Страница:

Если, будучи школьником, я не мог слышать бой барабана без того, чтобы не забилось сердце, – разве это моя вина? – Разве я насадил в себе эту наклонность? – – Разве я забил в душе моей тревогу, а не Природа?

Когда «Гай граф Ворик»[333], «Паризм», «Паризмен», «Валентин и Орсон» и «Семь английских героев» ходили по рукам в нашей школе, – – разве я не купил их все на мои карманные деньги? Разве это было своекорыстно, братец Шенди? Когда мы читали про осаду Трои, длившуюся десять лет и восемь месяцев, – – хотя с той артиллерией, какой мы располагали под Намюром, город можно было взять в одну неделю, – разве не был я опечален гибелью греков и троянцев столько же, как и другие наши школьники? Разве не получил я трех ударов ферулой, двух по правой руке и одного по левой, за то, что обозвал Елену стервой? Разве кто-нибудь из вас пролил больше слез по Гекторе? И когда царь Приам пришел в греческий стан просить о выдаче его тела и с плачем вернулся в Трою, ничего не добившись, – вы знаете, братец, я не мог есть за обедом.

– – Разве это свидетельствовало о моей жестокости? И если кровь во мне закипела, брат Шенди, а сердце замирало при мысли о войне и о походной жизни, – разве это доказательство, что оно не может также скорбеть о бедствиях войны?

О брат! Одно дело для солдата стяжать лавры – и другое дело разбрасывать кипарисы. – [Откуда узнал ты, милый Тоби, что древние употребляли кипарис в траурных обрядах?]

– – Одно дело для солдата, брат Шенди, рисковать своей жизнью – прыгать первым в траншею, зная наверно, что его там изрубят на куски; – – – одно дело из патриотизма и жажды славы первым ворваться в пролом, – держаться в первых рядах и храбро маршировать вперед под бой барабанов и звуки труб, с развевающимися над головой знаменами; – – одно дело, говорю, вести себя таким образом, брат Шенди, – и другое дело размышлять о бедствиях войны – и сокрушаться о разорении целых стран и о невыносимых тяготах и лишениях, которые приходится терпеть самому солдату, орудию этих зол (за шесть пенсов в день, если только ему удается их получить).

Надо ли, чтобы мне говорили, дорогой Йорик, как это сказали вы в надгробном слове о Лефевре, что столь кроткое и мирное создание, как человек, рожденное для любви, милосердия и добрых дел, к этому не предназначено?

– – Но отчего не прибавили вы, Йорик, что если мы не предназначены к этому природой, – то нас к этому принуждает необходимость? – Ибо что такое война? что она такое, Йорик, если вести ее так, как мы ее вели, на началах свободы и на началах чести? – что она, как не объединение спокойных и безобидных людей, со шпагами в руках, для того, чтобы держать в должных границах честолюбцев и буянов? И небо свидетель, брат Шенди, что удовольствие, которое я нахожу в этих вещах, – и в частности, бесконечные восторги, которые были мне доставлены моими осадами на зеленой лужайке, проистекали у меня и, надеюсь, также и у капрала, от присущего нам обоим сознания, что, занимаясь ими, мы служили великим целям мироздания.

Когда «Гай граф Ворик»[333], «Паризм», «Паризмен», «Валентин и Орсон» и «Семь английских героев» ходили по рукам в нашей школе, – – разве я не купил их все на мои карманные деньги? Разве это было своекорыстно, братец Шенди? Когда мы читали про осаду Трои, длившуюся десять лет и восемь месяцев, – – хотя с той артиллерией, какой мы располагали под Намюром, город можно было взять в одну неделю, – разве не был я опечален гибелью греков и троянцев столько же, как и другие наши школьники? Разве не получил я трех ударов ферулой, двух по правой руке и одного по левой, за то, что обозвал Елену стервой? Разве кто-нибудь из вас пролил больше слез по Гекторе? И когда царь Приам пришел в греческий стан просить о выдаче его тела и с плачем вернулся в Трою, ничего не добившись, – вы знаете, братец, я не мог есть за обедом.

– – Разве это свидетельствовало о моей жестокости? И если кровь во мне закипела, брат Шенди, а сердце замирало при мысли о войне и о походной жизни, – разве это доказательство, что оно не может также скорбеть о бедствиях войны?

О брат! Одно дело для солдата стяжать лавры – и другое дело разбрасывать кипарисы. – [Откуда узнал ты, милый Тоби, что древние употребляли кипарис в траурных обрядах?]

– – Одно дело для солдата, брат Шенди, рисковать своей жизнью – прыгать первым в траншею, зная наверно, что его там изрубят на куски; – – – одно дело из патриотизма и жажды славы первым ворваться в пролом, – держаться в первых рядах и храбро маршировать вперед под бой барабанов и звуки труб, с развевающимися над головой знаменами; – – одно дело, говорю, вести себя таким образом, брат Шенди, – и другое дело размышлять о бедствиях войны – и сокрушаться о разорении целых стран и о невыносимых тяготах и лишениях, которые приходится терпеть самому солдату, орудию этих зол (за шесть пенсов в день, если только ему удается их получить).

Надо ли, чтобы мне говорили, дорогой Йорик, как это сказали вы в надгробном слове о Лефевре, что столь кроткое и мирное создание, как человек, рожденное для любви, милосердия и добрых дел, к этому не предназначено?

– – Но отчего не прибавили вы, Йорик, что если мы не предназначены к этому природой, – то нас к этому принуждает необходимость? – Ибо что такое война? что она такое, Йорик, если вести ее так, как мы ее вели, на началах свободы и на началах чести? – что она, как не объединение спокойных и безобидных людей, со шпагами в руках, для того, чтобы держать в должных границах честолюбцев и буянов? И небо свидетель, брат Шенди, что удовольствие, которое я нахожу в этих вещах, – и в частности, бесконечные восторги, которые были мне доставлены моими осадами на зеленой лужайке, проистекали у меня и, надеюсь, также и у капрала, от присущего нам обоим сознания, что, занимаясь ими, мы служили великим целям мироздания.

Глава XXXIII

Я сказал читателю-христианину – – говорю: христианину – – – в надежде, что он христианин, – если же нет, мне очень жаль – – я прошу его только спокойно поразмыслить и не валить всю вину на эту книгу. —

Я сказал ему, сэр, – – ведь, говоря начистоту, когда человек рассказывает какую-нибудь историю таким необычным образом, как это делаю я, ему постоянно приходится двигаться то вперед, то назад, чтобы держать все слаженным в голове читателя, – – и если я не буду теперь в отношении моего собственного рассказа вести себя осмотрительнее, чем раньше, – – теперь, когда мною изложено столько расплывчатых и двусмысленных тем с многочисленными перерывами и пробелами в них, – и когда так мало проку от звездочек, которые я тем не менее проставляю в некоторых самых темных местах, зная, как легко люди сбиваются с пути даже при ярком свете полуденного солнца – – ну вот, вы видите, что теперь и сам я сбился. – – —

Но в этом виноват мой отец; и если когда-нибудь будет анатомирован мой мозг, вы без очков разглядите, что отец оставил там толстую неровную нитку вроде той, какую можно иногда видеть на бракованном куске батиста: она тянется во всю длину куска, и так неровно, что вы не в состоянии выкроить из него даже ** (здесь я снова поставлю пару звездочек) – – или ленточку, или напальник без того, чтобы она не показалась или не чувствовалась. – —

Quanto id diligentius in liberis procreandis cavendum[334], говорит Кардан[335]. Сообразив все это и приняв во внимание, что, как вы видите, для меня физически невозможно возвращение к исходному пункту – – – —

Я начинаю главу сызнова.

Я сказал ему, сэр, – – ведь, говоря начистоту, когда человек рассказывает какую-нибудь историю таким необычным образом, как это делаю я, ему постоянно приходится двигаться то вперед, то назад, чтобы держать все слаженным в голове читателя, – – и если я не буду теперь в отношении моего собственного рассказа вести себя осмотрительнее, чем раньше, – – теперь, когда мною изложено столько расплывчатых и двусмысленных тем с многочисленными перерывами и пробелами в них, – и когда так мало проку от звездочек, которые я тем не менее проставляю в некоторых самых темных местах, зная, как легко люди сбиваются с пути даже при ярком свете полуденного солнца – – ну вот, вы видите, что теперь и сам я сбился. – – —

Но в этом виноват мой отец; и если когда-нибудь будет анатомирован мой мозг, вы без очков разглядите, что отец оставил там толстую неровную нитку вроде той, какую можно иногда видеть на бракованном куске батиста: она тянется во всю длину куска, и так неровно, что вы не в состоянии выкроить из него даже ** (здесь я снова поставлю пару звездочек) – – или ленточку, или напальник без того, чтобы она не показалась или не чувствовалась. – —

Quanto id diligentius in liberis procreandis cavendum[334], говорит Кардан[335]. Сообразив все это и приняв во внимание, что, как вы видите, для меня физически невозможно возвращение к исходному пункту – – – —

Я начинаю главу сызнова.

Глава XXXIV

Я сказал читателю-христианину в начале главы перед апологетической речью дяди Тоби, – хотя там я употребил не тот троп, которым воспользуюсь теперь, – что Утрехтский мир едва не породил такой же отчужденности между дядей Тоби и его коньком, какую он создал между королевой и остальными союзными державами[336].

Иногда человек слезает со своего коня в негодовании, как бы говоря ему: «Скорее я до скончания дней моих буду ходить пешком, сэр, чем соглашусь проехать хотя бы милю на вашей спине». Но про дядю Тоби нельзя было сказать, что он слез со своего конька с таким чувством; ибо он, строго говоря, не слезал с него вовсе, – скорее, конь сбросил его с себя – – – и даже в некотором роде предательски, что показалось дяде Тоби в десять раз более обидным. Пускай жокеи политические улаживают эту историю как им угодно, – – а только, повторяю, она породила некоторую холодность между дядей Тоби и его коньком. От марта до ноября, то есть все лето после подписания мирных статей, дядя не имел в нем надобности, если не считать коротких прогулок изредка, чтобы посмотреть, разрушаются ли укрепления и гавань Дюнкерка, согласно условию в договоре.

Французы все то лето обнаруживали так мало готовности приступить к этой работе, и мосье Тугге, делегат от властей Дюнкерка, представил столько слезных прошений королеве, – умоляя ее величество обрушить свои громы на одни лишь военные сооружения, если они навлекли на себя ее неудовольствие, – но пощадить – пощадить мол ради мола, который в незащищенном виде мог бы явиться, самое большее, предметом жалости, – – и так как королева (ведь она была женщина) по природе была сострадательна – и ее министры тоже, ибо в душе они не желали разрушения городских укреплений по следующим конфиденциальным соображениям * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , – то в результате все двигалось очень медленно на взгляд дяди Тоби; настолько, что лишь через три месяца после того, как они с капралом построили город и приготовились его разрушить, разные коменданты, интенданты, делегаты, посредники и управители позволили ему приступить к работе. – – Пагубный период бездеятельности!

Капрал был за то, чтобы начинать разрушения с пролома в крепостных валах или главных укреплениях города. – – Нет, – – это никуда не годится, капрал, – – сказал дядя Тоби, – ведь если мы возьмемся за работу таким образом, то английский гарнизон в городе ни одного часу не будет в безопасности, ибо если французы вероломны… – Они вероломны, как дьяволы, с позволения вашей милости, – сказал капрал. – – Мне всегда больно это слышать, Трим, – сказал дядя Тоби, – ведь у них нет недостатка в личной храбрости, и если в крепостных валах сделан пролом, они могут в него проникнуть и завладеть крепостью, когда им вздумается. – – – Пусть только сунутся, – промолвил капрал, поднимая обеими руками заступ, словно намереваясь сокрушить все кругом, – пусть только сунутся – – с позволения вашей милости – – если посмеют. – – В таких случаях, капрал, – сказал дядя Тоби, скользнув правой рукой до середины своей трости и поднимая ее перед собой наподобие маршальского жезла, с протянутым вперед указательным пальцем, – – в таких случаях коменданту не приходится разбирать, что посмеет сделать неприятельи чего он не посмеет; он должен действовать осмотрительно. Мы начнем с внешних укреплений, как со стороны моря, так и со стороны суши, в частности с форта Людовика, наиболее удаленного из всех, и сроем его в первую очередь, – а затем разрушим и все остальные, один за другим, по правую и по левую руку, по мере нашего приближения к городу; – – – потом разрушим мол – и засыплем гавань, – – потом отступим в крепость и взорвем ее; а когда все это будет сделано, капрал, мы отплывем в Англию. – Да ведь мы в Англии, – проговорил капрал, приходя в себя. – – Совершенно верно, – сказал дядя Тоби, – – взглянув на церковь.

Иногда человек слезает со своего коня в негодовании, как бы говоря ему: «Скорее я до скончания дней моих буду ходить пешком, сэр, чем соглашусь проехать хотя бы милю на вашей спине». Но про дядю Тоби нельзя было сказать, что он слез со своего конька с таким чувством; ибо он, строго говоря, не слезал с него вовсе, – скорее, конь сбросил его с себя – – – и даже в некотором роде предательски, что показалось дяде Тоби в десять раз более обидным. Пускай жокеи политические улаживают эту историю как им угодно, – – а только, повторяю, она породила некоторую холодность между дядей Тоби и его коньком. От марта до ноября, то есть все лето после подписания мирных статей, дядя не имел в нем надобности, если не считать коротких прогулок изредка, чтобы посмотреть, разрушаются ли укрепления и гавань Дюнкерка, согласно условию в договоре.

Французы все то лето обнаруживали так мало готовности приступить к этой работе, и мосье Тугге, делегат от властей Дюнкерка, представил столько слезных прошений королеве, – умоляя ее величество обрушить свои громы на одни лишь военные сооружения, если они навлекли на себя ее неудовольствие, – но пощадить – пощадить мол ради мола, который в незащищенном виде мог бы явиться, самое большее, предметом жалости, – – и так как королева (ведь она была женщина) по природе была сострадательна – и ее министры тоже, ибо в душе они не желали разрушения городских укреплений по следующим конфиденциальным соображениям * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , – то в результате все двигалось очень медленно на взгляд дяди Тоби; настолько, что лишь через три месяца после того, как они с капралом построили город и приготовились его разрушить, разные коменданты, интенданты, делегаты, посредники и управители позволили ему приступить к работе. – – Пагубный период бездеятельности!

Капрал был за то, чтобы начинать разрушения с пролома в крепостных валах или главных укреплениях города. – – Нет, – – это никуда не годится, капрал, – – сказал дядя Тоби, – ведь если мы возьмемся за работу таким образом, то английский гарнизон в городе ни одного часу не будет в безопасности, ибо если французы вероломны… – Они вероломны, как дьяволы, с позволения вашей милости, – сказал капрал. – – Мне всегда больно это слышать, Трим, – сказал дядя Тоби, – ведь у них нет недостатка в личной храбрости, и если в крепостных валах сделан пролом, они могут в него проникнуть и завладеть крепостью, когда им вздумается. – – – Пусть только сунутся, – промолвил капрал, поднимая обеими руками заступ, словно намереваясь сокрушить все кругом, – пусть только сунутся – – с позволения вашей милости – – если посмеют. – – В таких случаях, капрал, – сказал дядя Тоби, скользнув правой рукой до середины своей трости и поднимая ее перед собой наподобие маршальского жезла, с протянутым вперед указательным пальцем, – – в таких случаях коменданту не приходится разбирать, что посмеет сделать неприятельи чего он не посмеет; он должен действовать осмотрительно. Мы начнем с внешних укреплений, как со стороны моря, так и со стороны суши, в частности с форта Людовика, наиболее удаленного из всех, и сроем его в первую очередь, – а затем разрушим и все остальные, один за другим, по правую и по левую руку, по мере нашего приближения к городу; – – – потом разрушим мол – и засыплем гавань, – – потом отступим в крепость и взорвем ее; а когда все это будет сделано, капрал, мы отплывем в Англию. – Да ведь мы в Англии, – проговорил капрал, приходя в себя. – – Совершенно верно, – сказал дядя Тоби, – – взглянув на церковь.

Глава XXXV

Все такие обманчивые, но усладительные совещания между дядей Тоби и Тримом относительно разрушения Дюнкерка – на миг возвращали дяде Тоби ускользавшие от него удовольствия. – – Все-таки – все-таки тягостное то было время – померкшее очарование расслабляло душу, – Тишина в сопровождении Безмолвия проникла в уединенный покой и окутала густым флером голову дяди Тоби, – а Равнодушие с обмяклыми мускулами и безжизненным взглядом спокойно уселось рядом с ним в его кресло. – – Амберг, Рейнсберг, Лимбург, Гюи, Бонн в одном году и перспектива Ландена, Треребаха, Друзена, Дендермонда на следующий год теперь уже не учащали его пульса; – сапы, мины, заслоны, туры и палисады не держали больше в отдалении этих врагов человеческого покоя; – дядя Тоби не мог больше, форсировав французские линии за ужином, когда он ел свое яйцо, прорваться оттуда в сердце Франции, – ^переправиться через Уазу, и, оставив открытой в тылу всю Пикардию, двинуться прямо к воротам Парижа, а потом заснуть, убаюканный мечтами о славе; – ему больше не снилось, как он водружает королевское знамя на башне Бастилии, и он не просыпался с его плеском в ушах. – – Образы более нежные – – более гармонические вибрации мягко прокрадывались в его сон; – – военная труба выпала у него из рук, – – он взял лютню, сладкогласный инструмент, деликатнейший, труднейший из всех, – – как-то ты заиграешь на нем, милый дядя Тоби?

Глава XXXVI

По свойственной мне неосмотрительности я раза два выразил уверенность, что последующие заметки об ухаживании дяди Тоби за вдовой Водмен, если я найду когда-нибудь время написать их, окажутся одним из самых полных компендиев основ и практики любви и волокитства, какие когда-либо были выпущены в свет. – – Так неужели вы собираетесь отсюда заключить, что я намерен определять, что такое любовь? Сказать, что она отчасти бог, а отчасти диавол, как утверждает Плотин – – —

– – – Или же, при помощи более точного уравнения, обозначив любовь в целом цифрой десять, – определить вместе с Фичино[337], «сколько частей в ней составляет первый и сколько второй»; – или не является ли вся она, от головы и до хвоста, одним огромным диаволом, как взял на себя смелость провозгласить Платон, – самонадеянность, относительно которой я не выскажу своего мнения, – но мое мнение о Платоне то, что он, по-видимому, судя по этому примеру, очень напоминал по складу своего характера и образу мыслей доктора Бейнярда, который, будучи большим врагом вытяжных пластырей и считая, что полдюжины таких пластырей, поставленных одновременно, так же верно способны стащить человека в могилу, как запряженные шестеркой похоронные дроги, – немного поспешно заключал, что сам сатана есть не что иное, как огромная шпанская муха. – —

Людям, которые позволяют себе такие чудовищные вольности в доказательствах, я могу сказать только то, что Назианзин говорил (в полемическом задоре, конечно) Филагрию – —

«?????!» Чудесно. Замечательное рассуждение, сэр, ей-богу, – «??? ?????????? ?? ??????» – вы весьма благородно стремитесь к истине, философствуя о ней в сердцах и в порыве страсти.

По этой же причине не ждите от меня, чтобы я стал терять время на исследование, не является ли любовь болезнью, – – или же ввязался в спор с Разием и Диоскоридом[338], находится ли ее седалище в мозгу или в печени, – потому что это вовлекло бы меня в разбор двух прямо противоположных методов лечения страдающих названной болезнью, – – метода Аэция[339], который всегда начинал с охлаждающего клистира из конопляного семени и растертых огурцов, – после чего давал легкую настойку из водяных лилий и портулака, – в которую он бросал щепотку размельченной в порошок травы Ганея – и, когда решался рискнуть, – свой топазовый перстень.

– – – И метода Гордония[340], который (в пятнадцатой главе своей книги De amore[341]) предписывает колотить пациентов «ad putorem usque» – – пока они не испортят воздух.

Все это изыскания, которыми отец мой, собравший большой запас знаний подобного рода, будет усердно заниматься во время любовной истории дяди Тоби. Я только скажу наперед, что от своих теорий любви (которыми, кстати сказать, он успел измучить дядю Тоби почти столько же, как сама дядина любовь) – он сделал только один шаг в область практики: – – – при помощи пропитанной камфорой клеенки, которую ему удалось всучить вместо подкладочного холста портному, когда тот шил дяде Тоби новую пару штанов, он добился Гордониева действия на дядю Тоби, но только не таким унизительным способом.

Какие от этого произошли изменения, читатель узнает в свое время; к рассказанному анекдоту тут можно добавить лишь то, – – что, каково бы ни было действие этого средства на дядю Тоби, – – оно имело крайне неприятное действие на воздух в комнатах, – – и если бы дядя Тоби не заглушал его табачным дымом, оно могло бы иметь неприятное действие также и на моего отца.

– – – Или же, при помощи более точного уравнения, обозначив любовь в целом цифрой десять, – определить вместе с Фичино[337], «сколько частей в ней составляет первый и сколько второй»; – или не является ли вся она, от головы и до хвоста, одним огромным диаволом, как взял на себя смелость провозгласить Платон, – самонадеянность, относительно которой я не выскажу своего мнения, – но мое мнение о Платоне то, что он, по-видимому, судя по этому примеру, очень напоминал по складу своего характера и образу мыслей доктора Бейнярда, который, будучи большим врагом вытяжных пластырей и считая, что полдюжины таких пластырей, поставленных одновременно, так же верно способны стащить человека в могилу, как запряженные шестеркой похоронные дроги, – немного поспешно заключал, что сам сатана есть не что иное, как огромная шпанская муха. – —

Людям, которые позволяют себе такие чудовищные вольности в доказательствах, я могу сказать только то, что Назианзин говорил (в полемическом задоре, конечно) Филагрию – —

«?????!» Чудесно. Замечательное рассуждение, сэр, ей-богу, – «??? ?????????? ?? ??????» – вы весьма благородно стремитесь к истине, философствуя о ней в сердцах и в порыве страсти.

По этой же причине не ждите от меня, чтобы я стал терять время на исследование, не является ли любовь болезнью, – – или же ввязался в спор с Разием и Диоскоридом[338], находится ли ее седалище в мозгу или в печени, – потому что это вовлекло бы меня в разбор двух прямо противоположных методов лечения страдающих названной болезнью, – – метода Аэция[339], который всегда начинал с охлаждающего клистира из конопляного семени и растертых огурцов, – после чего давал легкую настойку из водяных лилий и портулака, – в которую он бросал щепотку размельченной в порошок травы Ганея – и, когда решался рискнуть, – свой топазовый перстень.

– – – И метода Гордония[340], который (в пятнадцатой главе своей книги De amore[341]) предписывает колотить пациентов «ad putorem usque» – – пока они не испортят воздух.

Все это изыскания, которыми отец мой, собравший большой запас знаний подобного рода, будет усердно заниматься во время любовной истории дяди Тоби. Я только скажу наперед, что от своих теорий любви (которыми, кстати сказать, он успел измучить дядю Тоби почти столько же, как сама дядина любовь) – он сделал только один шаг в область практики: – – – при помощи пропитанной камфорой клеенки, которую ему удалось всучить вместо подкладочного холста портному, когда тот шил дяде Тоби новую пару штанов, он добился Гордониева действия на дядю Тоби, но только не таким унизительным способом.

Какие от этого произошли изменения, читатель узнает в свое время; к рассказанному анекдоту тут можно добавить лишь то, – – что, каково бы ни было действие этого средства на дядю Тоби, – – оно имело крайне неприятное действие на воздух в комнатах, – – и если бы дядя Тоби не заглушал его табачным дымом, оно могло бы иметь неприятное действие также и на моего отца.

Глава XXXVII

– – Это постепенно выяснится само собой. – Я только настаиваю на том, что я не обязан давать определение, что такое любовь; и до тех пор, пока я буду в состоянии рассказывать понятно мою историю, пользуясь просто словом любовь и не связывая его с иными представлениями, кроме тех, что свойственны мне наряду с остальными людьми, зачем мне вступать с ними в разногласие раньше времени? – – Когда двигаться таким образом дальше будет невозможно – и я совсем запутаюсь в этом таинственном лабиринте, – ну, тогда мое мнение, разумеется, придет мне на выручку – и выведет меня из него.

Теперь же, надеюсь, меня достаточно поймут, если я скажу читателю, что дядя Тоби влюбился.

Не то чтобы это выражение было мне сколько-нибудь по душе; ведь сказать, что человек влюбился, – или что он глубоко влюблен, – – или по уши влюблен, – а иногда даже ушел в любовь с головой, – значит создать представление, что любовь в некотором роде ниже человека. – Мы возвращаемся, таким образом, к мнению Платона, которое, при всей божественности этого автора, – я считаю заслуживающим осуждения и еретическим. – Но довольно об этом.

Итак, пусть любовь будет чем ей угодно, – дядя Тоби влюбился.

И весьма возможно, друг читатель, что при таком искушении – и ты бы влюбился; ибо никогда глаза твои не созерцали и вожделение твое не желало ничего более вожделенного, чем вдова Водмен.

Теперь же, надеюсь, меня достаточно поймут, если я скажу читателю, что дядя Тоби влюбился.

Не то чтобы это выражение было мне сколько-нибудь по душе; ведь сказать, что человек влюбился, – или что он глубоко влюблен, – – или по уши влюблен, – а иногда даже ушел в любовь с головой, – значит создать представление, что любовь в некотором роде ниже человека. – Мы возвращаемся, таким образом, к мнению Платона, которое, при всей божественности этого автора, – я считаю заслуживающим осуждения и еретическим. – Но довольно об этом.

Итак, пусть любовь будет чем ей угодно, – дядя Тоби влюбился.

И весьма возможно, друг читатель, что при таком искушении – и ты бы влюбился; ибо никогда глаза твои не созерцали и вожделение твое не желало ничего более вожделенного, чем вдова Водмен.

Глава XXXVIII

Чтобы правильно это представить, – велите подать перо и чернила, – бумага же к вашим услугам. – – Садитесь, сэр, и нарисуйте ее по вашему вкусу – – как можно более похожей на вашу любовницу – – и настолько непохожей на вашу жену, насколько позволит вам совесть, – мне это все равно – – делайте так, как вам нравится.

– – – Бывало ли когда-нибудь на свете что-нибудь столь прелестное! – столь совершенное!

В таком случае, милостивый государь, мог ли дядя Тоби устоять против такого искушения?

Трижды счастливая книга, в тебе будет, по крайней мере, одна страница, которую не очернит Злоба и не сможет превратно истолковать Невежество.

– – – Бывало ли когда-нибудь на свете что-нибудь столь прелестное! – столь совершенное!

В таком случае, милостивый государь, мог ли дядя Тоби устоять против такого искушения?

Трижды счастливая книга, в тебе будет, по крайней мере, одна страница, которую не очернит Злоба и не сможет превратно истолковать Невежество.

Глава XXXIX

Так как еще за две недели до того, как это случилось, Сузанна извещена была особым посланием миссис Бригитты о том, что дядя Тоби влюбился в ее госпожу, – и на другой день изложила содержание этого послания моей матери, – то и я вправе заняться любовными похождениями дяди Тоби за две недели до того, как они начались.

– Я скажу вам новость, мистер Шенди, – проговорила моя мать, – которая вас очень, удивит. – —

Отец держал в то время одну из своих вторых постелей правосудия и размышлял про себя о тягостях супружества, когда мать нарушила молчание.

– Мой деверь Тоби, – сказала мать, – собирается жениться на миссис Водмен.

– Стало быть, – сказал отец, – ему уже до конца жизни не удастся полежать в своей постели диагонально.

Отца ужасно раздражало то, что моя мать никогда не спрашивала значения вещей, которых она не понимала.

– – – Что она женщина неученая, – говорил отец, – такое уж ее несчастье, – но она могла бы задавать вопросы. —

Моя мать никогда их не задавала. – – – Короче говоря, она покинула землю, так и не узнав, вращается ли она или стоит неподвижно. – – – Отец тысячу раз с большой готовностью ей это объяснял, – но она всегда забывала.

По этой причине разговор между ними редко складывался больше чем из предложения – ответа – и возражения; после чего обыкновенно следовала передышка в несколько минут (как в случае со штанами), и затем он снова продолжался.

– Если он женится, нам от этого будет хуже, – проговорила мать.

– Ни капельки, – сказал отец, – он может ведь пустить свои средства на ветер как этим, так и любым другим способом.

– – – Разумеется, – сказала мать; на этом и кончились предложение – ответ – и возражение, как я вам сказал.

– Это доставит ему также некоторое развлечение, – сказал отец.

– Очень большое, – отвечала мать, – если у него будут дети. – —

– – Помилуй бог, – сказал про себя отец, – * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *.

– Я скажу вам новость, мистер Шенди, – проговорила моя мать, – которая вас очень, удивит. – —

Отец держал в то время одну из своих вторых постелей правосудия и размышлял про себя о тягостях супружества, когда мать нарушила молчание.

– Мой деверь Тоби, – сказала мать, – собирается жениться на миссис Водмен.

– Стало быть, – сказал отец, – ему уже до конца жизни не удастся полежать в своей постели диагонально.

Отца ужасно раздражало то, что моя мать никогда не спрашивала значения вещей, которых она не понимала.

– – – Что она женщина неученая, – говорил отец, – такое уж ее несчастье, – но она могла бы задавать вопросы. —

Моя мать никогда их не задавала. – – – Короче говоря, она покинула землю, так и не узнав, вращается ли она или стоит неподвижно. – – – Отец тысячу раз с большой готовностью ей это объяснял, – но она всегда забывала.

По этой причине разговор между ними редко складывался больше чем из предложения – ответа – и возражения; после чего обыкновенно следовала передышка в несколько минут (как в случае со штанами), и затем он снова продолжался.

– Если он женится, нам от этого будет хуже, – проговорила мать.

– Ни капельки, – сказал отец, – он может ведь пустить свои средства на ветер как этим, так и любым другим способом.

– – – Разумеется, – сказала мать; на этом и кончились предложение – ответ – и возражение, как я вам сказал.

– Это доставит ему также некоторое развлечение, – сказал отец.

– Очень большое, – отвечала мать, – если у него будут дети. – —

– – Помилуй бог, – сказал про себя отец, – * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *.

Глава XL

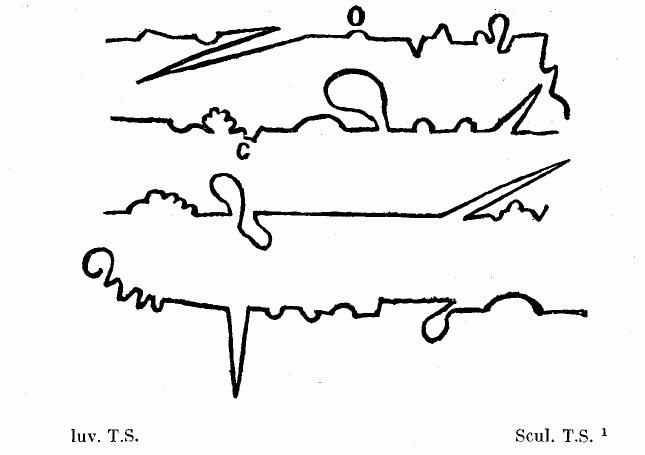

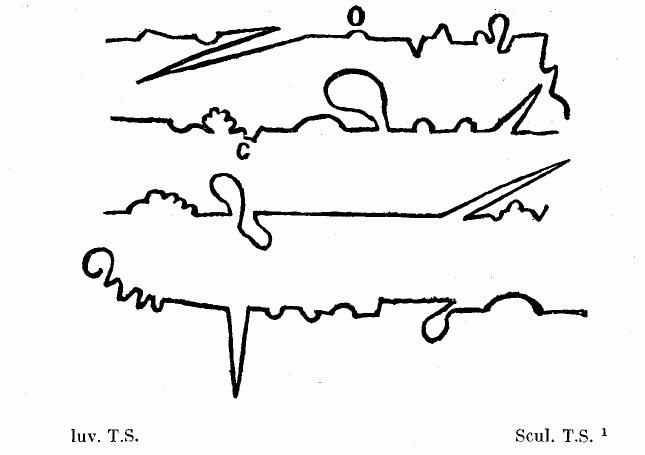

Теперь я начинаю входить по-настоящему в мою работу и не сомневаюсь, что при помощи растительной пищи и воздержания от горячих блюд мне удастся продолжать историю дяди Тоби и мою собственную по сносной прямой линии. До сих пор же

[342] таковы были четыре линии, по которым я двигался в первом, втором, третьем и четвертом томе. – – В пятом я держался молодцом – точная линия, по которой я следовал, была такова:

[342] таковы были четыре линии, по которым я двигался в первом, втором, третьем и четвертом томе. – – В пятом я держался молодцом – точная линия, по которой я следовал, была такова:

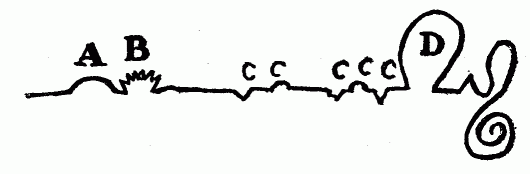

откуда явствует, что, исключая кривой, обозначенной буквой A, когда я совершил путешествие в Наварру, – и зубчатой кривой B, обозначающей мою коротенькую прогулку там с дамой де Боссьер и ее пажом, – я не позволил себе ни малейшего отклонения в сторону, пока черти Джованни делла Каса не завертели меня по кругу, который вы видите обозначенным буквой D, – что же касается c c c c c, то это только небольшие вводные предложения – грешки, заурядные в жизни даже величайших государственных людей; по сравнению с тем, что делали эти люди, – или с моими собственными проступками в местах, обозначенных буквами A, B, D, – это совершенные пустяки.

откуда явствует, что, исключая кривой, обозначенной буквой A, когда я совершил путешествие в Наварру, – и зубчатой кривой B, обозначающей мою коротенькую прогулку там с дамой де Боссьер и ее пажом, – я не позволил себе ни малейшего отклонения в сторону, пока черти Джованни делла Каса не завертели меня по кругу, который вы видите обозначенным буквой D, – что же касается c c c c c, то это только небольшие вводные предложения – грешки, заурядные в жизни даже величайших государственных людей; по сравнению с тем, что делали эти люди, – или с моими собственными проступками в местах, обозначенных буквами A, B, D, – это совершенные пустяки.

В последнем томе я справился со своей задачей еще лучше, – ибо по, окончании эпизода с Лефевром и до начала кампаний дяди Тоби – я едва ли даже на ярд уклонился в сторону.

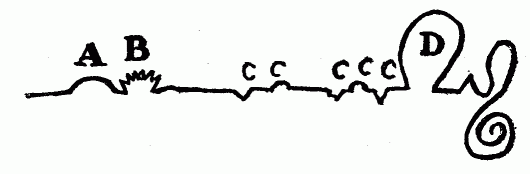

Если исправление мое пойдет таким темпом, то нет ничего невозможного, – – с любезного позволения чертей его беневентского преосвященства, – – что я навострюсь настолько, что буду двигаться вот так:

то есть по такой прямой линии, какую только я в состоянии был провести при помощи линейки учителя чистописания (нарочно для этого у него взятой), не сворачивая ни вправо, ни влево.

то есть по такой прямой линии, какую только я в состоянии был провести при помощи линейки учителя чистописания (нарочно для этого у него взятой), не сворачивая ни вправо, ни влево.

– Эта прямая линия – стезя, по которой должны ходить христиане, – говорят богословы. – —

– Эмблема нравственной прямоты, – говорит Цицерон.

– Наилучшая линия, – говорят сажатели капусты. – —

– Кратчайшая линия, – говорит Архимед, – которую можно провести между двумя данными точками. – —

Я бы желал, любезные дамы, чтобы вы серьезно об этом подумали, когда будете заказывать себе платье к будущему дню вашего рождения.

– Какое путешествие.

Не можете ли вы мне сказать – до того, как я напишу задуманную главу о прямых линиях, – только, пожалуйста, не сердитесь, – – благодаря какому промаху – – кто вам это сказал – – или как это вышло, что вы, остроумные и талантливые люди, все время смешивали эту линию с линией тяготения?

В последнем томе я справился со своей задачей еще лучше, – ибо по, окончании эпизода с Лефевром и до начала кампаний дяди Тоби – я едва ли даже на ярд уклонился в сторону.

Если исправление мое пойдет таким темпом, то нет ничего невозможного, – – с любезного позволения чертей его беневентского преосвященства, – – что я навострюсь настолько, что буду двигаться вот так:

– Эта прямая линия – стезя, по которой должны ходить христиане, – говорят богословы. – —

– Эмблема нравственной прямоты, – говорит Цицерон.

– Наилучшая линия, – говорят сажатели капусты. – —

– Кратчайшая линия, – говорит Архимед, – которую можно провести между двумя данными точками. – —

Я бы желал, любезные дамы, чтобы вы серьезно об этом подумали, когда будете заказывать себе платье к будущему дню вашего рождения.

– Какое путешествие.

Не можете ли вы мне сказать – до того, как я напишу задуманную главу о прямых линиях, – только, пожалуйста, не сердитесь, – – благодаря какому промаху – – кто вам это сказал – – или как это вышло, что вы, остроумные и талантливые люди, все время смешивали эту линию с линией тяготения?

Том седьмой

Non enim excursus hic ejus, sed opus ipsum est.

Plin. Lib. quintus Epistola sexta[343]

Глава I

Нет – – кажется, я сказал, что буду писать по два тома каждый год, если только позволит мучивший меня тогда проклятый кашель, которого я и по сей час боюсь пуще черта, – а в другом месте[344] (но где, не могу теперь припомнить) – сравнив мою книгу с машиной и положив на стол крестообразно перо и линейку, дабы придать моей клятве больше веса, – я поклялся, что она будет двигаться этим ходом в течение сорока лет, если источнику жизни угодно будет даровать мне на такой срок здоровье и хорошее расположение духа.

Что касается расположения духа, то я очень мало могу на него пожаловаться, – наоборот (если не ставить ему в вину того, что девятнадцать часов из двадцати четырех я сижу верхом на палочке и валяю дурака), я должен быть ему премного-премного благодарен; ведь это оно позволило мне весело пройти жизненный путь и пронести на спине все тягости жизни (не зная ее забот); насколько помню, оно ни на минуту меня не покидало и никогда не окрашивало предметов, попадавшихся мне по пути, в черные или землисто-зеленые цвета; вовремя опасности оно златило горизонт мой лучами надежды, и даже когда Смерть постучалась в мои двери, – оно велело ей прийти в другой раз, сказав это таким веселым, таким беспечно-равнодушным тоном, что ту взяло сомнение, туда ли она попала.

– «Должно быть, произошла какая-то ошибка», – проговорила она.

Я же, признаться, терпеть не могу, когда меня перебивают посреди начатой истории, – а как раз в ту минуту я рассказывал Евгению забавную историю в моем роде про монахиню, вообразившую себя ракушкой, и монаха, осужденного за то, что он съел моллюска, и показывал ему основательность и разумность такого образа действий. —

– «Бывало ли когда-нибудь, чтобы такая важная персона так постыдно садилась в лужу?» – сказала Смерть. – Ты дешево отделался, Тристрам, – сказал Евгений, пожимая мне руку, когда я кончил мою историю. – —

– Но какая же может быть жизнь, Евгений, при таких условиях, – возразил я: – ведь если эта шлюхина дочь проведала ко мне дорогу…

– Ты правильно ее величаешь, – сказал Евгений: – твердят же люди, что она вошла в мир благодаря греху. – – Мне дела нет, каким путем она в него вошла, – отвечал я, – лишь бы она не торопила меня из него выйти – ведь мне предстоит написать сорок томов, а также сказать и сделать сорок тысяч вещей, которых, кроме тебя, никто на свете за меня не скажет и не сделает; но ты видишь, что она схватила меня за горло (Евгений едва мог расслышать мои слова с другой стороны стола) и что в открытом бою мне с ней не справиться, так не лучше ли мне, пока у меня еще есть жалкие остатки сил и вот эти паучьи ноги (тут я протянул к нему одну из них) еще способны меня носить, – не лучше ли мне, Евгений, искать спасения в бегстве? – Я того же мнения, Тристрам, – сказал Евгений. – – Тогда, клянусь небом! я так ее загоняю, как ей и не снилось, ибо поскачу галопом, – сказал я, – ни разу не оглянувшись назад до самых берегов Гаронны, и если услышу за собой ее топот – – удеру на верхушку Везувия – – оттуда в Яффу, а из Яффы на край света; если же она и туда за мной последует, я упрошу господа бога сломать ей шею. – —

Что касается расположения духа, то я очень мало могу на него пожаловаться, – наоборот (если не ставить ему в вину того, что девятнадцать часов из двадцати четырех я сижу верхом на палочке и валяю дурака), я должен быть ему премного-премного благодарен; ведь это оно позволило мне весело пройти жизненный путь и пронести на спине все тягости жизни (не зная ее забот); насколько помню, оно ни на минуту меня не покидало и никогда не окрашивало предметов, попадавшихся мне по пути, в черные или землисто-зеленые цвета; вовремя опасности оно златило горизонт мой лучами надежды, и даже когда Смерть постучалась в мои двери, – оно велело ей прийти в другой раз, сказав это таким веселым, таким беспечно-равнодушным тоном, что ту взяло сомнение, туда ли она попала.

– «Должно быть, произошла какая-то ошибка», – проговорила она.

Я же, признаться, терпеть не могу, когда меня перебивают посреди начатой истории, – а как раз в ту минуту я рассказывал Евгению забавную историю в моем роде про монахиню, вообразившую себя ракушкой, и монаха, осужденного за то, что он съел моллюска, и показывал ему основательность и разумность такого образа действий. —

– «Бывало ли когда-нибудь, чтобы такая важная персона так постыдно садилась в лужу?» – сказала Смерть. – Ты дешево отделался, Тристрам, – сказал Евгений, пожимая мне руку, когда я кончил мою историю. – —

– Но какая же может быть жизнь, Евгений, при таких условиях, – возразил я: – ведь если эта шлюхина дочь проведала ко мне дорогу…

– Ты правильно ее величаешь, – сказал Евгений: – твердят же люди, что она вошла в мир благодаря греху. – – Мне дела нет, каким путем она в него вошла, – отвечал я, – лишь бы она не торопила меня из него выйти – ведь мне предстоит написать сорок томов, а также сказать и сделать сорок тысяч вещей, которых, кроме тебя, никто на свете за меня не скажет и не сделает; но ты видишь, что она схватила меня за горло (Евгений едва мог расслышать мои слова с другой стороны стола) и что в открытом бою мне с ней не справиться, так не лучше ли мне, пока у меня еще есть жалкие остатки сил и вот эти паучьи ноги (тут я протянул к нему одну из них) еще способны меня носить, – не лучше ли мне, Евгений, искать спасения в бегстве? – Я того же мнения, Тристрам, – сказал Евгений. – – Тогда, клянусь небом! я так ее загоняю, как ей и не снилось, ибо поскачу галопом, – сказал я, – ни разу не оглянувшись назад до самых берегов Гаронны, и если услышу за собой ее топот – – удеру на верхушку Везувия – – оттуда в Яффу, а из Яффы на край света; если же она и туда за мной последует, я упрошу господа бога сломать ей шею. – —