Однажды вечером он как обычно гнал во весь опор, и вдруг колесо наскочило на какой-то большой, тяжелый предмет, лежавший на дороге, – двуколка вмиг перевернулась, самого ei;o выбросило на обочину, и он сломал руку и, кажется, несколько ребер. Как бы то ни было, моей службе у него пришел конец, и я нисколько об этом не жалела. Но беда моя оставалась со мной повсюду, где требовалась быстрая езда. Ах, если бы ноги у меня были подлиннее!

Бедная Пегги! Мне было ее очень жаль, но я ничем не мог ее утешить, ибо знал, как тяжело приходится медленно бегающим лошадям в упряжке с быстроногими; все удары хлыста достаются именно им, и с этим ничего не поделаешь.

Ее часто запрягали в фаэтон на радость дамам – ведь она была такая кроткая, а через какое-то время продали двум женщинам, которые сами правили экипажем и желали иметь надежную, смирную лошадь.

После того как Пегги нас покинула, другая лошадь заняла ее место в конюшне. Это был молодой конь с дурной славой: считалось, что он пуглив и шарахается от страха, потому и потерял хорошее место. Я спросил, почему он стал таким.

– Да я и сам не знаю, – ответил он. – Робок был смолоду, к тому же несколько раз меня здорово напугали; когда видел что-нибудь необычное, я должен был повернуться и непременно все рассмотреть – видишь ли, с шорами на глазах ничего толком не увидишь и не поймешь, пока не повернешься. Но в этих случаях хозяин всегда хлестал меня кнутом, отчего я, естественно, шарахался и смелее не становился. Уверен, если бы он позволял мне спокойно рассмотреть то, что меня интересовало, и убедиться, что оно для меня опасности не представляет, все было бы в порядке, я ко всему постепенно привык бы. Однажды с ним в экипаже ехал пожилой джентльмен. Подул сильный ветер, поднял не то большой лист белой бумаги, не то какую-то тряпку, понес и опустил прямо на меня. Я испугался и рванул вперед – мой хозяин привычно вытянул меня кнутом, но старик закричал: «Что ты делаешь! Никогда нельзя бить лошадь за то, что она испугалась! Ей и так страшно, а ты добавляешь испугу и закрепляешь привычку шарахаться». Думаю, и с людьми это случается.

Я ведь пугаюсь не просто так; откуда мне знать, что опасно, а что нет, если мне никогда не позволяют ни с чем познакомиться поближе? Не боюсь же я того, что знаю. Например, меня учили ходить под седлом в парке, где жили олени; конечно, я знаю их так же хорошо, как овец или коров, и не боюсь. А ведь олени встречаются довольно редко, и многие благоразумные лошади пугаются и начинают страшно нервничать, если нужно пройти рядом с загоном, где они пасутся…

Конечно, попадались иногда и хорошие ездоки. Помню, как-то утром меня запрягли в легкую двуколку и отвели на улицу Палтни. Из дома вышли два господина; тот, что повыше, подошел ко мне спереди, оглядел мундштук и уздечку, чуть сдвинул хомут, чтобы проверить, удобно ли он сидит.

– Вы думаете, этому коню нужен подгубник? – спросил он конюха.

– Видите ли, сэр, – ответил тот, – я уверен, что он и без него будет идти хорошо: у него на редкость чувствительные губы, и, хоть это горячий конь, он не норовист; но мы знаем, что обычно клиенты желают, чтобы подгубник был.

– Я – нет, – сказал мужчина, – уберите его, пожалуйста, и проденьте вожжи через нащечные кольца. Чувствительные губы у лошади – великое дело в долгом путешествии, не так ли, старина? – и он похлопал меня по шее. Затем взял вожжи, и оба господина сели в экипаж.

Я и сейчас помню, как легко он развернул меня, как едва заметно натянул поводья и как ласково кнут скользнул по моей спине – мы тронулись в путь. Я выгнул шею и старался показать себя как можно лучше. Понимая, что за моей спиной – человек, который знает, как обращаться с хорошей лошадью, я почувствовал себя, как в старые добрые времена, и развеселился.

Этому джентльмену я очень понравился, и, испытав меня несколько раз под седлом, он убедил моего хозяина продать меня его другу, который искал надежную, добрую лошадь для верховой езды. Так тем летом меня купил мистер Бэрри.

ГЛАВА XXX

ГЛАВА XXXI

ЧАСТЬ III

ГЛАВА XXXII

ГЛАВА XXXIII

Бедная Пегги! Мне было ее очень жаль, но я ничем не мог ее утешить, ибо знал, как тяжело приходится медленно бегающим лошадям в упряжке с быстроногими; все удары хлыста достаются именно им, и с этим ничего не поделаешь.

Ее часто запрягали в фаэтон на радость дамам – ведь она была такая кроткая, а через какое-то время продали двум женщинам, которые сами правили экипажем и желали иметь надежную, смирную лошадь.

После того как Пегги нас покинула, другая лошадь заняла ее место в конюшне. Это был молодой конь с дурной славой: считалось, что он пуглив и шарахается от страха, потому и потерял хорошее место. Я спросил, почему он стал таким.

– Да я и сам не знаю, – ответил он. – Робок был смолоду, к тому же несколько раз меня здорово напугали; когда видел что-нибудь необычное, я должен был повернуться и непременно все рассмотреть – видишь ли, с шорами на глазах ничего толком не увидишь и не поймешь, пока не повернешься. Но в этих случаях хозяин всегда хлестал меня кнутом, отчего я, естественно, шарахался и смелее не становился. Уверен, если бы он позволял мне спокойно рассмотреть то, что меня интересовало, и убедиться, что оно для меня опасности не представляет, все было бы в порядке, я ко всему постепенно привык бы. Однажды с ним в экипаже ехал пожилой джентльмен. Подул сильный ветер, поднял не то большой лист белой бумаги, не то какую-то тряпку, понес и опустил прямо на меня. Я испугался и рванул вперед – мой хозяин привычно вытянул меня кнутом, но старик закричал: «Что ты делаешь! Никогда нельзя бить лошадь за то, что она испугалась! Ей и так страшно, а ты добавляешь испугу и закрепляешь привычку шарахаться». Думаю, и с людьми это случается.

Я ведь пугаюсь не просто так; откуда мне знать, что опасно, а что нет, если мне никогда не позволяют ни с чем познакомиться поближе? Не боюсь же я того, что знаю. Например, меня учили ходить под седлом в парке, где жили олени; конечно, я знаю их так же хорошо, как овец или коров, и не боюсь. А ведь олени встречаются довольно редко, и многие благоразумные лошади пугаются и начинают страшно нервничать, если нужно пройти рядом с загоном, где они пасутся…

Конечно, попадались иногда и хорошие ездоки. Помню, как-то утром меня запрягли в легкую двуколку и отвели на улицу Палтни. Из дома вышли два господина; тот, что повыше, подошел ко мне спереди, оглядел мундштук и уздечку, чуть сдвинул хомут, чтобы проверить, удобно ли он сидит.

– Вы думаете, этому коню нужен подгубник? – спросил он конюха.

– Видите ли, сэр, – ответил тот, – я уверен, что он и без него будет идти хорошо: у него на редкость чувствительные губы, и, хоть это горячий конь, он не норовист; но мы знаем, что обычно клиенты желают, чтобы подгубник был.

– Я – нет, – сказал мужчина, – уберите его, пожалуйста, и проденьте вожжи через нащечные кольца. Чувствительные губы у лошади – великое дело в долгом путешествии, не так ли, старина? – и он похлопал меня по шее. Затем взял вожжи, и оба господина сели в экипаж.

Я и сейчас помню, как легко он развернул меня, как едва заметно натянул поводья и как ласково кнут скользнул по моей спине – мы тронулись в путь. Я выгнул шею и старался показать себя как можно лучше. Понимая, что за моей спиной – человек, который знает, как обращаться с хорошей лошадью, я почувствовал себя, как в старые добрые времена, и развеселился.

Этому джентльмену я очень понравился, и, испытав меня несколько раз под седлом, он убедил моего хозяина продать меня его другу, который искал надежную, добрую лошадь для верховой езды. Так тем летом меня купил мистер Бэрри.

ГЛАВА XXX

Вор

Мой новый хозяин был не женат. Он жил в Бате, весь отдавался делам, и врач порекомендовал ему заниматься верховой ездой, чтобы иметь достаточную физическую нагрузку. Вот почему он меня и купил. Для меня была снята конюшня неподалеку от дома и нанят конюх по имени Филчер. Мой хозяин в лошадях смыслил мало, но обращался со мной хорошо, и у меня была бы спокойная, легкая жизнь, если бы не обстоятельство, о котором он вначале не подозревал.

Он приказал купить для меня самое лучшее сено, много овса, дробленых бобов с отрубями, викой – словом, все, что конюх сочтет необходимым. Я сам слышал, как хозяин отдавал распоряжения, и радовался, что у меня будет много прекрасного корма и что я отлично устроился.

Несколько дней все действительно шло хорошо; я видел, что мой конюх дело свое знает. Он содержал конюшню в чистоте, проветривал, тщательно обихаживал меня и был неизменно ласков. Раньше он служил конюхом в платной конюшне одного из постоялых дворов Бата. Потом бросил эту работу и теперь выращивал на продажу фрукты и овощи, а жена его разводила и откармливала домашнюю птицу и кроликов, тоже на продажу. Но через какое-то время мне показалось, что овес у меня слишком быстро убывает; бобы были, но смешивали их не с овсом, а с отрубями, да и тех добавляли не много, не более четверти того, что положено. Две-три недели спустя это начало сказываться на мне: я терял силу и резвость. Свежая трава хоть и полезна, но без овса не способна обеспечить лошади хорошую форму. Однако я не мог пожаловаться хозяину, и так продолжалось около двух месяцев. Удивительно, что он сам ничего не замечал. Но вот однажды мы отправились с ним за город навестить его друга, помещика, чье имение находилось по дороге в Уэльс.

Этот человек отлично разбирался в лошадях; поприветствовав друга, он сказал, бросив на меня быстрый взгляд:

Этот человек отлично разбирался в лошадях; поприветствовав друга, он сказал, бросив на меня быстрый взгляд:

– По-моему, Бэрри, твоя лошадь выглядит гораздо хуже, чем выглядела, когда ты ее купил. Она здорова?

– Думаю, что да, – ответил мой хозяин, – хотя он не так резв, как прежде; но мой конюх говорит, что лошади вообще слабеют и впадают в уныние осенью и что в этом нет ничего неожиданного.

– При чем здесь осень! Вздор! – сказал помещик. – К тому же сейчас еще только август; при его нетрудной работе и хорошей кормежке этот конь не должен был так сдать даже и осенью. Чем ты его кормишь?

Хозяин рассказал. Его друг медленно покачал головой и стал меня всего ощупывать.

– Не знаю, кто съедает твой овес, дружище, но только не эта лошадь. Ты скакал быстро?

– Нет, совсем легко.

– Приложи-ка сюда руку, – сказал он, указывая на мою шею. – Он разгорячен и вспотел так, словно его гнали галопом много миль. Советую тебе присмотреться повнимательней к тому, что делается на конюшне. Мне бы не хотелось показаться подозрительным – слава Богу, у меня самого никогда не было повода подозревать своих людей, – но бывают алчные негодяи, которые опускаются до того, что воруют у бессловесной скотины.

Ты должен проверить. – И, обернувшись к своему человеку, который отошел, чтобы взять меня, сказал: – Задай этому коню добрую порцию дробленого овса, и пусть ест сколько захочет.

«Бессловесная скотина»… Да, к сожалению, мы бессловесны, а то я бы рассказал хозяину, куда уходит овес. Мой конюх приходил каждое утро часов в шесть с маленьким мальчиком, у которого в руках была неизменная корзинка с крышкой. Он заходил с отцом в шорную, где хранился и овес, и, если дверь оставалась приоткрытой, я видел, как они накладывают в мешок овес из закрома, после чего мальчик уходил.

Пятью или шестью днями позже, утром, через несколько минут после того, как мальчик вышел из конюшни, дверь снова отворилась, и вошел полицейский, держа ребенка за руку. За ним следовал другой полицейский, который, войдя, запер дверь изнутри и сказал:

– Ну-ка, покажи, где твой отец держит корм для кроликов?

Мальчик выглядел очень испуганным и плакал, но деваться было некуда, и он повел полицейских к закрому. Здесь они нашли еще один, пустой, мешок, точно такой же, как тот, что, наполненный овсом, лежал в корзине у мальчика.

Филчер в это время чистил мне ноги. Его нашли и, не обращая внимания на пустые угрозы, увели в участок вместе с сыном. Я слышал потом, что мальчика признали невиновным и отпустили, а отца приговорили к двум месяцам тюремного заключения.

Он приказал купить для меня самое лучшее сено, много овса, дробленых бобов с отрубями, викой – словом, все, что конюх сочтет необходимым. Я сам слышал, как хозяин отдавал распоряжения, и радовался, что у меня будет много прекрасного корма и что я отлично устроился.

Несколько дней все действительно шло хорошо; я видел, что мой конюх дело свое знает. Он содержал конюшню в чистоте, проветривал, тщательно обихаживал меня и был неизменно ласков. Раньше он служил конюхом в платной конюшне одного из постоялых дворов Бата. Потом бросил эту работу и теперь выращивал на продажу фрукты и овощи, а жена его разводила и откармливала домашнюю птицу и кроликов, тоже на продажу. Но через какое-то время мне показалось, что овес у меня слишком быстро убывает; бобы были, но смешивали их не с овсом, а с отрубями, да и тех добавляли не много, не более четверти того, что положено. Две-три недели спустя это начало сказываться на мне: я терял силу и резвость. Свежая трава хоть и полезна, но без овса не способна обеспечить лошади хорошую форму. Однако я не мог пожаловаться хозяину, и так продолжалось около двух месяцев. Удивительно, что он сам ничего не замечал. Но вот однажды мы отправились с ним за город навестить его друга, помещика, чье имение находилось по дороге в Уэльс.

– По-моему, Бэрри, твоя лошадь выглядит гораздо хуже, чем выглядела, когда ты ее купил. Она здорова?

– Думаю, что да, – ответил мой хозяин, – хотя он не так резв, как прежде; но мой конюх говорит, что лошади вообще слабеют и впадают в уныние осенью и что в этом нет ничего неожиданного.

– При чем здесь осень! Вздор! – сказал помещик. – К тому же сейчас еще только август; при его нетрудной работе и хорошей кормежке этот конь не должен был так сдать даже и осенью. Чем ты его кормишь?

Хозяин рассказал. Его друг медленно покачал головой и стал меня всего ощупывать.

– Не знаю, кто съедает твой овес, дружище, но только не эта лошадь. Ты скакал быстро?

– Нет, совсем легко.

– Приложи-ка сюда руку, – сказал он, указывая на мою шею. – Он разгорячен и вспотел так, словно его гнали галопом много миль. Советую тебе присмотреться повнимательней к тому, что делается на конюшне. Мне бы не хотелось показаться подозрительным – слава Богу, у меня самого никогда не было повода подозревать своих людей, – но бывают алчные негодяи, которые опускаются до того, что воруют у бессловесной скотины.

Ты должен проверить. – И, обернувшись к своему человеку, который отошел, чтобы взять меня, сказал: – Задай этому коню добрую порцию дробленого овса, и пусть ест сколько захочет.

«Бессловесная скотина»… Да, к сожалению, мы бессловесны, а то я бы рассказал хозяину, куда уходит овес. Мой конюх приходил каждое утро часов в шесть с маленьким мальчиком, у которого в руках была неизменная корзинка с крышкой. Он заходил с отцом в шорную, где хранился и овес, и, если дверь оставалась приоткрытой, я видел, как они накладывают в мешок овес из закрома, после чего мальчик уходил.

Пятью или шестью днями позже, утром, через несколько минут после того, как мальчик вышел из конюшни, дверь снова отворилась, и вошел полицейский, держа ребенка за руку. За ним следовал другой полицейский, который, войдя, запер дверь изнутри и сказал:

– Ну-ка, покажи, где твой отец держит корм для кроликов?

Мальчик выглядел очень испуганным и плакал, но деваться было некуда, и он повел полицейских к закрому. Здесь они нашли еще один, пустой, мешок, точно такой же, как тот, что, наполненный овсом, лежал в корзине у мальчика.

Филчер в это время чистил мне ноги. Его нашли и, не обращая внимания на пустые угрозы, увели в участок вместе с сыном. Я слышал потом, что мальчика признали невиновным и отпустили, а отца приговорили к двум месяцам тюремного заключения.

ГЛАВА XXXI

Обман

Моему хозяину было нелегко угодить, но через несколько дней нового конюха все же найти удалось. Высокий, довольно симпатичный на вид человек по имени Элфред Смирк. Он держался со мной безукоризненно и никогда не обижал; на глазах у хозяина без конца трепал и поглаживал; смочив гребень, всегда расчесывал мне хвост и гриву, прежде чем привести к мистеру Бэрри, смазывал копыта растительным маслом и следил, чтобы я выглядел элегантно. О том же, чтобы глубоко промыть мне копыта, осмотреть подковы, как следует почистить меня, он и не думал, словно я был коровой, а не лошадью. Мундштук у меня был вечно заржавлен, седло влажное, шлея задубевшая.

Элфред Смирк считал себя неотразимым и любил покрасоваться перед зеркалом в шорной, холя свою шевелюру, усы и вывязывая галстук. Когда к нему обращался хозяин, он, беспрерывно прикладывая руку к шляпе, только и повторял: «Да, ваша милость, слушаюсь, ваша милость». И все думали, что он был прекрасным молодым человеком и что мистеру Бэрри с ним очень повезло. Но я-то знал, что это был самый ленивый, самый самодовольный тип, какого я когда-либо видел. Конечно, великое дело, если тебя не обижают, но лошади требуется нечто большее. У меня было просторное стойло, и я мог там вполне удобно себя чувствовать, если бы Элфред не ленился чистить его. Он никогда не убирал всей соломы, и от той, что оставалась внизу, шел резкий запах; тяжелые испарения поднимались вверх, и глаза от них воспалялись и болели, у меня даже пропадал аппетит.

Однажды хозяин вошел и сказал:

– Элфред, в конюшне стоит дурной запах. Вы что, воды жалеете и не выскребаете стойло как положено?

– Ах, сэр, – ответил Элфред, прикасаясь к шляпе рукой, – я, конечно, сделаю это, если вы хотите, сэр, но лить воду в стойло весьма опасно, лошади предрасположены к простуде, сэр. Я очень боюсь навредить ему. Но если вы так желаете, я, разумеется, вымою, сэр.

– Нет, – сказал хозяин, – я вовсе не желаю, чтобы он простудился, но мне не нравится, что в конюшне стоит такой смрад. Вы уверены, что стоки не засорились?

– Ой, сэр, вот сейчас, когда вы это сказали, я подумал, что от стоков действительно пахнет. Может, они и впрямь не в порядке, сэр?

– Ну так пошлите за каменщиком, пусть он все проверит, – велел хозяин.

– Слушаюсь, сэр, будет исполнено, сэр.

Каменщик явился, повынимал кучу кирпичей и никакого засора, естественно, не обнаружил; он снова заделал дырки и содрал с хозяина пять шиллингов, запах же в конюшне как был, так и остался. Но это еще не все. От стояния на мокрой соломе ноги у меня сделались больными и слабыми, хозяин, бывало, диву давался:

– Не понимаю, что сталось с этой лошадью? Он стал таким неуклюжим – того и гляди, споткнется.

– Да, сэр, – отвечал Элфред, – и я это заметил, когда делал ему променад.

На самом деле никакого променада он не делал, и если хозяин был занят, я дни напролет стоял в конюшне без разминки, а кормили меня как ломовую лошадь. Это расстраивало мое здоровье, и я порой становился обмякшим и апатичным, но чаще – беспокойным и возбужденным. Он никогда не давал мне зелени и овощей или болтушки из отрубей, что пошло бы мне на пользу, ибо был столь же невежествен, сколь и самоуверен. И вот вместо того чтобы бегать и правильно питаться, я глотал конские пилюли и микстуры, которые, кроме того что были противными на вкус, вызывали болезненное состояние и неприятные ощущения.

В конце концов ноги у меня ослабели настолько, что, везя хозяина по свежевымощенному участку дороги, я несколько раз опасно споткнулся. Вернувшись в город, хозяин, не заезжая домой, отправился со мной к ветеринару и попросил осмотреть меня. Врач поочередно поднял все четыре моих ноги и внимательно их обследовал, потом, разогнувшись и отряхивая ладони, сказал:

– Худо дело: у вашей лошади гниют стрелки копыт, оттого-то и ноги так ослабели. Счастье еще, что он не упал до сих пор. Куда смотрит ваш конюх? Такое случается, если не чистить конюшню и не менять солому в стойле. Если вы пришлете коня завтра ко мне, я полечу его и объясню вашему человеку, как прикладывать мазь, которую я дам.

На следующий день мне тщательно прочистили копыта и набили стрелки паклей, пропитанной какой-то сильно пахнущей жидкостью. Это было в высшей степени неприятно.

Ветеринар распорядился ежедневно менять соломенную подстилку в моем стойле и содержать пол конюшни в идеальной чистоте. Затем было велено кормить меня мешанкой из отрубей и, пока ноги не заживут, давать поменьше овса. Это лечение помогло мне вернуть прежнюю форму, но мистер Бэрри был так обескуражен тем, что его дважды обманывали конюхи, что решил не держать больше собственной лошади, а нанимать в случае необходимости. Я оставался у него, пока не выздоровел окончательно, а потом меня снова продали.

Элфред Смирк считал себя неотразимым и любил покрасоваться перед зеркалом в шорной, холя свою шевелюру, усы и вывязывая галстук. Когда к нему обращался хозяин, он, беспрерывно прикладывая руку к шляпе, только и повторял: «Да, ваша милость, слушаюсь, ваша милость». И все думали, что он был прекрасным молодым человеком и что мистеру Бэрри с ним очень повезло. Но я-то знал, что это был самый ленивый, самый самодовольный тип, какого я когда-либо видел. Конечно, великое дело, если тебя не обижают, но лошади требуется нечто большее. У меня было просторное стойло, и я мог там вполне удобно себя чувствовать, если бы Элфред не ленился чистить его. Он никогда не убирал всей соломы, и от той, что оставалась внизу, шел резкий запах; тяжелые испарения поднимались вверх, и глаза от них воспалялись и болели, у меня даже пропадал аппетит.

Однажды хозяин вошел и сказал:

– Элфред, в конюшне стоит дурной запах. Вы что, воды жалеете и не выскребаете стойло как положено?

– Ах, сэр, – ответил Элфред, прикасаясь к шляпе рукой, – я, конечно, сделаю это, если вы хотите, сэр, но лить воду в стойло весьма опасно, лошади предрасположены к простуде, сэр. Я очень боюсь навредить ему. Но если вы так желаете, я, разумеется, вымою, сэр.

– Нет, – сказал хозяин, – я вовсе не желаю, чтобы он простудился, но мне не нравится, что в конюшне стоит такой смрад. Вы уверены, что стоки не засорились?

– Ой, сэр, вот сейчас, когда вы это сказали, я подумал, что от стоков действительно пахнет. Может, они и впрямь не в порядке, сэр?

– Ну так пошлите за каменщиком, пусть он все проверит, – велел хозяин.

– Слушаюсь, сэр, будет исполнено, сэр.

Каменщик явился, повынимал кучу кирпичей и никакого засора, естественно, не обнаружил; он снова заделал дырки и содрал с хозяина пять шиллингов, запах же в конюшне как был, так и остался. Но это еще не все. От стояния на мокрой соломе ноги у меня сделались больными и слабыми, хозяин, бывало, диву давался:

– Не понимаю, что сталось с этой лошадью? Он стал таким неуклюжим – того и гляди, споткнется.

– Да, сэр, – отвечал Элфред, – и я это заметил, когда делал ему променад.

На самом деле никакого променада он не делал, и если хозяин был занят, я дни напролет стоял в конюшне без разминки, а кормили меня как ломовую лошадь. Это расстраивало мое здоровье, и я порой становился обмякшим и апатичным, но чаще – беспокойным и возбужденным. Он никогда не давал мне зелени и овощей или болтушки из отрубей, что пошло бы мне на пользу, ибо был столь же невежествен, сколь и самоуверен. И вот вместо того чтобы бегать и правильно питаться, я глотал конские пилюли и микстуры, которые, кроме того что были противными на вкус, вызывали болезненное состояние и неприятные ощущения.

В конце концов ноги у меня ослабели настолько, что, везя хозяина по свежевымощенному участку дороги, я несколько раз опасно споткнулся. Вернувшись в город, хозяин, не заезжая домой, отправился со мной к ветеринару и попросил осмотреть меня. Врач поочередно поднял все четыре моих ноги и внимательно их обследовал, потом, разогнувшись и отряхивая ладони, сказал:

– Худо дело: у вашей лошади гниют стрелки копыт, оттого-то и ноги так ослабели. Счастье еще, что он не упал до сих пор. Куда смотрит ваш конюх? Такое случается, если не чистить конюшню и не менять солому в стойле. Если вы пришлете коня завтра ко мне, я полечу его и объясню вашему человеку, как прикладывать мазь, которую я дам.

На следующий день мне тщательно прочистили копыта и набили стрелки паклей, пропитанной какой-то сильно пахнущей жидкостью. Это было в высшей степени неприятно.

Ветеринар распорядился ежедневно менять соломенную подстилку в моем стойле и содержать пол конюшни в идеальной чистоте. Затем было велено кормить меня мешанкой из отрубей и, пока ноги не заживут, давать поменьше овса. Это лечение помогло мне вернуть прежнюю форму, но мистер Бэрри был так обескуражен тем, что его дважды обманывали конюхи, что решил не держать больше собственной лошади, а нанимать в случае необходимости. Я оставался у него, пока не выздоровел окончательно, а потом меня снова продали.

ЧАСТЬ III

ГЛАВА XXXII

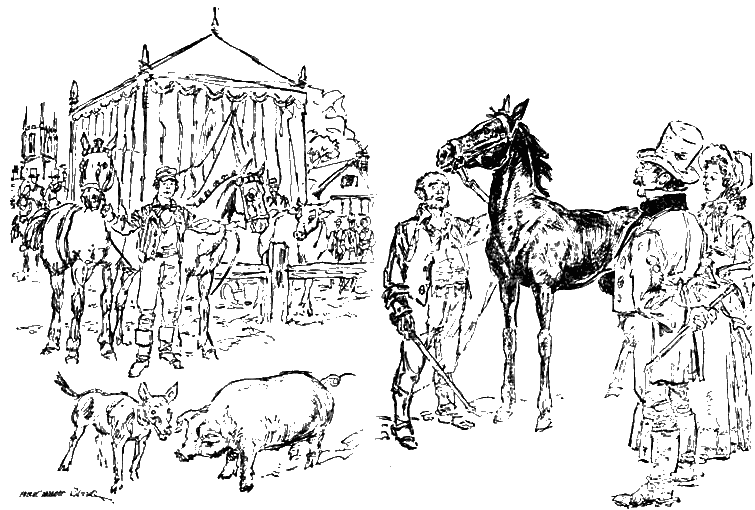

Конская ярмарка

Без сомнения, конская ярмарка – чудесное развлечение для тех, кто ничего не покупает; во всяком случае, здесь есть на что посмотреть.

Длинные ряды молодых лошадей, пригнанных из деревни, но отдохнувших после долгого перехода; табунки мохнатых маленьких пони из Уэльса, ростом не выше Веселого Копытца; сотни всевозможных ломовых лошадей – у некоторых хвосты заплетены в косички и подвязаны алыми ленточками; и множество таких, как я, – красивых и породистых, но испорченных из-за несчастного случая: запаленных или имеющих какой-нибудь внешний недостаток. Было там несколько великолепных животных в расцвете сил, способных выполнять любую работу; они демонстрировали превосходнейшие аллюры, далеко выбрасывая передние ноги, когда их выводили на круг и конюх заставлял их бегать на корде.

Наряду с этим были и несчастные, надорвавшиеся от непосильной работы лошади с распухшими коленными суставами, с подгибавшимися на каждом шагу задними ногами; и потупившиеся, унылые старые коняги с отвислой нижней губой и тяжело опавшими ушами, словно не ждущие больше от жизни никаких радостей, потерявшие всякую надежду. Попадались лошади такие тощие, что можно было пересчитать все их ребра, а на спинах и боках у них виднелись следы от давних ран. Грустно коню наблюдать все это – кто может поручиться, что и он сам не окажется когда-нибудь в таком же положении?

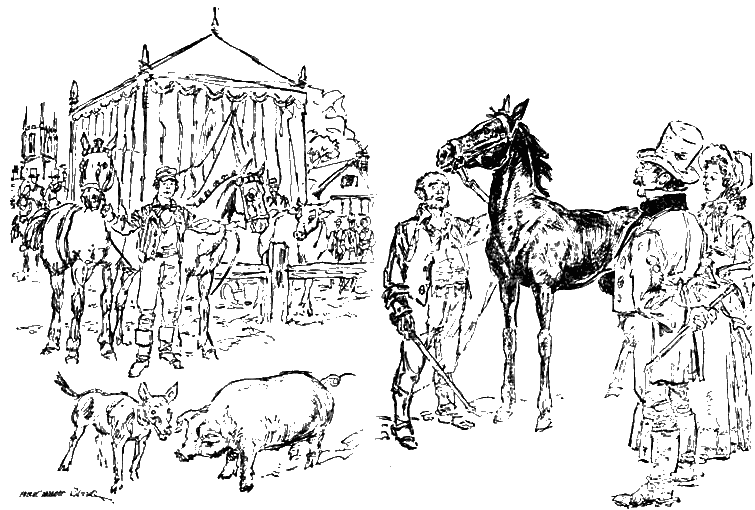

Здесь заключалось много сделок, цены вздували и сбивали, и если бы лошадь могла сказать то, что думает, я бы сказал, что на этой ярмарке обмана и мошенничества было больше, чем может себе представить даже весьма шустрый торговец. Я стоял вместе с двумя или тремя сильными, работящими на вид лошадьми, и множество людей подходило и интересовалось нами. Господа, увидев мои ободранные колени, сразу от меня отворачивались, хотя мой продавец клялся и божился, что я просто поскользнулся в стойле.

Первое, что делали все, – открывали мне рот и осматривали зубы, потом глаза, потом ощупывали ноги сверху донизу; при этом я всей кожей и мышцами испытывал неприятное ощущение, потом проверяли, как я бегаю. Удивительно, как по-разному делали это разные люди. Некоторые грубо и бесцеремонно, словно перед ними была просто деревянная чурка; другие же – ласково поглаживая и приговаривая: «С твоего позволения, дружок». Конечно, я судил о покупателе по тому, как он со мной обращался.

Был там один человек… Мне очень хотелось, чтобы он меня купил. По виду его нельзя было принять за джентльмена, но не походил он и на тех развязных толстых людей, которые таковыми себя величают. Довольно маленького роста, но крепко сбитый и быстрый в движениях. По тому, как он со мной обращался, я сразу понял, что он знает толк в лошадях: говорил ласково, взгляд его серых глаз был добрым и веселым. Может показаться странным, но это чистая правда: запах свежести и чистоты, витавший вокруг него, сразу же покорил меня. От него не несло пивным или табачным духом, что я ненавидел, от него пахло так, словно он только что спустился с сеновала. Человек этот предложил за меня двадцать три фунта, однако продавец не согласился, и он пошел дальше. Я смотрел ему вслед, но он неумолимо удалялся, а ко мне подошел мрачный горластый мужчина; я страшно испугался, что он меня купит, но и он не сторговался. Подходили еще два-три человека, впрочем, эти были праздными зеваками. Затем мрачный тип вернулся и предложил двадцать три фунта; завязался торг, и сделка готова была вот-вот свершиться, так как мой продавец перестал уже надеяться получить то, что просил, но именно в этот момент вернулся сероглазый. Я не удержался и потянулся к нему мордой. Он ласково погладил ее.

– Ну, старина, – сказал он, – думаю, мы подходим друг другу. Даю за него двадцать четыре.

– Ну, старина, – сказал он, – думаю, мы подходим друг другу. Даю за него двадцать четыре.

– Скажите двадцать пять – и он ваш.

– Двадцать четыре и десять пенсов, – ответил мой приятель тоном, не допускающим дальнейших пререканий. – И ни пенса больше.

– Идет, – сказал продавец, – и можете не сомневаться, у этого коня уйма достоинств. Если вы намереваетесь использовать его в упряжке, считайте, что совершили очень выгодную покупку.

Деньги были выложены тут же, и мой новый хозяин, взяв за повод, повел меня с ярмарки на постоялый двор, где у него наготове имелись седло и уздечка. Он хорошо накормил меня овсом и, пока я ел, стоял рядом, разговаривая со мной, а отчасти и с самим собой.

Полчаса спустя мы были уже на пути в Лондон. Прелестные узкие тропинки и сельские просеки остались позади. В конце концов мы очутились на главной улице огромного города. Уже зажгли газовые фонари; улицы тянулись вправо и влево, улицы пересекались чуть ли не через каждую милю. Я думал, конца им не будет. Но вот, миновав одну из них, мы очутились на извозчичьей стоянке. Там мой седок весело прокричал:

– Добрый вечер, Хозяин!

– Привет, – прокричал кто-то в ответ, – хорошую лошадь купил?

– Думаю, что да, – ответил мой новый владелец.

– Ну, удачи тебе с ней!

– Спасибо, Хозяин, – и мы продолжили свой путь. Вскоре мы свернули в одну из боковых улиц, а в середине ее еще раз повернули в очень узенький переулок с неприглядными на вид домами по одну сторону и чем-то похожим на конюшни и каретные сараи – по другую.

Мой хозяин подъехал к одному из домов и свистнул. Дверь распахнулась, выбежала молодая женщина, а следом – девочка и мальчик. Когда мой седок спешился, они все очень радостно поприветствовали друг друга.

– А теперь, Хэрри, сынок, открой ворота и принеси фонарь.

В следующее мгновение все они окружили меня на крохотном конном дворике.

– Папа, а он смирный?

– Да, Долли, как твой котенок, подойди, погладь его.

Маленькая ручка бесстрашно заскользила по моей шерсти. Как это было приятно!

– Пока ты будешь его чистить, я приготовлю ему кашу из отрубей, – сказала мать.

– Да, Полли, давай, это именно то, что ему нужно. А потом, уверен, у тебя найдется какая-нибудь «кашка» и для меня.

– Сосиски в тесте и яблочный пирог, – выкрикнул мальчик, и все засмеялись.

Меня отвели в удобное, пахнущее чистотой стойло, щедро выстланное сухой соломой, и после плотного ужина я улегся, размышляя о том, какое счастье ждет меня впереди.

Длинные ряды молодых лошадей, пригнанных из деревни, но отдохнувших после долгого перехода; табунки мохнатых маленьких пони из Уэльса, ростом не выше Веселого Копытца; сотни всевозможных ломовых лошадей – у некоторых хвосты заплетены в косички и подвязаны алыми ленточками; и множество таких, как я, – красивых и породистых, но испорченных из-за несчастного случая: запаленных или имеющих какой-нибудь внешний недостаток. Было там несколько великолепных животных в расцвете сил, способных выполнять любую работу; они демонстрировали превосходнейшие аллюры, далеко выбрасывая передние ноги, когда их выводили на круг и конюх заставлял их бегать на корде.

Наряду с этим были и несчастные, надорвавшиеся от непосильной работы лошади с распухшими коленными суставами, с подгибавшимися на каждом шагу задними ногами; и потупившиеся, унылые старые коняги с отвислой нижней губой и тяжело опавшими ушами, словно не ждущие больше от жизни никаких радостей, потерявшие всякую надежду. Попадались лошади такие тощие, что можно было пересчитать все их ребра, а на спинах и боках у них виднелись следы от давних ран. Грустно коню наблюдать все это – кто может поручиться, что и он сам не окажется когда-нибудь в таком же положении?

Здесь заключалось много сделок, цены вздували и сбивали, и если бы лошадь могла сказать то, что думает, я бы сказал, что на этой ярмарке обмана и мошенничества было больше, чем может себе представить даже весьма шустрый торговец. Я стоял вместе с двумя или тремя сильными, работящими на вид лошадьми, и множество людей подходило и интересовалось нами. Господа, увидев мои ободранные колени, сразу от меня отворачивались, хотя мой продавец клялся и божился, что я просто поскользнулся в стойле.

Первое, что делали все, – открывали мне рот и осматривали зубы, потом глаза, потом ощупывали ноги сверху донизу; при этом я всей кожей и мышцами испытывал неприятное ощущение, потом проверяли, как я бегаю. Удивительно, как по-разному делали это разные люди. Некоторые грубо и бесцеремонно, словно перед ними была просто деревянная чурка; другие же – ласково поглаживая и приговаривая: «С твоего позволения, дружок». Конечно, я судил о покупателе по тому, как он со мной обращался.

Был там один человек… Мне очень хотелось, чтобы он меня купил. По виду его нельзя было принять за джентльмена, но не походил он и на тех развязных толстых людей, которые таковыми себя величают. Довольно маленького роста, но крепко сбитый и быстрый в движениях. По тому, как он со мной обращался, я сразу понял, что он знает толк в лошадях: говорил ласково, взгляд его серых глаз был добрым и веселым. Может показаться странным, но это чистая правда: запах свежести и чистоты, витавший вокруг него, сразу же покорил меня. От него не несло пивным или табачным духом, что я ненавидел, от него пахло так, словно он только что спустился с сеновала. Человек этот предложил за меня двадцать три фунта, однако продавец не согласился, и он пошел дальше. Я смотрел ему вслед, но он неумолимо удалялся, а ко мне подошел мрачный горластый мужчина; я страшно испугался, что он меня купит, но и он не сторговался. Подходили еще два-три человека, впрочем, эти были праздными зеваками. Затем мрачный тип вернулся и предложил двадцать три фунта; завязался торг, и сделка готова была вот-вот свершиться, так как мой продавец перестал уже надеяться получить то, что просил, но именно в этот момент вернулся сероглазый. Я не удержался и потянулся к нему мордой. Он ласково погладил ее.

– Скажите двадцать пять – и он ваш.

– Двадцать четыре и десять пенсов, – ответил мой приятель тоном, не допускающим дальнейших пререканий. – И ни пенса больше.

– Идет, – сказал продавец, – и можете не сомневаться, у этого коня уйма достоинств. Если вы намереваетесь использовать его в упряжке, считайте, что совершили очень выгодную покупку.

Деньги были выложены тут же, и мой новый хозяин, взяв за повод, повел меня с ярмарки на постоялый двор, где у него наготове имелись седло и уздечка. Он хорошо накормил меня овсом и, пока я ел, стоял рядом, разговаривая со мной, а отчасти и с самим собой.

Полчаса спустя мы были уже на пути в Лондон. Прелестные узкие тропинки и сельские просеки остались позади. В конце концов мы очутились на главной улице огромного города. Уже зажгли газовые фонари; улицы тянулись вправо и влево, улицы пересекались чуть ли не через каждую милю. Я думал, конца им не будет. Но вот, миновав одну из них, мы очутились на извозчичьей стоянке. Там мой седок весело прокричал:

– Добрый вечер, Хозяин!

– Привет, – прокричал кто-то в ответ, – хорошую лошадь купил?

– Думаю, что да, – ответил мой новый владелец.

– Ну, удачи тебе с ней!

– Спасибо, Хозяин, – и мы продолжили свой путь. Вскоре мы свернули в одну из боковых улиц, а в середине ее еще раз повернули в очень узенький переулок с неприглядными на вид домами по одну сторону и чем-то похожим на конюшни и каретные сараи – по другую.

Мой хозяин подъехал к одному из домов и свистнул. Дверь распахнулась, выбежала молодая женщина, а следом – девочка и мальчик. Когда мой седок спешился, они все очень радостно поприветствовали друг друга.

– А теперь, Хэрри, сынок, открой ворота и принеси фонарь.

В следующее мгновение все они окружили меня на крохотном конном дворике.

– Папа, а он смирный?

– Да, Долли, как твой котенок, подойди, погладь его.

Маленькая ручка бесстрашно заскользила по моей шерсти. Как это было приятно!

– Пока ты будешь его чистить, я приготовлю ему кашу из отрубей, – сказала мать.

– Да, Полли, давай, это именно то, что ему нужно. А потом, уверен, у тебя найдется какая-нибудь «кашка» и для меня.

– Сосиски в тесте и яблочный пирог, – выкрикнул мальчик, и все засмеялись.

Меня отвели в удобное, пахнущее чистотой стойло, щедро выстланное сухой соломой, и после плотного ужина я улегся, размышляя о том, какое счастье ждет меня впереди.

ГЛАВА XXXIII

Лондонская извозчичья лошадь

Имя моего нового хозяина было Джеремия Баркер, но поскольку все звали его просто Джерри, я тоже буду его так называть. Полли, его жена, могла бы составить счастье любого мужчины: пухленькая, опрятная, цветущая маленькая женщина с гладкими черными волосами, карими глазами и улыбчивым аккуратным ротиком. Мальчику было лет двенадцать – высокий, открытый, доброжелательный паренек; а маленькая Дороти (они ее звали Долли) была копией своей матери, только восьми лет от роду. Было очень приятно видеть, как все они любят друг друга. Ни до, ни после того я не встречал такой счастливой и веселой семьи. У Джерри была собственная пролетка и две лошади; и правил, и ухаживал за ними он сам. Вторая его лошадь звалась Капитаном – это был высокий, белый, довольно широкий в кости конь. Когда мы познакомились, Капитан был уже в возрасте, но в молодости, видно, смотрелся великолепно, впрочем, он сохранил горделивую посадку головы и манеру выгибать шею; он был до кончиков ушей породистым, хорошо воспитанным, благородным старым конем. Я слышал, что в юности он участвовал в Крымской кампании – принадлежал кавалерийскому офицеру и обычно шел впереди эскадрона. Потом я расскажу об этом подробнее.

На следующий день, когда меня вымыли и вычистили, Полли и Долли явились на конный двор поближе познакомиться и подружиться со мной. Хэрри, с раннего утра помогавший отцу, выразил свое мнение обо мне коротко: «Классный парень!» Полли принесла мне кусочек яблока, а Долли – краюшку хлеба, и они восхищались мною так, словно я был прежним Черным Красавчиком. Какое наслаждение снова чувствовать себя обласканным и слышать нежный голос, обращенный к тебе, – я изо всех сил старался тоже показать им свое дружелюбие. Полли нашла, что я очень красив и отлично смотрелся бы в упряжке, если бы не мои ободранные колени.

– Конечно, мы никогда не узнаем, кто в этом виноват, – сказал Джерри, – но пока я этого не знаю, я буду считать, что не он, потому что не ездил еще на лошади с более твердым и осторожным шагом. Мы назовем его Джек в честь нашего старого коня. Не возражаешь, Полли?

– Давай, – ответила она, – я тоже не хочу, чтобы доброе имя исчезло.

Капитан все утро ходил в упряжке. Хэрри, вернувшись из школы, пришел накормить и напоить меня, и после обеда настала моя очередь. Джерри так старался, чтобы хомут и уздечка не причиняли мне неудобств, что я вспомнил Джона Мэн ли. Когда шлея была ослаблена на одну или две дырочки, я почувствовал себя и вовсе прекрасно. Не было ни подбрюшника, ни подгубника – ничего, кроме обычной круговой уздечки. Какое блаженство!

Проехав через боковую улочку, мы очутились на извозчичьей стоянке, где Джерри прошлым вечером приветствовал Хозяина. По одну сторону этой широкой улицы стояли высокие дома с великолепными витринами, по другую – старинная церковь с палисадом, обнесенным чугунной оградой. Вдоль нее-то и вытянулась цепочка пролеток в ожидании пассажиров. Неподалеку на земле лежали кучки соломы, стояла вода. Некоторые возницы, собравшись вместе, беседовали, другие сидели на козлах своих экипажей и читали газеты, третьи кормили сеном и поили лошадей. Мы присоединились к очереди, встав в хвост. Двое или трое извозчиков подошли и, осмотрев меня, стали отпускать замечания.

– Очень подходит для похорон, – сказал один.

– Слишком уж он хорош на вид, – глубокомысленно качая головой, заметил другой. – В один прекрасный день ты обнаружишь в нем какой-нибудь скрытый порок, не будь я Джонс.

– Ну, что ж, – спокойно ответил Джерри, – выискивать его специально я не собираюсь, пока сам не обнаружится. Поберегу нервы.

Затем пришел широкоплечий мужчина, одетый в серый плащ с широкой серой пелериной и большими белыми пуговицами, серую шляпу и синий шерстяной шарф, свободно обернутый вокруг шеи; волосы у него тоже были серыми от седины, но при этом он производил впечатление весельчака, и все расступились, давая ему дорогу. Он осмотрел меня с ног до головы, словно приценивался, а затем выпрямился и с широкой улыбкой объявил:

– Этот конь – как раз то, что тебе нужно, Джерри; я не спрашиваю, сколько ты за него дал, но он того стоит.

Таким образом, моя персона получила официальное признание.

Фамилия этого человека была Грант, но все звали его Серый Грант или Хозяин Грант. Он был местным старейшиной и брал на себя труд улаживать ссоры и мирить приятелей. В целом это был добродушный и благоразумный человек, но если Серый Грант выходил из себя, что случалось, когда он выпивал лишнего, все старались держаться подальше от его кулака, зная, сколь он тяжел.

Первая неделя службы в качестве извозчичьей лошади оказалась очень утомительной. Я никогда прежде не бывал в Лондоне, и шум, коловращение, а главное – сонмы лошадей, людей и экипажей, между которыми приходилось лавировать, прокладывая себе путь, нервировали и изматывали меня. Но вскоре я понял, что могу полностью положиться на своего возницу, расслабился и успокоился.

Джерри был самым лучшим кучером из всех, кого я знал, и – что еще важнее – заботился о своих лошадях, как о себе самом. Скоро он уже не сомневался, что я трудолюбив и старателен, и никогда не хлестал меня кнутом, разве что я чувствовал, как кончик кнута легко скользит у меня по спине, что означало: пора трогать. Вообще-то я ощущал это уже по тому, как он поднимал вожжи, а его кнут можно было гораздо чаще видеть заткнутым за пояс, чем занесенным над головой.

Через короткий промежуток времени мы с хозяином идеально понимали друг друга. В конюшне все было устроено для нашего удобства. Стойла были, правда, сооружены по старой моде – с наклоном, но с тыльной стороны стойл имелись две подвижные перекладины: ночью, когда мы отдыхали, достаточно было поднять их – и можно снимать с нас уздечки и позволить поворачиваться и стоять как заблагорассудится. Это большое удобство.

На следующий день, когда меня вымыли и вычистили, Полли и Долли явились на конный двор поближе познакомиться и подружиться со мной. Хэрри, с раннего утра помогавший отцу, выразил свое мнение обо мне коротко: «Классный парень!» Полли принесла мне кусочек яблока, а Долли – краюшку хлеба, и они восхищались мною так, словно я был прежним Черным Красавчиком. Какое наслаждение снова чувствовать себя обласканным и слышать нежный голос, обращенный к тебе, – я изо всех сил старался тоже показать им свое дружелюбие. Полли нашла, что я очень красив и отлично смотрелся бы в упряжке, если бы не мои ободранные колени.

– Конечно, мы никогда не узнаем, кто в этом виноват, – сказал Джерри, – но пока я этого не знаю, я буду считать, что не он, потому что не ездил еще на лошади с более твердым и осторожным шагом. Мы назовем его Джек в честь нашего старого коня. Не возражаешь, Полли?

– Давай, – ответила она, – я тоже не хочу, чтобы доброе имя исчезло.

Капитан все утро ходил в упряжке. Хэрри, вернувшись из школы, пришел накормить и напоить меня, и после обеда настала моя очередь. Джерри так старался, чтобы хомут и уздечка не причиняли мне неудобств, что я вспомнил Джона Мэн ли. Когда шлея была ослаблена на одну или две дырочки, я почувствовал себя и вовсе прекрасно. Не было ни подбрюшника, ни подгубника – ничего, кроме обычной круговой уздечки. Какое блаженство!

Проехав через боковую улочку, мы очутились на извозчичьей стоянке, где Джерри прошлым вечером приветствовал Хозяина. По одну сторону этой широкой улицы стояли высокие дома с великолепными витринами, по другую – старинная церковь с палисадом, обнесенным чугунной оградой. Вдоль нее-то и вытянулась цепочка пролеток в ожидании пассажиров. Неподалеку на земле лежали кучки соломы, стояла вода. Некоторые возницы, собравшись вместе, беседовали, другие сидели на козлах своих экипажей и читали газеты, третьи кормили сеном и поили лошадей. Мы присоединились к очереди, встав в хвост. Двое или трое извозчиков подошли и, осмотрев меня, стали отпускать замечания.

– Очень подходит для похорон, – сказал один.

– Слишком уж он хорош на вид, – глубокомысленно качая головой, заметил другой. – В один прекрасный день ты обнаружишь в нем какой-нибудь скрытый порок, не будь я Джонс.

– Ну, что ж, – спокойно ответил Джерри, – выискивать его специально я не собираюсь, пока сам не обнаружится. Поберегу нервы.

Затем пришел широкоплечий мужчина, одетый в серый плащ с широкой серой пелериной и большими белыми пуговицами, серую шляпу и синий шерстяной шарф, свободно обернутый вокруг шеи; волосы у него тоже были серыми от седины, но при этом он производил впечатление весельчака, и все расступились, давая ему дорогу. Он осмотрел меня с ног до головы, словно приценивался, а затем выпрямился и с широкой улыбкой объявил:

– Этот конь – как раз то, что тебе нужно, Джерри; я не спрашиваю, сколько ты за него дал, но он того стоит.

Таким образом, моя персона получила официальное признание.

Фамилия этого человека была Грант, но все звали его Серый Грант или Хозяин Грант. Он был местным старейшиной и брал на себя труд улаживать ссоры и мирить приятелей. В целом это был добродушный и благоразумный человек, но если Серый Грант выходил из себя, что случалось, когда он выпивал лишнего, все старались держаться подальше от его кулака, зная, сколь он тяжел.

Первая неделя службы в качестве извозчичьей лошади оказалась очень утомительной. Я никогда прежде не бывал в Лондоне, и шум, коловращение, а главное – сонмы лошадей, людей и экипажей, между которыми приходилось лавировать, прокладывая себе путь, нервировали и изматывали меня. Но вскоре я понял, что могу полностью положиться на своего возницу, расслабился и успокоился.

Джерри был самым лучшим кучером из всех, кого я знал, и – что еще важнее – заботился о своих лошадях, как о себе самом. Скоро он уже не сомневался, что я трудолюбив и старателен, и никогда не хлестал меня кнутом, разве что я чувствовал, как кончик кнута легко скользит у меня по спине, что означало: пора трогать. Вообще-то я ощущал это уже по тому, как он поднимал вожжи, а его кнут можно было гораздо чаще видеть заткнутым за пояс, чем занесенным над головой.

Через короткий промежуток времени мы с хозяином идеально понимали друг друга. В конюшне все было устроено для нашего удобства. Стойла были, правда, сооружены по старой моде – с наклоном, но с тыльной стороны стойл имелись две подвижные перекладины: ночью, когда мы отдыхали, достаточно было поднять их – и можно снимать с нас уздечки и позволить поворачиваться и стоять как заблагорассудится. Это большое удобство.