Страница:

Питание растений

Овощные культуры требовательны к плодородию почвы. Для роста растений требуются, по крайней мере, 16 элементов для питания. При благоприятных погодных условиях растение растет интенсивнее, ему требуется значительное количество питательных веществ, почва быстро истощается. Если растение не подкармливать, оно будет страдать от недостатка питания, отставать в росте и даст небольшой урожай. Углерод, водород и кислород поступают в растения из воздуха и воды, остальные элементы поступают из почвы.

Питательные элементы важны для развития растений каждый по-своему. Макроэлементы – азот, калий, фосфор, кальций, магний – идут на построение органов и тканей. Микроэлементы – марганец, молибден, медь, кобальт, сера требуются в незначительных количествах.

Азот (N) – самый важный элемент в питании, он входит в состав аминокислот, образующих белок нуклеиновых кислот ферментов, стимулирует рост, удлиняет вегетацию. Вот почему при внесении больших доз азота урожай увеличивается, но при этом качество продукции снижается, так как возрастает количество нитратов. Если азота в почве недостаточно, то тормозится рост растений, соцветия становятся слабыми, листья бледнеют, при остром голоде желтеют и опадают.

Фосфор (Р) – обеспечивает мощность проростков, рост здоровых корней и способствует высокому качеству культур. Фосфор входит в сложные белки, из которых состоит ядро клетки; благотворно влияет на рост, плодоношение, накопление сахара и крахмала. Достаточное содержание фосфора способствует нормальному нарастанию корневой системы и созреванию плодов. При недостатке фосфора наблюдается угнетенный рост, фиолетовая окраска стеблей и листьев, медленное созревание плодов.

Калий (К) – дает здоровые растения, высококачественные семена и плоды, повышает холодостойкость и устойчивость культур к некоторым заболеваниям, например, грибковым. При недостатке калия общий рост растений заторможен, они сильно поражаются болезнями, у некоторых культур появляется бронзовая окраска листьев.

Кальций (Са) – способствует раннему развитию корней, большой мощности растений и образованию семян. При недостатке кальция рост растений замедляется, они становятся карликовыми, старые листья остаются зелеными, стебли древеснеют. В таких случаях опытные овощеводы рекомендуют внести золу.

Магний (Мg) – связан с образованием хлорофилла и образованием масел и жиров.

Сера (S) – помогает росту корней, необходима для зеленой окраски и образования семян.

Бор (В) – увеличивает урожай корнеплодных культур, оказывает влияние на прорастание семян. Если растениям не хватает бора, листья искривляются, цветы осыпаются.

Медь (Cu) – влияет на ферментные системы во вновь образуемых тканях, влияет на плодоношение. Например, помидоры плохо растут, не зацветают, листья приобретают сине-зеленый оттенок и по краям загибаются вверх.

Железо (Fe) – тесно связано с образованием хлорофилла, который придает растениям их зеленую окраску.

Марганец (Мп) – способствует прорастанию семян и мощности растений. При недостатке марганца рост растения замедляется. Поэтому специалисты советуют поливать участок марганцовкой: ранней весной темно-розовым раствором, а летом несколько раз слаборозовым.

Цинк (Zп) – способствует образованию хлорофилла.

Молибден (Мо) – играет жизненно важную роль в фиксации азота микроорганизмами и в процессах, связанных с превращением азота в растениях.

Хлор (С1) – необходим для роста растений.

Как видите, все эти элементы, каждый по-своему, важны для растений. Посадка овощных культур при низком снабжении удобрениями может привести к неурожаю и гибели. Когда почва удобряется как следует, она остается плодородной и урожаи не будут снижаться из-за недостатка минерального питания.

Основная часть удобрений вносится во время подготовки почвы перед посевом или высадкой рассады. Для таких культур, как лук, картофель, большее количество корнеплодов, можно ограничиться одноразовым внесением удобрения. Многие культуры нуждаются в удобрениях и на более поздних этапах, особенно если необходимо поддерживать интенсивный рост на протяжении длительного времени. Например, под раннюю капусту при посадке следует внести полное минеральное удобрение (нитрофоску), а в период дальнейшего роста проводить подкормки азотным удобрением. У некоторых культур, высеваемых непосредственно в грунт, например, салата, избыток азотных удобрений, внесенных перед посевом, может задержать прорастание.

При подкормках удобрения, чаще всего выпускаемые в виде гранул, разбрасывают вокруг растения. Следует избегать попадания на листья. Это может вызвать ожоги молодой листвы. Это, прежде всего, относится к азотным и фосфорным удобрениям. После разбрасывания удобрений следует сразу же провести полив. Это ускорит их поступление в почву. Проведенная таким образом подкормка очень быстро скажется на темпах роста растений.

Для внекорневой подкормки, проводимой путем опрыскивания листьев, можно использовать ряд препаратов, в том числе органического происхождения. Однако результаты таких подкормок не столь впечатляющи, как при внесении основных элементов – азота, фосфора и калия. Обработка листьев особенно эффективна при недостатке в растениях магния и других микроэлементов, о чем свидетельствует появление ряда специфических симптомов (таблица 2).

Имеет смысл подробно остановиться на информации о применении золы в овощеводстве.

Древесная зола является хорошим калийным и фосфорным удобрением для кислых или нейтральных почв. Помимо калия и фосфора, которые находятся в золе в легкодоступной для растений форме, зола содержит кальций, магний, железо, серу и цинк, а также многие микроэлементы, необходимые овощам, многолетникам, а также плодовым и декоративным деревьям.

Зола не содержит хлора, поэтому ее хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель. Капусту различных видов зола предохранит от таких заболеваний, как кила и черная ножка.

Отзывчивы на ее внесение и огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по 1–2 столовые ложки золы в лунку при высадке рассады или один стакан на квадратный метр при перекопке грядки. При высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов добавляют 3 столовые ложки золы в лунку и перемешивают с почвой либо вносят при обработке грунта 3 стакана на квадратный метр.

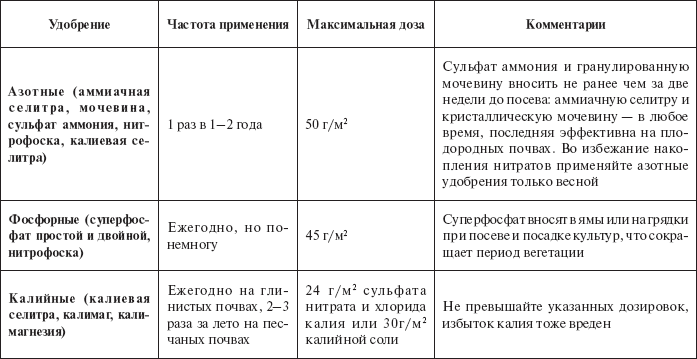

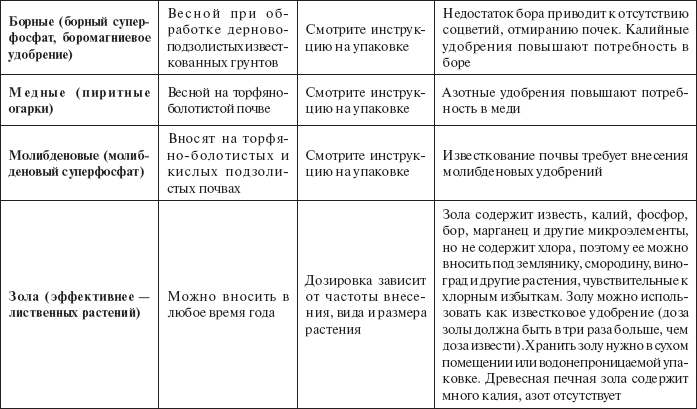

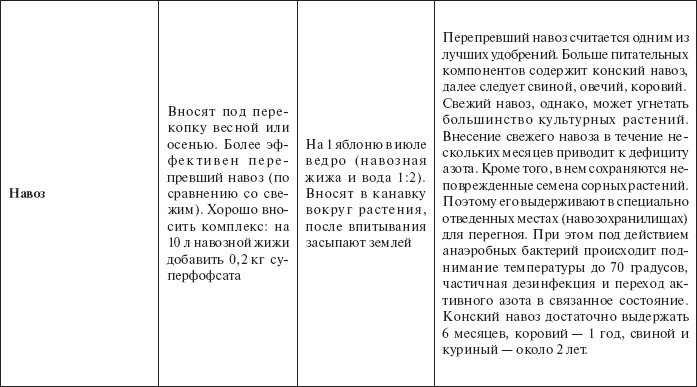

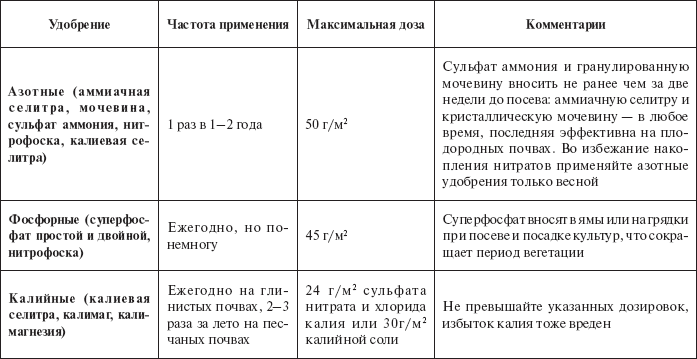

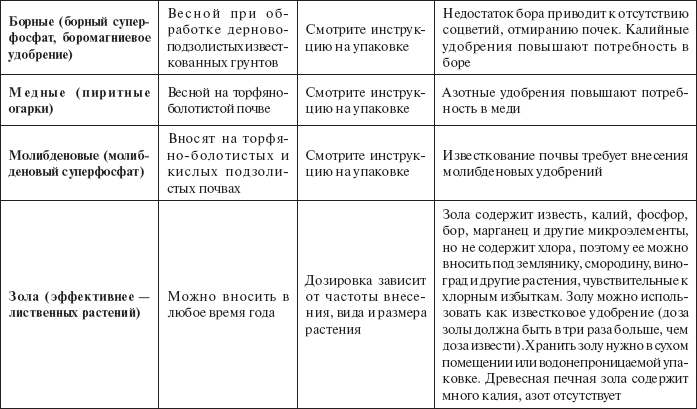

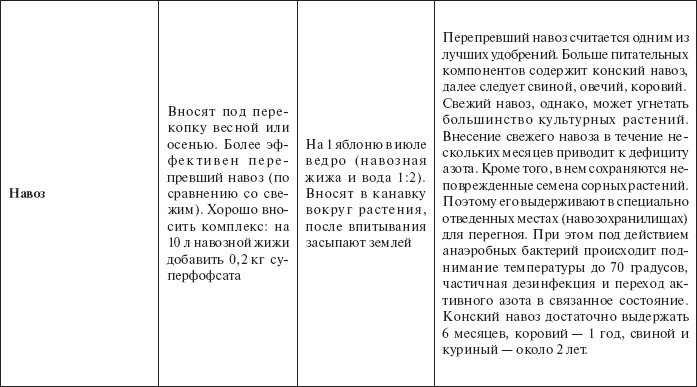

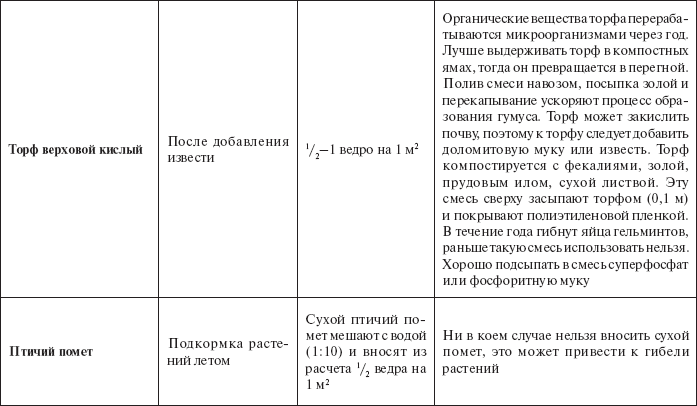

Таблица 2. Применение основных видов удобрений

Для приготовления жидкого удобрения из золы берут 100–150 г на ведро воды. Раствор, непрерывно перемешивая, осторожно вливают в бороздки и сразу заделывают почвой. Под томаты, огурцы, капусту вносят примерно по пол-литра раствора на растение.

Используют древесную золу и для опудривания и опрыскивания растений от вредителей и болезней. Опудривают растения золой рано утром, по росе, или предварительно опрыскав их чистой водой. Раствор для обработки растений готовят следующим образом. Заливают кипятком 300 г просеянной золы и кипятят 20–30 минут. Отвар отстаивают, процеживают, разводят водой до 10 литров и добавляют 40–50 г мыла. Растения опрыскивают вечером в сухую погоду. Для отпугивания слизней и улиток рассыпьте сухую золу у стеблей и вокруг их излюбленных растений.

На тяжелых почвах вносят золу под перекопку осенью и весной, а на легких супесчаных – только весной. Норма внесения – по 100–200 г на квадратный метр. Во многих англоязычных источниках рекомендуется максимальное допустимое количество золы: 86 г (меньше граненого стакана) золы на квадратный метр грунта в год.

Зола удобряет и ощелачивает почву, создает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий. Внесение в почву золы повышает жизнестойкость растений, они быстрее приживаются при пересадке и меньше болеют.

Действие золы продолжается до 2–4 лет после внесения в почву.

В 1 столовой ложке содержится 6 г золы,

– в граненом стакане – 100 г,

– в пол-литровой банке – 250 г,

– в литровой банке – 500 г золы.

Хранить собранную золу нужно в сухом месте, так как влага приводит к потере калия и микроэлементов. Зола отличается по химическому составу в зависимости от сорта древесины.

Зола увеличивает щелочную реакцию почвы, поэтому ее не следует вносить на щелочные почвы (pH 7 и выше).

Используйте золу вместо извести для ощелачивания компоста, пересыпая ею слои органики. Зола помогает поддерживать благоприятную для микроорганизмов среду.

Не используйте золу вместе с азотными удобрениями (свежим навозом, сульфатом аммония, аммиачной селитрой, мочевиной), так как они утратят свое действие. Азотные удобрения следует вносить в почву как минимум через месяц после внесения золы.

Не используйте золу от мусора, окрашенной или обработанной древесины, угля. Такая зола может содержать потенциально опасные химикаты и тяжелые металлы.

Не следует злоупотреблять золой в качестве удобрения. Повышая щелочную реакцию почвы, зола затруднит для растений доступ к полезным веществам, содержащимся в грунте, и принесет больше вреда, чем пользы.

Всегда защищайте глаза, руки и дыхательные пути, работая с золой.

Питательные элементы важны для развития растений каждый по-своему. Макроэлементы – азот, калий, фосфор, кальций, магний – идут на построение органов и тканей. Микроэлементы – марганец, молибден, медь, кобальт, сера требуются в незначительных количествах.

Азот (N) – самый важный элемент в питании, он входит в состав аминокислот, образующих белок нуклеиновых кислот ферментов, стимулирует рост, удлиняет вегетацию. Вот почему при внесении больших доз азота урожай увеличивается, но при этом качество продукции снижается, так как возрастает количество нитратов. Если азота в почве недостаточно, то тормозится рост растений, соцветия становятся слабыми, листья бледнеют, при остром голоде желтеют и опадают.

Фосфор (Р) – обеспечивает мощность проростков, рост здоровых корней и способствует высокому качеству культур. Фосфор входит в сложные белки, из которых состоит ядро клетки; благотворно влияет на рост, плодоношение, накопление сахара и крахмала. Достаточное содержание фосфора способствует нормальному нарастанию корневой системы и созреванию плодов. При недостатке фосфора наблюдается угнетенный рост, фиолетовая окраска стеблей и листьев, медленное созревание плодов.

Калий (К) – дает здоровые растения, высококачественные семена и плоды, повышает холодостойкость и устойчивость культур к некоторым заболеваниям, например, грибковым. При недостатке калия общий рост растений заторможен, они сильно поражаются болезнями, у некоторых культур появляется бронзовая окраска листьев.

Кальций (Са) – способствует раннему развитию корней, большой мощности растений и образованию семян. При недостатке кальция рост растений замедляется, они становятся карликовыми, старые листья остаются зелеными, стебли древеснеют. В таких случаях опытные овощеводы рекомендуют внести золу.

Магний (Мg) – связан с образованием хлорофилла и образованием масел и жиров.

Сера (S) – помогает росту корней, необходима для зеленой окраски и образования семян.

Бор (В) – увеличивает урожай корнеплодных культур, оказывает влияние на прорастание семян. Если растениям не хватает бора, листья искривляются, цветы осыпаются.

Медь (Cu) – влияет на ферментные системы во вновь образуемых тканях, влияет на плодоношение. Например, помидоры плохо растут, не зацветают, листья приобретают сине-зеленый оттенок и по краям загибаются вверх.

Железо (Fe) – тесно связано с образованием хлорофилла, который придает растениям их зеленую окраску.

Марганец (Мп) – способствует прорастанию семян и мощности растений. При недостатке марганца рост растения замедляется. Поэтому специалисты советуют поливать участок марганцовкой: ранней весной темно-розовым раствором, а летом несколько раз слаборозовым.

Цинк (Zп) – способствует образованию хлорофилла.

Молибден (Мо) – играет жизненно важную роль в фиксации азота микроорганизмами и в процессах, связанных с превращением азота в растениях.

Хлор (С1) – необходим для роста растений.

Как видите, все эти элементы, каждый по-своему, важны для растений. Посадка овощных культур при низком снабжении удобрениями может привести к неурожаю и гибели. Когда почва удобряется как следует, она остается плодородной и урожаи не будут снижаться из-за недостатка минерального питания.

Основная часть удобрений вносится во время подготовки почвы перед посевом или высадкой рассады. Для таких культур, как лук, картофель, большее количество корнеплодов, можно ограничиться одноразовым внесением удобрения. Многие культуры нуждаются в удобрениях и на более поздних этапах, особенно если необходимо поддерживать интенсивный рост на протяжении длительного времени. Например, под раннюю капусту при посадке следует внести полное минеральное удобрение (нитрофоску), а в период дальнейшего роста проводить подкормки азотным удобрением. У некоторых культур, высеваемых непосредственно в грунт, например, салата, избыток азотных удобрений, внесенных перед посевом, может задержать прорастание.

При подкормках удобрения, чаще всего выпускаемые в виде гранул, разбрасывают вокруг растения. Следует избегать попадания на листья. Это может вызвать ожоги молодой листвы. Это, прежде всего, относится к азотным и фосфорным удобрениям. После разбрасывания удобрений следует сразу же провести полив. Это ускорит их поступление в почву. Проведенная таким образом подкормка очень быстро скажется на темпах роста растений.

Для внекорневой подкормки, проводимой путем опрыскивания листьев, можно использовать ряд препаратов, в том числе органического происхождения. Однако результаты таких подкормок не столь впечатляющи, как при внесении основных элементов – азота, фосфора и калия. Обработка листьев особенно эффективна при недостатке в растениях магния и других микроэлементов, о чем свидетельствует появление ряда специфических симптомов (таблица 2).

Имеет смысл подробно остановиться на информации о применении золы в овощеводстве.

Древесная зола является хорошим калийным и фосфорным удобрением для кислых или нейтральных почв. Помимо калия и фосфора, которые находятся в золе в легкодоступной для растений форме, зола содержит кальций, магний, железо, серу и цинк, а также многие микроэлементы, необходимые овощам, многолетникам, а также плодовым и декоративным деревьям.

Зола не содержит хлора, поэтому ее хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель. Капусту различных видов зола предохранит от таких заболеваний, как кила и черная ножка.

Отзывчивы на ее внесение и огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по 1–2 столовые ложки золы в лунку при высадке рассады или один стакан на квадратный метр при перекопке грядки. При высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов добавляют 3 столовые ложки золы в лунку и перемешивают с почвой либо вносят при обработке грунта 3 стакана на квадратный метр.

Таблица 2. Применение основных видов удобрений

Для приготовления жидкого удобрения из золы берут 100–150 г на ведро воды. Раствор, непрерывно перемешивая, осторожно вливают в бороздки и сразу заделывают почвой. Под томаты, огурцы, капусту вносят примерно по пол-литра раствора на растение.

Используют древесную золу и для опудривания и опрыскивания растений от вредителей и болезней. Опудривают растения золой рано утром, по росе, или предварительно опрыскав их чистой водой. Раствор для обработки растений готовят следующим образом. Заливают кипятком 300 г просеянной золы и кипятят 20–30 минут. Отвар отстаивают, процеживают, разводят водой до 10 литров и добавляют 40–50 г мыла. Растения опрыскивают вечером в сухую погоду. Для отпугивания слизней и улиток рассыпьте сухую золу у стеблей и вокруг их излюбленных растений.

На тяжелых почвах вносят золу под перекопку осенью и весной, а на легких супесчаных – только весной. Норма внесения – по 100–200 г на квадратный метр. Во многих англоязычных источниках рекомендуется максимальное допустимое количество золы: 86 г (меньше граненого стакана) золы на квадратный метр грунта в год.

Зола удобряет и ощелачивает почву, создает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий. Внесение в почву золы повышает жизнестойкость растений, они быстрее приживаются при пересадке и меньше болеют.

Действие золы продолжается до 2–4 лет после внесения в почву.

В 1 столовой ложке содержится 6 г золы,

– в граненом стакане – 100 г,

– в пол-литровой банке – 250 г,

– в литровой банке – 500 г золы.

Хранить собранную золу нужно в сухом месте, так как влага приводит к потере калия и микроэлементов. Зола отличается по химическому составу в зависимости от сорта древесины.

Зола увеличивает щелочную реакцию почвы, поэтому ее не следует вносить на щелочные почвы (pH 7 и выше).

Используйте золу вместо извести для ощелачивания компоста, пересыпая ею слои органики. Зола помогает поддерживать благоприятную для микроорганизмов среду.

Не используйте золу вместе с азотными удобрениями (свежим навозом, сульфатом аммония, аммиачной селитрой, мочевиной), так как они утратят свое действие. Азотные удобрения следует вносить в почву как минимум через месяц после внесения золы.

Не используйте золу от мусора, окрашенной или обработанной древесины, угля. Такая зола может содержать потенциально опасные химикаты и тяжелые металлы.

Не следует злоупотреблять золой в качестве удобрения. Повышая щелочную реакцию почвы, зола затруднит для растений доступ к полезным веществам, содержащимся в грунте, и принесет больше вреда, чем пользы.

Всегда защищайте глаза, руки и дыхательные пути, работая с золой.

Компост и его самостоятельное изготовление на дачном участке

Готовая поставка органического материала очень важна для создания и поддержки здоровой, плодородной почвы. Компост полезен для растений и почвы. Он улучшает все типы почвы: сухая и песчаная почва лучше сохранит воду, а тяжелые глинистые почвы будут иметь более рассыпчатую структуру.

Компост привлекает необходимые для почвы живые организмы, которые играют огромную роль в улучшении текстуры почвы, разрушая органический материал и преобразуя его в питательные вещества, которые легко поглощаются растениями.

Регулярно покупать компост дорого; покупка означает дополнительные транспортные и топливные расходы, поэтому создание вашей собственной компостной ямы имеет экономический и экологический смысл: у вас будет свой компост, который можно использовать в любое время. Кроме того, вы получите место на участке, куда можно с пользой и перспективой «вкладывать» пищевые отходы, вырванные сорняки, солому, опилки и другие хорошо перегнивающие продукты.

citeСовет. Чтобы в компостной яме не размножалась медведка, не добавляйте в нее навоз.

Итак, компост – это разложившиеся органические волокнистые материалы. Компост является прекраснейшим и эффективнейшим органическим удобрением, в составе которого содержатся практически все необходимые растениям элементы и вещества. Именно поэтому практически все дачники занимаются производством компоста, одновременно решая проблему утилизации органических отходов.

Органические материалы разлагаются в процессе окисления, восстановления и ферментативного гидролиза. Любой процесс разложения органических веществ, в том числе и компостирование, происходит с участием микроорганизмов.

Какие факторы влияют на скорость компостобразования и на качество компоста?

– Наличие кислорода;

– наличие влаги;

– температура;

– структура исходного материала.

Производство компоста зависит от доступа кислорода. Поскольку сам процесс компостирования представляет собой многократные химические превращения, весьма полезно обеспечивать постоянный или периодический приток свежего воздуха по всему объему компостируемого материала.

Необходимо поддерживать высокую влажность в компостной куче, но при этом необходимо обеспечивать доступ воздуха для аэробных бактерий. Разные материалы обладают различной водопоглощающей способностью, и, таким образом, требуют разное количество воды, необходимое для компостообразования. Например, древесные и волокнистые материалы, такие как кора, опилки, стружка, сено или солома, удерживают до 75–85 процентов влажности. «Зеленые удобрения», такие как газонная трава и растения, способны удерживать 50–60 процентов влажности.

Минимальное содержание влаги, при котором проявляется активность микроорганизмов, составляет 12–15 процентов, оптимальное – 60–70%. Очевидно, чем ниже влажность компостной массы, тем медленнее будет происходить процесс образования компоста. Опыт показывает, что влажность может стать ограничивающим фактором при ее снижении ниже 45–50%.

Как известно, температура является сильнейшим фактором, влияющим на скорость течения химических реакций. Низкая внешняя температура в зимний период замедляет процесс разложения, а теплые летние температуры ускоряют процесс. В теплые месяцы года интенсивная микробиологическая активность внутри компостной кучи приводит к образованию компоста при чрезвычайно высоких температурах. Микробы, разлагающие органику, делятся на две основные категории: мезосферные, т.е. которые живут и растут при температуре 10–45°C, и термофильные, которые успешно растут при температуре выше 45°C. Большинство компостных куч на первоначальных этапах проходят через термофильную стадию. На этой стадии органические вещества быстро обезвоживаются, и необходимо их постоянно поддерживать во влажном состоянии и проветривать. Температура внутри компостной кучи повышается до 60–70°C, что способствует термическому обезвреживанию органического материала. При этой температуре уничтожаются семена сорняков и многие болезнетворные (фитопатогенные) микроорганизмы. Следующая стадия проходит при температуре около 40°C, при этом преобладают другие микроорганизмы и происходит более полное разложение органических материалов.

И, наконец, чем мельче измельчен исходный материал, тем быстрее происходит процесс его разложения. Поэтому тщательное предварительное измельчение отходов ускоряет процесс компостирования.

Самый простейший вариант приготовления компоста – обычная компостная яма. Подавляющее большинство дачников именно на ней и останавливаются.

Такое сооружение легко в изготовлении и может быть размещено на любом садовом участке. Выкапывается яма размером 1 x 1 м (размеры при необходимости можно увеличить) и глубиной НЕ БОЛЕЕ 20–25 см (при увеличении глубины понижается температура почвы и резко замедляются процессы размножения и жизнедеятельности бактерий и, соответственно, образования компоста).

Рекомендуется накрыть яму крышкой, которая будет предотвращать растаскивание мусора птицами, распространение неприятных запахов и пересыхание ямы. Для удобства пользования в крышке можно сделать люк (если яма больших размеров – то два люка).

Очень важно, чтобы в яме не застаивалась вода, так как это препятствует доступу кислорода. Поэтому место для компостной ямы нужно выбирать на ровной незаболоченной территории. Если в яме застаивается вода, то необходимо сделать дренаж.

Для компостирования подходят органические отходы от домашнего хозяйства и приусадебного участка, а также минеральные вещества, такие как пепел, песок, почва. Дополнительно можно использовать торф, кору, разрубленные ветки и растения, а также ил и водоросли. Компост формируется быстрее при его перемешивании. При разрыхлении внутренних слоев и плотных комков к ним увеличивается доступ кислорода, и процесс разложения ускоряется.

При поливе компоста мыльной водой в нем увеличивается содержание необходимых растениям фосфорных соединений.

В компостную яму нельзя выбрасывать неорганический мусор (полиэтиленовые пакеты, стекло, металлические отходы), так как он практически не поддается разложению.

При соблюдении всех правил компост в яме образуется за 1,5–2 года.

Для удобрения земли компост засыпается сверху слоем 5–10 см, что соответствует 5–10 м3/100 м2.

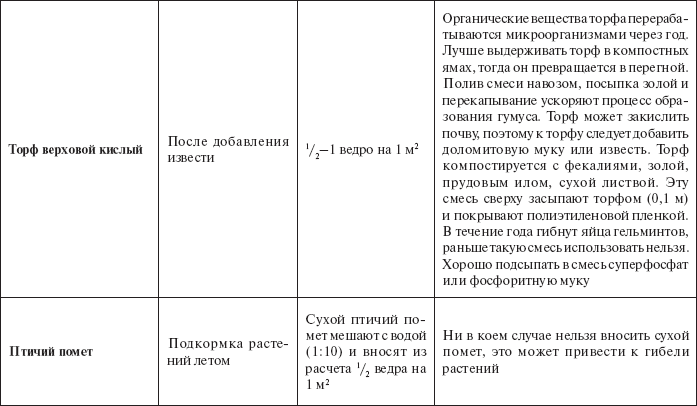

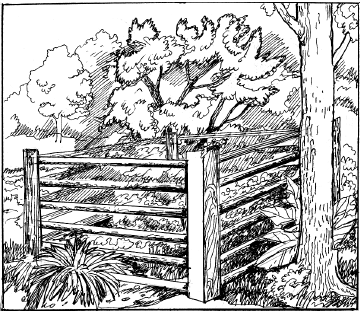

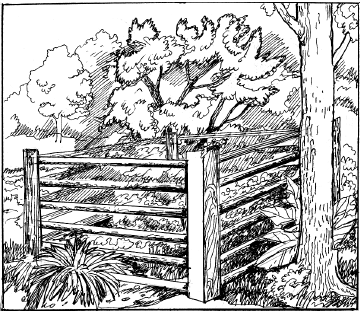

Любовь Ивановна Мовсесян – опытнейший донской агроном с сорокалетним стажем практической работы, кандидат биологических наук, предлагает конструкцию компостного закрома, боковые стенки которого сделаны из реек с уклоном внутрь. Компост при этом хорошо проветривается из-за обильного доступа кислорода и не высыпается (рис. 7).

Еще один вариант: компостный закром, состоящий из двух отделений, каждое из которых имеет объем не менее 1 м3. Одно отделение будет содержать компост, который вы в настоящее время используете, другое будет заполняться органическим материалом и отходами кухни для формирования нового компоста на следующий сезон.

Вы можете заполнять ваш компостный закром садовыми и кухонными отходами в любое время (за исключением мяса или приготовленной пищи, поскольку они привлекают червей-паразитов). Чтобы помочь процессу распада, рекомендуют добавить азот в форме удобрения. Делать это нужно послойно, чередуя азот и компост.

Готовый компост должен иметь хорошую консистенцию, быть темным по цвету и иметь приятный запах. Не помещайте компостные кучи там, где плохая циркуляция воздуха, не используйте полиэтилен, чтобы прикрыть материал, поскольку это ограничивает доступ воздуха.

Рис. 7. Компостный закром по л. И. Мовсесян

Рис. 7. Компостный закром по л. И. Мовсесян

Когда одно отделение двойной компостной ямы заполнится, начинайте его использовать и заполняйте второе отделение. Когда компостные закрома опустеют, дайте им постоять некоторое время перед добавлением нового материала. Это будет гарантировать уничтожение любых анаэробных организмов.

Компостная система – дешевый, надежный источник органического материала.

Компост привлекает необходимые для почвы живые организмы, которые играют огромную роль в улучшении текстуры почвы, разрушая органический материал и преобразуя его в питательные вещества, которые легко поглощаются растениями.

Регулярно покупать компост дорого; покупка означает дополнительные транспортные и топливные расходы, поэтому создание вашей собственной компостной ямы имеет экономический и экологический смысл: у вас будет свой компост, который можно использовать в любое время. Кроме того, вы получите место на участке, куда можно с пользой и перспективой «вкладывать» пищевые отходы, вырванные сорняки, солому, опилки и другие хорошо перегнивающие продукты.

citeСовет. Чтобы в компостной яме не размножалась медведка, не добавляйте в нее навоз.

Итак, компост – это разложившиеся органические волокнистые материалы. Компост является прекраснейшим и эффективнейшим органическим удобрением, в составе которого содержатся практически все необходимые растениям элементы и вещества. Именно поэтому практически все дачники занимаются производством компоста, одновременно решая проблему утилизации органических отходов.

Органические материалы разлагаются в процессе окисления, восстановления и ферментативного гидролиза. Любой процесс разложения органических веществ, в том числе и компостирование, происходит с участием микроорганизмов.

Какие факторы влияют на скорость компостобразования и на качество компоста?

– Наличие кислорода;

– наличие влаги;

– температура;

– структура исходного материала.

Производство компоста зависит от доступа кислорода. Поскольку сам процесс компостирования представляет собой многократные химические превращения, весьма полезно обеспечивать постоянный или периодический приток свежего воздуха по всему объему компостируемого материала.

Необходимо поддерживать высокую влажность в компостной куче, но при этом необходимо обеспечивать доступ воздуха для аэробных бактерий. Разные материалы обладают различной водопоглощающей способностью, и, таким образом, требуют разное количество воды, необходимое для компостообразования. Например, древесные и волокнистые материалы, такие как кора, опилки, стружка, сено или солома, удерживают до 75–85 процентов влажности. «Зеленые удобрения», такие как газонная трава и растения, способны удерживать 50–60 процентов влажности.

Минимальное содержание влаги, при котором проявляется активность микроорганизмов, составляет 12–15 процентов, оптимальное – 60–70%. Очевидно, чем ниже влажность компостной массы, тем медленнее будет происходить процесс образования компоста. Опыт показывает, что влажность может стать ограничивающим фактором при ее снижении ниже 45–50%.

Как известно, температура является сильнейшим фактором, влияющим на скорость течения химических реакций. Низкая внешняя температура в зимний период замедляет процесс разложения, а теплые летние температуры ускоряют процесс. В теплые месяцы года интенсивная микробиологическая активность внутри компостной кучи приводит к образованию компоста при чрезвычайно высоких температурах. Микробы, разлагающие органику, делятся на две основные категории: мезосферные, т.е. которые живут и растут при температуре 10–45°C, и термофильные, которые успешно растут при температуре выше 45°C. Большинство компостных куч на первоначальных этапах проходят через термофильную стадию. На этой стадии органические вещества быстро обезвоживаются, и необходимо их постоянно поддерживать во влажном состоянии и проветривать. Температура внутри компостной кучи повышается до 60–70°C, что способствует термическому обезвреживанию органического материала. При этой температуре уничтожаются семена сорняков и многие болезнетворные (фитопатогенные) микроорганизмы. Следующая стадия проходит при температуре около 40°C, при этом преобладают другие микроорганизмы и происходит более полное разложение органических материалов.

И, наконец, чем мельче измельчен исходный материал, тем быстрее происходит процесс его разложения. Поэтому тщательное предварительное измельчение отходов ускоряет процесс компостирования.

Самый простейший вариант приготовления компоста – обычная компостная яма. Подавляющее большинство дачников именно на ней и останавливаются.

Такое сооружение легко в изготовлении и может быть размещено на любом садовом участке. Выкапывается яма размером 1 x 1 м (размеры при необходимости можно увеличить) и глубиной НЕ БОЛЕЕ 20–25 см (при увеличении глубины понижается температура почвы и резко замедляются процессы размножения и жизнедеятельности бактерий и, соответственно, образования компоста).

Рекомендуется накрыть яму крышкой, которая будет предотвращать растаскивание мусора птицами, распространение неприятных запахов и пересыхание ямы. Для удобства пользования в крышке можно сделать люк (если яма больших размеров – то два люка).

Очень важно, чтобы в яме не застаивалась вода, так как это препятствует доступу кислорода. Поэтому место для компостной ямы нужно выбирать на ровной незаболоченной территории. Если в яме застаивается вода, то необходимо сделать дренаж.

Для компостирования подходят органические отходы от домашнего хозяйства и приусадебного участка, а также минеральные вещества, такие как пепел, песок, почва. Дополнительно можно использовать торф, кору, разрубленные ветки и растения, а также ил и водоросли. Компост формируется быстрее при его перемешивании. При разрыхлении внутренних слоев и плотных комков к ним увеличивается доступ кислорода, и процесс разложения ускоряется.

При поливе компоста мыльной водой в нем увеличивается содержание необходимых растениям фосфорных соединений.

В компостную яму нельзя выбрасывать неорганический мусор (полиэтиленовые пакеты, стекло, металлические отходы), так как он практически не поддается разложению.

При соблюдении всех правил компост в яме образуется за 1,5–2 года.

Для удобрения земли компост засыпается сверху слоем 5–10 см, что соответствует 5–10 м3/100 м2.

Любовь Ивановна Мовсесян – опытнейший донской агроном с сорокалетним стажем практической работы, кандидат биологических наук, предлагает конструкцию компостного закрома, боковые стенки которого сделаны из реек с уклоном внутрь. Компост при этом хорошо проветривается из-за обильного доступа кислорода и не высыпается (рис. 7).

Еще один вариант: компостный закром, состоящий из двух отделений, каждое из которых имеет объем не менее 1 м3. Одно отделение будет содержать компост, который вы в настоящее время используете, другое будет заполняться органическим материалом и отходами кухни для формирования нового компоста на следующий сезон.

Вы можете заполнять ваш компостный закром садовыми и кухонными отходами в любое время (за исключением мяса или приготовленной пищи, поскольку они привлекают червей-паразитов). Чтобы помочь процессу распада, рекомендуют добавить азот в форме удобрения. Делать это нужно послойно, чередуя азот и компост.

Готовый компост должен иметь хорошую консистенцию, быть темным по цвету и иметь приятный запах. Не помещайте компостные кучи там, где плохая циркуляция воздуха, не используйте полиэтилен, чтобы прикрыть материал, поскольку это ограничивает доступ воздуха.

Когда одно отделение двойной компостной ямы заполнится, начинайте его использовать и заполняйте второе отделение. Когда компостные закрома опустеют, дайте им постоять некоторое время перед добавлением нового материала. Это будет гарантировать уничтожение любых анаэробных организмов.

Компостная система – дешевый, надежный источник органического материала.

Когда следует проводить посадки в огороде?

Правильное время для посадок в огороде зависит от климата той местности, где вы живете. Если вы живете в районе с холодным климатом, то чем раньше вы высадите растения в открытый грунт, тем больше риска. Выращивание овощей в районах с холодным климатом требует мастерства и специальных знаний. Весенние работы с почвой можно проводить только после того, как почва созреет, так как ранняя или поздняя обработка одинаково ведут к потере урожая.

Специалисты с большим опытом советуют взять почву с глубины 10 см, сжать рукой в комок и свободно дать ей упасть с высоты 1 м. Если комок равномерно развалится, почва созрела. Если комок не рассыпается, сплющивается в лепешку – почва не готова для весенних работ.

Это интересно! Рассказывают, что в довоенные времена, в далекой сибирской деревне, местный агроном определял готовность земли к посадкам следующим образом. Приглашали старого дедушку-старожила. Он выходил в поле, брал горсть земли, укладывал ее себе на лысую макушку, стоял несколько минут и говорил: рано сеять – или в самый раз.

Обычно вегетационным периодом называют число дней между последним заморозком весной и первым осенним заморозком. Как правило, эти две даты отмечают начало и конец периода, когда вы можете выращивать растения до полной зрелости в открытом грунте. Если необходимо, можно увеличить вегетационный период, продлив его, используя теплицы, укрытые узкие гряды и ящики-гряды.

Планируя огород, выясните, когда можно ожидать последнего весеннего заморозка и первого осеннего заморозка. Эти даты дадут вам общее представление о том, когда в вашем районе можно сажать определенные культуры и какие виды культур имеет смысл сажать.

Специалисты с большим опытом советуют взять почву с глубины 10 см, сжать рукой в комок и свободно дать ей упасть с высоты 1 м. Если комок равномерно развалится, почва созрела. Если комок не рассыпается, сплющивается в лепешку – почва не готова для весенних работ.

Это интересно! Рассказывают, что в довоенные времена, в далекой сибирской деревне, местный агроном определял готовность земли к посадкам следующим образом. Приглашали старого дедушку-старожила. Он выходил в поле, брал горсть земли, укладывал ее себе на лысую макушку, стоял несколько минут и говорил: рано сеять – или в самый раз.

Обычно вегетационным периодом называют число дней между последним заморозком весной и первым осенним заморозком. Как правило, эти две даты отмечают начало и конец периода, когда вы можете выращивать растения до полной зрелости в открытом грунте. Если необходимо, можно увеличить вегетационный период, продлив его, используя теплицы, укрытые узкие гряды и ящики-гряды.

Планируя огород, выясните, когда можно ожидать последнего весеннего заморозка и первого осеннего заморозка. Эти даты дадут вам общее представление о том, когда в вашем районе можно сажать определенные культуры и какие виды культур имеет смысл сажать.

Посадочные работы

Можно приобрести рассаду в питомнике или вы можете выращивать ее сами, построив собственную теплицу. Выращивание рассады дает большие преимущества. Получаются более сильные и здоровые растения, которые раньше созревают и дают высокие урожаи. Выгонка рассады в теплице может удлинить вегетационный период от 4 до 8 недель.

Такие культуры, как морковь, салат листовой, репу, турнепс, редис, принято высевать непосредственно в почву.

Какие же расстояния должны быть между растениями? Растения следует размещать таким образом, чтобы каждое из них имело пространство для роста и развития и достаточное количество света.

Расстояния между растениями различны в зависимости от вида растений. Ниже перечислены виды растений и приведены оптимальные расстояния между соседними растениями в ряду:

– кочанная капуста, кочанный салат, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста – 35 см;

– картофель, помидоры, перцы – 30 см;

– фасоль, – от 7,5 до 10 см;

– горох – 3–5 см;

– лук севок – от 2,5 см до 7 см;

– дыня, арбуз, тыква, кабачки – 50 см.

При вертикальном выращивании культур (с помощью шпалер) расстояние между растениями может быть уменьшено до 15 см. Используйте разметчики почвы, чтобы равномерно разместить растения.

Можно высаживать растения в один ряд, в два ряда напротив друг друга или в шахматном порядке – в зависимости от их потребности в пространстве.

Такие культуры, как морковь, салат листовой, репу, турнепс, редис, принято высевать непосредственно в почву.

Какие же расстояния должны быть между растениями? Растения следует размещать таким образом, чтобы каждое из них имело пространство для роста и развития и достаточное количество света.

Расстояния между растениями различны в зависимости от вида растений. Ниже перечислены виды растений и приведены оптимальные расстояния между соседними растениями в ряду:

– кочанная капуста, кочанный салат, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста – 35 см;

– картофель, помидоры, перцы – 30 см;

– фасоль, – от 7,5 до 10 см;

– горох – 3–5 см;

– лук севок – от 2,5 см до 7 см;

– дыня, арбуз, тыква, кабачки – 50 см.

При вертикальном выращивании культур (с помощью шпалер) расстояние между растениями может быть уменьшено до 15 см. Используйте разметчики почвы, чтобы равномерно разместить растения.

Можно высаживать растения в один ряд, в два ряда напротив друг друга или в шахматном порядке – в зависимости от их потребности в пространстве.

Что нужно знать о семенах

Для посева на своем участке необходимо приобретать семена районированных для каждой зоны сортов овощных культур. Нужную информацию для этого можно получить в специальных изданиях (каталогах) Государственной комиссии по сортоиспытанию , рекомендациях научных учреждений и из других источников (в местных отделениях сельскохозяйственных обществ, в научных учреждениях, техникумах и лицеях этого профиля).

Нельзя покупать семена и другой посадочный материал у случайных людей. Для посева используют семена предшествующего года большинства культур, кроме огурцов, столовой свеклы и некоторых других, в этом случае лучше сеять 2–3-летние семена.

Выращивая семена некоторых самоопыляющихся культур (томаты, баклажаны, перец), необходимо помнить, что для сбора семян следует выбирать лучшие (как правило, первые) плоды от самых красивых растений. Таким образом, например, создано огромное количество сортов томатов, так называемые «сорта народной селекции».

Труднее получать семена перекрестноопыляющихся культур, таких как огурец, тыква, морковь, столовая свекла, все виды капусты, редис, редька. Для получения чистосортных семян таких культур необходимо убедиться, что на расстоянии 100–500 метров нет растений других сортов. Иногда даже сорняки, например сурепка, могут повлиять на семена капусты и редиса. Можно избежать этого, если изготовить марлевые камеры, надеваемые на растение. Прием этот трудоемкий, но используется для размножения малораспространенных овощных культур.

Не пытайтесь выращивать семена, если вы приобрели и посеяли гибриды первого поколения, а не сорта. Особенно много реализуется в последние годы гибридов таких культур, как огурцы, сахарная кукуруза, томаты и др.

Нельзя покупать семена и другой посадочный материал у случайных людей. Для посева используют семена предшествующего года большинства культур, кроме огурцов, столовой свеклы и некоторых других, в этом случае лучше сеять 2–3-летние семена.

Выращивая семена некоторых самоопыляющихся культур (томаты, баклажаны, перец), необходимо помнить, что для сбора семян следует выбирать лучшие (как правило, первые) плоды от самых красивых растений. Таким образом, например, создано огромное количество сортов томатов, так называемые «сорта народной селекции».

Труднее получать семена перекрестноопыляющихся культур, таких как огурец, тыква, морковь, столовая свекла, все виды капусты, редис, редька. Для получения чистосортных семян таких культур необходимо убедиться, что на расстоянии 100–500 метров нет растений других сортов. Иногда даже сорняки, например сурепка, могут повлиять на семена капусты и редиса. Можно избежать этого, если изготовить марлевые камеры, надеваемые на растение. Прием этот трудоемкий, но используется для размножения малораспространенных овощных культур.

Не пытайтесь выращивать семена, если вы приобрели и посеяли гибриды первого поколения, а не сорта. Особенно много реализуется в последние годы гибридов таких культур, как огурцы, сахарная кукуруза, томаты и др.

Технология подготовки семян к посеву

1. Калибровка. Лучше всего использовать для посева наиболее тяжелые (полновесные) семена. По удельному весу их можно сортировать в 3–5% растворе поваренной соли или аммиачной селитры (30–50 г на 1 л воды). Чем выше концентрация раствора, тем более жестко отбираются семена, т.е. меньшая часть, но наиболее тяжелых семян падает на дно сосуда. После сильного размешивания семян в растворе сосуд оставляют в покое на 3–5 мин, затем семена, всплывшие на поверхность, удаляются, а осевшие на дно промывают чистой водой и просушивают.

2. Обеззараживание семян. На семенах находится, как правило, огромное количество возбудителей, в т.ч. и новых для этой зоны болезней (если семена привезены из других регионов или стран). Чтобы не устроить из своего участка очаг самых злостных болезней, семена перед посевом обязательно обеззараживают. Это можно сделать несколькими способами:

– прогревание в горячей воде (50...60°С): семена капусты – 20 минут, семена огурца – 2 часа;

– прогревание сухое. Лук-севок, пораженный ложной мучнистой росой, обеззараживают на печке (40...45°С) в течение 8–10 часов;

– прогревание семян (обычно тыквенных) в сушильных шкафах (при 60°С) или термостатах, на радиаторах и т.п. В небольших мешочках семена можно повесить возле батареи центрального отопления (20...25°С) за 1,5–2 месяца до посева;

– обеззараживание в 1% растворе марганцевокислого калия (вымачивают в течение 10–20 минут, затем промывают и сушат). Обработка пригодна для подавляющего большинства овощных культур и чаще всего используется на практике;

– клубни картофеля обрабатывают в 0,01 % растворе борной кислоты (1 чайную ложку на 10 л воды + 4 столовые ложки жидкого мыла). К этому раствору (при необходимости) добавляют микроэлементы (например, медный купорос 0,5 г на 10 литров);

– можно опудрить клубни картофеля древесной золой.

3. Дражирование – семена обогащают питательными элементами, включая их в специальную оболочку (капсулу). Предварительно откалиброванные и отсортированные семена смачивают раствором коровяка (1:10), процеженным через мелкое сито, или 1,5% пектиновым клеем или 0,02% раствором полимера №КМЦ. После замачивания семена помещают в 3-литровую стеклянную банку, куда засыпают органоминеральную смесь, и медленно вращают банку вдоль большой оси. Время от времени семена увлажняют рабочим раствором из пульверизатора и добавляют сухую органоминеральную питательную смесь до достижения оптимальных размеров драже (морковь, томат и др. – d=3–5 мм; лук, столовая свекла, огурцы – d=5–10 мм; фасоль, горох, кукуруза – d=10–30 мм). Такие семена хранятся не менее 6 месяцев, они более равномерно высеваются, дружнее всходят и лучше растут, особенно в первый период вегетации.

2. Обеззараживание семян. На семенах находится, как правило, огромное количество возбудителей, в т.ч. и новых для этой зоны болезней (если семена привезены из других регионов или стран). Чтобы не устроить из своего участка очаг самых злостных болезней, семена перед посевом обязательно обеззараживают. Это можно сделать несколькими способами:

– прогревание в горячей воде (50...60°С): семена капусты – 20 минут, семена огурца – 2 часа;

– прогревание сухое. Лук-севок, пораженный ложной мучнистой росой, обеззараживают на печке (40...45°С) в течение 8–10 часов;

– прогревание семян (обычно тыквенных) в сушильных шкафах (при 60°С) или термостатах, на радиаторах и т.п. В небольших мешочках семена можно повесить возле батареи центрального отопления (20...25°С) за 1,5–2 месяца до посева;

– обеззараживание в 1% растворе марганцевокислого калия (вымачивают в течение 10–20 минут, затем промывают и сушат). Обработка пригодна для подавляющего большинства овощных культур и чаще всего используется на практике;

– клубни картофеля обрабатывают в 0,01 % растворе борной кислоты (1 чайную ложку на 10 л воды + 4 столовые ложки жидкого мыла). К этому раствору (при необходимости) добавляют микроэлементы (например, медный купорос 0,5 г на 10 литров);

– можно опудрить клубни картофеля древесной золой.

3. Дражирование – семена обогащают питательными элементами, включая их в специальную оболочку (капсулу). Предварительно откалиброванные и отсортированные семена смачивают раствором коровяка (1:10), процеженным через мелкое сито, или 1,5% пектиновым клеем или 0,02% раствором полимера №КМЦ. После замачивания семена помещают в 3-литровую стеклянную банку, куда засыпают органоминеральную смесь, и медленно вращают банку вдоль большой оси. Время от времени семена увлажняют рабочим раствором из пульверизатора и добавляют сухую органоминеральную питательную смесь до достижения оптимальных размеров драже (морковь, томат и др. – d=3–5 мм; лук, столовая свекла, огурцы – d=5–10 мм; фасоль, горох, кукуруза – d=10–30 мм). Такие семена хранятся не менее 6 месяцев, они более равномерно высеваются, дружнее всходят и лучше растут, особенно в первый период вегетации.