Страница:

Тёркин дальше тянет провод.

Взвод – за валом огневым,

Тёркин с ходу – вслед за взводом,

Топит провод, точно в воду,

Жив-здоров и невредим.

Вдруг из кустиков корявых,

Взрытых, вспаханных кругом, —

Чох! – снаряд за вспышкой ржавой.

Тёркин тотчас в снег – ничком.

Вдался вглубь, лежит – не дышит,

Сам не знает: жив, убит?

Всей спиной, всей кожей слышит,

Как снаряд в снегу шипит…

Хвост овечий – сердце бьётся.

Расстаётся с телом дух.

«Что ж он, чёрт, лежит – не рвётся,

Ждать мне больше недосуг».

Приподнялся – глянул косо.

Он почти у самых ног —

Гладкий, круглый, тупоносый,

И над ним – сырой дымок.

Сколько б душ рванул на выброс

Вот такой дурак слепой

Неизвестного калибра —

С поросёнка на убой.

Оглянулся воровато,

Подивился – смех и грех:

Все кругом лежат ребята,

Закопавшись носом в снег.

Тёркин встал, такой ли ухарь,

Отряхнулся, принял вид:

– Хватит, хлопцы, землю нюхать,

Не годится, – говорит.

Сам стоит с воронкой рядом

И у хлопцев на виду,

Обратясь к тому снаряду,

Справил малую нужду…

Видит Тёркин погребушку —

Не оттуда ль пушка бьёт?

Передал бойцам катушку:

– Вы – вперёд. А я – в обход.

С ходу двинул в дверь гранатой.

Спрыгнул вниз, пропал в дыму.

– Офицеры и солдаты,

Выходи по одному!..

Тишина. Полоска света.

Что там дальше – поглядим.

Никого, похоже, нету.

Никого. И я один.

Гул разрывов, словно в бочке,

Отдаётся в глубине.

Дело дрянь: другие точки

Бьют по занятой. По мне.

Бьют неплохо, спору нету,

Добрым словом помяни

Хоть за то, что погреб этот

Прочно сделали они.

Прочно сделали, надёжно —

Тут не то что воевать,

Тут, ребята, чай пить можно,

Стенгазету выпускать.

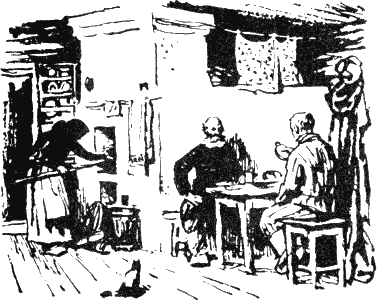

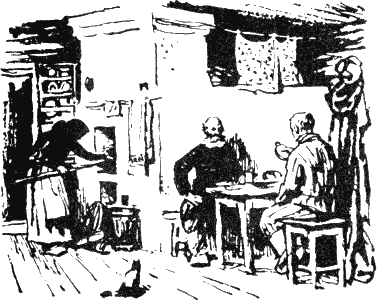

Осмотрелся, точно в хате:

Печка тёплая в углу,

Вдоль стены идут полати,

Банки, склянки на полу.

Непривычный, непохожий

Дух обжитого жилья:

Табаку, одёжи, кожи

И солдатского белья.

Снова сунутся? Ну что же,

В обороне нынче – я…

На прицеле вход и выход,

Две гранаты под рукой.

Смолк огонь. И стало тихо.

И идут – один, другой…

Тёркин, стой. Дыши ровнее.

Тёркин, ближе подпусти.

Тёркин, целься. Бей вернее,

Тёркин. Сердце, не части.

Рассказать бы вам, ребята,

Хоть не верь глазам своим,

Как немецкого солдата

В двух шагах видал живым.

Подходил он в чем-то белом,

Наклонившись от огня,

И как будто дело делал:

Шёл ко мне – убить меня.

В этот ровик, точно с печки,

Стал спускаться на заду…

Тёркин, друг, не дай осечки.

Пропадёшь, – имей в виду.

За секунду до разрыва,

Знать, хотел подать пример:

Прямо в ровик спрыгнул живо

В полушубке офицер.

И поднялся незадетый,

Цельный. Ждём за косяком.

Офицер – из пистолета,

Тёркин – в мягкое – штыком.

Сам присел, присел тихонько.

Повело его легонько.

Тронул правое плечо.

Ранен. Мокро. Горячо.

И рукой коснулся пола;

Кровь, – чужая иль своя?

Тут как даст вблизи тяжёлый,

Аж подвинулась земля!

Вслед за ним другой ударил,

И темнее стало вдруг.

«Это – наши, – понял парень, —

Наши бьют, – теперь каюк».

Оглушённый тяжким гулом,

Тёркин никнет головой.

Тула, Тула, что ж ты, Тула,

Тут же свой боец живой.

Он сидит за стенкой дзота,

Кровь течёт, рукав набряк.

Тула, Тула, неохота

Помирать ему вот так.

На полу в холодной яме

Неохота нипочём

Гибнуть с мокрыми ногами,

Со своим больным плечом.

Жалко жизни той, приманки,

Малость хочется пожить,

Хоть погреться на лежанке,

Хоть портянки просушить…

Тёркин сник. Тоска согнула.

Тула, Тула… Что ж ты, Тула?

Тула, Тула. Это ж я…

Тула… Родина моя!..

Взвод – за валом огневым,

Тёркин с ходу – вслед за взводом,

Топит провод, точно в воду,

Жив-здоров и невредим.

Вдруг из кустиков корявых,

Взрытых, вспаханных кругом, —

Чох! – снаряд за вспышкой ржавой.

Тёркин тотчас в снег – ничком.

Вдался вглубь, лежит – не дышит,

Сам не знает: жив, убит?

Всей спиной, всей кожей слышит,

Как снаряд в снегу шипит…

Хвост овечий – сердце бьётся.

Расстаётся с телом дух.

«Что ж он, чёрт, лежит – не рвётся,

Ждать мне больше недосуг».

Приподнялся – глянул косо.

Он почти у самых ног —

Гладкий, круглый, тупоносый,

И над ним – сырой дымок.

Сколько б душ рванул на выброс

Вот такой дурак слепой

Неизвестного калибра —

С поросёнка на убой.

Оглянулся воровато,

Подивился – смех и грех:

Все кругом лежат ребята,

Закопавшись носом в снег.

Тёркин встал, такой ли ухарь,

Отряхнулся, принял вид:

– Хватит, хлопцы, землю нюхать,

Не годится, – говорит.

Сам стоит с воронкой рядом

И у хлопцев на виду,

Обратясь к тому снаряду,

Справил малую нужду…

Видит Тёркин погребушку —

Не оттуда ль пушка бьёт?

Передал бойцам катушку:

– Вы – вперёд. А я – в обход.

С ходу двинул в дверь гранатой.

Спрыгнул вниз, пропал в дыму.

– Офицеры и солдаты,

Выходи по одному!..

Тишина. Полоска света.

Что там дальше – поглядим.

Никого, похоже, нету.

Никого. И я один.

Гул разрывов, словно в бочке,

Отдаётся в глубине.

Дело дрянь: другие точки

Бьют по занятой. По мне.

Бьют неплохо, спору нету,

Добрым словом помяни

Хоть за то, что погреб этот

Прочно сделали они.

Прочно сделали, надёжно —

Тут не то что воевать,

Тут, ребята, чай пить можно,

Стенгазету выпускать.

Осмотрелся, точно в хате:

Печка тёплая в углу,

Вдоль стены идут полати,

Банки, склянки на полу.

Непривычный, непохожий

Дух обжитого жилья:

Табаку, одёжи, кожи

И солдатского белья.

Снова сунутся? Ну что же,

В обороне нынче – я…

На прицеле вход и выход,

Две гранаты под рукой.

Смолк огонь. И стало тихо.

И идут – один, другой…

Тёркин, стой. Дыши ровнее.

Тёркин, ближе подпусти.

Тёркин, целься. Бей вернее,

Тёркин. Сердце, не части.

Рассказать бы вам, ребята,

Хоть не верь глазам своим,

Как немецкого солдата

В двух шагах видал живым.

Подходил он в чем-то белом,

Наклонившись от огня,

И как будто дело делал:

Шёл ко мне – убить меня.

В этот ровик, точно с печки,

Стал спускаться на заду…

Тёркин, друг, не дай осечки.

Пропадёшь, – имей в виду.

За секунду до разрыва,

Знать, хотел подать пример:

Прямо в ровик спрыгнул живо

В полушубке офицер.

И поднялся незадетый,

Цельный. Ждём за косяком.

Офицер – из пистолета,

Тёркин – в мягкое – штыком.

Сам присел, присел тихонько.

Повело его легонько.

Тронул правое плечо.

Ранен. Мокро. Горячо.

И рукой коснулся пола;

Кровь, – чужая иль своя?

Тут как даст вблизи тяжёлый,

Аж подвинулась земля!

Вслед за ним другой ударил,

И темнее стало вдруг.

«Это – наши, – понял парень, —

Наши бьют, – теперь каюк».

Оглушённый тяжким гулом,

Тёркин никнет головой.

Тула, Тула, что ж ты, Тула,

Тут же свой боец живой.

Он сидит за стенкой дзота,

Кровь течёт, рукав набряк.

Тула, Тула, неохота

Помирать ему вот так.

На полу в холодной яме

Неохота нипочём

Гибнуть с мокрыми ногами,

Со своим больным плечом.

Жалко жизни той, приманки,

Малость хочется пожить,

Хоть погреться на лежанке,

Хоть портянки просушить…

Тёркин сник. Тоска согнула.

Тула, Тула… Что ж ты, Тула?

Тула, Тула. Это ж я…

Тула… Родина моя!..

* * *

А тем часом издалёка,

Глухо, как из-под земли,

Ровный, дружный, тяжкий рокот

Надвигался, рос. С востока

Танки шли.

Низкогрудый, плоскодонный,

Отягчённый сам собой,

С пушкой, в душу наведённой,

Стращен танк, идущий в бой.

А за грохотом и громом,

За бронёй стальной сидят,

По местам сидят, как дома,

Трое-четверо знакомых

Наших стриженых ребят.

И пускай в бою впервые,

Но ребята – свет пройди,

Ловят в щели смотровые

Кромку поля впереди.

Видят – вздыбился разбитый,

Развороченный накат.

Крепко бито. Цель накрыта.

Ну, а вдруг как там сидят!

Может быть, притих до срока

У орудия расчёт?

Развернись машина боком —

Бронебойным припечёт.

Или немец с автоматом,

Лезть наружу не дурак,

Там следит за нашим братом,

Выжидает. Как не так.

Двое вслед за командиром

Вниз – с гранатой – вдоль стены.

Тишина. – Углы темны…

– Хлопцы, занята квартира, —

Слышат вдруг из глубины.

Не обман, не вражьи шутки,

Голос вправдашный, родной:

– Пособите. Вот уж сутки

Точка данная за мной…

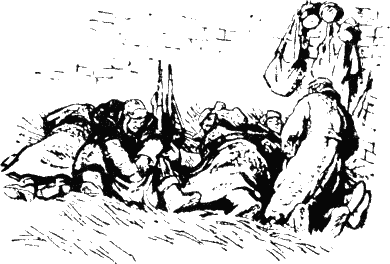

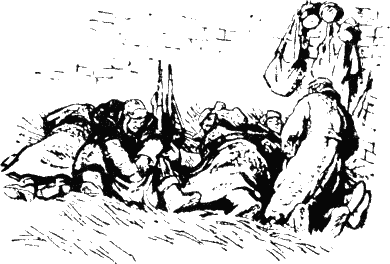

В темноте, в углу каморки,

На полу боец в крови.

Кто такой? Но смолкнул Тёркин,

Как там хочешь, так зови.

Он лежит с лицом землистым,

Не моргнёт, хоть глаз коли.

В самый срок его танкисты

Подобрали, повезли.

Шла машина в снежной дымке,

Ехал Тёркин без дорог.

И держал его в обнимку

Хлопец – башенный стрелок.

Укрывал своей одёжей,

Грел дыханьем. Не беда,

Что в глаза его, быть может,

Не увидит никогда…

Свет пройди, – нигде не сыщешь,

Не случалось видеть мне

Дружбы той святей и чище,

Что бывает на войне.

О награде

– Нет, ребята, я не гордый.

Не загадывая вдаль,

Так скажу: зачем мне орден?

Я согласен на медаль.

На медаль. И то не к спеху.

Вот закончили б войну,

Вот бы в отпуск я приехал

На родную сторону.

Буду ль жив ещё? – Едва ли.

Тут воюй, а не гадай.

Но скажу насчёт медали:

Мне её тогда подай.

Обеспечь, раз я достоин.

И понять вы все должны:

Дело самое простое —

Человек пришёл с войны.

Вот пришёл я с полустанка

В свой родимый сельсовет.

Я пришёл, а тут гулянка.

Нет гулянки? Ладно, нет.

Я в другой колхоз и в третий —

Вся округа на виду.

Где-нибудь я в сельсовете

На гулянку попаду.

И, явившись на вечёрку,

Хоть не гордый человек,

Я б не стал курить махорку,

А достал бы я «Казбек».

И сидел бы я, ребята,

Там как раз, друзья мои,

Где мальцом под лавку прятал

Ноги босые свои.

И дымил бы папиросой,

Угощал бы всех вокруг.

И на всякие вопросы

Отвечал бы я не вдруг.

– Как, мол, что? – Бывало всяко.

– Трудно всё же? – Как когда.

– Много раз ходил в атаку?

– Да, случалось иногда.

И девчонки на вечёрке

Позабыли б всех ребят,

Только слушали б девчонки,

Как ремни на мне скрипят.

И шутил бы я со всеми,

И была б меж них одна…

И медаль на это время

Мне, друзья, вот так нужна!

Ждёт девчонка, хоть не мучай,

Слова, взгляда твоего…

– Но, позволь, на этот случай

Орден тоже ничего?

Вот сидишь ты на вечёрке,

И девчонка – самый цвет.

– Нет, – сказал Василий Тёркин

И вздохнул. И снова: – Нет.

Нет, ребята. Что там орден.

Не загадывая вдаль,

Я ж сказал, что я не гордый,

Я согласен на медаль.

* * *

Тёркин, Тёркин, добрый малый,

Что тут смех, а что печаль.

Загадал ты, друг, немало,

Загадал далёко вдаль.

Были листья, стали почки,

Почки стали вновь листвой.

А не носит писем почта

В край родной смоленский твой.

Где девчонки, где вечёрки?

Где родимый сельсовет?

Знаешь сам, Василий Тёркин,

Что туда дороги нет.

Нет дороги, нету права

Побывать в родном селе.

Страшный бой идёт, кровавый,

Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле.

Гармонь

По дороге прифронто?вой,

Запоясан, как в строю,

Шёл боец в шинели новой,

Догонял свой полк стрелковый,

Роту первую свою.

Шёл легко и даже браво

По причине по такой,

Что махал своею правой,

Как и левою рукой.

Отлежался. Да к тому же

Щёлкал по лесу мороз,

Защемлял в пути всё туже,

Подгонял, под мышки нёс.

Вдруг – сигнал за поворотом,

Дверцу выбросил шофёр,

Тормозит:

– Садись, пехота,

Щёки снегом бы натёр.

Далёко ль?

– На фронт обратно.

Руку вылечил.

– Понятно.

Не герой?

– Покамест нет.

– Доставай тогда кисет.

Курят, едут. Гроб – дорога.

Меж сугробами – туннель.

Чуть ли что, свернёшь немного,

Как свернул – снимай шинель.

– Хорошо – как есть лопата.

– Хорошо, а то беда.

– Хорошо – свои ребята.

– Хорошо, да как когда.

Грузовик гремит трёхтонный,

Вдруг колонна впереди.

Будь ты пеший или конный,

А с машиной – стой и жди.

С толком пользуйся стоянкой.

Разговор – не разговор.

Наклонился над баранкой, —

Смолк шофёр,

Заснул шофёр.

Сколько суток полусонных,

Сколько вёрст в пурге слепой

На дорогах занесённых

Он оставил за гобой…

От глухой лесной опушки

До невидимой реки —

Встали танки, кухни, пушки,

Тягачи, грузовики,

Легковые – криво, косо,

В ряд, не вряд, вперёд-назад,

Гусеницы и колёса

На снегу ещё визжат.

На просторе ветер резок,

Зол мороз вблизи железа,

Дует в душу, входит в грудь —

Не дотронься как-нибудь.

– Вот беда: во всей колонне

Завалящей нет гармони,

А мороз – ни стать, ни сесть…

Снял перчатки, трёт ладони,

Слышит вдруг:

– Гармонь-то есть.

Уминая снег зернистый,

Впеременку – пляс не пляс —

Возле танка два танкиста

Греют ноги про запас.

– У кого гармонь, ребята?

– Да она-то здесь, браток… —

Оглянулся виновато

На водителя стрелок.

– Так сыграть бы на дорожку?

– Да сыграть – оно не вред.

– В чём же дело? Чья гармошка?

– Чья была, того, брат, нет…

И сказал уже водитель

Вместо друга своего:

– Командир наш был любитель…

Схоронили мы его.

– Так… – С неловкою улыбкой

Поглядел боец вокруг,

Словно он кого ошибкой,

Нехотя обидел вдруг.

Поясняет осторожно,

Чтоб на том покончить речь:

– Я считал, сыграть-то можно,

Думал, что ж её беречь.

А стрелок:

– Вот в этой башне

Он сидел в бою вчерашнем…

Трое – были мы друзья.

– Да нельзя так уж нельзя.

Я ведь сам понять умею,

Я вторую, брат, войну…

И ранение имею,

И контузию одну.

И опять же – посудите —

Может, завтра – с места в бой…

– Знаешь что, – сказал водитель, —

Ну, сыграй ты, шут с тобой.

Только взял боец трёхрядку,

Сразу видно – гармонист.

Для началу, для порядку

Кинул пальцы сверху вниз.

Позабытый деревенский

Вдруг завёл, глаза закрыв,

Стороны родной смоленской

Грустный памятный мотив,

И от той гармошки старой,

Что осталась сиротой,

Как-то вдруг теплее стало

На дороге фронтовой.

От машин заиндевелых

Шёл народ, как на огонь.

И кому какое дело,

Кто играет, чья гармонь.

Только двое тех танкистов,

Тот водитель и стрелок,

Все глядят на гармониста —

Словно что-то невдомёк.

Что-то чудится ребятам,

В снежной крутится пыли.

Будто виделись когда-то,

Словно где-то подвезли…

И, сменивши пальцы быстро,

Он, как будто на заказ,

Здесь повёл о трёх танкистах,

Трёх товарищах рассказ.

Не про них ли слово в слово,

Не о том ли песня вся.

И потупились сурово

В шлемах кожаных друзья.

А боец зовёт куда-то,

Далеко, легко ведёт.

– Ах, какой вы все, ребята,

Молодой ещё народ.

Я не то ещё сказал бы, —

Про себя поберегу.

Я не так ещё сыграл бы, —

Жаль, что лучше не могу.

Я забылся на минутку,

Заигрался на ходу,

И давайте я на шутку

Это всё переведу.

Обогреться, потолкаться

К гармонисту все идут.

Обступают.

– Стойте, братцы,

Дайте на руки подуть.

– Отморозил парень пальцы, —

Надо помощь скорую.

– Знаешь, брось ты эти вальсы,

Дай-ка ту, которую…

И опять долой перчатку,

Оглянулся молодцом

И как будто ту трёхрядку

Повернул другим концом.

И забыто – не забыто,

Да не время вспоминать,

Где и кто лежит убитый

И кому ещё лежать.

И кому траву живому

На земле топтать потом,

До жены прийти, до дому, —

Где жена и где тот дом?

Плясуны на пару пара

С места кинулися вдруг.

Задышал морозным паром,

Разогрелся тесный круг.

– Веселей кружитесь, дамы!

На носки не наступать!

И бежит шофёр тот самый,

Опасаясь опоздать.

Чей кормилец, чей поилец,

Где пришёлся ко двору?

Крикнул так, что расступились:

– Дайте мне, а то помру!..

И пошёл, пошёл работать,

Наступая и грозя,

Да как выдумает что-то,

Что и высказать нельзя.

Словно в праздник на вечёрке

Половицы гнёт в избе,

Прибаутки, поговорки

Сыплет под ноги себе.

Подаёт за штукой штуку:

– Эх, жаль, что нету стуку,

Эх, друг,

Кабы стук,

Кабы вдруг —

Мощёный круг!

Кабы валенки отбросить,

Подковаться на каблук,

Припечатать так, чтоб сразу

Каблуку тому – каюк!

А гармонь зовёт куда-то,

Далёко, легко ведёт…

Нет, какой вы все, ребята,

Удивительный народ.

Хоть бы что ребятам этим,

С места – в воду и в огонь.

Всё, что может быть на свете,

Хоть бы что – гудит гармонь.

Выговаривает чисто,

До души доносит звук.

И сказали два танкиста

Гармонисту:

– Знаешь, друг…

Не знакомы ль мы с тобою?

Не тебя ли это, брат,

Что-то помнится, из боя

Доставляли мы в санбат?

Вся в крови была одёжа,

И просил ты пить да пить…

Приглушил гармонь:

– Ну что же,

Очень даже может быть.

– Нам теперь стоять в ремонте.

У тебя маршрут иной.

– Это точно…

– А гармонь-то,

Знаешь что, – бери с собой.

Забирай, играй в охоту,

В этом деле ты мастак,

Весели свою пехоту.

– Что вы, хлопцы, как же так?..

– Ничего, – сказал водитель, —

Так и будет. Ничего.

Командир наш был любитель,

Это – память про него…

И с опушки отдалённой

Из-за тысячи колёс

Из конца в конец колонны:

«По машинам!» – донеслось.

И опять увалы, взгорки,

Снег да ёлки с двух сторон…

Едет дальше Вася Тёркин, —

Это был, конечно, он.

Два солдата

В поле вьюга-завируха,

В трёх верстах гудит война.

На печи в избе старуха,

Дед-хозяин у окна.

Рвутся мины. Звук знакомый

Отзывается в спине.

Это значит – Тёркин дома,

Тёркин снова на войне.

А старик как будто ухом

По привычке не ведёт.

– Перелёт! Лежи, старуха. —

Или скажет:

– Недолёт…

На печи, забившись в угол,

Та следит исподтишка

С уважительным испугом

За повадкой старика,

С кем жила – не уважала,

С кем бранилась на печи,

От кого вдали держала

По хозяйству все ключи.

А старик, одевшись в шубу

И в очках подсев к столу,

Как от клюквы, кривит губы —

Точит старую пилу.

– Вот не режет, точишь, точишь,

Не берёт, ну что ты хочешь!.. —

Тёркин встал:

– А может, дед,

У неё развода нет?

Сам пилу берёт:

– А ну-ка… —

И в руках его пила,

Точно поднятая щука,

Острой спинкой повела.

Повела, повисла кротко.

Тёркин щурится:

– Ну, вот.

Поищи-ка, дед, разводку,

Мы ей сделаем развод.

Посмотреть – и то отрадно:

Завалящая пила

Так-то ладно, так-то складно

У него в руках прошла.

Обернулась – и готово.

– На-ко, дед, бери, смотри.

Будет резать лучше новой,

Зря инстру?мент не кори.

И хозяин виновато

У бойца берёт пилу.

– Вот что значит мы, солдаты, —

Ставит бережно в углу.

А старуха:

– Слаб глазами.

Стар годами мой солдат.

Поглядел бы, что с часами,

С той войны ещё стоят…

Снял часы, глядит: машина,

Точно мельница, в пыли.

Паутинами пружины

Пауки обволокли.

Их повесил в хате новой

Дед-солдат давным-давно:

На стене простой сосновой

Так и светится пятно.

Осмотрев часы детально, —

Всё ж часы, а не пила, —

Мастер тихо и печально

Посвистел:

– Плохи дела…

Но куда-то шильцем сунул,

Что-то высмотрел в пыли,

Внутрь куда-то дунул, плюнул, —

Что ты думаешь, – пошли!

Крутит стрелку, ставит пятый,

Час – другой, вперёд – назад.

– Вот что значит мы, солдаты.

Прослезился дед-солдат.

Дед растроган, а старуха,

Отслонив ладонью ухо,

С печки слушает:

– Идут!

– Ну и парень, ну и шут…

Удивляется. А парень

Услужить ещё не прочь.

– Может, сало надо жарить?

Так опять могу помочь.

Тут старуха застонала:

– Сало, сало! Где там сало…

Тёркин:

– Бабка, сало здесь.

Не был немец – значит, есть!

И добавил, выжидая,

Глядя под ноги себе:

– Хочешь, бабка, угадаю,

Где лежит оно в избе?

Бабка охнула тревожно,

Завозилась на печи.

– Бог с тобою, разве можно…

Помолчи уж, помолчи.

А хозяин плутовато

Гостя под локоть тишком:

– Вот что значит мы, солдаты,

А ведь сало под замком.

Ключ старуха долго шарит,

Лезет с печки, сало жарит

И, страдая до конца,

Разбивает два яйца.

Эх, яичница! Закуски

Нет полезней и прочней.

Полагается по-русски

Выпить чарку перед ней.

– Ну, хозяин, понемножку,

По одной, как на войне.

Это доктор на дорожку

Для здоровья выдал мне.

Отвинтил у фляги крышку:

– Пей, отец, не будет лишку.

Поперхнулся дед-солдат.

Подтянулся:

– Виноват!..

Крошку хлебушка понюхал.

Пожевал – и сразу сыт.

А боец, тряхнув над ухом

Тою флягой, говорит:

– Рассуждая так ли, сяк ли,

Всё равно такою каплей

Не согреть бойца в бою.

Будьте живы!

– Пейте.

– Пью…

И сидят они по-братски

За столом, плечо в плечо.

Разговор ведут солдатский,

Дружно спорят, горячо.

Дед кипит:

– Позволь, товарищ.

Что ты валенки мне хвалишь?

Разреши-ка доложить.

Хороши? А где сушить?

Не просушишь их в землянке,

Нет, ты дай-ка мне сапог,

Да суконные портянки

Дай ты мне – тогда я бог!

Снова где-то на задворках

Мёрзлый грунт боднул снаряд.

Как ни в чём – Василий Тёркин,

Как ни в чём – старик солдат.

– Эти штуки в жизни нашей, —

Дед расхвастался, – пустяк!

Нам осколки даже в каше

Попадались. Точно так.

Попадёт, откинешь ложкой,

А в тебя – так и мертвец.

– Но не знали вы бомбёжки,

Я скажу тебе, отец.

– Это верно, тут наука,

Тут напротив не попрёшь.

А скажи, простая штука

Есть у вас?

– Какая?

– Вошь.

И, макая в сало коркой,

Продолжая ровно есть,

Улыбнулся вроде Тёркин

И сказал

– Частично есть…

– Значит, есть? Тогда ты – воин,

Рассуждать со мной достоин.

Ты – солдат, хотя и млад,

А солдат солдату – брат.

И скажи мне откровенно,

Да не в шутку, а всерьёз.

С точки зрения военной

Отвечай на мой вопрос.

Отвечай: побьём мы немца

Или, может, не побьём?

– Погоди, отец, наемся,

Закушу, скажу потом.

Ел он много, но не жадно,

Отдавал закуске честь,

Так-то ладно, так-то складно,

Поглядишь – захочешь есть.

Всю зачистил сковородку,

Встал, как будто вдруг подрос,

И платочек к подбородку,

Ровно сложенный, поднёс.

Отряхнул опрятно руки

И, как долг велит в дому,

Поклонился и старухе

И солдату самому.

Молча в путь запоясался,

Осмотрелся – все ли тут?

Честь по чести распрощался,

На часы взглянул: идут!

Всё припомнил, всё проверил,

Подогнал и под конец

Он вздохнул у самой двери

И сказал:

– Побьём, отец…

В поле вьюга-завируха,

В трёх верстах гремит война.

На печи в избе – старуха.

Дед-хозяин у окна.

В глубине родной России,

Против ветра, грудь вперёд,

По снегам идёт Василий

Тёркин. Немца бить идёт.

О потере

Потерял боец кисет,

Заискался, – нет и нет.

Говорит боец:

– Досадно.

Столько вдруг свалилось бед:

Потерял семью. Ну, ладно.

Нет, так на? тебе – кисет!

Запропастился куда-то,

Хвать-похвать, пропал и след.

Потерял и двор и хату.

Хорошо. И вот – кисет.

Кабы годы молодые,

А не целых сорок лет…

Потерял края родные,

Всё на свете и кисет.

Посмотрел с тоской вокруг:

– Без кисета, как без рук.

В неприютном школьном доме

Мужики, не детвора.

Не за партой – на соломе,

Перетёртой, как костра?.

Спят бойцы, кому досуг.

Бородач горюет вслух:

– Без кисета у махорки

Вкус не тот уже. Слаба!

Вот судьба, товарищ Тёркин. —

Тёркин:

– Что там за судьба!

Так случиться может с каждым, —

Возразил бородачу, —

Не такой со мной однажды

Случай был. И то молчу.

И молчит, сопит сурово.

Кое-где привстал народ.

Из мешка из вещевого

Тёркин шапку достаёт.

Просто шапку меховую,

Той подругу боевую,

Что сидит на голове.

Есть одна. Откуда две?

– Привезли меня на танке, —

Начал Тёркин, – сдали с рук.

Только нет моей ушанки,

Непорядок чую вдруг.

И не то чтоб очень зябкий, —

Просто гордость у меня.

Потому, боец без шапки —

Не боец. Как без ремня.

А девчонка перевязку

Нежно делает, с опаской,

И, видать, сама она

В этом деле зелена.

– Шапку, шапку мне, иначе

Не поеду! – Вот дела.

Так кричу, почти что плачу,

Рана трудная была.

А она, девчонка эта,

Словно «баюшки-баю»:

– Шапки вашей, – молвит, – нету,

Я вам шапку дам свою.

Наклонилась и надела.

– Не волнуйтесь, – говорит

И своей ручонкой белой

Обкололась: был небрит.

Сколько в жизни всяких шапок

Я носил уже – не счесть,

Но у этой даже запах

Не такой какой-то есть…

– Ишь ты, выдумал примету.

– Слышал звон издалека.

– А зачем ты шапку эту

Сохраняешь?

– Дорога?.

Дорога бойцу, как память.

А ещё сказать могу

По секрету, между нами, —

Шапку с целью берегу.

И в один прекрасный вечер

Вдруг случится разговор:

«Разрешите вам при встрече

Головной вручить убор…»

Сам привстал Василий с места

И под смех бойцов густой,

Как на сцене, с важным жестом

Обратился будто к той,

Что пять слов ему сказала,

Что таких ребят, как он,

За войну перевязала,

Может, целый батальон.

– Ишь, какие знает речи,

Из каких политбесед:

«Разрешите вам при встрече…»

Вон тут что. А ты – кисет.

– Что ж, понятно, холостому

Много лучше на войне:

Нет тоски такой по дому,

По детишкам, по жене.

– Холостому? Это точно.

Это ты как угадал.

Но поверь, что я нарочно

Не женился. Я, брат, знал!

– Что ты знал! Кому другому

Знать бы лучше наперёд,

Что уйдёт солдат из дому,

А война домой придёт.

Что пройдёт она потопом

По лицу земли живой

И заставит рыть окопы

Перед самою Москвой.

Что ты знал!..

– А ты постой-ка,

Не гляди, что с виду мал,

Я не столько,

Не полстолько, —

Четверть столько! —

Только знал.

– Ничего, что я в колхозе,

Не в столице курс прошёл.

Жаль, гармонь моя в обозе,

Я бы лекцию прочёл.

Разреши одно отметить,

Мой товарищ и сосед:

Сколько лет живём на свете?

Двадцать пять! А ты – кисет.

Бородач под смех и гомон

Роет вновь труху-солому,

Перещупал всё вокруг:

– Без кисета, как без рук…

– Без кисета, несомненно,

Ты боец уже не тот.

Раз кисет – предмет военный,

На-ко мой, не подойдёт?

Принимай, я – добрый парень.

Мне не жаль. Не пропаду.

Мне ещё пять штук подарят

В наступающем году.

Тот берёт кисет потёртый,

Как дитя, обновке рад…

И тогда Василий Тёркин

Словно вспомнил:

– Слушай, брат,

Потерять семью не стыдно —

Не твоя была вина.

Потерять башку – обидно,

Только что ж, на то война.

Потерять кисет с махоркой,

Если некому пошить, —

Я не спорю, – тоже горько,

Тяжело, но можно жить,

Пережить беду-проруху,

В кулаке держать табак,

Но Россию, мать-старуху,

Нам терять нельзя никак.

Наши деды, наши дети,

Наши внуки не велят.

Сколько лет живём на свете?

Тыщу?.. Больше! То-то, брат!

Сколько жить ещё на свете, —

Год, иль два, иль тащи лет, —

Мы с тобой за всё в ответе.

То-то, врат! А ты – кисет…

Поединок

Немец был силён и ловок,

Ладно скроен, крепко сшит,

Он стоял, как на подковах,

Не пугай – не побежит.

Сытый, бритый, бережёный,

Дармовым добром кормлённый,

На войне, в чужой земле

Отоспавшийся в тепле.

Он ударил, не стращая,

Бил, чтоб сбить наверняка.

И была как кость большая

В русской варежке рука…

Не играл со смертью в прятки, —

Взялся – бейся и молчи, —

Тёркин знал, что в этой схватке

Он слабей: не те харчи.

Есть войны закон не новый:

В отступленье – ешь ты вдоволь,

В обороне – так ли сяк,

В наступленье – натощак.

Немец стукнул так, что челюсть