Страница:

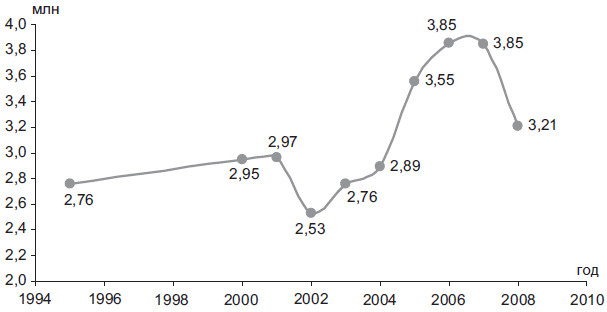

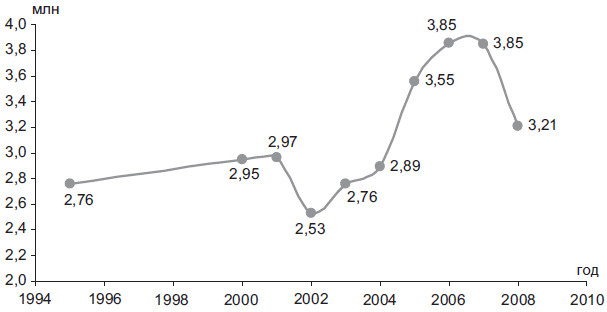

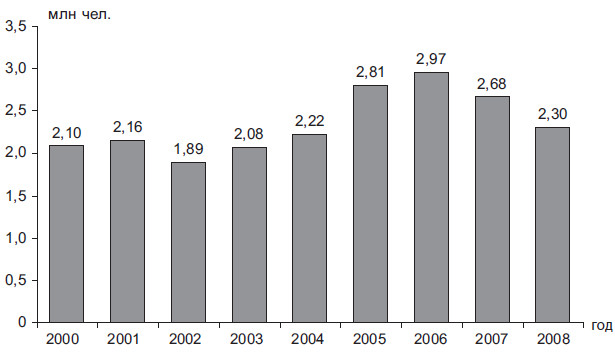

Одна из позиций в реляциях об успехах сообщает о последовательном снижении за 2000-е гг. уровня безработицы. Официальная статистика приводит соответствующие показатели. Кривая безработицы вновь пошла вверх только при вступлении в полосу финансового кризиса.

Рис. 1.20. Структура занятости в российской экономике, в % к совокупной занятости

Численность безработных возросла в 2008 г. сразу на миллион человек. Но общий уровень безработицы при этом все равно оказался ниже показателей четырехлетней давности.

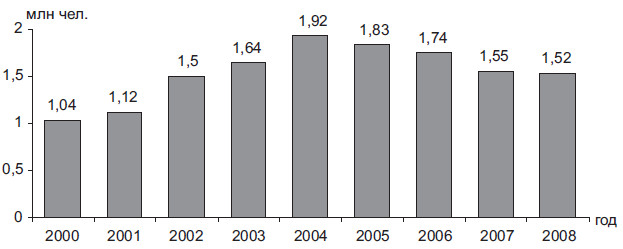

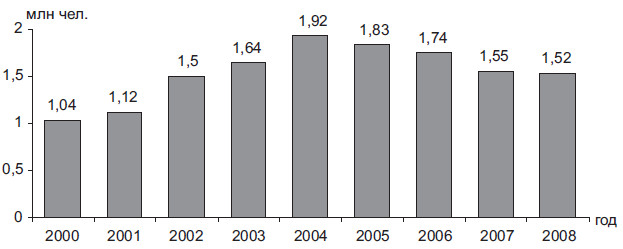

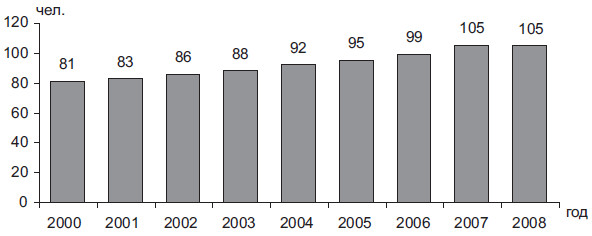

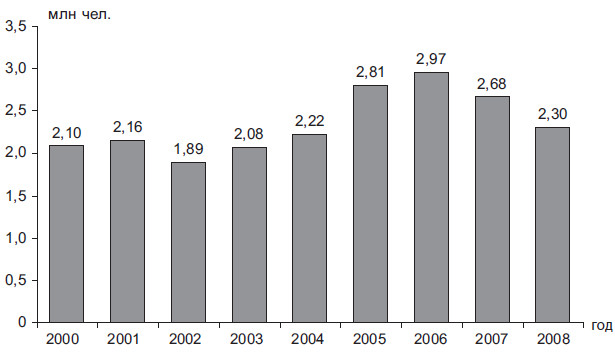

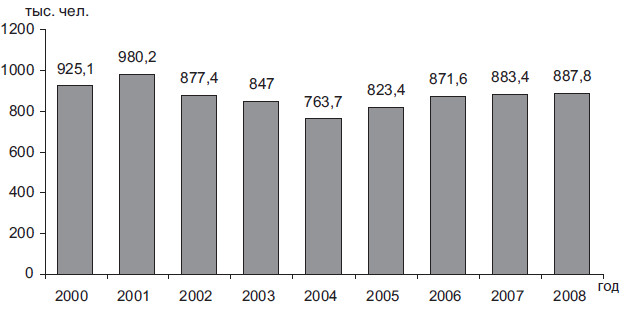

Правда, при этом статистика численности безработных, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, изменялась за истекшее десятилетие совершенно иначе. Ввиду этих расхождений приводимые Росстатом цифры незарегистрированной безработицы вызывают большие сомнения. Получены они были посредством тривиального вычета числа занятых из общей численности экономического населения. А «теневой сектор»? Многие номинально безработные при данном расчете трудятся без официальной регистрации. А натуральное хозяйство? Современная российская статистика с большим трудом идентифицирует занятость лиц, работающих индивидуально. В этом отношении показатели официально зарегистрированной безработицы для определения трендов выглядят более надежно. А они не так впечатляющи. До 2004 г. шел стремительный рост численности безработных, далее происходит некоторое снижение. В итоге, к исходу рассматриваемого периода уровень безработицы был почти в полтора раза выше, чем на старте (рис. 1.21)[28].

Рис. 1.21. Численность безработных в РФ, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости

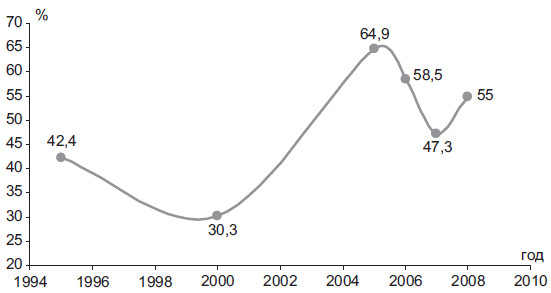

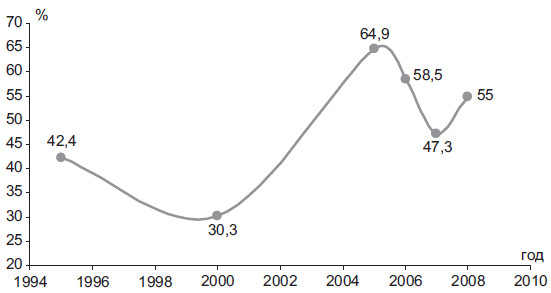

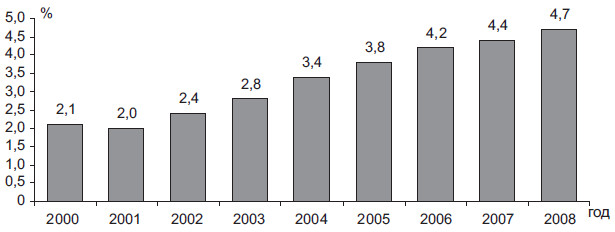

По некоторым регионам положение по показателю занятости населения ухудшилось в 2000-е гг. и стало ниже всех возможных критических порогов. Так, в Ингушетии безработные составляют более половины экономически активного населения республики. В 2000 г. их было менее трети. Война на Кавказе, как говорят, закончилась, деньги на трудоустройство населения кавказских республик исправно выделяются, а безработица при этом резко возросла (рис. 1.22)[29]. Следует ли удивляться непрекращающемуся пополнению рядов боевиков-террористов, если потенциальная база терроризма из числа безработного населения измеряется такими масштабами, как в Ингушетии.

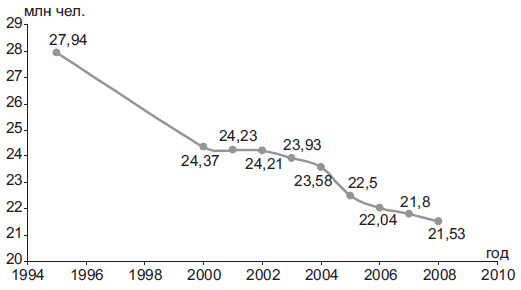

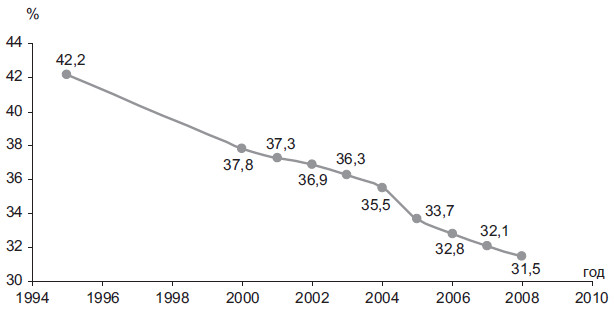

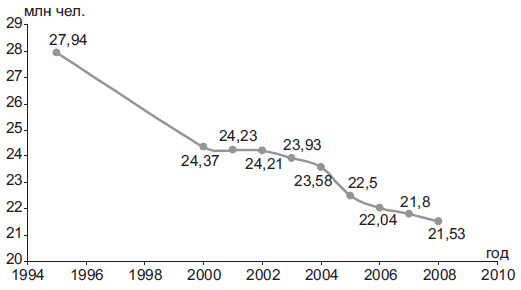

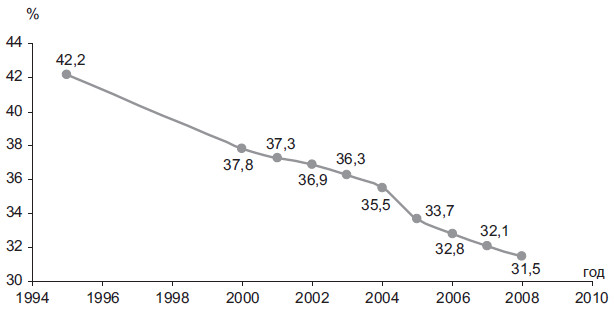

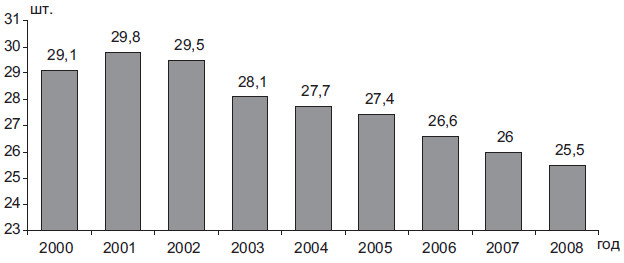

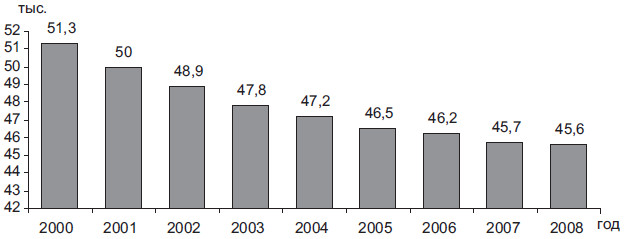

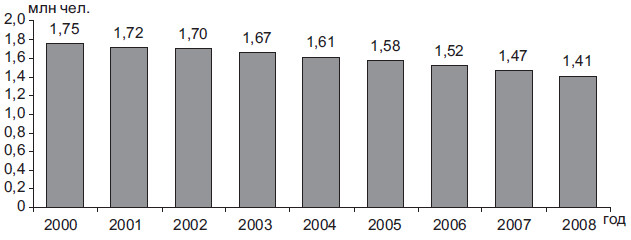

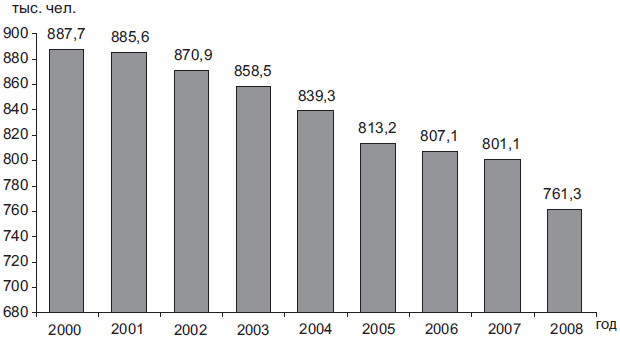

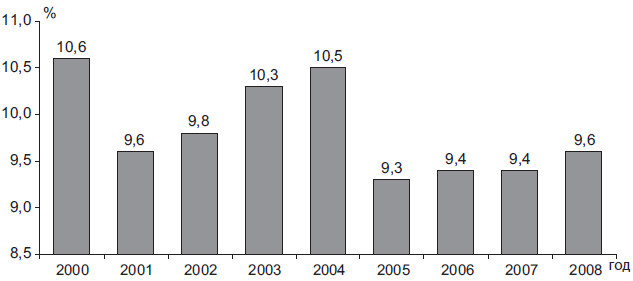

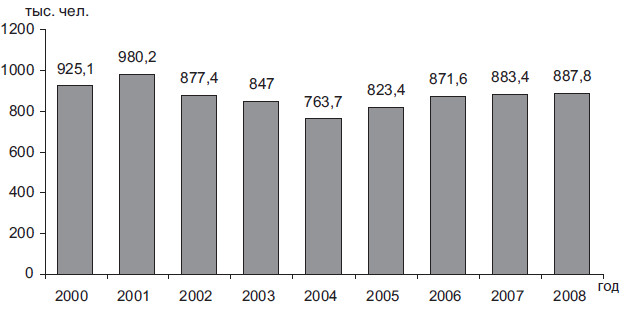

Роль государства в обеспечении занятости населения за истекшее десятилетие сокращалась как по удельному весу, так и по абсолютным показателям. Еще в середине 1990-х гг. большинство россиян работало на предприятиях, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Рис. 1.22. Уровень безработицы в Ингушетии, в % от экономически активного населения

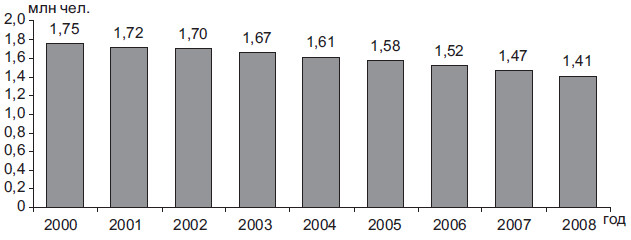

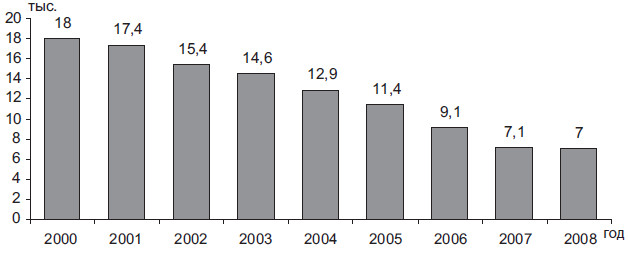

На сегодня это менее трети экономически занятого населения (рис. 1.23-1.24)26. Процесс неафишируемой приватизации в 2000-е гг. был продолжен. Намеченная еще А.Б. Чубайсом экстремально-либеральная линия не изменилась. Россия в этом отношении развивается прямо противоположно мировому тренду, состоящему в росте удельного веса государственной собственности в экономике.

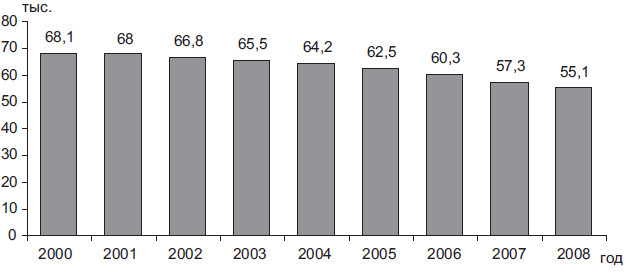

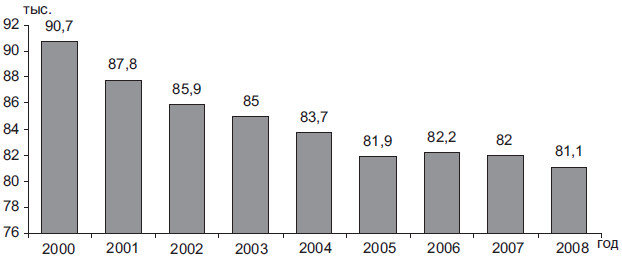

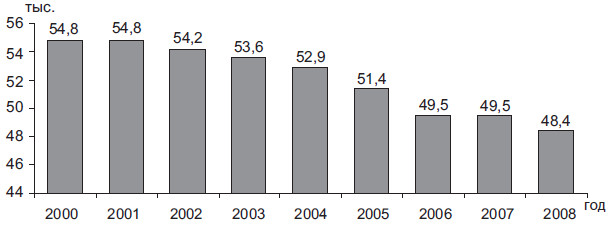

Рис. 1.23. Среднегодовая численность занятости на предприятиях государственной и муниципальной собственности

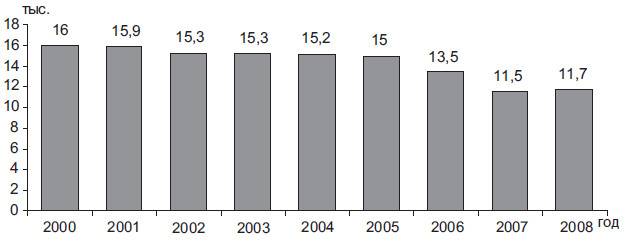

Рис. 1.24. Удельный вес занятых на предприятиях государственной и муниципальной собственности от общей численности занятых

Состояние доходов населения

Состояние пенсионного обеспечения

Состояние российского села

Российское образование

Состояние системы здравоохранения

Состояние российской науки

Состояние культуры

Состояние криминогенности российского общества

Состояние рекреационно-релаксационной системы и туризма

Рис. 1.20. Структура занятости в российской экономике, в % к совокупной занятости

Численность безработных возросла в 2008 г. сразу на миллион человек. Но общий уровень безработицы при этом все равно оказался ниже показателей четырехлетней давности.

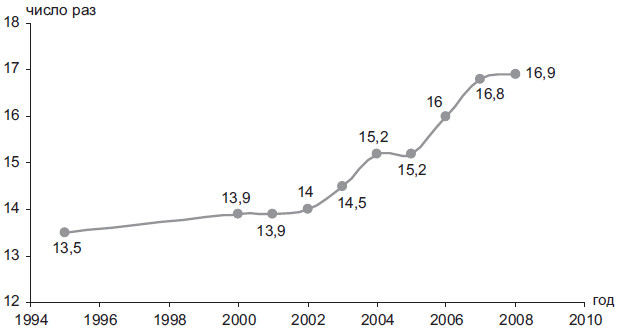

Правда, при этом статистика численности безработных, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, изменялась за истекшее десятилетие совершенно иначе. Ввиду этих расхождений приводимые Росстатом цифры незарегистрированной безработицы вызывают большие сомнения. Получены они были посредством тривиального вычета числа занятых из общей численности экономического населения. А «теневой сектор»? Многие номинально безработные при данном расчете трудятся без официальной регистрации. А натуральное хозяйство? Современная российская статистика с большим трудом идентифицирует занятость лиц, работающих индивидуально. В этом отношении показатели официально зарегистрированной безработицы для определения трендов выглядят более надежно. А они не так впечатляющи. До 2004 г. шел стремительный рост численности безработных, далее происходит некоторое снижение. В итоге, к исходу рассматриваемого периода уровень безработицы был почти в полтора раза выше, чем на старте (рис. 1.21)[28].

Рис. 1.21. Численность безработных в РФ, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости

По некоторым регионам положение по показателю занятости населения ухудшилось в 2000-е гг. и стало ниже всех возможных критических порогов. Так, в Ингушетии безработные составляют более половины экономически активного населения республики. В 2000 г. их было менее трети. Война на Кавказе, как говорят, закончилась, деньги на трудоустройство населения кавказских республик исправно выделяются, а безработица при этом резко возросла (рис. 1.22)[29]. Следует ли удивляться непрекращающемуся пополнению рядов боевиков-террористов, если потенциальная база терроризма из числа безработного населения измеряется такими масштабами, как в Ингушетии.

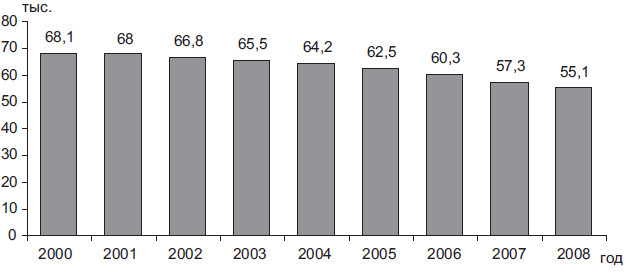

Роль государства в обеспечении занятости населения за истекшее десятилетие сокращалась как по удельному весу, так и по абсолютным показателям. Еще в середине 1990-х гг. большинство россиян работало на предприятиях, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Рис. 1.22. Уровень безработицы в Ингушетии, в % от экономически активного населения

На сегодня это менее трети экономически занятого населения (рис. 1.23-1.24)26. Процесс неафишируемой приватизации в 2000-е гг. был продолжен. Намеченная еще А.Б. Чубайсом экстремально-либеральная линия не изменилась. Россия в этом отношении развивается прямо противоположно мировому тренду, состоящему в росте удельного веса государственной собственности в экономике.

Рис. 1.23. Среднегодовая численность занятости на предприятиях государственной и муниципальной собственности

Рис. 1.24. Удельный вес занятых на предприятиях государственной и муниципальной собственности от общей численности занятых

Состояние доходов населения

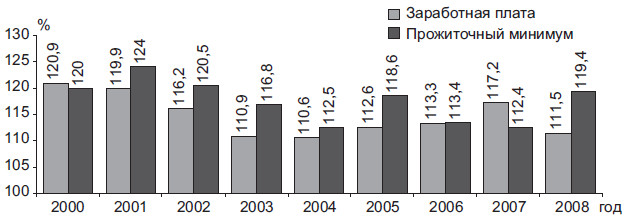

Ранее уже говорилось о росте потребительских цен. Необходимо соотносить его с ростом доходов населения. Основным доводом об улучшении качества жизни россиян за 2000-е гг. служит рост реальных начислений заработной платы. Диапазон годового прироста зарплаты варьировал от 1,9 до 15 %. Но насколько показательна эта динамика для оценки качества жизни большинства российского населения? Статистика оперирует среднедушевым уровнем зарплат. К единому знаменателю приводятся и банкир, и воспитатель детского сада. Известно, что рост зарплат происходил синхронно с еще более стремительным ростом имущественного расслоения. Показательно в этом плане выглядит соотношение динамики реальных начислений заработной платы с величиной прожиточного минимума в России. Рост прожиточного минимума за 2000-е гг. оказался устойчиво выше (за исключением 2007 г.). Это значит, что жизнь в стране дорожала быстрее, чем повышались зарплаты населения. Причем речь в данном случае идет не о совокупной дороговизне жизни (отели, яхты, рестораны), а о соотносимой с минимальным прожиточным минимумом потребительской корзине (рис. 1.25)[30].

Рис. 1.25. Соотношение роста реальных начислений заработной платы и роста прожиточного минимума, в % к предыдущему году

Рис. 1.25. Соотношение роста реальных начислений заработной платы и роста прожиточного минимума, в % к предыдущему году

Состояние пенсионного обеспечения

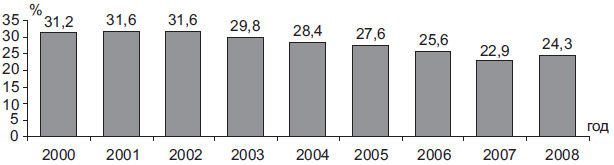

На протяжении всего десятилетия 2000-х гг. в качестве злободневной темы рассматривался вопрос об осуществлении пенсионной реформы. Достигнутые успехи позиционировались едва ли не как спасение российских стариков. Но каков критерий успешности? Улучшился ли реально социальный статус пенсионеров? Представление об успешности проведенной реформы сразу же рассыпается при сопоставлении размера среднедушевой пенсии в России с величиной средней заработной платы (средний коэффициент замещения). За 2000-е гг. это соотношение устойчиво снижалось. В общероссийском отношении положение пенсионеров, таким образом, за истекшее десятилетие не улучшилось, а, напротив, оказалось ниже исходных рубежей (рис. 1.26)[31].

Рис. 1.26. Средний размер назначенных пенсий в России по отношению к среднему размеру начисленной заработной платы (коэффициент замещения)

Рис. 1.26. Средний размер назначенных пенсий в России по отношению к среднему размеру начисленной заработной платы (коэффициент замещения)

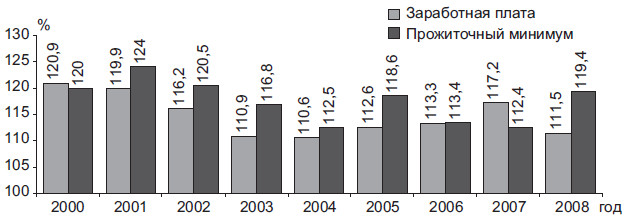

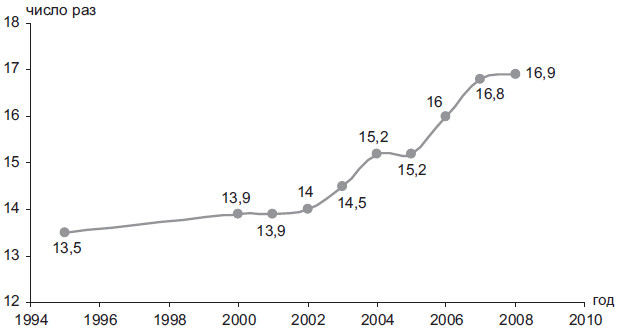

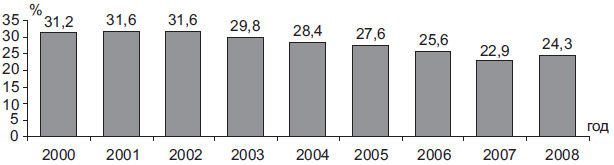

Проблема обеспечения социального равенства вообще отсутствует в риторике современной государственной власти. Такое отношение более всего свидетельствует о сохранении либеральной ценностной парадигмы властно-управленческой команды. Между тем, уровень дифференциации доходов населения входит в зону, генерирующую социальные неустойчивости. За 2000-е гг. происходил устойчивый рост как коэффициента фондов (дифференциация доходов 10 % самых богатых и 10 % самых бедных), так и коэффициента Джини (степень отклонения от равномерного распределения доходов). К 2010 г. Россия оказалась более социально поляризованной, чем это было в 1990-е гг. А поляризация, как известно из истории, становится часто основанием революции (рис. 1.27-1.28)[32].

Рис. 1.27. Коэффициент фондов (дифференциации доходов населения) (отношение 10 % самых богатых к 10 % самых бедных)

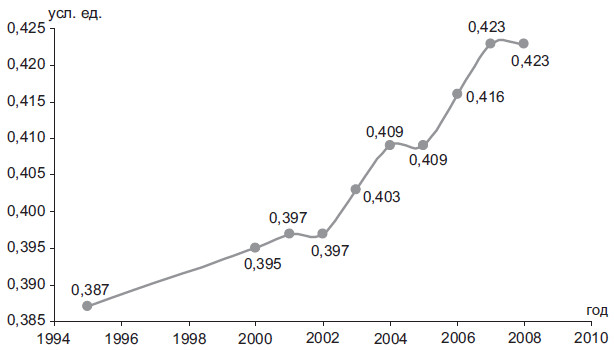

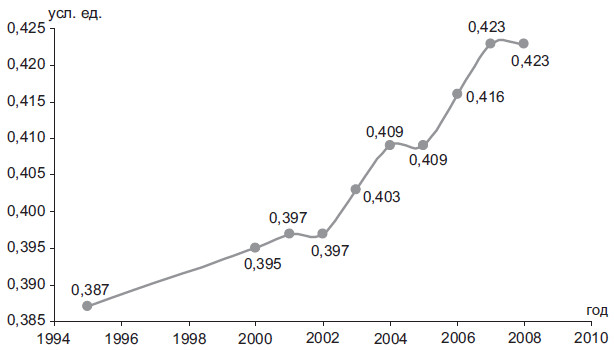

Рис. 1.28. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов)

Проблема обеспечения социального равенства вообще отсутствует в риторике современной государственной власти. Такое отношение более всего свидетельствует о сохранении либеральной ценностной парадигмы властно-управленческой команды. Между тем, уровень дифференциации доходов населения входит в зону, генерирующую социальные неустойчивости. За 2000-е гг. происходил устойчивый рост как коэффициента фондов (дифференциация доходов 10 % самых богатых и 10 % самых бедных), так и коэффициента Джини (степень отклонения от равномерного распределения доходов). К 2010 г. Россия оказалась более социально поляризованной, чем это было в 1990-е гг. А поляризация, как известно из истории, становится часто основанием революции (рис. 1.27-1.28)[32].

Рис. 1.27. Коэффициент фондов (дифференциации доходов населения) (отношение 10 % самых богатых к 10 % самых бедных)

Рис. 1.28. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов)

Состояние российского села

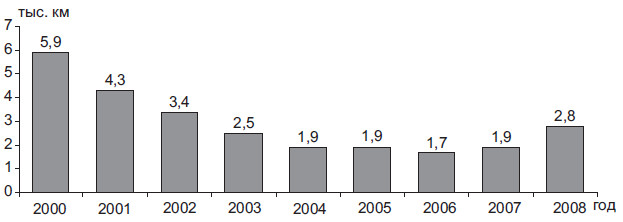

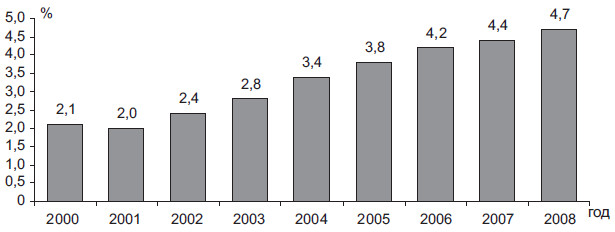

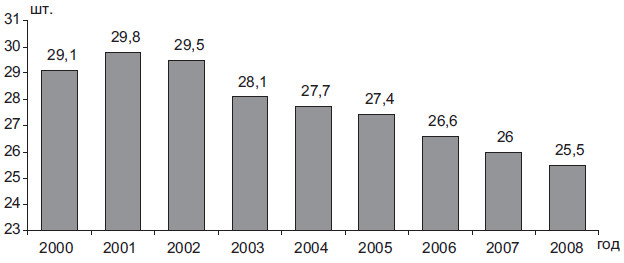

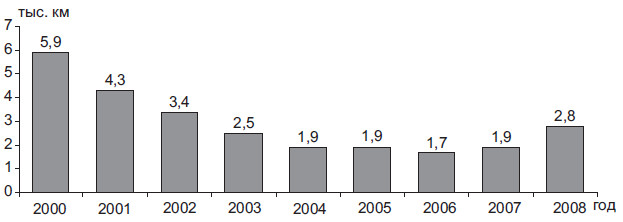

В современных учебниках истории принято критиковать политику советского государства в отношении села. Обыгрывается художественно-афористический тезис о деградации «русской деревни». В действительности в инфраструктурном отношении советское село имело достаточно интенсивную динамику развития. Если уж и говорить о деградации сельских поселений в России, то наиболее применима эта оценка именно к современному периоду отечественной истории. Развитие многих инфраструктурных направлений было за 2000-е гг. фактически свернуто (сократилось или осталось на прежнем уровне). По некоторым показателям развитости происходила даже ликвидация существовавших ранее инфраструктур. Такому разрушению подверглась, в частности, система почтовой связи. А между тем, далеко не все села обеспечены на сегодня телефонным сообщением и, лишившись почты, они элементарно оказываются отрезанными от «большой земли» (рис. 1.29-1.31)[33].

Рис. 1.29. Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности

Рис. 1.29. Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности

Рис. 1.30. Удельный вес сельских населенных пунктов, не обслуживаемых сетью почтовой связи

Рис. 1.30. Удельный вес сельских населенных пунктов, не обслуживаемых сетью почтовой связи

Рис. 1.31. Число почтовых ящиков на 10 тыс. чел. сельского населения

Рис. 1.31. Число почтовых ящиков на 10 тыс. чел. сельского населения

Российское образование

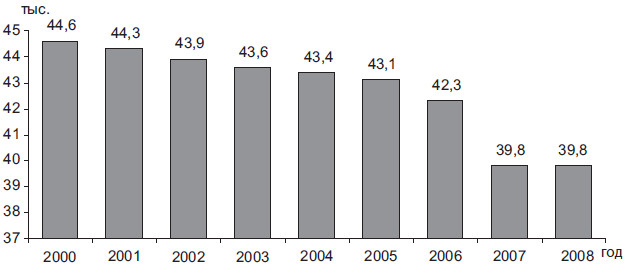

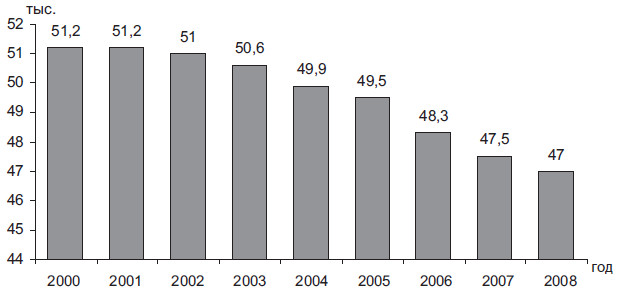

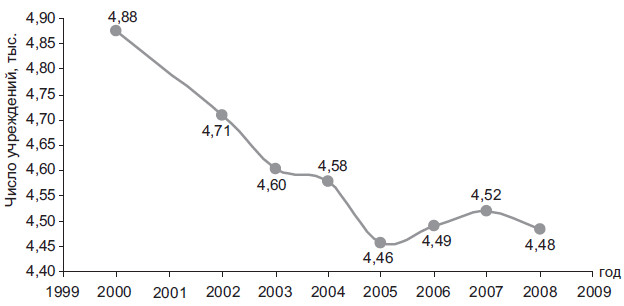

Продолжился начатый в 1990-е гг. тренд деградации российского образования. Основу его составил процесс тотальной коммерциализации российской образовательной системы. Результатом перевода на коммерческую основу явилась ликвидация нерентабельных учреждений. А о какой рентабельности детского сада, школы или профессионально-технического училища можно говорить применительно к российской провинции? Развитие там образовательных инфраструктур определялось в советское время соображениями стратегического характера. Теперь вопросы стратегии, очевидно, не берутся в расчет. В 2000-е гг. последовательно велось сокращение численности дошкольных образовательных учреждений. Соответственно, произошло итоговое уменьшение численности работающего в них персонала педагогических кадров. Демографические причины здесь не играют роли. Численность детей, приходящихся на соответствующее количество мест, устойчиво возрастала. Сохранившиеся детские сады оказались в итоге переполнены, нормы ясличных и детсадовских групп перекрыты (рис. 1.32-1.33)31.

Рис. 1.32. Численность дошкольных образовательных учреждений

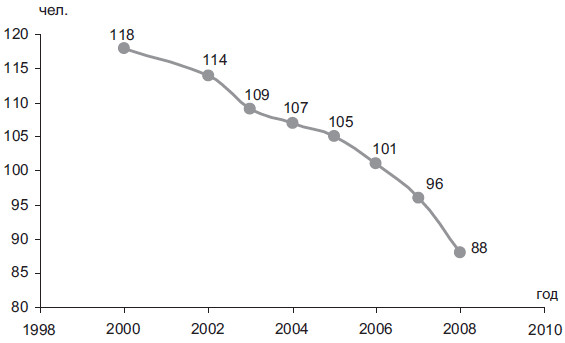

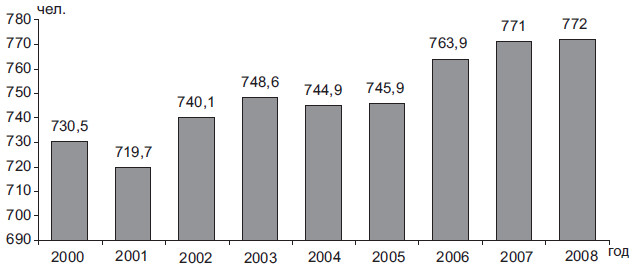

Аналогичный процесс ликвидации «нерентабельных» учреждений происходил в 2000-е гг. в сфере среднего образования. В сельской местности за десять лет оказалось ликвидировано более 10 тыс. школ. Устойчиво сокращалась численность учительского контингента. Все разговоры о повышении социального статуса школьного учителя оказались на поверку бессодержательны (рис. 1.34-1.35)[34]. Впрочем, справедливости ради надо признать, что ситуация с несколькими учениками на школу, рассчитанную на сотни учащихся, в действительности имеет место.

Рис. 1.33. Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях

Рис. 1.34. Численность государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

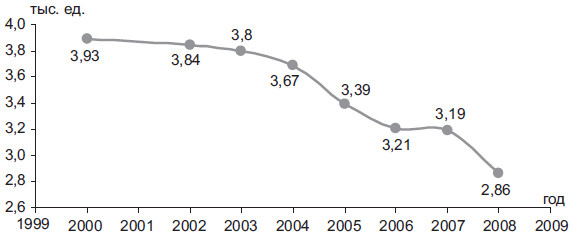

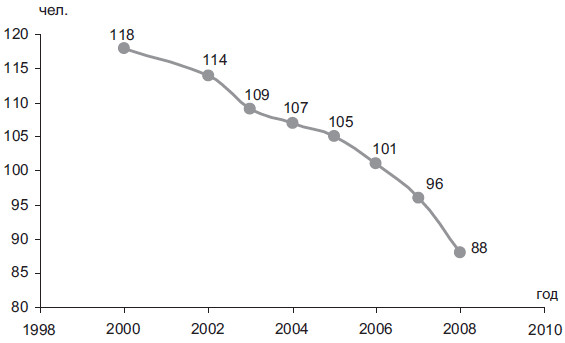

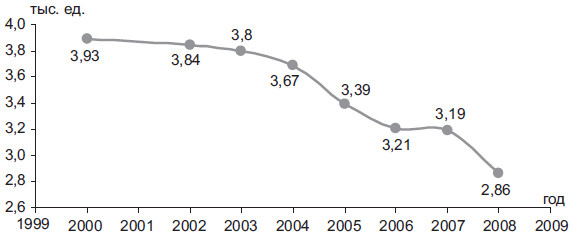

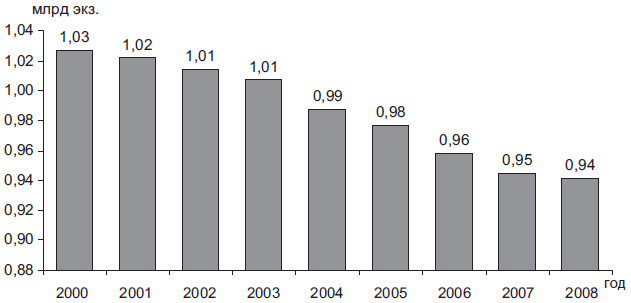

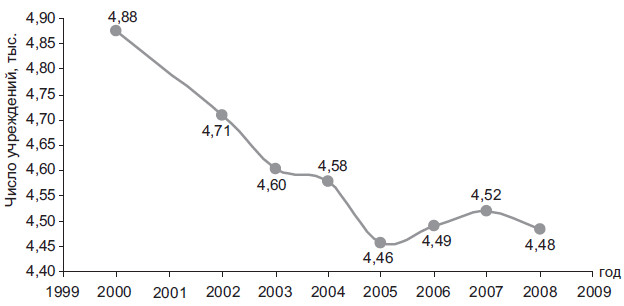

Разрушению подверглась уникальная советская система подготовки квалифицированных рабочих кадров. В 2000-е гг. велось последовательное сокращение численности учреждений начального профессионального образования. Их количество по стране сократилось почти на тысячу единиц. Рабочие профессии для деиндустриализированной экономики сырьевого типа оказались тривиально не нужны. Показатель численности выпускников учреждений начального профессионального образования на 10 тыс. человек занятого населения неуклонно снижался (рис. 1.36—1.37)[35].

Рис. 1.35. Численность учителей в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях

Рис. 1.36. Численность учреждений начального профессионального образования

Рис. 1.37. Подготовлено квалифицированных рабочих на 10 тыс. чел. занятого населения

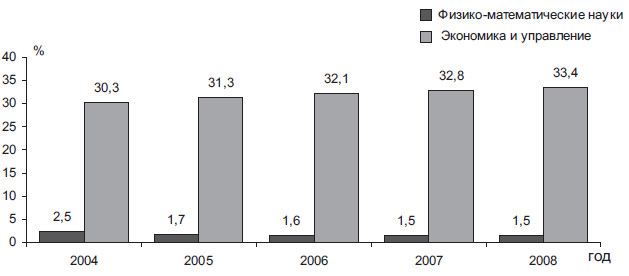

Позитивным на фоне деградации других образовательных структур выглядит, на первый взгляд, рост численности учреждений высшего образования. Но количество в данном случае не только не соотносится с соответствующим улучшением качества, но, напротив, отражает процесс размывания прежних качественных потенциалов. Ценность диплома о высшем образовании в результате коммерциализации и поточной профанации обучения резко девальвировала. Отражением доминанты коммерциализационных механизмов в новой образовательной системе может служить сравнение доли различных специальностей в общей структуре выпускников.

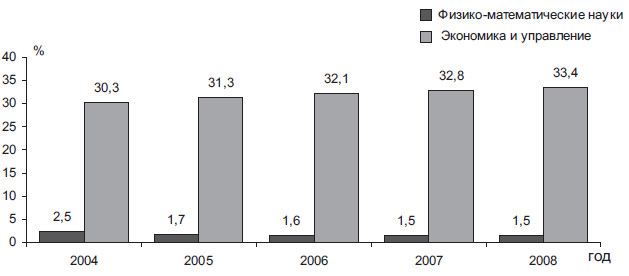

Показательно в данном случае сопоставление удельного веса выпуска по специальностям физико-математического и экономического профиля (рис. 1.38)[36]. Когда-то, в период научно-технического прорыва СССР, направления физики и математики были наиболее популярными. В 2000-е гг. их популярность последовательно снижалась. Для массового восприятия эти специальности оказались лишены ореола коммерческой успешности. Вместе с тем, происходил стремительный рост экономистов. Диплом по этому направлению получает каждый третий из российских выпускников вузов. Парадоксальность сложившейся ситуации состоит в том, что привлекательность экономических специальностей росла параллельно с процессом сырьевой структурной деградации самой экономики.

Рис. 1.38. Выпуск специалистов государственными и муниципальными высшими учебными заведениями по группам специальностей и направлениям подготовки (по классификатору 2003 г.)

Рис. 1.32. Численность дошкольных образовательных учреждений

Аналогичный процесс ликвидации «нерентабельных» учреждений происходил в 2000-е гг. в сфере среднего образования. В сельской местности за десять лет оказалось ликвидировано более 10 тыс. школ. Устойчиво сокращалась численность учительского контингента. Все разговоры о повышении социального статуса школьного учителя оказались на поверку бессодержательны (рис. 1.34-1.35)[34]. Впрочем, справедливости ради надо признать, что ситуация с несколькими учениками на школу, рассчитанную на сотни учащихся, в действительности имеет место.

Рис. 1.33. Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях

Рис. 1.34. Численность государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

Разрушению подверглась уникальная советская система подготовки квалифицированных рабочих кадров. В 2000-е гг. велось последовательное сокращение численности учреждений начального профессионального образования. Их количество по стране сократилось почти на тысячу единиц. Рабочие профессии для деиндустриализированной экономики сырьевого типа оказались тривиально не нужны. Показатель численности выпускников учреждений начального профессионального образования на 10 тыс. человек занятого населения неуклонно снижался (рис. 1.36—1.37)[35].

Рис. 1.35. Численность учителей в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях

Рис. 1.36. Численность учреждений начального профессионального образования

Рис. 1.37. Подготовлено квалифицированных рабочих на 10 тыс. чел. занятого населения

Позитивным на фоне деградации других образовательных структур выглядит, на первый взгляд, рост численности учреждений высшего образования. Но количество в данном случае не только не соотносится с соответствующим улучшением качества, но, напротив, отражает процесс размывания прежних качественных потенциалов. Ценность диплома о высшем образовании в результате коммерциализации и поточной профанации обучения резко девальвировала. Отражением доминанты коммерциализационных механизмов в новой образовательной системе может служить сравнение доли различных специальностей в общей структуре выпускников.

Показательно в данном случае сопоставление удельного веса выпуска по специальностям физико-математического и экономического профиля (рис. 1.38)[36]. Когда-то, в период научно-технического прорыва СССР, направления физики и математики были наиболее популярными. В 2000-е гг. их популярность последовательно снижалась. Для массового восприятия эти специальности оказались лишены ореола коммерческой успешности. Вместе с тем, происходил стремительный рост экономистов. Диплом по этому направлению получает каждый третий из российских выпускников вузов. Парадоксальность сложившейся ситуации состоит в том, что привлекательность экономических специальностей росла параллельно с процессом сырьевой структурной деградации самой экономики.

Рис. 1.38. Выпуск специалистов государственными и муниципальными высшими учебными заведениями по группам специальностей и направлениям подготовки (по классификатору 2003 г.)

Состояние системы здравоохранения

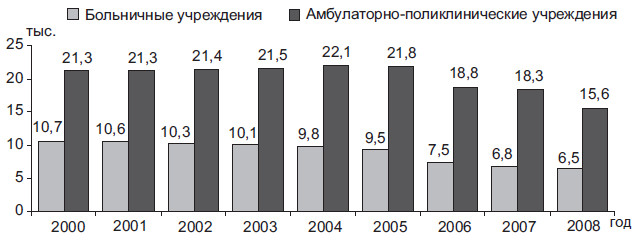

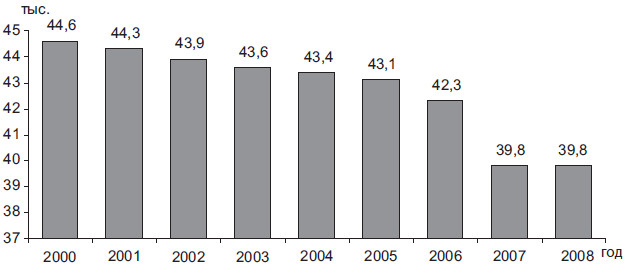

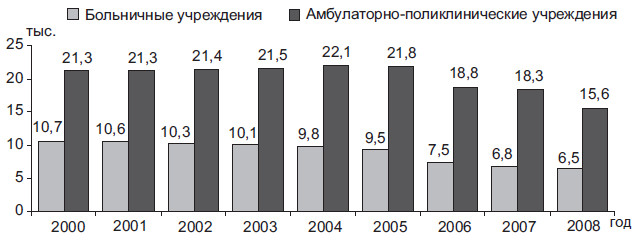

Широко рекламировался в официальных СМИ национальный проект поддержки системы здравоохранения. Однако инфраструктура лечебно-профилактической помощи населению продолжала разрушаться. Тренд деградации статистически прослеживается по всем классическим показателям, характеризующим инфраструктурную развитость медицины. По численности больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений Российская Федерация оказалась отброшена на уровень РСФСР начала 1930-х гг., а это, как известно, было временем массовых эпидемий (рис. 1.39)[37].

Рис. 1.39. Численность больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений в России

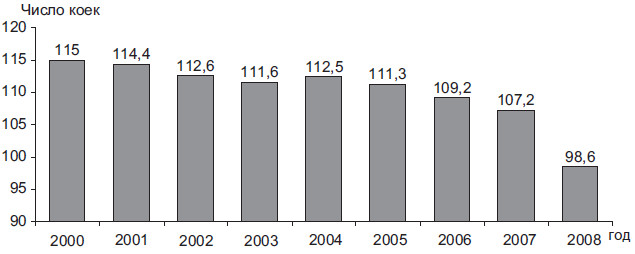

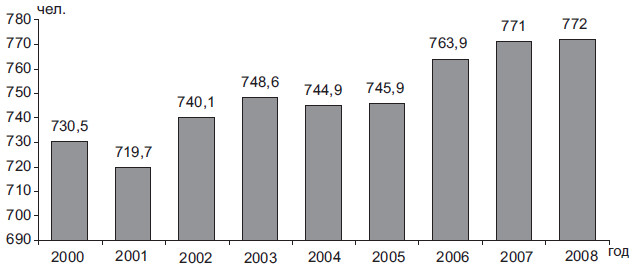

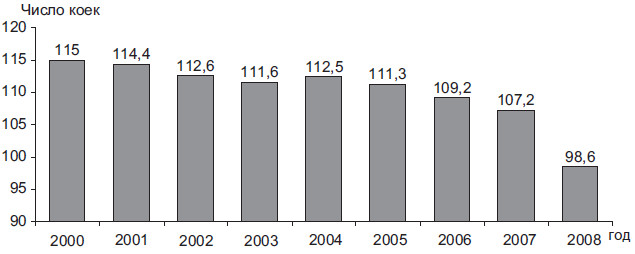

Устойчивый спад происходил за истекшее десятилетие по показателю численности больничных коек на условную группу населения (рис. 1.40)[38].

Рис. 1.40. Число больничных коек на 10 тыс. чел. населения

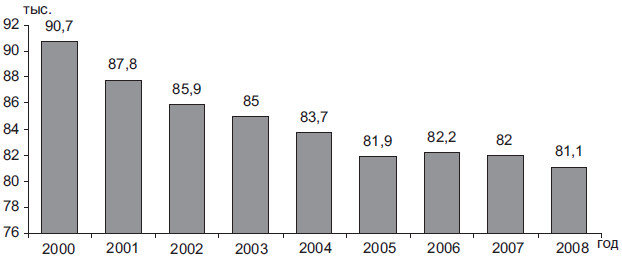

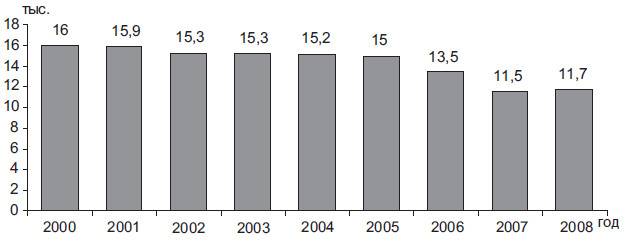

Причем парадоксально, но со стартом национального проекта «Здравоохранение» динамика падения заметно возросла. Явно не соответствует демографическим задачам, сформулированным Правительством РФ, устойчивое снижение в 2000-е гг. числа коек для беременных женщин и рожениц; числа женских консультаций; детских поликлиник и амбулаторий; фельдшерско-акушерских пунктов (рис. 1.41-1.43)[39]. Системность происходящей по этому направлению деградации говорит о декларативности кампании по защите материнства и детства.

Рис. 1.41. Число коек для беременных женщин и рожениц

Рис. 1.42. Число женских консультаций, детских поликлиник и амбулаторий

Рис. 1.43. Число фельдшерско-акушерских пунктов

Прямым результатом разрушения соответствующих медицинских инфраструктур явилось заметное ухудшение за 2000-е гг. состояния здоровья нации. Показатель численности заболевших приобрел определенно выраженный тренд возрастания (рис. 1.44)[40]. Впору бы бить тревогу. Однако вместо этого звучат реляции об успехах национального проекта.

Рис. 1.44. Заболеваемость населения (число зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 чел. населения)

Рис. 1.39. Численность больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений в России

Устойчивый спад происходил за истекшее десятилетие по показателю численности больничных коек на условную группу населения (рис. 1.40)[38].

Рис. 1.40. Число больничных коек на 10 тыс. чел. населения

Причем парадоксально, но со стартом национального проекта «Здравоохранение» динамика падения заметно возросла. Явно не соответствует демографическим задачам, сформулированным Правительством РФ, устойчивое снижение в 2000-е гг. числа коек для беременных женщин и рожениц; числа женских консультаций; детских поликлиник и амбулаторий; фельдшерско-акушерских пунктов (рис. 1.41-1.43)[39]. Системность происходящей по этому направлению деградации говорит о декларативности кампании по защите материнства и детства.

Рис. 1.41. Число коек для беременных женщин и рожениц

Рис. 1.42. Число женских консультаций, детских поликлиник и амбулаторий

Рис. 1.43. Число фельдшерско-акушерских пунктов

Прямым результатом разрушения соответствующих медицинских инфраструктур явилось заметное ухудшение за 2000-е гг. состояния здоровья нации. Показатель численности заболевших приобрел определенно выраженный тренд возрастания (рис. 1.44)[40]. Впору бы бить тревогу. Однако вместо этого звучат реляции об успехах национального проекта.

Рис. 1.44. Заболеваемость населения (число зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 чел. населения)

Состояние российской науки

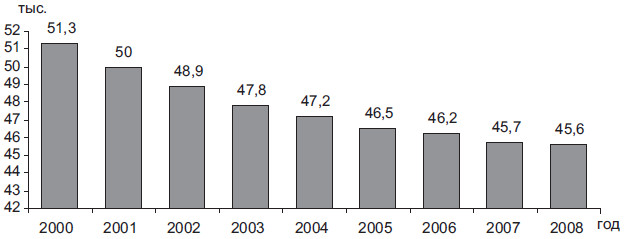

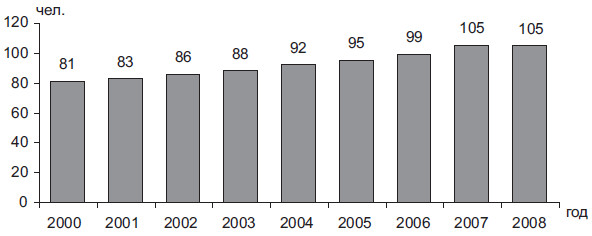

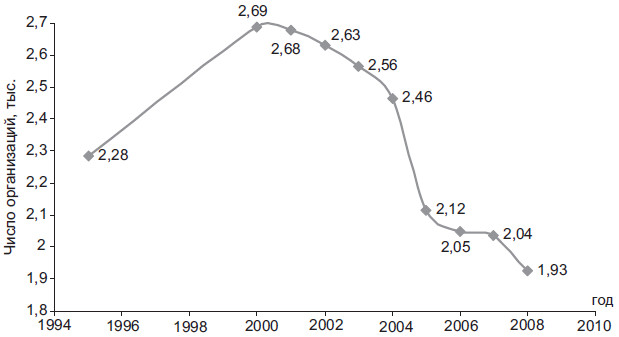

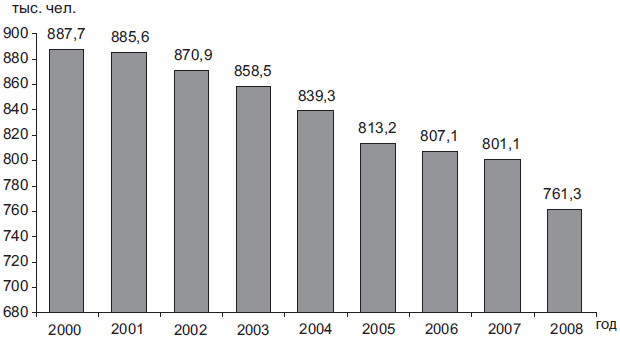

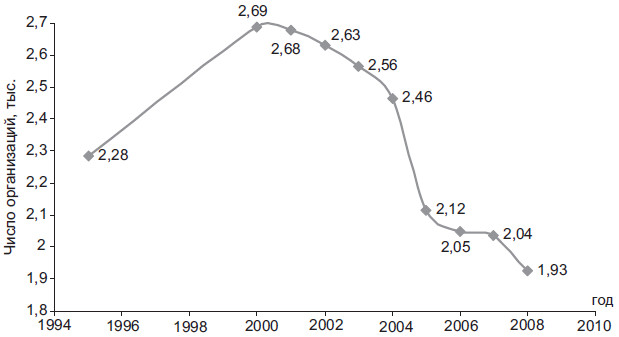

Едва ли не основным ориентиром провозглашенной в 2008 г. Президентом страны новой государственной политики Российской Федерации является инновационность. Однако инновации невозможны без соответствующего развития науки. Но симптомов восстановления отечественного научного потенциала статистика 2000-х гг. не показывает. Напротив, шло устойчивое сокращение как числа научно-исследовательских организаций, так и контингента ученых (рис. 1.45-1.46)[41]. Общий объем финансовых средств, выделяемых на науку в абсолютном выражении за последние годы, казалось бы, несколько возрос. Но результаты политики не измеряются только финансами.

Рис. 1.45. Численность научно-исследовательских организаций

Рис. 1.45. Численность научно-исследовательских организаций

Рис. 1.46. Численность персонала в России, занятого исследованиями и разработками

Рис. 1.46. Численность персонала в России, занятого исследованиями и разработками

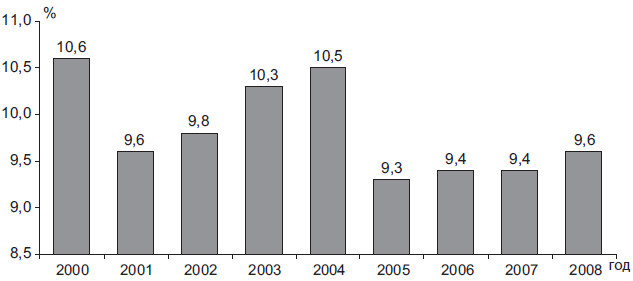

Деньги являются средством управления, а не его итоговым критерием. Если выделенные средства не изменили тренда деградации научной сферы в России, то это лишь подчеркивает несостоятельность соответствующей политики. Что же до инноваций, то с мертвой точки доли в 9-10 % организаций, использующих инновационные внедрения, за весь период 2000-х гг. Российская Федерация так и не сдвинулась (рис. 1.47)[42].

Рис. 1.47. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации

Деньги являются средством управления, а не его итоговым критерием. Если выделенные средства не изменили тренда деградации научной сферы в России, то это лишь подчеркивает несостоятельность соответствующей политики. Что же до инноваций, то с мертвой точки доли в 9-10 % организаций, использующих инновационные внедрения, за весь период 2000-х гг. Российская Федерация так и не сдвинулась (рис. 1.47)[42].

Рис. 1.47. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации

Состояние культуры

Одной из главных задач, стоящих перед государством в сфере культуры, является сохранение (а если необходимо – восстановление) национальной (цивилизационной) идентичности страны. Разрушение системы национальных идентификаторов лишает смысловых оснований существования само национальное государство. Известно, какой удар в 1990-е гг. по позициям русской культуры нанесла экспансия американской культурной продукции. Но изменилась ли принципиально ситуация в период 2000-х гг.? Определенным индикатором может служить сопоставление доли российских и американских художественных фильмов, выпущенных на экраны в России, т. е. получивших прокатные удостоверения государственного регистра кино – и видеофильмов.

Проведенное сравнение дает основания утверждать, что перелома в проблеме культурной экспансии США не произошло. Доля российских фильмов находится на том же уровне, как и в середине 1990-х гг., не превышая трети суммарного проката. Представительство американской кинопродукции по-прежнему выше. На определенных временных отрезках ее удельный вес превышал долю отечественных фильмов более чем вдвое. При таком соотношении сохраняет свою актуальность вопрос: культура какой страны преимущественно транслируется в России при пассивном «наблюдении» этого процесса со стороны современной российской власти? (Рис. 1.48)[43].

Рис. 1.48. Соотношение доли российских и американских художественных фильмов, допущенных к прокату в России, в % от общего количества

Традиционным показателем культурно-образовательного потенциала СССР всегда являлся рост численности библиотек и содержащегося в них книжного фонда. Именно это формировало представление о советском обществе как самой читающей нации в мире. Созданная в СССР уникальная по своей масштабности библиотечная инфраструктура подверглась системному разрушению. В 2000-е гг. процесс ликвидации библиотек был продолжен.

Одновременно происходит сокращение библиотечного книжного фонда. Старые книги форсированно списывались, новые поступали бессистемно, со значительными перебоями (рис. 1.49-1.50)[44].

Рис. 1.49. Численность библиотек в России

Рис. 1.50. Библиотечный фонд России

Можно возразить, что в эпоху развития Интернета библиотеки объективно теряют свою былую актуальность. Но ни в одной из передовых стран современного мира, в отличие от России, объемы библиотечного фонда не сокращаются.

Широко внедряемая в сознание людей идея свободного доступа к информации через Интернет, право каждого пользователя – от грудного младенца до старца – самому определять, где правда, а где ложь, наглядно продемонстрировали свою несостоятельность во время информационной атаки на Россию в период российско-грузинского конфликта. Еще одной иллюстрацией возможности искажения реальности посредством современных информационных систем стали события в Северной Африке. Навязывание через сеть Интернет информации порнографического, националистического или фашистского характера заставляет в очередной раз вспомнить об информационных войнах и информационном программировании сознания. Значение традиционных источников информации, связанных с библиотечными и архивными хранилищами, в этой перспективе трудно переоценить. Однако в современной России они явно недооцениваются.

В состоянии системной деградации находились в 2000-е гг. и другие инфраструктурные ниши российской культуры. Происходит устойчивое сокращение численности учреждений культурно-досугового типа (домов культуры, клубов) (рис. 1.51)[45].

Рис. 1.51.Численность учреждений культурно-досугового типа в России

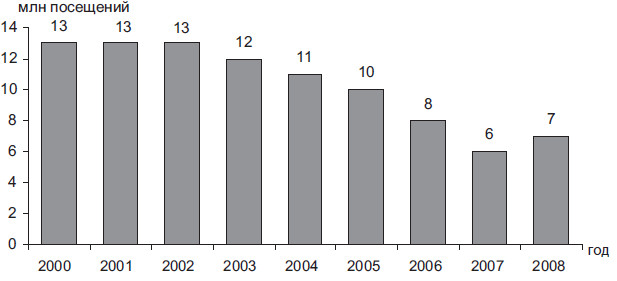

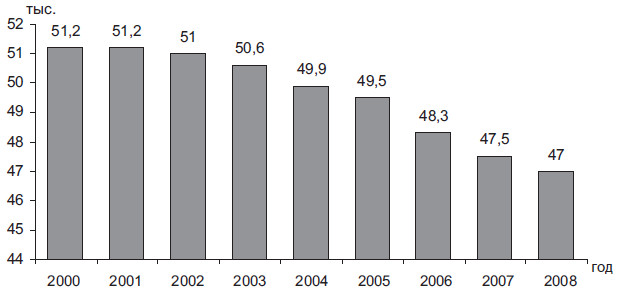

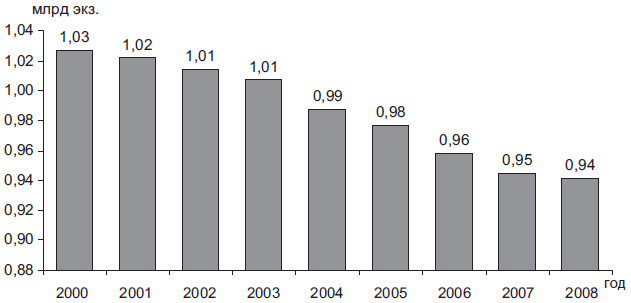

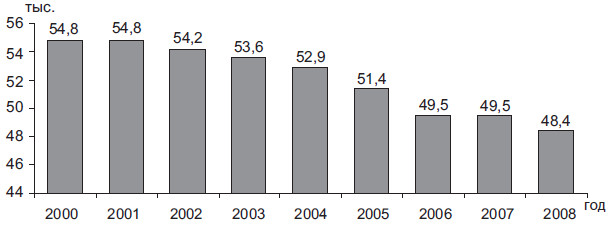

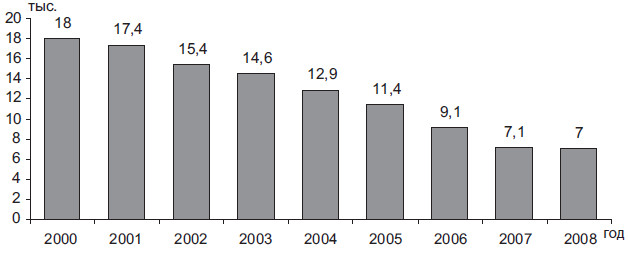

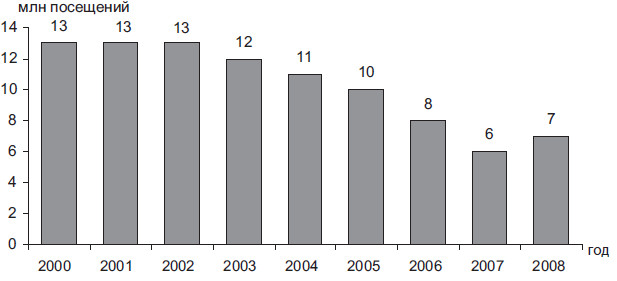

Продолжается последовательное снижение числа платных киноустановок (кинотеатров, кинозалов). Объяснение этого процесса объективным фактором вытеснения кино телевидением и Интернетом не проходит. Число посещений киносеансов за тот же период в целом возросло. Снизилось же оно в сельской местности как раз по причине ликвидации местных кинозалов. Меньше стали ходить в кино, больше – пить (рис. 1.52, 1.53)[46].

Рис. 1.52. Численность киноустановок с платным показом в России

Рис. 1.53. Число посещений киносеансов в сельской местности

Проведенное сравнение дает основания утверждать, что перелома в проблеме культурной экспансии США не произошло. Доля российских фильмов находится на том же уровне, как и в середине 1990-х гг., не превышая трети суммарного проката. Представительство американской кинопродукции по-прежнему выше. На определенных временных отрезках ее удельный вес превышал долю отечественных фильмов более чем вдвое. При таком соотношении сохраняет свою актуальность вопрос: культура какой страны преимущественно транслируется в России при пассивном «наблюдении» этого процесса со стороны современной российской власти? (Рис. 1.48)[43].

Рис. 1.48. Соотношение доли российских и американских художественных фильмов, допущенных к прокату в России, в % от общего количества

Традиционным показателем культурно-образовательного потенциала СССР всегда являлся рост численности библиотек и содержащегося в них книжного фонда. Именно это формировало представление о советском обществе как самой читающей нации в мире. Созданная в СССР уникальная по своей масштабности библиотечная инфраструктура подверглась системному разрушению. В 2000-е гг. процесс ликвидации библиотек был продолжен.

Одновременно происходит сокращение библиотечного книжного фонда. Старые книги форсированно списывались, новые поступали бессистемно, со значительными перебоями (рис. 1.49-1.50)[44].

Рис. 1.49. Численность библиотек в России

Рис. 1.50. Библиотечный фонд России

Можно возразить, что в эпоху развития Интернета библиотеки объективно теряют свою былую актуальность. Но ни в одной из передовых стран современного мира, в отличие от России, объемы библиотечного фонда не сокращаются.

Широко внедряемая в сознание людей идея свободного доступа к информации через Интернет, право каждого пользователя – от грудного младенца до старца – самому определять, где правда, а где ложь, наглядно продемонстрировали свою несостоятельность во время информационной атаки на Россию в период российско-грузинского конфликта. Еще одной иллюстрацией возможности искажения реальности посредством современных информационных систем стали события в Северной Африке. Навязывание через сеть Интернет информации порнографического, националистического или фашистского характера заставляет в очередной раз вспомнить об информационных войнах и информационном программировании сознания. Значение традиционных источников информации, связанных с библиотечными и архивными хранилищами, в этой перспективе трудно переоценить. Однако в современной России они явно недооцениваются.

В состоянии системной деградации находились в 2000-е гг. и другие инфраструктурные ниши российской культуры. Происходит устойчивое сокращение численности учреждений культурно-досугового типа (домов культуры, клубов) (рис. 1.51)[45].

Рис. 1.51.Численность учреждений культурно-досугового типа в России

Продолжается последовательное снижение числа платных киноустановок (кинотеатров, кинозалов). Объяснение этого процесса объективным фактором вытеснения кино телевидением и Интернетом не проходит. Число посещений киносеансов за тот же период в целом возросло. Снизилось же оно в сельской местности как раз по причине ликвидации местных кинозалов. Меньше стали ходить в кино, больше – пить (рис. 1.52, 1.53)[46].

Рис. 1.52. Численность киноустановок с платным показом в России

Рис. 1.53. Число посещений киносеансов в сельской местности

Состояние криминогенности российского общества

Усилиями журналистики и кинематографа в общественное создание прочно внедрился стереотип о «криминальном беспределе» 1990-х гг. Устойчивый характер приобрело словосочетание «лихие девяностые».

Безусловно, рост преступности в постсоветский период резко диссонировал с криминогенной атмосферой в СССР. Однако в 2000-е гг. «лихое время» отнюдь не закончилось. Общее количество совершаемых преступлений год от года возрастало. Уровень криминогенности оказался даже выше, чем в период приватизационного передела собственности (рис. 1.54)[47].

Рис. 1.54. Численность зарегистрированных преступлений в России

Действительно, за 2000-е гг. к исходу десятилетия несколько снизился показатель убийств. Но в тоже время резко возросла статистика грабежей (почти в два раза). Увеличился за 2000-е гг. годовой показатель численности лиц, ставших объектами преступных посягательств (рис. 1.55)[48]. Возросло количество преступлений, совершенных против несовершеннолетних. Число осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, за первый путинский президентский срок понизилось, но затем снова, начиная с 2005 г., этот показатель изменил траекторию в направлении стремительного роста. К 2010 г. Россия является вместе с США мировым лидером по этому показателю (рис. 1.56)[49].

Рис. 1.55. Число лиц, потерпевших от преступлений

Рис. 1.56. Число лиц, содержащихся в местах лишения свободы

Безусловно, рост преступности в постсоветский период резко диссонировал с криминогенной атмосферой в СССР. Однако в 2000-е гг. «лихое время» отнюдь не закончилось. Общее количество совершаемых преступлений год от года возрастало. Уровень криминогенности оказался даже выше, чем в период приватизационного передела собственности (рис. 1.54)[47].

Рис. 1.54. Численность зарегистрированных преступлений в России

Действительно, за 2000-е гг. к исходу десятилетия несколько снизился показатель убийств. Но в тоже время резко возросла статистика грабежей (почти в два раза). Увеличился за 2000-е гг. годовой показатель численности лиц, ставших объектами преступных посягательств (рис. 1.55)[48]. Возросло количество преступлений, совершенных против несовершеннолетних. Число осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, за первый путинский президентский срок понизилось, но затем снова, начиная с 2005 г., этот показатель изменил траекторию в направлении стремительного роста. К 2010 г. Россия является вместе с США мировым лидером по этому показателю (рис. 1.56)[49].

Рис. 1.55. Число лиц, потерпевших от преступлений

Рис. 1.56. Число лиц, содержащихся в местах лишения свободы

Состояние рекреационно-релаксационной системы и туризма

Получил хождение миф, что будто бы россияне стали больше отдыхать. В действительности же численность учреждений, связанных с инфраструктурой отдыха в России, по многим направлениям была сокращена. Прежде всего это относится к оздоровительным учреждениям социального профиля, функционирование которых напрямую связано с соответствующей политикой государства (рис. 1.57)[50].

Рис. 1.57. Численность санаторно-курортных учреждений и предприятий отдыха

В качестве особо перспективного и интенсивно развивающегося направления в России позиционируется туризм. Россияне в 2000-е гг. стали действительно больше путешествовать по свету. Правда, позволить себе это в состоянии сравнительно незначительный сегмент российского общества. Для большинства туристский тур по-прежнему является видом «роскоши». Успехи политики в сфере туризма сводятся фактически на нет при сравнении динамики въездных и выездных туристских потоков. Россияне гораздо чаще выезжают за границу, чем иностранцы едут в Россию. И этот разрыв год от года устойчиво возрастает. Та часть российских граждан, которая располагает средствами для приобретения туристских услуг, отдает предпочтение туризму за рубежом, чем путешествиям по своей стране. Бурное развитие туристской сферы в РФ оказывается на поверку преимущественно видом инвестирования экономик других государств. И это понятно: качество обслуживания туристов в России значительно ниже мировых стандартов. Туристский имидж России в сравнительном сопоставлении не только не улучшился, но на фоне остальных стран существенно понизился (рис. 1.58-1.59)[51].

Рис. 1.57. Численность санаторно-курортных учреждений и предприятий отдыха

В качестве особо перспективного и интенсивно развивающегося направления в России позиционируется туризм. Россияне в 2000-е гг. стали действительно больше путешествовать по свету. Правда, позволить себе это в состоянии сравнительно незначительный сегмент российского общества. Для большинства туристский тур по-прежнему является видом «роскоши». Успехи политики в сфере туризма сводятся фактически на нет при сравнении динамики въездных и выездных туристских потоков. Россияне гораздо чаще выезжают за границу, чем иностранцы едут в Россию. И этот разрыв год от года устойчиво возрастает. Та часть российских граждан, которая располагает средствами для приобретения туристских услуг, отдает предпочтение туризму за рубежом, чем путешествиям по своей стране. Бурное развитие туристской сферы в РФ оказывается на поверку преимущественно видом инвестирования экономик других государств. И это понятно: качество обслуживания туристов в России значительно ниже мировых стандартов. Туристский имидж России в сравнительном сопоставлении не только не улучшился, но на фоне остальных стран существенно понизился (рис. 1.58-1.59)[51].