Страница:

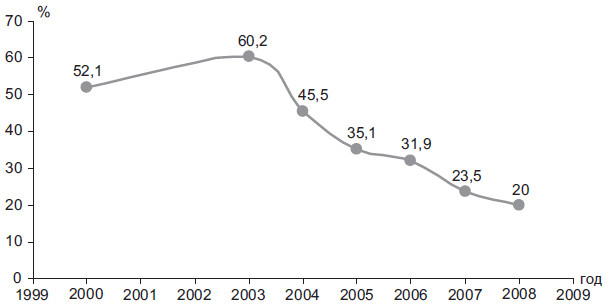

Рис. 1.58. Отношение числа въезда иностранцев (дальнее зарубежье) в Россию к выезду российских граждан за границу с целью туризма (неконкурентоспособность российских инфраструктур в сфере оказания туристских услуг)

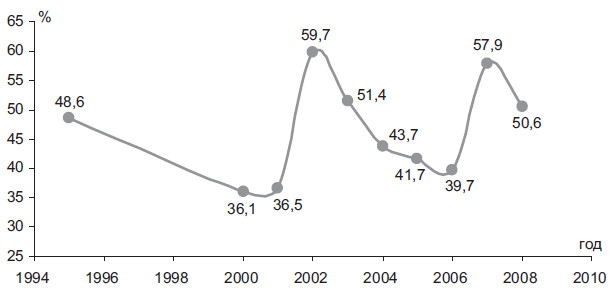

Рис. 1.59. Отношение числа реализованных российскому населению турпутевок по территории России к проданным путевкам в зарубежные страны

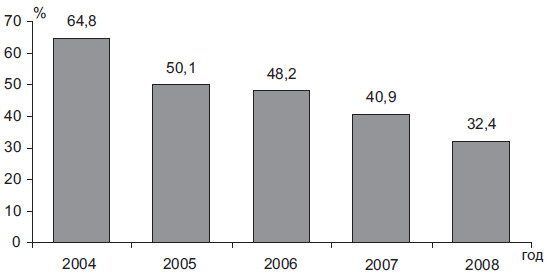

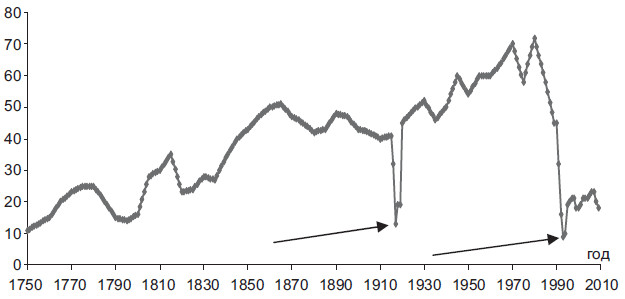

«Громом среди ясного неба» для некоторых руководителей, находящихся в искаженном информационном поле, стало фиаско российских олимпийцев на зимней Олимпиаде в Ванкувере. Провал был объяснен организационными ошибками подготовки в соответствующем олимпийском цикле. Виновные в лице Л. Тягачева были найдены. Судя по оргвыводам, может сложиться впечатление, что ванкуверская неудача – это черная полоса после серии блестящих побед. Создавался миф о выдающихся спортивных достижениях 2000-х гг. (футбол, хоккей). Но высшие спортивные достижения традиционно измеряются числом завоеванных золотых медалей. При подсчете доли «золота», которое получили россияне от общего комплекта разыгрываемых золотых наград на олимпийских играх, тренд спортивной деградации России очевиден. Точка Ванкувера находится на общей наклонной плоскости снижения показателей российских олимпийцев (рис. 1.60).

Рис. 1.60. Доля золотых медалей России в общем числе золотых медалей, разыгрываемых на олимпийских играх

Экологическое состояние

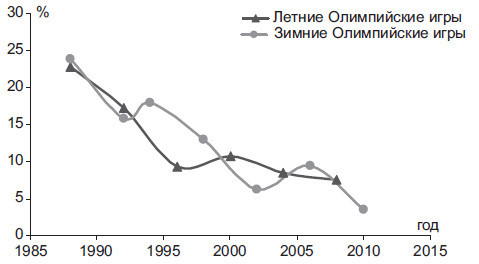

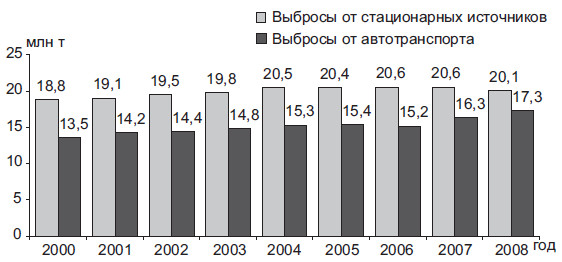

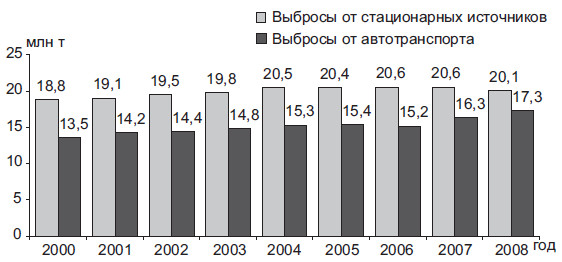

Снижение объемов промышленного производства улучшило показатели, характеризующие экологическую ситуацию. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Но видеть в этом результат целенаправленной политики не приходится. При некоторой активизации производственных мощностей кривая выбросов вредных веществ в атмосферу устойчиво пошла вверх (рис. 1.61)[52]. Государство оказалось совершенно неготовым к инновациям по внедрению «зеленых технологий».

Рис. 1.61. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в РФ

Особенно наглядно это прослеживается в отношении роста выбросов в атмосферу от автотранспорта. Стремительная автомобилизация российского населения не могла не сказаться на динамике данного показателя. Однако актуальную для Запада задачу внедрения экологически чистого автотранспорта никто всерьез решать не пытается.

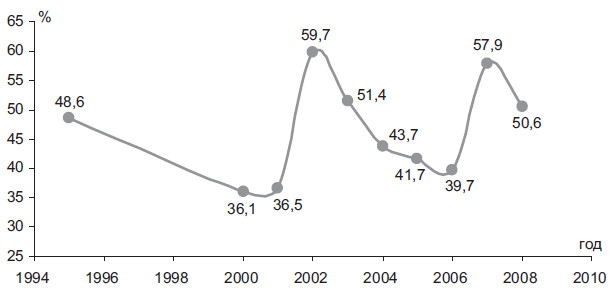

Российский статистический ежегодник предоставляет сведения как об общих объемах отходов производства и потребления, так и об их использовании и обезвреживании. По этой статистике нетрудно рассчитать, какова эффективность функционирования экологических служб России. Показателем ее может служить доля отходов, которые были обезврежены и переработаны. Такой расчет позволяет снять аргумент, что при активизации экономического развития экологическая ситуация объективно ухудшается. Полученный результат дает основания утверждать, что политика в сфере экологии носит в современной России характер авральных кампаний. Такие «походы» в защиту природы были зафиксированы в 2002 г. и 2007 г. После достигнутых разовых высоких показателей следовал системный спад (рис. 1.62)[53].

Рис. 1.62. Удельный вес использованных и обезвреженных отходов производства и потребления

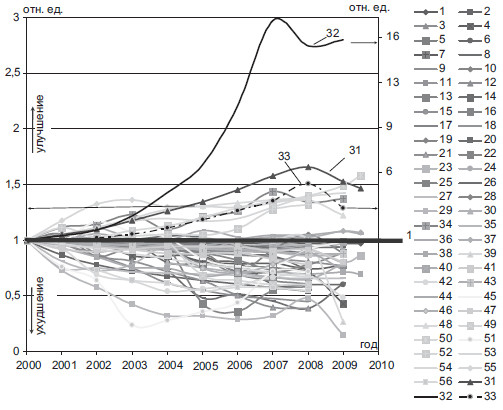

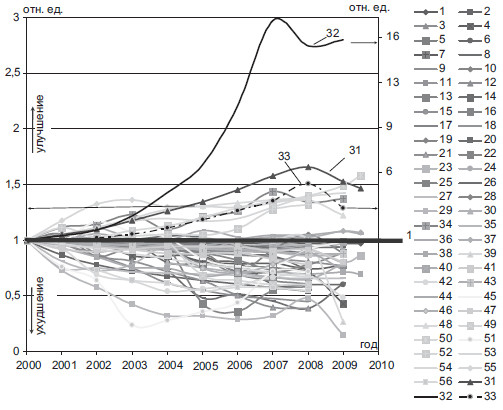

Поставим вопрос о качестве (успешности) современного российского государственного управления в самом обобщенном виде. На уровне – правильной дорогой идет страна или неправильной. На рис. 1.64 приведена изменчивость 56-ти статистических показателей развития России за десятилетие 2000–2010 гг. Этот период не спишешь на коммунистов или на Ельцина. Это период сложившейся идеологической либеральной, асоциальной, полусуверенной, цивилизационно неидентичной, монетаристской, сырьевой идеологии, неинвестирующей и неинноватизирующей, но коммерциализирующей все и вся – период следования псевдомодели развития. Это действительно системная и вполне осознанно выбранная правящей группировкой страны модель.

Успешна она или неуспешна? Правильна или неправильна?

Очевидно, что для обогатившейся части общества совершенно успешна и правильна. Очевидно, что для иных социальных групп и самого государства оценка может быть и иной. Как преодолеть релятивизм критериев оценки?

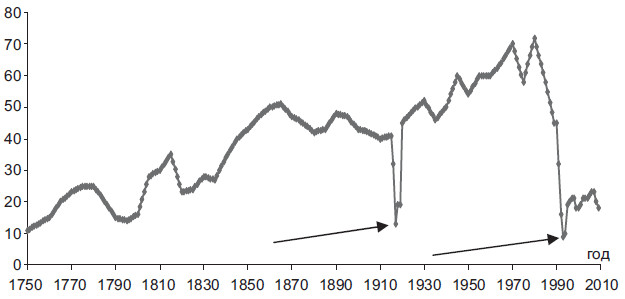

Есть два способа. Первый заключается в нахождении абсолютной ценности для всего разнородного общества. В работах Центра проблемного анализа и государственно – управленческого проектирования по теме «Национальная идея России» таковая предлагается в виде Родины. Одной на всех. На операционали-зированном языке это есть способность страны быть и быть всегда[54].Актуальность такой постановки вытекает хотя бы из того, что Россия в новейшие времена разваливалась уже дважды. Для характеристики способности быть и быть всегда введено понятие коэффициента жизнеспособности страны. Исторический ход этого коэффициента показан на рис. 1.63.

Рис. 1.63. Коэффициент жизнеспособности России в ее истории.

Стрелками отмечены моменты развала страны

Соответственно, можно сопоставить результативность выбранной модели страны в тот или иной период. В этом смысле страна в современный период катится к очередному развалу. Однако еще раз заметим, что кто-то считает иначе.

Можно пойти и другим путем. Взять для оценки показатели, критерии которых достаточно консенсусны. Ну, действительно, рост смертности – для всех нормальных людей это плохо. Рост ВВП – хорошо. Рост суицидов – плохо. Рост производительности труда – хорошо. Если можно изменчивость каждого параметра развития представить в очевидной и бесспорной шкале «плохо-хорошо», то последующее суммирование покажет первое приближение ответа на вопрос: правильно или нет развивается страна? Тут, конечно, есть сложности, касающиеся весов отдельных показателей, но в первом приближении оценка делается с точностью до знака. Плюс или минус. Правильно или неправильно.

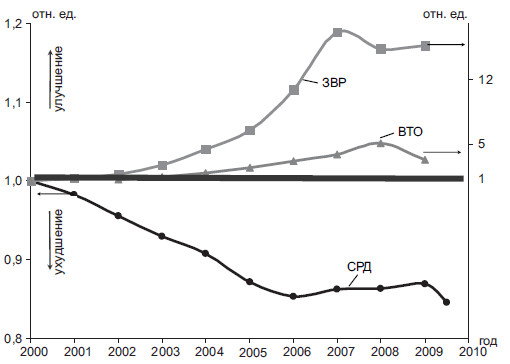

С этой целью показатели развития нормировались на свое же значение в 2000 г., и если их рост означает «плохо», или падение означает «хорошо», то бралась обратная функция. Если рост означает «хорошо», а падение – «плохо», то они так и изображались на графике. Таким образом получены два полупространства оценки динамики развития стран. Верхнее полупространство «хорошо – правильно» и нижнее полупространство «плохо – неправильно».

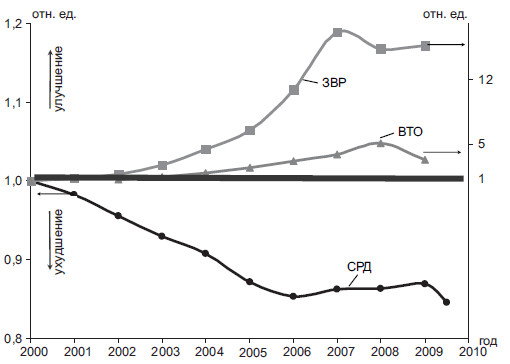

На рис. 1.64 показан результат. В том числе то, что получается при усреднении всех показателей развития, кроме золотовалютных резервов и внешнеторгового оборота (включая в ансамбль параметров даже дутый нефтяными ценами сырьевой экспортный ВВП). Жирная черная кривая развития страны идет уверенно вниз. Особенно в условиях кризиса, что как раз и свидельствует о потере суверенности развития.

Сопоставим вывод, полученный по совокупности частных критериев развития, с выводом о жизнеспособности страны, показанной на рис. 1.64. Они совпадают. Страна исповедует нежизнеспособную псевдомодель развития и соответствующую идеологию. Закладывает их в государственное управление.

Судя по выступлениям руководителей государства, создается впечатление об их искусственной отстраненности от информации о положении дел в стране. А между тем, страна продолжает, как это отчетливо видно, системно деградировать. Приход В.В. Путина замедлил темпы падения. Обвал 1990-х гг. перешел в плавное скольжение вниз по наклонной плоскости. Но вектор падения по широкому перечню показателей все равно не преодолен. Для его изменения нужна трансформация самой существующей на сегодня псевдомодели.

Итак, далеко неполный экскурс в официальную статистику состояния и развития страны подошел к завершению. Вывод очевиден!

Самое главное, что показывает панорамный статистический портрет страны, – это то, что ее всеобщая деградация, начавшаяся во времена Ельцина, в периоды второго и третьего президентов России своего направления не изменила. Ее всеобщность говорит о том, что это результат не ошибок, недоработок или неудачных кадровых назначений.

Рис. 7.31. Относительная изменчивость 56-ти показателей развития страны по данным Росстата (ЗВР – золотовалютные резервы, ВТО – внешнеторговый оборот, СРД – среднее всех остальных показателей)[55]

Диагноз в другом: реализуемая государственная политика является для России нежизнеспособной.

Трансформация непригодной и нежизнеспособной псевдомодели страны неизбежна. Это не мнение, не частный интерес или вкусовая позиция авторов, а объективный вывод и очевидная альтернатива. Если Россия не изменится, то при усилении социально-политической нестабильности и внешнего давления ее распад скорее всего станет неизбежным. Для иного исхода, т. е. успешного и устойчивого развития России, властная идейная трансформация неизбежна.

Рис. 1.61. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в РФ

Особенно наглядно это прослеживается в отношении роста выбросов в атмосферу от автотранспорта. Стремительная автомобилизация российского населения не могла не сказаться на динамике данного показателя. Однако актуальную для Запада задачу внедрения экологически чистого автотранспорта никто всерьез решать не пытается.

Российский статистический ежегодник предоставляет сведения как об общих объемах отходов производства и потребления, так и об их использовании и обезвреживании. По этой статистике нетрудно рассчитать, какова эффективность функционирования экологических служб России. Показателем ее может служить доля отходов, которые были обезврежены и переработаны. Такой расчет позволяет снять аргумент, что при активизации экономического развития экологическая ситуация объективно ухудшается. Полученный результат дает основания утверждать, что политика в сфере экологии носит в современной России характер авральных кампаний. Такие «походы» в защиту природы были зафиксированы в 2002 г. и 2007 г. После достигнутых разовых высоких показателей следовал системный спад (рис. 1.62)[53].

Рис. 1.62. Удельный вес использованных и обезвреженных отходов производства и потребления

Поставим вопрос о качестве (успешности) современного российского государственного управления в самом обобщенном виде. На уровне – правильной дорогой идет страна или неправильной. На рис. 1.64 приведена изменчивость 56-ти статистических показателей развития России за десятилетие 2000–2010 гг. Этот период не спишешь на коммунистов или на Ельцина. Это период сложившейся идеологической либеральной, асоциальной, полусуверенной, цивилизационно неидентичной, монетаристской, сырьевой идеологии, неинвестирующей и неинноватизирующей, но коммерциализирующей все и вся – период следования псевдомодели развития. Это действительно системная и вполне осознанно выбранная правящей группировкой страны модель.

Успешна она или неуспешна? Правильна или неправильна?

Очевидно, что для обогатившейся части общества совершенно успешна и правильна. Очевидно, что для иных социальных групп и самого государства оценка может быть и иной. Как преодолеть релятивизм критериев оценки?

Есть два способа. Первый заключается в нахождении абсолютной ценности для всего разнородного общества. В работах Центра проблемного анализа и государственно – управленческого проектирования по теме «Национальная идея России» таковая предлагается в виде Родины. Одной на всех. На операционали-зированном языке это есть способность страны быть и быть всегда[54].Актуальность такой постановки вытекает хотя бы из того, что Россия в новейшие времена разваливалась уже дважды. Для характеристики способности быть и быть всегда введено понятие коэффициента жизнеспособности страны. Исторический ход этого коэффициента показан на рис. 1.63.

Рис. 1.63. Коэффициент жизнеспособности России в ее истории.

Стрелками отмечены моменты развала страны

Соответственно, можно сопоставить результативность выбранной модели страны в тот или иной период. В этом смысле страна в современный период катится к очередному развалу. Однако еще раз заметим, что кто-то считает иначе.

Можно пойти и другим путем. Взять для оценки показатели, критерии которых достаточно консенсусны. Ну, действительно, рост смертности – для всех нормальных людей это плохо. Рост ВВП – хорошо. Рост суицидов – плохо. Рост производительности труда – хорошо. Если можно изменчивость каждого параметра развития представить в очевидной и бесспорной шкале «плохо-хорошо», то последующее суммирование покажет первое приближение ответа на вопрос: правильно или нет развивается страна? Тут, конечно, есть сложности, касающиеся весов отдельных показателей, но в первом приближении оценка делается с точностью до знака. Плюс или минус. Правильно или неправильно.

С этой целью показатели развития нормировались на свое же значение в 2000 г., и если их рост означает «плохо», или падение означает «хорошо», то бралась обратная функция. Если рост означает «хорошо», а падение – «плохо», то они так и изображались на графике. Таким образом получены два полупространства оценки динамики развития стран. Верхнее полупространство «хорошо – правильно» и нижнее полупространство «плохо – неправильно».

На рис. 1.64 показан результат. В том числе то, что получается при усреднении всех показателей развития, кроме золотовалютных резервов и внешнеторгового оборота (включая в ансамбль параметров даже дутый нефтяными ценами сырьевой экспортный ВВП). Жирная черная кривая развития страны идет уверенно вниз. Особенно в условиях кризиса, что как раз и свидельствует о потере суверенности развития.

Сопоставим вывод, полученный по совокупности частных критериев развития, с выводом о жизнеспособности страны, показанной на рис. 1.64. Они совпадают. Страна исповедует нежизнеспособную псевдомодель развития и соответствующую идеологию. Закладывает их в государственное управление.

Судя по выступлениям руководителей государства, создается впечатление об их искусственной отстраненности от информации о положении дел в стране. А между тем, страна продолжает, как это отчетливо видно, системно деградировать. Приход В.В. Путина замедлил темпы падения. Обвал 1990-х гг. перешел в плавное скольжение вниз по наклонной плоскости. Но вектор падения по широкому перечню показателей все равно не преодолен. Для его изменения нужна трансформация самой существующей на сегодня псевдомодели.

Итак, далеко неполный экскурс в официальную статистику состояния и развития страны подошел к завершению. Вывод очевиден!

Самое главное, что показывает панорамный статистический портрет страны, – это то, что ее всеобщая деградация, начавшаяся во времена Ельцина, в периоды второго и третьего президентов России своего направления не изменила. Ее всеобщность говорит о том, что это результат не ошибок, недоработок или неудачных кадровых назначений.

Рис. 7.31. Относительная изменчивость 56-ти показателей развития страны по данным Росстата (ЗВР – золотовалютные резервы, ВТО – внешнеторговый оборот, СРД – среднее всех остальных показателей)[55]

Диагноз в другом: реализуемая государственная политика является для России нежизнеспособной.

Трансформация непригодной и нежизнеспособной псевдомодели страны неизбежна. Это не мнение, не частный интерес или вкусовая позиция авторов, а объективный вывод и очевидная альтернатива. Если Россия не изменится, то при усилении социально-политической нестабильности и внешнего давления ее распад скорее всего станет неизбежным. Для иного исхода, т. е. успешного и устойчивого развития России, властная идейная трансформация неизбежна.

Глава 2

Современный российский элитогенез как клановый принцип формирования государственной власти

Что представляет собой современная российская элита? Постичь это возможно, реконструировав механизмы ее формирования. Однако проведение такой реконструкции в достаточной степени затруднено. Основная трудность связана с отсутствием объективной информации. Как правило, подлинные мотивы элитного отбора носят закрытый характер. В основном они определяются принадлежностью неофита к тем или иным клановым группировкам. Но прямая фиксация фактов клановости – вопрос для правоохранительных органов, а не для научного дискурса. В средствах массовой информации циркулируют многочисленные разоблачения на предмет персоналий различных клановых группировок. Однако представительность такого рода информации, ввиду отсутствия верификационных механизмов, весьма сомнительна. Исследование феномена элитогенеза предполагает, таким образом, использование особого методического инструментария.

В исследовании была апробирована новая методика расчета коэффициента клановости в высшей российской государственной власти. Она заключалась в выявлении совпадающих положений в биографиях представителей политической элиты, значимых, т. е. влияющих на их профессиональное поведение. При ситуации значительных биографических совпадений высокой является вероятность клановой кооптации во власть.

Итак, коэффициент клановости (КК) имеет следующий вид:

КК = 100 % × (число членов РК с совпадающим значимым признаком) / (численность РК),

где РК – руководящая структура.

Показатель, превышающий 10 % кланового представительства, рассматривается экспертно как пороговое значение для идентификации клановости. Клановость обычно возникает при единстве включенности типа орденской, при общих обстоятельствах биографии (совместное проживание когда-либо, учеба, служба в армии, эмиграция), национальности, интересах криминального клана (мафия), религиозных, родственных и т. д.

Чиновник высокого ранга, обучавшийся в одном образовательном учреждении с политическим лидером государства, мог быть кооптирован во властные структуры и в силу личных способностей. Но вероятность действия клановых кооптационных механизмов, безусловно, выше.

Исследование было ориентировано на решение двух основополагающих задач. Во-первых, предстояло ответить на вопросы: существовали ли кланы и клановые механизмы кооптации высшей российской политической элиты и какова была динамика изменений во времени соответствующего коэффициента. Во-вторых, следовало определить факторное воздействие политических кланов на жизнеспособность российской государственности.

Решение второй исследовательской задачи сопряжено с ответом на вопрос о невозможности выстраивания реальных управленческих механизмов без существования консолидированной вокруг лидера властной команды. Для эффективного управления глава государства должен иметь кадровый круг, на который он мог бы лично опереться при решении актуальных политических задач. Фактор личной преданности занимает поэтому значимое место. Без собственной команды лидер государства (да и любой управленческой структуры) обречен на неуспех.

Кадровый отбор во власть исключительно на основе профессиональных качеств сам по себе еще не является гарантией успеха. Не факт, что профессионалы будут работать на решение командных задач. Неинтегрированному в команду управленцу неуспех системы может быть в определенных случаях более выгодным, чем ее успешность. Провал вышестоящего руководства оказывается для него зачастую желаемым результатом, обеспечивающим собственное продвижение вверх по служебной лестнице. Напротив, для человека клана неуспех команды, ввиду неразрывной персональной связи с ней, является личным поражением. Его политическая судьба имманентно связана с командным лидером. Уход последнего означает уход всей команды.

С другой стороны, превышение порога клановизации объективно ведет к снижению качества государственного управления. Непрофессиональность кадров может явиться в данном случае фактором деструкции государства. Преданность командному лидеру при отсутствии соответствующих знаний и умений не позволяет эффективно осуществлять управленческие функции, не говоря уже о решении сложных нестандартных или форсмажорных политических задач. Консервация клановой модели ведет к селекции и размножению посредственностей. Напротив, представительство специалистов, «цвета нации» во власти выхолащивается.

Длительная клановая селекция кадров неизбежно ведет к государственной катастрофе. Показателен в этом плане исторический опыт российской государственности. Общеизвестно, какими проблемами в осуществлении управленческих функций в Московском царстве XVII столетия оборачивалось сохранение системы «местничества». Родовой принцип выстраивания властной иерархии парализовал в отдельных случаях всю систему государственного управления. Особенно наглядно эти провалы обнаруживались в периоды военных конфликтов. Правительство даже было вынуждено периодически объявлять о «безместии» на периоды войн. Представители высокородных боярских клановых группировок фактически саботировали распоряжения, поступающие со стороны неинкорпорированных в аристократическую систему военачальников. Не случайно, что петровскому государственному реформированию непосредственно предшествовала отмена местничества в 1682 г. специальным решением Земского собора. Однако разрушить сложившуюся клановую систему оказалось достаточно непросто. При Петре I в этих целях вносился запрет на выписки из местнических книг, проводилось их массовое сожжение[56].

Аналогичная ситуация сложилась на закате существования Российской империи. Сохранявшаяся сословная система кадровой ротации все более приходила в противоречие с задачами привлечения на государственную службу новых управленцев-профессионалов. К осуществлению актуальных программ модернизации страны кооптированная преимущественно из поместных дворян тогдашняя политическая элита была малопригодна.

Таким образом, возникает понимание амбивалентного значения кланов в системе государственного управления. С одной стороны, клановые механизмы кадровой ротации снижают профессиональные потенциалы управленческих кадров. С другой, они же формируют властную команду, являясь опорой политического лидера в осуществлении единого курса. Следовательно, речь должна идти не об упразднении кланов. Это не может быть достигнуто в принципе. Место ликвидированного клана с неизбежностью займет новый. Реалистическая задача – это вопрос оптимизации. Управленческим ориентиром в данном случае должен стать оптимум клановой инкорпорации во власть, ограниченной критериальными рамками профессионализма управленческой команды.

В исследовании была апробирована новая методика расчета коэффициента клановости в высшей российской государственной власти. Она заключалась в выявлении совпадающих положений в биографиях представителей политической элиты, значимых, т. е. влияющих на их профессиональное поведение. При ситуации значительных биографических совпадений высокой является вероятность клановой кооптации во власть.

Итак, коэффициент клановости (КК) имеет следующий вид:

КК = 100 % × (число членов РК с совпадающим значимым признаком) / (численность РК),

где РК – руководящая структура.

Показатель, превышающий 10 % кланового представительства, рассматривается экспертно как пороговое значение для идентификации клановости. Клановость обычно возникает при единстве включенности типа орденской, при общих обстоятельствах биографии (совместное проживание когда-либо, учеба, служба в армии, эмиграция), национальности, интересах криминального клана (мафия), религиозных, родственных и т. д.

Чиновник высокого ранга, обучавшийся в одном образовательном учреждении с политическим лидером государства, мог быть кооптирован во властные структуры и в силу личных способностей. Но вероятность действия клановых кооптационных механизмов, безусловно, выше.

Исследование было ориентировано на решение двух основополагающих задач. Во-первых, предстояло ответить на вопросы: существовали ли кланы и клановые механизмы кооптации высшей российской политической элиты и какова была динамика изменений во времени соответствующего коэффициента. Во-вторых, следовало определить факторное воздействие политических кланов на жизнеспособность российской государственности.

Решение второй исследовательской задачи сопряжено с ответом на вопрос о невозможности выстраивания реальных управленческих механизмов без существования консолидированной вокруг лидера властной команды. Для эффективного управления глава государства должен иметь кадровый круг, на который он мог бы лично опереться при решении актуальных политических задач. Фактор личной преданности занимает поэтому значимое место. Без собственной команды лидер государства (да и любой управленческой структуры) обречен на неуспех.

Кадровый отбор во власть исключительно на основе профессиональных качеств сам по себе еще не является гарантией успеха. Не факт, что профессионалы будут работать на решение командных задач. Неинтегрированному в команду управленцу неуспех системы может быть в определенных случаях более выгодным, чем ее успешность. Провал вышестоящего руководства оказывается для него зачастую желаемым результатом, обеспечивающим собственное продвижение вверх по служебной лестнице. Напротив, для человека клана неуспех команды, ввиду неразрывной персональной связи с ней, является личным поражением. Его политическая судьба имманентно связана с командным лидером. Уход последнего означает уход всей команды.

С другой стороны, превышение порога клановизации объективно ведет к снижению качества государственного управления. Непрофессиональность кадров может явиться в данном случае фактором деструкции государства. Преданность командному лидеру при отсутствии соответствующих знаний и умений не позволяет эффективно осуществлять управленческие функции, не говоря уже о решении сложных нестандартных или форсмажорных политических задач. Консервация клановой модели ведет к селекции и размножению посредственностей. Напротив, представительство специалистов, «цвета нации» во власти выхолащивается.

Длительная клановая селекция кадров неизбежно ведет к государственной катастрофе. Показателен в этом плане исторический опыт российской государственности. Общеизвестно, какими проблемами в осуществлении управленческих функций в Московском царстве XVII столетия оборачивалось сохранение системы «местничества». Родовой принцип выстраивания властной иерархии парализовал в отдельных случаях всю систему государственного управления. Особенно наглядно эти провалы обнаруживались в периоды военных конфликтов. Правительство даже было вынуждено периодически объявлять о «безместии» на периоды войн. Представители высокородных боярских клановых группировок фактически саботировали распоряжения, поступающие со стороны неинкорпорированных в аристократическую систему военачальников. Не случайно, что петровскому государственному реформированию непосредственно предшествовала отмена местничества в 1682 г. специальным решением Земского собора. Однако разрушить сложившуюся клановую систему оказалось достаточно непросто. При Петре I в этих целях вносился запрет на выписки из местнических книг, проводилось их массовое сожжение[56].

Аналогичная ситуация сложилась на закате существования Российской империи. Сохранявшаяся сословная система кадровой ротации все более приходила в противоречие с задачами привлечения на государственную службу новых управленцев-профессионалов. К осуществлению актуальных программ модернизации страны кооптированная преимущественно из поместных дворян тогдашняя политическая элита была малопригодна.

Таким образом, возникает понимание амбивалентного значения кланов в системе государственного управления. С одной стороны, клановые механизмы кадровой ротации снижают профессиональные потенциалы управленческих кадров. С другой, они же формируют властную команду, являясь опорой политического лидера в осуществлении единого курса. Следовательно, речь должна идти не об упразднении кланов. Это не может быть достигнуто в принципе. Место ликвидированного клана с неизбежностью займет новый. Реалистическая задача – это вопрос оптимизации. Управленческим ориентиром в данном случае должен стать оптимум клановой инкорпорации во власть, ограниченной критериальными рамками профессионализма управленческой команды.

Кланы за ширмой демократической государственности: американский опыт фильтрационных институтов рекрутинга политических элит

Политическая элита в действительности нигде и никогда не формировалась демократическим путем. Тезис о необходимости демократизации часто использовала контрэлита против существующей элитной группировки.

Формирование элит в реальности во все исторические времена имело корпоративный, закрытый характер. Везде оно являлось результатом действия различных фильтрационных институтов. В европейские Средние века это были монашеские ордена. На Востоке роль своеобразного политического фильтра принадлежала религиозным школам. В Новое время появляются различного рода политические клубы. Фильтрационные функции исторически принадлежали (и есть основания полагать, что по-прежнему принадлежат) институту масонства. Учитывая реальную дороговизну политических выборов, существует и определенный финансовый фильтр элитного отбора.

Для обнаружения скрытых за ширмой демократии истинных механизмов рекрутинга элит можно обратиться к опыту США.

Определенное клановое представительство существует в любом государстве. Даже в тех государственных системах, которые традиционно позиционируются в качестве демократии, значительное влияние сохраняют политические кланы. Достаточно обратиться к рассмотрению политического истэблишмента США. В 1950-е гг. социолог Ч.Р. Миллз насчитал 200 семей, которые с момента принятия Декларации независимости фактически целиком формировали американскую политическую и деловую элиту[57]. Появление не входящих в этот клановый круг фигурантов носило исключительный характер. Новые фамилии достаточно быстро исчезали с политического небосклона.

За прошедший с момента миллсовского исследования период мало что изменилось. Наиболее яркий пример – отец и сын Буши в президентском кресле США. Между ними при этом был только один фигурант высшей власти – Билл Клинтон. Характерно, что по прошествии второго бушевского правления на политическом Олимпе вновь восстанавливается клинтоновское представительство в лице госсекретаря США Хиллари Клинтон. Чем в данном случае номинируемые в качестве оплота демократии Соединенные Штаты принципиально отличаются от фамильных режимов ряда стран Востока? Тот же непотизм в действии. Личностные качества Дж. Буша-младшего вряд ли у кого-либо оставят сомнения о его продвижении во власть по каналам клановой инкорпорации.

Но, может быть, приводимый пример представляет собой исключение из общего правила демократической ротации? Династии политиков для США – типичное явление. Так, сын второго президента Соединенных Штатов Дж. Адамса Дж. К. Адамс стал сначала госсекретарем, а потом и пятым президентом. Внук основателя политической династии Ч.Ф. Адамс участвовал в избирательной кампании 1848 г., претендуя, хотя и неудачно, на пост вице-президента. Ну а правнук стал одним из наиболее знаменитых (а знаменитость, как правило, редко достигается без соответствующего продвижения) американских историков.

В клановом родстве между собой состояли Теодор и Франклин Рузвельты. Сам автор великого антикризисного курса находился в дальнем родстве с президентами Улиссом Грантом и Захарией Тейлором. Сыновья Франклина Делано претендовали на занятие постов мэра Лос-Анджелеса и губернатора Нью-Йорка.

Нет нужды говорить о месте в американской политической элите клана Кеннеди. Видным сенатором от Демократической партии являлся отец вице-президента в администрации Б. Клинтона, соперник Дж. Буша на выборах Альбер Гор. Дед другого претендента на президентское кресло Дж. Маккея, имея чин четырехзвездного адмирала, являлся одним из основоположников авианосной стратегии ВМФ США, а отец – главнокомандующим Тихоокеанским флотом, руководившим американскими военноморскими силами в период войны во Вьетнаме.

Среди знаменитых прямых предков Дж. Буша – младшего не только президент США. Его дед был сенатором, один прадед – руководителем Национальной ассоциации мануфактурных производств и экономическим советником Герберта Гувера, другой – основателем одной из крупнейших компаний Уолл-стрита Brown Brothers Harriman и финансистом успешных выборных кампаний Франклина Рузвельта.

Выборы очередным президентом США имеющего кенийских предков афроамериканца Барака Обамы – необходимый полит-технологический ход по восстановлению дезавуированной «американской мечты» о равенстве возможностей. Но принципиально сложившуюся систему клановых инкорпораций во власть это не меняет при наличии известных нитей, связующих и Б. Обаму с определенным сектором американского истэблишмента. Что уж в этом отношении говорить о России, для которой традиция демократии при формировании властных элит гораздо менее актуальна, чем для Соединенных Штатов.

Фильтрационные институты элитного отбора – реальность американской политической жизни.

Формирование элит в реальности во все исторические времена имело корпоративный, закрытый характер. Везде оно являлось результатом действия различных фильтрационных институтов. В европейские Средние века это были монашеские ордена. На Востоке роль своеобразного политического фильтра принадлежала религиозным школам. В Новое время появляются различного рода политические клубы. Фильтрационные функции исторически принадлежали (и есть основания полагать, что по-прежнему принадлежат) институту масонства. Учитывая реальную дороговизну политических выборов, существует и определенный финансовый фильтр элитного отбора.

Для обнаружения скрытых за ширмой демократии истинных механизмов рекрутинга элит можно обратиться к опыту США.

Определенное клановое представительство существует в любом государстве. Даже в тех государственных системах, которые традиционно позиционируются в качестве демократии, значительное влияние сохраняют политические кланы. Достаточно обратиться к рассмотрению политического истэблишмента США. В 1950-е гг. социолог Ч.Р. Миллз насчитал 200 семей, которые с момента принятия Декларации независимости фактически целиком формировали американскую политическую и деловую элиту[57]. Появление не входящих в этот клановый круг фигурантов носило исключительный характер. Новые фамилии достаточно быстро исчезали с политического небосклона.

За прошедший с момента миллсовского исследования период мало что изменилось. Наиболее яркий пример – отец и сын Буши в президентском кресле США. Между ними при этом был только один фигурант высшей власти – Билл Клинтон. Характерно, что по прошествии второго бушевского правления на политическом Олимпе вновь восстанавливается клинтоновское представительство в лице госсекретаря США Хиллари Клинтон. Чем в данном случае номинируемые в качестве оплота демократии Соединенные Штаты принципиально отличаются от фамильных режимов ряда стран Востока? Тот же непотизм в действии. Личностные качества Дж. Буша-младшего вряд ли у кого-либо оставят сомнения о его продвижении во власть по каналам клановой инкорпорации.

Но, может быть, приводимый пример представляет собой исключение из общего правила демократической ротации? Династии политиков для США – типичное явление. Так, сын второго президента Соединенных Штатов Дж. Адамса Дж. К. Адамс стал сначала госсекретарем, а потом и пятым президентом. Внук основателя политической династии Ч.Ф. Адамс участвовал в избирательной кампании 1848 г., претендуя, хотя и неудачно, на пост вице-президента. Ну а правнук стал одним из наиболее знаменитых (а знаменитость, как правило, редко достигается без соответствующего продвижения) американских историков.

В клановом родстве между собой состояли Теодор и Франклин Рузвельты. Сам автор великого антикризисного курса находился в дальнем родстве с президентами Улиссом Грантом и Захарией Тейлором. Сыновья Франклина Делано претендовали на занятие постов мэра Лос-Анджелеса и губернатора Нью-Йорка.

Нет нужды говорить о месте в американской политической элите клана Кеннеди. Видным сенатором от Демократической партии являлся отец вице-президента в администрации Б. Клинтона, соперник Дж. Буша на выборах Альбер Гор. Дед другого претендента на президентское кресло Дж. Маккея, имея чин четырехзвездного адмирала, являлся одним из основоположников авианосной стратегии ВМФ США, а отец – главнокомандующим Тихоокеанским флотом, руководившим американскими военноморскими силами в период войны во Вьетнаме.

Среди знаменитых прямых предков Дж. Буша – младшего не только президент США. Его дед был сенатором, один прадед – руководителем Национальной ассоциации мануфактурных производств и экономическим советником Герберта Гувера, другой – основателем одной из крупнейших компаний Уолл-стрита Brown Brothers Harriman и финансистом успешных выборных кампаний Франклина Рузвельта.

Выборы очередным президентом США имеющего кенийских предков афроамериканца Барака Обамы – необходимый полит-технологический ход по восстановлению дезавуированной «американской мечты» о равенстве возможностей. Но принципиально сложившуюся систему клановых инкорпораций во власть это не меняет при наличии известных нитей, связующих и Б. Обаму с определенным сектором американского истэблишмента. Что уж в этом отношении говорить о России, для которой традиция демократии при формировании властных элит гораздо менее актуальна, чем для Соединенных Штатов.

Фильтрационные институты элитного отбора – реальность американской политической жизни.