Страница:

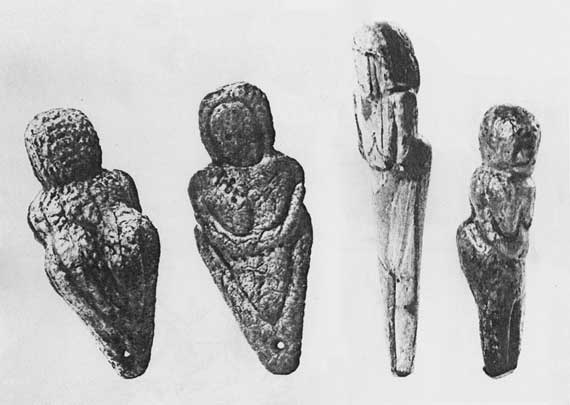

Палеолитические изображения Великой Богини, найденные в Сибири.

Первоначально Кибела как Великая Богиня почиталась в Малой Азии, где за ней и закрепился эпитет Горной (Хозяйки). Ее культ был жестоким и устрашающим. Богиня требовала непрерывных кровавых жертв. Что это были за жертвы, описывает уже в новое время известный античный писатель Лукиан Самосатский (ок. 120 – после 180). Вот как описывается кульминация весеннего празднества в честь Великой Богини:

«В то время, как одни играют на флейтах и справляют оргии, на многих уже находит безумие, и, хотя пришли они сюда только как на зрелище, начинают делать следующее, – расскажу и о том, что они делают: юноша, которому надлежит совершить это, с громким криком сбрасывает свои одежды, выходит на середину и выхватывает меч; мечи эти постоянно находятся там, как я думаю, для этих целей. Оскопив себя мечом, юноша носится по всему городу, держа в руках то, что он отсек. И в какой бы дом он ни забросил это, оттуда он получает женские одежды и украшения. Вот всё, что совершается во время оскопления».[20]

Этот бесчеловечный обычай существовал на протяжении тысячелетий и был связан в первую очередь с культом Великой Богини Кибелы – в память о ее возлюбленном Аттисе, первым подвергшим себя самокастрации (правда, в состоянии помутнения разума). (Между прочим, начало взаимоотношений самовластной и не терпящей возражений Кибелы с прекрасным юношей Аттисом очень напоминает схему соблазнения уральских парней Хозяйкой Медной горы). В соответствии с матриархальной традицией изуверский ритуал массового или индивидуального оскопления мужчин был распространен повсеместно, а его традиции уходят в глубь веков. Тем более что уж чего-чего, а кровожадности в оргиастических ритуалах, особенно выполняемых женщинами, хватало во все времена. Достаточно показательны необузданные оргии с бесконтрольно-сексуальным и кровавым финалом, который в античной Греции был связан с культом Диониса-Загрея (подробнее о нем – см. ниже). Здесь шествия и радения одурманенных вином и наркотиками толп сопровождались дикими конвульсиями и бессвязными выкриками, преследованием и растерзанием всего живого.

Изображение Гекаты на позднеантичной гемме.

Особенно неистовствовали женщины, прозванные менадами (буквальный перевод – «безумствующие»). Наркотическое снадобье они вводили прямо во влагалище и превращались в сексуально необузданных фурий. Полуобнаженные, едва прикрытые звериными шкурами, увитые плющом и обвешанные задушенными змеями, со спутанными волосами и искусственными фаллосами в руках, которые впоследствии трансформировались в ритуальные свечи, менады с дикими воплями носились по лесам и горам, преследуя мужчин, а насладившись ими, разрывали на части, пили кровь своих жертв и других растерзанных живьем животных. Тем самым они как бы приобщались к телу и крови самого Диониса, который, по наиболее распространенной версии, был растерзан титанами, а куски его тела оказались разбросанными по всей земле (еще один вариант о расчлененном космическом божестве), и лишь впоследствии Зевсу удалось оживить собранные части.

Так выглядела статуя Афины Паллады работы Фидия.

Уместно также вспомнить, что в свое время и на Крите существовал архаичный обычай ежегодного принесения в жертву маленького мальчика. На день его объявляли царем, а потом живьем разрывали на части и съедали – в память о растерзанном и съеденном титанами младенце Дионисе-Загрее. Позднее обреченные к растерзанию дети стали заменяться бычками, которые, впрочем, по-прежнему разрывались на части живьем и тут же поедались в сыром виде. Неудивительно, что именно такие и подобные бесчеловечные обычаи послужили одной из причин, по которой жестокие матриархальные отношения вообще утратили свои позиции, вызвав неизбежный протест и справедливый бунт со стороны мужской половины общества.

Доискиваясь до самых глубинных истоков бажовских мифологических образов нельзя также пройти мимо одной из главных богинь античного пантеона, покровительницы греческого народа Афины Паллады. На многочисленных изваяниях (в том числе на знаменитой статуе работы Фидия, стоявшей в главном святилище афинян – Парфеноне) она изображалась вместе с огромным змеем, принявшим S-образную стойку. Этот змей у ног Совоокой богини порождает множество вопросов. Традиционно считается, что сей змей – всего лишь символический атрибут у ног девы-воительницы. Однако беспристрастный и скрупулезный анализ приводит к совершенно неожиданному выводу: змей этот – сын Афины Паллады, коего она, оставаясь девственницей, сотворила с помощью магических действий.

А дело было так. Хромоногий и безобразный бог Гефест воспылал страстью к Афине, когда та пришла к нему, чтобы выковать оружие, и попытался силой овладеть прекрасной, но непреклонной богиней. Та увернулась, а распалившийся бог-кузнец пролил семя прямо на бедра предмету своего вожделения. Афина с брезгливостью вытерла сперму клочком шерсти и бросила его на землю. Вот из этого субстрата при содействии Земли – Геи и родился змей, прозванный Эрихтонием[21]. Позднейшая традиция превратила его в змееногое чудовище, при виде которого люди сходили с ума. Афина самолично и тайно воспитала его. И хотя подробности данного странного эпизода олимпийской мифологии давно утрачены, знаменитый позднеантичный автор Павсаний, посетивший Парфенон во II веке новой эры и видевший своими глазами творение Фидия, изваянное из слоновой кости и золота, – прямо называет змея у ног Афины Эрихтонием (I, 24, 7).[22]

Эллины так и звали Афину Палладу – «живущая со змеей (змеем)». В одном из орфических гимнов она вообще поименована змеей: «Переливаешься ты, о змея, в исступлении божьем…» (обращаю внимание, что стиль песнопения и прямое отождествление богини со змеей очень уж напоминает какой-нибудь гимн Ригведы). У орфиков она к тому же названа еще и покровительницей (то есть Хозяйкой!) гор и пещер:

Алексей Федорович Лосев, лучший знаток античной мифологии, написавший об Афине Палладе блестящее эссе, полагал, что в мифологическом сознании эллинов богиня-девственница была в отношении древности и исторического приоритета важнее самого владыки Олимпа – Зевса, ибо ее образ восходит ко временам матриархата, «когда о Зевсе не было и помину»[24] (правда, в таком случае не вполне ясно, как Афина могла стать дочерью Зевса). О матриархальных корнях свидетельствует, по Лосеву, и змеиная атрибутика девы-воительницы. На некоторых изваяниях и изображениях она предстает со множеством змеиных причиндалов: металлические змейки помещены на шлеме и одежде; а на одной статуе в полный рост фибула (застежка) на плаще представляет собой клубок сцепившихся змей. Нет, трудно отделаться от впечатления, что у Афины Паллады очень много общего с Хозяйкой Медной горы. Причина одна – общий источник происхождения.

<…> Дивная, любишь пещеры и горные держишь вершины

Гор, отдающихся эхом, и любишь лесные ущелья <…>.[23]

Изображение Афины в древнегреческой вазописи.

Культ Афины Паллады утвердился в Элладе далеко не сразу. Ученые-историки единодушно подчеркивают, что имя ее совсем не греческого происхождения и, скорее всего, сопряжен с мифологией индоевропейской народности, которая предшествовала на Балканах ахейцам и дорийцам, а позже была ассимилирована последними. Звались они пеласгами и так же как и другие индоевропейцы появились в Средиземноморье не ранее II тысячелетия до новой эры. Как и всем другим, им пришлось долго мигрировать с Севера на Юг после катастрофического катаклизма, постигшего их общую полярную прародину. Судя по всему, именно тогда и зародился культ Афины, бывшей одной из матриархальных предводительниц мигрантов. Сопровождавшие ее служители и проводники в свое время получили прозвище афинцев (офенцев, офеней), кои являлись хранителями древнего тайного знания и говорили на особом афинском (офенском) языке[25]. Потомки офеней дожили в России до конца ХХ века нашей эры, сохранив многое от древней гиперборейской эпохи.

Но и после появления на территории Эллады Афине не сразу удалось утвердить свой авторитет. Сначала ей пришлось вступить в нешуточную борьбу с владыкой водной стихии Посейдоном и принудить его к уступке. Затем наступила очередь пеласгийского царя Кекропа (Кекропса), который владел городом, названным впоследствии Афинами, и построил первый храмовыйкомплекс и укрепления на Акрополе. Кекроп был хтоническим змееногим существом с головой человека и телом змея. При нем в Средиземноморье случился первый потоп, но первенство Афине он уступил без кровопролития. Вот как описывает эту историю, подробности коей были давно утрачены, поздний античный мифограф Аполлодор:

«Кекропс был автохтоном, тело у него было сросшееся из тела человека и дракона. Он стал первым царем в Аттике, и эту страну, прежде называвшуюся Актой, назвал по своему имени Кекропией. При нем, как говорят, боги решили поделить между собой города, где бы каждый из них пользовался только ему одному принадлежащими почестями. В Аттику первым пришел Посейдон и, ударив трезубцем о землю посреди акрополя, явил источник морской воды, который ныне называют Эрехтеидой. После него пришла Афина и в присутствии Кекропса вырастила оливу, которую теперь показывают в Пандросии. Когда после этого между двумя богами начался спор из-за обладания Аттикой, Зевс разрешил его, дав им в качестве судей не Кекропса и Краная, как говорят некоторые, и не Эрисихтона, а двенадцать олимпийских богов. Эти боги изрекли приговор, согласно которому эта страна должна была принадлежать Афине, так как Кекропс засвидетельствовал, что Афина первой вырастила там оливу. Афина назвала город по своему имени Афинами, Посейдон же, разгневавшись, затопил Триасийскую равнину и двинул море на Аттику».[26]

Кекропс. Древнегреческая вазопись.

Между прочим, память о Кекропе как древнем пеласгийском вожде и жреце, быть может, даже сохранилась в снятом виде в современном русском языке (и языках других народов России), правда, не в основном словарном запасе, а во вспомогательном. Общеизвестно, что в древности объектами поклонения нередко становились выдающиеся (своими размерами или конфигурацией) камни, а также сооружения из таких камней. Они могли быть искусственными – менгиры, дольмены, кромлехи, гурии, сейды, обо, разного рода выкладки, лабиринты (вавилоны), стенки, пирамидки и т. п. Но могли быть естественными – валуны, останцы, одинцы, кекуры. Последнее название – кекур (так именуется отдельно стоящий столбовидный камень на вершинах гор, рогообразная скала на побережье и даже арктический ледяной торос[27]) – вполне созвучно с именем Кекроп.

О слитности и нераздельности трех миров – змеиного, человеческого и божественного свидетельствуют и другие факты древнейшей античной истории. Например, один из главных своих эпитетов – Пифейский – солнцебог Аполлон принял после победы над исполинским змеем Пифоном, который обитал в глубокой земной расщелине. Пифон – не «простой» змей, он – сын Геи, Матери-Земли. Рядом с глубокой подземной пещерой, где он обитал, испокон веков находилось святилище и под воздействием наркосодержащих испарений совершались пророчества жрицами-пифиями, поименованными так, как нетрудно догадаться, в честь змея Пифона. После умерщвления дракона Аполлоном святилище сохранилось и пифии продолжали свою прорицательскую деятельность, – но уже в храме, посвященном богу Аполлону, где находился Дельфийский оракул. Сами пифии по-прежнему были глубоко под землей, восседая на треножники, освещенные факелами и окутанные ядовитыми испарениями, а вокруг них по полу ползало множество громадных змей.

* * *

Роберт Грейвс проследил еще одну общеизвестную закономерность: Великая Богиня-Мать, как правило, является не одним только детородным и жизнетворным началом, но одновременно выполняет также функции богини смерти. Это обусловлено общими представлениями о жизни и смерти растений, и в частности зерна, когда брошенное или посаженное в землю семя, для того чтобы дать росток (а в конечном счете и плод), должно умереть.Здесь уместно еще раз обратиться к уральским реалиям. В бажовских сказах смерть постоянно сопутствует Хозяйке Медной горы, оставаясь как бы на заднем плане. Тем не менее кого-то настигает неотвратимое возмездие, кто-то остается на волоске от гибели. Причина в любом случае одна – вмешательство самой Хозяйки или связанных с нею сакральных сил. И в любом случае это – всего лишь частный случай главной функции Хозяйки Уральских гор (как трансформированного коррелята матриархальной Великой Богини) – всегда и во всем оставаться вершительницей человеческих судеб. Следовательно, Хозяйка Медной горы вполне вписывается и в этот смертоносный ряд.

Богиня Морена. Художник Н. Антипова.

Правда, в русском и славянском фольклоре богиня смерти известна под другим именем – Мары, или Морены (Марены, Мараны, а в ряде областей – Марины) и под видом множества злокозненных духов, порожденных ночью под общим именем «мары» (или «моры» – один из них всем известная русская кикимора). В этом своем обличье она также обнаруживает множество точек соприкосновения с общемировой традицией. В первобытном мировоззрении понятия смерти и мрака (ночи) практически были идентичны. Это отразилось в древнерусских однокоренных словах: «мор» («смерть») и «морок» («мрак», «ночь»). Слово «морока», имеющее в наше время лишь один смысл – «затяжное, хлопотное дело, канитель», еще в прошлом веке сохраняло первозданное значение «мрак» (см.: Словарь Владимира Даля). В подобном же обличье соответствующая лексическая основа предстает и в других языках индоевропейской группы. Но санскритское слово mara – «смерть», а также «убивающий», «уничтожающий» в конечном счете восходит к общеиндоевропейской и доиндоевропейской корневой основе mr, входящей в наименование священной вселенской горы Меру. Интересно, что в мундо-дравидской мифологии, то есть у автохтонного населения Индостана, еще до вторжения туда индоарийских племен существовал культ кровавой и смертоносной богини с похожим именем – Мараи, которой приносились человеческие жертвы (в основном – дети). Культ этот дожил до ХХ века.

Мара – демон смерти. С тибетской танки

Славянская Морена играла исключительно важную роль в русском языческом мировоззрении и сложившихся на его основе ритуалах и празднествах. Это связано с вселенским обличьем смерти (как ее понимали наши предки). Смерть отдельного человека – странное, но в общем-то частное дело. Гораздо значительней смертное начало в Природе: смерть света, Солнца, дня и наступление ночи; смерть животворных времен года – весны, лета, осени – и наступление зимы. Морена как раз и олицетворяла такое всеобщее умирание в природе. Но она не могла выступать в роли неотвратимой судьбины, ибо на смену ночи всегда приходит новый день, всегда всходило Солнце, а после холодной зимы опять наступает весна. Морена – воплощение смерти, сама такой смерти избегнуть не могла.

Считалось также, что смерть Смерти (Морены) можно было ускорить с помощью огня и света и в конечном счете победить. Люди всегда старались участвовать в этой космической битве жизни и смерти, света и тьмы, добра и зла. Древние магические обряды, сопровождавшие народные праздники, – лучшее тому свидетельство. Один из самых древних, красочных и сохранившийся в основных чертах доныне праздник Ивана Купалы еще сравнительно недавно сопровождался изготовлением соломенного наряженного чучела, которое так и нарекалось – Морена. Морена сжигалась в священных купальских кострах, через которые обязаны были перескочить все участники купальского праздника. Чем выше прыжок (чем ближе к небесно-космическим высотам), тем действеннее сила огня, передаваемая человеку и оберегающая его от смерти, болезни, нечистой силы и прочих напастей. В ряде областей Морена заменялась деревом Марины, вокруг которого совершались купальские обряды. То, что пугающее и не для всех знакомое имя Морены переиначивалось на более знакомую Марину, в порядке вещей. Но при этом Марина не утрачивала своей злокозненной и смертоносной сущности, о чем, кстати, свидетельствует былина о Добрыне Никитиче и злой девке Маринке (ранее бывшей, скорее всего, Мореною).

С Мореною-смертью, с Мореною-мороком (ночью) связаны и светлые солнечные праздники встречи Весны. Здесь ненавистнице жизни также уготавливается сжигание. В весенних календарных обрядах Морена выступает еще в одном своем смертоносном обличье – в виде зимы, мороза. Древнерусская форма слова «мороз» – «мразъ», от него более широкое понятие – «мразь» – не только в смысле «мерзости» – слово того же корня, но и в смысле природно-погодной характеристики (ср. «изморозь», «моросить»). Сжигание Морены в виде соломенного чучела происходило и на Масленицу. Древние языческие корни этого буйного и веселого праздника не только в огненном действе, но и в массовом поедании блинов, символизировавших Солнце: тем самым каждый человек как бы приобщает себя к космическо-солярной природе, часть которой он просто-таки физическим образом растворял в себе.

Еще сравнительно недавно в русских деревнях практиковался архаичный обряд отпугивания Смерти-Мораны, неоднократно описанный этнографами. В урочную ночь старые и молодые женщины, вооруженные метлами, кочергами, ухватами и прочей утварью, гонялись по огородам за невидимым призраком и выкрикивали проклятия в адрес Мораны. Обряд этот связан с поминовением умерших родственников на Радуницкой неделе, которая начинается, как известно, с воскресного дня, именуемого Красной горкой и открывающего начало весенних поминок и одновременно – предстрадных свадеб. Необычное название – Красная горка – не правда ли? Откуда такое? Да все оттуда же – из далекой полярной прародины. Красная горка – ритуально-обрядовый символ[28] красной горы Меру – олицетворения торжества Жизни над Смертью и вечного круговорота умирания и воскрешения. Исконно русское слово «мор» («смерть») по корневой основе полностью совпадает с латинским mors, mortis и с древнегреческим «морос», также означающим «смерть» (и, кроме того, «часть», «жребий», «судьбу»). Ну а слово, которым эллины называли смерть, по вокализации своей абсолютно идентично русскому слову «мороз» (в живой речи произносится с глухим «с» на конце).

В буддийской мифологии чрезвычайно популярен Мара – божество, персонифицирующее зло и всё, что приводит к смерти живые существа. У Мары древнейшая (добуддийская) родословная. Но после рождения Будды злокозненный демон превратился в главного антагониста и искусителя царевича Гаутамы, которого безуспешно пытался победить с помощью несметного воинства темных сил, олицетворяющих ад. В тибетском языке (древнем и современном) есть слово morana. Нетрудно догадаться, что оно означает: то же самое, что и в русском языке – Морана (Морена) = «смерть». (Кстати, и в санскрите имеется точно такое же слово – marana, также означающее «смерть»). Разумеется, ни о каком прямом заимствовании (русского слова из тибетского языка или наоборот) не может быть и речи. Здесь «заимствование» иного рода – заимствование слова с одним и тем же звучанием и одним и тем же смыслом из общего языкового источника – праязыка.

Несомненный интерес представляет наличие корневой основы mr и в имени римского бога Меркурий. Между прочим, по-кельтски Меркурий звался Мирддин, который в более поздней вокализации превратился в Мерлина – знаменитого героя-волшебника средневекового цикла сказаний о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола. Здесь же действует волшебница Моргана – трансформированный и беллетризированный образ древнекельтской богини Мориган. Имя покровителя торговли – римско-италийского бога Меркурия также уходит в глубокую индоевропейскую древность, хотя, в конечном счете, образовано от соответствующих латинских слов: merx – «товар», mercare – «торговать», mercator – «купец» и т. п. Однако не менее вероятно и предположение, что все эти слова и имена, в свою очередь, замыкаются на некоторую более архаичную первооснову – mr, восходящую, как нетрудно догадаться, к названию горы Меру. В этом случае в имени римского Меркурия отчетливо проступает главный и наиболее архаичный смысл древнего божества, выраженный в русском слове «мера». Меркурий-Гермес, действительно, в первую очередь бог жребия-судьбы, то есть меры. И в данном смысле ему полностью соответствует русский Чур.

Имеется еще один, достаточно неожиданный поворот в развитии протолексемы mr, который обнаруживается в хорошо знакомом слове «пирамида». Общеизвестно, что в русский язык слово «пирамида» попало из греческого, а эллины заимствовали его непосредственно от египтян. По-гречески оно звучит piramis (буква d появляется в косвенных падежах). Но в египетском языке слово «пирамида» с учетом отсутствия гласных в иероглифическом письме оказывается mr, то есть тождественно и доиндоевропейскому названию священной горы Меру и, соответственно, – смыслоемкому русскому понятию Мир.

Но что самое удивительное: в русском языке также сохранилось древнейшее доиндоевропейское название пирамиды – мар. Так испокон веков (см. Словарь Даля) зовется на Руси безрастворная кладка из камней (высотой примерно 2 метра: чаще – ниже, реже – выше). Однако задолго до Владимира Даля в древнерусских письменных источниках слово «маръ» использовалось как синоним «кургана» и явно было сопряжено с богиней смерти Марой, так как означало «могильный холм». В разных частях Европейской России и сегодня разбросаны селения под названием Мары (например, в Рязанской и Нижегородской областях). Данный топоним свидетельствует, что некогда здесь в качестве главной достопримечательности и наиболее заметного ориентира действительно существовали курганы. Рукотворные мары (по-другому – гурии) до сих пор распространены на Русском Севере. На высоких берегах они выполняют функции «темных маяков», в иных местах (и в частности на горах) – путевых ориентиров.

Мr – таинственное созвучие, пронизавшее века и тысячелетия! В египетском иероглифическом оригинале к корневой основе mr добавлена еще приставка ра. Но в итоге получается pamir – Памир. Таким образом, вселенская гора Меру, олицетворяющая прародину всех мировых цивилизаций, получила свое рукотворное воплощение в тысячах моделирующих ее пирамид Старого и Нового Света. В культурах Ближнего Востока, Египта, ацтеков и майя, других доколумбовых цивилизаций Америки они представлены в классической своей форме – в виде искусственных каменных сооружений. Что же касается других индоевропейских и неиндоевропейских этносов и культур, то здесь символ горы Меру нашел свое законченное воплощение в насыпных пирамидах – курганах, разбросанных повсюду на необъятных просторах Евразийского материка от Тихого до Атлантического океана и сочетавших в себе погребальные и ритуальные функции. Между прочим, в Приазовье обнаружены курганы с пропорциями, в точности соответствующими некоторым египетским пирамидам. А недавно шесть огромных пирамид несомненно искусственноного происхождения (высотой 45 метров и длиной нижней стороны – 75 метров) были обнаружены с помощью современных геолокаторов на глубине нескольких метров под землей в районе Севастополя.

Любопытна судьба архаичной общеязыковой корневой основы mr в саамском языке (при этом следует иметь в виду, что разные лапландские говоры сильно разнятся). По-саамски «море» звучит почти так же, как во многих индоевропейских языках (сам саамский язык относится к одной из ветвей финно-угорских языков) – миерр, миар. Название Севера по-саамски в точности совпадает с именем полярной горы Меру – Мер, Мерр. Данные понятия после различных фонетических трансформаций наложили отпечаток на чисто саамское слово mora – «морж», откуда оно, как считают многие этимологи, напрямую перешло в русский язык – с тем же смыслом и звучанием, а также повлияло на появление этого воистину интернационального слова в других языках, например на французское и английское morse – «морж».