– Эта штука еще никогда не разбивалась?

– Нет! Но рано или поздно разобьется.

– Почему?.. Почему?..

– Потому что все приедается, все разбивается, все кончается, как говорят в наших краях.

– Но ведь под нами море!..

– Ну, коли падать, так уж лучше в море.

– Но тогда мы потонем!..

– Лучше уж потонуть, чем разлететься вдребезги! – отвечал Франсуа Тапаж, скандируя каждый слог.

Минуту спустя Фриколлин, извиваясь, как ящерица, проскользнул в свою каюту.

Весь этот день, 16 июня, воздушный корабль летел со средней скоростью. Держась лишь в сотне футов от воды, он плавно скользил над залитой солнцем поверхностью словно дремавшего океана.

Дядюшка Прудент и его спутник оставались в каюте, не желая встречаться с Робуром, который, покуривая трубку, прогуливался по палубе то в одиночестве, то в обществе своего боцмана Тома Тэрнера. Подъемные винты вращались почти в два раза медленнее обычного, но и этого было достаточно, чтобы удерживать летательный аппарат в нижних слоях атмосферы.

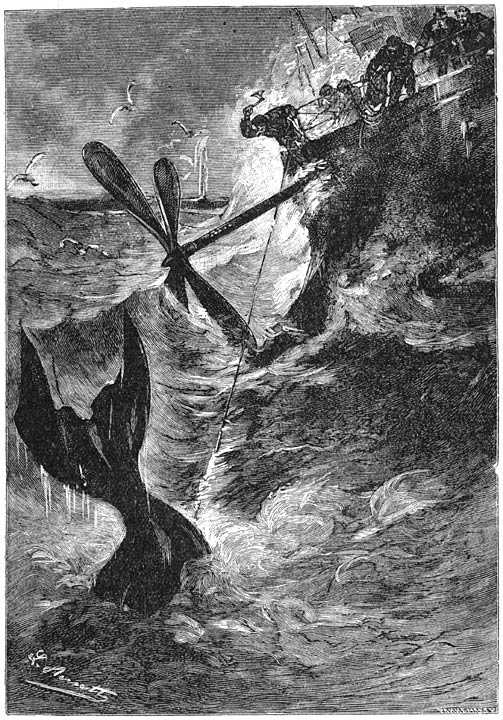

Поэтому, если бы в той части Тихого океана водилось много рыбы, экипаж «Альбатроса» охотно занялся бы рыбной ловлей, которая не только нарушила бы однообразие путешествия, но и внесла разнообразие в ежедневный рацион. Однако на поверхности океана время от времени показывались лишь киты с желтым брюхом, достигающие двадцати пяти метров в длину. Это наиболее грозные представители породы китообразных, встречающиеся в северных морях. Китобои и те остерегаются нападать на них – так велика сила этих морских исполинов.

Однако, применив обычный гарпун или снаряд Флетчера, называемый также «бомба-дротик», которых имелось немало на борту воздушного корабля, можно было, не подвергаясь серьезной опасности, заняться охотой на кита.

Но кому нужно такое бесполезное убийство? И все же, видимо желая дать членам Уэлдонского ученого общества наглядное представление о великолепных качествах «Альбатроса», Робур разрешил начать охоту на одно из этих громадных животных.

Заслышав возглас: «Кит! Кит!», дядюшка Прудент и Фил Эванс выбежали из каюты. Не показалось ли какое-нибудь китобойное судно?.. Они так жаждали вырваться из своей летающей тюрьмы, что, появись на море корабль, готовы были кинуться в воду в надежде, что их подберет посланная за ними шлюпка.

Экипаж «Альбатроса» в полном составе уже построился на палубе. Все ждали.

– Ну что ж, приступим, мистер Робур? – спросил боцман Тэрнер.

– Хорошо, Том, – ответил инженер.

Механик и оба его помощника уже находились на своих постах в машинном отделении; по первому знаку Робура они готовы были повернуть воздушный корабль в любом направлении. Тем временем «Альбатрос» еще снизился и замер футах в пятидесяти над поверхностью океана.

Дядюшка Прудент и Фил Эванс отметили про себя, что на морской глади не видно никаких признаков корабля и никакой земли, куда они могли бы добраться вплавь, если даже допустить, что Робур не стал бы их преследовать.

Несколько фонтанов пара и воды, выпущенных через дыхала китов, выдали присутствие животных, всплывших подышать на поверхность моря.

Том Тэрнер и его помощник стали на носу «Альбатроса». Рядом уже лежал наготове снаряд, состоявший из бомбы с дротиком; этими снарядами, изготовляемыми в Калифорнии, стреляют из аркебузы. Они представляют собою металлический цилиндр, заканчивающийся небольшой бомбой, также цилиндрической формы, с гарпуном на конце.

Робур тоже расположился в носовой части. С того места, где обычно стоял вахтенный, он правой рукой подавал команду механикам, а левой – рулевому. Это позволяло инженеру управлять движением воздушного корабля в обеих плоскостях – горизонтальной и вертикальной – и во всех направлениях. Просто удивительно, с какой быстротой, с какой точностью летательный аппарат подчинялся его воле. Могло показаться, что «Альбатрос» – живое существо, душою которого является Робур.

– Кит!.. Кит!.. – вновь послышался возглас Тома Тэрнера.

В самом деле – в четырех кабельтовых от «Альбатроса» – на поверхности моря показалась спина кита.

Воздушный корабль понесся вперед, в погоню за гигантским животным, и остановился футах в шестидесяти от него.

Воздушный корабль понесся вперед, в погоню за гигантским животным, и остановился футах в шестидесяти от него.

Том Тэрнер приложил к плечу аркебузу, покоившуюся на специальной сошке, укрепленной в носовой части «Альбатроса». Раздался выстрел, и снаряд на длинном канате, прочно привязанном к палубе, вонзился в кита. Наполненная взрывчатым веществом бомба разлетелась на куски, а заключенный в ней небольшой гарпун с двумя зубцами глубоко впился в тело животного.

– Внимание! – крикнул Том Тэрнер.

Как ни дурно были настроены дядюшка Прудент и Фил Эванс, они все же невольно заинтересовались этой охотой.

Тяжело раненный кит с такой силой ударил хвостом по поверхности моря, что вода фонтаном взметнулась вверх и обдала брызгами воздушный корабль. Затем он нырнул глубоко в воду, таща за собой канат, который быстро и ловко разматывал Том Тэрнер. Бухта каната была уложена в кадку с водой, чтобы не дать ему воспламениться от трения. Вскоре кит вновь показался на поверхности океана и с невероятной быстротой устремился к северу.

«Альбатрос», оказавшись таким образом на буксире, понесся вслед за китом, стараясь держаться с ним на одной линии. Гребные винты были остановлены, и животному до поры до времени не мешали делать, что оно хочет. Том Тэрнер готов был немедленно обрубить канат, если бы кит вновь нырнул в море, что было опасно для воздушного корабля.

За полчаса исполинское животное протащило «Альбатрос» на целых шесть миль, но чувствовалось, что кит начинает слабеть.

Тогда по знаку Робура помощники механика дали задний ход, и гребные винты стали оказывать сопротивление киту, который был вынужден мало-помалу приблизиться к «Альбатросу».

Теперь воздушный корабль парил всего лишь в двадцати пяти футах над животным. Кит все еще неистово бил хвостом по воде. Переворачиваясь со спины на брюхо, он поднимал огромную волну.

Вдруг кит принял почти вертикальное положение и так стремительно стал уходить под воду, что Том Тэрнер с трудом поспевал разматывать канат.

В одно мгновение воздушный корабль оказался над самой поверхностью океана. Там, где исчезло животное, возник настоящий водоворот. Мощный вал морской воды обрушился на носовую часть «Альбатроса», как бывает, когда корабль движется против ветра и волн.

По счастью, Том Тэрнер ударом топора тут же перерубил канат. Освободившись от буксира, «Альбатрос», подъемные винты которого работали в полную силу, взмыл метров на двести вверх.

Надо заметить, что все это время Робур с редким хладнокровием управлял летательным аппаратом.

Через несколько минут кит вновь показался на поверхности – на этот раз уже мертвый. Морские птицы, слетевшись со всех сторон, набросились на его труп, испуская крики, способные оглушить даже парламент.

«Альбатрос», которому его добыча была ни к чему, продолжал свой полет на запад.

На следующий день, 17 июня, часов в шесть утра, на горизонте появились очертания какой-то земли. Перед воздушным кораблем лежали полуостров Аляска и растянутая цепь скалистых Алеутских островов.

«Альбатрос» быстро оставил за собой «этот сухопутный барьер, который кишмя кишит моржами; здесь их бьют алеуты для Русско-Американской компании. Что за великолепный промысел – охота на этих животных с рыжей шерстью, достигающих шести-семи футов в длину, при весе от трехсот до пятисот фунтов! Нескончаемые ряды моржей, словно приведенное в боевую готовность многотысячное войско, тянулись вдоль всего побережья.

При появлении «Альбатроса» животные даже не пошевелились. Этого нельзя сказать о нырках и черноголовых гагарах, которые оглашали хриплыми криками водные просторы и испуганно скрывались под водою, точно им угрожало какое-то ужасное воздушное чудовище.

Путь в две тысячи километров над Беринговым морем, от первых Алеутских островов до крайнего мыса Камчатки, был преодолен за двадцать четыре часа. Все это время обстоятельства не позволяли дядюшке Пруденту и Филу Эвансу привести в исполнение свой план побега. На этих пустынных берегах Восточной Азии, как и на просторах Охотского моря, любая попытка бегства была обречена на неудачу. «Альбатрос», по всей видимости, направлялся к побережью Японии или Китая. Хотя, пожалуй, было бы не слишком благоразумно доверяться гостеприимству китайцев или японцев, узники все же решили бежать, если только воздушный корабль сделает остановку в одной из этих стран.

Но остановится ли он? Ведь «Альбатрос» не похож ни на птицу, которая в конце концов устает от продолжительного полета, ни на воздушный шар, который из-за недостатка газа вынужден возвращаться на землю, – у него есть все необходимое еще на много недель, а его прочным машинам и винтам не угрожают ни поломки, ни повреждения.

Восемнадцатого июня воздушный корабль совершил прыжок над полуостровом Камчатка; внизу промелькнули Ключевская сопка и едва различимые строения Петропавловска. Затем последовал второй прыжок над Охотским морем, приблизительно на широте Курильских островов, которые образуют естественную плотину, пересеченную сотнями небольших каналов. Девятнадцатого утром «Альбатрос» достиг пролива Лаперуза, расположенного между северной частью Японии и островом Сахалин; затем он пересек узкий рукав, в который впадает великая сибирская река Амур.

В тот день землю окутал необычайно густой туман, и, спасаясь от него, воздушный корабль устремился в верхние слои атмосферы. Он поднялся над этими клубами испарений не для того, чтобы сохранить безопасность полета: на такой высоте «Альбатросу» нечего было опасаться никаких препятствий – ни высоких сооружений, на которые он рисковал бы налететь, ни гор, о которые он мог бы разбиться. К тому же внизу тянулись лишь невысокие холмы. Однако водяные пары были весьма неприятны: от них все отсырело бы на борту.

Воздушный корабль без всякого труда преодолел плотный слой тумана, толщиною от трехсот до четырехсот метров, только его подъемные винты завертелись быстрее, и вскоре «Альбатрос» вновь оказался в залитых солнечными лучами небесных просторах.

В таких условиях дядюшке Пруденту и Филу Эвансу нелегко было бы осуществить свой план побега, если бы им даже и удалось покинуть борт воздушного корабля.

В тот день Робур, проходя мимо них, на мгновение остановился и с самым безразличным видом заговорил:

– Господа, паровое или парусное судно, попавшее в полосу тумана, из которого оно не может выйти, всегда испытывает серьезные трудности. Оно движется вслепую, все время оглашая воздух свистками и гудками. Ему приходится уменьшать ход, но, несмотря на все меры предосторожности, судну каждый миг угрожает опасность столкновения. «Альбатросу» неведомы эти тревоги. Что ему туманы, если он без труда может покинуть их зону? Пространство, безмерное пространство всецело принадлежит ему!

Высказав это, инженер безмятежно продолжал свою прогулку, даже не дожидаясь ответа, на который он, видимо, и не рассчитывал; клубы дыма, поднимавшиеся из его трубки, медленно таяли в небесной лазури.

– Дядюшка Прудент, – негромко заметил Фил Эванс, – похоже, что этому удивительному «Альбатросу» все нипочем!

– Ну, это мы еще увидим! – отвечал председатель Уэлдонского ученого общества.

Туман с упорством, достойным лучшего применения, преследовал воздушный корабль целых три дня – 19,20 и 21 июня. «Альбатросу» пришлось подняться еще выше, чтобы не налететь на японский вулкан Фудзияму. А когда пелена тумана, наконец, рассеялась, внизу показался огромный город с дворцами, виллами, охотничьими домиками, садами и парками. Даже не видя этого города, его легко было узнать по лаю несметного множества собак, крику хищных птиц и, главное, по трупному запаху, которым тела казненных отравляли воздух.

Дядюшка Прудент и Фил Эванс находились на палубе в ту минуту, когда инженер по этому ориентиру намечал курс «Альбатроса» на случай, если бы пришлось продолжать путь в тумане.

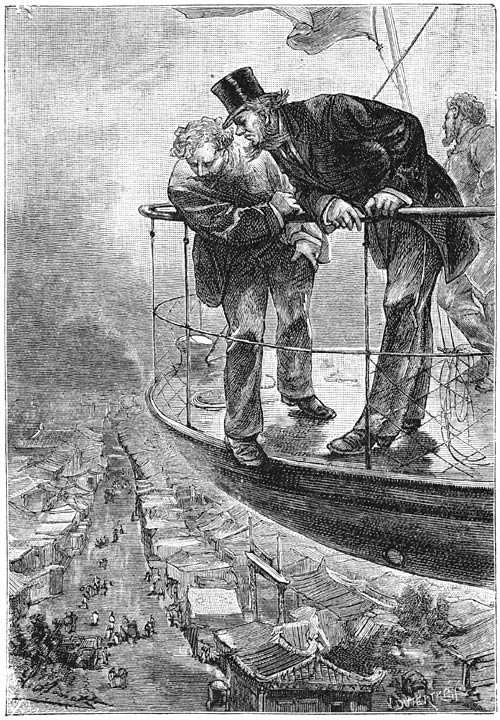

– Господа, – заявил он, – у меня нет никаких причин скрывать от вас, что мы находимся над столицей Японии – Иеддо.

Дядюшка Прудент ничего не ответил. В присутствии инженера он буквально задыхался от негодования, словно ему не хватало воздуха.

– Вид на Иеддо, – продолжал Робур, – поистине очень любопытен.

– Как-бы он ни был любопытен… – возразил Фил Эванс.

– Он не идет ни в какое сравнение с видом на Пекин? – подхватил инженер. – Я того же мнения, и вы довольно скоро получите возможность судить об этом сами.

Ну, можно ли быть учтивее?!

«Альбатрос», который до тех пор летел на юго-восток, переменил теперь свое направление на четыре румба и стал прокладывать себе новый путь прямо на запад.

«Альбатрос», который до тех пор летел на юго-восток, переменил теперь свое направление на четыре румба и стал прокладывать себе новый путь прямо на запад.

За ночь туман растаял. Но утром появились признаки близкого тайфуна: барометр быстро падал, водяные пары исчезли, зато образовались огромные тучи эллипсовидной формы, словно приклеенные к медной тверди небес; на противоположной стороне потемневшего горизонта отчетливо выступили длинные полосы темно-красного цвета, лишь на севере виднелся большой совсем чистый участок неба; море лежало недвижно и тихо, но воды его приняли на закате мрачный темно-багровый оттенок.

По счастью, тайфун разразился немного южнее, и это привело к тому, что сгустившиеся за последние дни туманы рассеялись.

За какой-нибудь час «Альбатрос» пересек двухсоткилометровую ширь Корейского пролива, а затем и острый выступ одноименного полуострова. И в то время как тайфун бесновался у юго-восточного побережья Китая, воздушный корабль парил над водами Желтого моря, а 22 и 23 июня – над заливом Петше-Ли; двадцать четвертого он пролетел над долиной Байхэ и достиг наконец столицы Небесной империи.

Перегнувшись через перила палубы, дядюшка Прудент и Фил Эванс, как и предсказывал инженер, могли ясно разглядеть этот огромный город, разделенный стеною на две части – маньчжурскую я китайскую, все его двенадцать предместий, сходящиеся к центру просторные бульвары, храмы, желтые и зеленые крыши которых купались в то утро в лучах восходящего солнца, и парки, окружающие дворцы мандаринов; в маньчжурской части Пекина, на площади в шестьсот шестьдесят восемь гектаров, раскинулся Желтый город с его пагодами, императорскими садами, искусственными озерами и угольной горою, господствующей над столицей; наконец в центре Желтого города – словно один квадрат китайской головоломки, втиснутый в другой, – высился Красный город, иными словами, императорский дворец, поражавший воображение причудами своей неправдоподобной архитектуры.

В это мгновение воздух под «Альбатросом» наполнился какими-то необъяснимыми звуками: казалось, вокруг поют эоловы арфы. В небе парила добрая сотня воздушных змеев различной формы, сделанных из пальмовых листьев или листьев пандануса; в их верхней части были укреплены легкие деревянные луки с натянутыми на них тонкими пластинками из бамбука. Под дуновением ветра они пели на все лады, напоминая своими меланхолическими звуками переливы гармоники. Казалось, вдыхая воздух, вы с кислородом вдыхаете музыку!

Робуру пришла в голову причуда приблизиться к этому небесному оркестру, и «Альбатрос» медленно окунулся в звуковые волны, которые воздушные змеи посылали в пространство.

Появление воздушного корабля произвело необыкновенное впечатление на собравшихся внизу многочисленных обитателей Пекина. Оглушительные звуки там-тама и других ужасных инструментов китайского оркестра, тысячи ружейных залпов, сотни выстрелов из мортир – все было пущено в ход, чтобы отогнать воздушный корабль. Если китайские астрономы и догадались в тот день, что летательная машина была именно тем движущимся телом, появление которого породило в мире столько споров, то миллионы жителей Небесной империи – от простого лодочника до самого чванливого мандарина – сочли ее апокалиптическим чудовищем, неизвестно как появившимся в подвластных Будде небесах.

Экипаж неприступного «Альбатроса» не обращал никакого внимания на эти враждебные действия. Тем временем веревки, за которые воздушные змеи были привязаны к кольям, вбитым в императорских садах, либо обрезали, либо поскорей притянули к земле. Некоторые летающие игрушки с громким пением быстро спустились вниз, другие стремительно упали, точно сраженные свинцом птицы, чья песня обрывается вместе с последним дыханием.

И тогда над столицей разнеслись грозные звуки трубы Тома Тэрнера, покрывая-последние ноты воздушного концерта.

Однако это не прекратило стрельбы. Когда один из снарядов разорвался в нескольких десятках футов от «Альбатроса», воздушный корабль взмыл в недосягаемые слои атмосферы.

Как прошли следующие дни? За все это время пленникам ни разу не представился подходящий случай, которым они могли бы воспользоваться. В каком направлении двигался «Альбатрос»? Неизменно на юго-запад, что говорило о намерении Робура приблизиться к Индостану. Между тем рельеф местности все время повышался, и воздушному кораблю приходилось непрерывно набирать высоту. Часов через десять после того, как он оставил за собой Пекин, взорам дядюшки Прудента и Фила Эванса предстала проходящая вблизи провинции Шэньси Великая стена. Затем, обойдя горы Лунь, «Альбатрос» пересек долину реки Хуанхэ и перелетел границу Китайской империи в районе Тибета.

Тибет – высокое нагорье, почти полностью лишенное растительности; здесь чередуются снежные вершины, высохшие овраги, питаемые ледниками потоки, низины с блестящими на солнце соляными пластами, обрамленные зелеными лесами озера. И надо всем этим вечно дует ветер, ледяной ветер.

Барометр, упавший до 450 миллиметров, указывал теперь на высоту свыше четырех тысяч метров над уровнем моря. На этой высоте температура, хотя дело происходило в самые жаркие для Северного полушария месяцы, не поднималась выше нуля. Такое похолодание при быстром полете «Альбатроса» делало пребывание на палубе почти невозможным. Поэтому, хотя к услугам обоих коллег и были теплые пледы, они предпочли удалиться в каюту.

Вполне понятно, что подъемным винтам «Альбатроса» приходилось работать с максимальной скоростью, чтобы удерживать его в сильно разреженной атмосфере. Но они работали великолепно, и их вибрирующие лопасти как будто укачивали пассажиров воздушного корабля.

В тот день жители Гартока, центра провинции Гари-Корсум в Западном Тибете, видели, как над ними пролетел «Альбатрос», который с земли казался не больше обыкновенного почтового голубя.

Двадцать седьмого июня дядюшка Прудент и Фил Эванс заметили рассекавший небо гигантский горный барьер, над которым господствовало несколько высоких пиков, затерянных среди снегов. Оба они стояли прислонившись к передней рубке, – так легче было переносить быстрое движение воздушного корабля, – и смотрели на колоссальные громады, казалось, бежавшие навстречу «Альбатросу».

– Это, очевидно, Гималаи, – заметил Фил Эванс, – Робур, по всей вероятности, не рискнет перелететь в Индию и направит свой корабль вдоль их отрогов.

– Тем хуже! – ответил дядюшка Прудент. – На огромной территории Индии мы, пожалуй. Могли бы…

– Если только он не вздумает обойти эту горную систему с востока – над Бирмой – или с запада – над Непалом.

– Так или иначе, бьюсь об заклад, что он не отважится пересечь Гималаи!

– Вы в этом уверены?! – отозвался чей-то голос.

На следующий день, 28 июня, «Альбатрос» уже находился над провинцией Занг, расположенной перед самым горным массивом. По другую сторону Гималаев лежало княжество Непал.

Если приближаться к Индии с севера, путь к ней преграждают три параллельных горных хребта. Два северных хребта, между которыми скользил в то время «Альбатрос», как корабль между огромными подводными рифами, представляют собою первые ступени этого гигантского барьера, возвышающегося в Центральной Азии. Сначала тянется горная цепь Куэнь-Лунь, а за нею – Каракорум; они окаймляют долину, идущую вдоль Гималаев почти параллельно линии вершин, которые образуют водораздел между бассейнами Инда, на западе, и Брамапутры, на востоке.

Что за величественная горная система! Она насчитывает более двухсот уже измеренных вершин, из которых семнадцать поднимаются выше, чем на двадцать пять тысяч футов над уровнем моря. Перед «Альбатросом» вздымалась гора Эверест высотой в восемь тысяч восемьсот сорок метров. Направо виднелась гора Даулагири, достигающая восьми тысяч двухсот метров, налево – гора Канченджонга, возносящаяся на восемь тысяч пятьсот девяносто два метра; после недавних измерений высоты Эвереста обе эти каменные громады уже не считаются больше самыми высокими на земле.

Очевидно, Робур не собирался лететь над этими вершинами; он несомненно знал, что в Гималаях существуют различные перевалы, и среди них – на высоте шести тысяч восьмисот метров – перевал Иби-Гамен, который братья Шлагинтвейт пересекли в 1856 году; и инженер решительно устремился туда.

Наступило несколько тревожных, можно сказать, даже тягостных часов. Правда, воздух был не настолько разрежен, чтобы пополнять его кислородом с помощью специальных аппаратов, но холод был весьма ощутим.

Робур все время находился на носу «Альбатроса» и уверенно вел воздушный корабль вперед; его мужественное лицо было скрыто под капюшоном плаща. Том Тэрнер стоял у руля. Механик внимательно наблюдал за работой батарей: к счастью, наполнявшая их кислота: не страшилась мороза. Винты, вращавшиеся с головокружительной быстротой, издавали пронзительный свист, который все усиливался несмотря на уменьшение плотности воздуха. Барометр упал до 290 миллиметров, что указывало на высоту в семь тысяч метров.

Какое великолепное хаотическое нагромождение гор окружало воздушный корабль! Всюду – белоснежные вершины. Нигде не видно озер: вместо них ледники, спускающиеся на десять тысяч футов. Никакой травы, одни лишь редкие явнобрачные растения, доходящие до последней границы растительной жизни. Никаких сосен и кедров, которыми так богаты нижние склоны хребтов, покрытые густыми лесами. Ни гигантских папоротников, ни бесконечных лиан, оплетающих стволы деревьев в непроходимых джунглях. Никаких животных – ни диких лошадей, ни яков, ни тибетских быков: лишь изредка мелькнет заблудившаяся в горах серна. Никаких птиц, если не считать нескольких ворон, которые отваживаются залетать в самые верхние слои атмосферы.

Наконец перевал был преодолен, и «Альбатрос» стал постепенно снижаться. Вскоре он миновал полосу лесов, и теперь под ним, насколько хватал взор, расстилалась бесконечная гладь полей.

В эту минуту Робур приблизился к своим гостям и самым любезным тоном произнес:

– Индия, господа!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

Во всяком случае, если в глубине души дядюшка Прудент и его коллега и восхищались замечательным аппаратом для воздушных сообщений, то они и виду не подавали. Прежде всего они искали случая бежать. Их даже не занимали изумительные картины природы, проносившиеся перед глазами, когда «Альбатрос» пролетал над живописными рубежами Пенджаба.

У подножья Гималаев растянулась целая полоса болотистых мест, над которыми поднимаются вредоносные испарения – область Тераи, где распространена особая местная форма лихорадки. Но это нисколько не тревожило экипаж воздушного корабля, ибо не могло нанести ущерб здоровью людей. «Альбатрос» не спеша направлялся к выступу, который образует Индия на границе с Туркестаном и Китаем. Ранним утром 29 июня перед пассажирами воздушного корабля появилась неповторимая в своей прелести долина Кашмира.

Да, поистине неповторимо это длинное ущелье, образуемое Большими и Малыми Гималаями! Изборожденное сотнями небольших отрогов, которые, отходя от гигантского горного массива и постепенно снижаясь, тянутся вплоть до бассейна Гидаспа[13], оно орошается водами этой прихотливо бегущей реки, на берегах которой столкнулись армии Пора и Александра в те времена, когда Греция и Индия сошлись в жестокой схватке в самом сердце Азии. Она все так же течет и в наши дни, эта река Гидасп, тогда как два города, основанные великим Македонцем в память об одержанной им победе, бесследно исчезли, так что невозможно даже обнаружить место, где они некогда красовались.

В то утро «Альбатрос» пролетал над Сринагаром, более известным под именем Кашмира. Дядюшка Прудент и его спутник увидели прекрасный город, раскинувшийся по обоим берегам реки: натянутые, точно струны, деревянные мосты, охотничьи домики с резными балконами, аллеи, обсаженные стройными тополями, обложенные дерном крыши, похожие на небольшие пригорки, многочисленные каналы, по которым сновали лодки, напоминавшие сверху ореховые скорлупки, с перевозчиками не больше муравьев, дворцы, храмы, беседки, мечети, бунгало, построенные в городских предместьях, – весь этот пестрый ансамбль, повторенный своим отражением в воде; немного поодаль виднелась крепость Гари-Парвата, воздвигнутая на вершине холма, подобно самому грозному из парижских укреплений, воздвигнутому на вершине Мон-Валерьен.

– Нет! Но рано или поздно разобьется.

– Почему?.. Почему?..

– Потому что все приедается, все разбивается, все кончается, как говорят в наших краях.

– Но ведь под нами море!..

– Ну, коли падать, так уж лучше в море.

– Но тогда мы потонем!..

– Лучше уж потонуть, чем разлететься вдребезги! – отвечал Франсуа Тапаж, скандируя каждый слог.

Минуту спустя Фриколлин, извиваясь, как ящерица, проскользнул в свою каюту.

Весь этот день, 16 июня, воздушный корабль летел со средней скоростью. Держась лишь в сотне футов от воды, он плавно скользил над залитой солнцем поверхностью словно дремавшего океана.

Дядюшка Прудент и его спутник оставались в каюте, не желая встречаться с Робуром, который, покуривая трубку, прогуливался по палубе то в одиночестве, то в обществе своего боцмана Тома Тэрнера. Подъемные винты вращались почти в два раза медленнее обычного, но и этого было достаточно, чтобы удерживать летательный аппарат в нижних слоях атмосферы.

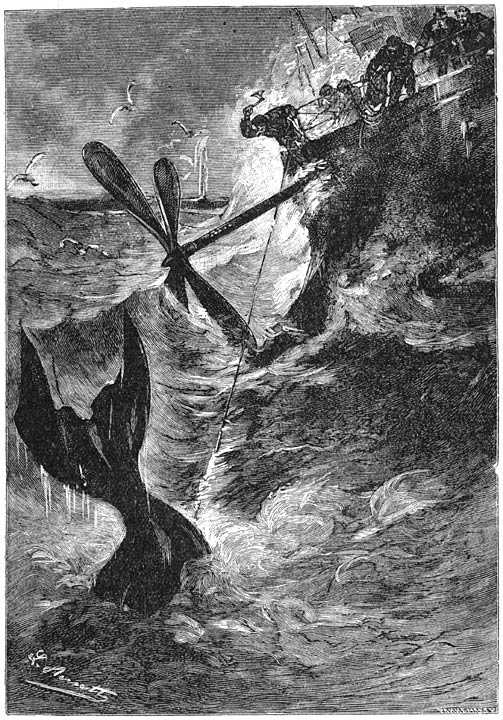

Поэтому, если бы в той части Тихого океана водилось много рыбы, экипаж «Альбатроса» охотно занялся бы рыбной ловлей, которая не только нарушила бы однообразие путешествия, но и внесла разнообразие в ежедневный рацион. Однако на поверхности океана время от времени показывались лишь киты с желтым брюхом, достигающие двадцати пяти метров в длину. Это наиболее грозные представители породы китообразных, встречающиеся в северных морях. Китобои и те остерегаются нападать на них – так велика сила этих морских исполинов.

Однако, применив обычный гарпун или снаряд Флетчера, называемый также «бомба-дротик», которых имелось немало на борту воздушного корабля, можно было, не подвергаясь серьезной опасности, заняться охотой на кита.

Но кому нужно такое бесполезное убийство? И все же, видимо желая дать членам Уэлдонского ученого общества наглядное представление о великолепных качествах «Альбатроса», Робур разрешил начать охоту на одно из этих громадных животных.

Заслышав возглас: «Кит! Кит!», дядюшка Прудент и Фил Эванс выбежали из каюты. Не показалось ли какое-нибудь китобойное судно?.. Они так жаждали вырваться из своей летающей тюрьмы, что, появись на море корабль, готовы были кинуться в воду в надежде, что их подберет посланная за ними шлюпка.

Экипаж «Альбатроса» в полном составе уже построился на палубе. Все ждали.

– Ну что ж, приступим, мистер Робур? – спросил боцман Тэрнер.

– Хорошо, Том, – ответил инженер.

Механик и оба его помощника уже находились на своих постах в машинном отделении; по первому знаку Робура они готовы были повернуть воздушный корабль в любом направлении. Тем временем «Альбатрос» еще снизился и замер футах в пятидесяти над поверхностью океана.

Дядюшка Прудент и Фил Эванс отметили про себя, что на морской глади не видно никаких признаков корабля и никакой земли, куда они могли бы добраться вплавь, если даже допустить, что Робур не стал бы их преследовать.

Несколько фонтанов пара и воды, выпущенных через дыхала китов, выдали присутствие животных, всплывших подышать на поверхность моря.

Том Тэрнер и его помощник стали на носу «Альбатроса». Рядом уже лежал наготове снаряд, состоявший из бомбы с дротиком; этими снарядами, изготовляемыми в Калифорнии, стреляют из аркебузы. Они представляют собою металлический цилиндр, заканчивающийся небольшой бомбой, также цилиндрической формы, с гарпуном на конце.

Робур тоже расположился в носовой части. С того места, где обычно стоял вахтенный, он правой рукой подавал команду механикам, а левой – рулевому. Это позволяло инженеру управлять движением воздушного корабля в обеих плоскостях – горизонтальной и вертикальной – и во всех направлениях. Просто удивительно, с какой быстротой, с какой точностью летательный аппарат подчинялся его воле. Могло показаться, что «Альбатрос» – живое существо, душою которого является Робур.

– Кит!.. Кит!.. – вновь послышался возглас Тома Тэрнера.

В самом деле – в четырех кабельтовых от «Альбатроса» – на поверхности моря показалась спина кита.

Том Тэрнер приложил к плечу аркебузу, покоившуюся на специальной сошке, укрепленной в носовой части «Альбатроса». Раздался выстрел, и снаряд на длинном канате, прочно привязанном к палубе, вонзился в кита. Наполненная взрывчатым веществом бомба разлетелась на куски, а заключенный в ней небольшой гарпун с двумя зубцами глубоко впился в тело животного.

– Внимание! – крикнул Том Тэрнер.

Как ни дурно были настроены дядюшка Прудент и Фил Эванс, они все же невольно заинтересовались этой охотой.

Тяжело раненный кит с такой силой ударил хвостом по поверхности моря, что вода фонтаном взметнулась вверх и обдала брызгами воздушный корабль. Затем он нырнул глубоко в воду, таща за собой канат, который быстро и ловко разматывал Том Тэрнер. Бухта каната была уложена в кадку с водой, чтобы не дать ему воспламениться от трения. Вскоре кит вновь показался на поверхности океана и с невероятной быстротой устремился к северу.

«Альбатрос», оказавшись таким образом на буксире, понесся вслед за китом, стараясь держаться с ним на одной линии. Гребные винты были остановлены, и животному до поры до времени не мешали делать, что оно хочет. Том Тэрнер готов был немедленно обрубить канат, если бы кит вновь нырнул в море, что было опасно для воздушного корабля.

За полчаса исполинское животное протащило «Альбатрос» на целых шесть миль, но чувствовалось, что кит начинает слабеть.

Тогда по знаку Робура помощники механика дали задний ход, и гребные винты стали оказывать сопротивление киту, который был вынужден мало-помалу приблизиться к «Альбатросу».

Теперь воздушный корабль парил всего лишь в двадцати пяти футах над животным. Кит все еще неистово бил хвостом по воде. Переворачиваясь со спины на брюхо, он поднимал огромную волну.

Вдруг кит принял почти вертикальное положение и так стремительно стал уходить под воду, что Том Тэрнер с трудом поспевал разматывать канат.

В одно мгновение воздушный корабль оказался над самой поверхностью океана. Там, где исчезло животное, возник настоящий водоворот. Мощный вал морской воды обрушился на носовую часть «Альбатроса», как бывает, когда корабль движется против ветра и волн.

По счастью, Том Тэрнер ударом топора тут же перерубил канат. Освободившись от буксира, «Альбатрос», подъемные винты которого работали в полную силу, взмыл метров на двести вверх.

Надо заметить, что все это время Робур с редким хладнокровием управлял летательным аппаратом.

Через несколько минут кит вновь показался на поверхности – на этот раз уже мертвый. Морские птицы, слетевшись со всех сторон, набросились на его труп, испуская крики, способные оглушить даже парламент.

«Альбатрос», которому его добыча была ни к чему, продолжал свой полет на запад.

На следующий день, 17 июня, часов в шесть утра, на горизонте появились очертания какой-то земли. Перед воздушным кораблем лежали полуостров Аляска и растянутая цепь скалистых Алеутских островов.

«Альбатрос» быстро оставил за собой «этот сухопутный барьер, который кишмя кишит моржами; здесь их бьют алеуты для Русско-Американской компании. Что за великолепный промысел – охота на этих животных с рыжей шерстью, достигающих шести-семи футов в длину, при весе от трехсот до пятисот фунтов! Нескончаемые ряды моржей, словно приведенное в боевую готовность многотысячное войско, тянулись вдоль всего побережья.

При появлении «Альбатроса» животные даже не пошевелились. Этого нельзя сказать о нырках и черноголовых гагарах, которые оглашали хриплыми криками водные просторы и испуганно скрывались под водою, точно им угрожало какое-то ужасное воздушное чудовище.

Путь в две тысячи километров над Беринговым морем, от первых Алеутских островов до крайнего мыса Камчатки, был преодолен за двадцать четыре часа. Все это время обстоятельства не позволяли дядюшке Пруденту и Филу Эвансу привести в исполнение свой план побега. На этих пустынных берегах Восточной Азии, как и на просторах Охотского моря, любая попытка бегства была обречена на неудачу. «Альбатрос», по всей видимости, направлялся к побережью Японии или Китая. Хотя, пожалуй, было бы не слишком благоразумно доверяться гостеприимству китайцев или японцев, узники все же решили бежать, если только воздушный корабль сделает остановку в одной из этих стран.

Но остановится ли он? Ведь «Альбатрос» не похож ни на птицу, которая в конце концов устает от продолжительного полета, ни на воздушный шар, который из-за недостатка газа вынужден возвращаться на землю, – у него есть все необходимое еще на много недель, а его прочным машинам и винтам не угрожают ни поломки, ни повреждения.

Восемнадцатого июня воздушный корабль совершил прыжок над полуостровом Камчатка; внизу промелькнули Ключевская сопка и едва различимые строения Петропавловска. Затем последовал второй прыжок над Охотским морем, приблизительно на широте Курильских островов, которые образуют естественную плотину, пересеченную сотнями небольших каналов. Девятнадцатого утром «Альбатрос» достиг пролива Лаперуза, расположенного между северной частью Японии и островом Сахалин; затем он пересек узкий рукав, в который впадает великая сибирская река Амур.

В тот день землю окутал необычайно густой туман, и, спасаясь от него, воздушный корабль устремился в верхние слои атмосферы. Он поднялся над этими клубами испарений не для того, чтобы сохранить безопасность полета: на такой высоте «Альбатросу» нечего было опасаться никаких препятствий – ни высоких сооружений, на которые он рисковал бы налететь, ни гор, о которые он мог бы разбиться. К тому же внизу тянулись лишь невысокие холмы. Однако водяные пары были весьма неприятны: от них все отсырело бы на борту.

Воздушный корабль без всякого труда преодолел плотный слой тумана, толщиною от трехсот до четырехсот метров, только его подъемные винты завертелись быстрее, и вскоре «Альбатрос» вновь оказался в залитых солнечными лучами небесных просторах.

В таких условиях дядюшке Пруденту и Филу Эвансу нелегко было бы осуществить свой план побега, если бы им даже и удалось покинуть борт воздушного корабля.

В тот день Робур, проходя мимо них, на мгновение остановился и с самым безразличным видом заговорил:

– Господа, паровое или парусное судно, попавшее в полосу тумана, из которого оно не может выйти, всегда испытывает серьезные трудности. Оно движется вслепую, все время оглашая воздух свистками и гудками. Ему приходится уменьшать ход, но, несмотря на все меры предосторожности, судну каждый миг угрожает опасность столкновения. «Альбатросу» неведомы эти тревоги. Что ему туманы, если он без труда может покинуть их зону? Пространство, безмерное пространство всецело принадлежит ему!

Высказав это, инженер безмятежно продолжал свою прогулку, даже не дожидаясь ответа, на который он, видимо, и не рассчитывал; клубы дыма, поднимавшиеся из его трубки, медленно таяли в небесной лазури.

– Дядюшка Прудент, – негромко заметил Фил Эванс, – похоже, что этому удивительному «Альбатросу» все нипочем!

– Ну, это мы еще увидим! – отвечал председатель Уэлдонского ученого общества.

Туман с упорством, достойным лучшего применения, преследовал воздушный корабль целых три дня – 19,20 и 21 июня. «Альбатросу» пришлось подняться еще выше, чтобы не налететь на японский вулкан Фудзияму. А когда пелена тумана, наконец, рассеялась, внизу показался огромный город с дворцами, виллами, охотничьими домиками, садами и парками. Даже не видя этого города, его легко было узнать по лаю несметного множества собак, крику хищных птиц и, главное, по трупному запаху, которым тела казненных отравляли воздух.

Дядюшка Прудент и Фил Эванс находились на палубе в ту минуту, когда инженер по этому ориентиру намечал курс «Альбатроса» на случай, если бы пришлось продолжать путь в тумане.

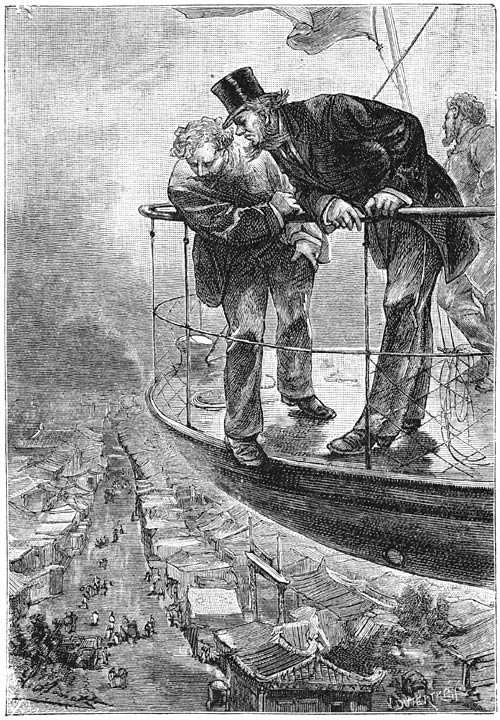

– Господа, – заявил он, – у меня нет никаких причин скрывать от вас, что мы находимся над столицей Японии – Иеддо.

Дядюшка Прудент ничего не ответил. В присутствии инженера он буквально задыхался от негодования, словно ему не хватало воздуха.

– Вид на Иеддо, – продолжал Робур, – поистине очень любопытен.

– Как-бы он ни был любопытен… – возразил Фил Эванс.

– Он не идет ни в какое сравнение с видом на Пекин? – подхватил инженер. – Я того же мнения, и вы довольно скоро получите возможность судить об этом сами.

Ну, можно ли быть учтивее?!

За ночь туман растаял. Но утром появились признаки близкого тайфуна: барометр быстро падал, водяные пары исчезли, зато образовались огромные тучи эллипсовидной формы, словно приклеенные к медной тверди небес; на противоположной стороне потемневшего горизонта отчетливо выступили длинные полосы темно-красного цвета, лишь на севере виднелся большой совсем чистый участок неба; море лежало недвижно и тихо, но воды его приняли на закате мрачный темно-багровый оттенок.

По счастью, тайфун разразился немного южнее, и это привело к тому, что сгустившиеся за последние дни туманы рассеялись.

За какой-нибудь час «Альбатрос» пересек двухсоткилометровую ширь Корейского пролива, а затем и острый выступ одноименного полуострова. И в то время как тайфун бесновался у юго-восточного побережья Китая, воздушный корабль парил над водами Желтого моря, а 22 и 23 июня – над заливом Петше-Ли; двадцать четвертого он пролетел над долиной Байхэ и достиг наконец столицы Небесной империи.

Перегнувшись через перила палубы, дядюшка Прудент и Фил Эванс, как и предсказывал инженер, могли ясно разглядеть этот огромный город, разделенный стеною на две части – маньчжурскую я китайскую, все его двенадцать предместий, сходящиеся к центру просторные бульвары, храмы, желтые и зеленые крыши которых купались в то утро в лучах восходящего солнца, и парки, окружающие дворцы мандаринов; в маньчжурской части Пекина, на площади в шестьсот шестьдесят восемь гектаров, раскинулся Желтый город с его пагодами, императорскими садами, искусственными озерами и угольной горою, господствующей над столицей; наконец в центре Желтого города – словно один квадрат китайской головоломки, втиснутый в другой, – высился Красный город, иными словами, императорский дворец, поражавший воображение причудами своей неправдоподобной архитектуры.

В это мгновение воздух под «Альбатросом» наполнился какими-то необъяснимыми звуками: казалось, вокруг поют эоловы арфы. В небе парила добрая сотня воздушных змеев различной формы, сделанных из пальмовых листьев или листьев пандануса; в их верхней части были укреплены легкие деревянные луки с натянутыми на них тонкими пластинками из бамбука. Под дуновением ветра они пели на все лады, напоминая своими меланхолическими звуками переливы гармоники. Казалось, вдыхая воздух, вы с кислородом вдыхаете музыку!

Робуру пришла в голову причуда приблизиться к этому небесному оркестру, и «Альбатрос» медленно окунулся в звуковые волны, которые воздушные змеи посылали в пространство.

Появление воздушного корабля произвело необыкновенное впечатление на собравшихся внизу многочисленных обитателей Пекина. Оглушительные звуки там-тама и других ужасных инструментов китайского оркестра, тысячи ружейных залпов, сотни выстрелов из мортир – все было пущено в ход, чтобы отогнать воздушный корабль. Если китайские астрономы и догадались в тот день, что летательная машина была именно тем движущимся телом, появление которого породило в мире столько споров, то миллионы жителей Небесной империи – от простого лодочника до самого чванливого мандарина – сочли ее апокалиптическим чудовищем, неизвестно как появившимся в подвластных Будде небесах.

Экипаж неприступного «Альбатроса» не обращал никакого внимания на эти враждебные действия. Тем временем веревки, за которые воздушные змеи были привязаны к кольям, вбитым в императорских садах, либо обрезали, либо поскорей притянули к земле. Некоторые летающие игрушки с громким пением быстро спустились вниз, другие стремительно упали, точно сраженные свинцом птицы, чья песня обрывается вместе с последним дыханием.

И тогда над столицей разнеслись грозные звуки трубы Тома Тэрнера, покрывая-последние ноты воздушного концерта.

Однако это не прекратило стрельбы. Когда один из снарядов разорвался в нескольких десятках футов от «Альбатроса», воздушный корабль взмыл в недосягаемые слои атмосферы.

Как прошли следующие дни? За все это время пленникам ни разу не представился подходящий случай, которым они могли бы воспользоваться. В каком направлении двигался «Альбатрос»? Неизменно на юго-запад, что говорило о намерении Робура приблизиться к Индостану. Между тем рельеф местности все время повышался, и воздушному кораблю приходилось непрерывно набирать высоту. Часов через десять после того, как он оставил за собой Пекин, взорам дядюшки Прудента и Фила Эванса предстала проходящая вблизи провинции Шэньси Великая стена. Затем, обойдя горы Лунь, «Альбатрос» пересек долину реки Хуанхэ и перелетел границу Китайской империи в районе Тибета.

Тибет – высокое нагорье, почти полностью лишенное растительности; здесь чередуются снежные вершины, высохшие овраги, питаемые ледниками потоки, низины с блестящими на солнце соляными пластами, обрамленные зелеными лесами озера. И надо всем этим вечно дует ветер, ледяной ветер.

Барометр, упавший до 450 миллиметров, указывал теперь на высоту свыше четырех тысяч метров над уровнем моря. На этой высоте температура, хотя дело происходило в самые жаркие для Северного полушария месяцы, не поднималась выше нуля. Такое похолодание при быстром полете «Альбатроса» делало пребывание на палубе почти невозможным. Поэтому, хотя к услугам обоих коллег и были теплые пледы, они предпочли удалиться в каюту.

Вполне понятно, что подъемным винтам «Альбатроса» приходилось работать с максимальной скоростью, чтобы удерживать его в сильно разреженной атмосфере. Но они работали великолепно, и их вибрирующие лопасти как будто укачивали пассажиров воздушного корабля.

В тот день жители Гартока, центра провинции Гари-Корсум в Западном Тибете, видели, как над ними пролетел «Альбатрос», который с земли казался не больше обыкновенного почтового голубя.

Двадцать седьмого июня дядюшка Прудент и Фил Эванс заметили рассекавший небо гигантский горный барьер, над которым господствовало несколько высоких пиков, затерянных среди снегов. Оба они стояли прислонившись к передней рубке, – так легче было переносить быстрое движение воздушного корабля, – и смотрели на колоссальные громады, казалось, бежавшие навстречу «Альбатросу».

– Это, очевидно, Гималаи, – заметил Фил Эванс, – Робур, по всей вероятности, не рискнет перелететь в Индию и направит свой корабль вдоль их отрогов.

– Тем хуже! – ответил дядюшка Прудент. – На огромной территории Индии мы, пожалуй. Могли бы…

– Если только он не вздумает обойти эту горную систему с востока – над Бирмой – или с запада – над Непалом.

– Так или иначе, бьюсь об заклад, что он не отважится пересечь Гималаи!

– Вы в этом уверены?! – отозвался чей-то голос.

На следующий день, 28 июня, «Альбатрос» уже находился над провинцией Занг, расположенной перед самым горным массивом. По другую сторону Гималаев лежало княжество Непал.

Если приближаться к Индии с севера, путь к ней преграждают три параллельных горных хребта. Два северных хребта, между которыми скользил в то время «Альбатрос», как корабль между огромными подводными рифами, представляют собою первые ступени этого гигантского барьера, возвышающегося в Центральной Азии. Сначала тянется горная цепь Куэнь-Лунь, а за нею – Каракорум; они окаймляют долину, идущую вдоль Гималаев почти параллельно линии вершин, которые образуют водораздел между бассейнами Инда, на западе, и Брамапутры, на востоке.

Что за величественная горная система! Она насчитывает более двухсот уже измеренных вершин, из которых семнадцать поднимаются выше, чем на двадцать пять тысяч футов над уровнем моря. Перед «Альбатросом» вздымалась гора Эверест высотой в восемь тысяч восемьсот сорок метров. Направо виднелась гора Даулагири, достигающая восьми тысяч двухсот метров, налево – гора Канченджонга, возносящаяся на восемь тысяч пятьсот девяносто два метра; после недавних измерений высоты Эвереста обе эти каменные громады уже не считаются больше самыми высокими на земле.

Очевидно, Робур не собирался лететь над этими вершинами; он несомненно знал, что в Гималаях существуют различные перевалы, и среди них – на высоте шести тысяч восьмисот метров – перевал Иби-Гамен, который братья Шлагинтвейт пересекли в 1856 году; и инженер решительно устремился туда.

Наступило несколько тревожных, можно сказать, даже тягостных часов. Правда, воздух был не настолько разрежен, чтобы пополнять его кислородом с помощью специальных аппаратов, но холод был весьма ощутим.

Робур все время находился на носу «Альбатроса» и уверенно вел воздушный корабль вперед; его мужественное лицо было скрыто под капюшоном плаща. Том Тэрнер стоял у руля. Механик внимательно наблюдал за работой батарей: к счастью, наполнявшая их кислота: не страшилась мороза. Винты, вращавшиеся с головокружительной быстротой, издавали пронзительный свист, который все усиливался несмотря на уменьшение плотности воздуха. Барометр упал до 290 миллиметров, что указывало на высоту в семь тысяч метров.

Какое великолепное хаотическое нагромождение гор окружало воздушный корабль! Всюду – белоснежные вершины. Нигде не видно озер: вместо них ледники, спускающиеся на десять тысяч футов. Никакой травы, одни лишь редкие явнобрачные растения, доходящие до последней границы растительной жизни. Никаких сосен и кедров, которыми так богаты нижние склоны хребтов, покрытые густыми лесами. Ни гигантских папоротников, ни бесконечных лиан, оплетающих стволы деревьев в непроходимых джунглях. Никаких животных – ни диких лошадей, ни яков, ни тибетских быков: лишь изредка мелькнет заблудившаяся в горах серна. Никаких птиц, если не считать нескольких ворон, которые отваживаются залетать в самые верхние слои атмосферы.

Наконец перевал был преодолен, и «Альбатрос» стал постепенно снижаться. Вскоре он миновал полосу лесов, и теперь под ним, насколько хватал взор, расстилалась бесконечная гладь полей.

В эту минуту Робур приблизился к своим гостям и самым любезным тоном произнес:

– Индия, господа!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

из которой читатель узнает, как и почему слуга Фриколлин оказался на буксире

Инженер Робур не имел ни малейшего желания вести свой летательный аппарат над чудесными долинами Индостана. Пересечь Гималаи, чтобы показать, каким великолепным средством воздушного сообщения он обладает, убедить даже тех, кто не хотел поддаваться убеждениям, – вот, собственно, все, чего он добивался. Однако значит ли это, что «Альбатрос» был совершенством, если даже допустить, что в нашем мире можно достигнуть совершенства? Предоставим судить об этом самому читателю.Во всяком случае, если в глубине души дядюшка Прудент и его коллега и восхищались замечательным аппаратом для воздушных сообщений, то они и виду не подавали. Прежде всего они искали случая бежать. Их даже не занимали изумительные картины природы, проносившиеся перед глазами, когда «Альбатрос» пролетал над живописными рубежами Пенджаба.

У подножья Гималаев растянулась целая полоса болотистых мест, над которыми поднимаются вредоносные испарения – область Тераи, где распространена особая местная форма лихорадки. Но это нисколько не тревожило экипаж воздушного корабля, ибо не могло нанести ущерб здоровью людей. «Альбатрос» не спеша направлялся к выступу, который образует Индия на границе с Туркестаном и Китаем. Ранним утром 29 июня перед пассажирами воздушного корабля появилась неповторимая в своей прелести долина Кашмира.

Да, поистине неповторимо это длинное ущелье, образуемое Большими и Малыми Гималаями! Изборожденное сотнями небольших отрогов, которые, отходя от гигантского горного массива и постепенно снижаясь, тянутся вплоть до бассейна Гидаспа[13], оно орошается водами этой прихотливо бегущей реки, на берегах которой столкнулись армии Пора и Александра в те времена, когда Греция и Индия сошлись в жестокой схватке в самом сердце Азии. Она все так же течет и в наши дни, эта река Гидасп, тогда как два города, основанные великим Македонцем в память об одержанной им победе, бесследно исчезли, так что невозможно даже обнаружить место, где они некогда красовались.

В то утро «Альбатрос» пролетал над Сринагаром, более известным под именем Кашмира. Дядюшка Прудент и его спутник увидели прекрасный город, раскинувшийся по обоим берегам реки: натянутые, точно струны, деревянные мосты, охотничьи домики с резными балконами, аллеи, обсаженные стройными тополями, обложенные дерном крыши, похожие на небольшие пригорки, многочисленные каналы, по которым сновали лодки, напоминавшие сверху ореховые скорлупки, с перевозчиками не больше муравьев, дворцы, храмы, беседки, мечети, бунгало, построенные в городских предместьях, – весь этот пестрый ансамбль, повторенный своим отражением в воде; немного поодаль виднелась крепость Гари-Парвата, воздвигнутая на вершине холма, подобно самому грозному из парижских укреплений, воздвигнутому на вершине Мон-Валерьен.