Страница:

В храм Мелькарта люди шли нескончаемой чередой. Многие приходили сюда, чтобы бог даровал им вещий сон. Ведь финикийские божества не только правили миром и судьбами людей, но и предвещали их. Посетители спали в особых помещениях, расположенных вокруг священного двора. Утром жрецы толковали эти сны и предсказывали сновидцам будущее.

Со всех концов финикийского мира – не только из горстки городов Ливана – в храм Мелькарта стекались пожертвования, прежде всего золото и ювелирные изделия. Даже жители Карфагена присылали сюда десятую часть всех доходов, в том числе военной добычи. Возможно, что в храме хранились также городская казна, архив и записи священных преданий. Его жрецы всегда готовы были ссудить часть этих богатств. Так, храм превращался в банк, самыми частыми посетителями которого были, возможно, купцы, пускавшиеся в рискованные предприятия.

Возглавлял храм верховный жрец. Мы знаем, что в IХ веке до нашей эры им был Ахерб, второе лицо в государстве и зять тирского царя Мутона. Жреческие должности передавались по наследству, жрецы вправе были иметь семью. Помимо них, в храме можно было встретить также предсказателей и пророков, музыкантов и писцов, священных цирюльников и храмовых рабов. В финикийских храмах практиковалась также священная проституция.

Со времени правления Хирама тирийцы ежегодно устраивали праздник в честь Мелькарта. Возможно, он был самым главным торжеством в Финикии. В ожидании его в город съезжались и жители подвластных Тиру поселков, и депутации далеких колоний. По замечанию одного из историков, Тир был для финикийцев тем же, чем Иерусалим – для израильтян: их священным городом.

Греки тоже ревностно почитали Геракла-Мелькарта, воздвигая в его честь святилища по всей стране и устраивая пышные празднества. Для них он был своим героем. Между тем именно финикийское происхождение Геракла, по мнению ряда исследователей, объясняет одну странность в его судьбе. По легенде, он убил всех своих детей, а также детей своего брата Ификла. В то время он жил в семивратных Фивах – греческом городе, якобы основанном финикийцем. Это убийство лишь грекам могло казаться безумием; для финикийцев же это был обычай человеческого жертвоприношения. Из поколения в поколение сотни и сотни финикийцев убивали детей, причисляя их к сонму своих небесных заступников. Многие чужеземцы слышали об этом странном обряде, существовавшем у них. Считалось, что они поклоняются жестокому богу Молоху и приносят жертвы ему.

3.17. А был ли Молох при Тофете?

4. ОТ АЛЕФА ДО ФИЛОНА: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВЕКА

4.1. Алфавит родился в Финикии

Со всех концов финикийского мира – не только из горстки городов Ливана – в храм Мелькарта стекались пожертвования, прежде всего золото и ювелирные изделия. Даже жители Карфагена присылали сюда десятую часть всех доходов, в том числе военной добычи. Возможно, что в храме хранились также городская казна, архив и записи священных преданий. Его жрецы всегда готовы были ссудить часть этих богатств. Так, храм превращался в банк, самыми частыми посетителями которого были, возможно, купцы, пускавшиеся в рискованные предприятия.

Возглавлял храм верховный жрец. Мы знаем, что в IХ веке до нашей эры им был Ахерб, второе лицо в государстве и зять тирского царя Мутона. Жреческие должности передавались по наследству, жрецы вправе были иметь семью. Помимо них, в храме можно было встретить также предсказателей и пророков, музыкантов и писцов, священных цирюльников и храмовых рабов. В финикийских храмах практиковалась также священная проституция.

Со времени правления Хирама тирийцы ежегодно устраивали праздник в честь Мелькарта. Возможно, он был самым главным торжеством в Финикии. В ожидании его в город съезжались и жители подвластных Тиру поселков, и депутации далеких колоний. По замечанию одного из историков, Тир был для финикийцев тем же, чем Иерусалим – для израильтян: их священным городом.

Греки тоже ревностно почитали Геракла-Мелькарта, воздвигая в его честь святилища по всей стране и устраивая пышные празднества. Для них он был своим героем. Между тем именно финикийское происхождение Геракла, по мнению ряда исследователей, объясняет одну странность в его судьбе. По легенде, он убил всех своих детей, а также детей своего брата Ификла. В то время он жил в семивратных Фивах – греческом городе, якобы основанном финикийцем. Это убийство лишь грекам могло казаться безумием; для финикийцев же это был обычай человеческого жертвоприношения. Из поколения в поколение сотни и сотни финикийцев убивали детей, причисляя их к сонму своих небесных заступников. Многие чужеземцы слышали об этом странном обряде, существовавшем у них. Считалось, что они поклоняются жестокому богу Молоху и приносят жертвы ему.

3.17. А был ли Молох при Тофете?

В исключительно важных случаях, – например, в момент смертельной опасности, грозившей их родному городу, – финикийцы приносили в жертву своих детей. Так, по сообщению римского историка Квинта Курция Руфа, жители Тира во время осады их города Александром Македонским собирались совершить страшную «жертву Сатурну», то есть Элу, но в последний момент отказались от этого плана. В одном из отрывков, приписываемых Санхунйато-ну, сказано, что «во время великих бедствий, происходивших либо от войн, либо от засух или моровой язвы, финикийцы приносили кого-нибудь из самых дорогих людей в жертву». Известны случаи, когда одновременно жертвовали сразу несколько сотен детей. В подобных случаях удача считалась гарантированной. Принесение в жертву сына, в особенности единственного, считалось подвигом благочестия, совершавшимся во имя бога и, как правило, ради блага народа.

Закладывая город, финикийцы также считали необходимым положить под его стены урну с костями младенца, отданного богу. В древности подобные «строительные жертвы» были широко распространены среди различных народов. Их подробный обзор приводил английский этнограф Джеймс Джордж Фрэзер в своей книге «Фольклор в Ветхом Завете». Однако грекам и римлянам – современникам финикийцев и карфагенян – такой обычай справедливо казался жестоким варварством.

В Испанской Финикии человеческие жертвоприношения случались еще и в римскую эпоху, например, один такой случай был отмечен в 43 году до нашей эры. Цезарь, управлявший Испанией в 61 – 60 годах, решительно запрещал эти «варварские» обряды.

Часто финикийцы приносили в жертву военнопленных, стараясь выбрать самых красивых. Считалось, что так будет угоднее богам. Известно, что на Сардинии, наоборот, убивали стариков. Людей могли жертвовать самым разным богам, а также душам предков.

Так, детей приносили обычно в жертву Баал-Хаммону, владыке солнечного жара, то есть одному из солнечных божеств. В африканских и сицилийских колониях он являлся верховным божеством. Его изображали в виде могучего старца, восседавшего на троне. В одной руке он держал посох, другой благословлял. В финикийских колониях в Западном Средиземноморье часто встречались стелы, посвященные Баал-Хаммону. Там же было обнаружено несколько жертвенных мест. Рядом с ними находились детские кладбища, на которых, очевидно, хоронили жертв этого страшного культа.

Убивали чаще всего мальчиков, но нередко и девочек, причем в основном из аристократических семейств. Обычно жертвовали детей в возрасте до полугода. Нередко новорожденных. В некоторых случаях возраст ребенка достигал четырех и более лет. По словам античного историка, возраст приносимых в жертву детей в дни войны вызывал жалость даже у врагов.

Порядок страшного ритуала был таков. Ребенка сначала убивали, а затем сжигали на бронзовых руках статуи бога. Он скатывался с них и «падал в некую полную огня бездну», как писал историк Диодор Сицилийский. Финикийцы считали, что души убиенных детей поднимаются прямо к богу и отныне защищают родину и свою семью. Впоследствии в Карфагене знатные люди стали покупать чужих детей, отдавая их богу под видом собственных.

Человеческие жертвоприношения назывались по-финикийски «молк», «молх», «молек» или «молок», а по-еврейски «молех». По предположению испанского историка Э.Г. Вагнера, подобный обряд распространился в Финикии в конце бронзового века, когда на побережье переселилось множество ханаанеев, изгнанных со своей родины арамеями и израильтянами. В стране сложилась напряженная демографическая ситуация. Тогда «лишними» стали дети. Вскоре часть населения отправилась обустраивать колонии по берегам Средиземного моря, но жестокий обычай сохранился.

Чужестранцы, прослышавшие про этот обычай, решили, что финикийцы почитают некоего бога Молоха. Этот кровожадный бог якобы питается людьми. На самом деле, Молоха никогда не существо – вало. Получателем жертвы был верховный бог города или страны.

Останки жертв помещали в специальные урны и хоронили на кладбищах, называвшихся «тофет», или «топет». Они находились на окраине города, рядом с городскими стенами, а иногда и за ними. Над каждой урной ставилась стела, на которой было помечено имя жертвователя.

При раскопках в святилище Тиннит в Карфагене найдены тысячи урн с кремированными останками детей – в основном грудных. Самому старшему ребенку, похороненому здесь, исполнилось двенадцать лет. Встречаются также останки птиц и мелких животных, которыми заменяли детей. Находилось кладбище всего в полусотне метров от порта.

Со временем финикийцы все чаще практиковали, наряду с человеческими жертвами (молходом), принесение в жертву барана (молхомор). В жертву богам старались отдать также выкидыш, чтобы потом не жертвовать рожденного ребенка.

Похожая трансформация верований, очевидно, произошла и в древнееврейской среде. Напоминает о ней знаменитый эпизод из Книги Бытия (22, 1 – 13), где Авраам собирается принести в жертву Богу своего сына: «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Лишь вмешательство Бога остановило его: «Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам!.. не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня».

В отличие от израильтян, финикийцы – прежде всего жители колоний в Центральном Средиземноморье – так окончательно и не отказались от человеческих жертвоприношений вплоть до римского завоевания.

Закладывая город, финикийцы также считали необходимым положить под его стены урну с костями младенца, отданного богу. В древности подобные «строительные жертвы» были широко распространены среди различных народов. Их подробный обзор приводил английский этнограф Джеймс Джордж Фрэзер в своей книге «Фольклор в Ветхом Завете». Однако грекам и римлянам – современникам финикийцев и карфагенян – такой обычай справедливо казался жестоким варварством.

В Испанской Финикии человеческие жертвоприношения случались еще и в римскую эпоху, например, один такой случай был отмечен в 43 году до нашей эры. Цезарь, управлявший Испанией в 61 – 60 годах, решительно запрещал эти «варварские» обряды.

Часто финикийцы приносили в жертву военнопленных, стараясь выбрать самых красивых. Считалось, что так будет угоднее богам. Известно, что на Сардинии, наоборот, убивали стариков. Людей могли жертвовать самым разным богам, а также душам предков.

Так, детей приносили обычно в жертву Баал-Хаммону, владыке солнечного жара, то есть одному из солнечных божеств. В африканских и сицилийских колониях он являлся верховным божеством. Его изображали в виде могучего старца, восседавшего на троне. В одной руке он держал посох, другой благословлял. В финикийских колониях в Западном Средиземноморье часто встречались стелы, посвященные Баал-Хаммону. Там же было обнаружено несколько жертвенных мест. Рядом с ними находились детские кладбища, на которых, очевидно, хоронили жертв этого страшного культа.

Убивали чаще всего мальчиков, но нередко и девочек, причем в основном из аристократических семейств. Обычно жертвовали детей в возрасте до полугода. Нередко новорожденных. В некоторых случаях возраст ребенка достигал четырех и более лет. По словам античного историка, возраст приносимых в жертву детей в дни войны вызывал жалость даже у врагов.

Порядок страшного ритуала был таков. Ребенка сначала убивали, а затем сжигали на бронзовых руках статуи бога. Он скатывался с них и «падал в некую полную огня бездну», как писал историк Диодор Сицилийский. Финикийцы считали, что души убиенных детей поднимаются прямо к богу и отныне защищают родину и свою семью. Впоследствии в Карфагене знатные люди стали покупать чужих детей, отдавая их богу под видом собственных.

Человеческие жертвоприношения назывались по-финикийски «молк», «молх», «молек» или «молок», а по-еврейски «молех». По предположению испанского историка Э.Г. Вагнера, подобный обряд распространился в Финикии в конце бронзового века, когда на побережье переселилось множество ханаанеев, изгнанных со своей родины арамеями и израильтянами. В стране сложилась напряженная демографическая ситуация. Тогда «лишними» стали дети. Вскоре часть населения отправилась обустраивать колонии по берегам Средиземного моря, но жестокий обычай сохранился.

Чужестранцы, прослышавшие про этот обычай, решили, что финикийцы почитают некоего бога Молоха. Этот кровожадный бог якобы питается людьми. На самом деле, Молоха никогда не существо – вало. Получателем жертвы был верховный бог города или страны.

Останки жертв помещали в специальные урны и хоронили на кладбищах, называвшихся «тофет», или «топет». Они находились на окраине города, рядом с городскими стенами, а иногда и за ними. Над каждой урной ставилась стела, на которой было помечено имя жертвователя.

При раскопках в святилище Тиннит в Карфагене найдены тысячи урн с кремированными останками детей – в основном грудных. Самому старшему ребенку, похороненому здесь, исполнилось двенадцать лет. Встречаются также останки птиц и мелких животных, которыми заменяли детей. Находилось кладбище всего в полусотне метров от порта.

Финикийский тофет в Сардинии. Здесь приносили в жертву детей

Принесение в жертву детей зафиксировано также в соседних с Финикией странах, например Моаве и Израиле. Недаром в Библии категорично сказано: «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего» (Лев. 18, 21; также Лев. 20,2 – 5). Иудеи вплоть до Вавилонского пленения совершали подобные жертвы в долине Хинном недалеко от Иерусалима. «И устроили высоты Тофета в долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне» (Иер. 7, 31). Из еврейского «ге Хинном» возникло слово «геена». Христиане стали называть «гееной огненной» ад.Со временем финикийцы все чаще практиковали, наряду с человеческими жертвами (молходом), принесение в жертву барана (молхомор). В жертву богам старались отдать также выкидыш, чтобы потом не жертвовать рожденного ребенка.

Похожая трансформация верований, очевидно, произошла и в древнееврейской среде. Напоминает о ней знаменитый эпизод из Книги Бытия (22, 1 – 13), где Авраам собирается принести в жертву Богу своего сына: «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Лишь вмешательство Бога остановило его: «Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам!.. не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня».

В отличие от израильтян, финикийцы – прежде всего жители колоний в Центральном Средиземноморье – так окончательно и не отказались от человеческих жертвоприношений вплоть до римского завоевания.

4. ОТ АЛЕФА ДО ФИЛОНА: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВЕКА

4.1. Алфавит родился в Финикии

Немногие древние народы могут похвастаться таким количеством изобретений, изменивших судьбу человечества, как финикийцы: корабли и пурпур, прозрачное стекло и алфавит. Пусть не всегда они сами были их авторами, но именно они внедряли эти находки и усовершенствования в жизнь, а также популяризовали их. Последнее из перечисленных изобретений во многом определило судьбу современной цивилизации. Мир был бы совсем иным, если мы не располагали бы самой простой и удобной системой письма из всех, что когда-либо были созданы человечеством. Эту систему придумали финикийцы.

Говорили они на языке, которого давно уже нет. Финикийский язык – это один из семитских языков, и его ближайшие родственники – древнееврейский (иврит) и моавитский, о котором мы знаем лишь по одной сохранившейся надписи. Обычно три этих языка, именуемых также «ханаанейскими», противопоставляют арамейскому. В то же время вместе с арамейским языком они составляют северо-западную ветвь семитской языковой семьи, в которую входят также восточная (аккадская) и южная, или арабо-эфиопс-кая, ветвь.

Почти все ханаанейские языки мертвы. Единственное исключение – иврит, государственный язык Израиля. Мы можем судить о родственных ему языках лишь по сохранившимся текстам. Однако не осталось даже надписей, запечатлевших, например, аммо-нитский или эдомитский языки.

На финикийском языке говорили жители прибрежных районов Ливана, Палестины и Южной Сирии, а также часть населения Кипра. Он известен нам лишь по надписям, древнейшая из которых датируется примерно 1000 годом до нашей эры. Литература на финикийском языке, о существовании которой говорят и греческие, и римские авторы, полностью утрачена.

Благодаря колониальной политике финикийцев их язык получил распространение также в других частях Средиземноморья, например в Карфагене и его окрестностях. Здесь он стал называться «пуническим». Отдельные пунические надписи встречаются и в других районах Западного Средиземноморья.

Как ни странно, финикийский язык исчез в метрополии раньше, чем в западных колониях. Еще в эллинистическую эпоху его постепенно вытеснили арамейский и греческий. Жители Ближнего Востока перестали говорить по-финикийски примерно во II веке до нашей эры. В Западном Средиземноморье этот язык употреблялся гораздо дольше – вероятно, до VIII века нашей эры – и был окончательно вытеснен лишь после арабского завоевания Северной Африки. Отныне местные жители говорили лишь на арабским.

Самые поздние из дошедших до нас финикийских текстов датируются на Ближнем Востоке II веком нашей эры, а в Западном Средиземноморье – III – IV веками.

Создание алфавита – величайшее культурное достижение финикийцев. С их родины, с узкой береговой полоски на территории современного Ливана, алфавит начал триумфальное шествие по миру. Постепенно финикийский алфавит и родственные ему системы письма вытеснили практически все другие древние формы письменности, кроме китайской и производных от нее. Кириллица и латиница, арабское и еврейское письмо – все они восходят к финикийскому алфавиту. Со временем буквенный шрифт стал известен в Индии, Индонезии, Средней Азии и Монголии. Финикийцы создали «универсальную систему письма, совершенство которой доказано всей последующей историей человечества, ибо ему с тех пор не удалось придумать ничего лучше», – писал Г.М. Бауэр.

Что же такое Финикия? Клочок земли на периферии двух миров: месопотамского и египетского или «мостик», проложенный между ними? Или зеркало, в котором отражаются обе реальности, сливаясь воедино?

С незапамятных времен жители Финикии знали две основные формы письменности Древнего Востока: клинопись Месопотамии и иероглифическое письмо египтян. У последних они научились использовать специальные значки, указывающие, какая гласная идет за этой согласной или перед ней. Изучая клинопись, поняли, что одну и ту же систему письма можно применять для записи самых разных языков.

Чаще всего жители финикийских городов, как и соседней Сирии, хоть и подчинялись Египту, но пользовались не его иероглифами, а силлабической клинописью. Пользовались, составляя официальные грамоты и дипломатические послания, деловые документы и торговые договоры. Даже в канцелярию фараона отсылали таблички с клинышками, которые следовало читать – нет, не по-финикийски, а по-аккадски, этой «латыни бронзового века». Однако хлопотное это было дело – излагать свои мысли словами чужого языка, да еще записывать их мало понятными значками.

Во-первых, язык был неродным. Даже профессиональные писцы нередко не могли подобрать нужные слова и – свидетельством тому амарнские письма – то и дело вставляли во фразы знакомые им с детства ханаанейские слова. Рано или поздно, кто-нибудь из писцов отказался бы разбавлять родную ханаанейскую речь вызубренными аккадскими словами. Так оно и случилось.

Во-вторых, клинопись была сложным письмом. Писцу требовалось помнить до шестисот клинописных знаков, каждый из которых мог иметь несколько значений. При дворе каждого финикийс кого царька нужен был целый штат писцов, занимавшихся только перепиской и делопроизводством. Да и любому купцу не помешала бы свита из нескольких грамотеев, учившихся клинописи много лет. Вот только самим купцам это не нравилось. Они предпочитали вести дела быстро и неприметно, не доверяя своих секретов посторонним. Для этого нужна была простая система, позволявшая делать записи на родном языке и не тратить много времени и сил на овладение грамотой. Так возникло линейное письмо. Видимо, одним из важнейших центров, где оно разрабатывалось, был Библ. Для такого письма годился любой материал. Очевидно, первые памятники письменности Финикии были деловыми документами, записанными на каком-нибудь легком, недолговечном материале, например коже или папирусе.

Однако, как подчеркивал И.Ш. Шифман, «знаки синайской и собственно финикийской письменности, служившие для обозначения одних и тех же звуков, сильно отличались друг от друга. Это не дает возможности считать синайское письмо непосредственным предком финикийской графики, несмотря на всю соблазнительность такого рода предположений, широко распространенных в научной литературе».

Возможно, высказывалась другая гипотеза, алфавитная система письма возникла в ханаанейских городах Палестины. Письменность – плод городской цивилизации. В конце II тысячелетия до нашей эры города Ханаана пали под натиском израильских кочевников, и тогда система письма продолжала существовать только у ханаанеев побережья – в Финикии – и впоследствии была заимствована у них другими народами.

Очевидно, идея создания алфавитной письменности зародилась в самой Финикии, а не была заимствована ее жителями у соседних народов. Впрочем, истоки линейного алфавитного письма, отмечает Н.Я. Мерперт, «все более удревняются новыми открытиями и могут быть связаны еще со средним бронзовым веком».

Сами финикийцы приписывали изобретение букв некоему Та-авту. Возможно, что это бог письма. Ведь «сакрализация письменности на Востоке не вызывает сомнения, – отмечает Ю.Б. Цир-кин. – Поэтому в памяти народа ее создатель (или один из создателей) вполне мог приобрести черты бога, которому затем уже придумали генеалогию». Нечто подобное произошло в Египте, где знаменитый врач Имхотеп стал богом врачевания. Ведь, как подчеркивал известный советский лингвист Т.В. Гамкрелидзе, «сейчас в науке принята точка зрения, что создание системы письма не было и не могло быть плодом коллективного творчества, но это результат творческого акта конкретного создателя».

В любом случае в бронзовом веке в разных частях Передней Азии возникла огромная потребность в простой системе письма. В отдельных районах Сирии, Финикии и Палестины делались попытки создать линейную буквенную письменность. В конце концов, они привели к появлению алфавита. Первые свидетельства его существования обнаружены в Финикии – стране, ориентированной на торговлю с другими странами Средиземноморья и потому нуждавшейся в надежных и удобных средствах связи.

Свой особый алфавитный шрифт существовал в ХIV – ХIII веках до нашей эры в Северной Сирии, в крупном купеческом городе Уга-рите. Этот шрифт представлял собой трехмерную клинопись. У букв имелась не только высота и ширина, но и глубина. Использование таких значков было возможно только на определенном материале, – например глине.

Угаритский алфавит содержал всего тридцать знаков, а потому был гораздо проще, чем слоговая клинопись Месопотамии. Уже тогда, как видно из найденных в Угарите алфавитных таблиц, складывался характерный для финикийского алфавита порядок букв.

Однако будущее принадлежало не угаритскому, а линейному алфавиту, ведь его буквы годились для письма на папирусе и коже, а не только глине и камне. К сожалению, во влажном ливанском климате папирус не может долго сохраняться, поэтому мы не располагаем сейчас ни архивами финикийских царей – в отличие от архивов многих других восточных правителей бронзового века, – ни первыми свидетельствами становления финикийского алфавита.

В истории линейного алфавита еще много неясного. По-видимому, его предшественником было псевдоиероглифическое библ-ское письмо. В то же время в основе угаритской клинописи и финикийского письма лежал один принцип.

Советский историк А.Г. Лундин высказывал в связи с этим предположение, что алфавитное линейное письмо возникло около 1500 года до нашей эры и вскоре «разделилось на южносемитскую и северосемитскую ветви, принявшие разный алфавитный порядок знаков… Финикийский алфавит произошел из северосемитского линейного в 27 знаков из-за совпадения ряда звуков языка и исчезновения пяти звуков».

Долгое время в Финикии сосуществовали разные системы письма: аккадская клинопись, псевдоиероглифика, линейное. Лишь к концу II тысячелетия до нашей эры более доступное линейное письмо победило.

Сравнительная его простота привела к его широкому распространению. Его стали использовать для написания различных официальных документов, например посланий, которыми финикийские цари обменивались со своими соседями, как то Хирам с Соломоном. Очевидно, возникли храмовые архивы, где хранились священные тексты, записанные алфавитными значками. Можно предположить, что появилась и светская историография.

Поначалу любой символ угаритского и финикийского письма обозначал все возможные сочетания определенного согласного звука с любыми гласными: например, один и тот же символ обозначал такие слоги, как Б(а), Б(и), Б(у), Б(е) и т. п. Это позволило резко сократить число знаков. Финикийское линейное письмо насчитывало всего 22 буквы. При чтении к каждому согласному звуку добавлялся нужный по смыслу гласный. Правила подобного письма было легко усвоить.

Однако у этой системы были свои неудобства. Так, отсутствие гласных на письме было крайне неприятно. «Даже хорошее знание языка не всегда гарантировало точное понимание смысла слова, потому что одно и то же сочетание согласных могло иметь практически несколько значений, – отмечал И.Ш. Шифман. – Тогда финикияне решили, если уж и не обозначать все гласные на письме, то по крайней мере как-то сигнализировать читателю о том, как следует читать то или иное слово».

Они изобрели для удобства читателей систему «вспомогательных знаков», в роли которых выступали некоторые буквы, более или менее похожие по своему произношению на данный гласный звук. Так, звук u обозначался буквой, используемой для передачи согласного звука w, а звук i – буквой j. Сперва наличие гласных букв помечали для большей ясности на конце слов, а затем и в середине. Это явствует из надписей, находимых в Сирии и датируемых Х – IХ веках до нашей эры.

Другое неудобство связано с тем, что финикийцы со временем отказались от так называемых словоразделителей (в нашем языке их роль играет пробел, разделяющий слова). В древнейших надписях имелись вертикальные линии или точки, помечавшие, где кончается слово. Начиная с VIII века до нашей эры эти значки вышли из употребления. Теперь слова в надписях сливаются друг с другом. Посторонний человек, не зная, о чем идет речь, практически не мог понять, где кончается одно слово и начинается другое.

Самые ранние финикийские надписи, известные нам, относятся лишь к ХI веку до нашей эры. Выполненные на наконечниках стрел, они указывали на имена владельцев. Были найдены в долине Бекаа и неподалеку от палестинского Вифлеема. Пять надписанных наконечников являются важнейшими памятниками письменности ХI века до нашей эры. Самый длинный образец раннеалфа-витного письма – уже известная нам надпись на саркофаге царя Ахирама из Библа.

Собственно финикийский алфавит появляется в начале железного века. Составившие его согласные звуки довольно точно передают семитскую речь финикийцев. Буквенное письмо быстро распространилось по всему сиро-палестинскому региону. Различные его варианты стали применяться для передачи родственных языков – арамейского, моавитского и древнееврейского. Финикийская письменность вытеснила все местные системы графики. Она получила широкое распространение в Сирии, Палестине и Заиорда-нье. В Кумране найден даже отрывок из библейской книги Левит, написанный финикийским письмом. Кстати, восточные соседи финикийцев сохранили их принцип – написание только согласных, и на этом основаны и современное арабское, и еврейское письмо.

По-видимому, предполагал И.Ш. Шифман, быстрое распространение линейного письма в первые века I тысячелетия до нашей эры было связано с тем, что народы Передней Азии перестали использовать в деловой переписке аккадский язык – язык клинописи.

Появление алфавита – легко разучиваемой системы письменных знаков – имело важнейшие социальные последствия. Отныне письменность перестала быть привилегией особых каст населения (жрецов, писцов), члены которых в течение многих лет изучали сотни иероглифов или клинописных значков. С этого времени она стала общим достоянием, владеть которым мог и богач, и бедняк.

Финикийский алфавит быстро получил распространение не только в городах Финикии и прилегающих странах, но и во всем Восточном Средиземноморье. Образцы линейного письма финикийцев находят на Кипре, Родосе, Сардинии, Мальте, в Аттике и Египте. Его навыки разносили с собой по всей тогдашней ойкумене финикийские купцы и колонисты.

Когда финикийцы проникли в бассейн Эгейского моря, греки познакомились с их алфавитом и, поняв его преимущества, заимствовали. По-видимому, это произошло в IХ веке до нашей эры. Очевидно, первыми переняли новую систему письма греки, проживавшие на островах Эгейского моря по соседству с финикийцами. Они не забывали, кому обязаны этим шрифтом, и довольно долго называли его «финикийскими знаками».

Алфавитное письмо, легкое и простое, потеснило сложное слоговое микенское («линейное письмо Б»), которым население Греции пользовалось во II тысячелетии до нашей эры. Оно содержало почти сотню знаков, обозначавших различные слоги. Этим письмом владели лишь профессиональные писцы. Если бы греки не отказались от него, то рядовой житель полиса вряд ли сумел научиться читать и писать. В таком случае никогда бы не родилась великая греческая литература.

Говорили они на языке, которого давно уже нет. Финикийский язык – это один из семитских языков, и его ближайшие родственники – древнееврейский (иврит) и моавитский, о котором мы знаем лишь по одной сохранившейся надписи. Обычно три этих языка, именуемых также «ханаанейскими», противопоставляют арамейскому. В то же время вместе с арамейским языком они составляют северо-западную ветвь семитской языковой семьи, в которую входят также восточная (аккадская) и южная, или арабо-эфиопс-кая, ветвь.

Почти все ханаанейские языки мертвы. Единственное исключение – иврит, государственный язык Израиля. Мы можем судить о родственных ему языках лишь по сохранившимся текстам. Однако не осталось даже надписей, запечатлевших, например, аммо-нитский или эдомитский языки.

На финикийском языке говорили жители прибрежных районов Ливана, Палестины и Южной Сирии, а также часть населения Кипра. Он известен нам лишь по надписям, древнейшая из которых датируется примерно 1000 годом до нашей эры. Литература на финикийском языке, о существовании которой говорят и греческие, и римские авторы, полностью утрачена.

Благодаря колониальной политике финикийцев их язык получил распространение также в других частях Средиземноморья, например в Карфагене и его окрестностях. Здесь он стал называться «пуническим». Отдельные пунические надписи встречаются и в других районах Западного Средиземноморья.

Как ни странно, финикийский язык исчез в метрополии раньше, чем в западных колониях. Еще в эллинистическую эпоху его постепенно вытеснили арамейский и греческий. Жители Ближнего Востока перестали говорить по-финикийски примерно во II веке до нашей эры. В Западном Средиземноморье этот язык употреблялся гораздо дольше – вероятно, до VIII века нашей эры – и был окончательно вытеснен лишь после арабского завоевания Северной Африки. Отныне местные жители говорили лишь на арабским.

Самые поздние из дошедших до нас финикийских текстов датируются на Ближнем Востоке II веком нашей эры, а в Западном Средиземноморье – III – IV веками.

Создание алфавита – величайшее культурное достижение финикийцев. С их родины, с узкой береговой полоски на территории современного Ливана, алфавит начал триумфальное шествие по миру. Постепенно финикийский алфавит и родственные ему системы письма вытеснили практически все другие древние формы письменности, кроме китайской и производных от нее. Кириллица и латиница, арабское и еврейское письмо – все они восходят к финикийскому алфавиту. Со временем буквенный шрифт стал известен в Индии, Индонезии, Средней Азии и Монголии. Финикийцы создали «универсальную систему письма, совершенство которой доказано всей последующей историей человечества, ибо ему с тех пор не удалось придумать ничего лучше», – писал Г.М. Бауэр.

Что же такое Финикия? Клочок земли на периферии двух миров: месопотамского и египетского или «мостик», проложенный между ними? Или зеркало, в котором отражаются обе реальности, сливаясь воедино?

С незапамятных времен жители Финикии знали две основные формы письменности Древнего Востока: клинопись Месопотамии и иероглифическое письмо египтян. У последних они научились использовать специальные значки, указывающие, какая гласная идет за этой согласной или перед ней. Изучая клинопись, поняли, что одну и ту же систему письма можно применять для записи самых разных языков.

Чаще всего жители финикийских городов, как и соседней Сирии, хоть и подчинялись Египту, но пользовались не его иероглифами, а силлабической клинописью. Пользовались, составляя официальные грамоты и дипломатические послания, деловые документы и торговые договоры. Даже в канцелярию фараона отсылали таблички с клинышками, которые следовало читать – нет, не по-финикийски, а по-аккадски, этой «латыни бронзового века». Однако хлопотное это было дело – излагать свои мысли словами чужого языка, да еще записывать их мало понятными значками.

Во-первых, язык был неродным. Даже профессиональные писцы нередко не могли подобрать нужные слова и – свидетельством тому амарнские письма – то и дело вставляли во фразы знакомые им с детства ханаанейские слова. Рано или поздно, кто-нибудь из писцов отказался бы разбавлять родную ханаанейскую речь вызубренными аккадскими словами. Так оно и случилось.

Во-вторых, клинопись была сложным письмом. Писцу требовалось помнить до шестисот клинописных знаков, каждый из которых мог иметь несколько значений. При дворе каждого финикийс кого царька нужен был целый штат писцов, занимавшихся только перепиской и делопроизводством. Да и любому купцу не помешала бы свита из нескольких грамотеев, учившихся клинописи много лет. Вот только самим купцам это не нравилось. Они предпочитали вести дела быстро и неприметно, не доверяя своих секретов посторонним. Для этого нужна была простая система, позволявшая делать записи на родном языке и не тратить много времени и сил на овладение грамотой. Так возникло линейное письмо. Видимо, одним из важнейших центров, где оно разрабатывалось, был Библ. Для такого письма годился любой материал. Очевидно, первые памятники письменности Финикии были деловыми документами, записанными на каком-нибудь легком, недолговечном материале, например коже или папирусе.

Египетские иероглифы

Для создания своей оригинальной системы финикийцы использовали в качестве букв, как считает большинство специалистов, видоизмененные египетские иероглифы. Самые древние надписи, напоминающие более позднее финикийское письмо, были найдены в Палестине и на Синайском полуострове, где египтяне и семиты довольно тесно контактировали. Они датированы первой половиной II тысячелетия до нашей эры. Возможно, именно здесь происходили отбор и упрощение некоторых египетских иероглифов, которыми ханаанеи стали обозначать определенные звуки своего языка.Однако, как подчеркивал И.Ш. Шифман, «знаки синайской и собственно финикийской письменности, служившие для обозначения одних и тех же звуков, сильно отличались друг от друга. Это не дает возможности считать синайское письмо непосредственным предком финикийской графики, несмотря на всю соблазнительность такого рода предположений, широко распространенных в научной литературе».

Возможно, высказывалась другая гипотеза, алфавитная система письма возникла в ханаанейских городах Палестины. Письменность – плод городской цивилизации. В конце II тысячелетия до нашей эры города Ханаана пали под натиском израильских кочевников, и тогда система письма продолжала существовать только у ханаанеев побережья – в Финикии – и впоследствии была заимствована у них другими народами.

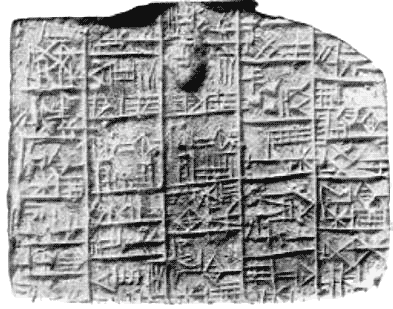

Клинопись

В некоторых палестинских городах, действительно, найдены образцы линейного письма, оставленные на долговечных материалах. Подобные находки сделаны в Лахише (надписи на кинжале, сосуде и чаше), Сихеме (надпись на пластинке) и Гезере (надпись на черепке). Все они относятся к середине II тысячелетия до нашей эры. Однако, по мнению большинства исследователей, они все-таки не имеют отношения к основной линии развития алфавитного письма.Очевидно, идея создания алфавитной письменности зародилась в самой Финикии, а не была заимствована ее жителями у соседних народов. Впрочем, истоки линейного алфавитного письма, отмечает Н.Я. Мерперт, «все более удревняются новыми открытиями и могут быть связаны еще со средним бронзовым веком».

Сами финикийцы приписывали изобретение букв некоему Та-авту. Возможно, что это бог письма. Ведь «сакрализация письменности на Востоке не вызывает сомнения, – отмечает Ю.Б. Цир-кин. – Поэтому в памяти народа ее создатель (или один из создателей) вполне мог приобрести черты бога, которому затем уже придумали генеалогию». Нечто подобное произошло в Египте, где знаменитый врач Имхотеп стал богом врачевания. Ведь, как подчеркивал известный советский лингвист Т.В. Гамкрелидзе, «сейчас в науке принята точка зрения, что создание системы письма не было и не могло быть плодом коллективного творчества, но это результат творческого акта конкретного создателя».

В любом случае в бронзовом веке в разных частях Передней Азии возникла огромная потребность в простой системе письма. В отдельных районах Сирии, Финикии и Палестины делались попытки создать линейную буквенную письменность. В конце концов, они привели к появлению алфавита. Первые свидетельства его существования обнаружены в Финикии – стране, ориентированной на торговлю с другими странами Средиземноморья и потому нуждавшейся в надежных и удобных средствах связи.

Свой особый алфавитный шрифт существовал в ХIV – ХIII веках до нашей эры в Северной Сирии, в крупном купеческом городе Уга-рите. Этот шрифт представлял собой трехмерную клинопись. У букв имелась не только высота и ширина, но и глубина. Использование таких значков было возможно только на определенном материале, – например глине.

Угаритский алфавит содержал всего тридцать знаков, а потому был гораздо проще, чем слоговая клинопись Месопотамии. Уже тогда, как видно из найденных в Угарите алфавитных таблиц, складывался характерный для финикийского алфавита порядок букв.

Однако будущее принадлежало не угаритскому, а линейному алфавиту, ведь его буквы годились для письма на папирусе и коже, а не только глине и камне. К сожалению, во влажном ливанском климате папирус не может долго сохраняться, поэтому мы не располагаем сейчас ни архивами финикийских царей – в отличие от архивов многих других восточных правителей бронзового века, – ни первыми свидетельствами становления финикийского алфавита.

В истории линейного алфавита еще много неясного. По-видимому, его предшественником было псевдоиероглифическое библ-ское письмо. В то же время в основе угаритской клинописи и финикийского письма лежал один принцип.

Советский историк А.Г. Лундин высказывал в связи с этим предположение, что алфавитное линейное письмо возникло около 1500 года до нашей эры и вскоре «разделилось на южносемитскую и северосемитскую ветви, принявшие разный алфавитный порядок знаков… Финикийский алфавит произошел из северосемитского линейного в 27 знаков из-за совпадения ряда звуков языка и исчезновения пяти звуков».

Долгое время в Финикии сосуществовали разные системы письма: аккадская клинопись, псевдоиероглифика, линейное. Лишь к концу II тысячелетия до нашей эры более доступное линейное письмо победило.

Сравнительная его простота привела к его широкому распространению. Его стали использовать для написания различных официальных документов, например посланий, которыми финикийские цари обменивались со своими соседями, как то Хирам с Соломоном. Очевидно, возникли храмовые архивы, где хранились священные тексты, записанные алфавитными значками. Можно предположить, что появилась и светская историография.

Поначалу любой символ угаритского и финикийского письма обозначал все возможные сочетания определенного согласного звука с любыми гласными: например, один и тот же символ обозначал такие слоги, как Б(а), Б(и), Б(у), Б(е) и т. п. Это позволило резко сократить число знаков. Финикийское линейное письмо насчитывало всего 22 буквы. При чтении к каждому согласному звуку добавлялся нужный по смыслу гласный. Правила подобного письма было легко усвоить.

Однако у этой системы были свои неудобства. Так, отсутствие гласных на письме было крайне неприятно. «Даже хорошее знание языка не всегда гарантировало точное понимание смысла слова, потому что одно и то же сочетание согласных могло иметь практически несколько значений, – отмечал И.Ш. Шифман. – Тогда финикияне решили, если уж и не обозначать все гласные на письме, то по крайней мере как-то сигнализировать читателю о том, как следует читать то или иное слово».

Они изобрели для удобства читателей систему «вспомогательных знаков», в роли которых выступали некоторые буквы, более или менее похожие по своему произношению на данный гласный звук. Так, звук u обозначался буквой, используемой для передачи согласного звука w, а звук i – буквой j. Сперва наличие гласных букв помечали для большей ясности на конце слов, а затем и в середине. Это явствует из надписей, находимых в Сирии и датируемых Х – IХ веках до нашей эры.

Другое неудобство связано с тем, что финикийцы со временем отказались от так называемых словоразделителей (в нашем языке их роль играет пробел, разделяющий слова). В древнейших надписях имелись вертикальные линии или точки, помечавшие, где кончается слово. Начиная с VIII века до нашей эры эти значки вышли из употребления. Теперь слова в надписях сливаются друг с другом. Посторонний человек, не зная, о чем идет речь, практически не мог понять, где кончается одно слово и начинается другое.

Самые ранние финикийские надписи, известные нам, относятся лишь к ХI веку до нашей эры. Выполненные на наконечниках стрел, они указывали на имена владельцев. Были найдены в долине Бекаа и неподалеку от палестинского Вифлеема. Пять надписанных наконечников являются важнейшими памятниками письменности ХI века до нашей эры. Самый длинный образец раннеалфа-витного письма – уже известная нам надпись на саркофаге царя Ахирама из Библа.

Собственно финикийский алфавит появляется в начале железного века. Составившие его согласные звуки довольно точно передают семитскую речь финикийцев. Буквенное письмо быстро распространилось по всему сиро-палестинскому региону. Различные его варианты стали применяться для передачи родственных языков – арамейского, моавитского и древнееврейского. Финикийская письменность вытеснила все местные системы графики. Она получила широкое распространение в Сирии, Палестине и Заиорда-нье. В Кумране найден даже отрывок из библейской книги Левит, написанный финикийским письмом. Кстати, восточные соседи финикийцев сохранили их принцип – написание только согласных, и на этом основаны и современное арабское, и еврейское письмо.

По-видимому, предполагал И.Ш. Шифман, быстрое распространение линейного письма в первые века I тысячелетия до нашей эры было связано с тем, что народы Передней Азии перестали использовать в деловой переписке аккадский язык – язык клинописи.

Появление алфавита – легко разучиваемой системы письменных знаков – имело важнейшие социальные последствия. Отныне письменность перестала быть привилегией особых каст населения (жрецов, писцов), члены которых в течение многих лет изучали сотни иероглифов или клинописных значков. С этого времени она стала общим достоянием, владеть которым мог и богач, и бедняк.

Финикийский алфавит быстро получил распространение не только в городах Финикии и прилегающих странах, но и во всем Восточном Средиземноморье. Образцы линейного письма финикийцев находят на Кипре, Родосе, Сардинии, Мальте, в Аттике и Египте. Его навыки разносили с собой по всей тогдашней ойкумене финикийские купцы и колонисты.

Когда финикийцы проникли в бассейн Эгейского моря, греки познакомились с их алфавитом и, поняв его преимущества, заимствовали. По-видимому, это произошло в IХ веке до нашей эры. Очевидно, первыми переняли новую систему письма греки, проживавшие на островах Эгейского моря по соседству с финикийцами. Они не забывали, кому обязаны этим шрифтом, и довольно долго называли его «финикийскими знаками».

Алфавитное письмо, легкое и простое, потеснило сложное слоговое микенское («линейное письмо Б»), которым население Греции пользовалось во II тысячелетии до нашей эры. Оно содержало почти сотню знаков, обозначавших различные слоги. Этим письмом владели лишь профессиональные писцы. Если бы греки не отказались от него, то рядовой житель полиса вряд ли сумел научиться читать и писать. В таком случае никогда бы не родилась великая греческая литература.