Феврония

– Вижу, как ты мудра, девушка, – сказал слуга. – Как твое имя и не скажешь ли, зачем я пришел к тебе?

– Имя мое Феврония, а ты слуга нашего князя и ищешь того, кто б исцелил его язвы.

– Ты видишь насквозь, – сказал потрясенный слуга. – Так не возьмешься ли ты за лечение?

– Если князь будет кроток и мягкосердечен, он исцелится.

– Каким образом?

– Пусть приедет сюда.

Слуга вернулся в Муром и рассказал князю о девушке из деревни Ласково.

– Везите меня к ней! – приказал князь.

Его собрали в дорогу и вынесли к повозке. Они приехали к дому Февронии, и князь послал к ней слугу – узнать, кто же тот лекарь, который его исцелит.

Слуга ушел, вскоре вернулся и смущенно сообщил князю ответ Февронии.

– Она говорит, что исцелит тебя, что никакого добра не требует, но только одно: ты должен взять ее в жены.

– Как же так? Я – князь, а она крестьянская дочь.

Князь хотел поворачивать коней, но тяжкая болезнь дала себя знать, и он велел передать Февронии:

– Скажите, что обещаю жениться.

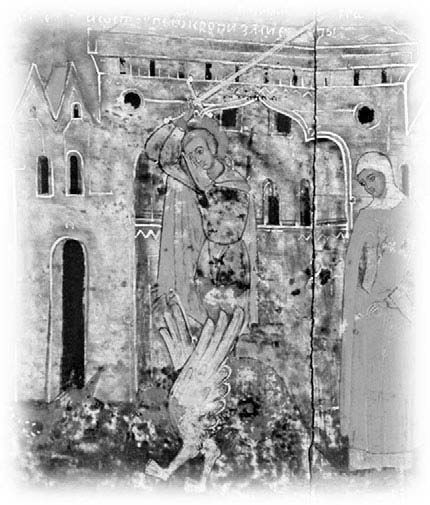

Покров с изображением святых Петра и Февронии. Мастерская царицы Ирины Федоровны Годуновой. 1593

Покров с изображением святых Петра и Февронии. Мастерская царицы Ирины Федоровны Годуновой. 1593

Но она не вышла навстречу, не показалась князю, а выслала через слугу ковшик с хлебной закваской и велела нести князя в баню, омыть его тело, а затем помазать его этой закваской.

Князь решил испытать ум и характер девицы. Он послал ей пучок льна и повелел, чтобы она, пока он моется в бане, сделала из этого льна рубаху и полотенце.

Она выслушала посланника, приняла пучок льна и, нимало не смутясь, велела отколоть от полена щепку. Слуга отколол. Она сказала:

– Возьми эту щепку и отнеси князю. Пусть он, пока я чищу и треплю лен, сделает мне из этой щепки станок, чтобы ткать холст для рубашки и полотенца.

Князь, услышав ответ Февронии, воскликнул:

– Да как же можно в такой малый срок из такой малой щепки сделать такое приспособление для тканья?!

– Конечно, невозможно, – отвечала Феврония, услышав через слугу замечание князя. – А возможно ли из пучка льна наткать холста и на рубашку, и на полотенце?

Возвращался домой князь в большом раздумье. Он так и не видел девушки и решил откупиться от нее дорогими подарками. Так он и сделал. Отправил он к ней и дорогие ткани, и драгоценные убранства, и ожерелья из жемчуга, и золотые браслеты княжеские. Но Феврония даже и не взглянула на княжеские дары.

– Скажите князю, что он не по правде поступает и есть над нами Тот, Кто это видит.

Князю вернули его подарки. А через некоторое время он снова заболел, да так сильно, что уже и встать не мог. И все тело его стало вновь изуродованным язвами и болячками.

Святые Петр и Феврония. Фреска. Спасо-Преображенский монастырь, Муром

Святые Петр и Феврония. Фреска. Спасо-Преображенский монастырь, Муром

Князь понял, что это Божие наказание за его отказ жениться на девушке низкого, как тогда считали, происхождения.

– Разве не все мы дети Божии? – сказал он родственникам. – Для Бога нет ни богатого, ни бедного, ни князя, ни слуги, ни смерда, ни боярина. Везите меня к Февронии.

Вновь принял князь Петр оздоровляющую баню. Вышел из нее князь своими ногами, одетый в чистые белые одежды, и вышла ему навстречу дева Феврония – статная, с длинной русой косой, с ласковыми, любящими глазами. Взял ее князь за белые руки и уже не хотел их выпускать из своих рук и все любовался на суженую ему Богом супругу.

Муромский епископ благословил брак князя Петра и девицы Февронии. Они обвенчались. На свадьбе гулял весь город, все Муромское княжество.

Если народ муромский почувствовал своим сердцем: княгиней стала не просто красивая девушка, но очень добрая и приветливая, – то придворные вели себя по-разному. Враг спасения нашего, дьявол, вселил в сердца многих бояр ненависть к Февронии. Но они, шипя втихомолку, помалкивали до времени.

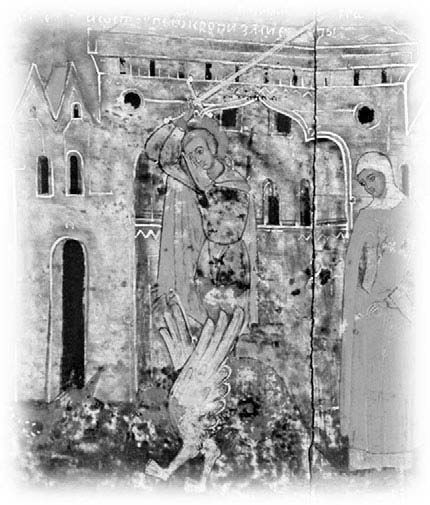

Петр убивает змея. Фрагмент иконы «Петр и Феврония Муромские с житием». 1618 г.

Петр убивает змея. Фрагмент иконы «Петр и Феврония Муромские с житием». 1618 г.

У Февронии была хорошая крестьянская привычка – свято и бережно относиться к хлебу. Девушка, по примеру родителей, не роняла на скатерть ни крошки хлеба. А если такое случалось, она сметала крошки в ладонь. Боярам, а особенно боярским женам, это показалось недостойным княгини. Они высмеивали ее между собой, говоря: «Что ж это наш князь жену держит голодной: она даже крошки хлебные со скатерти собирает».

Дошел этот змеиный оговор и до князя. За столом он незаметно наблюдал за супругой. И в самом деле – она смела упавшие крошки хлеба в ладонь. Князь схватил ее за руку и разжал – и что он увидел? На ладони жены лежали благоухающие крошки золотистого ладана.

Тот, кто не знает о тяжести выращивания хлеба, его уборки, обмола и приготовлении – небрежен в отношении к нему. Большой это грех. Именно хлеб претворяется на Литургии в Тело Христово.

Преисполнившись бесстыдства, бояре устроили пир, призвали князя и пили за его здравие. Он простодушно благодарил, отвечал добрыми словами. Они же, обступя его, потребовали, чтоб он избавился от жены. Чтобы дал ей богатства, сколько она хочет, а сам бы взял себе в жены равную себе по происхождению: из рода княжеского или боярского.

Потрясенный князь Петр отправил их с их советом к Февронии. Сам же сказал, что ни за что не хочет расставаться с любимой женой.

Эти его слова бояре скрыли от Февронии, а ей заявили:

– Возьми себе любое богатство, сколько захочешь, и уходи от нас.

Феврония переспросила:

– Значит, я могу взять любое богатство?

Думая, что она позарилась на золото, бояре подтвердили свои слова.

– Хорошо, – сказала Феврония, – я уйду. И возьму с собой самое большее мое богатство – князя Петра, моего Богом данного супруга.

Как ни странно, они этим словам Февронии обрадовались: «Пусть они оба уходят, а мы найдем себе и князя и княгиню».

На простом деревянном судне с немногими людьми по реке Оке плыли князь и княгиня. Князь Петр горевал, оставляя любимый Муром, но переступить святость супружеского венца он не хотел. Он помнил евангельские слова о том, что муж и жена единая плоть. Одними устами славили супруги Бога, не могли представить себе, что союз их сердец может разрушиться.

Памятник святым Петру и Февронии Муромским, покровителям семьи и брака. Екатеринбург

Памятник святым Петру и Февронии Муромским, покровителям семьи и брака. Екатеринбург

Причалили к берегу, стали готовить обед. Повар срубил зеленые ветки, чтобы с их помощью укрепить котел над огнем. Феврония всегда была необыкновенно жалостлива ко всему живому. После обеда она взяла использованные на рогульки ветки, воткнула их в землю у берега, благословила и сказала:

– Пусть будут эти деревца наутро зелеными и большими.

И точно: наутро из веток выросли деревья, и по их зеленым ветвям прыгали поющие птицы.

Плыли они дальше. Некий человек, бывший на судне, воспылал безудержной любовью к красоте княгини. Она же, не желая, чтобы на корабле что-то случилось, угадав его мысли, сама подошла к нему и сказала:

– Зачерпни воду с этой стороны судна. И испей. Он зачерпнул ладошкой и выпил глоток воды.

– Теперь давай перейдем на другую сторону. И с этой стороны зачерпни воды и попробуй.

Человек так и сделал.

– И что? – спросила мудрая Феврония. – Которая вода слаще?

– Обе одинаковы, – ответил человек.

– Да, вода одинакова, один вкус. Так и женская натура, она одинакова. А ты, забыв свою жену, о чужой думаешь.

Человек понял всю силу прозорливости святой, перестал таить в своей душе грешные мысли.

На быстрой ладье летели по Оке вестовые жителей Мурома, посланники крестьян и мастеровых. Крепко полюбились им князь Петр и княгиня Феврония. Не мыслили они жизни княжества без их управления. Воспротивились они боярам, которые навязали своего правителя. Начались даже в Муроме большая распря и кровопролитие.

– Господин наш, княже! – умоляли послы. – Если и прогневали тебя и рассердили, не желая Февронии, не держи обиды. Бог нас вразумил. Многие вельможи погибли, передравшись из-за желания властвовать. Не хотим никого в князи, кроме тебя, и желаем, чтоб княгиня твоя царствовала над нашими женами.

Тут же, на судне, был отслужен благодарственный молебен, судно развернулось, гребцы – будто кто вдохнул в них удесятеренные силы – налегали на весла.

Как любящие мать и отец относились к своим людям князь Петр и его светлая княгинюшка Феврония. По евангельским заповедям они одевали убогих, призирали нищих, лечили больных, сирот устраивали в новые семьи, принимали странников, избавляли бедных от напасти.

Еще при жизни в совместных молитвах святые супруги просили Бога, чтобы их кончина была в один день и час. Приготовили они себе один каменный гроб на двоих. В гробу было два ложа, разделенных каменной перегородкой.

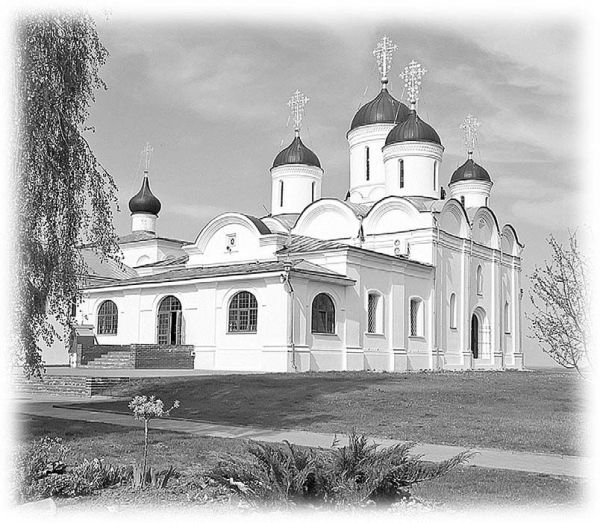

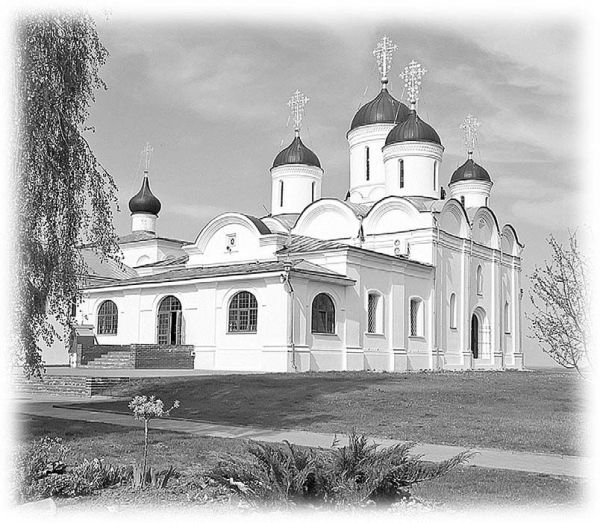

Спасский монастырь, Муром. Фото Д. Филимоновой

Спасский монастырь, Муром. Фото Д. Филимоновой

Почувствовав приближение кончины, они постриглись в монахи, приняли иноческий чин: Петр с именем Давид, а Феврония с именем Евфросиния.

Не умея во всю свою жизнь ни минуты сидеть без дела, будущая святая Феврония вышивала для храма Успения Божией Матери покрывало. Вышивала на нем лики святых. И уже заканчивала свой труд, как от мужа пришли слуги и передали ей слова его о том, что он уже собирается покинуть свое тело, душа начинает отходить к Богу.

– Повремени, господин мой, – отвечала супруга, – я окончу покрывало для святой церкви.

– Немного подожду, – отвечал он.

Но вот и в третий раз послал сказать ей:

– Уже мне время пришло умереть, не могу ждать тебя.

Тогда она прекратила шитье, воткнула в него иголку, обмотала вокруг нее шелковую нитку и послала сказать, что тоже отдает Богу душу.

В 25-й день июня месяца (по новому стилю 8 июля), когда празднуется память святых супругов, души их вознеслись в небеса. Тела их, по их завещанию, были положены в один гроб.

Но нашлись законники, которые сказали, что не подобает монахам лежать в одном гробу. И князя положили в отдельном гробу в соборной церкви, а княгиню, тоже в отдельном гробу, в церкви Воздвижения.

Наутро нашли эти гробы пустыми, а тела князя и княгини лежали в общем гробу соборной церкви.

И опять тела их разлучили, ибо посчитали это событие не Божиим чудом, а чьим-то делом. То есть решили, что кто-то ночью перенес их тела. Приставили стражу.

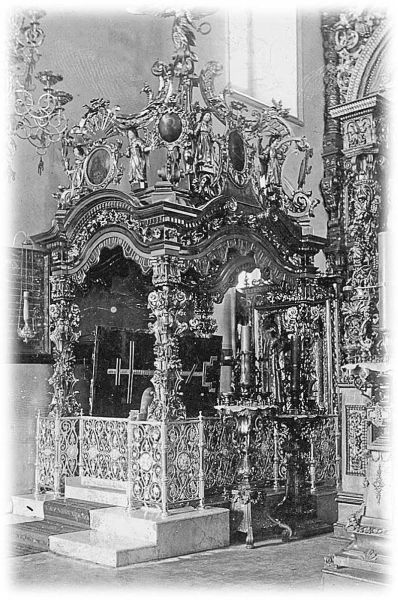

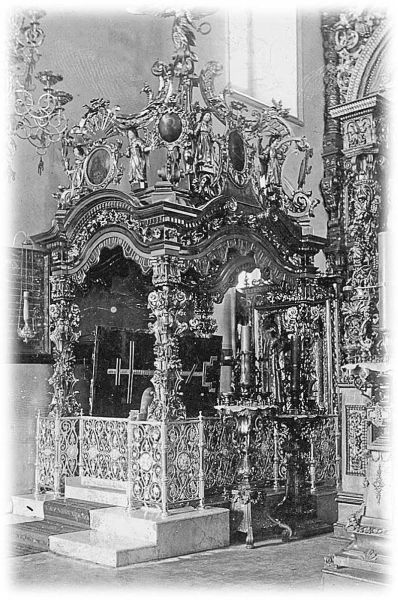

Рака с мощами святых Петра и Февронии Муромских в Богородице-Рождественском соборе. XIX в.

Рака с мощами святых Петра и Февронии Муромских в Богородице-Рождественском соборе. XIX в.

И наутро вновь тела супругов были в одном гробу. Тогда поняли, что это воля Божия, и не смели уже прикоснуться к святым. И все, кто с верою притекал к гробнице святых, получал исцеление по молитвам к небесным заступникам.

Именно этим русским святым, а не чуждому на Руси и насаждаемому ныне католическому дню святого Валентина, полагается молиться всем православным влюбленным – особенно тем молодым юношам и девушкам, кто вступает в супружескую жизнь, дает в святом венчании обет верности и любви, согласия и заботы друг о друге – и праздновать день их памяти 8 июля. О, святые благоверные, княже Петр и княгине Феврония, молите Бога о нас!

Знакомство Петра с юной Февронией.

Изгнание искренне и глубоко любящих Петра и Февронии из Мурома.

Возвращение княжеской четы в город и мирное княжение. Помощь сирым и обездоленным.

Подвиг святых Петра и Февронии – в их верности друг другу, в милосердии к людям.

День памяти святых Петра и Февронии – 8 июля.

– Имя мое Феврония, а ты слуга нашего князя и ищешь того, кто б исцелил его язвы.

– Ты видишь насквозь, – сказал потрясенный слуга. – Так не возьмешься ли ты за лечение?

– Если князь будет кроток и мягкосердечен, он исцелится.

– Каким образом?

– Пусть приедет сюда.

Слуга вернулся в Муром и рассказал князю о девушке из деревни Ласково.

– Везите меня к ней! – приказал князь.

Его собрали в дорогу и вынесли к повозке. Они приехали к дому Февронии, и князь послал к ней слугу – узнать, кто же тот лекарь, который его исцелит.

Слуга ушел, вскоре вернулся и смущенно сообщил князю ответ Февронии.

– Она говорит, что исцелит тебя, что никакого добра не требует, но только одно: ты должен взять ее в жены.

– Как же так? Я – князь, а она крестьянская дочь.

Князь хотел поворачивать коней, но тяжкая болезнь дала себя знать, и он велел передать Февронии:

– Скажите, что обещаю жениться.

Но она не вышла навстречу, не показалась князю, а выслала через слугу ковшик с хлебной закваской и велела нести князя в баню, омыть его тело, а затем помазать его этой закваской.

Князь решил испытать ум и характер девицы. Он послал ей пучок льна и повелел, чтобы она, пока он моется в бане, сделала из этого льна рубаху и полотенце.

Она выслушала посланника, приняла пучок льна и, нимало не смутясь, велела отколоть от полена щепку. Слуга отколол. Она сказала:

– Возьми эту щепку и отнеси князю. Пусть он, пока я чищу и треплю лен, сделает мне из этой щепки станок, чтобы ткать холст для рубашки и полотенца.

Князь, услышав ответ Февронии, воскликнул:

– Да как же можно в такой малый срок из такой малой щепки сделать такое приспособление для тканья?!

– Конечно, невозможно, – отвечала Феврония, услышав через слугу замечание князя. – А возможно ли из пучка льна наткать холста и на рубашку, и на полотенце?

Исцелен, но жениться не желает

Все было исполнено, как повелела девушка. Князь вымылся, помазался целебным снадобьем, и струпья его спали с тела, боль ушла, будто ее и не было.Возвращался домой князь в большом раздумье. Он так и не видел девушки и решил откупиться от нее дорогими подарками. Так он и сделал. Отправил он к ней и дорогие ткани, и драгоценные убранства, и ожерелья из жемчуга, и золотые браслеты княжеские. Но Феврония даже и не взглянула на княжеские дары.

– Скажите князю, что он не по правде поступает и есть над нами Тот, Кто это видит.

Князю вернули его подарки. А через некоторое время он снова заболел, да так сильно, что уже и встать не мог. И все тело его стало вновь изуродованным язвами и болячками.

Князь понял, что это Божие наказание за его отказ жениться на девушке низкого, как тогда считали, происхождения.

– Разве не все мы дети Божии? – сказал он родственникам. – Для Бога нет ни богатого, ни бедного, ни князя, ни слуги, ни смерда, ни боярина. Везите меня к Февронии.

Вновь принял князь Петр оздоровляющую баню. Вышел из нее князь своими ногами, одетый в чистые белые одежды, и вышла ему навстречу дева Феврония – статная, с длинной русой косой, с ласковыми, любящими глазами. Взял ее князь за белые руки и уже не хотел их выпускать из своих рук и все любовался на суженую ему Богом супругу.

Муромский епископ благословил брак князя Петра и девицы Февронии. Они обвенчались. На свадьбе гулял весь город, все Муромское княжество.

Если народ муромский почувствовал своим сердцем: княгиней стала не просто красивая девушка, но очень добрая и приветливая, – то придворные вели себя по-разному. Враг спасения нашего, дьявол, вселил в сердца многих бояр ненависть к Февронии. Но они, шипя втихомолку, помалкивали до времени.

У Февронии была хорошая крестьянская привычка – свято и бережно относиться к хлебу. Девушка, по примеру родителей, не роняла на скатерть ни крошки хлеба. А если такое случалось, она сметала крошки в ладонь. Боярам, а особенно боярским женам, это показалось недостойным княгини. Они высмеивали ее между собой, говоря: «Что ж это наш князь жену держит голодной: она даже крошки хлебные со скатерти собирает».

Дошел этот змеиный оговор и до князя. За столом он незаметно наблюдал за супругой. И в самом деле – она смела упавшие крошки хлеба в ладонь. Князь схватил ее за руку и разжал – и что он увидел? На ладони жены лежали благоухающие крошки золотистого ладана.

Тот, кто не знает о тяжести выращивания хлеба, его уборки, обмола и приготовлении – небрежен в отношении к нему. Большой это грех. Именно хлеб претворяется на Литургии в Тело Христово.

Злоба не утихает

Но разве успокоится враг рода человеческого? Он искушал бояр избавиться от Февронии. Неслыханное ведь дело: князь во всем доверяет своей жене, в трудных вопросах советуется с нею. Часто говорит приближенным: «Пойдите, спросите у Февронии, послушайте, что она скажет».Преисполнившись бесстыдства, бояре устроили пир, призвали князя и пили за его здравие. Он простодушно благодарил, отвечал добрыми словами. Они же, обступя его, потребовали, чтоб он избавился от жены. Чтобы дал ей богатства, сколько она хочет, а сам бы взял себе в жены равную себе по происхождению: из рода княжеского или боярского.

Потрясенный князь Петр отправил их с их советом к Февронии. Сам же сказал, что ни за что не хочет расставаться с любимой женой.

Эти его слова бояре скрыли от Февронии, а ей заявили:

– Возьми себе любое богатство, сколько захочешь, и уходи от нас.

Феврония переспросила:

– Значит, я могу взять любое богатство?

Думая, что она позарилась на золото, бояре подтвердили свои слова.

– Хорошо, – сказала Феврония, – я уйду. И возьму с собой самое большее мое богатство – князя Петра, моего Богом данного супруга.

Как ни странно, они этим словам Февронии обрадовались: «Пусть они оба уходят, а мы найдем себе и князя и княгиню».

На простом деревянном судне с немногими людьми по реке Оке плыли князь и княгиня. Князь Петр горевал, оставляя любимый Муром, но переступить святость супружеского венца он не хотел. Он помнил евангельские слова о том, что муж и жена единая плоть. Одними устами славили супруги Бога, не могли представить себе, что союз их сердец может разрушиться.

Причалили к берегу, стали готовить обед. Повар срубил зеленые ветки, чтобы с их помощью укрепить котел над огнем. Феврония всегда была необыкновенно жалостлива ко всему живому. После обеда она взяла использованные на рогульки ветки, воткнула их в землю у берега, благословила и сказала:

– Пусть будут эти деревца наутро зелеными и большими.

И точно: наутро из веток выросли деревья, и по их зеленым ветвям прыгали поющие птицы.

Плыли они дальше. Некий человек, бывший на судне, воспылал безудержной любовью к красоте княгини. Она же, не желая, чтобы на корабле что-то случилось, угадав его мысли, сама подошла к нему и сказала:

– Зачерпни воду с этой стороны судна. И испей. Он зачерпнул ладошкой и выпил глоток воды.

– Теперь давай перейдем на другую сторону. И с этой стороны зачерпни воды и попробуй.

Человек так и сделал.

– И что? – спросила мудрая Феврония. – Которая вода слаще?

– Обе одинаковы, – ответил человек.

– Да, вода одинакова, один вкус. Так и женская натура, она одинакова. А ты, забыв свою жену, о чужой думаешь.

Человек понял всю силу прозорливости святой, перестал таить в своей душе грешные мысли.

На быстрой ладье летели по Оке вестовые жителей Мурома, посланники крестьян и мастеровых. Крепко полюбились им князь Петр и княгиня Феврония. Не мыслили они жизни княжества без их управления. Воспротивились они боярам, которые навязали своего правителя. Начались даже в Муроме большая распря и кровопролитие.

– Господин наш, княже! – умоляли послы. – Если и прогневали тебя и рассердили, не желая Февронии, не держи обиды. Бог нас вразумил. Многие вельможи погибли, передравшись из-за желания властвовать. Не хотим никого в князи, кроме тебя, и желаем, чтоб княгиня твоя царствовала над нашими женами.

Тут же, на судне, был отслужен благодарственный молебен, судно развернулось, гребцы – будто кто вдохнул в них удесятеренные силы – налегали на весла.

Как любящие мать и отец относились к своим людям князь Петр и его светлая княгинюшка Феврония. По евангельским заповедям они одевали убогих, призирали нищих, лечили больных, сирот устраивали в новые семьи, принимали странников, избавляли бедных от напасти.

В трудах и согласии

Это было самое счастливое и благоденственное время для Муромского княжества. По молитвам святых Февронии и Петра Господь был милостив к Муромской земле: вовремя приходила дружная весна, наступало лето красное, колосились хлеба, убиралось сено, приходила щедрая осень, сменявшаяся крепкой русской зимой. Колокола церквей сзывали народ на службу, деточки учились грамоте в воскресных школах, а малышей в дружных семьях было много.Еще при жизни в совместных молитвах святые супруги просили Бога, чтобы их кончина была в один день и час. Приготовили они себе один каменный гроб на двоих. В гробу было два ложа, разделенных каменной перегородкой.

Почувствовав приближение кончины, они постриглись в монахи, приняли иноческий чин: Петр с именем Давид, а Феврония с именем Евфросиния.

Не умея во всю свою жизнь ни минуты сидеть без дела, будущая святая Феврония вышивала для храма Успения Божией Матери покрывало. Вышивала на нем лики святых. И уже заканчивала свой труд, как от мужа пришли слуги и передали ей слова его о том, что он уже собирается покинуть свое тело, душа начинает отходить к Богу.

– Повремени, господин мой, – отвечала супруга, – я окончу покрывало для святой церкви.

– Немного подожду, – отвечал он.

Но вот и в третий раз послал сказать ей:

– Уже мне время пришло умереть, не могу ждать тебя.

Тогда она прекратила шитье, воткнула в него иголку, обмотала вокруг нее шелковую нитку и послала сказать, что тоже отдает Богу душу.

В 25-й день июня месяца (по новому стилю 8 июля), когда празднуется память святых супругов, души их вознеслись в небеса. Тела их, по их завещанию, были положены в один гроб.

Но нашлись законники, которые сказали, что не подобает монахам лежать в одном гробу. И князя положили в отдельном гробу в соборной церкви, а княгиню, тоже в отдельном гробу, в церкви Воздвижения.

Наутро нашли эти гробы пустыми, а тела князя и княгини лежали в общем гробу соборной церкви.

И опять тела их разлучили, ибо посчитали это событие не Божиим чудом, а чьим-то делом. То есть решили, что кто-то ночью перенес их тела. Приставили стражу.

И наутро вновь тела супругов были в одном гробу. Тогда поняли, что это воля Божия, и не смели уже прикоснуться к святым. И все, кто с верою притекал к гробнице святых, получал исцеление по молитвам к небесным заступникам.

Именно этим русским святым, а не чуждому на Руси и насаждаемому ныне католическому дню святого Валентина, полагается молиться всем православным влюбленным – особенно тем молодым юношам и девушкам, кто вступает в супружескую жизнь, дает в святом венчании обет верности и любви, согласия и заботы друг о друге – и праздновать день их памяти 8 июля. О, святые благоверные, княже Петр и княгине Феврония, молите Бога о нас!

Основные события жизни

В 1203 году князь Петр вступил на муромский престол. Тяжелая болезнь обезобразила и измучила князя.Знакомство Петра с юной Февронией.

Изгнание искренне и глубоко любящих Петра и Февронии из Мурома.

Возвращение княжеской четы в город и мирное княжение. Помощь сирым и обездоленным.

Подвиг святых Петра и Февронии – в их верности друг другу, в милосердии к людям.

День памяти святых Петра и Февронии – 8 июля.

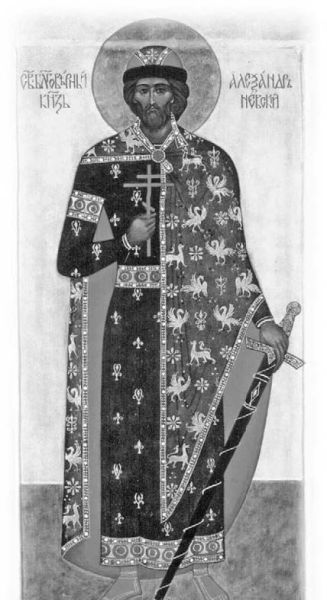

Александр Невский, великий князь

Величие Александра Невского, святого благоверного великого князя, сравнимо разве только с солнцем, озарившим многострадальную Русь в XIII веке. Оплакивая кончину князя, тогдашний митрополит Киприан так и говорил: «Солнце русской жизни закатилось».

Никогда на Руси не было спокойных времен. На богатую, привольную Русь зарились и с востока, и с запада. Запад, папский престол, Ватикан, стремился сделать русских католиками, Восток грабил богатства, уводил в плен невольников. Горе нам, мы еще и сами тогда враждовали. Долго тянулись войны между суздальцами и новгородцами. Но уже и дед Александра, Всеволод, и его отец, Ярослав, проводили политику единения русских земель. К моменту прихода Александра на княжение в Новгороде междоусобная война с суздальцами стихла. Явилось небесное знамение народу: икона Божией Матери, вынесенная на городские стены Новгорода, была уязвлена стрелой, из раны потекла кровь, икона сама своею силою обратилась к упавшим пред нею людям. Именно от этого события икона стала называться Знаменской, и ей был установлен праздник.

А еще немного ранее Новгород был поражен страшным голодом, таким, что даже были случаи людоедства. И уже в добавление ко всем страданиям неслась над Русью страшная черная волна ордынского ига и неволи. Уже весь юг, Киевская Русь были под татарами. Новгород держался. Отрезанный от торговых путей Востока, он обратился к Западу. Но и Запад, немцы и Литва, вдохновляемые Ватиканом, хотели покорить богатые новгородские земли.

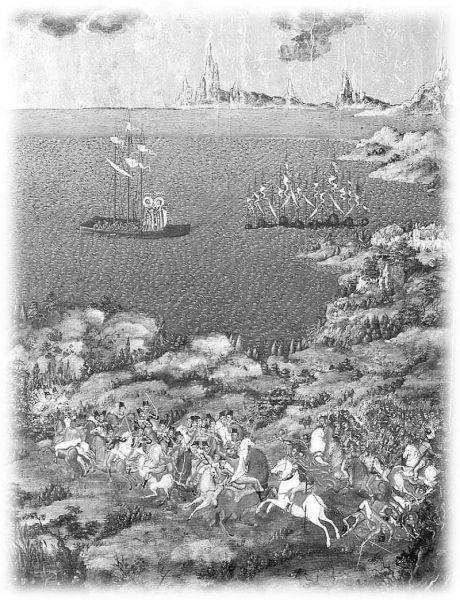

Невская битва

Всего двадцать лет было князю Александру в 1240 году, когда на Русь пришли шведские войска под командованием ярла (князя) Ульфа Фасси и зятя короля Биргера. При устье реки Ижоры, впадавшей в Неву, скопилось огромное количество многоместных судов шведского войска. Рыцари были уверены в победе. Им зачитывалась папская булла, повелевавшая захватить русские земли, обещавшая богатые прибыли. Более того, с войском шли бискупы – папские священники – для крещения русских в католическую веру.На рассвете дня Невской битвы начальник стражи Филипп Пелгусий услышал всплеск воды: плыла лодка. И увидел он святых мучеников Бориса и Глеба, держащих руки на плечах друг друга. Гребцы же сидели словно мглою одетые. Произнес Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему князю Александру». О видении стражника доложили князю. Александр счел чудесное явление хорошим знаком.

Силы были неравны. С малой дружиной шел Александр. Но его личность, его знатное для Руси происхождение, его набожность были вдохновляющими для войска. Красивый, высокий, чуть не два метра, приветливый ко всем, Александр объехал своих воинов. Встали на вечернюю молитву. Доносились до них крики и пение захватчиков.

Выставив охрану, дружина ложилась прямо на землю, чтобы хотя бы немного поспать. Было тепло, наступало 15 июля, день святого великого князя Владимира, Крестителя Руси.

Ни на минуту не сомкнул глаз Александр. Вдруг поспешно подошел к нему ижорянин Пелгусий, ревностный христианин, начальник береговой стражи.

– Княже, поведаю тебе случившееся со мной. Я был ночью на берегу Финского залива. Вдруг, как в полдень, засияло солнце, я услышал шум весел и увидел ладью с гребцами и стоящих на ладье двух лучезарных витязей. Это были точь-в-точь виденные всеми нами на иконах святые страстотерпцы Борис и Глеб. Твои предки, княже. «Брат Глеб, – сказал один из них, – вели грести скорее, да поможем сроднику нашему Александру!»

Надо ли говорить, как возликовало сердце князя, какой решимости и силы он набрался от такого явления небесного заступничества.

…Битва началась утром и продолжалась весь день. И если бы не темная ночь, укрывшая остатки бегущих из Руси шведов, то и бежать было б некому. Сам Александр бился в первых рядах. Он разбросал охрану Биргера, вызвал его на поединок и, как пишут летописи, «наложил копьем рану н аего лицо». Почему же, спросит кто-нибудь, не убил, а только ранил? Но много означал этот полученный Биргером шрам. Ведь в те времена печать – клеймо на лице накладывалось только на рабов, на невольников. Тем самым Александр показал всему миру, кто хозяин на Руси.

Беда не приходит одна

Отвадив шведов, Александр должен был обратиться к отражению новой угрозы – против ливонских рыцарей. Надо сказать, что Господь вразумил властолюбивых и надменных новгородцев.Ведь они сделали все, чтобы победить шведов, но не смогли найти общий язык с князем Александром, и он покинул Новгород.

Вскоре новгородцам пришлось несладко. Ливонцы захватили Псков, вошли в новгородские пределы. С великим поклоном явились к Александру Невскому новгородские посланники.

Новгород понимал, что только Александру по силам справиться с ливонской напастью. Александр, любя Русь, сразу забыл обиды и поспешил навстречу битве.

Военный гений молодого князя подсказал ему навязать рыцарям битву на льду Чудского озера. Стояла ранняя весна 1242 года. Рыцари, одетые в тяжелые кованые доспехи, на неповоротливых, тоже закованных в броню конях шли против русской легкой конницы и пешего войска.

«В то же время набрал силу народ литовский и начал грабить владения Александровы. Он же выезжал и избивал их. Однажды случилось выехать ему на врагов, и победил он семь полков за один выезд, а и иных взял в плен, слуги же его, насмехаясь, привязывали их к хвостам коней своих. И начали они с того времени бояться имени его» (из «Сказания о житии Александра Невского»).

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента