– Так ведь и Иисус не среди фарисеев учеников себе брал.

– А чем этот не подошел?

– Сразу в драку полез, – Пуришкевич поморщился, – с виду-то он похож, тем более вы меня смутили. Я подумал – раз Олега Константиновича в таком месте встретил – верно, добрый знак. Ан нет. Истинно русский человек сам в драку никогда не полезет, он терпелив. Но уж если его разозлят – никому не поздоровится. А у этого, видно, не чисто русская кровь. Мешаная.

Внезапно Пуришкевич прямо, как сидел, упал лицом в стол. Только тут князь понял, что глава «Союза русского народа» был мертвецки пьян. Видимо, в общей атмосфере кабацкого перегара Романов не почувствовал дух, исходящий от Пуришкевича. Со стола начало капать пиво, пролитое из перевернутой кружки. Князь поднялся. Он не знал, сколько стоит пиво, а спрашивать ему не хотелось. В кармане лежал серебряный рубль, и он оставил его на столе. Наверное, этого должно было хватить.

VI

Князь вышел из кабака – хоть и в тепле, но ему не хотелось там больше сидеть. Он пошел дальше, в глубь Коломны, за Офицерскую улицу, где в четырехэтажных доходных домах жили рабочие верфей: в отдельных квартирах – мастера, а в мансардных комнатах, поделенных на углы, все остальные. Он шел, сворачивая то на одну, то на другую улицу. Снежинки как мотыльки роились у редких грязно-желтых фонарей, оставлявших вокруг себя пятна липкого неприятного света. Ни души не было на улицах – только раз городовой, гревшийся у костра, вяло окликнул его, но князь не стал останавливаться, а городовой и не подумал бежать за ним следом.

Он опять свернул. Эта улица отличалась от предыдущей лишь тем, что в ней строился новый дом. Леса, стоявшие вокруг него, занимали всю панель. Электрическая лампа, висевшая на лесах, раскачиваясь под порывами ветра, была единственным источником света на весь квартал.

– Эй, солдат, – окликнул его пьяный голос.

Князь повернулся. Из подворотни недостроенного дома появились трое мужиков, вероятно рабочих. Полушубки их не были застегнуты, как будто они только вышли на улицу, а из открытых ртов валил пар. Все трое немного покачивались, но уверенно шли прямо на Романова – один впереди и двое других чуть отстав.

– Солдат, а солдат, – сказал первый, – не пожалей гривенник трудовому классу. Видишь, дом буржуям строим, а они не платят. Вот, последнюю копейку пришлось пропить.

Говоривший сунул руку за пазуху и вытащил нож. Двое шедших сзади загоготали.

Князь сделал шаг назад, стащил зубами варежку и опустил руку в карман, большим пальцем взводя курок револьвера. В этот момент из-за крыш, неслышный в завываниях ветра, выплыл цеппелин. Его луч остановился на людях, и в амбразуре кабины засверкали вспышки пулемета, а на землю посыпались, остывая на лету, гильзы. Трое грабителей, обливаясь кровью, повалились в снег. Так же бесшумно, как появился, цеппелин, не проявляя никакого интереса к дальнейшему, исчез за домами.

Князь подошел к людям. Все трое лежали ничком, и фонарь на лесах освещал их лица: у одного борода была темная, у двух других – русые. Они, видимо, были приехавшими на заработки крестьянами и вполне могли оказаться теми самыми посконными мужиками, которых искали Пуришкевич и его товарищи. Русые были мертвы, а темный хрипел: его простреленные легкие засасывали холодный воздух улицы и выдыхали кровавую пену. В Маньчжурии князь много раз видел такие безнадежные раны. Он поднял нож и коротким сильным ударом воткнул его в сердце хрипевшего. Лезвие прошло все тело, полушубок, утрамбованный снег мостовой и чиркнуло о булыжник.

Никто не высунулся из окон на звуки стрельбы, и ни в одном не зажегся свет. Впрочем, может, и зажегся, да его не было видно из-за одеял.

Молча стояли желтые дома вокруг князя и мертвых людей на снегу, кровь которых смешивалась с лошадиным навозом. Молча качался фонарь на строительных лесах, и только ветер гудел, несясь вдоль улицы и лохматя волосы мужиков. У одного из кармана торчало что-то вроде чубука трубки. Олег Константинович наклонился и вытащил затейливую глиняную, раскрашенную под хохлому свистульку – купленную, верно, для оставшегося в деревне ребенка, ждущего из города батьку с гостинцами. Из по-прежнему открытых ртов мужиков больше не шел пар. Князь вытащил из кармана револьвер и, придерживая пальцем курок, нажал на спуск, чтобы снять его с боевого взвода.

У крепости съезжего дома, где Екатерининский канал впадал в Фонтанку, Романов перешел мост и вышел к Садовой. Прожектор в сотни тысяч свечей, светивший, вращаясь, с башни полицейской части, полоснул его по спине своим лучом, отбросив длинную тень прямо на летевший по Садовой снег. Острый угол дома-утюга, как нос линкора, выплыл в этом луче из темноты и навалился на князя всей массой своих кирпичей, обветшалой штукатурки и забранных одеялами окон. Олег Константинович, не сбавляя шага, свернул в сторону, избегая столкновения с домом, словно расходясь с идущим встречным курсом цеппелином. Он решил идти к Покровскому собору, на площадь.

Четыре прожектора, установленные по углам площади, на крышах домов, слабо освещали пространство с храмом посредине. У самой церковной ограды дежурил городовой. Весь закутанный, пряча лицо, он не отходил от бочки с горящими внутри дровами, протягивая к ней короткие руки. Ничто не интересовало городового, кроме тепла, но он, однако, не подпускал к бочке бездомного, примостившегося тут же рядом, у ограды. Бездомный подполз к ней на расстояние сажени, но всякий раз, как он пытался пододвинуться ближе, городовой сердито топал ногой и делал вид, что собирается вытащить шашку, шаря рукой по закутанному в шубу боку. Он, наверное, что-то говорил – но за шумом ветра было не слышно. Поодаль, тоже не решаясь приблизиться к бочке, стояла баба. Вот и все население площади.

Только сейчас князь заметил, что замерз. Замерз так, как замерзал лишь однажды, на войне, когда стоял посреди маньчжурской ночи, перед своим первым рейдом за линию фронта. Обслуга подвозила на тележках тяжелые 20-пудовые фугасные бомбы и заряжала лентами снарядов автоматические пушки, инженеры проверяли двигатели, офицеры в штабе играли на бильярде – они всегда играли на бильярде перед вылетами, – а Романов стоял, глядя в черную черноту неба.

Тут князь увидел пьяного – в сдвинутой на затылок шапке он вывернул из-за угла, с Английского, схватился за стену и медленно осел вдоль нее. Попытался встать, но не смог и лишь беспомощно повалился на бок. Среди всех этих неживых, замерзших, предсказуемых в своих действиях людей Романов встретил живого. Он бросился к пьяному и поднял.

– Куда, куда тебе, браток? – закричал он в самое ухо пьяного, стараясь перекричать ветер.

– А вот сюда, за угол, на Прядильный, в дом Северовых, – промямлил пьяный, – 6-й нумер, в 53-ю квартиру.

Князь, взвалив пьяного, как раненого, на плечо, потащил по площади. Баба и бездомный проводили его удивленным взглядом, а городовой смотрел только на бочку.

VII

Черная лестница, сверху побеленная, а на высоту человеческого роста покрашенная масляной краской, чтобы человек не испортил побелки, вела вверх, в дешевые квартиры, и вниз – в подвал. Толстая, закутанная в платки баба – жена старшего дворника – повела вниз маленькую девочку в куцем пальтишке и большой отцовской шапке.

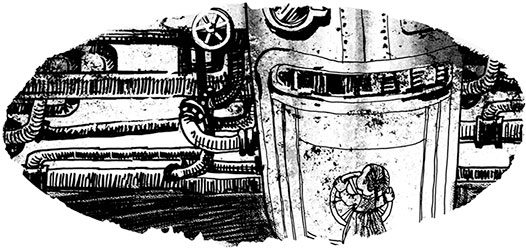

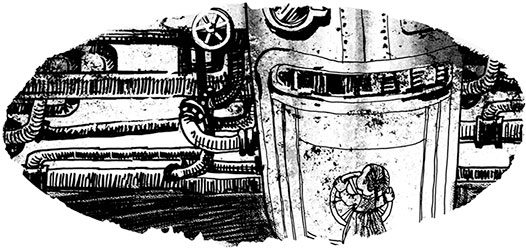

Через весь подвал проходили толстые трубы городской газовой сети, по которым из газовых заводов поступало топливо для печей петроградских квартир. Они протыкали фундамент, как спицы, входили в стальную, крашенную зеленой краской машину, выходили из нее и шли дальше, в другие дома. Машина была цилиндрической формы и напоминала паровоз без колес и кабины. На ее боку четырьмя болтами закреплена была медная табличка «Societe de Vaal Khammons, Quai d'Orsay, 12, Paris, 1920». Она забирала газ из труб и подавала его наверх, в квартиры, где в переделанных с дровяного отопления на газовое печках над горелками в топках колыхались едва живые синие язычки пламени.

Перевод петроградских домов с дровяного отопления на газовое городская управа начала еще в 1918 году, как только закончилась война. Помимо прочих резонов считалось, что масштабные общественные работы позволят снизить послевоенную безработицу и улучшить криминальную обстановку в столице. Владельцы газовых заводов сами стали главными акционерами Петроградского общества газовых сетей, опасаясь, что с окончанием войны спрос на их товар, который они поставляли на воздухоплавательные верфи, упадет. Ведь полученный русскими учеными из Томского университета на основе облегченного водорода универсальный газ, использовавшийся для наполнения баллонов цеппелинов, с небольшими добавками становился горючим и мог применяться для получения тепловой энергии.

Газ грел лучше дров, но главное – пропала необходимость в их заготовке и хранении. Снесены были все дровяные сараи, загромождавшие дворы петроградских домов, и их места заняли автомобили. В подвалы и под подвесные дворы[15], где раньше держали дрова, заселены были жильцы – большие семьи рабочих, которым лучше было в каменном мешке без окон с низкими потолками, чем в деревянных, сырых клопяных бараках. И очистилась Нева: не спускались больше по ней все лето дровяные барки, и не рубили их, вместе с привезенным ими лесом, на берегу топорами бородатые мужики в перетянутых веревками поддевках. Городская Дума громогласно объявила, что теперь Петроград по-настоящему вступил в XX век. Хотя и не были еще построены фильтрозонные станции для очистки канализационных стоков, так прямо и сливавшихся в Неву.

Петроград быстро привык к газу. Но два года назад, когда на казенных военных заводах начали строить воздушный флот для нужд петроградской полиции, городские обыватели стали испытывать перебои с новым топливом. Заводские насосы в сотни лошадиных сил выкачивали газ из труб, удовлетворяя потребности воздухоплавательных верфей и баз снабжения. Следом электронасосы поставили в богатых домах, чтобы те, кто платит за квартиру по нескольку тысяч, не испытывали никаких неудобств. Для получения права поставить у себя в подвале такой насос, домовладелец должен был приобрести патент у городской управы; о наличии патента в объявлениях о сдаче квартир писали в первую очередь, и, кто хотел жить зимой в тепле, должны были за него доплачивать. Остальным же управа дозволяла установить насосы ручные, в расчете на то, что мощность у них невелика, и забирать газ у богатых домов, а уж тем более у заводов они не смогут.

И можно было бы вернуться к дровам – но куда их складывать? Ведь автомобили, занявшие место дровяных сараев, давали домовладельцам гораздо больший доход. Да и управа, с радостью избавившаяся от всего печного хозяйства – запруживающих реки дровяных барок, бесконечных грязных обозов, неуместных сараев и складов на набережных, – отнюдь не хотела к нему возвращаться. А если те, кто замерзал в холодных квартирах, и мечтали бы вернуться, так они не удовлетворяли имущественному цензу, к выборам в городскую думу допущены не были и своих представителей в ней не имели.

Чтобы качать ручными насосами газ, жильцы устанавливали в домах дежурства, по человеку от квартиры. Дежурить приходилось женщинам и детям: мужчины, у кого они остались после войны, с утра до ночи трудились на заводах и, приходя домой, засыпали, иногда даже не успев поужинать пустыми щами и не раздевшись. Впрочем, в ту зиму, когда температура в домах не превышала 10 градусов по Реомюру[16], ложиться в постель одетым стало обычным делом.

Ручные насосы общества «Societe de Vaal Khammons» работали хорошо: механизм особых усилий не требовал, да и заводить его нужно было нечасто. Одна беда – давление в городской газовой сети было неровным: иногда случалось, что заводы останавливали свои машины, и тогда оно резко шло вверх. Не рассчитанные на такое повышение мембраны насосов не выдерживали, и газ с шипением вырывался наружу. И всего-то нужно было: прикрутить входной вентиль на машине да открыть, превозмогая холод, подвальное окно, чтобы проветрить. Но если тот, кто качал газ, вдруг засыпал от монотонной работы – он уже не просыпался.

– Все, Маша, кончилось твое время, иди спать, – сказала толстая дворничиха такой же, как она, толстой тетке, сидевшей на стуле перед газовой машиной и каждые две минуты дергавшей рычаг заводного механизма.

Тетка перестала дергать, повернулась и посмотрела на дворничиху осоловелыми глазами.

– Все, – закричала ей дворничиха, – шабаш, Маша! Спать иди, спать!

Тетка, наконец, поняла, благодарно и немного виновато улыбнулась, засуетилась, наматывая вокруг шеи платок.

– А ты, Сонечка, садись. Не бойся, чуть-чуть совсем: через 3 часика тебя сменят. Ты, главное, деточка, не засыпай, хорошо? Главное, не засыпай. Ты моя умница.

Девочка покорно села на стул и, как только рычаг доехал до своего начального положения, потянула его на себя.

Обе тетки собрались и вышли. Они пошли по лестнице из подвала наверх, в свои квартиры, и каждая шла молча, глядя под ноги, на ступеньки. Это было самое страшное время – предутренние часы, когда сон особенно коварен. Как будто им было стыдно оставлять в ночную, опасную смену эту маленькую девочку с такими золотистыми кудрями. Но что они могли сделать? Отдежурить вместо нее? Так ведь от половины квартир на дежурство дети ходят – что ж теперь, теткам целыми днями в подвале сидеть? К тому же в этой 53-й квартире Сонин отец сейчас не работает – мог бы и сам вместо нее сходить. И уж если родной отец за дочь не встал, то должно ли быть им, чужим, стыдно, что не встали они? Нет, конечно, не должно.

VIII

В квартире 53 по этой самой черной лестнице, в последнем этаже семья рабочего Игната Матвеева снимала комнату в два окна. За занавеской, отгораживавшей угол, спал ребенок. Мутная лампочка горела под потолком, дешевые ходики тикали на стене с выцветшими и местами порванными обоями. Пол был из досок, крашеный, без половика. Посреди стояла табуретка. Две елочные игрушки к Рождеству лежали на этажерке: из блестящего картона плоские птички с вклеенными внутрь грецкими орехами для объема, отчего они казались беременными. Зеленая круглая печь, обшитая гофрированным крашеным железом, стояла вместо елки. В тех местах, где железо прогорело, тонкие подтеки копоти шли вверх. Белая газовая труба выходила из пола и бесцеремонно втыкалась в кирпичное тело печки. Пахло домом: немного печкой, немного едой, немного запахами людей, в этом доме живущих. На самом деле такого запаха почти что нет, но князь так давно не бывал в домах, где живут люди (казармы в Маньчжурии и Мраморный дворец ведь не дома), что сразу его почувствовал.

За столом жена Игната, Марта, ждала мужа. Дверь в квартиру была открыта, и, когда князь, тяжело дыша, тащил рабочего по коридору, не зная, в какую комнату стукнуться, женщина вышла ему навстречу с белым платком на плечах. Надя тоже иногда так носила. Сильными руками Марта взяла тело и поволокла домой. Положила на диван, стащила сапоги и шубу. Олег Константинович стоял в комнате – она не обращала на него внимания.

Пиджак, надетый на голое тело, расстегнулся, открыв живот рабочего, рельефный и обожженный пламенем печи, словно античная кираса. Таких изображали скульпторы нового классицизма, давая им в руки вместо копий и дисков молоты и винтовки. Своими однотонными усатыми лицами они смотрели в серое небо с барельефов дорогих доходных домов Васильевского острова и Петроградской стороны, квартиры в которых никогда не смогли бы себе позволить. Но сейчас, оторванный от своего класса, беспомощный на провалившемся диване холодной петроградской комнаты, в грязном пиджаке, он не имел ничего общего с богами и героями.

Марта укрыла голый живот мужа.

– Вы останетесь? – устало спросила она. – Но я могу только на полу постелить, больше негде. Вот, можно рядом с печкой – от нее тепло.

Князь благодарно улыбнулся. Она была красивой, но очень уставшей, и эта усталость обезображивала ее лицо.

Стараясь не выронить из кармана револьвер, он, не снимая шинели, под которой был офицерский китель, стащил сапоги и лег на пол. Но сон не шел. Когда на колокольне на Покровке пробило 5, у двери на черной лестнице зазвенел звонок. Марта тотчас вскочила с постели, как будто и не спала. Она плотнее закуталась в платок и собралась было идти открывать. Но входная дверь, очевидно, осталась незакрытой: в коридоре раздались приближающиеся шаркающие шаги, требовательный кулак несколько раз ударил в дверь Игнатовой комнаты и, не дожидаясь разрешения, открыл ее. На пороге появилась баба, толстая, неприятная и с мужицким лицом. Поверх грязного тулупа был фартук, как у дворника.

– Ваш черед, – сказала баба.

– Сейчас, сейчас, – засуетилась Марта, – подождите.

Она подошла к храпевшему мужу и без особой надежды разбудить толкнула его. Потом вздохнула и зашла за занавеску.

– Сонечка, Сонечка, – голос Марты был встревоженный, но нежный, – вставай, Сонечка, пора тебе. Пришли.

Девочка лет пяти вышла в центр комнаты. Она отчаянно терла глаза грязными кулачками, но, видимо, понимала, чего от нее хотят взрослые. Натянув с помощью матери шерстяной вязанный свитер, Сонечка подошла к дворничихе:

– Пойдем, тетя Клава.

– Пойдем, милая, пойдем, – неожиданно ласково сказала та и взяла ее за руку.

Они повернулись и вдвоем пошли по коридору к лестнице. Марта смотрела им вслед и, когда их шаги стихли на лестнице, разрыдалась. Князь не понимал, что происходит, и не знал, как ему поступить: вставать ли, чтобы утешить женщину, или не показывать, что он стал невольным свидетелем произошедшего.

Наплакавшись (она старалась делать это негромко, чтобы не разбудить спящих), Марта вдруг стала одеваться, чтобы идти на улицу. Одевшись и намотав на себя множество тряпок, женщина села на стул и застыла. Князь ждал, что будет дальше, но не было ничего. Он начал проваливаться в сон, и, когда уже почти совсем провалился, за окном загудел далекий фабричный гудок. Марта тут же подскочила и вышла из комнаты.

Игнат проснулся около десяти. Стал шарить под кроватью, ища свои сапоги и гремя стоявшими под ней горшками, чем разбудил князя.

– А коли б ты меня не поднял, так я бы и помер вчера уже от обморожения, – говорил Игнат Матвеев, сидя за столом напротив Романова, – городовой-то вон, даже не повернулся в мою сторону. Ему что? Ему главное, чтоб не зарезали никого да порядок не нарушали, а если сам кто помрет – так тут с него спросу нет. Сука.

Своими огромными красными ручищами он теребил лежавшую на столе жухлую луковицу. Князь представился ему студентом, только что вернувшимся из Парижа, в котором проучился три года. А солдатское платье объяснил нежеланием иметь дел с полицией, которая, как известно, подозрительно относится к студентам.

– Прожектора понаставили, цапы по небу так и шныряют, – Игнат начал чистить луковицу, – идешь, бывает, ночью по улице из заведения, а тут покойник в крови лежит. Ну, значит, грабителя какого подстрелили. А к утру, еще до заводских гудков, их санитары собирают и отвозят, так что, когда народ на заводы прет, уже все чисто. Только что снег кровавый.

– А бывает, что честного по ошибке застрелят? – спросил Романов.

– Не, – усмехнулся рабочий, – у них как нюх на это дело. В народе говорят, там, над облаками, еще какие-то воздушные шары летают, все видят и, если надо, этим вниз по радио передают. А еще говорят, с башни, которая у крепости, волны улавливают всякие – если страх или злоба чрезмерная. Знаешь, как собаки чуют, так и это. Так что, если чего про государя замыслить, сразу узнают и цапа пошлют, – но я не верю. Люди врут.

Игнат дочистил луковицу.

– Так что хоть пьяным по улицам ходи, хоть замок на дверь не вешай, – продолжал он, – как в раю живем: все честные. Порядок у нас теперь.

– Кого ж тогда стреляют? – удивился Романов.

– Да теперь уже почти никого, всех перестреляли, кого надо. Ну, бывает, мужики из деревни приедут на заработки, порядков наших, столичных, еще не знают, напьются да решат пошалить – тут им и каюк.

Игнат подошел к буфету, вытащил оттуда тарелку с несколькими ломтями начинавшего черстветь хлеба и поставил на стол, жестом приглашая гостя присоединиться к завтраку.

– А куда это твою дочь ночью забрали? – решил все-таки спросить князь. – Я сквозь сон слышал. Или мне приснилось?

– Ну забрали, – Игнат потупился, ему неприятно было об этом говорить, – в подвал ее забрали, там машина стоит, чтобы газ качать в печки. У буржуев-то насосы электрические, а у нас – на человеческой тяге. Сегодня наша очередь – ну я, видишь, не мог, а жене на завод идти.

– В воскресенье? – удивился князь.

– А на сверхурочные погнали.

– Сам-то где работаешь?

– Рассчитали меня, – без всякого сожаления сказал Игнат, – за женин счет, получается, живу, да еще и попиваю.

– А на другой завод устроиться если? – спросил князь.

– Можно и на другой, – кивнул рабочий, – только в мастера мне не пробиться, характер у меня скверный – неуживчивый я, всем правду говорю, а если выпью – так могу и в ухо съездить. Так и буду, пока не сдохну, тридцать целковых зарабатывать – только на комнату для нас троих да на щи… Ну и мне в заведение питейное с получки сходить… А что, хочешь, что ли, вправду узнать, в чем наше, рабочее, счастье?

Олег Константинович кивнул.

– Ну так собирайся. По воскресеньям в 12 часов на Выборгской про счастье говорят. Только если ехать – то у меня денег нет. Так что за твой счет. Или пешком.

IX

Утро Покровской площади было не похоже на ночь. Прожектора не горели, и в бледном мареве позднего декабрьского рассвета прохожие проплывали серыми куклами – недостаточно бесплотными, чтобы казаться тенями, но и недостаточно осязаемыми, чтобы походить на живых людей. Возможно, они просто слишком сильно кутались в платки, пряча свою кожу от ледяного ветра, и оттого начинали походить на виденных князем во Внутренней Монголии войлочных кумиров.

Редкие автомобили, светя фарами, продирались сквозь колючий воздух. Дома вокруг поднимали свои заиндевелые стены с заткнутыми окнами. И только из-под закрытых ставен собора выбивался несмелый желтоватый свет горящих свечек – там служили литургию. Князь втянул носом воздух – ему показалось, что он слышит запах ладана, которым там, внутри, сейчас кадил поп. И даже запах людей, столпившихся в своих расстегнутых шубах, плотно прижавшись и согревая друг друга перед почерневшими иконами. Но никакого запаха, конечно, не было – стоило бы ему только появиться, как ветер тотчас же смел бы его и потащил по Садовой. Князю просто казалось, что он должен быть, потому что был до войны. Он пошел бы туда, внутрь, встать среди этих людей, слушать гнусавый голос дьякона и смотреть, как горят свечи, но Игнат звал его слушать про рабочее счастье. И следовало идти за ним.

Они сели в паровик, шедший по 1-му маршруту: по Садовой, через Троицкий, по Большой Дворянской и на Сампсониевский. Кондуктор с кассой разноцветных билетиков подошел к ним, и Олег Константинович заплатил за обоих. Паровики теперь ходили вместо трамваев по трамвайным маршрутам: их пустили прошлой зимой, когда управа отчаялась найти способ бороться с обледенением проводов.

Через Крюков канал с маленькими домиками времен Екатерины, в одном из которых умер ее фельдмаршал Суворов, мимо лавчонок Никольских рядов, где, боясь мороза пуще воров, больше не открывали ставни, в клубах черного ватного дыма паровик повез их по Садовой, мимо пожарной каланчи. С приближением к Сенной стало больше людей. Соединив рукава своих тулупов наподобие муфт, чтобы прятать в них руки, обмотав вокруг шеи концы башлыков, обитатели Петрограда спешили по своим делам.

За Сенной Садовая менялась. Здесь было тепло, потому что на него хватало денег, и в незанавешенных чистых окнах князь видел рождественские елки. Так похожие на ту, которую они в декабре последнего мирного года вдвоем наряжали с Надей в ее доме. И даже тяжелая неуклюжая одежда на людях, входивших и выходивших из дорогих магазинов к поджидавшим их авто, казалась не клеймом беспросветной зимы, а небольшой трудностью, прейдущей с неизбежной весной. По Троицкому мосту пересекли вставшую Неву, на которой мужики, рискуя жизнями, вырезали лед для ледников, и Романов посмотрел налево – туда, где из-за тюремного бастиона поднималась, извиваясь своими стальными рельсами, гиперболоидная башня, как волчица сосущими щенками, утыканная полицейскими цеппелинами.

– А чем этот не подошел?

– Сразу в драку полез, – Пуришкевич поморщился, – с виду-то он похож, тем более вы меня смутили. Я подумал – раз Олега Константиновича в таком месте встретил – верно, добрый знак. Ан нет. Истинно русский человек сам в драку никогда не полезет, он терпелив. Но уж если его разозлят – никому не поздоровится. А у этого, видно, не чисто русская кровь. Мешаная.

Внезапно Пуришкевич прямо, как сидел, упал лицом в стол. Только тут князь понял, что глава «Союза русского народа» был мертвецки пьян. Видимо, в общей атмосфере кабацкого перегара Романов не почувствовал дух, исходящий от Пуришкевича. Со стола начало капать пиво, пролитое из перевернутой кружки. Князь поднялся. Он не знал, сколько стоит пиво, а спрашивать ему не хотелось. В кармане лежал серебряный рубль, и он оставил его на столе. Наверное, этого должно было хватить.

VI

* * *

Князь вышел из кабака – хоть и в тепле, но ему не хотелось там больше сидеть. Он пошел дальше, в глубь Коломны, за Офицерскую улицу, где в четырехэтажных доходных домах жили рабочие верфей: в отдельных квартирах – мастера, а в мансардных комнатах, поделенных на углы, все остальные. Он шел, сворачивая то на одну, то на другую улицу. Снежинки как мотыльки роились у редких грязно-желтых фонарей, оставлявших вокруг себя пятна липкого неприятного света. Ни души не было на улицах – только раз городовой, гревшийся у костра, вяло окликнул его, но князь не стал останавливаться, а городовой и не подумал бежать за ним следом.

Он опять свернул. Эта улица отличалась от предыдущей лишь тем, что в ней строился новый дом. Леса, стоявшие вокруг него, занимали всю панель. Электрическая лампа, висевшая на лесах, раскачиваясь под порывами ветра, была единственным источником света на весь квартал.

– Эй, солдат, – окликнул его пьяный голос.

Князь повернулся. Из подворотни недостроенного дома появились трое мужиков, вероятно рабочих. Полушубки их не были застегнуты, как будто они только вышли на улицу, а из открытых ртов валил пар. Все трое немного покачивались, но уверенно шли прямо на Романова – один впереди и двое других чуть отстав.

– Солдат, а солдат, – сказал первый, – не пожалей гривенник трудовому классу. Видишь, дом буржуям строим, а они не платят. Вот, последнюю копейку пришлось пропить.

Говоривший сунул руку за пазуху и вытащил нож. Двое шедших сзади загоготали.

Князь сделал шаг назад, стащил зубами варежку и опустил руку в карман, большим пальцем взводя курок револьвера. В этот момент из-за крыш, неслышный в завываниях ветра, выплыл цеппелин. Его луч остановился на людях, и в амбразуре кабины засверкали вспышки пулемета, а на землю посыпались, остывая на лету, гильзы. Трое грабителей, обливаясь кровью, повалились в снег. Так же бесшумно, как появился, цеппелин, не проявляя никакого интереса к дальнейшему, исчез за домами.

Князь подошел к людям. Все трое лежали ничком, и фонарь на лесах освещал их лица: у одного борода была темная, у двух других – русые. Они, видимо, были приехавшими на заработки крестьянами и вполне могли оказаться теми самыми посконными мужиками, которых искали Пуришкевич и его товарищи. Русые были мертвы, а темный хрипел: его простреленные легкие засасывали холодный воздух улицы и выдыхали кровавую пену. В Маньчжурии князь много раз видел такие безнадежные раны. Он поднял нож и коротким сильным ударом воткнул его в сердце хрипевшего. Лезвие прошло все тело, полушубок, утрамбованный снег мостовой и чиркнуло о булыжник.

Никто не высунулся из окон на звуки стрельбы, и ни в одном не зажегся свет. Впрочем, может, и зажегся, да его не было видно из-за одеял.

Молча стояли желтые дома вокруг князя и мертвых людей на снегу, кровь которых смешивалась с лошадиным навозом. Молча качался фонарь на строительных лесах, и только ветер гудел, несясь вдоль улицы и лохматя волосы мужиков. У одного из кармана торчало что-то вроде чубука трубки. Олег Константинович наклонился и вытащил затейливую глиняную, раскрашенную под хохлому свистульку – купленную, верно, для оставшегося в деревне ребенка, ждущего из города батьку с гостинцами. Из по-прежнему открытых ртов мужиков больше не шел пар. Князь вытащил из кармана револьвер и, придерживая пальцем курок, нажал на спуск, чтобы снять его с боевого взвода.

У крепости съезжего дома, где Екатерининский канал впадал в Фонтанку, Романов перешел мост и вышел к Садовой. Прожектор в сотни тысяч свечей, светивший, вращаясь, с башни полицейской части, полоснул его по спине своим лучом, отбросив длинную тень прямо на летевший по Садовой снег. Острый угол дома-утюга, как нос линкора, выплыл в этом луче из темноты и навалился на князя всей массой своих кирпичей, обветшалой штукатурки и забранных одеялами окон. Олег Константинович, не сбавляя шага, свернул в сторону, избегая столкновения с домом, словно расходясь с идущим встречным курсом цеппелином. Он решил идти к Покровскому собору, на площадь.

Четыре прожектора, установленные по углам площади, на крышах домов, слабо освещали пространство с храмом посредине. У самой церковной ограды дежурил городовой. Весь закутанный, пряча лицо, он не отходил от бочки с горящими внутри дровами, протягивая к ней короткие руки. Ничто не интересовало городового, кроме тепла, но он, однако, не подпускал к бочке бездомного, примостившегося тут же рядом, у ограды. Бездомный подполз к ней на расстояние сажени, но всякий раз, как он пытался пододвинуться ближе, городовой сердито топал ногой и делал вид, что собирается вытащить шашку, шаря рукой по закутанному в шубу боку. Он, наверное, что-то говорил – но за шумом ветра было не слышно. Поодаль, тоже не решаясь приблизиться к бочке, стояла баба. Вот и все население площади.

Только сейчас князь заметил, что замерз. Замерз так, как замерзал лишь однажды, на войне, когда стоял посреди маньчжурской ночи, перед своим первым рейдом за линию фронта. Обслуга подвозила на тележках тяжелые 20-пудовые фугасные бомбы и заряжала лентами снарядов автоматические пушки, инженеры проверяли двигатели, офицеры в штабе играли на бильярде – они всегда играли на бильярде перед вылетами, – а Романов стоял, глядя в черную черноту неба.

Тут князь увидел пьяного – в сдвинутой на затылок шапке он вывернул из-за угла, с Английского, схватился за стену и медленно осел вдоль нее. Попытался встать, но не смог и лишь беспомощно повалился на бок. Среди всех этих неживых, замерзших, предсказуемых в своих действиях людей Романов встретил живого. Он бросился к пьяному и поднял.

– Куда, куда тебе, браток? – закричал он в самое ухо пьяного, стараясь перекричать ветер.

– А вот сюда, за угол, на Прядильный, в дом Северовых, – промямлил пьяный, – 6-й нумер, в 53-ю квартиру.

Князь, взвалив пьяного, как раненого, на плечо, потащил по площади. Баба и бездомный проводили его удивленным взглядом, а городовой смотрел только на бочку.

VII

* * *

Черная лестница, сверху побеленная, а на высоту человеческого роста покрашенная масляной краской, чтобы человек не испортил побелки, вела вверх, в дешевые квартиры, и вниз – в подвал. Толстая, закутанная в платки баба – жена старшего дворника – повела вниз маленькую девочку в куцем пальтишке и большой отцовской шапке.

Через весь подвал проходили толстые трубы городской газовой сети, по которым из газовых заводов поступало топливо для печей петроградских квартир. Они протыкали фундамент, как спицы, входили в стальную, крашенную зеленой краской машину, выходили из нее и шли дальше, в другие дома. Машина была цилиндрической формы и напоминала паровоз без колес и кабины. На ее боку четырьмя болтами закреплена была медная табличка «Societe de Vaal Khammons, Quai d'Orsay, 12, Paris, 1920». Она забирала газ из труб и подавала его наверх, в квартиры, где в переделанных с дровяного отопления на газовое печках над горелками в топках колыхались едва живые синие язычки пламени.

Перевод петроградских домов с дровяного отопления на газовое городская управа начала еще в 1918 году, как только закончилась война. Помимо прочих резонов считалось, что масштабные общественные работы позволят снизить послевоенную безработицу и улучшить криминальную обстановку в столице. Владельцы газовых заводов сами стали главными акционерами Петроградского общества газовых сетей, опасаясь, что с окончанием войны спрос на их товар, который они поставляли на воздухоплавательные верфи, упадет. Ведь полученный русскими учеными из Томского университета на основе облегченного водорода универсальный газ, использовавшийся для наполнения баллонов цеппелинов, с небольшими добавками становился горючим и мог применяться для получения тепловой энергии.

Газ грел лучше дров, но главное – пропала необходимость в их заготовке и хранении. Снесены были все дровяные сараи, загромождавшие дворы петроградских домов, и их места заняли автомобили. В подвалы и под подвесные дворы[15], где раньше держали дрова, заселены были жильцы – большие семьи рабочих, которым лучше было в каменном мешке без окон с низкими потолками, чем в деревянных, сырых клопяных бараках. И очистилась Нева: не спускались больше по ней все лето дровяные барки, и не рубили их, вместе с привезенным ими лесом, на берегу топорами бородатые мужики в перетянутых веревками поддевках. Городская Дума громогласно объявила, что теперь Петроград по-настоящему вступил в XX век. Хотя и не были еще построены фильтрозонные станции для очистки канализационных стоков, так прямо и сливавшихся в Неву.

Петроград быстро привык к газу. Но два года назад, когда на казенных военных заводах начали строить воздушный флот для нужд петроградской полиции, городские обыватели стали испытывать перебои с новым топливом. Заводские насосы в сотни лошадиных сил выкачивали газ из труб, удовлетворяя потребности воздухоплавательных верфей и баз снабжения. Следом электронасосы поставили в богатых домах, чтобы те, кто платит за квартиру по нескольку тысяч, не испытывали никаких неудобств. Для получения права поставить у себя в подвале такой насос, домовладелец должен был приобрести патент у городской управы; о наличии патента в объявлениях о сдаче квартир писали в первую очередь, и, кто хотел жить зимой в тепле, должны были за него доплачивать. Остальным же управа дозволяла установить насосы ручные, в расчете на то, что мощность у них невелика, и забирать газ у богатых домов, а уж тем более у заводов они не смогут.

И можно было бы вернуться к дровам – но куда их складывать? Ведь автомобили, занявшие место дровяных сараев, давали домовладельцам гораздо больший доход. Да и управа, с радостью избавившаяся от всего печного хозяйства – запруживающих реки дровяных барок, бесконечных грязных обозов, неуместных сараев и складов на набережных, – отнюдь не хотела к нему возвращаться. А если те, кто замерзал в холодных квартирах, и мечтали бы вернуться, так они не удовлетворяли имущественному цензу, к выборам в городскую думу допущены не были и своих представителей в ней не имели.

Чтобы качать ручными насосами газ, жильцы устанавливали в домах дежурства, по человеку от квартиры. Дежурить приходилось женщинам и детям: мужчины, у кого они остались после войны, с утра до ночи трудились на заводах и, приходя домой, засыпали, иногда даже не успев поужинать пустыми щами и не раздевшись. Впрочем, в ту зиму, когда температура в домах не превышала 10 градусов по Реомюру[16], ложиться в постель одетым стало обычным делом.

Ручные насосы общества «Societe de Vaal Khammons» работали хорошо: механизм особых усилий не требовал, да и заводить его нужно было нечасто. Одна беда – давление в городской газовой сети было неровным: иногда случалось, что заводы останавливали свои машины, и тогда оно резко шло вверх. Не рассчитанные на такое повышение мембраны насосов не выдерживали, и газ с шипением вырывался наружу. И всего-то нужно было: прикрутить входной вентиль на машине да открыть, превозмогая холод, подвальное окно, чтобы проветрить. Но если тот, кто качал газ, вдруг засыпал от монотонной работы – он уже не просыпался.

– Все, Маша, кончилось твое время, иди спать, – сказала толстая дворничиха такой же, как она, толстой тетке, сидевшей на стуле перед газовой машиной и каждые две минуты дергавшей рычаг заводного механизма.

Тетка перестала дергать, повернулась и посмотрела на дворничиху осоловелыми глазами.

– Все, – закричала ей дворничиха, – шабаш, Маша! Спать иди, спать!

Тетка, наконец, поняла, благодарно и немного виновато улыбнулась, засуетилась, наматывая вокруг шеи платок.

– А ты, Сонечка, садись. Не бойся, чуть-чуть совсем: через 3 часика тебя сменят. Ты, главное, деточка, не засыпай, хорошо? Главное, не засыпай. Ты моя умница.

Девочка покорно села на стул и, как только рычаг доехал до своего начального положения, потянула его на себя.

Обе тетки собрались и вышли. Они пошли по лестнице из подвала наверх, в свои квартиры, и каждая шла молча, глядя под ноги, на ступеньки. Это было самое страшное время – предутренние часы, когда сон особенно коварен. Как будто им было стыдно оставлять в ночную, опасную смену эту маленькую девочку с такими золотистыми кудрями. Но что они могли сделать? Отдежурить вместо нее? Так ведь от половины квартир на дежурство дети ходят – что ж теперь, теткам целыми днями в подвале сидеть? К тому же в этой 53-й квартире Сонин отец сейчас не работает – мог бы и сам вместо нее сходить. И уж если родной отец за дочь не встал, то должно ли быть им, чужим, стыдно, что не встали они? Нет, конечно, не должно.

VIII

* * *

В квартире 53 по этой самой черной лестнице, в последнем этаже семья рабочего Игната Матвеева снимала комнату в два окна. За занавеской, отгораживавшей угол, спал ребенок. Мутная лампочка горела под потолком, дешевые ходики тикали на стене с выцветшими и местами порванными обоями. Пол был из досок, крашеный, без половика. Посреди стояла табуретка. Две елочные игрушки к Рождеству лежали на этажерке: из блестящего картона плоские птички с вклеенными внутрь грецкими орехами для объема, отчего они казались беременными. Зеленая круглая печь, обшитая гофрированным крашеным железом, стояла вместо елки. В тех местах, где железо прогорело, тонкие подтеки копоти шли вверх. Белая газовая труба выходила из пола и бесцеремонно втыкалась в кирпичное тело печки. Пахло домом: немного печкой, немного едой, немного запахами людей, в этом доме живущих. На самом деле такого запаха почти что нет, но князь так давно не бывал в домах, где живут люди (казармы в Маньчжурии и Мраморный дворец ведь не дома), что сразу его почувствовал.

За столом жена Игната, Марта, ждала мужа. Дверь в квартиру была открыта, и, когда князь, тяжело дыша, тащил рабочего по коридору, не зная, в какую комнату стукнуться, женщина вышла ему навстречу с белым платком на плечах. Надя тоже иногда так носила. Сильными руками Марта взяла тело и поволокла домой. Положила на диван, стащила сапоги и шубу. Олег Константинович стоял в комнате – она не обращала на него внимания.

Пиджак, надетый на голое тело, расстегнулся, открыв живот рабочего, рельефный и обожженный пламенем печи, словно античная кираса. Таких изображали скульпторы нового классицизма, давая им в руки вместо копий и дисков молоты и винтовки. Своими однотонными усатыми лицами они смотрели в серое небо с барельефов дорогих доходных домов Васильевского острова и Петроградской стороны, квартиры в которых никогда не смогли бы себе позволить. Но сейчас, оторванный от своего класса, беспомощный на провалившемся диване холодной петроградской комнаты, в грязном пиджаке, он не имел ничего общего с богами и героями.

Марта укрыла голый живот мужа.

– Вы останетесь? – устало спросила она. – Но я могу только на полу постелить, больше негде. Вот, можно рядом с печкой – от нее тепло.

Князь благодарно улыбнулся. Она была красивой, но очень уставшей, и эта усталость обезображивала ее лицо.

Стараясь не выронить из кармана револьвер, он, не снимая шинели, под которой был офицерский китель, стащил сапоги и лег на пол. Но сон не шел. Когда на колокольне на Покровке пробило 5, у двери на черной лестнице зазвенел звонок. Марта тотчас вскочила с постели, как будто и не спала. Она плотнее закуталась в платок и собралась было идти открывать. Но входная дверь, очевидно, осталась незакрытой: в коридоре раздались приближающиеся шаркающие шаги, требовательный кулак несколько раз ударил в дверь Игнатовой комнаты и, не дожидаясь разрешения, открыл ее. На пороге появилась баба, толстая, неприятная и с мужицким лицом. Поверх грязного тулупа был фартук, как у дворника.

– Ваш черед, – сказала баба.

– Сейчас, сейчас, – засуетилась Марта, – подождите.

Она подошла к храпевшему мужу и без особой надежды разбудить толкнула его. Потом вздохнула и зашла за занавеску.

– Сонечка, Сонечка, – голос Марты был встревоженный, но нежный, – вставай, Сонечка, пора тебе. Пришли.

Девочка лет пяти вышла в центр комнаты. Она отчаянно терла глаза грязными кулачками, но, видимо, понимала, чего от нее хотят взрослые. Натянув с помощью матери шерстяной вязанный свитер, Сонечка подошла к дворничихе:

– Пойдем, тетя Клава.

– Пойдем, милая, пойдем, – неожиданно ласково сказала та и взяла ее за руку.

Они повернулись и вдвоем пошли по коридору к лестнице. Марта смотрела им вслед и, когда их шаги стихли на лестнице, разрыдалась. Князь не понимал, что происходит, и не знал, как ему поступить: вставать ли, чтобы утешить женщину, или не показывать, что он стал невольным свидетелем произошедшего.

Наплакавшись (она старалась делать это негромко, чтобы не разбудить спящих), Марта вдруг стала одеваться, чтобы идти на улицу. Одевшись и намотав на себя множество тряпок, женщина села на стул и застыла. Князь ждал, что будет дальше, но не было ничего. Он начал проваливаться в сон, и, когда уже почти совсем провалился, за окном загудел далекий фабричный гудок. Марта тут же подскочила и вышла из комнаты.

Игнат проснулся около десяти. Стал шарить под кроватью, ища свои сапоги и гремя стоявшими под ней горшками, чем разбудил князя.

– А коли б ты меня не поднял, так я бы и помер вчера уже от обморожения, – говорил Игнат Матвеев, сидя за столом напротив Романова, – городовой-то вон, даже не повернулся в мою сторону. Ему что? Ему главное, чтоб не зарезали никого да порядок не нарушали, а если сам кто помрет – так тут с него спросу нет. Сука.

Своими огромными красными ручищами он теребил лежавшую на столе жухлую луковицу. Князь представился ему студентом, только что вернувшимся из Парижа, в котором проучился три года. А солдатское платье объяснил нежеланием иметь дел с полицией, которая, как известно, подозрительно относится к студентам.

– Прожектора понаставили, цапы по небу так и шныряют, – Игнат начал чистить луковицу, – идешь, бывает, ночью по улице из заведения, а тут покойник в крови лежит. Ну, значит, грабителя какого подстрелили. А к утру, еще до заводских гудков, их санитары собирают и отвозят, так что, когда народ на заводы прет, уже все чисто. Только что снег кровавый.

– А бывает, что честного по ошибке застрелят? – спросил Романов.

– Не, – усмехнулся рабочий, – у них как нюх на это дело. В народе говорят, там, над облаками, еще какие-то воздушные шары летают, все видят и, если надо, этим вниз по радио передают. А еще говорят, с башни, которая у крепости, волны улавливают всякие – если страх или злоба чрезмерная. Знаешь, как собаки чуют, так и это. Так что, если чего про государя замыслить, сразу узнают и цапа пошлют, – но я не верю. Люди врут.

Игнат дочистил луковицу.

– Так что хоть пьяным по улицам ходи, хоть замок на дверь не вешай, – продолжал он, – как в раю живем: все честные. Порядок у нас теперь.

– Кого ж тогда стреляют? – удивился Романов.

– Да теперь уже почти никого, всех перестреляли, кого надо. Ну, бывает, мужики из деревни приедут на заработки, порядков наших, столичных, еще не знают, напьются да решат пошалить – тут им и каюк.

Игнат подошел к буфету, вытащил оттуда тарелку с несколькими ломтями начинавшего черстветь хлеба и поставил на стол, жестом приглашая гостя присоединиться к завтраку.

– А куда это твою дочь ночью забрали? – решил все-таки спросить князь. – Я сквозь сон слышал. Или мне приснилось?

– Ну забрали, – Игнат потупился, ему неприятно было об этом говорить, – в подвал ее забрали, там машина стоит, чтобы газ качать в печки. У буржуев-то насосы электрические, а у нас – на человеческой тяге. Сегодня наша очередь – ну я, видишь, не мог, а жене на завод идти.

– В воскресенье? – удивился князь.

– А на сверхурочные погнали.

– Сам-то где работаешь?

– Рассчитали меня, – без всякого сожаления сказал Игнат, – за женин счет, получается, живу, да еще и попиваю.

– А на другой завод устроиться если? – спросил князь.

– Можно и на другой, – кивнул рабочий, – только в мастера мне не пробиться, характер у меня скверный – неуживчивый я, всем правду говорю, а если выпью – так могу и в ухо съездить. Так и буду, пока не сдохну, тридцать целковых зарабатывать – только на комнату для нас троих да на щи… Ну и мне в заведение питейное с получки сходить… А что, хочешь, что ли, вправду узнать, в чем наше, рабочее, счастье?

Олег Константинович кивнул.

– Ну так собирайся. По воскресеньям в 12 часов на Выборгской про счастье говорят. Только если ехать – то у меня денег нет. Так что за твой счет. Или пешком.

IX

* * *

Утро Покровской площади было не похоже на ночь. Прожектора не горели, и в бледном мареве позднего декабрьского рассвета прохожие проплывали серыми куклами – недостаточно бесплотными, чтобы казаться тенями, но и недостаточно осязаемыми, чтобы походить на живых людей. Возможно, они просто слишком сильно кутались в платки, пряча свою кожу от ледяного ветра, и оттого начинали походить на виденных князем во Внутренней Монголии войлочных кумиров.

Редкие автомобили, светя фарами, продирались сквозь колючий воздух. Дома вокруг поднимали свои заиндевелые стены с заткнутыми окнами. И только из-под закрытых ставен собора выбивался несмелый желтоватый свет горящих свечек – там служили литургию. Князь втянул носом воздух – ему показалось, что он слышит запах ладана, которым там, внутри, сейчас кадил поп. И даже запах людей, столпившихся в своих расстегнутых шубах, плотно прижавшись и согревая друг друга перед почерневшими иконами. Но никакого запаха, конечно, не было – стоило бы ему только появиться, как ветер тотчас же смел бы его и потащил по Садовой. Князю просто казалось, что он должен быть, потому что был до войны. Он пошел бы туда, внутрь, встать среди этих людей, слушать гнусавый голос дьякона и смотреть, как горят свечи, но Игнат звал его слушать про рабочее счастье. И следовало идти за ним.

Они сели в паровик, шедший по 1-му маршруту: по Садовой, через Троицкий, по Большой Дворянской и на Сампсониевский. Кондуктор с кассой разноцветных билетиков подошел к ним, и Олег Константинович заплатил за обоих. Паровики теперь ходили вместо трамваев по трамвайным маршрутам: их пустили прошлой зимой, когда управа отчаялась найти способ бороться с обледенением проводов.

Через Крюков канал с маленькими домиками времен Екатерины, в одном из которых умер ее фельдмаршал Суворов, мимо лавчонок Никольских рядов, где, боясь мороза пуще воров, больше не открывали ставни, в клубах черного ватного дыма паровик повез их по Садовой, мимо пожарной каланчи. С приближением к Сенной стало больше людей. Соединив рукава своих тулупов наподобие муфт, чтобы прятать в них руки, обмотав вокруг шеи концы башлыков, обитатели Петрограда спешили по своим делам.

За Сенной Садовая менялась. Здесь было тепло, потому что на него хватало денег, и в незанавешенных чистых окнах князь видел рождественские елки. Так похожие на ту, которую они в декабре последнего мирного года вдвоем наряжали с Надей в ее доме. И даже тяжелая неуклюжая одежда на людях, входивших и выходивших из дорогих магазинов к поджидавшим их авто, казалась не клеймом беспросветной зимы, а небольшой трудностью, прейдущей с неизбежной весной. По Троицкому мосту пересекли вставшую Неву, на которой мужики, рискуя жизнями, вырезали лед для ледников, и Романов посмотрел налево – туда, где из-за тюремного бастиона поднималась, извиваясь своими стальными рельсами, гиперболоидная башня, как волчица сосущими щенками, утыканная полицейскими цеппелинами.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента