Кедровая древесина обладает не сильным, но устойчивым запахом, сохраняющимся десятки лет и отпугивающим моль. Срубленный из кедровых бревен дом считается полезным для здоровья проживающих в нем людей. Древесина кедра обладает исключительно высокими техническими качествами (прочность, стойкость к загниванию) и бактерицидными свойствами.

Степной эдельвейс на Ольхоне

Степной эдельвейс на Ольхоне

В Иркутске с эксклюзивными изделиями из кедровой древесины можно ознакомиться в «Кедровом доме» (ул. 5-й Армии, 48), в т. ч. с коллекцией «Бондарь Фомич», изготовленной по строгим дедовским заветам, – кухонной утварью, кадушками, ушатами. Не многие знают, что помидоры и огурцы, посоленные в кедровой таре, приобретают особый свежий аромат и изумительный вкус, а кедровые хлебницы позволяют долго сохранять свежесть хлеба.

ЛИСТВЕННИЦА. На побережье Малого Моря растет преимущественно лиственничный лес. Высота лиственниц достигает 25–30 м. Ярко-желтые огненные кроны особенно эффектны на фоне синего озера осенью. Лиственница – единственный род хвойных деревьев, у которого хвоя опадает на зиму, как листва. Древесина лиственницы не гниет даже в воде, это ее свойство использовали для строительства зданий в Венеции, которые вот уже более 1400 лет стоят на лиственничных сваях и не теряют своей прочности. Объясняются такие свойства специфическим составом смолы, благодаря которому со временем лиственница только набирает плотность и прочность. Вследствие особенностей смолы, пропитывающей дерево, оно не подвергается нападению насекомых – древоточцев, а также используется без какой-либо химической обработки в тех случаях, когда другие породы подвержены гнили. Древесина лиственницы очень красива – обладает рыжеватым оттенком. Годичные слои ярко выражены, хорошо просматриваются на всех поперечных срезах и придают простроганным поверхностям красивую структуру, подобно структуре красного дуба. Стоимость изделий из лиственницы выше, чем из сосны, но они и значительно долговечнее.

ЧАБРЕЦ – БОГОРОДСКАЯ ТРАВА (Thymus serpyllum). Чабрец растет на каменистых склонах, открытых песчаных местах, степных лугах. Распространен как в Прибайкалье, так и в Забайкалье. Это низкий кустарник, состоящий из очень ветвистого стебля с многочисленными листьями – узкими и закрученными с боков, с маленькими белыми и розовыми цветами. Произрастает на сухой бедной почве, легко размножается пучками, цветет с июня по август. Розовые пятна цветов трудно не заметить на песчаных холмах. Трава чабреца содержит до 1 % эфирных масел, и, если веточку помять в руках, образуется устойчивый характерный запах.

Для лечебных целей собирают цветущую верхушечную часть растения. Настои и отвары из чабреца широко применяют в народной медицине для лечения различных заболеваний, в т. ч. для продления жизни, как общеукрепляющее средство для иммунной системы, при нервных заболеваниях и бессоннице. Щепотку высушенного чабреца бросает в огонь шаман при проведении обряда очищения.

Настой готовят обычно из одной-двух ложек высушенной травы на 100 г крутого кипятка. Траву заваривают в стеклянной посуде и оставляют настаиваться на 4–5 часов.

ЧЕРЕМША (Allium vikto-rialis). Растет почти во всех районах Байкала, местами образуя значительные заросли. Это травянистое растение из семейства луковых, с высотой стебля 30–70 см, с широкими, 2–8 см, черешковыми, плоскими листьями. Продается на рынках в мае – июне, когда стебли и листья черемши наиболее мягкие и сочные. Молодые побеги употребляют в пищу в свежем, соленом и квашеном виде, добавляют в супы, окрошки, пельмени, фарш, используют в виде салатов. Листья содержат такие полезные элементы, как витамин С (до 73 %), каротин (14 %), белки (2,4 %), углеводы (6,5 %), сапонины, эфирные масла, органические кислоты, большое количество фитонцидов.

Черемша

Черемша

Для хранения черемшу мелко измельчают и солят, подобно капусте. Салат заправляется сметаной или майонезом. Имеет чесночный запах и возбуждает аппетит.

САГАНДАЙЛЯ – РОДОДЕНДРОН АДАМСА (Rhododendron adamsii Rehder). Растет в высокогорьях на каменистых склонах в Восточном Саяне, на Хамар-Дабане, Баргузинском хребте. Цветет во второй половине июня и в июле. Заготавливают облиственные верхушечные части растения с начала цветения и до образования плодов. Сушат в тени. Местное бурятское население широко использует сагандайлю в качестве тонизирующего и стимулирующего средства. Стимулирует работу почек, сердца, головного мозга. Усиливает потенцию, снимает усталость и похмельный синдром. Известна также под тибетским названием «белое крыло», трава, продлевающая жизнь. Пищевая добавка придает чаю специфический, удивительно приятный и сильный аромат. Для получения тонизирующего чая на 1 стакан вместе с заваркой добавляют не более 3–5 листиков и стебельков. Не рекомендуется допускать передозировку.

Приобрести сагандайлю можно в иркутских аптеках. Трава продается местным населением у источников в пос. Аршане.

ДАУРСКИЙ РОДОДЕНДРОН – БАГУЛЬНИК (Rhododendron dauri-cum). Предвестником байкальской весны называют багульник. Огромное количество розовых цветов, когда еще не появилась заметная зеленая листва, создает впечатление цветущего сада на берегах Байкала. Розовые цветы распускаются раньше листвы и источают нежный аромат. Из восьми известных в Сибири рододендронов только рододендрон даурский растет в лесах и на опушках, часто образуя сплошные заросли. Цветет в мае – июне. Если зимой занести ветку в тепло, она вся покроется розовыми цветками, с этой целью люди обламывают багульник, особенно вокруг городов, что ведет к постепенному его исчезновению.

БРУСНИКА (Rhodococcum vitis-idaea). Брусничники часто встречаются в лесах Сибири, иногда они образуют сплошной ковер. Ягода созревает в августе – сентябре. При хорошем урожае ягодник собирает совком за 2–3 часа полное ведро.

Для длительного хранения свежие ягоды засыпают сахаром или заливают водой. Особенно хороша замороженная ягода к горячей дичи или с чаем после бани. Брусника употребляется в свежем и засахаренном виде, в квашеном (с капустой), моченом с яблоками и маринованном виде. Из ягоды можно приготовить варенье, джемы, сиропы, квас. В ней содержатся сахара (6–8 %), органические кислоты (около 2 %), дубильные вещества, небольшое количество витамина Р и С, каротин.

Брусника – широко известное домашнее средство. В виде отваров или сока ее применяют как жаропонижающее средство. Чай с брусничным вареньем – хорошее потогонное средство.

ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР

В фауне Байкала представлены почти все типы животных, обитающих в пресных водоемах. В мире нет другого озера, биологическое разнообразие которого было бы столь велико и уникально. Видовое разнообразие Байкала не имеет равных среди древних и великих озер мира. Наука ежегодно описывает более 20 новых видов беспозвоночных животных озера. В Байкале насчитывается свыше 3,5 тыс. видов и разновидностей животных и растений, почти 2/3 из них эндемичны и нигде в мире больше не встречаются. Поэтому Байкал можно считать одним из географических центров происхождения биологических видов.

Байкальский хариус идет на нерест

Байкальский хариус идет на нерест

В Байкале в настоящее время насчитывается 59 видов рыб, к числу промысловых относится лишь 15. Наиболее известны среди них омуль, хариус, сиг. В меньшем количестве встречается байкальский осетр и в незначительных количествах – таймень, налим, даватчан, ленок, сорога, окунь, язь. Самой крупной рыбой Байкала является осетр байкальский, его длина достигает 1,5–1,8 м, а вес – 100–130 кг и более. Второй по величине и весу рыбой является таймень, его длина – до 1 м и вес – до 40–50 кг. Самая маленькая рыба Байкала – широколобка Гурвича. Взрослые особи этой рыбы имеют вес всего 2–3 г. Гольяны, или, как их называют местные жители, молька, – одна из многочисленных рыб заливов Байкала. Но ничтожный размер этой рыбки является причиной того, что на нее до сих пор нет никакого промысла.

ОМУЛЬ (Coregonus autumnalis migratorius Georgy). Впервые восхвалил рыбные богатства Байкала протопоп Аввакум. Возвращаясь летом 1662 г. из даурской ссылки, он писал: «А рыбы зело густо в озере: осетры и таймени жирны гораздо – нельзя жарить на сковородке: жир все будет. Вода пресная, рыба в нем – осетры и таймени, стерляди и омули, и сиги прочих родов много». Особой славы удостоился байкальский омуль. Омуль – самая многочисленная промысловая рыба Байкала. Встречается также в бассейне Северного Ледовитого океана, в Байкале обитает подвид байкальский. Омуль – рыба из рода сигов. В Байкале живут четыре популяции: селенгинская, чивыркуйская, северобайкальская и посольская. Наиболее многочисленная из них – селенгинская. Биомасса всех возрастных групп омуля, по данным 2006 г., оценивается в 21,2 тыс. т. Самый крупный размер рыбы зарегистрирован у селенгинской популяции: длина – 50 см, вес – до 5 кг. Живет омуль 24–25 лет. Особенно ценится из-за своего неповторимого нежного вкуса соленый омуль.

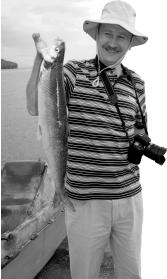

Байкальский сиг – крупная рыба

Байкальский сиг – крупная рыба

ЧЕРНЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ХАРИУС (Thymallus arcticus baicalensis). Эндемичная байкальская разновидность сибирского хариуса. Распространен по всему Байкалу, особенно около устья рек, в которых размножается. Живет на сравнительно небольших глубинах (10–15 м) в прибрежной зоне, где распространены каменистые грунты. В периоды нереста самцы приобретают яркий пестрый наряд. Нерест черного хариуса происходит в мае – начале июня. После этого рыба скатывается в Байкал, а личинки и мальки хариуса продолжительное время задерживаются в местах нереста. К осени молодняк скатывается в русла больших рек и Байкал. Средние размеры рыб колеблются от 15 до 40 см, масса тела – от 70 до 500 г. Максимальная длина – до 530 мм, масса – до 1,2 кг.

БЕЛЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ХАРИУС (Thymallus arcticus brevipinnis). Эндемичная разновидность сибирского хариуса, отличается от черного более светлой окраской. Обитает по всему Байкалу, но чаще встречается вблизи крупных притоков, главным образом в восточной и северо-восточной части озера. Белый хариус крупнее черного. Максимальный вес его до 2 кг, длина – до 60 см. Средние размеры колеблются от 21 до 45 см, вес – от 85 до 850 г. Нерест происходит в мае, при температуре воды 7—14 °C. Икра откладывается на прибрежных песчаных отмелях на глубине 40–80 см.

ГОЛОМЯНКА. Эта полупрозрачная живородящая рыба представляет исключительный интерес. Голомянка – самая многочисленная рыба на Байкале, обитает на всех глубинах. Ее общая численность и биомасса в 2 раза больше, чем всех остальных рыб. Общий вес – около 150 тыс. т, что составляет 67 % от биомассы всех рыб. Ежегодный прирост голомянки составляет около 150 тыс. т, то есть в течение года она как бы полностью обновляет всю свою популяцию. Она является основным кормом для нерпы.

Тело голомянки полупрозрачно и наполовину состоит из жира. Содержание жира у большой голомянки составляет больше 40 % ее веса. Поэтому сквозь хвостовую часть можно читать текст из крупных букв. По вкусу свежемороженая голомянка напоминает свиное сало с более тонким и нежным ароматом. Академик Паллас, проезжавший Байкал в конце XVIII в., отмечал, что голомянка «тверда, как кусок сала, и так жирна, что если ее жарить, так одни только спинные позвоночники останутся». Голомянка рождает живых личинок – в отличие от всех других рыб, которые для выведения потомства мечут икру. Такого способа размножения, как у голомянки, не известно ни у одной из рыб мира.

В Байкале живут два вида голомянок: большая и голомянка Дыбовского, или малая. Оба вида встречаются на различных глубинах до самого дна и могут выдерживать давление до 160 атмосфер. Но большая голомянка чаще встречается на больших глубинах. В дневные часы малая голомянка держится преимущественно на глубине 250–500 м, а ночью поднимается к поверхности – до 50—100 м. Вертикальные миграции, особенно в летний период, более четко выражены у малой голомянки. Зимой ее неоднократно наблюдали подплывающей к самой проруби во льду. Крупные экземпляры самок большой голомянки достигают длины до 25 см, самцов – до 16 см. Самки и самцы малой голомянки заметно меньших размеров: самки – до 15 см, самцы – до 12 см.

ПТИЦЫ

В Прибайкалье обитают 363 вида птиц, гнездятся на берегу Байкала – 236 видов. 100 видов птиц занесены в Красную книгу Иркутской области и Бурятии. Стремительно исчезают и нуждаются в особой охране практически все виды орлов и соколов. Из птиц на Байкале преобладают чайки и различные виды уток. На скалистых островах Байкала находятся крупные колонии серебристых чаек. До 1970-х гг. характерной птицей озера являлся большой баклан. Ранее он был многочислен, но в последние годы встречается редко. Особенно много птиц обитает в дельтах рек, на мелководных заливах и озерах. Здесь можно увидеть стаи мигрирующих гусей-гуменников, лебедей-крикунов. Местами обычны серая цапля, чернозобая гагара, различные виды куликов, уток, крачек. Орнитологические туры проводятся в дельте р. Селенги (550 км2) – крупнейшее в Восточной Сибири место концентрации птиц. На ее территории насчитывается 251 вид птиц, гнездятся 100–120 тыс. уток. В период осенней миграции через дельту пролетают 5–7 млн птиц, включая гусей и лебедей.

ЛЕБЕДЬ. Грациозные белоснежные лебеди являются главными персонажами многих легенд и сказок. У бурят и монголов существует несколько вариантов легенды о тотемной птице – лебеде, от которой произошли племена хори и хонгодоров. В бурятской версии рассказывается, как охотник Хоридой увидел трех прилетевших на берег озера лебедей, которые, скинув оперение, превратились в прекрасных девушек. Поразившись красотой одной из них, Хоридой незаметно похитил ее оперение и спрятал. Искупавшись, две девушки оделись и снова превратились в лебедей, а одна не нашла своей одежды и была вынуждена остаться жить с Хоридоем. У них родились дети, давшие начало хоринскому (в другой версии – хонгодорскому, монгольскому) племени. В народе считаются благоприятными сны, в которых видят мирно плавающих белых лебедей, поскольку такой сон обещает процветание и благополучие. Лебеди прилетают на Байкал в начале мая, улетают в сентябре. Наблюдать за дикими лебедями можно на прибрежных озерах. Они громко клекочут, приветствуя друг друга, бьют крыльями по воде и взлетают, разбегаясь по поверхности озера с помощью своих лапок. Лебедь – пугливая птица и улетает сразу, как почувствует угрозу.

ЛЕБЕДЬ. Грациозные белоснежные лебеди являются главными персонажами многих легенд и сказок. У бурят и монголов существует несколько вариантов легенды о тотемной птице – лебеде, от которой произошли племена хори и хонгодоров. В бурятской версии рассказывается, как охотник Хоридой увидел трех прилетевших на берег озера лебедей, которые, скинув оперение, превратились в прекрасных девушек. Поразившись красотой одной из них, Хоридой незаметно похитил ее оперение и спрятал. Искупавшись, две девушки оделись и снова превратились в лебедей, а одна не нашла своей одежды и была вынуждена остаться жить с Хоридоем. У них родились дети, давшие начало хоринскому (в другой версии – хонгодорскому, монгольскому) племени. В народе считаются благоприятными сны, в которых видят мирно плавающих белых лебедей, поскольку такой сон обещает процветание и благополучие. Лебеди прилетают на Байкал в начале мая, улетают в сентябре. Наблюдать за дикими лебедями можно на прибрежных озерах. Они громко клекочут, приветствуя друг друга, бьют крыльями по воде и взлетают, разбегаясь по поверхности озера с помощью своих лапок. Лебедь – пугливая птица и улетает сразу, как почувствует угрозу.

ОРЕЛ. Особым почитанием у бурятского населения пользуется орел – персонаж очень многих байкальских мифов и легенд. Почитание этой птицы имеет древние корни. По легенде первым, кто получил шаманский дар, был сын грозного духа (Хозяина) острова Ольхон, живший в образе белоголового орла. Поэтому буряты до сих пор верят, что человек, убивший или ранивший орла, непременно сам вскоре умрет. Эта вера многие века надежно охраняла от людского преследования орлов, гнездившихся на берегах Байкала, но в последние годы состояние орлиных популяций резко ухудшилось.

В Прибайкалье обитают 7 видов орлов и орланов (их ближайших родственников): беркут, могильник, степной орел, большой подорлик, орел-карлик, орлан-белохвост, орлан-долгохвост. Такого разнообразия и обилия орлиных птиц не наблюдается нигде более в Северной Азии. Одним из самых красивых и величественных пернатых хищников считается орел-могильник (Aguila heliaca) – реальный природный прототип легендарного белоголового орла. Во всех западноевропейских странах могильника называют «императорским орлом». Размах его крыльев достигает 2 м. Живет до 100 лет. Золотистая, иногда почти белая окраска головы и шеи оттеняется темно-бурым оперением тела. На плечах имеет небольшие белые пятна. Лапы сильные, пальцы ярко-желтые, вооружены крупными, сильно изогнутыми когтями. Самки несколько крупнее самцов.

В Прибайкалье обитают 7 видов орлов и орланов (их ближайших родственников): беркут, могильник, степной орел, большой подорлик, орел-карлик, орлан-белохвост, орлан-долгохвост. Такого разнообразия и обилия орлиных птиц не наблюдается нигде более в Северной Азии. Одним из самых красивых и величественных пернатых хищников считается орел-могильник (Aguila heliaca) – реальный природный прототип легендарного белоголового орла. Во всех западноевропейских странах могильника называют «императорским орлом». Размах его крыльев достигает 2 м. Живет до 100 лет. Золотистая, иногда почти белая окраска головы и шеи оттеняется темно-бурым оперением тела. На плечах имеет небольшие белые пятна. Лапы сильные, пальцы ярко-желтые, вооружены крупными, сильно изогнутыми когтями. Самки несколько крупнее самцов.

На Байкале этот орел обитает только на острове Ольхон и в Приольхонье в лесостепном ландшафте. По оценке орнитолога В.В. Рябцева, за последние 20 лет его численность здесь сократилась в 4 раза – с 20 до 5 пар. Орлы почти всегда гнездятся высоко на деревьях, как правило, на опушках леса в одних и тех же местах в течение многих десятилетий. Толщина многолетних гнезд может достигать 2 м. Птенцы появляются в конце мая – начале июня, и до конца августа молодые птицы держатся в районе гнездования. На зиму орлы мигрируют на юг. Как показали проведенные с использованием спутниковых радиопередатчиков исследования В.В. Рябцева, байкальские орлы-могильники улетают зимовать в китайскую провинцию Юньнань.

БЕРКУТ (Aguila chrysaetos). В Прибайкалье беркут является наиболее распространенным орлом. Он гнездится практически на всех горных хребтах и в равнинных таежных районах. Вес птицы редко превышает 4 кг, крылья в размахе – до 2 метров, очень мощные когти – до 7 см длиной. Хватка беркута чрезвычайно сильна. Птица имеет темно-бурое оперение, длинные, заостренные перья затылка и зашейка имеют золотистый или бледно-охристый цвет. На груди и «штанах» иногда встречаются темно-рыжие пятна. Беркут – единственный из орлов, остающийся на зимовку в Прибайкалье. Однако большая часть их откочевывает в более южные районы. Ранней весной птицы приступают к гнездованию. Этому предшествует двухнедельный период брачных игр и работ по строительству гнезда. Гнездится беркут в самых глухих и труднодоступных местах. Как правило, пара имеет на своем гнездовом участке не одно, а несколько гнездовий – от 2 до 7, занимаемых с интервалом в несколько лет. Кладка состоит обычно из двух яиц. Насиживание продолжается 45 дней. Птенцы вылупляются в первой половине мая, а встают на крыло в конце июля. Пищей орлам служат зайцы, суслики, мелкие птицы, змеи.

Фото В. Киплюкс

Фото В. Киплюкс

ГНУС

Гнус – народное собирательное название целого ряда кровососущих насекомых, распространенных в сибирской тайге (слепни, мошки, миниатюрные мокрицы), «наказание сибирской тайги». В некоторых районах это слово заменяется другим – мошка. На Лене – мокрец. При походах в глубь побережья по долинам рек надо быть готовым к встрече с многочисленными атакующими полчищами мошки и голодных комаров.

Приятной особенностью Байкала является отсутствие на его пляжах гнуса и комаров. Это происходит из-за ветровых особенностей озера – с его акватории постоянно дует ветер.

ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ БАЙКАЛА

В Иркутске с эксклюзивными изделиями из кедровой древесины можно ознакомиться в «Кедровом доме» (ул. 5-й Армии, 48), в т. ч. с коллекцией «Бондарь Фомич», изготовленной по строгим дедовским заветам, – кухонной утварью, кадушками, ушатами. Не многие знают, что помидоры и огурцы, посоленные в кедровой таре, приобретают особый свежий аромат и изумительный вкус, а кедровые хлебницы позволяют долго сохранять свежесть хлеба.

ЛИСТВЕННИЦА. На побережье Малого Моря растет преимущественно лиственничный лес. Высота лиственниц достигает 25–30 м. Ярко-желтые огненные кроны особенно эффектны на фоне синего озера осенью. Лиственница – единственный род хвойных деревьев, у которого хвоя опадает на зиму, как листва. Древесина лиственницы не гниет даже в воде, это ее свойство использовали для строительства зданий в Венеции, которые вот уже более 1400 лет стоят на лиственничных сваях и не теряют своей прочности. Объясняются такие свойства специфическим составом смолы, благодаря которому со временем лиственница только набирает плотность и прочность. Вследствие особенностей смолы, пропитывающей дерево, оно не подвергается нападению насекомых – древоточцев, а также используется без какой-либо химической обработки в тех случаях, когда другие породы подвержены гнили. Древесина лиственницы очень красива – обладает рыжеватым оттенком. Годичные слои ярко выражены, хорошо просматриваются на всех поперечных срезах и придают простроганным поверхностям красивую структуру, подобно структуре красного дуба. Стоимость изделий из лиственницы выше, чем из сосны, но они и значительно долговечнее.

ЧАБРЕЦ – БОГОРОДСКАЯ ТРАВА (Thymus serpyllum). Чабрец растет на каменистых склонах, открытых песчаных местах, степных лугах. Распространен как в Прибайкалье, так и в Забайкалье. Это низкий кустарник, состоящий из очень ветвистого стебля с многочисленными листьями – узкими и закрученными с боков, с маленькими белыми и розовыми цветами. Произрастает на сухой бедной почве, легко размножается пучками, цветет с июня по август. Розовые пятна цветов трудно не заметить на песчаных холмах. Трава чабреца содержит до 1 % эфирных масел, и, если веточку помять в руках, образуется устойчивый характерный запах.

Для лечебных целей собирают цветущую верхушечную часть растения. Настои и отвары из чабреца широко применяют в народной медицине для лечения различных заболеваний, в т. ч. для продления жизни, как общеукрепляющее средство для иммунной системы, при нервных заболеваниях и бессоннице. Щепотку высушенного чабреца бросает в огонь шаман при проведении обряда очищения.

Настой готовят обычно из одной-двух ложек высушенной травы на 100 г крутого кипятка. Траву заваривают в стеклянной посуде и оставляют настаиваться на 4–5 часов.

ЧЕРЕМША (Allium vikto-rialis). Растет почти во всех районах Байкала, местами образуя значительные заросли. Это травянистое растение из семейства луковых, с высотой стебля 30–70 см, с широкими, 2–8 см, черешковыми, плоскими листьями. Продается на рынках в мае – июне, когда стебли и листья черемши наиболее мягкие и сочные. Молодые побеги употребляют в пищу в свежем, соленом и квашеном виде, добавляют в супы, окрошки, пельмени, фарш, используют в виде салатов. Листья содержат такие полезные элементы, как витамин С (до 73 %), каротин (14 %), белки (2,4 %), углеводы (6,5 %), сапонины, эфирные масла, органические кислоты, большое количество фитонцидов.

Для хранения черемшу мелко измельчают и солят, подобно капусте. Салат заправляется сметаной или майонезом. Имеет чесночный запах и возбуждает аппетит.

САГАНДАЙЛЯ – РОДОДЕНДРОН АДАМСА (Rhododendron adamsii Rehder). Растет в высокогорьях на каменистых склонах в Восточном Саяне, на Хамар-Дабане, Баргузинском хребте. Цветет во второй половине июня и в июле. Заготавливают облиственные верхушечные части растения с начала цветения и до образования плодов. Сушат в тени. Местное бурятское население широко использует сагандайлю в качестве тонизирующего и стимулирующего средства. Стимулирует работу почек, сердца, головного мозга. Усиливает потенцию, снимает усталость и похмельный синдром. Известна также под тибетским названием «белое крыло», трава, продлевающая жизнь. Пищевая добавка придает чаю специфический, удивительно приятный и сильный аромат. Для получения тонизирующего чая на 1 стакан вместе с заваркой добавляют не более 3–5 листиков и стебельков. Не рекомендуется допускать передозировку.

Приобрести сагандайлю можно в иркутских аптеках. Трава продается местным населением у источников в пос. Аршане.

ДАУРСКИЙ РОДОДЕНДРОН – БАГУЛЬНИК (Rhododendron dauri-cum). Предвестником байкальской весны называют багульник. Огромное количество розовых цветов, когда еще не появилась заметная зеленая листва, создает впечатление цветущего сада на берегах Байкала. Розовые цветы распускаются раньше листвы и источают нежный аромат. Из восьми известных в Сибири рододендронов только рододендрон даурский растет в лесах и на опушках, часто образуя сплошные заросли. Цветет в мае – июне. Если зимой занести ветку в тепло, она вся покроется розовыми цветками, с этой целью люди обламывают багульник, особенно вокруг городов, что ведет к постепенному его исчезновению.

БРУСНИКА (Rhodococcum vitis-idaea). Брусничники часто встречаются в лесах Сибири, иногда они образуют сплошной ковер. Ягода созревает в августе – сентябре. При хорошем урожае ягодник собирает совком за 2–3 часа полное ведро.

Для длительного хранения свежие ягоды засыпают сахаром или заливают водой. Особенно хороша замороженная ягода к горячей дичи или с чаем после бани. Брусника употребляется в свежем и засахаренном виде, в квашеном (с капустой), моченом с яблоками и маринованном виде. Из ягоды можно приготовить варенье, джемы, сиропы, квас. В ней содержатся сахара (6–8 %), органические кислоты (около 2 %), дубильные вещества, небольшое количество витамина Р и С, каротин.

Брусника – широко известное домашнее средство. В виде отваров или сока ее применяют как жаропонижающее средство. Чай с брусничным вареньем – хорошее потогонное средство.

ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР

В фауне Байкала представлены почти все типы животных, обитающих в пресных водоемах. В мире нет другого озера, биологическое разнообразие которого было бы столь велико и уникально. Видовое разнообразие Байкала не имеет равных среди древних и великих озер мира. Наука ежегодно описывает более 20 новых видов беспозвоночных животных озера. В Байкале насчитывается свыше 3,5 тыс. видов и разновидностей животных и растений, почти 2/3 из них эндемичны и нигде в мире больше не встречаются. Поэтому Байкал можно считать одним из географических центров происхождения биологических видов.

В Байкале в настоящее время насчитывается 59 видов рыб, к числу промысловых относится лишь 15. Наиболее известны среди них омуль, хариус, сиг. В меньшем количестве встречается байкальский осетр и в незначительных количествах – таймень, налим, даватчан, ленок, сорога, окунь, язь. Самой крупной рыбой Байкала является осетр байкальский, его длина достигает 1,5–1,8 м, а вес – 100–130 кг и более. Второй по величине и весу рыбой является таймень, его длина – до 1 м и вес – до 40–50 кг. Самая маленькая рыба Байкала – широколобка Гурвича. Взрослые особи этой рыбы имеют вес всего 2–3 г. Гольяны, или, как их называют местные жители, молька, – одна из многочисленных рыб заливов Байкала. Но ничтожный размер этой рыбки является причиной того, что на нее до сих пор нет никакого промысла.

ОМУЛЬ (Coregonus autumnalis migratorius Georgy). Впервые восхвалил рыбные богатства Байкала протопоп Аввакум. Возвращаясь летом 1662 г. из даурской ссылки, он писал: «А рыбы зело густо в озере: осетры и таймени жирны гораздо – нельзя жарить на сковородке: жир все будет. Вода пресная, рыба в нем – осетры и таймени, стерляди и омули, и сиги прочих родов много». Особой славы удостоился байкальский омуль. Омуль – самая многочисленная промысловая рыба Байкала. Встречается также в бассейне Северного Ледовитого океана, в Байкале обитает подвид байкальский. Омуль – рыба из рода сигов. В Байкале живут четыре популяции: селенгинская, чивыркуйская, северобайкальская и посольская. Наиболее многочисленная из них – селенгинская. Биомасса всех возрастных групп омуля, по данным 2006 г., оценивается в 21,2 тыс. т. Самый крупный размер рыбы зарегистрирован у селенгинской популяции: длина – 50 см, вес – до 5 кг. Живет омуль 24–25 лет. Особенно ценится из-за своего неповторимого нежного вкуса соленый омуль.

Из государственного доклада «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2006 г.»:БАЙКАЛЬСКИЙ ОСЕТР (Asipenser baeri baicalensis). Байкальский осетр – постоянный обитатель Байкала и в реки Селенгу, Баргузин и Верхнюю Ангару заходит преимущественно в период размножения. Во время нереста он мигрирует по рекам почти на тысячу километров от устья. В Байкале рыба проживает в мелководной зоне до глубин 200 м. Растет байкальский осетр медленно. Половой зрелости самцы достигают в возрасте 15–16 лет, самки – 19–20 лет. В прежние времена вылавливали осетров с массой тела до 150–200 кг; в настоящее время редко встречаются особи весом 40–90 кг. Средняя масса тела самок – 22,5 кг при длине 140–160 см, самцов – 13,5 кг при длине тела 120–140 см.

Общая численность нерестовых стад омуля, заходящих в основные реки для воспроизводства, за последние 50 лет колебалась в пределах 3,0–7,6 млн экз. По численности выделяются нерестовые стада рек Верхняя Ангара (1,3–3,9 млн экз.) и Селенга (0,7–3,7 млн экз.). В реку Баргузин заходит 0,1–0,6 млн экз. производителей омуля. Количество омуля, заходящего на нерест в речки Посольского сора и полностью переведенного на искусственное воспроизводство, составляет 0,1–0,7 млн экз. Численность производителей омуля, заходящих на нерест в речки Чивыркуйского залива, р. Кичера, Кика, Турка, и некоторых других популяций ма лых рек Байкала (менее 0,05 млн экз.) незначительна и какой-либо заметной роли в фор мировании промысловых стад не играет.

ЧЕРНЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ХАРИУС (Thymallus arcticus baicalensis). Эндемичная байкальская разновидность сибирского хариуса. Распространен по всему Байкалу, особенно около устья рек, в которых размножается. Живет на сравнительно небольших глубинах (10–15 м) в прибрежной зоне, где распространены каменистые грунты. В периоды нереста самцы приобретают яркий пестрый наряд. Нерест черного хариуса происходит в мае – начале июня. После этого рыба скатывается в Байкал, а личинки и мальки хариуса продолжительное время задерживаются в местах нереста. К осени молодняк скатывается в русла больших рек и Байкал. Средние размеры рыб колеблются от 15 до 40 см, масса тела – от 70 до 500 г. Максимальная длина – до 530 мм, масса – до 1,2 кг.

БЕЛЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ХАРИУС (Thymallus arcticus brevipinnis). Эндемичная разновидность сибирского хариуса, отличается от черного более светлой окраской. Обитает по всему Байкалу, но чаще встречается вблизи крупных притоков, главным образом в восточной и северо-восточной части озера. Белый хариус крупнее черного. Максимальный вес его до 2 кг, длина – до 60 см. Средние размеры колеблются от 21 до 45 см, вес – от 85 до 850 г. Нерест происходит в мае, при температуре воды 7—14 °C. Икра откладывается на прибрежных песчаных отмелях на глубине 40–80 см.

ГОЛОМЯНКА. Эта полупрозрачная живородящая рыба представляет исключительный интерес. Голомянка – самая многочисленная рыба на Байкале, обитает на всех глубинах. Ее общая численность и биомасса в 2 раза больше, чем всех остальных рыб. Общий вес – около 150 тыс. т, что составляет 67 % от биомассы всех рыб. Ежегодный прирост голомянки составляет около 150 тыс. т, то есть в течение года она как бы полностью обновляет всю свою популяцию. Она является основным кормом для нерпы.

Тело голомянки полупрозрачно и наполовину состоит из жира. Содержание жира у большой голомянки составляет больше 40 % ее веса. Поэтому сквозь хвостовую часть можно читать текст из крупных букв. По вкусу свежемороженая голомянка напоминает свиное сало с более тонким и нежным ароматом. Академик Паллас, проезжавший Байкал в конце XVIII в., отмечал, что голомянка «тверда, как кусок сала, и так жирна, что если ее жарить, так одни только спинные позвоночники останутся». Голомянка рождает живых личинок – в отличие от всех других рыб, которые для выведения потомства мечут икру. Такого способа размножения, как у голомянки, не известно ни у одной из рыб мира.

В Байкале живут два вида голомянок: большая и голомянка Дыбовского, или малая. Оба вида встречаются на различных глубинах до самого дна и могут выдерживать давление до 160 атмосфер. Но большая голомянка чаще встречается на больших глубинах. В дневные часы малая голомянка держится преимущественно на глубине 250–500 м, а ночью поднимается к поверхности – до 50—100 м. Вертикальные миграции, особенно в летний период, более четко выражены у малой голомянки. Зимой ее неоднократно наблюдали подплывающей к самой проруби во льду. Крупные экземпляры самок большой голомянки достигают длины до 25 см, самцов – до 16 см. Самки и самцы малой голомянки заметно меньших размеров: самки – до 15 см, самцы – до 12 см.

ПТИЦЫ

В Прибайкалье обитают 363 вида птиц, гнездятся на берегу Байкала – 236 видов. 100 видов птиц занесены в Красную книгу Иркутской области и Бурятии. Стремительно исчезают и нуждаются в особой охране практически все виды орлов и соколов. Из птиц на Байкале преобладают чайки и различные виды уток. На скалистых островах Байкала находятся крупные колонии серебристых чаек. До 1970-х гг. характерной птицей озера являлся большой баклан. Ранее он был многочислен, но в последние годы встречается редко. Особенно много птиц обитает в дельтах рек, на мелководных заливах и озерах. Здесь можно увидеть стаи мигрирующих гусей-гуменников, лебедей-крикунов. Местами обычны серая цапля, чернозобая гагара, различные виды куликов, уток, крачек. Орнитологические туры проводятся в дельте р. Селенги (550 км2) – крупнейшее в Восточной Сибири место концентрации птиц. На ее территории насчитывается 251 вид птиц, гнездятся 100–120 тыс. уток. В период осенней миграции через дельту пролетают 5–7 млн птиц, включая гусей и лебедей.

ОРЕЛ. Особым почитанием у бурятского населения пользуется орел – персонаж очень многих байкальских мифов и легенд. Почитание этой птицы имеет древние корни. По легенде первым, кто получил шаманский дар, был сын грозного духа (Хозяина) острова Ольхон, живший в образе белоголового орла. Поэтому буряты до сих пор верят, что человек, убивший или ранивший орла, непременно сам вскоре умрет. Эта вера многие века надежно охраняла от людского преследования орлов, гнездившихся на берегах Байкала, но в последние годы состояние орлиных популяций резко ухудшилось.

На Байкале этот орел обитает только на острове Ольхон и в Приольхонье в лесостепном ландшафте. По оценке орнитолога В.В. Рябцева, за последние 20 лет его численность здесь сократилась в 4 раза – с 20 до 5 пар. Орлы почти всегда гнездятся высоко на деревьях, как правило, на опушках леса в одних и тех же местах в течение многих десятилетий. Толщина многолетних гнезд может достигать 2 м. Птенцы появляются в конце мая – начале июня, и до конца августа молодые птицы держатся в районе гнездования. На зиму орлы мигрируют на юг. Как показали проведенные с использованием спутниковых радиопередатчиков исследования В.В. Рябцева, байкальские орлы-могильники улетают зимовать в китайскую провинцию Юньнань.

БЕРКУТ (Aguila chrysaetos). В Прибайкалье беркут является наиболее распространенным орлом. Он гнездится практически на всех горных хребтах и в равнинных таежных районах. Вес птицы редко превышает 4 кг, крылья в размахе – до 2 метров, очень мощные когти – до 7 см длиной. Хватка беркута чрезвычайно сильна. Птица имеет темно-бурое оперение, длинные, заостренные перья затылка и зашейка имеют золотистый или бледно-охристый цвет. На груди и «штанах» иногда встречаются темно-рыжие пятна. Беркут – единственный из орлов, остающийся на зимовку в Прибайкалье. Однако большая часть их откочевывает в более южные районы. Ранней весной птицы приступают к гнездованию. Этому предшествует двухнедельный период брачных игр и работ по строительству гнезда. Гнездится беркут в самых глухих и труднодоступных местах. Как правило, пара имеет на своем гнездовом участке не одно, а несколько гнездовий – от 2 до 7, занимаемых с интервалом в несколько лет. Кладка состоит обычно из двух яиц. Насиживание продолжается 45 дней. Птенцы вылупляются в первой половине мая, а встают на крыло в конце июля. Пищей орлам служат зайцы, суслики, мелкие птицы, змеи.

ГНУС

Гнус – народное собирательное название целого ряда кровососущих насекомых, распространенных в сибирской тайге (слепни, мошки, миниатюрные мокрицы), «наказание сибирской тайги». В некоторых районах это слово заменяется другим – мошка. На Лене – мокрец. При походах в глубь побережья по долинам рек надо быть готовым к встрече с многочисленными атакующими полчищами мошки и голодных комаров.

Приятной особенностью Байкала является отсутствие на его пляжах гнуса и комаров. Это происходит из-за ветровых особенностей озера – с его акватории постоянно дует ветер.

ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ БАЙКАЛА

ОПТИЧЕСКИЕ ЧУДЕСА НА БАЙКАЛЕ

Рассказы о красочных миражах в пустынях, наблюдаемых изнуренными зноем героями приключенческих романов в дальних странах, знакомы многим читателям, однако для Байкала таинственные миражи – обыденное и повседневное явление. Ученые определили, что возникновению миражей способствует разница температур соприкасающихся слоев воздуха, световые лучи всегда искривляются от теплых слоев в сторону более холодных, и чем сильнее стужа, тем четче и красивее возникают в небе видения. На Байкале идеальные условия для возникновения миражей – потоки теплого воздуха над охлажденной водой летом, прозрачная атмосфера и сильные морозы с недвижимым воздухом зимой. В слоях воздуха с разной плотностью световые лучи преломляются, искажаются и приобретают неправильные, фантастические формы, так, велосипедист в мареве дороги может показаться садящимся «боингом», небольшой рыбацкий баркас – предстать в образе парящего над водой «Титаника», а плавающая утка воспринимается как большая лодка. Миражи регулярно фиксируются у северо-восточной части острова Ольхон, у мыса Покойники, у острова Большой Ушканий. В году обычно бывает 2–6 дней с миражами, а в отдельные годы их число может достигать 16. Байкальские рыбаки именуют это явление голоменицей – далекие предметы во время перемены ветра, при «очистке мороков», как бы приближаются и становятся отчетливо различимы, хотя в обычных условиях разглядеть их просто невозможно. Про мысы, поднятые над водой в воздухе, байкальские рыбаки говорят, что они голоменятся. Дневные миражи обычно наблюдаются в тихую летнюю погоду при полном штиле на озере. Чаще всего они выражаются в парении удаленных мысов над водой. С метеостанции Большого Ушканьего острова наблюдатели фиксировали миражи, при которых скалистый северный контур острова Ольхон с характерной скалой – Хобоем приподнимался над горизонтом и медленно уплывал к материку, а также необычные красные столбы света над мысом Рытым. Необычные миражи дальнего видения наблюдали жители из поселков Большие Коты и Большое Голоустное: можно было отчетливо увидеть деревни на противоположном берегу и пересчитать все избы, хотя расстояние между берегами превышает 40 км и в обычных условиях деревни на противоположном берегу недоступны человеческому глазу даже с помощью бинокля. Зимой нависающие надо льдом миражи торосов сливаются с настоящими и пугают путешественника своими большими размерами и сплошным частоколом торчащих льдин. По мере приближения их высота уменьшается, а вблизи мираж полностью растворяется, и оказывается, что среди торосов можно свободно проехать.

Исследователь Байкала В.В. Ламакин в своей книге «По берегам и островам Байкала» описал редкий ночной мираж, наблюдавшийся им в 1957 г. напротив села Большое Голоустное: «Накануне вдоль Байкала дул сильный юго-западный ветер, называемый култуком, но возвращались мы при затихшей погоде. К вечеру совсем заштилело. Ночь выдалась очень темная. Выйдя в начале ночи на палубу, я увидел поразительное зрелище. Передо мной совсем близко, на расстоянии как будто не более одного километра, над озером как бы по воздуху проходил пассажирский поезд. В действительности поезд находился на противоположном берегу Байкала, то есть на расстоянии 50 км. Призрачный поезд шел совершенно беззвучно. Никакого шума и стука колес, разумеется, нельзя было расслышать на таком расстоянии. Черная ночь и безмолвие подчеркивали таинственность явления. Собственно говоря, сам поезд, то есть паровоз и вагоны, не был виден. Отчетливо различались только освещенные окна в виде больших прямоугольников. В некоторых окнах были заметны силуэты людей. Светящиеся окна распределялись на несколько групп. Они разделялись более широкими темными промежутками. Можно было сосчитать количество вагонов. Поезд, безмолвно шедший в черной темноте по воздуху, казался ночным привидением. На несколько минут он остановился. По-видимому, это была станция Боярская. Затем воздушный поезд отправился дальше – к Танхою».

Автор этих строк наблюдал с идущего катера в летнее время на горизонте причудливое очертание огромного объекта, парящего над водой, который невозможно было отождествить ни с какими рукотворными сооружениями на берегах Байкала. Черный расплывчатый объект, напоминающий треугольный НЛО огромного размера, висел над водой острием вниз, его можно было рассматривать в бинокль в течение часа, и только по мере приближения висящее над водой изображение постепенно растворялось, а под ним в мощный бинокль можно было разглядеть контур крупного байкальского судна «Клара Цеткин». Оптический мираж, отраженный в мареве теплого воздуха над холодной байкальской водой, перевернул изображение корабля над озером и десятикратно его увеличил, придав ему неузнаваемый и совершенно фантастический облик.

Рассказы о красочных миражах в пустынях, наблюдаемых изнуренными зноем героями приключенческих романов в дальних странах, знакомы многим читателям, однако для Байкала таинственные миражи – обыденное и повседневное явление. Ученые определили, что возникновению миражей способствует разница температур соприкасающихся слоев воздуха, световые лучи всегда искривляются от теплых слоев в сторону более холодных, и чем сильнее стужа, тем четче и красивее возникают в небе видения. На Байкале идеальные условия для возникновения миражей – потоки теплого воздуха над охлажденной водой летом, прозрачная атмосфера и сильные морозы с недвижимым воздухом зимой. В слоях воздуха с разной плотностью световые лучи преломляются, искажаются и приобретают неправильные, фантастические формы, так, велосипедист в мареве дороги может показаться садящимся «боингом», небольшой рыбацкий баркас – предстать в образе парящего над водой «Титаника», а плавающая утка воспринимается как большая лодка. Миражи регулярно фиксируются у северо-восточной части острова Ольхон, у мыса Покойники, у острова Большой Ушканий. В году обычно бывает 2–6 дней с миражами, а в отдельные годы их число может достигать 16. Байкальские рыбаки именуют это явление голоменицей – далекие предметы во время перемены ветра, при «очистке мороков», как бы приближаются и становятся отчетливо различимы, хотя в обычных условиях разглядеть их просто невозможно. Про мысы, поднятые над водой в воздухе, байкальские рыбаки говорят, что они голоменятся. Дневные миражи обычно наблюдаются в тихую летнюю погоду при полном штиле на озере. Чаще всего они выражаются в парении удаленных мысов над водой. С метеостанции Большого Ушканьего острова наблюдатели фиксировали миражи, при которых скалистый северный контур острова Ольхон с характерной скалой – Хобоем приподнимался над горизонтом и медленно уплывал к материку, а также необычные красные столбы света над мысом Рытым. Необычные миражи дальнего видения наблюдали жители из поселков Большие Коты и Большое Голоустное: можно было отчетливо увидеть деревни на противоположном берегу и пересчитать все избы, хотя расстояние между берегами превышает 40 км и в обычных условиях деревни на противоположном берегу недоступны человеческому глазу даже с помощью бинокля. Зимой нависающие надо льдом миражи торосов сливаются с настоящими и пугают путешественника своими большими размерами и сплошным частоколом торчащих льдин. По мере приближения их высота уменьшается, а вблизи мираж полностью растворяется, и оказывается, что среди торосов можно свободно проехать.

Исследователь Байкала В.В. Ламакин в своей книге «По берегам и островам Байкала» описал редкий ночной мираж, наблюдавшийся им в 1957 г. напротив села Большое Голоустное: «Накануне вдоль Байкала дул сильный юго-западный ветер, называемый култуком, но возвращались мы при затихшей погоде. К вечеру совсем заштилело. Ночь выдалась очень темная. Выйдя в начале ночи на палубу, я увидел поразительное зрелище. Передо мной совсем близко, на расстоянии как будто не более одного километра, над озером как бы по воздуху проходил пассажирский поезд. В действительности поезд находился на противоположном берегу Байкала, то есть на расстоянии 50 км. Призрачный поезд шел совершенно беззвучно. Никакого шума и стука колес, разумеется, нельзя было расслышать на таком расстоянии. Черная ночь и безмолвие подчеркивали таинственность явления. Собственно говоря, сам поезд, то есть паровоз и вагоны, не был виден. Отчетливо различались только освещенные окна в виде больших прямоугольников. В некоторых окнах были заметны силуэты людей. Светящиеся окна распределялись на несколько групп. Они разделялись более широкими темными промежутками. Можно было сосчитать количество вагонов. Поезд, безмолвно шедший в черной темноте по воздуху, казался ночным привидением. На несколько минут он остановился. По-видимому, это была станция Боярская. Затем воздушный поезд отправился дальше – к Танхою».

Автор этих строк наблюдал с идущего катера в летнее время на горизонте причудливое очертание огромного объекта, парящего над водой, который невозможно было отождествить ни с какими рукотворными сооружениями на берегах Байкала. Черный расплывчатый объект, напоминающий треугольный НЛО огромного размера, висел над водой острием вниз, его можно было рассматривать в бинокль в течение часа, и только по мере приближения висящее над водой изображение постепенно растворялось, а под ним в мощный бинокль можно было разглядеть контур крупного байкальского судна «Клара Цеткин». Оптический мираж, отраженный в мареве теплого воздуха над холодной байкальской водой, перевернул изображение корабля над озером и десятикратно его увеличил, придав ему неузнаваемый и совершенно фантастический облик.