Страница:

Уже за 1 тыс. лет до н. э. в некоторых государствах были выведены легкие, сухие, быстроаллюрные лошади. Древняя Бактрия была хорошо известна окружающим народам, процветающим коневодством. Первыми очагами образования древних специализированных пород верховых лошадей считают Мидию и Персию, впоследствии давших туркменских и персидских лошадей.

В Центральной и Северо-Западной Европе долгое время использование лошадей не было специализированным. Была распространена преимущественно небольшая лесная лошадь, которую на сельскохозяйственных работах стали систематически применять в XI – XII столетиях. Только при феодальном строе, в период средневековья, начался процесс специализации типа лошадей в направлении их укрупнения под всадника – тяжеловооруженного рыцаря, весившего около 200 кг. Опыт боевых столкновений рыцарей на тяжелых лошадях с легкой и подвижной конницей восточных народов, особенно после изобретения пороха, резко изменил требования к кавалерии. Она нуждалась в легких и резвых лошадях, которые и были получены в результате скрещивания местных лошадей с лучшими восточными. Так, в Европе появились новые породы верховых лошадей, классическим представителем которых стала чистокровная верховая порода, выведенная в Англии путем сложного воспроизводительного скрещивания при использовании восточных лошадей.

Значительные преобразования произошли не только в промышленности и земледелии, но и в животноводстве Западной Европы с развитием капитализма, начало которого относится к XVI в. Страной, раньше других ставшей на путь капиталистического развития, стала Англия, где происходила интенсивная дифференцировка и специализация типа и пород сельскохозяйственных животных, в том числе и лошадей. Для колониальных войн совершенствовался тип верховых лошадей, а для работ на транспорте и в сельском хозяйстве потребовались крупные упряжные кони, основой выведения которых послужила уже созданная ранее рыцарская лошадь. В этот период в Англии было выведено несколько пород (шайры, клейдесдали, суффольки) – животные, которые отличались большой живой массой. Появились бельгийские тяжеловозы, а несколько позже в России – крупные упряжные лошади.

Рысистые породы лошадей были созданы не только в Европе (голландская, орловский рысак), но и в Северной Америке (американский рысак). Итак, процесс дифференциации и специализации пород лошадей, расширение их ареала проходили в конкретных социально-экономических и естественноисторических условиях различных зон земли.

Породы лошадей

Верховые породы и породные группы

В Центральной и Северо-Западной Европе долгое время использование лошадей не было специализированным. Была распространена преимущественно небольшая лесная лошадь, которую на сельскохозяйственных работах стали систематически применять в XI – XII столетиях. Только при феодальном строе, в период средневековья, начался процесс специализации типа лошадей в направлении их укрупнения под всадника – тяжеловооруженного рыцаря, весившего около 200 кг. Опыт боевых столкновений рыцарей на тяжелых лошадях с легкой и подвижной конницей восточных народов, особенно после изобретения пороха, резко изменил требования к кавалерии. Она нуждалась в легких и резвых лошадях, которые и были получены в результате скрещивания местных лошадей с лучшими восточными. Так, в Европе появились новые породы верховых лошадей, классическим представителем которых стала чистокровная верховая порода, выведенная в Англии путем сложного воспроизводительного скрещивания при использовании восточных лошадей.

Значительные преобразования произошли не только в промышленности и земледелии, но и в животноводстве Западной Европы с развитием капитализма, начало которого относится к XVI в. Страной, раньше других ставшей на путь капиталистического развития, стала Англия, где происходила интенсивная дифференцировка и специализация типа и пород сельскохозяйственных животных, в том числе и лошадей. Для колониальных войн совершенствовался тип верховых лошадей, а для работ на транспорте и в сельском хозяйстве потребовались крупные упряжные кони, основой выведения которых послужила уже созданная ранее рыцарская лошадь. В этот период в Англии было выведено несколько пород (шайры, клейдесдали, суффольки) – животные, которые отличались большой живой массой. Появились бельгийские тяжеловозы, а несколько позже в России – крупные упряжные лошади.

Рысистые породы лошадей были созданы не только в Европе (голландская, орловский рысак), но и в Северной Америке (американский рысак). Итак, процесс дифференциации и специализации пород лошадей, расширение их ареала проходили в конкретных социально-экономических и естественноисторических условиях различных зон земли.

Породы лошадей

В мире разводят около 250 пород и породных групп лошадей, в том числе в Российской Федерации более 40. Породы лошадей различаются по происхождению, назначению, работоспособности, биологическим особенностям, а также по телосложению и живой массе. Поэтому распределение пород лошадей на группы облегчает изучение их и дает возможность лучше организовать племенную работу с ними.

Верховые породы и породные группы

На земном шаре в разных странах разводят около 50 верховых пород и еще больше лошадей верхово-упряжного типа. Формирование конских пород происходило под влиянием социально-экономических условий и воздействия факторов внешней среды. Одни из этих пород являются результатом народной селекции и упорного труда многих поколений людей, другие – образцами зоотехнического искусства талантливых специалистов в области коннозаводства.

Верховые породы не оставались неизменными на протяжении различных эпох. Верховая лошадь средних веков значительно отличалась от современной, хотя и в прошлом, и теперь она использовалась, казалось бы, одинаково – под седлом. Требования, предъявляемые к верховой лошади в различные исторические эпохи, налагали свой отпечаток на ее тип и изменяли его в соответствии с запросами времени. Необходимость использования лошади в военных целях стимулировала создание таких пород и типов, которые наилучшим образом отвечали бы нуждам армии, условиям боя. Бурное развитие искусства верховой езды и конного спорта во второй половине XX в. повысило спрос на верховых лошадей, наиболее полно отвечающих требованиям современных видов конного спорта, что повысило интерес к воспроизводству их. В настоящее время верховых лошадей спортивного назначения разводят на всех континентах земного шара. В России имеется более 20 верховых и верхово-упряжных пород и породных групп лошадей, многие из которых экспортируются в другие страны и с успехом используются в современных спортивных соревнованиях, конных играх и для туризма «в седле». Многие отечественные верховые породы (ахалтекинская, карабахская, донская, буденовская, терская, кабардинская, кустанайская и др.) являются нашей национальной гордостью и по праву входят в золотой фонд мирового коннозаводства. В настоящее время российские всадники успешно выступают на лошадях ахалтекинской, буденовской, терской и других отечественных верховых пород на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях.

Ахалтекинская порода. В разные эпохи у разных народов были свои любимые породы лошадей. Далеко не все из них выдержали испытание временем, и многие навсегда исчезли с лица земли. Иная судьба выпала на долю ахалтекинской породы. Выведенная туркменским народом, она принадлежит (из существующих сегодня) к самым древним культурным верховым породам. Создана она за много веков до нашей эры. Однако точное время ее выведения пока не установлено и продолжает оставаться загадкой для ученых. Наиболее ранние сведения об ахалтекинской лошади относятся к IV – III вв. до н. э. В таких странах, как Египет и Греция, еще не знали лошадей, а в Средней Азии коневодство уже было широко развито.

В течение многих столетий ахалтекинская порода является незаменимым помощником и гордостью туркменского народа. История ее такова. Между горным хребтом Копетдаг и безводными песками Каракумов, от Мары к Бахардену, узкой полосой протянулся Ахалтекинский оазис – родина знаменитых скакунов. Суровые природные условия предгорий и пустынь, постоянные набеги кочевников определяли судьбу племени теке, населявшего оазис. Теке были землепашцами, ставшими воинами, чтобы охранять свои скудные земли. Иногда они уходили наемниками в войска различных завоевателей. Бывало, что нападали на богатые торговые караваны, ведь через Ахалтекинский оазис пролегал караванный путь из Бухары, Самарканда, Хорезма в Персию, проходила дорога из Закаспия в Китай и Индию.

Возвращаясь из военных походов, они приводили с собой лучших, славившихся красотой, резвостью, выносливостью парфянских, ассирийских, древнеиранских лошадей, достававшихся им в качестве военных трофеев. Так, со всей Азии «стекались» в оазис самые различные лошади, из которых путем длительного отбора, продолжавшегося в течение столетий в условиях жаркого и сухого климата, сформировалась знаменитая ахалтекинская порода. Из поколения в поколение, от отца к сыну передавались родословные лошадей, секреты их разведения, выращивания и использования.

Ахалтекинская лошадь – продукт многовековой народной селекции, стихийно протекавшего, но сознательно проводившегося отбора и подбора, преследовавшего утилитарные цели и интересы получения резвой, неприхотливой и выносливой лошади, способной переносить и солнечный зной, и тяготы длительных переходов, и постоянные ограничения в кормлении и водопое, и атмосферные перепады в условиях жаркого климата. Можно без преувеличения сказать, что в мире сейчас нет другой породы, так хорошо приспособленной к знойным условиям степных и полустепных районов, какой является ахалтекинская. Она оказала огромное влияние на верховое коневодство всего мира. Известно, что арабы после завоевания ими Средней Азии и взятия Самарканда захватили много ахалтекинских лошадей, которые были вывезены в Аравию и оказали там влияние на арабское коневодство. Производители этой ценнейшей породы с успехом использовались при выведении английской чистокровной, орловской верховой, карабахской, тракененской, карабаирской, адаевской и других верховых пород.

В дореволюционное время никакой государственной регистрации происхождения ахалтекинских лошадей не велось; родословные лошадей передавались из уст в уста, от отца к сыну, от деда к внуку. Клички лошадям, как правило, давались по имени хозяина. Например, если владельца лошади звали Бек Назаром, лошадь называли Бек Назар Дор, что значит в переводе на русский язык гнедой Бек Назар.

В настоящее время установлено, что родоначальником почти всех современных линий ахалтекинской породы является золотисто-буланый жеребец Бойноу. Один из его сыновей буланый Меле-Куш был знаменитым производителем Ашхабадского конного завода, другой – Меле-Чеп оставил большое число очень ценных производителей, третий – рыжий Бек-Назар дал непревзойденного скакуна Бек-Назар-Дора, ставшего впоследствии знаменитым производителем.

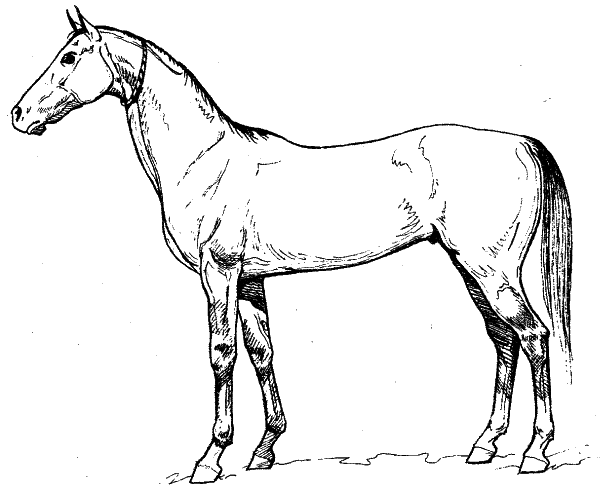

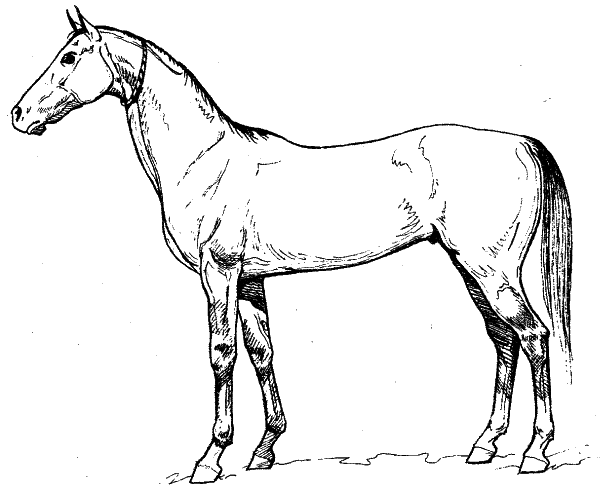

Ахалтекинская порода

Ахалтекинская порода

Экстерьер современных ахалтекинских лошадей характеризуется легкой сухой головой с большими выразительными глазами и длинной тонкой шеей. Холка высокая, длинная и хорошо выраженная; грудь узковатая и недостаточно глубокая; спина несколько растянутая, слегка мягковатая; круп длинный, иногда приспущенный. Конечности сухие, правильно поставлены, суставы хорошо выражены, копыта прочные. Волосяной покров тонкий, шелковистый; оброслость слабая; хвост и грива жидкие; «щетки», как правило, отсутствуют. Масть гнедая, буланая, соловая, рыжая со своеобразным золотистым отливом, реже вороная и серая. Ахалтекинскую породу не спутаешь с другой породой: настолько велико ее отличие и своеобразие во внешних формах.

Ахалтекинские лошади обладают хорошей резвостью, отлично прыгают через препятствия, великолепно выступают в соревнованиях по выездке, надежны в дистанционных конноспортивных пробегах.

В настоящее время в ахалтекинской породе имеется несколько линий: Скака, Кир Сакара, Карлавача, Араба, Гелишикли, Меле-Куша, Ак Белека, Ак Сакала и других. Есть основание предполагать, что в будущем может выделиться линия Абсента. В породе также имеется несколько очень ценных семейств: Джерен, Биби Гуль, Ез Гули, Таяр, Иннам Бол, Кеды, Кизыл Мер, Сембе, Фауны и другие.

Иомудская порода. В специальной литературе эта порода называется иомудская, правильнее иомутская. Подобно ахалтекинской, она является одной из древних верховых пород. Выведена в зоне жарких пустынь и горной местности южной части Туркмении. На ее формирование оказали влияние разные породы. В древности это были знаменитые ниссейские и парфянские, а позднее арабские, монгольские и казахские лошади. Ниссейские и парфянские лошади, разводимые в древности в районах Передней Азии, на протяжении многих столетий служили источником улучшения коневодства народов прилегающих территорий.

Экстерьерные особенности иомудских лошадей следующие. Голова средней величины, сухая, покрыта тонкой кожей; профиль прямой; глаза большие, выразительные; уши средней величины, острые, подвижные. Ганаши более грубые, чем у ахалтекинцев. Шея достаточно длинная, прямая, но не так высоко поставлена, как у ахалтекинцев; поясница достаточно широкая, крепкая, с хорошо развитыми мышцами. Грудная клетка недостаточно глубокая; круп по форме слегка спущенный. Конечности сухие, с хорошо выраженными суставами, крепкими сухожилиями и прочными копытами. Из недостатков встречаются: размет передних, сближенность скакательных суставов и саблистость задних конечностей. Лошади иомудской породы отличаются крепкой конституцией, выносливостью и долголетием. Основная масть: серая, гнедая, рыжая, нередко с золотистым оттенком, реже вороная. Отметины, как правило, отсутствуют.

Иомудские лошади хорошо приспособлены к работе в зоне жарких пустынь и полупустынь, они способны под всадником или вьюком легко передвигаться в горных условиях.

В прошлом иомудская лошадь разводилась как верховая. Позднее их стали использовать в сельскохозяйственном производстве, на различных транспортных работах, под седлом и в упряжи. Планомерная племенная работа с породой началась в 30-е годы. Она позволила создать несколько линий: Байрама, Билимли, Биринджи, Ялма, Иолама, Ак-Белека. Дальнейшая племенная работа направлена на совершенствование существующих и выведение новых линий, а также на создание семейств. Лошадей иомудской породы разводят в Туркмении для улучшения местных беспородных и киргизских лошадей в юго-западных районах Казахстана. В результате скрещивания иомудских лошадей с казахскими получена так называемая адаевская лошадь, распространенная на восточных берегах Каспийского моря.

Карабаирская порода. Слово карабаир, по одним данным, означает свой, доморощенный, по другим – вьючная лошадь, третьи утверждают, что карабаир – это лошадь с примесью арабской крови. Но как бы то ни было, наименование карабаирская порода давно и прочно утвердилось за большой группой (популяцией) лошадей, сложившейся в социально-экономических и климатических условиях Узбекистана и отличающейся свойственными только ей экстерьерными, конституциональными особенностями и хозяйственно-полезными признаками, передающимися из поколения в поколение.

Карабаирская порода лошадей – одна из древних пород Средней Азии. Наибольшее распространение она получила в Узбекистане, где из общего поголовья лошадей на ее долю приходится свыше 65 %. Одновременно ее используют и в Таджикистане.

Литературные источники свидетельствуют о том, что население Узбекистана еще задолго до нашей эры занималось разведением отличных лошадей – знаменитых даванских аргамаков, славившихся во многих странах. В середине VIII в. Среднюю Азию завоевали арабы, а приведенные ими лошади, несомненно, оказали влияние на местное коневодство. В начале XIII в. в Среднюю Азию вторглись монголо-татары, которые увели хороших местных лошадей, но попавшие сюда монгольские и киргизские лошади, несомненно, также воздействовали на лошадей Узбекистана. Таким образом, можно считать, что карабаирская порода является результатом длительного и сложного скрещивания местных лошадей с монгольскими, туркменскими, арабскими и персидскими жеребцами. Многопородных помесей разводили в условиях сухого жаркого климата предгорного и горного рельефа местности при табунно-пастбищном содержании лошадей и разностороннем их использовании: в арбе, под седлом и вьюком. В Узбекистане с незапамятных времен огромную популярность имеют национальные конные игры: «кок-пар», «аламан-байга», «оодарыш» и другие. Лошади – победители этих игр – всегда высоко ценились местным населением и широко использовались в племенной работе, что способствовало созданию сильной, ловкой и выносливой лошади.

Экстерьерные особенности лошадей карабаирской породы следующие. Голова у них средней величины, с прямым профилем; уши средней величины и очень подвижные; глаза большие; шея недлинная, прямая, высокопоставленная; холка хорошо выраженная; спина и поясница прямые. Грудь глубокая; круп широкий, слегка приспущенный; конечности сухие, прочные, с хорошо выраженными сухожилиями и крепкими копытами. Темперамент спокойный. Масть серая, гнедая, рыжая, бурая, буланая, вороная, чубарая.

Лошади карабаирской породы отличаются большой выносливостью, отличной приспособленностью к жаркому климату Средней Азии, к работе в предгорных и горных районах. Массивность тела, необходимая для работы в арбе, у них сочетается с достаточно выраженной породностью и сухостью, которые свойственны верховой лошади. Это обусловило универсальный тип телосложения и хорошую приспособленность животных к различным видам использования (в упряжи и под седлом).

Арабская порода. Происхождение арабской породы, окруженное легендами и мифами, теряется в глубине веков. Столетиями она привлекала к себе взоры европейцев, внимание людей других континентов и стала широко известна во всем мире. Без нее сегодня нельзя представить коневодство. Но это не значит, что до появления арабской породы не существовало других ценных пород лошадей. Есть сведения о том, что в Испании в глубокой древности имелась порода, которая оказывала влияние на коневодство стран Северной Африки. В Древнем Карфагене, нынешнем Тунисе, была выведена ценная берберийская лошадь. Задолго до нашей эры в Африке разводились нумидийские лошади. Появление арабской лошади заставило забыть о древних парфянских, персидских, среднеазиатских и других породах, которые имели не меньшую славу и оказали большое влияние на коневодство стран Ближнего Востока.

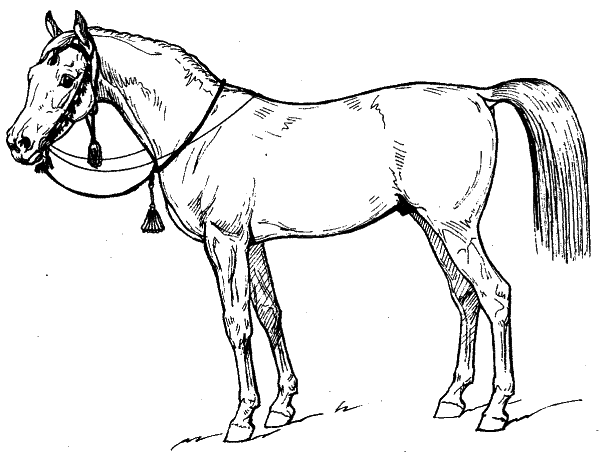

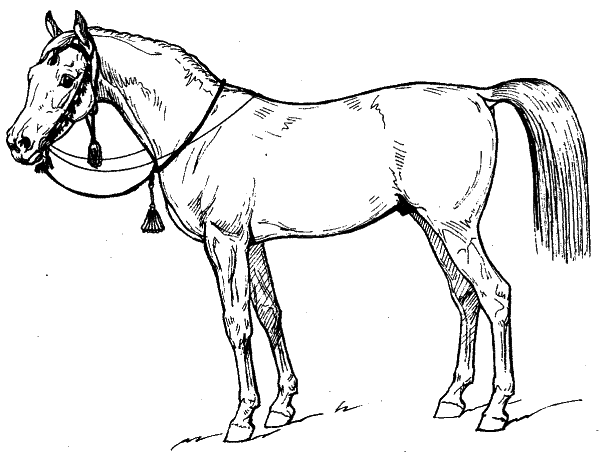

Арабская чистокровная порода

Арабская чистокровная порода

Арабская порода является продуктом скрещивания древних парфянских лошадей с североафриканскими, а возможно, и древнеиспанскими лошадьми и неустанного труда многих поколений людей. К арабской породе в разное время обращались различные страны мира в целях улучшения своего коневодства. За хороших арабских скакунов европейцы платили очень дорого. Эта порода сыграла огромную роль в создании английской чистокровной, тракененской, стрелецкой, орлово-ростопчинской, липпицанской, терской породы, орловского и американского рысаков, венгерских гидранов и других пород.

До появления английской чистокровной лошади по племенной ценности с арабскими скакунами не могла равняться ни одна порода лошадей в мире. Издавна ценили арабскую породу и в нашей стране. Еще в XVI в. во время царствования Ивана Грозного в государевых конюшнях дороже всех ценились арабские, персидские и туркменские лошади. Большое количество арабских лошадей ввозилось в Россию в XVIII в. Из них серебристо-белый Сметанка стал родоначальником орловского рысака, а бурый Салтан I имел огромное значение при создании орлово-ростопчинской верховой породы, пользовавшейся большой популярностью не только в России, но и на всемирных выставках в Париже в 1867 и 1900 гг. В конце XIX и начале XX в. арабские лошади, выращенные в России, не уступали по качеству лошадям других стран и охотно покупались коннозаводчиками Западной Европы. Арабские жеребцы Бургас и Прицел, проданные из России в дореволюционное время, оказали большое влияние на арабское коневодство Болгарии. При въезде в испанский конный завод «Егуада Милитар» установлен мозаичный портрет арабскому скакуну Ван-Дейку из России, который стал в Испании знаменитым производителем – родоначальником ценной линии. Его кровь течет в многочисленном потомстве арабских скакунов многих стран мира.

О происхождении, методах выведения и времени создания арабской породы единого мнения среди иппологов нет. По мнению многих отечественных ученых, эта порода была создана лишь после того, как арабы, в VII в. при завоевании Персии и Средней Азии оказались обладателями большого числа персидских, турецких, туркменских и лошадей других верховых пород древнего мира. Эти-то богатейшие пополнения коневодства Аравии трофейными лошадьми и позволили создать в своеобразных условиях климата, почвы и растительности новую прекрасную породу.

Формирование арабской породы происходило весьма длительно, в течение IV – VII столетий н. э. На ее создание оказали существенное влияние следующие факторы: высокое качество имевшихся в распоряжении арабов трофейных лошадей, которые происходили от лучшей древнейшей несейской породы; полукочевой образ жизни арабских племен, требовавший от лошадей постоянной способности быстро скакать под всадником. Большое значение имел строгий отбор жеребцов, особенно по красоте внешних форм и работоспособности. При выведении породы случка кобыл с жеребцами неарабского происхождения не допускалась и даже считалась грехом. Своеобразные условия содержания и ограниченного кормления выработали у лошадей этой породы неприхотливость и способность быстро восстанавливать силы.

Население стран Ближнего Востока (Аравия, Египет, Марокко, Алжир, Тунис и др.) занималось селекцией лошадей с давних пор. Однако она носила примитивный характер. Заводских записей не велось, происхождение лошадей не документировалось и передавалось лишь от отца к сыну, от деда к внуку. Отбор обусловливался интересами получения хорошей пользовательной лошади, а подбор носил чисто субъективный характер.

Арабы еще в далеком прошлом справедливо утверждали, что у лошади четыре части тела должны быть широкими (лоб, грудь, круп, конечности), длинными (шея, плечо, ребра, голень), короткими (уши, спина, бабки, хвост).

Родиной арабской лошади является Аравийский полуостров с его знойными пустынями и плодородными оазисами. Различные климатические условия полуострова привели к тому, что арабские лошади по своему внешнему виду оказалисъ неоднородными. Арабская лошадь пустыни Неджед характеризуется небольшим ростом, относительно низкими конечностями, округлостью форм и хорошей оплатой корма. Лошади, разводимые в плодородных оазисах Багдада, Дамаска, Мосула, Алеппо, имеют более крупный рост и более развитые формы телосложения.

В арабской породе различают три основных типа: сиглави, кохейлан и хадбан. Каждому из них свойственны свои характерные черты телосложения, стойко передающиеся из поколения в поколение. Лошади типа сиглави отличаются длинными линиями, выраженной восточной породностью, гармоничностью телосложения, плотной конституцией, средним ростом. Представители типа кохейлан широкотелы, с более выраженной массивностью, относительной низконогостью. Конституция крепкая. Лошади типа хадбан обладают менее выраженной восточной породностью, более крупным ростом, лучшим развитием мышц, более высокой работоспособностью. Среди арабских лошадей имеются и такие, у которых сочетаются особенности двух типов. Например, кохей-лансиглави, хадбан-сиглави.

Экстерьерные особенности лошадей арабской породы следующие: небольшая красивая голова с крупными выразительными глазами; спина и поясница крепкие; хвост с характерной высокой пристановкой. Конечности правильно поставленные, с крепкими копытами. Движения изящны. Конституция крепкая. Животные выносливы. Однако они имеют недостаточно большой рост, что затрудняет их использование в современном конном спорте, где требуется крупная, массивная лошадь. Из экстерьерных недостатков у арабских лошадей отмечаются размет передних конечностей, мягковатость бабок. Другие недостатки почти не встречаются, а о таких пороках, как курба, шпат, не может быть и речи.

Масть арабских лошадей серая, рыжая, светло-гнедая. Арабские лошади никогда не бывают ни булаными, ни чалыми, ни пегими, ни саврасыми. Лошади арабской породы серой масти не болеют меланосарко-мой, которая обнаруживается у лошадей других пород.

Арабская лошадь долговечна и отличается высокой плодовитостью. Имеется много фактов, когда лошади арабской породы жили до 30 лет и более.

По плодовитости арабские лошади превосходят многие другие культурные верховые породы. Так, оплодотворяемость кобыл в Терском конном заводе из года в год составляет свыше 80 %, благополучная выжеребка достигает, как правило, 100 %. Продолжительность жеребости кобыл в Терском заводе в среднем 340 дней.

Животные этой породы характеризуются высокими рабочими качествами. Они проявляют хорошую резвость в процессе ипподромных испытаний. Особенно хорошо они себя показывают в дистанционных пробегах.

В России лошадей арабской породы разводят в Терском конном заводе, расположенном в предгорьях Кавказа, вблизи Пятигорска. Теплая, почти бесснежная зима, длительное солнечное лето, продолжительная сухая осень, напоенный ароматом цветов горный воздух, хорошие пастбища и родниковые источники кристально чистой воды создают здесь идеальные условия для успешного воспроизводства арабских скакунов. Разведение арабских лошадей в Терском конном заводе ведется «в чистоте». Происхождение любой из них можно проследить по студбукам до их предков, вывезенных из Аравии.

Лошади арабской породы, разводимые в России, отличаются хорошим ростом, они легко поддаются выездке, по резвости не только не уступают арабским лошадям зарубежных стран, но и во многих случаях превосходят их.

Терская порода. Необходимость создания терской породы диктовалась утерей в годы первой мировой и последовавшей за ней гражданской войны очень ценной, всемирно известной отечественной породы – стрелецкой. Оставшиеся единичные экземпляры стрелецких лошадей не позволяли при всем желании и искусстве российских специалистов восстановить эту драгоценную породу. Поэтому было решено начать работу по выведению новой породы, приближающейся по типу к стрелецкой лошади, которую впоследствии назвали терской в честь конного завода, где она в основном и была сформирована. Выведение этой породы осуществлялось методом сложного межпородного скрещивания стрелецких, арабских, кабардинских, донских и частично чистокровных лошадей с последующим разведением помесей желательного типа «в себе».

Верховые породы не оставались неизменными на протяжении различных эпох. Верховая лошадь средних веков значительно отличалась от современной, хотя и в прошлом, и теперь она использовалась, казалось бы, одинаково – под седлом. Требования, предъявляемые к верховой лошади в различные исторические эпохи, налагали свой отпечаток на ее тип и изменяли его в соответствии с запросами времени. Необходимость использования лошади в военных целях стимулировала создание таких пород и типов, которые наилучшим образом отвечали бы нуждам армии, условиям боя. Бурное развитие искусства верховой езды и конного спорта во второй половине XX в. повысило спрос на верховых лошадей, наиболее полно отвечающих требованиям современных видов конного спорта, что повысило интерес к воспроизводству их. В настоящее время верховых лошадей спортивного назначения разводят на всех континентах земного шара. В России имеется более 20 верховых и верхово-упряжных пород и породных групп лошадей, многие из которых экспортируются в другие страны и с успехом используются в современных спортивных соревнованиях, конных играх и для туризма «в седле». Многие отечественные верховые породы (ахалтекинская, карабахская, донская, буденовская, терская, кабардинская, кустанайская и др.) являются нашей национальной гордостью и по праву входят в золотой фонд мирового коннозаводства. В настоящее время российские всадники успешно выступают на лошадях ахалтекинской, буденовской, терской и других отечественных верховых пород на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях.

Ахалтекинская порода. В разные эпохи у разных народов были свои любимые породы лошадей. Далеко не все из них выдержали испытание временем, и многие навсегда исчезли с лица земли. Иная судьба выпала на долю ахалтекинской породы. Выведенная туркменским народом, она принадлежит (из существующих сегодня) к самым древним культурным верховым породам. Создана она за много веков до нашей эры. Однако точное время ее выведения пока не установлено и продолжает оставаться загадкой для ученых. Наиболее ранние сведения об ахалтекинской лошади относятся к IV – III вв. до н. э. В таких странах, как Египет и Греция, еще не знали лошадей, а в Средней Азии коневодство уже было широко развито.

В течение многих столетий ахалтекинская порода является незаменимым помощником и гордостью туркменского народа. История ее такова. Между горным хребтом Копетдаг и безводными песками Каракумов, от Мары к Бахардену, узкой полосой протянулся Ахалтекинский оазис – родина знаменитых скакунов. Суровые природные условия предгорий и пустынь, постоянные набеги кочевников определяли судьбу племени теке, населявшего оазис. Теке были землепашцами, ставшими воинами, чтобы охранять свои скудные земли. Иногда они уходили наемниками в войска различных завоевателей. Бывало, что нападали на богатые торговые караваны, ведь через Ахалтекинский оазис пролегал караванный путь из Бухары, Самарканда, Хорезма в Персию, проходила дорога из Закаспия в Китай и Индию.

Возвращаясь из военных походов, они приводили с собой лучших, славившихся красотой, резвостью, выносливостью парфянских, ассирийских, древнеиранских лошадей, достававшихся им в качестве военных трофеев. Так, со всей Азии «стекались» в оазис самые различные лошади, из которых путем длительного отбора, продолжавшегося в течение столетий в условиях жаркого и сухого климата, сформировалась знаменитая ахалтекинская порода. Из поколения в поколение, от отца к сыну передавались родословные лошадей, секреты их разведения, выращивания и использования.

Ахалтекинская лошадь – продукт многовековой народной селекции, стихийно протекавшего, но сознательно проводившегося отбора и подбора, преследовавшего утилитарные цели и интересы получения резвой, неприхотливой и выносливой лошади, способной переносить и солнечный зной, и тяготы длительных переходов, и постоянные ограничения в кормлении и водопое, и атмосферные перепады в условиях жаркого климата. Можно без преувеличения сказать, что в мире сейчас нет другой породы, так хорошо приспособленной к знойным условиям степных и полустепных районов, какой является ахалтекинская. Она оказала огромное влияние на верховое коневодство всего мира. Известно, что арабы после завоевания ими Средней Азии и взятия Самарканда захватили много ахалтекинских лошадей, которые были вывезены в Аравию и оказали там влияние на арабское коневодство. Производители этой ценнейшей породы с успехом использовались при выведении английской чистокровной, орловской верховой, карабахской, тракененской, карабаирской, адаевской и других верховых пород.

В дореволюционное время никакой государственной регистрации происхождения ахалтекинских лошадей не велось; родословные лошадей передавались из уст в уста, от отца к сыну, от деда к внуку. Клички лошадям, как правило, давались по имени хозяина. Например, если владельца лошади звали Бек Назаром, лошадь называли Бек Назар Дор, что значит в переводе на русский язык гнедой Бек Назар.

В настоящее время установлено, что родоначальником почти всех современных линий ахалтекинской породы является золотисто-буланый жеребец Бойноу. Один из его сыновей буланый Меле-Куш был знаменитым производителем Ашхабадского конного завода, другой – Меле-Чеп оставил большое число очень ценных производителей, третий – рыжий Бек-Назар дал непревзойденного скакуна Бек-Назар-Дора, ставшего впоследствии знаменитым производителем.

Экстерьер современных ахалтекинских лошадей характеризуется легкой сухой головой с большими выразительными глазами и длинной тонкой шеей. Холка высокая, длинная и хорошо выраженная; грудь узковатая и недостаточно глубокая; спина несколько растянутая, слегка мягковатая; круп длинный, иногда приспущенный. Конечности сухие, правильно поставлены, суставы хорошо выражены, копыта прочные. Волосяной покров тонкий, шелковистый; оброслость слабая; хвост и грива жидкие; «щетки», как правило, отсутствуют. Масть гнедая, буланая, соловая, рыжая со своеобразным золотистым отливом, реже вороная и серая. Ахалтекинскую породу не спутаешь с другой породой: настолько велико ее отличие и своеобразие во внешних формах.

Ахалтекинские лошади обладают хорошей резвостью, отлично прыгают через препятствия, великолепно выступают в соревнованиях по выездке, надежны в дистанционных конноспортивных пробегах.

В настоящее время в ахалтекинской породе имеется несколько линий: Скака, Кир Сакара, Карлавача, Араба, Гелишикли, Меле-Куша, Ак Белека, Ак Сакала и других. Есть основание предполагать, что в будущем может выделиться линия Абсента. В породе также имеется несколько очень ценных семейств: Джерен, Биби Гуль, Ез Гули, Таяр, Иннам Бол, Кеды, Кизыл Мер, Сембе, Фауны и другие.

Иомудская порода. В специальной литературе эта порода называется иомудская, правильнее иомутская. Подобно ахалтекинской, она является одной из древних верховых пород. Выведена в зоне жарких пустынь и горной местности южной части Туркмении. На ее формирование оказали влияние разные породы. В древности это были знаменитые ниссейские и парфянские, а позднее арабские, монгольские и казахские лошади. Ниссейские и парфянские лошади, разводимые в древности в районах Передней Азии, на протяжении многих столетий служили источником улучшения коневодства народов прилегающих территорий.

Экстерьерные особенности иомудских лошадей следующие. Голова средней величины, сухая, покрыта тонкой кожей; профиль прямой; глаза большие, выразительные; уши средней величины, острые, подвижные. Ганаши более грубые, чем у ахалтекинцев. Шея достаточно длинная, прямая, но не так высоко поставлена, как у ахалтекинцев; поясница достаточно широкая, крепкая, с хорошо развитыми мышцами. Грудная клетка недостаточно глубокая; круп по форме слегка спущенный. Конечности сухие, с хорошо выраженными суставами, крепкими сухожилиями и прочными копытами. Из недостатков встречаются: размет передних, сближенность скакательных суставов и саблистость задних конечностей. Лошади иомудской породы отличаются крепкой конституцией, выносливостью и долголетием. Основная масть: серая, гнедая, рыжая, нередко с золотистым оттенком, реже вороная. Отметины, как правило, отсутствуют.

Иомудские лошади хорошо приспособлены к работе в зоне жарких пустынь и полупустынь, они способны под всадником или вьюком легко передвигаться в горных условиях.

В прошлом иомудская лошадь разводилась как верховая. Позднее их стали использовать в сельскохозяйственном производстве, на различных транспортных работах, под седлом и в упряжи. Планомерная племенная работа с породой началась в 30-е годы. Она позволила создать несколько линий: Байрама, Билимли, Биринджи, Ялма, Иолама, Ак-Белека. Дальнейшая племенная работа направлена на совершенствование существующих и выведение новых линий, а также на создание семейств. Лошадей иомудской породы разводят в Туркмении для улучшения местных беспородных и киргизских лошадей в юго-западных районах Казахстана. В результате скрещивания иомудских лошадей с казахскими получена так называемая адаевская лошадь, распространенная на восточных берегах Каспийского моря.

Карабаирская порода. Слово карабаир, по одним данным, означает свой, доморощенный, по другим – вьючная лошадь, третьи утверждают, что карабаир – это лошадь с примесью арабской крови. Но как бы то ни было, наименование карабаирская порода давно и прочно утвердилось за большой группой (популяцией) лошадей, сложившейся в социально-экономических и климатических условиях Узбекистана и отличающейся свойственными только ей экстерьерными, конституциональными особенностями и хозяйственно-полезными признаками, передающимися из поколения в поколение.

Карабаирская порода лошадей – одна из древних пород Средней Азии. Наибольшее распространение она получила в Узбекистане, где из общего поголовья лошадей на ее долю приходится свыше 65 %. Одновременно ее используют и в Таджикистане.

Литературные источники свидетельствуют о том, что население Узбекистана еще задолго до нашей эры занималось разведением отличных лошадей – знаменитых даванских аргамаков, славившихся во многих странах. В середине VIII в. Среднюю Азию завоевали арабы, а приведенные ими лошади, несомненно, оказали влияние на местное коневодство. В начале XIII в. в Среднюю Азию вторглись монголо-татары, которые увели хороших местных лошадей, но попавшие сюда монгольские и киргизские лошади, несомненно, также воздействовали на лошадей Узбекистана. Таким образом, можно считать, что карабаирская порода является результатом длительного и сложного скрещивания местных лошадей с монгольскими, туркменскими, арабскими и персидскими жеребцами. Многопородных помесей разводили в условиях сухого жаркого климата предгорного и горного рельефа местности при табунно-пастбищном содержании лошадей и разностороннем их использовании: в арбе, под седлом и вьюком. В Узбекистане с незапамятных времен огромную популярность имеют национальные конные игры: «кок-пар», «аламан-байга», «оодарыш» и другие. Лошади – победители этих игр – всегда высоко ценились местным населением и широко использовались в племенной работе, что способствовало созданию сильной, ловкой и выносливой лошади.

Экстерьерные особенности лошадей карабаирской породы следующие. Голова у них средней величины, с прямым профилем; уши средней величины и очень подвижные; глаза большие; шея недлинная, прямая, высокопоставленная; холка хорошо выраженная; спина и поясница прямые. Грудь глубокая; круп широкий, слегка приспущенный; конечности сухие, прочные, с хорошо выраженными сухожилиями и крепкими копытами. Темперамент спокойный. Масть серая, гнедая, рыжая, бурая, буланая, вороная, чубарая.

Лошади карабаирской породы отличаются большой выносливостью, отличной приспособленностью к жаркому климату Средней Азии, к работе в предгорных и горных районах. Массивность тела, необходимая для работы в арбе, у них сочетается с достаточно выраженной породностью и сухостью, которые свойственны верховой лошади. Это обусловило универсальный тип телосложения и хорошую приспособленность животных к различным видам использования (в упряжи и под седлом).

Арабская порода. Происхождение арабской породы, окруженное легендами и мифами, теряется в глубине веков. Столетиями она привлекала к себе взоры европейцев, внимание людей других континентов и стала широко известна во всем мире. Без нее сегодня нельзя представить коневодство. Но это не значит, что до появления арабской породы не существовало других ценных пород лошадей. Есть сведения о том, что в Испании в глубокой древности имелась порода, которая оказывала влияние на коневодство стран Северной Африки. В Древнем Карфагене, нынешнем Тунисе, была выведена ценная берберийская лошадь. Задолго до нашей эры в Африке разводились нумидийские лошади. Появление арабской лошади заставило забыть о древних парфянских, персидских, среднеазиатских и других породах, которые имели не меньшую славу и оказали большое влияние на коневодство стран Ближнего Востока.

Арабская порода является продуктом скрещивания древних парфянских лошадей с североафриканскими, а возможно, и древнеиспанскими лошадьми и неустанного труда многих поколений людей. К арабской породе в разное время обращались различные страны мира в целях улучшения своего коневодства. За хороших арабских скакунов европейцы платили очень дорого. Эта порода сыграла огромную роль в создании английской чистокровной, тракененской, стрелецкой, орлово-ростопчинской, липпицанской, терской породы, орловского и американского рысаков, венгерских гидранов и других пород.

До появления английской чистокровной лошади по племенной ценности с арабскими скакунами не могла равняться ни одна порода лошадей в мире. Издавна ценили арабскую породу и в нашей стране. Еще в XVI в. во время царствования Ивана Грозного в государевых конюшнях дороже всех ценились арабские, персидские и туркменские лошади. Большое количество арабских лошадей ввозилось в Россию в XVIII в. Из них серебристо-белый Сметанка стал родоначальником орловского рысака, а бурый Салтан I имел огромное значение при создании орлово-ростопчинской верховой породы, пользовавшейся большой популярностью не только в России, но и на всемирных выставках в Париже в 1867 и 1900 гг. В конце XIX и начале XX в. арабские лошади, выращенные в России, не уступали по качеству лошадям других стран и охотно покупались коннозаводчиками Западной Европы. Арабские жеребцы Бургас и Прицел, проданные из России в дореволюционное время, оказали большое влияние на арабское коневодство Болгарии. При въезде в испанский конный завод «Егуада Милитар» установлен мозаичный портрет арабскому скакуну Ван-Дейку из России, который стал в Испании знаменитым производителем – родоначальником ценной линии. Его кровь течет в многочисленном потомстве арабских скакунов многих стран мира.

О происхождении, методах выведения и времени создания арабской породы единого мнения среди иппологов нет. По мнению многих отечественных ученых, эта порода была создана лишь после того, как арабы, в VII в. при завоевании Персии и Средней Азии оказались обладателями большого числа персидских, турецких, туркменских и лошадей других верховых пород древнего мира. Эти-то богатейшие пополнения коневодства Аравии трофейными лошадьми и позволили создать в своеобразных условиях климата, почвы и растительности новую прекрасную породу.

Формирование арабской породы происходило весьма длительно, в течение IV – VII столетий н. э. На ее создание оказали существенное влияние следующие факторы: высокое качество имевшихся в распоряжении арабов трофейных лошадей, которые происходили от лучшей древнейшей несейской породы; полукочевой образ жизни арабских племен, требовавший от лошадей постоянной способности быстро скакать под всадником. Большое значение имел строгий отбор жеребцов, особенно по красоте внешних форм и работоспособности. При выведении породы случка кобыл с жеребцами неарабского происхождения не допускалась и даже считалась грехом. Своеобразные условия содержания и ограниченного кормления выработали у лошадей этой породы неприхотливость и способность быстро восстанавливать силы.

Население стран Ближнего Востока (Аравия, Египет, Марокко, Алжир, Тунис и др.) занималось селекцией лошадей с давних пор. Однако она носила примитивный характер. Заводских записей не велось, происхождение лошадей не документировалось и передавалось лишь от отца к сыну, от деда к внуку. Отбор обусловливался интересами получения хорошей пользовательной лошади, а подбор носил чисто субъективный характер.

Арабы еще в далеком прошлом справедливо утверждали, что у лошади четыре части тела должны быть широкими (лоб, грудь, круп, конечности), длинными (шея, плечо, ребра, голень), короткими (уши, спина, бабки, хвост).

Родиной арабской лошади является Аравийский полуостров с его знойными пустынями и плодородными оазисами. Различные климатические условия полуострова привели к тому, что арабские лошади по своему внешнему виду оказалисъ неоднородными. Арабская лошадь пустыни Неджед характеризуется небольшим ростом, относительно низкими конечностями, округлостью форм и хорошей оплатой корма. Лошади, разводимые в плодородных оазисах Багдада, Дамаска, Мосула, Алеппо, имеют более крупный рост и более развитые формы телосложения.

В арабской породе различают три основных типа: сиглави, кохейлан и хадбан. Каждому из них свойственны свои характерные черты телосложения, стойко передающиеся из поколения в поколение. Лошади типа сиглави отличаются длинными линиями, выраженной восточной породностью, гармоничностью телосложения, плотной конституцией, средним ростом. Представители типа кохейлан широкотелы, с более выраженной массивностью, относительной низконогостью. Конституция крепкая. Лошади типа хадбан обладают менее выраженной восточной породностью, более крупным ростом, лучшим развитием мышц, более высокой работоспособностью. Среди арабских лошадей имеются и такие, у которых сочетаются особенности двух типов. Например, кохей-лансиглави, хадбан-сиглави.

Экстерьерные особенности лошадей арабской породы следующие: небольшая красивая голова с крупными выразительными глазами; спина и поясница крепкие; хвост с характерной высокой пристановкой. Конечности правильно поставленные, с крепкими копытами. Движения изящны. Конституция крепкая. Животные выносливы. Однако они имеют недостаточно большой рост, что затрудняет их использование в современном конном спорте, где требуется крупная, массивная лошадь. Из экстерьерных недостатков у арабских лошадей отмечаются размет передних конечностей, мягковатость бабок. Другие недостатки почти не встречаются, а о таких пороках, как курба, шпат, не может быть и речи.

Масть арабских лошадей серая, рыжая, светло-гнедая. Арабские лошади никогда не бывают ни булаными, ни чалыми, ни пегими, ни саврасыми. Лошади арабской породы серой масти не болеют меланосарко-мой, которая обнаруживается у лошадей других пород.

Арабская лошадь долговечна и отличается высокой плодовитостью. Имеется много фактов, когда лошади арабской породы жили до 30 лет и более.

По плодовитости арабские лошади превосходят многие другие культурные верховые породы. Так, оплодотворяемость кобыл в Терском конном заводе из года в год составляет свыше 80 %, благополучная выжеребка достигает, как правило, 100 %. Продолжительность жеребости кобыл в Терском заводе в среднем 340 дней.

Животные этой породы характеризуются высокими рабочими качествами. Они проявляют хорошую резвость в процессе ипподромных испытаний. Особенно хорошо они себя показывают в дистанционных пробегах.

В России лошадей арабской породы разводят в Терском конном заводе, расположенном в предгорьях Кавказа, вблизи Пятигорска. Теплая, почти бесснежная зима, длительное солнечное лето, продолжительная сухая осень, напоенный ароматом цветов горный воздух, хорошие пастбища и родниковые источники кристально чистой воды создают здесь идеальные условия для успешного воспроизводства арабских скакунов. Разведение арабских лошадей в Терском конном заводе ведется «в чистоте». Происхождение любой из них можно проследить по студбукам до их предков, вывезенных из Аравии.

Лошади арабской породы, разводимые в России, отличаются хорошим ростом, они легко поддаются выездке, по резвости не только не уступают арабским лошадям зарубежных стран, но и во многих случаях превосходят их.

Терская порода. Необходимость создания терской породы диктовалась утерей в годы первой мировой и последовавшей за ней гражданской войны очень ценной, всемирно известной отечественной породы – стрелецкой. Оставшиеся единичные экземпляры стрелецких лошадей не позволяли при всем желании и искусстве российских специалистов восстановить эту драгоценную породу. Поэтому было решено начать работу по выведению новой породы, приближающейся по типу к стрелецкой лошади, которую впоследствии назвали терской в честь конного завода, где она в основном и была сформирована. Выведение этой породы осуществлялось методом сложного межпородного скрещивания стрелецких, арабских, кабардинских, донских и частично чистокровных лошадей с последующим разведением помесей желательного типа «в себе».