Страница:

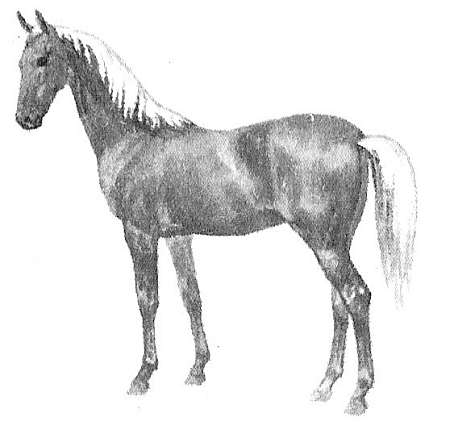

Родоначальниками терской породы являются два жеребца стрелецкой породы. Оба они в одинаковой мере имели довольно консолидированные родословные. Отсутствие других производителей стрелецкой породы предопределило на первых этапах работы при создании терской породы необходимость применения родственного спаривания. Без этого нельзя было накапливать в помесях кровь лошадей стрелецкой породы в целях закрепления в потомстве ценных свойств ее.

Однако в дальнейшем во избежание ослабления конституции и ухудшения экстерьерных признаков лошадей использовали производителей арабской породы, что позволило получить несколько хороших, не-родственных по происхождению, но однородных по типу линий, сохраняющих и стойко передающих свои качества потомству. В процессе выведения терской породы большое внимание уделялось индивидуальному отбору и подбору с учетом происхождения животных, типа и экстерьера, приспособленности к условиям культурно-табунного содержания.

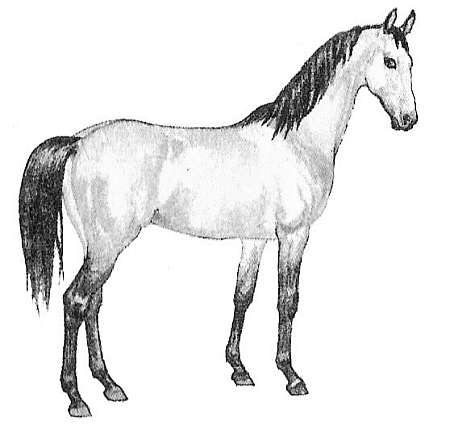

По экстерьеру лошади терской породы приближаются к арабским, но по промерам несколько крупнее. Они, так же как и арабские лошади, обладают выраженной восточной породностью, сухостью и прочностью конечностей, хорошими движениями, но несколько более массивны и лучше приспособлены к более суровым условиям содержания. Терские лошади имеют серую, реже рыжую и гнедую масть. Эта порода с успехом используется для верховых прогулок, туризма «в седле», в юношеском спорте, конных играх, цирке. Они послушны и легко поддаются дрессировке.

Лошади этой породы обладают устойчивой наследственностью. Их с успехом используют для улучшения местных лошадей Азербайджана, Армении и других республик.

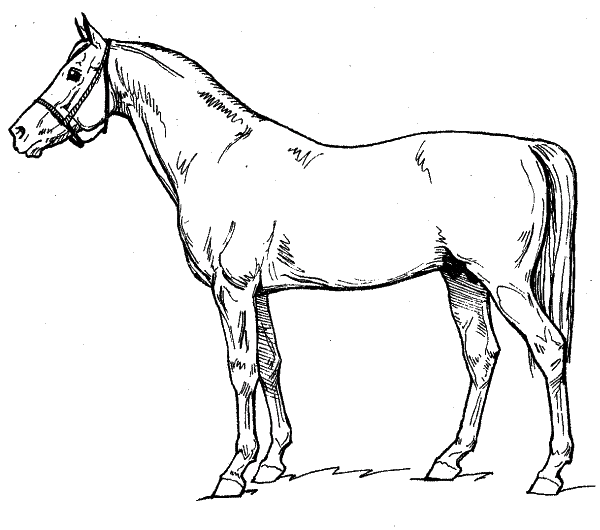

Чистокровная верховая порода. Лошади чистокровной верховой породы обладают очень высокой резвостью и племенной ценностью. Лучшие представители этой породы ценятся очень высоко.

История создания и развития чистокровной верховой породы с давних пор привлекает к себе внимание животноводов во всех странах мира. Она полна неиссякаемого интереса для теории и практики племенного дела, разведения и совершенствования не только конских пород, но и других сельскохозяйственных животных. Чистокровная порода выведена в Англии во второй половине XVII и начале XVIII в. путем воспроизводительного скрещивания местных улучшенных и импортных восточного происхождения кобыл с жеребцами варварийского, арабского, туркменского и турецкого происхождения.

Создание чистокровной верховой породы было связано с потребностью английской армии в резвой сильной и выносливой лошади, необходимой для ведения многочисленных колониальных войн, с большой популярностью среди англичан искусства верховой езды, конного спорта, парфорсной охоты и скачек. Благоприятные климатические условия и прекрасные естественные пастбища позволяли содержать маток и жеребят почти круглые сутки с ранней весны и до поздней осени на открытом воздухе. А скачки, проводимые чаще всего на длинные дистанции, требовали регулярной тренировки лошадей и позволяли отбирать из них на племя наиболее ценных по интерьерным и экстерьерным признакам. Исследованиями установлено, что резвость лошадей, показанная на скачках, коррелирует с конституциональной крепостью, стойкостью и здоровьем животных, с более совершенной деятельностью всех органов, систем и тканей организма лошади, с ее племенной ценностью.

Основную роль в формировании чистокровной верховой породы сыграли три арабских жеребца и их потомки.

К середине XVIII столетия в результате строгого отбора, индивидуального подбора с применением инбридинга при содержании полученного потомства в условиях полноценного кормления, систематического тренинга и скаковых ипподромных испытаний, в процессе которых отбирались лучшие по резвости лошади, чистокровная верховая порода практически уже была создана.

В XVII веке в Англии начали проводиться скачки. В большинстве случаев они были на длинные дистанции (6 – 10 км) и часто многогитовые. К участию в них допускались лошади, достигшие 6-летнего возраста.

Тренинг и ипподромные испытания остаются и поныне решающими факторами совершенствования чистокровной верховой породы, которую в настоящее время разводят во многих странах мира. С каждым годом заметно увеличивается численность поголовья этой породы.

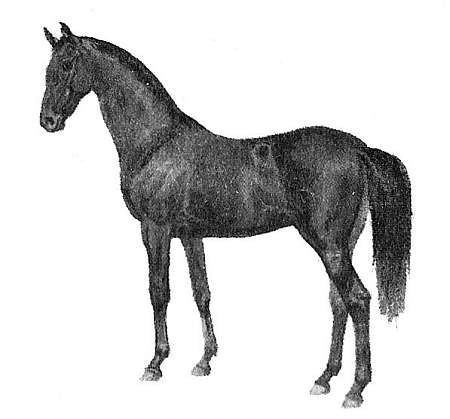

Экстерьерные особенности лошадей чистокровной верховой породы следующие: крупный рост, плотная сухая конституция, хорошо развитые мышцы, обеспечивающие проявление наивысшей резвости на галопе. Голова легкая, сухая, с большими выразительными глазами и широко поставленными ганашами. Шея тонкая, длинная и прямая; холка высокая и длинная; грудь глубокая; лопатка длинная, косопоставленная; круп длинный, чаще прямой или слегка приспущенный. Конечности сухие, с хорошо развитыми суставами и ярко очерченными сухожилиями. Копыта средней величины, с плотным рогом. Преобладающая масть рыжая, гнедая, караковая, вороная, реже серая. Темперамент энергичный, легковозбудимый.

Из экстерьерных недостатков у чистокровных верховых лошадей отмечаются козинец, размет или косолапость, иногда курба и жабка. У некоторых лошадей при напряженной работе из носа вследствие разрыва кровеносных сосудов идет кровь. Этот недостаток передается по наследству и значительно обесценивает лошадь. В породе изредка встречаются лошади, страдающие рорером (свистящим удушьем).

В России первые конные заводы чистокровных верховых лошадей были основаны во второй половине XVIII в., раньше, чем в других странах Европейского континента. С конца XVIII в. лошади этой породы получают в России широкое признание, значительное распространение и оказывают определенное влияние на улучшение массового верхового коневодства.

Жеребцов-производителей чистокровной верховой породы используют для улучшения массового верхового коневодства, создания выдающихся скакунов, получения полукровных лошадей спортивного направления. Племенная работа с породой строится на строгом учете происхождения лошадей, отборе животных по результатам ипподромных испытаний, индивидуальном подборе пар и разведении по линиям.

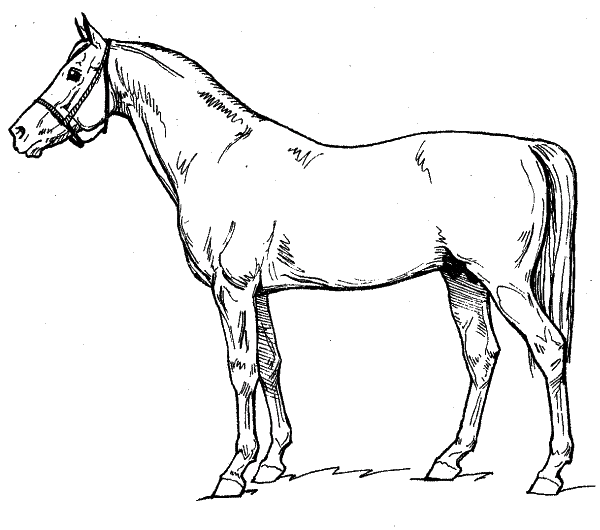

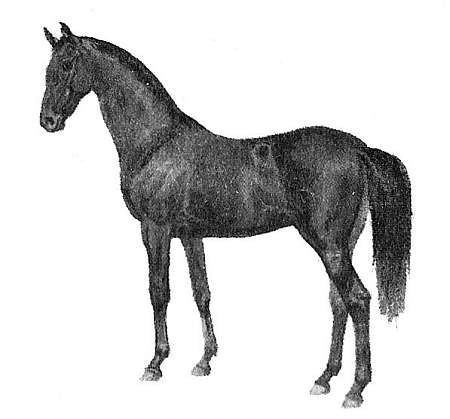

Донская порода. Выведена в степях, расположенных в районе р. Дона, сложным скрещиванием местных лошадей монгольского корня вначале с туркменскими, арабскими, персидскими, карабахскими, а позднее с орлово ростопчинскими, стрелецкими и частично чисто-кровными верховыми лошадьми. Ее история начинается со времени образования на Дону вольных казачьих поселений (XV и XVI вв.). Донское казачество, охранявшее южные окраины Московского государства от набегов кочевников, нуждалось в хорошей походной верховой лошади. Казаки отлично понимали, что от резвости, силы и выносливости лошади часто зависят жизнь воина и исход сражения. Поэтому донские казаки издавна с любовью занимались разведением и выращиванием лошадей в условиях табунного и полутабунного содержания, которые потом использовались для постоянных разъездов и длительных военных походов.

Донская порода

Донская порода

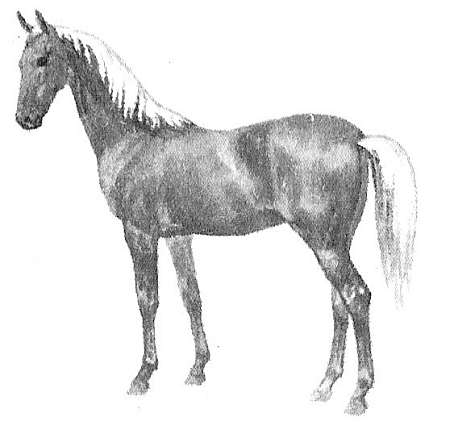

Игреневая масть

Игреневая масть

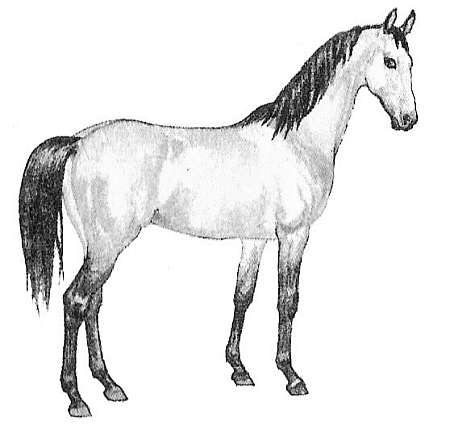

Караковая масть

Караковая масть

Разумеется, что в ту пору казаки не ставили себе цели выведения породы. Они стремились лишь иметь хорошую выносливую верховую лошадь. Длительное накопление, хотя и разнородных по типу, но в большом количестве лошадей, одинаковые условия содержания, кормления и эксплуатации способствовали с помощью народной селекции стихийному формированию определенного типа лошади. Вначале это была некрупная сухая, очень подвижная лошадь, отличавшаяся слегка горбоносой головой, короткой спиной и прочной поясницей, глубокой грудью и крепкими конечностями. Дальнейший период истории донской породы характеризуется совершенствованием методов селекционной работы с ней и улучшением условий содержания животных. В результате донская лошадь стала более крупной, однотипной, лучшей в экстерьерном отношении, с однообразной золотисто-рыжей мастью. Численность лошадей на Дону заметно росла.

Природа наделила донскую породу очень крепкой конституцией, неприхотливостью, способностью с одинаковым успехом работать под седлом и в упряжи, легко переносить летний зной и зимний холод, хорошими дистанционными способностями, нетребовательностью к условиям содержания и кормления, высокой работоспособностью.

Лошади этой породы в прошлом участвовали в создании венгерской и тракененской пород, а в наше время – кустанайской, терской, буденовской, кушумской.

Современные лошади донской породы характеризуются хорошими экстерьерными формами, сухими крепкими конечностями и прочными копытами, они плодовиты и долговечны. В донской породе различают три внутрипородных типа: восточный, массивный и верховой. Работа с семействами ведется недостаточно интенсивно.

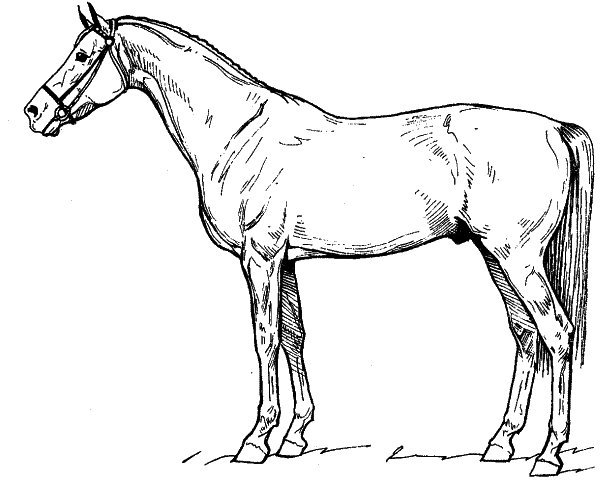

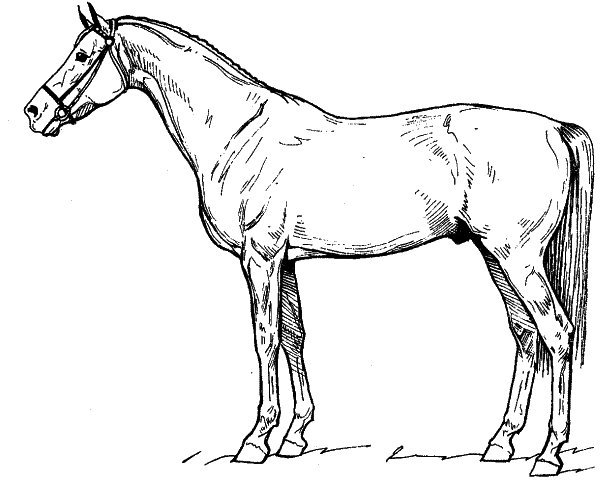

Буденовская порода. Порода выведена советскими специалистами в период 1921 – 1948 гг. на военных конных заводах Ростовской области под руководством С. М. Буденного. При создании породы донских кобыл скрещивали с жеребцами чистокровной верховой породы, помесей желательного типа разводили «в себе» в условиях культурно-табунного содержания.

Попытки скрещивания донских лошадей с чистокровными верховыми в дореволюционный период успеха не имели из-за отсутствия плановости в работе, слабого знания специалистами законов биологии и генетики, разобщенности интересов частновладельческого коннозаводства, недооценки влияния условий окружающей среды, а также регулярного тренинга и испытаний на формирование животного организма.

При выведении буденовской породы учитывали не только ценные наследственные генотипические свойства исходных пород, но и определенные факторы внешней среды при строгом отборе и индивидуальном подборе пар, регулярной тренировке и испытаниях молодняка на ипподромах, в дистанционных пробегах, различных видах конного спорта. Российскими специалистами в процессе создания буденовской породы был разработан культурно-табунный метод содержания лошадей, который затем был широко внедрен в практику конных заводов.

Особенности лошадей буденовской породы следующие. Животные крупны, массивны, достаточно костисты, обладают хорошей резвостью, способностью к преодолению препятствий, выносливы и нетребовательны к условиям кормления и содержания. В экстерьерном отношении они значительно лучше донских. Они отличаются более сухой, средних размеров головой с широко расставленными ганашами, длинной и достаточно высокопоставленной шеей, хорошо выраженной холкой, относительно короткой и крепкой спиной, прочной поясницей, длинным, слегка приспущенным крупом, конечностями с ясно очерченными суставами, хорошими, средней величины копытами и отлично развитыми, плотными мышцами. Из экстерьерных недостатков у них отмечаются размет или косолапость передних конечностей, перехват под запястьем, мягковатость спины.

Буденновская порода

Буденновская порода

Масть буденовских лошадей преимущественно рыжая и золотисто-рыжая, реже бурая и еще реже гнедая. Хорошую работоспособность лошади буденовской породы показывают в дистанционных пробегах.

Буланая масть

Буланая масть

Бурая масть

Бурая масть

В буденовской породе культивируются несколько внутрипородных типов, а именно: массивный, характеризующийся крупным ростом, массивностью телосложения, некоторой грубостью экстерьерных форм, хорошей костистостью, крепкой конституцией, хорошей приспособленностью к условиям культурно-табунного содержания; восточный, отличающийся большей сухостью, энергичным темпераментом и требовательностью к условиям содержания и кормления; характерный, имеет наибольшее распространение в породе, к нему относятся лошади, у которых наиболее ярко сочетаются качества, унаследованные от донской и чистокровной верховой пород. Разведение лошадей буденовской породы ведется по линиям. Работа с семействами ведется на недостаточно высоком уровне.

Украинская породная группа. Лошади этой породной группы характеризуются крупным ростом, массивным корпусом, хорошо развитым костяком, нарядными экстерьерными формами, спокойным темпераментом, свободными красивыми движениями, сухими конечностями и своеобразной темной с отливом мастью: вороной, караковой, темно-гнедой, темно-бурой. Животные отличаются хорошей спортивной работоспособностью, они с большим успехом выступают в различных классических видах конного спорта, особенно в соревнованиях по выездке.

Они высоко ценятся и зарубежными специалистами на международных аукционах.

Кабардинская порода. Это одна из старейших пород верхово-упряжного типа. Единого мнения о ее происхождении и времени образования нет. Предполагают, что она возникла в результате сложного и длительного скрещивания лошадей степных пород с восточными и разведения их помесей в специфических горных условиях Северного Кавказа при табунном способе содержания. В XVI в. лошади кабардинской породы уже пользовались известностью далеко за пределами Кавказа. Позднее они находили широкий сбыт на Георгиевской и Пятигорской ярмарках, где их покупали для так называемой «почтовой гоньбы» по сравнительно высоким для тех времен ценам, вывозили их в Турцию, Румынию, Австрию, Венгрию и другие страны.

Кабардинские лошади очень выносливы, необыкновенно смелы и осторожны при езде по горным тропам, которые являются недоступными для других лошадей. Очевидно, лошади этой породы обладают более совершенным вестибулярным аппаратом, чем лошади других пород, выращенные в условиях равнинной местности. Они хорошо ориентируются в горах, смело передвигаются по каменистой почве, легко преодолевают крутые спуски и подъемы, безболезненно переносят резкие колебания температуры и давления воздуха. Кабардинская лошадь отличается плавными, мягкими движениями на шагу, рыси и галопе. Это особенно важно для длительных поездок в горной местности. Необыкновенная прочность копытного рога позволяет им безболезненно для конечностей карабкаться по горным кручам. Их с успехом используют для конного туризма, особенно в горных условиях. У кабардинских лошадей голова средних размеров; шея средней длины; спина крепкая; грудная клетка широкая и глубокая; круп широкий, спущенный; конечности крепкие, сухие, с прочными копытами, задние часто саблистые, передние иногда с запавшим запястьем. Масть гнедая, темно-гнедая, караковая, вороная, как правило, без отметин.

Лошади кабардинской породы характеризуются крепкой конституцией, высокой резистентностью к заболеваниям, плодовитостью, хорошей способностью быстро восстанавливать упитанность и сохранять ее зимой при табунном содержании. Племенных кобыл используют до 19 – 20 лет, а нередко от них получают жеребят и в более старшем возрасте. В то же время кабардинские лошади в отличие от других пород более позднеспелы. Эту породу используют под седлом и в упряжи. Они очень выносливы, о чем свидетельствуют результаты многодневных пробегов на длинные дистанции в горной местности. Однако в пробегах на 50 и 100 км они уступают по резвости чистокровным верховым, буденовским, тракененским и арабским лошадям.

В кабардинской породе сложились три внутрипородных типа: кабардинский, карачаевский и балкарский. Кабардинский тип характеризуется наиболее яркой выраженностью верхового типа сложения и сухостью. Карачаевский отличается большей массивностью, некоторой грубостью экстерьера. Лошади балкарского типа меньше ростом, но обладают большей приспособленностью к работе в горной местности. В настоящее время нецелесообразно делить лошадей кабардинской породы на различные типы, так как они не так ярко выражены, как у лошадей других пород

Англо-кабардинская породная группа. Эта породная группа создана в результате скрещивания кабардинских и карачаевских кобыл с чистокровными верховыми жеребцами. Основанием для такого скрещивания явилась необходимость повысить резвость кабардинских лошадей, увеличить их рост и улучшить формы телосложения. Из чистокровных верховых жеребцов для скрещивания отбирали таких, которые отличались крепкой конституцией, массивным телосложением, крепостью конечностей, достаточно высокой работоспособностью. Помесей выращивали культурно-табунным методом на горных и предгорных выпасах. Для устранения в помесях нежелательных признаков применяли повторное и возвратное скрещивание с чистокровной верховой породой.

При разведении англо-кабардинских помесей к ним в процессе отбора предъявлялись строгие требования. Они должны соответствовать определенному типу телосложения, иметь хорошие промеры, проявлять высокую работоспособность во время тренинга и ипподромных испытаний в гладких скачках, легко переносить условия табунного и конюшенно-пастбищного метода воспитания и содержания. Тщательный отбор помесей по экстерьеру, работоспособности и крепости конечностей позволил получить животных с хорошими хозяйственно-полезными качествами. Лошади англо-кабардинской породной группы значительно крупнее, чем кабардинские. Они имеют более легкую голову, более длинную шею, более косо-поставленную лопатку, лучшую линию верха, правильные, с хорошо выраженными суставами и сухожилиями конечности. Все это делает их значительно более пригодными для современных классических видов конного спорта. Однако лучшие результаты они показывают в соревнованиях по троеборью. По резвости в скачках англо-кабардинские лошади значительно превосходят кабардинских.

При совершенствовании технологии выращивания, улучшении методики заездки и первоначальной тренировки лошадей этой породной группы в конных заводах они могут стать в разряд хороших спортивных лошадей, годных для современных классических видов конного спорта, что позволит шире использовать их в конном спорте и для экспорта в зарубежные страны.

Англо-кабардинские лошади отличаются высокой плодовитостью, которую они унаследовали от своих матерей, и не утратили ценных свойств кабардинской породы для работы под седлом и в упряжи в предгорных и горных районах. В этом плане они представляют интерес для обслуживания животноводства, разъездов специалистов, выполнения внутрихозяйственных работ в хозяйствах, расположенных в высокогорных районах.

Карабахская порода. Это одна из наиболее древних верховых пород. Она выведена в районах горного плато Карабах между реками Курой и Араксом на территории современного Азербайджана. Жаркий сухой климат, богатые кормами и источниками воды горные пастбища создали здесь прекрасные условия для коневодства. Карабахская лошадь произошла в результате длительного скрещивания местных лошадей вначале с персидскими и туркменскими, а позднее с арабскими лошадьми. В прошлом наиболее ценные лошади этой породы были сосредоточены в ханских конных заводах, откуда они поступали в различные районы Закавказья, Ирана, на Дон, Украину, вывозились в Польшу, Францию и другие страны.

Карабахская лошадь по экстерьеру резко отличается от других кавказских лошадей. Она не крупна, но очень суха и гармонична. У нее небольшая голова, высокопоставленная, но недлинная шея, хорошо выраженная холка, кожа нежная, волос тонкий и мягкий. Масть рыжая, бурая, гнедая, соловая с характерным золотистым отливом. Лошади этой породы добронравны и послушны, смело идут на препятствия, с успехом используются в различных национальных конных играх. Они неутомимы в пробегах на длинные дистанции и хорошо приспособлены для верховой езды в горах.

Кустанайская порода. Эта порода выведена в Кустанайском и Майкульском конных заводах Казахстана и в Троицком конном заводе Челябинской области. Степные просторы северо-западного Казахстана, обилие кормов и источников воды, давняя любовь населения к лошади и его многовековой опыт в области коневодства явились благоприятными условиями для создания здесь новой российской породы.

При создании породы местных казахских кобыл скрещивали с чистокровными верховыми жеребцами-производителями. Полученное при этом потомство часто оказывалось недостаточно приспособленным к суровым местным климатическим условиям, теряло качества неприхотливости, плодовитости и жизнестойкости, свойственные казахской лошади. Лучшие результаты получали при скрещивании казахских кобыл с жеребцами донской породы.

В Кустанайском конном заводе применяли конюшенно-пастбищное содержание лошадей, в Майкульском и Троицком – культурно-табунное. Одновременно с этим особое внимание уделялось систематическому отбору животных по экстерьеру и работоспособности, а также подбору родительских пар с учетом фенотипа и генотипа, тренинга и испытания молодняка. Таким образом, кустанайская порода является продуктом сложного скрещивания местных казахских кобыл с жеребцами донской, калмыцкой, стрелецкой, чистокровной верховой, орлово-ростопчинской породы. Помесей желательного типа разводили «в себе» в условиях конюшенно-пастбищного и культурно-табунного содержания при строгом отборе животных по экстерьеру, работоспособности, качеству потомства и приспособленности к местным климатическим условиям.

Однако в дальнейшем во избежание ослабления конституции и ухудшения экстерьерных признаков лошадей использовали производителей арабской породы, что позволило получить несколько хороших, не-родственных по происхождению, но однородных по типу линий, сохраняющих и стойко передающих свои качества потомству. В процессе выведения терской породы большое внимание уделялось индивидуальному отбору и подбору с учетом происхождения животных, типа и экстерьера, приспособленности к условиям культурно-табунного содержания.

По экстерьеру лошади терской породы приближаются к арабским, но по промерам несколько крупнее. Они, так же как и арабские лошади, обладают выраженной восточной породностью, сухостью и прочностью конечностей, хорошими движениями, но несколько более массивны и лучше приспособлены к более суровым условиям содержания. Терские лошади имеют серую, реже рыжую и гнедую масть. Эта порода с успехом используется для верховых прогулок, туризма «в седле», в юношеском спорте, конных играх, цирке. Они послушны и легко поддаются дрессировке.

Лошади этой породы обладают устойчивой наследственностью. Их с успехом используют для улучшения местных лошадей Азербайджана, Армении и других республик.

Чистокровная верховая порода. Лошади чистокровной верховой породы обладают очень высокой резвостью и племенной ценностью. Лучшие представители этой породы ценятся очень высоко.

История создания и развития чистокровной верховой породы с давних пор привлекает к себе внимание животноводов во всех странах мира. Она полна неиссякаемого интереса для теории и практики племенного дела, разведения и совершенствования не только конских пород, но и других сельскохозяйственных животных. Чистокровная порода выведена в Англии во второй половине XVII и начале XVIII в. путем воспроизводительного скрещивания местных улучшенных и импортных восточного происхождения кобыл с жеребцами варварийского, арабского, туркменского и турецкого происхождения.

Создание чистокровной верховой породы было связано с потребностью английской армии в резвой сильной и выносливой лошади, необходимой для ведения многочисленных колониальных войн, с большой популярностью среди англичан искусства верховой езды, конного спорта, парфорсной охоты и скачек. Благоприятные климатические условия и прекрасные естественные пастбища позволяли содержать маток и жеребят почти круглые сутки с ранней весны и до поздней осени на открытом воздухе. А скачки, проводимые чаще всего на длинные дистанции, требовали регулярной тренировки лошадей и позволяли отбирать из них на племя наиболее ценных по интерьерным и экстерьерным признакам. Исследованиями установлено, что резвость лошадей, показанная на скачках, коррелирует с конституциональной крепостью, стойкостью и здоровьем животных, с более совершенной деятельностью всех органов, систем и тканей организма лошади, с ее племенной ценностью.

Основную роль в формировании чистокровной верховой породы сыграли три арабских жеребца и их потомки.

К середине XVIII столетия в результате строгого отбора, индивидуального подбора с применением инбридинга при содержании полученного потомства в условиях полноценного кормления, систематического тренинга и скаковых ипподромных испытаний, в процессе которых отбирались лучшие по резвости лошади, чистокровная верховая порода практически уже была создана.

В XVII веке в Англии начали проводиться скачки. В большинстве случаев они были на длинные дистанции (6 – 10 км) и часто многогитовые. К участию в них допускались лошади, достигшие 6-летнего возраста.

Тренинг и ипподромные испытания остаются и поныне решающими факторами совершенствования чистокровной верховой породы, которую в настоящее время разводят во многих странах мира. С каждым годом заметно увеличивается численность поголовья этой породы.

Экстерьерные особенности лошадей чистокровной верховой породы следующие: крупный рост, плотная сухая конституция, хорошо развитые мышцы, обеспечивающие проявление наивысшей резвости на галопе. Голова легкая, сухая, с большими выразительными глазами и широко поставленными ганашами. Шея тонкая, длинная и прямая; холка высокая и длинная; грудь глубокая; лопатка длинная, косопоставленная; круп длинный, чаще прямой или слегка приспущенный. Конечности сухие, с хорошо развитыми суставами и ярко очерченными сухожилиями. Копыта средней величины, с плотным рогом. Преобладающая масть рыжая, гнедая, караковая, вороная, реже серая. Темперамент энергичный, легковозбудимый.

Из экстерьерных недостатков у чистокровных верховых лошадей отмечаются козинец, размет или косолапость, иногда курба и жабка. У некоторых лошадей при напряженной работе из носа вследствие разрыва кровеносных сосудов идет кровь. Этот недостаток передается по наследству и значительно обесценивает лошадь. В породе изредка встречаются лошади, страдающие рорером (свистящим удушьем).

В России первые конные заводы чистокровных верховых лошадей были основаны во второй половине XVIII в., раньше, чем в других странах Европейского континента. С конца XVIII в. лошади этой породы получают в России широкое признание, значительное распространение и оказывают определенное влияние на улучшение массового верхового коневодства.

Жеребцов-производителей чистокровной верховой породы используют для улучшения массового верхового коневодства, создания выдающихся скакунов, получения полукровных лошадей спортивного направления. Племенная работа с породой строится на строгом учете происхождения лошадей, отборе животных по результатам ипподромных испытаний, индивидуальном подборе пар и разведении по линиям.

Донская порода. Выведена в степях, расположенных в районе р. Дона, сложным скрещиванием местных лошадей монгольского корня вначале с туркменскими, арабскими, персидскими, карабахскими, а позднее с орлово ростопчинскими, стрелецкими и частично чисто-кровными верховыми лошадьми. Ее история начинается со времени образования на Дону вольных казачьих поселений (XV и XVI вв.). Донское казачество, охранявшее южные окраины Московского государства от набегов кочевников, нуждалось в хорошей походной верховой лошади. Казаки отлично понимали, что от резвости, силы и выносливости лошади часто зависят жизнь воина и исход сражения. Поэтому донские казаки издавна с любовью занимались разведением и выращиванием лошадей в условиях табунного и полутабунного содержания, которые потом использовались для постоянных разъездов и длительных военных походов.

Разумеется, что в ту пору казаки не ставили себе цели выведения породы. Они стремились лишь иметь хорошую выносливую верховую лошадь. Длительное накопление, хотя и разнородных по типу, но в большом количестве лошадей, одинаковые условия содержания, кормления и эксплуатации способствовали с помощью народной селекции стихийному формированию определенного типа лошади. Вначале это была некрупная сухая, очень подвижная лошадь, отличавшаяся слегка горбоносой головой, короткой спиной и прочной поясницей, глубокой грудью и крепкими конечностями. Дальнейший период истории донской породы характеризуется совершенствованием методов селекционной работы с ней и улучшением условий содержания животных. В результате донская лошадь стала более крупной, однотипной, лучшей в экстерьерном отношении, с однообразной золотисто-рыжей мастью. Численность лошадей на Дону заметно росла.

Природа наделила донскую породу очень крепкой конституцией, неприхотливостью, способностью с одинаковым успехом работать под седлом и в упряжи, легко переносить летний зной и зимний холод, хорошими дистанционными способностями, нетребовательностью к условиям содержания и кормления, высокой работоспособностью.

Лошади этой породы в прошлом участвовали в создании венгерской и тракененской пород, а в наше время – кустанайской, терской, буденовской, кушумской.

Современные лошади донской породы характеризуются хорошими экстерьерными формами, сухими крепкими конечностями и прочными копытами, они плодовиты и долговечны. В донской породе различают три внутрипородных типа: восточный, массивный и верховой. Работа с семействами ведется недостаточно интенсивно.

Буденовская порода. Порода выведена советскими специалистами в период 1921 – 1948 гг. на военных конных заводах Ростовской области под руководством С. М. Буденного. При создании породы донских кобыл скрещивали с жеребцами чистокровной верховой породы, помесей желательного типа разводили «в себе» в условиях культурно-табунного содержания.

Попытки скрещивания донских лошадей с чистокровными верховыми в дореволюционный период успеха не имели из-за отсутствия плановости в работе, слабого знания специалистами законов биологии и генетики, разобщенности интересов частновладельческого коннозаводства, недооценки влияния условий окружающей среды, а также регулярного тренинга и испытаний на формирование животного организма.

При выведении буденовской породы учитывали не только ценные наследственные генотипические свойства исходных пород, но и определенные факторы внешней среды при строгом отборе и индивидуальном подборе пар, регулярной тренировке и испытаниях молодняка на ипподромах, в дистанционных пробегах, различных видах конного спорта. Российскими специалистами в процессе создания буденовской породы был разработан культурно-табунный метод содержания лошадей, который затем был широко внедрен в практику конных заводов.

Особенности лошадей буденовской породы следующие. Животные крупны, массивны, достаточно костисты, обладают хорошей резвостью, способностью к преодолению препятствий, выносливы и нетребовательны к условиям кормления и содержания. В экстерьерном отношении они значительно лучше донских. Они отличаются более сухой, средних размеров головой с широко расставленными ганашами, длинной и достаточно высокопоставленной шеей, хорошо выраженной холкой, относительно короткой и крепкой спиной, прочной поясницей, длинным, слегка приспущенным крупом, конечностями с ясно очерченными суставами, хорошими, средней величины копытами и отлично развитыми, плотными мышцами. Из экстерьерных недостатков у них отмечаются размет или косолапость передних конечностей, перехват под запястьем, мягковатость спины.

Масть буденовских лошадей преимущественно рыжая и золотисто-рыжая, реже бурая и еще реже гнедая. Хорошую работоспособность лошади буденовской породы показывают в дистанционных пробегах.

В буденовской породе культивируются несколько внутрипородных типов, а именно: массивный, характеризующийся крупным ростом, массивностью телосложения, некоторой грубостью экстерьерных форм, хорошей костистостью, крепкой конституцией, хорошей приспособленностью к условиям культурно-табунного содержания; восточный, отличающийся большей сухостью, энергичным темпераментом и требовательностью к условиям содержания и кормления; характерный, имеет наибольшее распространение в породе, к нему относятся лошади, у которых наиболее ярко сочетаются качества, унаследованные от донской и чистокровной верховой пород. Разведение лошадей буденовской породы ведется по линиям. Работа с семействами ведется на недостаточно высоком уровне.

Украинская породная группа. Лошади этой породной группы характеризуются крупным ростом, массивным корпусом, хорошо развитым костяком, нарядными экстерьерными формами, спокойным темпераментом, свободными красивыми движениями, сухими конечностями и своеобразной темной с отливом мастью: вороной, караковой, темно-гнедой, темно-бурой. Животные отличаются хорошей спортивной работоспособностью, они с большим успехом выступают в различных классических видах конного спорта, особенно в соревнованиях по выездке.

Они высоко ценятся и зарубежными специалистами на международных аукционах.

Кабардинская порода. Это одна из старейших пород верхово-упряжного типа. Единого мнения о ее происхождении и времени образования нет. Предполагают, что она возникла в результате сложного и длительного скрещивания лошадей степных пород с восточными и разведения их помесей в специфических горных условиях Северного Кавказа при табунном способе содержания. В XVI в. лошади кабардинской породы уже пользовались известностью далеко за пределами Кавказа. Позднее они находили широкий сбыт на Георгиевской и Пятигорской ярмарках, где их покупали для так называемой «почтовой гоньбы» по сравнительно высоким для тех времен ценам, вывозили их в Турцию, Румынию, Австрию, Венгрию и другие страны.

Кабардинские лошади очень выносливы, необыкновенно смелы и осторожны при езде по горным тропам, которые являются недоступными для других лошадей. Очевидно, лошади этой породы обладают более совершенным вестибулярным аппаратом, чем лошади других пород, выращенные в условиях равнинной местности. Они хорошо ориентируются в горах, смело передвигаются по каменистой почве, легко преодолевают крутые спуски и подъемы, безболезненно переносят резкие колебания температуры и давления воздуха. Кабардинская лошадь отличается плавными, мягкими движениями на шагу, рыси и галопе. Это особенно важно для длительных поездок в горной местности. Необыкновенная прочность копытного рога позволяет им безболезненно для конечностей карабкаться по горным кручам. Их с успехом используют для конного туризма, особенно в горных условиях. У кабардинских лошадей голова средних размеров; шея средней длины; спина крепкая; грудная клетка широкая и глубокая; круп широкий, спущенный; конечности крепкие, сухие, с прочными копытами, задние часто саблистые, передние иногда с запавшим запястьем. Масть гнедая, темно-гнедая, караковая, вороная, как правило, без отметин.

Лошади кабардинской породы характеризуются крепкой конституцией, высокой резистентностью к заболеваниям, плодовитостью, хорошей способностью быстро восстанавливать упитанность и сохранять ее зимой при табунном содержании. Племенных кобыл используют до 19 – 20 лет, а нередко от них получают жеребят и в более старшем возрасте. В то же время кабардинские лошади в отличие от других пород более позднеспелы. Эту породу используют под седлом и в упряжи. Они очень выносливы, о чем свидетельствуют результаты многодневных пробегов на длинные дистанции в горной местности. Однако в пробегах на 50 и 100 км они уступают по резвости чистокровным верховым, буденовским, тракененским и арабским лошадям.

В кабардинской породе сложились три внутрипородных типа: кабардинский, карачаевский и балкарский. Кабардинский тип характеризуется наиболее яркой выраженностью верхового типа сложения и сухостью. Карачаевский отличается большей массивностью, некоторой грубостью экстерьера. Лошади балкарского типа меньше ростом, но обладают большей приспособленностью к работе в горной местности. В настоящее время нецелесообразно делить лошадей кабардинской породы на различные типы, так как они не так ярко выражены, как у лошадей других пород

Англо-кабардинская породная группа. Эта породная группа создана в результате скрещивания кабардинских и карачаевских кобыл с чистокровными верховыми жеребцами. Основанием для такого скрещивания явилась необходимость повысить резвость кабардинских лошадей, увеличить их рост и улучшить формы телосложения. Из чистокровных верховых жеребцов для скрещивания отбирали таких, которые отличались крепкой конституцией, массивным телосложением, крепостью конечностей, достаточно высокой работоспособностью. Помесей выращивали культурно-табунным методом на горных и предгорных выпасах. Для устранения в помесях нежелательных признаков применяли повторное и возвратное скрещивание с чистокровной верховой породой.

При разведении англо-кабардинских помесей к ним в процессе отбора предъявлялись строгие требования. Они должны соответствовать определенному типу телосложения, иметь хорошие промеры, проявлять высокую работоспособность во время тренинга и ипподромных испытаний в гладких скачках, легко переносить условия табунного и конюшенно-пастбищного метода воспитания и содержания. Тщательный отбор помесей по экстерьеру, работоспособности и крепости конечностей позволил получить животных с хорошими хозяйственно-полезными качествами. Лошади англо-кабардинской породной группы значительно крупнее, чем кабардинские. Они имеют более легкую голову, более длинную шею, более косо-поставленную лопатку, лучшую линию верха, правильные, с хорошо выраженными суставами и сухожилиями конечности. Все это делает их значительно более пригодными для современных классических видов конного спорта. Однако лучшие результаты они показывают в соревнованиях по троеборью. По резвости в скачках англо-кабардинские лошади значительно превосходят кабардинских.

При совершенствовании технологии выращивания, улучшении методики заездки и первоначальной тренировки лошадей этой породной группы в конных заводах они могут стать в разряд хороших спортивных лошадей, годных для современных классических видов конного спорта, что позволит шире использовать их в конном спорте и для экспорта в зарубежные страны.

Англо-кабардинские лошади отличаются высокой плодовитостью, которую они унаследовали от своих матерей, и не утратили ценных свойств кабардинской породы для работы под седлом и в упряжи в предгорных и горных районах. В этом плане они представляют интерес для обслуживания животноводства, разъездов специалистов, выполнения внутрихозяйственных работ в хозяйствах, расположенных в высокогорных районах.

Карабахская порода. Это одна из наиболее древних верховых пород. Она выведена в районах горного плато Карабах между реками Курой и Араксом на территории современного Азербайджана. Жаркий сухой климат, богатые кормами и источниками воды горные пастбища создали здесь прекрасные условия для коневодства. Карабахская лошадь произошла в результате длительного скрещивания местных лошадей вначале с персидскими и туркменскими, а позднее с арабскими лошадьми. В прошлом наиболее ценные лошади этой породы были сосредоточены в ханских конных заводах, откуда они поступали в различные районы Закавказья, Ирана, на Дон, Украину, вывозились в Польшу, Францию и другие страны.

Карабахская лошадь по экстерьеру резко отличается от других кавказских лошадей. Она не крупна, но очень суха и гармонична. У нее небольшая голова, высокопоставленная, но недлинная шея, хорошо выраженная холка, кожа нежная, волос тонкий и мягкий. Масть рыжая, бурая, гнедая, соловая с характерным золотистым отливом. Лошади этой породы добронравны и послушны, смело идут на препятствия, с успехом используются в различных национальных конных играх. Они неутомимы в пробегах на длинные дистанции и хорошо приспособлены для верховой езды в горах.

Кустанайская порода. Эта порода выведена в Кустанайском и Майкульском конных заводах Казахстана и в Троицком конном заводе Челябинской области. Степные просторы северо-западного Казахстана, обилие кормов и источников воды, давняя любовь населения к лошади и его многовековой опыт в области коневодства явились благоприятными условиями для создания здесь новой российской породы.

При создании породы местных казахских кобыл скрещивали с чистокровными верховыми жеребцами-производителями. Полученное при этом потомство часто оказывалось недостаточно приспособленным к суровым местным климатическим условиям, теряло качества неприхотливости, плодовитости и жизнестойкости, свойственные казахской лошади. Лучшие результаты получали при скрещивании казахских кобыл с жеребцами донской породы.

В Кустанайском конном заводе применяли конюшенно-пастбищное содержание лошадей, в Майкульском и Троицком – культурно-табунное. Одновременно с этим особое внимание уделялось систематическому отбору животных по экстерьеру и работоспособности, а также подбору родительских пар с учетом фенотипа и генотипа, тренинга и испытания молодняка. Таким образом, кустанайская порода является продуктом сложного скрещивания местных казахских кобыл с жеребцами донской, калмыцкой, стрелецкой, чистокровной верховой, орлово-ростопчинской породы. Помесей желательного типа разводили «в себе» в условиях конюшенно-пастбищного и культурно-табунного содержания при строгом отборе животных по экстерьеру, работоспособности, качеству потомства и приспособленности к местным климатическим условиям.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента