Страница:

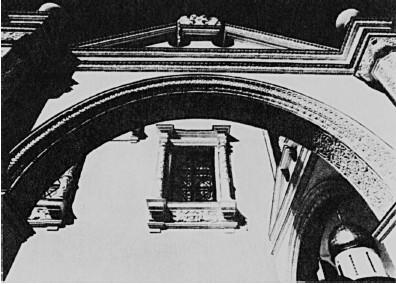

В. Баженов. Дом на углу Маросейки и Армянского переулка, с 1793 г. принадлежавший генерал-фельдмаршалу П. Румянцеву-Задунайскому, а затем его сыну графу И. Румянцеву. 1770—1780-е гг.; частично перестроен в 1880-х гг. арх. Г. Кайзером. Фото 1994 г. Памятник архитектуры классицизма.

Теперь мы перейдем к продолжению улицы Маросейки – Покровке.

Снова обратимся к московскому историографу Сытину. «Здесь по левой стороне в XVII веке жили слободой «котельники» – мастера, изготовлявшие котлы для варки пищи; по правой стороне – «колпашники», шившие «колпаки», мужские шапки того времени. Добавлю от себя: память об этих ремесленниках сохранилась в названии Колпачного переулка… Здесь до сих пор стоит дом гетмана Ивана Мазепы – отрицательного героя, как сказали бы сейчас, пушкинской «Полтавы»».

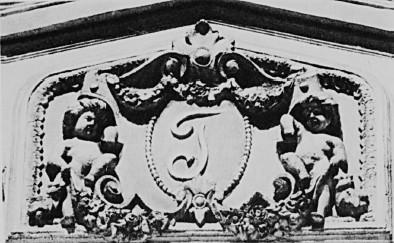

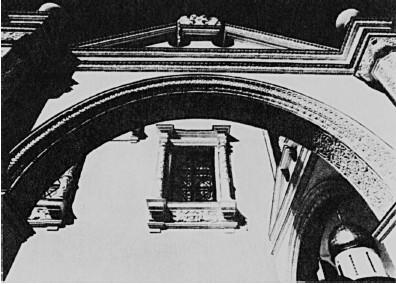

Фрагменты оформления фасада дома П. Румянцева-Задунайского. Фото 1994 г.

Переведем дух на дивных строках этой поэмы, помните – о казаке, что «при звездах и при луне так поздно едет на коне». Хорош конь под казаком, остер булатный меч, за пазухой мешок с червонцами, но дороже всего ему шапка на буйной голове.

Н. П. Румянцев (1754–1826) – государственный деятель, меценат. Его библиотека, коллекции рукописей, этнографических и нумизматических материалов легли в основу Румянцевского музея.

За шапку он оставить рад

Коня, червонцы и булат,

Но выдаст шапку только с бою,

И то лишь с буйной головою.

Зачем он шапкой дорожит?

Затем, что в ней донос зашит,

Донос на гетмана злодея Царю

Петру от Кочубея.

Палаты гетмана Украины И. Мазепы в Колпачном переулке и фрагмент фасада. XVII в. Фото 1994 г. Переулок назван по бывшей здесь в XVII в. Колпачной слободе, где жили мастера, изготовлявшие мужские головные уборы – колпаки.

У Покровских ворот стоит дом, где прежде находился кинотеатр «Аврора», в пору моего детства – «Волшебные грезы». Сюда мы убегали с уроков смотреть захватывающие немые фильмы с «веселым, вечно улыбающимся» Дугласом Фэрбенксом, лучшим за всю историю кино д'Артаньяном, Зорро и Робином Гудом, таинственные фильмы с большеглазым Конрадом Вейдом и чувствительные ленты с печальной Лиллиан Гиш. С тех пор кино уж никогда не навевало на меня волшебные грезы.

Сытин считает, что это здание построено по типовому проекту петербургского архитектора Стасова, выполнявшего указ «полубезумного властелина» Павла I поставить у всех ворот снесенного Белого города «одинаковые фасадою» гостиницы. Здесь Сытин ошибся: стасовская гостиница – не этот, а другой, низенький желтый дом, глядящий фасадом на Чистые пруды. Такое же здание завершает и Страстной бульвар.

Все покровские ребята, и я в их числе, называли красивый сине-белый дом с колоннами неподалеку от Покровских ворот голицынским комодом. Оказывается, дом-комод, прозванный так за многочисленные выступы, принадлежал Трубецким, которых в Москве называли – в отличие от других представителей рода – Трубецкие-комод. После дом перешел к Алексею Разумовскому, морганатическому супругу императрицы Елизаветы Петровны. Придворный певчий Алешка Розум был замечен влюбчивой Елизаветой и, как говорили тогда, «попал в случай». Елизавета Петровна настолько к нему привязалась, что захотела узаконить их отношения. Они повенчались в расположенной поблизости от дома-комода церкви Воскресения в Барашах, уцелевшей до нашего времени в обезглавленном виде. Баловень судьбы увековечен одной строкой стихотворения Пушкина «Моя родословная»:

Так вот, насчет подпевалы придворных дьячков – это об Алексее Разумовском.

Не торговал мой дед блинами,

Не ваксил царских сапогов,

Не пел с придворными дьячками,

В князья не прыгал из хохлов.

Много лет спустя, после смерти Елизаветы Петровны, знаменитый политик и неутомимый интриган канцлер А. П. Бестужев-Рюмин задумал выдать замуж императрицу Екатерину II за ее возлюбленного лейб-гвардейца Григория Орлова, помогшего ей овладеть троном. Но осторожная и не столь уверенная в своих правах на престол, как дочь великого Петра, Екатерина колебалась. Бестужев-Рюмин ставил ей в пример Елизавету Петровну, не побоявшуюся ни Божеского, ни людского суда. Тогда Екатерина решила – в виде пробного камня – узаконить графа Разумовского как мужа ее тетки-императрицы, пожаловав ему титул императорского высочества. В Москву, где находился стареющий вельможа, был послан граф Воронцов. Вот как описывает это свидание знаток старины В. А. Никольский:

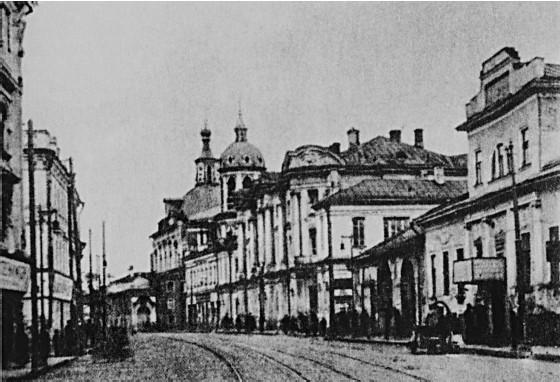

Вид Покровки от Покровских ворот. Фото 1910-х гг. На снимке видна двухэтажная каменная Москва с ее булыжными мостовыми, церквами, конторами, лавками, конно-трамвайными линиями.

«Воронцов застал старика-графа в его покровском доме сидящим у камина в той самой мраморной комнате, которая служила спальной новобрачных и, в общих чертах, сохранилась до сих пор. Разумовский прочел проект указа, молча встал с кресла, подошел к находившемуся в спальне комоду, отпер стоявший на нем богато отделанный ларец и вынул из потайного ящика сверток бумаг, затянутых в розовый атлас. Старик прочел бумаги, поцеловал их и, перекрестившись, бросил в огонь камина».

Заявив Воронцову, что он был только «рабом» Елизаветы, осыпавшей его «благодеяниями превыше заслуг», Разумовский сказал, что у него не оказалось бы «суетности» признать свой брак, даже если бы он и существовал.

– Теперь вы видите, что у меня нет никаких документов, – сказал он в заключение.

Именно этот в известном смысле героический поступок Разумовского и заставил, по-видимому, Екатерину отказаться от мысли «избрать себе супруга», а длинная вереница последовавших затем фаворитов показала, насколько мог бы быть прочным такой брак.

Архитектор школы Б. Ф. Растрелли. Дом Апраксиных (Дом Апраксиных-Трубецких) на Покровке. 1766–1769 гг. Фрагмент фасада. Фото 1960-х гг. Многочисленные портики, пышные декоративные детали, прихотливые изгибы стен придают дому-комоду впечатление праздничной живописности.

Современники дружно рисуют Алексея Разумовского как благородного и доброго человека, искренне любившего Елизавету и лишенного каких-либо честолюбивых замыслов. Но мне думается, его поступок был продиктован не только скромностью и бескорыстием, но и хохлацкой сметкой и осмотрительностью: не соблазнило на старости лет играть в молодые честолюбивые игры и наживать врагов-завистников. Он хотел спокойной старости и получил ее.

В упоминавшемся Барашевском переулке есть и другая, стройная, бордового цвета, церковь Введения во храм.

Сохранился на Покровке старый дом, принадлежавший княгине Голицыной – пушкинской Пиковой даме. Помните, какой увидел ее Германн, пробравшийся к ней в спальню, чтобы узнать тайну трех карт, приносящих выигрыш? «Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна».

Какая поразительная проза – ни одного лишнего слова!..

Вот как писал о Покровке в середине прошлого века один московский старожил: «Первый предмет, поражающий вас на этой улице, есть необыкновенное множество каретных и дрожечных лавок. Наблюдая далее за Покровкой, вы удивляетесь множеству пекарен, хлебных выставок и овощных лавок. Проезжая мимо, вы постоянно слышите, как бородатый мужик, хлопая по калачу, как паяц по тамбурину, кричит вам: «Ситны, ситны, калачи горячи!» Кроме того, перед вами мелькают замысловатые вывески, на которых написан чайный ящик и сахарная голова с надписью: «Овощная торговля иностранных и русских товаров». А потом вы видите вдруг пять или шесть белых кружков на синей вывеске, а вверху надпись бог знает какими буквами: «Колашня».

Портного ли вам нужно? Есть портной, и даже не один. Модистку ли вы хотите иметь? Вот вам несколько вывесок с чем-то очень похожим на шляпку. Нужна ли вам кондитерская? Добро пожаловать! Спрашиваете ли вы типографию? Извольте! Наконец, вот вам декатиссер, который выводит всех возможных родов пятна, даже пятна на лице».

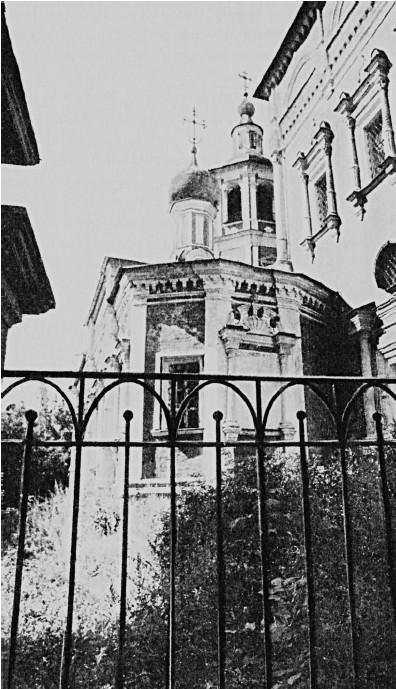

Церковь Воскресения в Барашах. 1732–1734 гг. Фрагмент. Фото 1994 г. Барашевский переулок назван по бывшей здесь в XVII в. Барашевской слободе, известной с 1410 г. Барашами именовались слуги, возившие за царем в походах шатры и раскидывавшие их в поле для отдыха государя.

И хотя вы не услышите сейчас таких выкриков да и кондитерских с калашными не найдете, едва ли удивитесь обилию овощных лавок, насчет шляпок тоже не густо, общий рисунок улицы остался старинным. Здесь очень легко представить себе, какой была Москва в начале нашего века. И я уверен: если частная инициатива пробьется сквозь бюрократические препоны, сходство ее усилится, ибо появятся и кондитерские, и калашные, и овощные, и шляпные мастерские, и косметические на каждом углу, чтобы выводить пятна с лица.

На углу с Машковым переулком стоит огромный дом, даже целый куст домов, построенных для политкаторжан. Многие мои товарищи по школе, находившейся в двух шагах отсюда в Лобковском переулке, жили в этих домах. Мы часто ходили туда гонять в футбол на асфальтовых пустырях гигантского двора. Постепенно все эти мальчики и девочки, кроме одной, ныне покойной, остались без отцов. Сталин, истреблявший всю «ленинскую гвардию», пересажал, частью сразу уничтожил старых революционеров, узников царских тюрем. Самое невероятное на нынешний взгляд, что это не казалось нам странным – отцов не было почти ни у кого из моих однокашников: кто попал в узилище как инженер-вредитель, кто за причастность к нэпу, кто был объявлен врагом народа по лживому доносу, а военные шли по делу Тухачевского, Уборевича и других героев гражданской войны, подло оклеветанных и расстрелянных. Понятие «маменькин сыночек» обрело тогда иной смысл: не забалованный капризник, а товарищ и помощник своей матери, тянувшей в одиночку тяжкий семейный воз. Вот и такое лицо было у Покровки моего детства…

Надо сказать о двух замечательных жителях вселенной, именуемой Покровка. У Сытина читаем: «В Малом Казенном переулке, во дворе больницы, стоит памятник известному филантропу начала XIX века – доктору Ф. П. Гаазу. Любимая фраза его, обращенная к людям, была: «Спешите делать добро». Превосходный врач, он имел обширную практику и весьма хорошие средства, но все их отдавал на дела благотворительности, а сам ходил в потертом платье и чиненых сапогах. Став членом попечительного комитета о тюрьмах, он отдавал заботе о заключенных все свое время, энергию и средства. Он наладил медицинское обслуживание узников, добился отмены бритья головы женщинам и ссыльным, снабжал отправляемых в Сибирь теплыми тулупами, по его настоянию было пересмотрено множество дел. И это лишь малая часть его службы совести. Популярность Гааза в Москве была так велика, что, когда начинались в Москве холерные волнения, губернатор Закревский просил Гааза успокаивать людей на площадных сходках. Чтобы убедить врачей в безопасности прикосновения к холерным больным, Гааз сел в ванну, из которой только что вынули умиравшего холерного, и просидел в ней полчаса.

Однажды ночью на Гааза напали двое бандитов. Содрав с него шубу и шапку, они узнали доктора, помогли ему одеться и проводили домой. Когда же доктор Гааз умер, за его гробом шла вся Москва.

А в Большом Казенном переулке жил известный детский писатель Аркадий Гайдар вплоть до самой войны, с которой он не вернулся.

Я люблю бывать в местах, где прошло мое трудное, бедное и прекрасное детство. Бродя по Маросейке и Покровке и прилегающим переулкам, я переношусь в прошлое. Стоит закрыть глаза, и я слышу протяжные голоса бродячих ремесленников и торговцев: «Ведра, корыта, кровати починяем!..», «Калоши старые покупаем!..», «Точить ножи, ножницы!..», «Пельсины, лимоны, узю-у-ум!..». И самые томительно-певучие, как будто с древних степей, высокие голоса старьевщиков, именуемых князьями: «Старье берье-о-ом!», вдруг прерываемые горловым, в упор: «Брука есть?..»

Вот прожита жизнь, а стал ли я счастливей, богаче с тех давних пор, когда скуластый князь отказывался от моих старых, заношенных до прозрачности лыжных брюк? Да, в этом я, несомненно, стал богаче: брука есть…

Кремль. Красная площадь

Кремль не только историческое ядро столицы, но и ее символ, шире – символ России. К кремлевскому времени, которое отбивают часы Спасской башни, прислушивается мир.

И в старое допетровское время Кремль был средоточием русской государственности, тут жили цари и правили в белокаменных палатах свое державное дело с боярской Думой.

Петр основал Петербург на плоских невских берегах и перенес туда столицу, но коронование русских государей по-прежнему свершалось в Москве, в Успенском соборе, тем отдавалась дань великой заслуге Москвы – собирательницы земли Русской.

Москва началась кремлем. Как обнесли деревянным тыном кучу строений у впадения речки Неглинной в реку Москву, так и возник город, и название он принял от реки, уже имевшей имя. А что значит «Москва», никто до сих пор не знает. Зато доподлинно известно, что долгое время Москва вся помещалась в кремле, а потом вышагнула за стены и стала обрастать ремесленными и прочими слободами.

Огородил же свою усадьбу князь Юрий Долгорукий и в 1147 году пригласил в гости князя новгород-северского на «обед силен» – с этого первого письменного упоминания о Москве повелся отсчет ее исторической жизни. И была та Москва много меньше нынешнего Кремля. Потомок Юрия князь Иван Калита (калита – это поясной мешок для денег) заменил истлевшую городьбу новой, дубовой, охватив ею куда большую площадь. Тогда-то и возникло само слово «кремль», о происхождении которого до сих пор спорят. Убедительнее других, на мой взгляд, версия филолога Кубарева: «кремль» происходит от греческого «кремн» – крутая гора над оврагом.

Калита правил во времена монголо-татарского ига. Человек ловкий и умелый, он вошел в такое доверие к хану Золотой Орды, что стал собирателем дани со всех русских князей. Немалая часть прилипала к ладоням московского князя. На эти деньги он прикупал земли и строил.

Портрет Ивана III. Гравюра. XVI в. При Иване III (I440—1505) сложилось территориальное ядро единого Русского государства, было свергнуто монголо-татарское иго, развернулось большое строительство в Москве.

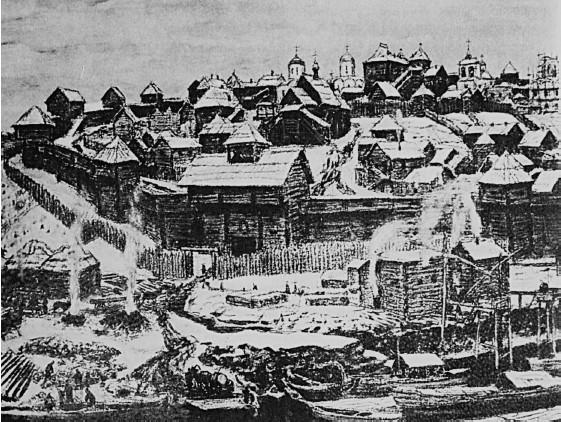

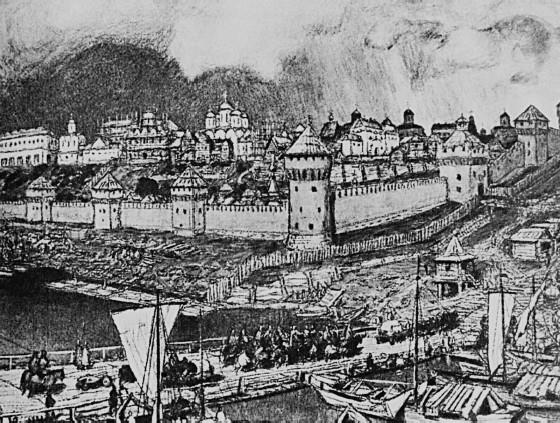

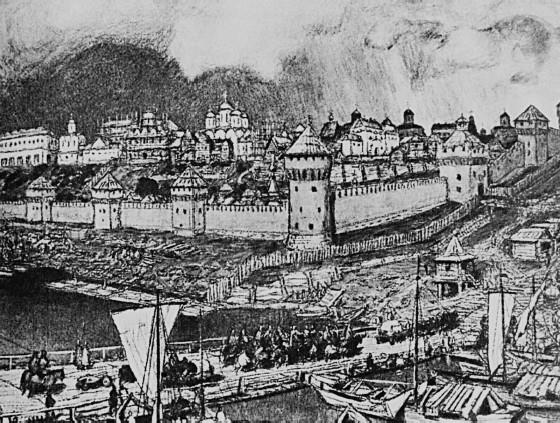

Ап. Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите, Бумага, акварель. 1921 г. При Иване I Калите (? – 1340) сложился ансамбль основных построек Кремля, который позднее разрастался и перестраивался, появились первые каменные храмы, определившие состав ансамбля Соборной площади.

Первые приземистые, неуклюжие каменные церкви в Кремле были построены Иваном Даниловичем Калитой, и носили они те же названия, что и заменившие их впоследствии великолепные храмы: Успенский, Архангельский, Благовещенский.

В 1366 году митрополит Алексий, предчувствуя большую распрю с литовским князем Ольгердом, благословил спешную постройку каменных стен вокруг Кремля, тем паче что дубовые, воздвигнутые Калитой, сильно пострадали во время огромного пожара. Полтора года из подмосковной Мячниковской каменоломни возили камень, и уже в 1368 году постройка была завершена. Стены эти были из белого камня, отсюда и пошло – Москва белокаменная. Вот так строили наши далекие предки. Для сравнения вспомним, что ремонт и реконструкция старого здания МХАТа потребовали десяти лет.

Едва поднялись стены, как их сразу испробовали на прочность. Три дня стоял под Кремлем опытный воитель князь Ольгерд и, не взяв крепости, отступил. Через два года он повторил нападение, и столь же неудачно, после чего сам запросил мира.

Академик Забелин, самый крупный историк Москвы, говорил, что постройка каменных стен имела большое психологическое значение, свидетельствуя о силе и богатстве строителей; стены подняли, возвысили у москвичей чувство независимости и стойкости в борьбе с врагами, укрепили веру в непобедимую силу Москвы и ее дела, породили естественное ощущение твердой опоры и безопасности, когда кругом были нескончаемые вражда и усобицы.

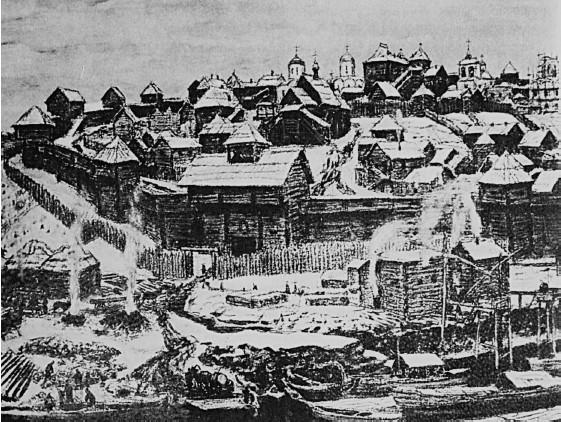

Ап. Васнецов. Московский Кремль при Иване III. Фрагмент. Бумага, акварель. 1921 г. К кон. XV в. Москва становится столицей создающегося единого Русского государства. Эта перемена отражается на всем облике города – перестройка Кремля придает ему величавый вид.

Лишь раз стены не спасли москвичей – во время нападения хана Тохтамыша. Но не штурмом одолела их рать, а коварством, найдя предателя в русском стане.

Самый значительный период становления Московского Кремля приходится на княжение Ивана III, первого из великих князей назвавшего себя государем. У него были для этого основания: он покончил с ордынским игом и заложил основу могучему, независимому Русскому государству, установившему равные отношения с Западной Европой. В сознании своего достоинства Иван повелел величать себя Иоанном, и титул его звучал торжественно и пышно: «Мы, Иоанн, Божию милостью государь всея Руси и великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Угорский, и Вятский, и Пермский, и Болгарский и иных». Не тщеславие двигало этим умным, терпеливым и неуклонным в достижении больших целей государем – надо было заставить уважать Москву, ставшую Третьим Римом после падения Второго Рима – Византии, захваченной турками.

Конечно, Ивана III не устраивал старый, обветшалый, с осыпавшимися стенами Кремль, приземистые церковки, бедный, обшарпанный дворец и неопрятные деревянные службы. Он решил дать Кремлю иное обличье и начать с возведения нового Успенского собора. Для сего дела призвали двух доморощенных умельцев – Василия Ермолина и Ивана Голову. Но вскоре они рассорились, и строительство продолжал один Голова с помощью своего отца Владимира Ховрина. Когда церковь уже обозначилась – «чудна вельми и превысока зело» – и оставалось замкнуть своды, стены рухнули.

Московские патриоты объяснили несчастье землетрясением, но вызванные из Пскова мастера установили, что причина в извести, которая «жидко растворялась и была не клеевита».

Вот так. Хотелось возвести торжественный храм своими силами, но в который раз подвело отсутствие знаний и «расчета сил» – лесковское выражение – у отечественных мастеров. Вот и гениальный Левша так ловко подковал аглицкую блоху, причем на глаз, без мелкоскопа, что она не смогла больше прыгать и «дансе танцевать».

Иван III пригласил группу фряжских (итальянских) мастеров со знаменитым Аристотелем Фьораванти, работавшим в Венеции. Именем греческого мыслителя назвали Фьораванти за его искусство и многосторонние познания.

Аристотель, подобно псковским знатокам, весьма одобрил кладку рухнувшей постройки, но, помимо плохого раствора, узрел и другую причину неудачи: нельзя такой храм строить из мягкого камня, тут нужен кирпич. Поскольку ему ставили условием воздвигнуть храм, схожий с Владимирским собором, он съездил посмотреть его, пришел в неописуемый восторг, но предложил свое, во многом самостоятельное решение. Он хотел поставить храм еще величественнее.

А. Фьораванти. Собор Успения Божией Матери на Соборной площади. 1475–1479 гг. Фото 1970-х гг. Построен по указу Ивана III. «Первая церковь камена на Москве на площади» стала для своего времени лучшей в городе. В соборе – усыпальница московских митрополитов и патриархов.

Глину брали под Андрониевым монастырем, там же и кирпичный завод учредили. Подготовив все для постройки, Аристотель в первый год вывел стены из земли, на другой год подвел их под кивоты, на третий – здание было достроено до подсводной части. Через четыре года Успенский собор стоял во всей красе. «И была та церковь, – пишет летописец, – чудна вельми величеством и высотою, и светлостью, и звонностью, и пространством».

Фрагменты архитектурной отделки Грановитой палаты в Кремле. Фото 1994 г. Грановитая палата – одно из древнейших гражданских зданий Москвы. Названа по восточному фасаду, отделанному граненым каменным рустом. Собственно Грановитая палата – парадный приемный зал великокняжеского дворца на втором этаже.

М. Фрязин, П. А. Солари. Грановитая палата. 1487–1491 гг. Фото 1994 г. Слева к Грановитой палате примыкает вновь восстановленное белокаменное Красное крыльцо. В торжественные минуты вокруг Красного крыльца, на ступенях лестницы, подводящей к входу в Святые сени, собирались московские вельможи.

Через восемь лет после завершения постройки Успенского собора великий князь повелел Марку Фрязину поставить палаты для торжественных приемов и дворцовых церемоний. Так возникла Грановитая палата, которой мы любуемся и в наши дни.

А там замахнулись и на большой дворец каменный. Его построил Алевиз-медиоланец, то есть миланец.

От этой постройки остались три нижних этажа Теремного дворца.

Но я забежал вперед, ибо куда раньше было начато обновление стен и самого Кремля. Историк Забелин – мы еще не раз будем обращаться к нему – писал: «Старые стены, значительно обветшавшие и от времени, и от многих пожаров, теперь уже не удовлетворяли новым требованиям и могуществу государственного гнезда, каким являлся этот ветхий Кремль. А величественный собор Успенский и здесь как бы указывал на необходимость окружить его достойным венком новых сооружений».

Другой историк, С. А. Князьков, дал сжатую и четкую картину строительства кремлевского оборонительного пояса: «Сооружение до сих пор существующих стен Кремля началось в 1485 г., когда 19 июля мастер Антон-фрязин на месте старых Чешковых ворот заложил новые; под этими воротами он устроил тайник, тайный подземный ход к реке, чтобы дать гарнизону возможность в случае тесной осады добывать себе воду. Впоследствии эти ворота – по тайнику – получили название Тайницких. В 1487 г. Марко-фрязин построил наугольную башню вниз по Москве-реке, названную Беклемишевской, по двору боярина Беклемишева, стоявшего возле нее. В следующем году Антон Фрязин строит наугольную башню вверху течения реки, названную Свибловской, тоже по двору боярина Свиблова. Зимой 1490 г. приехали в Москву по вызову великого князя из Милана мастера крепостного строения Петр-Антоний (Пьетро Антонио Солари. – Ю. Н.) и Зам-Антоний. В течение первого года своего пребывания в Москве Петр-Антоний построил две башни, или стрельницы, со стеной – одну у Боровицких ворот, а другую под Константино-Еленинскими воротами, называвшимися Нижними, потому что находились внизу Кремлевского холма. В 1491 г. Петр-Антоний-медиоланец и Марк-венецианец (Марк Фрязин. – Ю. Н.) строят Фроловские, ныне Спасские, и Никольские ворота… тогда же начали постройку стены между Спасскими и Никольскими воротами. Общий архитектурный характер всех этих проездных и глухих наугольных башен не оставляет сомнений, откуда мастера-строители брали образцы для своих построек. Кто бывал в Милане, не может не подметить близкого архитектурного родства стен и башен замка Сфорца с укреплением Московского Кремля».

П. А. Солари. Спасская башня. 1491 г.; шатер 1624–1625 гг. зодчих Б. Огурцова, X. Головея. Фото кон. 1930-х гг. У Московского Кремля двадцать башен, но главными его воротами стала Спасская. Название башня получила от помещенной в 1658 г. над ее входом иконы Спаса Нерукотворного.

Я бывал в Милане неоднократно и могу подтвердить истинность этих слов.

Всего при Иване III было построено восемнадцать башен. В дальнейшем прибавились еще две: отводная Кутафья, удивительно красивое строение, ныне находящееся в угрожаемом положении «по причине» метро, и маленькая Царская на самой кремлевской стене между Спасской и Набатной башнями.

А. Фрязин. Троицкая башня. 1495–1499 гг.; шатер кон. XVII в. Фото 1970-х гг. Названа в 1658 г. по Троицкому подворью в Кремле. Ранее башня именовалась Ризоположенской, Знаменской, Каретной.

Алевиз Фрязин проложил ров со стороны Красной площади, пустили воду из Неглинной, и Кремль стал островом.

И в старое допетровское время Кремль был средоточием русской государственности, тут жили цари и правили в белокаменных палатах свое державное дело с боярской Думой.

Петр основал Петербург на плоских невских берегах и перенес туда столицу, но коронование русских государей по-прежнему свершалось в Москве, в Успенском соборе, тем отдавалась дань великой заслуге Москвы – собирательницы земли Русской.

Москва началась кремлем. Как обнесли деревянным тыном кучу строений у впадения речки Неглинной в реку Москву, так и возник город, и название он принял от реки, уже имевшей имя. А что значит «Москва», никто до сих пор не знает. Зато доподлинно известно, что долгое время Москва вся помещалась в кремле, а потом вышагнула за стены и стала обрастать ремесленными и прочими слободами.

Огородил же свою усадьбу князь Юрий Долгорукий и в 1147 году пригласил в гости князя новгород-северского на «обед силен» – с этого первого письменного упоминания о Москве повелся отсчет ее исторической жизни. И была та Москва много меньше нынешнего Кремля. Потомок Юрия князь Иван Калита (калита – это поясной мешок для денег) заменил истлевшую городьбу новой, дубовой, охватив ею куда большую площадь. Тогда-то и возникло само слово «кремль», о происхождении которого до сих пор спорят. Убедительнее других, на мой взгляд, версия филолога Кубарева: «кремль» происходит от греческого «кремн» – крутая гора над оврагом.

Калита правил во времена монголо-татарского ига. Человек ловкий и умелый, он вошел в такое доверие к хану Золотой Орды, что стал собирателем дани со всех русских князей. Немалая часть прилипала к ладоням московского князя. На эти деньги он прикупал земли и строил.

Портрет Ивана III. Гравюра. XVI в. При Иване III (I440—1505) сложилось территориальное ядро единого Русского государства, было свергнуто монголо-татарское иго, развернулось большое строительство в Москве.

Ап. Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите, Бумага, акварель. 1921 г. При Иване I Калите (? – 1340) сложился ансамбль основных построек Кремля, который позднее разрастался и перестраивался, появились первые каменные храмы, определившие состав ансамбля Соборной площади.

Первые приземистые, неуклюжие каменные церкви в Кремле были построены Иваном Даниловичем Калитой, и носили они те же названия, что и заменившие их впоследствии великолепные храмы: Успенский, Архангельский, Благовещенский.

В 1366 году митрополит Алексий, предчувствуя большую распрю с литовским князем Ольгердом, благословил спешную постройку каменных стен вокруг Кремля, тем паче что дубовые, воздвигнутые Калитой, сильно пострадали во время огромного пожара. Полтора года из подмосковной Мячниковской каменоломни возили камень, и уже в 1368 году постройка была завершена. Стены эти были из белого камня, отсюда и пошло – Москва белокаменная. Вот так строили наши далекие предки. Для сравнения вспомним, что ремонт и реконструкция старого здания МХАТа потребовали десяти лет.

Едва поднялись стены, как их сразу испробовали на прочность. Три дня стоял под Кремлем опытный воитель князь Ольгерд и, не взяв крепости, отступил. Через два года он повторил нападение, и столь же неудачно, после чего сам запросил мира.

Академик Забелин, самый крупный историк Москвы, говорил, что постройка каменных стен имела большое психологическое значение, свидетельствуя о силе и богатстве строителей; стены подняли, возвысили у москвичей чувство независимости и стойкости в борьбе с врагами, укрепили веру в непобедимую силу Москвы и ее дела, породили естественное ощущение твердой опоры и безопасности, когда кругом были нескончаемые вражда и усобицы.

Ап. Васнецов. Московский Кремль при Иване III. Фрагмент. Бумага, акварель. 1921 г. К кон. XV в. Москва становится столицей создающегося единого Русского государства. Эта перемена отражается на всем облике города – перестройка Кремля придает ему величавый вид.

Лишь раз стены не спасли москвичей – во время нападения хана Тохтамыша. Но не штурмом одолела их рать, а коварством, найдя предателя в русском стане.

Самый значительный период становления Московского Кремля приходится на княжение Ивана III, первого из великих князей назвавшего себя государем. У него были для этого основания: он покончил с ордынским игом и заложил основу могучему, независимому Русскому государству, установившему равные отношения с Западной Европой. В сознании своего достоинства Иван повелел величать себя Иоанном, и титул его звучал торжественно и пышно: «Мы, Иоанн, Божию милостью государь всея Руси и великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Угорский, и Вятский, и Пермский, и Болгарский и иных». Не тщеславие двигало этим умным, терпеливым и неуклонным в достижении больших целей государем – надо было заставить уважать Москву, ставшую Третьим Римом после падения Второго Рима – Византии, захваченной турками.

Конечно, Ивана III не устраивал старый, обветшалый, с осыпавшимися стенами Кремль, приземистые церковки, бедный, обшарпанный дворец и неопрятные деревянные службы. Он решил дать Кремлю иное обличье и начать с возведения нового Успенского собора. Для сего дела призвали двух доморощенных умельцев – Василия Ермолина и Ивана Голову. Но вскоре они рассорились, и строительство продолжал один Голова с помощью своего отца Владимира Ховрина. Когда церковь уже обозначилась – «чудна вельми и превысока зело» – и оставалось замкнуть своды, стены рухнули.

Московские патриоты объяснили несчастье землетрясением, но вызванные из Пскова мастера установили, что причина в извести, которая «жидко растворялась и была не клеевита».

Вот так. Хотелось возвести торжественный храм своими силами, но в который раз подвело отсутствие знаний и «расчета сил» – лесковское выражение – у отечественных мастеров. Вот и гениальный Левша так ловко подковал аглицкую блоху, причем на глаз, без мелкоскопа, что она не смогла больше прыгать и «дансе танцевать».

Иван III пригласил группу фряжских (итальянских) мастеров со знаменитым Аристотелем Фьораванти, работавшим в Венеции. Именем греческого мыслителя назвали Фьораванти за его искусство и многосторонние познания.

Аристотель, подобно псковским знатокам, весьма одобрил кладку рухнувшей постройки, но, помимо плохого раствора, узрел и другую причину неудачи: нельзя такой храм строить из мягкого камня, тут нужен кирпич. Поскольку ему ставили условием воздвигнуть храм, схожий с Владимирским собором, он съездил посмотреть его, пришел в неописуемый восторг, но предложил свое, во многом самостоятельное решение. Он хотел поставить храм еще величественнее.

А. Фьораванти. Собор Успения Божией Матери на Соборной площади. 1475–1479 гг. Фото 1970-х гг. Построен по указу Ивана III. «Первая церковь камена на Москве на площади» стала для своего времени лучшей в городе. В соборе – усыпальница московских митрополитов и патриархов.

Глину брали под Андрониевым монастырем, там же и кирпичный завод учредили. Подготовив все для постройки, Аристотель в первый год вывел стены из земли, на другой год подвел их под кивоты, на третий – здание было достроено до подсводной части. Через четыре года Успенский собор стоял во всей красе. «И была та церковь, – пишет летописец, – чудна вельми величеством и высотою, и светлостью, и звонностью, и пространством».

Фрагменты архитектурной отделки Грановитой палаты в Кремле. Фото 1994 г. Грановитая палата – одно из древнейших гражданских зданий Москвы. Названа по восточному фасаду, отделанному граненым каменным рустом. Собственно Грановитая палата – парадный приемный зал великокняжеского дворца на втором этаже.

М. Фрязин, П. А. Солари. Грановитая палата. 1487–1491 гг. Фото 1994 г. Слева к Грановитой палате примыкает вновь восстановленное белокаменное Красное крыльцо. В торжественные минуты вокруг Красного крыльца, на ступенях лестницы, подводящей к входу в Святые сени, собирались московские вельможи.

Через восемь лет после завершения постройки Успенского собора великий князь повелел Марку Фрязину поставить палаты для торжественных приемов и дворцовых церемоний. Так возникла Грановитая палата, которой мы любуемся и в наши дни.

А там замахнулись и на большой дворец каменный. Его построил Алевиз-медиоланец, то есть миланец.

От этой постройки остались три нижних этажа Теремного дворца.

Но я забежал вперед, ибо куда раньше было начато обновление стен и самого Кремля. Историк Забелин – мы еще не раз будем обращаться к нему – писал: «Старые стены, значительно обветшавшие и от времени, и от многих пожаров, теперь уже не удовлетворяли новым требованиям и могуществу государственного гнезда, каким являлся этот ветхий Кремль. А величественный собор Успенский и здесь как бы указывал на необходимость окружить его достойным венком новых сооружений».

Другой историк, С. А. Князьков, дал сжатую и четкую картину строительства кремлевского оборонительного пояса: «Сооружение до сих пор существующих стен Кремля началось в 1485 г., когда 19 июля мастер Антон-фрязин на месте старых Чешковых ворот заложил новые; под этими воротами он устроил тайник, тайный подземный ход к реке, чтобы дать гарнизону возможность в случае тесной осады добывать себе воду. Впоследствии эти ворота – по тайнику – получили название Тайницких. В 1487 г. Марко-фрязин построил наугольную башню вниз по Москве-реке, названную Беклемишевской, по двору боярина Беклемишева, стоявшего возле нее. В следующем году Антон Фрязин строит наугольную башню вверху течения реки, названную Свибловской, тоже по двору боярина Свиблова. Зимой 1490 г. приехали в Москву по вызову великого князя из Милана мастера крепостного строения Петр-Антоний (Пьетро Антонио Солари. – Ю. Н.) и Зам-Антоний. В течение первого года своего пребывания в Москве Петр-Антоний построил две башни, или стрельницы, со стеной – одну у Боровицких ворот, а другую под Константино-Еленинскими воротами, называвшимися Нижними, потому что находились внизу Кремлевского холма. В 1491 г. Петр-Антоний-медиоланец и Марк-венецианец (Марк Фрязин. – Ю. Н.) строят Фроловские, ныне Спасские, и Никольские ворота… тогда же начали постройку стены между Спасскими и Никольскими воротами. Общий архитектурный характер всех этих проездных и глухих наугольных башен не оставляет сомнений, откуда мастера-строители брали образцы для своих построек. Кто бывал в Милане, не может не подметить близкого архитектурного родства стен и башен замка Сфорца с укреплением Московского Кремля».

П. А. Солари. Спасская башня. 1491 г.; шатер 1624–1625 гг. зодчих Б. Огурцова, X. Головея. Фото кон. 1930-х гг. У Московского Кремля двадцать башен, но главными его воротами стала Спасская. Название башня получила от помещенной в 1658 г. над ее входом иконы Спаса Нерукотворного.

Я бывал в Милане неоднократно и могу подтвердить истинность этих слов.

Всего при Иване III было построено восемнадцать башен. В дальнейшем прибавились еще две: отводная Кутафья, удивительно красивое строение, ныне находящееся в угрожаемом положении «по причине» метро, и маленькая Царская на самой кремлевской стене между Спасской и Набатной башнями.

А. Фрязин. Троицкая башня. 1495–1499 гг.; шатер кон. XVII в. Фото 1970-х гг. Названа в 1658 г. по Троицкому подворью в Кремле. Ранее башня именовалась Ризоположенской, Знаменской, Каретной.

Алевиз Фрязин проложил ров со стороны Красной площади, пустили воду из Неглинной, и Кремль стал островом.