В боях за Гатчину отличилась 276-я Гатчинская дважды Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова бомбардировочная авиационная дивизия, штаб которой после освобождения города располагался непосредственно в Гатчине. В соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандования о подготовке и проведении операции по прорыву блокады Ленинграда в декабре 1942 года в осажденном городе шло формирование этого авиационного соединения. Части, вошедшие в состав дивизии, уже имели боевой опыт. 34-й гвардейский Краснознаменный бомбардировочный авиаполк под командованием гвардии подполковника М. Н. Колокольцева еще в 1939 году принимал участие в освобождении Западной Белоруссии и Западной Украины, а также в советско-финляндской войне. За образцовое выполнение боевых заданий полк был награжден орденом Красного Знамени, а в ноябре 1942 года преобразован из 44-го скоростного бомбардировочного авиаполка в 34-й гвардейский. В мае 1943 года приказом народного комиссара обороны полку было присвоено почетное наименование Тихвинского.

Вторым в осажденный город прибыл 140-й бомбардировочный авиаполк под командованием подполковника Г. Т. Гречухина. До этого 140-й бомбардировочный авиаполк участвовал в Великой Отечественной войне на Западном и Сталинградском фронтах. В начале зимы 1943 года в состав дивизии вошел 58-й Старорусский Краснознаменный бомбардировочный авиационный полк под командованием подполковника И. С. Аниськина.

Командиром 276-й бомбардировочной авиационной дивизии был назначен Александр Петрович Андреев. Он вступил в партию еще в июне 1919 года, помогал Афганистану отстоять независимость, сражался в республиканской Испании в качестве добровольца-интернационалиста.

К активным боевым действиям на Ленинградском фронте дивизия приступила в апреле 1943 года. Она участвовала в Синявинской операции и в прорыве блокады Ленинграда, активно действовала при уничтожении орудий вражеской дальнобойной артиллерии. Для выполнения этих задач в полках дивизии выделялись лучшие экипажи и подразделения. Летный состав проявлял мужество и отвагу, преодолевая мощный зенитно-артиллерийский заслон на подходах к цели и отражая нападение истребительной авиации противника.

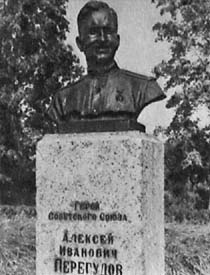

Широко известен подвиг командира эскадрильи 34-го гвардейского полка гвардии майора В. Н. Гречишкина и штурмана эскадрильи гвардии капитана А. И. Перегудова, повторивших бессмертный подвиг Николая Гастелло. 30 сентября 1943 года эскадрилья получила приказ уничтожить дальнобойную батарею противника в районе Гатчины. Уверенно вели свой пикирующий бомбардировщик командир корабля Василий Николаевич Гречишкин и штурман Алексей Иванович Перегудов, Они быстро обнаружили батарею.

Но при выходе на боевой курс зенитный снаряд противника попал в самолет. Огонь охватил машину. Задание могло остаться невыполненным. И тогда командир принял решение ценой жизни подавить огонь артиллерии врага. Подобно Гастелло, он направил горящий бомбардировщик на позиции дальнобойной батареи фашистов, обстреливавшей Ленинград. За этот подвиг, совершенный на ленинградской земле, командир и штурман посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.

Василий Николаевич Гречишкин, отличный летчик, требовательный к себе и подчиненным командир, летал днем и ночью в любых метеорологических условиях. Только в 1942 и 1943 годах он выполнил 152 боевых вылета, успешно бомбил аэродромы противника, железнодорожные станции и военно-морские базы. Под стать ему был и штурман Алексей Иванович Перегудов. Этот замечательный экипаж своим огненным тараном в значительной степени ослабил обстрел тяжелой артиллерией города Ленина, чем спас жизнь многим ленинградцам. Подвиг авиаторов увековечен в названиях улиц Гатчины, носящих теперь имена Героев Советского Союза В. Н. Гречишкина и А. И. Перегудова.

Живым из экипажа остался только стрелок-радист гвардии старшина И. Ф. Марченко. Вот что рассказал после полета командиру полка М. Н. Колокольцеву заместитель командира группы старший лейтенант Шелудков:

— Мы по команде ведущего начали пикировать на батарею. За самолетом Гречишкина тянулся след черного дыма. Показался купол парашюта — это выпрыгнул из самолета, выполняя приказ командира, стрелок-радист Марченко. Мы бросаем бомбы и выводим машины из пикирования! А самолет Гречишкина продолжает стремительно мчаться вниз на вражескую батарею…

Весной и летом 1943 года налеты вражеской авиации на Ленинград заметно усилились. Чтобы ослабить их воздействие на осажденный город, командование 13-й воздушной армии организовало ряд мощных бомбардировочно-штурмовых ударов по аэродромам противника. 276-я бомбардировочная авиационная дивизия действовала совместно с 277-й штурмовой авиационной дивизией. Десятки раз водил свою эскадрилью в бой гвардии майор И. Ф. Кованев, слава о котором гремела на Ленинградском фронте. В осажденном Ленинграде в честь него была выпущена почтовая карточка с его портретом, а ленинградская поэтесса Людмила Попова посвятила ему поэму.

Примечателен один из боевых эпизодов с участием гвардии майора Ковалева, о котором рассказал гатчинец ветеран 276-й авиадивизии Владимир Тимофеевич Анисимов:

— 13 апреля 1943 года эскадрилья гвардии майора Кованева поднялась в воздух, чтобы совместно со штурмовиками 277-й авиадивизии нанести удар по Гатчинскому аэродрому, с которого немцы производили налеты на Ленинград. Погода благоприятствовала выполнению задания. С высоты хорошо просматривались знакомые очертания Петропавловской крепости, каменные набережные Невы, опустевшие проспекты и улицы города.

Линию фронта перешли на высоте 3000 метров , но едва миновали ее, как эскадрилью и прикрывавших ее истребителей внезапно атаковали «фокке-вульфы». Им удалось отсечь группу сопровождения от бомбардировщиков. Разгорелся бой, из которого девятке Кованева удалось вырваться и продолжить путь к цели. Однако часть немецких истребителей увязалась за группой самолетов Пе-2… Вот меткой очередью стрелок-радист Леонид Курыш сбил один истребитель, другой отвернул в сторону. Эскадрилья упрямо шла вперед по курсу, проложенному штурманом Юрченко.

Вот и Гатчина. Бомбы легли на аэродром. Около тридцати вражеских самолетов, стоявших вдоль полосы, превратились в пылающие факелы. Задание было выполнено. Немцы еще долго не могли оправиться от столь мощного удара.

Но война есть война. Смелый рейд стоил эскадрилье двух пикирующих бомбардировщиков, а командир эскадрильи привез на своем Пе-2 тяжелораненого штурмана Героя Советского Союза Федора Сергеевича Юрченко и убитого стрелка-радиста Леонида Курьина, имя которого навечно занесено в списки личного состава гвардейского авиаполка.

Боевые полки 276-й авиадивизии не давали покоя врагу в районах Тосно, Гатчины, Луги, Кингисеппа. 3 сентября 1943 года пикирующие бомбардировщики 276-й дивизии разбили скопление железнодорожных эшелонов в Гатчине. В результате бомбового удара и штурмовки с воздуха на станциях Гатчина-Балтийская, Гатчина-Товарная и Гатчина-Сортировочная было разбито 48 вагонов, взорвано 4 склада боеприпасов, 2 склада ГСМ и подавлено 12 батарей зенитной артиллерии противника. 15 сентября авиаторы успешно нанесли удар по узлу сопротивления фашистов и подходящим резервам на участке Мга, Тосно, Новолисино, где было уничтожено пять артиллерийских батарей, две зенитные батареи и две зенитно-пулеметные точки, нанесен существенный урон противнику в живой силе и технике.

В 1943 году полки 276-й дивизии препятствовали железнодорожным и автогужевым перевозкам противника. Бомбовые удары наносились по мостам, переправам, подъездным путям и эстакадам. И в этом вновь отличились летчики 34-го гвардейского авиаполка.

В условиях плотного заградительного зенитного огня экипаж С. Глинского, выведенный на цель штурманом Н. Терешковым, точным попаданием с малой высоты надолго вывел из строя мост через Лугу, прервав тем самым движение на важнейшей магистрали в сети коммуникаций противника.

На протяжении всего года 276-я бомбардировочная авиационная дивизия оказывала также помощь партизанам. Часто на спецзадания летал экипаж П. И. Младинского, который у партизан считался своим человеком. Летчики дивизии разбрасывали листовки в тылу врага, морально разоружая немецких солдат и вселяя надежду в советских людей на скорое освобождение.

К началу 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования поставила задачу по разгрому немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом и освобождению от оккупантов всей Ленинградской области. К этому времени Военным советом фронта предпринимались меры по подавлению вражеских артбатарей, в чем активное участие принимала авиация. В небе Гатчины действовали 275-я истребительная авиадивизия полковника А. А. Матвеева, 276-я бомбардировочная дивизия генерал-майора А. П. Андреева, 277-я штурмовая дивизия полковника Ф. С. Хатминского. Кроме того, во время прорыва и снятия блокады Ленинграда активную работу вели 2-й гвардейский истребительный корпус ПВО и ВВС Краснознаменного Балтийского флота. Авиация этих соединений систематически наносила штурмовые и бомбовые удары по железнодорожным узлам в расположении противника, по дальнобойным батареям, обстреливавшим Ленинград, осуществляла глубокую и ближнюю воздушную разведку, оказывала всевозможную помощь партизанам. Особое внимание советским командованием уделялось Гатчинскому железнодорожному узлу и немецким аэродромам в Гатчине и Сиверской.

14 января 1944 года войска Ленинградского фронта при поддержке авиации перешли в наступление. Неблагоприятные метеорологические условия не позволили осуществить непосредственную авиационную подготовку. Но экипажи 140-го авиаполка 276-й дивизии бомбардировщиков успешно действовали в этот день над расположением 18-й немецкой армии, нанося бомбовые удары по коммуникациям и живой силе противника. В последующие дни авиаторы наносили бомбовые удары по вражеским артиллерийским и минометным батареям, поддерживая наступление частей и соединений 42-й армии. Только на станции Гатчина-Товарная ими были разгромлены три железнодорожных эшелона.

В один из январских дней из штаба дивизии поступил приказ произвести бомбовый удар по Гатчинскому железнодорожному узлу, чтобы не дать фашистам подтянуть резервы для противодействия нашим наступающим войскам. Заместитель командира эскадрильи 34-го гвардейского авиаполка Сергей Николаевич Глинский поднял в воздух свою машину первым. Следом взлетели два ведомых экипажа. «Пешки» шли ниже облаков. Вот и железнодорожный узел… Заговорили зенитки. Один из снарядов противника разорвался рядом с кабиной стрелка-радиста. Глинский услышал в наушниках шлемофона сдавленный стон стрелка-радиста и два слова: «Командир… убило…» Самолет сильно тряхнуло, но твердая рука опытного пилота выровняла его. Они уже сбросили бомбы, когда вспыхнул правый мотор Пе-2 и взрыв на мгновение оглушил Глинского. «Надо держаться», — подумал он, придя в себя, и окликнул штурмана. Тот не отвечал. Глинский оглянулся — окровавленная голова капитана безжизненно опустилась на плечо. А едкий дым заполнял кабину, языки пламени лизали обшивку, обжигали лицо и руки. Чтобы не задохнуться, Глинский открыл верхний люк кабины и на всякий случай отстегнул привязные ремни. «Только бы выйти из-под огня, только бы сбить пламя», — сверлила мысль. И в этот миг машина, потеряв управление, резко нырнула вниз, а Глинского силой инерции выбросило из кабины. Он едва успел дернуть кольцо парашюта. Упал Глинский на линию телеграфных проводов, зацепившись замком парашюта за один из них, что и спасло его от гибели. В плену он пробыл недолго. С группой товарищей летчик совершил дерзкий побег, партизанил, а через несколько месяцев вернулся в родной полк. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года командиру эскадрильи Сергею Николаевичу Глинскому за отвагу и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Многое было связано с Гатчиной и у бывшего командира 34-го гвардейского авиаполка Михаила Николаевича Колокольцева. На Гатчинском аэродроме пилот Колокольцев еще в 1937 году служил в должности командира бомбардировочного отряда. Он очень гордился тем, что его летная жизнь протекала в городе, тесно связанном с развитием отечественной военной авиации. За плечами у Колокольцева были к тому времени воздушные бои с самураями на Халхин-Голе. Участвовал он и в советско-финляндской войне. Но командиром полка отважных его называли уже в конце Великой Отечественной. 21 Героя Советского Союза и двух полных кавалеров ордена Славы взрастил 34-й гвардейский авиаполк.

Добрая слава шла на Ленинградском фронте о подвигах летчиков 58-го Старорусского дважды Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова бомбардировочного полка. В войну против гитлеровской Германии полк вступил в 10 часов утра 22 июня 1941 года. Летали тогда на СБ, много потеряли боевых друзей. Только в конце 1941 года полк получил новую технику, пришло также пополнение летного и технического состава. Полк мужал, накапливал опыт, сражался на Северо-Западном, Ленинградском фронтах.

58-й Старорусский. Когда гатчинцы говорят о нем, то непременно добавляют «наш — Гатчинский». Полк активно участвовал в освобождении их родного города, его летчики громили с воздуха вражеские артиллерийские установки, скопления войск противника, эшелоны с техникой на станциях Гатчина-Балтийская и Гатчина-Товарная. Авиаторы всегда точно выходили на цель и полностью выполняли боевые задания, несмотря на плохие метеоусловия и заградительный огонь зенитных батарей противника. Иногда это стоило им жизни.

В декабре 1943 года экипаж в составе командира капитана В. П. Белугина, штурмана старшего лейтенанта П. М. Гончара и стрелка-радиста С. Алтухова, получив повреждение машины от прямого попадания зенитного снаряда, все же произвел прицельное бомбометание по станции Гатчина-Товарная. При этом штурман был убит, а стрелок-радист тяжело ранен. Капитан Белугин пытался довести Пе-2 до своего аэродрома, но горящий самолет упал недалеко от деревни Бор Гатчинского района. Спустя много лет после войны самолет был найден, и теперь скромный обелиск с тремя фамилиями героев стоит в деревне Романовка. Местные пионеры любовно ухаживают за могилой авиаторов.

В последние месяцы войны этот полк базировался в Восточной Пруссии, а затем вернулся на гатчинскую землю. Многие авиаторы навсегда связали свою судьбу с Гатчиной: А. В. Новиков, С. Н. Жвалев, И. И. Уткин, П. Л. Чекменев, М. И. Потапов и другие. Здесь родились их дети и внуки.

После разгрома фланговых группировок 18-й немецкой армии и полного снятия блокады Ленинграда 276-я авиадивизия в составе 13-й воздушной армии действовала в интересах наступающих на кингисеппско-нарвском направлении 2-й ударной армии и на гдовско-лужском направлении — 42-й и 67-й армий. Много налетов произвели экипажи дивизии по аэродромам противника. Особенно напряженными были полеты с целью нанесения бомбовых ударов по аэродрому в Тарту, имевшему мощную противовоздушную оборону.

Весной 1944 года очень много работы было у экипажей воздушных разведчиков. Выполняя задания штаба фронта, они фотографировали коммуникации, железнодорожные узлы, аэродромы противника, добывая данные, интересующие командование. Особенно отличились тогда разведывательные экипажи лейтенантов Скубы и Сахно, старшего лейтенанта Ефремова, лейтенанта Золина, младшего лейтенанта Никушина, капитанов Сизова и Кузьмина.

После снятия блокады Ленинграда 276-я авиадивизия продолжала действовать в операциях Ленинградского фронта на Карельском перешейке. А в июне 1944 года авиаторы, поддерживая наступление войск 23-й дивизии, мощными бомбовыми ударами взламывали долговременные сооружения первой и второй оборонительных полос противника, уничтожали его огневые позиции и живую силу. При выполнении этой задачи наибольший успех выпал на долю эскадрильи капитана Сырчина, экипажи которой наносили точные удары по войскам и важным объектам противника. Боевой опыт этой эскадрильи получил широкое распространение в других полках дивизии и армии.

17 июня 1944 года отличился 34-й гвардейский полк М. Н. Колокольцева. Он нанес бомбовый удар по железнодорожному узлу в Выборге, прикрытому сильным зенитным огнем и истребителями противника. Умело выполняя противозенитный маневр и используя огневую защиту, командир точно вывел полк на боевой курс. В результате этого удара было разбито и повреждено 350 железнодорожных вагонов и платформ, уничтожено 10 складов с военными материалами, произошло 8 взрывов большой силы и в 12 местах были разрушены железнодорожные пути. Потерь полк не имел.

Однако основные усилия авиадивизии, как и всей 13-й воздушной армии, были направлены на поддержку сухопутных войск. Командование общевойсковых соединений дало высокую оценку действиям авиации. Характерен отзыв, присланный штабом 21-й армии авиаторам: «Все 23 бомбоудара по пехоте, артиллерии и минометам противника производились только по назначенным целям и в установленные сроки. Командование действующих наземных войск оценивает работу авиации хорошо и отлично. В своем большинстве после массированных ударов противник деморализовывался, и наземные войска переходили в атаку, встречая незначительное сопротивление, и могли выполнять поставленную задачу»[62].

Освобождение Карельского перешейка, а также успешное проведение наступательной операции войсками Карельского фронта в Южной Карелии в июле — августе 1944 года привели Финляндию к выходу из войны. 4 сентября военные действия с Финляндией были прекращены.

Накануне этих событий авиадивизия генерала А. П. Андреева перенесла центр тяжести в Прибалтику, где в сентябре 1944 года советское командование предприняло наступательную операцию по окончательному освобождению республик Советской Прибалтики. Незадолго до начала этой операции на аэродром базирования 34-го гвардейского авиаполка прибыла делегация трудящихся, чтобы передать гвардейцам самолеты Пе-2, построенные на средства, собранные ленинградцами. Мощные стальные птицы, на борту которых были изображены В. И. Ленин на броневике и Петр I на вздыбленном коне с надписью под ними «Ленинград», были вручены эскадрилье гвардии капитана Н. А. Клочко, впоследствии удостоенного звания Героя Советского Союза. Эти самолеты и экипажи эскадрильи «Ленинград» участвовали в Великой Отечественной войне до победного часа.

С октября 1944 года 276-я Гатчинская бомбардировочная авиадивизия вошла в состав 1-й воздушной армии, где вела боевые действия в наступательной операции 3-го Белорусского фронта на территории Восточной Пруссии. Авиаторы наносили бомбовые удары по войскам противника в Восточной Пруссии и по тильзитско-инстенбургской группировке, участвовали в штурме города-крепости Кенигсберг, овладении портом Пиллау. Последний бомбовый удар дивизия нанесла 8 мая 1945 года по скоплению немецких войск на косе Фриш-Нерунг. К этому времени на Боевом Знамени 276-й Гатчинской бомбардировочной авиадивизии сияли два ордена Красного Знамени, орден Суворова II степени и орден Кутузова II степени. В годы Великой Отечественной войны авиадивизия за образцовое выполнение боевых заданий командования 19 раз отмечалась в приказах Верховного Главнокомандующего.

В списке ветеранов 276-й Гатчинской бомбардировочной авиадивизии среди множества мужских имен встречаются женские. Весной 1942 года ЦК ВЛКСМ принял решение о направлении лучших комсомолок в авиацию. Они работали на метеостанциях, оружейницами, младшими специалистами по электрооборудованию, приборному оборудованию, парашютоукладчицами. Но некоторые девушки вылетали на боевые задания. Летом 1943 года Мария Малькова и Вера Дегтярева, обслуживавшие наземную радиостанцию, в свободное от дежурства время начали упорно изучать вооружение и рацию самолета Пе-2. Учитывая их настойчивую просьбу, командир дивизии распорядился принять от них зачет, и вскоре они были зачислены в боевые экипажи пикирующих бомбардировщиков. Первый свой боевой вылет Мария Малькова сделала на Гатчину. Это было 26 января 1944 года, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. «Бомбардировщики летели так низко, — рассказывала потом Мария, — что я отчетливо видела наших бойцов, ворвавшихся в северную часть Гатчины. С земли ракетами указывали на южную часть города, откуда противник бил по нашим наступающим частям. Звено зашло и сбросило бомбы по вражеским батареям, заставив их замолчать»[63]. Затем звено Пе-2 прошло над Гатчиной на бреющем полете. С высоты менее 200 м Мария поливала свинцом гитлеровцев, метавшихся в панике на шоссе.

Но Марии не суждено было дожить до победы. 25 февраля 1944 года экипаж в составе лейтенантов Л. В. Салтыкова, В. М. Михалева и ефрейтора М. К. Мальковой получил задание по уничтожению вражеской техники. В неравном бою с истребителями противника самолет был сбит, экипаж погиб. В поселке Дружная Горка Гатчинского района стоит обелиск, на котором написаны имена членов этого боевого экипажа.

Вера Дегтярева (ныне Шевщукова) проживает в Перми, поддерживает связь с военно-патриотическим клубом «Поиск» гатчинского СПТУ-233. Юные патриоты клуба знают, что Вера Ивановна во время войны совершила 69 боевых вылетов, награждена орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени и медалями СССР. Знают они и о подвигах ее боевой подруги Марии Мальковой…

Свет памяти

Иллюстраций

Вторым в осажденный город прибыл 140-й бомбардировочный авиаполк под командованием подполковника Г. Т. Гречухина. До этого 140-й бомбардировочный авиаполк участвовал в Великой Отечественной войне на Западном и Сталинградском фронтах. В начале зимы 1943 года в состав дивизии вошел 58-й Старорусский Краснознаменный бомбардировочный авиационный полк под командованием подполковника И. С. Аниськина.

Командиром 276-й бомбардировочной авиационной дивизии был назначен Александр Петрович Андреев. Он вступил в партию еще в июне 1919 года, помогал Афганистану отстоять независимость, сражался в республиканской Испании в качестве добровольца-интернационалиста.

К активным боевым действиям на Ленинградском фронте дивизия приступила в апреле 1943 года. Она участвовала в Синявинской операции и в прорыве блокады Ленинграда, активно действовала при уничтожении орудий вражеской дальнобойной артиллерии. Для выполнения этих задач в полках дивизии выделялись лучшие экипажи и подразделения. Летный состав проявлял мужество и отвагу, преодолевая мощный зенитно-артиллерийский заслон на подходах к цели и отражая нападение истребительной авиации противника.

Широко известен подвиг командира эскадрильи 34-го гвардейского полка гвардии майора В. Н. Гречишкина и штурмана эскадрильи гвардии капитана А. И. Перегудова, повторивших бессмертный подвиг Николая Гастелло. 30 сентября 1943 года эскадрилья получила приказ уничтожить дальнобойную батарею противника в районе Гатчины. Уверенно вели свой пикирующий бомбардировщик командир корабля Василий Николаевич Гречишкин и штурман Алексей Иванович Перегудов, Они быстро обнаружили батарею.

Но при выходе на боевой курс зенитный снаряд противника попал в самолет. Огонь охватил машину. Задание могло остаться невыполненным. И тогда командир принял решение ценой жизни подавить огонь артиллерии врага. Подобно Гастелло, он направил горящий бомбардировщик на позиции дальнобойной батареи фашистов, обстреливавшей Ленинград. За этот подвиг, совершенный на ленинградской земле, командир и штурман посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.

Василий Николаевич Гречишкин, отличный летчик, требовательный к себе и подчиненным командир, летал днем и ночью в любых метеорологических условиях. Только в 1942 и 1943 годах он выполнил 152 боевых вылета, успешно бомбил аэродромы противника, железнодорожные станции и военно-морские базы. Под стать ему был и штурман Алексей Иванович Перегудов. Этот замечательный экипаж своим огненным тараном в значительной степени ослабил обстрел тяжелой артиллерией города Ленина, чем спас жизнь многим ленинградцам. Подвиг авиаторов увековечен в названиях улиц Гатчины, носящих теперь имена Героев Советского Союза В. Н. Гречишкина и А. И. Перегудова.

Живым из экипажа остался только стрелок-радист гвардии старшина И. Ф. Марченко. Вот что рассказал после полета командиру полка М. Н. Колокольцеву заместитель командира группы старший лейтенант Шелудков:

— Мы по команде ведущего начали пикировать на батарею. За самолетом Гречишкина тянулся след черного дыма. Показался купол парашюта — это выпрыгнул из самолета, выполняя приказ командира, стрелок-радист Марченко. Мы бросаем бомбы и выводим машины из пикирования! А самолет Гречишкина продолжает стремительно мчаться вниз на вражескую батарею…

Весной и летом 1943 года налеты вражеской авиации на Ленинград заметно усилились. Чтобы ослабить их воздействие на осажденный город, командование 13-й воздушной армии организовало ряд мощных бомбардировочно-штурмовых ударов по аэродромам противника. 276-я бомбардировочная авиационная дивизия действовала совместно с 277-й штурмовой авиационной дивизией. Десятки раз водил свою эскадрилью в бой гвардии майор И. Ф. Кованев, слава о котором гремела на Ленинградском фронте. В осажденном Ленинграде в честь него была выпущена почтовая карточка с его портретом, а ленинградская поэтесса Людмила Попова посвятила ему поэму.

Примечателен один из боевых эпизодов с участием гвардии майора Ковалева, о котором рассказал гатчинец ветеран 276-й авиадивизии Владимир Тимофеевич Анисимов:

— 13 апреля 1943 года эскадрилья гвардии майора Кованева поднялась в воздух, чтобы совместно со штурмовиками 277-й авиадивизии нанести удар по Гатчинскому аэродрому, с которого немцы производили налеты на Ленинград. Погода благоприятствовала выполнению задания. С высоты хорошо просматривались знакомые очертания Петропавловской крепости, каменные набережные Невы, опустевшие проспекты и улицы города.

Линию фронта перешли на высоте 3000 метров , но едва миновали ее, как эскадрилью и прикрывавших ее истребителей внезапно атаковали «фокке-вульфы». Им удалось отсечь группу сопровождения от бомбардировщиков. Разгорелся бой, из которого девятке Кованева удалось вырваться и продолжить путь к цели. Однако часть немецких истребителей увязалась за группой самолетов Пе-2… Вот меткой очередью стрелок-радист Леонид Курыш сбил один истребитель, другой отвернул в сторону. Эскадрилья упрямо шла вперед по курсу, проложенному штурманом Юрченко.

Вот и Гатчина. Бомбы легли на аэродром. Около тридцати вражеских самолетов, стоявших вдоль полосы, превратились в пылающие факелы. Задание было выполнено. Немцы еще долго не могли оправиться от столь мощного удара.

Но война есть война. Смелый рейд стоил эскадрилье двух пикирующих бомбардировщиков, а командир эскадрильи привез на своем Пе-2 тяжелораненого штурмана Героя Советского Союза Федора Сергеевича Юрченко и убитого стрелка-радиста Леонида Курьина, имя которого навечно занесено в списки личного состава гвардейского авиаполка.

Боевые полки 276-й авиадивизии не давали покоя врагу в районах Тосно, Гатчины, Луги, Кингисеппа. 3 сентября 1943 года пикирующие бомбардировщики 276-й дивизии разбили скопление железнодорожных эшелонов в Гатчине. В результате бомбового удара и штурмовки с воздуха на станциях Гатчина-Балтийская, Гатчина-Товарная и Гатчина-Сортировочная было разбито 48 вагонов, взорвано 4 склада боеприпасов, 2 склада ГСМ и подавлено 12 батарей зенитной артиллерии противника. 15 сентября авиаторы успешно нанесли удар по узлу сопротивления фашистов и подходящим резервам на участке Мга, Тосно, Новолисино, где было уничтожено пять артиллерийских батарей, две зенитные батареи и две зенитно-пулеметные точки, нанесен существенный урон противнику в живой силе и технике.

В 1943 году полки 276-й дивизии препятствовали железнодорожным и автогужевым перевозкам противника. Бомбовые удары наносились по мостам, переправам, подъездным путям и эстакадам. И в этом вновь отличились летчики 34-го гвардейского авиаполка.

В условиях плотного заградительного зенитного огня экипаж С. Глинского, выведенный на цель штурманом Н. Терешковым, точным попаданием с малой высоты надолго вывел из строя мост через Лугу, прервав тем самым движение на важнейшей магистрали в сети коммуникаций противника.

На протяжении всего года 276-я бомбардировочная авиационная дивизия оказывала также помощь партизанам. Часто на спецзадания летал экипаж П. И. Младинского, который у партизан считался своим человеком. Летчики дивизии разбрасывали листовки в тылу врага, морально разоружая немецких солдат и вселяя надежду в советских людей на скорое освобождение.

К началу 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования поставила задачу по разгрому немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом и освобождению от оккупантов всей Ленинградской области. К этому времени Военным советом фронта предпринимались меры по подавлению вражеских артбатарей, в чем активное участие принимала авиация. В небе Гатчины действовали 275-я истребительная авиадивизия полковника А. А. Матвеева, 276-я бомбардировочная дивизия генерал-майора А. П. Андреева, 277-я штурмовая дивизия полковника Ф. С. Хатминского. Кроме того, во время прорыва и снятия блокады Ленинграда активную работу вели 2-й гвардейский истребительный корпус ПВО и ВВС Краснознаменного Балтийского флота. Авиация этих соединений систематически наносила штурмовые и бомбовые удары по железнодорожным узлам в расположении противника, по дальнобойным батареям, обстреливавшим Ленинград, осуществляла глубокую и ближнюю воздушную разведку, оказывала всевозможную помощь партизанам. Особое внимание советским командованием уделялось Гатчинскому железнодорожному узлу и немецким аэродромам в Гатчине и Сиверской.

14 января 1944 года войска Ленинградского фронта при поддержке авиации перешли в наступление. Неблагоприятные метеорологические условия не позволили осуществить непосредственную авиационную подготовку. Но экипажи 140-го авиаполка 276-й дивизии бомбардировщиков успешно действовали в этот день над расположением 18-й немецкой армии, нанося бомбовые удары по коммуникациям и живой силе противника. В последующие дни авиаторы наносили бомбовые удары по вражеским артиллерийским и минометным батареям, поддерживая наступление частей и соединений 42-й армии. Только на станции Гатчина-Товарная ими были разгромлены три железнодорожных эшелона.

В один из январских дней из штаба дивизии поступил приказ произвести бомбовый удар по Гатчинскому железнодорожному узлу, чтобы не дать фашистам подтянуть резервы для противодействия нашим наступающим войскам. Заместитель командира эскадрильи 34-го гвардейского авиаполка Сергей Николаевич Глинский поднял в воздух свою машину первым. Следом взлетели два ведомых экипажа. «Пешки» шли ниже облаков. Вот и железнодорожный узел… Заговорили зенитки. Один из снарядов противника разорвался рядом с кабиной стрелка-радиста. Глинский услышал в наушниках шлемофона сдавленный стон стрелка-радиста и два слова: «Командир… убило…» Самолет сильно тряхнуло, но твердая рука опытного пилота выровняла его. Они уже сбросили бомбы, когда вспыхнул правый мотор Пе-2 и взрыв на мгновение оглушил Глинского. «Надо держаться», — подумал он, придя в себя, и окликнул штурмана. Тот не отвечал. Глинский оглянулся — окровавленная голова капитана безжизненно опустилась на плечо. А едкий дым заполнял кабину, языки пламени лизали обшивку, обжигали лицо и руки. Чтобы не задохнуться, Глинский открыл верхний люк кабины и на всякий случай отстегнул привязные ремни. «Только бы выйти из-под огня, только бы сбить пламя», — сверлила мысль. И в этот миг машина, потеряв управление, резко нырнула вниз, а Глинского силой инерции выбросило из кабины. Он едва успел дернуть кольцо парашюта. Упал Глинский на линию телеграфных проводов, зацепившись замком парашюта за один из них, что и спасло его от гибели. В плену он пробыл недолго. С группой товарищей летчик совершил дерзкий побег, партизанил, а через несколько месяцев вернулся в родной полк. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года командиру эскадрильи Сергею Николаевичу Глинскому за отвагу и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Многое было связано с Гатчиной и у бывшего командира 34-го гвардейского авиаполка Михаила Николаевича Колокольцева. На Гатчинском аэродроме пилот Колокольцев еще в 1937 году служил в должности командира бомбардировочного отряда. Он очень гордился тем, что его летная жизнь протекала в городе, тесно связанном с развитием отечественной военной авиации. За плечами у Колокольцева были к тому времени воздушные бои с самураями на Халхин-Голе. Участвовал он и в советско-финляндской войне. Но командиром полка отважных его называли уже в конце Великой Отечественной. 21 Героя Советского Союза и двух полных кавалеров ордена Славы взрастил 34-й гвардейский авиаполк.

Добрая слава шла на Ленинградском фронте о подвигах летчиков 58-го Старорусского дважды Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова бомбардировочного полка. В войну против гитлеровской Германии полк вступил в 10 часов утра 22 июня 1941 года. Летали тогда на СБ, много потеряли боевых друзей. Только в конце 1941 года полк получил новую технику, пришло также пополнение летного и технического состава. Полк мужал, накапливал опыт, сражался на Северо-Западном, Ленинградском фронтах.

58-й Старорусский. Когда гатчинцы говорят о нем, то непременно добавляют «наш — Гатчинский». Полк активно участвовал в освобождении их родного города, его летчики громили с воздуха вражеские артиллерийские установки, скопления войск противника, эшелоны с техникой на станциях Гатчина-Балтийская и Гатчина-Товарная. Авиаторы всегда точно выходили на цель и полностью выполняли боевые задания, несмотря на плохие метеоусловия и заградительный огонь зенитных батарей противника. Иногда это стоило им жизни.

В декабре 1943 года экипаж в составе командира капитана В. П. Белугина, штурмана старшего лейтенанта П. М. Гончара и стрелка-радиста С. Алтухова, получив повреждение машины от прямого попадания зенитного снаряда, все же произвел прицельное бомбометание по станции Гатчина-Товарная. При этом штурман был убит, а стрелок-радист тяжело ранен. Капитан Белугин пытался довести Пе-2 до своего аэродрома, но горящий самолет упал недалеко от деревни Бор Гатчинского района. Спустя много лет после войны самолет был найден, и теперь скромный обелиск с тремя фамилиями героев стоит в деревне Романовка. Местные пионеры любовно ухаживают за могилой авиаторов.

В последние месяцы войны этот полк базировался в Восточной Пруссии, а затем вернулся на гатчинскую землю. Многие авиаторы навсегда связали свою судьбу с Гатчиной: А. В. Новиков, С. Н. Жвалев, И. И. Уткин, П. Л. Чекменев, М. И. Потапов и другие. Здесь родились их дети и внуки.

После разгрома фланговых группировок 18-й немецкой армии и полного снятия блокады Ленинграда 276-я авиадивизия в составе 13-й воздушной армии действовала в интересах наступающих на кингисеппско-нарвском направлении 2-й ударной армии и на гдовско-лужском направлении — 42-й и 67-й армий. Много налетов произвели экипажи дивизии по аэродромам противника. Особенно напряженными были полеты с целью нанесения бомбовых ударов по аэродрому в Тарту, имевшему мощную противовоздушную оборону.

Весной 1944 года очень много работы было у экипажей воздушных разведчиков. Выполняя задания штаба фронта, они фотографировали коммуникации, железнодорожные узлы, аэродромы противника, добывая данные, интересующие командование. Особенно отличились тогда разведывательные экипажи лейтенантов Скубы и Сахно, старшего лейтенанта Ефремова, лейтенанта Золина, младшего лейтенанта Никушина, капитанов Сизова и Кузьмина.

После снятия блокады Ленинграда 276-я авиадивизия продолжала действовать в операциях Ленинградского фронта на Карельском перешейке. А в июне 1944 года авиаторы, поддерживая наступление войск 23-й дивизии, мощными бомбовыми ударами взламывали долговременные сооружения первой и второй оборонительных полос противника, уничтожали его огневые позиции и живую силу. При выполнении этой задачи наибольший успех выпал на долю эскадрильи капитана Сырчина, экипажи которой наносили точные удары по войскам и важным объектам противника. Боевой опыт этой эскадрильи получил широкое распространение в других полках дивизии и армии.

17 июня 1944 года отличился 34-й гвардейский полк М. Н. Колокольцева. Он нанес бомбовый удар по железнодорожному узлу в Выборге, прикрытому сильным зенитным огнем и истребителями противника. Умело выполняя противозенитный маневр и используя огневую защиту, командир точно вывел полк на боевой курс. В результате этого удара было разбито и повреждено 350 железнодорожных вагонов и платформ, уничтожено 10 складов с военными материалами, произошло 8 взрывов большой силы и в 12 местах были разрушены железнодорожные пути. Потерь полк не имел.

Однако основные усилия авиадивизии, как и всей 13-й воздушной армии, были направлены на поддержку сухопутных войск. Командование общевойсковых соединений дало высокую оценку действиям авиации. Характерен отзыв, присланный штабом 21-й армии авиаторам: «Все 23 бомбоудара по пехоте, артиллерии и минометам противника производились только по назначенным целям и в установленные сроки. Командование действующих наземных войск оценивает работу авиации хорошо и отлично. В своем большинстве после массированных ударов противник деморализовывался, и наземные войска переходили в атаку, встречая незначительное сопротивление, и могли выполнять поставленную задачу»[62].

Освобождение Карельского перешейка, а также успешное проведение наступательной операции войсками Карельского фронта в Южной Карелии в июле — августе 1944 года привели Финляндию к выходу из войны. 4 сентября военные действия с Финляндией были прекращены.

Накануне этих событий авиадивизия генерала А. П. Андреева перенесла центр тяжести в Прибалтику, где в сентябре 1944 года советское командование предприняло наступательную операцию по окончательному освобождению республик Советской Прибалтики. Незадолго до начала этой операции на аэродром базирования 34-го гвардейского авиаполка прибыла делегация трудящихся, чтобы передать гвардейцам самолеты Пе-2, построенные на средства, собранные ленинградцами. Мощные стальные птицы, на борту которых были изображены В. И. Ленин на броневике и Петр I на вздыбленном коне с надписью под ними «Ленинград», были вручены эскадрилье гвардии капитана Н. А. Клочко, впоследствии удостоенного звания Героя Советского Союза. Эти самолеты и экипажи эскадрильи «Ленинград» участвовали в Великой Отечественной войне до победного часа.

С октября 1944 года 276-я Гатчинская бомбардировочная авиадивизия вошла в состав 1-й воздушной армии, где вела боевые действия в наступательной операции 3-го Белорусского фронта на территории Восточной Пруссии. Авиаторы наносили бомбовые удары по войскам противника в Восточной Пруссии и по тильзитско-инстенбургской группировке, участвовали в штурме города-крепости Кенигсберг, овладении портом Пиллау. Последний бомбовый удар дивизия нанесла 8 мая 1945 года по скоплению немецких войск на косе Фриш-Нерунг. К этому времени на Боевом Знамени 276-й Гатчинской бомбардировочной авиадивизии сияли два ордена Красного Знамени, орден Суворова II степени и орден Кутузова II степени. В годы Великой Отечественной войны авиадивизия за образцовое выполнение боевых заданий командования 19 раз отмечалась в приказах Верховного Главнокомандующего.

В списке ветеранов 276-й Гатчинской бомбардировочной авиадивизии среди множества мужских имен встречаются женские. Весной 1942 года ЦК ВЛКСМ принял решение о направлении лучших комсомолок в авиацию. Они работали на метеостанциях, оружейницами, младшими специалистами по электрооборудованию, приборному оборудованию, парашютоукладчицами. Но некоторые девушки вылетали на боевые задания. Летом 1943 года Мария Малькова и Вера Дегтярева, обслуживавшие наземную радиостанцию, в свободное от дежурства время начали упорно изучать вооружение и рацию самолета Пе-2. Учитывая их настойчивую просьбу, командир дивизии распорядился принять от них зачет, и вскоре они были зачислены в боевые экипажи пикирующих бомбардировщиков. Первый свой боевой вылет Мария Малькова сделала на Гатчину. Это было 26 января 1944 года, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. «Бомбардировщики летели так низко, — рассказывала потом Мария, — что я отчетливо видела наших бойцов, ворвавшихся в северную часть Гатчины. С земли ракетами указывали на южную часть города, откуда противник бил по нашим наступающим частям. Звено зашло и сбросило бомбы по вражеским батареям, заставив их замолчать»[63]. Затем звено Пе-2 прошло над Гатчиной на бреющем полете. С высоты менее 200 м Мария поливала свинцом гитлеровцев, метавшихся в панике на шоссе.

Но Марии не суждено было дожить до победы. 25 февраля 1944 года экипаж в составе лейтенантов Л. В. Салтыкова, В. М. Михалева и ефрейтора М. К. Мальковой получил задание по уничтожению вражеской техники. В неравном бою с истребителями противника самолет был сбит, экипаж погиб. В поселке Дружная Горка Гатчинского района стоит обелиск, на котором написаны имена членов этого боевого экипажа.

Вера Дегтярева (ныне Шевщукова) проживает в Перми, поддерживает связь с военно-патриотическим клубом «Поиск» гатчинского СПТУ-233. Юные патриоты клуба знают, что Вера Ивановна во время войны совершила 69 боевых вылетов, награждена орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени и медалями СССР. Знают они и о подвигах ее боевой подруги Марии Мальковой…

Свет памяти

«Гатчинцы свято чтят память о тех, кто сложил свои головы за свободу и независимость нашей великой Родины, отстоял завоевания Октября, кто дорогой ценой в суровые годы войны ковал победу над врагом. Их подвиг запечатлен в названиях улиц города Гатчины: „имени 120-й дивизии“, „имени Григорина“, „имени Балтийцев-ополченцев“, „имени Героя Советского Союза Киргетова… Матвеева… Гречишкина… Перегудова“, „имени пионера-партизана Коли Подрядчикова…“[64].

У ленинградцев есть хороший девиз: «Люби и знай свой город!» Следуют ему и гатчинцы. Жители города и района немало знают об авиаторах 276, 275 и 330-й дивизий, а также о земляках крылатой профессии и героях, погибших в результате воздушных таранов на гатчинской земле. Этим они обязаны краеведам и ветеранам авиации Г. П. Трофимову, А. П. Смирнову, Л. М. Петухову, В. Т. Анисимову, Г. М. Кравцову.

Есть у Гатчины свои герои-летчики. Имя Героя Советского Союза Всеволода Александровича Ширяева особенно дорого гатчинцам. Первые 19 лет своей жизни он провел в этом городе, где учился, мужал, готовился стать военным летчиком. За участие в войне с белофиннами он был награжден медалью «За отвагу». Но свой главный подвиг Всеволод Александрович совершил, защищая нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков.

4 сентября 1942 года капитан Ширяев во главе эскадрильи вылетел на уничтожение войск и техники противника. От прямого попадания зенитного снаряда самолет командира загорелся, но продолжал бомбить цель. Видя, что спасти себя и самолет невозможно, Всеволод Александрович отделился от группы, отыскал большое скопление автотранспорта и направил туда горящую машину. Его подвиг на глазах летчиков эскадрильи вызвал еще большую ненависть к врагу. Едва вернувшись с боевого задания, летчики снова поднялись в воздух, чтобы отомстить фашистам за своего боевого командира.

За героический подвиг при защите нашей Родины Всеволоду Александровичу Ширяеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Имя летчика увековечено на мраморной мемориальной доске, установленной на здании средней школы № 4, где он учился.

Материалы о боевой деятельности черноморского летчика Георгия Ивановича Матвеева хранятся в Центральном военно-морском архиве в Гатчине. Документы рассказывают, что за период войны пилот совершил 283 боевых вылета, провел 13 воздушных боев, сбив пять самолетов противника, произвел 65 штурмовок, в результате которых уничтожено более 500 вражеских солдат и офицеров, десятки автомашин, много зенитных и минометных точек. Он участвовал в обороне Севастополя, Одессы и Кавказа, был награжден четырьмя орденами Красного Знамени, именным оружием и другими знаками отличия.

Георгий Иванович Матвеев родился в Гатчине в семье паровозного машиниста, учился в городской железнодорожной школе, был активным комсомольцем, редактировал школьную стенгазету. Ныне в Гатчине улица Рабочая, на которой жил летчик, носит имя Матвеева. А 13 октября 1967 года на доме, где жил Георгий Иванович, была установлена мемориальная доска.

Гатчинцы знают и помнят героев-авиаторов, прославившихся на ленинградской земле. Среди них последователи П. Н. Нестерова — летчики, совершившие воздушные и огненные тараны, Петр Харитонов, Михаил Антонов, Юрий Спицын, Василий Гречишкин, Алексей Перегудов, Михаил Рысев.

Первый воздушный таран Петр Харитонов совершил 28 июня 1941 года в районе города Остров Псковской области, сбив немецкий Ю-88. Отважный летчик на поврежденной машине благополучно произвел посадку. За этот подвиг младшему лейтенанту Петру Тимофеевичу Харитонову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1941 года в числе первых трех летчиков в Великой Отечественной войне было присвоено звание Героя Советского Союза.

Второй воздушный таран Петр Харитонов совершил 25 августа 1941 года над деревней Зайцеве Гатчинского района.

Заместитель командира эскадрильи 154-го гвардейского истребительного авиаполка старший лейтенант А. Н. Сторожаков участвовал в боях против гитлеровцев с первого дня войны, совершил 152 боевых вылета, провел 25 воздушных боев, лично сбил 10 самолетов противника и три — в группе.

Эти боевые данные из короткой фронтовой жизни отважного летчика-истребителя Алексея Николаевича Сторожакова взяты из документов Архива Министерства обороны СССР. Там же хранится представление на звание Героя Советского Союза, подписанное командующим Ленинградским фронтом генерал-лейтенантом М. С. Хозиным и членом Военного совета фронта секретарем ЦК ВКП(б) А. А. Ждановым. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1942 года Сторожакову Алексею Николаевичу за героические подвиги, совершенные при выполнении боевых заданий командования на фронте в борьбе с немецкими захватчиками, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Имеется в архиве и еще один документ:

Кроме стелы, установленной на могиле А. Н. Сторожакова, комплекс включает небольшой обелиск на месте падения самолета и бюст героя.

…Ныне чертеж Гатчинского аэродрома лежит на столе архитекторов и строителей. Учитывая большое градостроительное значение застройки района аэродрома, Госстрой РСФСР объявил конкурс на проект жилого района. Первое место завоевал коллектив молодых архитекторов и инженеров института «ЛенНИИпроект» во главе с В. Назаровым и Э. Ефановым. Им удалось проникнуться «духом Гатчины». Теперь здесь строится микрорайон на 90 тыс. жителей. Талантливым проектантам удалось вписать взлетно-посадочную полосу в планировку района, сохранив ее как своеобразный памятник.

Авторы проекта решили продлить просеку-бульвар от Гатчинского дворца до пересечения с бывшей взлетно-посадочной полосой. Два направления пересекутся в центре композиции жилого района. Здесь резервируется участок для Музея истории Гатчинского аэродрома. При этом взлетно-посадочная полоса закрепляется навечно как бульвар, имеющий историческое значение. Здесь будут размещены бюсты прославленных авиаторов.

В истории первого военного аэродрома, расположенного в Гатчине, как в капле воды, отразился весь большой и славный путь, который прошла русская и советская авиация от аэроплана Можайского до сегодняшних всепогодных сверхзвуковых ракетоносцев.

У ленинградцев есть хороший девиз: «Люби и знай свой город!» Следуют ему и гатчинцы. Жители города и района немало знают об авиаторах 276, 275 и 330-й дивизий, а также о земляках крылатой профессии и героях, погибших в результате воздушных таранов на гатчинской земле. Этим они обязаны краеведам и ветеранам авиации Г. П. Трофимову, А. П. Смирнову, Л. М. Петухову, В. Т. Анисимову, Г. М. Кравцову.

Есть у Гатчины свои герои-летчики. Имя Героя Советского Союза Всеволода Александровича Ширяева особенно дорого гатчинцам. Первые 19 лет своей жизни он провел в этом городе, где учился, мужал, готовился стать военным летчиком. За участие в войне с белофиннами он был награжден медалью «За отвагу». Но свой главный подвиг Всеволод Александрович совершил, защищая нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков.

4 сентября 1942 года капитан Ширяев во главе эскадрильи вылетел на уничтожение войск и техники противника. От прямого попадания зенитного снаряда самолет командира загорелся, но продолжал бомбить цель. Видя, что спасти себя и самолет невозможно, Всеволод Александрович отделился от группы, отыскал большое скопление автотранспорта и направил туда горящую машину. Его подвиг на глазах летчиков эскадрильи вызвал еще большую ненависть к врагу. Едва вернувшись с боевого задания, летчики снова поднялись в воздух, чтобы отомстить фашистам за своего боевого командира.

За героический подвиг при защите нашей Родины Всеволоду Александровичу Ширяеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Имя летчика увековечено на мраморной мемориальной доске, установленной на здании средней школы № 4, где он учился.

Материалы о боевой деятельности черноморского летчика Георгия Ивановича Матвеева хранятся в Центральном военно-морском архиве в Гатчине. Документы рассказывают, что за период войны пилот совершил 283 боевых вылета, провел 13 воздушных боев, сбив пять самолетов противника, произвел 65 штурмовок, в результате которых уничтожено более 500 вражеских солдат и офицеров, десятки автомашин, много зенитных и минометных точек. Он участвовал в обороне Севастополя, Одессы и Кавказа, был награжден четырьмя орденами Красного Знамени, именным оружием и другими знаками отличия.

Георгий Иванович Матвеев родился в Гатчине в семье паровозного машиниста, учился в городской железнодорожной школе, был активным комсомольцем, редактировал школьную стенгазету. Ныне в Гатчине улица Рабочая, на которой жил летчик, носит имя Матвеева. А 13 октября 1967 года на доме, где жил Георгий Иванович, была установлена мемориальная доска.

Гатчинцы знают и помнят героев-авиаторов, прославившихся на ленинградской земле. Среди них последователи П. Н. Нестерова — летчики, совершившие воздушные и огненные тараны, Петр Харитонов, Михаил Антонов, Юрий Спицын, Василий Гречишкин, Алексей Перегудов, Михаил Рысев.

Первый воздушный таран Петр Харитонов совершил 28 июня 1941 года в районе города Остров Псковской области, сбив немецкий Ю-88. Отважный летчик на поврежденной машине благополучно произвел посадку. За этот подвиг младшему лейтенанту Петру Тимофеевичу Харитонову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1941 года в числе первых трех летчиков в Великой Отечественной войне было присвоено звание Героя Советского Союза.

Второй воздушный таран Петр Харитонов совершил 25 августа 1941 года над деревней Зайцеве Гатчинского района.

Заместитель командира эскадрильи 154-го гвардейского истребительного авиаполка старший лейтенант А. Н. Сторожаков участвовал в боях против гитлеровцев с первого дня войны, совершил 152 боевых вылета, провел 25 воздушных боев, лично сбил 10 самолетов противника и три — в группе.

Эти боевые данные из короткой фронтовой жизни отважного летчика-истребителя Алексея Николаевича Сторожакова взяты из документов Архива Министерства обороны СССР. Там же хранится представление на звание Героя Советского Союза, подписанное командующим Ленинградским фронтом генерал-лейтенантом М. С. Хозиным и членом Военного совета фронта секретарем ЦК ВКП(б) А. А. Ждановым. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1942 года Сторожакову Алексею Николаевичу за героические подвиги, совершенные при выполнении боевых заданий командования на фронте в борьбе с немецкими захватчиками, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Имеется в архиве и еще один документ:

«Заместитель командира эскадрильи, он же штурман, Герой Советского Союза старший лейтенант Сторожаков Алексей Николаевич при сопровождении самолетов СБ на Красное Село гор. Ленинграда погиб в воздушном бою против германского фашизма на территории, занятой противником, 11 сентября 1941 года. Место погребения не установлено»[65].Место погребения не установлено. Красное Село. Гатчинский аэродром. Для опытного следопыта Михаила Маркова этого было достаточно, чтобы приступить к поиску. В 1982 году в Мариенбургском лесу он нашел воронку, откуда были извлечены останки летчика. Вскоре на месте гибели героя уже стоял обелиск с красной звездой и краткой надписью. Затем исполком Гатчинского райсовета принял решение о благоустройстве могилы А. Н. Сторожакова и сооружении памятника. По инициативе районного отделения ВООПИК проект памятника был заказан известному ленинградскому архитектору А. Д. Левенкову.

Кроме стелы, установленной на могиле А. Н. Сторожакова, комплекс включает небольшой обелиск на месте падения самолета и бюст героя.

…Ныне чертеж Гатчинского аэродрома лежит на столе архитекторов и строителей. Учитывая большое градостроительное значение застройки района аэродрома, Госстрой РСФСР объявил конкурс на проект жилого района. Первое место завоевал коллектив молодых архитекторов и инженеров института «ЛенНИИпроект» во главе с В. Назаровым и Э. Ефановым. Им удалось проникнуться «духом Гатчины». Теперь здесь строится микрорайон на 90 тыс. жителей. Талантливым проектантам удалось вписать взлетно-посадочную полосу в планировку района, сохранив ее как своеобразный памятник.

Авторы проекта решили продлить просеку-бульвар от Гатчинского дворца до пересечения с бывшей взлетно-посадочной полосой. Два направления пересекутся в центре композиции жилого района. Здесь резервируется участок для Музея истории Гатчинского аэродрома. При этом взлетно-посадочная полоса закрепляется навечно как бульвар, имеющий историческое значение. Здесь будут размещены бюсты прославленных авиаторов.

В истории первого военного аэродрома, расположенного в Гатчине, как в капле воды, отразился весь большой и славный путь, который прошла русская и советская авиация от аэроплана Можайского до сегодняшних всепогодных сверхзвуковых ракетоносцев.

Иллюстраций

А. М. Кованько

Л. В. Зверева

Мемориал близ места испытания ранцевого парашюта Котельникова

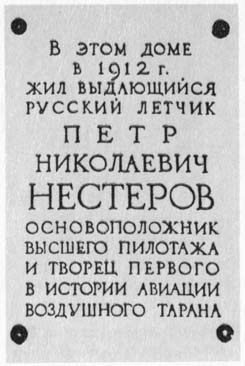

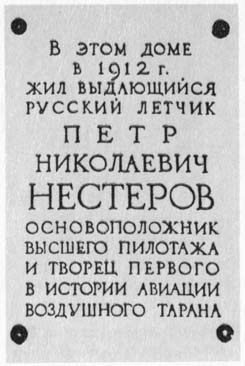

Мемориальная доска на доме, где жил П. Н. Нестеров

П. Н. Нестеров

К. К. Арцеулов

В. П. Чкалов

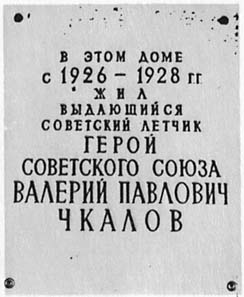

Мемориальная доска на доме, где жил В. П. Чкалов

П. В. Родимов

Надя Федорова

Бюст Героя Советского Союза А. И. Перегудова

Памятник в парке Сильвия на месте расстрела гатчинских комсомольцев

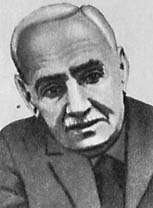

А. П. Андреев

В. А. Сандалов

В. Н. Гречишкин (слева) среди боевых друзей

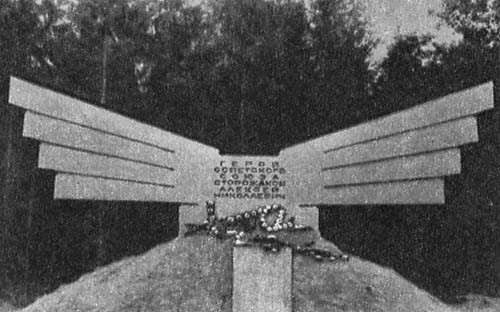

Мемориальная стела-крылья на могиле А. Н. Сторожакова

Мария Малькова

И. Ф. Кованов

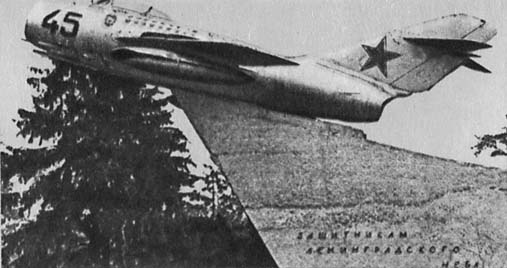

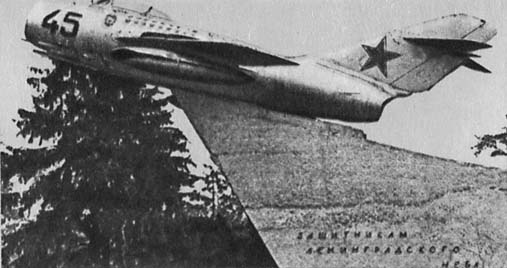

Памятник защитникам ленинградского небе на гатчинской земле