Страница:

Другие трудности были связаны с ликвидацией «козлов» и очисткой графитовых ячеек от последствий обрыва технологических каналов при «зависаниях» по разным причинам урановых блоков. При нарушении оболочки блока из-за образования продуктов коррозии урана уменьшался зазор «уран—труба», в результате сильно снижался поток воды через ТК. Система СРВ позволяла в большинстве случаев предупредить сильное «зависание» блоков в трубе и пробить без обрыва трубы специальной пешней столб блоков (выше «зависшего») в шахту разгрузки. Иногда происходил обрыв трубы, и урановые блоки оставались без охлаждения в графитовой кладке. Реактор не работал до тех пор, пока специальным инструментом уран не удаляли из графитовой ячейки.

Большой вклад в определение причин «зависания» блоков и их устранение внес Б.Г. Дубовский, который впоследствии был назначен научным руководителем промышленного реактора. Позднее ученые выявили еще одну причину «зависания» блоков – распухание уранового сердечника под действием нейтронного облучения. При отдельных загрузках урана в реакторе происходили массовые «зависания», что заставляло досрочно разгружать урановые блоки.

Установленные две причины «зависания» блоков в каналах поставили серьезные задачи перед институтами, разрабатывающими урановые сердечники, сплавы алюминия для оболочек блоков и ТК. Необходимо было совершенствовать технологические процессы на заводах—изготовителях этой продукции. Комиссия под руководством И.В. Курчатова, А.П. Александрова, Р.С. Амбарцумяна, В.В. Гончарова, В.И. Меркина и др. поручила ВИАМ (директор Амбарцумян) с привлечением других институтов (НИИ-9, НИИ-13) и завода № 12 усовершенствовать технологию изготовления урановых блоков. Наибольший вклад в обеспечение надежности работы урановых блоков в начальный период эксплуатации промышленного реактора внес Амбарцумян.

Отклонения от нормального технологического режима работы реактора происходили по самым разным причинам: это и заклинивание кюбеля с облученными блоками в разгрузочной шахте, и попадание в технологические тракты различных деталей. В одну из смен (начальник Д.С. Пинхасик) после пробивки «зависших» блоков в технологический тракт упустили пешню – металлический стержень длиной более 25 м, что повлекло за собой выполнение непредвиденных работ в тяжелых условиях.

Технологический процесс подготовки передачи урановых блоков на радиохимический завод включал операцию отделения рабочих урановых блоков от холостых алюминиевых, загружаемых в ТК ниже активной зоны. В каждом выгруженном из шахты разгрузки кюбеле с блоками, имеющими несколько каналов, находилось примерно 40% холостых блоков. В отделении готовой продукции вручную специальными приспособлениями под водой эти блоки рассортировывались. Затем в специальных вагонах-контейнерах их перевозили на радиохимическую переработку. Холостые блоки, изготовленные из «авиаля», отправляли в специальные могильники – забетонированные в земле емкости, находящиеся на территории объекта. Аварийные ситуации иногда возникали и при выполнении этих операций.

При ликвидации отдельных аварий дозы радиационного воздействия были недопустимо велики. Особенную опасность представляло заклинивание урановых блоков, находящихся в кюбелях и извлекаемых из разгрузочной шахты. Иногда последствия таких работ были трагическими. На первых порах устранение заклинивания урановых блоков проводилось вручную: вся смена выстраивалась в очередь, бегом пробегала в реакторный зал, кувалдой била по зависшим блокам и выбегала из зала. После этого проводилась «дезактивация» организма сотрудника спиртом.

Работы по ликвидации последствий «зависания» блоков обусловливали необходимость проведения калибровки графитовых ячеек и даже их рассверливания специально разработанными штангами и фрезами. При этом требовалось прослеживать ход операции в каждой графитовой ячейке, в связи с чем была создана система ведения истории ТК. Эту работу выполняла специальная группа учета работы реактора (ГУРА). В течение нескольких лет ею руководил Г.Б. Померанцев – будущий член-корреспондент АН Казахской ССР.

При дальнейшей эксплуатации реактора была выявлена масса недоработок в системах контроля за ведением технологического процесса, который непрерывно совершенствовался. Условия работы приблизились к норме только спустя несколько лет после начала эксплуатации реактора. Промышленный реактор – основная база наработки радиоизотопов, измерения некоторых ядерных констант и радиобиологических исследований.

С 1948 г. в стране был налажен выпуск радиоизотопов для народного хозяйства. Этот момент практически совпадает с началом вывода промышленного реактора на проектную мощность. До июня 1946 г. использование радиоизотопов, особенно в медицине, где дозировка радиации – основное условие для успешного лечения, велось под научным руководством лаборатории радиационных препаратов, возглавляемой Г.М. Франком. Своим решением № 310 от 3 июля 1946 г. Академия медицинских наук (АМН) СССР ввела эту лабораторию в состав своих организаций. Позднее на ее базе был организован Институт биофизики (ИБФ) Минздрава СССР. В 1948 г. постановлением Совета министров СССР (№ 2521 от 10 июля 1948 г.) и АМН СССР (№ 587 от 21 августа 1948 г.) на этот институт были возложены функции, связанные с изучением воздействия радиации на человека и безопасным применением радиоактивных источников в медицине и в народном хозяйстве. Первым директором ИБФ стал Г.М. Франк (с 1948 по 1951 г.) – будущий академик. Позднее этот ведущий научный центр страны возглавляли крупнейшие ученые: академик АН СССР А.В. Лебединский (с 1954 по 1962 г.), академик АМН СССР П.Д. Горизонтов (с 1962 по 1969 г.).

Начало вывода промышленного ядерного реактора на проектную мощность в 1948 г. совпало с организацией в Институте биофизики Минздрава СССР специальной препарационной лаборатории. Работающая на сырье (мишенях), облученном нейтронами в ядерных реакторах или заряженными частицами на ускорителях, в это время уже имевшихся в Радиевом институте и Лаборатории № 2, она поставляла радиоизотопы разным учреждениям страны.

Плотность потока тепловых нейтронов в активной зоне промышленного реактора достигла 1011—1012нейтр/(см2-с). При такой высокой для того времени плотности потока нейтронов в отведенные каналы вместо урановых блоков могли загружаться специально изготовленные блоки-мишени с исходными стабильными изотопами, которые за короткий срок при захвате нейтронов превращались в радиоактивные.

По инициативе И.В. Курчатова уже в первые годы работы реактора были выделены отдельные ячейки для получения кобальта-60, полония-210, фосфора-32, хлора-36, углерода-14 и некоторых других радионуклидов. Естественно, в промышленном реакторе не могли нарабатываться изотопы с малым периодом полураспада, которые затем следовало бы передавать в специальную препарационную лабораторию. За время перевозок такие изотопы просто распадались бы.

Для накопления как плутония, так и других радиоактивных изотопов необходимо было иметь большие плотности нейтронов. Кроме реактора «А» в то время в стране не существовало подобного источника нейтронов. Поэтому по указанию И.В. Курчатова с 1949 г. начали проводить различные физические исследования, в том числе и по ядерной изомерии. В центральном зале реактора появилась специальная установка – селектор нейтронов, на которой работники Комбината Е.А. Доильницын, Е.Е. Кулиш, Г.М. Драбкин, В.Н. Нефедов и другие вместе с сотрудниками Лаборатории № 2 проводили необходимые измерения. Позднее для наработки изотопов и физических исследований были построены сначала тяжеловодные реакторы в Лаборатории № 3 и на Комбинате № 817, а затем специальные ядерные реакторы в других организациях. Значительный вклад в развитие экспериментальной базы для наработки изотопов и проведения физических исследований внес ученый секретарь НТС ПГУ Б.С. Поздняков.

Любое увеличение числа ячеек промышленного реактора, загруженных мишенями для наработки других изотопов, связано с уменьшением числа технологических каналов, загружаемых ураном. Последнее приводит к ухудшению физических параметров реактора, в том числе к уменьшению коэффициента размножения и выработки плутония. При этом в технологических каналах несколько возрастает энергонапряженность урановых блоков, что увеличивает энергию нейтронов и изменяет их взаимодействие как с ураном-235, так и с плутонием-239. Поэтому увеличение мощности как отдельного ТК, так и реактора в целом изменяет не только скорость накопления плутония, но и его выгорание, характеризующееся как делением плутония-239, так и его превращением в более тяжелые изотопы плутония, отрицательно влияющие на свойства ядерной взрывчатки. Таким балластным изотопом является плутоний-240. Избежать наработки плутония-240 практически невозможно, поэтому в промышленном реакторе облучение урана-238 ограничивалось малыми сроками (несколько месяцев).

1.9. Медперсонал, обслуживающий промышленный реактор, и радиация

Большой вклад в определение причин «зависания» блоков и их устранение внес Б.Г. Дубовский, который впоследствии был назначен научным руководителем промышленного реактора. Позднее ученые выявили еще одну причину «зависания» блоков – распухание уранового сердечника под действием нейтронного облучения. При отдельных загрузках урана в реакторе происходили массовые «зависания», что заставляло досрочно разгружать урановые блоки.

Установленные две причины «зависания» блоков в каналах поставили серьезные задачи перед институтами, разрабатывающими урановые сердечники, сплавы алюминия для оболочек блоков и ТК. Необходимо было совершенствовать технологические процессы на заводах—изготовителях этой продукции. Комиссия под руководством И.В. Курчатова, А.П. Александрова, Р.С. Амбарцумяна, В.В. Гончарова, В.И. Меркина и др. поручила ВИАМ (директор Амбарцумян) с привлечением других институтов (НИИ-9, НИИ-13) и завода № 12 усовершенствовать технологию изготовления урановых блоков. Наибольший вклад в обеспечение надежности работы урановых блоков в начальный период эксплуатации промышленного реактора внес Амбарцумян.

Отклонения от нормального технологического режима работы реактора происходили по самым разным причинам: это и заклинивание кюбеля с облученными блоками в разгрузочной шахте, и попадание в технологические тракты различных деталей. В одну из смен (начальник Д.С. Пинхасик) после пробивки «зависших» блоков в технологический тракт упустили пешню – металлический стержень длиной более 25 м, что повлекло за собой выполнение непредвиденных работ в тяжелых условиях.

Технологический процесс подготовки передачи урановых блоков на радиохимический завод включал операцию отделения рабочих урановых блоков от холостых алюминиевых, загружаемых в ТК ниже активной зоны. В каждом выгруженном из шахты разгрузки кюбеле с блоками, имеющими несколько каналов, находилось примерно 40% холостых блоков. В отделении готовой продукции вручную специальными приспособлениями под водой эти блоки рассортировывались. Затем в специальных вагонах-контейнерах их перевозили на радиохимическую переработку. Холостые блоки, изготовленные из «авиаля», отправляли в специальные могильники – забетонированные в земле емкости, находящиеся на территории объекта. Аварийные ситуации иногда возникали и при выполнении этих операций.

При ликвидации отдельных аварий дозы радиационного воздействия были недопустимо велики. Особенную опасность представляло заклинивание урановых блоков, находящихся в кюбелях и извлекаемых из разгрузочной шахты. Иногда последствия таких работ были трагическими. На первых порах устранение заклинивания урановых блоков проводилось вручную: вся смена выстраивалась в очередь, бегом пробегала в реакторный зал, кувалдой била по зависшим блокам и выбегала из зала. После этого проводилась «дезактивация» организма сотрудника спиртом.

Работы по ликвидации последствий «зависания» блоков обусловливали необходимость проведения калибровки графитовых ячеек и даже их рассверливания специально разработанными штангами и фрезами. При этом требовалось прослеживать ход операции в каждой графитовой ячейке, в связи с чем была создана система ведения истории ТК. Эту работу выполняла специальная группа учета работы реактора (ГУРА). В течение нескольких лет ею руководил Г.Б. Померанцев – будущий член-корреспондент АН Казахской ССР.

При дальнейшей эксплуатации реактора была выявлена масса недоработок в системах контроля за ведением технологического процесса, который непрерывно совершенствовался. Условия работы приблизились к норме только спустя несколько лет после начала эксплуатации реактора. Промышленный реактор – основная база наработки радиоизотопов, измерения некоторых ядерных констант и радиобиологических исследований.

С 1948 г. в стране был налажен выпуск радиоизотопов для народного хозяйства. Этот момент практически совпадает с началом вывода промышленного реактора на проектную мощность. До июня 1946 г. использование радиоизотопов, особенно в медицине, где дозировка радиации – основное условие для успешного лечения, велось под научным руководством лаборатории радиационных препаратов, возглавляемой Г.М. Франком. Своим решением № 310 от 3 июля 1946 г. Академия медицинских наук (АМН) СССР ввела эту лабораторию в состав своих организаций. Позднее на ее базе был организован Институт биофизики (ИБФ) Минздрава СССР. В 1948 г. постановлением Совета министров СССР (№ 2521 от 10 июля 1948 г.) и АМН СССР (№ 587 от 21 августа 1948 г.) на этот институт были возложены функции, связанные с изучением воздействия радиации на человека и безопасным применением радиоактивных источников в медицине и в народном хозяйстве. Первым директором ИБФ стал Г.М. Франк (с 1948 по 1951 г.) – будущий академик. Позднее этот ведущий научный центр страны возглавляли крупнейшие ученые: академик АН СССР А.В. Лебединский (с 1954 по 1962 г.), академик АМН СССР П.Д. Горизонтов (с 1962 по 1969 г.).

Начало вывода промышленного ядерного реактора на проектную мощность в 1948 г. совпало с организацией в Институте биофизики Минздрава СССР специальной препарационной лаборатории. Работающая на сырье (мишенях), облученном нейтронами в ядерных реакторах или заряженными частицами на ускорителях, в это время уже имевшихся в Радиевом институте и Лаборатории № 2, она поставляла радиоизотопы разным учреждениям страны.

Плотность потока тепловых нейтронов в активной зоне промышленного реактора достигла 1011—1012нейтр/(см2-с). При такой высокой для того времени плотности потока нейтронов в отведенные каналы вместо урановых блоков могли загружаться специально изготовленные блоки-мишени с исходными стабильными изотопами, которые за короткий срок при захвате нейтронов превращались в радиоактивные.

По инициативе И.В. Курчатова уже в первые годы работы реактора были выделены отдельные ячейки для получения кобальта-60, полония-210, фосфора-32, хлора-36, углерода-14 и некоторых других радионуклидов. Естественно, в промышленном реакторе не могли нарабатываться изотопы с малым периодом полураспада, которые затем следовало бы передавать в специальную препарационную лабораторию. За время перевозок такие изотопы просто распадались бы.

Для накопления как плутония, так и других радиоактивных изотопов необходимо было иметь большие плотности нейтронов. Кроме реактора «А» в то время в стране не существовало подобного источника нейтронов. Поэтому по указанию И.В. Курчатова с 1949 г. начали проводить различные физические исследования, в том числе и по ядерной изомерии. В центральном зале реактора появилась специальная установка – селектор нейтронов, на которой работники Комбината Е.А. Доильницын, Е.Е. Кулиш, Г.М. Драбкин, В.Н. Нефедов и другие вместе с сотрудниками Лаборатории № 2 проводили необходимые измерения. Позднее для наработки изотопов и физических исследований были построены сначала тяжеловодные реакторы в Лаборатории № 3 и на Комбинате № 817, а затем специальные ядерные реакторы в других организациях. Значительный вклад в развитие экспериментальной базы для наработки изотопов и проведения физических исследований внес ученый секретарь НТС ПГУ Б.С. Поздняков.

Любое увеличение числа ячеек промышленного реактора, загруженных мишенями для наработки других изотопов, связано с уменьшением числа технологических каналов, загружаемых ураном. Последнее приводит к ухудшению физических параметров реактора, в том числе к уменьшению коэффициента размножения и выработки плутония. При этом в технологических каналах несколько возрастает энергонапряженность урановых блоков, что увеличивает энергию нейтронов и изменяет их взаимодействие как с ураном-235, так и с плутонием-239. Поэтому увеличение мощности как отдельного ТК, так и реактора в целом изменяет не только скорость накопления плутония, но и его выгорание, характеризующееся как делением плутония-239, так и его превращением в более тяжелые изотопы плутония, отрицательно влияющие на свойства ядерной взрывчатки. Таким балластным изотопом является плутоний-240. Избежать наработки плутония-240 практически невозможно, поэтому в промышленном реакторе облучение урана-238 ограничивалось малыми сроками (несколько месяцев).

1.9. Медперсонал, обслуживающий промышленный реактор, и радиация

При разработке ядерного оружия облучению подверглись все сотрудники, работавшие на промышленных реакторах и радиохимическом производстве, а также практически все участники ядерного процесса независимо от их положения, должности и звания, включая И.В. Курчатова. Одновременно с началом работы реактора «А» в августе 1948 г. руководством ПГУ и Минздрава СССР были подготовлены Общие санитарные нормы и правила по охране здоровья работающих на объектах Комбината № 817. Дневная норма облучения при шестичасовой смене устанавливалась 0,1 бэр, т. е. за год не более 30 бэр. В случае аварии допустимая норма однократного облучения составляла 25 бэр за время не менее 15 мин. После такого облучения проводилось медицинское обследование работника, а затем ему предоставляли либо отпуск, либо работу, исключающую воздействие радиации.

Имевшаяся в то время дозиметрическая аппаратура предназначалась для контроля мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. Индивидуальный контроль радиации работников промышленного реактора осуществлялся с помощью фотопленочных дозиметров, которые могли регистрировать дозу от 0,05 до 3 бэр с погрешностью около 30%. При наличии такого фотопленочного дозиметра в кармане комбинезона у каждого работника регистрировалась доза облучения всего тела. Пленка должна была проявляться ежесменно.

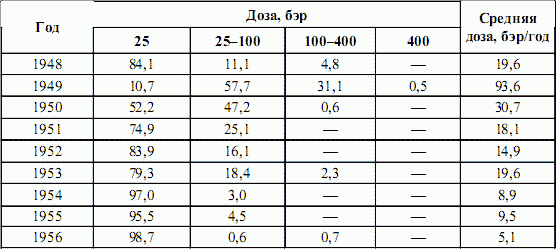

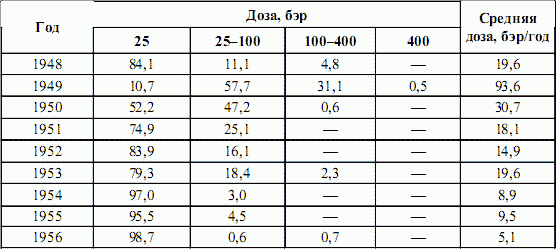

На объекте «А» была организована служба дозиметрии, возглавляемая И.М. Розманом, ранее работавшим в Лаборатории № 2 над проблемами контроля интенсивности радиации, а в Минздраве СССР создана специальная система санитарного и медицинского надзора, которой многие годы руководил заместитель министра генерал-лейтенант А.И. Бурназян. Как уже отмечалось, практически все технологические операции на промышленном реакторе были сопряжены с работой в условиях повышенной радиации. Из недавно опубликованных данных (табл. 1.5) видно, что после начального этапа работы в 1948 г., когда лишь 4,8% работающих получили дозу облучения более 100 бэр/год, радиационная обстановка в последующий год резко ухудшилась.

Таблица 1.5

Численность персонала промышленного ядерного реактора, %, получившего определенные дозы облучения в первые годы эксплуатации

Ликвидация аварийных ситуаций в первую очередь при извлечении урановых блоков не по традиционной схеме, обрывы технологических труб при зависаниях блоков привели к увеличению радиационного воздействия на персонал в среднем до 93,6 бэр/год. Только через 7 лет радиационная обстановка стабилизировалась, и превышение среднегодовых доз облучения наблюдалось лишь у 5% работающих.

Ликвидация аварийных ситуаций в первую очередь при извлечении урановых блоков не по традиционной схеме, обрывы технологических труб при зависаниях блоков привели к увеличению радиационного воздействия на персонал в среднем до 93,6 бэр/год. Только через 7 лет радиационная обстановка стабилизировалась, и превышение среднегодовых доз облучения наблюдалось лишь у 5% работающих.

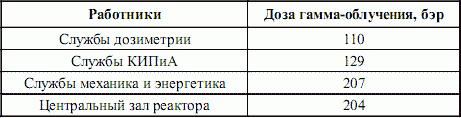

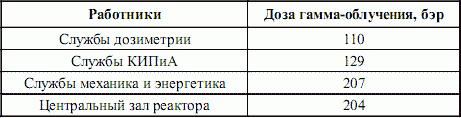

В 1952 г. был введен новый норматив, ограничивающий дозу облучения за рабочую смену значением 0,05 бэр или 15 бэр/год. Дозы разового облучения в аварийных ситуациях по-прежнему составляли 25 бэр за время не менее 15 мин. При такого рода работах, а также при ремонте оборудования отдельным лицам разрешалось получать ежегодную дозу до 100 бэр. В 1954—1956 гг. был установлен порядок перевода работников по дозиметрическим данным в «чистые» условия на срок 6 мес. при суммарном облучении за последний год более 45 бэр и за последние два года свыше 75 бэр. Только с 1970 г. норма годового уровня облучения не должна была превышать 5 бэр. Показатели, характеризующие внешнее гамма-облучение работников различных служб производственного персонала за первые десять лет работы промышленного ядерного реактора, приведены в табл. 1.6. Наибольшему радиационному воздействию подвергались тогда механики и энергетики, а также основной состав работников центрального зала реактора.

Таблица 1.6

Средняя суммарная доза внешнего гамма-облучения в различных профессиональных группах за период 1948—1958 гг.

По заключению доктора медицинских наук Н.А. Кошурниковой, ведущего в стране специалиста по радиационной гигиене, увеличение в 1,5 раза смертности от онкологических заболеваний у групп персонала, получивших свыше 100 бэр за 10 лет и 25 бэр за год, можно расценивать как результат влияния радиации. Уровень же смертности в группах с меньшими дозами облучения не отличается от уровня смертности от онкологических заболеваний взрослого населения, который составляет 200 случаев на 100 тыс. человек в год, что за 30 лет составит примерно 6%. Главная причина получения повышенных доз радиации работниками, эксплуатирующими первый промышленный реактор, заключалась в основном в необходимости в кратчайшие сроки получить делящийся материал для ядерного оружия – плутоний. Недостатки в организации реакторного производства устранялись в течение нескольких лет.

По заключению доктора медицинских наук Н.А. Кошурниковой, ведущего в стране специалиста по радиационной гигиене, увеличение в 1,5 раза смертности от онкологических заболеваний у групп персонала, получивших свыше 100 бэр за 10 лет и 25 бэр за год, можно расценивать как результат влияния радиации. Уровень же смертности в группах с меньшими дозами облучения не отличается от уровня смертности от онкологических заболеваний взрослого населения, который составляет 200 случаев на 100 тыс. человек в год, что за 30 лет составит примерно 6%. Главная причина получения повышенных доз радиации работниками, эксплуатирующими первый промышленный реактор, заключалась в основном в необходимости в кратчайшие сроки получить делящийся материал для ядерного оружия – плутоний. Недостатки в организации реакторного производства устранялись в течение нескольких лет.

Требования военного времени предъявлялись как к ученым, так и ко всем участникам создания Атомного проекта. Для проживания И.В. Курчатова и других руководителей в «Челябинске-40» на берегу оз. Иртяш в городском парке был построен коттедж, который впоследствии перенесли в город и создали в нем Музей И.В. Курчатова. Все требуемые ресурсы выделялись на плутониевом Комбинате № 817, который позднее получил название «Маяк». Примерно за 2,5 года были построены и введены в эксплуатацию крупнейшие уникальные производства: первый промышленный реактор, первый радиохимический завод (здание 101), а также подготовлен к пуску конечный завод Комбината – завод «В». К середине 1948 г. были построены и сданы в эксплуатацию все дополнительные объекты, обеспечивающие работу трех указанных заводов, включая теплоэлектроцентраль, заводы водоснабжения и химической очистки воды для охлаждения промышленного реактора, центральную заводскую лабораторию, жилой поселок – «Челябинск-40», ремонтно-механические цеха, ветку железной дороги от ст. Кыштым и многие другие объекты.

К концу 1948 г. радиохимический завод был подготовлен к переработке облученных в промышленном ядерном реакторе урановых блоков для выделения плутония.

С первого и до последнего дня вместе со строителями первого в стране предприятия атомной промышленности – комбината «Маяк» (ныне г. Озерск) – сложный героический путь прошли медицинские работники. Их самоотверженная работа неотделима от истории создания атомного щита родины, от судьбы ковавших его людей. Строгий режим секретности, не позволявший врачам, как и другим специалистам, вести личные дневники, делать записи, фотографии, лишал возможности, особенно в ранние сроки, собрать достаточно подробную документацию и количественные показатели объема работы и нагрузки.

В развитии медицины, сопровождавшей весь путь создания ядерной бомбы, можно выделить периоды с присущими им особенностями. Здесь мы рассмотрим только первые два периода: 1945—1948 и 1948—1957 гг.

1945—1948 гг. – период создания комбината и города, связанного с деятельностью так называемого САНО базы №10 строительства МВД. В этот период медики занимались обслуживанием огромных контингентов военных подразделений, трудмобилизованных в стройотрядах, лагерных заключенных, вольнонаемных специалистов с их семьями, привлеченных к работе на новой строительной площадке в 10 км от г. Кыштым, где планировалось возведение важного секретного объекта – комбината «Маяк». Особые сложности вызывала необходимость организации медицинской службы в невоенизированных подразделениях. Приходилось работать, по сути, в чистом поле, без реального еще тогда жилого фонда и службы быта, да и без помещений для самих учреждений.

Число лагерных участков достигло в 1946 г. одиннадцати, и в каждом из них была своя медчасть. Военных и вольнонаемных из различных учреждений в Кыштыме и Старой Тече размещали по частным квартирам, в банях, сараях, строили временные каркасно-засыпные бараки. Первые восемь бараков (позднее еще два) были отданы лечебным учреждениям, управлению строительства, комендатуре, милиции. Там же размещались и члены семей первых работников этих учреждений.

Вольнонаемный состав работающих обслуживали с 1946 г. врачи Г.Г. Денцель и Л.В. Гречкина. Руководил САНО строительства майор медицинской службы Л.Б. Эпштейн. Его ближайшими помощниками были капитаны медицинской службы М.В. Монастырецкая и А.А. Лонзингер. Жилые бараки, первая столовая и примитивный магазин появились уже после того, как все эти люди приступили к работе, проявляя чудеса организационного таланта и самоотверженности. Обслуживать приходилось разнородные группы людей, размещенные на значительных расстояниях друг от друга (в Тюбуке, Кыштыме, на новой стройплощадке, в каждом из десяти лагерных участков для заключенных).

К этому времени уже был первый в стране опыт лечения двух больных острой лучевой болезнью солдат, несших службу на комбинате. Доза их облучения составляла 600—700 бэр. Один из них, Е. Андронов, через несколько лет после перенесенной лучевой болезни прислал фотоснимок со своими сыновьями из Северодвинска, где он долго работал плотником на судоверфи.

Забегая несколько вперед, заметим, что в 1951 г. в лагерном бараке лечились 13 облучившихся заключенных, в том числе трое с тяжелыми проявлениями острой лучевой болезни. Эти люди пострадали при прокладке траншеи возле здания Радиохимического завода 101. Основным действующим фактором было внешнее гамма-бета-излучение от загрязненной нуклидами почвы.

Первичную лучевую реакцию у них вначале приняли за пищевое отравление. После краткосрочной госпитализации они вновь вернулись к работе. Лишь появление характерных изменений кожи, а позднее, в разгар лучевой болезни, лихорадки, кровоточивости, ухудшения самочувствия позволило врачам САНО заподозрить переоблучение. На консультацию вызвали врачей медсанотдела В.Н. Дощенко, Г.Д. Байсоголов и А.К. Гуськова. Необходимые анализы подтвердили диагноз лучевой болезни. Сразу же на месте в бараке санчасти были начаты все необходимые лечебные мероприятия. Двух человек из трех тяжело пострадавших (Хомича и Воеводина) удалось вылечить; больной Куц с ориентировочной дозой общего облучения около 1200 бэр погиб.

Лечение проводилось при деятельном участии медицинского лагерного персонала и заключенных, привлеченных для ухода за пострадавшими. В бараке поддерживалась вполне удовлетворительная чистота, безотказно (по мере необходимости) сменялось личное и постельное белье, выдавалась рекомендованная врачами пища, выполнялись все лечебные процедуры, включая переливание крови, доставлялись необходимые перевязочные средства и лекарства, главными из которых были противоинфекционные препараты.

Как нужны и значимы были в таких трудных ситуациях замечательные организаторские способности и личное обаяние врачей и их помощников! Они умели использовать помощь местных маломощных лечебных учреждений (Кыштымская больница), формировали собственные лечебные учреждения и кадры, срочно доставляли необходимое медицинское оборудование, привлекали к работе более опытных врачей, прибывавших по линии Минздрава в МСО комбината.

Подготовка к пуску первого реактора (1948), а затем двух других заводов комбината (1949 г.) потребовала резко интенсифицировать пополнение медицинскими кадрами ранее малочисленного МСО-71, организованного по приказу Минздрава 20 мая 1947 г. Первым его руководителем был П.Н. Моисейцев.

1948—1957 гг. – это даты второго ответственного периода деятельности медиков, перед которыми были поставлены новые задачи. Для их решения использовались все возможные резервы пополнения кадров: была задержана демобилизация военных врачей Уральского военного округа – их направили на комбинат, интенсивно вербовались для работы в системе Третьего главного управления Минздрава, в первую очередь в МСО-71, 31 и 50, выпускники и ординаторы клиник близлежащих (Свердловского, Челябинского, Троицкого) и других (Ленинградского, Московского) мединститутов.

К марту 1949 г. в МСО был построен первый (хирургический) лечебный корпус, в котором размещались и все другие отделения.

Интенсивно шло строительство остальных корпусов МСО, использовались здания барачного типа, построенные ранее. В декабре 1950 г. открылось родильное отделение на Татыше, позднее, в 1951 г., там же появилась поликлиника и больница (главный врач В. Н. Бабичев). Начала работать городская поликлиника (главный врач П.Н. Захаров). Характерными для деятельности медиков в эти годы были бесконечные (до 5 раз) перемещения учреждений во вновь отстраивающиеся здания. Нужно было срочно, за считанные дни оперативно развертывать работу, каждый раз приспосабливаться на новом месте к необычному, далеко не всегда удачному размещению и сочетанию подразделений. Так, можно вспомнить острую эмоциональную реакцию мужчин-пациентов на происходящие с ними рядом в том же бараке события в родильном блоке (стоны и крики рожениц), размещение первого инфекционного отделения для детей вместе с матерями рядом с хирургическими койками.

Первоочередная и наиболее существенная по своей значимости задача, стоявшая перед медиками, заключалась в подборе персонала в различные цеха основных заводов. Непосредственно на предприятиях развертывалась сеть здравпунктов, которые должны были обеспечить дальнейшее наблюдение за персоналом, начинавшим свою деятельность в новых, крайне неблагоприятных условиях освоения сложной технологии и пуска заводов атомной промышленности. В этот период научно обоснованных нормативов облучения фактически не было, отсутствовал и опыт оценки принципов адекватных решений при возникновении изменений в здоровье работающих, поскольку у нас лучевая терапия не изучалась, а зарубежная информация ограничивалась преимущественно сведениями по острой лучевой болезни.

Медосмотр прибывавших на комбинат людей перед началом работы на производстве проводился в городской поликлинике. Вопросы допуска решались на специальных комиссиях после тщательного осмотра каждым специалистом и повторных исследований картины крови. Эти результаты сопоставлялись с данными, ранее полученными по месту жительства или прежней работы. Записи всех сведений и решений в медицинских книжках, сохранившиеся до наших дней, сделанные опытными врачами и лаборантами, а в сложных случаях комиссией (председатель А.А. Плетенева), стали бесценными для дальнейшей оценки здоровья в ходе медицинского наблюдения за работавшими. До 1954 г. здравпункты работали круглосуточно с огромной нагрузкой: за первые 5 лет было проведено более 100 000 медицинских осмотров. Тяжелая ситуация, связанная с профессиональным облучением, требовала проведения более частых медосмотров и анализов крови: до 5—10 вместо 1 раза в год согласно указаниям Минздрава. Вне графика, в любой день и час принимались на здравпункте работники, кассета которых за смену набирала дозу, равную или большую 25 бэр. Именно среди этих интенсивно облучавшихся людей, так называемых сигналистов, появились первые случаи хронической и подострой лучевой болезни. Из их числа в первые 10 лет было зарегистрировано 7 случаев острых лейкозов, оцениваемых уже как следствие интенсивного облучения. Всего за эти годы было диагностировано 2000 случаев хронической лучевой болезни.

Врачам приходилось обобщать результаты этих беспрецедентных наблюдений и на их основе выбирать и самим же претворять в жизнь сложные практические решения. Несмотря на молодость врачей, пациенты доверяли им свою судьбу и сообщали, хотя это запрещалось, данные о возможных источниках повышенного облучения. Тесный контакт установился и с руководством комбината, хотя иногда возникали острые схватки по поводу вывода облученного персонала из цехов. Как правило, это объяснялось крайне напряженной производственной обстановой и, за редким исключением, не оставляло следа в служебных и личных взаимоотношениях медиков и работников завода. Примером более затяжного конфликта была гневная реакция Е.П. Славского (в 1950 г.) на докладную врача здравпункта завода № 25 Е.А. Емановой с требованием вывести 10 из 12 начальников отделений в связи с обнаружением у них изменений в картине крови. Сменяемость персонала в некоторых отделениях в это время достигала чрезвычайных размеров, поэтому иногда принимались вынужденные компромиссные решения о временном ограничении посещения наиболее опасных участков и об отстранении от определенных операций. Эти меры также давали некоторый паллиативный эффект и как-то разрешали напряженную ситуацию. Однако в глубине души работники комбината понимали обоснованность тревог медиков за людей и требований по их защите.

Имевшаяся в то время дозиметрическая аппаратура предназначалась для контроля мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. Индивидуальный контроль радиации работников промышленного реактора осуществлялся с помощью фотопленочных дозиметров, которые могли регистрировать дозу от 0,05 до 3 бэр с погрешностью около 30%. При наличии такого фотопленочного дозиметра в кармане комбинезона у каждого работника регистрировалась доза облучения всего тела. Пленка должна была проявляться ежесменно.

На объекте «А» была организована служба дозиметрии, возглавляемая И.М. Розманом, ранее работавшим в Лаборатории № 2 над проблемами контроля интенсивности радиации, а в Минздраве СССР создана специальная система санитарного и медицинского надзора, которой многие годы руководил заместитель министра генерал-лейтенант А.И. Бурназян. Как уже отмечалось, практически все технологические операции на промышленном реакторе были сопряжены с работой в условиях повышенной радиации. Из недавно опубликованных данных (табл. 1.5) видно, что после начального этапа работы в 1948 г., когда лишь 4,8% работающих получили дозу облучения более 100 бэр/год, радиационная обстановка в последующий год резко ухудшилась.

Таблица 1.5

Численность персонала промышленного ядерного реактора, %, получившего определенные дозы облучения в первые годы эксплуатации

В 1952 г. был введен новый норматив, ограничивающий дозу облучения за рабочую смену значением 0,05 бэр или 15 бэр/год. Дозы разового облучения в аварийных ситуациях по-прежнему составляли 25 бэр за время не менее 15 мин. При такого рода работах, а также при ремонте оборудования отдельным лицам разрешалось получать ежегодную дозу до 100 бэр. В 1954—1956 гг. был установлен порядок перевода работников по дозиметрическим данным в «чистые» условия на срок 6 мес. при суммарном облучении за последний год более 45 бэр и за последние два года свыше 75 бэр. Только с 1970 г. норма годового уровня облучения не должна была превышать 5 бэр. Показатели, характеризующие внешнее гамма-облучение работников различных служб производственного персонала за первые десять лет работы промышленного ядерного реактора, приведены в табл. 1.6. Наибольшему радиационному воздействию подвергались тогда механики и энергетики, а также основной состав работников центрального зала реактора.

Таблица 1.6

Средняя суммарная доза внешнего гамма-облучения в различных профессиональных группах за период 1948—1958 гг.

Требования военного времени предъявлялись как к ученым, так и ко всем участникам создания Атомного проекта. Для проживания И.В. Курчатова и других руководителей в «Челябинске-40» на берегу оз. Иртяш в городском парке был построен коттедж, который впоследствии перенесли в город и создали в нем Музей И.В. Курчатова. Все требуемые ресурсы выделялись на плутониевом Комбинате № 817, который позднее получил название «Маяк». Примерно за 2,5 года были построены и введены в эксплуатацию крупнейшие уникальные производства: первый промышленный реактор, первый радиохимический завод (здание 101), а также подготовлен к пуску конечный завод Комбината – завод «В». К середине 1948 г. были построены и сданы в эксплуатацию все дополнительные объекты, обеспечивающие работу трех указанных заводов, включая теплоэлектроцентраль, заводы водоснабжения и химической очистки воды для охлаждения промышленного реактора, центральную заводскую лабораторию, жилой поселок – «Челябинск-40», ремонтно-механические цеха, ветку железной дороги от ст. Кыштым и многие другие объекты.

К концу 1948 г. радиохимический завод был подготовлен к переработке облученных в промышленном ядерном реакторе урановых блоков для выделения плутония.

С первого и до последнего дня вместе со строителями первого в стране предприятия атомной промышленности – комбината «Маяк» (ныне г. Озерск) – сложный героический путь прошли медицинские работники. Их самоотверженная работа неотделима от истории создания атомного щита родины, от судьбы ковавших его людей. Строгий режим секретности, не позволявший врачам, как и другим специалистам, вести личные дневники, делать записи, фотографии, лишал возможности, особенно в ранние сроки, собрать достаточно подробную документацию и количественные показатели объема работы и нагрузки.

В развитии медицины, сопровождавшей весь путь создания ядерной бомбы, можно выделить периоды с присущими им особенностями. Здесь мы рассмотрим только первые два периода: 1945—1948 и 1948—1957 гг.

1945—1948 гг. – период создания комбината и города, связанного с деятельностью так называемого САНО базы №10 строительства МВД. В этот период медики занимались обслуживанием огромных контингентов военных подразделений, трудмобилизованных в стройотрядах, лагерных заключенных, вольнонаемных специалистов с их семьями, привлеченных к работе на новой строительной площадке в 10 км от г. Кыштым, где планировалось возведение важного секретного объекта – комбината «Маяк». Особые сложности вызывала необходимость организации медицинской службы в невоенизированных подразделениях. Приходилось работать, по сути, в чистом поле, без реального еще тогда жилого фонда и службы быта, да и без помещений для самих учреждений.

Число лагерных участков достигло в 1946 г. одиннадцати, и в каждом из них была своя медчасть. Военных и вольнонаемных из различных учреждений в Кыштыме и Старой Тече размещали по частным квартирам, в банях, сараях, строили временные каркасно-засыпные бараки. Первые восемь бараков (позднее еще два) были отданы лечебным учреждениям, управлению строительства, комендатуре, милиции. Там же размещались и члены семей первых работников этих учреждений.

Вольнонаемный состав работающих обслуживали с 1946 г. врачи Г.Г. Денцель и Л.В. Гречкина. Руководил САНО строительства майор медицинской службы Л.Б. Эпштейн. Его ближайшими помощниками были капитаны медицинской службы М.В. Монастырецкая и А.А. Лонзингер. Жилые бараки, первая столовая и примитивный магазин появились уже после того, как все эти люди приступили к работе, проявляя чудеса организационного таланта и самоотверженности. Обслуживать приходилось разнородные группы людей, размещенные на значительных расстояниях друг от друга (в Тюбуке, Кыштыме, на новой стройплощадке, в каждом из десяти лагерных участков для заключенных).

К этому времени уже был первый в стране опыт лечения двух больных острой лучевой болезнью солдат, несших службу на комбинате. Доза их облучения составляла 600—700 бэр. Один из них, Е. Андронов, через несколько лет после перенесенной лучевой болезни прислал фотоснимок со своими сыновьями из Северодвинска, где он долго работал плотником на судоверфи.

Забегая несколько вперед, заметим, что в 1951 г. в лагерном бараке лечились 13 облучившихся заключенных, в том числе трое с тяжелыми проявлениями острой лучевой болезни. Эти люди пострадали при прокладке траншеи возле здания Радиохимического завода 101. Основным действующим фактором было внешнее гамма-бета-излучение от загрязненной нуклидами почвы.

Первичную лучевую реакцию у них вначале приняли за пищевое отравление. После краткосрочной госпитализации они вновь вернулись к работе. Лишь появление характерных изменений кожи, а позднее, в разгар лучевой болезни, лихорадки, кровоточивости, ухудшения самочувствия позволило врачам САНО заподозрить переоблучение. На консультацию вызвали врачей медсанотдела В.Н. Дощенко, Г.Д. Байсоголов и А.К. Гуськова. Необходимые анализы подтвердили диагноз лучевой болезни. Сразу же на месте в бараке санчасти были начаты все необходимые лечебные мероприятия. Двух человек из трех тяжело пострадавших (Хомича и Воеводина) удалось вылечить; больной Куц с ориентировочной дозой общего облучения около 1200 бэр погиб.

Лечение проводилось при деятельном участии медицинского лагерного персонала и заключенных, привлеченных для ухода за пострадавшими. В бараке поддерживалась вполне удовлетворительная чистота, безотказно (по мере необходимости) сменялось личное и постельное белье, выдавалась рекомендованная врачами пища, выполнялись все лечебные процедуры, включая переливание крови, доставлялись необходимые перевязочные средства и лекарства, главными из которых были противоинфекционные препараты.

Как нужны и значимы были в таких трудных ситуациях замечательные организаторские способности и личное обаяние врачей и их помощников! Они умели использовать помощь местных маломощных лечебных учреждений (Кыштымская больница), формировали собственные лечебные учреждения и кадры, срочно доставляли необходимое медицинское оборудование, привлекали к работе более опытных врачей, прибывавших по линии Минздрава в МСО комбината.

Подготовка к пуску первого реактора (1948), а затем двух других заводов комбината (1949 г.) потребовала резко интенсифицировать пополнение медицинскими кадрами ранее малочисленного МСО-71, организованного по приказу Минздрава 20 мая 1947 г. Первым его руководителем был П.Н. Моисейцев.

1948—1957 гг. – это даты второго ответственного периода деятельности медиков, перед которыми были поставлены новые задачи. Для их решения использовались все возможные резервы пополнения кадров: была задержана демобилизация военных врачей Уральского военного округа – их направили на комбинат, интенсивно вербовались для работы в системе Третьего главного управления Минздрава, в первую очередь в МСО-71, 31 и 50, выпускники и ординаторы клиник близлежащих (Свердловского, Челябинского, Троицкого) и других (Ленинградского, Московского) мединститутов.

К марту 1949 г. в МСО был построен первый (хирургический) лечебный корпус, в котором размещались и все другие отделения.

Интенсивно шло строительство остальных корпусов МСО, использовались здания барачного типа, построенные ранее. В декабре 1950 г. открылось родильное отделение на Татыше, позднее, в 1951 г., там же появилась поликлиника и больница (главный врач В. Н. Бабичев). Начала работать городская поликлиника (главный врач П.Н. Захаров). Характерными для деятельности медиков в эти годы были бесконечные (до 5 раз) перемещения учреждений во вновь отстраивающиеся здания. Нужно было срочно, за считанные дни оперативно развертывать работу, каждый раз приспосабливаться на новом месте к необычному, далеко не всегда удачному размещению и сочетанию подразделений. Так, можно вспомнить острую эмоциональную реакцию мужчин-пациентов на происходящие с ними рядом в том же бараке события в родильном блоке (стоны и крики рожениц), размещение первого инфекционного отделения для детей вместе с матерями рядом с хирургическими койками.

Первоочередная и наиболее существенная по своей значимости задача, стоявшая перед медиками, заключалась в подборе персонала в различные цеха основных заводов. Непосредственно на предприятиях развертывалась сеть здравпунктов, которые должны были обеспечить дальнейшее наблюдение за персоналом, начинавшим свою деятельность в новых, крайне неблагоприятных условиях освоения сложной технологии и пуска заводов атомной промышленности. В этот период научно обоснованных нормативов облучения фактически не было, отсутствовал и опыт оценки принципов адекватных решений при возникновении изменений в здоровье работающих, поскольку у нас лучевая терапия не изучалась, а зарубежная информация ограничивалась преимущественно сведениями по острой лучевой болезни.

Медосмотр прибывавших на комбинат людей перед началом работы на производстве проводился в городской поликлинике. Вопросы допуска решались на специальных комиссиях после тщательного осмотра каждым специалистом и повторных исследований картины крови. Эти результаты сопоставлялись с данными, ранее полученными по месту жительства или прежней работы. Записи всех сведений и решений в медицинских книжках, сохранившиеся до наших дней, сделанные опытными врачами и лаборантами, а в сложных случаях комиссией (председатель А.А. Плетенева), стали бесценными для дальнейшей оценки здоровья в ходе медицинского наблюдения за работавшими. До 1954 г. здравпункты работали круглосуточно с огромной нагрузкой: за первые 5 лет было проведено более 100 000 медицинских осмотров. Тяжелая ситуация, связанная с профессиональным облучением, требовала проведения более частых медосмотров и анализов крови: до 5—10 вместо 1 раза в год согласно указаниям Минздрава. Вне графика, в любой день и час принимались на здравпункте работники, кассета которых за смену набирала дозу, равную или большую 25 бэр. Именно среди этих интенсивно облучавшихся людей, так называемых сигналистов, появились первые случаи хронической и подострой лучевой болезни. Из их числа в первые 10 лет было зарегистрировано 7 случаев острых лейкозов, оцениваемых уже как следствие интенсивного облучения. Всего за эти годы было диагностировано 2000 случаев хронической лучевой болезни.

Врачам приходилось обобщать результаты этих беспрецедентных наблюдений и на их основе выбирать и самим же претворять в жизнь сложные практические решения. Несмотря на молодость врачей, пациенты доверяли им свою судьбу и сообщали, хотя это запрещалось, данные о возможных источниках повышенного облучения. Тесный контакт установился и с руководством комбината, хотя иногда возникали острые схватки по поводу вывода облученного персонала из цехов. Как правило, это объяснялось крайне напряженной производственной обстановой и, за редким исключением, не оставляло следа в служебных и личных взаимоотношениях медиков и работников завода. Примером более затяжного конфликта была гневная реакция Е.П. Славского (в 1950 г.) на докладную врача здравпункта завода № 25 Е.А. Емановой с требованием вывести 10 из 12 начальников отделений в связи с обнаружением у них изменений в картине крови. Сменяемость персонала в некоторых отделениях в это время достигала чрезвычайных размеров, поэтому иногда принимались вынужденные компромиссные решения о временном ограничении посещения наиболее опасных участков и об отстранении от определенных операций. Эти меры также давали некоторый паллиативный эффект и как-то разрешали напряженную ситуацию. Однако в глубине души работники комбината понимали обоснованность тревог медиков за людей и требований по их защите.