Методологический комментарий к теме. Цель изучения данной темы заключается в выработке навыков в использовании системного подхода к постижению сложной природы социальных процессов и явлений. Ключевое значение для изучения этой темы имеет знание содержания основных понятий системного подхода: «система», «структура», «функция», «среда», «элемент». Изучение темы позволит обрести необходимую для социального исследователя языковую культуру, использовать в решении теоретических задач системную методологию, ознакомит с простейшими и популярными методами системного постижения действительности.

Ситуации для анализа

Ситуация 1. Системные основы экологического порядка

Ситуация 2. Сущность социальной системы

Ситуация 3. «Сибирское проклятие» как предмет системной оценки

Задания и упражнения

Ситуации для анализа

Ситуация 1. Системные основы экологического порядка

В середине 70-х гг. ХХ в. в ряде стран Тропической Африки разразился жесточайший экологический кризис, отобразившийся на всей системе отношений африканского региона. Основу сложившегося там социального порядка составляло отношение между двумя культурами: скотоводов-кочевников и земледельцев. Основой жизни первых было пастбищное скотоводство, значительным преимуществом которого была оперативная реакция на засуху в семиаридных районах Тропической Африки, основой жизни вторых стало включение в сельскохозяйственный оборот свободных залежей земель, наряду с усилением интенсивности их использования. Известный исследователь сахельской катастрофы Ж. Бутре отмечал, что для того, чтобы скотоводы могли обосноваться в зоне суданской саванны, на долю которой приходится часть сахельских земель, местная среда должна быть предварительно освоена земледельцами, причем настолько, чтобы обеспечить смену преобладающего типа растительного покрова. В то же время, земледельцы заинтересованы в кочевниках, получая от выпаса скота на их полях в сухой сезон необходимое количество удобрений. Возникающий симбиоз потребностей между двумя крупными социальными структурами Тропической Африки позволяет сделать вывод о существовании единого сахело-суданского сообщества, сообщества кочевников и земледельцев, нарушение принципов функционирования которого может объяснить кризис великой засухи 1968–1974 гг. Рамки этого симбиоза позволили бы гармонизировать экологические и экономические интересы населяющих данную территорию социальных групп [17].

Задания к анализу ситуации:

1. Насколько целесообразно использование в данном случае системного подхода?

2. Каких реальных целей позволяет достичь используемый в этом случае системный подход?

3. Выразите представленную выше ситуацию в терминах системного подхода: система, среда, элемент, структура, функция, эмерджентные качества и др.

Задания к анализу ситуации:

1. Насколько целесообразно использование в данном случае системного подхода?

2. Каких реальных целей позволяет достичь используемый в этом случае системный подход?

3. Выразите представленную выше ситуацию в терминах системного подхода: система, среда, элемент, структура, функция, эмерджентные качества и др.

Ситуация 2. Сущность социальной системы

Характеризуя особенности социальных систем, Т. Парсонс писал: «Каждая такая система должна, по определению, иметь среду, которая является для нее внешней, отделенной от нее границей (граница может быть и сложной), и относительно которой встает проблема контроля, т. е. сохранения структуры системы в условиях изменяющихся характеристик среды. Внутренняя возможность существования множества включенных друг в друга систем и их дифференциации на подсистемы, видимо, относится к общей логике науки. Но то, что по меньшей мере два таких уровня необходимо включить в анализ действия, следует из того, что я назвал субъективной точкой зрения. Речь идет о том, что наблюдатель системы действия в качестве ученого должен сам в некотором отношении мыслиться как фактор. Система, которую он наблюдает, или ее единицы, которыми могут быть отдельные личности или их организованные коллективы, должны также состоять из факторов, т. е. они принадлежат к той же общей категории объектов, которая охватывает и ученых наблюдателей. В этом смысле в поле действия акт научного наблюдения есть процесс действия во взаимодействии с наблюдаемыми объектами, поэтому наблюдатель и наблюдаемое, взятые вместе, образуют систему действия. Если, например, в этой системе нет общей культуры, то нет и способа проинтерпретировать, что же обозначали наблюдаемые действия для действующего лица внутри его системы. Поэтому в каком-то смысле наблюдаемая система должна быть подсистемой большой системы, для которой отношение «наблюдатель-наблюдаемые» является частью»[18].

Задания к анализу ситуации:

1. Как соотносятся между собой в теории Парсонса понятия «система» и «процесс»?

2. Какую роль в развитии социальных систем выполняет система культуры?

3. Насколько полно представленный отрывок характеризует теорию Парсонса?

4. Какие требования к управлению организации, на ваш взгляд, предъявляет теория социальной системы Парсонса?

Задания к анализу ситуации:

1. Как соотносятся между собой в теории Парсонса понятия «система» и «процесс»?

2. Какую роль в развитии социальных систем выполняет система культуры?

3. Насколько полно представленный отрывок характеризует теорию Парсонса?

4. Какие требования к управлению организации, на ваш взгляд, предъявляет теория социальной системы Парсонса?

Ситуация 3. «Сибирское проклятие» как предмет системной оценки

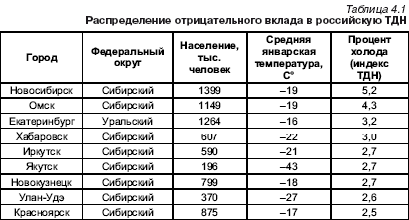

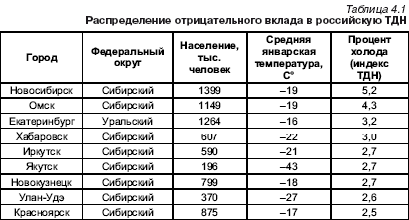

Широкий отклик в научном мире России вызвала вышедшая в 2003 г. книга американских исследователей Ф. Хилл и К. Гэдди «Сибирское проклятие: как коммунистические плановики заморозили Россию». В книге подчеркивалась мысль, что Россия платит огромную цену за свой холодный климат, не позволяющий ей обеспечивать экономическую эффективность в развитии своих территорий. В качестве главного индикатора, позволяющего определить экономическую меру холода одной страны относительно другой, ученые предложили показатель «температуры на душу населения» (ТДН), исчисляемый как произведение количества населения, проживающего на конкретной территории (город), и средней январской температуры. Расчеты данного показателя по ряду российских территорий представлены в табл. 4.1.

По оценкам авторов данного исследования, при понижении российской ТДН на 1 °C ВВП сокращается на 1,5–2%, и поэтому своеобразный «налог на холод», выплачиваемый Россией, приближается к 2,253 % ВВП в год. Наличие у России 30 крупных холодных городов не позволяет этой стране конкурировать с ведущими мировыми державами. И поэтому закономерным выходом из этой ситуации, по мнению авторов книги, должно стать «великое переселение» сибирского городского населения в западную часть страны.

Задания к анализу ситуации:

1. Насколько содержательно можно судить об аргументированности сделанного американскими авторами вывода?

2. Насколько репрезентативен показатель ТДН для подтверждения результатов исследования?

3. Насколько полно в выборе контрольного индикатора исследуемого процесса отображены требования системного подхода?

4. Какие основополагающие принципы системного подхода нарушены авторами данного исследования?

5. Перечислите основные факторы, которые должны быть учтены при оценке состояния территориального образования.

По оценкам авторов данного исследования, при понижении российской ТДН на 1 °C ВВП сокращается на 1,5–2%, и поэтому своеобразный «налог на холод», выплачиваемый Россией, приближается к 2,253 % ВВП в год. Наличие у России 30 крупных холодных городов не позволяет этой стране конкурировать с ведущими мировыми державами. И поэтому закономерным выходом из этой ситуации, по мнению авторов книги, должно стать «великое переселение» сибирского городского населения в западную часть страны.

Задания к анализу ситуации:

1. Насколько содержательно можно судить об аргументированности сделанного американскими авторами вывода?

2. Насколько репрезентативен показатель ТДН для подтверждения результатов исследования?

3. Насколько полно в выборе контрольного индикатора исследуемого процесса отображены требования системного подхода?

4. Какие основополагающие принципы системного подхода нарушены авторами данного исследования?

5. Перечислите основные факторы, которые должны быть учтены при оценке состояния территориального образования.

Задания и упражнения

Задание 1. Нобелевский лауреат, экономист Г. Саймон считал, что изучение систем является нашим ответным действием на необходимость понять природу феномена сложности и научиться оперировать им.

Вопросы к заданию:

1. Поясните своими словами мысль ученого.

2. Насколько эта мысль согласуется с тем, что если мы упрощаем реальность, то есть ли гарантия того, что это упрощение является правильным и наши действия, опирающиеся на это упрощение, могут быть эффективными?

Задание 2. Какая из нижепредставленных характеристик системного анализа не является правильной?

• Системный анализ занимается тем, что борется с трудностями решений, а не выдает готовые ответы, которые либо не отвечают проблеме, либо отвечают на неправильно поставленные вопросы. Если, воспользовавшись системным подходом, принимающий решение будет знать, какие вопросы следует задать о наиболее важных деталях и свойствах проблемы, то он уже получит главную выгоду от анализа, даже если системный анализ и не обеспечит его быстрым ответом.

• Системный анализ – это способ мышления или, точнее, способ рассмотрения проблем. Математический анализ часто играет полезную роль, однако изощренные математические методы не являются необходимой частью системного анализа.

• Под системным анализом понимают дисциплину, развивающую методы пользования ЭВМ для анализа сложных ситуаций, анализа, который требует объединения формальных и неформальных методов.

• Системный анализ – это процедура разделения объекта исследования на автономные и неавтономные процессы. При помощи такого разделения определяется внутренний источник в естественной динамике объекта, и устанавливаются его естественные границы. Среда в ходе такого анализа играет вспомогательную роль и служит фоном для протекающих в объекте процессов.

Задание 3. Один из наиболее ярких исследователей в сфере системной методологии Э. Г. Юдин писал: «В системе функций методологии системный подход… достаточно эффективно выполняет, во-первых, функцию, связанную с постановкой проблем в социальных науках, и, во-вторых, функцию дескриптивного характера, т. е. методологического анализа уже существующего научного знания. Сам по себе системный подход не решает и не может решать содержательных научных задач»[19].

Вопросы к заданию:

1. Поясните, что ученый имел в виду, лишая системный подход возможности решать содержательные проблемы в науке?

2. Объясните, как можно с помощью системного подхода ставить проблему?

3. Какие задачи может решать системный подход?

Задание 4. Свойства какого типа системы представлены в следующем описании?

«Некоторые системы могут проявлять свойства самоорганизации потому, что являются открытыми, т. е. способными к обмену энергией и веществом с внешней средой. Особое место среди них занимают операционально закрытые системы, характерной чертой которых является не столько то, что они закрыты от внешней среды, сколько то, что они не имеют однозначной причинно-следственной связи в виде прямого реагирования на входные воздействия. Не столько внешний стимул, сколько внутреннее состояние системы определяет ее поведение, используя энергию внешней среды. Окружающая среда влияет на систему только как источник модуляций, вызывающих спонтанные изменения структуры внутренних связей в ограничениях, налагаемых организацией. Поэтому реакции системы на одинаковые (с точки зрения наблюдателя) воздействия среды могут быть совершенно различными и, вообще говоря, не являться реакциями»[20].

Вопросы к заданию:

1. В каких областях научного знания встречаются такого рода системы?

2. Приведите примеры операционально закрытых и открытых систем.

3. Как соотносится деление систем на открытые/закрытые с делением на референтные/самореферентные?

Задание 5. Разделите приведенные ниже факторы на элементы среды прямого и косвенного воздействия:

• кадровый состав организации;

• политика правительства;

• научно-технический прогресс;

• маркетинговая политика;

• кредиторская задолженность;

• дебиторская задолженность;

• прибыль;

• нормативно-правовой статус организации;

• налоги;

• региональное законодательство;

• высшие учебные заведения;

• рабочий график.

Вопросы к заданию:

1. Какой критерий лежит в основе разделения среды на факторы прямого и косвенного воздействия?

2. Для какого типа системы характерен данный состав среды?

3. Какие факторы можно внести в дополнение к выделенным выше?

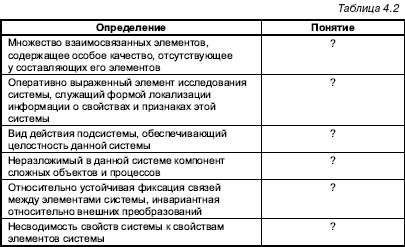

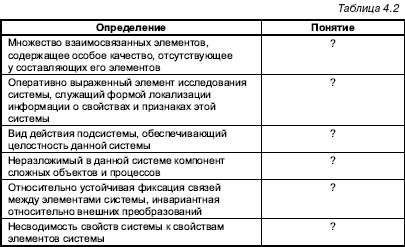

Задание 6. Определите, какое понятие заключено в приведенных ниже определениях (табл. 4.2).

Вопросы к заданию:

1. Подумайте, можно ли соответствующие понятия определить по-другому?

2. Можете ли вы еще назвать и сформулировать понятия, используемые в системном подходе?

Задание 7. Какой из принципов системного анализа выражает приведенная цитата Р. Мертона: «Отдельная функция может быть выполнена некоторым множеством альтернативных структур»?

Вопросы к заданию:

1. Какой практический смысл заложен в основу этого принципа?

2. Что такое функция? Как понятие функции соотносится с понятием «альтернативная структура»?

Задание 8. В изданной в 1978 г. монографии Дж. Ван Гига по общей прикладной теории систем (русский перевод 1981 г.) выделяются теории жестких и мягких систем. В первом типе отражается влияние физико-математических наук и подчеркивается необходимость установления строгих количественных соотношений между признаками объекта. Во втором типе главной является способность этих систем адаптироваться к условиям внешней среды, сохраняя при этом свои характерные особенности, позволяющие таким системам поддерживать свою идентичность относительно внешних преобразований.

Из представленного ниже списка выделите жесткие и мягкие виды систем. Ответ аргументируйте.

• Спрос на новый программный продукт.

• Новый порядок социальных выплат, вызванный повышением минимальной оплаты труда.

• Группа сотрудников отдела научно-исследовательского института.

• Процесс гонки вооружений между двумя странами.

• Трансформация национальной культуры.

• Реорганизация системы управления жилищно-коммунальным хозяйством города.

• Секвестирование бюджета.

• Общественные волнения, вызванные заменой натуральных льгот денежными выплатами.

• Развитие партийной системы государства.

Задание 9. Определите, какие возможности открывает сформулированный ниже системный принцип.

• Чем больше сходства между системами, тем больше общих запретов и параллелизма в их изменчивости.

• Чем более сходными являются условия развития систем, тем более близки конечные результаты в их преобразовании.

• «Подвижное» равновесие открытых систем характеризуется принципом эквифинальности. Иными словами, в отличие от состояния равновесия в закрытых системах, полностью детерминированных начальными условиями, открытая система может достигать не зависящего от времени состояния, которое не зависит от исходных условий и определяется исключительно параметрами системы.

• Положение вещей является комплексным, если оно состоит из многих элементов, которые могут выступать исключительно избирательно по отношению друг к другу. Следовательно, как оперативно, так и в наблюдении комплексность всегда предполагает опыт редукции, который определяет образец отбора связей и последовательно исключает («потенциализирует») другие возможности связей элементов в качестве чистых возможностей.

• Если система равновесия подвергается воздействию, изменяющему какое-либо из условий равновесия, то в ней возникают процессы, направленные так, чтобы противодействовать этому изменению.

Вопросы к заданию:

1. Какие свойства социальных процессов и систем характеризуют представленные выше принципы?

2. Приведите примеры в подтверждение или опровержение данного правила.

3. Какие еще системные принципы вы можете сформулировать?

Задание 10. Внимательно прочитайте данный отрывок из знаменитой «Тектологии» А. А. Богданова.

«Если любая часть системы может подвергнуться воздействиям не учитываемой заранее силы, то ясно, что всякая неравномерность концентрации сопротивлений в пользу одних частей, а, следовательно, в ущерб другим совершенно бесцельна. В то же время она до крайности опасна, ибо создает вероятность разрушительного результата даже со стороны сравнительно слабых воздействий, раз они придутся против наиболее непрочных частей системы. Максимум относительной устойчивости здесь достигается равномерным распределением активностей сопротивлений между всеми угрожаемыми звеньями целого».

Вопросы к заданию:

1. Поясните, о каком свойстве системы идет речь в данном отрывке.

2. Приведите примеры, в которых проявляется действие зафиксированной русским ученым системной закономерности.

Задание 11. Т. Парсонс полагал, что позволительно анализировать любую систему действия в терминах следующих четырех функциональных категорий:

1) сохранения высших управляющих или контролирующих стандартов системы;

2) внутренней интеграции системы;

3) ее ориентации на сохранение целей по отношению к окружению;

4) ее общей адаптации к широко понимаемым условиям окружения, т. е. недействия, физического окружения.

Каким образом выделенные ученым функции представлены в таких социальных системах, как:

Вопросы к заданию:

1. Поясните своими словами мысль ученого.

2. Насколько эта мысль согласуется с тем, что если мы упрощаем реальность, то есть ли гарантия того, что это упрощение является правильным и наши действия, опирающиеся на это упрощение, могут быть эффективными?

Задание 2. Какая из нижепредставленных характеристик системного анализа не является правильной?

• Системный анализ занимается тем, что борется с трудностями решений, а не выдает готовые ответы, которые либо не отвечают проблеме, либо отвечают на неправильно поставленные вопросы. Если, воспользовавшись системным подходом, принимающий решение будет знать, какие вопросы следует задать о наиболее важных деталях и свойствах проблемы, то он уже получит главную выгоду от анализа, даже если системный анализ и не обеспечит его быстрым ответом.

• Системный анализ – это способ мышления или, точнее, способ рассмотрения проблем. Математический анализ часто играет полезную роль, однако изощренные математические методы не являются необходимой частью системного анализа.

• Под системным анализом понимают дисциплину, развивающую методы пользования ЭВМ для анализа сложных ситуаций, анализа, который требует объединения формальных и неформальных методов.

• Системный анализ – это процедура разделения объекта исследования на автономные и неавтономные процессы. При помощи такого разделения определяется внутренний источник в естественной динамике объекта, и устанавливаются его естественные границы. Среда в ходе такого анализа играет вспомогательную роль и служит фоном для протекающих в объекте процессов.

Задание 3. Один из наиболее ярких исследователей в сфере системной методологии Э. Г. Юдин писал: «В системе функций методологии системный подход… достаточно эффективно выполняет, во-первых, функцию, связанную с постановкой проблем в социальных науках, и, во-вторых, функцию дескриптивного характера, т. е. методологического анализа уже существующего научного знания. Сам по себе системный подход не решает и не может решать содержательных научных задач»[19].

Вопросы к заданию:

1. Поясните, что ученый имел в виду, лишая системный подход возможности решать содержательные проблемы в науке?

2. Объясните, как можно с помощью системного подхода ставить проблему?

3. Какие задачи может решать системный подход?

Задание 4. Свойства какого типа системы представлены в следующем описании?

«Некоторые системы могут проявлять свойства самоорганизации потому, что являются открытыми, т. е. способными к обмену энергией и веществом с внешней средой. Особое место среди них занимают операционально закрытые системы, характерной чертой которых является не столько то, что они закрыты от внешней среды, сколько то, что они не имеют однозначной причинно-следственной связи в виде прямого реагирования на входные воздействия. Не столько внешний стимул, сколько внутреннее состояние системы определяет ее поведение, используя энергию внешней среды. Окружающая среда влияет на систему только как источник модуляций, вызывающих спонтанные изменения структуры внутренних связей в ограничениях, налагаемых организацией. Поэтому реакции системы на одинаковые (с точки зрения наблюдателя) воздействия среды могут быть совершенно различными и, вообще говоря, не являться реакциями»[20].

Вопросы к заданию:

1. В каких областях научного знания встречаются такого рода системы?

2. Приведите примеры операционально закрытых и открытых систем.

3. Как соотносится деление систем на открытые/закрытые с делением на референтные/самореферентные?

Задание 5. Разделите приведенные ниже факторы на элементы среды прямого и косвенного воздействия:

• кадровый состав организации;

• политика правительства;

• научно-технический прогресс;

• маркетинговая политика;

• кредиторская задолженность;

• дебиторская задолженность;

• прибыль;

• нормативно-правовой статус организации;

• налоги;

• региональное законодательство;

• высшие учебные заведения;

• рабочий график.

Вопросы к заданию:

1. Какой критерий лежит в основе разделения среды на факторы прямого и косвенного воздействия?

2. Для какого типа системы характерен данный состав среды?

3. Какие факторы можно внести в дополнение к выделенным выше?

Задание 6. Определите, какое понятие заключено в приведенных ниже определениях (табл. 4.2).

Вопросы к заданию:

1. Подумайте, можно ли соответствующие понятия определить по-другому?

2. Можете ли вы еще назвать и сформулировать понятия, используемые в системном подходе?

Задание 7. Какой из принципов системного анализа выражает приведенная цитата Р. Мертона: «Отдельная функция может быть выполнена некоторым множеством альтернативных структур»?

Вопросы к заданию:

1. Какой практический смысл заложен в основу этого принципа?

2. Что такое функция? Как понятие функции соотносится с понятием «альтернативная структура»?

Задание 8. В изданной в 1978 г. монографии Дж. Ван Гига по общей прикладной теории систем (русский перевод 1981 г.) выделяются теории жестких и мягких систем. В первом типе отражается влияние физико-математических наук и подчеркивается необходимость установления строгих количественных соотношений между признаками объекта. Во втором типе главной является способность этих систем адаптироваться к условиям внешней среды, сохраняя при этом свои характерные особенности, позволяющие таким системам поддерживать свою идентичность относительно внешних преобразований.

Из представленного ниже списка выделите жесткие и мягкие виды систем. Ответ аргументируйте.

• Спрос на новый программный продукт.

• Новый порядок социальных выплат, вызванный повышением минимальной оплаты труда.

• Группа сотрудников отдела научно-исследовательского института.

• Процесс гонки вооружений между двумя странами.

• Трансформация национальной культуры.

• Реорганизация системы управления жилищно-коммунальным хозяйством города.

• Секвестирование бюджета.

• Общественные волнения, вызванные заменой натуральных льгот денежными выплатами.

• Развитие партийной системы государства.

Задание 9. Определите, какие возможности открывает сформулированный ниже системный принцип.

• Чем больше сходства между системами, тем больше общих запретов и параллелизма в их изменчивости.

• Чем более сходными являются условия развития систем, тем более близки конечные результаты в их преобразовании.

• «Подвижное» равновесие открытых систем характеризуется принципом эквифинальности. Иными словами, в отличие от состояния равновесия в закрытых системах, полностью детерминированных начальными условиями, открытая система может достигать не зависящего от времени состояния, которое не зависит от исходных условий и определяется исключительно параметрами системы.

• Положение вещей является комплексным, если оно состоит из многих элементов, которые могут выступать исключительно избирательно по отношению друг к другу. Следовательно, как оперативно, так и в наблюдении комплексность всегда предполагает опыт редукции, который определяет образец отбора связей и последовательно исключает («потенциализирует») другие возможности связей элементов в качестве чистых возможностей.

• Если система равновесия подвергается воздействию, изменяющему какое-либо из условий равновесия, то в ней возникают процессы, направленные так, чтобы противодействовать этому изменению.

Вопросы к заданию:

1. Какие свойства социальных процессов и систем характеризуют представленные выше принципы?

2. Приведите примеры в подтверждение или опровержение данного правила.

3. Какие еще системные принципы вы можете сформулировать?

Задание 10. Внимательно прочитайте данный отрывок из знаменитой «Тектологии» А. А. Богданова.

«Если любая часть системы может подвергнуться воздействиям не учитываемой заранее силы, то ясно, что всякая неравномерность концентрации сопротивлений в пользу одних частей, а, следовательно, в ущерб другим совершенно бесцельна. В то же время она до крайности опасна, ибо создает вероятность разрушительного результата даже со стороны сравнительно слабых воздействий, раз они придутся против наиболее непрочных частей системы. Максимум относительной устойчивости здесь достигается равномерным распределением активностей сопротивлений между всеми угрожаемыми звеньями целого».

Вопросы к заданию:

1. Поясните, о каком свойстве системы идет речь в данном отрывке.

2. Приведите примеры, в которых проявляется действие зафиксированной русским ученым системной закономерности.

Задание 11. Т. Парсонс полагал, что позволительно анализировать любую систему действия в терминах следующих четырех функциональных категорий:

1) сохранения высших управляющих или контролирующих стандартов системы;

2) внутренней интеграции системы;

3) ее ориентации на сохранение целей по отношению к окружению;

4) ее общей адаптации к широко понимаемым условиям окружения, т. е. недействия, физического окружения.

Каким образом выделенные ученым функции представлены в таких социальных системах, как:

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента