Страница:

Александр Иванович Фефилов

Введение в когитологию: учебное пособие

Предисловие

В предлагаемом учебном пособии используется термин «когитология», а не «когнитология». Понятие когнитивности толкуется сегодня в блоке гуманитарных наук слишком широко и его дальнейшая небрежная эксплуатация может привести к ситуации, известной в научном мире как «говорение мимо друг друга». Мы определяем когитологию как науку о языкосознании и речемышлении, изучающую закономерности «оязыковления» и «оречевления» процессов мышления. Будущий когитолог должен руководствоваться простыми истинами, что знание о языке – это еще не знание природы языка, что лингвофилософские представления о языке не в полной мере отражают языковое и концептуальное сознание и часто плохо согласуются с речевым мышлением. Обучающийся должен пробиться сквозь многочисленные, противоречивые философские и лингвистические концепции языка, чтобы уяснить, что представляет собой язык на самом деле как средство познания и общения. Для того чтобы не утонуть в концептуалистском океане, следует научиться не смешивать логику языкового сознания и речевого мышления с логикой рационального представления языкового феномена. «Спасательный круг» – это ясное понимание того, что любая ментальная модель, претендующая на толкование языка как строгой или, наоборот, ущербной системы, это всего лишь очередная «мыслеформа», не охватывающая язык в его многообразии и многофункциональности. Трудно научиться не подменять языковой объект операционной единицей анализа, не привносить в видение языка «что-то» от самого метода. Но к этому нужно стремиться. Для этого необходимо придерживаться элементарных методологических аксиом и отказаться от некоторых стереотипов научного «рационального» мышления, а именно:

• перестать приписывать языку отражательную функцию, отождествляя его тем самым с сознанием;

• отказаться от представления языка как одежды, в которую переодевается мысль;

• постараться понять, что нет языка и речи «в чистом виде», вне интегративных процессов объективации и репрезентации мысли и вне человека-субъекта.

Очевидно, что непомерное подведение языковых явлений под многочисленные «лингвистические закономерности», навязывание языку чуждых ему категорий, приписывание обозначаемого с помощью языка природе самого языка, а также разложение языкового целого на произвольные части – это отход от природы языка или ее планомерное псевдонаучное умерщвление. Наконец, необходимо аккуратно относиться к метаязыку изложения, хотя бы уяснить для начала, что «называть», «обозначать» и «выражать» – это разные акты речемыслительной деятельности человека.

В настоящем учебном пособии язык представлен как когитологическая проблема не случайно. Начиная с античного времени до наших дней, и в философии, и в лингвистике, языку отводилась ведущая роль в процессе познания человеком окружающего мира, самопознания, мыслеформирования и мыслетворчества. Основные проблемы, вокруг которых велись и ведутся дискуссии, сводятся к следующим:

• язык – средство общения, обучения, приобщения к знанию;

• система произвольных, значимых, смысловых знаков; символов опыта и воображения;

• способ формирования, дефиниции, интерпретации, каталогизации, хранения, кодирования теоретических знаний;

• инструмент для обозначения мыслительных понятий и эмоциональных состояний человека;

• материально-идеальная база мыслительных процессов;

• связующее звено между идеей и действительностью;

• стимулятор и способ осознания мысли, фактор понимания;

• средство коммуникативного самовыражения, побуждения к действию, магического воздействия;

• источник формотворческой активности субъекта;

• основа для примитивного и креативного познания и т. д.

Все эти проблемы излагаются в настоящем пособии не только на строгом академическом языке, но и обсуждаются в дискуссионном ключе. Разнообразные способы освещения способствуют адекватному пониманию и побуждают обучающихся к самостоятельному рассуждению. Сложнейшие проблемы формирования языкового сознания и функционирования речевого мышления изложены в учебном пособии в доступной форме с опорой на графические рисунки и многочисленные примеры. Однако интерпретация обсуждаемых вопросов и освоение пространства научной мысли требуют соответствующего ментального напряжения, которое, как известно, спасает человека, заинтересованного в познании и самопознании, от умственной девальвации. Платон говорил, что душа человека спрятана глубоко в теле и представляет собой частицу света. Она постоянно пытается вырваться наружу, к большому свету, так как подобное стремится к подобному. Душа, согласно философу, изливается через глаза. Древний мыслитель не сказал, правда, о том, что душа вынаруживается не только через зрение, но и через язык человека. Говорящий вкладывает в свою речь душу. Слушающий ощущает эти душевные вибрации на себе. Цель мыслящего говорящего – не воспроизводить и не порождать бездуховную речь. Цель слушающего – уметь понимать не только то, о чем ему говорят, но и то, как и почему так говорят. Эти регулятивы приемлемы также для читающего и интерпретирующего реципиента в сфере научной коммуникации.

Вопросы для самоподготовки, прилагаемые к пособию, помогут обучающимся самостоятельно разобраться в тонкостях обсуждаемой проблематики и развить способности творческого научного мышления в области когитологии, на что мы очень надеемся.

• перестать приписывать языку отражательную функцию, отождествляя его тем самым с сознанием;

• отказаться от представления языка как одежды, в которую переодевается мысль;

• постараться понять, что нет языка и речи «в чистом виде», вне интегративных процессов объективации и репрезентации мысли и вне человека-субъекта.

Очевидно, что непомерное подведение языковых явлений под многочисленные «лингвистические закономерности», навязывание языку чуждых ему категорий, приписывание обозначаемого с помощью языка природе самого языка, а также разложение языкового целого на произвольные части – это отход от природы языка или ее планомерное псевдонаучное умерщвление. Наконец, необходимо аккуратно относиться к метаязыку изложения, хотя бы уяснить для начала, что «называть», «обозначать» и «выражать» – это разные акты речемыслительной деятельности человека.

В настоящем учебном пособии язык представлен как когитологическая проблема не случайно. Начиная с античного времени до наших дней, и в философии, и в лингвистике, языку отводилась ведущая роль в процессе познания человеком окружающего мира, самопознания, мыслеформирования и мыслетворчества. Основные проблемы, вокруг которых велись и ведутся дискуссии, сводятся к следующим:

• язык – средство общения, обучения, приобщения к знанию;

• система произвольных, значимых, смысловых знаков; символов опыта и воображения;

• способ формирования, дефиниции, интерпретации, каталогизации, хранения, кодирования теоретических знаний;

• инструмент для обозначения мыслительных понятий и эмоциональных состояний человека;

• материально-идеальная база мыслительных процессов;

• связующее звено между идеей и действительностью;

• стимулятор и способ осознания мысли, фактор понимания;

• средство коммуникативного самовыражения, побуждения к действию, магического воздействия;

• источник формотворческой активности субъекта;

• основа для примитивного и креативного познания и т. д.

Все эти проблемы излагаются в настоящем пособии не только на строгом академическом языке, но и обсуждаются в дискуссионном ключе. Разнообразные способы освещения способствуют адекватному пониманию и побуждают обучающихся к самостоятельному рассуждению. Сложнейшие проблемы формирования языкового сознания и функционирования речевого мышления изложены в учебном пособии в доступной форме с опорой на графические рисунки и многочисленные примеры. Однако интерпретация обсуждаемых вопросов и освоение пространства научной мысли требуют соответствующего ментального напряжения, которое, как известно, спасает человека, заинтересованного в познании и самопознании, от умственной девальвации. Платон говорил, что душа человека спрятана глубоко в теле и представляет собой частицу света. Она постоянно пытается вырваться наружу, к большому свету, так как подобное стремится к подобному. Душа, согласно философу, изливается через глаза. Древний мыслитель не сказал, правда, о том, что душа вынаруживается не только через зрение, но и через язык человека. Говорящий вкладывает в свою речь душу. Слушающий ощущает эти душевные вибрации на себе. Цель мыслящего говорящего – не воспроизводить и не порождать бездуховную речь. Цель слушающего – уметь понимать не только то, о чем ему говорят, но и то, как и почему так говорят. Эти регулятивы приемлемы также для читающего и интерпретирующего реципиента в сфере научной коммуникации.

Вопросы для самоподготовки, прилагаемые к пособию, помогут обучающимся самостоятельно разобраться в тонкостях обсуждаемой проблематики и развить способности творческого научного мышления в области когитологии, на что мы очень надеемся.

1. Методологические возможности и границы лингвистического анализа

Для любого начинающего лингвиста очевидным является факт, что язык состоит из дискретных и комплексных единиц – простых и сложных слов, словосочетаний, предложений, фрагментов текста, целых текстов. Эти единицы структурированы, или организованы соответствующим образом, благодаря ассоциативным, «вертикальным» и «линейным» связям. Их называют в лингвистике парадигматическими и синтагматическими отношениями.

У каждой единицы языка свои возможности представления мыслительных понятий как образов действительности. Одни единицы раскрывают эти образы в силу своей самодостаточности более полно, другие – менее объемно, частично; недостаточно для ясного понимания, и даже искаженно. Природная ограниченность наших мыслительных понятий, создаваемая за счет дискретности отражаемой действительности и несовершенства отражающего аппарата, прежде всего слуха и зрения, а в целом – сознания, усугубляется несовершенством естественного языка, который обслуживает отражающее сознание, участвуя в каталогизации и оформлении понятий.

Язык выступает в двух ипостасях – как объект анализа и как способ представления. При ближайшем рассмотрении проблемы мы можем прийти к неожиданному выводу, что анализируем не язык, а мыслительные понятия, которые скрыты в нем или обозначаются с его помощью, причем понятия не о самом языке, а понятия о внеязыковых объектах. Тогда мы снова возвращаемся к определениям языка, поскольку начинаем сомневаться в «лингвистичности» проводимого анализа. И тут мы наталкиваемся на такое многообразие языкового феномена, на такое множество его качеств и свойств (атрибутов и модусов), что становится невозможно объединить их в единый исследовательский объект. Язык как целое ускользает от лингвиста. Попытки одностороннего, некомплексного описания языка не дают объективных представлений о его природе, поскольку мы отходим при анализе не от целого, а от части, которую, возможно, вычленили не в соответствии с целостной сущностной структурой языка, а во многом искусственно, с высот дедуктивных позиций.

Попадая в порочный круг, мы выдаем неязыковое за языковое. Это происходит потому, что наш мыслительный глаз отражает все, что попадает в его поле зрения (насколько позволяет само зрение!), все, кроме себя; а наш языковой взор облачает в языковую форму все увиденное, но не себя. Методологическая почва уходит из-под наших ног, мы подменяем языковые значения мыслительными понятиями и нередко смешиваем обозреваемый многоликий объект с инструментом анализа. Таким способом в нашем сознании формируются «понятия о языке». Понятие – это то, что понято, осмыслено, или то, что подлежит осмыслению. В качестве инструмента, который обеспечивает понимание, используется все тот же язык – как естественный, так и научный.

О перспективах и трудностях лингвистического анализа с помощью общепринятого метаязыка, т. е. языка изложения и языка терминов, и пойдет речь в последующих разделах.

У каждой единицы языка свои возможности представления мыслительных понятий как образов действительности. Одни единицы раскрывают эти образы в силу своей самодостаточности более полно, другие – менее объемно, частично; недостаточно для ясного понимания, и даже искаженно. Природная ограниченность наших мыслительных понятий, создаваемая за счет дискретности отражаемой действительности и несовершенства отражающего аппарата, прежде всего слуха и зрения, а в целом – сознания, усугубляется несовершенством естественного языка, который обслуживает отражающее сознание, участвуя в каталогизации и оформлении понятий.

Язык выступает в двух ипостасях – как объект анализа и как способ представления. При ближайшем рассмотрении проблемы мы можем прийти к неожиданному выводу, что анализируем не язык, а мыслительные понятия, которые скрыты в нем или обозначаются с его помощью, причем понятия не о самом языке, а понятия о внеязыковых объектах. Тогда мы снова возвращаемся к определениям языка, поскольку начинаем сомневаться в «лингвистичности» проводимого анализа. И тут мы наталкиваемся на такое многообразие языкового феномена, на такое множество его качеств и свойств (атрибутов и модусов), что становится невозможно объединить их в единый исследовательский объект. Язык как целое ускользает от лингвиста. Попытки одностороннего, некомплексного описания языка не дают объективных представлений о его природе, поскольку мы отходим при анализе не от целого, а от части, которую, возможно, вычленили не в соответствии с целостной сущностной структурой языка, а во многом искусственно, с высот дедуктивных позиций.

Попадая в порочный круг, мы выдаем неязыковое за языковое. Это происходит потому, что наш мыслительный глаз отражает все, что попадает в его поле зрения (насколько позволяет само зрение!), все, кроме себя; а наш языковой взор облачает в языковую форму все увиденное, но не себя. Методологическая почва уходит из-под наших ног, мы подменяем языковые значения мыслительными понятиями и нередко смешиваем обозреваемый многоликий объект с инструментом анализа. Таким способом в нашем сознании формируются «понятия о языке». Понятие – это то, что понято, осмыслено, или то, что подлежит осмыслению. В качестве инструмента, который обеспечивает понимание, используется все тот же язык – как естественный, так и научный.

О перспективах и трудностях лингвистического анализа с помощью общепринятого метаязыка, т. е. языка изложения и языка терминов, и пойдет речь в последующих разделах.

1.1. Язык как объект лингвистического анализа

К основным задачам лингвистической науки, как известно, относятся:

(1) описание языкового объекта (какой объект, как устроен);

это – ЧТО и КАК – ЛИНГВИСТИКА;

(2) объяснение языкового объекта (почему объект такой, почему так устроен);

это – ЗАЧЕМ / ПОЧЕМУ – ЛИНГВИСТИКА;

(3) использование языкового объекта (прикладной аспект);

это – ДЛЯ ЧЕГО – ЛИНГВИСТИКА [ср. 2, 37].

Можно было бы согласиться соответственно с определением лингвистики как описательной, объяснительной и прикладной, исходя из знакомой аксиомы, что объектом лингвистического анализа является ЯЗЫК. Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Цепная реакция нерешенных проблем начинается, как только мы предпримем попытку уточнить компоненты данной аксиомы, отвечая на следующие вопросы:

Как толкуется феномен языка в лингвистике?

Что подразумевается под лингвистическим анализом и в какой мере его следует считать собственно лингвистическим?

Какие методы анализа являются лингвистическими?

И наконец, можно ли говорить о самостоятельности лингвистической науки?

К самым распространенным определениям языка как объекта исследования относятся, как известно, следующие:

1) язык – это система, структура;

2) язык – средство выражения мысли;

3) язык – инструмент коммуникации.

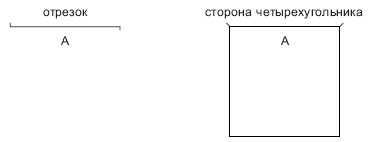

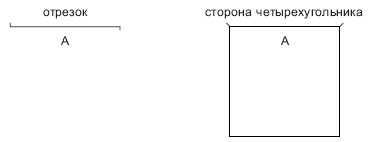

Мы помним, что структурная лингвистика анализировала язык в перспективе его системной организации и структурного строения. Но язык исследовался в рамках структурного направления вне человека, вне связи с говорящим субъектом. Речь в дихотомии ЯЗЫК – РЕЧЬ рассматривалась лишь как динамическое состояние языковой системы, но не как процесс говорения и понимания, т. е. не как речедеятельность. В структурном направлении лингвистики была реализована попытка дегуманизации познания – исследуемый язык был лишен его реальности. Такое положение легко объяснить с помощью следующего графического эксперимента, ср.:

Рис. 1

Линия, ограниченная с двух сторон точками, существующая вне другого графического пространства, воспринимается как отрезок (А). Помещенный в графическое пространство четырехугольника, тот же отрезок воспринимается как «сторона четырехугольника». И это не только проблема дефиниции, хотя и она имеет важное значение при понимании языковых явлений.

Структурное направление всегда рассматривало язык «отрезочно» – «в себе и для себя», «вне человека», вне связи с целым и главным источником – носителем языка, говорящим субъектом. Только коммуникативная лингвистика стала рассматривать язык как «сторону четырехугольника» (в соответствии с нашей аналогией), т. е. как феномен, неотделимый от человека говорящего.

Со временем лингвисты осознали, что язык не является самостоятельным объектом. Язык очеловечен, и это его неотъемлемая составляющая. Он всего лишь одна из сторон другого природного явления, называемого homo sapiens. Здравомыслие не позволяет нам рассматривать часть вне целого, язык вне человека. Такой подход был бы ущербным. Все отношения Языка к Человеку, его сознанию и социальной природе должны быть включены в характеристику языка как объекта исследования. Реальность объекта – это он сам и его отношения, а не чистый объект, вырванный из системы отношений.

Таким образом, язык должен анализироваться даже не на фоне человека, а через призму человеческого сознания и межчеловеческих отношений, т. е. как антропологическое явление в плане отношений между сознанием и действительностью; и как этнологическое явление в плане отношений индивидуального сознания к другому индивидуальному сознанию и к коллективному (общему) сознанию.

Эти лозунги, как известно, взяли на вооружение смежные науки о языке – социолингвистика, психолингвистика, прагмалингвистика. Все было бы хорошо, но здесь возникает вопрос: как же называется в этом случае исследование, нацеленное на связь языка и сознания, речи и мышления? Носит ли оно сугубо лингвистический характер? Ответ очевиден – это не собственно лингвистическое исследование. По большому счету в вышеназванных смежных науках язык не является первичным объектом исследования. Он обслуживает господ, использующих его для представления знаний в области социальных отношений, психических состояний, актов воздействия людей друг на друга. Объектами «окололингвистических» направлений исследования становятся, таким образом, понятия и мыслеформы, выражаемые с помощью языка и речи, социальные отношения и установки, реализуемые посредством языка. Можно говорить в таком случае об интеллектуальном использовании языка. О лингвистическом же анализе говорить не приходится.

(1) описание языкового объекта (какой объект, как устроен);

это – ЧТО и КАК – ЛИНГВИСТИКА;

(2) объяснение языкового объекта (почему объект такой, почему так устроен);

это – ЗАЧЕМ / ПОЧЕМУ – ЛИНГВИСТИКА;

(3) использование языкового объекта (прикладной аспект);

это – ДЛЯ ЧЕГО – ЛИНГВИСТИКА [ср. 2, 37].

Можно было бы согласиться соответственно с определением лингвистики как описательной, объяснительной и прикладной, исходя из знакомой аксиомы, что объектом лингвистического анализа является ЯЗЫК. Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Цепная реакция нерешенных проблем начинается, как только мы предпримем попытку уточнить компоненты данной аксиомы, отвечая на следующие вопросы:

Как толкуется феномен языка в лингвистике?

Что подразумевается под лингвистическим анализом и в какой мере его следует считать собственно лингвистическим?

Какие методы анализа являются лингвистическими?

И наконец, можно ли говорить о самостоятельности лингвистической науки?

К самым распространенным определениям языка как объекта исследования относятся, как известно, следующие:

1) язык – это система, структура;

2) язык – средство выражения мысли;

3) язык – инструмент коммуникации.

Мы помним, что структурная лингвистика анализировала язык в перспективе его системной организации и структурного строения. Но язык исследовался в рамках структурного направления вне человека, вне связи с говорящим субъектом. Речь в дихотомии ЯЗЫК – РЕЧЬ рассматривалась лишь как динамическое состояние языковой системы, но не как процесс говорения и понимания, т. е. не как речедеятельность. В структурном направлении лингвистики была реализована попытка дегуманизации познания – исследуемый язык был лишен его реальности. Такое положение легко объяснить с помощью следующего графического эксперимента, ср.:

Рис. 1

Линия, ограниченная с двух сторон точками, существующая вне другого графического пространства, воспринимается как отрезок (А). Помещенный в графическое пространство четырехугольника, тот же отрезок воспринимается как «сторона четырехугольника». И это не только проблема дефиниции, хотя и она имеет важное значение при понимании языковых явлений.

Структурное направление всегда рассматривало язык «отрезочно» – «в себе и для себя», «вне человека», вне связи с целым и главным источником – носителем языка, говорящим субъектом. Только коммуникативная лингвистика стала рассматривать язык как «сторону четырехугольника» (в соответствии с нашей аналогией), т. е. как феномен, неотделимый от человека говорящего.

Со временем лингвисты осознали, что язык не является самостоятельным объектом. Язык очеловечен, и это его неотъемлемая составляющая. Он всего лишь одна из сторон другого природного явления, называемого homo sapiens. Здравомыслие не позволяет нам рассматривать часть вне целого, язык вне человека. Такой подход был бы ущербным. Все отношения Языка к Человеку, его сознанию и социальной природе должны быть включены в характеристику языка как объекта исследования. Реальность объекта – это он сам и его отношения, а не чистый объект, вырванный из системы отношений.

Таким образом, язык должен анализироваться даже не на фоне человека, а через призму человеческого сознания и межчеловеческих отношений, т. е. как антропологическое явление в плане отношений между сознанием и действительностью; и как этнологическое явление в плане отношений индивидуального сознания к другому индивидуальному сознанию и к коллективному (общему) сознанию.

Эти лозунги, как известно, взяли на вооружение смежные науки о языке – социолингвистика, психолингвистика, прагмалингвистика. Все было бы хорошо, но здесь возникает вопрос: как же называется в этом случае исследование, нацеленное на связь языка и сознания, речи и мышления? Носит ли оно сугубо лингвистический характер? Ответ очевиден – это не собственно лингвистическое исследование. По большому счету в вышеназванных смежных науках язык не является первичным объектом исследования. Он обслуживает господ, использующих его для представления знаний в области социальных отношений, психических состояний, актов воздействия людей друг на друга. Объектами «окололингвистических» направлений исследования становятся, таким образом, понятия и мыслеформы, выражаемые с помощью языка и речи, социальные отношения и установки, реализуемые посредством языка. Можно говорить в таком случае об интеллектуальном использовании языка. О лингвистическом же анализе говорить не приходится.

1.2. О методологии лингвистического анализа

Что может предложить постулируемая объяснительная лингвистика в плане метода лингвистического исследования? Сам атрибут «объяснительная» уже наводит на размышления. Вряд ли объяснение будет всегда нацелено на вскрытие причинно-следственных связей, подтверждающих наличие языковой закономерности, если это объяснение будет строиться на новаторских, инновационных методах, не имеющих ничего общего с природой исследуемого языкового объекта. По-видимому, лингвисты забыли или проигнорировали один из научных постулатов, сформулированный еще древнегреческим мыслителем Платоном, согласно которому инструмент анализа должен соответствовать природе анализируемого объекта.

Объяснение в принципе, по мнению американского философа К.Р. Поппера, это всего лишь «сведение неизвестного к известному» [41, 326]. Иначе говоря, в реляции А = Б, как процедуре уравнивания, это подведение Б под А, ср. Б и есть А, следовательно А не представляет ничего нового.

Кроме того, по мнению Поппера, «любое основание … должно отличаться от объясняемого и не зависеть от него» [там же, 328]. А это уже проблема метода анализа в теории вообще. Уместно вспомнить здесь «философские» игры Л. Витгенштейна с наложением листка бумаги с вырезанными геометрическими фигурами (квадратиками или треугольниками) на другой белый листок бумаги, местами заштрихованный. Витгенштейновская сетка, налагаемая на частично заштрихованную белую бумагу, – это произвольное действие, выдаваемое за метод познания, или способ представления, на самом деле не связанный с общечеловеческим, социально обусловленным опытом. При наложении одного листка на другой экспериментатор видит геометрические фигуры, заштрихованные или белые. От инструмента (сетки) воспринимаются фигуры, а от объекта анализа (бумаги) – цвет. На основании данного эксперимента делается вывод: «на листке бумаги мы видим частично заштрихованные или незаштрихованные (чистые) квадратики и треугольники». Спрашивается, причем здесь квадратики и треугольники? И как быть с тем положением о природной согласованности инструмента и объекта анализа? Пожалуй, следующее высказывание самого автора «игр» объясняет его отношение к подобным экспериментам: «Философствуя, мы уподобляемся дикарям, примитивным людям, которые слышат выражения цивилизованных людей, дают им неверное толкование и затем извлекают из своего толкования пространные выводы» [10, 333]. Примитивизм не в простоте изложения, а в средстве изложения. Можно мысленно допустить ситацию, в которой сидящий на берегу человек черпает воду из реки дуршлагом. Но еще более несуразной представляется ситуация, в которой за лингвистический анализ выдается, например, процесс вырезания слов из газетного текста с помощью ножниц.

Анализируя же философские «игры» Л. Витгенштейна, мы делаем вывод в духе «принципа дополнительности», автором которого является известный физик Н. Бор: инструмент познания откладывает отпечаток на объект познания, в том смысле, что мы приписываем объекту «дополнительные» инструментальные признаки, которые не имеют ничего общего с природой данного объекта.

Однако в лингвистике мы имеем дело не только с умозрительными моделями анализа, но и с другими примитивными процедурами, называемыми методами дефиниции, толкования, переформулирования, или парафразирования. Эти излюбленные методы доказательства наличия или отсутствия тех или иных признаков у анализируемого языкового явления порождают массу спекулятивных выводов. Почему? Потому что, если одно слово объясняется с помощью другого слова, то объясняемому слову невольно приписываются признаки объясняющего слова.

Практика показала, что часто способы объяснения языковых явлений отрываются от собственной природы данных языковых явлений и уходят в область обозначаемых с их помощью неязыковых объектов. Под значение слова подводится содержание обозначаемого словом объекта. Так, например, семантическими признаками слова тигр считаются: «хищник», «полосатый», «питающийся мясом» и т. п. Лингвистика подменяется здесь экстралингвистикой.

Есть и другая опасность – используемый метод заимствуется из других наук и оказывается на поверку неприемлемым для объективного анализа языкового явления. Волюнтативное зачисление такого приема в ранг лингвистических методов анализа – абсолютно бесплодное занятие. Такого рода методы чаще выводят на логические абсурды типа: Если это «животное» – «полосатое», то это – «тигр»; «зебра» – это также «полосатое» «животное», значит, «зебра» – это «тигр»; или: У автора П. в текстах количество используемых глаголов составляет 60 %, а у автора Л. – только 40 %, значит, повествование у автора П. более динамическое, чем у автора Л.; или: Левое полушарие мозга ответственно за логическое мышление, правое – за образное мышление, значит, грамматика языка локализована в левом полушарии, а лексика – в правом. [Относительно последнего абсолютизирующего вывода следует заметить (даже с учетом случаев афазии, стимулирующих данное умозаключение), что полнокровная грамматика языка не мыслима вне лексики, в том числе и образной, которая «не пускает» грамматику в левое полушарие; в лексике же языка имеется большое количество абстрактных, «родовых» наименований, которые вряд ли попадут в правое полушарие.]

Когда экстралингвистический факт выражается с помощью языка, объяснению подвергается не сам факт, а его языковое представление. Говоря иначе, один языковой знак используется для объяснения другого языкового знака, при этом даже не в аспекте самого семиотического отношения (знакового представления), что было бы гораздо полезнее, а в аспекте экстралингвистического содержания обозначаемого неязыкового объекта. Мы видим, что на самом деле объясняется не экстралингвистический объект, а обозначающие его слова. С. Эмпирик говорил в этой связи, что мы сообщаем своим ближним слова, а не суть предметов [46, 76].

В сферу объяснительной лингвистики обычно включаются следующие типы объяснений:

♦ Объяснение содержания какого-то внелингвистического факта, констатируемого высказыванием, ср. Мальчики играют в футбол [Мальчики – подростки, невзрослые, юные. Играют в футбол – пинают мяч ногами, забивают в ворота в соответствии с принятыми правилами. Футбол – это игра. Футбол – это также мяч (= круглый, надувной, из кожи и т. п.)]. По сути, такое объяснение представляет собой традиционный лексикологический анализ – раскрывается «содержание слов», независимо от их функциональной нагрузки в предложении.

♦ Грамматическая характеризация констатирующего высказывания, т. е. его узколингвистическое объяснение, ср. Мальчики играют в футбол [Мальчики – это субъект. Играют – это предикат. В футбол – это дополнение].

♦ Семантическое, или семантико-синтаксическое определение слов, выполняющих функцию членов предложения, ср. Мальчики играют в футбол [Мальчики – активно действующий субъект, т. е. агенс. Играют в футбол – активное действие, или семантический предикат].

Однако во многих лингвистических исследованиях часто остаются без должного внимания такие отношения, как:

♦ Корреляция между единицей языка и единицей речи, т. е. переход языкослова в речеслово, ср. мальчик – играющий мальчик; дворовый мальчик; мальчик на побегушках; мальчик с пальчик. В этой связи возникает вопрос, слово мальчик именует и обозначает «то же самое» или что-то другое? Это вопрос о номинативных и репрезентативных возможностях слова.

♦ Соотношение речевой единицы (словосочетания в составе предложения-высказывания; фрагмента текста) с обозначаемым фрагментом мысли или целой мыслью. При этом не следует думать, что имеется в виду идеальная мысль, не имеющая языкового и речевого подкрепления. Здесь подразумеваются мысли или фрагменты мысли, которые уже были когда-то и кем-то оязыковлены и оречевлены. В условиях текста проблема идеальности мысли снимается предшествующим или последующим контекстом.

Мы чаще переформулируем одну и ту же мысль, чем формулируем ее заново. Ср. «Говорим говоренное, мыслим в мысли другого» [А.Н. Радищев, 42, 37]. Многие мысли ассоциируются в нашей голове уже в определенной языковой и речевой форме, ср. Он приехал. Он уже дома. Мы можем встретиться с ним. Для других мыслей мы подыскиваем необходимые средства выражения и тем самым порождаем новые мысли, во всяком случае – новые для нас, говорящих, манипулирующих языком, ср.: Киноудушье; Солнышко Бальмонтом светит. Правдуха-Хлюпий, Докурлыкался. Кишечник – мой злой властелин. Умные люди сжигают свои труды, полоумные их стирают.

♦ Отношение сознания и мысли к языку. Здесь имеется в виду языкотворческая деятельность нашего сознания, а не акт называния или обозначения. Ср. Люди бегут – слезы бегут – годы бегут.

У многих языковедов нет возражений, что объектом лингвистических исследований должны быть знаковые отношения, несмотря на то, что в лингвистических дискуссиях неоднократно звучали и критические голоса, утверждающие, что проблема знаковости не лингвистическая проблема, а навязана языкознанию семиотикой (наукой о знаках). К сожалению, знаковые отношения в лингвистике, например, в семасиологии (науке о значении), изучаются далеко не лингвистически. Изучение отношения между языковым знаком и обозначаемым с его помощью мыслительным понятием часто превращается в объяснение не самого знакового отношения, т. е. характера взаимодействия вербальной семантики и мыслительного понятия, а в описание обозначаемого мыслительного понятия («экстралингвистического значения»), в чем мы только что убедились.

Исследование знаковых отношений превращается в приписывание содержания мыслительного понятия языковому знаку и, как следствие, – в подмену лингвистической категории языкового значения мыслительной категорией понятия. Возможно, это результат того, что единицы языка по семиотической привычке часто рассматривались как пустые символы – важно было определить, что за ними кроется или что им приписывается. Не случайно же появились сторонники унилатеральной концепции языкового знака, которые сводили его к звуковой оболочке, а языковое знаковое значение отождествляли с обозначаемым понятием. Достаточно вспомнить в этой связи дискуссии о проблеме знака и значения в отечественной лингвистике 60-х гг. прошлого века.

Семасиологический анализ, переключающийся на обозначаемую действительность, автоматически покидает пределы лингвистики. Лингвист превращается в онтолога. Не зря структуралист-теоретик Л. Ельмслев, критикуя традиционные направления языкознания, говорил, что в принципе все они сводимы к нелингвистическим дисциплинам. Звуковая сторона языка может с таким же успехом изучаться в рамках физиологии. Значимую, семантическую сторону языка можно было бы, по его мнению, изучать в психологии, логике, онтологии [19, 132].

Однако не всем хочется соглашаться с перспективой растворения лингвистики в смежных науках. Целесообразнее было бы определить ее место среди других наук. Рассмотрим проблему в иной перспективе.

Если принять во внимание, что единица языка является двусторонним, формально-семантическим знаком, то даже простое описание значимой стороны языковой единицы предполагает анализ объективированной в знаке ретроспективной мысли, мысли предшествующих поколений.

Языковая единица вне речи фиксирует осколки стереотипных понятий. Собирая целое высказывание из отдельных слов, мы оживляем последние, так как соотносим их с мыслительными понятиями по принципу тождества (А = А) или по принципу далекого или близкого сходства (А = Б), а также по принципу контраста (А = – А). Но оживленное в речи слово уже не является собственно языковым объектом. Это уже речемыслительный знак, т. е. словомысль. Что в этом знаке языковое (А) и что мыслительное (B), а что интегративное (A/B), следует разбираться не узкому лингвисту, а лингвисту-философу, лингвисту-этнологу (рис. 2).

Объяснение в принципе, по мнению американского философа К.Р. Поппера, это всего лишь «сведение неизвестного к известному» [41, 326]. Иначе говоря, в реляции А = Б, как процедуре уравнивания, это подведение Б под А, ср. Б и есть А, следовательно А не представляет ничего нового.

Кроме того, по мнению Поппера, «любое основание … должно отличаться от объясняемого и не зависеть от него» [там же, 328]. А это уже проблема метода анализа в теории вообще. Уместно вспомнить здесь «философские» игры Л. Витгенштейна с наложением листка бумаги с вырезанными геометрическими фигурами (квадратиками или треугольниками) на другой белый листок бумаги, местами заштрихованный. Витгенштейновская сетка, налагаемая на частично заштрихованную белую бумагу, – это произвольное действие, выдаваемое за метод познания, или способ представления, на самом деле не связанный с общечеловеческим, социально обусловленным опытом. При наложении одного листка на другой экспериментатор видит геометрические фигуры, заштрихованные или белые. От инструмента (сетки) воспринимаются фигуры, а от объекта анализа (бумаги) – цвет. На основании данного эксперимента делается вывод: «на листке бумаги мы видим частично заштрихованные или незаштрихованные (чистые) квадратики и треугольники». Спрашивается, причем здесь квадратики и треугольники? И как быть с тем положением о природной согласованности инструмента и объекта анализа? Пожалуй, следующее высказывание самого автора «игр» объясняет его отношение к подобным экспериментам: «Философствуя, мы уподобляемся дикарям, примитивным людям, которые слышат выражения цивилизованных людей, дают им неверное толкование и затем извлекают из своего толкования пространные выводы» [10, 333]. Примитивизм не в простоте изложения, а в средстве изложения. Можно мысленно допустить ситацию, в которой сидящий на берегу человек черпает воду из реки дуршлагом. Но еще более несуразной представляется ситуация, в которой за лингвистический анализ выдается, например, процесс вырезания слов из газетного текста с помощью ножниц.

Анализируя же философские «игры» Л. Витгенштейна, мы делаем вывод в духе «принципа дополнительности», автором которого является известный физик Н. Бор: инструмент познания откладывает отпечаток на объект познания, в том смысле, что мы приписываем объекту «дополнительные» инструментальные признаки, которые не имеют ничего общего с природой данного объекта.

Однако в лингвистике мы имеем дело не только с умозрительными моделями анализа, но и с другими примитивными процедурами, называемыми методами дефиниции, толкования, переформулирования, или парафразирования. Эти излюбленные методы доказательства наличия или отсутствия тех или иных признаков у анализируемого языкового явления порождают массу спекулятивных выводов. Почему? Потому что, если одно слово объясняется с помощью другого слова, то объясняемому слову невольно приписываются признаки объясняющего слова.

Практика показала, что часто способы объяснения языковых явлений отрываются от собственной природы данных языковых явлений и уходят в область обозначаемых с их помощью неязыковых объектов. Под значение слова подводится содержание обозначаемого словом объекта. Так, например, семантическими признаками слова тигр считаются: «хищник», «полосатый», «питающийся мясом» и т. п. Лингвистика подменяется здесь экстралингвистикой.

Есть и другая опасность – используемый метод заимствуется из других наук и оказывается на поверку неприемлемым для объективного анализа языкового явления. Волюнтативное зачисление такого приема в ранг лингвистических методов анализа – абсолютно бесплодное занятие. Такого рода методы чаще выводят на логические абсурды типа: Если это «животное» – «полосатое», то это – «тигр»; «зебра» – это также «полосатое» «животное», значит, «зебра» – это «тигр»; или: У автора П. в текстах количество используемых глаголов составляет 60 %, а у автора Л. – только 40 %, значит, повествование у автора П. более динамическое, чем у автора Л.; или: Левое полушарие мозга ответственно за логическое мышление, правое – за образное мышление, значит, грамматика языка локализована в левом полушарии, а лексика – в правом. [Относительно последнего абсолютизирующего вывода следует заметить (даже с учетом случаев афазии, стимулирующих данное умозаключение), что полнокровная грамматика языка не мыслима вне лексики, в том числе и образной, которая «не пускает» грамматику в левое полушарие; в лексике же языка имеется большое количество абстрактных, «родовых» наименований, которые вряд ли попадут в правое полушарие.]

Когда экстралингвистический факт выражается с помощью языка, объяснению подвергается не сам факт, а его языковое представление. Говоря иначе, один языковой знак используется для объяснения другого языкового знака, при этом даже не в аспекте самого семиотического отношения (знакового представления), что было бы гораздо полезнее, а в аспекте экстралингвистического содержания обозначаемого неязыкового объекта. Мы видим, что на самом деле объясняется не экстралингвистический объект, а обозначающие его слова. С. Эмпирик говорил в этой связи, что мы сообщаем своим ближним слова, а не суть предметов [46, 76].

В сферу объяснительной лингвистики обычно включаются следующие типы объяснений:

♦ Объяснение содержания какого-то внелингвистического факта, констатируемого высказыванием, ср. Мальчики играют в футбол [Мальчики – подростки, невзрослые, юные. Играют в футбол – пинают мяч ногами, забивают в ворота в соответствии с принятыми правилами. Футбол – это игра. Футбол – это также мяч (= круглый, надувной, из кожи и т. п.)]. По сути, такое объяснение представляет собой традиционный лексикологический анализ – раскрывается «содержание слов», независимо от их функциональной нагрузки в предложении.

♦ Грамматическая характеризация констатирующего высказывания, т. е. его узколингвистическое объяснение, ср. Мальчики играют в футбол [Мальчики – это субъект. Играют – это предикат. В футбол – это дополнение].

♦ Семантическое, или семантико-синтаксическое определение слов, выполняющих функцию членов предложения, ср. Мальчики играют в футбол [Мальчики – активно действующий субъект, т. е. агенс. Играют в футбол – активное действие, или семантический предикат].

Однако во многих лингвистических исследованиях часто остаются без должного внимания такие отношения, как:

♦ Корреляция между единицей языка и единицей речи, т. е. переход языкослова в речеслово, ср. мальчик – играющий мальчик; дворовый мальчик; мальчик на побегушках; мальчик с пальчик. В этой связи возникает вопрос, слово мальчик именует и обозначает «то же самое» или что-то другое? Это вопрос о номинативных и репрезентативных возможностях слова.

♦ Соотношение речевой единицы (словосочетания в составе предложения-высказывания; фрагмента текста) с обозначаемым фрагментом мысли или целой мыслью. При этом не следует думать, что имеется в виду идеальная мысль, не имеющая языкового и речевого подкрепления. Здесь подразумеваются мысли или фрагменты мысли, которые уже были когда-то и кем-то оязыковлены и оречевлены. В условиях текста проблема идеальности мысли снимается предшествующим или последующим контекстом.

Мы чаще переформулируем одну и ту же мысль, чем формулируем ее заново. Ср. «Говорим говоренное, мыслим в мысли другого» [А.Н. Радищев, 42, 37]. Многие мысли ассоциируются в нашей голове уже в определенной языковой и речевой форме, ср. Он приехал. Он уже дома. Мы можем встретиться с ним. Для других мыслей мы подыскиваем необходимые средства выражения и тем самым порождаем новые мысли, во всяком случае – новые для нас, говорящих, манипулирующих языком, ср.: Киноудушье; Солнышко Бальмонтом светит. Правдуха-Хлюпий, Докурлыкался. Кишечник – мой злой властелин. Умные люди сжигают свои труды, полоумные их стирают.

♦ Отношение сознания и мысли к языку. Здесь имеется в виду языкотворческая деятельность нашего сознания, а не акт называния или обозначения. Ср. Люди бегут – слезы бегут – годы бегут.

У многих языковедов нет возражений, что объектом лингвистических исследований должны быть знаковые отношения, несмотря на то, что в лингвистических дискуссиях неоднократно звучали и критические голоса, утверждающие, что проблема знаковости не лингвистическая проблема, а навязана языкознанию семиотикой (наукой о знаках). К сожалению, знаковые отношения в лингвистике, например, в семасиологии (науке о значении), изучаются далеко не лингвистически. Изучение отношения между языковым знаком и обозначаемым с его помощью мыслительным понятием часто превращается в объяснение не самого знакового отношения, т. е. характера взаимодействия вербальной семантики и мыслительного понятия, а в описание обозначаемого мыслительного понятия («экстралингвистического значения»), в чем мы только что убедились.

Исследование знаковых отношений превращается в приписывание содержания мыслительного понятия языковому знаку и, как следствие, – в подмену лингвистической категории языкового значения мыслительной категорией понятия. Возможно, это результат того, что единицы языка по семиотической привычке часто рассматривались как пустые символы – важно было определить, что за ними кроется или что им приписывается. Не случайно же появились сторонники унилатеральной концепции языкового знака, которые сводили его к звуковой оболочке, а языковое знаковое значение отождествляли с обозначаемым понятием. Достаточно вспомнить в этой связи дискуссии о проблеме знака и значения в отечественной лингвистике 60-х гг. прошлого века.

Семасиологический анализ, переключающийся на обозначаемую действительность, автоматически покидает пределы лингвистики. Лингвист превращается в онтолога. Не зря структуралист-теоретик Л. Ельмслев, критикуя традиционные направления языкознания, говорил, что в принципе все они сводимы к нелингвистическим дисциплинам. Звуковая сторона языка может с таким же успехом изучаться в рамках физиологии. Значимую, семантическую сторону языка можно было бы, по его мнению, изучать в психологии, логике, онтологии [19, 132].

Однако не всем хочется соглашаться с перспективой растворения лингвистики в смежных науках. Целесообразнее было бы определить ее место среди других наук. Рассмотрим проблему в иной перспективе.

Если принять во внимание, что единица языка является двусторонним, формально-семантическим знаком, то даже простое описание значимой стороны языковой единицы предполагает анализ объективированной в знаке ретроспективной мысли, мысли предшествующих поколений.

Языковая единица вне речи фиксирует осколки стереотипных понятий. Собирая целое высказывание из отдельных слов, мы оживляем последние, так как соотносим их с мыслительными понятиями по принципу тождества (А = А) или по принципу далекого или близкого сходства (А = Б), а также по принципу контраста (А = – А). Но оживленное в речи слово уже не является собственно языковым объектом. Это уже речемыслительный знак, т. е. словомысль. Что в этом знаке языковое (А) и что мыслительное (B), а что интегративное (A/B), следует разбираться не узкому лингвисту, а лингвисту-философу, лингвисту-этнологу (рис. 2).