Страница:

— Не надо. Дети голодные… А я чай пил.

Партизан хмурился, разглядывая ступы и песты, ручные мельницы.

У партизан было мясо. Его отдали людям, чтобы приготовили пищу для себя и гостей. Мать принялась готовить жаркое. У нас был лук, немного картошки, соли. Вспомнив, что жаркое бывает ещё вкуснее, если в него положить можжевеловых ягод, мать выбежала из землянки, нарвала ягод прямо с куста. Когда сели за стол, вечно голодный Серёга чуть ли не плакал от счастья, увидев мясную пищу.

Вечером в лесу раздался стук топоров. Партизаны валили деревья. Работой руководил партизан с трофейной сумкой.

— Это ваш командир? — спросила мать у Василия из Перетёса.

— Командир, только не самый главный. Начхоз, хозяйственник… Был сапёром, мины ставил, а вот теперь — одевает нас, обувает, кормит.

Деревья валили топорами, будто в давние времена. Бронебойщик Василий не работал, казалось, а воевал. Наверное, в древности русские богатыри вот так же топорами валили с сёдел крестоносцев. Василий в минуту расправлялся с огромной елиной.

Работы хватало всем. Мы, мальчишки, затирали грязью белые пни, чтобы фашисты ничего не заметили с самолёта. Женщины оттаскивали еловые лапы, складывали в косматые копны.

Брёвна относили на берег Лученки.

— Что будет-то теперь? — спросил я у матери.

— Баню хотят ставить, мельницу и хлев для скота.

— Хорошо, а вдруг не получится?

— Получится… — весело улыбнулась мать.

И даже хмурый хозяйственник, слышавший наш разговор, весело тряхнул чёрной кубанкой.

Партизаны несли брёвна вдвоём-втроём, один Василий брал сразу два: по бревну на плечо.

Мельница оказалась небольшой, чуть больше нашей землянки. Огромным было лишь колесо с дубовыми плицами. Жернова нашли где-то на пожарище. Инструменты каким-то чудом сберёг дед Иван Фигурёнок. Партизаны во всём слушались деда и своего хозяйственника. Мельницу поставили под ивами, чтобы не было видно с воздуха. Мать подошла к хмурому партизану, спросила, как будут делать плотину.

— Подрубим на берегу осины, повалим в воду. Так бобры делают.

— Значит, с хлебушком теперь будем.

— И продуктами немного поможем…

— Где их теперь возьмёшь? Не с неба же свалятся?

— Вот именно с неба — с самолёта сбросят.

— Самим продуктов не хватает, хоть партизан накормили бы!

— А здесь все партизаны, — сказал хозяйственник.

…После ужина я сразу заснул. Сквозь сон услышал, как тётя Паша рассказывает Серёге сказку:

— В конце концов старуха и попроси: чтоб было у неё новое корыто! Рыбка хвостом болтанула: всё тебе, мол, теперь будет…

Послышался весёлый смех. Я поднял голову: смеялись мать, Василий и всех громче — хмурый партизан.

Тётя Паша как ни в чём не бывало вела сказку:

— Построй мне, говорит старуха, новую деревню, а то нашу немцы сожгли…

— Что не спите-то? — спросила мать у хозяйственника.

— Отвык за два года. У хозяйственника работа ночная: днём попробуй покажись на дорогах.

— Хорошо, соглашается золотая рыбка, — вновь пробился голос тёти Паши. — Всё тебе, старая, будет. А старику ничего не надо? Как ничего — пулемёт и мешок патронов! Хорошие вы люди! — говорит золотая рыбка…

Осины, нависшие над Лученкой, поручили валить Василию. Ещё двое партизан помогали ему — упирались жердью в подрубленное дерево. Первой рухнула старая дуплистая осина, загородила поток, остановила воду. Рядом с первой осиной легли вторая и третья…

Лученка на глазах стала глубже и шире. Закипел рукотворный омут…

Дед Иван открыл водоход, мельничное колесо дрогнуло, покачнулось, повернулось словно бы нехотя, потом чуть побыстрее и пошло, пошло кружить как заведённое. Заходили, запели корявые жернова. И — чудо: белой струйкой потекла, слилась в мешок мука, тёплая, мягкая, словно ивовый пух…

Вскоре были готовы и банька для мытья, и хлев для скотины.

А потом вдруг появились соль и спички. Мать дала мне коробок спичек, я спрятал его за пазуху, словно что-то бесценное. Мать и тётя Паша кромсали ножницами грузовой парашют, шили наволочки — на весь лесной лагерь.

Торопясь в баню, я увидел хозяйственника: он спал под елью, положив голову на моховую кочу. Я пожалел, что нельзя узнать, как его зовут, сказать «спасибо» за всё сделанное.

А ночью партизаны ушли…

ФЛЯЖКА

ГРАНАТА

САМОЛЁТ ПРИЛЕТЕЛ

РЯДОМ — НАШИ

Партизан хмурился, разглядывая ступы и песты, ручные мельницы.

У партизан было мясо. Его отдали людям, чтобы приготовили пищу для себя и гостей. Мать принялась готовить жаркое. У нас был лук, немного картошки, соли. Вспомнив, что жаркое бывает ещё вкуснее, если в него положить можжевеловых ягод, мать выбежала из землянки, нарвала ягод прямо с куста. Когда сели за стол, вечно голодный Серёга чуть ли не плакал от счастья, увидев мясную пищу.

Вечером в лесу раздался стук топоров. Партизаны валили деревья. Работой руководил партизан с трофейной сумкой.

— Это ваш командир? — спросила мать у Василия из Перетёса.

— Командир, только не самый главный. Начхоз, хозяйственник… Был сапёром, мины ставил, а вот теперь — одевает нас, обувает, кормит.

Деревья валили топорами, будто в давние времена. Бронебойщик Василий не работал, казалось, а воевал. Наверное, в древности русские богатыри вот так же топорами валили с сёдел крестоносцев. Василий в минуту расправлялся с огромной елиной.

Работы хватало всем. Мы, мальчишки, затирали грязью белые пни, чтобы фашисты ничего не заметили с самолёта. Женщины оттаскивали еловые лапы, складывали в косматые копны.

Брёвна относили на берег Лученки.

— Что будет-то теперь? — спросил я у матери.

— Баню хотят ставить, мельницу и хлев для скота.

— Хорошо, а вдруг не получится?

— Получится… — весело улыбнулась мать.

И даже хмурый хозяйственник, слышавший наш разговор, весело тряхнул чёрной кубанкой.

Партизаны несли брёвна вдвоём-втроём, один Василий брал сразу два: по бревну на плечо.

Мельница оказалась небольшой, чуть больше нашей землянки. Огромным было лишь колесо с дубовыми плицами. Жернова нашли где-то на пожарище. Инструменты каким-то чудом сберёг дед Иван Фигурёнок. Партизаны во всём слушались деда и своего хозяйственника. Мельницу поставили под ивами, чтобы не было видно с воздуха. Мать подошла к хмурому партизану, спросила, как будут делать плотину.

— Подрубим на берегу осины, повалим в воду. Так бобры делают.

— Значит, с хлебушком теперь будем.

— И продуктами немного поможем…

— Где их теперь возьмёшь? Не с неба же свалятся?

— Вот именно с неба — с самолёта сбросят.

— Самим продуктов не хватает, хоть партизан накормили бы!

— А здесь все партизаны, — сказал хозяйственник.

…После ужина я сразу заснул. Сквозь сон услышал, как тётя Паша рассказывает Серёге сказку:

— В конце концов старуха и попроси: чтоб было у неё новое корыто! Рыбка хвостом болтанула: всё тебе, мол, теперь будет…

Послышался весёлый смех. Я поднял голову: смеялись мать, Василий и всех громче — хмурый партизан.

Тётя Паша как ни в чём не бывало вела сказку:

— Построй мне, говорит старуха, новую деревню, а то нашу немцы сожгли…

— Что не спите-то? — спросила мать у хозяйственника.

— Отвык за два года. У хозяйственника работа ночная: днём попробуй покажись на дорогах.

— Хорошо, соглашается золотая рыбка, — вновь пробился голос тёти Паши. — Всё тебе, старая, будет. А старику ничего не надо? Как ничего — пулемёт и мешок патронов! Хорошие вы люди! — говорит золотая рыбка…

Осины, нависшие над Лученкой, поручили валить Василию. Ещё двое партизан помогали ему — упирались жердью в подрубленное дерево. Первой рухнула старая дуплистая осина, загородила поток, остановила воду. Рядом с первой осиной легли вторая и третья…

Лученка на глазах стала глубже и шире. Закипел рукотворный омут…

Дед Иван открыл водоход, мельничное колесо дрогнуло, покачнулось, повернулось словно бы нехотя, потом чуть побыстрее и пошло, пошло кружить как заведённое. Заходили, запели корявые жернова. И — чудо: белой струйкой потекла, слилась в мешок мука, тёплая, мягкая, словно ивовый пух…

Вскоре были готовы и банька для мытья, и хлев для скотины.

А потом вдруг появились соль и спички. Мать дала мне коробок спичек, я спрятал его за пазуху, словно что-то бесценное. Мать и тётя Паша кромсали ножницами грузовой парашют, шили наволочки — на весь лесной лагерь.

Торопясь в баню, я увидел хозяйственника: он спал под елью, положив голову на моховую кочу. Я пожалел, что нельзя узнать, как его зовут, сказать «спасибо» за всё сделанное.

А ночью партизаны ушли…

ФЛЯЖКА

Весь день за озером шёл бой. Женщины ходили встревоженные: у кого сын, а у кого брат в партизанах. Мы знали, что фашисты бросают против партизан всё больше солдат и наши несут тяжёлые потери…

В вечерней тишине озеро доносит каждый звук: мы слышали крики команды — на русском и на немецком языках, стрельбу, стоны раненых. Потом все эти звуки заглушил рёв моторов и грохот орудий. Это шли немецкие танки. Даже нам, в глухой чаще, за озером, стало страшно…

Наутро нигде не стреляли. Чуть свет примчалась конная разведка партизан. Женщины бросились к разведчикам.

— Что там было? Кого убили? Что с нашими?

Старший из разведчиков резко остановил коня.

— Когда наши отходили, двое остались — с гранатами, с пулемётом. Полчаса ещё немца держали. Танк подбили, а сколько пехоты положили — не счесть, поле было зелёным от мундиров…

— А живы остались? — спросила тётя Анна Павлова.

— Нет, их гранатами забросали…

— А как звали парней-то? — пробилась поближе к говорившему Матрёна Огурцова.

— Не знаю, — вздохнул разведчик, — не из нашей бригады.

И конная разведка умчалась по просеке…

Первыми на месте боя побывали мальчишки. Саша Андреев отвёл меня за ель, дал пригоршню автоматных патронов.

— Там их сколько хочешь… И немецких, и наших… Петька из Носовой Горы запал нашёл, полосы всех цветов, ну, радуга просто! А ваш Серёга…

Я редко обижал брата, не бил никогда. Но такое прощать было нельзя.

В полях мины, да и сколько мальчишек погибло от того, что возились с гранатами и снарядами.

Братишка хотел прошмыгнуть мимо меня, но я успел схватить его за рубашку. Под рубашкой было что-то спрятано.

— А ну, покажи, — велел я Серёге.

— Это не граната, а фляжка. Воду можно носить.

— А что в карманах?

— Вот, ничего, пустая лента от пулемёта, кольцо от «лимонки»…

Я взял фляжку, повертел. Она была из алюминия, выкрашена зелёной краской. Завинчивающаяся крышка — на тонкой цепочке. На боку фляжки было выцарапано «О. Д. 1943 г.».

К нам подошла наша мать, взяла фляжку в руки.

— «О. Д.». Уж не Мити ли Огурцова эта штука? Кто её нашёл?

— Я-а… — до корней волос покраснел Серёга.

— Хорош гусь… Скоро без головы домой явишься! Где нашёл-то?

— В лесу, около Лёхинского болота.

— Надо Матрёне показать, побегу…

Увидев флягу, Матрёна прижала её к груди, заплакала:

— Сердце чует, что Митина. Сынки, ведите туда, где нашли… Скорее!

Заслышав плач, подошла тётя Анна. Всё поняла, закрыла глаза ладонью. Пошли вшестером: Матрёна, тётя Анна, наша мать, Саша и мы с Серёгой. Вёл сначала Саша, но перепутал тропинку, и тогда вперёд вышел Серёга.

Вышли к пожарищам. Цвели сады. Над обугленной землёй, казалось, стоит белое-белое облако. На чёрно-белой берёзе сидели чёрные, как угли, скворцы, словно и они обгорели на пожаре.

Сразу же за деревней шумел лес. Земля в нём была изрыта окопами, распахана гусеницами танков. Один из окопов был возле болота, что начиналось сразу за лесной гривой.

Серёга остановился возле окопа, показывая, что привёл нас туда, где нашёл фляжку. В пустоте желтели гильзы, возле бруствера гильз лежало столько, что не видно было земли. И ни одного целого патрона.

— Ты и кольцо от гранаты здесь нашёл? — спросил я у Серёги.

Братишка хмуро кивнул.

Возле окопа стояла вековая сосна. Комель её был исколот пулями. Из пробоин сочилась розовая смола.

— Там, дальше, ещё окопы, — заговорил, осмелев, Серёга. — И могила чья-то, и на лесине что-то написано…

— Веди, — опустила руки Матрёна и чуть не выронила фляжку.

— Веди, — вслед за Матрёной молвила тётя Анна — словно эхо отозвалось…

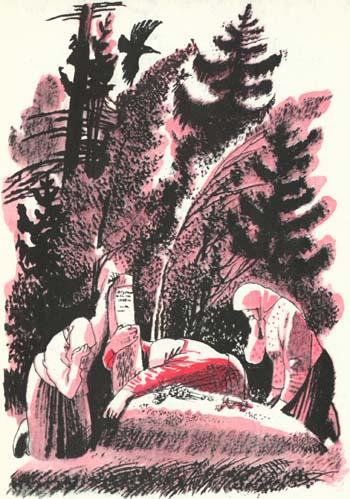

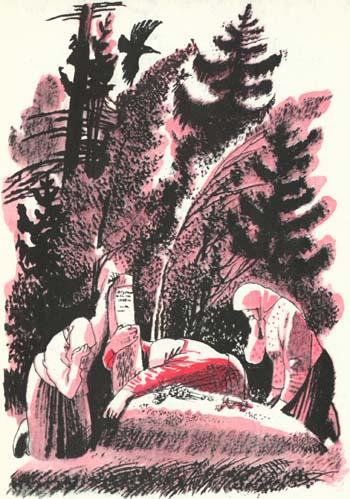

Могила была небольшой, песчаной. На продолговатом холмике лежали цветы: белые и лиловые подснежники. Подул вдруг ветер, и по лесу прокатился глухой грозный гул. Над ёлками молча пролетел чёрный ворон…

На старой лесине светлела свежая затесь, на ней чётко чернели выжженные раскалённым металлом буквы.

Мы подошли поближе. Это был список погибших партизан.

В самом его начале я прочёл:

Трое женщин встали на колени перед могилой, лица их были тёмными от боли и горя. Я взял Серёгу за руку, увёл за деревья…

На миг оглянулся: тётя Анна обнимала корявый ствол лесины.

В вечерней тишине озеро доносит каждый звук: мы слышали крики команды — на русском и на немецком языках, стрельбу, стоны раненых. Потом все эти звуки заглушил рёв моторов и грохот орудий. Это шли немецкие танки. Даже нам, в глухой чаще, за озером, стало страшно…

Наутро нигде не стреляли. Чуть свет примчалась конная разведка партизан. Женщины бросились к разведчикам.

— Что там было? Кого убили? Что с нашими?

Старший из разведчиков резко остановил коня.

— Когда наши отходили, двое остались — с гранатами, с пулемётом. Полчаса ещё немца держали. Танк подбили, а сколько пехоты положили — не счесть, поле было зелёным от мундиров…

— А живы остались? — спросила тётя Анна Павлова.

— Нет, их гранатами забросали…

— А как звали парней-то? — пробилась поближе к говорившему Матрёна Огурцова.

— Не знаю, — вздохнул разведчик, — не из нашей бригады.

И конная разведка умчалась по просеке…

Первыми на месте боя побывали мальчишки. Саша Андреев отвёл меня за ель, дал пригоршню автоматных патронов.

— Там их сколько хочешь… И немецких, и наших… Петька из Носовой Горы запал нашёл, полосы всех цветов, ну, радуга просто! А ваш Серёга…

Я редко обижал брата, не бил никогда. Но такое прощать было нельзя.

В полях мины, да и сколько мальчишек погибло от того, что возились с гранатами и снарядами.

Братишка хотел прошмыгнуть мимо меня, но я успел схватить его за рубашку. Под рубашкой было что-то спрятано.

— А ну, покажи, — велел я Серёге.

— Это не граната, а фляжка. Воду можно носить.

— А что в карманах?

— Вот, ничего, пустая лента от пулемёта, кольцо от «лимонки»…

Я взял фляжку, повертел. Она была из алюминия, выкрашена зелёной краской. Завинчивающаяся крышка — на тонкой цепочке. На боку фляжки было выцарапано «О. Д. 1943 г.».

К нам подошла наша мать, взяла фляжку в руки.

— «О. Д.». Уж не Мити ли Огурцова эта штука? Кто её нашёл?

— Я-а… — до корней волос покраснел Серёга.

— Хорош гусь… Скоро без головы домой явишься! Где нашёл-то?

— В лесу, около Лёхинского болота.

— Надо Матрёне показать, побегу…

Увидев флягу, Матрёна прижала её к груди, заплакала:

— Сердце чует, что Митина. Сынки, ведите туда, где нашли… Скорее!

Заслышав плач, подошла тётя Анна. Всё поняла, закрыла глаза ладонью. Пошли вшестером: Матрёна, тётя Анна, наша мать, Саша и мы с Серёгой. Вёл сначала Саша, но перепутал тропинку, и тогда вперёд вышел Серёга.

Вышли к пожарищам. Цвели сады. Над обугленной землёй, казалось, стоит белое-белое облако. На чёрно-белой берёзе сидели чёрные, как угли, скворцы, словно и они обгорели на пожаре.

Сразу же за деревней шумел лес. Земля в нём была изрыта окопами, распахана гусеницами танков. Один из окопов был возле болота, что начиналось сразу за лесной гривой.

Серёга остановился возле окопа, показывая, что привёл нас туда, где нашёл фляжку. В пустоте желтели гильзы, возле бруствера гильз лежало столько, что не видно было земли. И ни одного целого патрона.

— Ты и кольцо от гранаты здесь нашёл? — спросил я у Серёги.

Братишка хмуро кивнул.

Возле окопа стояла вековая сосна. Комель её был исколот пулями. Из пробоин сочилась розовая смола.

— Там, дальше, ещё окопы, — заговорил, осмелев, Серёга. — И могила чья-то, и на лесине что-то написано…

— Веди, — опустила руки Матрёна и чуть не выронила фляжку.

— Веди, — вслед за Матрёной молвила тётя Анна — словно эхо отозвалось…

Могила была небольшой, песчаной. На продолговатом холмике лежали цветы: белые и лиловые подснежники. Подул вдруг ветер, и по лесу прокатился глухой грозный гул. Над ёлками молча пролетел чёрный ворон…

На старой лесине светлела свежая затесь, на ней чётко чернели выжженные раскалённым металлом буквы.

Мы подошли поближе. Это был список погибших партизан.

В самом его начале я прочёл:

«Огурцов Дмитрий Анисимович. 1925–1943 гг.

Павлов Андрей Андреевич. 1927–1943 гг.».

Трое женщин встали на колени перед могилой, лица их были тёмными от боли и горя. Я взял Серёгу за руку, увёл за деревья…

На миг оглянулся: тётя Анна обнимала корявый ствол лесины.

ГРАНАТА

По утрам мальчишки убегали за озеро. Каждый брал с собой короткую сапёрную лопатку. Разгребали в окопах песок, собирали патроны…

В то утро Серёга нашёл гранату — зелёную, как трава, с короткой ручкой из жести. Не дыша, смотрел брат на свою находку. Мальчишки окружили Серёгу, наперебой давали советы. Осмелев, Серёга крутанул ручку. Коротко щёлкнуло…

Я знал, как бросают гранаты этой системы. Серёга поставил гранату на боевой взвод. Бросишь, и она взорвётся от удара об землю. Стоит гранату уронить… Я рванулся к брату, приказал отдать её мне. В страхе все расступились. Осторожно держа гранату, я сделал шаг, второй — и оступился, упал… Ослепило, ударило в грудь, обожгло лицо. Когда я открыл глаза, всё вокруг было красным: ёлки, песок, трава, небо. Крича, мальчишки бежали к лесу. Рядом со мной присел Серёга, от испуга у него был открыт рот.

Я с трудом встал. Правая нога была словно чужая. Руки горели огнём, текла кровь. Там, где я шёл, трава становилась красной…

Смутно, словно сквозь слой воды, увидел мать, тётю Пашу. Она вела коня, запряжённого в двуколку. В повозке лежала солома — чуть ли не целая копна.

В руках у матери запрыгала склянка с йодом. Я поднял руки. Жмурясь от боли, смотрел, как льётся йод. Сняв с головы платок, мать разорвала его на полосы, запеленала мне руки. Потом меня положили на солому…

Стояла поздняя осень. Грязь на дорогах заледенела. Колёса повозки проваливались в рытвины. Каждый ухаб болью отдавался во мне.

Подумал вдруг: что же будет с моими руками? Пальцы не слушались. Может, останутся такими навсегда? Я даже представить не мог, как это можно жить без рук. Вспомнил отцовские руки. Отец творил ими чудеса: не глядя, вязал сети, ловко подшивал дратвой валенки, в жгучее жало оттачивал косы…

Попробовал пошевелить пальцами — от боли потемнело в глазах.

— Потерпи, — шёпотом сказала мать. — Скоро будем на месте.

Ехали долго. Мне становилось всё хуже, я тяжело дышал… Увидел вдруг, что меня несут на носилках. В длинном помещении с тесовыми стенами тесно стояли кровати. На них лежали раненые партизаны. Белели бинты и марлевые повязки. Резко пахло лекарствами.

Мне вытерли марлей лицо, и мир снова стал многоцветным. На столе стояла белая алюминиевая кружка, в ней была голубая вода.

— Пи-ить… — попросил я торопливо.

Мать взяла кружку, и я напился из её рук.

Вошла девушка в халате из парашютного шёлка, что-то сказала. Мать взяла меня на руки, понесла, словно маленького. В комнате с белой печкой и белыми стенами стоял длинный стол, покрытый чем-то белым. И люди, окружившие меня, были белые, как снеговики. На меня смотрели хмурые синие глаза:

— Ну, парень, крепко тебе повезло… Кто-то снял с гранаты «рубашку».

— Братишка… — сказал я слабым голосом.

В руках у синеглазого сверкнуло что-то узкое, острое…

— Петь умеешь? Тогда спой любимую песню…

Отец и мать часто пели про погибающего кочегара, шумное море и военный корабль. Я запел — из последних сил. Мелькали какие-то инструменты, белые марлевые салфетки. Было нестерпимо больно, я пел и кричал…

Очнулся на кровати. Рядом сидела мать. Руки все болели. Я лёг вниз лицом, положил руки на подушку. Вскоре подушка стала красной. Принесли ещё одну подушку. От слабости перед глазами поплыли тёмные пятна…

Мать склонилась надо мной, горячо зашептала:

— За синими лесами, за белыми полями лежит золотая поляна. На берёзе свила гнездо сизая горлинка. А на чёрной старой ели сидят чёрные вороны. Никого они не боятся, лишь ясна сокола да бела кречета. Летит белый кречет, перья роняет…

Когда я вновь открыл глаза, матери рядом не было. Вошёл врач. Синие глаза смотрели уже не так сурово. Хирург был в суконной гимнастёрке, в ватных брюках и в валенках. На поясе — трофейный пистолет в чёрной кобуре.

— Молодец, держись так и дальше.

Принесли завтрак: полкотелка супа и немного тёмного хлеба. Руки у меня были в лубках, я зажал котелок между лубками, выпил суп, будто воду. Потом съел хлеб — не уронив ни крошки.

Потом пришла медсестра с фляжкой рыбьего жира и ложкой. Прежде я не любил рыбий жир, но теперь проглотил порцию не моргнув. Подумал: рыбий жир привезли из тыла на самолёте, ему нет цены.

Рядом со мной лежал раненый с забинтованной головой; он достал из-под подушки огромное яблоко, протянул мне.

— Бери, не бойся. Только помоги мне: как принесут рыбий жир — выпей и мою долю. Поможешь?

— Помогу, — успокоил я нового знакомого.

И вдруг мне снова стало нестерпимо больно. Снова меня понесли в белую комнату, и меня окружили люди в белом. Говорили про какой-то осколок. Я кричал, кусая губы. И вновь засверкали инструменты…

Вечером стало легче, но силы совсем покинули меня. Долго лежал в забытьи, даже пить не хотелось…

Рано утром пришла мать, принесла ягод, мёда.

— Мёд Андреевы дали… Все про тебя спрашивают. Шла лесом, страшно. Волков много стало.

Привезли раненых. У парня в ватнике и тёплых штанах были оторваны ноги. Обрубки кто-то закутал в серое одеяло. Другой партизан был ранен в лицо. Говорить он не мог, что-то объяснял медсестре жестами. Третий раненый не мог ни говорить, ни двигаться… Кроватей не хватило, легкораненым постелили на полу.

Я уснул, но вскоре проснулся. Тупо ныли руки, горело облепленное полосами пластыря лицо. Пришла медсестра, повела на перевязку. Когда снимали бинты, застонал от боли. Чтобы не смотреть на искалеченные руки, закрыл глаза. Открыл, когда наложили новые бинты.

Новые повязки оказались куда меньше прежних, и — чудо! — из-под бинтов торчали целые невредимые пальцы левой руки…

Слева от меня лежал незнакомый раненый. Ростом он был не ниже Василия из Перетёса. Ноги в шерстяных носках торчали из-под одеяла.

Партизан смотрел на меня и улыбался. Взглядом показал на свои руки. Я ничего не понимал. Но вдруг пальцы незнакомца превратились во что-то замысловатое, и по стене запрыгала тень зайчонка с длинными ушами. За зайцем промчалась собака, пробежал охотник с одностволкой…

— Сказки любишь? — спросил партизан. — Так слушай… Жил-был косой. Жил богато: сколько холмов — столько домов.

— Лучше про войну расскажите, — попросил я.

— Про войну? Это, брат, невесёлый рассказ. Подбили меня из крупнокалиберного пулемёта. В грудь попали… Мы железную дорогу рвали, а тут — бронепоезд.

Говорить раненому было трудно. Лицо его потемнело. А дышал он так, словно прошёл длинный прокос…

Среди ночи я проснулся. Сел, огляделся. Раненые спали. Попробовал встать — получилось. Бинт на ноге был чистым, кровь перестала идти. Опираясь плечом о стену, добрался до самого порога. На столе дежурной сестры горела плошка. Из-под бинтов на моей правой руке выбивался клок ваты. Поднёс его к огню — пусть отгорит. Вата вспыхнула, словно это был порох. Я закричал, заметался среди кроватей. Повязка пылала, будто факел…

Ничего не понимая, вскакивали в кроватях раненые. Я увидел соседа, что показывал мне фигуры. Закусив губы, он поднимался в постели. Схватил одеяло, накинул мне на горящую руку, крепко сжал…

Хирург долго разрезал обгоревшие бинты, слоями снимал обугленную вату. Я снова закрыл глаза, чтобы не видеть искалеченные пальцы. Так, с закрытыми глазами, меня и отнесли обратно.

Чуть свет пришла мать, долго говорила с хирургом. Присела около меня невесёлая.

— Что же ты натворил? — Голос у матери был горьким. Она словно бы нехотя смотрела на меня.

— Ничего… Я вату только хотел…

— А человеку такие муки. Всю ночь с ним возились. Только что увезли. Будут самолёт вызывать. Здесь его не спасти…

— Кого увезли? Зачем?

И только теперь я заметил, что постель моего соседа слева пуста. Будто морозным ветром ударило мне в лицо…

— Ты думал, руки-ноги не забинтованы, голова цела, так и рана лёгкая? У него же в груди пуля разорвалась!

Мать вздохнула и положила на одеяло трофейную губную гармошку. Серебристую, в морозных узорах.

— Это — тебе… От соседа… Понравился ты ему, дурак этакий. И когда взрослым станешь — не ведаю? Говорят, как я ушла — сразу скис. Нехорошо. Ты же у нас мужчина…

Мать ушла. Я лежал притихший, потерянный. Хирург присел рядом, прищурился:

— Вату новую привезли, зелёным огнём горит. Может, попробуешь?

По разговору я понял, что самолёт прилетел, соседа увезли в тыл, в настоящий госпиталь. А значит, спасут от смерти.

Через полтора месяца меня выписали. Мать пришла на тёмной заре.

— Вот и всё… Почти зажило, на перевязки будем приходить.

Мать одела меня, обула в валенки, закутала в тулуп. Возле входа в лазарет стояли сани, в санях сидел дед Иван Фигурёнок.

…Сани вылетели на просеку. Конь шёл рысью, под полозьями шипел снег. Мелькали деревья, валежины, пни. Вдали ярко синели наши холмы — такие знакомые и родные!

Золотая поляна, про которую рассказывала мне мать, была рядом…

В то утро Серёга нашёл гранату — зелёную, как трава, с короткой ручкой из жести. Не дыша, смотрел брат на свою находку. Мальчишки окружили Серёгу, наперебой давали советы. Осмелев, Серёга крутанул ручку. Коротко щёлкнуло…

Я знал, как бросают гранаты этой системы. Серёга поставил гранату на боевой взвод. Бросишь, и она взорвётся от удара об землю. Стоит гранату уронить… Я рванулся к брату, приказал отдать её мне. В страхе все расступились. Осторожно держа гранату, я сделал шаг, второй — и оступился, упал… Ослепило, ударило в грудь, обожгло лицо. Когда я открыл глаза, всё вокруг было красным: ёлки, песок, трава, небо. Крича, мальчишки бежали к лесу. Рядом со мной присел Серёга, от испуга у него был открыт рот.

Я с трудом встал. Правая нога была словно чужая. Руки горели огнём, текла кровь. Там, где я шёл, трава становилась красной…

Смутно, словно сквозь слой воды, увидел мать, тётю Пашу. Она вела коня, запряжённого в двуколку. В повозке лежала солома — чуть ли не целая копна.

В руках у матери запрыгала склянка с йодом. Я поднял руки. Жмурясь от боли, смотрел, как льётся йод. Сняв с головы платок, мать разорвала его на полосы, запеленала мне руки. Потом меня положили на солому…

Стояла поздняя осень. Грязь на дорогах заледенела. Колёса повозки проваливались в рытвины. Каждый ухаб болью отдавался во мне.

Подумал вдруг: что же будет с моими руками? Пальцы не слушались. Может, останутся такими навсегда? Я даже представить не мог, как это можно жить без рук. Вспомнил отцовские руки. Отец творил ими чудеса: не глядя, вязал сети, ловко подшивал дратвой валенки, в жгучее жало оттачивал косы…

Попробовал пошевелить пальцами — от боли потемнело в глазах.

— Потерпи, — шёпотом сказала мать. — Скоро будем на месте.

Ехали долго. Мне становилось всё хуже, я тяжело дышал… Увидел вдруг, что меня несут на носилках. В длинном помещении с тесовыми стенами тесно стояли кровати. На них лежали раненые партизаны. Белели бинты и марлевые повязки. Резко пахло лекарствами.

Мне вытерли марлей лицо, и мир снова стал многоцветным. На столе стояла белая алюминиевая кружка, в ней была голубая вода.

— Пи-ить… — попросил я торопливо.

Мать взяла кружку, и я напился из её рук.

Вошла девушка в халате из парашютного шёлка, что-то сказала. Мать взяла меня на руки, понесла, словно маленького. В комнате с белой печкой и белыми стенами стоял длинный стол, покрытый чем-то белым. И люди, окружившие меня, были белые, как снеговики. На меня смотрели хмурые синие глаза:

— Ну, парень, крепко тебе повезло… Кто-то снял с гранаты «рубашку».

— Братишка… — сказал я слабым голосом.

В руках у синеглазого сверкнуло что-то узкое, острое…

— Петь умеешь? Тогда спой любимую песню…

Отец и мать часто пели про погибающего кочегара, шумное море и военный корабль. Я запел — из последних сил. Мелькали какие-то инструменты, белые марлевые салфетки. Было нестерпимо больно, я пел и кричал…

Очнулся на кровати. Рядом сидела мать. Руки все болели. Я лёг вниз лицом, положил руки на подушку. Вскоре подушка стала красной. Принесли ещё одну подушку. От слабости перед глазами поплыли тёмные пятна…

Мать склонилась надо мной, горячо зашептала:

— За синими лесами, за белыми полями лежит золотая поляна. На берёзе свила гнездо сизая горлинка. А на чёрной старой ели сидят чёрные вороны. Никого они не боятся, лишь ясна сокола да бела кречета. Летит белый кречет, перья роняет…

Когда я вновь открыл глаза, матери рядом не было. Вошёл врач. Синие глаза смотрели уже не так сурово. Хирург был в суконной гимнастёрке, в ватных брюках и в валенках. На поясе — трофейный пистолет в чёрной кобуре.

— Молодец, держись так и дальше.

Принесли завтрак: полкотелка супа и немного тёмного хлеба. Руки у меня были в лубках, я зажал котелок между лубками, выпил суп, будто воду. Потом съел хлеб — не уронив ни крошки.

Потом пришла медсестра с фляжкой рыбьего жира и ложкой. Прежде я не любил рыбий жир, но теперь проглотил порцию не моргнув. Подумал: рыбий жир привезли из тыла на самолёте, ему нет цены.

Рядом со мной лежал раненый с забинтованной головой; он достал из-под подушки огромное яблоко, протянул мне.

— Бери, не бойся. Только помоги мне: как принесут рыбий жир — выпей и мою долю. Поможешь?

— Помогу, — успокоил я нового знакомого.

И вдруг мне снова стало нестерпимо больно. Снова меня понесли в белую комнату, и меня окружили люди в белом. Говорили про какой-то осколок. Я кричал, кусая губы. И вновь засверкали инструменты…

Вечером стало легче, но силы совсем покинули меня. Долго лежал в забытьи, даже пить не хотелось…

Рано утром пришла мать, принесла ягод, мёда.

— Мёд Андреевы дали… Все про тебя спрашивают. Шла лесом, страшно. Волков много стало.

Привезли раненых. У парня в ватнике и тёплых штанах были оторваны ноги. Обрубки кто-то закутал в серое одеяло. Другой партизан был ранен в лицо. Говорить он не мог, что-то объяснял медсестре жестами. Третий раненый не мог ни говорить, ни двигаться… Кроватей не хватило, легкораненым постелили на полу.

Я уснул, но вскоре проснулся. Тупо ныли руки, горело облепленное полосами пластыря лицо. Пришла медсестра, повела на перевязку. Когда снимали бинты, застонал от боли. Чтобы не смотреть на искалеченные руки, закрыл глаза. Открыл, когда наложили новые бинты.

Новые повязки оказались куда меньше прежних, и — чудо! — из-под бинтов торчали целые невредимые пальцы левой руки…

Слева от меня лежал незнакомый раненый. Ростом он был не ниже Василия из Перетёса. Ноги в шерстяных носках торчали из-под одеяла.

Партизан смотрел на меня и улыбался. Взглядом показал на свои руки. Я ничего не понимал. Но вдруг пальцы незнакомца превратились во что-то замысловатое, и по стене запрыгала тень зайчонка с длинными ушами. За зайцем промчалась собака, пробежал охотник с одностволкой…

— Сказки любишь? — спросил партизан. — Так слушай… Жил-был косой. Жил богато: сколько холмов — столько домов.

— Лучше про войну расскажите, — попросил я.

— Про войну? Это, брат, невесёлый рассказ. Подбили меня из крупнокалиберного пулемёта. В грудь попали… Мы железную дорогу рвали, а тут — бронепоезд.

Говорить раненому было трудно. Лицо его потемнело. А дышал он так, словно прошёл длинный прокос…

Среди ночи я проснулся. Сел, огляделся. Раненые спали. Попробовал встать — получилось. Бинт на ноге был чистым, кровь перестала идти. Опираясь плечом о стену, добрался до самого порога. На столе дежурной сестры горела плошка. Из-под бинтов на моей правой руке выбивался клок ваты. Поднёс его к огню — пусть отгорит. Вата вспыхнула, словно это был порох. Я закричал, заметался среди кроватей. Повязка пылала, будто факел…

Ничего не понимая, вскакивали в кроватях раненые. Я увидел соседа, что показывал мне фигуры. Закусив губы, он поднимался в постели. Схватил одеяло, накинул мне на горящую руку, крепко сжал…

Хирург долго разрезал обгоревшие бинты, слоями снимал обугленную вату. Я снова закрыл глаза, чтобы не видеть искалеченные пальцы. Так, с закрытыми глазами, меня и отнесли обратно.

Чуть свет пришла мать, долго говорила с хирургом. Присела около меня невесёлая.

— Что же ты натворил? — Голос у матери был горьким. Она словно бы нехотя смотрела на меня.

— Ничего… Я вату только хотел…

— А человеку такие муки. Всю ночь с ним возились. Только что увезли. Будут самолёт вызывать. Здесь его не спасти…

— Кого увезли? Зачем?

И только теперь я заметил, что постель моего соседа слева пуста. Будто морозным ветром ударило мне в лицо…

— Ты думал, руки-ноги не забинтованы, голова цела, так и рана лёгкая? У него же в груди пуля разорвалась!

Мать вздохнула и положила на одеяло трофейную губную гармошку. Серебристую, в морозных узорах.

— Это — тебе… От соседа… Понравился ты ему, дурак этакий. И когда взрослым станешь — не ведаю? Говорят, как я ушла — сразу скис. Нехорошо. Ты же у нас мужчина…

Мать ушла. Я лежал притихший, потерянный. Хирург присел рядом, прищурился:

— Вату новую привезли, зелёным огнём горит. Может, попробуешь?

По разговору я понял, что самолёт прилетел, соседа увезли в тыл, в настоящий госпиталь. А значит, спасут от смерти.

Через полтора месяца меня выписали. Мать пришла на тёмной заре.

— Вот и всё… Почти зажило, на перевязки будем приходить.

Мать одела меня, обула в валенки, закутала в тулуп. Возле входа в лазарет стояли сани, в санях сидел дед Иван Фигурёнок.

…Сани вылетели на просеку. Конь шёл рысью, под полозьями шипел снег. Мелькали деревья, валежины, пни. Вдали ярко синели наши холмы — такие знакомые и родные!

Золотая поляна, про которую рассказывала мне мать, была рядом…

САМОЛЁТ ПРИЛЕТЕЛ

Третью военную зиму мы встретили в лесу. Замёрзло озеро, потом выпал снег. Утром, выбежав за дверь, я увидел лишь деревья и сугробы, под которыми скрылись землянки…

Мы думали, что зима остановит карателей, но бои шли по-прежнему. И по-прежнему проносились над лесом немецкие самолёты.

В сумерках из чащи выкатился санный обоз. Это были партизаны. Подводчики вели коней под уздцы: в санях под овчинами лежали раненые. Впереди обоза ехала конная разведка, позади шло пешее боевое охранение.

Раненых стали размещать в становище. В нашей землянке положили самых тяжёлых. Пол завалили соломой, поверх соломы расстелили парашютный шёлк. Раненые тонули в соломе, будто в мягком снегу. Пахло лекарствами. Кто-то бредил, кто-то глухо стонал. На бинтах багрянели кровавые пятна.

— Пи-ить, — просил раненый с забинтованным горлом.

Я его узнал: это был пулемётчик, похожий на нашего Митю. Мне хотелось сказать, что я тот самый мальчик, что принёс на позицию патроны. Но партизан ни говорить, ни слушать не мог…

Мать взяла чайник, встала на колени над раненым. Партизан пил и не мог напиться…

Другой раненый просил поправить повязку. Мать ловко раскрутила бинт, перевязала. У третьего были забинтованы руки. Попросил мать достать из-за пазухи коробку с нюхательным табаком. Мама достала, ногтем подцепила берестяную крышку. Раненый понюхал табак, чихнул от удовольствия.

За столом сидел нераненый партизан в чёрной папахе, в чёрной шубе со «сборами», с маузером на поясе и трофейным фонариком на груди. По виду — командир или политрук…

— Нам бы такую медсестру… — сказал партизанский начальник.

— Не справлюсь, — покачала головой мать. — Неучёная.

— А наука тут невелика. Как мы говорим? Сестра милосердия. Значит, надо, чтобы было милосердие. Обязательно. Остальное придёт само. Так договорились?

— А что, и пойду. Только куда денешь этих ухарей? — Мать показала на меня и перепуганного брата.

— Отправим в тыл. Мы уже много детей отправили. Живут теперь в детских домах, учатся… Вернутся скоро. Армия уже рядом… Ждём самолёта. И раненым места хватит, и вашим мальцам.

— Что ж, согласна. Собирайтесь, парни!

Я снял с гвоздя свою сумку. Серёга достал из-за печурки картонную коробку с гильзами, спрятал за пазуху.

Принесли рацию — тяжёлый зелёный ящик, поставили на стол. Радист надел чёрные наушники, принялся вертеть какие-то рукоятки. Командир сидел рядом, видно было, что он волнуется…

— Просить большой? — Радист коротко глянул на командира.

— Большой. «Этажерка» и половину раненых не возьмёт. Транспортный надо.

— А лететь далеко? — подошёл к командиру братишка.

— Далеко. Но самолёт летит быстро.

Послышался глухой ровный гул.

— Уже прилетел? — спросил у командира Серёга.

— Нет, это немецкие машины… Где-то за озером.

Мне стало страшно, прижался к матери. Вновь утвердилась тишина. Не заметил, как заснул. Разбудил треск дров в печурке. Было уже утро. Раненые ворочались, стонали… Я понял: самолёт не прилетел.

Зимние дни коротки, но этому, казалось, не будет конца. За озером по-прежнему гудели машины. Пролетел самолёт, немецкий. Даже наш Серёга различал немецкие и советские самолёты по звуку.

Приехало много партизан. В землянке стало совсем тесно. Один из автоматчиков устроился на гармони.

— Ты бы нам поиграл, — попросил раненый с забинтованными руками.

Автоматчик сел на порог, заиграл «псковскую». На круг вылетел подросток-партизан. За спиной у него был чёрный карабин неизвестной мне системы. Мальчишка плясал и пел:

— Возьмите и меня… Я отчаянный!

— Нет, братец. Тебе в тыл надо, в школу!.. Вот, поиграй пока…

Командир достал из колодки маузер, выщелкнул магазин, отдал пистолет мне. Маузер был тяжёлый, резко пахнул ружейным маслом. Запах этот был мне знаком: таким же маслом отец смазывал одностволку.

…Наконец стемнело. Снова пришла ночь, и снова нужно было ждать. Вбежал партизан, что-то сказал командиру, и всё пришло в движение.

— Кузьмин, — обратился командир к пулемётчику, — посадишь детей. Понял?

— Есть посадить детей! — чётко ответил партизан.

Нас с Серёгой посадили в сани рядом с ранеными. Сани нырнули в темноту леса. О том, что следом движется ещё несколько саней, можно было догадаться лишь по храпу коней и скрипу полозьев… Серёга обнял меня, прижался… Стало светлее, и мы увидели озеро. Горели костры, и в ярком их сиянии озеро алело, как поле смолёвки.

— Звёздочка! Звёздочка! — оживился Серёга.

Над лесом плыла зелёная звезда — яркая-яркая. Загрохотало, ударило ветром, и над озером навис самолёт, огромный, как мне показалось. На крыльях его горели сигнальные огни.

Костры вспыхнули ещё жарче. Самолёт ещё раз пронёсся над озером и, сделав круг, будто сани с крутой горы, скатился на лёд, поднял облако снежной пыли. Партизаны закричали «ура».

Когда мы с Серёгой оказались возле самолёта, из него уже выгружали какие-то ящики и мешки. Лётчик торопил партизан, волновался. Вскоре началась погрузка — при свете карманных фонариков. Раненых несли на руках и на полотнищах брезента. Подали овчины, несколько тулупов. Вблизи самолёт оказался не таким уж большим.

— Осталось одно место! — крикнул откуда-то сверху лётчик.

— Детей… Так приказано! — метнулся к люку пулемётчик.

Мысли смешались… Мать остаётся одна… Из-за нас останется кто-то из тяжело раненных… Меня могут взять в отряд, дать оружие…

Люк был освещён фонариком. На мгновение свет погас. Я рванул за руку брата, нырнул под днище самолёта. Послышались крики, но мы тут же легли на снег, забились под сани…

Взревели моторы, и самолёт улетел. Мы выбрались из укрытия, подошли к партизанам.

— Моего ремня мало, надо у командира просить! — в сердцах сказал пулемётчик.

— Молодцы! — похвалил другой партизан. — Троих раненых ещё устроили…

Вскоре мы были дома. В землянке горел огонь, за столом сидели партизаны, пили чай.

Командир хмуро глянул на пулемётчика:

— Проворонил, а? Понесёшь наказание.

У многих партизан были новенькие автоматы. Возле порога штабелем лежали оцинкованные патронные коробки. На столе лежали газеты и журналы. В глаза бросилось название «Правда».

Один из партизан протянул мне и Серёге по апельсину.

— Берите, ребята! С Большой земли прилетели!

И матери дали апельсин, и каждому из партизан. По землянке разлился запах осеннего сада. Мы съели апельсины — с корками.

Ночью мне приснился апельсиновый сон: оранжевые шары висели на ёлках и берёзах; плыло солнце — тоже оранжевый шар.

Мы думали, что зима остановит карателей, но бои шли по-прежнему. И по-прежнему проносились над лесом немецкие самолёты.

В сумерках из чащи выкатился санный обоз. Это были партизаны. Подводчики вели коней под уздцы: в санях под овчинами лежали раненые. Впереди обоза ехала конная разведка, позади шло пешее боевое охранение.

Раненых стали размещать в становище. В нашей землянке положили самых тяжёлых. Пол завалили соломой, поверх соломы расстелили парашютный шёлк. Раненые тонули в соломе, будто в мягком снегу. Пахло лекарствами. Кто-то бредил, кто-то глухо стонал. На бинтах багрянели кровавые пятна.

— Пи-ить, — просил раненый с забинтованным горлом.

Я его узнал: это был пулемётчик, похожий на нашего Митю. Мне хотелось сказать, что я тот самый мальчик, что принёс на позицию патроны. Но партизан ни говорить, ни слушать не мог…

Мать взяла чайник, встала на колени над раненым. Партизан пил и не мог напиться…

Другой раненый просил поправить повязку. Мать ловко раскрутила бинт, перевязала. У третьего были забинтованы руки. Попросил мать достать из-за пазухи коробку с нюхательным табаком. Мама достала, ногтем подцепила берестяную крышку. Раненый понюхал табак, чихнул от удовольствия.

За столом сидел нераненый партизан в чёрной папахе, в чёрной шубе со «сборами», с маузером на поясе и трофейным фонариком на груди. По виду — командир или политрук…

— Нам бы такую медсестру… — сказал партизанский начальник.

— Не справлюсь, — покачала головой мать. — Неучёная.

— А наука тут невелика. Как мы говорим? Сестра милосердия. Значит, надо, чтобы было милосердие. Обязательно. Остальное придёт само. Так договорились?

— А что, и пойду. Только куда денешь этих ухарей? — Мать показала на меня и перепуганного брата.

— Отправим в тыл. Мы уже много детей отправили. Живут теперь в детских домах, учатся… Вернутся скоро. Армия уже рядом… Ждём самолёта. И раненым места хватит, и вашим мальцам.

— Что ж, согласна. Собирайтесь, парни!

Я снял с гвоздя свою сумку. Серёга достал из-за печурки картонную коробку с гильзами, спрятал за пазуху.

Принесли рацию — тяжёлый зелёный ящик, поставили на стол. Радист надел чёрные наушники, принялся вертеть какие-то рукоятки. Командир сидел рядом, видно было, что он волнуется…

— Просить большой? — Радист коротко глянул на командира.

— Большой. «Этажерка» и половину раненых не возьмёт. Транспортный надо.

— А лететь далеко? — подошёл к командиру братишка.

— Далеко. Но самолёт летит быстро.

Послышался глухой ровный гул.

— Уже прилетел? — спросил у командира Серёга.

— Нет, это немецкие машины… Где-то за озером.

Мне стало страшно, прижался к матери. Вновь утвердилась тишина. Не заметил, как заснул. Разбудил треск дров в печурке. Было уже утро. Раненые ворочались, стонали… Я понял: самолёт не прилетел.

Зимние дни коротки, но этому, казалось, не будет конца. За озером по-прежнему гудели машины. Пролетел самолёт, немецкий. Даже наш Серёга различал немецкие и советские самолёты по звуку.

Приехало много партизан. В землянке стало совсем тесно. Один из автоматчиков устроился на гармони.

— Ты бы нам поиграл, — попросил раненый с забинтованными руками.

Автоматчик сел на порог, заиграл «псковскую». На круг вылетел подросток-партизан. За спиной у него был чёрный карабин неизвестной мне системы. Мальчишка плясал и пел:

Я позавидовал юному партизану: карабин был моей главной мечтой. Придвинулся к командиру, попросил шёпотом:

Скоро Гитлеру кончина,

Скоро Гитлеру капут!

Скоро русские машины

По Берлину побегут!

— Возьмите и меня… Я отчаянный!

— Нет, братец. Тебе в тыл надо, в школу!.. Вот, поиграй пока…

Командир достал из колодки маузер, выщелкнул магазин, отдал пистолет мне. Маузер был тяжёлый, резко пахнул ружейным маслом. Запах этот был мне знаком: таким же маслом отец смазывал одностволку.

…Наконец стемнело. Снова пришла ночь, и снова нужно было ждать. Вбежал партизан, что-то сказал командиру, и всё пришло в движение.

— Кузьмин, — обратился командир к пулемётчику, — посадишь детей. Понял?

— Есть посадить детей! — чётко ответил партизан.

Нас с Серёгой посадили в сани рядом с ранеными. Сани нырнули в темноту леса. О том, что следом движется ещё несколько саней, можно было догадаться лишь по храпу коней и скрипу полозьев… Серёга обнял меня, прижался… Стало светлее, и мы увидели озеро. Горели костры, и в ярком их сиянии озеро алело, как поле смолёвки.

— Звёздочка! Звёздочка! — оживился Серёга.

Над лесом плыла зелёная звезда — яркая-яркая. Загрохотало, ударило ветром, и над озером навис самолёт, огромный, как мне показалось. На крыльях его горели сигнальные огни.

Костры вспыхнули ещё жарче. Самолёт ещё раз пронёсся над озером и, сделав круг, будто сани с крутой горы, скатился на лёд, поднял облако снежной пыли. Партизаны закричали «ура».

Когда мы с Серёгой оказались возле самолёта, из него уже выгружали какие-то ящики и мешки. Лётчик торопил партизан, волновался. Вскоре началась погрузка — при свете карманных фонариков. Раненых несли на руках и на полотнищах брезента. Подали овчины, несколько тулупов. Вблизи самолёт оказался не таким уж большим.

— Осталось одно место! — крикнул откуда-то сверху лётчик.

— Детей… Так приказано! — метнулся к люку пулемётчик.

Мысли смешались… Мать остаётся одна… Из-за нас останется кто-то из тяжело раненных… Меня могут взять в отряд, дать оружие…

Люк был освещён фонариком. На мгновение свет погас. Я рванул за руку брата, нырнул под днище самолёта. Послышались крики, но мы тут же легли на снег, забились под сани…

Взревели моторы, и самолёт улетел. Мы выбрались из укрытия, подошли к партизанам.

— Моего ремня мало, надо у командира просить! — в сердцах сказал пулемётчик.

— Молодцы! — похвалил другой партизан. — Троих раненых ещё устроили…

Вскоре мы были дома. В землянке горел огонь, за столом сидели партизаны, пили чай.

Командир хмуро глянул на пулемётчика:

— Проворонил, а? Понесёшь наказание.

У многих партизан были новенькие автоматы. Возле порога штабелем лежали оцинкованные патронные коробки. На столе лежали газеты и журналы. В глаза бросилось название «Правда».

Один из партизан протянул мне и Серёге по апельсину.

— Берите, ребята! С Большой земли прилетели!

И матери дали апельсин, и каждому из партизан. По землянке разлился запах осеннего сада. Мы съели апельсины — с корками.

Ночью мне приснился апельсиновый сон: оранжевые шары висели на ёлках и берёзах; плыло солнце — тоже оранжевый шар.

РЯДОМ — НАШИ

Я нёс дрова, когда над ёлками раздался рёв самолётного мотора. Бросил дрова и прижался к стволу ёлки. Самолёт шёл так низко, что чуть не задевал макушки деревьев. И я увидел, что на его крыльях не чёрные кресты, а красные звёзды.

— Наши! — закричал я, выбежав из укрытия. — Наши пришли!

Вечером стало слышно, как бьют тяжёлые орудия. Сомнений не оставалось: возвращается Красная Армия.

В нашу землянку пришла встревоженная тётя Паша:

— Партизаны гибнут… Немецкие части вокруг. Около Жерныльского целый обоз разбили, раненых прямо в санях расстреливали…

Наутро загрохотало где-то совсем рядом. Я выбежал на улицу и увидел немецких солдат — в белых штанах и куртках, в белых шлемах и сапогах из кожи и войлока. В руках у солдат были автоматы новой системы: с жестяными прикладами, длинными стволами и плоскими магазинами для патронов.

— Наши! — закричал я, выбежав из укрытия. — Наши пришли!

Вечером стало слышно, как бьют тяжёлые орудия. Сомнений не оставалось: возвращается Красная Армия.

В нашу землянку пришла встревоженная тётя Паша:

— Партизаны гибнут… Немецкие части вокруг. Около Жерныльского целый обоз разбили, раненых прямо в санях расстреливали…

Наутро загрохотало где-то совсем рядом. Я выбежал на улицу и увидел немецких солдат — в белых штанах и куртках, в белых шлемах и сапогах из кожи и войлока. В руках у солдат были автоматы новой системы: с жестяными прикладами, длинными стволами и плоскими магазинами для патронов.