Страница:

Воды в реке по щиколотку. Она течет быстро, прозрачно обволакивает каменистое дно, сверкает, слепит глаза – в эти дни много солнца. Ущелье так узко, что местами берега не остается, и деревья прямо от воды поднимаются вверх по стене. Речка вьется, повторяя бесчисленные изгибы ущелья, и за каждым изломом обрыва открывается иной пейзаж, замкнутый спереди и за нами – раскрытый только вверх. Там, в небесной высоте, неподвижно стоят деревца.

Остановились мы в закрытой бухте с небольшим водопадом и отвесными берегами. Блестящие, как графит на изломе, пласты под одним и тем же углом поднимаются вверх, создавая причудливый геометрически четкий рисунок. Края пластов нависают один над другим зубчатыми остриями, расслаиваются под рукой на звонкие пластинки.

Мы разделись на каменистом мысе под скалой, заросшем лопухами, и вошли в воду.

Митя прислонился спиной к камню под водопадом, сверкающие струи стекали по его голове, по плечам, рассыпались мелкими радугами. В лопухах остался подрясник и сапоги, и мальчик мой брызгался и смеялся, совсем забыв о послушническом достоинстве. А я лежала на каменистом дне, и каждая клетка кожи радовалась движению воды, ее прозрачной свежести.

Монах в горах

Монах в горах

Часа через два собрали одежду и пошли босиком вверх по реке под бормотание и лепет воды. На тенистой поляне нашли обломки жерновов – остатки монастырской мельницы. А дальше ущелье расширялось, но в половину высоты было завалено глыбами камня. Вода по камнепаду неслась бурно, в брызгах и пене. Мы повернули обратно, неся в себе ощущение свежести и чистоты.

Отец Венедикт окликнул меня из окна трапезной.

Он сидел перед большой миской с блекло-зелеными стручками фасоли, разламывал их, рядом стояла миска с картошкой и баклажанами.

– Я готовлю грузинское блюдо – аджапсандали. Вы можете научиться, если хотите.

Я пожалела, что вчера не нарвала колокольчиков, их можно было бы поставить на стол.

– Мы редко ставим цветы, – ответил дьякон, – разве что в праздник одну розу перед иконостасом. В монастыре все должно быть жестко, строго. Чем больше красоты, тем больше соблазна.

Чуть ниже монастыря над обрывом есть поляна со старой садовой скамейкой на чугунных ножках. После вечерни я вышла посидеть здесь, посмотреть на закат.

Вскоре появился отец Венедикт. За ним шла босиком молодая рослая женщина.

– Сестра Вероника, – подвел он ее ко мне, – это Лорелея, ведущая актриса одного из наших театров. Недавно ей Англия аплодировала. Лорелея заехала к нам со своими друзьями. Мы поужинаем, а потом вы вместе приходите в трапезную.

Наружность Лорелеи была еще более неожиданной, чем ее имя, особенно для этих глухих мест. Каштановые волосы распущены по плечам и обведены надо лбом двумя витыми шнурами. Коротенькая полосатая блузка на тонких бретельках, скорее майка, слегка прикрывает грудь, не стесненную никакими другими защитными средствами. На животе блузка едва сходится с поясом длинной ажурной юбки из марлевки. В руке босоножки на высоком пробковом каблуке и что-то вроде пелеринки.

Венедикт виновато улыбнулся и покинул нас.

Лорелея уселась рядом со мной на скамью, поджав ноги с перламутровым педикюром.

– Зовите меня просто Ло…

Принудительно облаченная в косынку и закрытое платье, я прореагировала на ее вольный наряд более ревниво, чем в любое другое время. И после нескольких любезных фраз, которыми мы обменялись, не менее любезно спросила, не слишком ли свободна ее одежда для мужского монастыря?

Она легко ответила:

– Наши предки, судя по старым фрескам, ходили в полупрозрачных одеждах, как ангелы.

– Не знаю, как предки, но наши современники – отнюдь не ангелы, и вам, наверное, это известно.

– …к тому же я здесь бываю давно, некоторых знаю с детства… Венедикт учился в художественной академии вместе с моей дочерью.

– Сколько же вам лет? – удивилась я, впрочем, довольно сдержанно.

Странный этот разговор пока не вышел из рамок приличия.

– Сорок шесть… – ответила она не очень охотно.

А я-то предполагала, что ей лет двадцать восемь, и потому позволила себе говорить о ее одежде. Присмотревшись, я обнаружила, что волосы у нее крашеные, но все остальное сохранилось прекрасно.

– А сколько лет Венедикту?

– Двадцать девять.

Это была еще одна неожиданность. Я считала, что мы с ним ровесники: лысеющий лоб и борода старили его лет на пятнадцать.

Монастырь Гелати. XII в. Архангел. Фрагмент

Монастырь Гелати. XII в. Архангел. Фрагмент

Разговор наш не смутил Лорелею, и, претерпев недолгий обмен общими фразами, я продолжила его:

– Человек вмещает всю дистанцию от животного до Бога. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный — в этом суть всех заповедей. Но это непомерно высоко, несоизмеримо с силами человеческими. Не было в мире более высокого идеала и более аристократической морали. Большинству людей христианство не по росту, и потому они говорят, что оно неосуществимо.

– А разве осуществимо? Кто может быть совершенным, как Отец Небесный? – спросила она с некоторой заинтересованностью.

– Даже ученики Христа изумлялись и спрашивали: «Кто же может спастись?» Он ответил, что человекам это невозможно, Богу же возможно все. Монашество и есть подвиг такого восхождения к совершенству Отца Небесного, оно выходит за пределы наших сил, туда, где действует благодать.

– Вы их идеализируете… – Она приподняла ладонь останавливающим жестом. – Ни художником, ни актером нельзя стать, если нет искры Божьей. Каждый по-своему несет ее людям и служит добру, священник – с амвона, актер – со сцены, да у актера и публики больше.

Разговор становился невозможным: он шел на разных языках, слова «добро», «истина» и «любовь» вмещали противоположные понятия. В сущности, вера и неверие вырабатывают два противоположных образа жизни.

Мне вспомнилось, что здесь, в Грузии, когда-то окончил гимназию Александр Ельчанинов. Он стал священником в эмиграции, в Ницце. А умирал в Париже от рака, страшно, тяжело умирал, кричал во сне. Но пока был в сознании, только однажды близкие увидели на его глазах слезы: началась Страстная неделя, а он не мог быть в храме. Никто не знает так глубоко души человеческие, как священник, которому тысячи людей раскрывают на исповеди самое сокровенное. Он как-то заметил, что одаренный человек может быть подобен гейзеру – в нем не остается ни места, которое мог бы занять Бог, ни тишины, в которой можно Его услышать.

Длинные, сквозные, белесые облака быстро поднимались из-за горы. Под ними солнце садилось ровным кругом. Подул прохладный ветер, и будто без связи с предыдущим разговором Лорелея накинула пелеринку, закрывая грудь и плечи:

– Но разве искусство не ведет к Богу? Разве талант не от Бога?

– Почему? Денница тоже был наделен божественной красотой и мудростью, но восстал на Бога и стал верховным ангелом тьмы. Религия и искусство могут вести в противоположные стороны. Религиозная жизнь – путь нравственного совершенствования, углубления в себя, приближения к первообразу, к божественному замыслу о нас самих. Актерство – смена чужих личин, игра. Эта игра утверждает человека в гордой самодостаточности его природы, но кажется ему такой значительной, что в каждом своем проявлении он готов видеть божественное начало…

– Венедикт сказал, что вы сами – писатель?

– Не знаю, теперь не знаю. По профессии – да, хотя и писала мало, а в последние годы стала опять только читателем. Я потеряла интерес к литературе, когда увидела, насколько лучше всех инженеров человеческих душ знают нас святые отцы.

– Что же вы делаете теперь? – поинтересовалась она.

– Думаю о том, что мне делать.

– Давно?

– Давно.

Чем больше люди ощущали вкус к подлинной духовной жизни – в богослужении, молитве, тем меньше они нуждались в творчестве внешних форм. Они уходили в безмолвие. А после безмолвия, Духом Святым, написаны «Троица» Рублева, псалмы царя Давида, Божественные гимны Симеона Нового Богослова…

Питарети. Храм Богородицы. XIII в. Восточный фасад

Питарети. Храм Богородицы. XIII в. Восточный фасад

Нужны ли промежуточные формы, когда литература уже перестала быть языческой, но еще не может стать молитвой? Формы, отражающие путь человека к Богу, его смятения, падения, первые откровения о небесном, еще недоступном и невозможном?

Однажды я спросила у священника об этом: что мне теперь делать? Он раскрыл Евангелие от Иоанна и прочел: Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.

Край солнца на глазах утопал в синеве. Покой разливался над погруженными в сумрак горами.

О, если бы все слова, которые я говорю, утонули в покое, растворились в молчании… И в этом молчании я научилась бы просто быть перед Богом, не рассуждать о Нем, а созерцать Его и слышать Голос – зачем тогда мне было бы писать?

Но я не умею молчать и молиться, а потому говорю и пишу, и слова мои напрасны.

На столе между мисками с недоеденным блюдом, которое мы весь день готовили с Венедиктом, между стаканами и арбузными корками возвышаются узкими горлышками в фольге пять пустых винных бутылок.

Венедикт и два спутника актрисы сидят на невысоком каменном ограждении под кукурузными стеблями напротив окна трапезной и разговаривают на повышенно веселых тонах.

Вскоре и Лорелея присоединилась к своим спутникам, грациозно опустившись на траву перед ними и широко раскинув белую юбку. Эти два небрежно-элегантных молодых человека по виду годились ей в сыновья. Один из них показывал фокусы с шейным платком и картами, которые, должно быть, для этой цели привез с собой. Венедикт, судя по возбужденным выкрикам и широким жестам, был изрядно пьян. Он поглядывал в мою сторону, потом подошел к двери.

– С нашей стороны было бы бессовестно заставить вас все это убирать. – Он подождал ответа и, не дождавшись, пообещал: – Но мы вам поможем…

В это время на поляне напротив храма появилась фигурка моего сына.

– Димитрий! – закричал Венедикт. – Иди сюда! Гости просят тебя поиграть на фисгармонии.

С оживленными возгласами вся компания направилась в храм.

Мыть или не мыть? Вот в чем вопрос. На этот раз я не без брезгливости оглядывала стол: монастырь не место для пирушек актрис с фокусниками. Или вымыть, чтобы стол с бутылками завтра не был укором протрезвевшему дьякону? Пока я предавалась сомнениям, стемнело. Только из освещенного храма доносились звуки фисгармонии.

Около двенадцати подошел Митя.

– Они уходят.

– В такой темноте?

– У них машина осталась на старой дороге, часа полтора отсюда через лес. Отец Венедикт вызвался провожать. Я ему говорю: «По-моему, вам лучше не уходить далеко ночью». А он спрашивает: «Димитрий, ты считаешь, что я пьян?»

– А ты так считаешь?

– Мне кажется, они все немного «пьяны».

– Арчила с ними не было?

– За стол он сел вместе со всеми. Но сам не пил и сразу исчез, чтобы не мешать.

Скоро мы услышали крики на другой стороне ущелья. Мелькали огоньки карманных фонариков – экспедиция форсировала склон за ручьем.

С первого дня Митя попросил у игумена разрешение читать вечерние молитвы в маленькой базилике. И теперь мы взяли ключи, открыли храм.

Огонек свечи, не колеблемый ни единым дуновением, казался застывшим световым лепестком. Ни звука не доносилось из-за толстых стен. Молитвы Митя читал наизусть. Тень от его фигуры в подряснике выросла во всю стену.

Молилась я рассеянно. А когда правило кончилось, Митя предложил особо помянуть путешествующего иеродиакона Венедикта, чтобы с ним ничего не случилось.

На утрени Арчил читает по-грузински, мы с Митей – кафизмы по-церковнославянски. Отец Венедикт сидит перед аналоем, положив на него тяжелую голову. Он засыпает, но каждый раз вздрагивает, когда надо вставать на «Славах», поднимается, крестится и снова укладывает голову на руки. Раза два вялой походкой он выходит из храма, на некоторое время пропадает в трапезной. Лицо его, с несвежей покрасневшей кожей в крупных оспинах, выражает апатию и подавленность, волосы черным пухом стоят на висках.

Кое-как дотянув службу, никому не сказав ни слова, он исчез.

Проходя мимо трапезной, я заглядываю в окошко. Стол убран и застелен чистой клеенкой. Большой глиняный кувшин с родниковой водой стоит посреди стола, вытеснив даже воспоминание о бутылках. Значит, Арчил встал до службы, чтобы привести трапезную в достойный вид.

Мы с Митей ушли на речку. Митя снял на берегу скуфью и подрясник, умылся и стал учить «Трисвятое» на хуцури.

Вернулись к началу вечерни.

Венедикт, опираясь спиной о ворота и скрестив на груди руки, разговаривал с толстой теткой, туго затянутой в разноцветное платье. Говорила она громко, размахивая руками, он отвечал широкой, хотя и вялой улыбкой. На нас он взглянул мельком и отвел глаза, мутные, с красными белками. И вся его фигура в подряснике, похожем на полинялый халат, с грязными тесемками нижней рубахи выглядела весьма помятой.

В начале седьмого мы подошли к нему, чтобы узнать, будет ли служба.

– Вы уже готовы? – выговорил он с усмешкой, наливая из кувшина воду в кружку.

Сам он был явно еще не готов.

– Что с вами, отец Венедикт? – спросила я, чтобы снять недоброе отчуждение, сквозившее в его усмешке. – У вас совсем больной вид.

– Зато вы выглядите отлично… – ответил он тем же тоном. – И почему бы вам так не выглядеть? Приехали с курорта и здесь весь день на речке…

– А вы устали от трудов по монастырю сегодня? – невольно подчинилась я его тону.

Он тяжело посмотрел на меня и молча вышел.

Часов около семи он все-таки начал службу.

Его полная собеседница привела еще семь-восемь женщин и троих детей: все они шли через горы к вечерне. И Венедикт старался возместить недостаток трезвости – избытком любезности. Приносил деревянные скамьи, стулья, рассаживал всех в храме в два ряда, как в сельском клубе.

Джвари

Джвари

Читал он возбужденно, то резко повышая тон, то забываясь и переходя на бормотание. Зато громко делал замечания Арчилу, когда тот ошибался в чтении.

Женщины чувствовали себя неловко – от общей нервозности обстановки, оттого, что не привыкли сидеть на службе. Шумно успокаивали детей, выводили их и возвращались, заталкивали под скамьи сумки с провизией. Однажды дьякон взмахнул широким рукавом рясы и столкнул на пол подсвечник, вызвав общее замешательство. В другой раз стал произносить ектенью, чего не следовало делать без священника, но вскоре опомнился и громко запел, жестами призывая всех следовать его примеру.

Толстая тетка подхватила крикливо и резко. Взгляд ее выражал сочувствие Венедикту и готовность помочь, чем только можно. Оглядывалась на женщин: вот, мол, какая незадача, одного монаха застали в монастыре, и тот навеселе. Чтобы утешить дьякона, она вдруг повернулась спиной к иконостасу, высоко подняв полные локти, стала снимать с шеи медальон на черном шнурке, и тут же хотела обхватить шею Венедикта в щедром жесте. Венедикт уклонился, но медальон взял и стал надевать на шею Мите. На память об этой прискорбной службе у нас и остался Георгий Победоносец, пластмассовым копьем поразивший дракона.

Через полчаса женщины стали уходить. Чтобы никого не обидеть, уходили они не сразу, а будто нечаянно, порознь. Оглянется одна на отца Венедикта, пошарит рукой под скамьей, подтягивая сумку, и вдруг шагнет за порог. Остальные проводят ее взглядом, и вот уже другая двигается невзначай к краю скамейки.

Наконец осталась одна женщина, давно уже приготовившаяся к выходу. Она стояла между мною и порогом, напряженно зажав в руке сумку с торчащими зелеными перышками лука. Ее подруги шагах в десяти от двери энергично махали руками. Но она все более истово крестилась.

– Нино! – не выдержали на дворе.

Нина оглянулась, махнула рукой, в другой вздрогнули хвостики лука, и еще дерзновенней вскинула голову и перекрестилась.

– Нино! Нино! – кричали они дружно, как через лес, но будто и с некоторой неловкостью оттого, что мешают ее молитвенному рвению.

Мы заинтересованно следили, как долго устоит Нина. Только Арчил кротким голосом читал кафизму.

Наконец выскочила и Нина, женщины освобожденно загалдели, больше не робея, не сдерживая голоса, и двинулись к воротам.

И как-то почти сразу отец Венедикт закончил службу.

– Игумена нет – и молитва не идет… – заключил он по-русски, но обращаясь к Арчилу.

– Конечно, – мягко согласился тот.

В этот момент в ворота въехал «газик».

– Вот и отец игумен… – упавшим голосом объявил Венедикт и обреченно пошел навстречу.

Когда мы заперли храм и подошли, дьякон уже был удален за ворота.

Грозы

Отец Михаил, в подряснике, с четками на шее, обернулся, и мы обрадовались друг другу, будто не виделись месяц. Он благословил нас и с довольным видом кивнул в сторону кузова, из которого Арчил уже тащил ведро с помидорами:

Отец Михаил, в подряснике, с четками на шее, обернулся, и мы обрадовались друг другу, будто не виделись месяц. Он благословил нас и с довольным видом кивнул в сторону кузова, из которого Арчил уже тащил ведро с помидорами:

– Посмотрите, сколько я всего привез… Нестроения кончились, игумен вернулся, братия приободрилась и повеселела. Все вместе мы выкладывали из ведер помидоры, огурцы, из мешка картошку, таскали на кухню, раскладывали на столе груши и слегка примятые персики.

Отец Михаил, широко улыбаясь, развернул бумагу на крупной головке сыра, пододвинул ко мне:

– Домашний коровий сыр должен вонять… Очень мне захотелось сыру, и я не устоял. Димитрий, как называется этот грех?

– Чревоугодие? – предположил Митя.

– Чревоугодие – это когда хотят съесть много, угодить чреву. А если хочется усладить гортань – это гортанобесие. Всякому нашему желанию соответствует название греха. Ох, и трудная эта христианская жизнь! Куда ни повернешься, везде тебе шах или мат…

Лежали на столе батоны и круглые подрумяненные хлебцы, зеленый и красный перец, пучки петрушки, укропа, пряно пахнущей травки тархун, стояли стеклянные бочоночки меда величиной со стакан. Три арбуза завершали натюрморт. Такого изобилия потом у нас не было ни разу…

– Вот сколько всего нам Бог послал, – радовался отец Михаил.

И мне тогда еще не до конца понятна была его радость. Мы просто вместе переживали эту домашнюю суету, как маленький праздник. Игумен раскрыл картонный ящик и, присев рядом с ним на корточки, стал раздавать нам канцелярские подарки – тетрадки, записные книжки, блокноты и карандаши: я и забыла, что как-то при Венедикте пожалела, что нет с собой тетрадей.

Из другого ящика отец Михаил осторожно извлек ламповые стекла.

– В продаже их нет, я заказывал на заводе.

Он прибил на стене ободы для ламп. Арчил заливал керосин, мы резали фитили. Разгорелся бледный в предвечернем свете огонек, стекло затуманилось, но скоро стало прозрачным. И я вспомнила, что уже видела, как разгорается керосиновая лампа, давным-давно, во время войны. Игумена тогда еще не было на свете.

Собрались ужинать. Я вышла за водой для чая.

На скамье перед родником у сосны неприкаянно сидел отец Венедикт. Под струей воды стоял таз, и вода переливалась через край.

– Вот хочу напоить лошадь… – показал дьякон взглядом на тазик.

В горах Грузии

В горах Грузии

После братской трапезы ужинала я, Митя пил чай за компанию по второму разу. Отец Михаил раскрывал то кулек с очищенными грецкими орехами, то банку с вареньем, предлагая попробовать:

– Варенья такого вы никогда не ели? Инжирное. Это мне мать прислала, она мои слабости знает… Крышку потом закройте, а то все муравьи съедят.

Мы смешивали орехи с медом и пили чай с вареньем, инжир янтарно просвечивал.

Уже в темноте мы с Митей вынесли на родник посуду.

Отец Венедикт сидел в той же позе, тазик стоял под струей.

– Тазик уже наполнился, – известила я.

– А… – махнул рукой дьякон, – это Арчил забыл напоить лошадь. Ну, ничего, она не умрет от жажды.

В трапезной горели керосиновые лампы. Теплая ночь сгущалась за решеткой окна. В монастыре водворялся привычный покой.

Ночью оглушающий грохот потряс землю. И тут же на наше брезентовое укрытие посыпалась дождевая дробь. Потом с нарастающим гулом рухнула с неба лавина воды.

– Мама, – услышала я сквозь гул отдаленный голос, – вставай, потоп.

Вставать, пожалуй, смысла не было.

Вскоре закапало сквозь провисшую крышу на стол, на подушку. Вздрагивая от сырости, я приоткрыла полог.

Темнота гудела, журчала, неслась потоками мимо палатки, обдавала холодным сырым дыханием и брызгами.

Вспыхнула молния, с грохотом выхватив из тьмы огромный черный силуэт Джвари, и тьма его поглотила. Потом все повторилось. Тусклым синим огнем озарилось затонувшее пространство. Сверкнул высокий купол с крестом, ветки сосны просквозили мгновенной синевой.

– Так нас вместе с палаткой унесет с обрыва.

– Как раньше на кораблях, если матрос умирал – его заворачивали в брезент и бросали за борт, – бодро поддержал Митя.

Брезент под ногами вздулся, под ним текла вода. Одежду и обувь я засунула под матрацы, а сама завернулась в одеяло – это единственное, что я могла предпринять. В темноте нашарила часы. Вспыхнула молния, блеснули стрелки. Был первый час, до утра оставалось пережить еще шесть часов.

– Кто-нибудь мог бы побеспокоиться, не смыло ли нас.

– Что ты говоришь, мама… Так они и пойдут ночью беспокоиться о женщине – это неприлично. Да и если смыло, беспокоиться поздно. Завтра будет видно, когда рассветет.

Так мы лежали, завернувшись в одеяла, под брезентовым укрытием над обрывом, ночью, в горах, на краю света и болтали вздор. Мы были уверены, что ничего плохого с нами не может случиться.

«Ты теперь под охраной», – сказал мне один знакомый, когда я только пришла к вере и начала молиться.

Я и правда чувствовала себя под охраной и с тех пор ничего не боялась.

Молниевые разряды били прямо над ущельем. Между нашими кроватями протекал ручей, но уровень паводка еще не достиг матрацев.

Под утро усталость взяла свое, и мы мирно уснули, укрывшись с головой.

Рассвет дымился сырой мглой. Она поднималась из ущелья, лежала над ним пластами, висела клочьями под ветками сосен. Пласты тумана стекали из распадков гор. Казалось, что свет не сможет пробиться сквозь эту густую завесу. С сосен капало, и каждая иголка тускло светилась нанизанной на нее колеблющейся подвеской.

Сырая трава на тропинке к базилике была мне по колено.

В храме, как всегда перед службой, были полумрак и тишина. Потрескивала свеча, бросая круг света на древний шрифт богослужебных книг. Поблескивало серебряное шитье черного покрова на аналое – крест в терновом венце. И двигалась по стене медленная тень Венедикта.

– Димитрий, читай.

Митя начал «Трисвятое» нахуцури. Арчил, полуобернувшись, смотрел на него, затенив ресницами влажный блеск глаз.

Потом иеродиакон тяжело ронял покаянные слова шестопсалмия по-грузински.

– Господи! Услыши молитву мою, внемли молению моему во истине Твоей.

И не вниди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою ни один из живущих.

Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших.

И уныл во мне дух мой, сердце мое в смятении…

Простираю к Тебе руки мои, душа обращена к Тебе, как жаждущая земля!

Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает…

Запели «Честнейшую Херувим», и, как обычно, отец Венедикт опустился на колени. Плечи его были согнуты под рясой, глаза неподвижно остановились на красном огоньке лампады перед образом Богоматери.

– Упат’иоснесса Керубим-та-а-са… да аг’мате-бит узестаэсса Серапим-та-а-са…

Есть такой перепад голоса в древних грузинских напевах, не воспроизводимый ни в нотах, ни в описаниях, когда ты будто слышишь сокрушенный вздох чужой души и он отзывается в тебе сладкой болью. Кажется, что если умеет она так горевать, в этом есть уже обещание утешения… Отец Венедикт молился, и молитва его шла из глубины сердца, сокрушенного и смиренного, которое Бог не уничижит.

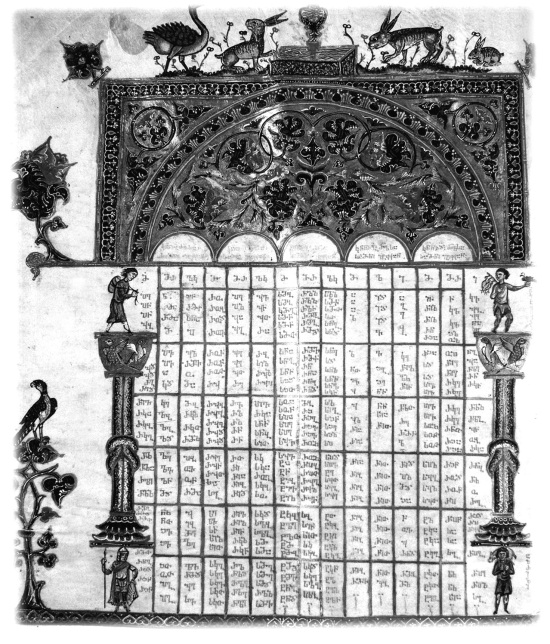

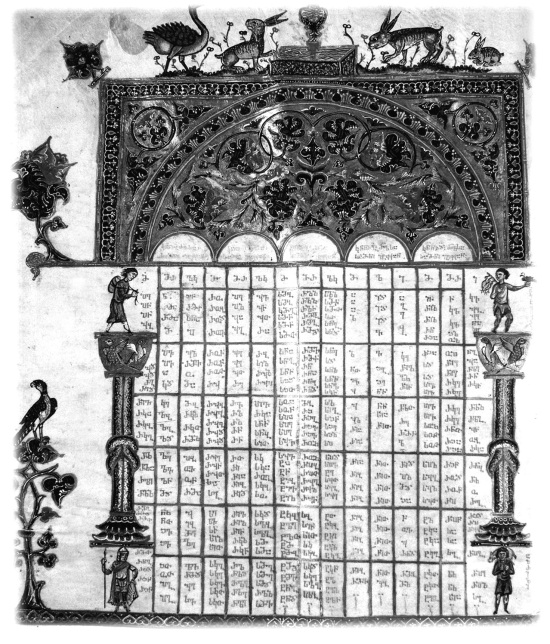

Евангелие. XIII в.

Евангелие. XIII в.

Так плакал, наверное, блудный сын, когда уже расточил имущество, познал одиночество, унижение, голод и нищим шел к отцу, чтобы сказать: Я согрешил против неба и пред тобою. И уже недостоин называться сыном твоим…

И жалко ему было себя в этом раскаянии, растопившем сердце, и все уже было равно, можно и умереть у родного порога. Разве он мог поверить, что и отец обнимет его со слезами: Это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Утром на грузовой машине приехали реставраторы со своим багажом: двое мужчин и две женщины. Старшая – доктор искусствоведения, зовут ее Эли – от полного Елизавета, ей лет за пятьдесят. Младшей под сорок.

Реставраторы заняли второй этаж над трапезной. Жить они будут своим домом, независимо от монастыря. Посовещавшись с братией, игумен отменил колокольный звон, чтобы не будить реставраторов рано утром.

В монастырях есть послушание будильника – монах, который встает раньше всех и обходит кельи с зажженной свечой. Подойдет к двери, скажет: «Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас», – а брат из кельи поднимается, открывает дверь и зажигает свою свечу от свечи будильника. В больших монастырях это трудное послушание: чтобы разбудить пятьдесят-шестьдесят братьев, надо просыпаться очень рано. Будильник зажигает и лампады в храме.

Остановились мы в закрытой бухте с небольшим водопадом и отвесными берегами. Блестящие, как графит на изломе, пласты под одним и тем же углом поднимаются вверх, создавая причудливый геометрически четкий рисунок. Края пластов нависают один над другим зубчатыми остриями, расслаиваются под рукой на звонкие пластинки.

Мы разделись на каменистом мысе под скалой, заросшем лопухами, и вошли в воду.

Митя прислонился спиной к камню под водопадом, сверкающие струи стекали по его голове, по плечам, рассыпались мелкими радугами. В лопухах остался подрясник и сапоги, и мальчик мой брызгался и смеялся, совсем забыв о послушническом достоинстве. А я лежала на каменистом дне, и каждая клетка кожи радовалась движению воды, ее прозрачной свежести.

Часа через два собрали одежду и пошли босиком вверх по реке под бормотание и лепет воды. На тенистой поляне нашли обломки жерновов – остатки монастырской мельницы. А дальше ущелье расширялось, но в половину высоты было завалено глыбами камня. Вода по камнепаду неслась бурно, в брызгах и пене. Мы повернули обратно, неся в себе ощущение свежести и чистоты.

Отец Венедикт окликнул меня из окна трапезной.

Он сидел перед большой миской с блекло-зелеными стручками фасоли, разламывал их, рядом стояла миска с картошкой и баклажанами.

– Я готовлю грузинское блюдо – аджапсандали. Вы можете научиться, если хотите.

Я пожалела, что вчера не нарвала колокольчиков, их можно было бы поставить на стол.

– Мы редко ставим цветы, – ответил дьякон, – разве что в праздник одну розу перед иконостасом. В монастыре все должно быть жестко, строго. Чем больше красоты, тем больше соблазна.

Чуть ниже монастыря над обрывом есть поляна со старой садовой скамейкой на чугунных ножках. После вечерни я вышла посидеть здесь, посмотреть на закат.

Вскоре появился отец Венедикт. За ним шла босиком молодая рослая женщина.

– Сестра Вероника, – подвел он ее ко мне, – это Лорелея, ведущая актриса одного из наших театров. Недавно ей Англия аплодировала. Лорелея заехала к нам со своими друзьями. Мы поужинаем, а потом вы вместе приходите в трапезную.

Наружность Лорелеи была еще более неожиданной, чем ее имя, особенно для этих глухих мест. Каштановые волосы распущены по плечам и обведены надо лбом двумя витыми шнурами. Коротенькая полосатая блузка на тонких бретельках, скорее майка, слегка прикрывает грудь, не стесненную никакими другими защитными средствами. На животе блузка едва сходится с поясом длинной ажурной юбки из марлевки. В руке босоножки на высоком пробковом каблуке и что-то вроде пелеринки.

Венедикт виновато улыбнулся и покинул нас.

Лорелея уселась рядом со мной на скамью, поджав ноги с перламутровым педикюром.

– Зовите меня просто Ло…

Принудительно облаченная в косынку и закрытое платье, я прореагировала на ее вольный наряд более ревниво, чем в любое другое время. И после нескольких любезных фраз, которыми мы обменялись, не менее любезно спросила, не слишком ли свободна ее одежда для мужского монастыря?

Она легко ответила:

– Наши предки, судя по старым фрескам, ходили в полупрозрачных одеждах, как ангелы.

– Не знаю, как предки, но наши современники – отнюдь не ангелы, и вам, наверное, это известно.

– …к тому же я здесь бываю давно, некоторых знаю с детства… Венедикт учился в художественной академии вместе с моей дочерью.

– Сколько же вам лет? – удивилась я, впрочем, довольно сдержанно.

Странный этот разговор пока не вышел из рамок приличия.

– Сорок шесть… – ответила она не очень охотно.

А я-то предполагала, что ей лет двадцать восемь, и потому позволила себе говорить о ее одежде. Присмотревшись, я обнаружила, что волосы у нее крашеные, но все остальное сохранилось прекрасно.

– А сколько лет Венедикту?

– Двадцать девять.

Это была еще одна неожиданность. Я считала, что мы с ним ровесники: лысеющий лоб и борода старили его лет на пятнадцать.

Разговор наш не смутил Лорелею, и, претерпев недолгий обмен общими фразами, я продолжила его:

– Человек вмещает всю дистанцию от животного до Бога. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный — в этом суть всех заповедей. Но это непомерно высоко, несоизмеримо с силами человеческими. Не было в мире более высокого идеала и более аристократической морали. Большинству людей христианство не по росту, и потому они говорят, что оно неосуществимо.

– А разве осуществимо? Кто может быть совершенным, как Отец Небесный? – спросила она с некоторой заинтересованностью.

– Даже ученики Христа изумлялись и спрашивали: «Кто же может спастись?» Он ответил, что человекам это невозможно, Богу же возможно все. Монашество и есть подвиг такого восхождения к совершенству Отца Небесного, оно выходит за пределы наших сил, туда, где действует благодать.

– Вы их идеализируете… – Она приподняла ладонь останавливающим жестом. – Ни художником, ни актером нельзя стать, если нет искры Божьей. Каждый по-своему несет ее людям и служит добру, священник – с амвона, актер – со сцены, да у актера и публики больше.

Разговор становился невозможным: он шел на разных языках, слова «добро», «истина» и «любовь» вмещали противоположные понятия. В сущности, вера и неверие вырабатывают два противоположных образа жизни.

Мне вспомнилось, что здесь, в Грузии, когда-то окончил гимназию Александр Ельчанинов. Он стал священником в эмиграции, в Ницце. А умирал в Париже от рака, страшно, тяжело умирал, кричал во сне. Но пока был в сознании, только однажды близкие увидели на его глазах слезы: началась Страстная неделя, а он не мог быть в храме. Никто не знает так глубоко души человеческие, как священник, которому тысячи людей раскрывают на исповеди самое сокровенное. Он как-то заметил, что одаренный человек может быть подобен гейзеру – в нем не остается ни места, которое мог бы занять Бог, ни тишины, в которой можно Его услышать.

Длинные, сквозные, белесые облака быстро поднимались из-за горы. Под ними солнце садилось ровным кругом. Подул прохладный ветер, и будто без связи с предыдущим разговором Лорелея накинула пелеринку, закрывая грудь и плечи:

– Но разве искусство не ведет к Богу? Разве талант не от Бога?

– Почему? Денница тоже был наделен божественной красотой и мудростью, но восстал на Бога и стал верховным ангелом тьмы. Религия и искусство могут вести в противоположные стороны. Религиозная жизнь – путь нравственного совершенствования, углубления в себя, приближения к первообразу, к божественному замыслу о нас самих. Актерство – смена чужих личин, игра. Эта игра утверждает человека в гордой самодостаточности его природы, но кажется ему такой значительной, что в каждом своем проявлении он готов видеть божественное начало…

– Венедикт сказал, что вы сами – писатель?

– Не знаю, теперь не знаю. По профессии – да, хотя и писала мало, а в последние годы стала опять только читателем. Я потеряла интерес к литературе, когда увидела, насколько лучше всех инженеров человеческих душ знают нас святые отцы.

– Что же вы делаете теперь? – поинтересовалась она.

– Думаю о том, что мне делать.

– Давно?

– Давно.

Чем больше люди ощущали вкус к подлинной духовной жизни – в богослужении, молитве, тем меньше они нуждались в творчестве внешних форм. Они уходили в безмолвие. А после безмолвия, Духом Святым, написаны «Троица» Рублева, псалмы царя Давида, Божественные гимны Симеона Нового Богослова…

Нужны ли промежуточные формы, когда литература уже перестала быть языческой, но еще не может стать молитвой? Формы, отражающие путь человека к Богу, его смятения, падения, первые откровения о небесном, еще недоступном и невозможном?

Однажды я спросила у священника об этом: что мне теперь делать? Он раскрыл Евангелие от Иоанна и прочел: Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.

Край солнца на глазах утопал в синеве. Покой разливался над погруженными в сумрак горами.

О, если бы все слова, которые я говорю, утонули в покое, растворились в молчании… И в этом молчании я научилась бы просто быть перед Богом, не рассуждать о Нем, а созерцать Его и слышать Голос – зачем тогда мне было бы писать?

Но я не умею молчать и молиться, а потому говорю и пишу, и слова мои напрасны.

На столе между мисками с недоеденным блюдом, которое мы весь день готовили с Венедиктом, между стаканами и арбузными корками возвышаются узкими горлышками в фольге пять пустых винных бутылок.

Венедикт и два спутника актрисы сидят на невысоком каменном ограждении под кукурузными стеблями напротив окна трапезной и разговаривают на повышенно веселых тонах.

Вскоре и Лорелея присоединилась к своим спутникам, грациозно опустившись на траву перед ними и широко раскинув белую юбку. Эти два небрежно-элегантных молодых человека по виду годились ей в сыновья. Один из них показывал фокусы с шейным платком и картами, которые, должно быть, для этой цели привез с собой. Венедикт, судя по возбужденным выкрикам и широким жестам, был изрядно пьян. Он поглядывал в мою сторону, потом подошел к двери.

– С нашей стороны было бы бессовестно заставить вас все это убирать. – Он подождал ответа и, не дождавшись, пообещал: – Но мы вам поможем…

В это время на поляне напротив храма появилась фигурка моего сына.

– Димитрий! – закричал Венедикт. – Иди сюда! Гости просят тебя поиграть на фисгармонии.

С оживленными возгласами вся компания направилась в храм.

Мыть или не мыть? Вот в чем вопрос. На этот раз я не без брезгливости оглядывала стол: монастырь не место для пирушек актрис с фокусниками. Или вымыть, чтобы стол с бутылками завтра не был укором протрезвевшему дьякону? Пока я предавалась сомнениям, стемнело. Только из освещенного храма доносились звуки фисгармонии.

Около двенадцати подошел Митя.

– Они уходят.

– В такой темноте?

– У них машина осталась на старой дороге, часа полтора отсюда через лес. Отец Венедикт вызвался провожать. Я ему говорю: «По-моему, вам лучше не уходить далеко ночью». А он спрашивает: «Димитрий, ты считаешь, что я пьян?»

– А ты так считаешь?

– Мне кажется, они все немного «пьяны».

– Арчила с ними не было?

– За стол он сел вместе со всеми. Но сам не пил и сразу исчез, чтобы не мешать.

Скоро мы услышали крики на другой стороне ущелья. Мелькали огоньки карманных фонариков – экспедиция форсировала склон за ручьем.

С первого дня Митя попросил у игумена разрешение читать вечерние молитвы в маленькой базилике. И теперь мы взяли ключи, открыли храм.

Огонек свечи, не колеблемый ни единым дуновением, казался застывшим световым лепестком. Ни звука не доносилось из-за толстых стен. Молитвы Митя читал наизусть. Тень от его фигуры в подряснике выросла во всю стену.

Молилась я рассеянно. А когда правило кончилось, Митя предложил особо помянуть путешествующего иеродиакона Венедикта, чтобы с ним ничего не случилось.

На утрени Арчил читает по-грузински, мы с Митей – кафизмы по-церковнославянски. Отец Венедикт сидит перед аналоем, положив на него тяжелую голову. Он засыпает, но каждый раз вздрагивает, когда надо вставать на «Славах», поднимается, крестится и снова укладывает голову на руки. Раза два вялой походкой он выходит из храма, на некоторое время пропадает в трапезной. Лицо его, с несвежей покрасневшей кожей в крупных оспинах, выражает апатию и подавленность, волосы черным пухом стоят на висках.

Кое-как дотянув службу, никому не сказав ни слова, он исчез.

Проходя мимо трапезной, я заглядываю в окошко. Стол убран и застелен чистой клеенкой. Большой глиняный кувшин с родниковой водой стоит посреди стола, вытеснив даже воспоминание о бутылках. Значит, Арчил встал до службы, чтобы привести трапезную в достойный вид.

Мы с Митей ушли на речку. Митя снял на берегу скуфью и подрясник, умылся и стал учить «Трисвятое» на хуцури.

Вернулись к началу вечерни.

Венедикт, опираясь спиной о ворота и скрестив на груди руки, разговаривал с толстой теткой, туго затянутой в разноцветное платье. Говорила она громко, размахивая руками, он отвечал широкой, хотя и вялой улыбкой. На нас он взглянул мельком и отвел глаза, мутные, с красными белками. И вся его фигура в подряснике, похожем на полинялый халат, с грязными тесемками нижней рубахи выглядела весьма помятой.

В начале седьмого мы подошли к нему, чтобы узнать, будет ли служба.

– Вы уже готовы? – выговорил он с усмешкой, наливая из кувшина воду в кружку.

Сам он был явно еще не готов.

– Что с вами, отец Венедикт? – спросила я, чтобы снять недоброе отчуждение, сквозившее в его усмешке. – У вас совсем больной вид.

– Зато вы выглядите отлично… – ответил он тем же тоном. – И почему бы вам так не выглядеть? Приехали с курорта и здесь весь день на речке…

– А вы устали от трудов по монастырю сегодня? – невольно подчинилась я его тону.

Он тяжело посмотрел на меня и молча вышел.

Часов около семи он все-таки начал службу.

Его полная собеседница привела еще семь-восемь женщин и троих детей: все они шли через горы к вечерне. И Венедикт старался возместить недостаток трезвости – избытком любезности. Приносил деревянные скамьи, стулья, рассаживал всех в храме в два ряда, как в сельском клубе.

Читал он возбужденно, то резко повышая тон, то забываясь и переходя на бормотание. Зато громко делал замечания Арчилу, когда тот ошибался в чтении.

Женщины чувствовали себя неловко – от общей нервозности обстановки, оттого, что не привыкли сидеть на службе. Шумно успокаивали детей, выводили их и возвращались, заталкивали под скамьи сумки с провизией. Однажды дьякон взмахнул широким рукавом рясы и столкнул на пол подсвечник, вызвав общее замешательство. В другой раз стал произносить ектенью, чего не следовало делать без священника, но вскоре опомнился и громко запел, жестами призывая всех следовать его примеру.

Толстая тетка подхватила крикливо и резко. Взгляд ее выражал сочувствие Венедикту и готовность помочь, чем только можно. Оглядывалась на женщин: вот, мол, какая незадача, одного монаха застали в монастыре, и тот навеселе. Чтобы утешить дьякона, она вдруг повернулась спиной к иконостасу, высоко подняв полные локти, стала снимать с шеи медальон на черном шнурке, и тут же хотела обхватить шею Венедикта в щедром жесте. Венедикт уклонился, но медальон взял и стал надевать на шею Мите. На память об этой прискорбной службе у нас и остался Георгий Победоносец, пластмассовым копьем поразивший дракона.

Через полчаса женщины стали уходить. Чтобы никого не обидеть, уходили они не сразу, а будто нечаянно, порознь. Оглянется одна на отца Венедикта, пошарит рукой под скамьей, подтягивая сумку, и вдруг шагнет за порог. Остальные проводят ее взглядом, и вот уже другая двигается невзначай к краю скамейки.

Наконец осталась одна женщина, давно уже приготовившаяся к выходу. Она стояла между мною и порогом, напряженно зажав в руке сумку с торчащими зелеными перышками лука. Ее подруги шагах в десяти от двери энергично махали руками. Но она все более истово крестилась.

– Нино! – не выдержали на дворе.

Нина оглянулась, махнула рукой, в другой вздрогнули хвостики лука, и еще дерзновенней вскинула голову и перекрестилась.

– Нино! Нино! – кричали они дружно, как через лес, но будто и с некоторой неловкостью оттого, что мешают ее молитвенному рвению.

Мы заинтересованно следили, как долго устоит Нина. Только Арчил кротким голосом читал кафизму.

Наконец выскочила и Нина, женщины освобожденно загалдели, больше не робея, не сдерживая голоса, и двинулись к воротам.

И как-то почти сразу отец Венедикт закончил службу.

– Игумена нет – и молитва не идет… – заключил он по-русски, но обращаясь к Арчилу.

– Конечно, – мягко согласился тот.

В этот момент в ворота въехал «газик».

– Вот и отец игумен… – упавшим голосом объявил Венедикт и обреченно пошел навстречу.

Когда мы заперли храм и подошли, дьякон уже был удален за ворота.

Грозы

– Посмотрите, сколько я всего привез… Нестроения кончились, игумен вернулся, братия приободрилась и повеселела. Все вместе мы выкладывали из ведер помидоры, огурцы, из мешка картошку, таскали на кухню, раскладывали на столе груши и слегка примятые персики.

Отец Михаил, широко улыбаясь, развернул бумагу на крупной головке сыра, пододвинул ко мне:

– Домашний коровий сыр должен вонять… Очень мне захотелось сыру, и я не устоял. Димитрий, как называется этот грех?

– Чревоугодие? – предположил Митя.

– Чревоугодие – это когда хотят съесть много, угодить чреву. А если хочется усладить гортань – это гортанобесие. Всякому нашему желанию соответствует название греха. Ох, и трудная эта христианская жизнь! Куда ни повернешься, везде тебе шах или мат…

Лежали на столе батоны и круглые подрумяненные хлебцы, зеленый и красный перец, пучки петрушки, укропа, пряно пахнущей травки тархун, стояли стеклянные бочоночки меда величиной со стакан. Три арбуза завершали натюрморт. Такого изобилия потом у нас не было ни разу…

– Вот сколько всего нам Бог послал, – радовался отец Михаил.

И мне тогда еще не до конца понятна была его радость. Мы просто вместе переживали эту домашнюю суету, как маленький праздник. Игумен раскрыл картонный ящик и, присев рядом с ним на корточки, стал раздавать нам канцелярские подарки – тетрадки, записные книжки, блокноты и карандаши: я и забыла, что как-то при Венедикте пожалела, что нет с собой тетрадей.

Из другого ящика отец Михаил осторожно извлек ламповые стекла.

– В продаже их нет, я заказывал на заводе.

Он прибил на стене ободы для ламп. Арчил заливал керосин, мы резали фитили. Разгорелся бледный в предвечернем свете огонек, стекло затуманилось, но скоро стало прозрачным. И я вспомнила, что уже видела, как разгорается керосиновая лампа, давным-давно, во время войны. Игумена тогда еще не было на свете.

Собрались ужинать. Я вышла за водой для чая.

На скамье перед родником у сосны неприкаянно сидел отец Венедикт. Под струей воды стоял таз, и вода переливалась через край.

– Вот хочу напоить лошадь… – показал дьякон взглядом на тазик.

После братской трапезы ужинала я, Митя пил чай за компанию по второму разу. Отец Михаил раскрывал то кулек с очищенными грецкими орехами, то банку с вареньем, предлагая попробовать:

– Варенья такого вы никогда не ели? Инжирное. Это мне мать прислала, она мои слабости знает… Крышку потом закройте, а то все муравьи съедят.

Мы смешивали орехи с медом и пили чай с вареньем, инжир янтарно просвечивал.

Уже в темноте мы с Митей вынесли на родник посуду.

Отец Венедикт сидел в той же позе, тазик стоял под струей.

– Тазик уже наполнился, – известила я.

– А… – махнул рукой дьякон, – это Арчил забыл напоить лошадь. Ну, ничего, она не умрет от жажды.

В трапезной горели керосиновые лампы. Теплая ночь сгущалась за решеткой окна. В монастыре водворялся привычный покой.

Ночью оглушающий грохот потряс землю. И тут же на наше брезентовое укрытие посыпалась дождевая дробь. Потом с нарастающим гулом рухнула с неба лавина воды.

– Мама, – услышала я сквозь гул отдаленный голос, – вставай, потоп.

Вставать, пожалуй, смысла не было.

Вскоре закапало сквозь провисшую крышу на стол, на подушку. Вздрагивая от сырости, я приоткрыла полог.

Темнота гудела, журчала, неслась потоками мимо палатки, обдавала холодным сырым дыханием и брызгами.

Вспыхнула молния, с грохотом выхватив из тьмы огромный черный силуэт Джвари, и тьма его поглотила. Потом все повторилось. Тусклым синим огнем озарилось затонувшее пространство. Сверкнул высокий купол с крестом, ветки сосны просквозили мгновенной синевой.

– Так нас вместе с палаткой унесет с обрыва.

– Как раньше на кораблях, если матрос умирал – его заворачивали в брезент и бросали за борт, – бодро поддержал Митя.

Брезент под ногами вздулся, под ним текла вода. Одежду и обувь я засунула под матрацы, а сама завернулась в одеяло – это единственное, что я могла предпринять. В темноте нашарила часы. Вспыхнула молния, блеснули стрелки. Был первый час, до утра оставалось пережить еще шесть часов.

– Кто-нибудь мог бы побеспокоиться, не смыло ли нас.

– Что ты говоришь, мама… Так они и пойдут ночью беспокоиться о женщине – это неприлично. Да и если смыло, беспокоиться поздно. Завтра будет видно, когда рассветет.

Так мы лежали, завернувшись в одеяла, под брезентовым укрытием над обрывом, ночью, в горах, на краю света и болтали вздор. Мы были уверены, что ничего плохого с нами не может случиться.

«Ты теперь под охраной», – сказал мне один знакомый, когда я только пришла к вере и начала молиться.

Я и правда чувствовала себя под охраной и с тех пор ничего не боялась.

Молниевые разряды били прямо над ущельем. Между нашими кроватями протекал ручей, но уровень паводка еще не достиг матрацев.

Под утро усталость взяла свое, и мы мирно уснули, укрывшись с головой.

Рассвет дымился сырой мглой. Она поднималась из ущелья, лежала над ним пластами, висела клочьями под ветками сосен. Пласты тумана стекали из распадков гор. Казалось, что свет не сможет пробиться сквозь эту густую завесу. С сосен капало, и каждая иголка тускло светилась нанизанной на нее колеблющейся подвеской.

Сырая трава на тропинке к базилике была мне по колено.

В храме, как всегда перед службой, были полумрак и тишина. Потрескивала свеча, бросая круг света на древний шрифт богослужебных книг. Поблескивало серебряное шитье черного покрова на аналое – крест в терновом венце. И двигалась по стене медленная тень Венедикта.

– Димитрий, читай.

Митя начал «Трисвятое» нахуцури. Арчил, полуобернувшись, смотрел на него, затенив ресницами влажный блеск глаз.

Потом иеродиакон тяжело ронял покаянные слова шестопсалмия по-грузински.

– Господи! Услыши молитву мою, внемли молению моему во истине Твоей.

И не вниди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою ни один из живущих.

Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших.

И уныл во мне дух мой, сердце мое в смятении…

Простираю к Тебе руки мои, душа обращена к Тебе, как жаждущая земля!

Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает…

Запели «Честнейшую Херувим», и, как обычно, отец Венедикт опустился на колени. Плечи его были согнуты под рясой, глаза неподвижно остановились на красном огоньке лампады перед образом Богоматери.

– Упат’иоснесса Керубим-та-а-са… да аг’мате-бит узестаэсса Серапим-та-а-са…

Есть такой перепад голоса в древних грузинских напевах, не воспроизводимый ни в нотах, ни в описаниях, когда ты будто слышишь сокрушенный вздох чужой души и он отзывается в тебе сладкой болью. Кажется, что если умеет она так горевать, в этом есть уже обещание утешения… Отец Венедикт молился, и молитва его шла из глубины сердца, сокрушенного и смиренного, которое Бог не уничижит.

Так плакал, наверное, блудный сын, когда уже расточил имущество, познал одиночество, унижение, голод и нищим шел к отцу, чтобы сказать: Я согрешил против неба и пред тобою. И уже недостоин называться сыном твоим…

И жалко ему было себя в этом раскаянии, растопившем сердце, и все уже было равно, можно и умереть у родного порога. Разве он мог поверить, что и отец обнимет его со слезами: Это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Утром на грузовой машине приехали реставраторы со своим багажом: двое мужчин и две женщины. Старшая – доктор искусствоведения, зовут ее Эли – от полного Елизавета, ей лет за пятьдесят. Младшей под сорок.

Реставраторы заняли второй этаж над трапезной. Жить они будут своим домом, независимо от монастыря. Посовещавшись с братией, игумен отменил колокольный звон, чтобы не будить реставраторов рано утром.

В монастырях есть послушание будильника – монах, который встает раньше всех и обходит кельи с зажженной свечой. Подойдет к двери, скажет: «Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас», – а брат из кельи поднимается, открывает дверь и зажигает свою свечу от свечи будильника. В больших монастырях это трудное послушание: чтобы разбудить пятьдесят-шестьдесят братьев, надо просыпаться очень рано. Будильник зажигает и лампады в храме.