Страница:

У нас – при трех братьях и двух лампадах – Венедикт предложил назначить будильником Митю. А чтобы будить Митю, нам дали часы со звоном, и Митя с утра стал волноваться – как бы завтра не проспать и не подвести братию.

На верхней дороге слышен цокот копыт, потом появляется всадник, одетый на ковбойский манер. Тонконогая рыжая лошадь на полном скаку проносится мимо скамьи перед родником, едва не задев отца Михаила, и с коротким ржанием поднимается на дыбы у ворот. Игумен сидит, все так же положив руку на спинку скамьи, наблюдает с улыбкой, как ковбой привязывает лошадь.

Через несколько минут на дороге появляются туристы. Игумен уходит, а площадку перед родником заполняют парни и девочки в джинсах, шортах, сарафанах, с рюкзаками и транзисторами. Мы видели их уже на склоне за ручьем; впереди ковбой в широкополой шляпе ведет под уздцы жеребца, осторожно спускающегося по откосу, и дальше – растянутая вереница пешего народа с лошадьми на поводу. На лошадях они едут по старой дороге, в зеленой тени вязов, а у перевала спешиваются. За хутором есть палаточный городок, где туристы ночуют. Их посещения отмечены на окрестных полянах консервными банками, бутылками, корками от арбузов и бумажным сором.

Монах

Монах

Обычно шумную толпу на монастырский двор проводит Арчил – игумен и Венедикт бесследно исчезают. Туристы фотографируются перед храмом группой и парами, обнявшись, роняют окурки и фольгу от фотопленок. Одна пожилая женщина спросила гида, который привел их из города, не возражают ли монахи против этих посещений. Гид ответил: «Какое они имеют право возражать? Монастырь принадлежит государству». Ободренные гости заглядывали к нам в палатку, звонили в колокол, пока не подоспел Арчил с увещеваниями.

Мир наступает на Джвари со всех сторон.

Даже во время службы мы слышим крики туристов: дверь храма выходит на поляну с сетчатой оградой на месте разрушенной каменной стены. Я вижу эти набеги как будто уже с точки зрения обитателя монастыря. Девицу, сидящую на коленях у ковбоя, скрывающего под лихой шляпой пространную лысину. Голые плечи и руки, голые ноги, короткие юбки, объятия, флирт, пошлые песни под гитару. Вижу, как утром Арчил выходит с метлой и граблями убирать на полянах сор. Вижу, как мешает службе, когда две-три пары туристов забредут в храм и рассматривают монахов с беззастенчивым любопытством.

Так же разглядывают туристки Арчила и Митю в скуфье, когда они выходят к роднику.

– Можно у вас взять семь стаканов? – спрашивает меня бойкий юноша в осетинской войлочной шапочке, уже охладивший под родниковой струей бутылки.

– Подождите, я их вымою.

Я спрашиваю у Арчила, давать ли посуду.

Он кивает:

– Если у вас что-нибудь просят, а у вас есть, всегда надо давать.

– Ничего, что они пьют вино, а потом из этого стакана будет пить чай иеромонах?

Арчил грустнеет, ему не нравится вопрос. Да и мне самой он не нравится, но монастырское имущество кажется мне освященным, и мне жалко выносить его в мир.

– Стаканы можно потом хорошо вымыть… с содой, – советует Арчил.

– Ну а убирать мусор они не могли бы сами?

– Они – гости… – Арчил смотрит на меня с укором. – Неудобно просить их об этом. Грузинская пословица говорит: нежданный гость – от Бога.

У нас тоже есть пословица: незваный гость хуже татарина, оставшаяся от татарских нашествий. Но я не решаюсь вспомнить о ней вслух.

Туристы уносят семь стаканов, потом приходят еще за двумя. И больше не возвращаются.

– Чай будем пить из рюмок или из железных кружек? – спрашиваю я Арчила, накрывая стол.

– Можно из стеклянных банок… – подумав, доверительно говорит он. – Как раз хорошо класть пакетик растворимого чая в банку. А для стакана это многовато.

Он сам отправляется на родник отмывать содой стеклянные банки от консервов и варенья.

– Между прочим, – вспоминает он, возвратившись, – вчера мы пили боржоми и ели мясо – это туристы принесли. – И, подумав, добавляет: – И арбуз в среду тоже.

Про вчерашнее мясо мне рассказывал Митя как участник событий. Мясо в монастыре никто не ест. Однако, если туристы приносят, его с благодарностью принимают, ставят на стол и предлагают гостям. И тут отец Михаил, обращаясь к Мите, предложил отведать. Митя отказался. И вдруг отец Венедикт протянул через стол руку и взял кусок. Потом взглянул на Митю и спросил:

– Димитрий, как ты считаешь, что хуже: съесть мясо или осудить брата?

– Я думаю, что хуже осудить, – ответил Митя и отвел глаза.

Арчил сидел потупившись. У него игумен давно взял обещание не есть мяса, даже если он сам будет угощать.

Игумен наблюдал всех троих. И, выходя из-за стола, подвел итоги:

– Вот мы тут сидели, довольные собой: ах, какие мы постники! В результате Венедикт сегодня миллион выиграл, а мы – по три проиграли.

Пропавшие девять стаканов тоже стоят меньше миллиона. Но я все же спрашиваю при Арчиле у игумена, давать ли посуду впредь, надеясь получить твердое распоряжение.

– А еще осталась? – заинтересованно приподнимает он брови.

– Чайной совсем нет.

– Ну, чайную и не давайте.

Бринька и Мурия, высунув языки, валяются в тени кукурузных стеблей. Я вспоминаю, что Арчил дня три назад поручил мне кормить их. И даже выставил по моему совету к роднику две миски. Один раз я налила в них суп, но собак рядом не оказалось, суп, должно быть, прокис, и есть его они не стали. Чем же их кормить? Сами мы едим овощи и картошку, а собакам нужно варить отдельно.

Деталь невосстановленной части монастыря Джвари

Деталь невосстановленной части монастыря Джвари

По лестнице с верхней террасы спускается отец Михаил с косой. Он без жилета и шапочки, параманный крест надет поверх подрясника.

– Бринька! – присвистывает он.

Бринька кидается ему под ноги. Она вывалялась в репьях – вся грязненькая лохматая шерстка усажена колючими шариками, – и вид у нее совсем жалкий.

Прислонив косу к стене, отец Михаил усаживается на нижней ступеньке лестницы и осторожно вытаскивает из бринькиной шерсти репей за репьем. Потом толкает Бриньку ладонью, она переворачивается на спину, пыхтит, повизгивает и вдруг, вскочив, начинает носиться кругами по поляне и громко лаять от избытка чувств. Отец Михаил, расставив руки, делает вид, что хочет ее поймать, но никак не может.

Когда он берется за косу, я спрашиваю, можно ли посмотреть книги.

– Можно… все можно, – с еще веселыми после игры глазами обернулся он ко мне. – Как говорит апостол, все нам дозволено, но не все полезно.

Он сам зашел в смежную с трапезной комнату и открыл шкаф. Шкаф занимает треть стены и сверху донизу набит книгами, в основном на грузинском языке. Я вынимаю их по одной, пыльные, в потрескавшихся кожаных переплетах, без переплетов совсем, с великолепным и строгим графическим рисунком древнего шрифта на плотной голубоватой, серой, желтой бумаге.

Самое напряженное и насыщенное время моей жизни прошло среди книг. С них началось и религиозное познание. Индусы говорят, что каждая истина найдет тебя, когда ты для нее созреешь, она не опоздает ни на день, ни на час – придет и постучится в дверь. Так все и было. Вышла книга моих рассказов, я получила небольшой гонорар, и разместилась в углу тахты под окном. А в дверь стучали люди и приносили мне книги, изъятые из библиотек и вычеркнутые из каталогов.

И все-таки не я нашла Истину, а она меня: когда я стала читать отцов Церкви и заново, в их свете, Евангелие, поток познания, до того питавший разум, пошел через сердце и вынес на глубину.

Отец Михаил тоже извлек из тесноты нижней полки рассыпающийся фолиант и присел на койку в углу, внимательно его листая.

– Каких же отцов вы читали? – спросил он между делом.

Я добросовестно стала перечислять. Когда дошла до Симеона Нового Богослова, игумен покачал головой:

– Это ужасно… Ужасно, что вы читали святых отцов.

Я умолкла, ожидая, что будет дальше.

– Как же вы не вычитали у них, что можно читать только то, что соответствует твоему духовному уровню и образу жизни? Зачем вы читаете Лествичника, эту классику монашеского опыта, если живете в миру? Это только увеличивает разрыв между тем, что вы знаете, и тем, что вы есть.

Он отложил свой фолиант.

– Вы говорите, что не сделали и первых шагов на пути христианской жизни… Как же вы смеете читать о созерцаниях Божественного Света? Святые всю жизнь постились, молились, умерщвляли плоть, жили в пустыне, боролись с бесами, а вы улеглись на диван с книжкой и думаете, что приобщаетесь к их откровениям?

Это не обидно, потому что правда, и я сама ее знаю, но у меня не было другого пути. Безрелигиозная семья, школа, университет, мне первый верующий встретился в тридцать восемь лет.

– Не думаю, что приобщаюсь. Но я узнаю о том, что они есть. А могла бы и не узнать. Все было не так, как должно быть. Раньше ребенок говел и причащался, стоял со свечой в Пасхальную ночь. Ехал с отцом на телеге в лес, чтобы срубить березки и нарвать цветы для храма к Троице. А у нас вместо иконы висела металлическая тарелка репродуктора, и вместо молитв я слышала ругань в коммунальной квартире. Слава Богу, я узнала, что кто-то видит Божественный Свет, когда прочитала об этом. Значит, Бог задал мне такую формулу познания и судьбы, и мне нужно ее прожить.

– Так живите, делайте свои первые шаги! Что же вы опять зарываетесь в книжный шкаф? Что это вы там откопали?

Он подошел и взял у меня из рук прекрасное издание Максима Исповедника.

– Ну вот, о чем мы говорим?

Он подержал книгу на ладони, будто оценивая ее на вес.

– Я не запрещаю вам читать Максима Исповедника. Я хочу, чтобы вы сами поняли, что вам нельзя его читать.

Я пошла за ним к шкафу, чтобы на всякий случай проследить, куда он поставит книгу.

– Что вы глядите на меня так, будто я вырвал у вас изо рта кусок хлеба? Возьмите… Но я бы хотел, чтобы вы своей рукой поставили книгу на место не сегодня, так завтра.

– Завтра не успею… – Я заглянула в конец, в книге было около восьмисот страниц.

Но он не принял шутку.

– Все надеетесь, что прочтете еще сто книг и станете как Симеон Новый Богослов? Почему вы ничего не принимаете, что я говорю? Ведь это интеллектуальная жадность: одни набивают комнату мебелью, другие – голову знаниями, внешними для них. Как просто понять: христианство не сумма познаний, а образ жизни…

– Я уже два года говорю себе: это последняя книжка, вот прочту и начну другую жизнь.

– И почему вы не переоделись?

– Я переоделась.

Евангелие. Страшный Суд

Евангелие. Страшный Суд

На мне была косынка и самое простое из моих платьев, с длинными рукавами.

– Это все не годится.

– Больше у меня ничего нет.

– Найдем. Что это за голубенькая косыночка? Черный платок нужен и рабочий халат, длинный. Никаких босоножек, наденьте башмаки.

Лицо его принимало привычное в разговоре со мной чуть ироническое выражение. Эта усмешка, пожалуй, относилась не ко мне лично, тем более не к предмету разговора. По какой-то обмолвке его я догадалась, что ему не приходилось серьезно говорить о религии с женщиной. И, увлекшись беседой, он вдруг вспоминал об этом странном обстоятельстве и втайне посмеивался: смотрите, как он разговорился.

Он прикрыл шкаф и сел на подоконник, а я стояла напротив, прислонившись плечом к стене. За решеткой окна качались воробьи на кукурузных листьях.

– Как все это трудно – определить свою меру… Недавно я был на Афоне. У афонских монахов очень длинные службы. Крадут у сна, спят часа три-четыре, а потом весь день дремлют. Пока сам говорит, еще ничего, кое-как бодрствует. Начнешь ты говорить, смотришь, он уже отключился. Вот я и думал: не лучше ли спать больше, чем весь день дремать?

– Конечно, лучше, – рассудила я.

– Ага… А вы сколько спите?

– Я – много, мне всегда нужна свежая голова, чтобы усваивать то, что читаю, или чтобы писать. Зачем мне такая экономия, если голова не работает?

– Интересная жизнь… А что можно работать не только головой, в эту свежую голову не приходило? Человек не головастик, тело тоже требует нагрузок. И физическая усталость дает иногда такое состояние покоя, которого вы в книге не почерпнете. Заметьте, если человек устал, он не способен раздражаться. Плохи крайности. Плохо, например, если вы работаете на заводе и выматываете все силы для заработка. Но если в вас действует только мозг, – нарушается равновесие. Царский путь – посередине между крайностями… «Познай самого себя» – не об отвлеченном знании речь. Вот и надо найти эти свои меры – сна и еды, чтения и молитвы, труда и созерцания. Читать вообще нужно не больше половины того времени, которое ты молишься…

– Тогда мне пришлось бы совсем мало читать.

– Или больше молиться. Духовность – это особая энергия… И она выявляется в желании молиться, в обращенности души не к миру, а в свою глубину – к Богу…

Он поднялся, рассеянно, по привычке что-нибудь делать руками, стал счищать воск, застывший на рукаве подрясника.

Заглянул Венедикт, но ничего не сказал и остался в трапезной.

– Не знаю, не знаю… – медленно произнес отец Михаил, – стоит ли это все вам говорить, как далеко вы пойдете. Если бы вы просто ходили в церковь, ставили по праздникам свечки, можно бы поговорить однажды и отпустить с миром. Но у вас намерения максимальные – до Симеона Нового Богослова добрались…

– И я не знаю, куда пойду, как мне дальше жить. Знаю только, что теперь ничего другого не надо.

Он посмотрел на меня прямо:

– Этот путь ведет в монашество. Чем раньше вы это поймете, тем лучше.

Он вышел и стал точить косу.

Я сидела на подоконнике и смотрела, как он прошел с косой первый ряд. За ним оставалась ровная дорожка и срезанные стебельки мальв. Желтые светильнички падали в траву и угасали.

Мы пережили еще одну грозовую ночь. Никто не побеспокоился о нас. Когда я сказала, что мы почти не спали, Венедикт только спросил, поблагодарила ли я Бога за испытание.

– Да, когда оно прошло, а мы уцелели.

– Это не то, надо благодарить во время испытания.

– Вы так и делаете?

– Мне приходится, чтобы не было еще хуже.

Вечером опять отдаленно загремело в горах.

Воздух перенасытился влагой, и она выпадала разрозненными каплями.

После службы подошел отец Михаил и сказал:

– Можете перебираться в келью.

Тон был почти безразличный, хотя игумен знал, какая это для нас радость. Палатка не только протекала сверху и снизу, но и напоминала о временности нашего пребывания в Джвари. Совсем другое – келья: поселившись в ней, мы как будто уже приравнивались к братии.

В лесу около храма три дощатых домика. Они поставлены на сваях, чтобы вешние и ливневые воды не разрушали фундамент. Дом игумена увенчан треугольной крышей, скрыт в деревьях недалеко от двухэтажного зимнего дома. За нашей палаткой на обрыве – келья Венедикта с плоской крышей, обтянутой толем. А между ними в лесу есть еще один домик, о котором мы до сих пор и не знали. В нем недолго жил иеромонах Илларион. Три месяца назад он уехал на лечение в город и, как полагает игумен, больше не вернется: «Наша жизнь – не для всех. Иллариону здесь не хватает публики». В его келью игумен и благословил нас переселиться.

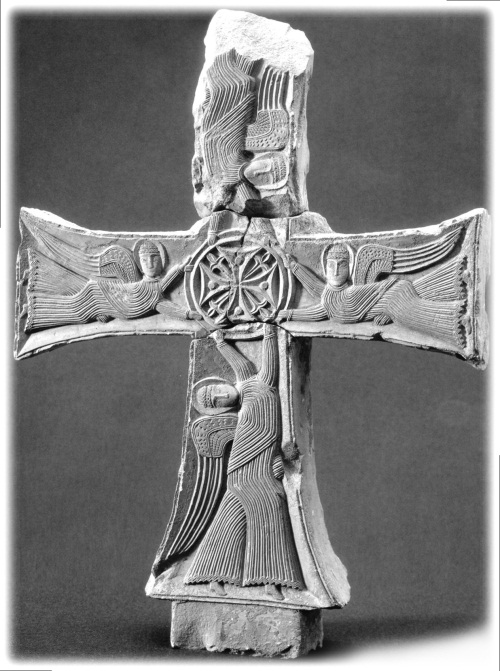

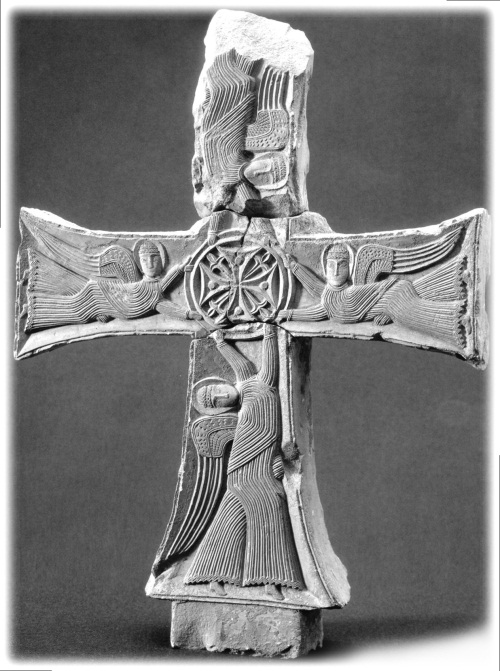

Крест. VI в.

Крест. VI в.

После палатки домик кажется просторным и высоким. Он похож на келью Венедикта: тоже на сваях, под скошенной крышей, с двумя окнами, только вместо стекол – в рамах прозрачная пленка. Железная кровать у стены, десять толстых свечей, наполовину сгоревших, в подтеках воска, прилеплены к её заржавевшей спинке над изголовьем. В углу под иконой Богоматери стоит на косячке давно угасшая лампада. Рядом висят епитрахиль и черный покров с вышитой красным Голгофой, схимническим крестом.

Вторую кровать и стол нам помог перенести из палатки Венедикт. Они широкие, низкие и различаются тем, что под столом прибит один ящик от улья, посередине; под кроватью – два, с обоих концов, и это придает ей непоколебимую устойчивость. Матрацы, одеяла и всякую утварь мы с Митей перетаскивали уже в темноте, светя себе карманными фонариками и проложив в сырой траве на склоне узкую тропинку.

По крыше мерно постукивал дождь, а у нас было тепло и сухо. Мы опустили на окнах шторы, зажгли две свечи в подсвечнике. Сидели на деревянных скамеечках у стола и удивлялись тому, как все хорошо складывается у нас в это лето.

– Ты осталась бы здесь навсегда? – спросил Митя, снимая нагар со свечи.

– Только с тобой.

– Я-то могу остаться. А тебе нельзя.

Это я и так знаю, но такого дома у меня никогда не было. Всю жизнь я тосковала по тишине и уединению, а жила в общежитиях или коммунальных квартирах. И вот мы сидим вдвоем с Митей, единственным родным человеком на земле, с которым нам всегда хорошо вместе, а вокруг дождь, лес и горы.

…Утром я возвращаюсь из храма в келью, еще наполненная богослужением, тропинка ведет между деревьями по склону холма над монастырским двором. Мимо колокольни с тремя позеленевшими колоколами. Мимо еще одного, едва приметного родничка, из которого вода стекает в бассейн с лягушками, по ночам оглашающими двор.

Нежные красноватые облака над куполом Джвари пронизаны светом, светом сквозят ветки сосны над крышей. Каждый раз, словно заново я вижу этот купол, похожий на полураскрытый зонтик, и круглый барабан под ним с двенадцатью оконными проемами. Если встать прямо напротив храма, два средних окна совместятся, и сквозь барабан ударит солнечный луч.

Окна празднично обведены рельефом из арок, между ними сохранился древний орнамент. Весь храм облицован светлой песчаниковой плиткой, и у каждой свой рисунок породы и свой оттенок. А все это вместе свободно, совершенно, живо, и все это я уже люблю.

Я так люблю Джвари, эти горы, ущелья вокруг, и свою келью, и обитателей монастыря, и Митю, что мне хочется благодарить Бога за все и молиться. Никогда ещё не было у меня дней, так наполненных светом, благодарностью и молитвой.

«Что есть истина?»

Однажды мы с Митей и Арчилом ходили в Тбилиси. Арчила игумен послал учиться печь просфоры: до сих пор за ними посылали каждый раз под воскресенье, перед литургией, а теперь решили, что проще печь самим. А мы хотели принести свои вещи от родственников Давида.

Однажды мы с Митей и Арчилом ходили в Тбилиси. Арчила игумен послал учиться печь просфоры: до сих пор за ними посылали каждый раз под воскресенье, перед литургией, а теперь решили, что проще печь самим. А мы хотели принести свои вещи от родственников Давида.

Уходили впятером – впереди бежали Мурия и Бринька, провожающие всех из монастыря. Мы поднимались по ложам пересохших ручьев, по которым несколько дней назад спускались. Собаки взбегали метров на десять выше и ждали нас, свесив языки, недоумевая, почему мы идем так медленно, если можно бежать быстро.

– Вы их попросите, пусть завтра нас встретят, чтобы мы не заблудились, – предлагал Митя Арчилу.

– Надо идти с Иисусовой молитвой, и не заблудитесь, – отвечал Арчил.

Остановились отдохнуть на знакомой седловине, распугав серых ящериц. Змеи тоже заползают сюда греться на солнце, и я решила, что лучше тут не задерживаться. Но Арчил сказал, что и змей не надо бояться, если ты вышел из монастыря по благословению игумена и перекрестил перед собой дорогу.

Без подрясника, в черной шерстяной рубашке, несмотря на жару, и черных брюках, Арчил – невысокий, узкоплечий, большеголовый, – казался бы незащищенным, если бы не эта ясность его веры, как будто делавшая его выше и сильней.

Все нам с ним удавалось, идти было легко. И на шоссе сразу догнала машина. А собаки долго бежали за нами – не затем, чтобы догнать, но до последних сил проявляя ревность.

Потом нас обдавало ревом машин на мосту, выхлопными газами, говором толпы, жаром расплавленного асфальта: после Джвари город казался непереносимым для обитания.

Тетя Додо раздвигала стол на балконе, расставляла бутылки с зеленой мятной водой, лобио, салаты и зелень. Я видела ее через раскрытую на балкон дверь.

Мы сидели с Тамарой, женой Давида, и говорили на интересную для обеих тему – о нем. Не без тайной гордости она рассказывала, что он окончил геологический институт, был ведущим специалистом, прожигателем жизни и светским львом. И вдруг, представьте себе, ушел чернорабочим на ремонт собора, потом вообще в монастырь. Тогда она считала, что ее жизнь загубил какой-то игумен, мечтала вырвать ему бороду.

Невысокая, с легкой фигурой, светловолосая и кареглазая эстонка с милым лицом, наполовину прикрытым модными очками с голубоватыми стеклами, она выглядела слишком молодой для матери троих детей, слегка аффектировала свои кровожадные намерения, но и смягчала их юмором. Она равно гордилась тем, что Давид был светским львом, и тем, что он едва не стал монахом.

А я знала, что с молодости он глубоко переживал мысль о смерти. Чаще всего люди стараются не помнить о ней, и для них тень вечной ночи не обесцвечивает временные земные радости, хотя мне трудно представить себе радости, которыми можно так беспробудно насыщаться. Но Давид относился к меньшинству, для которого бытие требует оправдания высшим смыслом, и его встреча с игуменом Михаилом не была случайной.

Монастырь Джвари

Монастырь Джвари

Здесь, на нейтральной полосе, у тети Додо, Тамара впервые увидела игумена: он с Давидом приехал из Джвари, а она прибежала, как разъяренная львица.

– Мне раньше по глупости казалось, что верующими становятся от какой-нибудь недостаточности. Смотрю, отец Михаил ходит прямо, рослый, сильный. Умный… Вижу, что он все про меня знает. Я даже злилась, что он меня насквозь видит. И говорит спокойно, мягко: «Давид будет хорошим монахом. Но сможете ли вы одна вырастить хороших детей? Может быть, вы оба погорячились?..» Он мог бы его постричь – и конец, был бы ему хороший монах. А я сижу робко, из львицы превратилась в завороженного мышонка… Еще не могу поверить, что это он мне мужа обратно привел.

– Ну, скажем, я сам пришел, – вмешивается отец Давид и предлагает перейти к столу.

Вернулся с работы младший брат Давида, Георгий, и наше застолье затянулось до вечера.

Удивительный мир окружал нас в этой семье. Георгий – родной брат Давида, но сын тети Додо, что оказалось возможным благодаря необычайной любви, связывающей родственников. Двадцать восемь лет назад мать Давида ждала третьего ребенка. А ее кроткая сестра Додо с мужем были бездетны, и Додо пролила много слез, прося у Бога сына. Отец и мать Давида решили возместить жестокость природы своим милосердием и предназначили новорожденного в подарок сестре. Так наполнилась чаша семейной жизни тети Додо. А когда Георгий подрос и узнал о своем происхождении, он тоже не был им опечален – он считал, что ему особенно повезло: у каждого его приятеля по одной матери, а у него – две, и обе его очень любят. Одна потому, что получила его в нечаянный и поздний дар; другая потому, что оторвала от себя в жертве любви.

И Давид приходит к тете и брату как домой, приводит друзей обедать. Так он и нас привел в первый наш день в Грузии.

Мы познакомились в кафедральном соборе: здесь он начал чернорабочим, здесь его рукоположили и оставили служить. А мы только слышали его имя от знакомых. Сидели с ним на скамейке у собора и говорили о Боге.

Потом началась и кончилась вечерня. Отслужив, отец Давид, вышел в подряснике и с крестом: «Ну, пойдемте». Так мы пришли к тете Додо, а потом приходили каждый день, пока не отбыли в Джвари.

Грузия началась для нас как чудо и праздник, и он еще длился.

Тетя Додо показала нам, что такое аджапсан-дали. Мы ели это пряное блюдо и постные пирожки и после знойного перехода выпили по шесть чашек чая с вишневым вареньем. А тетя Додо только улыбалась, приносила, уносила, наливала и с тихой радостью предлагала налить еще.

Нам было хорошо вместе в этот день, как и раньше. И мы говорили о вере, о священстве. Отец Давид рассказывал, что он и представить не мог, как это даже физически тяжело – в неделю дежурства по храму весь день крестить, венчать, отпевать, какой полной отдачи сил требует эта работа, но и какой мир нисходит после нее.

А Георгий, киновед и кинокритик, спрашивал, как я считаю, можно ли служить добру средствами мирского искусства. Я отвечала, что кино вообще чаще всего несерьезное дело, а ведать тем, как им занимаются другие, еще менее серьезно. И если бы я была мужчиной, я бросила бы всякое искусство, ни на минуту не задумавшись: любое наше занятие имеет сомнительную ценность, а священник соединяет небо и землю, Бога и человека в таинстве Евхаристии. И от человека до священника – как от земли до неба.

– От человека – до настоящего христианина, – поправил отец Давид. – Это подвиг и жертва.

А рано утром мы с Митей вдвоем шли по зеленому туннелю из старых вязов, и влажный настил прошлогодних листьев делал бесшумными наши шаги. Изредка вскрикивали, переговаривались птицы, солнце бросало сквозь листву дрожащие пятна света. Мы вышли по благословению отца Давида и перекрестили дорогу. Нам было хорошо идти, и мы пропустили поворот, потерялись и оказались на другой от монастыря стороне ущелья. Но мы верили, что Бог выведет, и Он нас вывел.

Мы вернулись в Джвари как в родной дом, по которому успели соскучиться. Все было на своих местах, только скошенную во дворе траву успели убрать в стожок, и пахло сухим сеном.

На верхней дороге слышен цокот копыт, потом появляется всадник, одетый на ковбойский манер. Тонконогая рыжая лошадь на полном скаку проносится мимо скамьи перед родником, едва не задев отца Михаила, и с коротким ржанием поднимается на дыбы у ворот. Игумен сидит, все так же положив руку на спинку скамьи, наблюдает с улыбкой, как ковбой привязывает лошадь.

Через несколько минут на дороге появляются туристы. Игумен уходит, а площадку перед родником заполняют парни и девочки в джинсах, шортах, сарафанах, с рюкзаками и транзисторами. Мы видели их уже на склоне за ручьем; впереди ковбой в широкополой шляпе ведет под уздцы жеребца, осторожно спускающегося по откосу, и дальше – растянутая вереница пешего народа с лошадьми на поводу. На лошадях они едут по старой дороге, в зеленой тени вязов, а у перевала спешиваются. За хутором есть палаточный городок, где туристы ночуют. Их посещения отмечены на окрестных полянах консервными банками, бутылками, корками от арбузов и бумажным сором.

Обычно шумную толпу на монастырский двор проводит Арчил – игумен и Венедикт бесследно исчезают. Туристы фотографируются перед храмом группой и парами, обнявшись, роняют окурки и фольгу от фотопленок. Одна пожилая женщина спросила гида, который привел их из города, не возражают ли монахи против этих посещений. Гид ответил: «Какое они имеют право возражать? Монастырь принадлежит государству». Ободренные гости заглядывали к нам в палатку, звонили в колокол, пока не подоспел Арчил с увещеваниями.

Мир наступает на Джвари со всех сторон.

Даже во время службы мы слышим крики туристов: дверь храма выходит на поляну с сетчатой оградой на месте разрушенной каменной стены. Я вижу эти набеги как будто уже с точки зрения обитателя монастыря. Девицу, сидящую на коленях у ковбоя, скрывающего под лихой шляпой пространную лысину. Голые плечи и руки, голые ноги, короткие юбки, объятия, флирт, пошлые песни под гитару. Вижу, как утром Арчил выходит с метлой и граблями убирать на полянах сор. Вижу, как мешает службе, когда две-три пары туристов забредут в храм и рассматривают монахов с беззастенчивым любопытством.

Так же разглядывают туристки Арчила и Митю в скуфье, когда они выходят к роднику.

– Можно у вас взять семь стаканов? – спрашивает меня бойкий юноша в осетинской войлочной шапочке, уже охладивший под родниковой струей бутылки.

– Подождите, я их вымою.

Я спрашиваю у Арчила, давать ли посуду.

Он кивает:

– Если у вас что-нибудь просят, а у вас есть, всегда надо давать.

– Ничего, что они пьют вино, а потом из этого стакана будет пить чай иеромонах?

Арчил грустнеет, ему не нравится вопрос. Да и мне самой он не нравится, но монастырское имущество кажется мне освященным, и мне жалко выносить его в мир.

– Стаканы можно потом хорошо вымыть… с содой, – советует Арчил.

– Ну а убирать мусор они не могли бы сами?

– Они – гости… – Арчил смотрит на меня с укором. – Неудобно просить их об этом. Грузинская пословица говорит: нежданный гость – от Бога.

У нас тоже есть пословица: незваный гость хуже татарина, оставшаяся от татарских нашествий. Но я не решаюсь вспомнить о ней вслух.

Туристы уносят семь стаканов, потом приходят еще за двумя. И больше не возвращаются.

– Чай будем пить из рюмок или из железных кружек? – спрашиваю я Арчила, накрывая стол.

– Можно из стеклянных банок… – подумав, доверительно говорит он. – Как раз хорошо класть пакетик растворимого чая в банку. А для стакана это многовато.

Он сам отправляется на родник отмывать содой стеклянные банки от консервов и варенья.

– Между прочим, – вспоминает он, возвратившись, – вчера мы пили боржоми и ели мясо – это туристы принесли. – И, подумав, добавляет: – И арбуз в среду тоже.

Про вчерашнее мясо мне рассказывал Митя как участник событий. Мясо в монастыре никто не ест. Однако, если туристы приносят, его с благодарностью принимают, ставят на стол и предлагают гостям. И тут отец Михаил, обращаясь к Мите, предложил отведать. Митя отказался. И вдруг отец Венедикт протянул через стол руку и взял кусок. Потом взглянул на Митю и спросил:

– Димитрий, как ты считаешь, что хуже: съесть мясо или осудить брата?

– Я думаю, что хуже осудить, – ответил Митя и отвел глаза.

Арчил сидел потупившись. У него игумен давно взял обещание не есть мяса, даже если он сам будет угощать.

Игумен наблюдал всех троих. И, выходя из-за стола, подвел итоги:

– Вот мы тут сидели, довольные собой: ах, какие мы постники! В результате Венедикт сегодня миллион выиграл, а мы – по три проиграли.

Пропавшие девять стаканов тоже стоят меньше миллиона. Но я все же спрашиваю при Арчиле у игумена, давать ли посуду впредь, надеясь получить твердое распоряжение.

– А еще осталась? – заинтересованно приподнимает он брови.

– Чайной совсем нет.

– Ну, чайную и не давайте.

Бринька и Мурия, высунув языки, валяются в тени кукурузных стеблей. Я вспоминаю, что Арчил дня три назад поручил мне кормить их. И даже выставил по моему совету к роднику две миски. Один раз я налила в них суп, но собак рядом не оказалось, суп, должно быть, прокис, и есть его они не стали. Чем же их кормить? Сами мы едим овощи и картошку, а собакам нужно варить отдельно.

По лестнице с верхней террасы спускается отец Михаил с косой. Он без жилета и шапочки, параманный крест надет поверх подрясника.

– Бринька! – присвистывает он.

Бринька кидается ему под ноги. Она вывалялась в репьях – вся грязненькая лохматая шерстка усажена колючими шариками, – и вид у нее совсем жалкий.

Прислонив косу к стене, отец Михаил усаживается на нижней ступеньке лестницы и осторожно вытаскивает из бринькиной шерсти репей за репьем. Потом толкает Бриньку ладонью, она переворачивается на спину, пыхтит, повизгивает и вдруг, вскочив, начинает носиться кругами по поляне и громко лаять от избытка чувств. Отец Михаил, расставив руки, делает вид, что хочет ее поймать, но никак не может.

Когда он берется за косу, я спрашиваю, можно ли посмотреть книги.

– Можно… все можно, – с еще веселыми после игры глазами обернулся он ко мне. – Как говорит апостол, все нам дозволено, но не все полезно.

Он сам зашел в смежную с трапезной комнату и открыл шкаф. Шкаф занимает треть стены и сверху донизу набит книгами, в основном на грузинском языке. Я вынимаю их по одной, пыльные, в потрескавшихся кожаных переплетах, без переплетов совсем, с великолепным и строгим графическим рисунком древнего шрифта на плотной голубоватой, серой, желтой бумаге.

Самое напряженное и насыщенное время моей жизни прошло среди книг. С них началось и религиозное познание. Индусы говорят, что каждая истина найдет тебя, когда ты для нее созреешь, она не опоздает ни на день, ни на час – придет и постучится в дверь. Так все и было. Вышла книга моих рассказов, я получила небольшой гонорар, и разместилась в углу тахты под окном. А в дверь стучали люди и приносили мне книги, изъятые из библиотек и вычеркнутые из каталогов.

И все-таки не я нашла Истину, а она меня: когда я стала читать отцов Церкви и заново, в их свете, Евангелие, поток познания, до того питавший разум, пошел через сердце и вынес на глубину.

Отец Михаил тоже извлек из тесноты нижней полки рассыпающийся фолиант и присел на койку в углу, внимательно его листая.

– Каких же отцов вы читали? – спросил он между делом.

Я добросовестно стала перечислять. Когда дошла до Симеона Нового Богослова, игумен покачал головой:

– Это ужасно… Ужасно, что вы читали святых отцов.

Я умолкла, ожидая, что будет дальше.

– Как же вы не вычитали у них, что можно читать только то, что соответствует твоему духовному уровню и образу жизни? Зачем вы читаете Лествичника, эту классику монашеского опыта, если живете в миру? Это только увеличивает разрыв между тем, что вы знаете, и тем, что вы есть.

Он отложил свой фолиант.

– Вы говорите, что не сделали и первых шагов на пути христианской жизни… Как же вы смеете читать о созерцаниях Божественного Света? Святые всю жизнь постились, молились, умерщвляли плоть, жили в пустыне, боролись с бесами, а вы улеглись на диван с книжкой и думаете, что приобщаетесь к их откровениям?

Это не обидно, потому что правда, и я сама ее знаю, но у меня не было другого пути. Безрелигиозная семья, школа, университет, мне первый верующий встретился в тридцать восемь лет.

– Не думаю, что приобщаюсь. Но я узнаю о том, что они есть. А могла бы и не узнать. Все было не так, как должно быть. Раньше ребенок говел и причащался, стоял со свечой в Пасхальную ночь. Ехал с отцом на телеге в лес, чтобы срубить березки и нарвать цветы для храма к Троице. А у нас вместо иконы висела металлическая тарелка репродуктора, и вместо молитв я слышала ругань в коммунальной квартире. Слава Богу, я узнала, что кто-то видит Божественный Свет, когда прочитала об этом. Значит, Бог задал мне такую формулу познания и судьбы, и мне нужно ее прожить.

– Так живите, делайте свои первые шаги! Что же вы опять зарываетесь в книжный шкаф? Что это вы там откопали?

Он подошел и взял у меня из рук прекрасное издание Максима Исповедника.

– Ну вот, о чем мы говорим?

Он подержал книгу на ладони, будто оценивая ее на вес.

– Я не запрещаю вам читать Максима Исповедника. Я хочу, чтобы вы сами поняли, что вам нельзя его читать.

Я пошла за ним к шкафу, чтобы на всякий случай проследить, куда он поставит книгу.

– Что вы глядите на меня так, будто я вырвал у вас изо рта кусок хлеба? Возьмите… Но я бы хотел, чтобы вы своей рукой поставили книгу на место не сегодня, так завтра.

– Завтра не успею… – Я заглянула в конец, в книге было около восьмисот страниц.

Но он не принял шутку.

– Все надеетесь, что прочтете еще сто книг и станете как Симеон Новый Богослов? Почему вы ничего не принимаете, что я говорю? Ведь это интеллектуальная жадность: одни набивают комнату мебелью, другие – голову знаниями, внешними для них. Как просто понять: христианство не сумма познаний, а образ жизни…

– Я уже два года говорю себе: это последняя книжка, вот прочту и начну другую жизнь.

– И почему вы не переоделись?

– Я переоделась.

На мне была косынка и самое простое из моих платьев, с длинными рукавами.

– Это все не годится.

– Больше у меня ничего нет.

– Найдем. Что это за голубенькая косыночка? Черный платок нужен и рабочий халат, длинный. Никаких босоножек, наденьте башмаки.

Лицо его принимало привычное в разговоре со мной чуть ироническое выражение. Эта усмешка, пожалуй, относилась не ко мне лично, тем более не к предмету разговора. По какой-то обмолвке его я догадалась, что ему не приходилось серьезно говорить о религии с женщиной. И, увлекшись беседой, он вдруг вспоминал об этом странном обстоятельстве и втайне посмеивался: смотрите, как он разговорился.

Он прикрыл шкаф и сел на подоконник, а я стояла напротив, прислонившись плечом к стене. За решеткой окна качались воробьи на кукурузных листьях.

– Как все это трудно – определить свою меру… Недавно я был на Афоне. У афонских монахов очень длинные службы. Крадут у сна, спят часа три-четыре, а потом весь день дремлют. Пока сам говорит, еще ничего, кое-как бодрствует. Начнешь ты говорить, смотришь, он уже отключился. Вот я и думал: не лучше ли спать больше, чем весь день дремать?

– Конечно, лучше, – рассудила я.

– Ага… А вы сколько спите?

– Я – много, мне всегда нужна свежая голова, чтобы усваивать то, что читаю, или чтобы писать. Зачем мне такая экономия, если голова не работает?

– Интересная жизнь… А что можно работать не только головой, в эту свежую голову не приходило? Человек не головастик, тело тоже требует нагрузок. И физическая усталость дает иногда такое состояние покоя, которого вы в книге не почерпнете. Заметьте, если человек устал, он не способен раздражаться. Плохи крайности. Плохо, например, если вы работаете на заводе и выматываете все силы для заработка. Но если в вас действует только мозг, – нарушается равновесие. Царский путь – посередине между крайностями… «Познай самого себя» – не об отвлеченном знании речь. Вот и надо найти эти свои меры – сна и еды, чтения и молитвы, труда и созерцания. Читать вообще нужно не больше половины того времени, которое ты молишься…

– Тогда мне пришлось бы совсем мало читать.

– Или больше молиться. Духовность – это особая энергия… И она выявляется в желании молиться, в обращенности души не к миру, а в свою глубину – к Богу…

Он поднялся, рассеянно, по привычке что-нибудь делать руками, стал счищать воск, застывший на рукаве подрясника.

Заглянул Венедикт, но ничего не сказал и остался в трапезной.

– Не знаю, не знаю… – медленно произнес отец Михаил, – стоит ли это все вам говорить, как далеко вы пойдете. Если бы вы просто ходили в церковь, ставили по праздникам свечки, можно бы поговорить однажды и отпустить с миром. Но у вас намерения максимальные – до Симеона Нового Богослова добрались…

– И я не знаю, куда пойду, как мне дальше жить. Знаю только, что теперь ничего другого не надо.

Он посмотрел на меня прямо:

– Этот путь ведет в монашество. Чем раньше вы это поймете, тем лучше.

Он вышел и стал точить косу.

Я сидела на подоконнике и смотрела, как он прошел с косой первый ряд. За ним оставалась ровная дорожка и срезанные стебельки мальв. Желтые светильнички падали в траву и угасали.

Мы пережили еще одну грозовую ночь. Никто не побеспокоился о нас. Когда я сказала, что мы почти не спали, Венедикт только спросил, поблагодарила ли я Бога за испытание.

– Да, когда оно прошло, а мы уцелели.

– Это не то, надо благодарить во время испытания.

– Вы так и делаете?

– Мне приходится, чтобы не было еще хуже.

Вечером опять отдаленно загремело в горах.

Воздух перенасытился влагой, и она выпадала разрозненными каплями.

После службы подошел отец Михаил и сказал:

– Можете перебираться в келью.

Тон был почти безразличный, хотя игумен знал, какая это для нас радость. Палатка не только протекала сверху и снизу, но и напоминала о временности нашего пребывания в Джвари. Совсем другое – келья: поселившись в ней, мы как будто уже приравнивались к братии.

В лесу около храма три дощатых домика. Они поставлены на сваях, чтобы вешние и ливневые воды не разрушали фундамент. Дом игумена увенчан треугольной крышей, скрыт в деревьях недалеко от двухэтажного зимнего дома. За нашей палаткой на обрыве – келья Венедикта с плоской крышей, обтянутой толем. А между ними в лесу есть еще один домик, о котором мы до сих пор и не знали. В нем недолго жил иеромонах Илларион. Три месяца назад он уехал на лечение в город и, как полагает игумен, больше не вернется: «Наша жизнь – не для всех. Иллариону здесь не хватает публики». В его келью игумен и благословил нас переселиться.

После палатки домик кажется просторным и высоким. Он похож на келью Венедикта: тоже на сваях, под скошенной крышей, с двумя окнами, только вместо стекол – в рамах прозрачная пленка. Железная кровать у стены, десять толстых свечей, наполовину сгоревших, в подтеках воска, прилеплены к её заржавевшей спинке над изголовьем. В углу под иконой Богоматери стоит на косячке давно угасшая лампада. Рядом висят епитрахиль и черный покров с вышитой красным Голгофой, схимническим крестом.

Вторую кровать и стол нам помог перенести из палатки Венедикт. Они широкие, низкие и различаются тем, что под столом прибит один ящик от улья, посередине; под кроватью – два, с обоих концов, и это придает ей непоколебимую устойчивость. Матрацы, одеяла и всякую утварь мы с Митей перетаскивали уже в темноте, светя себе карманными фонариками и проложив в сырой траве на склоне узкую тропинку.

По крыше мерно постукивал дождь, а у нас было тепло и сухо. Мы опустили на окнах шторы, зажгли две свечи в подсвечнике. Сидели на деревянных скамеечках у стола и удивлялись тому, как все хорошо складывается у нас в это лето.

– Ты осталась бы здесь навсегда? – спросил Митя, снимая нагар со свечи.

– Только с тобой.

– Я-то могу остаться. А тебе нельзя.

Это я и так знаю, но такого дома у меня никогда не было. Всю жизнь я тосковала по тишине и уединению, а жила в общежитиях или коммунальных квартирах. И вот мы сидим вдвоем с Митей, единственным родным человеком на земле, с которым нам всегда хорошо вместе, а вокруг дождь, лес и горы.

…Утром я возвращаюсь из храма в келью, еще наполненная богослужением, тропинка ведет между деревьями по склону холма над монастырским двором. Мимо колокольни с тремя позеленевшими колоколами. Мимо еще одного, едва приметного родничка, из которого вода стекает в бассейн с лягушками, по ночам оглашающими двор.

Нежные красноватые облака над куполом Джвари пронизаны светом, светом сквозят ветки сосны над крышей. Каждый раз, словно заново я вижу этот купол, похожий на полураскрытый зонтик, и круглый барабан под ним с двенадцатью оконными проемами. Если встать прямо напротив храма, два средних окна совместятся, и сквозь барабан ударит солнечный луч.

Окна празднично обведены рельефом из арок, между ними сохранился древний орнамент. Весь храм облицован светлой песчаниковой плиткой, и у каждой свой рисунок породы и свой оттенок. А все это вместе свободно, совершенно, живо, и все это я уже люблю.

Я так люблю Джвари, эти горы, ущелья вокруг, и свою келью, и обитателей монастыря, и Митю, что мне хочется благодарить Бога за все и молиться. Никогда ещё не было у меня дней, так наполненных светом, благодарностью и молитвой.

«Что есть истина?»

Уходили впятером – впереди бежали Мурия и Бринька, провожающие всех из монастыря. Мы поднимались по ложам пересохших ручьев, по которым несколько дней назад спускались. Собаки взбегали метров на десять выше и ждали нас, свесив языки, недоумевая, почему мы идем так медленно, если можно бежать быстро.

– Вы их попросите, пусть завтра нас встретят, чтобы мы не заблудились, – предлагал Митя Арчилу.

– Надо идти с Иисусовой молитвой, и не заблудитесь, – отвечал Арчил.

Остановились отдохнуть на знакомой седловине, распугав серых ящериц. Змеи тоже заползают сюда греться на солнце, и я решила, что лучше тут не задерживаться. Но Арчил сказал, что и змей не надо бояться, если ты вышел из монастыря по благословению игумена и перекрестил перед собой дорогу.

Без подрясника, в черной шерстяной рубашке, несмотря на жару, и черных брюках, Арчил – невысокий, узкоплечий, большеголовый, – казался бы незащищенным, если бы не эта ясность его веры, как будто делавшая его выше и сильней.

Все нам с ним удавалось, идти было легко. И на шоссе сразу догнала машина. А собаки долго бежали за нами – не затем, чтобы догнать, но до последних сил проявляя ревность.

Потом нас обдавало ревом машин на мосту, выхлопными газами, говором толпы, жаром расплавленного асфальта: после Джвари город казался непереносимым для обитания.

Тетя Додо раздвигала стол на балконе, расставляла бутылки с зеленой мятной водой, лобио, салаты и зелень. Я видела ее через раскрытую на балкон дверь.

Мы сидели с Тамарой, женой Давида, и говорили на интересную для обеих тему – о нем. Не без тайной гордости она рассказывала, что он окончил геологический институт, был ведущим специалистом, прожигателем жизни и светским львом. И вдруг, представьте себе, ушел чернорабочим на ремонт собора, потом вообще в монастырь. Тогда она считала, что ее жизнь загубил какой-то игумен, мечтала вырвать ему бороду.

Невысокая, с легкой фигурой, светловолосая и кареглазая эстонка с милым лицом, наполовину прикрытым модными очками с голубоватыми стеклами, она выглядела слишком молодой для матери троих детей, слегка аффектировала свои кровожадные намерения, но и смягчала их юмором. Она равно гордилась тем, что Давид был светским львом, и тем, что он едва не стал монахом.

А я знала, что с молодости он глубоко переживал мысль о смерти. Чаще всего люди стараются не помнить о ней, и для них тень вечной ночи не обесцвечивает временные земные радости, хотя мне трудно представить себе радости, которыми можно так беспробудно насыщаться. Но Давид относился к меньшинству, для которого бытие требует оправдания высшим смыслом, и его встреча с игуменом Михаилом не была случайной.

Здесь, на нейтральной полосе, у тети Додо, Тамара впервые увидела игумена: он с Давидом приехал из Джвари, а она прибежала, как разъяренная львица.

– Мне раньше по глупости казалось, что верующими становятся от какой-нибудь недостаточности. Смотрю, отец Михаил ходит прямо, рослый, сильный. Умный… Вижу, что он все про меня знает. Я даже злилась, что он меня насквозь видит. И говорит спокойно, мягко: «Давид будет хорошим монахом. Но сможете ли вы одна вырастить хороших детей? Может быть, вы оба погорячились?..» Он мог бы его постричь – и конец, был бы ему хороший монах. А я сижу робко, из львицы превратилась в завороженного мышонка… Еще не могу поверить, что это он мне мужа обратно привел.

– Ну, скажем, я сам пришел, – вмешивается отец Давид и предлагает перейти к столу.

Вернулся с работы младший брат Давида, Георгий, и наше застолье затянулось до вечера.

Удивительный мир окружал нас в этой семье. Георгий – родной брат Давида, но сын тети Додо, что оказалось возможным благодаря необычайной любви, связывающей родственников. Двадцать восемь лет назад мать Давида ждала третьего ребенка. А ее кроткая сестра Додо с мужем были бездетны, и Додо пролила много слез, прося у Бога сына. Отец и мать Давида решили возместить жестокость природы своим милосердием и предназначили новорожденного в подарок сестре. Так наполнилась чаша семейной жизни тети Додо. А когда Георгий подрос и узнал о своем происхождении, он тоже не был им опечален – он считал, что ему особенно повезло: у каждого его приятеля по одной матери, а у него – две, и обе его очень любят. Одна потому, что получила его в нечаянный и поздний дар; другая потому, что оторвала от себя в жертве любви.

И Давид приходит к тете и брату как домой, приводит друзей обедать. Так он и нас привел в первый наш день в Грузии.

Мы познакомились в кафедральном соборе: здесь он начал чернорабочим, здесь его рукоположили и оставили служить. А мы только слышали его имя от знакомых. Сидели с ним на скамейке у собора и говорили о Боге.

Потом началась и кончилась вечерня. Отслужив, отец Давид, вышел в подряснике и с крестом: «Ну, пойдемте». Так мы пришли к тете Додо, а потом приходили каждый день, пока не отбыли в Джвари.

Грузия началась для нас как чудо и праздник, и он еще длился.

Тетя Додо показала нам, что такое аджапсан-дали. Мы ели это пряное блюдо и постные пирожки и после знойного перехода выпили по шесть чашек чая с вишневым вареньем. А тетя Додо только улыбалась, приносила, уносила, наливала и с тихой радостью предлагала налить еще.

Нам было хорошо вместе в этот день, как и раньше. И мы говорили о вере, о священстве. Отец Давид рассказывал, что он и представить не мог, как это даже физически тяжело – в неделю дежурства по храму весь день крестить, венчать, отпевать, какой полной отдачи сил требует эта работа, но и какой мир нисходит после нее.

А Георгий, киновед и кинокритик, спрашивал, как я считаю, можно ли служить добру средствами мирского искусства. Я отвечала, что кино вообще чаще всего несерьезное дело, а ведать тем, как им занимаются другие, еще менее серьезно. И если бы я была мужчиной, я бросила бы всякое искусство, ни на минуту не задумавшись: любое наше занятие имеет сомнительную ценность, а священник соединяет небо и землю, Бога и человека в таинстве Евхаристии. И от человека до священника – как от земли до неба.

– От человека – до настоящего христианина, – поправил отец Давид. – Это подвиг и жертва.

А рано утром мы с Митей вдвоем шли по зеленому туннелю из старых вязов, и влажный настил прошлогодних листьев делал бесшумными наши шаги. Изредка вскрикивали, переговаривались птицы, солнце бросало сквозь листву дрожащие пятна света. Мы вышли по благословению отца Давида и перекрестили дорогу. Нам было хорошо идти, и мы пропустили поворот, потерялись и оказались на другой от монастыря стороне ущелья. Но мы верили, что Бог выведет, и Он нас вывел.

Мы вернулись в Джвари как в родной дом, по которому успели соскучиться. Все было на своих местах, только скошенную во дворе траву успели убрать в стожок, и пахло сухим сеном.