Страница:

Ориентация на эффективное жизнеобеспечение населения

Миссией органов местного самоуправления, главной целью их деятельности является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального образования. Обеспечение органами местного самоуправления основных потребностей населения муниципального образования должно осуществляться на уровне минимальных социальных государственных стандартов.

В соответствии со своими предметами ведения органы местного самоуправления должны создавать условия для жилищного и социально-культурного строительства; для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания; должны организовывать, содержать и развивать муниципальные предприятия и учреждения; поддерживать деятельность средств массовой информации в муниципальном образовании; обеспечивать социальную поддержку населения, содействовать его занятости, а также решать другие вопросы местного значения.

Самостоятельность органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения

Государство признает местное самоуправление в качестве самостоятельного уровня власти. Этот принцип предполагает организационную обособленность органов местного самоуправления от государственных органов власти и устанавливает определенные взаимоотношения между государством и муниципальными образованиями.

Право органов местного самоуправления на обладание собственной компетенцией, право владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью также нашли свое закрепление в Конституции Российской Федерации.

Самостоятельность органов местного самоуправления предполагает наличие у них строго определенной компетенции. Перечень предметов ведения органов и должностных лиц местного самоуправления закрепляется в уставах муниципальных образований.

Для эффективной деятельности органов местного самоуправления требуется обеспечение их финансово-экономической самостоятельности. К исключительным полномочиям представительного органа местного самоуправления федеральным законодательством, в том числе, относятся: управление муниципальной собственностью, формирование и исполнение местного бюджета, установление местных налогов и сборов.

В уставах муниципальных образований специально оговаривается, что органы местного самоуправления вправе совершать с муниципальным имуществом любые сделки, регламентировать условия использования муниципальной собственности, осуществлять приватизацию муниципальной собственности.

Еще одним признаком самостоятельности местного самоуправления является законодательно закрепленная гарантия невмешательства органов государственной власти в решение вопросов местного значения. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» содержит в данном случае нововведение – органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут временно осуществлять отдельные полномочия органов местного самоуправления: 1) в случае ликвидации органов местной власти в условиях чрезвычайной ситуации; 2) если долги муниципального образования превышают 30 % собственных доходов; 3) в случае нецелевого использования субвенций.

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением и государством

Это один из основных принципов новой модели местного самоуправления, который призван обеспечить эффективность решения органами местного самоуправления вопросов местного значения, тесную связь органов и должностных лиц местного самоуправления с населением и государством, а также учет и защиту интересов населения муниципального образования в деятельности местных органов власти.

Основанием для наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением является утрата доверия населения. Основания для наступления ответственности перед населением и порядок голосования по отзыву определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 24) и законами субъектов Российской Федерации, а также уставами муниципальных образований.

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает в случае нарушения ими Конституции, федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, а также за неправомерное осуществление отдельных государственных полномочий.

В настоящее время усилена ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством. Например, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменяется процедура установления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством, вводятся новые основания для ее наступления.

Гарантирование государством минимальной материально-финансовой базы местного самоуправления

Для обеспечения самостоятельности местного самоуправления местные органы власти наделяются правом на материально-финансовые ресурсы. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 1995 г. закрепляет в качестве обязательных атрибутов муниципального образования муниципальную собственность и местный бюджет.

Органы местного самоуправления согласно Конституции Российской Федерации наделяются правом самостоятельно формировать, утверждать и исполнять местный бюджет. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъекта федерации в соответствии с законом обеспечивают муниципальным образованиям минимальные местные бюджеты путем закрепления доходных источников для покрытия минимально необходимых расходов местных бюджетов.

Достоинством федерального законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является интегрирование в него новых правовых норм о финансовых основах местного самоуправления.

В то же время согласно данному закону район получает возможность осуществлять бюджетное регулирование сельских поселений, что на практике может привести к созданию дополнительных условий для подчинения нижестоящих территорий району.

Недостатком нового закона также можно считать закрепленный режим отрицательных трансфертов, в результате которого снизятся стимулы развития муниципальных образований-«доноров».

Несмотря на некоторые недостатки, новая модель организации местных органов власти принципиально отличается от своей предшественницы – советской модели местного самоуправления. В советском обществе существовала единая система представительных органов власти – Советы народных депутатов, построенных на общих принципах: единства Советов всех уровней как органов государственной власти, их верховенства и полновластия (которые носили сугубо формальный характер) в системе государственных органов, демократического централизма.

Конституция 1993 г. установила, по сути, уникальный статус органов местного самоуправления, организационно выделив их из системы органов государственной власти и закрепив положение о том, что структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. Данные конституционные положения, а также ратификация Россией Европейской хартии о местном самоуправлении в 1998 г. дали толчок возобновления интереса к поиску оптимальной модели местного самоуправления, учитывающей отечественные традиции и реалии, и вместе с тем соответствующей мировым стандартам.

Разработчики Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сумели добиться разумного сочетания положительных аспектов более чем десятилетнего опыта функционирования системы местной власти в современной России и элементов передового опыта организации власти на местах, заимствованных за рубежом. Так, в основу закона была положена немецкая модель местного самоуправления, характеризующаяся многообразием форм осуществления местной власти в сочетании со значительным государственным регламентированием. В то же время впервые в России законодательно закреплена система «совет-управляющий», возникшая и получившая распространение в США.

Становление новой модели местного самоуправления в России представляет собой сложный и длительный процесс, так как детерминирован внутренними особенностями государства, историческими традициями, национальными особенностями, политическими и экономическими факторами, а также менталитетом общества. Муниципальная реформа далека от своего завершения, требуется доработка нормативно-правовой базы местного самоуправления, предстоит большая работа по ее реализации на практике.

2.4. Зарубежные модели местного самоуправления

В связи с проведением реформы местного самоуправления в Российской Федерации достаточно много внимания уделяется зарубежному опыту организации местной власти, и в частности зарубежным моделям местного самоуправления.

Модель местного самоуправления – это система горизонтальных и вертикальных взаимосвязей между субъектами местного самоуправления. Впервые местное самоуправление было юридически оформлено в Риме в первом веке до нашей эры. В настоящее время практически каждая страна имеет свою модель местного самоуправления. Основными зарубежными моделями по праву считают англосаксонскую и континентальную модели местного самоуправления.

Англосаксонская модель местного самоуправления – современная зарубежная система местного самоуправления, возникшая в Великобритании и действующая в настоящее время в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Для нее характерны следующие черты:

1) децентрализация управления;

2) многоуровневость модели местного самоуправления (существование двух, а иногда и трех уровней местного самоуправления);

3) высокая степень автономии различных уровней власти;

4) четкое определение компетенции органов каждого уровня;

5) выборность ряда должностных лиц местного самоуправления;

6) полномочия органов местного самоуправления определяются на основе позитивного принципа правового регулирования (принцип inter vires). Принцип inter vires (от лат. «действовать в пределах своих полномочий») получил свое воплощение в правиле Дилона. Это правило предоставления полномочий местным органам власти, по которому муниципальные органы вправе делать лишь то, что им разрешил закон (разрешено лишь то, что прямо предписано);

7) отсутствие на местах контролирующих органов, представителей центральной власти;

8) осуществление косвенного контроля с помощью финансовых рычагов и через судебные органы;

9) муниципализация многих служб (например, передача служб из частного сектора в ведение муниципалитета) и т. п.

Континентальная модель местного самоуправления – это современная зарубежная модель местного самоуправления, возникшая во Франции и действующая в настоящее время в Континентальной Европе, во Франции, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Для данной модели характерны следующие основные черты:

1) высокий уровень централизованного управления;

2) многоуровневость модели местного самоуправления;

3) подчинение нижестоящего уровня власти вышестоящему уровню;

4) отсутствие четкого определения компетенции органов каждого уровня (бывает, что одни и те же вопросы в одних регионах решают выборные органы местной власти, а в других – представители государственной власти);

5) сочетание выборности и назначаемости местных органов власти;

6) принцип ultra vires (от лат. «действовать с превышением полномочий»), воплотившийся в правиле негативного регулирования. Правило негативного регулирования – правило предоставления полномочий местным органам власти, согласно которому муниципальным органам разрешены все действия, прямо не запрещенные законом и не относящиеся к компетенции других органов (разрешено все то, что не запрещено);

7) сочетание государственного управления и местного самоуправления в пределах одних административно-территориальных единиц;

8) осуществление прямого контроля за деятельностью местных органов власти с помощью контролирующих органов;

9) муниципальная служба рассматривается как разновидность государственной службы.

Остальные зарубежные модели: немецкая, итальянская, японская и т. п., рассматриваются как смешанные формы англосаксонской и континентальной моделей местного самоуправления, так как в них присутствуют признаки и той и другой системы, и, кроме того, собственные особенности.

Например, Германия является федеративным государством, поэтому структура государственного управления состоит из трех независимых уровней: федеральное управление, земельное управление и коммунальное управление. Каждый из уровней власти обладает собственным автономным кругом задач.

Коммунальное управление в свою очередь также подразделяется на три уровня: общинное, районное и надрайонное. Местное самоуправление означает выполнение местными органами в соответствии с законом под свою ответственность собственных и возложенных на них государственных задач. Общины являются главным субъектом коммунального управления. Задачи, стоящие перед органами управления общин, подразделяются на два вида:

1) собственные задачи. К ним относятся как обязательные задачи (например, строительство и эксплуатация школьных зданий, пожарная охрана, содержание дорог, санитарный надзор), так и добровольные (в том числе строительство объектов социально-культурного назначения: библиотек, музеев, домов престарелых, спортивных площадок и т. п.);

2) задачи, делегированные органами государственной власти.

Таким образом, местные органы власти выполняют функции и как институты самоуправления, и как государственные органы в рамках делегированных им полномочий.

В ряде стран Латинской Америки (Аргентине, Мексике, Колумбии, Бразилии) существует иберийская модель местного самоуправления. В странах с социалистическим строем (Куба, КНР) сохранилась советская модель местного управления. В развивающихся странах (Индия, Малайзия, Кения) получило свое распространение прямое государственное управление на местах. В мусульманских странах система местного самоуправления основана на религиозном подходе.

Различны также и способы формирования местных органов власти. Наибольшее распространение получили следующие организационные формы:

1. «Сильный мэр – слабый совет»: избрание мэра осуществляется непосредственно населением, что предопределяет его более широкие полномочия по отношению к представительному органу местного самоуправления. Мэр самостоятельно решает многие вопросы местного значения и обладает правом отлагательного вето на решение совета.

2. «Сильный совет – слабый мэр»: избрание мэра происходит из числа депутатов представительного органа местного самоуправления, что определяет ограничение полномочий мэра (особенно по координации деятельности органов местного самоуправления). В данной форме за мэром в основном закрепляются представительские и оперативно-исполнительные функции. Совет в данном случае обладает большим объемом прав в сфере управления, в хозяйственных и финансовых вопросах и особенно в вопросах назначения на должности.

3. «Совет – управляющий»: население муниципального образования избирает представительный орган, который из своего состава избирает председателя – мэра и назначает главу исполнительно-распорядительного органа – управляющего (менеджера). Отношения совета с управляющим определяются договором (контрактом). Как правило, управляющему предоставляются достаточно большие полномочия в формировании местной администрации и определении основных направлений ее деятельности. Эта форма наиболее распространена в странах с англосаксонской моделью местного самоуправления. По мнению многих исследователей, данная форма отражает стремление к «очищению» городской политики, к устранению коррупции и авторитарного правления, так как управляющий представляет собой политически нейтральную фигуру, профессионала в сфере муниципального управления. Вместе с тем недостатком данной формы является невозможность населения влиять на политику, проводимую управляющим.

4. Комиссионная форма: комиссия образуется из выборных лиц, каждое из которых одновременно управляет каким-либо отделом местного исполнительного органа. В данной модели не предусматривается наличие высшего должностного лица. Недостатком этой организационной формы может быть лоббирование комиссионерами интересов только своих отделов, что может привести к дестабилизации.

Наряду с приведенными системами также существуют различные комбинированные организационные формы местного самоуправления. Например, получила свое достаточно широкое распространение такая форма, когда управляющий (глава исполнительного органа) назначается выборным должностным лицом (мэром) и напрямую подчиняется ему, а не совету. В этой форме, в отличие от формы «совет– управляющий», жители имеют прямую возможность влиять на муниципальную политику, так как голосуя «за» или «против» мэра, который назначает и снимает управляющего, они тем самым голосуют за сохранение или замену городской администрации.

Специфика зарубежных моделей местного самоуправления, особенности их организационных форм и систем, степень взаимодействия органов государственной власти и органов местного управления во многом зависит от целого ряда факторов: исторического развития, географического положения, национальных традиций, культурных ценностей, экономических возможностей, политических интересов и т. п.

Вместе с тем некоторые исследователи также выделяют следующие общие тенденции в развитии зарубежных моделей местного самоуправления:

1) усиление исполнительной власти местного самоуправления за счет представительной системы (например, за исполнительными органами закрепляется больший объем властных полномочий, представительные органы передают часть своих функций представительным органам). Это вызывает, с одной стороны, рост влияния бюрократии, а с другой – рост профессионализма в муниципальном управлении;

2) возникновение проблемы формирования прочной финансово-экономической базы местного самоуправления, несмотря на то что каждый муниципалитет имеет свою собственность (земельную и иную), а органы местной власти активно стимулируют предпринимательские структуры и широко используют в своей работе такие экономические рычаги, как налоговый пресс, лицензирование, контракты с частными фирмами и т. п.;

3) изменение функций органов местного самоуправления:

а) появляются новые функции, потребности в осуществлении которых раньше не было (например, экологические функции);

б) часть функций органов местного самоуправления передается общественным объединениям и частным компаниям (например, уборка и утилизация мусора, озеленение и благоустройство территории);

в) часть функций ликвидируется в связи с сокращением числа сельских поселений и роста городских поселений, что вызвано урбанизацией и демографическими изменениями;

г) сужается роль местных органов власти в решении социальных вопросов;

4) возникновение «эффекта бесплатного потребления», когда отдельными услугами пользуются те, для кого они не предназначены и кто за них не платит. Например, жители пригородных районов пользуются практически в полном объеме всеми благами города;

5) видоизменение территории местного самоуправления: разукрупнение крупных городов и слияние сельских поселений;

6) активное осуществление межмуниципального сотрудничества, объединение усилий муниципалитетов при решении совместных проблем.

Следует отметить, что Россия всегда тяготела к заимствованию и использованию зарубежного опыта, особенно в сфере местного самоуправления. Одним из наиболее ярких примеров стало принятие Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Разработчики данного закона сумели добиться разумного сочетания положительных аспектов отечественного опыта создания и функционирования системы местной власти и элементов передового опыта организации власти на местах, заимствованных за рубежом.

Так, в основу Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» была положена немецкая модель местного самоуправления, характеризующаяся многообразием форм осуществления местной власти в сочетании со значительным государственным регламентированием. Кроме того, была создана двухуровневая модель местного самоуправления и четко определена компетенция каждого уровня, как в германской и англосаксонской моделях местного самоуправления. Также впервые в России законодательно была закреплена такая организационная форма, как «Совет – управляющий», возникшая и получавшая свое максимальное распространение в США.

Анализ зарубежного опыта организации местной власти и возможностей его адаптации в современных российских условиях позволит во многом смягчить трудности проведения муниципальной реформы в Российской Федерации.

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте систему общинного самоуправления в России.

2. Какие изменения в систему местного самоуправления внесло монголо-татарское нашествие?

3. Какие реформы Петра I способствовали развитию местного самоуправления?

4. В чем заключалась сущность реформы местного самоуправления в среде государственных крестьян?

5. Когда была проведена земская реформа?

6. Пользовались ли земские учреждения правами юридического лица?

7. Какие черты были характерны для советской модели местного самоуправления?

8. Что представляла из себя система Советов?

9. Назовите этапы современной муниципальной реформы.

10. Какие черты современной модели местного самоуправления были изменены в ходе проведения муниципальной реформы?

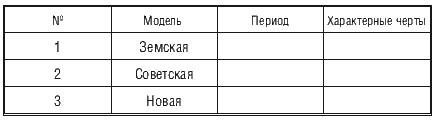

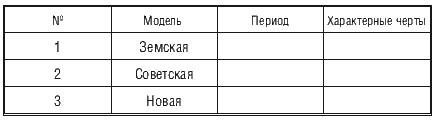

11. Постройте таблицу «Отечественные модели местного самоуправления».

12. Какие зарубежные модели местного самоуправления являются основными? Кратко охарактеризуйте их.

12. Какие зарубежные модели местного самоуправления являются основными? Кратко охарактеризуйте их.

13. В чем особенности организации местного самоуправления в Германии?

14. Оцените возможности адаптации зарубежного опыта организации муниципального управления в современной России.

15. В чем специфика организационной формы «Совет – управляющий»?

16. Каковы общие тенденции в развитии зарубежных моделей местного самоуправления?

2. Какие изменения в систему местного самоуправления внесло монголо-татарское нашествие?

3. Какие реформы Петра I способствовали развитию местного самоуправления?

4. В чем заключалась сущность реформы местного самоуправления в среде государственных крестьян?

5. Когда была проведена земская реформа?

6. Пользовались ли земские учреждения правами юридического лица?

7. Какие черты были характерны для советской модели местного самоуправления?

8. Что представляла из себя система Советов?

9. Назовите этапы современной муниципальной реформы.

10. Какие черты современной модели местного самоуправления были изменены в ходе проведения муниципальной реформы?

11. Постройте таблицу «Отечественные модели местного самоуправления».

13. В чем особенности организации местного самоуправления в Германии?

14. Оцените возможности адаптации зарубежного опыта организации муниципального управления в современной России.

15. В чем специфика организационной формы «Совет – управляющий»?

16. Каковы общие тенденции в развитии зарубежных моделей местного самоуправления?

Тесты

Выберите правильный вариант.

1. Впервые местное самоуправление было юридически оформлено:

1) в Риме в I веке до н. э.;

2) во Франции в XVI веке;

3) в Великобритании в XVIII веке;

4) в России в XIX веке.

2. Указом какого русского царя была упразднена система кормления и введены органы самоуправления на местах:

1) Ивана IV;

2) Федора Алексеевича;

3) Петра I;

4) Александра II.

3. Возникновение земской модели местного самоуправления связывают:

1) с развитием общинного самоуправления;

2) с реформами Петра I;

3) с указами Екатерины II;

4) с реформами Александра II.

4. В начале ХХ века земства существовали:

1) в 12 губерниях России;

2) в 43 губерниях Европейской части России;

3) более чем в 60 губерниях России;

4) во всех российских губерниях.

5. Как часто собирались избирательные съезды в земской модели местного самоуправления:

1) один раз в три года;

2) один раз в год;

3) три раза в год.

4) нерегулярно, от случая к случаю.

6. Основным источником земского бюджета являлись:

1) помощь царского правительства;

2) частные пожертвования;

3) доходы от занятия предпринимательской деятельностью;

4) местные налоги и сборы.

7. Принцип патернализма характерен для:

1) земской модели местного самоуправления;

2) советской модели местного самоуправления;

3) современной системы местного самоуправления;

4) в той или иной степени присущ всем отечественным моделям местного самоуправления.

8. Принцип патернализма – это:

1) принцип жесткой централизации, иерархичности в структуре управления;

2) принцип делегирования, передачи полномочий государственными органами органам местного самоуправления;

3) принцип попечительства, опеки государственных органов над местными органами власти;

4) принцип самостоятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.

9. Основные отличия советской модели местного управления от современной системы местного самоуправления состоят:

1. Впервые местное самоуправление было юридически оформлено:

1) в Риме в I веке до н. э.;

2) во Франции в XVI веке;

3) в Великобритании в XVIII веке;

4) в России в XIX веке.

2. Указом какого русского царя была упразднена система кормления и введены органы самоуправления на местах:

1) Ивана IV;

2) Федора Алексеевича;

3) Петра I;

4) Александра II.

3. Возникновение земской модели местного самоуправления связывают:

1) с развитием общинного самоуправления;

2) с реформами Петра I;

3) с указами Екатерины II;

4) с реформами Александра II.

4. В начале ХХ века земства существовали:

1) в 12 губерниях России;

2) в 43 губерниях Европейской части России;

3) более чем в 60 губерниях России;

4) во всех российских губерниях.

5. Как часто собирались избирательные съезды в земской модели местного самоуправления:

1) один раз в три года;

2) один раз в год;

3) три раза в год.

4) нерегулярно, от случая к случаю.

6. Основным источником земского бюджета являлись:

1) помощь царского правительства;

2) частные пожертвования;

3) доходы от занятия предпринимательской деятельностью;

4) местные налоги и сборы.

7. Принцип патернализма характерен для:

1) земской модели местного самоуправления;

2) советской модели местного самоуправления;

3) современной системы местного самоуправления;

4) в той или иной степени присущ всем отечественным моделям местного самоуправления.

8. Принцип патернализма – это:

1) принцип жесткой централизации, иерархичности в структуре управления;

2) принцип делегирования, передачи полномочий государственными органами органам местного самоуправления;

3) принцип попечительства, опеки государственных органов над местными органами власти;

4) принцип самостоятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.

9. Основные отличия советской модели местного управления от современной системы местного самоуправления состоят: