Страница:

Как случайно-поисковое, так и стереотипное поведение по своей природе могут быть только реактивными, то есть реагировать на то, что уже имеет место быть. Зазвонил телефон – надо поднять трубку. Кончилась бумага – надо докупить еще. Нужный сотрудник написал заявление на увольнение – надо бы с ним поговорить. А вот рациональное поведение может быть и проактивным, то есть реагировать на то, чего пока еще нет, но что может произойти, если вовремя не принять необходимых мер для недопущения нежелательного исхода событий или для обеспечения желательного… Можно реагировать на уже появившихся конкурентов, а можно даже в отсутствие таковых понимать, что, раз у компании никакой исключительной компетенции нет и дело прибыльное, конкуренты обязательно появятся, – и заранее заняться вопросами, от которых будет зависеть безопасность бизнеса в будущем. Другими словами, можно ждать неприятностей и потом героически их преодолевать, а можно уже сейчас, без всякого героизма, спокойно предпринимать то, что от неприятностей в будущем может нас избавить. Такая стратегия обычно выглядит не так героически, как реактивное поведение, но обходится много дешевле. (Снова действует уже знакомый нам принцип наименьшей диссипации энергии.)

Интересной разновидностью рационального поведения является инновационное поведение. Этот термин уместно применять тогда, когда, с одной стороны, ситуация остается в зоне стереотипного или рационального поведения и есть понятная возможность без большого риска вернуться в зону комфорта, но, с другой стороны, имеющиеся ресурсы позволяют рискнуть и попробовать вариант, относительно которого трудно что-либо определенно предвидеть. Никто никогда не изготавливал такого продукта, не применял такой технологии и не использовал такого материала. Инновационное поведение позволяет раздвинуть границы знаемого и пополнить арсенал поведения способами действий, которые раньше в нем отсутствовали, а их испытание предполагало риск, которого мы себе не могли позволить. Именно трезвая оценка риска и наличие свободных ресурсов, позволяющих этот риск на себя принять ради того, чтобы первыми обнаружить новые пути, отличает инновационное поведение от случайного поиска. Возможность выигрыша, значительно превышающего возможные потери на серию неудачных попыток, делает данное поведение рациональным. Но эта рациональность доступна не всем, а только тем, у кого есть свободные ресурсы на неудачные попытки. Поэтому, как гласит пословица, деньги и идут к деньгам.

В зонах своего стереотипного и более или менее рационального поведения организм, каким бы он ни был, ведет себя уверенно. Он не дергается, не мечется, а реализует определенный вариант – или потому, что это единственный известный из опыта способ действий, или потому, что он кажется наилучшим из того, что имеется в наличии. Организм именно таким образом действует в ситуации дискомфорта, потому что знает: этот образ действий приведет его обратно в зону комфорта. А если не знает? Если дискомфорт увеличивается, а ментальная карта и имеющаяся информация не подсказывают никакого приемлемого выхода с учетом ограничений на имеющиеся ресурсы? Что же делать – сидеть и ждать? Но это опасно, дискомфорт увеличивается, приближается граница пространства экзистентности… Нет, лучше делать хоть что-нибудь… Опять случайный поиск? Да, но теперь мы будем называть его эмоциональным поведением, поскольку движущей силой, мотивацией к действию будет служить не просто ощущение дискомфорта, а эмоция, проистекающая от оценки ситуации субъектом.

Сами по себе ощущения эмоций еще не вызывают. Быть голодным и волноваться по этому поводу – не одно и то же. Но можно волноваться по поводу того, что еды нет и не известно, где ее взять, – только тогда чувство голода сопровождается эмоцией. Отрицательной, конечно. Можно хотеть пить – и не сильно волноваться из-за этого, зная, что скоро настанет перерыв в занятиях, а в коридоре накрыт стол с освежающими напитками. Но вот хотеть пить, оказавшись в пустыне в результате вынужденной посадки самолета, понимать, что от решения этого вопроса зависит жизнь, и не представлять, как же его решить, когда вокруг только песок… Это уже повод для эмоции, не так ли?

Представим теперь, что, находясь в полном отчаянии, некто умирающий от жажды в пустыне вдруг видит за холмом оазис. Эмоциональное состояние меняется? Но ведь жажда никуда не делась. Уровень дискомфорта тот же, что и был минутой раньше… Этот пример показывает, что эмоциональное состояние определяется не столько актуальным дискомфортом, сколько оценкой ситуации субъектом. Если ситуация оценивается как плохая и ухудшающаяся, и не известно, как ее исправить, – эмоции отрицательные, они нарастают, вынуждая к действию. Они требуют делать хоть что-нибудь. Это движение по своей природе центробежное – все равно, в какую сторону убегать от бешеной собаки. Люди не очень задумываются, что именно и как следует менять в состоянии стресса, но стремятся изменить хоть что-то (разбить, например, первую попавшуюся под руку вещь). Эмоции – дополнение интеллекта: они вступают в игру тогда, когда последний бессилен. И иногда помогают. Это замечание не всегда касается женщин, для них имитация эмоций часто просто один из вариантов рационального поведения – как еще проще вытолкнуть мужика из зоны комфорта и заставить хоть что-нибудь для любимой сделать?

Когда в состоянии крайнего дискомфорта и безысходности вдруг появляется (приходит в голову или обнаруживается вовне) решение – триггер переворачивается, отрицательная эмоция мгновенно сменяется положительной – тем большей, чем большим был дискомфорт и связанная с ним отрицательная эмоция. Не умирая от жажды, не обрадуешься воде. Не будучи голодным, не оценишь счастья держать в руках кусок хлеба. По мере устранения дискомфорта (удовлетворения потребности) положительная эмоция уменьшается, сходя на нет. (И действительно, какие могут быть эмоции в зоне комфорта – в зоне комфорта надо спать.) Важно еще раз отметить: знак эмоционального состояния зависит не от уровня дискомфорта, а от динамики изменения ситуации – и даже не столько от реальной динамики, сколько от интерпретации этой динамики субъектом поведения. Оценка динамики как ухудшающейся, когда не известно, как исправить положение, вызывает отрицательные эмоции. Они обостряют восприятие, заставляют мобилизоваться, действовать, менять ситуацию, делать выбор – пусть даже случайный. Оценка динамики как положительной, когда не надо принимать никакого другого решения, делать выбора, надо лишь продолжать действовать в том же направлении вплоть до достижения зоны комфорта, вызывает положительные эмоции. Они консервируют выбор, успокаивают, притупляют восприятие внешнего мира и по достижении зоны комфорта усыпляют.

Эмоции помогают организму выжить в критических ситуациях. Но они ни к чему, если ситуация стабильна и не грозит никакими особыми последствиями. Поэтому если динамики нет, если все остается без изменений даже и в зоне дискомфорта – но не настолько плохо, чтобы угрожать существованию, хотя и не настолько хорошо, чтобы считать это состояние комфортным, – если, повторяем, динамики нет, то нет и повода для эмоций. Это состояние называется стагнацией. В нем стресс как бы переходит в скрытую форму, ресурсы организма расходуются неэффективно, не на полезную работу, а на поддержание статического напряжения («Ох, как я от всего этого устала, ничего больше не хочется!»). Иными словами, дискомфорт есть, а эмоций больше нет, равно как нет и мотивации что-либо менять, все остается так же плохо, как оно в какой-то момент стало. Сначала какая-то эмоция, наверное, была, но ничего не удалось изменить. И ничего особенно страшного не произошло. Поэтому все и осталось так, как оно есть, хотя и понятно, что это не лучший вариант… Стагнация как бы предохраняет организм от слишком длительного эмоционального напряжения, когда без этого можно обойтись. Наверное, в малых дозах она даже выполняет определенную стабилизирующую роль, позволяет экономить энергию и использовать ее для рывка там, где это действительно будет жизненно необходимо.

Осуществлять случайный поиск, вести себя стереотипно, рационально или эмоционально могут как отдельные индивиды, так и группы людей, целые предприятия или организации, правительства и нации. При каждом очередном кризисе можно наблюдать, как начинают метаться и дергаться компании, руководители которых всегда выглядели в высшей степени позитивными и уверенными. Они могут и дальше так выглядеть, позитивно и уверенно принимая совершенно бредовые решения – потому что «нельзя сидеть сложа руки». Что-то делать действительно необходимо, особенно во время кризисов, но стереотипы уже не помогают, а для рационального выбора в такие моменты обычно не хватает достаточно достоверных прогнозов – тем не менее с учетом рисков, связанных с неопределенностью будущего, практически всегда существуют альтернативные варианты поведения и среди них – только один наиболее рациональный.

Принятие рационального решения не гарантирует успеха. Ведь даже самое рациональное решение сопряжено с неизбежным риском. Может и не повезти. Но это будет оправданный коммерческий (или политический) риск, а не просто глупость. Глупость же состоит в игнорировании законов рационального поведения. При этом если и повезет («На этот раз и пронесло, и даже удалось заработать!»), глупость все равно остается глупостью, а безответственность – безответственностью. Рано или поздно такой тип поведения выйдет организму боком.

Информационное взаимодействие: коммуникация, информирование и понимание

Интересной разновидностью рационального поведения является инновационное поведение. Этот термин уместно применять тогда, когда, с одной стороны, ситуация остается в зоне стереотипного или рационального поведения и есть понятная возможность без большого риска вернуться в зону комфорта, но, с другой стороны, имеющиеся ресурсы позволяют рискнуть и попробовать вариант, относительно которого трудно что-либо определенно предвидеть. Никто никогда не изготавливал такого продукта, не применял такой технологии и не использовал такого материала. Инновационное поведение позволяет раздвинуть границы знаемого и пополнить арсенал поведения способами действий, которые раньше в нем отсутствовали, а их испытание предполагало риск, которого мы себе не могли позволить. Именно трезвая оценка риска и наличие свободных ресурсов, позволяющих этот риск на себя принять ради того, чтобы первыми обнаружить новые пути, отличает инновационное поведение от случайного поиска. Возможность выигрыша, значительно превышающего возможные потери на серию неудачных попыток, делает данное поведение рациональным. Но эта рациональность доступна не всем, а только тем, у кого есть свободные ресурсы на неудачные попытки. Поэтому, как гласит пословица, деньги и идут к деньгам.

В зонах своего стереотипного и более или менее рационального поведения организм, каким бы он ни был, ведет себя уверенно. Он не дергается, не мечется, а реализует определенный вариант – или потому, что это единственный известный из опыта способ действий, или потому, что он кажется наилучшим из того, что имеется в наличии. Организм именно таким образом действует в ситуации дискомфорта, потому что знает: этот образ действий приведет его обратно в зону комфорта. А если не знает? Если дискомфорт увеличивается, а ментальная карта и имеющаяся информация не подсказывают никакого приемлемого выхода с учетом ограничений на имеющиеся ресурсы? Что же делать – сидеть и ждать? Но это опасно, дискомфорт увеличивается, приближается граница пространства экзистентности… Нет, лучше делать хоть что-нибудь… Опять случайный поиск? Да, но теперь мы будем называть его эмоциональным поведением, поскольку движущей силой, мотивацией к действию будет служить не просто ощущение дискомфорта, а эмоция, проистекающая от оценки ситуации субъектом.

Сами по себе ощущения эмоций еще не вызывают. Быть голодным и волноваться по этому поводу – не одно и то же. Но можно волноваться по поводу того, что еды нет и не известно, где ее взять, – только тогда чувство голода сопровождается эмоцией. Отрицательной, конечно. Можно хотеть пить – и не сильно волноваться из-за этого, зная, что скоро настанет перерыв в занятиях, а в коридоре накрыт стол с освежающими напитками. Но вот хотеть пить, оказавшись в пустыне в результате вынужденной посадки самолета, понимать, что от решения этого вопроса зависит жизнь, и не представлять, как же его решить, когда вокруг только песок… Это уже повод для эмоции, не так ли?

Представим теперь, что, находясь в полном отчаянии, некто умирающий от жажды в пустыне вдруг видит за холмом оазис. Эмоциональное состояние меняется? Но ведь жажда никуда не делась. Уровень дискомфорта тот же, что и был минутой раньше… Этот пример показывает, что эмоциональное состояние определяется не столько актуальным дискомфортом, сколько оценкой ситуации субъектом. Если ситуация оценивается как плохая и ухудшающаяся, и не известно, как ее исправить, – эмоции отрицательные, они нарастают, вынуждая к действию. Они требуют делать хоть что-нибудь. Это движение по своей природе центробежное – все равно, в какую сторону убегать от бешеной собаки. Люди не очень задумываются, что именно и как следует менять в состоянии стресса, но стремятся изменить хоть что-то (разбить, например, первую попавшуюся под руку вещь). Эмоции – дополнение интеллекта: они вступают в игру тогда, когда последний бессилен. И иногда помогают. Это замечание не всегда касается женщин, для них имитация эмоций часто просто один из вариантов рационального поведения – как еще проще вытолкнуть мужика из зоны комфорта и заставить хоть что-нибудь для любимой сделать?

Когда в состоянии крайнего дискомфорта и безысходности вдруг появляется (приходит в голову или обнаруживается вовне) решение – триггер переворачивается, отрицательная эмоция мгновенно сменяется положительной – тем большей, чем большим был дискомфорт и связанная с ним отрицательная эмоция. Не умирая от жажды, не обрадуешься воде. Не будучи голодным, не оценишь счастья держать в руках кусок хлеба. По мере устранения дискомфорта (удовлетворения потребности) положительная эмоция уменьшается, сходя на нет. (И действительно, какие могут быть эмоции в зоне комфорта – в зоне комфорта надо спать.) Важно еще раз отметить: знак эмоционального состояния зависит не от уровня дискомфорта, а от динамики изменения ситуации – и даже не столько от реальной динамики, сколько от интерпретации этой динамики субъектом поведения. Оценка динамики как ухудшающейся, когда не известно, как исправить положение, вызывает отрицательные эмоции. Они обостряют восприятие, заставляют мобилизоваться, действовать, менять ситуацию, делать выбор – пусть даже случайный. Оценка динамики как положительной, когда не надо принимать никакого другого решения, делать выбора, надо лишь продолжать действовать в том же направлении вплоть до достижения зоны комфорта, вызывает положительные эмоции. Они консервируют выбор, успокаивают, притупляют восприятие внешнего мира и по достижении зоны комфорта усыпляют.

Эмоции помогают организму выжить в критических ситуациях. Но они ни к чему, если ситуация стабильна и не грозит никакими особыми последствиями. Поэтому если динамики нет, если все остается без изменений даже и в зоне дискомфорта – но не настолько плохо, чтобы угрожать существованию, хотя и не настолько хорошо, чтобы считать это состояние комфортным, – если, повторяем, динамики нет, то нет и повода для эмоций. Это состояние называется стагнацией. В нем стресс как бы переходит в скрытую форму, ресурсы организма расходуются неэффективно, не на полезную работу, а на поддержание статического напряжения («Ох, как я от всего этого устала, ничего больше не хочется!»). Иными словами, дискомфорт есть, а эмоций больше нет, равно как нет и мотивации что-либо менять, все остается так же плохо, как оно в какой-то момент стало. Сначала какая-то эмоция, наверное, была, но ничего не удалось изменить. И ничего особенно страшного не произошло. Поэтому все и осталось так, как оно есть, хотя и понятно, что это не лучший вариант… Стагнация как бы предохраняет организм от слишком длительного эмоционального напряжения, когда без этого можно обойтись. Наверное, в малых дозах она даже выполняет определенную стабилизирующую роль, позволяет экономить энергию и использовать ее для рывка там, где это действительно будет жизненно необходимо.

Осуществлять случайный поиск, вести себя стереотипно, рационально или эмоционально могут как отдельные индивиды, так и группы людей, целые предприятия или организации, правительства и нации. При каждом очередном кризисе можно наблюдать, как начинают метаться и дергаться компании, руководители которых всегда выглядели в высшей степени позитивными и уверенными. Они могут и дальше так выглядеть, позитивно и уверенно принимая совершенно бредовые решения – потому что «нельзя сидеть сложа руки». Что-то делать действительно необходимо, особенно во время кризисов, но стереотипы уже не помогают, а для рационального выбора в такие моменты обычно не хватает достаточно достоверных прогнозов – тем не менее с учетом рисков, связанных с неопределенностью будущего, практически всегда существуют альтернативные варианты поведения и среди них – только один наиболее рациональный.

Принятие рационального решения не гарантирует успеха. Ведь даже самое рациональное решение сопряжено с неизбежным риском. Может и не повезти. Но это будет оправданный коммерческий (или политический) риск, а не просто глупость. Глупость же состоит в игнорировании законов рационального поведения. При этом если и повезет («На этот раз и пронесло, и даже удалось заработать!»), глупость все равно остается глупостью, а безответственность – безответственностью. Рано или поздно такой тип поведения выйдет организму боком.

Информационное взаимодействие: коммуникация, информирование и понимание

Компьютер – величайшее достижение человечества. Он предоставляет колоссальные возможности, но и отнимает кое-какие возможности тоже. Мы все меньше понимаем, как реально осуществляются процессы, которые сначала правильно назывались обработкой данных (data processing), а потом с чьей-то легкой руки стали именоваться информационными технологиями (IT). При этом собственно информационные процессы, вообще говоря, совсем не обязательно связанные с компьютерами, как-то выпали из поля зрения. Между тем эти процессы играют огромную роль в менеджменте вообще и в жизни организаций в частности. Поэтому стоит хотя бы вкратце уточнить, что такое информация и когда ей необходимо уделять особое внимание.

Возможность приспособления к различным условиям предполагает разнообразие возможных реакций организма, а также существование некоторого механизма узнавания ситуации и выбора адекватного ответа. Функционирование такого механизма, в свою очередь, предполагает наличие в памяти у организма некоторых отображений образов возможных состояний среды – разнообразие этих отображений должно соответствовать разнообразию возможных реакций организма. Память – это свойство организма сохранять в своих структурах историю взаимодействия с внешним миром. В отсутствие памяти каждая следующая реакция на то же самое состояние среды была бы случайной, то есть приспособление и выживание через адекватное изменение поведения (обучение) были бы невозможны. При наличии памяти неадекватные реакции элиминируются (иногда вместе с организмами), а адекватные – остаются. Их условная вероятность (при условии идентификации ситуации как «той же самой») увеличивается.

Любое воспринимаемое организмом физическое явление, которое позволяет распознать ситуацию, то есть связать ее с соответствующим отображением в памяти, является для данного организма сигналом. Поскольку сигнал служит средством идентификации ситуации, он должен представлять собой нечто характерное только для данной ситуации, и никакой другой. Если с сигналом в памяти организма связана определенная реакция, то он исполняет роль стимула. Для лягушки мелкий двигающийся предмет в воздухе – это еда, и ее надо хватать. Для чайки вкус рыбы – это сигнал о наличии еды, и надо продолжать есть, пока не отобрали. Стимул включает соответствующую реакцию непосредственно и немедленно, как только он распознан.

Естественный сигнал из окружающей среды – это элемент натуральной взаимосвязи явлений, и он работает, только если эта взаимосвязь отображена в памяти организма. Естественным сигналом может служить и узнаваемое поведение другого организма, который действует так, например, как будто он обнаружил еду или опасность. Таким образом, сигнал одного организма другому может представлять собой распознаваемый естественный элемент реальности, которым и является сам организм, посылающий сигнал. Значение естественного сигнала в определенном смысле абсолютно – он означает только то, что означает, и ничего другого означать не может. Запах, крик, вытаращенные глаза…

Организм может также намеренно подать искусственный сигнал другому организму, генерируя некоторое воспринимаемое сенсорами другое явление, обладающее определенным значением, отображенным в памяти. Значение искусственного сигнала условно, то есть тот же самый искусственный сигнал может иметь разное значение. Оттопыренный вверх большой палец правой руки может означать «поднимай!», а может и «очень хорошо!». Часто одно и то же значение можно передать с помощью разных искусственных сигналов. Можно сказать «да», а можно просто кивнуть. И то, что является сигналом для одного организма, может не быть таковым для другого. Узнавание искусственного сигнала предполагает использование той же самой системы присвоения значений, или кодирования, в результате которого нечто, не являющееся естественным сигналом, превращается в искусственный сигнал, общий для тех, кто пользуется той же самой системой кодирования («Ты пишешь на листе, и смысл означен и закреплен блужданьями пера, для сведущего до конца прозрачен – на правилах покоится игра. Но что когда бы оказался рядом лесной дикарь иль человек с Луны? Ему бы, верно, эти письмена привиделись живою тварью, жутко коснеющей в оцепененьи сна…» – это из Германа Гессе).

Поскольку искусственный сигнал может обозначать ситуацию или элемент ситуации, которые отсутствуют в реальности, но есть в памяти обоих взаимодействующих организмов, появляется возможность информационного взаимодействия не только по поводу того, что имеет место быть в данный момент, как в случае естественных сигналов, но и по поводу того, что только вообразимо. В результате обмена содержанием к памяти одного организма может добавляться содержание памяти другого организма, что позволяет использовать не только непосредственно свой, но и чужой опыт. Процесс генерации, передачи и приема искусственных сигналов организмом, влияющий на формирование картины мира в памяти другого организма или организмов, уместно назвать информированием («приданием формы внутреннему представлению о мире»). Информирование позволяет организмам совместно пользоваться как сенсорами, так и памятью друг друга, резко увеличивая таким образом шансы на выживание (при условии, конечно, что это информирование достоверно и своевременно).

С достаточной долей условности можно сказать, что сигнал несет информацию, если в результате приема этого сигнала происходит информирование. Ибо никакой информации как субстанции в природе нет. Есть или нет информации в сигнале – зависит не только от собственно сигнала, но и от его получателя. Тот же самый сигнал может содержать информацию для одного получателя и не содержать информации или содержать другую информацию для другого получателя, то есть этого содержания отдельно от получателя не существует.

Информирование – только одна из специфических форм взаимодействия организмов. В более общем контексте всякая объективно существующая возможность взаимодействия между отдельными субъектами, объединяющая их в общем пространстве, общем деле, общем представлении о реальности, называется коммуникацией (от латинского communico – «делать общим» и communicato – «связь»). В этом смысле и железнодорожное полотно, и радиоканал, и поцелуй – это все средства коммуникации. Коммуникация как процесс может осуществляться и на уровне физического взаимодействия, и, в частном случае, – на уровне информационного взаимодействия, посредством сигналов. В определенном смысле этот процесс уместно называть информированием тогда, когда он приводит к уточнению представления о реальности («картины мира», «ментальной карты») в сознании одного субъекта другим субъектом, и дезинформированием, если он уводит от реальности.

Очевидно, что та же самая коммуникация может передавать информацию одному получателю и не содержать информации (и вообще никаких сигналов) для другого получателя. Сломанная веточка на дереве много о чем говорила таежному охотнику Дерсу Узала и ни о чем не сообщала ученому-путешественнику Арсеньеву.

Используемая разными организмами общая система кодирования называется языком. Можно общаться на языке слов, языке цифр, языке символов, языке жестов, языке звуков, языке запахов и любом другом, если только он одинаков для всех участвующих в информационном взаимодействии субъектов. Но не всякий язык в равной степени удобен для передачи того или иного содержания. Вполне возможно, что некоторые вещи, легко выразимые на одном языке, в другом языке просто не имеют соответствующих сигналов или их характерных сочетаний (слов).

Чем примитивнее язык, то есть чем меньше в нем возможных слов, тем меньше информационная емкость одного слова, поскольку меньше неопределенность, снимаемая с помощью этого слова. Ведь если слов всего два, то угадать, какое будет произнесено, легче, чем если возможных слов целых двести. Соответственно, чем меньше слов в языке, тем больше слов нужно для передачи одного и того же содержания, то есть тем длиннее получается сообщение. (Сообщения в двоичном коде очень длинные.) Для передачи более тонкого (градация большего разнообразия различий) или сложного (градация большего разнообразия сущностей) содержания за приемлемое время может понадобиться язык, содержащий больше возможных сигналов и их сочетаний.

Профессионалы обычно экономят много слов благодаря использованию специфического жаргона. Им не надо долго объяснять друг другу, что они хотят сказать. Но этот словарь доступен только посвященным. Другие его не поймут вовсе, им придется долго и трудно объяснять. Применение более богатого языка также не означает автоматической передачи большего информационного содержания, оно лишь позволяет для передачи определенного содержания обходиться меньшим количеством слов. Большая потенциальная информационная емкость сообщения определенного объема, оцененная исходя из сложности языка, может тем не менее не нести никакого реально информирующего содержания, то есть быть пустой. Использование научных терминов уместно и часто даже неизбежно в научной дискуссии с коллегами, но применение их в общении с аудиторией, для которой этот язык не является своим, часто означает лишь попытку прикрыть наукообразной терминологией отсутствие содержания.

То же самое происходит с применением так называемых языков высокого уровня, то есть уровня обобщений. В слове «огурец» содержится больше информации, чем в слове «овощ» (потому что большая неопределенность устраняется с получением сообщения), а слово «овощ» информирует лучше, чем слово «еда». Применение обобщений, когда речь идет не о категориях, а о конкретных предметах, всегда приводит к потере значительной части информации, порой самой существенной ее части. Иногда это удобно, поскольку разговор общими фразами ни от кого ничего конкретного не требует. Употреблять их можно сколько угодно – «повышать культуру производства», «улучшать качество», «совершенствовать технологию» и тому подобное. Но действовать «вообще» нельзя – действовать можно только конкретно. Поэтому неспособность конкретно выражаться (и мыслить!) обычно означает неспособность сделать что-либо конкретное. Для менеджера это совершенно неприемлемо…

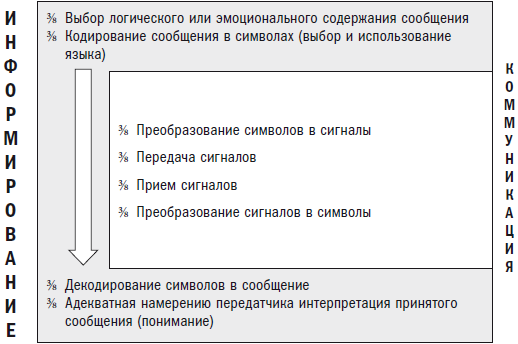

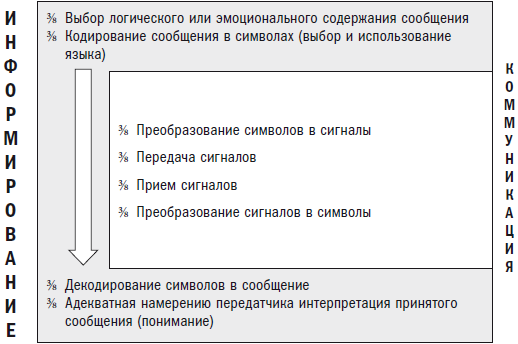

Поскольку не всякая коммуникация служит для реального информирования, важно эти два разных по природе процесса четко различать. Качество коммуникации состоит в адекватной передаче сообщений, потенциально несущих в себе некоторое информационное содержание. Если принятое сообщение такое же, как и переданное сообщение, – с коммуникацией все в порядке. Вы читаете в утренней газете заметку о принятом вчера вечером решении парламента, о котором вы уже знаете из вечерних новостей по телевизору, – коммуникация есть, а информирования нет, ничего в вашем восприятии реальности не меняется. Другими словами, время и другие ресурсы, использованные на передачу, прием, декодирование и интерпретацию сообщения, потрачены зря. Качество информирования состоит в адекватности восприятия сообщения намерениям его отправителя, то есть в достижении ожидаемого информационного эффекта взаимодействия. Если в результате информирования произошло именно то изменение в восприятии реальности объектом информирования, на которое рассчитывал субъект, передающий сообщение, – то с информированием все в порядке, да и коммуникация в этом случае была, по-видимому, достаточно хорошей, хотя совсем не обязательно идеальной. Процесс в целом от «Что же это я хотела сказать?» до «Так вот что ты хотела сказать!» представлен на рисунке.

Рис. 3. Коммуникация в процессе информирования

Для успеха собственно коммуникации может потребоваться преодоление некоторых специфических трудностей. Барьеры первого типа связаны с возможностью адекватного преобразование символов языка в физические сигналы. Барьеры второго типа связаны с искажениями сообщения, возникающими в среде передачи сигналов, например с потерей при передаче (отсутствие части сигналов на выходе), с маскировкой сигналов шумом (неразличимость на выходе), с замещением (восприятие шума вместо исходного сигнала) и тому подобное. Барьеры третьего типа связаны с искажениями сообщения, возникающими при преобразовании сигналов в символы языка. Барьеры четвертого типа связаны с искажениями, возникающими при формировании принятого сообщения из воспринятых символов языка. В мозгу принимающего сигналы происходит как бы восстановление предполагаемого исходного содержания сообщения – восполняются потерянные символы, исправляются очевидно искаженные, отбрасываются явно лишние. При этом могут возникать специфические ошибки декодирования и восстановления сообщения. (Например, денежная единица указана неразборчиво, и мы предполагаем, что это доллары, а оказалось – евро.) Барьеры пятого типа связаны с задержкой сообщения в канале связи – в результате оно может потерять смысл или потерять ценность. (Например, почта может прийти слишком поздно, когда она уже не нужна.)

Барьеры собственно коммуникации могут преодолеваться разными способами. Это, например, введение информационной избыточности (дублированием части или всего сообщения, запрещением определенных символов и тому подобное), использование защитных кодов, помогающих обнаружить, а иногда и исправить ошибку, использование обратной связи, состоящей в возвращении сообщения отправителю для сравнения с исходным текстом и получения подтверждения или корректировок. Предельной формой обратной связи является верификация сообщения по смыслу – если оно понято правильно, то, предположительно, передано достаточно достоверно, если не понято – то, возможно, произошли искажения в канале связи. Эффективность и ограниченность этого способа связана с неизбежными барьерами понимания.

Первый барьер понимания находится внутри каждого из нас – это барьер между правым и левым полушариями головного мозга, между эмоциональной идеей и рациональной мыслью. Термин «эмоциональная идея» первым применил, кажется, джазовый критик Ефим Брабан. Нам всем знакомо ощущение, когда нечто вроде бы достаточно определенное эмоционально хочется передать словами, а слов пока не находится… Человек общается с другими и сам с собой (рефлексия) на том или ином своем языке. Превращение исходной эмоциональной идеи в мысль – это сложный ментальный процесс. Никакой язык не является достаточно мощным и универсальным, чтобы позволить преодолеть этот барьер без потерь. Разные языки имеют разные возможности. В литовском языке уменьшительно-ласкательных вариантов слова иногда насчитывается более двадцати, и все они имеют свои специфические эмоциональные оттенки. В русском можно сказать «мальчик», а можно «мальчуган» или «мальчишка». В английском – boy он и есть boy, да что там boy – иное существо по роду не различишь – то ли оно мужское, то ли женское… Условия передачи смысла совсем разные («ведешь себя как мальчишка» – понятно, а «ведешь себя как мальчик» – это о чем?).

Возможность приспособления к различным условиям предполагает разнообразие возможных реакций организма, а также существование некоторого механизма узнавания ситуации и выбора адекватного ответа. Функционирование такого механизма, в свою очередь, предполагает наличие в памяти у организма некоторых отображений образов возможных состояний среды – разнообразие этих отображений должно соответствовать разнообразию возможных реакций организма. Память – это свойство организма сохранять в своих структурах историю взаимодействия с внешним миром. В отсутствие памяти каждая следующая реакция на то же самое состояние среды была бы случайной, то есть приспособление и выживание через адекватное изменение поведения (обучение) были бы невозможны. При наличии памяти неадекватные реакции элиминируются (иногда вместе с организмами), а адекватные – остаются. Их условная вероятность (при условии идентификации ситуации как «той же самой») увеличивается.

Любое воспринимаемое организмом физическое явление, которое позволяет распознать ситуацию, то есть связать ее с соответствующим отображением в памяти, является для данного организма сигналом. Поскольку сигнал служит средством идентификации ситуации, он должен представлять собой нечто характерное только для данной ситуации, и никакой другой. Если с сигналом в памяти организма связана определенная реакция, то он исполняет роль стимула. Для лягушки мелкий двигающийся предмет в воздухе – это еда, и ее надо хватать. Для чайки вкус рыбы – это сигнал о наличии еды, и надо продолжать есть, пока не отобрали. Стимул включает соответствующую реакцию непосредственно и немедленно, как только он распознан.

Естественный сигнал из окружающей среды – это элемент натуральной взаимосвязи явлений, и он работает, только если эта взаимосвязь отображена в памяти организма. Естественным сигналом может служить и узнаваемое поведение другого организма, который действует так, например, как будто он обнаружил еду или опасность. Таким образом, сигнал одного организма другому может представлять собой распознаваемый естественный элемент реальности, которым и является сам организм, посылающий сигнал. Значение естественного сигнала в определенном смысле абсолютно – он означает только то, что означает, и ничего другого означать не может. Запах, крик, вытаращенные глаза…

Организм может также намеренно подать искусственный сигнал другому организму, генерируя некоторое воспринимаемое сенсорами другое явление, обладающее определенным значением, отображенным в памяти. Значение искусственного сигнала условно, то есть тот же самый искусственный сигнал может иметь разное значение. Оттопыренный вверх большой палец правой руки может означать «поднимай!», а может и «очень хорошо!». Часто одно и то же значение можно передать с помощью разных искусственных сигналов. Можно сказать «да», а можно просто кивнуть. И то, что является сигналом для одного организма, может не быть таковым для другого. Узнавание искусственного сигнала предполагает использование той же самой системы присвоения значений, или кодирования, в результате которого нечто, не являющееся естественным сигналом, превращается в искусственный сигнал, общий для тех, кто пользуется той же самой системой кодирования («Ты пишешь на листе, и смысл означен и закреплен блужданьями пера, для сведущего до конца прозрачен – на правилах покоится игра. Но что когда бы оказался рядом лесной дикарь иль человек с Луны? Ему бы, верно, эти письмена привиделись живою тварью, жутко коснеющей в оцепененьи сна…» – это из Германа Гессе).

Поскольку искусственный сигнал может обозначать ситуацию или элемент ситуации, которые отсутствуют в реальности, но есть в памяти обоих взаимодействующих организмов, появляется возможность информационного взаимодействия не только по поводу того, что имеет место быть в данный момент, как в случае естественных сигналов, но и по поводу того, что только вообразимо. В результате обмена содержанием к памяти одного организма может добавляться содержание памяти другого организма, что позволяет использовать не только непосредственно свой, но и чужой опыт. Процесс генерации, передачи и приема искусственных сигналов организмом, влияющий на формирование картины мира в памяти другого организма или организмов, уместно назвать информированием («приданием формы внутреннему представлению о мире»). Информирование позволяет организмам совместно пользоваться как сенсорами, так и памятью друг друга, резко увеличивая таким образом шансы на выживание (при условии, конечно, что это информирование достоверно и своевременно).

С достаточной долей условности можно сказать, что сигнал несет информацию, если в результате приема этого сигнала происходит информирование. Ибо никакой информации как субстанции в природе нет. Есть или нет информации в сигнале – зависит не только от собственно сигнала, но и от его получателя. Тот же самый сигнал может содержать информацию для одного получателя и не содержать информации или содержать другую информацию для другого получателя, то есть этого содержания отдельно от получателя не существует.

Информирование – только одна из специфических форм взаимодействия организмов. В более общем контексте всякая объективно существующая возможность взаимодействия между отдельными субъектами, объединяющая их в общем пространстве, общем деле, общем представлении о реальности, называется коммуникацией (от латинского communico – «делать общим» и communicato – «связь»). В этом смысле и железнодорожное полотно, и радиоканал, и поцелуй – это все средства коммуникации. Коммуникация как процесс может осуществляться и на уровне физического взаимодействия, и, в частном случае, – на уровне информационного взаимодействия, посредством сигналов. В определенном смысле этот процесс уместно называть информированием тогда, когда он приводит к уточнению представления о реальности («картины мира», «ментальной карты») в сознании одного субъекта другим субъектом, и дезинформированием, если он уводит от реальности.

Очевидно, что та же самая коммуникация может передавать информацию одному получателю и не содержать информации (и вообще никаких сигналов) для другого получателя. Сломанная веточка на дереве много о чем говорила таежному охотнику Дерсу Узала и ни о чем не сообщала ученому-путешественнику Арсеньеву.

Используемая разными организмами общая система кодирования называется языком. Можно общаться на языке слов, языке цифр, языке символов, языке жестов, языке звуков, языке запахов и любом другом, если только он одинаков для всех участвующих в информационном взаимодействии субъектов. Но не всякий язык в равной степени удобен для передачи того или иного содержания. Вполне возможно, что некоторые вещи, легко выразимые на одном языке, в другом языке просто не имеют соответствующих сигналов или их характерных сочетаний (слов).

Чем примитивнее язык, то есть чем меньше в нем возможных слов, тем меньше информационная емкость одного слова, поскольку меньше неопределенность, снимаемая с помощью этого слова. Ведь если слов всего два, то угадать, какое будет произнесено, легче, чем если возможных слов целых двести. Соответственно, чем меньше слов в языке, тем больше слов нужно для передачи одного и того же содержания, то есть тем длиннее получается сообщение. (Сообщения в двоичном коде очень длинные.) Для передачи более тонкого (градация большего разнообразия различий) или сложного (градация большего разнообразия сущностей) содержания за приемлемое время может понадобиться язык, содержащий больше возможных сигналов и их сочетаний.

Профессионалы обычно экономят много слов благодаря использованию специфического жаргона. Им не надо долго объяснять друг другу, что они хотят сказать. Но этот словарь доступен только посвященным. Другие его не поймут вовсе, им придется долго и трудно объяснять. Применение более богатого языка также не означает автоматической передачи большего информационного содержания, оно лишь позволяет для передачи определенного содержания обходиться меньшим количеством слов. Большая потенциальная информационная емкость сообщения определенного объема, оцененная исходя из сложности языка, может тем не менее не нести никакого реально информирующего содержания, то есть быть пустой. Использование научных терминов уместно и часто даже неизбежно в научной дискуссии с коллегами, но применение их в общении с аудиторией, для которой этот язык не является своим, часто означает лишь попытку прикрыть наукообразной терминологией отсутствие содержания.

То же самое происходит с применением так называемых языков высокого уровня, то есть уровня обобщений. В слове «огурец» содержится больше информации, чем в слове «овощ» (потому что большая неопределенность устраняется с получением сообщения), а слово «овощ» информирует лучше, чем слово «еда». Применение обобщений, когда речь идет не о категориях, а о конкретных предметах, всегда приводит к потере значительной части информации, порой самой существенной ее части. Иногда это удобно, поскольку разговор общими фразами ни от кого ничего конкретного не требует. Употреблять их можно сколько угодно – «повышать культуру производства», «улучшать качество», «совершенствовать технологию» и тому подобное. Но действовать «вообще» нельзя – действовать можно только конкретно. Поэтому неспособность конкретно выражаться (и мыслить!) обычно означает неспособность сделать что-либо конкретное. Для менеджера это совершенно неприемлемо…

Поскольку не всякая коммуникация служит для реального информирования, важно эти два разных по природе процесса четко различать. Качество коммуникации состоит в адекватной передаче сообщений, потенциально несущих в себе некоторое информационное содержание. Если принятое сообщение такое же, как и переданное сообщение, – с коммуникацией все в порядке. Вы читаете в утренней газете заметку о принятом вчера вечером решении парламента, о котором вы уже знаете из вечерних новостей по телевизору, – коммуникация есть, а информирования нет, ничего в вашем восприятии реальности не меняется. Другими словами, время и другие ресурсы, использованные на передачу, прием, декодирование и интерпретацию сообщения, потрачены зря. Качество информирования состоит в адекватности восприятия сообщения намерениям его отправителя, то есть в достижении ожидаемого информационного эффекта взаимодействия. Если в результате информирования произошло именно то изменение в восприятии реальности объектом информирования, на которое рассчитывал субъект, передающий сообщение, – то с информированием все в порядке, да и коммуникация в этом случае была, по-видимому, достаточно хорошей, хотя совсем не обязательно идеальной. Процесс в целом от «Что же это я хотела сказать?» до «Так вот что ты хотела сказать!» представлен на рисунке.

Рис. 3. Коммуникация в процессе информирования

Для успеха собственно коммуникации может потребоваться преодоление некоторых специфических трудностей. Барьеры первого типа связаны с возможностью адекватного преобразование символов языка в физические сигналы. Барьеры второго типа связаны с искажениями сообщения, возникающими в среде передачи сигналов, например с потерей при передаче (отсутствие части сигналов на выходе), с маскировкой сигналов шумом (неразличимость на выходе), с замещением (восприятие шума вместо исходного сигнала) и тому подобное. Барьеры третьего типа связаны с искажениями сообщения, возникающими при преобразовании сигналов в символы языка. Барьеры четвертого типа связаны с искажениями, возникающими при формировании принятого сообщения из воспринятых символов языка. В мозгу принимающего сигналы происходит как бы восстановление предполагаемого исходного содержания сообщения – восполняются потерянные символы, исправляются очевидно искаженные, отбрасываются явно лишние. При этом могут возникать специфические ошибки декодирования и восстановления сообщения. (Например, денежная единица указана неразборчиво, и мы предполагаем, что это доллары, а оказалось – евро.) Барьеры пятого типа связаны с задержкой сообщения в канале связи – в результате оно может потерять смысл или потерять ценность. (Например, почта может прийти слишком поздно, когда она уже не нужна.)

Барьеры собственно коммуникации могут преодолеваться разными способами. Это, например, введение информационной избыточности (дублированием части или всего сообщения, запрещением определенных символов и тому подобное), использование защитных кодов, помогающих обнаружить, а иногда и исправить ошибку, использование обратной связи, состоящей в возвращении сообщения отправителю для сравнения с исходным текстом и получения подтверждения или корректировок. Предельной формой обратной связи является верификация сообщения по смыслу – если оно понято правильно, то, предположительно, передано достаточно достоверно, если не понято – то, возможно, произошли искажения в канале связи. Эффективность и ограниченность этого способа связана с неизбежными барьерами понимания.

Первый барьер понимания находится внутри каждого из нас – это барьер между правым и левым полушариями головного мозга, между эмоциональной идеей и рациональной мыслью. Термин «эмоциональная идея» первым применил, кажется, джазовый критик Ефим Брабан. Нам всем знакомо ощущение, когда нечто вроде бы достаточно определенное эмоционально хочется передать словами, а слов пока не находится… Человек общается с другими и сам с собой (рефлексия) на том или ином своем языке. Превращение исходной эмоциональной идеи в мысль – это сложный ментальный процесс. Никакой язык не является достаточно мощным и универсальным, чтобы позволить преодолеть этот барьер без потерь. Разные языки имеют разные возможности. В литовском языке уменьшительно-ласкательных вариантов слова иногда насчитывается более двадцати, и все они имеют свои специфические эмоциональные оттенки. В русском можно сказать «мальчик», а можно «мальчуган» или «мальчишка». В английском – boy он и есть boy, да что там boy – иное существо по роду не различишь – то ли оно мужское, то ли женское… Условия передачи смысла совсем разные («ведешь себя как мальчишка» – понятно, а «ведешь себя как мальчик» – это о чем?).