Страница:

К вечеру 8 августа на фронте в 10 км немцев оттеснили на глубину до 15 км, захватили 7 тыс. пленных и около 100 орудий. Повторение атаки 9 августа стоило потери 39 танков из 145. Атака началась при дневном свете без огневого вала и дымовой завесы. Преодолевая старые заросшие окопы, некоторые танки сбились с направления, пехоту, плохо обученную взаимодействию с танками, почти сразу же отсекли пулеметным огнем. 13 августа наступление остановилось.

Битва при Амьене не внесла ничего нового в тактику танковых войск. Это был еще один полный успех, достигнутый по тактическим установкам Камбрэ. Достойны уважения смелость британского командования, отказавшегося от артподготовки в пользу внезапности удара, и тщательные меры маскировки накануне сражения. Однако время и место завершения первой фазы атаки вызывают вопросы. Действительно, при Суассоне французам удалось продолжить танковую атаку до полного занятия первой германской позиции, включая захват района расположения немецкой артиллерии. После этого была сделана пауза для подтягивания артиллерии, но она в итоге стала концом общего наступления.

При Амьене англичане попытались решить этот вопрос по-иному и продолжили наступление после паузы, но уже не под защитой огневого вала. При этом, правда, перерыв в наступлении англичане произвели после продвижения на 3 км, не дойдя до позиций германской артиллерии, и после его возобновления попали под огонь немецких батарей. Между тем ничего не мешало англичанам назначить рубеж остановки после продвижения на 5 км. С одной стороны, это не создавало никаких трудностей для британской артиллерии в решении вопроса поддержки своих войск с первоначальных огневых позиций, а с другой – обеспечивало захват всех немецких артиллерийских позиций и продолжение наступления после паузы без каких-либо серьезных помех. Однако британское командование рассудило по-другому. Почему? Да потому, что «серьезными» родами войск по-прежнему считались пехота, кавалерия и артиллерия. Танки же рассматривались только как средство, необходимое для продвижения вперед пехоты. Самостоятельные задачи ни в этом, ни в других сражениях Первой мировой войны перед танками не ставились. Как говорится, есть мнение, что и не могли быть поставлены. Так ли это?

Танкист-пулеметчик в комбинезоне, самодельном кожаном противоударном шлеме и кольчужной маске

Танкист-пулеметчик в комбинезоне, самодельном кожаном противоударном шлеме и кольчужной маске

При соответствующей постановке, осмыслении, детализации задачи – могли. В сражении при Амьене уже можно увидеть зачатки создания системы бронетанкового вооружения: танки прорыва, танки снабжения, танки-транспортеры орудий и т. д. Но это лишь для цели прорыва вражеского фронта, а дальше? Дальше предполагалось использовать танки совместно с кавалерией. И неудачно! Именно появление танков на полях сражений Первой мировой войны наглядно продемонстрировало, что нет на этих же полях ничего более беспомощного, чем кавалерия. Выстраивается следующая схема: тяжелые танки прорывают фронт на всю глубину, за ними следуют танки-транспортеры с боеприпасами и топливом для дальнейшего развития атаки, танки-транспортеры орудий и танки-тягачи подтягивают на новые позиции артиллерию – можно двигаться дальше. Сплошной обороны противника нет, можно выходить за ставшие уже стандартными 10–15 км прорыва. Но, увы, нельзя! В этой схеме отсутствует одна деталь – нет пехотного прикрытия. Без сопровождения пехоты танк слишком уязвим как в годы Первой мировой войны, так и сейчас. Для обеспечения прорыва на большую глубину не хватало только танков-транспортеров пехоты. Первые шаги в этом направлении были сделаны как раз при Амьене: танки Mk V доставляли пулеметные команды к последнему атакуемому рубежу. Правда, пулеметчики после пребывания в загазованных стальных коробках нуждались в отдыхе и сразу не могли вступить в бой. Но эта проблема, безусловно, была решаемой.

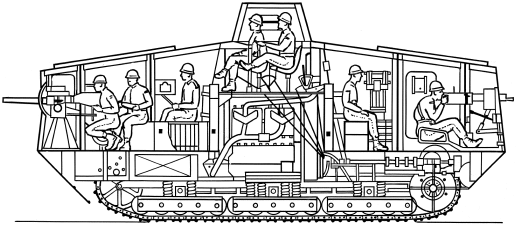

Танк-транспортер пехоты Mk IX был создан в 1918 году. Чтобы освободить пространство внутри танка, его создатели отказались от спонсонов и основного вооружения, оставив только пулеметы в лобовом и кормовом листах корпуса. Двигатель сместили вперед и удлинили ходовую часть. Десантное отделение располагалось в средней части корпуса между двигателем и коробкой передач. Для посадки и высадки пехотинцев предназначались четыре двери в бортах корпуса. Имелись и лючки для стрельбы из винтовок, правда пользоваться ими в движении было не слишком удобно. Mk IX мог перевозить 50 солдат или 10 т груза! Во второй половине 1918 года были изготовлены 36 таких танков-транспортеров, но появились они слишком поздно – война закончилась.

Оперативные результаты сражения при Амьене были такими же, как при Камбрэ: массированная танковая атака пробила брешь в неприятельском фронте, но англичане либо совсем не продолжили атаку, либо попытались сделать это неподходящими средствами (конница). В результате немцы заткнули брешь, и успех союзников, как и раньше, ограничился только вдавливанием фронта, которое все же освободило железнодорожную линию Амьен – Париж от обстрела немецкой артиллерии.

Подводя итоги применения танков в сражениях Первой мировой войны необходимо остановиться на эпизодах боевых столкновений танков с танками, пусть и немногочисленных. В них германская сторона использовала как трофейные английские машины (в основном Mk IV), так и танки собственного производства – A7V. До сентября 1918 года было собрано всего 20 таких машин. Вместе с примерно 100 трофейных Mk IV, захваченных в основном при Камбрэ, они составили танковые войска кайзеровской Германии.

Несмотря на явный успех применения английских танков, немецкое командование продолжало относиться к ним с явным скептицизмом. Генерал-фельдмаршал Гинденбург, осмотревший в марте 1918 года в Шарлеруа первые 10 машин, высказался весьма скептически: «Вероятно, они не принесут большой пользы, но так как они уже сделаны, то мы попробуем их применить». В предстоящем наступлении германское командование основной упор делало на внезапность атаки, наступательный порыв пехоты, использование автоматического оружия, огневую мощь артиллерии (количество тяжелых орудий составляло 66% от количества легких) и тщательную организацию огня.

Была издана инструкция «Взаимодействие танков с пехотой», в которой между прочим отмечалось: «Пехота и танки продвигаются независимо друг от друга. При движении с танками пехота не должна подходить к ним ближе 200 шагов, так как по танкам будет открыт артиллерийский огонь». То есть, по сути, взаимодействие исключалось.

Французский легкий танк «Рено» FT17

Французский легкий танк «Рено» FT17

Во время наступления в Пикардии 21 марта – 4 апреля 1918 года на фронте в 765 км немцы ввели в дело 59 дивизий при 6824 орудиях, 1000 самолетах и всего 19 танках (из них 9 – трофейных). Им противостояли 35 дивизий, около 3000 орудий, 500 самолетов и 216 танков союзников.

Боевое крещение германские танки получили 21 марта 1918 года у Сент-Кантена (примерно в 50 км от того места, где впервые участие в бою приняли английские танки), в полосе наступления 18-й германской армии. Четыре танка A7V и пять танков Mk IV вступили в бой утром. Из-за сильного тумана они часто теряли связь с пехотными подразделениями и действительно большей частью двигались независимо от пехоты. Mk IV не выполнили своих задач из-за недостатка бензина и повреждений от артиллерийского огня, у двух A7V выявились технические дефекты. Более-менее удачно действовали только танки A7V. Все это, а также слабый грунт на пути движения не позволили дать оценку эффективности применения германских танков в этом бою.

Любопытный факт – впечатление, произведенное ими в этот день на английских солдат, немногим уступает ужасу немецкой пехоты на Сомме в сентябре 1916-го. В одной из записей штаба 18-й германской армии говорилось: «Наши танки в огромной степени укрепляли дух пехоты даже тогда, когда они применялись в небольшом количестве; в то же время, как показал опыт, они производили большой деморализующий эффект на неприятельскую пехоту». И это несмотря на то, что к тому времени в британской армии вряд ли имелись солдаты, которые не знали, что такое танк. Многие видели их в деле и даже участвовали совместно с ними в бою. Однако одно дело – идти в атаку совместно со своими танками, и совсем другое – оказаться под ударом танков вражеских.

Наиболее широкую известность получил бой с участием A7V у деревни Виллер-Бретоне 24 апреля 1918 года. Здесь были задействованы все имевшиеся в наличии три штурмовых отделения этих танков – 13 машин. В соответствии с избранной тактикой танки были направлены на этот важный тактический пункт тремя группами: первая двигалась непосредственно на деревню, вторая – вдоль ее южной окраины, третья – на расположенную поблизости деревню Каши. Танк № 506 «Мефисто» застрял на местности, но оставшиеся 12, очистив Виллер-Бретоне от англичан, продвинулись до Каши и до леса Аббе.

«Здесь в 9.30 три A7V 3-го штурмового отделения встретились с вышедшими из леса тремя английскими Mk IV роты «А» 1-го танкового батальона. Так что первый в истории бой танков с танками носил характер встречного и для обеих сторон был внезапным. Англичане оказались в не самом выгодном положении: из трех машин две были пулеметными («самки»), а экипажи были измотаны длительным нахождением в противогазах – их позиции накануне обстреляли химическими снарядами. Таким образом, британцы на первый взгляд уступали немцам в огневой мощи, бронировании и работоспособности экипажей. Однако уже в этом столкновении сказались такие факторы, как маневренность танков, опыт и слаженность экипажей. Интересно, что бой проходил возле позиций английской пехоты и на виду у германской артиллерии, но они не приняли в нем участия. Немецкие артиллеристы опасались поразить своих, а английские пехотинцы попросту не имели каких-либо противотанковых средств. Хотя пулеметные Mk IV, получив большие пробоины, вынуждены были вскоре отойти в тыл, пушечный танк продолжал вести огонь. Немецкие машины остановились неудачно – бой фактически вел только один из них (№ 561 «Никсе»), стреляя с места из пушки и пулеметов, в том числе – бронебойными пулями. В отличие от немецких, английский танк постоянно маневрировал и, сделав несколько выстрелов с ходу, перешел к ведению огня с короткихостановок. После трех попаданий у A7V был поврежден масляный радиатор. Пользуясь тем, что «англичанину» разорвало гусеницу, он смог отойти на небольшое расстояние, после чего экипаж покинул его. Два других отошли. Это дало основание англичанам справедливо считать себя победителями в первой танковой схватке.

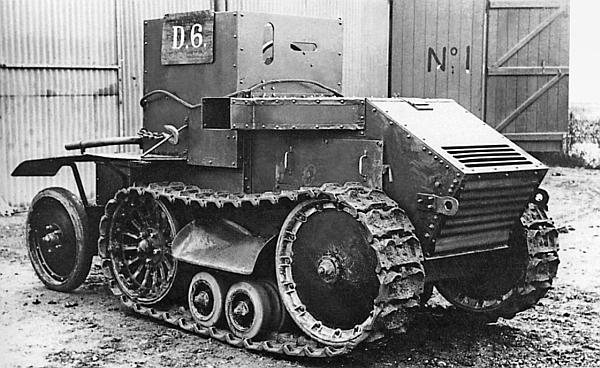

Компоновка агрегатов танка A7V и размещение членов экипажа

Компоновка агрегатов танка A7V и размещение членов экипажа

Часть танков второй группы остановилась у первой линии английских окопов за деревней и отошла назад. Вслед за этим английские танки с австралийской пехотой отбили Виллер-Бретоне. В тот же день восточнее Каши одинA7V № 525 («Зигфрид») встретился с семью средними английскими Mk A «Уиппет» – эти боевые машины впервые вступили тогда в бой. Ведя огонь с места, вместе с артиллерией 4-й гвардейской дивизии, «Зигфрид» подбил один Mk A (еще три подбили артиллеристы) и повредил три. Германские штурмовые отделения потеряли в тот день три машины – № 506 (был вытащен австралийской пехотой 14 июня), № 542 и подбитый № 561. Довольно успешно действовали №№ 505 и 507. Бой у Виллер-Бретоне выявил еще одну возможность танка – использование его в качестве эффективного противотанкового средства. Однако больше в течение Первой мировой войны танки такой функции не выполняли».

Танки появились в середине Первой мировой войны. Нельзя сказать, что они решили ее исход, но оказали на ее результаты весьма существенное влияние. Во всяком случае 15 сентября 1918 года германское высшее командование сообщало кайзеру: «Не остается никаких сомнений в том, что противник будет продолжать свое наступление в течение всей осени. Благодаря притоку американских войск и массовому применению танков у них есть для этого необходимые средства. Со своей стороны мы будем продолжать сражаться, не для того, чтобы удержать территорию как таковую, но с целью дать противнику истощить свои силы, пока мы будем поддерживать боеспособность собственной армии».

В целом же в ходе войны танки использовались исключительно для поддержки пехоты, играя роль тарана при прорыве вражеских позиций. Причем с этой задачей успешно справлялись как тяжелые английские, так и легкие французские танки. Несмотря на некоторую разницу в организационной структуре танковых войск, так тика их применения была практически одинаковой. Однако же конструкция легкого французского танка «Рено» FT17 оказалась значительно перспективнее конструкций английских боевых машин. Последние прекратили свое существование сразу после окончания войны – почти весь английский танковый парк был уничтожен. Что же касается 3177 танков «Рено», построенных ко времени заключения перемирия 11 ноября 1918 года, то большая их часть оставалась на вооружении французской армии вплоть до Второй мировой войны. Значительное количество танков этого типа поступило на вооружение армий многих стран мира. Благодаря своей универсальности, танки «Рено» привлекались к выполнению разнообразных боевых задач, расширяя спектр тактического использования танковых частей. Все это стало возможным по причине небольших размеров и массы, а главное – компоновке, ставшей классической.

Итак, на фронтах Первой мировой войны был найден выход из позиционного тупика, однако до превращения позиционной войны в войну маневренную, в полноценную танковую войну было еще далеко.

МЕЖДУ ДВУМЯ ВОЙНАМИ

Битва при Амьене не внесла ничего нового в тактику танковых войск. Это был еще один полный успех, достигнутый по тактическим установкам Камбрэ. Достойны уважения смелость британского командования, отказавшегося от артподготовки в пользу внезапности удара, и тщательные меры маскировки накануне сражения. Однако время и место завершения первой фазы атаки вызывают вопросы. Действительно, при Суассоне французам удалось продолжить танковую атаку до полного занятия первой германской позиции, включая захват района расположения немецкой артиллерии. После этого была сделана пауза для подтягивания артиллерии, но она в итоге стала концом общего наступления.

При Амьене англичане попытались решить этот вопрос по-иному и продолжили наступление после паузы, но уже не под защитой огневого вала. При этом, правда, перерыв в наступлении англичане произвели после продвижения на 3 км, не дойдя до позиций германской артиллерии, и после его возобновления попали под огонь немецких батарей. Между тем ничего не мешало англичанам назначить рубеж остановки после продвижения на 5 км. С одной стороны, это не создавало никаких трудностей для британской артиллерии в решении вопроса поддержки своих войск с первоначальных огневых позиций, а с другой – обеспечивало захват всех немецких артиллерийских позиций и продолжение наступления после паузы без каких-либо серьезных помех. Однако британское командование рассудило по-другому. Почему? Да потому, что «серьезными» родами войск по-прежнему считались пехота, кавалерия и артиллерия. Танки же рассматривались только как средство, необходимое для продвижения вперед пехоты. Самостоятельные задачи ни в этом, ни в других сражениях Первой мировой войны перед танками не ставились. Как говорится, есть мнение, что и не могли быть поставлены. Так ли это?

При соответствующей постановке, осмыслении, детализации задачи – могли. В сражении при Амьене уже можно увидеть зачатки создания системы бронетанкового вооружения: танки прорыва, танки снабжения, танки-транспортеры орудий и т. д. Но это лишь для цели прорыва вражеского фронта, а дальше? Дальше предполагалось использовать танки совместно с кавалерией. И неудачно! Именно появление танков на полях сражений Первой мировой войны наглядно продемонстрировало, что нет на этих же полях ничего более беспомощного, чем кавалерия. Выстраивается следующая схема: тяжелые танки прорывают фронт на всю глубину, за ними следуют танки-транспортеры с боеприпасами и топливом для дальнейшего развития атаки, танки-транспортеры орудий и танки-тягачи подтягивают на новые позиции артиллерию – можно двигаться дальше. Сплошной обороны противника нет, можно выходить за ставшие уже стандартными 10–15 км прорыва. Но, увы, нельзя! В этой схеме отсутствует одна деталь – нет пехотного прикрытия. Без сопровождения пехоты танк слишком уязвим как в годы Первой мировой войны, так и сейчас. Для обеспечения прорыва на большую глубину не хватало только танков-транспортеров пехоты. Первые шаги в этом направлении были сделаны как раз при Амьене: танки Mk V доставляли пулеметные команды к последнему атакуемому рубежу. Правда, пулеметчики после пребывания в загазованных стальных коробках нуждались в отдыхе и сразу не могли вступить в бой. Но эта проблема, безусловно, была решаемой.

Танк-транспортер пехоты Mk IX был создан в 1918 году. Чтобы освободить пространство внутри танка, его создатели отказались от спонсонов и основного вооружения, оставив только пулеметы в лобовом и кормовом листах корпуса. Двигатель сместили вперед и удлинили ходовую часть. Десантное отделение располагалось в средней части корпуса между двигателем и коробкой передач. Для посадки и высадки пехотинцев предназначались четыре двери в бортах корпуса. Имелись и лючки для стрельбы из винтовок, правда пользоваться ими в движении было не слишком удобно. Mk IX мог перевозить 50 солдат или 10 т груза! Во второй половине 1918 года были изготовлены 36 таких танков-транспортеров, но появились они слишком поздно – война закончилась.

Оперативные результаты сражения при Амьене были такими же, как при Камбрэ: массированная танковая атака пробила брешь в неприятельском фронте, но англичане либо совсем не продолжили атаку, либо попытались сделать это неподходящими средствами (конница). В результате немцы заткнули брешь, и успех союзников, как и раньше, ограничился только вдавливанием фронта, которое все же освободило железнодорожную линию Амьен – Париж от обстрела немецкой артиллерии.

Подводя итоги применения танков в сражениях Первой мировой войны необходимо остановиться на эпизодах боевых столкновений танков с танками, пусть и немногочисленных. В них германская сторона использовала как трофейные английские машины (в основном Mk IV), так и танки собственного производства – A7V. До сентября 1918 года было собрано всего 20 таких машин. Вместе с примерно 100 трофейных Mk IV, захваченных в основном при Камбрэ, они составили танковые войска кайзеровской Германии.

Несмотря на явный успех применения английских танков, немецкое командование продолжало относиться к ним с явным скептицизмом. Генерал-фельдмаршал Гинденбург, осмотревший в марте 1918 года в Шарлеруа первые 10 машин, высказался весьма скептически: «Вероятно, они не принесут большой пользы, но так как они уже сделаны, то мы попробуем их применить». В предстоящем наступлении германское командование основной упор делало на внезапность атаки, наступательный порыв пехоты, использование автоматического оружия, огневую мощь артиллерии (количество тяжелых орудий составляло 66% от количества легких) и тщательную организацию огня.

Была издана инструкция «Взаимодействие танков с пехотой», в которой между прочим отмечалось: «Пехота и танки продвигаются независимо друг от друга. При движении с танками пехота не должна подходить к ним ближе 200 шагов, так как по танкам будет открыт артиллерийский огонь». То есть, по сути, взаимодействие исключалось.

Во время наступления в Пикардии 21 марта – 4 апреля 1918 года на фронте в 765 км немцы ввели в дело 59 дивизий при 6824 орудиях, 1000 самолетах и всего 19 танках (из них 9 – трофейных). Им противостояли 35 дивизий, около 3000 орудий, 500 самолетов и 216 танков союзников.

Боевое крещение германские танки получили 21 марта 1918 года у Сент-Кантена (примерно в 50 км от того места, где впервые участие в бою приняли английские танки), в полосе наступления 18-й германской армии. Четыре танка A7V и пять танков Mk IV вступили в бой утром. Из-за сильного тумана они часто теряли связь с пехотными подразделениями и действительно большей частью двигались независимо от пехоты. Mk IV не выполнили своих задач из-за недостатка бензина и повреждений от артиллерийского огня, у двух A7V выявились технические дефекты. Более-менее удачно действовали только танки A7V. Все это, а также слабый грунт на пути движения не позволили дать оценку эффективности применения германских танков в этом бою.

Любопытный факт – впечатление, произведенное ими в этот день на английских солдат, немногим уступает ужасу немецкой пехоты на Сомме в сентябре 1916-го. В одной из записей штаба 18-й германской армии говорилось: «Наши танки в огромной степени укрепляли дух пехоты даже тогда, когда они применялись в небольшом количестве; в то же время, как показал опыт, они производили большой деморализующий эффект на неприятельскую пехоту». И это несмотря на то, что к тому времени в британской армии вряд ли имелись солдаты, которые не знали, что такое танк. Многие видели их в деле и даже участвовали совместно с ними в бою. Однако одно дело – идти в атаку совместно со своими танками, и совсем другое – оказаться под ударом танков вражеских.

Наиболее широкую известность получил бой с участием A7V у деревни Виллер-Бретоне 24 апреля 1918 года. Здесь были задействованы все имевшиеся в наличии три штурмовых отделения этих танков – 13 машин. В соответствии с избранной тактикой танки были направлены на этот важный тактический пункт тремя группами: первая двигалась непосредственно на деревню, вторая – вдоль ее южной окраины, третья – на расположенную поблизости деревню Каши. Танк № 506 «Мефисто» застрял на местности, но оставшиеся 12, очистив Виллер-Бретоне от англичан, продвинулись до Каши и до леса Аббе.

«Здесь в 9.30 три A7V 3-го штурмового отделения встретились с вышедшими из леса тремя английскими Mk IV роты «А» 1-го танкового батальона. Так что первый в истории бой танков с танками носил характер встречного и для обеих сторон был внезапным. Англичане оказались в не самом выгодном положении: из трех машин две были пулеметными («самки»), а экипажи были измотаны длительным нахождением в противогазах – их позиции накануне обстреляли химическими снарядами. Таким образом, британцы на первый взгляд уступали немцам в огневой мощи, бронировании и работоспособности экипажей. Однако уже в этом столкновении сказались такие факторы, как маневренность танков, опыт и слаженность экипажей. Интересно, что бой проходил возле позиций английской пехоты и на виду у германской артиллерии, но они не приняли в нем участия. Немецкие артиллеристы опасались поразить своих, а английские пехотинцы попросту не имели каких-либо противотанковых средств. Хотя пулеметные Mk IV, получив большие пробоины, вынуждены были вскоре отойти в тыл, пушечный танк продолжал вести огонь. Немецкие машины остановились неудачно – бой фактически вел только один из них (№ 561 «Никсе»), стреляя с места из пушки и пулеметов, в том числе – бронебойными пулями. В отличие от немецких, английский танк постоянно маневрировал и, сделав несколько выстрелов с ходу, перешел к ведению огня с короткихостановок. После трех попаданий у A7V был поврежден масляный радиатор. Пользуясь тем, что «англичанину» разорвало гусеницу, он смог отойти на небольшое расстояние, после чего экипаж покинул его. Два других отошли. Это дало основание англичанам справедливо считать себя победителями в первой танковой схватке.

Часть танков второй группы остановилась у первой линии английских окопов за деревней и отошла назад. Вслед за этим английские танки с австралийской пехотой отбили Виллер-Бретоне. В тот же день восточнее Каши одинA7V № 525 («Зигфрид») встретился с семью средними английскими Mk A «Уиппет» – эти боевые машины впервые вступили тогда в бой. Ведя огонь с места, вместе с артиллерией 4-й гвардейской дивизии, «Зигфрид» подбил один Mk A (еще три подбили артиллеристы) и повредил три. Германские штурмовые отделения потеряли в тот день три машины – № 506 (был вытащен австралийской пехотой 14 июня), № 542 и подбитый № 561. Довольно успешно действовали №№ 505 и 507. Бой у Виллер-Бретоне выявил еще одну возможность танка – использование его в качестве эффективного противотанкового средства. Однако больше в течение Первой мировой войны танки такой функции не выполняли».

Танки появились в середине Первой мировой войны. Нельзя сказать, что они решили ее исход, но оказали на ее результаты весьма существенное влияние. Во всяком случае 15 сентября 1918 года германское высшее командование сообщало кайзеру: «Не остается никаких сомнений в том, что противник будет продолжать свое наступление в течение всей осени. Благодаря притоку американских войск и массовому применению танков у них есть для этого необходимые средства. Со своей стороны мы будем продолжать сражаться, не для того, чтобы удержать территорию как таковую, но с целью дать противнику истощить свои силы, пока мы будем поддерживать боеспособность собственной армии».

В целом же в ходе войны танки использовались исключительно для поддержки пехоты, играя роль тарана при прорыве вражеских позиций. Причем с этой задачей успешно справлялись как тяжелые английские, так и легкие французские танки. Несмотря на некоторую разницу в организационной структуре танковых войск, так тика их применения была практически одинаковой. Однако же конструкция легкого французского танка «Рено» FT17 оказалась значительно перспективнее конструкций английских боевых машин. Последние прекратили свое существование сразу после окончания войны – почти весь английский танковый парк был уничтожен. Что же касается 3177 танков «Рено», построенных ко времени заключения перемирия 11 ноября 1918 года, то большая их часть оставалась на вооружении французской армии вплоть до Второй мировой войны. Значительное количество танков этого типа поступило на вооружение армий многих стран мира. Благодаря своей универсальности, танки «Рено» привлекались к выполнению разнообразных боевых задач, расширяя спектр тактического использования танковых частей. Все это стало возможным по причине небольших размеров и массы, а главное – компоновке, ставшей классической.

Итак, на фронтах Первой мировой войны был найден выход из позиционного тупика, однако до превращения позиционной войны в войну маневренную, в полноценную танковую войну было еще далеко.

МЕЖДУ ДВУМЯ ВОЙНАМИ

В 1920-е годы танкостроение наиболее активно развивалось в трех странах – в Великобритании, Германии и Франции. При этом английские фирмы вели работы широким фронтом, активно их рекламируя и рассчитывая прежде всего, на возможные заграничные заказы – потребности собственной армии в танках были в то время весьма скромными. В Германии, которой Версальским мирным договором запрещалось иметь бронетанковую технику, разработки в этой области носили секретный характер и велись, главным образом, за пределами страны. Франция пошла третьим путем и, располагая самым большим танковым парком в мире, новых машин практически не создавала, ограничиваясь лишь экспериментами и попытками модернизации своих многочисленных легких танков «Рено» FT17.

Несмотря на то, что первый в мире танк был построен и испытан в Великобритании (распространенная в нашей стране версия о русском происхождении танка современными исследованиями опровергается), несмотря на то, что к концу Первой мировой войны англичане имели многочисленные и организационно оформленные танковые войска – Royal Armoured Corps (RAC) – Королевский танковый корпус, в последующие 20 лет английское танкостроение находилось почти на «точке замерзания». Причин тому было несколько. Прежде всего, в Великобритании затянулась дискуссия о роли и месте танков в современной войне. Неопределенность по этому вопросу у военных тормозила разработку соответствующих тактико-технических требований и выдачу заказов промышленности. Сыграла свою роль и географическая особенность государства – нападать англичане ни на кого не собирались, а реального противника в Европе у них долгое время не было.

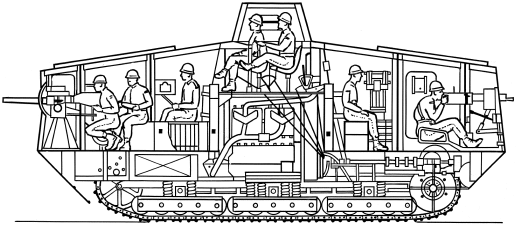

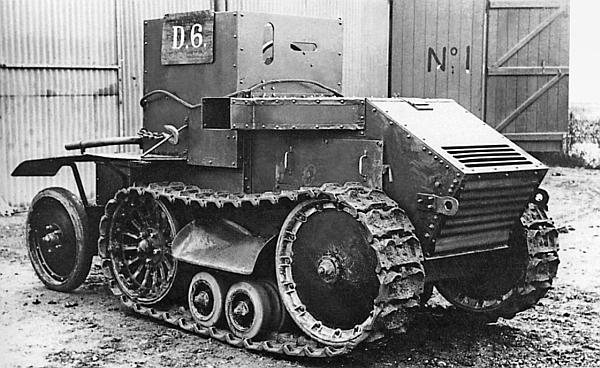

Танкетка «Моррис-Мартель», 1926 год

Танкетка «Моррис-Мартель», 1926 год

Такое положение привело к тому, что за этот период времени в Британии построили всего несколько сот танков, конструкцию которых трудно назвать новаторской. Наиболее же интересные идеи их создателей либо воплотились в опытные и экспериментальные образцы, оставшиеся невостребованными, либо просто не нашли применения у себя на родине.

Танкетки «Карден-Лойд» Mk VI во дворе завода фирмы «Виккерс-Армстронг», 1927 год

Танкетки «Карден-Лойд» Mk VI во дворе завода фирмы «Виккерс-Армстронг», 1927 год

Что же касается развития теоретических взглядов, то в Великобритании активно дискутировалась теория так называемых малых механизированных армий.

Одним из первых авторов теории малых механизированных армий был английский генерал Фуллер, являвшийся в годы Первой мировой войны начальником штаба танкового корпуса. Фуллер написал ряд работ, в которых предлагал создать небольшую, полностью механизированную армию, при помощи которой, по его мнению, можно было бы добиться победы в войне против любого противника. Существовавшие в большинстве государств массовые армии Фуллер предлагал заменить двумя категориями вооруженных сил: танковой армией, которая предназначалась для ведения активных действий, и оккупационной армией, состоявшей из моторизованных дивизий и предназначенной для закрепления успеха танковой армии и несения полицейско-карательной службы в занятых районах.

По замыслу Фуллера танковая армия должна была состоять из двух тяжелых бронетанковых дивизий, двух легких бронетанковых дивизий, двух дивизий преследования и ряда обеспечивающих и обслуживающих частей. Всего в такой армии предполагалось иметь 1900 танков, 64 орудия, 72 самолета и около 60 тыс. солдат и офицеров. Фуллер и его сторонники утверждали, что такая армия окажется способной решать судьбу сражения подобно коннице Александра Македонского и сможет предотвратить позиционную стабилизацию фронта, неизбежную при массовых малоподвижных армиях.

Слабым местом этой теории была попытка найти и применить новые формы и способы войны без учета вооруженной мощи, политических и моральных особенностей противника. Считая основным, главным родом войск танки, идеологи малых механизированных армий недооценивали роль и значение других родов войск – пехоты, артиллерии и авиации, низводя их до положения вспомогательных войск. В целом, фуллеровская теория была отвергнута британским военным руководством, но отдельные ее положения некоторое время находили отражение как в практике английского танкостроения, так и в уставах и наставлениях. Так, например, в уставе 1927 года о характере применения танков говорилось:«Взгляд, что броневые машины могут работать только в тесном взаимодействии с пехотой и конницей, устарел; бронемашины должны уметь использовать все выгодные положения, они должны быть введены в дело в надлежащем месте в надлежащее время, как этого требуют их особые боевые свойства».

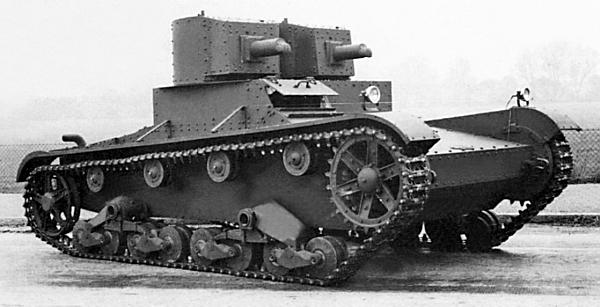

Средний танк «Виккерс» Mk IA, 1926 год

Средний танк «Виккерс» Mk IA, 1926 год

В соответствии с такой оценкой роли танков считалось необходимым создавать и определенные организационные формы. Однако новые бронетанковые формирования, по экономическим соображениям, англичане создавали лишь на период маневров. Поэтому, хотя английский устав 1927 года и признавал лишь самостоятельные действия танковых войск, организационно до 1935 – 1936 гг. все бронетанковые войска английской армии состояли лишь из четырех танковых батальонов, десяти рот броневиков и двух полков бронемашин, приданных кавалерии.

В 1935 году в английских взглядах на применение танков произошли существенные изменения. В новом полевом уставе получила признание необходимость сочетания самостоятельного использования танков с применением их в тесном взаимодействии с пехотой. В связи с этим кроме имевшихся танковых батальонов и рот броневиков намечалось создание танковых бригад для ведения маневренных операций, которые в военное время должны были входить в состав подвижных дивизий. Однако дальше обсуждения этих проектов дело и на этот раз не пошло. На маневрах английской армии в 1936–1937 гг. участвовали лишь единичные опытные соединения в виде механизированного отряда и механизированной бригады. Надо сказать, что на создание новых танковых формирований в английской армии большое влияние оказала практика организационного строительства бронетанковых войск Красной Армии. В этом отношении показательным является доклад английского специалиста в области механизации и моторизации армии полковника Мартеля.

Выступая на дискуссии по вопросам механизации, проводившейся в Англии в начале 1937 года, Мартель говорил: «Существует немало командиров, считающих, что дни танков уже миновали и что противотанковое оружие в настоящее время достигло такого состояния, что оно сравнительно легко справится с танками. Еслисторонники этого взгляда здесь присутствуют, то я должен просить их мысленно сопровождать меня на советских маневрах, на которых я имел счастливый случай присутствовать прошлой осенью. Несмотря на то, что общее число танков, применявшихся на этих маневрах, достигло внушительной цифры, в течение четырех дней маневров мы видели очень небольшое число машин, потерпевших аварию. Особого внимания заслуживает моральное впечатление, производимое таким большим количеством танков».

Легкий танк «Виккерс» Mk E, 1930 год

Легкий танк «Виккерс» Mk E, 1930 год

Только быстро надвигавшаяся Вторая мировая война заставила англичан перейти к созданию крупных бронетанковых соединений.

К этому времени в основном определились и взгляды военного руководства на тактическое применение танков. В соответствии с ними в Англии танки разделили на три класса: легкие, пехотные и крейсерские. Причем позже других сформировалась концепция именно крейсерских танков. На первых порах их функции должны были выполнять легкие боевые машины – скоростные и маневренные. Именно они поступали на вооружение кавалерийских полков британской армии (в Великобритании, как и во многих других странах, танковые части создавались на основе кавалерийских, с сохранением названий, символики и даже парадной формы одежды). Главной же задачей пехотных танков стала непосредственная поддержка пехоты на поле боя. Эти машины имели ограниченную скорость и мощное бронирование. Порой доходило до абсурда: коробка передач пехотного танка «Матильда I», например, имела всего одну скорость – считалось, что этого вполне хватает.

В середине 1930-х годов англичане считали достаточным вооружать танки только пулеметами! Здравый смысл, правда, вскоре восторжествовал, и сначала на крейсерских, а затем и на пехотных машинах появилась 2-фунтовая пушка. Ее возможности, впрочем, были весьма ограниченны – в боекомплекте отсутствовали осколочно-фугасные снаряды.

Нельзя признать прогрессивными конструкцию и технологию сборки английских танков. Корпуса и башни (если последние не выполнялись цельнолитыми) собирались при помощи болтов на каркасах или бескаркасным методом («Валентайн»). Сварка применялась крайне ограниченно. Броневые листы, как правило, располагались вертикально, без каких-либо углов наклона. Отставали от реальных потребностей и темпы танкового производства накануне и во время Второй мировой войны. Например, к декабрю 1938 года промышленность должна была поставить армии более 600 крейсерских и около 370 пехотных танков. Однако первых выпустили всего 30, а вторых – 60. Год спустя в армию поступило только 314 танков всех типов. В результате Британия вступила в войну, имея немногим более 600 танков, из которых более половины – легкие.

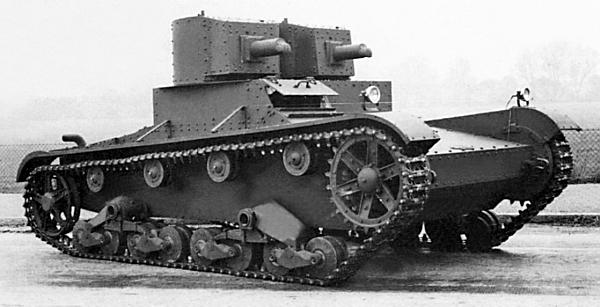

Средний танк «Виккерс» Mk III. 1934 год

Средний танк «Виккерс» Mk III. 1934 год

В канун войны британские танковые войска имели в своем составе всего четыре кавалерийских механизированных полка, армейскую танковую бригаду и одну бронетанковую дивизию. Остальные танки были организационно сведены в отдельные армейские и смешанные танковые батальоны и кавалерийские танковые полки и предназначались для совместных действий с пехотой и кавалерией.

Ну а что же во Франции? Как и Великобритания Первую мировую войну Франция закончила на положении триумфатора. Германия была повержена. Французы, вынесшие основную тяжесть борьбы на Западном фронте, полностью ликвидировали немецкую армию и оккупировали часть немецкой территории. Эльзас и Лотарингия, африканские колонии – все, что принадлежало Германии, стало достоянием победителей.

Приоритет же британцев в создании танка французы постарались компенсировать количеством и к окончанию войны имели самый многочисленный танковый парк в мире. Вместе с тем развившийся на почве колоссальных людских потерь всенародный пацифизм и годы позиционной войны самым существенным образом повлияли на формирование послевоенной французской военной доктрины.

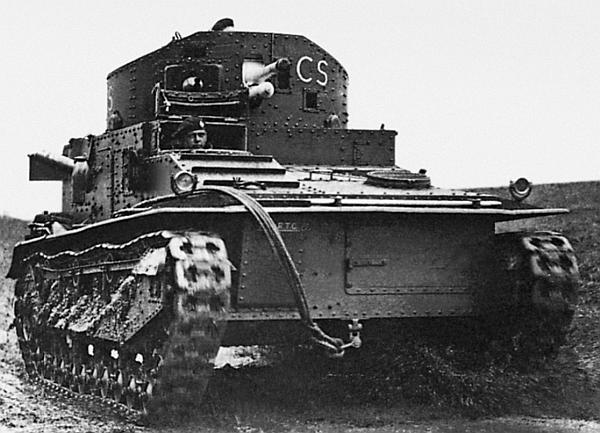

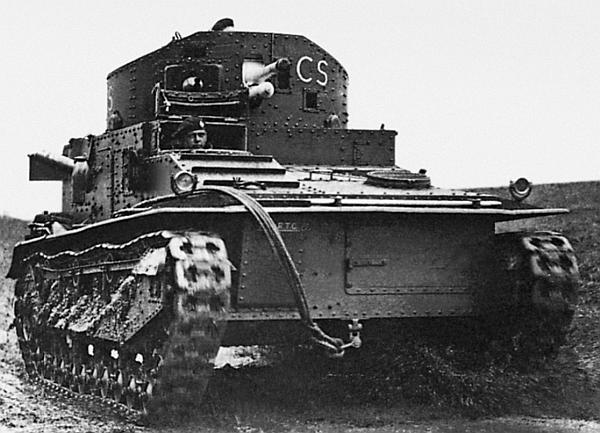

Крейсерский танк Mk ICS. Эта машина относится к танкам огневой поддержки и вооружена 3,7-дюймовой гаубицей вместо стандартной 2-фунтовой пушки. 1937 год

Крейсерский танк Mk ICS. Эта машина относится к танкам огневой поддержки и вооружена 3,7-дюймовой гаубицей вместо стандартной 2-фунтовой пушки. 1937 год

Исходя из предположения, что темп наступления в возможной будущей войне не превысит 8–12 км в сутки, французские генералы планировали серьезно ослабить противника в приграничных боях, а затем нанести ему решительный ответный удар. По-прежнему отводя основную роль пехоте, оснащенной самыми современными артиллерийскими системами, эта доктрина оставляла танкам вспомогательную роль. Сведенные в батальоны и полки, они должны были поддерживать большие отряды пехоты при прорыве линии фронта и выполнять роль мобильной артиллерии. На основании «Инструкции тактического использования танков» от 24 января 1929 года предписывалось использовать их малыми группами. Словом, спустя 10 лет после завершения Первой мировой войны, французский генералитет продолжал мыслить ее критериями.

Несмотря на то, что первый в мире танк был построен и испытан в Великобритании (распространенная в нашей стране версия о русском происхождении танка современными исследованиями опровергается), несмотря на то, что к концу Первой мировой войны англичане имели многочисленные и организационно оформленные танковые войска – Royal Armoured Corps (RAC) – Королевский танковый корпус, в последующие 20 лет английское танкостроение находилось почти на «точке замерзания». Причин тому было несколько. Прежде всего, в Великобритании затянулась дискуссия о роли и месте танков в современной войне. Неопределенность по этому вопросу у военных тормозила разработку соответствующих тактико-технических требований и выдачу заказов промышленности. Сыграла свою роль и географическая особенность государства – нападать англичане ни на кого не собирались, а реального противника в Европе у них долгое время не было.

Такое положение привело к тому, что за этот период времени в Британии построили всего несколько сот танков, конструкцию которых трудно назвать новаторской. Наиболее же интересные идеи их создателей либо воплотились в опытные и экспериментальные образцы, оставшиеся невостребованными, либо просто не нашли применения у себя на родине.

Что же касается развития теоретических взглядов, то в Великобритании активно дискутировалась теория так называемых малых механизированных армий.

Одним из первых авторов теории малых механизированных армий был английский генерал Фуллер, являвшийся в годы Первой мировой войны начальником штаба танкового корпуса. Фуллер написал ряд работ, в которых предлагал создать небольшую, полностью механизированную армию, при помощи которой, по его мнению, можно было бы добиться победы в войне против любого противника. Существовавшие в большинстве государств массовые армии Фуллер предлагал заменить двумя категориями вооруженных сил: танковой армией, которая предназначалась для ведения активных действий, и оккупационной армией, состоявшей из моторизованных дивизий и предназначенной для закрепления успеха танковой армии и несения полицейско-карательной службы в занятых районах.

По замыслу Фуллера танковая армия должна была состоять из двух тяжелых бронетанковых дивизий, двух легких бронетанковых дивизий, двух дивизий преследования и ряда обеспечивающих и обслуживающих частей. Всего в такой армии предполагалось иметь 1900 танков, 64 орудия, 72 самолета и около 60 тыс. солдат и офицеров. Фуллер и его сторонники утверждали, что такая армия окажется способной решать судьбу сражения подобно коннице Александра Македонского и сможет предотвратить позиционную стабилизацию фронта, неизбежную при массовых малоподвижных армиях.

Слабым местом этой теории была попытка найти и применить новые формы и способы войны без учета вооруженной мощи, политических и моральных особенностей противника. Считая основным, главным родом войск танки, идеологи малых механизированных армий недооценивали роль и значение других родов войск – пехоты, артиллерии и авиации, низводя их до положения вспомогательных войск. В целом, фуллеровская теория была отвергнута британским военным руководством, но отдельные ее положения некоторое время находили отражение как в практике английского танкостроения, так и в уставах и наставлениях. Так, например, в уставе 1927 года о характере применения танков говорилось:«Взгляд, что броневые машины могут работать только в тесном взаимодействии с пехотой и конницей, устарел; бронемашины должны уметь использовать все выгодные положения, они должны быть введены в дело в надлежащем месте в надлежащее время, как этого требуют их особые боевые свойства».

В соответствии с такой оценкой роли танков считалось необходимым создавать и определенные организационные формы. Однако новые бронетанковые формирования, по экономическим соображениям, англичане создавали лишь на период маневров. Поэтому, хотя английский устав 1927 года и признавал лишь самостоятельные действия танковых войск, организационно до 1935 – 1936 гг. все бронетанковые войска английской армии состояли лишь из четырех танковых батальонов, десяти рот броневиков и двух полков бронемашин, приданных кавалерии.

В 1935 году в английских взглядах на применение танков произошли существенные изменения. В новом полевом уставе получила признание необходимость сочетания самостоятельного использования танков с применением их в тесном взаимодействии с пехотой. В связи с этим кроме имевшихся танковых батальонов и рот броневиков намечалось создание танковых бригад для ведения маневренных операций, которые в военное время должны были входить в состав подвижных дивизий. Однако дальше обсуждения этих проектов дело и на этот раз не пошло. На маневрах английской армии в 1936–1937 гг. участвовали лишь единичные опытные соединения в виде механизированного отряда и механизированной бригады. Надо сказать, что на создание новых танковых формирований в английской армии большое влияние оказала практика организационного строительства бронетанковых войск Красной Армии. В этом отношении показательным является доклад английского специалиста в области механизации и моторизации армии полковника Мартеля.

Выступая на дискуссии по вопросам механизации, проводившейся в Англии в начале 1937 года, Мартель говорил: «Существует немало командиров, считающих, что дни танков уже миновали и что противотанковое оружие в настоящее время достигло такого состояния, что оно сравнительно легко справится с танками. Еслисторонники этого взгляда здесь присутствуют, то я должен просить их мысленно сопровождать меня на советских маневрах, на которых я имел счастливый случай присутствовать прошлой осенью. Несмотря на то, что общее число танков, применявшихся на этих маневрах, достигло внушительной цифры, в течение четырех дней маневров мы видели очень небольшое число машин, потерпевших аварию. Особого внимания заслуживает моральное впечатление, производимое таким большим количеством танков».

Только быстро надвигавшаяся Вторая мировая война заставила англичан перейти к созданию крупных бронетанковых соединений.

К этому времени в основном определились и взгляды военного руководства на тактическое применение танков. В соответствии с ними в Англии танки разделили на три класса: легкие, пехотные и крейсерские. Причем позже других сформировалась концепция именно крейсерских танков. На первых порах их функции должны были выполнять легкие боевые машины – скоростные и маневренные. Именно они поступали на вооружение кавалерийских полков британской армии (в Великобритании, как и во многих других странах, танковые части создавались на основе кавалерийских, с сохранением названий, символики и даже парадной формы одежды). Главной же задачей пехотных танков стала непосредственная поддержка пехоты на поле боя. Эти машины имели ограниченную скорость и мощное бронирование. Порой доходило до абсурда: коробка передач пехотного танка «Матильда I», например, имела всего одну скорость – считалось, что этого вполне хватает.

В середине 1930-х годов англичане считали достаточным вооружать танки только пулеметами! Здравый смысл, правда, вскоре восторжествовал, и сначала на крейсерских, а затем и на пехотных машинах появилась 2-фунтовая пушка. Ее возможности, впрочем, были весьма ограниченны – в боекомплекте отсутствовали осколочно-фугасные снаряды.

Нельзя признать прогрессивными конструкцию и технологию сборки английских танков. Корпуса и башни (если последние не выполнялись цельнолитыми) собирались при помощи болтов на каркасах или бескаркасным методом («Валентайн»). Сварка применялась крайне ограниченно. Броневые листы, как правило, располагались вертикально, без каких-либо углов наклона. Отставали от реальных потребностей и темпы танкового производства накануне и во время Второй мировой войны. Например, к декабрю 1938 года промышленность должна была поставить армии более 600 крейсерских и около 370 пехотных танков. Однако первых выпустили всего 30, а вторых – 60. Год спустя в армию поступило только 314 танков всех типов. В результате Британия вступила в войну, имея немногим более 600 танков, из которых более половины – легкие.

В канун войны британские танковые войска имели в своем составе всего четыре кавалерийских механизированных полка, армейскую танковую бригаду и одну бронетанковую дивизию. Остальные танки были организационно сведены в отдельные армейские и смешанные танковые батальоны и кавалерийские танковые полки и предназначались для совместных действий с пехотой и кавалерией.

Ну а что же во Франции? Как и Великобритания Первую мировую войну Франция закончила на положении триумфатора. Германия была повержена. Французы, вынесшие основную тяжесть борьбы на Западном фронте, полностью ликвидировали немецкую армию и оккупировали часть немецкой территории. Эльзас и Лотарингия, африканские колонии – все, что принадлежало Германии, стало достоянием победителей.

Приоритет же британцев в создании танка французы постарались компенсировать количеством и к окончанию войны имели самый многочисленный танковый парк в мире. Вместе с тем развившийся на почве колоссальных людских потерь всенародный пацифизм и годы позиционной войны самым существенным образом повлияли на формирование послевоенной французской военной доктрины.

Исходя из предположения, что темп наступления в возможной будущей войне не превысит 8–12 км в сутки, французские генералы планировали серьезно ослабить противника в приграничных боях, а затем нанести ему решительный ответный удар. По-прежнему отводя основную роль пехоте, оснащенной самыми современными артиллерийскими системами, эта доктрина оставляла танкам вспомогательную роль. Сведенные в батальоны и полки, они должны были поддерживать большие отряды пехоты при прорыве линии фронта и выполнять роль мобильной артиллерии. На основании «Инструкции тактического использования танков» от 24 января 1929 года предписывалось использовать их малыми группами. Словом, спустя 10 лет после завершения Первой мировой войны, французский генералитет продолжал мыслить ее критериями.