Страница:

Неудивительно, что с 1918 по 1935 год французская промышленность изготовила всего 280 боевых машин. Основой бронетанковых сил долгое время оставались два типа танков: легкий FT17 (FT18) и тяжелый 2С. Их тактико-технические характеристики вполне отвечали требованиям французской военной доктрины.

Ситуация коренным образом изменилась с приходом к власти в Германии нацистов. Иллюзии о вечном мире рассеялись как дым. Необходимость подготовки к войне стала очевидной. В угоду многим политическим деятелям и общественному мнению, склонявшемуся к сугубо оборонительной стратегии, началось строительство «линии Мажино», которая должна была защитить северо-восточную границу Франции. Однако же, несмотря на косность и отсталость этих взглядов, некоторые военные и политики понимали, что, отсиживаясь в крепости, войну не выиграешь, – уже в 1929 году генерал Думенк составил рапорт по применению и организации танковых частей. В нем говорилось о необходимости формирования самостоятельных танковых соединений.

В начале 1930-х годов во Франции появился свой теоретик, вопреки официальной военной доктрине высказывавший те же идеи, что и его английские, немецкие и советские коллеги. В одиночку он повел наступление в пользу бронетанковой техники против французского генерального штаба! Звали его Шарль де Голль. Да-да, известный нам как лидер Сопротивления в годы Второй мировой войны и впоследствии президент Франции, один из крупнейших политических деятелей XX века; в 1930-е годы он был главным французским танковым теоретиком. В мае 1934 года увидела свет его книга «За профессиональную армию», посвященная вопросам стратегии и тактики, многочисленным техническим деталям формирования танковой профессиональной армии. Де Голль исходил из предположения, что грядущая война пройдет под знаком глубоких прорывов, стремительных наступлений и неслыханного темпа передвижений. Он утверждал, что война с Германией начнется с удара по территории Бельгии, граница которой не была укреплена. Для контрудара Франции будут необходимы танково-механизированные дивизии, как минимум шесть – по 500 танков в каждой. Все эти дивизии должны объединяться в танковый корпус, основными достоинствами которого станут скорость и большой радиус действия. Этой книгой де Голль нажил себе множество врагов.

Пехотный танк «Матильда I». 1938 год

Пехотный танк «Матильда I». 1938 год

В высших военных кругах на него смотрели как на сумасшедшего. Книга была напечатана тиражом в несколько тысяч экземпляров, продано же было только 750! Воистину нет пророка в своем отечестве!

Однако на рубеже 1930-х годов жизнь заставила французских военных заняться моторизацией армии. Крупнейшие французские фирмы, в свою очередь, занялись созданием новых образцов бронетанковой техники. Особенностью этого процесса во Франции являлось наличие двух родов войск сухопутных сил: пехоты и кавалерии. Они могли самостоятельно заказывать промышленности боевую технику для собственных нужд и создавать организационно-штатную структуру тех или иных соединений. Таким образом количество образцов вооружения, создаваемых различными фирмами, нередко удваивалось, что приводило к излишней разнотипности танкового парка.

По ряду причин кавалерия приступила к моторизации раньше пехоты. С 1931 по 1940 год в ее составе были сформированы три легкие механизированные кавалерийские дивизии – Division Legere Mecanique (DLM), которые по существу, представляли собой танковые дивизии от кавалерии. Каждая из них включала штаб, разведывательный полк (два батальона в составе эскадрона мотоциклистов и эскадрона бронеавтомобилей), танковую бригаду (два танковых полка – 160 машин), механизированную бригаду (более 3000 человек и 60 танков), артиллерийский полк, противотанковый батальон (20 орудий), зенитную батарею (6 пушек), саперный батальон и др.

Танки «Рено» FT31 на маневрах французской армии. Конец 1930-х годов

Танки «Рено» FT31 на маневрах французской армии. Конец 1930-х годов

Свои механизированные части получили и пять легких кавалерийских дивизий Division Legere de Cavalerie (DLC). Классическая конница была представлена в них кавалерийской бригадой. Механизированные же части, сведенные в легкую бригаду состояли из разведывательно-танкового полка, моторизованного драгунского полка, эскадрона 25-мм противотанковых пушек и ремонтно-технического эскадрона. Каждая из DLC имела 44 танка и бронемашины.

Все эти соединения кавалерии находились в составе армии метрополии и принимали участие в боевых действиях в 1940 году. 6-я легкая кавалерийская дивизия находилась в Тунисе, а 4-я легкая механизированная кавалерийская дивизия так и не вышла из стадии формирования.

7 сентября 1936 года французское правительство, осознав наконец надвигающуюся угрозу войны со странами «оси», утвердило четырехлетний план строительства вооруженных сил. В соответствии с этим планом необходимо было изготовить 3500 новых танков для укомплектования 50 танковых батальонов, предназначавшихся для поддержки пехотных соединений. Кроме того, предусматривалось и формирование двух танковых дивизий.

Свои первые плоды этот план принес только к 1940 году – в январе удалось завершить формирование 1 и 2-й танковых дивизий Division Cuirasse (DCR), а к марту 3-й танковой дивизии. По штату каждая дивизия должна была иметь полубригаду средних танков (два батальона – 60 машин) и полубригаду легких танков (два батальона – 90 машин). Кроме того, в состав танковой дивизии входили батальон мотопехоты, оснащенный 20 бронеавтомобилями, два дивизиона 105-мм гаубиц, батарея 47-мм пушек и батарея 25-мм зенитных пушек. Одна из трех танковых дивизий имела 180 танков, две – только по 136 танков. Остальные танки поддержки пехоты были сведены в отдельные роты, батальоны, полки, группы и бригады, придаваемые полевым армиям. Впрочем, все три танковые бригады и 14 танковых полков расформировали в марте 1940 года. Танковые разведывательные группы – Groupe de Reconnaissance de Division d’Infanterie (GRDI) включили в состав семи моторизованных пехотных дивизий. Обычно такая группа состояла из 20 танков и 12 бронеавтомобилей. Моторизованные пехотные дивизии входили в состав армейских корпусов наряду с обычными пехотными дивизиями. Тем самым, сводились на нет все преимущества мотопехоты в подвижности.

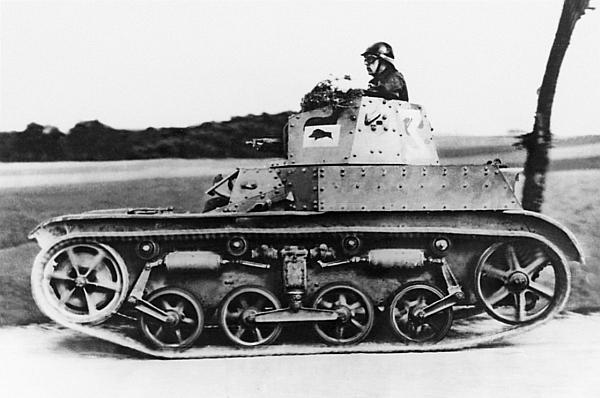

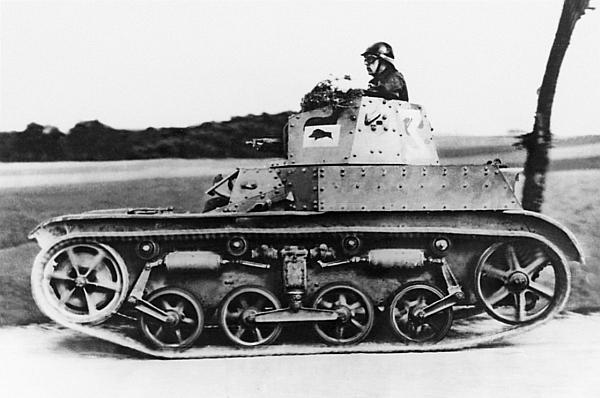

Легкий разведывательный танк «Рено» AMR 33VM. 1935 год. Эта машина предназначалась для кавалерийских соединений

Легкий разведывательный танк «Рено» AMR 33VM. 1935 год. Эта машина предназначалась для кавалерийских соединений

К маю 1940 года французская армия располагала 2637 танками новых типов. В их числе: 314 танков В1, 210 – D1 и D2, 1070 – R35, AMR, AMC, 308 – Н35, 243 – S35, 392 – Н38, Н39, R40 и 90 танков FCM. Кроме того, в парках хранилось до 2000 старых боевых машин FT17/18 (из них 800 боеспособных) и шесть тяжелых 2С. Около 600 бронеавтомобилей и примерно 3500 бронетранспортеров и гусеничных тягачей дополняли бронетанковое вооружение сухопутных войск. Подавляющая часть этой техники находилась в метрополии. 49 батальонов и 12 отдельных танковых рот, три легкие механизированные и три танковые дивизии были развернуты на границе с Германией. Затем к ним добавилось несколько отдельных танковых батальонов, переброшенных из Северной Африки, 6-я и 10-я (польская) танковые бригады кавалерии, а также знаменитая 4-я танковая дивизия генерала де Голля.

Говоря о танкостроении и строительстве танковых войск в двух ведущих державах Европы, нельзя обойти молчанием ведущую державу Американского континента – США. Конечно, в те годы эта страна не занимала то положение в мире, какое занимает сейчас. В ее правящих кругах преобладали изоляционистские настроения. Тем не менее эта была одна из крупнейших экономик мира, сбрасывать которую со счетов нельзя, тем более что танкостроение в США также начало развиваться в годы Первой мировой войны.

Легкий танк сопровождения пехоты «Рено» R35. 1936 год

Легкий танк сопровождения пехоты «Рено» R35. 1936 год

26 января 1918 года началось формирование американского Танкового корпуса, организационно состоявшего из двух частей: танкового корпуса в составе Американских экспедиционных сил в Европе и так называемой Танковой службы Национальной армии (Tank-Service National Army), вскоре переименованной в корпус. Таким образом, в 1918 году США располагали двумя танковыми корпусами – один дислоцировался во Франции и Великобритании, другой – на территории США. На их вооружение поступали французские легкие танки FT17 и тяжелые английские Мk V.

Боевой дебют состоялся 12 сентября 1918 года у Сен-Мишеля – местечка к югу от Вердена. 344-м и 345-м танковыми батальонами командовал в этом бою подполковник Дж. Паттон. Любопытно отметить, что у колыбели американских танковых войск стоял еще один, в будущем ставший знаменитым военачальник: полковник Д. Эйзенхауэр возглавлял учебный танковый центр Camp Colt в Пенсильвании.

До конца Первой мировой войны американская армия получила 514 FT17 и 47 Мk V, что для того времени было немало. На этом фоне куда более впечатляюще выглядели собственные планы танкового производства США. Намечалось выпустить, например, тысячу тяжелых танков Мk VIII, спроектированных в Англии, и 4440 «6-тонных танков модели 1917 г. » (заокеанский вариант французского FT17). Реальные цифры выглядели скромнее: 100 единиц первых и 950 вторых. Именно эти боевые машины составляли основу танкового парка армии США и корпуса морской пехоты в 1920-е годы.

В отличие от британского американские танковые корпуса после окончания войны просуществовали недолго – в 1920 году их расформировали. В дальнейшем в течение 20 лет никаких крупных танковых соединений в армии США не существовало.

Легкие кавалерийские танки «Гочкис» H35 на предвоенном параде

Легкие кавалерийские танки «Гочкис» H35 на предвоенном параде

К 1940 году были сформированы лишь так называемая Временная танковая бригада (Provisional Tank Brigade) и 7-я механизированная кавалерийская бригада. Темпам формирования танковых соединений вполне соответствовали и темпы производства: в 1936 году – 19 легких танков, в 1937-м – 154 легких, в 1938-м – 18 средних и 74 легких. Подобное легкомысленное отношение к танкам на первый взгляд кажется странным для такой высокоразвитой в экономическом отношении богатой державы, как США. Однако оно вполне объяснимо. Страна была отделена от всех опасностей океанами и основные средства выделяла на содержание и совершенствование военно-морского флота, способного предотвратить любое вторжение. Воевать же за пределами американского континента США ни с кем не собирались – в те годы они еще не претендовали на роль мирового лидера. Для обеспечения же собственных интересов в Центральной Америке в 1930-е годы вполне хватало наличных сил корпуса морской пехоты и совсем незначительного числа устаревших танков. В результате к началу Второй мировой войны США располагали парком боевых машин едва ли не меньшим, чем Польша.

Тяжелый танк B1bis покидает заводскую территорию фирмы FCM, май 1940 года

Тяжелый танк B1bis покидает заводскую территорию фирмы FCM, май 1940 года

Практически полное отсутствие в США современных серийных танков и, как следствие, танковых войск не способствовало развитию теоретических взглядов на их боевое применение. В этом американские военные целиком полагались на своих европейских коллег.

Совсем иначе обстояло дело в СССР. Как участник Первой мировой войны Россия получила опыт позиционных боевых действий. Однако практически сразу после выхода Советской России из войны в 1918 году началась Гражданская война, отличавшаяся маневренным характером операций. Возможно, это обстоятельство и стало причиной активного развития теоретических взглядов на боевое применение танковых войск. В связи с этим обычно сразу вспоминают «Теорию глубокой наступательной операции». Правда, вопреки распространенному мнению, танки в эту теорию попали не сразу. Да поначалу и не могли попасть! Первую приблизительную формулировку и обоснование расчетами такой операции произвел В. К.Триандафилов в своей книге «Характер операций современных армий», изданной в 1926 году. На тот момент Красная Армия не только не имела опыта проведения танковых операций (если не считать двух-трех мелких эпизодов периода Гражданской войны), но толком не имела и самих танков. В составе Красной Армии имелся только один танковый полк, укомплектованный трофейными танками английского и французского производства. Процесс развертывания танковых войск и развитие теории их применения шли рука об руку.

Самоходная 25-мм противотанковая пушка на шасси полноприводного грузовика «Лаффли» готова к бою

Самоходная 25-мм противотанковая пушка на шасси полноприводного грузовика «Лаффли» готова к бою

«Временная инструкция по боевому применению танков», выпущенная в 1928 году, явилась первым специальным наставлением по боевому применению танков в Красной Армии. В отличие от ранее существовавших положений «Инструкция» предусматривала, при наличии соответствующих условий, использование танков для выполнения самостоятельных задач, массированно, в качестве свободно маневрирующей группы или эшелона, наступающего впереди пехоты.

М2А2 – наиболее массовые легкие танки армии США в предвоенный период

М2А2 – наиболее массовые легкие танки армии США в предвоенный период

Серийное производство первых отечественных танков МС-1 позволило приступить к формированию механизированных войск. В июле 1929 года РВС СССР утвердил масштабную «Систему танково-тракторно-авто-броневооружения РККА». Системой было предусмотрено иметь на вооружении Красной Армии боевые машины различных типов и предназначения: танкетки массой 3, 3 т с одним пулеметом, легкие (малые) танки массой до 8 т, вооруженные 37-мм пушкой и двумя пулеметами, средние танки массой до 16 т с 45-мм пушкой и тремя пулеметами, большие (тяжелые) и мостовые танки, самоходные установки с 76-мм пушкой, зенитные пулеметные установки с 4-ствольным пулеметом, а также тракторы и бронеавтомобили на базе серийных народно-хозяйственных конструкций.

Колонна легких танков М2А3 во время летних маневров. 1939 год

Колонна легких танков М2А3 во время летних маневров. 1939 год

Для реализации этих планов 3 ноября 1929 года было принято решение о создании Управления механизации и моторизации (УММ) РККА. Первым начальником УММ был назначен крупный специалист в области организации технического оснащения Красной Армии командарм 1-го ранга И. А. Халепский, его заместителем – К.Б. Калиновский – командир опытного механизированного полка, командовавший в период гражданской войны бронепоездом и награжденный двумя орденами Красного Знамени. Именно Калиновский, энтузиаст механизации и моторизации армии, уделял большое внимание разработке военно-теоретических вопросов организации и боевого применения танковых и механизированных войск. В его опубликованных работах «Проблемы маневренной войны с точки зрения механизации и моторизации», «Проблемы механизации и моторизации современных армий» впервые широко были поставлены наиболее важные вопросы строительства и боевого применения бронетанковых войск, высказаны принципиальные положения об их организационной структуре и наиболее целесообразных формах использования танковых и механизированных частей. В частности в своей статье «Проблемы маневренной войны с точки зрения механизации и моторизации», опубликованной в газете «Красная звезда» в 1930 году, К.Б. Калиновский писал:

«Стадия развертывания оперативного маневра рисуется в следующем виде. Механизированные соединения, стратегическая конница (1-й эшелон оперативного маневра), устремляющиеся в прорыв вместе с мощной штурмовой и бомбардировочной авиацией, встречными столкновениями ликвидируют подходящие пешком, на автомобилях оперативные резервы противника.

Дезорганизация тыла противника – узлов управления, снабжающих баз...производится рейдирующими механизированными соединениями и стратегической конницей, сопровождаемыми десантами с воздуха.

Одновременно войсковые соединения (второго эшелона оперативного маневра) развертывают маневр на автомобилях (автомобильный маневр), поданных из состава авторезерва главного командования…»

Исходя из положений советской военной доктрины, еще до оснащения в большом количестве высоко мобильными средствами вооруженной борьбы (танками и самолетами) советские военные теоретики приступили к разработке двух важнейших военных теорий: это теория последовательных операций и теория глубокой наступательной операции.

Анализируя боевой опыт и развитие средств вооруженной борьбы, ряд военачальников и военных теоретиков пришли к выводу: уничтожить противника можно только «рядом последовательных операций». Сущность этих операций понималась М. Н. Тухачевским, Н. Е. Варфоломеевым и Е. А. Шкловским как ряд операций, следующих одна за другой. Каждая из этих операций должна была проводиться в соответствии с теорией глубокой наступательной операции.

Средний танк М2А1 на Абердинском полигоне

Средний танк М2А1 на Абердинском полигоне

Существо проблемы «глубокой операции» заключалось в решении задач наступления методом сокрушительных ударов по всей глубине построения войск противника с целью полного его разгрома. Теория глубокой наступательной операции указывала выход из тупика позиционной борьбы, характерного для кровопролитных, но малорезультативных сражений Первой мировой войны, во время которой не применялись в широких масштабах мощные маневренные средства. Между двумя мировыми войнами появились такие средства, которые позволяли превратить тактический прорыв в оперативный. К их числу принадлежали танки, авиация, а также воздушно-десантные войска.

Массированное применение крупных танковых соединений во взаимодействии с моторизованной пехотой и авиацией и при поддержке дальнобойной артиллерии открывало новые возможности перед наступлением. Авиация была способна решать задачи оперативного значения, сковывая маневр резервов противника и нанося им потери, сопровождая в то же время танковые и моторизованные соединения бомбовыми и штурмовыми ударами по врагу. Воздушно-десантные войска захватом важных объектов в глубине расположения противника могли значительно облегчить маневр своих подвижных войск. Усиление артиллерии открывало возможности надежного подавления неприятельской обороны на всех этапах прорыва.

Согласно теории глубокой наступательной операции прорыв тактической обороны врага осуществляли общевойсковые соединения – стрелковые корпуса, а танковые, моторизованные и кавалерийские соединения, взаимодействуя с авиацией, должны были смело проникать в глубь не только тактической, но и, что особенно важно, оперативной обороны противника. При этом быстрота развития прорыва должна была превышать темпы отхода обороняющейся вражеской пехоты. Подвижные войска должны опережать отходящего противника и, следовательно, не давать его резервам усилить оборону на промежуточных рубежах, обнажать его фланги и тем самым создавать выгодные условия для ударов во фланг или для окружения всей группировки противника.

Это была принципиально новая теория наступления технически оснащенной армии, соответствовавшая объективным условиям вооруженной борьбы. Но, естественно, на первых порах в советской теории оперативного искусства далеко не все было разработано до конца и, как показал последующий опыт, не все было правильным.

Легкие танки МС-1 проходят по Красной площади. 1930 год

Легкие танки МС-1 проходят по Красной площади. 1930 год

Прежде всего, несколько упрощенно оценивался маневренный характер будущей войны. Не проводилось существенного различия между маневренностью начального периода войны и ее последующих этапов. Отсюда излишний упор делался на маневренное начало наступательной операции (подход к обороне противника), на встречные столкновения. Вопросы организации наступления в условиях непосредственного соприкосновения с противником были разработаны слабо. Сила и упорство оперативной обороны врага недооценивались.

Согласно тогдашним взглядам, танки, привлекаемые для участия в глубокой наступательной операции должны были подразделяться на три группы:

«1. Группа непосредственного сопровождения пехоты (конницы), которая всегда действует в тесной зрительной связи с поддерживаемой пехотой (конницей); ее основные задачи: 1) проделывание проходов в проволочных заграждениях и 2) подавление или уничтожение на всем пути наступления пехоты (конницы) всех огневых точек и живой силы, задерживающих продвижение поддерживаемой пехоты (конницы), примерно с дистанции прямого выстрела (300–600 м).

2. Группа дальнего сопровождения пехоты (конницы) действует в тактической и огневой связи с поддерживаемой пехотой (конницей); ее основные задачи: 1) подавление и уничтожение огневых средств, в первую очередь пулеметных батарей, расположенных в глубине обороны на обратных скатах и препятствующих своим огнем продвижению пехоты с дальних дистанций (2 – 3 км); 2) уничтожение противотанковых пушек и батарей в целях собственной самозащиты и открытия свободного пути идущим за нею танковым группам.

3. Группа атаки дальних целей, находясь в тактическом взаимодействии со всем боевым порядком данного соединения, действует в глубине обороны противника; ее основные задачи: 1) подавление и уничтожение артиллерийских батарей для открытия свободного пути следующей за ней пехоте и остальным группам танков, а также в целях собственной самозащиты; 2) расстройство и уничтожение крупных резервов, штабов, узлов связи и тылов противника в целях парализования всех средств управления обороной и пресечения возможностей нанесения контрударов из глубины по продвигающейся пехоте».

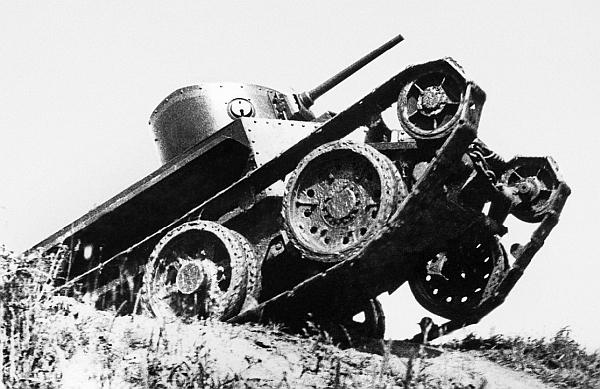

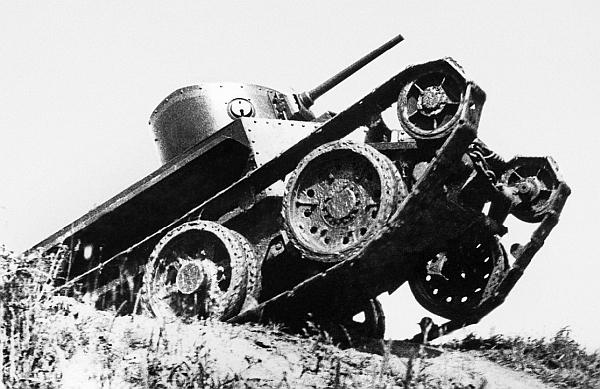

Колесно-гусеничный танк БТ-2. 1932 год

Колесно-гусеничный танк БТ-2. 1932 год

Исходя из рассмотренной теории в состав бронесил должны были поступить три типа танков: это танки непосредственной поддержки пехоты (НПП), танки развития успеха (РУ) и танки дальнего действия (ДД).

Танки НПП должны были организационно войти в состав общевойсковых и кавалерийских соединений в виде отдельных танковых и танкетных рот и батальонов. Эти танки и танкетки могли иметь невысокую скорость, так как предназначались для действий совместно с пехотой. Задачей машин этого типа считалось огневое подавление пехоты противника. Вооружение этих танков должно было иметь высокую скорострельность и достаточно большое количество боеприпасов для создания большой плотности огня с целью подавления пехоты противника. Следствием было вооружение легких танков малокалиберными автоматическими и полуавтоматическими пушками небольшого калибра.

Легкий танк Т-26 обр. 1931 г. с пулеметным вооружением. Эта машина предназначалась для совместных действий с пехотой

Легкий танк Т-26 обр. 1931 г. с пулеметным вооружением. Эта машина предназначалась для совместных действий с пехотой

Танки РУ должны были обладать высокой скоростью и более мощным вооружением. Они совместно со стрелковыми механизированными частями должны были вводиться в бой после прорыва тактической зоны обороны противника (ТЗО). Перед ними ставилась задача нарушения коммуникаций противника и разгрома подходящих резервов противника. Однако эти танковые подразделения могли вводиться в бой еще и до окончательного прорыва обороны противника, действуя совместно с пехотой.

Танки ДД предназначались для действий в отрыве от основных пехотных подразделений. Задачей их было уничтожение вражеских артиллерийских батарей, узлов связи и штабов противника. Эти машины должны были обладать высокой огневой мощью, быть способными к круговой обороне без помощи пехоты и обладать более сильным бронированием.

Зона деятельности первой группы танков находилось в 1,5–2 км от переднего края обороны, второй – в 2–4 км и третьей – в 4–8 км.

Все эти теоретические изыскания получили отражения в тогдашних официальных руководствах и уставах – таких, как: «Самостоятельные моторизованные соединения» (1930 г.), «Боевое применение самостоятельных моторизованных соединений» (1931 г.), «Вождение и бой самостоятельных механизированных и моторизованных соединений» (1932 г.), «Инструкция по глубокому бою» (1935 г.), «Боевой устав механизированных и моторизованных войск РККА» часть I (1937 г.).

Первый пятилетний план военного строительства, утвержденный РВС СССР 13 июня 1930 года, ставил задачи: добиться превосходства над вероятным противником по решающим видам вооружения, в том числе и по танкам; перевооружить армию новейшими образцами военной техники; создать новые технические рода войск; модернизировать устаревшую технику; обеспечить массовую подготовку технических кадров и овладение новой техникой личным составом армии. План этот начал претворяться в жизнь невиданными темпами.

Для качественного усиления стрелковых и танковых соединений при прорыве обороны противника предназначался танк Т-28. 1936 год

Для качественного усиления стрелковых и танковых соединений при прорыве обороны противника предназначался танк Т-28. 1936 год

По мере поступления боевых машин от промышленности началось интенсивное развитие мотомеханизированных войск. В мае 1930 года было сформировано первое постоянное бронетанковое соединение – механизированная бригада, по типу которой стали создаваться механизированные соединения в военных округах. В августе 1938 года механизированные полки, бригады и корпуса были преобразованы в танковые. К концу года в Красной Армии имелось 4 танковых корпуса, 24 отдельные легкотанковые бригады, 4 тяжелые танковые бригады и 3 химические (огнеметные) бригады, а также значительное количество танковых батальонов и полков, входивших в состав стрелковых и кавалерийских дивизий.

Следует отметить, что в период с 1936 по 1940 год советские механизированные, а затем – танковые, войска имели возможность приобрести и боевой опыт, принимая участие в нескольких локальных вооруженных конфликтах.

Ситуация коренным образом изменилась с приходом к власти в Германии нацистов. Иллюзии о вечном мире рассеялись как дым. Необходимость подготовки к войне стала очевидной. В угоду многим политическим деятелям и общественному мнению, склонявшемуся к сугубо оборонительной стратегии, началось строительство «линии Мажино», которая должна была защитить северо-восточную границу Франции. Однако же, несмотря на косность и отсталость этих взглядов, некоторые военные и политики понимали, что, отсиживаясь в крепости, войну не выиграешь, – уже в 1929 году генерал Думенк составил рапорт по применению и организации танковых частей. В нем говорилось о необходимости формирования самостоятельных танковых соединений.

В начале 1930-х годов во Франции появился свой теоретик, вопреки официальной военной доктрине высказывавший те же идеи, что и его английские, немецкие и советские коллеги. В одиночку он повел наступление в пользу бронетанковой техники против французского генерального штаба! Звали его Шарль де Голль. Да-да, известный нам как лидер Сопротивления в годы Второй мировой войны и впоследствии президент Франции, один из крупнейших политических деятелей XX века; в 1930-е годы он был главным французским танковым теоретиком. В мае 1934 года увидела свет его книга «За профессиональную армию», посвященная вопросам стратегии и тактики, многочисленным техническим деталям формирования танковой профессиональной армии. Де Голль исходил из предположения, что грядущая война пройдет под знаком глубоких прорывов, стремительных наступлений и неслыханного темпа передвижений. Он утверждал, что война с Германией начнется с удара по территории Бельгии, граница которой не была укреплена. Для контрудара Франции будут необходимы танково-механизированные дивизии, как минимум шесть – по 500 танков в каждой. Все эти дивизии должны объединяться в танковый корпус, основными достоинствами которого станут скорость и большой радиус действия. Этой книгой де Голль нажил себе множество врагов.

В высших военных кругах на него смотрели как на сумасшедшего. Книга была напечатана тиражом в несколько тысяч экземпляров, продано же было только 750! Воистину нет пророка в своем отечестве!

Однако на рубеже 1930-х годов жизнь заставила французских военных заняться моторизацией армии. Крупнейшие французские фирмы, в свою очередь, занялись созданием новых образцов бронетанковой техники. Особенностью этого процесса во Франции являлось наличие двух родов войск сухопутных сил: пехоты и кавалерии. Они могли самостоятельно заказывать промышленности боевую технику для собственных нужд и создавать организационно-штатную структуру тех или иных соединений. Таким образом количество образцов вооружения, создаваемых различными фирмами, нередко удваивалось, что приводило к излишней разнотипности танкового парка.

По ряду причин кавалерия приступила к моторизации раньше пехоты. С 1931 по 1940 год в ее составе были сформированы три легкие механизированные кавалерийские дивизии – Division Legere Mecanique (DLM), которые по существу, представляли собой танковые дивизии от кавалерии. Каждая из них включала штаб, разведывательный полк (два батальона в составе эскадрона мотоциклистов и эскадрона бронеавтомобилей), танковую бригаду (два танковых полка – 160 машин), механизированную бригаду (более 3000 человек и 60 танков), артиллерийский полк, противотанковый батальон (20 орудий), зенитную батарею (6 пушек), саперный батальон и др.

Свои механизированные части получили и пять легких кавалерийских дивизий Division Legere de Cavalerie (DLC). Классическая конница была представлена в них кавалерийской бригадой. Механизированные же части, сведенные в легкую бригаду состояли из разведывательно-танкового полка, моторизованного драгунского полка, эскадрона 25-мм противотанковых пушек и ремонтно-технического эскадрона. Каждая из DLC имела 44 танка и бронемашины.

Все эти соединения кавалерии находились в составе армии метрополии и принимали участие в боевых действиях в 1940 году. 6-я легкая кавалерийская дивизия находилась в Тунисе, а 4-я легкая механизированная кавалерийская дивизия так и не вышла из стадии формирования.

7 сентября 1936 года французское правительство, осознав наконец надвигающуюся угрозу войны со странами «оси», утвердило четырехлетний план строительства вооруженных сил. В соответствии с этим планом необходимо было изготовить 3500 новых танков для укомплектования 50 танковых батальонов, предназначавшихся для поддержки пехотных соединений. Кроме того, предусматривалось и формирование двух танковых дивизий.

Свои первые плоды этот план принес только к 1940 году – в январе удалось завершить формирование 1 и 2-й танковых дивизий Division Cuirasse (DCR), а к марту 3-й танковой дивизии. По штату каждая дивизия должна была иметь полубригаду средних танков (два батальона – 60 машин) и полубригаду легких танков (два батальона – 90 машин). Кроме того, в состав танковой дивизии входили батальон мотопехоты, оснащенный 20 бронеавтомобилями, два дивизиона 105-мм гаубиц, батарея 47-мм пушек и батарея 25-мм зенитных пушек. Одна из трех танковых дивизий имела 180 танков, две – только по 136 танков. Остальные танки поддержки пехоты были сведены в отдельные роты, батальоны, полки, группы и бригады, придаваемые полевым армиям. Впрочем, все три танковые бригады и 14 танковых полков расформировали в марте 1940 года. Танковые разведывательные группы – Groupe de Reconnaissance de Division d’Infanterie (GRDI) включили в состав семи моторизованных пехотных дивизий. Обычно такая группа состояла из 20 танков и 12 бронеавтомобилей. Моторизованные пехотные дивизии входили в состав армейских корпусов наряду с обычными пехотными дивизиями. Тем самым, сводились на нет все преимущества мотопехоты в подвижности.

К маю 1940 года французская армия располагала 2637 танками новых типов. В их числе: 314 танков В1, 210 – D1 и D2, 1070 – R35, AMR, AMC, 308 – Н35, 243 – S35, 392 – Н38, Н39, R40 и 90 танков FCM. Кроме того, в парках хранилось до 2000 старых боевых машин FT17/18 (из них 800 боеспособных) и шесть тяжелых 2С. Около 600 бронеавтомобилей и примерно 3500 бронетранспортеров и гусеничных тягачей дополняли бронетанковое вооружение сухопутных войск. Подавляющая часть этой техники находилась в метрополии. 49 батальонов и 12 отдельных танковых рот, три легкие механизированные и три танковые дивизии были развернуты на границе с Германией. Затем к ним добавилось несколько отдельных танковых батальонов, переброшенных из Северной Африки, 6-я и 10-я (польская) танковые бригады кавалерии, а также знаменитая 4-я танковая дивизия генерала де Голля.

Говоря о танкостроении и строительстве танковых войск в двух ведущих державах Европы, нельзя обойти молчанием ведущую державу Американского континента – США. Конечно, в те годы эта страна не занимала то положение в мире, какое занимает сейчас. В ее правящих кругах преобладали изоляционистские настроения. Тем не менее эта была одна из крупнейших экономик мира, сбрасывать которую со счетов нельзя, тем более что танкостроение в США также начало развиваться в годы Первой мировой войны.

26 января 1918 года началось формирование американского Танкового корпуса, организационно состоявшего из двух частей: танкового корпуса в составе Американских экспедиционных сил в Европе и так называемой Танковой службы Национальной армии (Tank-Service National Army), вскоре переименованной в корпус. Таким образом, в 1918 году США располагали двумя танковыми корпусами – один дислоцировался во Франции и Великобритании, другой – на территории США. На их вооружение поступали французские легкие танки FT17 и тяжелые английские Мk V.

Боевой дебют состоялся 12 сентября 1918 года у Сен-Мишеля – местечка к югу от Вердена. 344-м и 345-м танковыми батальонами командовал в этом бою подполковник Дж. Паттон. Любопытно отметить, что у колыбели американских танковых войск стоял еще один, в будущем ставший знаменитым военачальник: полковник Д. Эйзенхауэр возглавлял учебный танковый центр Camp Colt в Пенсильвании.

До конца Первой мировой войны американская армия получила 514 FT17 и 47 Мk V, что для того времени было немало. На этом фоне куда более впечатляюще выглядели собственные планы танкового производства США. Намечалось выпустить, например, тысячу тяжелых танков Мk VIII, спроектированных в Англии, и 4440 «6-тонных танков модели 1917 г. » (заокеанский вариант французского FT17). Реальные цифры выглядели скромнее: 100 единиц первых и 950 вторых. Именно эти боевые машины составляли основу танкового парка армии США и корпуса морской пехоты в 1920-е годы.

В отличие от британского американские танковые корпуса после окончания войны просуществовали недолго – в 1920 году их расформировали. В дальнейшем в течение 20 лет никаких крупных танковых соединений в армии США не существовало.

К 1940 году были сформированы лишь так называемая Временная танковая бригада (Provisional Tank Brigade) и 7-я механизированная кавалерийская бригада. Темпам формирования танковых соединений вполне соответствовали и темпы производства: в 1936 году – 19 легких танков, в 1937-м – 154 легких, в 1938-м – 18 средних и 74 легких. Подобное легкомысленное отношение к танкам на первый взгляд кажется странным для такой высокоразвитой в экономическом отношении богатой державы, как США. Однако оно вполне объяснимо. Страна была отделена от всех опасностей океанами и основные средства выделяла на содержание и совершенствование военно-морского флота, способного предотвратить любое вторжение. Воевать же за пределами американского континента США ни с кем не собирались – в те годы они еще не претендовали на роль мирового лидера. Для обеспечения же собственных интересов в Центральной Америке в 1930-е годы вполне хватало наличных сил корпуса морской пехоты и совсем незначительного числа устаревших танков. В результате к началу Второй мировой войны США располагали парком боевых машин едва ли не меньшим, чем Польша.

Практически полное отсутствие в США современных серийных танков и, как следствие, танковых войск не способствовало развитию теоретических взглядов на их боевое применение. В этом американские военные целиком полагались на своих европейских коллег.

Совсем иначе обстояло дело в СССР. Как участник Первой мировой войны Россия получила опыт позиционных боевых действий. Однако практически сразу после выхода Советской России из войны в 1918 году началась Гражданская война, отличавшаяся маневренным характером операций. Возможно, это обстоятельство и стало причиной активного развития теоретических взглядов на боевое применение танковых войск. В связи с этим обычно сразу вспоминают «Теорию глубокой наступательной операции». Правда, вопреки распространенному мнению, танки в эту теорию попали не сразу. Да поначалу и не могли попасть! Первую приблизительную формулировку и обоснование расчетами такой операции произвел В. К.Триандафилов в своей книге «Характер операций современных армий», изданной в 1926 году. На тот момент Красная Армия не только не имела опыта проведения танковых операций (если не считать двух-трех мелких эпизодов периода Гражданской войны), но толком не имела и самих танков. В составе Красной Армии имелся только один танковый полк, укомплектованный трофейными танками английского и французского производства. Процесс развертывания танковых войск и развитие теории их применения шли рука об руку.

«Временная инструкция по боевому применению танков», выпущенная в 1928 году, явилась первым специальным наставлением по боевому применению танков в Красной Армии. В отличие от ранее существовавших положений «Инструкция» предусматривала, при наличии соответствующих условий, использование танков для выполнения самостоятельных задач, массированно, в качестве свободно маневрирующей группы или эшелона, наступающего впереди пехоты.

Серийное производство первых отечественных танков МС-1 позволило приступить к формированию механизированных войск. В июле 1929 года РВС СССР утвердил масштабную «Систему танково-тракторно-авто-броневооружения РККА». Системой было предусмотрено иметь на вооружении Красной Армии боевые машины различных типов и предназначения: танкетки массой 3, 3 т с одним пулеметом, легкие (малые) танки массой до 8 т, вооруженные 37-мм пушкой и двумя пулеметами, средние танки массой до 16 т с 45-мм пушкой и тремя пулеметами, большие (тяжелые) и мостовые танки, самоходные установки с 76-мм пушкой, зенитные пулеметные установки с 4-ствольным пулеметом, а также тракторы и бронеавтомобили на базе серийных народно-хозяйственных конструкций.

Для реализации этих планов 3 ноября 1929 года было принято решение о создании Управления механизации и моторизации (УММ) РККА. Первым начальником УММ был назначен крупный специалист в области организации технического оснащения Красной Армии командарм 1-го ранга И. А. Халепский, его заместителем – К.Б. Калиновский – командир опытного механизированного полка, командовавший в период гражданской войны бронепоездом и награжденный двумя орденами Красного Знамени. Именно Калиновский, энтузиаст механизации и моторизации армии, уделял большое внимание разработке военно-теоретических вопросов организации и боевого применения танковых и механизированных войск. В его опубликованных работах «Проблемы маневренной войны с точки зрения механизации и моторизации», «Проблемы механизации и моторизации современных армий» впервые широко были поставлены наиболее важные вопросы строительства и боевого применения бронетанковых войск, высказаны принципиальные положения об их организационной структуре и наиболее целесообразных формах использования танковых и механизированных частей. В частности в своей статье «Проблемы маневренной войны с точки зрения механизации и моторизации», опубликованной в газете «Красная звезда» в 1930 году, К.Б. Калиновский писал:

«Стадия развертывания оперативного маневра рисуется в следующем виде. Механизированные соединения, стратегическая конница (1-й эшелон оперативного маневра), устремляющиеся в прорыв вместе с мощной штурмовой и бомбардировочной авиацией, встречными столкновениями ликвидируют подходящие пешком, на автомобилях оперативные резервы противника.

Дезорганизация тыла противника – узлов управления, снабжающих баз...производится рейдирующими механизированными соединениями и стратегической конницей, сопровождаемыми десантами с воздуха.

Одновременно войсковые соединения (второго эшелона оперативного маневра) развертывают маневр на автомобилях (автомобильный маневр), поданных из состава авторезерва главного командования…»

Исходя из положений советской военной доктрины, еще до оснащения в большом количестве высоко мобильными средствами вооруженной борьбы (танками и самолетами) советские военные теоретики приступили к разработке двух важнейших военных теорий: это теория последовательных операций и теория глубокой наступательной операции.

Анализируя боевой опыт и развитие средств вооруженной борьбы, ряд военачальников и военных теоретиков пришли к выводу: уничтожить противника можно только «рядом последовательных операций». Сущность этих операций понималась М. Н. Тухачевским, Н. Е. Варфоломеевым и Е. А. Шкловским как ряд операций, следующих одна за другой. Каждая из этих операций должна была проводиться в соответствии с теорией глубокой наступательной операции.

Существо проблемы «глубокой операции» заключалось в решении задач наступления методом сокрушительных ударов по всей глубине построения войск противника с целью полного его разгрома. Теория глубокой наступательной операции указывала выход из тупика позиционной борьбы, характерного для кровопролитных, но малорезультативных сражений Первой мировой войны, во время которой не применялись в широких масштабах мощные маневренные средства. Между двумя мировыми войнами появились такие средства, которые позволяли превратить тактический прорыв в оперативный. К их числу принадлежали танки, авиация, а также воздушно-десантные войска.

Массированное применение крупных танковых соединений во взаимодействии с моторизованной пехотой и авиацией и при поддержке дальнобойной артиллерии открывало новые возможности перед наступлением. Авиация была способна решать задачи оперативного значения, сковывая маневр резервов противника и нанося им потери, сопровождая в то же время танковые и моторизованные соединения бомбовыми и штурмовыми ударами по врагу. Воздушно-десантные войска захватом важных объектов в глубине расположения противника могли значительно облегчить маневр своих подвижных войск. Усиление артиллерии открывало возможности надежного подавления неприятельской обороны на всех этапах прорыва.

Согласно теории глубокой наступательной операции прорыв тактической обороны врага осуществляли общевойсковые соединения – стрелковые корпуса, а танковые, моторизованные и кавалерийские соединения, взаимодействуя с авиацией, должны были смело проникать в глубь не только тактической, но и, что особенно важно, оперативной обороны противника. При этом быстрота развития прорыва должна была превышать темпы отхода обороняющейся вражеской пехоты. Подвижные войска должны опережать отходящего противника и, следовательно, не давать его резервам усилить оборону на промежуточных рубежах, обнажать его фланги и тем самым создавать выгодные условия для ударов во фланг или для окружения всей группировки противника.

Это была принципиально новая теория наступления технически оснащенной армии, соответствовавшая объективным условиям вооруженной борьбы. Но, естественно, на первых порах в советской теории оперативного искусства далеко не все было разработано до конца и, как показал последующий опыт, не все было правильным.

Прежде всего, несколько упрощенно оценивался маневренный характер будущей войны. Не проводилось существенного различия между маневренностью начального периода войны и ее последующих этапов. Отсюда излишний упор делался на маневренное начало наступательной операции (подход к обороне противника), на встречные столкновения. Вопросы организации наступления в условиях непосредственного соприкосновения с противником были разработаны слабо. Сила и упорство оперативной обороны врага недооценивались.

Согласно тогдашним взглядам, танки, привлекаемые для участия в глубокой наступательной операции должны были подразделяться на три группы:

«1. Группа непосредственного сопровождения пехоты (конницы), которая всегда действует в тесной зрительной связи с поддерживаемой пехотой (конницей); ее основные задачи: 1) проделывание проходов в проволочных заграждениях и 2) подавление или уничтожение на всем пути наступления пехоты (конницы) всех огневых точек и живой силы, задерживающих продвижение поддерживаемой пехоты (конницы), примерно с дистанции прямого выстрела (300–600 м).

2. Группа дальнего сопровождения пехоты (конницы) действует в тактической и огневой связи с поддерживаемой пехотой (конницей); ее основные задачи: 1) подавление и уничтожение огневых средств, в первую очередь пулеметных батарей, расположенных в глубине обороны на обратных скатах и препятствующих своим огнем продвижению пехоты с дальних дистанций (2 – 3 км); 2) уничтожение противотанковых пушек и батарей в целях собственной самозащиты и открытия свободного пути идущим за нею танковым группам.

3. Группа атаки дальних целей, находясь в тактическом взаимодействии со всем боевым порядком данного соединения, действует в глубине обороны противника; ее основные задачи: 1) подавление и уничтожение артиллерийских батарей для открытия свободного пути следующей за ней пехоте и остальным группам танков, а также в целях собственной самозащиты; 2) расстройство и уничтожение крупных резервов, штабов, узлов связи и тылов противника в целях парализования всех средств управления обороной и пресечения возможностей нанесения контрударов из глубины по продвигающейся пехоте».

Исходя из рассмотренной теории в состав бронесил должны были поступить три типа танков: это танки непосредственной поддержки пехоты (НПП), танки развития успеха (РУ) и танки дальнего действия (ДД).

Танки НПП должны были организационно войти в состав общевойсковых и кавалерийских соединений в виде отдельных танковых и танкетных рот и батальонов. Эти танки и танкетки могли иметь невысокую скорость, так как предназначались для действий совместно с пехотой. Задачей машин этого типа считалось огневое подавление пехоты противника. Вооружение этих танков должно было иметь высокую скорострельность и достаточно большое количество боеприпасов для создания большой плотности огня с целью подавления пехоты противника. Следствием было вооружение легких танков малокалиберными автоматическими и полуавтоматическими пушками небольшого калибра.

Танки РУ должны были обладать высокой скоростью и более мощным вооружением. Они совместно со стрелковыми механизированными частями должны были вводиться в бой после прорыва тактической зоны обороны противника (ТЗО). Перед ними ставилась задача нарушения коммуникаций противника и разгрома подходящих резервов противника. Однако эти танковые подразделения могли вводиться в бой еще и до окончательного прорыва обороны противника, действуя совместно с пехотой.

Танки ДД предназначались для действий в отрыве от основных пехотных подразделений. Задачей их было уничтожение вражеских артиллерийских батарей, узлов связи и штабов противника. Эти машины должны были обладать высокой огневой мощью, быть способными к круговой обороне без помощи пехоты и обладать более сильным бронированием.

Зона деятельности первой группы танков находилось в 1,5–2 км от переднего края обороны, второй – в 2–4 км и третьей – в 4–8 км.

Все эти теоретические изыскания получили отражения в тогдашних официальных руководствах и уставах – таких, как: «Самостоятельные моторизованные соединения» (1930 г.), «Боевое применение самостоятельных моторизованных соединений» (1931 г.), «Вождение и бой самостоятельных механизированных и моторизованных соединений» (1932 г.), «Инструкция по глубокому бою» (1935 г.), «Боевой устав механизированных и моторизованных войск РККА» часть I (1937 г.).

Первый пятилетний план военного строительства, утвержденный РВС СССР 13 июня 1930 года, ставил задачи: добиться превосходства над вероятным противником по решающим видам вооружения, в том числе и по танкам; перевооружить армию новейшими образцами военной техники; создать новые технические рода войск; модернизировать устаревшую технику; обеспечить массовую подготовку технических кадров и овладение новой техникой личным составом армии. План этот начал претворяться в жизнь невиданными темпами.

По мере поступления боевых машин от промышленности началось интенсивное развитие мотомеханизированных войск. В мае 1930 года было сформировано первое постоянное бронетанковое соединение – механизированная бригада, по типу которой стали создаваться механизированные соединения в военных округах. В августе 1938 года механизированные полки, бригады и корпуса были преобразованы в танковые. К концу года в Красной Армии имелось 4 танковых корпуса, 24 отдельные легкотанковые бригады, 4 тяжелые танковые бригады и 3 химические (огнеметные) бригады, а также значительное количество танковых батальонов и полков, входивших в состав стрелковых и кавалерийских дивизий.

Следует отметить, что в период с 1936 по 1940 год советские механизированные, а затем – танковые, войска имели возможность приобрести и боевой опыт, принимая участие в нескольких локальных вооруженных конфликтах.