2CHOHCH

2OH, a, g-дихлоргидрин ClCH

2CHOHCH

2Cl. Г. окисляется до глицеринового альдегида (СН

2ОН—СНОН—СН=О), диоксиацетона (СН

2ОН—СО—СН

2ОН), глицериновой кислоты (СН

2ОН—СНОН—СООН) и др., а также CO

2и воды.">глицерина

, жирных кислот и фосфорной кислоты в a-положении. К Г. можно отнести также некоторые инозитфосфатиды. Г. присутствуют во всех тканях животного организма, особенно в большом количестве в нервной ткани. См. также

Фосфолипиды

.

бетаинами

. Г. входит в состав большинства растительных и животных белков. Получают Г. гидролизом желатины или фиброина шёлка. Г. может быть синтезирован из монохлоруксусной кислоты и аммиака. Биологическое значение Г. обусловлено участием его в построении белков и биосинтезе многих физиологически активных соединений (

глутатиона

, гиппуровой и гликохолевой кислот,

порфиринов

). Г. применяют для приготовления буферных растворов, для синтеза гиппуровой и аминогиппуровой кислот и в пептидном синтезе.

бетаинами

. Г. входит в состав большинства растительных и животных белков. Получают Г. гидролизом желатины или фиброина шёлка. Г. может быть синтезирован из монохлоруксусной кислоты и аммиака. Биологическое значение Г. обусловлено участием его в построении белков и биосинтезе многих физиологически активных соединений (

глутатиона

, гиппуровой и гликохолевой кислот,

порфиринов

). Г. применяют для приготовления буферных растворов, для синтеза гиппуровой и аминогиппуровой кислот и в пептидном синтезе.

В фотографии глицином называют также

n-оксифениламиноуксусную кислоту (оксифенилглицин) HO—C

6H

4—NHCH

2COOH; бесцветные кристаллы, растворимые в щелочах и кислотах, в воде и спирте — плохо;

t

пл

245—247 °С (с разложением). Эту кислоту получают из монохлоруксусной кислоты и аминофенола; применяют как

проявляющее вещество

.

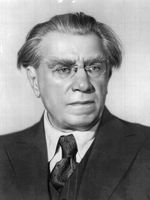

«Могучей кучки»

. Для его произведений характерна широкая и выразительная мелодическая распевность, стройность форм, изящество гармоний, жанровое многообразие. Музыка Г. отличается эмоциональной уравновешенностью, в ней господствуют светлые, лирические, либо эпически-повествовательные образы. Г. нередко использует подлинные народные песни и танцы. Ему принадлежит первый советский репертуарный балет на современную тему («Красный мак», постановка 1927, Большой театр, Москва, 2-я редакция 1949, Ленинград, Театр оперы и балета им. С. М. Кирова; с 1957 идёт под названием «Красный цветок»). Среди др. балетов Г. популярен «Медный всадник» (пост. 1949, Театр оперы и балета им. С. М. Кирова) по поэме Пушкина.

Г. — автор 5 опер, в их числе произведений, содействовавшие становлению национальной музыкальной культуры Азербайджана («Шахсенем», постановка 1927, Баку) и Узбекистана («Лейли и Меджнун», в соавторстве с Т. Садыковым, постановка 1940, Узбекский театр оперы и балета, Ташкент; «Гюльсара» в соавторстве с Т. Садыковым, постановка 1949, там же). Г. написал ряд произведений для оркестра (3 симфонии — 1900, 1907, 1911, несколько программных симфонических сочинений— «Запорожцы» по картине И. Е. Репина, 1921, и др., концертов с оркестром: для арфы — 1938, голоса — 1943, виолончели — 1947, валторны — 1951), а также множество камерно-инструментальных и вокальных циклов и отдельных пьес. В 1938—48 председатель Оргкомитета Союза советских композиторов СССР. Государственная премия СССР (1946, 1948 и 1950). Награжден 3 орденами Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

Лит.:Бэлза И. Ф., Р. М. Глиэр, М., 1962: Петрова Н. Е., P. M. Глиэр 1875—1956. Краткий очерк жизни и творчества, Л., 1962; Р. М. Глиэр. Статьи, Воспоминания. Материалы, т. 1, М. — Л., 1965.

Г. М. Ципин.

Р. М. Глиэр.

Р. М. Глиэр.