Фонтан Мункэ-хана находит параллели на Ближнем Востоке и в Византии, хранивших традиции эллинистической механики (рис 53). В багдадском дворце халифа Муктадира посреди круглого пруда стояло дерево с золотыми и серебряными ветвями В трепетавшей на ветру разноцветной листве щебетали серебряные птицы Дерево, осенявшее престол государя, описано в «Шахнаме».

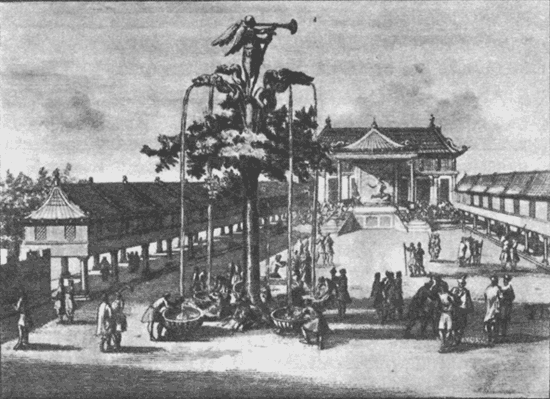

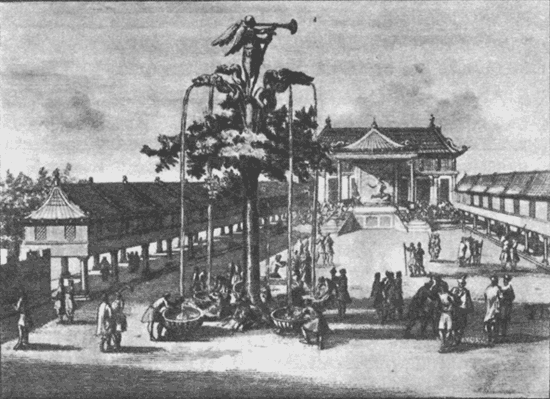

Рис. 53. Серебряный фонтан во дворце Мункэ хана, сооруженный Вильгельмом Буше (реконструкция французского иллюстратора XVIII в)[209]

В произведении Буше отразились и представления народов Восточной Азии. Драконы («змеи») и стилизованные тигры («львы») связаны с дальневосточным космологическим символизмом Дракон и тигр воплощали вселенский размах власти государя – сына Неба и правителя Земли. Дерево перед его троном рассматривали как национальную и династическую эмблему Чингизидов. На фоне пустынной природы Монголии деревья выглядели знаками божества и самой жизни. В преданиях о Чингисхане их почитание переросло в родовой культ ханской фамилии. Серебряное дерево в приемном зале дворца Каракорума – знак святости места, где в дни великих торжеств на возвышении восседал богоравный хан, символ его владычества.

Удовлетворяя каприз своего властительного хозяина, парижский мастер изучил и придворный этикет, и чуждые ему обычаи монголов.

В этой работе Буше не мог обойтись без широкого привлечения азиатских мастеров Его произведение, созданное в космополитическом окружении монгольского правителя, – яркий пример их сотрудничества в области духовной культуры и художественного ремесла Деятельность Вильгельма Буше в описании французского миссионера – удивительный документ о богатой событиями эпохе и полной приключений жизни.

Глава 6

Средневековый человек умел не только молиться, но и веселиться. Светская музыка, пение, танец, представления скоморохов обладали неизъяснимым очарованием для общества, скованного религиозными догмами и запретами Праздник расцвечивал живыми и яркими красками окружающий мир.

Постоянными носителями карнавального начала в средневековом обществе являлись странствующие актеры-гистрионы, потешники. Во Франции их называли жонглерами, в Германии – шпильманами, на Руси – скоморохами. Обычно гистрион выступал как гимнаст, музыкант, плясун, песенник, мимический актер и дрессировщик.

«Ты должен играть па разных инструментах, вертеть на двух ножах мячи, перебрасывая их с одного острия на другое; показывать марионеток; прыгать через четыре кольца; завести себе приставную рыжую бороду и соответствующий костюм, чтобы рядиться и пугать дураков; приучать собаку стоять на задних лапах; знать искусство вожака обезьян, возбуждать смех зрителей потешным изображением человеческих слабостей; бегать и скакать по веревке, протянутой от одной башни к другой, смотря, чтобы она не поддалась…», – поучал трубадур Гиро де Калансон жонглера Фадета.[214]

Рис. 54. Музыканты, акробаты, танцор, танцовщица. Гравировка на серебряной крышке, найденной в Ненецком национальном округе. Византия, XII в. Гос. Эрмитаж.

Обличители мирской суетности считали призванное забавлять ремесло жонглера несовместимым с религиозной моралью. Несмотря на нападки ревнителей благочестия, скоморохи-одиночки или целые группы потешников выступали и на паперти перед простонародьем, и в дворцовых апартаментах, и даже в домах священнослужителей. Их импровизированные «арены» не требовали специальных помещений и декораций (рис. 54). Замок, постоялый двор, рыночная площадь – вот естественный фон представления. Лишенные защиты государства и общества (на Руси «походные» скоморохи приравнивались к «бражникам кабацким»), бродячие комедианты путешествовали месяцами, недоедали, мучительно боролись с усталостью, страдали от ночной стужи. Их фургоны, запряженные тощими лошадьми, колесили по всем дорогам. Взаимная поддержка, тесная товарищеская сплоченность были непременным условием существования этих бесправных и гонимых людей. Маленькая замкнутая труппа нередко составлялась по семейному принципу. Как и в новые времена, профессиональные секреты циркового искусства передавались от отца к сыновьям.

Акробаты на шесте

С песней по свету

Рис. 53. Серебряный фонтан во дворце Мункэ хана, сооруженный Вильгельмом Буше (реконструкция французского иллюстратора XVIII в)[209]

В приемном зале Большого дворца Константинополя чужеземных послов изумлял императорский «престол Соломонов» Трон охраняли большие статуи львов, а на ветвях бронзового позолоченного дерева сидели механические птицы По словам Константина Багрянородного, «когда логофет заканчивает свои обычные вопросы, то львы начинают рычать, птицы (на седалище трона и на деревьях) начинают петь и звери, находящиеся на троне, поднимаются на своих подножиях В это время иноземными послами вносятся дары и вслед за тем начинают играть органы, львы успокаиваются, птицы перестают петь и звери садятся на свои места»[211] Как показывает альбом Виллара де Оннекура, устройство гидравлических и пневматических «автоматов» хорошо знали и европейские мастера Одним из них был Вильгельм Буше Достижения инженеров своей страны он перенес на верхний Орхон, в среду полуварварской кочевой аристократии, стремившейся следовать стандартам передовых цивилизаций.

Из золота ветви, а ствол – серебро,

И собраны в гроздья алмазы хитро

Ты мог бы заметить, вглядевшись в листву,

Из золота персики, груши, айву[210]

Фирдоуси

В произведении Буше отразились и представления народов Восточной Азии. Драконы («змеи») и стилизованные тигры («львы») связаны с дальневосточным космологическим символизмом Дракон и тигр воплощали вселенский размах власти государя – сына Неба и правителя Земли. Дерево перед его троном рассматривали как национальную и династическую эмблему Чингизидов. На фоне пустынной природы Монголии деревья выглядели знаками божества и самой жизни. В преданиях о Чингисхане их почитание переросло в родовой культ ханской фамилии. Серебряное дерево в приемном зале дворца Каракорума – знак святости места, где в дни великих торжеств на возвышении восседал богоравный хан, символ его владычества.

Удовлетворяя каприз своего властительного хозяина, парижский мастер изучил и придворный этикет, и чуждые ему обычаи монголов.

В этой работе Буше не мог обойтись без широкого привлечения азиатских мастеров Его произведение, созданное в космополитическом окружении монгольского правителя, – яркий пример их сотрудничества в области духовной культуры и художественного ремесла Деятельность Вильгельма Буше в описании французского миссионера – удивительный документ о богатой событиями эпохе и полной приключений жизни.

Глава 6

«Мы ушли навстречу пляске и смеху»

И так он (Тиль) станет странствовать по разным землям,

восхваляя все правое и прекрасное, смеясь во всю глотку над глупостью

Шарль де Костер

Средневековый человек умел не только молиться, но и веселиться. Светская музыка, пение, танец, представления скоморохов обладали неизъяснимым очарованием для общества, скованного религиозными догмами и запретами Праздник расцвечивал живыми и яркими красками окружающий мир.

Смеясь, средневековый человек хотя бы ненадолго отделывался от страха перед священным и авторитарным. Трагические стороны бытия и боязнь загробного возмездия временно отступали перед необузданной праздничной стихией. Вольное веселье на карнавальной площади избавляло от ненависти и смеялось над глупостью, духовно раскрепощало, давало разрядку и успокоение. «Праздничность… становилась формой второй жизни народа, вступавшего временно в утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия».[213] Смех обретал формы грубого натурализма и буйной ярмарочной буффонады. Он бросал вызов благоговейной серьезности и официальной обрядности, нарушал привычный порядок вещей. Он «выворачивал» реальность «наизнанку» и, сбивая ее с проторенной колеи, переводил в пародийный план. И тогда в карнавальной сутолоке появлялись шутовские раблезианские фигуры: «Принц любви» верхом на свинье и «Король дураков», который вел лошадь за хвост, «Аббат наслаждений», тянувший вино из бутылки в виде молитвенника, и «Аббат предусмотрительности» с огромной колбасой, «обеспечивающей его брюхо». Юмор и игра меняли местами великое и смешное, красивое и уродливое, человеческое и животное.

Народ шумит, народ кричит,

Навстречу музыка звучит

Дорога застлана шелками,

Как будто небо облаками

Когда, прогнав заботу вон,

Певучий колокольный звон

Все закоулки оглашает,

Он гром небесный заглушает,

Пускаются девицы в пляс

Какое пиршество для глаз

Кругом веселые погудки,

Литавры, барабаны, дудки,

Прыжки забавников шутов

Возликовать весь мир готов,

Сияют радостные лица[212]

Кретъен де Труа

Постоянными носителями карнавального начала в средневековом обществе являлись странствующие актеры-гистрионы, потешники. Во Франции их называли жонглерами, в Германии – шпильманами, на Руси – скоморохами. Обычно гистрион выступал как гимнаст, музыкант, плясун, песенник, мимический актер и дрессировщик.

«Ты должен играть па разных инструментах, вертеть на двух ножах мячи, перебрасывая их с одного острия на другое; показывать марионеток; прыгать через четыре кольца; завести себе приставную рыжую бороду и соответствующий костюм, чтобы рядиться и пугать дураков; приучать собаку стоять на задних лапах; знать искусство вожака обезьян, возбуждать смех зрителей потешным изображением человеческих слабостей; бегать и скакать по веревке, протянутой от одной башни к другой, смотря, чтобы она не поддалась…», – поучал трубадур Гиро де Калансон жонглера Фадета.[214]

Рис. 54. Музыканты, акробаты, танцор, танцовщица. Гравировка на серебряной крышке, найденной в Ненецком национальном округе. Византия, XII в. Гос. Эрмитаж.

Обличители мирской суетности считали призванное забавлять ремесло жонглера несовместимым с религиозной моралью. Несмотря на нападки ревнителей благочестия, скоморохи-одиночки или целые группы потешников выступали и на паперти перед простонародьем, и в дворцовых апартаментах, и даже в домах священнослужителей. Их импровизированные «арены» не требовали специальных помещений и декораций (рис. 54). Замок, постоялый двор, рыночная площадь – вот естественный фон представления. Лишенные защиты государства и общества (на Руси «походные» скоморохи приравнивались к «бражникам кабацким»), бродячие комедианты путешествовали месяцами, недоедали, мучительно боролись с усталостью, страдали от ночной стужи. Их фургоны, запряженные тощими лошадьми, колесили по всем дорогам. Взаимная поддержка, тесная товарищеская сплоченность были непременным условием существования этих бесправных и гонимых людей. Маленькая замкнутая труппа нередко составлялась по семейному принципу. Как и в новые времена, профессиональные секреты циркового искусства передавались от отца к сыновьям.

Акробаты на шесте

В августовские календы 949 г. личный секретарь итальянского короля Беренгария – Лиутпранд отправился послом в Византию. Он миновал Павию, спустился по реке По и через Венецию прибыл в Константинополь. Император Константин оказал посланнику «неслыханный и удивительный прием». В высокий пиршественный зал, где василевс и его гости возлежали за столом, уставленным золотой посудой, призвали актеров-мимов, музыкантов и акробатов.

«Вышел один человек, который нес на лбу шест, не поддерживая его руками, в 24 фута или даже более, а на нем локтем ниже верхнего конца была перекладина длиной в два локтя. Затем привели двух нагих мальчиков – на них были только набедренные повязки. Они вскарабкались вверх по шесту и выполняли там трюки, потом, перевернувшись головой вниз, опускались по нему, а он оставался неподвижным, словно бы врос корнями в землю. Наконец, после того как один из мальчиков спустился, другой, оставшись один, продолжал выступление; это привело меня в еще большее изумление.» (Лиутпранд Кремонский).[216]

Сохранились свидетельства и о других придворных спектаклях, где пронзительно звучавшая музыка сливалась с пением, пляской, эксцентрической пантомимой. На званом обеде у императрицы русскую княгиню Ольгу развлекали шуты и эквилибристы. На пышных празднествах, устроенных Ману-илом I в честь сельджукского султана Арслана II, выполнял рискованное сальто тюркский акробат.

В красочные зрелища выливались интермедии на знаменитом ипподроме столицы империи, где в интервалах между забегами колесниц толпу потешали бродячие актеры. По рассказу еврейского путешественника Вениамина Тудельского, в 1161 г. в праздник Рождества Христова на ипподроме в присутствии императора и императрицы показывали «изображения всех живущих на земле племен и народов. Туда же выпускают на травлю зверей: львов, медведей, леопардов, диких ослов, а также различных птиц, – писал он. – Подобного увеселительного зрелища нет в целом мире».[217]

Собирая толпы любопытных, наполняя улицы и площади Константинополя шумным, беспорядочным весельем, гистрионы не скупились на острые словечки, а, намекая на злободневные события или пародируя знатных особ, использовали язык иносказаний и аллегорий. Актеры-мимы, виртуозно владея жестом и движением, приемами гротеска и клоунады, разыгрывали смешные сценки из обыденной жизни. В импровизированных фарсах оживали «вечные» сюжеты – старые как мир: похождения неверного супруга и молодого гуляки, фиаско влюбленного старика, злоключения глупого скупца, сводника или незадачливого простака. Под влиянием негреческого населения столицы мимы создали собирательные образы «араба» и «армянина». Эти представители лукавого бродячего племени приводили с собой всевозможных забавных животных. Ученые обезьяны в доспехах пародировали рыцарские турниры; собака, ходившая на задних лапах, отыскивала спрятанные предметы или вытаскивала из рядов хохотавших зрителей то «скрягу», то «расточителя», то «развратника», «рогоносца» или «шулера»; наряженный медведь с уморительными ужимками изображал хмельных монахов и судейских крючкотворов. Разноцветные говорящие попугаи предсказывали будущее. Покачивая косматыми горбами и позванивая бубенцами, степенно шли верблюды, грозно рычали в клетках львы-плясуны, тащился на цепи крокодил. Представления бродячего цирка вдохновляли художников-миниатюристов. В греческих рукописях появляются фигурки музыкантов, танцоров в платье с длинными рукавами, акробатов, стоящих на руках, дрессированных обезьян, верблюдов, слонов.

Часто в Константинополе «гастролировали» выходцы с Востока: поводыри экзотических животных, арабские и сельджукские гимнасты, индийские укротители змей. Византийский историк Никифор Григора (XIV в.) дивился «необычайному и чудесному» искусству акробатов, выступивших на ипподроме.

«Они вышли первоначально из Египта и сделали как бы круг, пройдя к востоку и северу Халдею, Аравию, Персию, Мидию и Ассирию, а к западу Иверию, лежащую у Кавказа, Колхиду, Армению и другие государства, идущие до самой Византии, и во всех странах и городах показывали свое искусство… Нередко, обрываясь, эти люди ушибались до смерти. Из отечества их отправилось больше сорока человек, а достигло Византии в добром здоровье меньше двадцати… Несмотря на то, собирая со зрителей большие деньги, они продолжали ходить всюду… Оставив Византию, они через Фракию и Македонию достигли до Гадир и таким образом почти всю Вселенную сделали зрительницей своего искусства».

Эти универсальные артисты, каждый из которых «знал все», выполняли сложные трюки на канате, демонстрировали мастерство джигитовки, подбрасывали и ловили хрупкие стеклянные шары. В их репертуар входил и номер, некогда удививший Лиутпранда.

«Иной ставил на голову свою длинное копье, не меньше трех сажень, снизу доверху обвитое веревкой, образовавшей выступы, за которые мальчик ухватывался руками и ногами и, поочередно передвигая руки и ноги, в короткое время достигал самой верхушки копья, с которой потом и спускался вниз В то же самое время имевший на голове копье безостановочно прохаживался взад и вперед[218]».

Восходя к театру античных мимов, искусство средневекового «цирка» и «эстрады» по самой своей природе было международным. Для бродячих трупп не существовало языковых барьеров: выступления музыкантов, укротителей диких зверей, фокусников-иллюзионистов и мимов, «говоривших» лицом и руками, не требовало перевода.

«Тех, кто изъясняется телодвижениями, все и поймут одинаково» (Эразм Роттердамский).[219] Похожие номера демонстрировали и греческому василевсу, и киевскому князю, и императору династии Тан. «Однажды император устроил в башне Циньчжэн-лоу большое музыкальное представление. В это время в Цзяофане.[220] особым искусством славилась госпожа Ван. Она держала на голове бамбуковый шест в сто чи[221] высотой, шест заканчивался площадкой с деревьями и горами… и маленький мальчик с красным флажком в руках без устали плясал, то появляясь среди деревьев и гор, то скрываясь за ними»[222] Атлет-гигант с шестом, по которому взбирается мальчик-акробат, изображен в росписях лестничной башни киевского Софийского собора (XI в.). Этот трюк могли показывать скоморохи, бродившие по городам и селам Руси.

Интенсивный взаимообмен в области театрального творчества происходил на всем протяжении Великого шелкового пути. Нововведения, возникавшие в определенном регионе, за короткий срок становились всеобщим достоянием. С VII в. музыкальная культура Востока развивалась вне локальных границ. Этому немало способствовали странствующие актеры (рис. 55): мужские и женские ансамбли со сходными по составу инструментами выступали перед шахиншахами сасанидского Ирана (наскальные рельефы Так-и-Бостана), на пирах согдийских дихкан (живопись Пенджикента), развлекали омейядских халифов (фрески замка Каср ал-Хайр в Сирии) и владетелей Турфанского княжества (росписи в Синьцзяне).

Иранские и тюркские актеры «Западного края» (Синь-цзян, Средняя Азия, Афганистан, Северо-Западная Индия) многое внесли в музыкальную и хореографическую культуру танского Китая.

Рис. 55. Кочующие актеры «Западного края». Танская терракотовая статуэтка, VIII в.

«Вышел один человек, который нес на лбу шест, не поддерживая его руками, в 24 фута или даже более, а на нем локтем ниже верхнего конца была перекладина длиной в два локтя. Затем привели двух нагих мальчиков – на них были только набедренные повязки. Они вскарабкались вверх по шесту и выполняли там трюки, потом, перевернувшись головой вниз, опускались по нему, а он оставался неподвижным, словно бы врос корнями в землю. Наконец, после того как один из мальчиков спустился, другой, оставшись один, продолжал выступление; это привело меня в еще большее изумление.» (Лиутпранд Кремонский).[216]

Сохранились свидетельства и о других придворных спектаклях, где пронзительно звучавшая музыка сливалась с пением, пляской, эксцентрической пантомимой. На званом обеде у императрицы русскую княгиню Ольгу развлекали шуты и эквилибристы. На пышных празднествах, устроенных Ману-илом I в честь сельджукского султана Арслана II, выполнял рискованное сальто тюркский акробат.

В красочные зрелища выливались интермедии на знаменитом ипподроме столицы империи, где в интервалах между забегами колесниц толпу потешали бродячие актеры. По рассказу еврейского путешественника Вениамина Тудельского, в 1161 г. в праздник Рождества Христова на ипподроме в присутствии императора и императрицы показывали «изображения всех живущих на земле племен и народов. Туда же выпускают на травлю зверей: львов, медведей, леопардов, диких ослов, а также различных птиц, – писал он. – Подобного увеселительного зрелища нет в целом мире».[217]

Собирая толпы любопытных, наполняя улицы и площади Константинополя шумным, беспорядочным весельем, гистрионы не скупились на острые словечки, а, намекая на злободневные события или пародируя знатных особ, использовали язык иносказаний и аллегорий. Актеры-мимы, виртуозно владея жестом и движением, приемами гротеска и клоунады, разыгрывали смешные сценки из обыденной жизни. В импровизированных фарсах оживали «вечные» сюжеты – старые как мир: похождения неверного супруга и молодого гуляки, фиаско влюбленного старика, злоключения глупого скупца, сводника или незадачливого простака. Под влиянием негреческого населения столицы мимы создали собирательные образы «араба» и «армянина». Эти представители лукавого бродячего племени приводили с собой всевозможных забавных животных. Ученые обезьяны в доспехах пародировали рыцарские турниры; собака, ходившая на задних лапах, отыскивала спрятанные предметы или вытаскивала из рядов хохотавших зрителей то «скрягу», то «расточителя», то «развратника», «рогоносца» или «шулера»; наряженный медведь с уморительными ужимками изображал хмельных монахов и судейских крючкотворов. Разноцветные говорящие попугаи предсказывали будущее. Покачивая косматыми горбами и позванивая бубенцами, степенно шли верблюды, грозно рычали в клетках львы-плясуны, тащился на цепи крокодил. Представления бродячего цирка вдохновляли художников-миниатюристов. В греческих рукописях появляются фигурки музыкантов, танцоров в платье с длинными рукавами, акробатов, стоящих на руках, дрессированных обезьян, верблюдов, слонов.

Часто в Константинополе «гастролировали» выходцы с Востока: поводыри экзотических животных, арабские и сельджукские гимнасты, индийские укротители змей. Византийский историк Никифор Григора (XIV в.) дивился «необычайному и чудесному» искусству акробатов, выступивших на ипподроме.

«Они вышли первоначально из Египта и сделали как бы круг, пройдя к востоку и северу Халдею, Аравию, Персию, Мидию и Ассирию, а к западу Иверию, лежащую у Кавказа, Колхиду, Армению и другие государства, идущие до самой Византии, и во всех странах и городах показывали свое искусство… Нередко, обрываясь, эти люди ушибались до смерти. Из отечества их отправилось больше сорока человек, а достигло Византии в добром здоровье меньше двадцати… Несмотря на то, собирая со зрителей большие деньги, они продолжали ходить всюду… Оставив Византию, они через Фракию и Македонию достигли до Гадир и таким образом почти всю Вселенную сделали зрительницей своего искусства».

Эти универсальные артисты, каждый из которых «знал все», выполняли сложные трюки на канате, демонстрировали мастерство джигитовки, подбрасывали и ловили хрупкие стеклянные шары. В их репертуар входил и номер, некогда удививший Лиутпранда.

«Иной ставил на голову свою длинное копье, не меньше трех сажень, снизу доверху обвитое веревкой, образовавшей выступы, за которые мальчик ухватывался руками и ногами и, поочередно передвигая руки и ноги, в короткое время достигал самой верхушки копья, с которой потом и спускался вниз В то же самое время имевший на голове копье безостановочно прохаживался взад и вперед[218]».

Восходя к театру античных мимов, искусство средневекового «цирка» и «эстрады» по самой своей природе было международным. Для бродячих трупп не существовало языковых барьеров: выступления музыкантов, укротителей диких зверей, фокусников-иллюзионистов и мимов, «говоривших» лицом и руками, не требовало перевода.

«Тех, кто изъясняется телодвижениями, все и поймут одинаково» (Эразм Роттердамский).[219] Похожие номера демонстрировали и греческому василевсу, и киевскому князю, и императору династии Тан. «Однажды император устроил в башне Циньчжэн-лоу большое музыкальное представление. В это время в Цзяофане.[220] особым искусством славилась госпожа Ван. Она держала на голове бамбуковый шест в сто чи[221] высотой, шест заканчивался площадкой с деревьями и горами… и маленький мальчик с красным флажком в руках без устали плясал, то появляясь среди деревьев и гор, то скрываясь за ними»[222] Атлет-гигант с шестом, по которому взбирается мальчик-акробат, изображен в росписях лестничной башни киевского Софийского собора (XI в.). Этот трюк могли показывать скоморохи, бродившие по городам и селам Руси.

Формы театрально-зрелищного искусства эпохи Средневековья обладали особой мобильностью. Странствующие актеры легко разносили их по всему свету. Так, на протяжении столетий византийская народная музыка подвергалась влиянию восточной: мелодию исполняли на различных по своему тембру струнных, духовых и ударных инструментах. Благодаря культурным контактам эти инструменты теряли свои местные особенности.

Веселые по улицам похаживают,

Гудки[223] и волынки понашивают,

Промежду собою весело разговаривают:

«А где же веселым будет спать-ночевать?».[224]

Подобная музыка с ее пестротой ритмов, проникая во все слои общества, сопутствовала пирам, свадьбам, охотам. По своей структуре она сближалась с арабо-персидской, где задавали тон светские музыкально-поэтические жанры, связанные с дворцовыми увеселениями. Мелодии многоязычной уличной толпы Константинополя звучали даже на официальных торжествах: свадебные церемонии проходили под аккомпанемент тамбуринов и кимвал,[226] рождественские пляски ряженых сопровождались игрой на лютнях. Иногда благолепные песнопения и славословия императору заглушались целыми ансамблями «игрецов» – веселый и дерзкий народ заполнял царские покои.

На трубах начали играть, забили в барабаны,

Звучало сладко пение, звучали их кифары,

Разнообразной музыки звучанье раздавалось.[225]

Интенсивный взаимообмен в области театрального творчества происходил на всем протяжении Великого шелкового пути. Нововведения, возникавшие в определенном регионе, за короткий срок становились всеобщим достоянием. С VII в. музыкальная культура Востока развивалась вне локальных границ. Этому немало способствовали странствующие актеры (рис. 55): мужские и женские ансамбли со сходными по составу инструментами выступали перед шахиншахами сасанидского Ирана (наскальные рельефы Так-и-Бостана), на пирах согдийских дихкан (живопись Пенджикента), развлекали омейядских халифов (фрески замка Каср ал-Хайр в Сирии) и владетелей Турфанского княжества (росписи в Синьцзяне).

Иранские и тюркские актеры «Западного края» (Синь-цзян, Средняя Азия, Афганистан, Северо-Западная Индия) многое внесли в музыкальную и хореографическую культуру танского Китая.

Рис. 55. Кочующие актеры «Западного края». Танская терракотовая статуэтка, VIII в.

Пестрый и шумно-общительный рой чужеземных музыкантов и танцоров заполнял увеселительные кварталы разноплеменного Чанъаня. Они желанные гости и при дворе «сына неба», и в домах сановников. Многолюдные хоры мужчин и женщин, отбивая такт ногами, исполняли мелодии Памира; «словно кружащийся снег», носились танцовщицы, «сердца которых созвучны струнам, а руки покорны барабану»; проворные плясуны родом с Запада «выделывали всяческие коленца». Среди иноземных напевов китайские знатоки различали музыку Бухары, Самарканда, Чача.

Юношей из Ташкента (Шито) люди видят редко,

Танцует на корточках перед винной чашей и носится, словно птица.

Тканая иноземная шапка, торчит острый ее конец,

Хуское платье тонкой шерстяной ткани, маленькие рукава,

Отбросил блюдо с виноградом,

Поглядел на запад и вспомнил родные места, куда далека дорога.

Прыгает, крутится, позванивает драгоценный пояс,

Ногами выделывает всяческие коленца – расшитые сапоги мягки.

Сидящие вокруг не болтают, все глазами впились.[227]

Лю Янъ-ши

С песней по свету

И на Западе, и на Востоке полную случайностей жизнь кочевников вели поэты и певцы, одержимые беспокойным «духом бродяжничества». Материальная необеспеченность и зависимость от прихотей богатого покровителя, неудовлетворенность настоящим и стремление к новизне обрекали их на вечные скитания. Многие в течение жизни так и не находили постоянного пристанища: политические бури, войны и тяга к перемене мест носили их по волнам житейского моря до конца дней.

Народные сказители странствовали по Востоку вплоть до недавнего времени. Экспедиция Н. К. Рериха встречала их даже на безлюдных просторах Центральной Азии.

«В пустыне вас нагоняет проезжий певец – сказитель легенд и сказок – бакша. За плечами его длинная ситара,[232] в сумках седла несколько разных барабанов. „Бакша, спой нам!" – И бродячий певец опускает поводья своего коня и вливает в тишину пустыни сказ о Шабистане, о прекрасных царевичах и добрых и злых волшебницах».[233]

В раннесредневековой Европе, где знание ученой латыни монополизировала просвещенная элита, эпическая поэзия на народных диалектах распространялась в устной передаче. Носителями живого слова для не умевших читать, но любивших слушать стали жонглеры – профессиональные певцы и декламаторы-исполнители, а иногда и авторы песен, поэм и повестей. Они комбинировали прозу со стихом: прозу передавали в декламационной манере, стиховую часть пели. В исполняемых под музыкальный аккомпанемент эпических сказаниях, где историческая канва почти исчезла под разновременными напластованиями, запечатлелась коллективная память и коллективная фантазия народа, переданные певцу длинной чередой поколений. Бережно хранимые воспоминания о «славных деяниях предков» окружал ореол древности; достоверность занимательных повествований о былом ни в ком не вызывала сомнений. В героических поэмах черпали образцы для подражания; средневековый люд находил в них поучение и забаву. Появление светской литературы на народных языках не преуменьшило роли фольклора, ибо доступ к книге оставался привилегией немногих избранных. Поэтому устное творчество пережило века.

Общедоступность искусства бродячих певцов обеспечивала им многолюдную и пеструю аудиторию. Их песни звучали в деревне и городе, на корабле и в таверне, на церковной паперти, в замке и монастыре. Когда вокруг жонглера собирался все возраставший кружок слушателей, он энергичным возгласом призывал к тишине и начинал речитатив, аккомпанируя себе на маленькой арфе или виоле. Героико-эпическую песню или духовный стих жонглер исполнял торжественно-приподнято. Рассказывая сказку или полную плебейского задора новеллу, он добивался наглядности повествования, старался «заразить» слушателей своими чувствами.

«Он то повышает, то понижает голос, делает паузы, играет и жестикулирует… Настроение и восторг слушателей передаются и ему, и особенно когда аудитория не может сдержать смеха, он увлекательно и заразительно хохочет вместе с ними, прерывая рассказ. Необычайно подвижно и его лицо Морщины его то собираются, то разглаживаются, брови насупливаются, когда речь идет о суровых и печальных фактах; с появлением же в рассказе сентиментальных и идиллических сцен на его лице появляется улыбка. В торжественных и патетических местах он приподнимается, лицо становится суровым, поднимает руку и грозит пальцем».[234]

И слушатели не скупились на монетки, которые бросали жонглеру, «завернув полу кафтана». Знатный сеньор щедро награждал сказителя, который достойно восхвалил подвиги его предков на званом пиру. Духовные лица поощряли исполнителей благочестивых поэм о чудесах святых и знаменитых реликвиях. Вместе с торговыми караванами, паломниками или крестоносным ополчением жонглеры переправлялись через широко разлившиеся реки, заходили в богатые и славные города, пересекали границы нередко враждующих государств. Они поспевали везде, всегда оказываясь там, где скапливался народ: на церковном празднике и ярмарке, на выборах нового папы и свадебном торжестве в замковых покоях. Перед ними опускались подъемные мосты замков, гостеприимно распахивались ворота дворцов и двери деревенских харчевен. Знали, что их приход нарушит унылую монотонность будней, введет в соприкосновение с широким миром, раскинувшимся за пределами ближней округи.

Кочевую жизнь профессионального певца вел и видный немецкий лирик Вальтер фон дер Фогельвейде, и рыцарь из Баварии Тангейзер, вокруг имени которого сложились легенды. Первый, покинув Вену, много странствовал по Германии, Италии и Франции, а второй в заботе о спасении души испытал все тяготы морского путешествия в Палестину. «Двенадцать яростных ветров» Средиземноморья дули в паруса его корабля.

Себе порой я в тягость сам,

Мне нет нигде покоя —

Сегодня здесь, а завтра там —

Желание такое!

Тангейзер

Временами поэт уже «не чаял избавленья».

Ах, тот, кто движется вперед,

Счастливейший на свете!

А я все жду, когда придет

Ко мне попутный ветер!

Сирокко шел с востока,

Летела трамонтана,

Зюйд-вест трубил жестоко

С пустыни океана.

Мистралем обжигало и греческим пронзило,

Норд-ост дул и арзура, левант им отвечал,

Подуло африканским, турецким просквозило, —

Одиннадцать свистели, двенадцатый крепчал.

Согласно Саади, путешествия неотделимы от ремесла певца, «который голосом Давида останавливает течение воды и птицу в полете». Специальные наставления скоморохам-мутрибам.[229] гласили: при входе во дворец нельзя хмуриться; следует заучить много газелей[230] на все случаи жизни – о разлуке и свидании, верности и жестокости, наслаждении и жалобе. Сообразно времени года нужно выбирать песни весенние и осенние, зимние и летние. «Если бы даже ты был несравненным мастером своего дела, все же смотри на вкусы твоих слушателей» («Кабус-наме»)[231]

Однажды бурей злою

Меня к скале прижало,

А в этом – я не скрою —

Веселенького мало.

Когда сломались весла, смекните, что случилось!

Порвало парус в клочья, пустило по воде.

Мне все гребцы сказали, что им не приходилось

Терпеть, как этой ночью, и я скорбел в беде.[228]

Народные сказители странствовали по Востоку вплоть до недавнего времени. Экспедиция Н. К. Рериха встречала их даже на безлюдных просторах Центральной Азии.

«В пустыне вас нагоняет проезжий певец – сказитель легенд и сказок – бакша. За плечами его длинная ситара,[232] в сумках седла несколько разных барабанов. „Бакша, спой нам!" – И бродячий певец опускает поводья своего коня и вливает в тишину пустыни сказ о Шабистане, о прекрасных царевичах и добрых и злых волшебницах».[233]

В раннесредневековой Европе, где знание ученой латыни монополизировала просвещенная элита, эпическая поэзия на народных диалектах распространялась в устной передаче. Носителями живого слова для не умевших читать, но любивших слушать стали жонглеры – профессиональные певцы и декламаторы-исполнители, а иногда и авторы песен, поэм и повестей. Они комбинировали прозу со стихом: прозу передавали в декламационной манере, стиховую часть пели. В исполняемых под музыкальный аккомпанемент эпических сказаниях, где историческая канва почти исчезла под разновременными напластованиями, запечатлелась коллективная память и коллективная фантазия народа, переданные певцу длинной чередой поколений. Бережно хранимые воспоминания о «славных деяниях предков» окружал ореол древности; достоверность занимательных повествований о былом ни в ком не вызывала сомнений. В героических поэмах черпали образцы для подражания; средневековый люд находил в них поучение и забаву. Появление светской литературы на народных языках не преуменьшило роли фольклора, ибо доступ к книге оставался привилегией немногих избранных. Поэтому устное творчество пережило века.

Общедоступность искусства бродячих певцов обеспечивала им многолюдную и пеструю аудиторию. Их песни звучали в деревне и городе, на корабле и в таверне, на церковной паперти, в замке и монастыре. Когда вокруг жонглера собирался все возраставший кружок слушателей, он энергичным возгласом призывал к тишине и начинал речитатив, аккомпанируя себе на маленькой арфе или виоле. Героико-эпическую песню или духовный стих жонглер исполнял торжественно-приподнято. Рассказывая сказку или полную плебейского задора новеллу, он добивался наглядности повествования, старался «заразить» слушателей своими чувствами.

«Он то повышает, то понижает голос, делает паузы, играет и жестикулирует… Настроение и восторг слушателей передаются и ему, и особенно когда аудитория не может сдержать смеха, он увлекательно и заразительно хохочет вместе с ними, прерывая рассказ. Необычайно подвижно и его лицо Морщины его то собираются, то разглаживаются, брови насупливаются, когда речь идет о суровых и печальных фактах; с появлением же в рассказе сентиментальных и идиллических сцен на его лице появляется улыбка. В торжественных и патетических местах он приподнимается, лицо становится суровым, поднимает руку и грозит пальцем».[234]

И слушатели не скупились на монетки, которые бросали жонглеру, «завернув полу кафтана». Знатный сеньор щедро награждал сказителя, который достойно восхвалил подвиги его предков на званом пиру. Духовные лица поощряли исполнителей благочестивых поэм о чудесах святых и знаменитых реликвиях. Вместе с торговыми караванами, паломниками или крестоносным ополчением жонглеры переправлялись через широко разлившиеся реки, заходили в богатые и славные города, пересекали границы нередко враждующих государств. Они поспевали везде, всегда оказываясь там, где скапливался народ: на церковном празднике и ярмарке, на выборах нового папы и свадебном торжестве в замковых покоях. Перед ними опускались подъемные мосты замков, гостеприимно распахивались ворота дворцов и двери деревенских харчевен. Знали, что их приход нарушит унылую монотонность будней, введет в соприкосновение с широким миром, раскинувшимся за пределами ближней округи.