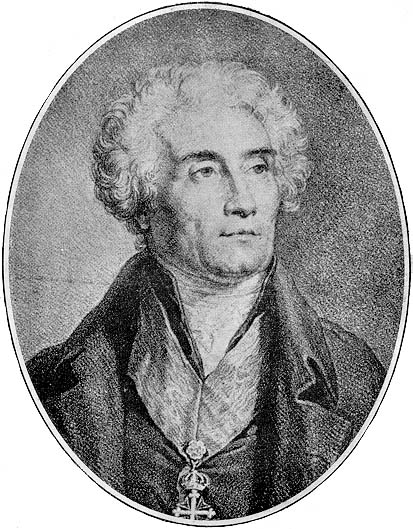

Жозеф де Местр. РАСУЖДЕНИЯ О ФРАНЦИИ.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ.

Впервые публикуя на русском языке работу Жозефа де Местра

«Рассуждения о Франции», издатели встретились с громадными трудностями этого предприятия, не всегда преодоленными ими. Дело не только в том, что

«Рассуждения» создавались два века назад, в «подполье», содержат множество намеков, недосказанностей, понятных только его современникам, дело не только в неразработанности научного языка того времени, употреблении автором ряда ключевых терминов в непривычном для современного читателя смысле. Главная трудность все-таки состоит в другом — в почти полном отсутствии традиции перевода на русский трудов этого консервативного религиозного мыслителя. Конечно, предлагаемая работа Местра, как и другие, была известна просвещенной, думающей России, с ней были знакомы многие декабристы; ее читали, о ней размышляли П.Я. Чаадаев, Ф.И. Тютчев. Но на русский язык «Рассуждения», как и другие политико-философские произведения де Местра, так и не были переведены. В советское время серьезные исследователи творчества Жозефа де Местра, такие как Л.П. Карсавин, А.Н. Шебунин, подвергались репрессиям, уничтожались в лагерях.

Вот почему переводчики и редакторы опирались прежде всего на богатую традицию изучения творчества Местра на его родине. Достойным представителем этой традиции является профессор Савойского университета г-н Жан-Луи Дарсель. На основе авторской рукописи «Рассуждений» он скрупулезно и бережно подготовил их научное издание (Женева, (стр.6 >) «Эдисьон Слаткин», 1980). Публикация труда была воспроизведена в сборнике произведений, Жозефа де Местра, выпущенным в Париже к 200-летию Великой французской революции издательством «Пресс Юниверситэр де Франс». Русский перевод выполнен именно по данному тексту.

Мы пользуемся возможностью, чтобы поблагодарить г-на Дарселя и оба указанные издательства за разрешение перепечатать (с сокращениями) вступительную статью к сборнику, редакторские примечания и особенно фрагменты рукописи Местра, не вошедшие в окончательный текст книги, которые позволяют лучше понять ход мыслей автора, заглянуть в его творческую лабораторию.

В некоторых случаях переводчики попытались дать дополнительный справочный материал, особенно там, где Местр обращается к произведениям античных и других авторов. Их пассажи, как признает он сам, в ряде случаев цитируются по памяти, иногда пересказываются. Поэтому переводчики сочли уместным в нескольких местах привести, для сравнения, соответствующие тексты в прямых переводах с древнегреческого и латинского языков на русский. В книге указана принадлежность подстрочных примечаний Жозефу де Местру, а также русским переводчикам. Все остальные примечания сделаны Ж.-Л. Дарселем.

Очевидно, что издание основных теоретических произведений Жозефа де Местра на русском языке дело будущего. Оно предполагает создание определенного исследовательского «задела», а также устранение тех пробелов и односторонностей в изучении мировой политико-философской мысли, которые складывались в нашей стране многими десятилетиями. Если предлагаемое издание «Рассуждений о Франции» на русском языке хотя бы отчасти послужит решению этой задачи, значит труд переводчиков и редакторов не пропадет даром. (стр.7 >)

Вот почему переводчики и редакторы опирались прежде всего на богатую традицию изучения творчества Местра на его родине. Достойным представителем этой традиции является профессор Савойского университета г-н Жан-Луи Дарсель. На основе авторской рукописи «Рассуждений» он скрупулезно и бережно подготовил их научное издание (Женева, (стр.6 >) «Эдисьон Слаткин», 1980). Публикация труда была воспроизведена в сборнике произведений, Жозефа де Местра, выпущенным в Париже к 200-летию Великой французской революции издательством «Пресс Юниверситэр де Франс». Русский перевод выполнен именно по данному тексту.

Мы пользуемся возможностью, чтобы поблагодарить г-на Дарселя и оба указанные издательства за разрешение перепечатать (с сокращениями) вступительную статью к сборнику, редакторские примечания и особенно фрагменты рукописи Местра, не вошедшие в окончательный текст книги, которые позволяют лучше понять ход мыслей автора, заглянуть в его творческую лабораторию.

В некоторых случаях переводчики попытались дать дополнительный справочный материал, особенно там, где Местр обращается к произведениям античных и других авторов. Их пассажи, как признает он сам, в ряде случаев цитируются по памяти, иногда пересказываются. Поэтому переводчики сочли уместным в нескольких местах привести, для сравнения, соответствующие тексты в прямых переводах с древнегреческого и латинского языков на русский. В книге указана принадлежность подстрочных примечаний Жозефу де Местру, а также русским переводчикам. Все остальные примечания сделаны Ж.-Л. Дарселем.

Очевидно, что издание основных теоретических произведений Жозефа де Местра на русском языке дело будущего. Оно предполагает создание определенного исследовательского «задела», а также устранение тех пробелов и односторонностей в изучении мировой политико-философской мысли, которые складывались в нашей стране многими десятилетиями. Если предлагаемое издание «Рассуждений о Франции» на русском языке хотя бы отчасти послужит решению этой задачи, значит труд переводчиков и редакторов не пропадет даром. (стр.7 >)

ОТ РЕДАКТОРА ФРАНЦУЗСКОГО ИЗДАНИЯ.

Dasne igitur nobis, Deorum immortalium natura, ratione, potestate, mente, numine, sive quod est aliud verbum quo planius significern quod volo, naturam omnern divitus regi? Nam si hoc non probas, a Deo nobis causa ordienda est potissimum.

Cic., De Leg., 1, 18 [1]

Труд первоначально назывался Религиозные и моральные размышления о Франции. Винье дез Этоль в своих заметках по прочтении его посоветовал остановиться на названии: Размышления о Франции. Жозеф де Местр выбрал другое: Религиозные рассуждения о Франции.

На титульном листе рукописи имеется следующая помета:

«Г-н Малле дю Пан [2] написал мне относительно этого названия: если вы оставите эпитет религиозные, никто вас не прочтет. Один из моих друзей (г-н барон Винье дез Этоль) заменил его словом моральные, но я отказался от всех определений. (стр.8 >)

Произведение было отпечатано по этой рукописи в Базеле, первый раз в издательстве Фош-Бореля. [3]»

В рукописи первоначально имелось такое посвящение:

«Г-ну ***

Господин,

Если у этого незначительного сочинения есть какое-то достоинство, то оно им целиком обязано Вам: при написании его я думал о том, что я должен буду Вам его представить, и я старался сделать его менее недостойным Вас. Вся моя печаль проистекает из-за невозможности украсить эти страницы вашим почтенным именем; мне было бы приятно воздать публично должное одному из тех редких людей, которые Промыслом Божиим время от времени ставятся на рубежах двух поколений; для чести одного и для наставления другого.

Я с уважением остаюсь, Господин, вашим покорнейшим и послушнейшим слугой.

Лозанна, 10 февраля 1797 года».

Жозеф де Местр приписал далее: «Это посвящение было обращено к знаменитому бернскому поверенному Штейгеру. [4]Некоторые политические соображения заставили опустить посвящение. После этого я почувствовал немалое облегчение; ибо в последней фразе были вычурность и неясность».

Посвящение было заменено Уведомлением Издателей, принадлежащим перу Жака Малле дю Пана, оригинал текста которого включен в рукопись: (стр.9 >)

«Благодаря случаю в наших руках оказалась рукопись Сочинения, которое вам предстоит прочитать. Автор его нам неизвестен; но мы знаем, что он отнюдь не француз; это станет заметным при чтении Книги. Слишком много иностранцев, без сомнения, особенно в Германии, взялись и еще берутся судить о Революции, ее причинах, ее природе, ее действующих лицах и ее последствиях по прочтению нескольких газет. Отнюдь не должно смешивать это пустословие с искусным и поучительным Сочинением, публикуемым нами.

Не принимая все взгляды автора, не одобряя некоторые из его идей, которые кажутся близкими к парадоксу; признавая, в особенности, что Глава о старой Французской Конституции несет на себе слишком явный отпечаток вынужденности из-за того, что Автор, не обладая достаточными знаниями, по необходимости обратился к утверждениям некоторых пристрастных сочинителей, ему нельзя будет отказать ни в большой образованности, ни в искусстве употребить ее в деле, ни в принципах, обладающих неоспоримой правотой.

Кажется, что эта рукопись, испещренная помарками, не была заново просмотрена автором и что работа его не завершена: отсюда некоторые небрежности в высказываниях, некоторые непоследовательности и иногда излишняя сухость в отдельных умозаключениях, чрезмерно категоричных. Но эти несовершенства окупились своеобразием стиля, силой и верностью выражений, обилием страниц, достойных лучших писателей, где обширный ум соединяется с живой и блестящей проницательностью, которая в тумане спорной политики намечает новые пути и результаты.

Пусть эта работа будет обдумана Французами! Она была бы для них лучшим путеводителем, чем эта второразрядная метафизика, поглощенная сиюминутными обстоятельствами, заблудившаяся в химерических (стр.10 >) разборах, которая верит в то, что предваряет или предсказывает события, тогда как события увлекают ее за собой, а ей не достает даже смысла, чтобы это заметить».

Жозеф де Местр был раздосадован некоторыми оговорками или критическими замечаниями, сделанными Малле дю Паном: [5]он исключил Уведомление Издателейиз издания 1821 года.

Ж.-Л. Дарсель

Глава первая.

О РЕВОЛЮЦИЯХ.

(стр.11 >)Все мы привязаны к престолу Всевышнего гибкими узами, которые удерживают нас, не порабощая.

Одно из самых больших чудес во всеобщем порядке вещей — это поступки свободных существ под божественной дланью. Покоряясь добровольно, они действуют одновременно по собственному желанию и по необходимости: они воистину делают, что хотят, но не властны расстроить всеобщие начертания. Каждое из этих существ находится в центре какой-либо области деятельности, диаметр которой изменяется по воле превечного геометра, умеющего распространять, ограничивать, останавливать или направлять волю, не искажая ее природы.

В деяниях человека все убого, как убог он сам; намерения ограниченны, способы грубы, действия негибки, движения тяжелы и следствия однообразны. В деяниях божественных богатства бесконечного проявляются открыто, вплоть до самых малых его частей. Свою мощь оно проявляет, играючи: все в руках его податливо, ничто не может устоять против него; всё оно обращает в свое орудие, даже препятствие: неправильности, производимые свободно действующими силами, оказываются встроенными во всеобщий порядок.

Если представить себе часы, все пружины которых непрерывно изменялись бы в силе, весе, размере, форме и положении, однако неизменно показывающие время, сложится какое-то представление о соотношении действий свободных существ и помыслов Творца.(стр.12 >)

В моральном и политическом мире, как и в мире материальном, есть общий порядок, и есть исключения из этого порядка. Обычно мы видим череду следствий, производимых одними и теми же причинами. Но порой мы видим прерванные деяния, уничтоженные причины и новые следствия.

Чудоесть следствие, производимое божественным или сверхчеловеческим намерением, которое приостанавливает обычную причину или противодействует оной. [6]Если посреди зимы человек, в присутствии тысячи свидетелей, приказывает дереву мгновенно покрыться листвой и плодоносить, и если дерево повинуется, то все будут восклицать о чуде и склонятся перед чудотворцем. Но французская Революция и все то, что происходит в Европе в сей час, столь же чудесны в своем роде, как и внезапное плодоношение дерева в январе: однако люди, вместо того чтобы этим восхищаться, отвращают от него взоры или несут вздор.

В мире материальном, куда человек входит отнюдь не как причина, [7]он вполне может восхищаться тем, чего не понимает. Но в области собственной (стр. 13 >) деятельности, где человек чувствует себя свободной причиной, гордыня легко заставляет его усматривать беспорядокповсюду, где деяния его приостановлены или расстроены.

Определенные меры, которые властен проводить человек, исправно вызывают определенные последствия при обычном ходе вещей. Если человек не достигает своей цели, то знает, почему, или полагает, что знает; он понимает трудности, оценивает их и ничто его не удивляет.

Но во времена революций путы, которые связывают человека, внезапно укорачиваются, его деяния истощаются, а применяемые средства вводят его в заблуждение. И тогда, увлекаемый неведомой силой, он досадует на нее, и вместо того, чтобы поцеловать руку, что удерживает его, отрекается от этой силы или наносит ей оскорбления. [8]

Я в этом ничего не понимаю, — таковы расхожие слова сегодня. Эти слова весьма рассудительны, если обращают нас к первопричине, которая открывает людям в сей час столь внушительное зрелище; эти слова глупы, если выражают лишь досаду или бесплодное уныние.

«Как же так, раздается отовсюду, самые преступные в мире люди одерживают победу над вселенной! Ужасное цареубийство свершается столь успешно, как только могли надеяться на это предпринявшие его! Монархия в оцепенении по всей Европе! Враги Монархии находят союзников даже на престолах!. [9]Злодеям все удается! Самые грандиозные их замыслы (стр.14 >) беспрепятственно осуществляются [10]в то время как праведная сторона несчастна и выглядит нелепой во всем, что она предпринимает! [11]Преданность гонима общественным мнением повсюду в Европе! [12]Первые люди государства неизменно обманываются! Самые выдающиеся военачальники унижены! И так далее».

Все так, конечно, ибо первым условием объявленной революции является то, что не существует ничего, способного ее предупредить, и что тем, кто хочет ей воспрепятствовать, ничего не удается.

Но никогда порядок так не очевиден, никогда Провидение так не осязаемо, как тогда, когда высшая сила подменяет силы человека и действует сама по себе: именно это мы видим в сей час.

Самое поразительное во французской Революции — увлекающая за собой ее мощь, которая устраняет все препятствия. Этот вихрь уносит как легкие соломинки все, чем человек мог от него заслониться: никто еще безнаказанно не смог преградить ему дорогу. Чистота помыслов могла высветить препятствие, и только; и эта ревнивая сила, неуклонно двигаясь к своей цели, равно низвергает Шаретта, Дюмурье и Друэ. [13]

С полным основанием было отмечено, что французская Революция управляет людьми более, чем (стр. 15 >) люди управляют ею. Это наблюдение очень справедливо, и хотя его можно было бы отнести в большей или меньшей степени ко всем великим революциям, однако оно никогда еще не было более разительным, нежели теперь.

И даже злодеи, которые кажутся вожаками революции, участвуют в ней лишь в качестве простых орудий, и как только они проявляют намерение возобладать над ней, они подло низвергаются.

Установившие Республику люди сделали это, не желая того и не зная, чтб они совершили; их к тому привели события: замысленный заранее проект не удался бы.

Никогда Робеспьер, Колло или Барэр не помышляли об установлении революционного правительства и режима Террора. Их к этому незаметно привели обстоятельства, и никогда более не случится подобное. Эти невероятно посредственные люди подчинили виновную нацию наиужасающему деспотизму из известных в истории, и обретенное ими могущество наверняка поразило их самих больше всех остальных в королевстве. [14]

Но в тот самый миг, когда сии презренные тираны умножили до предела преступления, без которых не могла обойтись Революция в этой фазе, волна опрокинула их. [15]Эта могущественная власть, заставлявшая содрогаться Францию и Европу, не выдержала первого же толчка; и поскольку в этой революции, полностью преступной, не должно было заключаться ничего великого, ничего возвышенного, то, по воле (стр.16 >) Провидения, первый удар по ней нанесли септембризеры, [16]чтобы само правосудие оказалось обесчещенным. [17]

Часто удивлялись тому, что люди более чем посредственные вернее судили о французской Революции, чем люди, обладающие наилучшим талантом, что эти первые сильно верили в нее, в то время как опытные политики еще вовсе в нее не верили. Именно эта убежденность была одним из орудий Революции, которая могла преуспеть только благодаря распространенности и энергии революционного духа, или, если позволительно так выразиться, благодаря верев революцию. Таким образом, люди бездарные и невежественные очень хорошо управляли тем, что они называли революционной колесницей. Они отваживались на все, не страшась контр-революции; они неизменно двигались вперед, не оглядываясь назад. И все им удавалось, ибо они являлись лишь орудиями некой силы, понимавшей в происходящем больше них самих. В своей революционной карьере эти люди не делали ошибок по той причине, по которой флейтист Вокансона [18]никогда не исторгает фальшивых нот. (стр. 17 >)

Революционный поток последовательно устремлялся в различные стороны. И самые видные люди революции получали какую-то власть и известность, которые могли им принадлежать, лишь в этой струе. Как только они пытались плыть против течения или хотя бы отклониться от него, стать в стороне, позаботиться о себе, как они тотчас же исчезали со сцены.

Посмотрите на этого Мирабо, который столь отличился в революции: в сущности, он был королем торжища. Преступлениями, им совершенными, книгами, благодаря ему появившимися, этот человек споспешествовал народному движению: он вставал вслед за уже пришедшей в движение массой и подталкивал ее в определившемся направлении; никогда его влияние не превосходило этот предел. Вместе с другим героем революции, [19]Мирабо разделял власть возмущать толпу, не обладая силой управлять ею: вот в чем подлинная печать посредственности в политических смутах. Мятежники менее блестящие, чем он, а на деле более ловкие и могущественные, обращали его влияние к своей выгоде. [20]Он гремел на трибуне, а они его одурачивали. Он сказал, умирая, что если бы выжил, то собрал бы разбросанные части Монархии. А когда его влияние было наибольшим и когда он пожелал лишь стать во главе правительства, то был отброшен своими подчиненными как ребенок.

Наконец, чем больше наблюдаешь за кажущимися самыми деятельными персонажами Революции, тем более находишь в них что-то пассивное и механическое. Никогда не лишне повторить, что отнюдь не люди ведут революцию, а что сама революция (стр. 18 >) использует людей в своих собственных целях. Очень верно, когда говорят, что она свершается сама собой. Эти слова означают, что никогда доселе Божество не являло себя столь зримо в человеческих событиях. И если оно прибегает к самым презренным орудиям, то потому, что карает ради возрождения.

Одно из самых больших чудес во всеобщем порядке вещей — это поступки свободных существ под божественной дланью. Покоряясь добровольно, они действуют одновременно по собственному желанию и по необходимости: они воистину делают, что хотят, но не властны расстроить всеобщие начертания. Каждое из этих существ находится в центре какой-либо области деятельности, диаметр которой изменяется по воле превечного геометра, умеющего распространять, ограничивать, останавливать или направлять волю, не искажая ее природы.

В деяниях человека все убого, как убог он сам; намерения ограниченны, способы грубы, действия негибки, движения тяжелы и следствия однообразны. В деяниях божественных богатства бесконечного проявляются открыто, вплоть до самых малых его частей. Свою мощь оно проявляет, играючи: все в руках его податливо, ничто не может устоять против него; всё оно обращает в свое орудие, даже препятствие: неправильности, производимые свободно действующими силами, оказываются встроенными во всеобщий порядок.

Если представить себе часы, все пружины которых непрерывно изменялись бы в силе, весе, размере, форме и положении, однако неизменно показывающие время, сложится какое-то представление о соотношении действий свободных существ и помыслов Творца.(стр.12 >)

В моральном и политическом мире, как и в мире материальном, есть общий порядок, и есть исключения из этого порядка. Обычно мы видим череду следствий, производимых одними и теми же причинами. Но порой мы видим прерванные деяния, уничтоженные причины и новые следствия.

Чудоесть следствие, производимое божественным или сверхчеловеческим намерением, которое приостанавливает обычную причину или противодействует оной. [6]Если посреди зимы человек, в присутствии тысячи свидетелей, приказывает дереву мгновенно покрыться листвой и плодоносить, и если дерево повинуется, то все будут восклицать о чуде и склонятся перед чудотворцем. Но французская Революция и все то, что происходит в Европе в сей час, столь же чудесны в своем роде, как и внезапное плодоношение дерева в январе: однако люди, вместо того чтобы этим восхищаться, отвращают от него взоры или несут вздор.

В мире материальном, куда человек входит отнюдь не как причина, [7]он вполне может восхищаться тем, чего не понимает. Но в области собственной (стр. 13 >) деятельности, где человек чувствует себя свободной причиной, гордыня легко заставляет его усматривать беспорядокповсюду, где деяния его приостановлены или расстроены.

Определенные меры, которые властен проводить человек, исправно вызывают определенные последствия при обычном ходе вещей. Если человек не достигает своей цели, то знает, почему, или полагает, что знает; он понимает трудности, оценивает их и ничто его не удивляет.

Но во времена революций путы, которые связывают человека, внезапно укорачиваются, его деяния истощаются, а применяемые средства вводят его в заблуждение. И тогда, увлекаемый неведомой силой, он досадует на нее, и вместо того, чтобы поцеловать руку, что удерживает его, отрекается от этой силы или наносит ей оскорбления. [8]

Я в этом ничего не понимаю, — таковы расхожие слова сегодня. Эти слова весьма рассудительны, если обращают нас к первопричине, которая открывает людям в сей час столь внушительное зрелище; эти слова глупы, если выражают лишь досаду или бесплодное уныние.

«Как же так, раздается отовсюду, самые преступные в мире люди одерживают победу над вселенной! Ужасное цареубийство свершается столь успешно, как только могли надеяться на это предпринявшие его! Монархия в оцепенении по всей Европе! Враги Монархии находят союзников даже на престолах!. [9]Злодеям все удается! Самые грандиозные их замыслы (стр.14 >) беспрепятственно осуществляются [10]в то время как праведная сторона несчастна и выглядит нелепой во всем, что она предпринимает! [11]Преданность гонима общественным мнением повсюду в Европе! [12]Первые люди государства неизменно обманываются! Самые выдающиеся военачальники унижены! И так далее».

Все так, конечно, ибо первым условием объявленной революции является то, что не существует ничего, способного ее предупредить, и что тем, кто хочет ей воспрепятствовать, ничего не удается.

Но никогда порядок так не очевиден, никогда Провидение так не осязаемо, как тогда, когда высшая сила подменяет силы человека и действует сама по себе: именно это мы видим в сей час.

Самое поразительное во французской Революции — увлекающая за собой ее мощь, которая устраняет все препятствия. Этот вихрь уносит как легкие соломинки все, чем человек мог от него заслониться: никто еще безнаказанно не смог преградить ему дорогу. Чистота помыслов могла высветить препятствие, и только; и эта ревнивая сила, неуклонно двигаясь к своей цели, равно низвергает Шаретта, Дюмурье и Друэ. [13]

С полным основанием было отмечено, что французская Революция управляет людьми более, чем (стр. 15 >) люди управляют ею. Это наблюдение очень справедливо, и хотя его можно было бы отнести в большей или меньшей степени ко всем великим революциям, однако оно никогда еще не было более разительным, нежели теперь.

И даже злодеи, которые кажутся вожаками революции, участвуют в ней лишь в качестве простых орудий, и как только они проявляют намерение возобладать над ней, они подло низвергаются.

Установившие Республику люди сделали это, не желая того и не зная, чтб они совершили; их к тому привели события: замысленный заранее проект не удался бы.

Никогда Робеспьер, Колло или Барэр не помышляли об установлении революционного правительства и режима Террора. Их к этому незаметно привели обстоятельства, и никогда более не случится подобное. Эти невероятно посредственные люди подчинили виновную нацию наиужасающему деспотизму из известных в истории, и обретенное ими могущество наверняка поразило их самих больше всех остальных в королевстве. [14]

Но в тот самый миг, когда сии презренные тираны умножили до предела преступления, без которых не могла обойтись Революция в этой фазе, волна опрокинула их. [15]Эта могущественная власть, заставлявшая содрогаться Францию и Европу, не выдержала первого же толчка; и поскольку в этой революции, полностью преступной, не должно было заключаться ничего великого, ничего возвышенного, то, по воле (стр.16 >) Провидения, первый удар по ней нанесли септембризеры, [16]чтобы само правосудие оказалось обесчещенным. [17]

Часто удивлялись тому, что люди более чем посредственные вернее судили о французской Революции, чем люди, обладающие наилучшим талантом, что эти первые сильно верили в нее, в то время как опытные политики еще вовсе в нее не верили. Именно эта убежденность была одним из орудий Революции, которая могла преуспеть только благодаря распространенности и энергии революционного духа, или, если позволительно так выразиться, благодаря верев революцию. Таким образом, люди бездарные и невежественные очень хорошо управляли тем, что они называли революционной колесницей. Они отваживались на все, не страшась контр-революции; они неизменно двигались вперед, не оглядываясь назад. И все им удавалось, ибо они являлись лишь орудиями некой силы, понимавшей в происходящем больше них самих. В своей революционной карьере эти люди не делали ошибок по той причине, по которой флейтист Вокансона [18]никогда не исторгает фальшивых нот. (стр. 17 >)

Революционный поток последовательно устремлялся в различные стороны. И самые видные люди революции получали какую-то власть и известность, которые могли им принадлежать, лишь в этой струе. Как только они пытались плыть против течения или хотя бы отклониться от него, стать в стороне, позаботиться о себе, как они тотчас же исчезали со сцены.

Посмотрите на этого Мирабо, который столь отличился в революции: в сущности, он был королем торжища. Преступлениями, им совершенными, книгами, благодаря ему появившимися, этот человек споспешествовал народному движению: он вставал вслед за уже пришедшей в движение массой и подталкивал ее в определившемся направлении; никогда его влияние не превосходило этот предел. Вместе с другим героем революции, [19]Мирабо разделял власть возмущать толпу, не обладая силой управлять ею: вот в чем подлинная печать посредственности в политических смутах. Мятежники менее блестящие, чем он, а на деле более ловкие и могущественные, обращали его влияние к своей выгоде. [20]Он гремел на трибуне, а они его одурачивали. Он сказал, умирая, что если бы выжил, то собрал бы разбросанные части Монархии. А когда его влияние было наибольшим и когда он пожелал лишь стать во главе правительства, то был отброшен своими подчиненными как ребенок.

Наконец, чем больше наблюдаешь за кажущимися самыми деятельными персонажами Революции, тем более находишь в них что-то пассивное и механическое. Никогда не лишне повторить, что отнюдь не люди ведут революцию, а что сама революция (стр. 18 >) использует людей в своих собственных целях. Очень верно, когда говорят, что она свершается сама собой. Эти слова означают, что никогда доселе Божество не являло себя столь зримо в человеческих событиях. И если оно прибегает к самым презренным орудиям, то потому, что карает ради возрождения.

Глава вторая

[21].

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ПУТЯХ ПРОВИДЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

(стр.19 >)На каждую нацию, как и на каждого индивида, возложена миссия, подлежащая исполнению. Франция осуществляет над Европой подлинную власть, оспоривать которую было бы бесполезно и которой она злоупотребила самым предосудительным образом. Именно Франция была во главе религиозной системы, и не без основания Король Французов назывался

христианнейшим. По этому поводу Боссюэ не произнес ни одного слова сверх меры. Однако, поскольку Франция использовала свое влияние, чтобы воспротивиться своему предназначению и развратить Европу, не следует удивляться тому, что ее возвращают к этому предназначению ужасными способами.

С давних времен не видели кары столь ужасающей, которая настигла столь большое число виновных. Среди несчастных, конечно, есть и безвинные, но их гораздо меньше, чем обычно это представляют.

Все те, кто тщился избавить народ от его религиозных верований; все те, кто противопоставлял метафизические софизмы законам собственности; все те, кто говорил: карайте, лишь бы мы от этого выигрывали, все те, кто предлагал и одобрял жестокие меры, направленные против короля, споспешествовал им и т. д.; именно все те, кто призывал Революцию, все, кто этого хотел, совершенно заслуженно стали жертвами, при всей ограниченности на это наших взглядов.

(стр.20 >)Печально [22] представить себе, как головы знаменитых ученых падали под топором Робеспьера. По-человечески их можно было бы лишь пожалеть, но божественное правосудие не питает ни малейшего уважения к геометрам или физикам. Слишком многие из французских ученых [23]оказались главными творцами Революции. Слишком многие из французских ученых ее любили и ей благоволили, пока она, подобно Тарвиниевой палице, обрушивалась только на возвышавшиеся над остальными головы. Они рассуждали как и многие другие: Невозможно, чтобы великой революции не сопутствовали несчастья. [24]Но когда философ утешает себя, думая о следствиях этих несчастий, когда он говорит в своем сердце: Пусть свершатся сто тысяч убийств, лишь бы мы были свободными; и если Провидение отвечает ему: Я принимаю твое согласие, но ты войдешь в это число, то где несправедливость? Судили бы мы иначе в наших трибуналах?. [25]

Входить в подробности было бы омерзительно. [26]Но как немного Французов среди тех, кого называют (стр.21 >)безвинными жертвами Революции, коим их совесть не могла бы сказать:

Каждый человек должен исполнить определенный долг, а величина этого долга связана с его общественным положением и с размерами его средств. Многого недостает для того, чтобы одно и то же деяние двух определенных людей было бы равно преступным. Чтобы не отклоняться от нашего предмета, скажем, что некий поступок, который был бы лишь заблуждением, проявлением глупости со стороны человека темного, но вдруг наделенного безграничной властью, может обернуться злодеянием, если его совершают епископ или герцог и пэр. [29] [30]

Наконец, есть деяния извинительные, похвальные даже по человеческим меркам, но по сущности своей бесконечно преступные. Если нам говорят, к примеру: Я по доброй воле принял французскую Революцию, по бескорыстной любви к свободе и к моей родине; я душой и совестью верил, что она приведет к искоренению злоупотреблений и к общественному счастью, то нам нечего возразить. Но око, для которого все (стр.23 >)сердца прозрачны, видит виновную жилку; оно распознает в нелепой ссоре, в мелочном столкновении гордынь, в низменной или преступной страсти первоначальную побудительную причину этих решений, которыми хотели бы отличиться в глазах людей. Для этого ока ложь лицемерия, привитого на предательстве, есть еще одно преступление. Но давайте говорить о нации вообще.

Одно из самых великих преступлений, которое могло бы свершиться, это, несомненно, посягательство на суверенитет. Ничто другое не влечет столь ужасных последствий. Если носителем этого суверенитета является человек и если его голова падает как жертва заговора, то преступление становится еще более чудовищным. А если этот Суверен никаким преступлением не заслужил своей участи, если именно его достоинства вооружили против него злодейскую руку, то преступление становится неслыханным. По этому описанию узнается кончина Людовика XVI. Но важно отметить именно то, что никогда столь великое преступление не имело большего числа соучастников. Их было гораздо меньше, когда погиб Карл I, однако этому королю можно было высказать упреки, которых Людовик XVI отнюдь не заслужил. [31]Тем не менее Карлу I выражали самую нежную признательность и самым мужественным образом. И даже палач, лишь исполнявший приказ, не осмелился показать свое лицо. Во Франции же Людовик XVI шел на смерть в окружении 60 тысяч вооруженных людей, ни один из которых не выстрелил (стр.24 >) в Caнтeppa: [32]никто не поднял голос в защиту несчастного монарха, провинции были столь же немы, как столица. Люди говорили, что протестовать было бы опасно. Французы! Если вы считаете этот довод правильным, то перестаньте столь много рассуждать о своем мужестве или согласитесь, что вы это мужество весьма дурно употребляете. [33]

Не менее поразительным было безразличие армии. Она служила палачам Людовика XVI гораздо лучше, чем прежде ему самому, ибо предала своего Короля. С ее стороны не обнаружилось ни малейшего признака недовольства. Наконец, никогда столь великое преступление не было делом столь большого числа повинных (правда, со множеством градаций).

Необходимо сделать еще одно важное замечание: любое посягательство на суверенитет, сотворенное от имени Нации, всегда есть в большей или меньшей мере национальное преступление, ибо всегда Нация в большей или меньшей мере виновна в том, что некое число мятежников в состоянии совершить преступление от ее имени. Таким образом, все Французы, несомненно, не желали смерти Людовика XVI, но громадное большинство народа желалона протяжении более чем двух лет, чтобы случились все те безрассудства, все несправедливости, все покушения, которые и привели к катастрофе 21 января.

Однако все национальные преступления против суверенитета караются немедленно и чрезвычайными (стр.25 >) мерами. Это закон, который никогда не допускал исключений. Несколько дней спустя после казни Людовика XVI кто-то написал в Меркюр универсель: [34] Вероятно, не должно было дойти до этого. Но поскольку наши законодатели возложили на себя ответственность за событие, сплотимся вокруг них: потушим всяческую рознь, и пусть об этом не будет более речи. Очень хорошо: не следовало, быть может, убивать короля, но поскольку дело сделано, не стоит больше о том говорить, и будем все добрыми друзьями. О, слабоумие! Шекспир разбирался в этом получше, когда произносил:

С давних времен не видели кары столь ужасающей, которая настигла столь большое число виновных. Среди несчастных, конечно, есть и безвинные, но их гораздо меньше, чем обычно это представляют.

Все те, кто тщился избавить народ от его религиозных верований; все те, кто противопоставлял метафизические софизмы законам собственности; все те, кто говорил: карайте, лишь бы мы от этого выигрывали, все те, кто предлагал и одобрял жестокие меры, направленные против короля, споспешествовал им и т. д.; именно все те, кто призывал Революцию, все, кто этого хотел, совершенно заслуженно стали жертвами, при всей ограниченности на это наших взглядов.

(стр.20 >)Печально [22] представить себе, как головы знаменитых ученых падали под топором Робеспьера. По-человечески их можно было бы лишь пожалеть, но божественное правосудие не питает ни малейшего уважения к геометрам или физикам. Слишком многие из французских ученых [23]оказались главными творцами Революции. Слишком многие из французских ученых ее любили и ей благоволили, пока она, подобно Тарвиниевой палице, обрушивалась только на возвышавшиеся над остальными головы. Они рассуждали как и многие другие: Невозможно, чтобы великой революции не сопутствовали несчастья. [24]Но когда философ утешает себя, думая о следствиях этих несчастий, когда он говорит в своем сердце: Пусть свершатся сто тысяч убийств, лишь бы мы были свободными; и если Провидение отвечает ему: Я принимаю твое согласие, но ты войдешь в это число, то где несправедливость? Судили бы мы иначе в наших трибуналах?. [25]

Входить в подробности было бы омерзительно. [26]Но как немного Французов среди тех, кого называют (стр.21 >)безвинными жертвами Революции, коим их совесть не могла бы сказать:

Наши представления о добре и зле, безгрешном и грешном часто замутняются нашими предубеждениями. Мы объявляем грешниками и бесчестными людей, которые разят друг друга оружием длиной в три пальца, но если длина оружия — два локтя, то схватка становится делом чести. Мы клеймим того, кто украдет сантим из кармана друга, но если он похитит лишь его жену, то это безделица. Все блестящие преступления, предполагающие развитость высоких и приятных достоинств, и особенно все те, которые увенчаны (стр.22 >)успехом, — мы их прощаем, если только не превращаем в добродетели. Тогда как блестящие достоинства, принадлежащие грешнику, обесславливают его в глазах истинного правосудия, для которого величайшее преступление есть злоупотребление своими дарованиями. [28]

Итак, взирая на печальные плоды ваших заблуждений,

Признайтесь в ударах, которые вы направляли. [27]

Каждый человек должен исполнить определенный долг, а величина этого долга связана с его общественным положением и с размерами его средств. Многого недостает для того, чтобы одно и то же деяние двух определенных людей было бы равно преступным. Чтобы не отклоняться от нашего предмета, скажем, что некий поступок, который был бы лишь заблуждением, проявлением глупости со стороны человека темного, но вдруг наделенного безграничной властью, может обернуться злодеянием, если его совершают епископ или герцог и пэр. [29] [30]

Наконец, есть деяния извинительные, похвальные даже по человеческим меркам, но по сущности своей бесконечно преступные. Если нам говорят, к примеру: Я по доброй воле принял французскую Революцию, по бескорыстной любви к свободе и к моей родине; я душой и совестью верил, что она приведет к искоренению злоупотреблений и к общественному счастью, то нам нечего возразить. Но око, для которого все (стр.23 >)сердца прозрачны, видит виновную жилку; оно распознает в нелепой ссоре, в мелочном столкновении гордынь, в низменной или преступной страсти первоначальную побудительную причину этих решений, которыми хотели бы отличиться в глазах людей. Для этого ока ложь лицемерия, привитого на предательстве, есть еще одно преступление. Но давайте говорить о нации вообще.

Одно из самых великих преступлений, которое могло бы свершиться, это, несомненно, посягательство на суверенитет. Ничто другое не влечет столь ужасных последствий. Если носителем этого суверенитета является человек и если его голова падает как жертва заговора, то преступление становится еще более чудовищным. А если этот Суверен никаким преступлением не заслужил своей участи, если именно его достоинства вооружили против него злодейскую руку, то преступление становится неслыханным. По этому описанию узнается кончина Людовика XVI. Но важно отметить именно то, что никогда столь великое преступление не имело большего числа соучастников. Их было гораздо меньше, когда погиб Карл I, однако этому королю можно было высказать упреки, которых Людовик XVI отнюдь не заслужил. [31]Тем не менее Карлу I выражали самую нежную признательность и самым мужественным образом. И даже палач, лишь исполнявший приказ, не осмелился показать свое лицо. Во Франции же Людовик XVI шел на смерть в окружении 60 тысяч вооруженных людей, ни один из которых не выстрелил (стр.24 >) в Caнтeppa: [32]никто не поднял голос в защиту несчастного монарха, провинции были столь же немы, как столица. Люди говорили, что протестовать было бы опасно. Французы! Если вы считаете этот довод правильным, то перестаньте столь много рассуждать о своем мужестве или согласитесь, что вы это мужество весьма дурно употребляете. [33]

Не менее поразительным было безразличие армии. Она служила палачам Людовика XVI гораздо лучше, чем прежде ему самому, ибо предала своего Короля. С ее стороны не обнаружилось ни малейшего признака недовольства. Наконец, никогда столь великое преступление не было делом столь большого числа повинных (правда, со множеством градаций).

Необходимо сделать еще одно важное замечание: любое посягательство на суверенитет, сотворенное от имени Нации, всегда есть в большей или меньшей мере национальное преступление, ибо всегда Нация в большей или меньшей мере виновна в том, что некое число мятежников в состоянии совершить преступление от ее имени. Таким образом, все Французы, несомненно, не желали смерти Людовика XVI, но громадное большинство народа желалона протяжении более чем двух лет, чтобы случились все те безрассудства, все несправедливости, все покушения, которые и привели к катастрофе 21 января.

Однако все национальные преступления против суверенитета караются немедленно и чрезвычайными (стр.25 >) мерами. Это закон, который никогда не допускал исключений. Несколько дней спустя после казни Людовика XVI кто-то написал в Меркюр универсель: [34] Вероятно, не должно было дойти до этого. Но поскольку наши законодатели возложили на себя ответственность за событие, сплотимся вокруг них: потушим всяческую рознь, и пусть об этом не будет более речи. Очень хорошо: не следовало, быть может, убивать короля, но поскольку дело сделано, не стоит больше о том говорить, и будем все добрыми друзьями. О, слабоумие! Шекспир разбирался в этом получше, когда произносил: