Существует породная предрасположенность к развитию новообразований молочных желез. Наиболее часто ОМЖ регистрируют у пуделей, немецких и восточноевропейских овчарок, курцхааров, кокер-спаниелей, эрдельтерьеров и, наоборот, крайне редко — у собак породы чи-хуа-хуа и пекинес.

Важную роль в процессе образования и развития ОМЖ, по-видимому, играют половые гормоны (эстрогены и прогестерон): рецепторы к ним выявляют в 50…60% случаев. Многие опухоли быстро растут в период эструса и на фоне терапии эстрогенными и прогестагенными препаратами. Ранняя овариоэктомия — эффективный метод профилактики ОМЖ. При этом риск возникновения новообразований снижается в 200 раз, если самок стерилизуют до наступления половой зрелости, и в 12 раз, если овариоэкто-мию проводят после проявления 1-го полового цикла. Вместе с тем у самрк, проявивших 4 половых цикла и более, овариоэктомия не предупреждает развития неоплазм в молочных железах.

К возникновению ОМЖ предрасполагают также отсутствие родов, маленький помет, нарушения полового цикла.

Опухоли (60…65% случаев) чаще локализуются в заднебрюшных, паховых и очень редко в переднегрудных молочных железах; часто бывают множественными. При этом у одной и той же самки одновременно могут регистрировать опухоли самого разного строения и поведения.

Большинство новообразований молочных желез (65…70%) относят к опухолям смешанного типа, развивающимся из нескольких клеточных компонентов молочной железы, остальные, как правило, бывают эпителиального (аденомы, аденокарциномы) или же соединительнотканного происхождения (фибромы и саркомы).

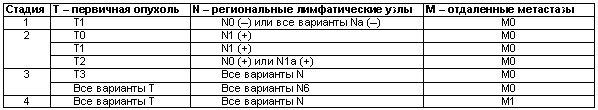

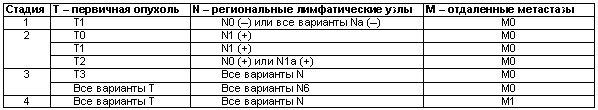

Общепринятой гистологической классификации опухолей молочных желез собак не существует. Среди клиницистов и патологоанатомов наибольшее распространение получила классификация по системе TNM (опухоль — региональные лимфатические узлы — метастазы), предложенная Всемирной организацией здравоохранения для оценки стадии развития опухолевого процесса (табл. 12).

В соответствии с гистологическими критериями этой классификации 50% ОМЖ у собак — это доброкачественные новообразования (Brodey et al., 1983), в основном представленные смешанными опухолями, реже — аденомами и фибромами. После их оперативного удаления рецидива заболевания не наблюдают.

У опухолей размером больше 3 см достоверно худший прогноз по сравнению с новообразованиями размером менее 3 см (Kurzman, Gilbertson, 1986). Клиническими признаками малигни-зации (озлокачествления) опухолевого процесса в молочной железе могут служить: а) быстрый рост опухоли и ее распространение на окружающие ткани; б) фиксация новообразования к брюшной или грудной стенке; в) развитие воспалительных процессов в по раженной молочной железе и подкожной клетчатке; г) изъязвление опухоли; д) обнаружение метастазов в региональных лимфатических узлах, в легких, реже — в печени, почках, костях, надпочечниках, головном мозге, коже и костях.

Злокачественные опухоли преимущественно представлены различными вариантами аденокарцином (карцинома in situ, папиллярная, протоковая, солидная, воспалительная карцинома и др.), реже — саркомой и карциносаркомой. У данных опухолей разная степень злокачественности и поэтому разный прогноз. Смешанные опухоли менее злокачественны по сравнению с опухолями, развивающимися из одного клеточного компонента молочной железы. У сарком прогноз хуже, чем у большинства карцином. После резекции саркомы в течение 2 лет отмечают местный рецидив и отдаленные метастазы у 90% оперированных самок (Misdorp, Hart, 1976; Else, Hannant, 1979). Двухлетняя выживаемость среди самок, оперированных по поводу карцином, составляет: папиллярной — 79%, протоковой — 68%, солидной — 47%, анапластической — всего 24% (Bostock, 1975).

Наилучший прогноз среди различных гистологических вариантов карцином у карциномы in situ (рак на месте), наихудший-у воспалительной карциномы.

ВСЕ ВАРИАНТЫ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ КАРЦИНОМЫ

ВСЕ ВАРИАНТЫ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ КАРЦИНОМЫ

Примечания: Т0 — первичную опухоль не обнаруживают; T1 — опухоль не более 3 см в наибольшем диаметре; Т2 — опухоль достигает 3…5 см в наибольшем диаметре; ТЗ — опухоль более 5 см в наибольшем диаметре; N0 — метастазы в региональных лимфоузлах не обнаруживают; N1-клинически выявляют метастазы в региональных лимфоузлах с одной стороны: а) пораженные лимфоузлы не спаяны с окружающей клетчаткой; б) пораженные лимфоузлы спаяны с окружающей клетчаткой и неподвижны;

N2 — клинически выявляют метастазы в региональных лимфоузлах с двух сторон: а) пораженные лимфоузлы не спаяны с окружающей клетчаткой; б) пораженные лимфоузлы спаяны с окружающей клетчаткой и неподвижны

(-) — наличие метастазов не подтверждено данными гистологического исследования;

(+) — наличие метастазов подтверждено данными гистологического исследования;

М0 — нет признаков отдаленных метастазов;

M1 — обнаруживают отдаленные метастазы.

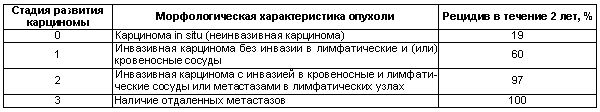

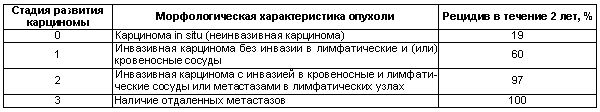

Прогноз в отношении ракового поражения молочной железы основан на стадии развития карциномы (табл. 13) и степени диф-ференцировки ее клеток. После резекции инвазивной карциномы (без признаков инвазии в кровеносные и лимфатические сосуды) с низким, средним и высоким уровнем дифференцировки опухолевых клеток рецидив заболевания в течение 2 лет составляет соответственно 77, 63 и 40% (Kurzman, Gilbertson, 1986).

Диагноз устанавливают на основании результатов осмотра и пальпации молочной железы и региональных лимфоузлов, рентгенологического исследования органов грудной и брюшной полостей, цитологического исследования пунктатов первичного узла и увеличенных лимфоузлов, мазков-отпечатков или соскобов, взятых с изъязвленной поверхности первичной опухоли. Обязательна послеоперационная гистологическая верификация опухоли, поскольку по данным биопсии, нередко недостаточным для заключения о характере опухолевого процесса, часто ставят ошибочный диагноз.

Диагноз устанавливают на основании результатов осмотра и пальпации молочной железы и региональных лимфоузлов, рентгенологического исследования органов грудной и брюшной полостей, цитологического исследования пунктатов первичного узла и увеличенных лимфоузлов, мазков-отпечатков или соскобов, взятых с изъязвленной поверхности первичной опухоли. Обязательна послеоперационная гистологическая верификация опухоли, поскольку по данным биопсии, нередко недостаточным для заключения о характере опухолевого процесса, часто ставят ошибочный диагноз.

Лечение. Применяют хирургический, медикаментозный (химиотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия) или комбинированный методы (хирургический в сочетании с облученим и (или) медикаментозной терапией). Выбор метода зависит от возраста животного, его общего состояния, сопутствующих заболеваний, технических возможностей ветеринарной клиники и характера опухоли.

Объем оперативного вмешательства определяют, исходя из характера опухоли, возраста животного, его общего состояния и сопутствующих заболеваний. Это могут быть: а) частичная мастэктомия (нодулэктомия) — удаление опухоли и прилежащей нормальной ткани; б) простая мастэктомия — полная резекция пораженной молочной железы; в) сложная мастэктомия — резекция нескольких смежных молочных желез вместе с опухолью; г) геми-мастэктомия — резекция всей цепочки молочных желез со стороны опухоли; д) панмастэктомия — резекция всех молочных желез.

При наличии показаний мастэктомию сочетают с паховой и (или) подмышечной лимфаденэктомией. Лимфа от последних двух пар молочных желез собирается в паховые лимфатические узлы, от передних трех — в подмышечные. Состояние подмышечных лимфатических узлов — важнейший прогностический признак рецидива и выживаемости.

Медикаментозное лечение включает в себя противоопухолевую химио-, гормоно- и иммунотерапию. Различают адъювантную и паллиативную лекарственную терапию. Адъювантная терапия показана в пред- и послеоперационном периоде, ее цель — предупредить рецидив и улучшить выживаемость. Предназначение паллиативной терапии — облегчить состояние животного с неопера-бельными ОМЖ и отодвинуть сроки наступления фатальной стадии болезни.

Основу химиотерапии составляют препараты цитотоксического действия. Противоопухолевые препараты назначают из расчета на 1 м 2поверхности тела. Поверхность тела высчитывают по специальной таблице (приложение 3). Больным собакам назначают доксорубицин (30 мг/м 2в/в 1 раз в 3 нед, максимум 8 введений), метотрексат (5,5 мг/м 2в/в 1 раз в 3 нед); либо применяют полихимиотерапию доксорубицином (30 мг/м 2в/в в 1-й день), фторурацилом (150 мг/м 2в/в на 8-й и 15-й дни после введения доксорубицина) и циклофосфаном (100…200 мг/м 2в/в в тот же день или 50 мг/м 2внутрь на 3, 4, 5 и 6-й дни после введения доксорубицина). Комбинированная химиотерапия предпочтительнее монотерапии, особенно для больных с запущенной формой рака молочных желез. При отсутствии побочных эффектов комбинированная химиотерапия включает в себя 6 курсов.

В связи с побочным действием противоопухолевых препаратов необходимо до начала лечения и в процессе его систематически (еженедельно) брать кровь на общий анализ. Химиотерапию отменяют при резко выраженной панцитопении (значение показателя гематокрита ниже 25%), уменьшении содержания лейкоцитов ниже 3 тыс. в 1?10 -3мл, нейтрофилов ниже 1 тыс. в 1?10 -3мл, тромбоцитов ниже 50 тыс. в 1?10 -3мл.

Рентгенотерапию на область опухоли назначают либо в послеоперационном периоде либо в качестве самостоятельного метода лечения (паллиативная терапия): суммарная доза 40…60 Гр на курс лечения (5 Гр за сеанс, 3 раза в неделю).

Прогноз при доброкачественных опухолях молочной железы благоприятный, при злокачественных — часто неблагоприятный.

10.2. ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ САМОК

10.3. ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ САМЦОВ

Важную роль в процессе образования и развития ОМЖ, по-видимому, играют половые гормоны (эстрогены и прогестерон): рецепторы к ним выявляют в 50…60% случаев. Многие опухоли быстро растут в период эструса и на фоне терапии эстрогенными и прогестагенными препаратами. Ранняя овариоэктомия — эффективный метод профилактики ОМЖ. При этом риск возникновения новообразований снижается в 200 раз, если самок стерилизуют до наступления половой зрелости, и в 12 раз, если овариоэкто-мию проводят после проявления 1-го полового цикла. Вместе с тем у самрк, проявивших 4 половых цикла и более, овариоэктомия не предупреждает развития неоплазм в молочных железах.

К возникновению ОМЖ предрасполагают также отсутствие родов, маленький помет, нарушения полового цикла.

Опухоли (60…65% случаев) чаще локализуются в заднебрюшных, паховых и очень редко в переднегрудных молочных железах; часто бывают множественными. При этом у одной и той же самки одновременно могут регистрировать опухоли самого разного строения и поведения.

Большинство новообразований молочных желез (65…70%) относят к опухолям смешанного типа, развивающимся из нескольких клеточных компонентов молочной железы, остальные, как правило, бывают эпителиального (аденомы, аденокарциномы) или же соединительнотканного происхождения (фибромы и саркомы).

Общепринятой гистологической классификации опухолей молочных желез собак не существует. Среди клиницистов и патологоанатомов наибольшее распространение получила классификация по системе TNM (опухоль — региональные лимфатические узлы — метастазы), предложенная Всемирной организацией здравоохранения для оценки стадии развития опухолевого процесса (табл. 12).

В соответствии с гистологическими критериями этой классификации 50% ОМЖ у собак — это доброкачественные новообразования (Brodey et al., 1983), в основном представленные смешанными опухолями, реже — аденомами и фибромами. После их оперативного удаления рецидива заболевания не наблюдают.

У опухолей размером больше 3 см достоверно худший прогноз по сравнению с новообразованиями размером менее 3 см (Kurzman, Gilbertson, 1986). Клиническими признаками малигни-зации (озлокачествления) опухолевого процесса в молочной железе могут служить: а) быстрый рост опухоли и ее распространение на окружающие ткани; б) фиксация новообразования к брюшной или грудной стенке; в) развитие воспалительных процессов в по раженной молочной железе и подкожной клетчатке; г) изъязвление опухоли; д) обнаружение метастазов в региональных лимфатических узлах, в легких, реже — в печени, почках, костях, надпочечниках, головном мозге, коже и костях.

Злокачественные опухоли преимущественно представлены различными вариантами аденокарцином (карцинома in situ, папиллярная, протоковая, солидная, воспалительная карцинома и др.), реже — саркомой и карциносаркомой. У данных опухолей разная степень злокачественности и поэтому разный прогноз. Смешанные опухоли менее злокачественны по сравнению с опухолями, развивающимися из одного клеточного компонента молочной железы. У сарком прогноз хуже, чем у большинства карцином. После резекции саркомы в течение 2 лет отмечают местный рецидив и отдаленные метастазы у 90% оперированных самок (Misdorp, Hart, 1976; Else, Hannant, 1979). Двухлетняя выживаемость среди самок, оперированных по поводу карцином, составляет: папиллярной — 79%, протоковой — 68%, солидной — 47%, анапластической — всего 24% (Bostock, 1975).

Наилучший прогноз среди различных гистологических вариантов карцином у карциномы in situ (рак на месте), наихудший-у воспалительной карциномы.

12. Классификация стадий опухолевого процесса в молочных железах по системе TNM (Owen L. N., 1980)

Примечания: Т0 — первичную опухоль не обнаруживают; T1 — опухоль не более 3 см в наибольшем диаметре; Т2 — опухоль достигает 3…5 см в наибольшем диаметре; ТЗ — опухоль более 5 см в наибольшем диаметре; N0 — метастазы в региональных лимфоузлах не обнаруживают; N1-клинически выявляют метастазы в региональных лимфоузлах с одной стороны: а) пораженные лимфоузлы не спаяны с окружающей клетчаткой; б) пораженные лимфоузлы спаяны с окружающей клетчаткой и неподвижны;

N2 — клинически выявляют метастазы в региональных лимфоузлах с двух сторон: а) пораженные лимфоузлы не спаяны с окружающей клетчаткой; б) пораженные лимфоузлы спаяны с окружающей клетчаткой и неподвижны

(-) — наличие метастазов не подтверждено данными гистологического исследования;

(+) — наличие метастазов подтверждено данными гистологического исследования;

М0 — нет признаков отдаленных метастазов;

M1 — обнаруживают отдаленные метастазы.

Прогноз в отношении ракового поражения молочной железы основан на стадии развития карциномы (табл. 13) и степени диф-ференцировки ее клеток. После резекции инвазивной карциномы (без признаков инвазии в кровеносные и лимфатические сосуды) с низким, средним и высоким уровнем дифференцировки опухолевых клеток рецидив заболевания в течение 2 лет составляет соответственно 77, 63 и 40% (Kurzman, Gilbertson, 1986).

13. Влияние стадии развития карциномы на частоту рецидива заболевания после мастэктомии (Kurzman, Gilbertson, 1986)

Лечение. Применяют хирургический, медикаментозный (химиотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия) или комбинированный методы (хирургический в сочетании с облученим и (или) медикаментозной терапией). Выбор метода зависит от возраста животного, его общего состояния, сопутствующих заболеваний, технических возможностей ветеринарной клиники и характера опухоли.

Объем оперативного вмешательства определяют, исходя из характера опухоли, возраста животного, его общего состояния и сопутствующих заболеваний. Это могут быть: а) частичная мастэктомия (нодулэктомия) — удаление опухоли и прилежащей нормальной ткани; б) простая мастэктомия — полная резекция пораженной молочной железы; в) сложная мастэктомия — резекция нескольких смежных молочных желез вместе с опухолью; г) геми-мастэктомия — резекция всей цепочки молочных желез со стороны опухоли; д) панмастэктомия — резекция всех молочных желез.

При наличии показаний мастэктомию сочетают с паховой и (или) подмышечной лимфаденэктомией. Лимфа от последних двух пар молочных желез собирается в паховые лимфатические узлы, от передних трех — в подмышечные. Состояние подмышечных лимфатических узлов — важнейший прогностический признак рецидива и выживаемости.

Медикаментозное лечение включает в себя противоопухолевую химио-, гормоно- и иммунотерапию. Различают адъювантную и паллиативную лекарственную терапию. Адъювантная терапия показана в пред- и послеоперационном периоде, ее цель — предупредить рецидив и улучшить выживаемость. Предназначение паллиативной терапии — облегчить состояние животного с неопера-бельными ОМЖ и отодвинуть сроки наступления фатальной стадии болезни.

Основу химиотерапии составляют препараты цитотоксического действия. Противоопухолевые препараты назначают из расчета на 1 м 2поверхности тела. Поверхность тела высчитывают по специальной таблице (приложение 3). Больным собакам назначают доксорубицин (30 мг/м 2в/в 1 раз в 3 нед, максимум 8 введений), метотрексат (5,5 мг/м 2в/в 1 раз в 3 нед); либо применяют полихимиотерапию доксорубицином (30 мг/м 2в/в в 1-й день), фторурацилом (150 мг/м 2в/в на 8-й и 15-й дни после введения доксорубицина) и циклофосфаном (100…200 мг/м 2в/в в тот же день или 50 мг/м 2внутрь на 3, 4, 5 и 6-й дни после введения доксорубицина). Комбинированная химиотерапия предпочтительнее монотерапии, особенно для больных с запущенной формой рака молочных желез. При отсутствии побочных эффектов комбинированная химиотерапия включает в себя 6 курсов.

В связи с побочным действием противоопухолевых препаратов необходимо до начала лечения и в процессе его систематически (еженедельно) брать кровь на общий анализ. Химиотерапию отменяют при резко выраженной панцитопении (значение показателя гематокрита ниже 25%), уменьшении содержания лейкоцитов ниже 3 тыс. в 1?10 -3мл, нейтрофилов ниже 1 тыс. в 1?10 -3мл, тромбоцитов ниже 50 тыс. в 1?10 -3мл.

Рентгенотерапию на область опухоли назначают либо в послеоперационном периоде либо в качестве самостоятельного метода лечения (паллиативная терапия): суммарная доза 40…60 Гр на курс лечения (5 Гр за сеанс, 3 раза в неделю).

Прогноз при доброкачественных опухолях молочной железы благоприятный, при злокачественных — часто неблагоприятный.

10.2. ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ САМОК

Новообразования половой сферы составляют у самок примерно 2% всех опухолей, могут иметь самое разное происхождение и обычно (83%) бывают доброкачественными. Чаще всего локализуются во влагалище и его преддверии, в яичниках (второе место), матке (третье место). Большинство неоплазм матки, влагалища и его преддверия, по-видимому, гормонозависимы и поэтому крайне редко встречаются у овариоэктомированных самок.

Средний возраст самок с генитальными новообразованиями составляет около 9 лет.

Опухоли яичников.Неоплазмы яичников многообразны, их гистологическая классификация (Nielsen S.W. et al., 1976) приведена ниже.

1. Эпителиальные опухоли: а) папиллярная аденома б) папиллярная аденокарцинома в) цистаденома г) недифференцированная карцинома

2. Герминогенные опухоли: а) дисгерминома б) тератома

3. Опухоли стромы полового тяжа: а) гранулезоклеточная опухоль б) текома в) лютеома

4. Опухоли мягких тканей

5. Вторичные (метастатические) опухоли

6. Опухолеподобные поражения

Среди овариальных новообразований у самок наиболее часто регистрируют папиллярную аденому, папиллярную аденокарциному, серозную цистаденому, гранулезоклеточную опухоль, дисгерминому и тератому, среди опухолеподобных поражений — фолликулярные и лютеиновые кисты.

Папиллярная аденома — доброкачественная опухоль яичника эпителиального происхождения. Обычно двусторонняя. Макроскопически на поверхности яичника обнаруживают единичные или множественные бородавчатые разрастания, по внешнему виду напоминающие морскую капусту. Микроскопическое строение опухоли такое же, как у папиллярной аденокарциномы. В отличие от злокачественной опухоли папиллярная аденома проявляет низкую митотическую активность, не прорастает в строму яичника и не распространяется на овариальную бурсу и брюшину.

Папиллярная аденокарцинома — злокачественная опухоль яичников эпителиального происхождения. Обычно односторонняя. По внешнему виду может напоминать цветную капусту либо представлять собой многокамерные кисты с геморрагическим содержимым. Проявляет высокую митотическую активность, прорастает в строму яичника, распространяется на овариальную бурсу и брюшину. Метастазирует в региональные лимфатические узлы (почечные, поясничные, глубокие паховые), печень, селезенку, брюшину и легкие. Папиллярная аденокарцинома часто сопровождается железисто-кистозной гиперплазией эндометрия и асцитом.

Серозная цистаденома — доброкачественная опухоль из цело-мического эпителия. Представляет собой одно- или многокамерную кистому с тонкими стенками, построенными из фиброзной ткани, и прозрачным бесцветным или желтоватым жидким содержимым. Может достигать больших размеров. Гормонально неактивна, спонтанно не рассасывается. Клинические проявления неспецифичны.

Гранулезоклеточная опухоль, или фолликулома, гранулезоэпителиома, аденома граафова пузыря и др., составляет 27% всех овариальных новообразований (Hayes H.M. et al., 1978). У английских бульдогов встречается чаще, чем у собак других пород. Обычно односторонняя. Растет, не разрывая белочную оболочку яичника, и может достигать больших размеров. Макроскопически представляет собой узлы различных размеров. На разрезе опухоль серовато-желтого цвета, часто содержит кисты, кровоизлияния. Клинические проявления обусловлены гормональной активностью опухоли и включают в себя пролонгированный проэструс и эструс либо, наоборот, пролонгированный анэструс, набухание половых губ, геморрагические выделения из половой щели, гиперплазию эндометриальных желез, гиперплазию и кератинизацию эпителия влагалища. Малигнизацию опухоли наблюдают не часто: в этом случае она может распространяться на брюшину и метастазировать в сублюмбальные лимфатические узлы, печень или легкие.

Дисгерминома, или семинома, гоноцитома, гониома, — герминогенная опухоль яичника. Составляет 6…12% всех овариальных новообразований. Встречается в основном у молодых самок. Обычно односторонняя. Растет быстро и может достигать 30 см в диаметре. Макроскопически представляет собой инкапсулированный узел мягковатой консистенции с бугристой поверхностью. На разрезе отмечают мраморный рисунок. В крупных опухолях встречаются очаги кровоизлияния и некроза. По микроскопической структуре сходна с семиномой семенников. Опухоль склонна к малигнизации, метастазирует (в 10…20% случаев) в лимфатические узлы брюшной полости, печень, брыжейку, почки и надпочечники. Опухоль гормонально неактивна и обычно не проявляется клинически. Большие новообразования могут нарушать функцию внутренних органов (мочевого пузыря, кишечника и др.), вызывать скручивание коллатерального рога матки и развитие соответствующей симптоматики.

Тератома (лат. teratos — урод) — герминогенная опухоль, развивающаяся из зародышевых клеток нескольких типов. Встречается редко и обычно у молодых животных, может быть различной по размеру. На разрезе отмечают кистозное и (или) солидное строение и зачатки различных тканей (шерсть, кожа, хрящевая или костная ткань, зубы или мышцы). Эту опухоль считают потенциально злокачественной.

Кисты яичников (лат. cystes — пузырь, полость) представляют собой фолликулоподобные образования, возникающие из неову-лировавших фолликулов вследствие недостаточной и (или) несвоевременной секреции ЛГ в период половой охоты. В зависимости от наличия или отсутствия в их стенке ткани, способной сек-ретировать прогестерон, различают фолликулярные и лютеиновые кисты.

Фолликулярные кисты— это тонкостенные, напряженно или мягко флюктуирующие шаровидные образования диаметром более 7 мм, содержащие жидкость соломенно-желтого цвета. Молодые фолликулярные кисты способны секретировать эстроге-ны, с возрастом теряют гормональную активность и рассасываются. Фолликулярные кисты, по-видимому, служат одной из причин развития у самок пролонгированного проэструса и эструса.

Макроструктура лютеиновых кистзависит от степени и характера лютеинизации их стенки. Кисты могут быть толстостенными или тонкостенными шаровидными образованиями диаметром более 7 мм, с упругой или мягкой флюктуацией, содержащими жидкость желтого или интенсивно-желтого цвета. Прогестагенная активность кист варьирует и зависит от стадии развития лютеиновой ткани и ее массы. Лютеиновые кисты часто диагностируют у собак при пиометре.

Прижизненная диагностика овариальных кист сложна. Их обычно обнаруживают случайно во время различных операций на органах брюшной полости, в частности овариогистерэктомии.

Лечение. Применяют хирургический метод: гемиовариоэк-томию или пановариогистерэктомию. Объем оперативного вмешательства зависит от племенной ценности самки, характера опухоли и сопутствующей генитальной патологии. Если установлена злокачественная природа новообразования, хирургическое лечение сочетают с химиотерапией.

Прогноз при злокачественных овариальных опухолях обычно неблагоприятный. Адъювантная химиотерапия малоэффективна и носит экспериментальный характер.

Опухоли матки.В основном регистрируют доброкачественные новообразования неэпителиального генеза и чаще всего лейомиому. Другие неоплазмы (лейомиосаркома, фибромиома, фиброаденома, аденома, липома, хориоэпителиома, аденокарцинома, а также ангиома, саркома, эндометриальные полипы и др.) встречаются у собак крайне редко и поэтому не рассмотрены в настоящем учебном пособии.

Лейомиома — доброкачественная опухоль из мышечных и небольшого количества соединительнотканных элементов. По современным представлениям лейомиома — дисгормональная (гормонозависимая) опухоль. Возникает межмышечно. В зависимости от направления роста развиваются интерстициальные (в толще стенки матки), подбрюшинные (растущие в сторону брюшной полости) и подслизистые (растущие в сторону слизистой оболочки) узлы опухоли, которые могут быть одиночными или множественными, различных размеров и формы.

Заболевание обычно протекает бессимптомно. Опухоли матки у собак обнаруживают случайно при клиническом, рентгенографическом, лапароскопическом или патологоанатомическом исследованиях органов брюшной полости. Природу выявленной опухоли устанавливают по данным гистологического анализа.

Лечение. Показано оперативное вмешательство — панова-риогистерэктомия.

Прогноз при доброкачественных новообразованиях матки благоприятный. Адъювантная и паллиативная химиотерапия злокачественных новообразований остается на стадии разработки.

Опухоли влагалища и наружных половых органов.Опухоли данной локализации многообразны и обычно бывают доброкачественными. Чаще всего регистрируют лейомиому и венерическую трансмиссивную опухоль. К редким неопластическим поражениям влагалища и его преддверия относят папиллому, фиброму и фибросаркому, липому, лимфому, плоскеклеточную карциному и др. Опухоли кожи половых губ у собак редки и обычно представлены плоскоклеточной карциномой.

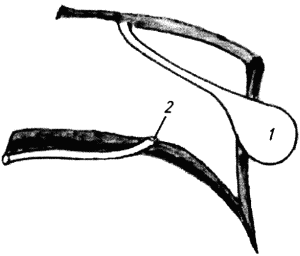

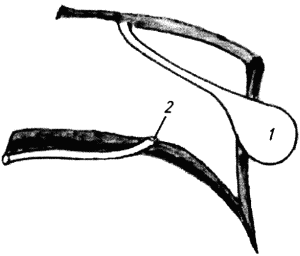

Лейомиома — самая распространенная опухоль влагалища и его преддверия. Средний возраст больных собак 10 лет. К заболеванию весьма предрасположены боксеры. Будучи гормонозависимой опухолью, редко встречается у овариогистерэктомированных животных. Возникает межмышечно. Опухолевые узлы могут располагаться как в просвете влагалища и его преддверия, так и на их наружной поверхности. Внутрипросветные опухолевые узлы обычно множественные, на длинной ножке и растут из стенки влагалища. Опухолевый узел грушевидной формы (рис. 17), серо-белого цвета, хорошо кровоснабжен, снаружи покрыт слизистой оболочкой.

Клиническое проявление опухоли зависит от локализации, количества и размера опухолевых узлов. При развитии крупных внутриполостных узлов у собак могут регистрировать затрудненное и частое мочеиспускание, тенезмы, выворот опухолевого узла через половую щель наружу, разлизывание промежности и др. При развитии крупных интрамуральных узлов в преддверии влагалища отмечают деформацию промежности, беспокойство животного, разлизывание половых губ и др.

Лечение. Показано оперативное вмешательство.

Рис. 17. Лейомиома влагалища:

Рис. 17. Лейомиома влагалища:

1 — миоматозный узел; 2— отверстие уретры

Средний возраст самок с генитальными новообразованиями составляет около 9 лет.

Опухоли яичников.Неоплазмы яичников многообразны, их гистологическая классификация (Nielsen S.W. et al., 1976) приведена ниже.

1. Эпителиальные опухоли: а) папиллярная аденома б) папиллярная аденокарцинома в) цистаденома г) недифференцированная карцинома

2. Герминогенные опухоли: а) дисгерминома б) тератома

3. Опухоли стромы полового тяжа: а) гранулезоклеточная опухоль б) текома в) лютеома

4. Опухоли мягких тканей

5. Вторичные (метастатические) опухоли

6. Опухолеподобные поражения

Среди овариальных новообразований у самок наиболее часто регистрируют папиллярную аденому, папиллярную аденокарциному, серозную цистаденому, гранулезоклеточную опухоль, дисгерминому и тератому, среди опухолеподобных поражений — фолликулярные и лютеиновые кисты.

Папиллярная аденома — доброкачественная опухоль яичника эпителиального происхождения. Обычно двусторонняя. Макроскопически на поверхности яичника обнаруживают единичные или множественные бородавчатые разрастания, по внешнему виду напоминающие морскую капусту. Микроскопическое строение опухоли такое же, как у папиллярной аденокарциномы. В отличие от злокачественной опухоли папиллярная аденома проявляет низкую митотическую активность, не прорастает в строму яичника и не распространяется на овариальную бурсу и брюшину.

Папиллярная аденокарцинома — злокачественная опухоль яичников эпителиального происхождения. Обычно односторонняя. По внешнему виду может напоминать цветную капусту либо представлять собой многокамерные кисты с геморрагическим содержимым. Проявляет высокую митотическую активность, прорастает в строму яичника, распространяется на овариальную бурсу и брюшину. Метастазирует в региональные лимфатические узлы (почечные, поясничные, глубокие паховые), печень, селезенку, брюшину и легкие. Папиллярная аденокарцинома часто сопровождается железисто-кистозной гиперплазией эндометрия и асцитом.

Серозная цистаденома — доброкачественная опухоль из цело-мического эпителия. Представляет собой одно- или многокамерную кистому с тонкими стенками, построенными из фиброзной ткани, и прозрачным бесцветным или желтоватым жидким содержимым. Может достигать больших размеров. Гормонально неактивна, спонтанно не рассасывается. Клинические проявления неспецифичны.

Гранулезоклеточная опухоль, или фолликулома, гранулезоэпителиома, аденома граафова пузыря и др., составляет 27% всех овариальных новообразований (Hayes H.M. et al., 1978). У английских бульдогов встречается чаще, чем у собак других пород. Обычно односторонняя. Растет, не разрывая белочную оболочку яичника, и может достигать больших размеров. Макроскопически представляет собой узлы различных размеров. На разрезе опухоль серовато-желтого цвета, часто содержит кисты, кровоизлияния. Клинические проявления обусловлены гормональной активностью опухоли и включают в себя пролонгированный проэструс и эструс либо, наоборот, пролонгированный анэструс, набухание половых губ, геморрагические выделения из половой щели, гиперплазию эндометриальных желез, гиперплазию и кератинизацию эпителия влагалища. Малигнизацию опухоли наблюдают не часто: в этом случае она может распространяться на брюшину и метастазировать в сублюмбальные лимфатические узлы, печень или легкие.

Дисгерминома, или семинома, гоноцитома, гониома, — герминогенная опухоль яичника. Составляет 6…12% всех овариальных новообразований. Встречается в основном у молодых самок. Обычно односторонняя. Растет быстро и может достигать 30 см в диаметре. Макроскопически представляет собой инкапсулированный узел мягковатой консистенции с бугристой поверхностью. На разрезе отмечают мраморный рисунок. В крупных опухолях встречаются очаги кровоизлияния и некроза. По микроскопической структуре сходна с семиномой семенников. Опухоль склонна к малигнизации, метастазирует (в 10…20% случаев) в лимфатические узлы брюшной полости, печень, брыжейку, почки и надпочечники. Опухоль гормонально неактивна и обычно не проявляется клинически. Большие новообразования могут нарушать функцию внутренних органов (мочевого пузыря, кишечника и др.), вызывать скручивание коллатерального рога матки и развитие соответствующей симптоматики.

Тератома (лат. teratos — урод) — герминогенная опухоль, развивающаяся из зародышевых клеток нескольких типов. Встречается редко и обычно у молодых животных, может быть различной по размеру. На разрезе отмечают кистозное и (или) солидное строение и зачатки различных тканей (шерсть, кожа, хрящевая или костная ткань, зубы или мышцы). Эту опухоль считают потенциально злокачественной.

Кисты яичников (лат. cystes — пузырь, полость) представляют собой фолликулоподобные образования, возникающие из неову-лировавших фолликулов вследствие недостаточной и (или) несвоевременной секреции ЛГ в период половой охоты. В зависимости от наличия или отсутствия в их стенке ткани, способной сек-ретировать прогестерон, различают фолликулярные и лютеиновые кисты.

Фолликулярные кисты— это тонкостенные, напряженно или мягко флюктуирующие шаровидные образования диаметром более 7 мм, содержащие жидкость соломенно-желтого цвета. Молодые фолликулярные кисты способны секретировать эстроге-ны, с возрастом теряют гормональную активность и рассасываются. Фолликулярные кисты, по-видимому, служат одной из причин развития у самок пролонгированного проэструса и эструса.

Макроструктура лютеиновых кистзависит от степени и характера лютеинизации их стенки. Кисты могут быть толстостенными или тонкостенными шаровидными образованиями диаметром более 7 мм, с упругой или мягкой флюктуацией, содержащими жидкость желтого или интенсивно-желтого цвета. Прогестагенная активность кист варьирует и зависит от стадии развития лютеиновой ткани и ее массы. Лютеиновые кисты часто диагностируют у собак при пиометре.

Прижизненная диагностика овариальных кист сложна. Их обычно обнаруживают случайно во время различных операций на органах брюшной полости, в частности овариогистерэктомии.

Лечение. Применяют хирургический метод: гемиовариоэк-томию или пановариогистерэктомию. Объем оперативного вмешательства зависит от племенной ценности самки, характера опухоли и сопутствующей генитальной патологии. Если установлена злокачественная природа новообразования, хирургическое лечение сочетают с химиотерапией.

Прогноз при злокачественных овариальных опухолях обычно неблагоприятный. Адъювантная химиотерапия малоэффективна и носит экспериментальный характер.

Опухоли матки.В основном регистрируют доброкачественные новообразования неэпителиального генеза и чаще всего лейомиому. Другие неоплазмы (лейомиосаркома, фибромиома, фиброаденома, аденома, липома, хориоэпителиома, аденокарцинома, а также ангиома, саркома, эндометриальные полипы и др.) встречаются у собак крайне редко и поэтому не рассмотрены в настоящем учебном пособии.

Лейомиома — доброкачественная опухоль из мышечных и небольшого количества соединительнотканных элементов. По современным представлениям лейомиома — дисгормональная (гормонозависимая) опухоль. Возникает межмышечно. В зависимости от направления роста развиваются интерстициальные (в толще стенки матки), подбрюшинные (растущие в сторону брюшной полости) и подслизистые (растущие в сторону слизистой оболочки) узлы опухоли, которые могут быть одиночными или множественными, различных размеров и формы.

Заболевание обычно протекает бессимптомно. Опухоли матки у собак обнаруживают случайно при клиническом, рентгенографическом, лапароскопическом или патологоанатомическом исследованиях органов брюшной полости. Природу выявленной опухоли устанавливают по данным гистологического анализа.

Лечение. Показано оперативное вмешательство — панова-риогистерэктомия.

Прогноз при доброкачественных новообразованиях матки благоприятный. Адъювантная и паллиативная химиотерапия злокачественных новообразований остается на стадии разработки.

Опухоли влагалища и наружных половых органов.Опухоли данной локализации многообразны и обычно бывают доброкачественными. Чаще всего регистрируют лейомиому и венерическую трансмиссивную опухоль. К редким неопластическим поражениям влагалища и его преддверия относят папиллому, фиброму и фибросаркому, липому, лимфому, плоскеклеточную карциному и др. Опухоли кожи половых губ у собак редки и обычно представлены плоскоклеточной карциномой.

Лейомиома — самая распространенная опухоль влагалища и его преддверия. Средний возраст больных собак 10 лет. К заболеванию весьма предрасположены боксеры. Будучи гормонозависимой опухолью, редко встречается у овариогистерэктомированных животных. Возникает межмышечно. Опухолевые узлы могут располагаться как в просвете влагалища и его преддверия, так и на их наружной поверхности. Внутрипросветные опухолевые узлы обычно множественные, на длинной ножке и растут из стенки влагалища. Опухолевый узел грушевидной формы (рис. 17), серо-белого цвета, хорошо кровоснабжен, снаружи покрыт слизистой оболочкой.

Клиническое проявление опухоли зависит от локализации, количества и размера опухолевых узлов. При развитии крупных внутриполостных узлов у собак могут регистрировать затрудненное и частое мочеиспускание, тенезмы, выворот опухолевого узла через половую щель наружу, разлизывание промежности и др. При развитии крупных интрамуральных узлов в преддверии влагалища отмечают деформацию промежности, беспокойство животного, разлизывание половых губ и др.

Лечение. Показано оперативное вмешательство.

1 — миоматозный узел; 2— отверстие уретры

10.3. ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ САМЦОВ

Неоплазмы половой сферы составляют у самцов 8,6% всех опухолевых поражений (SchneiderR., 1980). Встречаются в любом возрасте, но преимущественно у старых животных. В большинстве случаев представляют собой доброкачественные новообразования.

Наиболее часто регистрируют опухоли семенников (89,2%), предстательной железы (8,6%) и наружных половых органов (2,2%). Самое распространенное опухолеподобное поражение половых органов — доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Новообразования предстательной железы почти всегда классифицируют как аденокарциномы. Самая распространенная опухоль наружных половых органов самцов — трансмиссивная венерическая (ТВО). Теоретически на коже мошонки и препуция могут развиваться все варианты кожных новообразований, однако опухоли указанной локализации крайне редки. Среди кожных новообразований мошонки наиболее часто выявляют мастокле-точную (тучноклеточную) опухоль и меланому, среди опухолей препуция — плоскоклеточную карциному.

Опухоли семенников.Среди тестикулярных новообразований чаще всего регистрируют сертолиому (50%), семиному (33%), лейдигому (до 17%).

Сертолиома, или гранулезоклеточная опухоль, текаклеточная опухоль, андробластома, состоит из клеток Сертоли, односторонняя.

Часто возникает в крипторхическом семеннике. Опухоль гормонально активна и способна продуцировать как андрогенные, так и эстрогенные гормоны. Метастазы встречаются редко — в 10…15% случаев.

Клинически проявляется увеличением семенника, инверсией пола и поведения, атрофией контралатерального яичка, эндокринной алопецией (двустороннее симметричное облысение промежности, вентральной и боковой поверхностей живота, груди и шеи) и гиперпигментацией кожи.

Опухоль обычно солитарная, дольчатая, хорошо инкапсулированная, может достигать 16 см в диаметре; на разрезе — от серовато-белого до желтого цвета. Микроскопически представляет собой сертолиевые клетки, различные по форме и размерам, расположенные в виде хорошо дифференцированных трубочек.

Признаки инверсии пола (атрофия полового члена, отвисание препуциального мешка, гинекомастия, иногда мастит) регистрируют примерно у 25% самцов с сертолиомой. При локализации опухоли в брюшной полости половая инверсия составляет 70,4%, в паховом канале — 50%, в мошонке — 16,7% (Reif et al., 1979). Вариабельные изменения обнаруживают в предстательной железе. Последняя может быть увеличена или, наоборот, уменьшена в размере. Нередко регистрируют плоскоклеточную метаплазию эпителия предстательной железы, дизурию, кровянистые выделения из уретры. Крупные опухоли могут причинять неудобство при движении и лежании, а при локализации в брюшной полости провоцировать рвоту, угнетать аппетит.

Лечение. Показано оперативное вмешательство — удаляют опухоль и контралатеральный семенник. При отсутствии метастазов восстанавливается шерстный покров и через 2…8 нед после операции исчезают признаки противоположного пола (дефеминизация). При выявлении метастазов животному назначают цикло-фосфат или метотрексат.

При развитии метастазов прогноз часто бывает неблагоприятный.

Семинома, или дисгерминома, герминома, сперматобластома, сперматоцитома, — опухоль, развивающаяся из сперматогенного эпителия извитых канальцев семенников. Односторонняя, как правило, гормонально неактивна. Возникает как в опущенном, так и в крипторхическом семеннике, по-видимому, склонна к малигнизации.

Клинически проявляется увеличением семенника, иногда ало-пецией и феминизацией. Крупные новообразования могут причинять неудобства, ограничивать подвижность животного. Так как опухоли из герминативных клеток в большинстве случаев маленьких размеров, только треть из них выявляют при жизни животного. Пораженный семенник овальной или шаровидной формы, плотной консистенции, безболезненный при пальпации. Опухоль растет в семеннике в виде одного или нескольких узлов. Опухолевидные узлы мягкие, белого или бледно-желтого цвета и обычно выпячиваются над поверхностью разреза. Опухоль редко прорастает в белочную оболочку семенника и распространяется на мошонку, придаток семенника и семенной канатик. Новообразование хорошо кровоснабжается через чрезмерно расширенные сосуды семенного канатика. Микроскопически типичная семинома состоит из крупных клеток полигональной или округлой формы с четкими границами. Цитоплазма светлая, обычно содержит гликоген, иногда липиды. Ядра крупные. Нередко встречаются клетки с гигантским ядром, несколькими ядрами. Митозы немногочисленны.

Диагноз устанавливают на основании клинических признаков и данных гистологического исследования.

Лечение. Прибегают к хирургическому вмешательству — двусторонней орхидэктомии. Показан тщательный гемостаз. На семенной канатик накладывают кастрационную петлю или две прошивные лигатуры. При распространении опухоли на соседние ткани ампутируют мошонку и общевлагалищную оболочку. При выявлении метастазов назначают винктристин и циклофосфат.

Прогноз при отсутствии метастазов благоприятный.

Интерстициально-клеточная опухоль, или интерстициома, аденома из интерстициальных клеток, лейдигома, — опухоль, развивающаяся из клеток Лейдига. Чаще всего поражает только один семенник. Растет медленно. Гормональная активность, как правило, отсутствует. Метастазы редки.

Наиболее часто регистрируют опухоли семенников (89,2%), предстательной железы (8,6%) и наружных половых органов (2,2%). Самое распространенное опухолеподобное поражение половых органов — доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Новообразования предстательной железы почти всегда классифицируют как аденокарциномы. Самая распространенная опухоль наружных половых органов самцов — трансмиссивная венерическая (ТВО). Теоретически на коже мошонки и препуция могут развиваться все варианты кожных новообразований, однако опухоли указанной локализации крайне редки. Среди кожных новообразований мошонки наиболее часто выявляют мастокле-точную (тучноклеточную) опухоль и меланому, среди опухолей препуция — плоскоклеточную карциному.

Опухоли семенников.Среди тестикулярных новообразований чаще всего регистрируют сертолиому (50%), семиному (33%), лейдигому (до 17%).

Сертолиома, или гранулезоклеточная опухоль, текаклеточная опухоль, андробластома, состоит из клеток Сертоли, односторонняя.

Часто возникает в крипторхическом семеннике. Опухоль гормонально активна и способна продуцировать как андрогенные, так и эстрогенные гормоны. Метастазы встречаются редко — в 10…15% случаев.

Клинически проявляется увеличением семенника, инверсией пола и поведения, атрофией контралатерального яичка, эндокринной алопецией (двустороннее симметричное облысение промежности, вентральной и боковой поверхностей живота, груди и шеи) и гиперпигментацией кожи.

Опухоль обычно солитарная, дольчатая, хорошо инкапсулированная, может достигать 16 см в диаметре; на разрезе — от серовато-белого до желтого цвета. Микроскопически представляет собой сертолиевые клетки, различные по форме и размерам, расположенные в виде хорошо дифференцированных трубочек.

Признаки инверсии пола (атрофия полового члена, отвисание препуциального мешка, гинекомастия, иногда мастит) регистрируют примерно у 25% самцов с сертолиомой. При локализации опухоли в брюшной полости половая инверсия составляет 70,4%, в паховом канале — 50%, в мошонке — 16,7% (Reif et al., 1979). Вариабельные изменения обнаруживают в предстательной железе. Последняя может быть увеличена или, наоборот, уменьшена в размере. Нередко регистрируют плоскоклеточную метаплазию эпителия предстательной железы, дизурию, кровянистые выделения из уретры. Крупные опухоли могут причинять неудобство при движении и лежании, а при локализации в брюшной полости провоцировать рвоту, угнетать аппетит.

Лечение. Показано оперативное вмешательство — удаляют опухоль и контралатеральный семенник. При отсутствии метастазов восстанавливается шерстный покров и через 2…8 нед после операции исчезают признаки противоположного пола (дефеминизация). При выявлении метастазов животному назначают цикло-фосфат или метотрексат.

При развитии метастазов прогноз часто бывает неблагоприятный.

Семинома, или дисгерминома, герминома, сперматобластома, сперматоцитома, — опухоль, развивающаяся из сперматогенного эпителия извитых канальцев семенников. Односторонняя, как правило, гормонально неактивна. Возникает как в опущенном, так и в крипторхическом семеннике, по-видимому, склонна к малигнизации.

Клинически проявляется увеличением семенника, иногда ало-пецией и феминизацией. Крупные новообразования могут причинять неудобства, ограничивать подвижность животного. Так как опухоли из герминативных клеток в большинстве случаев маленьких размеров, только треть из них выявляют при жизни животного. Пораженный семенник овальной или шаровидной формы, плотной консистенции, безболезненный при пальпации. Опухоль растет в семеннике в виде одного или нескольких узлов. Опухолевидные узлы мягкие, белого или бледно-желтого цвета и обычно выпячиваются над поверхностью разреза. Опухоль редко прорастает в белочную оболочку семенника и распространяется на мошонку, придаток семенника и семенной канатик. Новообразование хорошо кровоснабжается через чрезмерно расширенные сосуды семенного канатика. Микроскопически типичная семинома состоит из крупных клеток полигональной или округлой формы с четкими границами. Цитоплазма светлая, обычно содержит гликоген, иногда липиды. Ядра крупные. Нередко встречаются клетки с гигантским ядром, несколькими ядрами. Митозы немногочисленны.

Диагноз устанавливают на основании клинических признаков и данных гистологического исследования.

Лечение. Прибегают к хирургическому вмешательству — двусторонней орхидэктомии. Показан тщательный гемостаз. На семенной канатик накладывают кастрационную петлю или две прошивные лигатуры. При распространении опухоли на соседние ткани ампутируют мошонку и общевлагалищную оболочку. При выявлении метастазов назначают винктристин и циклофосфат.

Прогноз при отсутствии метастазов благоприятный.

Интерстициально-клеточная опухоль, или интерстициома, аденома из интерстициальных клеток, лейдигома, — опухоль, развивающаяся из клеток Лейдига. Чаще всего поражает только один семенник. Растет медленно. Гормональная активность, как правило, отсутствует. Метастазы редки.