Полиспермию, или оплодотворение одной яйцеклетки несколькими спермиями, у собак практически не наблюдают, но при вольном спаривании часто встречается суперфекундация — оплодотворение нескольких яйцеклеток спермиями разных самцов.

С момента оплодотворения начинается беременность.

3.2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕРЕМЕННОСТИ

3.3. ПРЕНАТАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

3.4. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ САМКИ В ПЕРИОД ПЛОДОНОШЕНИЯ

3.5. ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕННОСТИ И МНОГОПЛОДИЯ

3.6. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРАЦЕПЦИИ И ПРЕРЫВАНИЯ НЕПЛАНИРУЕМОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

С момента оплодотворения начинается беременность.

3.2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕРЕМЕННОСТИ

Под беременностью понимают физиологическое состояние организма самки в период плодоношения. Во время беременности из микроскопической оплодотворенной яйцеклетки развивается плод, способный к внеутробному существованию.

В практике за начало беременности принимают день проведения первого осеменения, хотя у большинства самок, осемененных на 2…4-й день половой охоты, оплодотворение яйцеклетки наступает примерно на 4…5-е сутки после вязки.

Продолжительность беременности у собак, отсчитываемая со дня первого осеменения, в среднем составляет 63 дня. Физиологический срок вынашивания плодов колеблется от 58 до 71 дня. Длительность плодоношения зависит от породы, числа плодов в матке, возраста самки, условий кормления и содержания, продолжительности периода от осеменения до овуляции, скорости созревания и старения половых клеток и др.

В практике за начало беременности принимают день проведения первого осеменения, хотя у большинства самок, осемененных на 2…4-й день половой охоты, оплодотворение яйцеклетки наступает примерно на 4…5-е сутки после вязки.

Продолжительность беременности у собак, отсчитываемая со дня первого осеменения, в среднем составляет 63 дня. Физиологический срок вынашивания плодов колеблется от 58 до 71 дня. Длительность плодоношения зависит от породы, числа плодов в матке, возраста самки, условий кормления и содержания, продолжительности периода от осеменения до овуляции, скорости созревания и старения половых клеток и др.

3.3. ПРЕНАТАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

У плацентарных животных процесс внутриутробного развития принято условно делить на три периода: 1) начальный, или пре-имплантационный, период дробления; 2) эмбриональный, или дифференциации; 3) плодный, или роста. Между этими периодами нет четкой границы и поэтому данные литературы об их продолжительности неоднозначны.

Начальный период — это время с момента оплодотворения яйцеклетки до образования бластоцисты. Вскоре после оплодотворения зигота начинает последовательно делиться на 2, 4, 8, 16, 32 бластомера и продвигаться по маточным трубам к матке. После каждого деления бластомеры не расходятся и становятся все меньше и меньше в размере. Спустя 10…12 дней после оплодотворения на стадии 16…32 бластомеров зародыш попадает в матку, где достигает стадии морулы (64 и более бластомеров). Количество бластомеров на стадии морулы трудно точно подсчитать, и по внешнему виду зародыш напоминает тутовую ягоду. В этот период зародыш потребляет запасы питательных веществ, главным образом ооцита и отчасти трубной и маточной жидкостей. На стадии морулы между клетками бластомеров образуется полость, и зародыш переходит в следующую стадию — стадию бластоцисты. Бласто-циста представляет собой полый шар, наполненный жидкостью, снаружи покрытый прозрачной оболочкой, изнутри образованный клетками трофобласта (trophe — питание и blastos — росток) и эмбриобласта. Трофобласт обеспечивает зародыш питательным материалом и участвует в установлении связи зародыша со стенкой матки. Эмбриобласт — источник развития тела зародыша и некоторых внезародышевых оболочек. На стадии бластоцисты прозрачная оболочка яйцеклетки разрушается. Бластоцисты приобретают овальную форму, равномерно распределяются по всей длине рогов матки и прикрепляются к ее слизистой оболочке. Процесс прикрепления бластоцисты к эндометрию рогов матки называется имплантацией. У собак имплантация наступает примерно на 18-е сутки после оплодотворения.

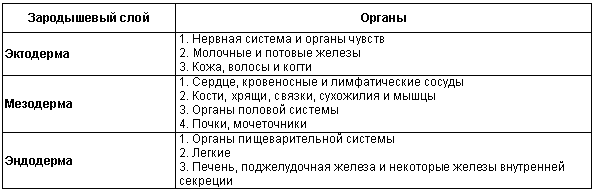

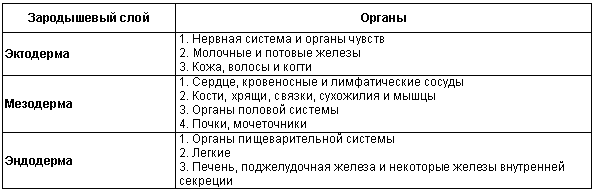

Эмбриональный период начинается с момента имплантации. Зародыш вступает в следующую стадию развития — гаструлу. Путем деляминации (расслоения) зародышевого диска (эмбриобласта) формируются зародышевые листки — эктодерма и эндодерма. Если эти листки образовались из материала зародышевого щитка, то они называются зародышевыми, а если возникли из незародышевой зоны зародышевого диска, то незародышевыми. Эктодерма разрастается по внутренней поверхности трофобласта, эндодерма формирует первичную кишку. Мезодерма — средний зародышевый листок — образуется из материала первичной полоски, формирующей продольную ось эмбриона, вдоль которой мезодерма заполняет пространство между клетками эндо- и эктодермы. Часть мезодермы, расположенная между зародышевыми частями эндо- и эктодермы, распадается на сомиты — сегменты тела эмбриона. Несегментированная часть мезодермы в виде мешка распространяется между незародышевыми частями экто- и эндодермы. Зародышевые листки служат источником формирования тканей (гистогенез) и зачатков органов (органогенез) эмбриона и его внезародышевых оболочек и органов.

Возникшие из эмбриональных зачатков ткани и органы эмбриона начинают функционировать. Наблюдают становление внешних форм (морфогенез) и размеров эмбриона, оформляются признаки семейства. На 30-й день беременности длина эмбриона достигает 16 мм. К началу плодного периода глаза и слуховой канал у эмбриона открыты, радужная оболочка пигментирована, веки отсутствуют, конечности цилиндрической формы, зачатки пальцев лап плохо очерчены, ушную раковину выявляют в виде эмбрионального валика. Особенности гисто- и органогенеза эмбриона собак приведены далее.

Плодный период

начинается с 30-го дня беременности. В это время плод быстро растет и начинает приобретать характерные видовые формы. К концу фетального периода плод готов к внеутробному существованию.

Плодный период

начинается с 30-го дня беременности. В это время плод быстро растет и начинает приобретать характерные видовые формы. К концу фетального периода плод готов к внеутробному существованию.

К концу 5-й недели беременности у собак средних размеров длина плода составляет примерно 35 мм. Веки развиты и частично прикрывают глаза. Ушная раковина закрывает слуховой канал. Дистальная часть конечностей хорошо детализирована и приобретает форму лап. Наружные половые органы не оформлены. На верхней губе и над веками появляются фолликулы тактильных волос.

К концу 6-й недели длина плода достигает 60 мм. По наружным половым органам можно определить пол. Веки слипаются. На теле в большом количество развиваются волосяные фолликулы, вырастают тактильные волоски на верхней губе и над веками. Образуются когти. Появляются признаки окостенения скелета.

К концу 7-й недели плод достигает в длину примерно 100 мм. Активно формируется волосяной покров тела, шерсть приобретает окрас. К 8-й неделе формирование шерстного покрова завершается, на лапах появляются мякиши пальцев.

К концу 9-й недели длина плода составляет около 150 мм, выражены породные и индивидуальные особенности. Плод готов к внеутробному существованию (Smith R. N., 1985).

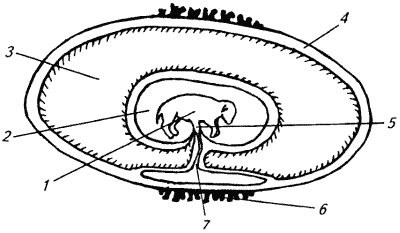

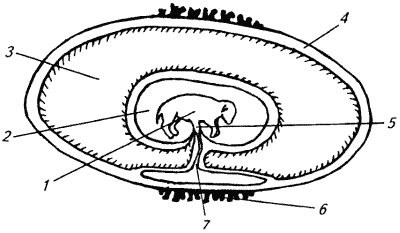

Внезародышевые, или временные, органы эмбриона и плода включают в себя желточный мешок, амнион, аллантоис, хорион и плаценту (рис. 13).

Желточный мешок образуется из эктодермы и висцерального листка несегментированной мезодермы; участвует в питании эмбриона. К концу эмбрионального периода желточный мешок рассасывается.

Амнион — водная оболочка, образующая водный пузырь вокруг эмбриона. В формировании амниона принимают участие внезаро-дышевая эктодерма и париетальный листок мезодермы. Амниотический пузырь защищает нежные ткани и органы эмбриона и раннего плода от механических повреждений, предупреждает их обезвоживание. В предплодный и в начале плодного периода через стенку амниона невозможно пропальпировать эмбрион и части тела плода. К концу беременности амниотическая жидкость приобретает слизистую консистенцию и во время родового акта облегчает выведение плода из родовых путей.

Аллантоис — мочевая оболочка, выполняет функцию мочевого пузыря. Формируется из внезародышевой эндодермы и висцерального листка мезодермы. Постепенно окружает со всех сторон амнион и, срастаясь с наружной оболочкой плода, участвует в образовании алланто-хориона, стенки которого пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. У собак амнион и аллантоис не сращены и поэтому плоды рождаются в амниотической оболочке.

Рис. 13. Плодные оболочки собак:

Рис. 13. Плодные оболочки собак:

1 — плод; 2 — амнион; 3 — аллантоис; 4 — хорион; 5 — пупочный канатик; 6 — ворсинки хориона; 7 — желточный пузырь

Хорион — самая наружная, или сосудистая, оболочка плода. Формируется из клеток трофобласта, эктодермы и париетального листка мезодермы. Связывает зародыш с организмом матери, участвует в образовании детской части плаценты.

Плацента — важнейший внезародышевый орган, обеспечивающий функции дыхания, питания и выведения продуктов обмена плода. По форме и строению плацента плотоядных принадлежит к поясной (зональной) и эндотелиохориальной. Ворсинки хориона в виде широкого пояска расположены на плодном пузыре, имеющем форму огурца, и внедряются в эндометрий рогов матки, контактируя с эндотелиальным слоем стенок кровеносных сосудов. Кровь матери и плода отделены друг от друга эндотелием кровеносных сосудов эндометрия, эпителиальным и соединительно-тканным слоями ворсинок, а также эндотелием их кровеносных сосудов. Слои материнской и детской частей плаценты выполняют функцию фетоплацентарного барьера. У плаценты плотоядных ограниченная способность задерживать вредные агенты: через нее к плоду легко поступают наркотические препараты, вирусы, некоторые бактерии, личинки токсокар, а также антибиотики и ограниченное количество антител, образующихся в организме матери.

Плацента выполняет также и гормональную функцию, будучи временной железой внутренней секреции и вырабатывая гормоны, необходимые для поддержания беременности (прогестерон), подготовки самки к родам (релаксин и эстрогены), инициации и поддержания родовой активности (эстрогены).

Плацента связана с телом плода посредством пуповины, или пупочного канатика. Пуповина представляет собой соединительно-тканный тяж, в котором проходят две артерии и одна вена. В состав пуповины входят также остатки желточного мешка и мочевой проток (урахус), соединяющий мочевой пузырь плода с полостью аллантоиса. Длина пуповины плотоядных варьирует в зависимости от вида, породы и возраста плода. В среднем отношение длины пуповины к длине плода составляет у собаки 1:2,4.

Сердце — самый деятельный орган плода. Сердцебиение у плодов собак начинают определять с 25-го дня беременности. Плацентарное кровообращение характеризуется следующими анатомо-функциональными особенностями:

— левая и правая половина сердца соединены друг с другом овальным отверстием, расположенным между предсердиями;

— легочная артерия посредством боталлова протока сообщается с аортой;

— от аорты отходят две пупочные артерии, которые транспортируют к плаценте венозную кровь;

— по пупочной вене и венозному (аранциевому) протоку кровь, обогащенная в плаценте кислородом, поступает в заднюю полую вену.

Легкие как орган дыхания не функционируют, хотя для плода характерны поверхностные дыхательные движения.

Плод заглатывает околоплодную жидкость. В его кишечнике образуется первородный кал (меконий), печень синтезирует гликоген и желчь. Почки вырабатывают мочу, которая скапливается в аллантоисе.

У плода достаточно рано начинают функционировать органы эндокринной системы : фетальные тестикулы, надпочечники, гипофиз и др. Фетальный кортизол, по-видимому, играет важную роль в процессе инициации родовой деятельности у самки (при удалении надпочечников и гипофиза у плодов лабораторных животных отмечают пролонгацию беременности и развитие плодов-гигантов). Введение кортикостероидов собакам во второй половине беременности приводит к абортам или родам.

Нервная и иммунная системы и к концу плодного периода остаются незрелыми.

В целом состояние большинства органов плода имеет второстепенное значение, так как их функции частично или полностью выполняет плацента.

Начальный период — это время с момента оплодотворения яйцеклетки до образования бластоцисты. Вскоре после оплодотворения зигота начинает последовательно делиться на 2, 4, 8, 16, 32 бластомера и продвигаться по маточным трубам к матке. После каждого деления бластомеры не расходятся и становятся все меньше и меньше в размере. Спустя 10…12 дней после оплодотворения на стадии 16…32 бластомеров зародыш попадает в матку, где достигает стадии морулы (64 и более бластомеров). Количество бластомеров на стадии морулы трудно точно подсчитать, и по внешнему виду зародыш напоминает тутовую ягоду. В этот период зародыш потребляет запасы питательных веществ, главным образом ооцита и отчасти трубной и маточной жидкостей. На стадии морулы между клетками бластомеров образуется полость, и зародыш переходит в следующую стадию — стадию бластоцисты. Бласто-циста представляет собой полый шар, наполненный жидкостью, снаружи покрытый прозрачной оболочкой, изнутри образованный клетками трофобласта (trophe — питание и blastos — росток) и эмбриобласта. Трофобласт обеспечивает зародыш питательным материалом и участвует в установлении связи зародыша со стенкой матки. Эмбриобласт — источник развития тела зародыша и некоторых внезародышевых оболочек. На стадии бластоцисты прозрачная оболочка яйцеклетки разрушается. Бластоцисты приобретают овальную форму, равномерно распределяются по всей длине рогов матки и прикрепляются к ее слизистой оболочке. Процесс прикрепления бластоцисты к эндометрию рогов матки называется имплантацией. У собак имплантация наступает примерно на 18-е сутки после оплодотворения.

Эмбриональный период начинается с момента имплантации. Зародыш вступает в следующую стадию развития — гаструлу. Путем деляминации (расслоения) зародышевого диска (эмбриобласта) формируются зародышевые листки — эктодерма и эндодерма. Если эти листки образовались из материала зародышевого щитка, то они называются зародышевыми, а если возникли из незародышевой зоны зародышевого диска, то незародышевыми. Эктодерма разрастается по внутренней поверхности трофобласта, эндодерма формирует первичную кишку. Мезодерма — средний зародышевый листок — образуется из материала первичной полоски, формирующей продольную ось эмбриона, вдоль которой мезодерма заполняет пространство между клетками эндо- и эктодермы. Часть мезодермы, расположенная между зародышевыми частями эндо- и эктодермы, распадается на сомиты — сегменты тела эмбриона. Несегментированная часть мезодермы в виде мешка распространяется между незародышевыми частями экто- и эндодермы. Зародышевые листки служат источником формирования тканей (гистогенез) и зачатков органов (органогенез) эмбриона и его внезародышевых оболочек и органов.

Возникшие из эмбриональных зачатков ткани и органы эмбриона начинают функционировать. Наблюдают становление внешних форм (морфогенез) и размеров эмбриона, оформляются признаки семейства. На 30-й день беременности длина эмбриона достигает 16 мм. К началу плодного периода глаза и слуховой канал у эмбриона открыты, радужная оболочка пигментирована, веки отсутствуют, конечности цилиндрической формы, зачатки пальцев лап плохо очерчены, ушную раковину выявляют в виде эмбрионального валика. Особенности гисто- и органогенеза эмбриона собак приведены далее.

К концу 5-й недели беременности у собак средних размеров длина плода составляет примерно 35 мм. Веки развиты и частично прикрывают глаза. Ушная раковина закрывает слуховой канал. Дистальная часть конечностей хорошо детализирована и приобретает форму лап. Наружные половые органы не оформлены. На верхней губе и над веками появляются фолликулы тактильных волос.

К концу 6-й недели длина плода достигает 60 мм. По наружным половым органам можно определить пол. Веки слипаются. На теле в большом количество развиваются волосяные фолликулы, вырастают тактильные волоски на верхней губе и над веками. Образуются когти. Появляются признаки окостенения скелета.

К концу 7-й недели плод достигает в длину примерно 100 мм. Активно формируется волосяной покров тела, шерсть приобретает окрас. К 8-й неделе формирование шерстного покрова завершается, на лапах появляются мякиши пальцев.

К концу 9-й недели длина плода составляет около 150 мм, выражены породные и индивидуальные особенности. Плод готов к внеутробному существованию (Smith R. N., 1985).

Внезародышевые, или временные, органы эмбриона и плода включают в себя желточный мешок, амнион, аллантоис, хорион и плаценту (рис. 13).

Желточный мешок образуется из эктодермы и висцерального листка несегментированной мезодермы; участвует в питании эмбриона. К концу эмбрионального периода желточный мешок рассасывается.

Амнион — водная оболочка, образующая водный пузырь вокруг эмбриона. В формировании амниона принимают участие внезаро-дышевая эктодерма и париетальный листок мезодермы. Амниотический пузырь защищает нежные ткани и органы эмбриона и раннего плода от механических повреждений, предупреждает их обезвоживание. В предплодный и в начале плодного периода через стенку амниона невозможно пропальпировать эмбрион и части тела плода. К концу беременности амниотическая жидкость приобретает слизистую консистенцию и во время родового акта облегчает выведение плода из родовых путей.

Аллантоис — мочевая оболочка, выполняет функцию мочевого пузыря. Формируется из внезародышевой эндодермы и висцерального листка мезодермы. Постепенно окружает со всех сторон амнион и, срастаясь с наружной оболочкой плода, участвует в образовании алланто-хориона, стенки которого пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. У собак амнион и аллантоис не сращены и поэтому плоды рождаются в амниотической оболочке.

1 — плод; 2 — амнион; 3 — аллантоис; 4 — хорион; 5 — пупочный канатик; 6 — ворсинки хориона; 7 — желточный пузырь

Хорион — самая наружная, или сосудистая, оболочка плода. Формируется из клеток трофобласта, эктодермы и париетального листка мезодермы. Связывает зародыш с организмом матери, участвует в образовании детской части плаценты.

Плацента — важнейший внезародышевый орган, обеспечивающий функции дыхания, питания и выведения продуктов обмена плода. По форме и строению плацента плотоядных принадлежит к поясной (зональной) и эндотелиохориальной. Ворсинки хориона в виде широкого пояска расположены на плодном пузыре, имеющем форму огурца, и внедряются в эндометрий рогов матки, контактируя с эндотелиальным слоем стенок кровеносных сосудов. Кровь матери и плода отделены друг от друга эндотелием кровеносных сосудов эндометрия, эпителиальным и соединительно-тканным слоями ворсинок, а также эндотелием их кровеносных сосудов. Слои материнской и детской частей плаценты выполняют функцию фетоплацентарного барьера. У плаценты плотоядных ограниченная способность задерживать вредные агенты: через нее к плоду легко поступают наркотические препараты, вирусы, некоторые бактерии, личинки токсокар, а также антибиотики и ограниченное количество антител, образующихся в организме матери.

Плацента выполняет также и гормональную функцию, будучи временной железой внутренней секреции и вырабатывая гормоны, необходимые для поддержания беременности (прогестерон), подготовки самки к родам (релаксин и эстрогены), инициации и поддержания родовой активности (эстрогены).

Плацента связана с телом плода посредством пуповины, или пупочного канатика. Пуповина представляет собой соединительно-тканный тяж, в котором проходят две артерии и одна вена. В состав пуповины входят также остатки желточного мешка и мочевой проток (урахус), соединяющий мочевой пузырь плода с полостью аллантоиса. Длина пуповины плотоядных варьирует в зависимости от вида, породы и возраста плода. В среднем отношение длины пуповины к длине плода составляет у собаки 1:2,4.

Сердце — самый деятельный орган плода. Сердцебиение у плодов собак начинают определять с 25-го дня беременности. Плацентарное кровообращение характеризуется следующими анатомо-функциональными особенностями:

— левая и правая половина сердца соединены друг с другом овальным отверстием, расположенным между предсердиями;

— легочная артерия посредством боталлова протока сообщается с аортой;

— от аорты отходят две пупочные артерии, которые транспортируют к плаценте венозную кровь;

— по пупочной вене и венозному (аранциевому) протоку кровь, обогащенная в плаценте кислородом, поступает в заднюю полую вену.

Легкие как орган дыхания не функционируют, хотя для плода характерны поверхностные дыхательные движения.

Плод заглатывает околоплодную жидкость. В его кишечнике образуется первородный кал (меконий), печень синтезирует гликоген и желчь. Почки вырабатывают мочу, которая скапливается в аллантоисе.

У плода достаточно рано начинают функционировать органы эндокринной системы : фетальные тестикулы, надпочечники, гипофиз и др. Фетальный кортизол, по-видимому, играет важную роль в процессе инициации родовой деятельности у самки (при удалении надпочечников и гипофиза у плодов лабораторных животных отмечают пролонгацию беременности и развитие плодов-гигантов). Введение кортикостероидов собакам во второй половине беременности приводит к абортам или родам.

Нервная и иммунная системы и к концу плодного периода остаются незрелыми.

В целом состояние большинства органов плода имеет второстепенное значение, так как их функции частично или полностью выполняет плацента.

3.4. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ САМКИ В ПЕРИОД ПЛОДОНОШЕНИЯ

В период плодоношения в организме самки происходят существенные изменения. Перестройку организма, вызванную беременностью, регулируют нейроэндокринная система самки и эндокринная система фетоплацентарного комплекса.

В яичниках на месте овулировавших фолликулов образуются желтые тела беременности, вырабатывающие прогестерон, который, будучи ключевым гормоном беременности, обеспечивает подготовку эндометрия к имплантации, создает в матке условия для развития эмбриона и плода, препятствует сокращениям матки и блокирует процесс созревания фолликулов в яичниках. Основной продуцент прогестерона в период беременности — желтое тело беременности, а не плацента. Резекция яичников на любом сроке беременности приводит к аборту. Концентрация прогестерона в плазме периферической крови хорошо отражает функциональную активность желтого тела полового цикла и беременности, а также плаценты. Вместе с тем из-за отсутствия различий в содержании прогестерона у беременных и небеременных собак невозможно диагностировать беременность по концентрации в крови данного гормона. Концентрация прогестерона в плазме периферической крови достигает максимальных значений на 15…30-й день беременности и в последней трети беременности постепенно снижается, достигая минимальных значений за 1…2 дня до родов.

Прогестагенную активность яичников и плаценты регулирует ЛГ. Введение сыворотки против ЛГ подавляет секрецию прогестерона у беременных и небеременных самок (Concannon Р. W., 1986). Матка не влияет на лютеиновую функцию собак (Olson P.N.S., Nett T.M., 1983). Концентрация ЛГ в плазме периферической крови на протяжении всего периода плодоношения находится на низком, или базальном, уровне, содержание пролактина постепенно увеличивается во второй половине беременности.

Концентрация эстрогенов в плазме периферической крови у самок в последней трети беременности существенно не возрастает. Эстрогены вырабатываются плацентой и отчасти растущими третичными фолликулами. Фолликулы в яичниках не созревают и подвергаются атрезии. Выработку эстрогенов регулирует ФСГ.

Во время беременности изменяются размер матки и ее рогов, их форма, положение, консистенция и реактивность.

Сразу же после имплантации зародышевые пузыри обособляются друг от друга межампулярными перемычками. Вокруг бластоцист образуются ампуловидные расширения, придающие рогам матки своеобразную форму. Ампуловидные расширения на 21-й день беременности достигают в диаметре примерно 2 см, на 28-й день — 2,5 см. Через 30…35 дней беременности межампулярные перемычки исчезают. По мере роста плодов диаметр и длина рогов матки увеличиваются, они заполняют брюшную полость, оттесняя кишечник и сдавливая все внутренние органы и диафрагму.

Беременность вызывает существенные изменения в сердечнососудистой системе. Повышается свертываемость крови. В конце беременности у собак минутный объем сердца возрастает на 30…50%, общий объем циркулирующей крови на 20…40%, объем плазмы крови — на 40…50%. Как следствие различия в степени увеличения объема плазмы и эритроцитов значение показателя гематокрита у самок к 35-му дню беременности снижается до 40%, достигая к концу беременности наименьших значений — менее 35% (Concannon P.W., 1986).

Во время беременности возрастает нагрузка и на органы дыхания. Диафрагма смещается вперед. Объем грудной полости не уменьшается, а возрастает за счет расширения размеров грудной клетки. Дыхание становится частым и глубоким. На 60…70% усиливается газообмен в легких. По этой причине у беременных собак быстрее наступает ингаляционный наркоз. В целом беременные животные хуже переносят ингаляционный и неингаляционный наркоз. Под общим наркозом они в большей степени, чем небеременные животные, предрасположены к гипоксии, остановке дыхания и сердца.

С повышенной функциональной нагрузкой работают печень и почки. Эти органы обезвреживают и удаляют из организма вредные продукты обмена не только матери, но и плодов.

В последней трети беременности возрастает нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Масса тела к концу беременности у собак увеличивается в среднем на 36% (20…50%). Беременные животные становятся спокойными и больше отдыхают. Они быстро устают, поэтому прогулки должны быть непродолжительными, но частыми. Беременных животных следует содержать отдельно. Из-за увеличения объема живота они не способны облизывать некоторые участки своего тела, в частности область промежности, и поэтому их следует обеспечить хорошим уходом.

Во время беременности собакам дают только качественные корма домашнего и (или) коммерческого приготовления. Суточный рацион должен в полном объеме обеспечивать животное энергией, белками, жирами, углеводами, минеральными веществами и витаминами. Потребность в кормах в первой половине беременности такая же, как и у небеременных животных, во второй — возрастает на 25… 50%.

Суточная потребность взрослой собаки в основных питательных веществах (в пересчете на 1 кг массы тела) составляет: по белку 5 г, жиру 1,5 г, линоленовой кислоте 0,22 мг, кальцию 265 мг, фосфору 220 мг, калию 144 мг, хлориду натрия 200 мг, магнию 14 мг, железу 1,32 мг, меди 0,16 мг, марганцу 0,11 мг, цинку 2,2 мг, йоду 0,033 мг, селену 2,42 мг, витамину А 110ИЕ, витамину D 11 ИЕ, витамину Е 1,2 мкг, тиамину 24 мкг, рибофлавину 48 мкг, пиридоксину 24 мкг, пантотеновой кислоте 220 мкг, никотиновой кислоте 250 мкг, фолиевой кислоте 4 мкг, витамину B 121,1 мкг, биотину 2,2 мкг, холину 26 мг (Sheffy В. Е., 1978).

В 100 кг полнорационного корма для взрослой собаки (по сухому веществу) должно содержаться белка 22 г, жира 5 г, кальция 1,1 г, фосфора 0,9 г, хлорида натрия 1,1 г, калия 0,6 г, магния 0,04 г, меди 0,7 мг, марганца 0,5 мг, цинка 5 мг, йода 0,2 мг, селена 0,01 мг, витамина А 500 ИЕ, витамина D 50 ИЕ, витамина Е 5 мг, тиамина 0,1 мг, рибофлавина 0,2 мг, пантотеновой кислоты 1 мг, никотиновой кислоты 1,1 мг, пиридоксина 0,1 мг, фолиевой кислоты 0,02 мг, биотина 0,01 мг, витамина B 120,002 мг, холина 120 мг (Anderson R. S., 1985).

Источником обменной энергии для собак служат животные и растительные протеины, углеводы (основной источник) и жиры, поступающие с кормом. Собаки легко переваривают глюкозу, фруктозу, сахарозу. Однако многие взрослые собаки из-за дефицита лактазы плохо усваивают молочный сахар — лактозу. Вследствие бактериального сбраживания лактозы в толстом отделе кишечника у них регистрируют расстройства желудочно-кишечного тракта. Собаки не способны усваивать растительную клетчатку. Однако клетчатка оказывает благотворное влияние на перистальтику кишечника и формирование стула. Белки и жиры — обязательный компонент корма для собак, так как служат источником структурных элементов для синтеза белка и эссенциальных жирных кислот. Незаменимыми аминокислотами у плотоядных считают аргинин, гистидин, изолейцин, лейцин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин. Перечисленные амино-, а также эссенциальные жирные кислоты (арахидоновую, линоленовую и линолевую) собаки не способны сами синтезировать и поэтому должны получать с кормом.

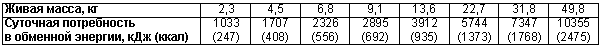

Примечание: 1 ккал равен 1 кДж.

Примечание: 1 ккал равен 1 кДж.

При использовании кормов домашнего приготовления важно правильно сбалансировать рацион по витаминам, минеральным веществам и особенно по кальцию и фосфору, поскольку в основном компоненте рациона собак — мясе содержится очень мало кальция и много фосфора (соотношение 1:20). Беременным животным целесообразно давать витаминно-минеральные подкормки, пивные дрожжи, разнообразные овощи и фрукты, на альтернативной основе регулярно скармливать в ограниченном количестве свежие куриные яйца и печень животных.

В яичниках на месте овулировавших фолликулов образуются желтые тела беременности, вырабатывающие прогестерон, который, будучи ключевым гормоном беременности, обеспечивает подготовку эндометрия к имплантации, создает в матке условия для развития эмбриона и плода, препятствует сокращениям матки и блокирует процесс созревания фолликулов в яичниках. Основной продуцент прогестерона в период беременности — желтое тело беременности, а не плацента. Резекция яичников на любом сроке беременности приводит к аборту. Концентрация прогестерона в плазме периферической крови хорошо отражает функциональную активность желтого тела полового цикла и беременности, а также плаценты. Вместе с тем из-за отсутствия различий в содержании прогестерона у беременных и небеременных собак невозможно диагностировать беременность по концентрации в крови данного гормона. Концентрация прогестерона в плазме периферической крови достигает максимальных значений на 15…30-й день беременности и в последней трети беременности постепенно снижается, достигая минимальных значений за 1…2 дня до родов.

Прогестагенную активность яичников и плаценты регулирует ЛГ. Введение сыворотки против ЛГ подавляет секрецию прогестерона у беременных и небеременных самок (Concannon Р. W., 1986). Матка не влияет на лютеиновую функцию собак (Olson P.N.S., Nett T.M., 1983). Концентрация ЛГ в плазме периферической крови на протяжении всего периода плодоношения находится на низком, или базальном, уровне, содержание пролактина постепенно увеличивается во второй половине беременности.

Концентрация эстрогенов в плазме периферической крови у самок в последней трети беременности существенно не возрастает. Эстрогены вырабатываются плацентой и отчасти растущими третичными фолликулами. Фолликулы в яичниках не созревают и подвергаются атрезии. Выработку эстрогенов регулирует ФСГ.

Во время беременности изменяются размер матки и ее рогов, их форма, положение, консистенция и реактивность.

Сразу же после имплантации зародышевые пузыри обособляются друг от друга межампулярными перемычками. Вокруг бластоцист образуются ампуловидные расширения, придающие рогам матки своеобразную форму. Ампуловидные расширения на 21-й день беременности достигают в диаметре примерно 2 см, на 28-й день — 2,5 см. Через 30…35 дней беременности межампулярные перемычки исчезают. По мере роста плодов диаметр и длина рогов матки увеличиваются, они заполняют брюшную полость, оттесняя кишечник и сдавливая все внутренние органы и диафрагму.

Беременность вызывает существенные изменения в сердечнососудистой системе. Повышается свертываемость крови. В конце беременности у собак минутный объем сердца возрастает на 30…50%, общий объем циркулирующей крови на 20…40%, объем плазмы крови — на 40…50%. Как следствие различия в степени увеличения объема плазмы и эритроцитов значение показателя гематокрита у самок к 35-му дню беременности снижается до 40%, достигая к концу беременности наименьших значений — менее 35% (Concannon P.W., 1986).

Во время беременности возрастает нагрузка и на органы дыхания. Диафрагма смещается вперед. Объем грудной полости не уменьшается, а возрастает за счет расширения размеров грудной клетки. Дыхание становится частым и глубоким. На 60…70% усиливается газообмен в легких. По этой причине у беременных собак быстрее наступает ингаляционный наркоз. В целом беременные животные хуже переносят ингаляционный и неингаляционный наркоз. Под общим наркозом они в большей степени, чем небеременные животные, предрасположены к гипоксии, остановке дыхания и сердца.

С повышенной функциональной нагрузкой работают печень и почки. Эти органы обезвреживают и удаляют из организма вредные продукты обмена не только матери, но и плодов.

В последней трети беременности возрастает нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Масса тела к концу беременности у собак увеличивается в среднем на 36% (20…50%). Беременные животные становятся спокойными и больше отдыхают. Они быстро устают, поэтому прогулки должны быть непродолжительными, но частыми. Беременных животных следует содержать отдельно. Из-за увеличения объема живота они не способны облизывать некоторые участки своего тела, в частности область промежности, и поэтому их следует обеспечить хорошим уходом.

Во время беременности собакам дают только качественные корма домашнего и (или) коммерческого приготовления. Суточный рацион должен в полном объеме обеспечивать животное энергией, белками, жирами, углеводами, минеральными веществами и витаминами. Потребность в кормах в первой половине беременности такая же, как и у небеременных животных, во второй — возрастает на 25… 50%.

Суточная потребность взрослой собаки в основных питательных веществах (в пересчете на 1 кг массы тела) составляет: по белку 5 г, жиру 1,5 г, линоленовой кислоте 0,22 мг, кальцию 265 мг, фосфору 220 мг, калию 144 мг, хлориду натрия 200 мг, магнию 14 мг, железу 1,32 мг, меди 0,16 мг, марганцу 0,11 мг, цинку 2,2 мг, йоду 0,033 мг, селену 2,42 мг, витамину А 110ИЕ, витамину D 11 ИЕ, витамину Е 1,2 мкг, тиамину 24 мкг, рибофлавину 48 мкг, пиридоксину 24 мкг, пантотеновой кислоте 220 мкг, никотиновой кислоте 250 мкг, фолиевой кислоте 4 мкг, витамину B 121,1 мкг, биотину 2,2 мкг, холину 26 мг (Sheffy В. Е., 1978).

В 100 кг полнорационного корма для взрослой собаки (по сухому веществу) должно содержаться белка 22 г, жира 5 г, кальция 1,1 г, фосфора 0,9 г, хлорида натрия 1,1 г, калия 0,6 г, магния 0,04 г, меди 0,7 мг, марганца 0,5 мг, цинка 5 мг, йода 0,2 мг, селена 0,01 мг, витамина А 500 ИЕ, витамина D 50 ИЕ, витамина Е 5 мг, тиамина 0,1 мг, рибофлавина 0,2 мг, пантотеновой кислоты 1 мг, никотиновой кислоты 1,1 мг, пиридоксина 0,1 мг, фолиевой кислоты 0,02 мг, биотина 0,01 мг, витамина B 120,002 мг, холина 120 мг (Anderson R. S., 1985).

Источником обменной энергии для собак служат животные и растительные протеины, углеводы (основной источник) и жиры, поступающие с кормом. Собаки легко переваривают глюкозу, фруктозу, сахарозу. Однако многие взрослые собаки из-за дефицита лактазы плохо усваивают молочный сахар — лактозу. Вследствие бактериального сбраживания лактозы в толстом отделе кишечника у них регистрируют расстройства желудочно-кишечного тракта. Собаки не способны усваивать растительную клетчатку. Однако клетчатка оказывает благотворное влияние на перистальтику кишечника и формирование стула. Белки и жиры — обязательный компонент корма для собак, так как служат источником структурных элементов для синтеза белка и эссенциальных жирных кислот. Незаменимыми аминокислотами у плотоядных считают аргинин, гистидин, изолейцин, лейцин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин. Перечисленные амино-, а также эссенциальные жирные кислоты (арахидоновую, линоленовую и линолевую) собаки не способны сами синтезировать и поэтому должны получать с кормом.

Потребность взрослых собак в обменной энергии в зависимости от массы тела приведена по данным R.S. Anderson (1985).

При использовании кормов домашнего приготовления важно правильно сбалансировать рацион по витаминам, минеральным веществам и особенно по кальцию и фосфору, поскольку в основном компоненте рациона собак — мясе содержится очень мало кальция и много фосфора (соотношение 1:20). Беременным животным целесообразно давать витаминно-минеральные подкормки, пивные дрожжи, разнообразные овощи и фрукты, на альтернативной основе регулярно скармливать в ограниченном количестве свежие куриные яйца и печень животных.

3.5. ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕННОСТИ И МНОГОПЛОДИЯ

Беременность у собак диагностируют на основании данных клинического, рентгенологического и (или) ультразвукового исследований.

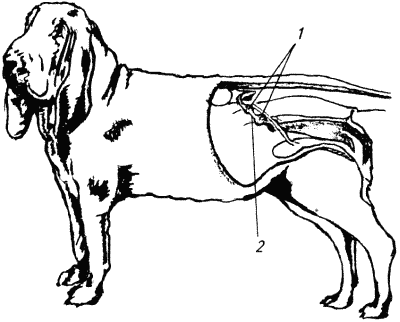

Трансабдоминальная пальпация — наиболее распространенный и достаточно эффективный метод диагностики беременности собак.

Самок исследуют на 21…28-й день после осеменения. Клиническое обследование начинают с внешнего осмотра животного. Обращают внимание на размеры живота, изменения его вентральной поверхности, состояние тазовых связок, наружных половых органов и молочных желез. У стоящей или лежащей на боку самки пальпируют живот одной (у небольших животных) и (или) двумя руками. Вначале находят мочевой пузырь, который служит ориентиром для определения места расположения матки.

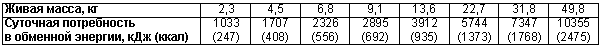

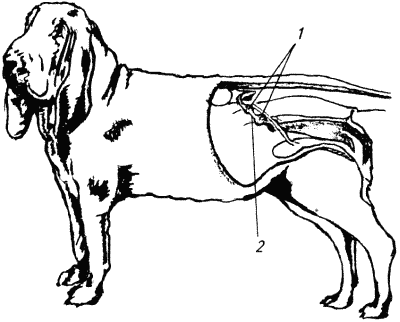

У здоровых небеременных собак матка не пальпируется. У беременных при пальпации выявляют ампуловидные расширения рогов матки, достигающие в диаметре 2…2,5 см (рис. 14).

После 30…35-го дня осеменения межампулярные перемычки рогов матки сглаживаются и беременную матку трудно идентифицировать методом трансабдоминальной пальпации. Точность выявления беременности по данным клинического исследования на 26…35-й день после осеменения составляет 85...90%, бесплодия — 70…75%. Части тела плода хорошо пальпируются в последние 10…14 дней беременности.

Рентгенологическое исследование — эффективный инструментальный метод диагностики беременности. Собак исследуют начиная с 45…50-го дня после осеменения. Признаком беременности служит обнаружение на рентгенограмме скелетов плодов. По данным рентгенограммы можно наиболее точно определить число вынашиваемых плодов. Этот метод исследования используют также для дифференциации истинной беременности от ложной и идентификации закрытой формы пиометры (гнойного воспаления матки). К рентгенографии не следует прибегать на ранних сроках предполагаемой беременности из-за повышенной чувствительности зародышей и эмбрионов к ионизирующей радиации.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) — высокоинформативный и безвредный инструментальный метод диагностики беременности у самок животных многих видов, с помощью которого можно визуализировать плодный пузырь, эмбрион, плод и их структурные элементы.

Ультразвук представляет собой волнообразно распространяющиеся механические колебания частиц воздуха и упругой среды с частотой свыше 20 000 Гц, не воспринимаемой человеческим ухом. Чтобы получить ультразвуковые колебания, используют трансдуктор, или датчик, который преобразует электрические импульсы в ультразвуковые. Датчик воспринимает отраженные от поверхности исследуемых органов и структур организма ультразвуковые колебания и преобразует их в электрические сигналы (обратный пьезоэлектрический эффект), которые после соответствующей обработки воспроизводятся на экране дисплея в виде одно- или двухмерных эхограмм. При ультразвуковом исследовании мелких животных используют датчики, генерирующие звуковые колебания с частотой от 2 до 7 МГц (от 2 до 7 млн колебаний в 1 с соответственно).

Ультразвуковые аппараты, работающие по М-методу (М — от англ. motion — движение), используют при исследовании сердца и поэтому не рассмотрены в настоящем учебном пособии.

При А-методе (А — амплитуда) трансдуктор генерирует единственную ультразвуковую волну. На экране дисплея получают графическое (одномерное) изображение в виде кривой. Клиническая ценность способа визуализации анатомических структур организма по принципу эхолота минимальна: с помощью А-метода выявляют только анатомические структуры, наполненные жидким содержимым (матку с околоплодными водами, гноем и т. д.). А-метод в основном используют в свиноводстве.

Рис. 14. Форма рогов матки у собаки на 21-й день беременности:

Рис. 14. Форма рогов матки у собаки на 21-й день беременности:

1 — ампуловидные расширения; 2 — межампулярная перемычка

По способу воспроизведения изображения на экране дисплея различают А-, В- и М-методы УЗИ.

При В-методе (В — от анг. brightness — яркость) трансдуктор генерирует множественные ультразвуковые волны и анализирует эхо каждой волны. На экране дисплея получают двухмерное изображение исследуемой анатомической структуры в результате преобразования отраженных ультразвуковых волн в светящиеся с различной интенсивностью серые точки. Ультразвуковые аппараты, работающие по В-методу в режиме серой шкалы и реального времени, наиболее совершенны, и поэтому их широко используют в гуманной и ветеринарной акушерской практике. С помощью В-метода не только визуализируют плодные пузыри, эмбрионы и плоды, но и оценивают функциональное состояние плодов на основании динамического наблюдения за их двигательной активностью, работой сердца и т. д. Сердцебиение у эмбрионов начинают выявлять с 24…28-го дня беременности. В конце беременности частота сердцебиения у плодов собак колеблется в пределах 120…140 уд/мин. На 28-й день после осеменения В-методом диагностируют беременность у собак с точностью 99,3% (Bondestam S. et al., 1984).

К сожалению, УЗИ остается дорогостоящим методом диагностики беременности у собак, с помощью которого невозможно точно определить число вынашиваемых плодов на любой стадии беременности. На практике при вынашивании собакой 5 и менее плодов их число по данным УЗИ обычно преувеличивают, при вынашивании 8 и более плодов, наоборот, преуменьшают (Bondestam S. et al., 1984).

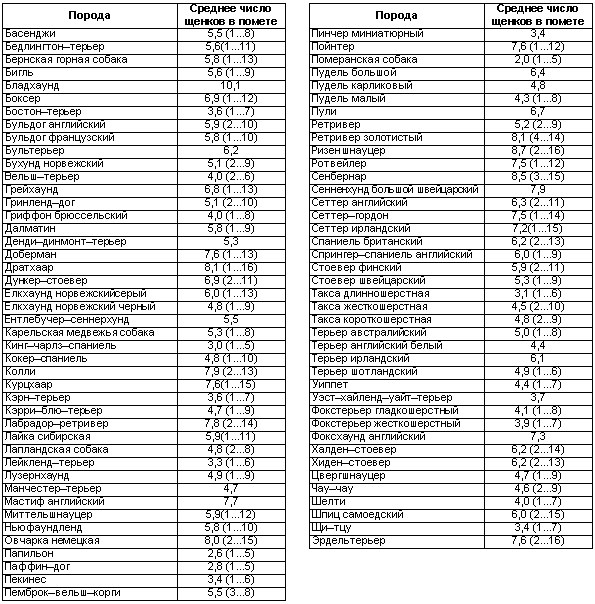

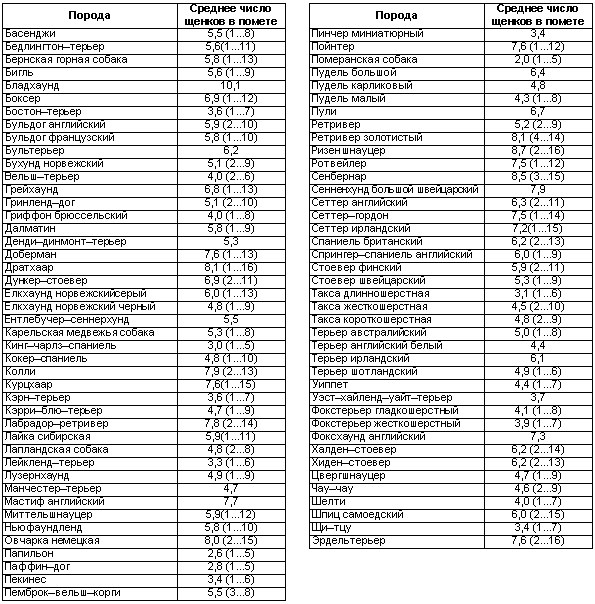

Справочные данные о плодовитости собак некоторых пород суммированы в табл. 7.

Примечание: в скобках приведены данные о минимальном и максимальном числе щенков в помете.

Примечание: в скобках приведены данные о минимальном и максимальном числе щенков в помете.

Трансабдоминальная пальпация — наиболее распространенный и достаточно эффективный метод диагностики беременности собак.

Самок исследуют на 21…28-й день после осеменения. Клиническое обследование начинают с внешнего осмотра животного. Обращают внимание на размеры живота, изменения его вентральной поверхности, состояние тазовых связок, наружных половых органов и молочных желез. У стоящей или лежащей на боку самки пальпируют живот одной (у небольших животных) и (или) двумя руками. Вначале находят мочевой пузырь, который служит ориентиром для определения места расположения матки.

У здоровых небеременных собак матка не пальпируется. У беременных при пальпации выявляют ампуловидные расширения рогов матки, достигающие в диаметре 2…2,5 см (рис. 14).

После 30…35-го дня осеменения межампулярные перемычки рогов матки сглаживаются и беременную матку трудно идентифицировать методом трансабдоминальной пальпации. Точность выявления беременности по данным клинического исследования на 26…35-й день после осеменения составляет 85...90%, бесплодия — 70…75%. Части тела плода хорошо пальпируются в последние 10…14 дней беременности.

Рентгенологическое исследование — эффективный инструментальный метод диагностики беременности. Собак исследуют начиная с 45…50-го дня после осеменения. Признаком беременности служит обнаружение на рентгенограмме скелетов плодов. По данным рентгенограммы можно наиболее точно определить число вынашиваемых плодов. Этот метод исследования используют также для дифференциации истинной беременности от ложной и идентификации закрытой формы пиометры (гнойного воспаления матки). К рентгенографии не следует прибегать на ранних сроках предполагаемой беременности из-за повышенной чувствительности зародышей и эмбрионов к ионизирующей радиации.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) — высокоинформативный и безвредный инструментальный метод диагностики беременности у самок животных многих видов, с помощью которого можно визуализировать плодный пузырь, эмбрион, плод и их структурные элементы.

Ультразвук представляет собой волнообразно распространяющиеся механические колебания частиц воздуха и упругой среды с частотой свыше 20 000 Гц, не воспринимаемой человеческим ухом. Чтобы получить ультразвуковые колебания, используют трансдуктор, или датчик, который преобразует электрические импульсы в ультразвуковые. Датчик воспринимает отраженные от поверхности исследуемых органов и структур организма ультразвуковые колебания и преобразует их в электрические сигналы (обратный пьезоэлектрический эффект), которые после соответствующей обработки воспроизводятся на экране дисплея в виде одно- или двухмерных эхограмм. При ультразвуковом исследовании мелких животных используют датчики, генерирующие звуковые колебания с частотой от 2 до 7 МГц (от 2 до 7 млн колебаний в 1 с соответственно).

Ультразвуковые аппараты, работающие по М-методу (М — от англ. motion — движение), используют при исследовании сердца и поэтому не рассмотрены в настоящем учебном пособии.

При А-методе (А — амплитуда) трансдуктор генерирует единственную ультразвуковую волну. На экране дисплея получают графическое (одномерное) изображение в виде кривой. Клиническая ценность способа визуализации анатомических структур организма по принципу эхолота минимальна: с помощью А-метода выявляют только анатомические структуры, наполненные жидким содержимым (матку с околоплодными водами, гноем и т. д.). А-метод в основном используют в свиноводстве.

1 — ампуловидные расширения; 2 — межампулярная перемычка

По способу воспроизведения изображения на экране дисплея различают А-, В- и М-методы УЗИ.

При В-методе (В — от анг. brightness — яркость) трансдуктор генерирует множественные ультразвуковые волны и анализирует эхо каждой волны. На экране дисплея получают двухмерное изображение исследуемой анатомической структуры в результате преобразования отраженных ультразвуковых волн в светящиеся с различной интенсивностью серые точки. Ультразвуковые аппараты, работающие по В-методу в режиме серой шкалы и реального времени, наиболее совершенны, и поэтому их широко используют в гуманной и ветеринарной акушерской практике. С помощью В-метода не только визуализируют плодные пузыри, эмбрионы и плоды, но и оценивают функциональное состояние плодов на основании динамического наблюдения за их двигательной активностью, работой сердца и т. д. Сердцебиение у эмбрионов начинают выявлять с 24…28-го дня беременности. В конце беременности частота сердцебиения у плодов собак колеблется в пределах 120…140 уд/мин. На 28-й день после осеменения В-методом диагностируют беременность у собак с точностью 99,3% (Bondestam S. et al., 1984).

К сожалению, УЗИ остается дорогостоящим методом диагностики беременности у собак, с помощью которого невозможно точно определить число вынашиваемых плодов на любой стадии беременности. На практике при вынашивании собакой 5 и менее плодов их число по данным УЗИ обычно преувеличивают, при вынашивании 8 и более плодов, наоборот, преуменьшают (Bondestam S. et al., 1984).

Справочные данные о плодовитости собак некоторых пород суммированы в табл. 7.

7. Плодовитость собак разных пород (Lyngset A., Lyngset О., 1970; Robinson R., 1973)