Страница:

– Какое таинственное пламя?

– Не знаю, я просто так сказал.

– И ты что-то такое ощутил, когда увидел снимок родителей?

– Почти. Хотя не совсем. Хотя почему не совсем? Что-то такое.

– Это интересные данные, Ямбо, они говорят о многом.

Паола все поддерживает меня, все ободряет. А я, между нами говоря, запылал таинственным пламенем, возмечтав о Сибилле…

Воскресенье.

– Пойди пройдись, – сказала Паола. – Хорошее занятие. Не выходи только за пределы знакомого района. На площади Каироли есть цветочный киоск, он открыт и в выходные. Купи цветов, каких-нибудь повеселее, или роз купи, а то эта квартира напоминает склеп.

Я отправился на Каироли, ларек был закрыт. Я профланировал по улице Данте до Кордузио, уклонился направо к бирже и оказался на воскресной толкучке всех миланских коллекционеров. На улице Кордузио продавали марки, на улице Арморари – старые открытки и картинки, весь Центральный пассаж был заполнен коллекционерами монет, солдатиков, образков, часов и телефонных карточек. Коллекционирование – страсть анальная, да и мой род деятельности тоже относится к анальной сфере психики.

Люди собирают что угодно, даже колпачки от кока-колы. Или инкунабулы, как в моем случае. Кока-кольные колпачки дешевле инкунабул. На площади Эдисона, слева от книжного развала, за подборками старых журналов, рекламных плакатов и табличек, предлагается разный старый хлам: лампы якобы стиля либерти, на самом деле новодел, черные подносы с жирными цветами, фарфоровые балерины.

На лотке четыре запечатанные цилиндрические банки, в них прозрачный раствор (формалин?), а в формалине круглые или вытянутые голыши, обвитые белесыми тяжами. Что-то морское, голотурии, головы спрутов, вылинявшие кораллы? Или болезненное порождение тератологической фантазии? Какой художник создал такую скульптуру? Ив Танги?

Лоточник пояснил, что это законсервированные тестикулы: кобеля, кота, петуха и какого-то еще животного, с почками и мочеточниками.

– Девятнадцатый век. Научные пособия. Сорок долларов штука. Одни контейнеры стоят больше. Этим экспонатам по сто пятьдесят лет. Четыре на четыре шестнадцать. Отдам всю серию за сто двадцать.

Эти тестикулы были очаровательны. Наконец-то нечто, не пришедшее ко мне из семантической памяти, о которой толкует Гратароло. И в то же время не относящееся к индивидуально накопленному опыту. Кто это индивидуально накапливает опыт встречи с песьим хреном, в смысле – без остального кобеля, в абсолютном виде? Я порылся в кармане, у меня только сорок-то и было, чеками у лоточников не платят.

– Мне собачьи, пожалуйста.

– Напрасно не берете всю серию. Оказия.

Всего не укупишь. Я вернулся домой с кобелиным хреном, Паола переменилась в лице:

– Чудная вещица. Настоящее произведение искусства. Где мы ее поставим? В гостиной, и, когда будем подавать к столу тефтели или оливы в тесте, гостей будет рвать на ковер? Или ты предлагаешь в спальне? Извини, конечно, но придется тебе отправить это к себе в антикварню, там с каким-нибудь фолиантом по естественным наукам эти яйца найдут общий язык.

– А я думал тебя обрадовать.

– И обрадовал, потому что ты единственный мужчина на свете, которого жена посылает купить розы, а он приходит с собачьими яйцами.

– Ну ведь я же неповторим. Меня когда-нибудь запишут в Гиннесс. И вообще, ты же знаешь, я болел.

– Не выкручивайся. Ты и до болезни был с большим приветом. Не случайно ты заказываешь своей сестре утконоса. Однажды ты чуть не приволок китайский бильярд шестидесятых годов, который стоил как картина Матисса, а грохотал, как все дьяволы ада.

Ту толкучку, оказывается, Паола знала, более того, ее знавал и я в прежней жизни, я купил там однажды первое издание «Гога» Папини, оригинальный переплет, неразрезанные листы, за десятку. Через неделю, в воскресенье, Паола пошла со мной в качестве сторожа, потому что, сказала она, если я вернусь на этот раз с яйцами динозавра, придется ломать двери, чтобы пронести их в гостиную.

Марок не надо, телефонных карточек не надо, а старые газеты меня волновали. Это время нашего детства, сказала Паола. Я на это:

– Ладно, бог с ними.

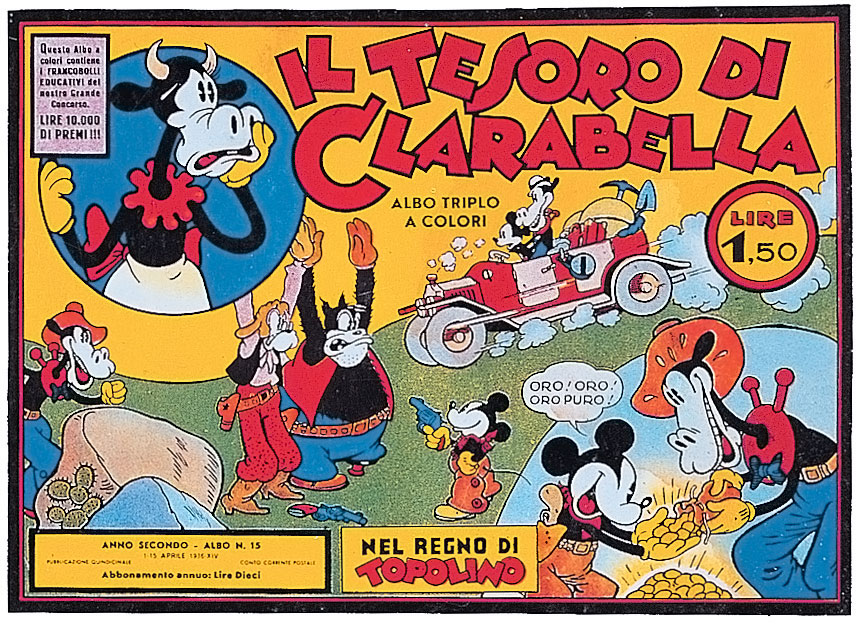

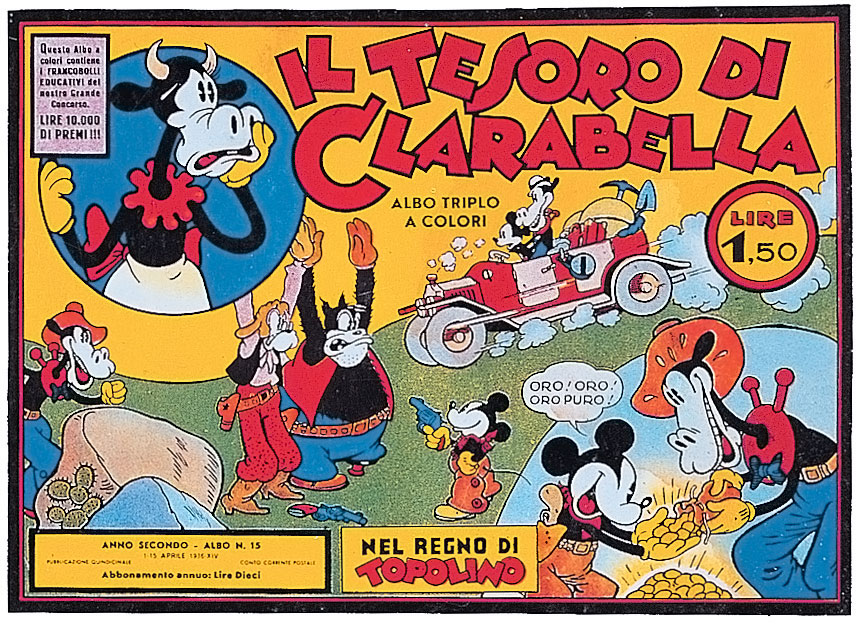

Но мимоходом мне в поле зрения попали комиксы про Микки-Мауса. И рука сама потянулась. Дело шло о позднейшей перепечатке, что-то вроде семидесятых годов, это ясно по обратной сторонке переплета, да и по стоимости. Я открыл на середине:

– Даже не пытаются воспроизвести оригинал, те печатались в два цвета, одна прокатка кирпичного и одна коричневого, а тут с чего-то вдруг белый с синим.

– А как ты можешь знать?

– Не знаю, как могу, а только знаю.

– Но ведь обложка точно как оригинальная, и глянь сюда – дата 1937, да и напечатанная цена, одна лира пятьдесят, может быть только довоенной.

«Клад коровы Кларабеллы» – тянулась по обложке разноцветная надпись.

– Это как они дерево перепутали, – сказал я.

– Какое дерево перепутали?

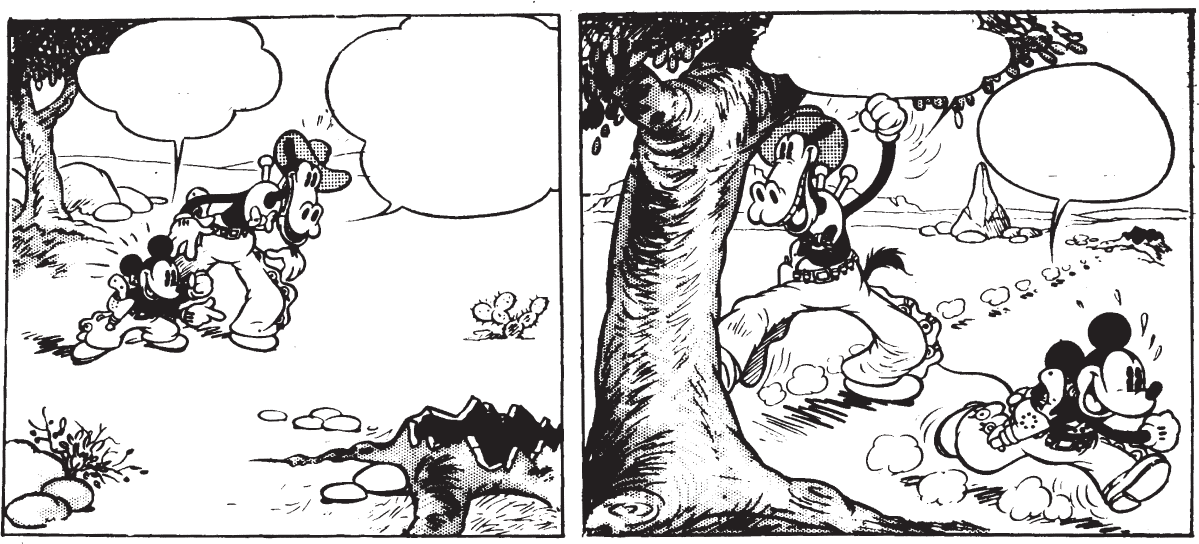

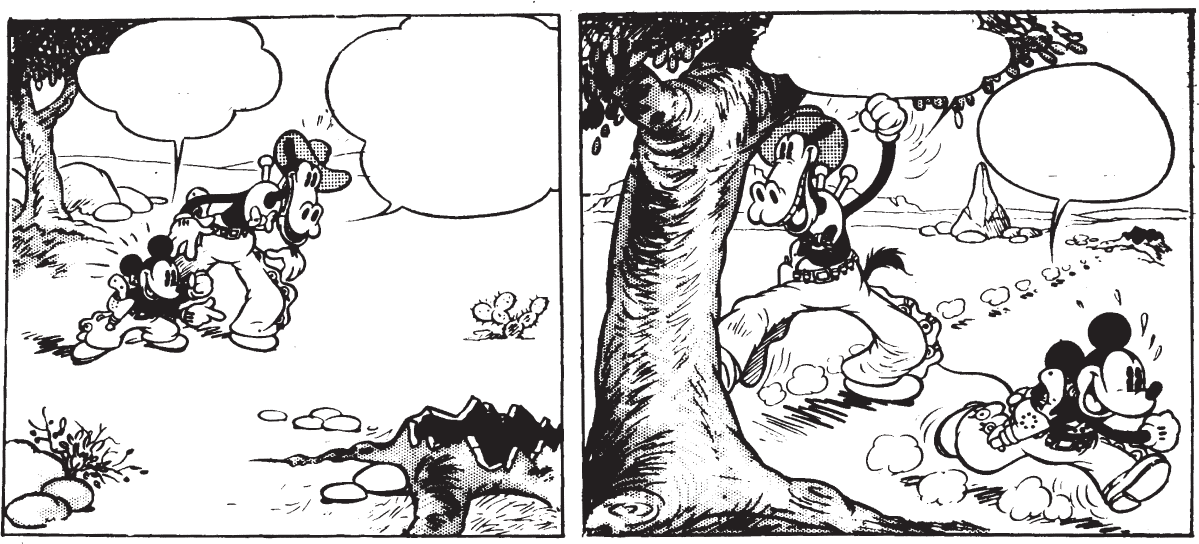

Я мгновенно пролистал альбом и с поразительной уверенностью раскрыл прямо на нужных кадрах. Почему-то не тянуло читать написанное в пузырях, как будто надписи были на непонятном языке или будто буквы налезали одна на другую. Я и не читая декламировал тексты наизусть.

– Ну смотри, Микки-Маус и конь Хорас Хорсколлар идут со старой картой искать клад, который закопал не то дедушка, не то дядюшка коровы Кларабеллы. Он всю жизнь боролся против гадостного Эли Сквинча и коварного Одноногого Пита. Они приходят по карте куда надо, находят большое дерево, ведут от него линию к саженцу, ищут место по треугольнику. Роют, роют – ничего. Так и роют, покуда Микки-Маус не догадывается, в чем дело. Карта-то 1863 года. То есть семидесятилетней давности. Ну как же мог семьдесят лет назад уже быть этот саженец! Следовательно, тот давешний саженец – это нынешнее большое дерево, а тогдашнее большое дерево – это сегодня уже трухлявый пень. Ну вот они по дряхлому пню и по большому дереву проводят новые линии, делают новые расчеты и, конечно, выкапывают клад.

– Ого, как же ты все это вспомнил?

– Это входит в набор стандартных знаний, полагаю?

– Ни в какой это не входит в набор. Это не семантическая память. Это автобиографическая память. Это твои сильные детские впечатления. И все раскрутилось от микки-маусной обложки.

– Не знаю, в микки-маусной ли дело. По-моему, сработало имя Кларабелла.

– Rosebud.

Разумеется, мы купили этот альбом. Я провел весь вечер, разглядывая, однако ничего интересного не откопал. Так я и думал, все окончилось на корове, никакого тебе таинственного пламени.

– Нет спасения мне, Паола. Я не влезу в этот сезам.

– Но ты же вспомнил как-то про те два дерева.

– А Пруст умел вспоминать про три. Писанина, писанина, книги дома и книги на работе. Вся моя так называемая память – писанина.

– Значит, будем надеяться на писанину, если на мадлен надежды нет. Ну не Пруст ты. Ну что поделать. Засецкому тоже было далеко до Пруста.

– Кто сей народ и что их сила?

– Да я сама о Засецком бы не вспомнила, если б не Гратароло. Хотя, конечно, я его читала, этот Poterjannyj i vozvrascennyj mir. При моей профессии как я могла не читать Лурию. Давно, правда, и для какой-то статьи. Сейчас я его перечитала совершенно по-другому, очаровательная книжка, за два часа прочитывается вся насквозь. Итак, Лурия – это такой важный нейропсихолог, русский, он описывает один клинический случай. У него был пациент по имени Засецкий. Во время Второй мировой войны этого Засецкого ранило осколком в голову, и у него была поражена лобно-теменная область левого полушария. Оклемался, но в голове у него была жуткая каша, он даже не умел уяснить положение собственного тела в пространстве. Иногда ему казалось, что части тела меняются местами, что голова у него разрослась, что туловище стало крошечным, что ноги переселились на голову.

– Ну, кажется, это не мой случай. Я не утверждаю, что ноги у меня на голове. Или фаллос на носу.

– Погоди. Ладно бы только ноги на голове. Это он не всегда ощущал. Только временами. А вот хуже обстояло дело с памятью. Память у него была вся лохмотьями, рваная, дырявая, в общем, тебе, знаешь, грех жаловаться. Он тоже не помнил ни где родился, ни как по имени звали его маму, но он еще и разучился читать и писать. Лурия взялся за этот случай. У Засецкого оказалась железная воля. Он с нуля научился заново читать и писать. И стал писать без продыху. За двадцать пять лет он записал не только все, что сумел выволочь из катакомб своей памяти, но еще и все, что с ним происходило изо дня в день. Будто бы его рука автоматически, самостоятельно умела приводить в порядок все, что не удавалось уяснить голове. Он писал выше себя, умнее себя. Так на бумаге он постепенно находил себя самого. У тебя совершенно другой случай, но что меня поразило, это что он себе обустроил новую бумажную память. Ушло на это двадцать пять лет. А у тебя бумажная уже имеется. И зря ты говоришь, что это – писанина, которой набиты офис и квартира. Я как раз уверена, что твой волшебный клад зарыт в деревенском имении. Я очень много думала на эту тему, поверь мне. Ты слишком резко повернул ключ, расставаясь с писаниной своего детства, с бумажками своей юности. Думаю, там зарыто что-то имеющее к тебе самое главное отношение. Сделай мне божескую милость, собирайся и поезжай в Солару. Поезжай один, потому что, во-первых, меня уж точно сейчас с работы не отпустят, а во-вторых, потому что по-хорошему ты должен пройти весь свой путь самостоятельно. Ты должен встретиться с прошлым сам. Побудешь там сколько-нибудь и посмотришь, что в результате получается. Ну, в крайнем случае окажется, что потерял две недели, зато подышал свежим воздухом. Амалии я уже позвонила.

– Амалии? А кто это – жена Засецкого?

– Ага, его бабушка. Амалия – неотъемлемая часть Солары. Ты про Солару, как можно догадаться, еще не все знаешь. Послушай. Твой дед сдавал землю и строения арендатору Томмазо, уменьшительное имя Мазулу, жену его звали Мария. Земли там было полно, она была под виноградниками, и был в заводе многочисленный скот. Мария тебя знала с рождения и очень любила. У них была Амалия, их дочка, которая на десять лет старше тебя, и она тоже с тобой возилась изо дня в день, и тоже очень любила, и была за старшую сестру, за няньку и за что хочешь. Она тебя боготворила. Когда твои дядья продали землю и продали хуторок на холме, при главном доме были оставлены небольшой виноградник, фруктовый сад, огород, свинарник, крольчатник и курятник. Ни о какой аренде речь вести уже не было смысла, ты передал все Мазулу в безраздельное пользование, с условием, чтобы его семья держала в порядке дом. Потом, увы, не стало Мазулу, умерла и Мария, а что касается Амалии, то она так и не вышла замуж, поскольку красотой не отличалась, поэтому она продолжает жить в нашем доме, продает яйца, продает кур – к ней обращаются из ближайшего бурга, – вызывает раз в году к себе в поместье резника, тот ей забивает кабана, какие-то двоюродные помощники опрыскивают купоросом лозы и помогают собирать урожай. В общем, счастливая жизнь, хотя, понятное дело, одинокая, поэтому главное счастье – когда наведываются наши с тобой девочки с ребятами. Мы платим ей за продукты, за яйца, кур и колбасу, за фрукты с овощами она не берет – все это ваше, еще чего не хватало. Чистый ангел, а уж как готовит, ты сам увидишь. Когда я сказала, что ты, не исключено, приедешь, она чуть сознание не потеряла от счастья: синьорино Ямбо, о боже милостивый, увидите, он тут поздоровеет как миленький, я салат ему тот самый, который он любит больше всего…

– Синьорино Ямбо. Звучит величественно. Кстати, откуда вы выкопали это имечко?

– Ну, для Амалии ты будешь синьорино и в восемьдесят лет. Откуда взялось имя Ямбо – мне рассказала давным-давно Мария, покойница. Это ты сам себя так назвал. Ямбо – Вихраст. Ну тебя и стали звать Ямбо.

– Кто-кто вихраст?

– Ну, у тебя, вероятно, волосы торчали вихрами. Имя Джамбаттиста тебе, видать, не сильно нравилось, в чем я тебя понимаю. Да бог с ней, с этой ономастикой. Давай поезжай. Поездом нереально, туда с четырьмя пересадками, тебя повезет Николетта, ей, кстати, нужно забрать кучу вещей, которые она позабывала, когда была на Рождество, потом она сразу вернется, тебя оставит на попечении Амалии, и Амалия будет тебя облизывать, она умеет появляться, когда нужно, и исчезать, когда она не нужна. Туда пять лет назад протянули телефон. Если что – позвонишь. Пожалуйста, давай попробуем сделать по-моему.

Я попросил сколько-то дней на размышление. Я, да, конечно, сам что-то блеял только совсем недавно о путешествии, чтобы спастись от тех мучений в антикварне. Но, если честно, хотел ли я действительно спасаться от тех мучений? Если честно?

Куда ни кинь, везде лабиринт. Какое направление ни выбери – ошибка. Да и хочу ли я выбирать? Хочу ли я из этого лабиринта выбираться? Кто говорил: Сезам, откройся, я хочу отсюда выйти? Мне же требовалось, наоборот, войти, как Али-Бабе. Войти в катакомбы памяти.

Сибилла сама разрубила проклятый узел. Мы сидели в конторе, она вдруг совсем неотразимо всхлипнула, вся пошла розовыми пятнами (В крови, пыланьем мажущей щеки, Смеется космос) и, сгибая в бараний рог библиотечную карточку, произнесла:

– Ямбо, ты должен узнать об этом первым… Короче, знаешь ли, я выхожу замуж.

– То есть как ты выходишь? – выпалил я в ответ, что-то вроде «как ты смеешь».

– Ну замуж. Знаешь, когда двое меняются кольцами, а все гости кидают на этих двоих рис?

– Нет, я знаю, что такое замуж… Я имею в виду, ты меня бросаешь?

– Почему бросаю? Он работает ассистентом у архитектора и пока что не так много получает, я должна продолжать работать, вторая зарплата. И вообще, как я могу, как я могла бы тебя бросить?

Вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды.

Конец «Процесса», попросту говоря, конец процесса.

– И что, эта история… я имею в виду, это у вас давно?

– Нет, недавно. Познакомились несколько недель назад. Знаешь, как случается… Он очень хороший. Ты увидишь.

Знаю, как случается. Может, до этого были и другие, тоже «очень хорошие». Может, она воспользовалась случаем, я имею в виду – моим несчастным случаем, чтобы раз и навсегда решить нашу с ней ситуацию. Может, кинулась в объятия первого встречного. Шагнула в неизведанность. То есть я испортил ее жизнь даже двояко. Чем ты испортил ее жизнь, идиот? Жизнь идет своей дорогой, она молода, встретила парня, впервые в жизни влюбилась… Впервые в жизни? Мы уверены? Кому сулится твоя невинность, ключ родниковый, Не убиваясь, не утруждаясь, примет подарок…

– Придется придумать тебе хороший подарок.

– Да время еще есть. Мы решили это только вчера вечером. Но я считаю, что должна дождаться, когда ты полностью выздоровеешь, тогда я смогу уйти в отпуск на неделю со спокойной совестью.

Со спокойной совестью. Какие мы совестливые.

Как там говорилось в последней цитате о тумане? В последней из моих выписок? Когда мы доехали до Римского вокзала вечером в Страстную пятницу, и она вышла из экипажа, и ее охватил туман, мне подумалось, что вот сейчас я теряю ее на всю будущую жизнь, ныне и бесповоротно.

Значит, гордиев узел развязался сам собою. Прошлое кануло, его вытерли как будто с классной доски тряпкой. Отныне она тебе дочка, она тебе дочка.

Раз так, было можно уезжать. Вернее, должно. Я сказал Паоле, что собираюсь в Солару. Она просияла:

– Увидишь, тебе там будет отлично.

– Рыбка рыбка камбала, все я делал не со зла, все придумала она, жаднеющая жена.

– А, ты еще и дразнишься. В деревню, в глушь, там тебе самое место.

Этой ночью, в постели, в то время как Паола додиктовывала мне последние рекомендации на время поездки, я положил ей ладонь на грудь. Она проворковала что-то ласковое, и во мне пробудилось нечто довольно сильно напоминающее желание, это было смешано с нежностью и, по-видимому, с признательностью. Мы обнялись покрепче.

В точности как с зубной щеткой, мое тело, очевидно, прекрасно помнило все, что следовало делать. Это была спокойная любовь, мягкая, медленная. К Паоле экстаз пришел раньше (и так бывало всегда, сообщила она позднее), ко мне чуть погодя. Если разобраться, я впервые побывал с женщиной. В первый раз. Действительно сладчайшее занятие. Как выяснилось, не врут. Я знал это чисто теоретически, а теперь убедился на практике.

– Очень недурно, – проговорил я, откидываясь на подушки. – Теперь понятно, почему это нравится многим людям.

– Ну и дела, – отреагировала на это моя жена Паола, – мне привелось лишать невинности собственного мужа в шестьдесят лет.

– Лучше позже, чем никогда.

Но все же от себя не убежать, и, засыпая рука в руке с Паолой, я терзался вопросом: ну а с Сибиллой было бы это так же точно? Или иначе? Дурак, дурак, бормотал я себе, погружаясь в бессознательность, это-то ты не узнаешь никогда.

Мы поехали в деревню. Николетта вела машину, я смотрел на нее сбоку. Судя по моим фотографиям взрослого возраста, нос у нее был как у меня, форма рта тоже. Точно, это плод моих чресел, мое чадо, значит, не привелось мне взращивать чужое порождение.

(Непредосудительно подвинулась косынка, и открылся у нее на персях золотой медальон с искусно выгравированным инициалом Y. О силы неба, возопил я, откуда к вам сия вещица? Я не расставалася с нею, месье, недаром с этим медальоном я была обнаружена на паперти обители монахинь-кларисс в Сент-Обене. Медальон герцогини, госпожи матушки твоей, вырвалось у меня! Нет ли у тебя четырех родимых пятен, расположенных крестообразно, на левом плече? Но каким же образом, месье, вы узнали об этом? Что, оказывается, ты моя дочь, я отец! Отче, отче, вы ли это? Нет, красавица моя, только не падай в обморок, пожалуйста. Мы рискуем слететь с автострады.)

Мы не говорили, я как-то и раньше догадывался, что Николетта по натуре не болтунья, а тут еще и несколько смущена и опасается упомянуть в своих речах что-нибудь такое, о чем я начисто забыл, и я смущусь, а ей не хочется, чтобы я смущался. Я спросил ее только, куда же мы держим путь.

– Солара прямо на границе между Лангами и районом Монферрато, очень красивые места, сам увидишь, папа.

Мне было приятно, что она меня зовет «папа».

После выезда с автострады по краям дороги плыли стрелки с названиями областных городов – Турин, Асти, Алессандрия, Казале. Потом мы внедрились в сеть проселочных дорог, и там-то на табличках замелькали топонимы редкие, дотоле неслыханные. Проехав по равнине, внырнув в какой-то пологий овраг, я увидел впереди на горизонте голубоватый абрис далеких гор. Абрис этот помаячил и исчез, встала темная роща, машина двинулась в деревья по густолистной расщелине – тропики, джунгли. Что мне теперь до твоих прудов и тенистой лесной сени?

И все-таки, продвигаясь по коридору, где будто под частым лесом простиралась спокойная горизонтальная равнина, мы на самом деле карабкались вверх, мы въезжали в гущу массива Монферрато, неотступно и неощутимо поднимаясь на давешние маячившие холмы. Вот мы уже в обновившемся мире, в хороводах молодых виноградников. Издалека было заметно, что макушки гор по высоте и по абрису не равны – одни пустовали, на других возвышались церкви, на третьих крупные хутора или даже городки и замки, с гордым видом, вызывающе, приходясь этим горам гармоничнейшим навершием.

Ехали среди холмов почти час. Каждый поворот открывал новую новизну, будто менялись географические ареалы. Около указателя населенного пункта Монгарделло у меня случилось озарение. Я сказал:

– Монгарделло. Потом Корсельо, Монтеваско, Кастеллетто Веккио, Ловеццоло – и будем на месте, правда ведь?

– Как ты можешь это знать?

– Потому что это общеизвестно, – пробурчал я.

Вообще-то это было явной неправдой. Какие энциклопедии рассказывают о Ловеццоло? Не приоткрывается ли для меня проходик в пещеру?

Часть вторая

Глава 5

– Не знаю, я просто так сказал.

– И ты что-то такое ощутил, когда увидел снимок родителей?

– Почти. Хотя не совсем. Хотя почему не совсем? Что-то такое.

– Это интересные данные, Ямбо, они говорят о многом.

Паола все поддерживает меня, все ободряет. А я, между нами говоря, запылал таинственным пламенем, возмечтав о Сибилле…

Воскресенье.

– Пойди пройдись, – сказала Паола. – Хорошее занятие. Не выходи только за пределы знакомого района. На площади Каироли есть цветочный киоск, он открыт и в выходные. Купи цветов, каких-нибудь повеселее, или роз купи, а то эта квартира напоминает склеп.

Я отправился на Каироли, ларек был закрыт. Я профланировал по улице Данте до Кордузио, уклонился направо к бирже и оказался на воскресной толкучке всех миланских коллекционеров. На улице Кордузио продавали марки, на улице Арморари – старые открытки и картинки, весь Центральный пассаж был заполнен коллекционерами монет, солдатиков, образков, часов и телефонных карточек. Коллекционирование – страсть анальная, да и мой род деятельности тоже относится к анальной сфере психики.

Люди собирают что угодно, даже колпачки от кока-колы. Или инкунабулы, как в моем случае. Кока-кольные колпачки дешевле инкунабул. На площади Эдисона, слева от книжного развала, за подборками старых журналов, рекламных плакатов и табличек, предлагается разный старый хлам: лампы якобы стиля либерти, на самом деле новодел, черные подносы с жирными цветами, фарфоровые балерины.

На лотке четыре запечатанные цилиндрические банки, в них прозрачный раствор (формалин?), а в формалине круглые или вытянутые голыши, обвитые белесыми тяжами. Что-то морское, голотурии, головы спрутов, вылинявшие кораллы? Или болезненное порождение тератологической фантазии? Какой художник создал такую скульптуру? Ив Танги?

Лоточник пояснил, что это законсервированные тестикулы: кобеля, кота, петуха и какого-то еще животного, с почками и мочеточниками.

– Девятнадцатый век. Научные пособия. Сорок долларов штука. Одни контейнеры стоят больше. Этим экспонатам по сто пятьдесят лет. Четыре на четыре шестнадцать. Отдам всю серию за сто двадцать.

Эти тестикулы были очаровательны. Наконец-то нечто, не пришедшее ко мне из семантической памяти, о которой толкует Гратароло. И в то же время не относящееся к индивидуально накопленному опыту. Кто это индивидуально накапливает опыт встречи с песьим хреном, в смысле – без остального кобеля, в абсолютном виде? Я порылся в кармане, у меня только сорок-то и было, чеками у лоточников не платят.

– Мне собачьи, пожалуйста.

– Напрасно не берете всю серию. Оказия.

Всего не укупишь. Я вернулся домой с кобелиным хреном, Паола переменилась в лице:

– Чудная вещица. Настоящее произведение искусства. Где мы ее поставим? В гостиной, и, когда будем подавать к столу тефтели или оливы в тесте, гостей будет рвать на ковер? Или ты предлагаешь в спальне? Извини, конечно, но придется тебе отправить это к себе в антикварню, там с каким-нибудь фолиантом по естественным наукам эти яйца найдут общий язык.

– А я думал тебя обрадовать.

– И обрадовал, потому что ты единственный мужчина на свете, которого жена посылает купить розы, а он приходит с собачьими яйцами.

– Ну ведь я же неповторим. Меня когда-нибудь запишут в Гиннесс. И вообще, ты же знаешь, я болел.

– Не выкручивайся. Ты и до болезни был с большим приветом. Не случайно ты заказываешь своей сестре утконоса. Однажды ты чуть не приволок китайский бильярд шестидесятых годов, который стоил как картина Матисса, а грохотал, как все дьяволы ада.

Ту толкучку, оказывается, Паола знала, более того, ее знавал и я в прежней жизни, я купил там однажды первое издание «Гога» Папини, оригинальный переплет, неразрезанные листы, за десятку. Через неделю, в воскресенье, Паола пошла со мной в качестве сторожа, потому что, сказала она, если я вернусь на этот раз с яйцами динозавра, придется ломать двери, чтобы пронести их в гостиную.

Марок не надо, телефонных карточек не надо, а старые газеты меня волновали. Это время нашего детства, сказала Паола. Я на это:

– Ладно, бог с ними.

Но мимоходом мне в поле зрения попали комиксы про Микки-Мауса. И рука сама потянулась. Дело шло о позднейшей перепечатке, что-то вроде семидесятых годов, это ясно по обратной сторонке переплета, да и по стоимости. Я открыл на середине:

– Даже не пытаются воспроизвести оригинал, те печатались в два цвета, одна прокатка кирпичного и одна коричневого, а тут с чего-то вдруг белый с синим.

– А как ты можешь знать?

– Не знаю, как могу, а только знаю.

– Но ведь обложка точно как оригинальная, и глянь сюда – дата 1937, да и напечатанная цена, одна лира пятьдесят, может быть только довоенной.

«Клад коровы Кларабеллы» – тянулась по обложке разноцветная надпись.

– Это как они дерево перепутали, – сказал я.

– Какое дерево перепутали?

Я мгновенно пролистал альбом и с поразительной уверенностью раскрыл прямо на нужных кадрах. Почему-то не тянуло читать написанное в пузырях, как будто надписи были на непонятном языке или будто буквы налезали одна на другую. Я и не читая декламировал тексты наизусть.

– Ну смотри, Микки-Маус и конь Хорас Хорсколлар идут со старой картой искать клад, который закопал не то дедушка, не то дядюшка коровы Кларабеллы. Он всю жизнь боролся против гадостного Эли Сквинча и коварного Одноногого Пита. Они приходят по карте куда надо, находят большое дерево, ведут от него линию к саженцу, ищут место по треугольнику. Роют, роют – ничего. Так и роют, покуда Микки-Маус не догадывается, в чем дело. Карта-то 1863 года. То есть семидесятилетней давности. Ну как же мог семьдесят лет назад уже быть этот саженец! Следовательно, тот давешний саженец – это нынешнее большое дерево, а тогдашнее большое дерево – это сегодня уже трухлявый пень. Ну вот они по дряхлому пню и по большому дереву проводят новые линии, делают новые расчеты и, конечно, выкапывают клад.

– Ого, как же ты все это вспомнил?

– Это входит в набор стандартных знаний, полагаю?

– Ни в какой это не входит в набор. Это не семантическая память. Это автобиографическая память. Это твои сильные детские впечатления. И все раскрутилось от микки-маусной обложки.

– Не знаю, в микки-маусной ли дело. По-моему, сработало имя Кларабелла.

– Rosebud.

Разумеется, мы купили этот альбом. Я провел весь вечер, разглядывая, однако ничего интересного не откопал. Так я и думал, все окончилось на корове, никакого тебе таинственного пламени.

– Нет спасения мне, Паола. Я не влезу в этот сезам.

– Но ты же вспомнил как-то про те два дерева.

– А Пруст умел вспоминать про три. Писанина, писанина, книги дома и книги на работе. Вся моя так называемая память – писанина.

– Значит, будем надеяться на писанину, если на мадлен надежды нет. Ну не Пруст ты. Ну что поделать. Засецкому тоже было далеко до Пруста.

– Кто сей народ и что их сила?

– Да я сама о Засецком бы не вспомнила, если б не Гратароло. Хотя, конечно, я его читала, этот Poterjannyj i vozvrascennyj mir. При моей профессии как я могла не читать Лурию. Давно, правда, и для какой-то статьи. Сейчас я его перечитала совершенно по-другому, очаровательная книжка, за два часа прочитывается вся насквозь. Итак, Лурия – это такой важный нейропсихолог, русский, он описывает один клинический случай. У него был пациент по имени Засецкий. Во время Второй мировой войны этого Засецкого ранило осколком в голову, и у него была поражена лобно-теменная область левого полушария. Оклемался, но в голове у него была жуткая каша, он даже не умел уяснить положение собственного тела в пространстве. Иногда ему казалось, что части тела меняются местами, что голова у него разрослась, что туловище стало крошечным, что ноги переселились на голову.

– Ну, кажется, это не мой случай. Я не утверждаю, что ноги у меня на голове. Или фаллос на носу.

– Погоди. Ладно бы только ноги на голове. Это он не всегда ощущал. Только временами. А вот хуже обстояло дело с памятью. Память у него была вся лохмотьями, рваная, дырявая, в общем, тебе, знаешь, грех жаловаться. Он тоже не помнил ни где родился, ни как по имени звали его маму, но он еще и разучился читать и писать. Лурия взялся за этот случай. У Засецкого оказалась железная воля. Он с нуля научился заново читать и писать. И стал писать без продыху. За двадцать пять лет он записал не только все, что сумел выволочь из катакомб своей памяти, но еще и все, что с ним происходило изо дня в день. Будто бы его рука автоматически, самостоятельно умела приводить в порядок все, что не удавалось уяснить голове. Он писал выше себя, умнее себя. Так на бумаге он постепенно находил себя самого. У тебя совершенно другой случай, но что меня поразило, это что он себе обустроил новую бумажную память. Ушло на это двадцать пять лет. А у тебя бумажная уже имеется. И зря ты говоришь, что это – писанина, которой набиты офис и квартира. Я как раз уверена, что твой волшебный клад зарыт в деревенском имении. Я очень много думала на эту тему, поверь мне. Ты слишком резко повернул ключ, расставаясь с писаниной своего детства, с бумажками своей юности. Думаю, там зарыто что-то имеющее к тебе самое главное отношение. Сделай мне божескую милость, собирайся и поезжай в Солару. Поезжай один, потому что, во-первых, меня уж точно сейчас с работы не отпустят, а во-вторых, потому что по-хорошему ты должен пройти весь свой путь самостоятельно. Ты должен встретиться с прошлым сам. Побудешь там сколько-нибудь и посмотришь, что в результате получается. Ну, в крайнем случае окажется, что потерял две недели, зато подышал свежим воздухом. Амалии я уже позвонила.

– Амалии? А кто это – жена Засецкого?

– Ага, его бабушка. Амалия – неотъемлемая часть Солары. Ты про Солару, как можно догадаться, еще не все знаешь. Послушай. Твой дед сдавал землю и строения арендатору Томмазо, уменьшительное имя Мазулу, жену его звали Мария. Земли там было полно, она была под виноградниками, и был в заводе многочисленный скот. Мария тебя знала с рождения и очень любила. У них была Амалия, их дочка, которая на десять лет старше тебя, и она тоже с тобой возилась изо дня в день, и тоже очень любила, и была за старшую сестру, за няньку и за что хочешь. Она тебя боготворила. Когда твои дядья продали землю и продали хуторок на холме, при главном доме были оставлены небольшой виноградник, фруктовый сад, огород, свинарник, крольчатник и курятник. Ни о какой аренде речь вести уже не было смысла, ты передал все Мазулу в безраздельное пользование, с условием, чтобы его семья держала в порядке дом. Потом, увы, не стало Мазулу, умерла и Мария, а что касается Амалии, то она так и не вышла замуж, поскольку красотой не отличалась, поэтому она продолжает жить в нашем доме, продает яйца, продает кур – к ней обращаются из ближайшего бурга, – вызывает раз в году к себе в поместье резника, тот ей забивает кабана, какие-то двоюродные помощники опрыскивают купоросом лозы и помогают собирать урожай. В общем, счастливая жизнь, хотя, понятное дело, одинокая, поэтому главное счастье – когда наведываются наши с тобой девочки с ребятами. Мы платим ей за продукты, за яйца, кур и колбасу, за фрукты с овощами она не берет – все это ваше, еще чего не хватало. Чистый ангел, а уж как готовит, ты сам увидишь. Когда я сказала, что ты, не исключено, приедешь, она чуть сознание не потеряла от счастья: синьорино Ямбо, о боже милостивый, увидите, он тут поздоровеет как миленький, я салат ему тот самый, который он любит больше всего…

– Синьорино Ямбо. Звучит величественно. Кстати, откуда вы выкопали это имечко?

– Ну, для Амалии ты будешь синьорино и в восемьдесят лет. Откуда взялось имя Ямбо – мне рассказала давным-давно Мария, покойница. Это ты сам себя так назвал. Ямбо – Вихраст. Ну тебя и стали звать Ямбо.

– Кто-кто вихраст?

– Ну, у тебя, вероятно, волосы торчали вихрами. Имя Джамбаттиста тебе, видать, не сильно нравилось, в чем я тебя понимаю. Да бог с ней, с этой ономастикой. Давай поезжай. Поездом нереально, туда с четырьмя пересадками, тебя повезет Николетта, ей, кстати, нужно забрать кучу вещей, которые она позабывала, когда была на Рождество, потом она сразу вернется, тебя оставит на попечении Амалии, и Амалия будет тебя облизывать, она умеет появляться, когда нужно, и исчезать, когда она не нужна. Туда пять лет назад протянули телефон. Если что – позвонишь. Пожалуйста, давай попробуем сделать по-моему.

Я попросил сколько-то дней на размышление. Я, да, конечно, сам что-то блеял только совсем недавно о путешествии, чтобы спастись от тех мучений в антикварне. Но, если честно, хотел ли я действительно спасаться от тех мучений? Если честно?

Куда ни кинь, везде лабиринт. Какое направление ни выбери – ошибка. Да и хочу ли я выбирать? Хочу ли я из этого лабиринта выбираться? Кто говорил: Сезам, откройся, я хочу отсюда выйти? Мне же требовалось, наоборот, войти, как Али-Бабе. Войти в катакомбы памяти.

Сибилла сама разрубила проклятый узел. Мы сидели в конторе, она вдруг совсем неотразимо всхлипнула, вся пошла розовыми пятнами (В крови, пыланьем мажущей щеки, Смеется космос) и, сгибая в бараний рог библиотечную карточку, произнесла:

– Ямбо, ты должен узнать об этом первым… Короче, знаешь ли, я выхожу замуж.

– То есть как ты выходишь? – выпалил я в ответ, что-то вроде «как ты смеешь».

– Ну замуж. Знаешь, когда двое меняются кольцами, а все гости кидают на этих двоих рис?

– Нет, я знаю, что такое замуж… Я имею в виду, ты меня бросаешь?

– Почему бросаю? Он работает ассистентом у архитектора и пока что не так много получает, я должна продолжать работать, вторая зарплата. И вообще, как я могу, как я могла бы тебя бросить?

Вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды.

Конец «Процесса», попросту говоря, конец процесса.

– И что, эта история… я имею в виду, это у вас давно?

– Нет, недавно. Познакомились несколько недель назад. Знаешь, как случается… Он очень хороший. Ты увидишь.

Знаю, как случается. Может, до этого были и другие, тоже «очень хорошие». Может, она воспользовалась случаем, я имею в виду – моим несчастным случаем, чтобы раз и навсегда решить нашу с ней ситуацию. Может, кинулась в объятия первого встречного. Шагнула в неизведанность. То есть я испортил ее жизнь даже двояко. Чем ты испортил ее жизнь, идиот? Жизнь идет своей дорогой, она молода, встретила парня, впервые в жизни влюбилась… Впервые в жизни? Мы уверены? Кому сулится твоя невинность, ключ родниковый, Не убиваясь, не утруждаясь, примет подарок…

– Придется придумать тебе хороший подарок.

– Да время еще есть. Мы решили это только вчера вечером. Но я считаю, что должна дождаться, когда ты полностью выздоровеешь, тогда я смогу уйти в отпуск на неделю со спокойной совестью.

Со спокойной совестью. Какие мы совестливые.

Как там говорилось в последней цитате о тумане? В последней из моих выписок? Когда мы доехали до Римского вокзала вечером в Страстную пятницу, и она вышла из экипажа, и ее охватил туман, мне подумалось, что вот сейчас я теряю ее на всю будущую жизнь, ныне и бесповоротно.

Значит, гордиев узел развязался сам собою. Прошлое кануло, его вытерли как будто с классной доски тряпкой. Отныне она тебе дочка, она тебе дочка.

Раз так, было можно уезжать. Вернее, должно. Я сказал Паоле, что собираюсь в Солару. Она просияла:

– Увидишь, тебе там будет отлично.

– Рыбка рыбка камбала, все я делал не со зла, все придумала она, жаднеющая жена.

– А, ты еще и дразнишься. В деревню, в глушь, там тебе самое место.

Этой ночью, в постели, в то время как Паола додиктовывала мне последние рекомендации на время поездки, я положил ей ладонь на грудь. Она проворковала что-то ласковое, и во мне пробудилось нечто довольно сильно напоминающее желание, это было смешано с нежностью и, по-видимому, с признательностью. Мы обнялись покрепче.

В точности как с зубной щеткой, мое тело, очевидно, прекрасно помнило все, что следовало делать. Это была спокойная любовь, мягкая, медленная. К Паоле экстаз пришел раньше (и так бывало всегда, сообщила она позднее), ко мне чуть погодя. Если разобраться, я впервые побывал с женщиной. В первый раз. Действительно сладчайшее занятие. Как выяснилось, не врут. Я знал это чисто теоретически, а теперь убедился на практике.

– Очень недурно, – проговорил я, откидываясь на подушки. – Теперь понятно, почему это нравится многим людям.

– Ну и дела, – отреагировала на это моя жена Паола, – мне привелось лишать невинности собственного мужа в шестьдесят лет.

– Лучше позже, чем никогда.

Но все же от себя не убежать, и, засыпая рука в руке с Паолой, я терзался вопросом: ну а с Сибиллой было бы это так же точно? Или иначе? Дурак, дурак, бормотал я себе, погружаясь в бессознательность, это-то ты не узнаешь никогда.

Мы поехали в деревню. Николетта вела машину, я смотрел на нее сбоку. Судя по моим фотографиям взрослого возраста, нос у нее был как у меня, форма рта тоже. Точно, это плод моих чресел, мое чадо, значит, не привелось мне взращивать чужое порождение.

(Непредосудительно подвинулась косынка, и открылся у нее на персях золотой медальон с искусно выгравированным инициалом Y. О силы неба, возопил я, откуда к вам сия вещица? Я не расставалася с нею, месье, недаром с этим медальоном я была обнаружена на паперти обители монахинь-кларисс в Сент-Обене. Медальон герцогини, госпожи матушки твоей, вырвалось у меня! Нет ли у тебя четырех родимых пятен, расположенных крестообразно, на левом плече? Но каким же образом, месье, вы узнали об этом? Что, оказывается, ты моя дочь, я отец! Отче, отче, вы ли это? Нет, красавица моя, только не падай в обморок, пожалуйста. Мы рискуем слететь с автострады.)

Мы не говорили, я как-то и раньше догадывался, что Николетта по натуре не болтунья, а тут еще и несколько смущена и опасается упомянуть в своих речах что-нибудь такое, о чем я начисто забыл, и я смущусь, а ей не хочется, чтобы я смущался. Я спросил ее только, куда же мы держим путь.

– Солара прямо на границе между Лангами и районом Монферрато, очень красивые места, сам увидишь, папа.

Мне было приятно, что она меня зовет «папа».

После выезда с автострады по краям дороги плыли стрелки с названиями областных городов – Турин, Асти, Алессандрия, Казале. Потом мы внедрились в сеть проселочных дорог, и там-то на табличках замелькали топонимы редкие, дотоле неслыханные. Проехав по равнине, внырнув в какой-то пологий овраг, я увидел впереди на горизонте голубоватый абрис далеких гор. Абрис этот помаячил и исчез, встала темная роща, машина двинулась в деревья по густолистной расщелине – тропики, джунгли. Что мне теперь до твоих прудов и тенистой лесной сени?

И все-таки, продвигаясь по коридору, где будто под частым лесом простиралась спокойная горизонтальная равнина, мы на самом деле карабкались вверх, мы въезжали в гущу массива Монферрато, неотступно и неощутимо поднимаясь на давешние маячившие холмы. Вот мы уже в обновившемся мире, в хороводах молодых виноградников. Издалека было заметно, что макушки гор по высоте и по абрису не равны – одни пустовали, на других возвышались церкви, на третьих крупные хутора или даже городки и замки, с гордым видом, вызывающе, приходясь этим горам гармоничнейшим навершием.

Ехали среди холмов почти час. Каждый поворот открывал новую новизну, будто менялись географические ареалы. Около указателя населенного пункта Монгарделло у меня случилось озарение. Я сказал:

– Монгарделло. Потом Корсельо, Монтеваско, Кастеллетто Веккио, Ловеццоло – и будем на месте, правда ведь?

– Как ты можешь это знать?

– Потому что это общеизвестно, – пробурчал я.

Вообще-то это было явной неправдой. Какие энциклопедии рассказывают о Ловеццоло? Не приоткрывается ли для меня проходик в пещеру?

Часть вторая

Бумажная память

Глава 5

Клад коровы Кларабеллы

И почему я во взрослом виде не так уж охотно наезжал в эту самую Солару – кто знает, чем это объясняется? Я приближался к месту моего созревания. Не к месту, именуемому Соларой формально, не к этому поселку городского типа, наш путь лежал по самой его окраине, по возвышенности, вдоль виноградников на пологих взгорьях. Это был путь к той истинной Соларе, которая лепилась на довольно крутом горном склоне. Неожиданно после серпантина Николетта свернула на проселок, и последовал трясучий проезд никак не менее двух километров, прижавшись к обочине, проезд такой узкий, что непостижимо было, как ухитряются разминуться две встречные машины. Пейзаж слева был типично монферратским – мягкие крупы гор, изузоренные навесами и лозами, зеленеющие на фоне ясного майского неба в тот час дня, когда неистовствует (знал я по себе) полуденный бес. Справа первые отроги Ланг, не такие фигуристые, угловатые, сплошь из кряжистых горных круч, налезающих друг на дружку, в каждой прорези, в каждой прогалине – в перспективе – отстоящие скалы новых расцветок, а самые далекие горы были голубоватыми.

Я видел впервые этот пейзаж и тем не менее ощущал с ним родство, мне казалось, что, примись я сейчас бежать очертя голову с верхушки холма вниз, я знал бы, куда поставить ногу, на что опереться и как свернуть. Я ведь и после больницы не задумываясь угадал, на какую педаль нажимают, ведя машину. В этой местности я был в своем дому и во власти неопределенной эйфории – самозабвенного счастья.

Проселок превратился в почти отвесную вертикаль, и мы преодолели высоту, после чего тут же следом открылась обсаженная каштанами аллея, а в глубине аллеи большой дом. Просторная площадка между флигелями, две-три цветочные клумбы, над крышей дома выглядывает еще один подъем на холм, и весь подъем окутан лозами винограда. Это владение Амалии. Но трудно было понять с налету, какая у этого дома форма. Я видел первый этаж с высокими окнами – основную, центральную часть с замечательными дубовыми воротами, врезанными в круглую арку, над подъездом – балкон. Слева и справа флигели, оба короче основного здания и без всяких парадных подъездов. Но протяжен ли этот дом в глубину, в направлении горы, это спереди было невозможно сказать.

Вся обратная сторона двора, за моей спиной, была разверзнута, позволяя обзор на сто восемьдесят градусов. Можно было наблюдать оба типа пейзажа, очаровавшие меня во время пути. А взъезд на двор был до того крут, что при взгляде сверху совершенно исчезал из поля зрения, открывая неохватную панораму.

Наблюдения мои, впрочем, были мимолетны, потому что с воплями и причитаниями выскочила крестьянка, которая, соответственно описаниям, могла быть только Амалией, и не кем иным, как ею: коротконогая, крепкая, неопределенного возраста – в точности по словам Паолы – от двадцати до восьмидесяти лет. Лицо пропеченное, похожее на каштан. Безграничное счастье на этом лице. Весь набор восхищений, восторгов, поцелуев и объятий и бестактно сыплющихся расспросов, сопровождаемых немедленным раскаянием: ой, да что ж это я! – рот тогда прикрывается ладонью, – но немедленно опять град вопросов: помнит ведь синьорино Ямбо и то и это, ну уж точно не мог он запамятовать, признал, поди, а Николетта из-за моей спины, полагаю, мотала ей головой и отчаянно жмурилась, но без всякого результата.

Вихрь и шум, не поразмыслишь, не расспросишь, стремительно сгружается багаж и вносится в двери левого флигеля, того самого, который привела в порядок Паола для нас и для детей, и я теперь могу разместиться там, если только, конечно, не пожелаю ночевать в большом доме, на половине синьора покойного дедушки, земля пухом, в той половине, где прошло все мое детство, она-то стоит вообще-то под ключом, будто церковь, но Амалия заходит, не забывает, и там пыль вся сметена, и комнаты проветрены, и не пахнет ни сыростью, ни плесенью, а более ничего Амалия там не делает, потому что зачем же трогать, эта половина для нее чисто как церковь.

Парадные залы первого этажа в той части дома стояли, однако, незапертыми, они служили складом яблок, помидоров и прочих садово-огородных радостей, и в них продукты дозревали и хорошо предохранялись от жары. Я с любопытством вступил под старые своды, вдохнул пряный запах трав, плодов и зелени, на большом столе были разложены скороспелые фиги, самые скороспелые, я не сумел удержаться – взял попробовать одну – и похвалил: наша-де смоковница до сих пор еще чистое чудо, – но Амалия закричала, да ведь смоковница у нас не одна же! Их же полдюжины у нас! И одна другой плодливее смоковницы у нас! Извините, Амалия, это я оговорился. Да почто извинять, ясное дело, сколько думает наш синьорино Ямбо, сколько мыслей у него в голове… Спасибо, Амалия, если б так, если бы впрямь было столько мыслей в голове. Да ведь моя беда, что все мои мысли упорхнули, выпорхнули, не попрощались, мне теперь единое дело, что одна смоковница, что полдюжины.

– А виноград тоже есть? – спросил я, в основном чтобы проявить, сколь я активен и памятлив.

– Да что ж с того винограда, там пока что такие манюсенькие гроздочки, хотя весна ранняя была и такое жарево всякий день, что все до времени, гляди, созреет. И дай-то бог нам дождя. Виноград, он к сентябрю поспеет, что ж, так синьорино дождется тут у нас в деревне первого сбора! И позабудет все хворобы! Госпожа Паола говорила, что вам теперь нужен уход и нужна хорошая готовка, свеженькое все, деревенское. Я тут приготовлю вам такой ужин, какого вы со старых пор не едали, – салат с помидорной подливкой и с олеем, с сельдереем кусочками и с натертым луком, и со всеми правильными травами. Еще есть хлеб, тот самый, который вам всегда нравился, есть деревенский каравай с такой толстой коркой, чтобы ею собирать сок. Куренок собственный, рощеный, не из магазина, известное дело, чем магазинных выкармливают, или можно еще кролика с розмарином. Кролика? Ладно, пойду стукану по затылку самого крупного. Отжил, значит, он свое, ну что поделаешь, так уж водится. А что ж такое, что ж Николетта заторопилась? Как, сразу в город? Беда мне с вами. Ну ладно, ладно. Мы останемся вдвоем, синьорино пусть занимается чем его душеньке угодно, от меня помехи не будет. Он меня будет видеть только утром, с утра я стану приносить молоко с кофе, да еще готовить обеды и ужины. А остальное время синьорино пусть себе ходит где вздумается и делает что надо.

Я видел впервые этот пейзаж и тем не менее ощущал с ним родство, мне казалось, что, примись я сейчас бежать очертя голову с верхушки холма вниз, я знал бы, куда поставить ногу, на что опереться и как свернуть. Я ведь и после больницы не задумываясь угадал, на какую педаль нажимают, ведя машину. В этой местности я был в своем дому и во власти неопределенной эйфории – самозабвенного счастья.

Проселок превратился в почти отвесную вертикаль, и мы преодолели высоту, после чего тут же следом открылась обсаженная каштанами аллея, а в глубине аллеи большой дом. Просторная площадка между флигелями, две-три цветочные клумбы, над крышей дома выглядывает еще один подъем на холм, и весь подъем окутан лозами винограда. Это владение Амалии. Но трудно было понять с налету, какая у этого дома форма. Я видел первый этаж с высокими окнами – основную, центральную часть с замечательными дубовыми воротами, врезанными в круглую арку, над подъездом – балкон. Слева и справа флигели, оба короче основного здания и без всяких парадных подъездов. Но протяжен ли этот дом в глубину, в направлении горы, это спереди было невозможно сказать.

Вся обратная сторона двора, за моей спиной, была разверзнута, позволяя обзор на сто восемьдесят градусов. Можно было наблюдать оба типа пейзажа, очаровавшие меня во время пути. А взъезд на двор был до того крут, что при взгляде сверху совершенно исчезал из поля зрения, открывая неохватную панораму.

Наблюдения мои, впрочем, были мимолетны, потому что с воплями и причитаниями выскочила крестьянка, которая, соответственно описаниям, могла быть только Амалией, и не кем иным, как ею: коротконогая, крепкая, неопределенного возраста – в точности по словам Паолы – от двадцати до восьмидесяти лет. Лицо пропеченное, похожее на каштан. Безграничное счастье на этом лице. Весь набор восхищений, восторгов, поцелуев и объятий и бестактно сыплющихся расспросов, сопровождаемых немедленным раскаянием: ой, да что ж это я! – рот тогда прикрывается ладонью, – но немедленно опять град вопросов: помнит ведь синьорино Ямбо и то и это, ну уж точно не мог он запамятовать, признал, поди, а Николетта из-за моей спины, полагаю, мотала ей головой и отчаянно жмурилась, но без всякого результата.

Вихрь и шум, не поразмыслишь, не расспросишь, стремительно сгружается багаж и вносится в двери левого флигеля, того самого, который привела в порядок Паола для нас и для детей, и я теперь могу разместиться там, если только, конечно, не пожелаю ночевать в большом доме, на половине синьора покойного дедушки, земля пухом, в той половине, где прошло все мое детство, она-то стоит вообще-то под ключом, будто церковь, но Амалия заходит, не забывает, и там пыль вся сметена, и комнаты проветрены, и не пахнет ни сыростью, ни плесенью, а более ничего Амалия там не делает, потому что зачем же трогать, эта половина для нее чисто как церковь.

Парадные залы первого этажа в той части дома стояли, однако, незапертыми, они служили складом яблок, помидоров и прочих садово-огородных радостей, и в них продукты дозревали и хорошо предохранялись от жары. Я с любопытством вступил под старые своды, вдохнул пряный запах трав, плодов и зелени, на большом столе были разложены скороспелые фиги, самые скороспелые, я не сумел удержаться – взял попробовать одну – и похвалил: наша-де смоковница до сих пор еще чистое чудо, – но Амалия закричала, да ведь смоковница у нас не одна же! Их же полдюжины у нас! И одна другой плодливее смоковницы у нас! Извините, Амалия, это я оговорился. Да почто извинять, ясное дело, сколько думает наш синьорино Ямбо, сколько мыслей у него в голове… Спасибо, Амалия, если б так, если бы впрямь было столько мыслей в голове. Да ведь моя беда, что все мои мысли упорхнули, выпорхнули, не попрощались, мне теперь единое дело, что одна смоковница, что полдюжины.

– А виноград тоже есть? – спросил я, в основном чтобы проявить, сколь я активен и памятлив.

– Да что ж с того винограда, там пока что такие манюсенькие гроздочки, хотя весна ранняя была и такое жарево всякий день, что все до времени, гляди, созреет. И дай-то бог нам дождя. Виноград, он к сентябрю поспеет, что ж, так синьорино дождется тут у нас в деревне первого сбора! И позабудет все хворобы! Госпожа Паола говорила, что вам теперь нужен уход и нужна хорошая готовка, свеженькое все, деревенское. Я тут приготовлю вам такой ужин, какого вы со старых пор не едали, – салат с помидорной подливкой и с олеем, с сельдереем кусочками и с натертым луком, и со всеми правильными травами. Еще есть хлеб, тот самый, который вам всегда нравился, есть деревенский каравай с такой толстой коркой, чтобы ею собирать сок. Куренок собственный, рощеный, не из магазина, известное дело, чем магазинных выкармливают, или можно еще кролика с розмарином. Кролика? Ладно, пойду стукану по затылку самого крупного. Отжил, значит, он свое, ну что поделаешь, так уж водится. А что ж такое, что ж Николетта заторопилась? Как, сразу в город? Беда мне с вами. Ну ладно, ладно. Мы останемся вдвоем, синьорино пусть занимается чем его душеньке угодно, от меня помехи не будет. Он меня будет видеть только утром, с утра я стану приносить молоко с кофе, да еще готовить обеды и ужины. А остальное время синьорино пусть себе ходит где вздумается и делает что надо.