Но король оставался упрям, суров и смел. Он продолжал воевать и теперь главную задачу видел в том, чтобы защитить Швецию от вторжения неприятелей. А противники Карла XII, воодушевленные натиском Петра I и слабостью Швеции, действовали все смелее. Нельзя сказать, что в лагере союзников Петра I царило согласие. Близость падения Шведской империи разжигала аппетиты Пруссии, Дании, Польши, России. В борьбу со шведами вступили и северогерманские княжества, которые также мечтали округлить свои владения за счет шведских колоний. При этом все они с большим недоверием следили друг за другом.

И хотя в 1716–17 годах Карлу XII удалось воспрепятствовать высадке союзников в Сконе, положение Швеции оказалось отчаянным; поэтому с мая 1718 года начались русско-шведские переговоры на Аландских островах. Они были очень трудными и вскоре внезапно прервались. Было получено известие, что в середине декабря 1718 года, при осаде датской крепости Фридрихсгал в Норвегии, был убит король Карл XII, причем обстоятельства его смерти были загадочны – возможно, он пал жертвой покушения со стороны своих приближенных. Как бы то ни было, его унаследовавшая престол сестра Ульрика-Элеонора, а с 1720 года – ее муж Фредрик I решили продолжать войну. Теперь она уже разворачивалась возле берегов Швеции и на самом ее побережье. В 1719—1721 годах русские войска не раз высаживались в Швеции и уничтожали города и деревни. Только под Умео они сожгли четыре города, 12 железоделательных заводов, 79 мыз и 509 деревень. Подобные же карательно-устрашительные акции были проведены и под самым Стокгольмом. Война впервые пришла к порогу шведской столицы. Зарево горящих деревень и потоки беженцев должны были, по мысли Петра I, убедить королевскую семью в необходимости заключить мир с Россией.

Устрашенные этими экспедициями и общим ужасающим разорением, которое навсегда отбросило Швецию в разряд второстепенных европейских держав, шведские власти пошли на переговоры с русской делегацией, которую возглавлял Яков Брюс, в финляндском городке Ништадте. Тридцатого августа 1721 года мир был подписан.

В августе 1721 года наконец исполнились самые заветные желания Петра I – закончить победой войну, получить выход к Балтийскому морю, обезопасить на долгие годы свою любимую новую столицу Санкт-Петербург и флот.

Петр – «Великий, Отец Отечества, император Всероссийский»

Активность новой империи

Коллежская реформа. Идеи камерализма

Обновленный Сенат

Заглянем в источникСоюзники Петра I не доверяли русскому царю, не без основания опасаясь его растущего имперского аппетита. Для опасений были основания. Начав с возвращения России «отчин и дедин» – Ингрии, он последовательно занял Лифляндию и Эстляндию, затем – Финляндию. С 1712 года влияние России было распространено на герцогство Курляндию, а в 1713 году в орбиту влияния России попало северогерманское герцогство Мекленбург, чей владетель Карл-Леопольд женился на племяннице Петра царевне Екатерине Ивановне. Русские интересы в этом районе поддерживали специально введенные в Мекленбург войска. С 1714 года власти другого северогерманского герцогства, Голштинии, стали искать поддержки у Петра I в своем давнем споре с Данией. Особая активность Петра I в Северной Германии беспокоила Данию и Англию. Английский король Георг I был одновременно повелителем соседнего с Мекленбургом герцогства Ганновер и поэтому волновался за целостность своих владений.

Вот самый важный пункт мирного трактата, в котором Швеция навсегда отказывалась от Восточной Прибалтики в пользу России. Строго говоря, не будь этого пункта, не жить бы нам на берегах Невы:

«4. Его королевское величество Свейское уступает сим за себя и своих потомков и наследников свейского престола и королевство свейское его царскому величеству и его потомкам наследникам Российского государства в совершенное неприкословное вечное владение и собственность в сей войне, чрез Его царского величества оружия от короны Свейской завоеванные провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена… с крепостьми: Ригою, Дюнаминдом, Пернавою, Ревелем, Дерптом, Нарвою, Выборгом, Кексгольмом и всеми прочими к помянутым провинциям надлежащими городами, крепостями, гавенами, местами, дистриктами, берегами, с островами Эзель, Даго и Меном… И Его королевское величество отступает и отрицается сим наиобязательнейшим образом, как то учиниться может вечно за себя, своих наследников и потомков и все королевство Свейское от всяких прав, запросов и притязаний, которые Его королевское величество и государство Свейское на все вышеупомянутые провинции, острова, земли и места до сего времени имели и иметь могли…».

Позже, в 1740 году, начав войну-реванш с Россией, шведы оспаривали правомерность положений Ништадтского мира и требовали возврата отнятых у них провинций. Но очередная победа русской армии над шведской в 1741 году окончательно закрыла этот столь болезненный для Стокгольма вопрос. Короче говоря, Санкт-Петербург стоит на своем месте благодаря процитированной выше статье Ништадтского мирного договора 1721 года.

И хотя в 1716–17 годах Карлу XII удалось воспрепятствовать высадке союзников в Сконе, положение Швеции оказалось отчаянным; поэтому с мая 1718 года начались русско-шведские переговоры на Аландских островах. Они были очень трудными и вскоре внезапно прервались. Было получено известие, что в середине декабря 1718 года, при осаде датской крепости Фридрихсгал в Норвегии, был убит король Карл XII, причем обстоятельства его смерти были загадочны – возможно, он пал жертвой покушения со стороны своих приближенных. Как бы то ни было, его унаследовавшая престол сестра Ульрика-Элеонора, а с 1720 года – ее муж Фредрик I решили продолжать войну. Теперь она уже разворачивалась возле берегов Швеции и на самом ее побережье. В 1719—1721 годах русские войска не раз высаживались в Швеции и уничтожали города и деревни. Только под Умео они сожгли четыре города, 12 железоделательных заводов, 79 мыз и 509 деревень. Подобные же карательно-устрашительные акции были проведены и под самым Стокгольмом. Война впервые пришла к порогу шведской столицы. Зарево горящих деревень и потоки беженцев должны были, по мысли Петра I, убедить королевскую семью в необходимости заключить мир с Россией.

Устрашенные этими экспедициями и общим ужасающим разорением, которое навсегда отбросило Швецию в разряд второстепенных европейских держав, шведские власти пошли на переговоры с русской делегацией, которую возглавлял Яков Брюс, в финляндском городке Ништадте. Тридцатого августа 1721 года мир был подписан.

В августе 1721 года наконец исполнились самые заветные желания Петра I – закончить победой войну, получить выход к Балтийскому морю, обезопасить на долгие годы свою любимую новую столицу Санкт-Петербург и флот.

Петр – «Великий, Отец Отечества, император Всероссийский»

Во время празднования Ништадтского мира в октябре 1721 года Петр был провозглашен «Великим», «Отцом Отечества», «императором Всероссийским». С тех пор считается, что Россия стала империей. Имперский титул русского властителя был признан другими странами не сразу (Турция признала Россию империей только в 1772 году), но уже при Петре I де-факто Россия вошла в круг ведущих стран Европы и как империя стала участвовать в разделе мира. Со времен Петра I официальный титул российского императора менялся, но все равно основу его даже к 1917 году составляли завоевания, сделанные Петром Великим и его предшественниками, с некоторыми «мелкими» добавлениями вроде Кавказа и Средней Азии:

Божиею поспешествующей милостию, Мы имярек, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Астраханский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Карельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новогорода низовской земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны Повелитель; и Государь Иверские, Карталинские и Кабардинские земли и области Армянские; Черкасских и Горских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель; Государь Туркестанский; Наследник Норвежский; Герцог Шлезвиг-Голштинский, Сторнмарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая.

Провозглашение царя императором не просто отражало известные внешнеполитические устремления, свойственные всем империям, делившим мир на куски. Дело в том, что идеология самодержавия подверглась при Петре существенному подновлению в духе времени. Божественное происхождение царской власти было пополнено популярными тогда идеями «общественного договора», «естественного права». В идеологических документах и публицистике той поры говорится о некой «должности», «обязанности» государя перед народом. Так, в «Правде воли монаршей» 1722 года сказано:

Царей должность есть… содержание подданных своих в беспечалии и промышлять им всякое лучшее наставление к благочестию» или «Царского сана долженство… есть сохраняти, защищати, во всяком беспечалии содержати, наставляти же и исправляти подданных своих.

Царь Петр I принимает титул отца Отечества, Всероссийского императора и Великого. 1721 год.

Определение это вполне укладывалось в распространенную тогда же концепцию монарха как «Отца» подданных.

Естественно, что рассуждения об обязанностях монарха были чистой риторикой, облекались в нарочито туманную, юридически неопределенную форму, за которой, в сущности, не было никаких реальных обязательств и ответственности. Петр I, несмотря на его особую любовь к законотворчеству и регламентационную страсть, не стремился достаточно точно определить характер своей власти как власти первого императора и тем более обозначить свои обязанности. Точно так же не оговаривались и компетенции Сената в отношениях с верховной властью, а впоследствии (после смерти Петра I) и компетенции различных «Советов при особе государя». Право казнить и миловать по собственному усмотрению было и оставалось непререкаемой прерогативой государя, освященной Богом и традицией. В этом русские цари XVI—XVII и императоры XVIII веков были схожи: например, посредственная императрица Анна Иоанновна выражалась в одном из своих писем совершенно так же, как незаурядный Иван Грозный: «А кого хочу пожаловать – в том я вольна». В таком же духе высказывался и Петр Великий. В истории петровского самодержавия немало свидетельств, говорящих о безграничном самовластии одного человека. Вестернизация, поразительные нововведения в экономике, военном деле, быту, нравах, искусстве кардинально изменили Россию XVIII века. И только в двух сферах ничего не менялось: в крепостном праве и в праве самодержавия. Более того, перенесение и восприятие в России XVIII века передового по тем временам западного опыта, институтов и идей служило целям упрочения и крепостничества, и самодержавия. Представляется, что Петр, прекрасно знавший особенности государственного строя тех стран, опыт которых он высоко ценил, исходил из убеждения, что в России иной формы правления, кроме самодержавия, быть не должно. Поэтому в петровский период, ознаменовавшийся созданием нового государственного аппарата, и речи не заходило не только о каком-то представительстве сословных групп, но и о делегировании каким-то учреждениям власти самодержца.

Божиею поспешествующей милостию, Мы имярек, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Астраханский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Карельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новогорода низовской земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны Повелитель; и Государь Иверские, Карталинские и Кабардинские земли и области Армянские; Черкасских и Горских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель; Государь Туркестанский; Наследник Норвежский; Герцог Шлезвиг-Голштинский, Сторнмарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая.

Провозглашение царя императором не просто отражало известные внешнеполитические устремления, свойственные всем империям, делившим мир на куски. Дело в том, что идеология самодержавия подверглась при Петре существенному подновлению в духе времени. Божественное происхождение царской власти было пополнено популярными тогда идеями «общественного договора», «естественного права». В идеологических документах и публицистике той поры говорится о некой «должности», «обязанности» государя перед народом. Так, в «Правде воли монаршей» 1722 года сказано:

Царей должность есть… содержание подданных своих в беспечалии и промышлять им всякое лучшее наставление к благочестию» или «Царского сана долженство… есть сохраняти, защищати, во всяком беспечалии содержати, наставляти же и исправляти подданных своих.

Царь Петр I принимает титул отца Отечества, Всероссийского императора и Великого. 1721 год.

Определение это вполне укладывалось в распространенную тогда же концепцию монарха как «Отца» подданных.

Естественно, что рассуждения об обязанностях монарха были чистой риторикой, облекались в нарочито туманную, юридически неопределенную форму, за которой, в сущности, не было никаких реальных обязательств и ответственности. Петр I, несмотря на его особую любовь к законотворчеству и регламентационную страсть, не стремился достаточно точно определить характер своей власти как власти первого императора и тем более обозначить свои обязанности. Точно так же не оговаривались и компетенции Сената в отношениях с верховной властью, а впоследствии (после смерти Петра I) и компетенции различных «Советов при особе государя». Право казнить и миловать по собственному усмотрению было и оставалось непререкаемой прерогативой государя, освященной Богом и традицией. В этом русские цари XVI—XVII и императоры XVIII веков были схожи: например, посредственная императрица Анна Иоанновна выражалась в одном из своих писем совершенно так же, как незаурядный Иван Грозный: «А кого хочу пожаловать – в том я вольна». В таком же духе высказывался и Петр Великий. В истории петровского самодержавия немало свидетельств, говорящих о безграничном самовластии одного человека. Вестернизация, поразительные нововведения в экономике, военном деле, быту, нравах, искусстве кардинально изменили Россию XVIII века. И только в двух сферах ничего не менялось: в крепостном праве и в праве самодержавия. Более того, перенесение и восприятие в России XVIII века передового по тем временам западного опыта, институтов и идей служило целям упрочения и крепостничества, и самодержавия. Представляется, что Петр, прекрасно знавший особенности государственного строя тех стран, опыт которых он высоко ценил, исходил из убеждения, что в России иной формы правления, кроме самодержавия, быть не должно. Поэтому в петровский период, ознаменовавшийся созданием нового государственного аппарата, и речи не заходило не только о каком-то представительстве сословных групп, но и о делегировании каким-то учреждениям власти самодержца.

Регалии императорской власти

Корона. Шапка Мономаха не была единственным парадным головным убором русских царей. В Алмазном фонде до сих пор хранятся Алмазная шапка царя Ивана V Алексеевича, есть и Алмазная шапка Петра I Алексеевича. Обе были сделаны в 1682 году, когда цари стали соправителями. Первая европейская корона в России была сделана в 1724 году при подготовке коронации императрицы Екатерины Алексеевны. На дуге этой короны был укреплен рубин, вывезенный из Китая, украшенный бриллиантовым крестом. Короной Екатерины I короновался и Петр II. Для Анны Иоанновны корону переделали, в ней стало 2605 драгоценных камней, но рубин и крест сохранили. Корона вновь была изменена в 1742 году, когда короновалась Елизавета Петровна. Для своей коронации в 1762 году Екатерина II заказала новую корону, а старая, по-видимому, была разобрана. Короной матери (после частичных переделок) венчался на царство Павел I. С этой короной прошли церемонию коронации все потомки Павла I, включая Николая II. Она благополучно дошла до наших дней и хранится в Алмазном фонде. Корону сделал ювелир Позье, в ней 58 больших и 3878 малых бриллиантов, 75 больших жемчужин и большой рубин.

Скипетр. В допетровской Руси его заменял посох – символ «пастыря человецев». Именно со своим страшным посохом людям запомнился Иван Грозный. Сохранилось несколько скипетров. Самым знаменитым считается скипетр Павла I в виде золотого, усыпанного драгоценными камнями жезла. На его верхушке закреплен бриллиант «Орлов». Скипетр держали в правой руке.

Держава – полый золотой шар, украшенный крестом, был символом владычества над миром. В России появился из Польши, в 1606 году с державой в левой руке короновался Лжедмитрий I. С эпохи Павла русские императоры держали в руке державу, украшенную яхонтами и бриллиантами.

Были и другие символы царской и имперской власти: Бармы – оплечья с драгоценной вышивкой, которые при Петре заменили европейской мантией, подбитой горностаями, Порфира, трон, Государственный щит, Государственный меч, Государственное Знамя, Большая, средняя и малая Государственные печати.

Меч, Знамя и Печать впервые появились при коронации Елизаветы Петровны. К символам также относятся: Государственный орел и Большой, Средний и Малый Государственные Гербы.

Активность новой империи

Одержанные в войне со шведами победы, присоединение обширных территорий в Восточной Прибалтике, в том числе тех, которые никогда не принадлежали России, сделали ее участником сложной внешнеполитической игры на Севере Европы с участием Англии, Голландии, Пруссии, Швеции и Дании. К концу петровского царствования Россия преобладала на Балтийском море. Заключенный в 1724 году союз со Швецией укрепил доминирующее положение России. На последнем этапе Северной войны она стала активно внедряться в Северную Германию, ввела войска в Мекленбург, продолжала долгую и успешную политическую игру с голштинским герцогом Карлом-Фридрихом (он позже станет мужем старшей дочери Петра, Анны).

Заглянем в источникСамостоятельная активность России на Балтике беспокоила государственных деятелей Англии, Пруссии и других европейских стран. Впрочем, Петр действовал в Европе осторожно, с оглядкой, не так, как на Востоке. Он мечтал о сказочных богатствах Индии, проявляя при этом не свойственный ему авантюризм и шапкозакидательство. В 1722 году он начал войну с Персией, видя в завоевании этой страны прелюдию к войне за Индию. Персидский поход 1722—1723 годов оказался трудным из-за тяжелого климата и плохой подготовки войск. Однако в результате военных действий Россия захватила восточное и южное побережья Каспийского моря и по заключенному в Петербурге в 1723 году мирному договору с Персией присоединила эти территории. В 1724 году была начата подготовка русской эскадры во главе с перешедшим на русскую службу шведским адмиралом Вильстером для завоевания Мадагаскара с целью использования его как перевалочной базы для морского похода в Индию. Только смерть прервала обширные и вряд ли реальные имперские планы Петра I.

«Правда воли монаршей» – так назывался этот, пожалуй, самый важный для русской имперской государственности документ. Он был написан в 1721 году идеологом петровского самодержавия архиепископом Феофаном Прокоповичем, который стремился обосновать режим самодержавия различными аргументами: ссылками на примеры из мировой истории, на Священное Писание, нормы естественного права. В «Правде» дано и определение самодержавия как власти ничем и никем не ограниченной:

«…высочайшая власть (величество нарицаемая) есть которой деяния ничьей власти на подлежит». И дальше следует обоснование неограниченности самодержавия: если это «верховная, высочайшая и крайняя власть, то како может законам человеческим подлежати? аще бы (если бы. – Е. А.) подлежала, не была бы верховная. А когда и сами государи творят то, что гражданские уставы повелевают, творят по воле, а не по нужде, се же или образом своим поощряя подданных к доброхотному законнохранению или и утверждая законы, яко добрые и полезные…». Как мы видим, даже если государь исполняет закон, то совсем не по обязанности, а по своему желанию. Подданные государя должны вести себя иначе:

«Должен народ без прекословия и роптания вся от самодержца повелеваемое творити».

Вместе с «Уставом о престолонаследии» 1722 года, предоставлявшим государю право назначать своим наследником любого из своих подданных и, при необходимости, менять свою волю, «Правда воли монаршей» стала краеугольным камнем самодержавной формы правления. Обосновывая полное право императора назначать своего наследника, Феофан утверждает, что царь обладает абсолютным правом как отец своих подданных, и это право выше всех других отношений, в том числе родственных. Если, пишет Феофан, у государя был бы среди подданных отец по рождению, то он, государь, «будет уже отцу своему отец по высочайшей власти своей»…

Легенды и слухи

О внешнеполитическом завещании Петра потомкам

Активная, подчас агрессивная политика Петра Великого и его преемников вызывала недовольство других имперских правительств – Англии, Франции, Австрии, а потом и Германии, постоянно боровшихся за сферы влияния и колонии на всех континентах. Одним из показателей отношения к России стало так называемое «Завещание Петра Великого», получившее широкую огласку и повсеместное хождение с начала XIX века и до недавних пор. Оно всякий раз использовалось для доказательства особой агрессивности России. Науке неизвестны подлинники «Завещания», и историки относят его появление ко времени похода Наполеона на Россию в 1812 году. Другие считают, что «завещание» придумано французским авантюристом и трансвеститом середины XVIII века д'Эоном, который якобы «нашел» его в Петергофе во времена Елизаветы Петровны. Между тем, подобный документ не упоминается ни в бумагах Петра Великого, ни в документах его преемников. Перед нами несомненная фальшивка. Ее автор весьма талантливо мешает правду с ложью, ловко передергивая факты и нарочито глубокомысленно «предсказывая» будущее, которое, на самом деле, для него являлось прошлым. Но при этом выясняется, что автор не знает историю и поэтому допускает нелепости, «заставляя» Петра сочинять заведомые глупости и несуразности. И все же, какой бы грубой не была эта фальшивка, ее долгая жизнь объясняется тем, что Российская империя своей завоевательной, захватнической политикой в Европе и Азии в течение 200 лет невольно подтверждала многие «заключения» автора «Завещания Петра Великого».

Коллежская реформа. Идеи камерализма

Двадцать второго октября 1721 года на торжестве в Троицком соборе в Петербурге в ответ на поздравления своих подданных по поводу заключения мира со Швецией царь, ставший в тот день императором, произнес речь. В ней он «в кратких, но зело сильных словах» сказал присутствующим в соборе сенаторам, генералам, духовенству, что желанный мир достигнут только благодаря победе в войне. Победа же стала возможна благодаря реформам в военном деле. Теперь, когда воцарился мир, нужно много стараться, чтобы добиться успехов и в гражданской сфере.

В реальности же преобразования в системе управления начались давно, в разгар Северной войны. Тогда был образован Сенат, проведена Первая губернская реформа. Теперь, после Северной войны, наступил следующий этап государственной реформы. Вся система управления должна была измениться на тех же принципах регулярности, на которых была преобразована армия. В этом был смысл праздничной речи императора.

Еще задолго до окончания войны Петр I дал задание дипломатам и разведчикам собрать сведения о государственном устройстве других стран, и прежде всего Швеции. Делалось это неслучайно. Царь хотел знать, как устроены государства, добившиеся выдающихся достижений в военном деле. Шведская система управления была построена на новейших в то время принципах камерализма – науки об управлении. Камерализм предполагал устраивать государственное управление по функциональному принципу, то есть каждое учреждение должно было ведать своей особой сферой управления. Центральным звеном были финансовые учреждения, которые четко делились на органы, занятые сбором средств, органы, сосредоточивавшие эти средства и выдающие их на расходы, и, наконец, органы, которые вели независимый финансовый учет и контроль финансов. Во всех учреждениях действовали единые принципы формуляра различного рода документов, утвержденные правила «движения бумаг», их учета и оборота в недрах канцелярии.

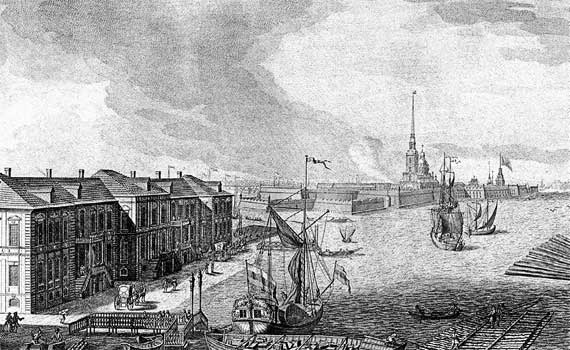

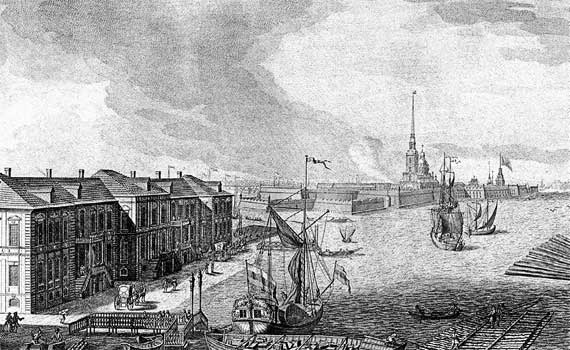

Вид здания Двенадцати коллегий со стороны Невы.

Кроме того, в основе работы такого учреждения лежал принцип коллегиального обсуждения дел, четкой регламентации обязанностей и специализации труда каждого чиновника. Каждое учреждение должно было иметь документы, по которым оно работало – регламент и штат-список должностей с числом чиновников. Труд чиновников оплачивался денежным жалованием в строго установленном размере – окладе.

Введение в России этих принципов «регулярности» могло, по мысли Петра I, изменить крайне запутанную, неэффективную систему управления. Беря за основу шведские учреждения и сохраняя суть камерализма, Петр I внес в шведские образцы cущественные изменения.

Итак, государственная реформа началась в 1717 году, когда Петр I составил программу введения новых центральных учреждений – коллегий. В ней царь определил число, обязанности коллегий, назначил президентов. Поначалу было решено создать девять коллегий, потом их стало одиннадцать, потом десять.

При Петре I и после него количество коллегий не оставалось постоянным, но суть камеральной системы в коллегиях в целом сохранялась неизменной. Коллегии делились на несколько групп. В первую, ведавшую обороной и внешней политикой, входили Военная, Адмиралтейская коллегии и Коллегия иностранных дел. В особую группу выделялись финансовые коллегии – сердцевина камеральной системы. Одна – Камер-коллегия – собирала деньги со всей страны, вторая – Штатс-контор-коллегия – их хранила и выдавала на расходы, третья – Ревизион-коллегия – контролировала поступление и расходование государственных средств. В этом-то и состояла суть реформы. Ведь раньше приказы и канцелярии сами назначали, собирали налоги, сами же их и расходовали без всякого контроля. Теперь в систему финансов вводился единый порядок, напоминающий современный, когда есть Министерство финансов, Государственный банк и ревизионные финансовые учреждения.

Функциональный принцип лежал и в основе реформы судебной системы. Если раньше каждый приказ был не только органом управления, но и судебной инстанцией, а его начальник даже назывался судьей, то теперь появилась единая судебная инстанция – Юстиц-коллегия, которая ведала всеми судебными делами. Также от разных учреждений были отняты функции по управлению торговлей и промышленностью. Образовались Коммерц-коллегия (управлявшая торговлей) и Берг-мануфактур-коллегия. Вскоре последняя коллегия разделилась на Берг-коллегию, ведавшую горной и металлургической промышленностью, и Мануфактур-коллегию, занимавшуюся делами легкой промышленности. В 1720 году был создан Главный магистрат, который руководил городами и который также считался коллегий.

В реальности же преобразования в системе управления начались давно, в разгар Северной войны. Тогда был образован Сенат, проведена Первая губернская реформа. Теперь, после Северной войны, наступил следующий этап государственной реформы. Вся система управления должна была измениться на тех же принципах регулярности, на которых была преобразована армия. В этом был смысл праздничной речи императора.

Еще задолго до окончания войны Петр I дал задание дипломатам и разведчикам собрать сведения о государственном устройстве других стран, и прежде всего Швеции. Делалось это неслучайно. Царь хотел знать, как устроены государства, добившиеся выдающихся достижений в военном деле. Шведская система управления была построена на новейших в то время принципах камерализма – науки об управлении. Камерализм предполагал устраивать государственное управление по функциональному принципу, то есть каждое учреждение должно было ведать своей особой сферой управления. Центральным звеном были финансовые учреждения, которые четко делились на органы, занятые сбором средств, органы, сосредоточивавшие эти средства и выдающие их на расходы, и, наконец, органы, которые вели независимый финансовый учет и контроль финансов. Во всех учреждениях действовали единые принципы формуляра различного рода документов, утвержденные правила «движения бумаг», их учета и оборота в недрах канцелярии.

Заглянем в источник

В 1717 году Петр I получил из Швеции сведения об устройстве центральных органов власти. Эти сведения были доставлены посланным им шпионом, немцем Генрихом Фиком, который явился в Стокгольм под видом человека, который хочет поступить на работу в одну из шведских коллегий и поэтому якобы хочет ознакомиться с их устройством. Когда сведения были собраны, Фик кружным путем переправил их в Россию, причем наиболее важные документы были подшиты в юбке его жены. Оба супруга сильно рисковали – сведения о государственном устройстве являлись государственной тайной. В случае разоблачения Фика неминуемо ждала бы смертная казнь, как вражеского агента. Но все обошлось благополучно. Доставленные в Россию бумаги были переведены. Петр I сразу же взялся за дело. Точнее, он приказал раздать переводы шведских регламентов заранее назначенным президентам коллегий с тем, чтобы они подбирали штаты для своих учреждений и организовывали их работу с учетом главного обстоятельства – различия шведских и русских законов и принципов управления. В указе 1718 года президентам коллегий говорилось:

«Всем коллегиям надлежит ныне на основании шведского устава сочинять во всех делах и порядках по пунктам, а которые пункты в шведском регламенте неудобны или с ситуациею сего государства несходны и оные ставить по своему разсуждению. И поставя об оных, докладывать (мне), так ли их быть».

Вид здания Двенадцати коллегий со стороны Невы.

Кроме того, в основе работы такого учреждения лежал принцип коллегиального обсуждения дел, четкой регламентации обязанностей и специализации труда каждого чиновника. Каждое учреждение должно было иметь документы, по которым оно работало – регламент и штат-список должностей с числом чиновников. Труд чиновников оплачивался денежным жалованием в строго установленном размере – окладе.

Введение в России этих принципов «регулярности» могло, по мысли Петра I, изменить крайне запутанную, неэффективную систему управления. Беря за основу шведские учреждения и сохраняя суть камерализма, Петр I внес в шведские образцы cущественные изменения.

Итак, государственная реформа началась в 1717 году, когда Петр I составил программу введения новых центральных учреждений – коллегий. В ней царь определил число, обязанности коллегий, назначил президентов. Поначалу было решено создать девять коллегий, потом их стало одиннадцать, потом десять.

При Петре I и после него количество коллегий не оставалось постоянным, но суть камеральной системы в коллегиях в целом сохранялась неизменной. Коллегии делились на несколько групп. В первую, ведавшую обороной и внешней политикой, входили Военная, Адмиралтейская коллегии и Коллегия иностранных дел. В особую группу выделялись финансовые коллегии – сердцевина камеральной системы. Одна – Камер-коллегия – собирала деньги со всей страны, вторая – Штатс-контор-коллегия – их хранила и выдавала на расходы, третья – Ревизион-коллегия – контролировала поступление и расходование государственных средств. В этом-то и состояла суть реформы. Ведь раньше приказы и канцелярии сами назначали, собирали налоги, сами же их и расходовали без всякого контроля. Теперь в систему финансов вводился единый порядок, напоминающий современный, когда есть Министерство финансов, Государственный банк и ревизионные финансовые учреждения.

Функциональный принцип лежал и в основе реформы судебной системы. Если раньше каждый приказ был не только органом управления, но и судебной инстанцией, а его начальник даже назывался судьей, то теперь появилась единая судебная инстанция – Юстиц-коллегия, которая ведала всеми судебными делами. Также от разных учреждений были отняты функции по управлению торговлей и промышленностью. Образовались Коммерц-коллегия (управлявшая торговлей) и Берг-мануфактур-коллегия. Вскоре последняя коллегия разделилась на Берг-коллегию, ведавшую горной и металлургической промышленностью, и Мануфактур-коллегию, занимавшуюся делами легкой промышленности. В 1720 году был создан Главный магистрат, который руководил городами и который также считался коллегий.

Обновленный Сенат

Реформе Сената Петр I уделял огромное внимание. Только «Должность Сената» – инструкцию, определявшую полномочия, структуру и делопроизводство учреждения, он переписывал шесть раз! Смысл идеи Петра I был предельно прост и вытекал из идеализации им коллегиального начала в управлении. Он намеревался создать своеобразную суперколлегию – коллегию коллегий. Сенаторами должны были стать президенты коллегий, которые сами бы составили в сенатском присутствии коллегию. По его мысли, такое устройство Сената гарантировало государство от всевозможных злоупотреблений, позволило заменять его, самодержца, у руля власти на время отсутствия. Высокое положение Сената не снимало с него ответственности, он был полностью подконтролен и подотчетен государю. Петр I отменил старую практику подчинения губерний Сенату. Теперь, после коллежской реформы, губернаторы должны были подчиняться коллегиям, то есть с децентрализацией военных времен было покончено. Новая схема государственного устройства выглядела таким образом: Сенат – коллегии – губернии – уезды. Сенат был высшим правительственным органом, облеченным доверием государя и одновременно сохранявшим за собой функцию высшего апелляционного судебного органа.

Заметки на полях

Гуляя вдоль здания Двенадцати коллегий, любознательный турист начинает считать, сколько же было коллегий? При создании коллегий число их менялось не раз. Они сливались, разъединялись, переводились в канцелярии (т. е. понижались в статусе), создавались новые. Но их разом никогда не было двенадцать, хотя знаменитое сооружение архитектора Доменико Трезини в Петербурге и называется «зданием Двенадцати коллегий». Дело в том, что первоначально, при планировании здания, кроме девяти утвержденных царем коллегий в нем предполагалось разместить еще Правительствующий Сенат, Священный Синод, а также должна была существовать общая Аудиенц-камера для приемов и торжественных действ. Таким образом, здание состояло из двенадцати частей, что и определило его название, известное всем.