Страница:

Анализ новейших процессов, протекающих в российской экономике, особенно эволюции нерыночного сектора, показывает, что сегодня мы находимся в заметно более высокой степени готовности к модернизации, приему масштабных инвестиций, чем всего два года назад. Во всяком случае, предприятия, научившиеся сводить концы с концами без бартера и денежных суррогатов, становятся более прозрачными и привлекательными для инвесторов. Это важнейший факт, заслуживающий общего внимания.

Но модернизация как таковая находится в самом начале и во многом только определяет свои пути. Обычно выделяют два главных альтернативных пути модернизации: 1) модернизация сверху;

2) модернизация снизу. Хотя официальная политика Президента Путина вроде бы ориентирована на второй вариант, все же окончательный выбор еще не сделан. Первый вариант, пусть в сглаженных формах, имеет немало сторонников, и, кроме того, экономическая политика Путина еще, по сути, не подвергалась серьезным испытаниям, которые обычно провоцируют поворот к силовым метолам. Напомним поворот от НЭПа к командной системе, сделанный Сталиным. Поэтому разъяснение различий, особенностей и последствий осуществления каждого из вариантов требует постоянного повторения.

Путь первый, модернизация сверху, – это путь усиленного воздействия государственной власти на достижение целей модернизации. Что означает перераспределение валового продукта в пользу государства, концентрацию в его руках ресурсов, необходимых для массовых государственных инвестиций в реконструкцию народного хозяйства, а также масштабное использование властного, административного или даже репрессивного ресурса для принуждения людей к действиям в целях модернизации, ради «общественного блага» в интерпретации властей. Это возврат к мобилизационной экономике, господствовавшей в России более 70 лет и приведшей ее к краху. То была вторая масштабная попытка модернизации сверху в российской истории. Первая, осуществленная Петром Великим, считается канонически успешной, действительно приведшей страну в ряды современных держав, хотя и стоившей ей трети населения.

Соблазн модернизации сверху существует всегда, когда в экономике и в обществе возникает серьезный разрыв между масштабом задач, диктуемых жизненной необходимостью, и реальным развитием, решение этих задач не обеспечивающим. По крайней мере, так представляется современникам.

Сейчас в России именно такая ситуация, возникшая на грани между первым и вторым этапами посткоммунистической трансформации. Поэтому опасность мобилизационного сценария сохраняется.

Однако именно в условиях современной России он обречен на провал, который стал бы для нее подлинной трагедией. Дело именно в условиях. Исторический опыт показывает, что модернизация сверху может быть успешной после длительного периода спокойной эволюции без вмешательства государства, причем видимый успех иногда достигается на сравнительно коротких отрезках времени, и это усиливает ее привлекательность. А потрясения, ею вызываемые, обычно оказываются столь отдаленными, что их с давно прошедшей и возвеличенной историками модернизацией сверху уже никто и не связывает. Так, признано, что Октябрьская революция во многом была обусловлена половинчатостью Крестьянской реформы. Но при этом редко вспоминают, что Петровские реформы укрепили крепостнические порядки в России (в то время как в Европе от них уже отказывались) и тем самым надолго закрепили и усугубили социально-экономическую отсталость страны. То, что при Петре было источником силы, при Николае I стало источником слабости, а при Николае II – причиной революционных потрясений.

Но для петровской модернизации сверху условия благоприятствовали: страна была готова к ним, а кроме воли монарха, никакой иной общественной силы не существовало. Длительное позитивное последствие обеспечивалось относительной восприимчивостью господствующих сословий к нововведениям, тем более что их материальное положение не ухудшалось, напротив, возможности обогащения возрастали.

Сталинская модернизация сверху была качественно иной: она опиралась на потенциал незавершенных аграрных преобразований и ожидания созидательных сил революции, а также на отрицание прежних институтов, включая мораль и законность. Но она происходила в стране, которая и без марксистских схем была на подъеме. Разрушение созидательных сил, развивающихся снизу, – рынка, капитализма, обусловило недолгую жизнь модернизаторского порыва и привело к истощению экономических и социальных сил общества. Общество оказалось больным и уж точно не готовым к новым экспериментам новых диктаторов.

Надо ясно отдавать себе отчет: модернизация сверху, чтобы достичь результатов, которые можно хотя бы первое время трактовать как позитивные, должна обеспечить колоссальную концентрацию ресурсов, воли и власти, в первую очередь такой власти, как у Петра и Сталина. И у власти должна быть готовность к подавлению тех, кто не согласен будет поступиться собственными интересами. А подавление собственных интересов есть подавление той энергии и инициативы людей, которые сами могли бы при ином варианте стать главной силой модернизации.

Путь второй – модернизация снизу, с опорой на частную инициативу и энергию каждого. Процветание развитых в экономическом отношении стран повсюду, на Западе или на Востоке, основано сегодня на свободной открытой экономике. Все они пережили в свое время модернизацию снизу.

Государство при этом не стояло в стороне. Но оно не решало за всех, что делать и что строить; оно создавало условия и институты, которые способствовали инициативе и самодеятельности, которые превращали их в подъемную силу.

И в российской истории есть опыт модернизации снизу. Это Крестьянская реформа 1861 года, это последовавшие за ней судебная, земская, военные реформы. Вместе они дали сильнейший толчок развитию экономики и общества, сделали нашу страну одной из самых динамичных, преодолевающей отставание от тех стран, которые ушли вперед, пока Россия жила в самодовольстве от мнимого превосходства своей социальной организации. Действительно, эта организация позволила осуществить Петровские реформы и победить Наполеона, но уже давно безнадежно устарела. Александр II положил начало ее замене (в этом и состояла его модернизация) посредством освобождения крестьян и формирования начал гражданского общества. Эстафету Александра II подхватили С.Ю. Витте и П.А. Столыпин. Они не победили, они не смогли предупредить разрушительную революцию. Но проведенная ими работа показала достоинства пути модернизации снизу, действенность ее и в России.

Второй опыт начался в 1992 году, но до 1998 года российские реформы проходили фазу создания основ рыночной экономики и пассивную, разрушительную фазу структурной перестройки. Только теперь дело доходит до модернизации. И потому ныне снова встает вопрос: а годится ли для России путь модернизации снизу, удастся ли на этом пути решить ее национальные задачи?

Следует отметить, что если модернизации сверху свойственно вызывать иллюзии относительно возможностей авторитарной власти преобразовать действительность в должном направлении, то модернизация снизу скорее вызывает сомнения. Еще бы, государство создает условия, а действовать должны миллионы людей, по своей воле, и бог их знает, как они себя поведут. Особенно велики эти сомнения для российского привычно тоталитарного сознания. И в этом опасность: рефлексы раз за разом толкают власти и множество людей, которые их поддерживают, к «решительным» действиям, вольно или невольно подавляющим частную инициативу, возрождающим страх граждан перед государством.

Другая особенность этого выбора – его однозначность: либо тот, либо иной. Среднего пути нет. Хотя, казалось бы, мудрость состоит в том, чтобы выбрать золотую середину, избежать крайностей. И в практической политике неизбежно применение смешанной стратегии. Решения должны выбираться из прагматических соображений, а не в угоду надуманным схемам. Но должно быть ясно и то, что добиться успеха позволит только принципиальная политика, ясная для всех.

Ситуация сложилась таким образом, что здесь и сейчас, в России начала XXI века, успешную модернизацию можно осуществить только снизу.

5

Что предлагалось, что произошло

Мы исходим из того, что нынешнее российское руководство избрало путь продолжения либеральных реформ и, стало быть, модернизации снизу. Одобренная правительством программа Грефа подтверждает это.

На I Международной конференции ВШЭ, ровно год назад, я и мои коллеги в нашем докладе выдвинули свои предложения по экономической стратегии. Напомню основные положения:

• структурная перестройка, т. е. собственно модернизация. Имелось в виду прежде всего вытеснение нерыночного сектора, выравнивание условий конкуренции и прекращение субсидирования;

• создание благоприятного инвестиционного климата.

В программе Грефа для этого предусмотрено снижение налогов, выравнивание условий конкуренции, дерегулирование;

• социальная политика в поддержку модернизации, т. е. социальные программы, снимающие препятствия социального характера на пути модернизации предприятий. Сегодня я бы сказал: социальные инвестиции – вложения в решение проблем вместо постоянных социальных трансфертов;

• всесторонняя интеграция в мировую экономику: к открытости российской экономики «на выход» надо добавить ее открытость «на вход», снять бюрократические и иные препятствия на пути притока капиталов и умов в Россию.

Кроме того, в качестве условий предполагались: укрепление институтов государственной власти, преодоление слабости государства, свойственной ему в постреволюционную эпоху, и ответственная бюджетно-налоговая политика.

Программу предлагалось реализовать в три этапа:

• восстановление доверия как условие роста инвестиций (2000–2003);

• инвестиции (2004–2007). На этом этапе рост инвестиций должен опережать ВВП, чтобы создать базу устойчивого подъема;

• структурная перестройка и экономический рост: темпы роста достигают максимальных значений, не менее 7–8% в год (2008–2010).

Посмотрим, как развивались события. Думаю, что 2000 год сыграл важную роль в создании задела для нового этапа реформ, их содержательной и политико-идеологической подготовки. Идея модернизации на основе частной инициативы воспринята обществом, задача улучшения инвестиционного климата поставлена правительством в число важнейших. Сделаны существенные шаги в продвижении налоговой реформы, к снижению налогового бремени. Подготовлены предложения по дерегулированию (дебюрократизации) экономики. В частном секторе можно отметить некоторое повышение уровня корпоративного управления.

Весьма существенные шаги вперед – монетизация экономики и, как было показано выше, сокращение нерыночного сектора. Трудно сказать, насколько велика в этом заслуга правительства. Возможно, более важную роль сыграли девальвация рубля и высокие цены на нефть, позволившие Банку России больше года придерживаться политики currency board, наращивая валютные резервы и эмитируя рубли, которые экономика, в отличие от прошлых лет, впитывала, увеличивая долю денежных расчетов без чрезмерного роста инфляции. Возможно, имела значение настойчивость естественных монополий в наращивании доли расчетов живыми деньгами: за два года РАО «ЕЭС» подняла этот показатель с 12 % до 75 %. Так или иначе, но «виртуальная экономика», долгое время бывшая головной болью для властей и бизнеса, как-то сама по себе стала рассасываться.

Отметим также, что опережающий рост инвестиций в основной капитал, по которому мы идентифицировали переход ко второму этапу модернизации, имел место уже в 2000 году. Правда, половина инвестиций сделана в ТЭКе, при том что не было роста импорта оборудования, а иностранные инвестиции выросли незначительно. Ласточка, которая не делает весны.

Сейчас сторонники либеральных реформ нередко высказывают мнение: благоприятный для преобразований 2000 год бездарно упущен, правительство не использовало окно возможностей. Не думаю, что это верно. Можно было сделать больше, но не намного. У всякого социального действия есть естественный темп, оно нуждается в осмыслении, в подготовке, в том числе общественного мнения. Большое значение я придаю работе над программой Грефа, в которую был вовлечен широкий круг специалистов и которая, опираясь на сделанное ранее, особенно в 1997 году, сильно развила идеологический задел преобразований.

Сейчас делается немало пессимистических прогнозов, основанных большей частью на том, что повторить успех 2000 года так быстро не удастся. Проблем много, и они действительно будут все больше тормозить развитие, особенно если их не решать. Но я думаю, что более низкие темпы роста в 2001–2002 годах не являются драмой, как и несколько более высокие, чем ожидалось, темпы инфляции. Напомню, в прошлом году мы предвидели невысокие темпы роста на первом этапе модернизации, в период восстановления доверия. Поэтому успех 2000 года для нас скорее приятный сюрприз, который каждый год не преподносят. Инфляция также может оказаться неизбежным следствием новой фазы перестройки системы относительных цен как части структурной перестройки экономики в целом.

И все же следует признать: несмотря на политическую и макроэкономическую стабильность, деловой и инвестиционный климат не претерпел ощутимых улучшений. Доверие к России как к партнеру и рынку капитала восстанавливается медленно, если этот процесс вообще идет. Напомню: год назад именно восстановление доверия мы выдвигали как главную задачу модернизации. Нет продвижения в интеграции в мировую экономику. Идея социальных инвестиций не была поддержана, социальная политика по-прежнему ориентируется на увеличение текущих расходов. И в этом смысле действительно можно говорить о том, что время отчасти упущено.

6

Институциональные условия модернизации

Если выбран второй путь модернизации и, стало быть, признано, что ее мотором должна быть частная инициатива, то стоит еще раз обратить внимание, насколько и почему частная инициатива в России остается скованной, подумать, что нужно делать, чтобы высвободить ее энергию, чтобы условия для бизнеса в России стали одними из лучших в мире. Вопрос следует ставить именно так, иначе не будет успеха.

Поскольку дискуссия по этим вопросам идет давно, я позволю себе просто назвать важнейшие факторы, сковывающие инициативу:

• бюрократический произвол, отсутствие твердых законодательных и судебных гарантий защиты прав человека

и бизнеса; неравенство условий конкуренции, использование инструментов власти в конкурентной борьбе как основное проявление коррупции;

• теневая экономика – привычный ответ на правовую незащищенность;

• слабая банковская система – следствие слабости предприятий как заемщиков и распространения теневой экономики; недоступность кредита на приемлемых условиях;

• отсутствие в связи с этим и развитого рынка капиталов, неэффективность трансформации сбережений в инвестиции.

Повестка дня тоже известна. Поэтому ограничусь перечислением и краткими комментариями. После объявления предлагаемых и подготавливаемых мер в разных формах нарастает сопротивление их осуществлению. За этим сопротивлением стоит прежде всего противостояние частного бизнеса и бюрократии. Основные меры таковы.

1. Дерегулирование. Предложения уже подготовлены, их ждет непростая судьба.

2. Завершение налоговой реформы, которая должна принести ощутимое снижение налогового бремени. Наибольшее значение имеет принятие нового налога на прибыль, усовершенствование налогообложения в добывающих отраслях с целью справедливого изъятия природной ренты, снижение таможенных пошлин.

3. Выравнивание условий конкуренции. Здесь есть два аспекта. Первый – разведение бизнеса и власти на всех уровнях, жесткая деятельность антимонопольных органов. Второй – отмена всех льгот и субсидий, вопрос весьма сложный в социальном плане. Сегодня субсидии ЖКХ и сельскому хозяйству занимают в региональных бюджетах до 50–60 % всех расходов. Эти деньги можно было бы выплатить служащим бюджетной сферы и пенсионерам, позволив им самим определить спрос и оплатить соответствующее продовольствие и услуги. Доходы остальных подтянулись бы. Узел проблем: «субсидии предприятиям – низкие доходы и низкий спрос – недостаток конкуренции и стимулов развития», – одна из главных задач II этапа реформ. Здесь пока ничего не сделано.

4. Реформа ЖКХ. Понятно, насколько она переплетается с выравниванием условий конкуренции: конкурентный рынок жилья и жилищных услуг – одно из основных направлений продвижения рыночного сектора.

5. Реформа трудовых отношений – крайне необходима для развязывания инициативы предпринимателей и в то же время для реальной защиты прав наемных работников, для создания нормальных рамок сотрудничества между ними и разрешения трудовых конфликтов. Дело стоит на месте. Вместо него – имитация дела в виде обсуждения двух версий КЗОТа, где чуть ли не главный вопрос: сохранят ли профсоюзы право давать разрешение на увольнение работника? Обсуждение в мире полусоветских иллюзий, не имеющее никакого отношения к реалиям современного рынка труда, но зато тесно связанное с материальными интересами ее участников.

6. Реформирование естественных монополий. Этому вопросу уделяется, возможно, слишком много внимания, ибо для реального улучшения делового климата реформы в естественных монополиях не дадут существенного эффекта. Единственная отрасль, где возможно реальное разграничение конкурентного и монопольного секторов, – это электроэнергетика. И именно здесь развернулась ожесточенная борьба против разумного в своей основе проекта реструктуризации РАО «ЕЭС», которую нельзя расценивать иначе, как борьбу против либеральных рыночных реформ.

И это при том что тарифы на энергию придется повышать не менее чем в два-три раза, а конкуренция – единственный способ противопоставить их дальнейшему росту рыночные силы. Это также вопрос выравнивания условий конкуренции, ибо сегодня энергетика субсидирует нерыночный сектор, низкие тарифы препятствуют энергосбережению и, значит, общему повышению производительности.

В других монополиях главное – повышение прозрачности. Возможности создания конкурентного сектора на железных дорогах или в газовой промышленности в конкретных российских условиях весьма ограничены.

7. Пенсионная реформа. Несмотря на постоянно вспыхивающие вокруг нее споры, все-таки кажется, что это широкая область взаимопонимания, дающая надежду на достаточно быстрое продвижение вперед. Для бизнеса крайне важно не только снижение взносов в пенсионные фонды, но и повышение доли в них работников и реальное появление средств на пенсионных счетах, что усиливает стимулы к выходу из теневой экономики, созданные последними новациями в Налоговом кодексе в части снижения обложения фонда оплаты труда.

8. Реформа образования тоже, несмотря на сопротивление, имеет шансы на успех. Важно только понимать, что дело здесь не в экономике, а в получении нового качества образования, необходимого человеку – гражданину России для жизни и успешной работы в условиях глобализации.

9. Судебная реформа, призванная обеспечить независимость суда и доступность правосудия, исполняемость законов и судебных решений вопреки древней российской традиции правового нигилизма, разделяемого и верхами, и низами, – возможно, самая нужная и самая трудная из предстоящих реформ. Насколько сильным будет сопротивление, видно хотя бы из примера противодействия Генеральной прокуратуры введению нового Уголовно-процессуального кодекса, ограничивающего полномочия прокуратуры и возможности использования ее в конкурентной и политической борьбе. Напомню, что в 1991 году на демократической волне судебная реформа уже была начата, а затем остановлена.

10. Административная реформа – наряду с дерегулированием, выравниванием условий конкуренции и судебной реформой – важнейший инструмент наступления на бюрократический произвол и коррупцию.

Можно еще многое добавить, но этого достаточно для одного «заседания», т. е. для второго этапа реформ. Дай бог управиться.

7

Наследие первого этапа реформ

Однако частную инициативу сковывают не только недостатки существующих институтов, но и сложное наследие первого этапа реформ. В нем я бы выделил два основных момента: 1) долги; 2) результаты распределения доходов и собственности.

Характерно, что в отличие от бартера и других неденежных форм расчетов взаимные долги, неплатежи не показали такого же быстрого снижения. В номинальном выражении они даже продолжали расти. Просроченная кредиторская задолженность с января 1999 года по ноябрь 2000 года выросла с 1241,1 млрд. руб. до 1611,3 млрд., т. е. почти на 30 %. В декабре 2000 года она, правда, снизилась до 1577 млрд. руб. Состав задолженности практически не менялся: 40–47 % – поставщики, 19–21 – бюджеты всех уровней, 20 % – внебюджетные фонды[6]. Так что в изменении структуры задолженности не стоит искать каких-либо объяснений.

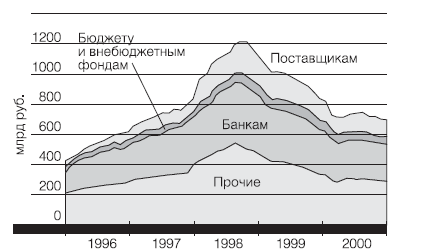

В реальном выражении (дефлятор – индекс цен производителей) неплатежи быстро росли до кризиса 1998 года, достигнув максимума в сентябре, а затем стали снижаться (см. рис. 1)[7].

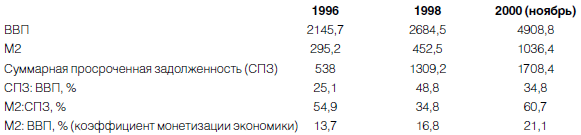

Отношение суммарной просроченной задолженности (кредиторская задолженность предприятиям плюс банкам по кредитам и займам) к объему ВВП и к денежному агрегату М2 показано в таблице 6.

Как мы видим, на фоне непрерывного роста монетизации экономики в год кризиса подскочило отношение задолженности к ВВП, а затем оно стало падать, но не снизилось до уровня 1996 года. При этом денежное предложение, пройдя минимум в год кризиса, в отношении к задолженности составило 60,7 %, чего прежде никогда не было. Поэтому даже ярые антимонетаристы должны исключить недостаток ликвидности из числа причин поддержания довольно высокого уровня неплатежей. Заметим еще раз, что суммарная просроченная задолженность в отношении к ВВП сократилась на 29 %, тогда как взаимозачеты – на 46, а бартер – на 76 %.

Рисунок 1. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В ДЕВЯТИ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ[8], ДЕФЛИРОВАННАЯ ПО ИНДЕКСУ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, МАРТ 1996 – АВГУСТ 2000 ГОДА (млрд. руб.)

Таблица 6. ВВП, ДЕНЕЖНАЯ МАССА И ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, млрд. руб

Итак, виртуальная экономика тает, неплатежи остаются. Нельзя не признать, что для модернизации и инвестиций предприятие, обремененное крупными долгами, – плохой объект. По оценкам Федеральной службы финансового оздоровления (ФСФО), при задолженности более 18-месячного объема продаж предприятие можно считать безнадежным. Их доля по выборке ФСФО в 1999 году составляла 39 %.

Так или иначе, для модернизации и роста, для предпринимательской активности прошлые долги – серьезное препятствие. Есть три варианта его преодоления.

Первый – ничего не делать. Задолженность в реальном выражении снижается сама по себе, и лучше всего предоставить процесс его естественному течению. Однако наши оценки, основанные на динамике задолженности после кризиса, показывают, что отношения суммарной задолженности к ВВП 1996 года мы достигнем в 2002–2003 годах, а уровня 1993 года, когда оно составляло 10 % ВВП, – к 2006 году. Вопрос: можем ли мы столько ждать?

Второй вариант – произвести общий взаимозачет. Соблазн такого решения усиливается тем обстоятельством, что реальный рост задолженности прекратился, и, стало быть, взаимозачет, если его провести сейчас, не придется повторять. Одно из важнейших в прошлом возражений против взаимозачета отпадает. Зато появится возможность расчистки балансов для новой жизни.

Третий вариант – ускорить процессы реструктуризации задолженности предприятий. По данным ФСФО, активность предприятий-должников в инициировании реструктуризации резко возросла: в 2000 году заявлений о реструктуризации подано в 21 раз больше, чем в 1999-м, на сумму 130,9 млрд. руб. долгов перед бюджетами. Побудительные мотивы: во-первых, стремление снизить долговое бремя, чтобы снять препятствия для развития; во-вторых, упрощение процедуры реструктуризации и возможность частичного списания долга в части штрафов и пеней.

Одновременно проходит размежевание рыночного и нерыночного секторов: предприятия убыточные, имеющие не более 20 % выручки живыми деньгами и не имеющие достаточного собственного капитала, реструктурировать свои долги не могут и становятся кандидатами на банкротство. В конце 2000 года в производстве арбитражных судов находилась 21 тысяча дел о банкротстве против 13,5 тысячи дел в начале года. В течение года было возбуждено 18 тысяч дел[9]. Здесь мы имеем дело с положительными тенденциями, которые, видимо, оказывают свое влияние и на общую динамику задолженности.