Страница:

Да, вполне вероятно, что они все-таки прилетали…

Эта указанная в Библии интеллектуальная экспансия представителей иных цивилизаций производилась наряду с сексуальной, что было, возможно, явлением, в достаточной мере сопутствующим основной деятельности пришельцев на нашей планете, а возможно, и основной частью их программы, направленной на коренное улучшение жившей в то время на Земле человеческой популяции.

Учитывая уровень их интеллектуального развития, данный план нельзя не признать прогрессивным и во всех отношениях положительным, однако он мог иметь весьма ограниченные возможности своей реализации, так как наши дикие пращуры жили тогда отнюдь не в мегаполисах, так что отыскать достаточное количество «дочерей человеческих» в чащах первобытных лесов было достаточно проблематично.

Скорее всего, в Космосе вращался на околоземной орбите основной корабль, а патрульные челноки приземлились в разных регионах земного шара, где астронавты вступили в контакты с аборигенами.

Можно себе представить тот благоговейный ужас, с которым эти самые аборигены взирали на приземлившиеся корабли, на пришельцев в скафандрах, на привезенную ими могучую технику… Как тут не возникнуть мифам о богах, сошедших на землю, о их несокрушимой и таинственной мощи, о их отеческом милосердии и отеческой же строгости…

Не представляется случайным и то, что лишь отдельные регионы планеты стали очагами цивилизации. Ссылки на различия в природных условиях обитания, якобы обусловившие столь разительные перепады развития, не выдерживают элементарной критики. Как и аргумент типа: «Если у древних не было… (предположим, колеса), то они, значит, в этом не нуждались».

Трудно предположить, что кто-то не нуждается в колесе, как это имело место у североамериканских индейцев до прихода на их земли европейцев.

Древние римляне уже знали водопровод, видимо, испытывая нужду в нем, так что едва ли вероятно, что такой нужды не испытывают жители иных местностей спустя две с лишних тысячи лет. В силу тех или иных причин эти люди видят водопровод лишь на экране телевизора. Такие вот гримасы цивилизации…

А как все это начиналось, можно только предполагать, не владея никакими данными, которые можно было бы признать исчерпывающими доказательствами.

Между прочим, уже в конце XX века с телевизионных экранов прозвучало очередное сенсационное сообщение, согласно которому все мы происходим от одной праматери, причем, чернокожей, как показали новейшие исследования.

К счастью, мы уже научились относиться к сенсационным сообщениям с должной степенью спасительной иронии.

К примеру, нас никак не коробит осознание того, что все мы — плоды кровосмешения, если, разумеется, принять на веру наше происхождение от Адама и Евы. В этом аспекте чернокожая безымянная праматерь ничего не меняет. Что ж, инцест — не самое страшное из преступлений.

Кроме мартышки, Адама и Евы, негритянки и т.д., существует еще версия, согласно которой наша цивилизация — далеко не первая на этой планете. Сколько их было — никто, естественно, не знает, но предыдущая завершила свое существование в результате тотальной ядерной разборки между какими-то кланами, добивавшимися, скорее всего, сомнительной радости мирового господства. Как говорится, за что боролись…

Но все это лишь версии, предположения. Такие же, как бытие наших пращуров в каменном веке (палеолит, мезолит и неолит), охватывающем период от полутора миллионов до четырех тысяч лет тому назад, или в так называемом бронзовом (от трех до одной тысячи лет назад).

Плюс-минус тысяча лет, две, три…

Версии, догадки, гипотезы, фантазии на заданные темы.

Слабый, тонкокожий, заметно уступающий своим четвероногим оппонентам и в скорости, и в агрессивности, и в способности к выживанию Homo sapiens волей-неволей должен был искать общества себе подобных для совместной охоты и для преодоления гнетущего страха. Его разум еще блуждал в предрассветных сумерках, он панически боялся грома, молнии, ночи с ее зловещей темнотой, жуткими звуками девственного леса и неисчислимыми опасностями, которые приходили на смену покинувшему его на время ночи спасительному Солнцу.

Он, правда, владел рукотворным огнем и оружием, вытесанным камнем из камня, но ни то, ни другое не давало ему особых преимуществ в борьбе за выживание в первобытной глуши…

Именно мысль дала реальную возможность выживания человеку с его весьма ограниченными физическими возможностями, с его явной неконкурентоспособностью в системе земной фауны.

Будучи не в силах догнать и поразить дубиной бегущую антилопу, человек, вернее, несколько наиболее просветленных его умов изобрели пращу и лук, при помощи которых разница в скорости передвижения охотника и объекта его охоты сводилась на нет.

Именно изобретения как проявления человеческой мысли и спасли человечество от бесславного поражения в борьбе за элементарное выживание, именно ум, а не физическая сила, обусловил дальнейшее развитие человечества, изобретение им статуса полновластного хозяина планеты (боюсь, что на горе и себе, и ей).

Вот тогда-то, в ту самую эпоху лука, собаки, загона для овец и проросшей пшеницы, и появилось природное разделение людей на сильных и слабых, но уже не в животном аспекте этого разделения, а в сугубо человеческом, где сила и слабость определяются исключительно уровнем интеллекта.

Этот тезис во все времена вызывал крайне негативную реакцию у людей, обладающих силой быка (при соответствующем, разумеется, интеллекте), но факты — упрямая вещь: в подавляющем большинстве случаев тореадор берет верх над быком, и, понятное дело, далеко не силой своих изящных мышц.

А такое крылатое выражение, как «Сила есть — ума не надо», придумано, бесспорно, людьми ущербными в плане умственных способностей. Ум всегда побеждает силу. Как в свое время заметил Альберт Эйнштейн, «Сила всегда привлекает людей с низкими моральными качествами».

Могу добавить, что в цивилизованных человеческих сообществах прославляют философов и поэтов, а в нецивилизованных — прыгунов И футболистов.

Умиляют телевизионные сюжеты, где президент поздравляет какого-либо бегуна, который, оказывается, защитил честь и достоинство державы на международных соревнованиях. Вот, оказывается, в чем состоит честь и достоинство державы! Не в уровне цивилизованности, не в благосостоянии граждан, не в развитии культуры, не в отсутствии голодающих стариков и беспризорных детей, а в скорости бега на 400 метров отдельно взятого подданного! А не проще было бы вместо него выставить, скажем, страуса — ведь он бегает гораздо быстрее?! А прыжки в длину? Ведь как безмерно повезло австралийцам с их кенгуру! М-да, везет же людям…

Конечно, олимпийскую команду подготовить проще, чем разработать передовые технологии, а чести и славы, оказывается, можно добыть гораздо больше. Много ли известно миру бразильских физиков? Поэтов? Философов?

А футболистов?

То-то и оно.

И тем не менее сила человека заключается в его интеллекте и ни в чем другом.

Имена Давида и Голиафа стали нарицательными, и первый из них является символом победоносной силы, а второй — побежденной слабости. Так еще в доисторические эпохи сама собой проявилась главная формула развития цивилизации: «Мозги дороже рук».

И тогда же возникла сугубо человеческая борьба между сильными и слабыми. Это действительно сугубо человеческая борьба, потому что животному миру (в пределах одного вида) она неведома. В животном мире имеет место борьба за выживание, в ходе которой травоядные поедают определенную часть флоры, а плотоядные — определенную часть фауны, но никак не своего вида. Волк с подобной целью никогда не будет охотиться на другого волка. Слабые же и больные волки приговорены Природой к ликвидации, а сильные ни в коем случае не станут препятствовать исполнению таких вердиктов.

У человека же все не так.

Понятна и естественна забота сильных и здоровых о маленьких детях и немощных стариках, которые не в силах (одни — еще, другие — уже) добыть себе средства к существованию. Но совершенно непонятна и противоестественна политика такого рода в отношении молодых, здоровых, но глупых, ленивых и духовно отсталых человеческих особей.

Ввиду крайней ограниченности интеллектуальных возможностей они не могут заниматься разумной индивидуальной деятельностью, а посему непременно сбиваются в стада, облегчая себе с помощью коллективной мощи решение задачи выживания за счет производительных сильных.

Даже и в праисторические времена это стремление примитивных особей, осужденных Природой на вымирание, не приводило в восторг их более совершенных собратьев. Они покидали стадо и разворачивали индивидуальную деятельность либо в сфере животноводства, либо в сфере земледелия, либо занимаясь свободной охотой.

Поначалу оставшиеся члены стада не придавали, скорее всего, особого значения такого рода потерям, даже радуясь перспективе дележа добычи на меньшее число едоков, однако когда они увидели результаты деятельности своих бывших соплеменников, их реакция, надо полагать, была жестко агрессивной.

Ничего удивительного: если в раннем детстве ребенок получает примерно половину всей информации, которой обладает взрослый человек, то в первобытные времена, то есть в раннем детстве человеческой цивилизации, вполне естественны и объяснимы корни всех проблем грядущих эпох.

Детские наклонности не менее симптоматичны.

Ведь еще в раннем детстве цивилизации проявились корни природного неравенства. Сильное меньшинство Природа щедро наделила известной самодостаточностью и способностью добыть у нее все необходимые жизненные блага. Слабое большинство, лишенное этих данных и возможностей, никогда не желало мириться с таким положением вещей и, начиная с доисторических времен, предпринимало попытки тем или иным способом вынудить сильных поделиться своим достоянием или — в крайнем случае — опуститься самим до уровня слабых, чтобы тем было не столь тягостно осознание своей ущербности, так как счастье или несчастье — понятия относительные и проистекающие из сопоставления.

Сильные, естественно, возражают против такого решения проблемы природного неравенства, и потому возник конфликт, который длится от эпохи каменных топоров до наших дней.

Идеи насильственного передела собственности возникли, пожалуй, одновременно с возникновением самой собственности. В этом историческом периоде следует искать истоки всех социалистических идей, всех революционных учений и всех теорий человеческого равенства — самых, пожалуй, античеловеческих и чреватых ужасающе катастрофическими последствиями, как это продемонстрировала трагическая история XX столетия.

Антиприродность человеческого равенства привела к распаду первобытного стада и в немалой степени обусловила зарождение частной собственности.

Но слабые с настойчивостью, достойной лучшего применения, нашли новую форму коллективного существования, позволяющую им паразитировать за счет сильных.

Образовался так называемый род — общность людей, связанных кровным родством.

Понятие «кровное родство» было весьма и весьма относительным, если учесть, что в так называемых кровнородственных ордах одной из этических норм был промискуитет — беспорядочная половая жизнь, которая наблюдается у современных диких племен. Промискуитет, естественно, исключает установление родства по отцовской линии ввиду того, что наши праматери были лишены права выбора сексуальных партнеров и являлись достоянием всех желающих их мужчин.

Поэтому родство могло устанавливаться только по материнской линии, когда мать твердо знала, кого именно она родила, а рожденные ею знали ее и своих одноутробных братьев и сестер.

Таким образом, женщина имела определенные логические основания быть главой рода, откуда, собственно, и возникло предположение о существовании первобытно-общественного уклада, называемого матриархатом.

В пользу этого предположения говорит другое: весьма вероятно, что наши пращуры не сразу сообразили, что между половым актом и беременностью существует самая непосредственная связь, а потому могли испытывать нечто вроде благоговейного трепета при появлении, возникновении тела ребенка из женского тела. Это, вероятно, могло вызывать некое уважительно-опасливое отношение к плодоносящей женщине. Впрочем, эта вероятность нашла свое воплощение в культах последующих эпох, в частности в культе Деметры.

Да, буквально все, что касается стереотипных человеческих взаимоотношений, уходит корнями именно туда, в детство цивилизации.

А возвращаясь к осевой теме противостояния сильных и слабых, можно отметить, что с возникновением кровнородственных объединений последние, конечно, обрели, как говорится, долгоиграющий шанс паразитирования за счет первых, шанс, который имеет место и в наши дни.

В человеческом стаде, например, отказ наиболее продуктивных его членов кормить лентяев, трусов или патологических неумех, то есть тех, которые не только ничего не умеют, но и откровенно не хотят уметь, вполне естествен и в принципе справедлив, хотя, наверное, находились сердобольные, которые вступались за коммуникабельного или смазливого паразита примерно такой тирадой: «Так что, если он во время вашей охоты на мамонта занимался трахом (о любви тогда еще не слыхивали), то теперь не имеет права на кусок мяса?» или: «Жалко, что ли? Этого мяса на всех хватит, не мы, так шакалы поедят… а этот все-таки наш…» На что им отвечали: «Пусть лучше шакалы поедят, чем эта мразь». И споры, скорее всего, на этом прекращались.

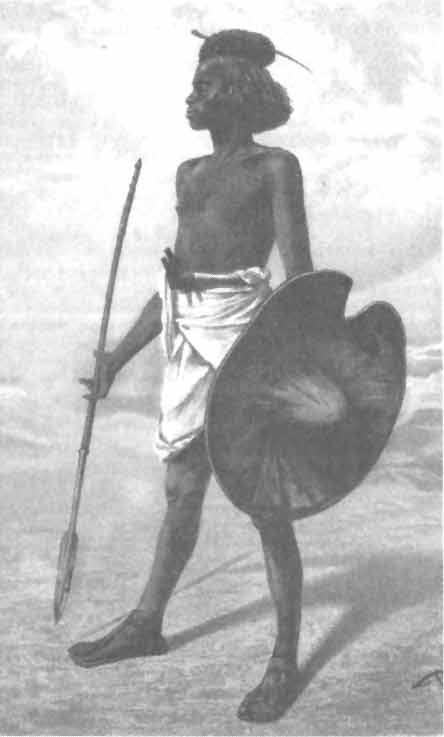

P. Пигльгейн. Нубийский воин XIX в.

P. Пигльгейн. Нубийский воин XIX в.

А вот в кровнородственной орде аргументы защиты слабых (т.е. порочных) могли быть — согласно общепринятым стереотипам — гораздо более вескими: «Как тебе не стыдно?! Ведь это же твой родной брат! Родная кровь! И ты не дашь ему куска мяса?!» Здесь, в этом случае, тон гораздо более жесткий, требовательный, апеллирующий к какому-то естественному праву, которое на самом деле никакое не естественное, а изобретенное лукавыми паразитами, чтобы обмануть Природу.

Аргумент типа: «Ведь мы же с тобой одной крови!» — не более чем озвучивание такой попытки. Разве тюрьмы не переполнены чьими-то сыновьями, братьями, сестрами, племянниками и т.п.? Конечно, есть вероятность судебных ошибок, но эта вероятность при всем при том… ладно, предположим нечто невероятное, жуткое, то есть пятьдесят процентов. Но даже если так, то все равно за решетками тюрем находится целая армия насильников, грабителей, бандитов, киллеров, мучителей, которые являются чьими-то кровными родственниками, и эти самые родственники яростно проклинают правосудие, свидетелей обвинения, оставшихся в живых жертв, которые указали на своих мучителей…

Это патология. В Природе ничего подобного не существует. Природа не знает родственной любви или родственной солидарности. Это — коварная выдумка слабых, выдумка, которая со временем превратилась в некую норму бытия. Но это превращение не изменяет ее антиприродной сути.

Все преступники — люди объективно слабые, потому что вполне способны удовлетворить свои запросы законным путем.

А родственная любовь — ни что иное, как извращение.

В Природе все по-иному. Птички, к примеру, выкармливают своих ненаглядных отпрысков ровно 21 день. На двадцать второй день непосредственного общения с родителями птенцы должны покинуть гнездо, опираясь на собственные крылья. Ну, а тех, кто не может или ленится летать, ждет внизу кошечка, во всей своей природной справедливости…

Это не жестокий каприз, а непреложное условие выживания вида.

Некоторые люди еще с незапамятных времен научились выживать в обход этого естественного условия.

Для обуздания могущества сильных и для успешного паразитирования за их счет слабые изобрели ряд религиозных догматов, норм общественной морали и таких понятий, как групповая солидарность — родоплеменная, национальная или государственная. Эта принадлежность к группе в значительной степени освобождает слабых от честной конкурентной борьбы за выживание, тем самым ставя под угрозу срыва весь процесс совершенствования данного вида.

Разумеется, слабых эта проблема не волнует.

Подпав под влияние стереотипов общественной морали, сильный, впавший в некоторое застойное благодушие, рассуждает таким образом: «Ну, что ж… бездельник… наркоман… проиграл в карты квартиру… мою… не повезло, видно… но, опять же, свой, не чужой…» А ведь речь идет о неудачной человеческой особи, приговоренной самой Природой к ликвидации. И никто, даже очень сильный человек, не вправе оспаривать этот приговор.

Эти люди, как подтвердила вся печальная история актов милосердия, гораздо опаснее самых откровенных и жестоких злодеев, и прежде всего тем, что они способны вызвать снисходительное сожаление и желание помочь им в разрешении их жизненных проблем, а это неизменно оборачивается гораздо более сложными проблемами для тех, кто оказал им помощь. Слабовольные люди — самые характерные, самые типичные предатели, лицемеры и отступники.

Безмерно прав был Фридрих Ницше, призывая: «Помоги упасть тому, что падает». Он имел в виду, разумеется, не физически слабых людей, не стариков или детей, а людей слабых в сугубо личностном плане. Не следует сочувствовать человеку, пропившему или проигравшему в карты свою зарплату, не следует сочувствовать вору, польстившемуся на то, что плохо лежит, бездельнику и лентяю, которые не удосужились собрать посеянный ими в минуту краткого вдохновения урожай, не следует заботиться о сохранении беременности женщины, которая не в силах воздержаться от курения или алкоголя, — все равно она родит или урода, или преступника.

И Библия, и десятки светлейших умов человечества утверждают универсальный жизненный принцип: «Каждому — свое».

Слабым, естественно, этот принцип абсолютно не приемлем, как, впрочем, любой принцип индивидуальной инициативы и, разумеется, ответственности. Им больше по душе большая группа, групповая солидарность, групповая ответственность, возможность надежно раствориться в группе, где всякое Я нивелируется до абстрактного МЫ.

Недаром же говорят, что воробьи слетаются в стаи, а орлы летают в одиночку…

Формула «МЫ — хорошо, ОНИ — плохо» на протяжении веков и тысячелетий всячески проституируется и различными племенами, и государствами, и религиями, и расами, и нациями, да и вообще любыми мало-мальски сформированными человеческими сообществами.

Самое непосредственное воплощение в жизнь этой формулы можно наблюдать во все времена и во всех землях нашей беспокойной планеты хотя бы на примере такой человеческой общности, как толпа.

Толпа — традиционная форма интеграции слабых против сильных, которые традиционно находятся в физическом меньшинстве. Толпу характеризуют крайне низкий уровень критичности восприятия, крайне высокий уровень агрессивности и при этом — резко подавленный инстинкт самосохранения.

Толпа, бесспорно, обладает худшими качествами двуногого животного, который не упустит случая воспользоваться беспомощным положением слабого, но при этом не устыдится самым позорным образом бежать от агрессии сильного.

Толпу всегда характеризует коварная и тупая жестокость, жаждущая своей реализации, но только при гарантированной безнаказанности. Во всякого рода смутные времена у толпы возникает возможность вволю покуражиться над беззащитным меньшинством, которое своим положением провоцирует, возбуждает массовую кровожадность, дает стаду повод проникнуться осознанием своей всесильности и своей «народности».

Толпа — символ торжества идеи разрушения, хаоса. Мощь толпы никогда не была направлена на созидание.

Толпа — неизменная участница всех крупных событий истории, и если ее никак нельзя назвать движущей силой этих событий, то режущим инструментом — наверняка.

Действительно так. Подтверждено многочисленными испытаниями.

А вот тезис Фридриха Энгельса о том, что труд превратил обезьяну в человека, никак и ничем подтвержден не был.

Опыт развития человечества более чем убедительно показал, что труд в понимании, вернее, в трактовке марксистов, социалистов да и вообще всех, кто не прочь погреть руки на амбициях черни, не только не способен кого-то облагородить, возвысить, развить, но и является бесспорно деструктивным фактором формирования человеческой личности.

Неквалифицированный физический труд способен лишь унизить человеческое достоинство (если, конечно, таковое имеет место). Этим трудом можно заниматься либо по несчастью, вследствие крайне неблагоприятного стечения каких-либо ужасающих обстоятельств, либо вследствие врожденной бездарности, ограниченности элементарных умственных способностей. Человек, способный стать хотя бы средней руки слесарем, никогда не изберет стезю чернорабочего.

А социалистов можно понять: неквалифицированный физический труд непременно предполагает нерассуждающие мозги — их главный оплот.

Пропагандируемый Лениным труд способен лишь превратить человека в обезьяну, и никак не наоборот.

А вот изобретение лука, сохи, колеса, капкана, молотка и т.д., а также творческое применение этих достижений сугубо человеческого интеллекта действительно подняло наших пращуров высоко над всей прочей фауной и сделало его хозяином планеты.

Этот неугомонный и не слишком добросовестный субъект довольно оперативно проник в суть элементарных причинно-следственных связей и научился разгулу желаний, уже тогда в большинстве случаев превышавших его потребности.

Неуемность желаний очень скоро превратилась из позитивного фактора развития, освоения окружающей среды, познания мира — в коварную ловушку, в гостеприимно распахнутую мышеловку с пахучим дармовым сыром…

Эта неуемность при весьма ограниченных возможностях, вернее, способностях к воплощению их в жизнь, породила самое ужасное, самое деструктивное, самое идиотское из всех порождений человека — войну.

Сугубо человеческое изобретение. Природа не знает войн.

…В лесу, где обосновались ОНИ, полным-полно дичи, а вот в нашем лесу ничего не ловится (совсем как в известной песне из кинофильма «Бриллиантовая рука», где на острове Невезения «крокодил не ловится, не растет кокос»)…

КСТАТИ:

«Когда сыны Божий увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал».

Бытие. Глава 6:2

Эта указанная в Библии интеллектуальная экспансия представителей иных цивилизаций производилась наряду с сексуальной, что было, возможно, явлением, в достаточной мере сопутствующим основной деятельности пришельцев на нашей планете, а возможно, и основной частью их программы, направленной на коренное улучшение жившей в то время на Земле человеческой популяции.

Учитывая уровень их интеллектуального развития, данный план нельзя не признать прогрессивным и во всех отношениях положительным, однако он мог иметь весьма ограниченные возможности своей реализации, так как наши дикие пращуры жили тогда отнюдь не в мегаполисах, так что отыскать достаточное количество «дочерей человеческих» в чащах первобытных лесов было достаточно проблематично.

Скорее всего, в Космосе вращался на околоземной орбите основной корабль, а патрульные челноки приземлились в разных регионах земного шара, где астронавты вступили в контакты с аборигенами.

Можно себе представить тот благоговейный ужас, с которым эти самые аборигены взирали на приземлившиеся корабли, на пришельцев в скафандрах, на привезенную ими могучую технику… Как тут не возникнуть мифам о богах, сошедших на землю, о их несокрушимой и таинственной мощи, о их отеческом милосердии и отеческой же строгости…

КСТАТИ:

Думается, совсем не случайно культовые здания большинства мировых религий своей архитектурой весьма и весьма напоминают космические корабли. Впрочем, встречается ли вообще что-либо случайно в нашем безумном мире?

Не представляется случайным и то, что лишь отдельные регионы планеты стали очагами цивилизации. Ссылки на различия в природных условиях обитания, якобы обусловившие столь разительные перепады развития, не выдерживают элементарной критики. Как и аргумент типа: «Если у древних не было… (предположим, колеса), то они, значит, в этом не нуждались».

Трудно предположить, что кто-то не нуждается в колесе, как это имело место у североамериканских индейцев до прихода на их земли европейцев.

Древние римляне уже знали водопровод, видимо, испытывая нужду в нем, так что едва ли вероятно, что такой нужды не испытывают жители иных местностей спустя две с лишних тысячи лет. В силу тех или иных причин эти люди видят водопровод лишь на экране телевизора. Такие вот гримасы цивилизации…

А как все это начиналось, можно только предполагать, не владея никакими данными, которые можно было бы признать исчерпывающими доказательствами.

Между прочим, уже в конце XX века с телевизионных экранов прозвучало очередное сенсационное сообщение, согласно которому все мы происходим от одной праматери, причем, чернокожей, как показали новейшие исследования.

К счастью, мы уже научились относиться к сенсационным сообщениям с должной степенью спасительной иронии.

К примеру, нас никак не коробит осознание того, что все мы — плоды кровосмешения, если, разумеется, принять на веру наше происхождение от Адама и Евы. В этом аспекте чернокожая безымянная праматерь ничего не меняет. Что ж, инцест — не самое страшное из преступлений.

КСТАТИ:

«Ненавидеть преступление, а не того, кто его совершил, — это не так уж трудно. Большинство детей реализуют этот афоризм в отношении большинства родителей».

Акутагава Рюноске

Кроме мартышки, Адама и Евы, негритянки и т.д., существует еще версия, согласно которой наша цивилизация — далеко не первая на этой планете. Сколько их было — никто, естественно, не знает, но предыдущая завершила свое существование в результате тотальной ядерной разборки между какими-то кланами, добивавшимися, скорее всего, сомнительной радости мирового господства. Как говорится, за что боролись…

Но все это лишь версии, предположения. Такие же, как бытие наших пращуров в каменном веке (палеолит, мезолит и неолит), охватывающем период от полутора миллионов до четырех тысяч лет тому назад, или в так называемом бронзовом (от трех до одной тысячи лет назад).

Плюс-минус тысяча лет, две, три…

Версии, догадки, гипотезы, фантазии на заданные темы.

Слабый, тонкокожий, заметно уступающий своим четвероногим оппонентам и в скорости, и в агрессивности, и в способности к выживанию Homo sapiens волей-неволей должен был искать общества себе подобных для совместной охоты и для преодоления гнетущего страха. Его разум еще блуждал в предрассветных сумерках, он панически боялся грома, молнии, ночи с ее зловещей темнотой, жуткими звуками девственного леса и неисчислимыми опасностями, которые приходили на смену покинувшему его на время ночи спасительному Солнцу.

Он, правда, владел рукотворным огнем и оружием, вытесанным камнем из камня, но ни то, ни другое не давало ему особых преимуществ в борьбе за выживание в первобытной глуши…

Именно мысль дала реальную возможность выживания человеку с его весьма ограниченными физическими возможностями, с его явной неконкурентоспособностью в системе земной фауны.

Будучи не в силах догнать и поразить дубиной бегущую антилопу, человек, вернее, несколько наиболее просветленных его умов изобрели пращу и лук, при помощи которых разница в скорости передвижения охотника и объекта его охоты сводилась на нет.

Именно изобретения как проявления человеческой мысли и спасли человечество от бесславного поражения в борьбе за элементарное выживание, именно ум, а не физическая сила, обусловил дальнейшее развитие человечества, изобретение им статуса полновластного хозяина планеты (боюсь, что на горе и себе, и ей).

Вот тогда-то, в ту самую эпоху лука, собаки, загона для овец и проросшей пшеницы, и появилось природное разделение людей на сильных и слабых, но уже не в животном аспекте этого разделения, а в сугубо человеческом, где сила и слабость определяются исключительно уровнем интеллекта.

Этот тезис во все времена вызывал крайне негативную реакцию у людей, обладающих силой быка (при соответствующем, разумеется, интеллекте), но факты — упрямая вещь: в подавляющем большинстве случаев тореадор берет верх над быком, и, понятное дело, далеко не силой своих изящных мышц.

А такое крылатое выражение, как «Сила есть — ума не надо», придумано, бесспорно, людьми ущербными в плане умственных способностей. Ум всегда побеждает силу. Как в свое время заметил Альберт Эйнштейн, «Сила всегда привлекает людей с низкими моральными качествами».

Могу добавить, что в цивилизованных человеческих сообществах прославляют философов и поэтов, а в нецивилизованных — прыгунов И футболистов.

Умиляют телевизионные сюжеты, где президент поздравляет какого-либо бегуна, который, оказывается, защитил честь и достоинство державы на международных соревнованиях. Вот, оказывается, в чем состоит честь и достоинство державы! Не в уровне цивилизованности, не в благосостоянии граждан, не в развитии культуры, не в отсутствии голодающих стариков и беспризорных детей, а в скорости бега на 400 метров отдельно взятого подданного! А не проще было бы вместо него выставить, скажем, страуса — ведь он бегает гораздо быстрее?! А прыжки в длину? Ведь как безмерно повезло австралийцам с их кенгуру! М-да, везет же людям…

Конечно, олимпийскую команду подготовить проще, чем разработать передовые технологии, а чести и славы, оказывается, можно добыть гораздо больше. Много ли известно миру бразильских физиков? Поэтов? Философов?

А футболистов?

То-то и оно.

И тем не менее сила человека заключается в его интеллекте и ни в чем другом.

КСТАТИ:

Библейский юноша Давид с помощью пращи и непоколебимой веры в справедливость своей борьбы побеждает грозного и могучего Голиафа, представляющего войско завоевателей. Физическое превосходство всегда отступало перед интеллектом и высокими духовными порывами.

Имена Давида и Голиафа стали нарицательными, и первый из них является символом победоносной силы, а второй — побежденной слабости. Так еще в доисторические эпохи сама собой проявилась главная формула развития цивилизации: «Мозги дороже рук».

И тогда же возникла сугубо человеческая борьба между сильными и слабыми. Это действительно сугубо человеческая борьба, потому что животному миру (в пределах одного вида) она неведома. В животном мире имеет место борьба за выживание, в ходе которой травоядные поедают определенную часть флоры, а плотоядные — определенную часть фауны, но никак не своего вида. Волк с подобной целью никогда не будет охотиться на другого волка. Слабые же и больные волки приговорены Природой к ликвидации, а сильные ни в коем случае не станут препятствовать исполнению таких вердиктов.

У человека же все не так.

Понятна и естественна забота сильных и здоровых о маленьких детях и немощных стариках, которые не в силах (одни — еще, другие — уже) добыть себе средства к существованию. Но совершенно непонятна и противоестественна политика такого рода в отношении молодых, здоровых, но глупых, ленивых и духовно отсталых человеческих особей.

Ввиду крайней ограниченности интеллектуальных возможностей они не могут заниматься разумной индивидуальной деятельностью, а посему непременно сбиваются в стада, облегчая себе с помощью коллективной мощи решение задачи выживания за счет производительных сильных.

Даже и в праисторические времена это стремление примитивных особей, осужденных Природой на вымирание, не приводило в восторг их более совершенных собратьев. Они покидали стадо и разворачивали индивидуальную деятельность либо в сфере животноводства, либо в сфере земледелия, либо занимаясь свободной охотой.

Поначалу оставшиеся члены стада не придавали, скорее всего, особого значения такого рода потерям, даже радуясь перспективе дележа добычи на меньшее число едоков, однако когда они увидели результаты деятельности своих бывших соплеменников, их реакция, надо полагать, была жестко агрессивной.

Ничего удивительного: если в раннем детстве ребенок получает примерно половину всей информации, которой обладает взрослый человек, то в первобытные времена, то есть в раннем детстве человеческой цивилизации, вполне естественны и объяснимы корни всех проблем грядущих эпох.

КСТАТИ:

«Почти всегда по отроческим наклонностям человека уже ясно, что приведет к падению его тело и душу».

Франсуа де Ларошфуко

Детские наклонности не менее симптоматичны.

Ведь еще в раннем детстве цивилизации проявились корни природного неравенства. Сильное меньшинство Природа щедро наделила известной самодостаточностью и способностью добыть у нее все необходимые жизненные блага. Слабое большинство, лишенное этих данных и возможностей, никогда не желало мириться с таким положением вещей и, начиная с доисторических времен, предпринимало попытки тем или иным способом вынудить сильных поделиться своим достоянием или — в крайнем случае — опуститься самим до уровня слабых, чтобы тем было не столь тягостно осознание своей ущербности, так как счастье или несчастье — понятия относительные и проистекающие из сопоставления.

Сильные, естественно, возражают против такого решения проблемы природного неравенства, и потому возник конфликт, который длится от эпохи каменных топоров до наших дней.

Идеи насильственного передела собственности возникли, пожалуй, одновременно с возникновением самой собственности. В этом историческом периоде следует искать истоки всех социалистических идей, всех революционных учений и всех теорий человеческого равенства — самых, пожалуй, античеловеческих и чреватых ужасающе катастрофическими последствиями, как это продемонстрировала трагическая история XX столетия.

КСТАТИ:

«Природное неравенство людей делает невозможным и равенство их имуществ. Напрасны были бы попытки сделать общей собственность существ, неравных по силе и уму, по предприимчивости и активности натуры».

Поль-Анри Гольбах

Антиприродность человеческого равенства привела к распаду первобытного стада и в немалой степени обусловила зарождение частной собственности.

Но слабые с настойчивостью, достойной лучшего применения, нашли новую форму коллективного существования, позволяющую им паразитировать за счет сильных.

Образовался так называемый род — общность людей, связанных кровным родством.

Понятие «кровное родство» было весьма и весьма относительным, если учесть, что в так называемых кровнородственных ордах одной из этических норм был промискуитет — беспорядочная половая жизнь, которая наблюдается у современных диких племен. Промискуитет, естественно, исключает установление родства по отцовской линии ввиду того, что наши праматери были лишены права выбора сексуальных партнеров и являлись достоянием всех желающих их мужчин.

Поэтому родство могло устанавливаться только по материнской линии, когда мать твердо знала, кого именно она родила, а рожденные ею знали ее и своих одноутробных братьев и сестер.

Таким образом, женщина имела определенные логические основания быть главой рода, откуда, собственно, и возникло предположение о существовании первобытно-общественного уклада, называемого матриархатом.

В пользу этого предположения говорит другое: весьма вероятно, что наши пращуры не сразу сообразили, что между половым актом и беременностью существует самая непосредственная связь, а потому могли испытывать нечто вроде благоговейного трепета при появлении, возникновении тела ребенка из женского тела. Это, вероятно, могло вызывать некое уважительно-опасливое отношение к плодоносящей женщине. Впрочем, эта вероятность нашла свое воплощение в культах последующих эпох, в частности в культе Деметры.

Да, буквально все, что касается стереотипных человеческих взаимоотношений, уходит корнями именно туда, в детство цивилизации.

А возвращаясь к осевой теме противостояния сильных и слабых, можно отметить, что с возникновением кровнородственных объединений последние, конечно, обрели, как говорится, долгоиграющий шанс паразитирования за счет первых, шанс, который имеет место и в наши дни.

В человеческом стаде, например, отказ наиболее продуктивных его членов кормить лентяев, трусов или патологических неумех, то есть тех, которые не только ничего не умеют, но и откровенно не хотят уметь, вполне естествен и в принципе справедлив, хотя, наверное, находились сердобольные, которые вступались за коммуникабельного или смазливого паразита примерно такой тирадой: «Так что, если он во время вашей охоты на мамонта занимался трахом (о любви тогда еще не слыхивали), то теперь не имеет права на кусок мяса?» или: «Жалко, что ли? Этого мяса на всех хватит, не мы, так шакалы поедят… а этот все-таки наш…» На что им отвечали: «Пусть лучше шакалы поедят, чем эта мразь». И споры, скорее всего, на этом прекращались.

А вот в кровнородственной орде аргументы защиты слабых (т.е. порочных) могли быть — согласно общепринятым стереотипам — гораздо более вескими: «Как тебе не стыдно?! Ведь это же твой родной брат! Родная кровь! И ты не дашь ему куска мяса?!» Здесь, в этом случае, тон гораздо более жесткий, требовательный, апеллирующий к какому-то естественному праву, которое на самом деле никакое не естественное, а изобретенное лукавыми паразитами, чтобы обмануть Природу.

Аргумент типа: «Ведь мы же с тобой одной крови!» — не более чем озвучивание такой попытки. Разве тюрьмы не переполнены чьими-то сыновьями, братьями, сестрами, племянниками и т.п.? Конечно, есть вероятность судебных ошибок, но эта вероятность при всем при том… ладно, предположим нечто невероятное, жуткое, то есть пятьдесят процентов. Но даже если так, то все равно за решетками тюрем находится целая армия насильников, грабителей, бандитов, киллеров, мучителей, которые являются чьими-то кровными родственниками, и эти самые родственники яростно проклинают правосудие, свидетелей обвинения, оставшихся в живых жертв, которые указали на своих мучителей…

Это патология. В Природе ничего подобного не существует. Природа не знает родственной любви или родственной солидарности. Это — коварная выдумка слабых, выдумка, которая со временем превратилась в некую норму бытия. Но это превращение не изменяет ее антиприродной сути.

Все преступники — люди объективно слабые, потому что вполне способны удовлетворить свои запросы законным путем.

А родственная любовь — ни что иное, как извращение.

АРГУМЕНТЫ:

«Материнская любовь неразборчива, она будет простираться на все, что мать когда-либо носила в своем чреве. Это истина страшная — страшная и для матери, и для ребенка, но нельзя не видеть, что в этом заключается вся безнравственность материнской любви. Любви, которая остается всегда одинаковой, независимо от того, станет ли сын святым или преступником, королем или нищим, остается ли он ангелом или вырождается в гадкое чудовище. Не менее безнравственны и притязания детей на любовь матери — притязания, основанные только на том, что они ее дети (особенно повинны в этом дочери, но и сыновья не без греха)».

Отто Вейнингер. «Пол и характер»

В Природе все по-иному. Птички, к примеру, выкармливают своих ненаглядных отпрысков ровно 21 день. На двадцать второй день непосредственного общения с родителями птенцы должны покинуть гнездо, опираясь на собственные крылья. Ну, а тех, кто не может или ленится летать, ждет внизу кошечка, во всей своей природной справедливости…

Это не жестокий каприз, а непреложное условие выживания вида.

Некоторые люди еще с незапамятных времен научились выживать в обход этого естественного условия.

Для обуздания могущества сильных и для успешного паразитирования за их счет слабые изобрели ряд религиозных догматов, норм общественной морали и таких понятий, как групповая солидарность — родоплеменная, национальная или государственная. Эта принадлежность к группе в значительной степени освобождает слабых от честной конкурентной борьбы за выживание, тем самым ставя под угрозу срыва весь процесс совершенствования данного вида.

Разумеется, слабых эта проблема не волнует.

Подпав под влияние стереотипов общественной морали, сильный, впавший в некоторое застойное благодушие, рассуждает таким образом: «Ну, что ж… бездельник… наркоман… проиграл в карты квартиру… мою… не повезло, видно… но, опять же, свой, не чужой…» А ведь речь идет о неудачной человеческой особи, приговоренной самой Природой к ликвидации. И никто, даже очень сильный человек, не вправе оспаривать этот приговор.

КСТАТИ:

«Слабовольные люди — это легкая кавалерия армии дурных людей: они наносят больше вреда, чем сама эта армия, потому что их слабоволие все разоряет и опустошает».

Никола-Себастьен де Шамфор

Эти люди, как подтвердила вся печальная история актов милосердия, гораздо опаснее самых откровенных и жестоких злодеев, и прежде всего тем, что они способны вызвать снисходительное сожаление и желание помочь им в разрешении их жизненных проблем, а это неизменно оборачивается гораздо более сложными проблемами для тех, кто оказал им помощь. Слабовольные люди — самые характерные, самые типичные предатели, лицемеры и отступники.

Безмерно прав был Фридрих Ницше, призывая: «Помоги упасть тому, что падает». Он имел в виду, разумеется, не физически слабых людей, не стариков или детей, а людей слабых в сугубо личностном плане. Не следует сочувствовать человеку, пропившему или проигравшему в карты свою зарплату, не следует сочувствовать вору, польстившемуся на то, что плохо лежит, бездельнику и лентяю, которые не удосужились собрать посеянный ими в минуту краткого вдохновения урожай, не следует заботиться о сохранении беременности женщины, которая не в силах воздержаться от курения или алкоголя, — все равно она родит или урода, или преступника.

И Библия, и десятки светлейших умов человечества утверждают универсальный жизненный принцип: «Каждому — свое».

Слабым, естественно, этот принцип абсолютно не приемлем, как, впрочем, любой принцип индивидуальной инициативы и, разумеется, ответственности. Им больше по душе большая группа, групповая солидарность, групповая ответственность, возможность надежно раствориться в группе, где всякое Я нивелируется до абстрактного МЫ.

Недаром же говорят, что воробьи слетаются в стаи, а орлы летают в одиночку…

Формула «МЫ — хорошо, ОНИ — плохо» на протяжении веков и тысячелетий всячески проституируется и различными племенами, и государствами, и религиями, и расами, и нациями, да и вообще любыми мало-мальски сформированными человеческими сообществами.

Самое непосредственное воплощение в жизнь этой формулы можно наблюдать во все времена и во всех землях нашей беспокойной планеты хотя бы на примере такой человеческой общности, как толпа.

Толпа — традиционная форма интеграции слабых против сильных, которые традиционно находятся в физическом меньшинстве. Толпу характеризуют крайне низкий уровень критичности восприятия, крайне высокий уровень агрессивности и при этом — резко подавленный инстинкт самосохранения.

Толпа, бесспорно, обладает худшими качествами двуногого животного, который не упустит случая воспользоваться беспомощным положением слабого, но при этом не устыдится самым позорным образом бежать от агрессии сильного.

Толпу всегда характеризует коварная и тупая жестокость, жаждущая своей реализации, но только при гарантированной безнаказанности. Во всякого рода смутные времена у толпы возникает возможность вволю покуражиться над беззащитным меньшинством, которое своим положением провоцирует, возбуждает массовую кровожадность, дает стаду повод проникнуться осознанием своей всесильности и своей «народности».

Толпа — символ торжества идеи разрушения, хаоса. Мощь толпы никогда не была направлена на созидание.

Толпа — неизменная участница всех крупных событий истории, и если ее никак нельзя назвать движущей силой этих событий, то режущим инструментом — наверняка.

КСТАТИ:

«Если хотите быстро разогнать толпу, то расстреляйте первые пять сотен; остальные разбегутся сами».

Наполеон I

Действительно так. Подтверждено многочисленными испытаниями.

А вот тезис Фридриха Энгельса о том, что труд превратил обезьяну в человека, никак и ничем подтвержден не был.

Опыт развития человечества более чем убедительно показал, что труд в понимании, вернее, в трактовке марксистов, социалистов да и вообще всех, кто не прочь погреть руки на амбициях черни, не только не способен кого-то облагородить, возвысить, развить, но и является бесспорно деструктивным фактором формирования человеческой личности.

Неквалифицированный физический труд способен лишь унизить человеческое достоинство (если, конечно, таковое имеет место). Этим трудом можно заниматься либо по несчастью, вследствие крайне неблагоприятного стечения каких-либо ужасающих обстоятельств, либо вследствие врожденной бездарности, ограниченности элементарных умственных способностей. Человек, способный стать хотя бы средней руки слесарем, никогда не изберет стезю чернорабочего.

А социалистов можно понять: неквалифицированный физический труд непременно предполагает нерассуждающие мозги — их главный оплот.

КСТАТИ:

«Тот производственный эффект, который ожидает от применения (в угольной промышленности) врубовых машин тов. Пятаков, явно преувеличен. Киркой лучше и дешевле».

Владимир Ульянов (Ленин). Записка, датированная сентябрем 1921 года.

Пропагандируемый Лениным труд способен лишь превратить человека в обезьяну, и никак не наоборот.

А вот изобретение лука, сохи, колеса, капкана, молотка и т.д., а также творческое применение этих достижений сугубо человеческого интеллекта действительно подняло наших пращуров высоко над всей прочей фауной и сделало его хозяином планеты.

Этот неугомонный и не слишком добросовестный субъект довольно оперативно проник в суть элементарных причинно-следственных связей и научился разгулу желаний, уже тогда в большинстве случаев превышавших его потребности.

Неуемность желаний очень скоро превратилась из позитивного фактора развития, освоения окружающей среды, познания мира — в коварную ловушку, в гостеприимно распахнутую мышеловку с пахучим дармовым сыром…

Эта неуемность при весьма ограниченных возможностях, вернее, способностях к воплощению их в жизнь, породила самое ужасное, самое деструктивное, самое идиотское из всех порождений человека — войну.

Сугубо человеческое изобретение. Природа не знает войн.

…В лесу, где обосновались ОНИ, полным-полно дичи, а вот в нашем лесу ничего не ловится (совсем как в известной песне из кинофильма «Бриллиантовая рука», где на острове Невезения «крокодил не ловится, не растет кокос»)…