Страница:

Ясно, что относительная длительность этногенеза различна. Вся фаза подъема длится примерно 300 лет; процесс роста идет весьма интенсивно. Примерно такова по длительности и акматическая фаза. Именно в этом периоде складывается комплексное своеобразие этноса, заканчивается его экспансия и создаются условия для формирования суперэтнических культурных образований. Надлом длится меньше и занимает по времени от 150 до 200 лет. Особенно сильно варьируют по своей длительности фазы инерции и обскурации. Это зависит как от интенсивности внутренних процессов разложения этноса, так и от исторической судьбы, определяемой степенью развития материального базиса, накопленного за предшествовавший период, физико-географическими условиями ареала и состоянием смежных этносов. Наконец, положительность фазы гомеостаза, в которой существуют исторические реликты, уже целиком зависит от историко-географических особенностей территории, вместившей остаток разбитого этноса. Если эти условия благоприятны, он становится изолятом и существует неопределенно долго, т. е. до тех пор, пока на его землю не позарятся соседи. Таким образом, весь цикл этногенеза занимает от момента оформления этносоциальной системы до превращения этноса в реликт около 1200 лет, конечно, при отсутствии внешнего смещения, которое может нарушить процесс этногенеза в любой фазе.

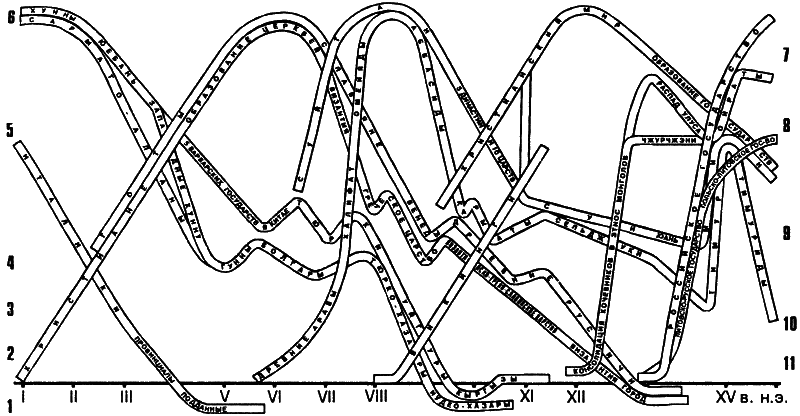

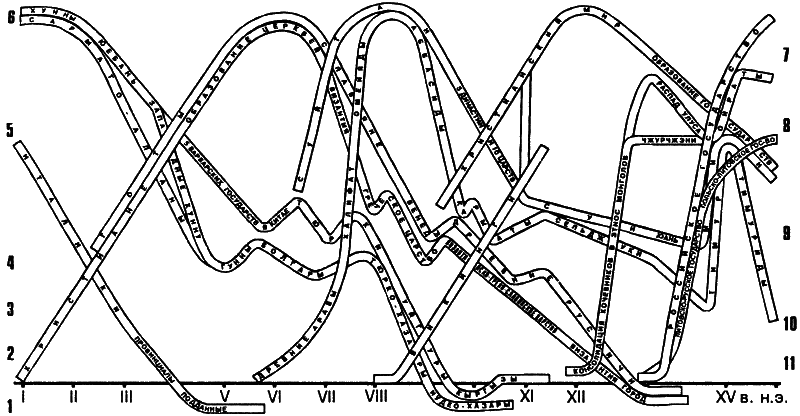

Рис. 6. Динамика этнокультурных систем Евразии I–XV вв.

Рис. 6. Динамика этнокультурных систем Евразии I–XV вв.

Уровни: 1 – обскурании; 2 – гомеостаза; 3 – консорции; 4 – субэтноса; 5 – этноса; 6 – суперэтноса; 7 – надлома, раскола этнического поля; 8 – социоэтнической целостности; 9 – социокультурной целостности; 10 – деструкции; 11 – реликта.

История и этиология

Часть восьмая

XXX. Способ научного поиска

Время и история

От исторической географии к этнической психологии

Уровни: 1 – обскурании; 2 – гомеостаза; 3 – консорции; 4 – субэтноса; 5 – этноса; 6 – суперэтноса; 7 – надлома, раскола этнического поля; 8 – социоэтнической целостности; 9 – социокультурной целостности; 10 – деструкции; 11 – реликта.

История и этиология

Схема этногенеза наглядна и облегчает изучение этнической истории, но только как вспомогательный мнемонический прием. Она относится к историческому повествованию, как каталог библиотеки – к содержанию книгохранилища или старый план Москвы – к нынешнему городу, где сохранены переулки, но заменены дома. Жить-то приходится не в плане, а в городе, хотя наличие плана весьма помогает передвигаться по измененным до неузнаваемости улицам.

В отличие от науки об этногенезе этническая история – полифакторное явление. В ней участвуют наряду с географическими и биологическими социально-политические, историко-психологические и культурологические факторы как соучастники многообразных фрагментарных процессов. Исключительное значение пассионарности заключается лишь в том, что она – мера потенциальных возможностей конкурирующих этнических систем и потому определяет расстановку сил в данную эпоху, хотя и не детерминирует исхода событий. Но достоинство этнологии как науки о биосферном феномене – этносе состоит в том, что она позволяет множество привходящих факторов свести к небольшому числу поддающихся оценке переменных и превращает неразрешимые для традиционного исторического подхода задачи в элементарные. Ее методика относится к традиционной исторической методике, как алгебра – к арифметике. Она менее трудоемка, а значит, позволяет при равной затрате сил охватить больший регион и более длинную эпоху, что, в свою очередь, дает возможность внести ряд уточнений путем сопоставления далеких фактов, на первый взгляд, не связанных друг с другом. Более того, так же как алгебраическая формула может быть всегда проверена арифметически, так и этнологические выводы могут быть проверены традиционными методами исторической науки. Но этнология отнюдь не замена истории общественной, хотя и использует историю в широком смысле этого слова, историю как «поиск истины». Ведь история, как двуликий Янус, гуманитарна лишь там, где предметом изучения являются творения рук и умов человеческих, т. е. там, где изучаются здания и заводы, древние книги и записи фольклора, феодальные институты и греческие полисы, философские системы и мистические ереси, горшки, топоры и расписные вазы или картины.

Вместе с тем употребление этнологической методики необходимо требует сознательного отказа от аберраций дальности и близости и связанных с ними привычных представлений, распространенных настолько, что они сделались обязательными.

Обыватель привык считать, что древний человек был настолько бездарнее современных жителей промышленных городов, что лишь постепенно – путем смены десятков поколений – накапливал способности и внедрял изобретения. На этом весьма зыбком основании возникло представление, разделяющееся и учеными, что время, т. е. развитие в прошлом, шло медленнее, чем сейчас, и поэтому палеолит, например, кажется для историков единой эпохой вроде затянувшейся эпохи Ренессанса. Это – аберрация дальности, такая же, как уверенность ребенка в том, что Солнце – не больше кулака. Однако предки современных полинезийцев, хотя и не имели железных орудий, смогли пересечь Тихий океан на бальсовых плотах в те же сроки, что и Т. Хейердал. Предки майя, не зная современной селекции и генетики, вывели культурный вид хлопчатника, удвоив количество его хромосом, чего нельзя сделать постепенно, а североамериканские индейцы, пользуясь обсидиановыми наконечниками для стрел, приручили одичавших испанских мустангов и освоили прерии меньше чем за 60 лет.

Дилетантам кажется, что этническая история – это «жизнь без начала и конца», а калейдоскоп «случайностей» ни в какую схему не укладывается хотя бы уже потому, что разные наблюдатели видят разные стороны любого явления. Да, современники никогда не замечали пассионарного толчка. Все происходящее казалось им естественным, бывшим всегда. Древние римляне триста лет не замечали, что республика сменилась империей, и лишь когда Диоклетиан изменил придворный этикет, обнаружили, что у них – монархия. Таковы последствия аберрации близости, усугубляемые игнорированием параллельных процессов, например истории ландшафта или климата. Последние вообще воспринимаются как нечто постоянное, хотя изменяются иной раз быстрее, чем политические формы власти.

Но этнолог, находясь в должном отдалении от сюжета, видит смену «цвета» времени, даже делая поправку на плавность перехода одной эпохи в другую. Однако при этом он отходит от привычного приема – пересказа источников, потому что вместо живых рассказов летописцев он получает цепочки сухих сведений о событиях. Ему предстоит обнаружить логику событий, как палеобиологу или геологу, только иных процессов и в иных временны+х масштабах. Но ведь это отход от методов гуманитарных наук. Допустимо ли такое нарушение закона, когда речь идет об изучении человека?

Да! Не только допустимо, но и необходимо.

Принято думать, что гуманитарные науки – это те, которые изучают человека и его деяния, а естественные науки изучают природу: живую, мертвую и косную, т. е. ту, которая никогда не была живой.

Но это банальное деление неконструктивно и полно противоречий, делающих его бессмысленным. Медицина, физиология и антропология изучают человека, но не являются гуманитарными науками. Древние каналы и развалины городов, превратившиеся в холмы – антропогенный метаморфизированный рельеф, находятся в сфере геоморфологии, науки естественной. И наоборот, география до XVI в., основанная на легендарных, часто фантастических рассказах путешественников, переданных через десятые руки, была наукой гуманитарной, так же как геология, основанная на рассказах о Всемирном потопе и Атлантиде. Даже астрономия до Коперника была наукой гуманитарной, основанной на изучении текстов Аристотеля, Птолемея, а то и Косьмы Индикоплова. Люди предпочитали жить на плоской Земле, окруженной Океаном, нежели на шарике, висящем в бесконечном пространстве – Бездне. Эти мнения бытуют еще и ныне, несмотря на всеобщее среднее образование.

Исходя из сказанного, легко заключить, что деление образов мышления, а тем самым – наук, по предмету изучения неправомерно. Гораздо удобнее деление по способу получения первичной информации. Тут возможны два подхода: чтение, выслушивание и сообщение плодов свободной мысли – мифотворчество, или наблюдение, иногда с экспериментом, т. е. исследование – естествознание в прямом смысле этого слова.[366] При таком делении этнология, основанная на эмпирическом обобщении наблюдаемых фактов, становится частью естествознания, а роль эксперимента в ней выполняет, как и в криминалистике, экспертиза, не допускающая противоречивости свидетельств источников. Ведь и при расследовании преступления проводят сличение показаний, а не просто верят свидетелям, часто весьма заинтересованным в том, чтобы их версия была принята. Почему же считать летописцев беспристрастными?

Таблица 3. Последовательные приближения к предмету при изучении процессов этногенеза

Пока история представляла собой калейдоскоп отдельных фактов, всегда незаурядных, ибо только такие факты отмечались современниками, возможность построения «эмпирического обобщения» была нереальна. Единичное наблюдение не воспринимается критично. Оно может быть случайным, неполным, искаженным обстоятельствами, в которых находится наблюдатель, и даже его личным самочувствием. А все эти недостатки компенсируются только большим числом наблюдений, когда неизбежная ошибка становится настолько мала, что ею не только можно, но и нужно пренебречь, чтобы сформулировать вывод.

Пока история представляла собой калейдоскоп отдельных фактов, всегда незаурядных, ибо только такие факты отмечались современниками, возможность построения «эмпирического обобщения» была нереальна. Единичное наблюдение не воспринимается критично. Оно может быть случайным, неполным, искаженным обстоятельствами, в которых находится наблюдатель, и даже его личным самочувствием. А все эти недостатки компенсируются только большим числом наблюдений, когда неизбежная ошибка становится настолько мала, что ею не только можно, но и нужно пренебречь, чтобы сформулировать вывод.

Именно путем учета всех известных в историческое время этносов (принцип полноты) и руководствуясь принципом актуализма, согласно которому законы природы, наблюдаемые сейчас, так же действовали в прошлом, мы и обнаружили закономерности этногенеза, свидетельствующие о рождении и умирании этносов на фоне географической среды. А ведь накопленный материал не был использован ни историками юридической школы, ни структуралистами. Ибо и те и другие изучали статику, а не динамику.

В отличие от науки об этногенезе этническая история – полифакторное явление. В ней участвуют наряду с географическими и биологическими социально-политические, историко-психологические и культурологические факторы как соучастники многообразных фрагментарных процессов. Исключительное значение пассионарности заключается лишь в том, что она – мера потенциальных возможностей конкурирующих этнических систем и потому определяет расстановку сил в данную эпоху, хотя и не детерминирует исхода событий. Но достоинство этнологии как науки о биосферном феномене – этносе состоит в том, что она позволяет множество привходящих факторов свести к небольшому числу поддающихся оценке переменных и превращает неразрешимые для традиционного исторического подхода задачи в элементарные. Ее методика относится к традиционной исторической методике, как алгебра – к арифметике. Она менее трудоемка, а значит, позволяет при равной затрате сил охватить больший регион и более длинную эпоху, что, в свою очередь, дает возможность внести ряд уточнений путем сопоставления далеких фактов, на первый взгляд, не связанных друг с другом. Более того, так же как алгебраическая формула может быть всегда проверена арифметически, так и этнологические выводы могут быть проверены традиционными методами исторической науки. Но этнология отнюдь не замена истории общественной, хотя и использует историю в широком смысле этого слова, историю как «поиск истины». Ведь история, как двуликий Янус, гуманитарна лишь там, где предметом изучения являются творения рук и умов человеческих, т. е. там, где изучаются здания и заводы, древние книги и записи фольклора, феодальные институты и греческие полисы, философские системы и мистические ереси, горшки, топоры и расписные вазы или картины.

Вместе с тем употребление этнологической методики необходимо требует сознательного отказа от аберраций дальности и близости и связанных с ними привычных представлений, распространенных настолько, что они сделались обязательными.

Обыватель привык считать, что древний человек был настолько бездарнее современных жителей промышленных городов, что лишь постепенно – путем смены десятков поколений – накапливал способности и внедрял изобретения. На этом весьма зыбком основании возникло представление, разделяющееся и учеными, что время, т. е. развитие в прошлом, шло медленнее, чем сейчас, и поэтому палеолит, например, кажется для историков единой эпохой вроде затянувшейся эпохи Ренессанса. Это – аберрация дальности, такая же, как уверенность ребенка в том, что Солнце – не больше кулака. Однако предки современных полинезийцев, хотя и не имели железных орудий, смогли пересечь Тихий океан на бальсовых плотах в те же сроки, что и Т. Хейердал. Предки майя, не зная современной селекции и генетики, вывели культурный вид хлопчатника, удвоив количество его хромосом, чего нельзя сделать постепенно, а североамериканские индейцы, пользуясь обсидиановыми наконечниками для стрел, приручили одичавших испанских мустангов и освоили прерии меньше чем за 60 лет.

Дилетантам кажется, что этническая история – это «жизнь без начала и конца», а калейдоскоп «случайностей» ни в какую схему не укладывается хотя бы уже потому, что разные наблюдатели видят разные стороны любого явления. Да, современники никогда не замечали пассионарного толчка. Все происходящее казалось им естественным, бывшим всегда. Древние римляне триста лет не замечали, что республика сменилась империей, и лишь когда Диоклетиан изменил придворный этикет, обнаружили, что у них – монархия. Таковы последствия аберрации близости, усугубляемые игнорированием параллельных процессов, например истории ландшафта или климата. Последние вообще воспринимаются как нечто постоянное, хотя изменяются иной раз быстрее, чем политические формы власти.

Но этнолог, находясь в должном отдалении от сюжета, видит смену «цвета» времени, даже делая поправку на плавность перехода одной эпохи в другую. Однако при этом он отходит от привычного приема – пересказа источников, потому что вместо живых рассказов летописцев он получает цепочки сухих сведений о событиях. Ему предстоит обнаружить логику событий, как палеобиологу или геологу, только иных процессов и в иных временны+х масштабах. Но ведь это отход от методов гуманитарных наук. Допустимо ли такое нарушение закона, когда речь идет об изучении человека?

Да! Не только допустимо, но и необходимо.

Принято думать, что гуманитарные науки – это те, которые изучают человека и его деяния, а естественные науки изучают природу: живую, мертвую и косную, т. е. ту, которая никогда не была живой.

Но это банальное деление неконструктивно и полно противоречий, делающих его бессмысленным. Медицина, физиология и антропология изучают человека, но не являются гуманитарными науками. Древние каналы и развалины городов, превратившиеся в холмы – антропогенный метаморфизированный рельеф, находятся в сфере геоморфологии, науки естественной. И наоборот, география до XVI в., основанная на легендарных, часто фантастических рассказах путешественников, переданных через десятые руки, была наукой гуманитарной, так же как геология, основанная на рассказах о Всемирном потопе и Атлантиде. Даже астрономия до Коперника была наукой гуманитарной, основанной на изучении текстов Аристотеля, Птолемея, а то и Косьмы Индикоплова. Люди предпочитали жить на плоской Земле, окруженной Океаном, нежели на шарике, висящем в бесконечном пространстве – Бездне. Эти мнения бытуют еще и ныне, несмотря на всеобщее среднее образование.

Исходя из сказанного, легко заключить, что деление образов мышления, а тем самым – наук, по предмету изучения неправомерно. Гораздо удобнее деление по способу получения первичной информации. Тут возможны два подхода: чтение, выслушивание и сообщение плодов свободной мысли – мифотворчество, или наблюдение, иногда с экспериментом, т. е. исследование – естествознание в прямом смысле этого слова.[366] При таком делении этнология, основанная на эмпирическом обобщении наблюдаемых фактов, становится частью естествознания, а роль эксперимента в ней выполняет, как и в криминалистике, экспертиза, не допускающая противоречивости свидетельств источников. Ведь и при расследовании преступления проводят сличение показаний, а не просто верят свидетелям, часто весьма заинтересованным в том, чтобы их версия была принята. Почему же считать летописцев беспристрастными?

Таблица 3. Последовательные приближения к предмету при изучении процессов этногенеза

Именно путем учета всех известных в историческое время этносов (принцип полноты) и руководствуясь принципом актуализма, согласно которому законы природы, наблюдаемые сейчас, так же действовали в прошлом, мы и обнаружили закономерности этногенеза, свидетельствующие о рождении и умирании этносов на фоне географической среды. А ведь накопленный материал не был использован ни историками юридической школы, ни структуралистами. Ибо и те и другие изучали статику, а не динамику.

Часть восьмая

Возрасты этноса,

где описана схема развития этнических целостностей и объяснено, почему вечность им противопоказана

XXX. Способ научного поиска

Время и история

История – это изучение процессов, протекающих во времени, но что такое время, не знает никто. В этом нет ничего удивительного. Вероятно, рыбы не знают, что такое вода, потому что им не с чем ее сравнить. А когда они попадают на воздух, то у них не остается времени, чтобы воспользоваться сравнением воздуха с водой.

В. И. Вернадский определил смерть как разделение пространства и времени,[367] ибо, по его мнению, косное вещество вневременно. Видимо, он прав, но историки имеют дело только с процессами умирания, при которых сущее становится прошлым. А реально ли прошлое? В этом вопросе единства мнений у современных ученых нет. Рассмотрим подробнее некоторые мнения, уже упоминавшиеся нами.

Существует и весьма распространена точка зрения, согласно которой прошлого вовсе нет. Джованни Джентиле пишет: «В прошлые времена люди рождались, думали и трудились… но все они мертвы, подобно цветам, красотой которых они наслаждались, или листьям, которые зеленели у них на глазах весной и, желтея, осыпались осенью. Память о них живет, но мир воспоминаний, подобно миру фантазии, есть ничто; и воспоминание не лучше, чем мечта…» «Историк знает, что жизнь и значение прошлых фактов не могут быть открыты в хартиях, надписях или любых действительных останках прошлого; их источники-в собственной личности историка».[368]

Согласиться с этим невозможно, но повременим спорить: есть и другие авторы, писавшие на эту тему.

Еще более категоричны В. Дильтей, П. Гардинер и Б. Рассел. Все они фактически отрицают историю, утверждая, что ее выводы недостоверны, так как историки неизбежно субъективны, а потому не могут быть беспристрастны. «Первичный элемент исторического мира – это переживание, в котором субъект находится в активном жизненном взаимодействии со своей средой», – писал В. Дильтей. «Не существует абсолютных реальных причин, которые ждут, чтобы их открыли историки, пишущие на различных уровнях и с различных расстояний, с разными целями и интересами, в разных контекстах и с различных точек зрения», – утверждал П. Гардинер. Ценность истории в том, что она дает знание «о человеческих существах, находящихся-в обстоятельствах; Чрезвычайно отличных от наших собственных, – не строго аналитическое научное знание, но нечто вроде того знания, какое любитель собак имеет о своей собаке», – заявил Б. Рассел.

Думается, что материал для столь пессимистических выводов перечисленным мыслителям дали современные историки, те самые, которых удачно описал Анатоль Франс: «Да разве мы пишем историю? Разве мы пытаемся извлечь из какого-нибудь текста, документа хоть малую крупицу жизни или истины? Мы просто-напросто издаем тексты. Мы придерживаемся буквы… Мысль не существует» («Остров пингвинов»). Защищать эту позицию не хочется, а ведь по сути дела спор идет именно по поводу нее. Так внесем необходимую ясность.

Спор, будь он начат, был бы основан на филологическом недоразумении. Историей ныне называют целый ряд занятий, хотя и связанных друге другом, но весьма различных: 1. Публикация и перевод древних источников – занятие необходимое, но дающее только сырье. 2. Историческая критика, отсеивающая сознательную, а иногда неосознанную ложь древних авторов – получение полуфабриката. 3. Сопоставление добытого материала с накопленным ранее – это уже продукт, но еще не предмет потребления. 4. Интерпретация данных в плане поставленной проблемы. 5. Постановка новых проблем, выходящих на стык наук.

Перечисленные выше и многие другие близкие им философы огорчались по существу тем, что не получали из необработанного сырья сувенира на заказ без промежуточной обработки. Это действительно невозможно, но другого пути нет и не будет. Правы философы в другом: пройти этим путем может отнюдь не каждый.

Самые на вид простенькие обобщения требуют такого душевного подъема и накала чувств, при котором мысль плавится и принимает новую форму, сначала поражающую, а потом убеждающую искреннего читателя. И дело не в том, при помощи какого хода мысли или подбора аргументов доказан тезис; это кухня научного ремесла, знать которое, конечно, надо, но одного знания мало. Дело в том, почему иногда удается новый тезис найти и доказать. Это таинство психологии творчества, которое древние греки приписывали музе истории – Клио. Эта муза подсказывает нам, что скепсис философов неоправдан, что прошлое – не личное переживание и не мечта. Ибо настоящее – только момент, мгновенно становящийся прошлым. Будущего нет, ибо не совершены поступки, определяющие те или иные последствия, и неизвестно – будут ли они совершены. Грядущее можно рассчитать только статистически, с допуском, лишающим расчеты практической ценности. А прошлое существует; и все, что существует, – прошлое, так как любое свершение тут же становится прошлым. Вот почему наука история изучает единственную реальность, существующую вне нас и помимо нас.

А разговоры о недостоверности субъективного восприятия – обывательская болтовня. Достоверность нужна всегда в определенных пределах, за которыми она становится бессмысленной. Вычислить расстояние от Москвы до Ленинграда с точностью до миллиметра невозможно и не нужно. Так же и в истории, но в ней есть своя специфика постановки проблемы.

Целесообразно изучать не нюансы ощущений исторических персон, а процессы: социальные, этнические и культурогенные. При сборе первичных сведений степень точности мала, но при прослеживании долго идущего процесса случайные ошибки взаимно компенсируются, благодаря чему можно получить описание, удовлетворяющее практической задаче – пониманию эпохи. И чем шире охват, тем выше точность. При такой постановке дела нет смысла увеличивать количество мелочей сверх необходимого, потому что они создают кибернетические «шумы». А принцип отбора данных подсказывается поставленной задачей.

Установив, что этнос – феномен биофизический, что пассионарность – эффект энергии живого вещества биосферы и что сознание, а равно и связанная с ним история культуры играют роль руля, а не двигателя, мы не решили поставленной задачи, а только наметили способ ее решения. Однако не будем спешить, а посмотрим, нет ли в современной нам науке аналогичной постановки проблемы? Есть! К. Ясперс предложил свое решение.[369] Ознакомимся с ним.

В Западной Европе (и только там) господствовала с V в., т. е. от Августина до Гегеля, философско-историческая концепция, которая рассматривала исторический процесс как единую линию, имеющую начало и конец, т. е. свое смысловое завершение. Из этой концепции родилось сначала религиозное осмысление истории – как стремление к Абсолюту, а потом атеистическая «религия прогресса». Новейшим вариантом этой теория являются взгляды Ясперса.

Ясперс выделяет из всей истории «осевое время», когда между 800–200 гг. до н. э. в Китае, Индии, Персии, Палестине к Элладе параллельно возникли духовные движения, сформировавшие тот тип человека, который якобы существует поныне. В Китае это Конфуций и Лао-цзы, в Индии – Упанишады и буддизм, в Иране – Заратуштра, в Палестине – пророки, в Элладе – Гомер и великие философы. Отсюда происходят все мировые религии и философские системы, а прочие народы, как и «доосевые», – неисторичны и могут «просветиться» только у «осевых» народов и их продолжателей, ибо в «осевое время» произошло «пробуждение духа» и были поставлены «последние вопросы бытия»: о смертности, конечности, трагической вине и смысле человеческого существования. «Осевое время» – это как бы корень всей последующей истории.

Ясперс не объясняет, откуда и каким образом возник отмеченный им параллелизм в развитии независимых друг от друга культур. Ни вторжения кочевых ариев в Китай, Индию и Европу, ни социальные условия в этих странах не могут дать удовлетворительного решения. Вопрос о генезисе феномена остается открытым, но факт возникновении в это время и в указанных регионах «философской веры», которая, по мысли Ясперса, обеспечивает подлинную связь между народами и культурами, не может быть подвергнут сомнений». Подлинная связь – это связь духовная, а не родовая, не природная, не социальная, и достигается она только перед лицом «абсурдных ситуаций», «последних вопросов», когда общение людей совершается на экзистенциальном уровне.

Здесь мы остановимся, ибо философская часть учения экзистенциализма, рассуждения о настоящем и будущем и попытка пояснить смысл истории могут быть интересны только в том случае, если фундамент построения достаточно надежен. А это-то и кажется сомнительным.

Прежде всего уж очень широка эта «ось». Шестьсот лет – это срок, куда можно втиснуть многое, да и если сравнить срезы истории по 800 г. до н. э. и по 200 г. до н. э., то видно, что за это время произошли грандиозные изменения с различными результатами для разных стран. Например, Китай объединен династией Хань, а Эллада и Персия завоеваны «неисторичными» варварами: македонянами и парфянами. Что-то тут не то.

Дальше чихаем внимательно. Автор сопоставляет «завершение периода поступательного развития»: империю Цинь в Кит» (221–202 гг. до н. э.), царство Маурья в Индия, Римскую империю и эллинистические государства. Но в III в. до н. э. царства диадохов в Египте, Сирии, Македонии, Бактрии были отнюдь не могущественны, а Рим изнемогал во 2-м Пунической войне. Царство Маурья в Индии распалось после смерти Ашоки в 226 г. до н. э. Не получается! На Западе – развал, а в Китае – интеграция. Если же сопоставить Китай с эпохой Августа, то хронологический допуск достигает 300 лет. Не много ли?

Идею «осевого времени» как источника духовной жизни опровергает история древней Америки, а ведь майя, тольтеки и предшественники инков в Андах (культура Тиуанако) ничуть не уступали древним китайцам, индийцам, персам, иудеям и грекам. И уж совсем неверно, что Китай сдерживал натиск монголов-кочевников, скорее наоборот.

Можно найти и другие поводы для недоумении, но дело не в этом. Концепция Ясперса – наиболее обоснованная попытка понять историю как благодеяние, оказанное первобытным дикарям теми пятью народами, которые создали прорыв», или скачок, как бы родились заново. Это оформление взглядов яе только Августина, идеи которого послужили первоисточником всех ересей Средневековья, но даже древних иудейских мыслителей, создавших учение о своей богоизбранности. Исходя из учения об этногенезе как о повсеместно возникающем процессе, согласиться с Ясперсом нельзя, но одного несогласия мало. Попробуем применить доказательство от противного (ad absurdum), но не путем академического разбора мелочей, в которых легко утонет любой спор, а методом наглядного обозрения исторической действительности на протяжении тысячелетия, следовавшего за «осевым временем».

Для начала скажем, что отмеченный Ясперсом параллелизм развития нескольких культур древности действительно имел место, но он не был ни единственным, ни столь плодотворным, чтобы выделить китайцев, индусов, иранцев, иудеев и греков в особую категорию людей;[370] и он затух, как и прочие пассионарные взрывы этногенеза. Таков наш контртезис. А теперь перейдем к изложению оного.

В. И. Вернадский определил смерть как разделение пространства и времени,[367] ибо, по его мнению, косное вещество вневременно. Видимо, он прав, но историки имеют дело только с процессами умирания, при которых сущее становится прошлым. А реально ли прошлое? В этом вопросе единства мнений у современных ученых нет. Рассмотрим подробнее некоторые мнения, уже упоминавшиеся нами.

Существует и весьма распространена точка зрения, согласно которой прошлого вовсе нет. Джованни Джентиле пишет: «В прошлые времена люди рождались, думали и трудились… но все они мертвы, подобно цветам, красотой которых они наслаждались, или листьям, которые зеленели у них на глазах весной и, желтея, осыпались осенью. Память о них живет, но мир воспоминаний, подобно миру фантазии, есть ничто; и воспоминание не лучше, чем мечта…» «Историк знает, что жизнь и значение прошлых фактов не могут быть открыты в хартиях, надписях или любых действительных останках прошлого; их источники-в собственной личности историка».[368]

Согласиться с этим невозможно, но повременим спорить: есть и другие авторы, писавшие на эту тему.

Еще более категоричны В. Дильтей, П. Гардинер и Б. Рассел. Все они фактически отрицают историю, утверждая, что ее выводы недостоверны, так как историки неизбежно субъективны, а потому не могут быть беспристрастны. «Первичный элемент исторического мира – это переживание, в котором субъект находится в активном жизненном взаимодействии со своей средой», – писал В. Дильтей. «Не существует абсолютных реальных причин, которые ждут, чтобы их открыли историки, пишущие на различных уровнях и с различных расстояний, с разными целями и интересами, в разных контекстах и с различных точек зрения», – утверждал П. Гардинер. Ценность истории в том, что она дает знание «о человеческих существах, находящихся-в обстоятельствах; Чрезвычайно отличных от наших собственных, – не строго аналитическое научное знание, но нечто вроде того знания, какое любитель собак имеет о своей собаке», – заявил Б. Рассел.

Думается, что материал для столь пессимистических выводов перечисленным мыслителям дали современные историки, те самые, которых удачно описал Анатоль Франс: «Да разве мы пишем историю? Разве мы пытаемся извлечь из какого-нибудь текста, документа хоть малую крупицу жизни или истины? Мы просто-напросто издаем тексты. Мы придерживаемся буквы… Мысль не существует» («Остров пингвинов»). Защищать эту позицию не хочется, а ведь по сути дела спор идет именно по поводу нее. Так внесем необходимую ясность.

Спор, будь он начат, был бы основан на филологическом недоразумении. Историей ныне называют целый ряд занятий, хотя и связанных друге другом, но весьма различных: 1. Публикация и перевод древних источников – занятие необходимое, но дающее только сырье. 2. Историческая критика, отсеивающая сознательную, а иногда неосознанную ложь древних авторов – получение полуфабриката. 3. Сопоставление добытого материала с накопленным ранее – это уже продукт, но еще не предмет потребления. 4. Интерпретация данных в плане поставленной проблемы. 5. Постановка новых проблем, выходящих на стык наук.

Перечисленные выше и многие другие близкие им философы огорчались по существу тем, что не получали из необработанного сырья сувенира на заказ без промежуточной обработки. Это действительно невозможно, но другого пути нет и не будет. Правы философы в другом: пройти этим путем может отнюдь не каждый.

Самые на вид простенькие обобщения требуют такого душевного подъема и накала чувств, при котором мысль плавится и принимает новую форму, сначала поражающую, а потом убеждающую искреннего читателя. И дело не в том, при помощи какого хода мысли или подбора аргументов доказан тезис; это кухня научного ремесла, знать которое, конечно, надо, но одного знания мало. Дело в том, почему иногда удается новый тезис найти и доказать. Это таинство психологии творчества, которое древние греки приписывали музе истории – Клио. Эта муза подсказывает нам, что скепсис философов неоправдан, что прошлое – не личное переживание и не мечта. Ибо настоящее – только момент, мгновенно становящийся прошлым. Будущего нет, ибо не совершены поступки, определяющие те или иные последствия, и неизвестно – будут ли они совершены. Грядущее можно рассчитать только статистически, с допуском, лишающим расчеты практической ценности. А прошлое существует; и все, что существует, – прошлое, так как любое свершение тут же становится прошлым. Вот почему наука история изучает единственную реальность, существующую вне нас и помимо нас.

А разговоры о недостоверности субъективного восприятия – обывательская болтовня. Достоверность нужна всегда в определенных пределах, за которыми она становится бессмысленной. Вычислить расстояние от Москвы до Ленинграда с точностью до миллиметра невозможно и не нужно. Так же и в истории, но в ней есть своя специфика постановки проблемы.

Целесообразно изучать не нюансы ощущений исторических персон, а процессы: социальные, этнические и культурогенные. При сборе первичных сведений степень точности мала, но при прослеживании долго идущего процесса случайные ошибки взаимно компенсируются, благодаря чему можно получить описание, удовлетворяющее практической задаче – пониманию эпохи. И чем шире охват, тем выше точность. При такой постановке дела нет смысла увеличивать количество мелочей сверх необходимого, потому что они создают кибернетические «шумы». А принцип отбора данных подсказывается поставленной задачей.

Установив, что этнос – феномен биофизический, что пассионарность – эффект энергии живого вещества биосферы и что сознание, а равно и связанная с ним история культуры играют роль руля, а не двигателя, мы не решили поставленной задачи, а только наметили способ ее решения. Однако не будем спешить, а посмотрим, нет ли в современной нам науке аналогичной постановки проблемы? Есть! К. Ясперс предложил свое решение.[369] Ознакомимся с ним.

В Западной Европе (и только там) господствовала с V в., т. е. от Августина до Гегеля, философско-историческая концепция, которая рассматривала исторический процесс как единую линию, имеющую начало и конец, т. е. свое смысловое завершение. Из этой концепции родилось сначала религиозное осмысление истории – как стремление к Абсолюту, а потом атеистическая «религия прогресса». Новейшим вариантом этой теория являются взгляды Ясперса.

Ясперс выделяет из всей истории «осевое время», когда между 800–200 гг. до н. э. в Китае, Индии, Персии, Палестине к Элладе параллельно возникли духовные движения, сформировавшие тот тип человека, который якобы существует поныне. В Китае это Конфуций и Лао-цзы, в Индии – Упанишады и буддизм, в Иране – Заратуштра, в Палестине – пророки, в Элладе – Гомер и великие философы. Отсюда происходят все мировые религии и философские системы, а прочие народы, как и «доосевые», – неисторичны и могут «просветиться» только у «осевых» народов и их продолжателей, ибо в «осевое время» произошло «пробуждение духа» и были поставлены «последние вопросы бытия»: о смертности, конечности, трагической вине и смысле человеческого существования. «Осевое время» – это как бы корень всей последующей истории.

Ясперс не объясняет, откуда и каким образом возник отмеченный им параллелизм в развитии независимых друг от друга культур. Ни вторжения кочевых ариев в Китай, Индию и Европу, ни социальные условия в этих странах не могут дать удовлетворительного решения. Вопрос о генезисе феномена остается открытым, но факт возникновении в это время и в указанных регионах «философской веры», которая, по мысли Ясперса, обеспечивает подлинную связь между народами и культурами, не может быть подвергнут сомнений». Подлинная связь – это связь духовная, а не родовая, не природная, не социальная, и достигается она только перед лицом «абсурдных ситуаций», «последних вопросов», когда общение людей совершается на экзистенциальном уровне.

Здесь мы остановимся, ибо философская часть учения экзистенциализма, рассуждения о настоящем и будущем и попытка пояснить смысл истории могут быть интересны только в том случае, если фундамент построения достаточно надежен. А это-то и кажется сомнительным.

Прежде всего уж очень широка эта «ось». Шестьсот лет – это срок, куда можно втиснуть многое, да и если сравнить срезы истории по 800 г. до н. э. и по 200 г. до н. э., то видно, что за это время произошли грандиозные изменения с различными результатами для разных стран. Например, Китай объединен династией Хань, а Эллада и Персия завоеваны «неисторичными» варварами: македонянами и парфянами. Что-то тут не то.

Дальше чихаем внимательно. Автор сопоставляет «завершение периода поступательного развития»: империю Цинь в Кит» (221–202 гг. до н. э.), царство Маурья в Индия, Римскую империю и эллинистические государства. Но в III в. до н. э. царства диадохов в Египте, Сирии, Македонии, Бактрии были отнюдь не могущественны, а Рим изнемогал во 2-м Пунической войне. Царство Маурья в Индии распалось после смерти Ашоки в 226 г. до н. э. Не получается! На Западе – развал, а в Китае – интеграция. Если же сопоставить Китай с эпохой Августа, то хронологический допуск достигает 300 лет. Не много ли?

Идею «осевого времени» как источника духовной жизни опровергает история древней Америки, а ведь майя, тольтеки и предшественники инков в Андах (культура Тиуанако) ничуть не уступали древним китайцам, индийцам, персам, иудеям и грекам. И уж совсем неверно, что Китай сдерживал натиск монголов-кочевников, скорее наоборот.

Можно найти и другие поводы для недоумении, но дело не в этом. Концепция Ясперса – наиболее обоснованная попытка понять историю как благодеяние, оказанное первобытным дикарям теми пятью народами, которые создали прорыв», или скачок, как бы родились заново. Это оформление взглядов яе только Августина, идеи которого послужили первоисточником всех ересей Средневековья, но даже древних иудейских мыслителей, создавших учение о своей богоизбранности. Исходя из учения об этногенезе как о повсеместно возникающем процессе, согласиться с Ясперсом нельзя, но одного несогласия мало. Попробуем применить доказательство от противного (ad absurdum), но не путем академического разбора мелочей, в которых легко утонет любой спор, а методом наглядного обозрения исторической действительности на протяжении тысячелетия, следовавшего за «осевым временем».

Для начала скажем, что отмеченный Ясперсом параллелизм развития нескольких культур древности действительно имел место, но он не был ни единственным, ни столь плодотворным, чтобы выделить китайцев, индусов, иранцев, иудеев и греков в особую категорию людей;[370] и он затух, как и прочие пассионарные взрывы этногенеза. Таков наш контртезис. А теперь перейдем к изложению оного.

От исторической географии к этнической психологии

Так же как вне этноса человеку плохо жить вне привычных ему природных условий, подогнанных предками под его потребности. Нами были описаны механизм возникновения антропогенных ландшафтов и его связь с фазами этногенеза. Эта довольно жесткая связь также зависит от коллективного настроя этнической системы, образующей этноценоз, развитие которого сопряжено, как мы теперь знаем, с уровнем пассионарного напряжения, а также с характером адаптации в ландшафте и наличием той или иной этнической доминанты. При таком подходе к сюжету исследования сама собою отпадает европоцентристская идея о преимуществе технической цивилизации над развитием другого типа. Действительно, почему считать земледельческие культуры Индии или охотничьи культуры эскимосов Канады менее совершенными, нежели способ жизни обитателей урбанистических агломераций? Неужели только потому, что последние привычны для большинства наших читателей?

Однако если мы оторвемся от обывательского субъективизма, то нам потребуется надежный критерий для сравнения этносов и суперэтнических культур, потому что они действительно не могут считаться вполне равноценными друг другу. Для этой цели следует снова обратиться к рассмотрению особенностей этногенетических процессов и, не ограничиваясь простым описанием, дать интерпретацию на базе открытой нами пассионарности, где фазы этногенеза и смена состояний антропогенных ландшафтов будут коррективами друг для друга.

То, что разница этнопсихологических стереотипов определяется климатом, рельефом, флорой и фауной этнических месторазвитий, было известно задолго до Монтескье. Эти идеи фигурируют еще у арабских географов X–XIV вв., являясь фундаментом географического детерминизма, неверность коих заключалась не в ложности, а в недостаточности объяснения наблюдаемых явлений. Географы этого направления не учитывали главного – динамики этнопсихологических складов, меняющихся в течение веков единообразно и закономерно. Поясним это на наглядных примерах из русской литературы и истории.

Русский, а точнее – великорусский этнос существует очень давно. Если даже не брать мифического Рюрика с не менее мифическим Олегом и Игорем, то, во всяком случае, наши непосредственные предки зафиксированы уже после татарского нашествия, где-то в начале XIV в. Они такие же русские, а разве они вели себя так, как ведем себя мы? Нет, совсем не так. Например, Пушкин, когда его обидели, стал стреляться на дуэли. Ведь никто из нас, когда его будут оклеветывать, ругать или про жену говорить гадости, на дуэли драться не будет. Являемся ли мы по отношению к современникам Пушкина иным этносом потому, что мы ведем себя иначе? Как будто на это до+лжно ответить утвердительно… А может быть, и нет? Потому что интуиция нам подсказывает, что Пушкин был такой же русский человек, как и мы. И смена стереотипа поведения нам кажется вполне естественной. Ведь за триста лет до Пушкина, в эпоху Ивана Грозного, когда дуэлей не было и вообще их не знали, как повел себя, например, купец Калашников, жену которого обидел опричник Кирибеевич? Лермонтов совершенно точно это описал. Купец улучил момент и в честном кулачном бою нанес противнику нечестный удар в висок. Он убил обидчика, пожертвовав за это собственной жизнью. С точки зрения людей эпохи Пушкина и Лермонтова – это была великая подлость. Так не делают! Если ты вышел на честный бой, дерись честно. Но, с точки зрения современников купца Калашникова, тот поступил абсолютно правильно, и даже сам Иван Грозный сказал: «Казнить-то я тебя казню, так как убийство было подлое, а велю палача нарядить и по всей Москве звонить, а твоим родственникам торговать безданно и беспошлинно, потому что у тебя были основания убить моего верного слугу».

Однако если мы оторвемся от обывательского субъективизма, то нам потребуется надежный критерий для сравнения этносов и суперэтнических культур, потому что они действительно не могут считаться вполне равноценными друг другу. Для этой цели следует снова обратиться к рассмотрению особенностей этногенетических процессов и, не ограничиваясь простым описанием, дать интерпретацию на базе открытой нами пассионарности, где фазы этногенеза и смена состояний антропогенных ландшафтов будут коррективами друг для друга.

То, что разница этнопсихологических стереотипов определяется климатом, рельефом, флорой и фауной этнических месторазвитий, было известно задолго до Монтескье. Эти идеи фигурируют еще у арабских географов X–XIV вв., являясь фундаментом географического детерминизма, неверность коих заключалась не в ложности, а в недостаточности объяснения наблюдаемых явлений. Географы этого направления не учитывали главного – динамики этнопсихологических складов, меняющихся в течение веков единообразно и закономерно. Поясним это на наглядных примерах из русской литературы и истории.

Русский, а точнее – великорусский этнос существует очень давно. Если даже не брать мифического Рюрика с не менее мифическим Олегом и Игорем, то, во всяком случае, наши непосредственные предки зафиксированы уже после татарского нашествия, где-то в начале XIV в. Они такие же русские, а разве они вели себя так, как ведем себя мы? Нет, совсем не так. Например, Пушкин, когда его обидели, стал стреляться на дуэли. Ведь никто из нас, когда его будут оклеветывать, ругать или про жену говорить гадости, на дуэли драться не будет. Являемся ли мы по отношению к современникам Пушкина иным этносом потому, что мы ведем себя иначе? Как будто на это до+лжно ответить утвердительно… А может быть, и нет? Потому что интуиция нам подсказывает, что Пушкин был такой же русский человек, как и мы. И смена стереотипа поведения нам кажется вполне естественной. Ведь за триста лет до Пушкина, в эпоху Ивана Грозного, когда дуэлей не было и вообще их не знали, как повел себя, например, купец Калашников, жену которого обидел опричник Кирибеевич? Лермонтов совершенно точно это описал. Купец улучил момент и в честном кулачном бою нанес противнику нечестный удар в висок. Он убил обидчика, пожертвовав за это собственной жизнью. С точки зрения людей эпохи Пушкина и Лермонтова – это была великая подлость. Так не делают! Если ты вышел на честный бой, дерись честно. Но, с точки зрения современников купца Калашникова, тот поступил абсолютно правильно, и даже сам Иван Грозный сказал: «Казнить-то я тебя казню, так как убийство было подлое, а велю палача нарядить и по всей Москве звонить, а твоим родственникам торговать безданно и беспошлинно, потому что у тебя были основания убить моего верного слугу».