Страница:

Должность бачкового была сменной, с таким расчетом, чтобы каждый некоторое время исполнял эти обязанности. Случалось, что иной раз пудинг не удавался. Тогда начиналась заваруха! Чтобы уберечься от колкостей, а то и от рукоприкладства сотоварищей по бачку, виновник несчастья считал в этом случае наиболее уместным для себя «подать в отставку».

Горячая пища на торговых парусниках доставлялась с камбуза в помещение команды в больших бачках. Мисок на кораблях очень часто не имелось, поэтому во время еды каждый поочередно запускал ложку прямо в общий бачок. Ссоры возникали главным образом из-за того, что кто-то вылавливал вдруг кусок мяса побольше (если только оно вообще было съедобным!). Тот, кто не выдерживал ритма и черпал из бачка слишком рано, получал ложкой по пальцам. «Это напоминало свиней, сгрудившихся у корыта», – комментирует Травен ход обеда в помещении команды на «Йорикки». А ведь «Йорикки» был не парусником, а грузовым судном, приводимым в движение паром… Даже в век пара сохранялись еще на море эти варварские нравы!

Скверное качество еды – вот что в течение столетий превращало плавание в ад. Такое положение объясняется многими причинами. Во-первых, чаще всего команда получала дешевые и не совсем доброкачественные продукты. Сказанное распространяется не только на солонину и бобы. Иногда не все было в порядке и с питьевой водой, доставляемой на корабль в портовых городах. Воду набирали прямо из речек или доставали из колодцев, не проверив предварительно ее качество. Во-вторых, единственным средством консервирования таких скоропортящихся продуктов, как мясо и сало, была соль. Пересоленное мясо было почти несъедобным, тем более что из-за ограниченного количества воды на корабле его не удавалось вымочить в достаточной степени. Помимо этого в дальнем плавании, особенно в тропических широтах, качество мяса снижалось также и из-за жары.

Солонина в бочках приобретала своеобразный цвет красного дерева с прожелтью, а при дальнейшем хранении – коричневато-зеленоватый; от нее шел натуральный трупный дух. Впоследствии, когда появились консервы, матросы называли волокнистую говядину из банок «каболка» [03]или «дохлый француз».

Не менее основательные превращения происходили и с питьевой водой. Они начинались уже через несколько недель после выхода в море. С каждым месяцем плавания вода становилась все более густой и вонючей. В дальнейшем деревянные водяные цистерны были заменены железными. Однако до сих пор вода на корабле считается ценностью: человек может неделю, а то и больше преодолевать голод, но ежедневно должен выпивать некоторый минимум воды. В течение столетий из-за пресной воды пути в океане были такими же опасными, как караванные тропы в пустыне, хотя под ногами мореплавателя был не хрустящий песок, а толща воды, достигающая порой нескольких тысяч метров. Моряка можно уподобить Танталу, который стоял по горло в воде и тем не менее не мог утолить свою жажду.

Легенда утверждает, что море стало соленым от слез, пролитых людьми за земную жизнь. Высокий процент соли делает морскую воду почти полностью непригодной для питья. Употребляемая в малых количествах, она полезна. Даже живительна и целебна. Старые морские волки знают это и в долгом плавании разбавляют свое питье на одну треть морской водой. Так поступал и Тур Хейердал во время своего путешествия на «Кон-Тики» по Тихому океану.

Но положительное воздействие соленой воды оборачивается своей противоположностью, если жаждущий с жадностью и в большой дозе выпьет этого «морского вина». Грандиозная авантюра пересадки жизни из ее колыбели – моря в совершенно иную жизненную сферу – на твердую землю произошла слишком давно для того, чтобы человеческий организм мог переносить большие дозы морской воды без опасности для жизни.

Небрежное приготовление пищи на грязном камбузе с самого начала отбивало всякий аппетит у «парней с бака». Правда, вину за подобное положение дел нельзя сваливать на одного кока. У него просто-напросто не было кухонной посуды для ежедневного обеспечения такого количества людей разнообразной, вкусной пищей. Камбузный котел всегда был занят очередной стряпней. И если в нем на обед готовили мясо с бобами, то вечерняя коричневая бурда, именуемая чаем, неизбежно имела привкус мясного бульона. Впрочем, это сходство дополнялось и плавающими в ней кружочками жира. Физически невозможно было за время между обедом и вечерним чаем отчистить гигантский котел. Отвратительный вкус, однообразие и низкое качество пищи лишали аппетита даже самых невзыскательных и голодных едоков. Еще хуже были муки жажды, вызываемой ежедневным употреблением в пищу солонины и твердокаменных сухарей и делающейся все нестерпимее из-за строгого соблюдения водного рациона.

Однообразие пищи влекло за собой серьезные последствия. Оно угрожало здоровью и жизни моряков. В дальних плаваниях под парусами особенно разрушительно действовал на людей недостаток витамина С. Он приводил к цинге. Кровоточили десны, шатались зубы. В конце концов вся полость рта превращалась в сплошную рану, а тело покрывалось гнойниками. Моряки не могли жевать и глотать и буквально умирали от голода.

Нередко от цинги страдали почти три четверти экипажа, и кок должен был придумывать такие блюда, чтобы их можно было есть даже с расшатанными зубами и распухшими деснами. Тогда и возникло профессиональное матросское кушанье «лабскаус» – мелко рубленная вареная солонина, смешанная с перемолотыми солеными селедками и истолченная затем в жиденькую, сдобренную перцем кашицу. Этот «мусс» могли глотать даже тяжелобольные. Немало матросов обязаны ему жизнью. Само название «лабскаус» пошло от норвежцев и дословно означает: «легкоглотаемое».

Рецептура лабскауса с течением времени менялась, и в более поздних плаваниях в него стали добавлять также лук, соленые огурцы и картофель.

Лишь значительно позднее врачи открыли, что цинга вызывается отсутствием в корабельном рационе свежих овощей и фруктов. Ростокский обер-фельдфебель Карл Фридрих Беренс, который в должности командира отряда морской пехоты сопровождал в 1721 году голландца Роггевена [04]в его плавании в Южные моря, в своих воспоминаниях об этом путешествии, получивших название «Испытанный южанин», отмечает, между прочим, следующее: «Эту жалкую жизнь не описать пером. На кораблях воняло больными и мертвецами. Заболеть можно было уже от одного запаха. Больные жалобно стонали и кричали. Безучастным к этому не остался бы даже камень. Одни настолько отощали и сморщились от цинги, что являли собой зримый облик смерти. Эти люди умирали, угасая тихо, как свечки. Другие, наоборот, были распухшими и отекшими. Эти перед смертью начинали буйствовать. Кое у кого был кровавый понос… Много было и страдающих от психических расстройств. Здесь не помогли бы никакие лекарства, кроме свежей пищи, как мясной, так и растительной – зелени, фруктов, брюквы и других овощей… Цинга была у каждого из нас. Мои зубы почти полностью оголились от десен, а сами десны распухли в палец толщиной. На руках и на теле появились желваки величиной больше лесного ореха».

Лишь большие потери в людях на кораблях британского военного флота заставили прибегнуть к поискам профилактических мероприятий. Английские военно-морские врачи Линд и Прингл, узнав из старинных норманнских источников, что еще викинги имели обыкновение брать с собой в дальние походы кислую капусту, настоятельно рекомендовали британскому Адмиралтейству включить в корабельный продовольственный рацион квашеные овощи.

Однако оказалось, что наличие на корабле, отправляющемся в дальнее плавание, бочек с кислой капустой еще далеко не решало проблемы. Это подтвердили экспедиции Байрона и Уоллиса и первое кругосветное плавание Кука. Цинге объявлялся шах лишь в том случае, если это профилактическое средство употреблялось в пищу регулярно, в качестве ежедневной закуски. Однако создавалось впечатление, что английские матросы предпочитают лучше погибнуть от цинги, чем взять в рот квашеную капусту. Ни разъяснения, ни добрые слова не помогали.

Тогда во время своего второго путешествия Кук избрал иную тактику. Он распорядился к каждому обеду демонстративно приносить для офицеров с камбуза в кают-компанию большое блюдо кислой капусты. Камбузный юнга получил указание носить это блюдо к «ютовым гостям» ничем не прикрытым, держа его перед собой на вытянутой руке, чтобы привлечь внимание обитателей бака. Все, что получали офицеры, казалось простым матросам значительно лучше и вкуснее того, чем кормили остальной экипаж. Впрочем, в большинстве случаев так и было. Подобный трюк с кислой капустой немедленно произвел в умах матросов соответствующую переоценку ее достоинств, и «парни с бака» охотно начали ее есть. Кук возвратился из своего второго кругосветного плавания, не имея ни единого случая смерти от цинги.

Все значение этого успеха можно оценить, если учесть, что еще в XVIII столетии потери экипажа от цинги составляли на кораблях дальнего плавания от 30 до 50 процентов.

Но кислая капуста отнюдь не была похожа на целебные пилюли. При ежедневном употреблении она быстро надоедала и вызывала у моряков не меньшее отвращение, чем солонина. Зато свежие овощи и свежее мясо творили чудеса: цинготные больные поправлялись за несколько недель. Это понимал еще Генрих Мореплаватель, приказавший завезти на некоторые необитаемые острова в Атлантике полезных животных, которые во время плаваний могли бы пойти в пищу его матросам.

Этот замысел подхватили позднее мореплаватели других наций. На островах и побережьях стали создавать базы свежего продовольствия. Нынешний общественный парк возле Кейптауна обязан своим возникновением овощным плантациям, основанным здесь голландцами в конце XVIII века для снабжения своих индийских экспедиций. Атлантический остров Святой Елены, на котором впоследствии жил в изгнании Наполеон, еще в 1502 году служил португальцам овощной базой. Позднее, в 1563 году, этим опорным пунктом с теми же целями завладела Нидерландская Ост-Индская компания. Никакими иными причинами нельзя объяснить и многократную смену владельцев на Маврикии и других островах в Индийском океане. Удобное местоположение Маврикия сделало его идеальным пунктом для заправки свежей водой и фруктами на пути из Африки на Яву, и из-за этого он поочередно отбирался ролландцами у португальцев, французами – у голландцев и, наконец, англичанами – у французов.

Интерес к подобным базам, где можно было снабдить корабельную команду витамином С, морские нации утратили лишь тогда, когда англичане открыли, что хорошим профилактическим средством против косящей людей цинги является крепкий лимонный сок. В 1795 году британское адмиралтейство предписало дополнить ежедневную выдачу рома порцией лимонного сока. Сперва офицеры и команды других флотов издевались над этим нововведением. Английских моряков презрительно называли «лайми» – лимонниками. Однако вскоре и другие флоты решили прибегнуть к этому средству и стали брать с собой лимонный сок: ведь это обходилось дешевле, чем уход за цинготными больными.

Так ютились, голодали и терпели жажду моряки в своих деревянных клетках. А во что они были одеты? Забегая вперед, сразу же замечу: то, что мы сегодня называем матросской форменной одеждой, возникло совсем недавно. Матросскому галстуку, например, не более чем полтора столетия.

Прежде моряк не знал униформы, если не считать офицерской одежды и случайной матросской моды. Простой матрос носил светлую полотняную одежду наподобие той, что в наши дни носят каменщики, темневшую самопроизвольно с течением времени. Нередко она выкраивалась из остатков парусины. Парусный мастер в свободное время исполнял функции приватного корабельного портного. Кто в этой водной пустыне станет обращать внимание на такие мелочи, как покрой одежды! Обмундирование было разносортным, грязным и рваным, но баковая братва выглядела в этом тряпье даже живописно. Очень широко был распространен обычай ложиться спать, не снимая рабочего платья и шапки, чтобы при заступлении на вахту не утруждать себя одеванием. Некоторые моряки не изменяли этому обычаю и на берегу.

Исключение составляли офицеры. Респектабельные персоны испокон века имели склонность к подчеркиванию своего положения определенным видом одежды. Жрецы, полководцы и флотоводцы античного мира добились для себя привилегии носить сверкающие пурпурные одеяния.

На английском флоте в XVIII веке среди высшего корабельного персонала были распространены светло-голубые сюртуки с длинными фалдами. Отвороты сюртука были из такого же белого шелка, что и подкладка. Короткие штаны и жилеты шились из белой нанки, а на больших треугольных шляпах красовались блестящие золотые или серебряные кокарды и канты.

Правда, это были в первую очередь парадные сюртуки, надевавшиеся только по определенным поводам. В дальних плаваниях одежда офицеров была несколько проще. Странным образом среди корабельных офицеров долгое время сохранялся обычай носить сапоги, как будто бы на палубе имелась опасность завязнуть в болоте.

Даже на военных кораблях вплоть до XIX века матросам разрешалось кое-где одеваться по своему вкусу. Название книги Мелвилла «Белый бушлат» происходит, например, от наименования собственноручно сшитой детали одежды героя романа.

Моряки романских стран одевались несколько пестрее и затейливее. На галерных флотах, базировавшихся в эпоху феодализма в Средиземном море, по палубам разгуливали разукрашенные, как петухи, команды испанских, французских и итальянских кораблей.

О Колумбе известно, что костюм, в котором он высаживался на Багамские острова, состоял из темно-зеленого бархатного кафтана с белым жабо, фиолетовых чулок и красного плаща. В бархате и шелках возвращались домой и люди, которых втянул в великое разбойничье плавание Кавендиш.

На французских парусниках в течение длительного времени матросы носили очень короткие штаны, светлые чулки, красный жилет, а поверх него синюю куртку. Обувались лишь в холодных широтах, для работы. В остальное время матросы ходили по кораблю босыми. Наилучшей для моряка считалась одежда, вязанная из шерсти.

Головной убор – вещь для матроса очень непрактичная: ветер и шквалы так и норовят сдуть его за борт. Тем не менее среди моряков стоически удерживался обычай носить шапку. Теперешние матросские фуражки в виде тарелочки или берета типичны лишь для последних десятилетий. Прежде матрос носил диковинные шляпы – от клеенчатого цилиндра, получившего название «брам-стеньга», до широкополой бобриковой шляпы с отогнутым кверху краем с одной стороны. Цилиндр немецкие матросы носили еще в XIX столетии!

Практичнее были появившиеся позднее шерстяные шапки, именуемые «Томми Шенди». Название «мыс Горн» получили одноцветные шерстяные колпаки грубой вязки, которые не слетали с головы даже в шторм. Если такие же шапки были связаны из перемежающейся полосами черной и белой шерсти, то их называли «Бонни». Шотландские черные меховые шапки назывались «пудель». Нередко матросские головные уборы были обязаны своим происхождением шапкам каторжников: ведь в Англии путь на палубу корабля часто вел прямо из тюрьмы.

Косичка и серьга в ухе сначала были распространены лишь у корабельных служителей романских стран. Позже этим реквизитом обзавелись и английские матросы.

В XIX веке на флоте США появились полосатые тельняшки и синие куртки. Синим стал цвет матросской формы и на большинстве других флотов. Отсюда возникло и одно из нарицательных имен моряка – «синяя куртка».

Как ни молода матросская форма по сравнению с традиционным солдатским мундиром, однако и в ней сохранились до нашего времени традиционные черты, корни которых уходят в далекие героические времена великих парусных плаваний. К сожалению, подрастающее поколение наших матросов зачастую не знает об этом, иначе парни, возможно, не требовали бы модернизации своей одежды.

И черные ленты матросской бескозырки, свисающие с затылка, и широкий, угловатый, распластавшийся на плечах воротник матросской блузы – все это следствие достойных глубокого уважения морских традиций. Начало этому положил обычай удальцов с парусных кораблей носить косичку, которая закреплялась просмоленной до черноты лентой со свисающими наподобие шлейфа концами. Для того чтобы при этом не пачкалась куртка, за спиной пристегивался длинный четырехугольный воротник из темной ткани. В один прекрасный день косички были упразднены, а воротники остались. Проявили упорство и черные ленты для косичек: их закрепляют ныне на матросских фуражках – бескозырках. Они свисают за спиной матроса, как косички прежних времен. На части ленты, опоясывающей околыш фуражки, наносятся литеры названия корабля.

Длина матросских лент иной раз была просто поразительной: их концы свисали буквально до поясницы. Это должно было наглядно свидетельствовать, что владелец лент вернулся из дальнего плавания. Также украшались и проделавшие длинный путь корабли: на фок-мачте такого ветерана развевался длиннющий вымпел.

И еще кое-что о матросских нательных рубахах, блузах и брюках. Пожалуй, трудно найти форменную одежду с меньшим числом застежек. Это объясняется спецификой работы. Палубная команда – эти специалисты по выбиранию каната и лазанью по вантам – постоянно подвергалась воздействию ветра и непогоды, поэтому одежда должна была закрывать тело как можно плотнее. Брюки для удобства кроились так, что от пояса на бедра мог откидываться широкий клапан, подшитый изнутри кожей или просмоленной парусиной.

Глава шестая

При скверных, унижающих человеческое достоинство условиях жизни на борту океанских парусников «парни с бака» вынуждены были выполнять чрезвычайно тяжелую работу. Труд их носил преимущественно коллективный характер. Утро начиналось с откачивания воды из трюмов. Сколь бы тщательно ни конопатили корпуса судов, какое-то количество воды в трюмы все-таки неизбежно проникало. За сутки ее скапливалось обычно вполне достаточно, чтобы часть экипажа попотела часок, качая помпы. За время долгого рейса число течей возрастало, особенно если судно было старым. Кстати, даже экспедиции первооткрывателей, этих путешественников в незнаемое, были оснащены в основном судами довольно преклонного возраста.

С увеличением количества проникающей в трюмы воды помпы приходилось пускать в ход уже по несколько раз в сутки. Будь помповые шланги несколько длиннее, так, чтобы они доставали до палубы, работа была бы менее утомительной: вода стекала бы в море по палубе и шпигатам. Однако даже в начале XIX века на фрегатах помпы все еще ставили в самых нижних твиндеках.

Известен рисунок, изображающий работу с помпами на фрегате «Австрия» во время плавания в Южную Америку в 1817 году. Трое матросов качают тяжелый длинный рычаг помпы. Вода льется в бочонок. Люди по цепочке передают полную уже бадью на палубу. Боцман контролирует их и, по всей вероятности, задает такт работе.

При значительной протечке корпуса работа на помпах становилась сменной, и к ней привлекался весь экипаж. Нередко людям приходилось качать во имя спасения своих жизней. Так было в последние две недели и на борту «Виктории», единственном уцелевшем корабле эскадры Магеллана. Эта работа оказывалась тем большей пыткой, чем обессиленнее была команда. Во имя своего спасения качали помпы и матросы Кука, когда его флагманский корабль сел на рифы возле австралийского побережья.

Кроме этого матросы должны были выполнять и иные работы: тянуть, двигать, поднимать, выбирать слабину и карабкаться по снастям. На борту «искателя ветра» было два главнейших орудия труда – шпиль и такелаж. Шпиль представлял собой ручной ворот, предназначенный для отдачи и подъема тяжелого якоря. Однако применяли его и для замены поломанной мачты, и для установки стеньги [01]или рея. Головка шпиля была как бы осью огромного колеса, спицами которого являлись восемь – десять вымбовок – прочных деревянных шестов. Схватившись за них обеими руками, налегая грудью, люди вращали шпиль. Словно арестанты на тюремном дворе, тяжело топали матросы вокруг шпиля, наматывая или разматывая цепь или канат.

Очень тяжелой была работа с тросами, заключающаяся преимущественно в натягивании какой-либо снасти для установки паруса. Выполнялась она частично на палубе, частично же на головокружительной высоте между небом и морем. Она требовала, в особенности от марсовых, цирковой акробатики, хладнокровия и неподверженности головокружению. Ветровой двигатель, этот старинный привод из дерева, канатов и холста, был значительно сложнее в управлении, чем новейшие современные судовые машины. В наши дни требуется всего только нажимать рычаги да переключать кнопки. А ведь янмааты – моряки парусных океанских судов – должны были четко различать все отдельные элементы парусов, тросов и рангоута и знать назубок все их названия, ибо в игнорировании этого таилась опасность перепутать все на свете при исполнении приказа об установке всей этой неоглядной коноплянно-парусиновой аппаратуры.

В оснастку четырехмачтового барка с 18 прямыми и 15 иными парусами входило не менее 250 ручных талей, каждая из которых имела отличное от других назначение! Ориентирование во всем этом парусно-такелажном лабиринте было чрезвычайно сложным даже в ясный солнечный день и само по себе уже достойно всяческого уважения. Но умение не заблудиться среди всех этих топенантов, брасов, горденей, гитовов, шкотов и прочих многочисленных снастей ночью или в штормовом натиске «ревущих сороковых» граничит с чудом.

Этому необходимо было учиться. И не было нигде тяжелее учебы, чем на море, где боцман вкладывал в неофита знания при помощи линьков. В первую очередь «желторотый» должен был обрести «морские ноги» – научиться прочно стоять и шустро бегать по зыбкой палубе, да так, чтобы не смыло за борт во время шторма или сильной качки. Затем следовало обучение «иностранному языку» – профессиональным терминам моряков и, наконец, гимнастике. От упражнений в такелажных вокабулах до безошибочного исполнения приказов на тросовой цитре. Дорогой ценой приходилось расплачиваться сухопутным крысам за это учение. Те же, кто вырос на морском берегу, впитывали науку о такелаже и парусах с молоком матери. Старые морские волки, отдыхая перед очередным плаванием, обучали там для развлечения карапузов основам всей этой премудрости по построенным собственными руками моделям парусников. Ведь не проходило зимы, чтобы шхуна или бриг не пришвартовались до наступления весны в родной гавани. И уж конечно, вернувшись из школы, мальчишки превращали палубу такого судна в площадку для игр и гимнастических упражнений. Лучшей тренировки для будущих моряков, чем затеваемые там состязания в карабкании по снастям, пожалуй, и не придумать.

Еще в 20-х годах нашего века заслуженному мекленбургскому исследователю родного края Воссидло посчастливилось встретить одного престарелого, «спина в ракушках», моряка, прошедшего все семь морей. Этот варнемюндец, который, подобно многим другим мальчишкам, играючи врастал в морскую профессию, рассказывал ему: «Мы перебирались по штаг-карнаку [02]с грот-мачты на фок-мачту».

Конечно, и вантовых акробатов «с младых ногтей» могла подстерегать ситуация, смоделировать которую заранее невозможно, например, внезапно налетевший ураган при потемневшем небе, когда струны тросовой цитры безнадежно перепутаны, паруса рвутся, как кукольные тряпки, стеньги и реи хрустят, переламываясь, словно спички, а марсовые должны бежать по выбленкам, чтобы рубить снасти. Всего один неверный или слишком поздно выполненный маневр может решить участь всех людей. Каждый знает, что ставится на карту, когда капитан кричит: «Тяните, парни, тяните! Вы тянете во имя своей жизни!»

С окровавленными ладонями, на трясущихся ногах плетутся после такой ночи оборванные, уставшие и небритые люди по мокрой палубе. О заслуженном отдыхе, однако, и думать не приходится: сначала надо позаботиться о приведении в порядок потрепанной бурей «невесты ветра» – своего корабля.

Весь рабочий цикл на судах расчленялся на вахты. Морские парусники были первыми предприятиями, на которых трудились посменно круглые сутки. Вахты, по которым были расписаны почти все члены экипажа, сменялись поочередно через каждые четыре часа. Были в составе вахт люди, которые в буквальном смысле слова «стояли на страже» [03].

Человек, сидящий в «вороньем гнезде» на самой высокой мачте, через определенные промежутки времени должен был докладывать обстановку. Если не наблюдалось ничего, стоящего внимания, формула этого доклада была: «Все в порядке!» Кроме того, наблюдательная площадка устанавливалась, как правило, еще и на бушприте

Горячая пища на торговых парусниках доставлялась с камбуза в помещение команды в больших бачках. Мисок на кораблях очень часто не имелось, поэтому во время еды каждый поочередно запускал ложку прямо в общий бачок. Ссоры возникали главным образом из-за того, что кто-то вылавливал вдруг кусок мяса побольше (если только оно вообще было съедобным!). Тот, кто не выдерживал ритма и черпал из бачка слишком рано, получал ложкой по пальцам. «Это напоминало свиней, сгрудившихся у корыта», – комментирует Травен ход обеда в помещении команды на «Йорикки». А ведь «Йорикки» был не парусником, а грузовым судном, приводимым в движение паром… Даже в век пара сохранялись еще на море эти варварские нравы!

Скверное качество еды – вот что в течение столетий превращало плавание в ад. Такое положение объясняется многими причинами. Во-первых, чаще всего команда получала дешевые и не совсем доброкачественные продукты. Сказанное распространяется не только на солонину и бобы. Иногда не все было в порядке и с питьевой водой, доставляемой на корабль в портовых городах. Воду набирали прямо из речек или доставали из колодцев, не проверив предварительно ее качество. Во-вторых, единственным средством консервирования таких скоропортящихся продуктов, как мясо и сало, была соль. Пересоленное мясо было почти несъедобным, тем более что из-за ограниченного количества воды на корабле его не удавалось вымочить в достаточной степени. Помимо этого в дальнем плавании, особенно в тропических широтах, качество мяса снижалось также и из-за жары.

Солонина в бочках приобретала своеобразный цвет красного дерева с прожелтью, а при дальнейшем хранении – коричневато-зеленоватый; от нее шел натуральный трупный дух. Впоследствии, когда появились консервы, матросы называли волокнистую говядину из банок «каболка» [03]или «дохлый француз».

Не менее основательные превращения происходили и с питьевой водой. Они начинались уже через несколько недель после выхода в море. С каждым месяцем плавания вода становилась все более густой и вонючей. В дальнейшем деревянные водяные цистерны были заменены железными. Однако до сих пор вода на корабле считается ценностью: человек может неделю, а то и больше преодолевать голод, но ежедневно должен выпивать некоторый минимум воды. В течение столетий из-за пресной воды пути в океане были такими же опасными, как караванные тропы в пустыне, хотя под ногами мореплавателя был не хрустящий песок, а толща воды, достигающая порой нескольких тысяч метров. Моряка можно уподобить Танталу, который стоял по горло в воде и тем не менее не мог утолить свою жажду.

Легенда утверждает, что море стало соленым от слез, пролитых людьми за земную жизнь. Высокий процент соли делает морскую воду почти полностью непригодной для питья. Употребляемая в малых количествах, она полезна. Даже живительна и целебна. Старые морские волки знают это и в долгом плавании разбавляют свое питье на одну треть морской водой. Так поступал и Тур Хейердал во время своего путешествия на «Кон-Тики» по Тихому океану.

Но положительное воздействие соленой воды оборачивается своей противоположностью, если жаждущий с жадностью и в большой дозе выпьет этого «морского вина». Грандиозная авантюра пересадки жизни из ее колыбели – моря в совершенно иную жизненную сферу – на твердую землю произошла слишком давно для того, чтобы человеческий организм мог переносить большие дозы морской воды без опасности для жизни.

Небрежное приготовление пищи на грязном камбузе с самого начала отбивало всякий аппетит у «парней с бака». Правда, вину за подобное положение дел нельзя сваливать на одного кока. У него просто-напросто не было кухонной посуды для ежедневного обеспечения такого количества людей разнообразной, вкусной пищей. Камбузный котел всегда был занят очередной стряпней. И если в нем на обед готовили мясо с бобами, то вечерняя коричневая бурда, именуемая чаем, неизбежно имела привкус мясного бульона. Впрочем, это сходство дополнялось и плавающими в ней кружочками жира. Физически невозможно было за время между обедом и вечерним чаем отчистить гигантский котел. Отвратительный вкус, однообразие и низкое качество пищи лишали аппетита даже самых невзыскательных и голодных едоков. Еще хуже были муки жажды, вызываемой ежедневным употреблением в пищу солонины и твердокаменных сухарей и делающейся все нестерпимее из-за строгого соблюдения водного рациона.

Однообразие пищи влекло за собой серьезные последствия. Оно угрожало здоровью и жизни моряков. В дальних плаваниях под парусами особенно разрушительно действовал на людей недостаток витамина С. Он приводил к цинге. Кровоточили десны, шатались зубы. В конце концов вся полость рта превращалась в сплошную рану, а тело покрывалось гнойниками. Моряки не могли жевать и глотать и буквально умирали от голода.

Нередко от цинги страдали почти три четверти экипажа, и кок должен был придумывать такие блюда, чтобы их можно было есть даже с расшатанными зубами и распухшими деснами. Тогда и возникло профессиональное матросское кушанье «лабскаус» – мелко рубленная вареная солонина, смешанная с перемолотыми солеными селедками и истолченная затем в жиденькую, сдобренную перцем кашицу. Этот «мусс» могли глотать даже тяжелобольные. Немало матросов обязаны ему жизнью. Само название «лабскаус» пошло от норвежцев и дословно означает: «легкоглотаемое».

Рецептура лабскауса с течением времени менялась, и в более поздних плаваниях в него стали добавлять также лук, соленые огурцы и картофель.

Лишь значительно позднее врачи открыли, что цинга вызывается отсутствием в корабельном рационе свежих овощей и фруктов. Ростокский обер-фельдфебель Карл Фридрих Беренс, который в должности командира отряда морской пехоты сопровождал в 1721 году голландца Роггевена [04]в его плавании в Южные моря, в своих воспоминаниях об этом путешествии, получивших название «Испытанный южанин», отмечает, между прочим, следующее: «Эту жалкую жизнь не описать пером. На кораблях воняло больными и мертвецами. Заболеть можно было уже от одного запаха. Больные жалобно стонали и кричали. Безучастным к этому не остался бы даже камень. Одни настолько отощали и сморщились от цинги, что являли собой зримый облик смерти. Эти люди умирали, угасая тихо, как свечки. Другие, наоборот, были распухшими и отекшими. Эти перед смертью начинали буйствовать. Кое у кого был кровавый понос… Много было и страдающих от психических расстройств. Здесь не помогли бы никакие лекарства, кроме свежей пищи, как мясной, так и растительной – зелени, фруктов, брюквы и других овощей… Цинга была у каждого из нас. Мои зубы почти полностью оголились от десен, а сами десны распухли в палец толщиной. На руках и на теле появились желваки величиной больше лесного ореха».

Лишь большие потери в людях на кораблях британского военного флота заставили прибегнуть к поискам профилактических мероприятий. Английские военно-морские врачи Линд и Прингл, узнав из старинных норманнских источников, что еще викинги имели обыкновение брать с собой в дальние походы кислую капусту, настоятельно рекомендовали британскому Адмиралтейству включить в корабельный продовольственный рацион квашеные овощи.

Однако оказалось, что наличие на корабле, отправляющемся в дальнее плавание, бочек с кислой капустой еще далеко не решало проблемы. Это подтвердили экспедиции Байрона и Уоллиса и первое кругосветное плавание Кука. Цинге объявлялся шах лишь в том случае, если это профилактическое средство употреблялось в пищу регулярно, в качестве ежедневной закуски. Однако создавалось впечатление, что английские матросы предпочитают лучше погибнуть от цинги, чем взять в рот квашеную капусту. Ни разъяснения, ни добрые слова не помогали.

Тогда во время своего второго путешествия Кук избрал иную тактику. Он распорядился к каждому обеду демонстративно приносить для офицеров с камбуза в кают-компанию большое блюдо кислой капусты. Камбузный юнга получил указание носить это блюдо к «ютовым гостям» ничем не прикрытым, держа его перед собой на вытянутой руке, чтобы привлечь внимание обитателей бака. Все, что получали офицеры, казалось простым матросам значительно лучше и вкуснее того, чем кормили остальной экипаж. Впрочем, в большинстве случаев так и было. Подобный трюк с кислой капустой немедленно произвел в умах матросов соответствующую переоценку ее достоинств, и «парни с бака» охотно начали ее есть. Кук возвратился из своего второго кругосветного плавания, не имея ни единого случая смерти от цинги.

Все значение этого успеха можно оценить, если учесть, что еще в XVIII столетии потери экипажа от цинги составляли на кораблях дальнего плавания от 30 до 50 процентов.

Но кислая капуста отнюдь не была похожа на целебные пилюли. При ежедневном употреблении она быстро надоедала и вызывала у моряков не меньшее отвращение, чем солонина. Зато свежие овощи и свежее мясо творили чудеса: цинготные больные поправлялись за несколько недель. Это понимал еще Генрих Мореплаватель, приказавший завезти на некоторые необитаемые острова в Атлантике полезных животных, которые во время плаваний могли бы пойти в пищу его матросам.

Этот замысел подхватили позднее мореплаватели других наций. На островах и побережьях стали создавать базы свежего продовольствия. Нынешний общественный парк возле Кейптауна обязан своим возникновением овощным плантациям, основанным здесь голландцами в конце XVIII века для снабжения своих индийских экспедиций. Атлантический остров Святой Елены, на котором впоследствии жил в изгнании Наполеон, еще в 1502 году служил португальцам овощной базой. Позднее, в 1563 году, этим опорным пунктом с теми же целями завладела Нидерландская Ост-Индская компания. Никакими иными причинами нельзя объяснить и многократную смену владельцев на Маврикии и других островах в Индийском океане. Удобное местоположение Маврикия сделало его идеальным пунктом для заправки свежей водой и фруктами на пути из Африки на Яву, и из-за этого он поочередно отбирался ролландцами у португальцев, французами – у голландцев и, наконец, англичанами – у французов.

Интерес к подобным базам, где можно было снабдить корабельную команду витамином С, морские нации утратили лишь тогда, когда англичане открыли, что хорошим профилактическим средством против косящей людей цинги является крепкий лимонный сок. В 1795 году британское адмиралтейство предписало дополнить ежедневную выдачу рома порцией лимонного сока. Сперва офицеры и команды других флотов издевались над этим нововведением. Английских моряков презрительно называли «лайми» – лимонниками. Однако вскоре и другие флоты решили прибегнуть к этому средству и стали брать с собой лимонный сок: ведь это обходилось дешевле, чем уход за цинготными больными.

Так ютились, голодали и терпели жажду моряки в своих деревянных клетках. А во что они были одеты? Забегая вперед, сразу же замечу: то, что мы сегодня называем матросской форменной одеждой, возникло совсем недавно. Матросскому галстуку, например, не более чем полтора столетия.

Прежде моряк не знал униформы, если не считать офицерской одежды и случайной матросской моды. Простой матрос носил светлую полотняную одежду наподобие той, что в наши дни носят каменщики, темневшую самопроизвольно с течением времени. Нередко она выкраивалась из остатков парусины. Парусный мастер в свободное время исполнял функции приватного корабельного портного. Кто в этой водной пустыне станет обращать внимание на такие мелочи, как покрой одежды! Обмундирование было разносортным, грязным и рваным, но баковая братва выглядела в этом тряпье даже живописно. Очень широко был распространен обычай ложиться спать, не снимая рабочего платья и шапки, чтобы при заступлении на вахту не утруждать себя одеванием. Некоторые моряки не изменяли этому обычаю и на берегу.

Исключение составляли офицеры. Респектабельные персоны испокон века имели склонность к подчеркиванию своего положения определенным видом одежды. Жрецы, полководцы и флотоводцы античного мира добились для себя привилегии носить сверкающие пурпурные одеяния.

На английском флоте в XVIII веке среди высшего корабельного персонала были распространены светло-голубые сюртуки с длинными фалдами. Отвороты сюртука были из такого же белого шелка, что и подкладка. Короткие штаны и жилеты шились из белой нанки, а на больших треугольных шляпах красовались блестящие золотые или серебряные кокарды и канты.

Правда, это были в первую очередь парадные сюртуки, надевавшиеся только по определенным поводам. В дальних плаваниях одежда офицеров была несколько проще. Странным образом среди корабельных офицеров долгое время сохранялся обычай носить сапоги, как будто бы на палубе имелась опасность завязнуть в болоте.

Даже на военных кораблях вплоть до XIX века матросам разрешалось кое-где одеваться по своему вкусу. Название книги Мелвилла «Белый бушлат» происходит, например, от наименования собственноручно сшитой детали одежды героя романа.

Моряки романских стран одевались несколько пестрее и затейливее. На галерных флотах, базировавшихся в эпоху феодализма в Средиземном море, по палубам разгуливали разукрашенные, как петухи, команды испанских, французских и итальянских кораблей.

О Колумбе известно, что костюм, в котором он высаживался на Багамские острова, состоял из темно-зеленого бархатного кафтана с белым жабо, фиолетовых чулок и красного плаща. В бархате и шелках возвращались домой и люди, которых втянул в великое разбойничье плавание Кавендиш.

На французских парусниках в течение длительного времени матросы носили очень короткие штаны, светлые чулки, красный жилет, а поверх него синюю куртку. Обувались лишь в холодных широтах, для работы. В остальное время матросы ходили по кораблю босыми. Наилучшей для моряка считалась одежда, вязанная из шерсти.

Головной убор – вещь для матроса очень непрактичная: ветер и шквалы так и норовят сдуть его за борт. Тем не менее среди моряков стоически удерживался обычай носить шапку. Теперешние матросские фуражки в виде тарелочки или берета типичны лишь для последних десятилетий. Прежде матрос носил диковинные шляпы – от клеенчатого цилиндра, получившего название «брам-стеньга», до широкополой бобриковой шляпы с отогнутым кверху краем с одной стороны. Цилиндр немецкие матросы носили еще в XIX столетии!

Практичнее были появившиеся позднее шерстяные шапки, именуемые «Томми Шенди». Название «мыс Горн» получили одноцветные шерстяные колпаки грубой вязки, которые не слетали с головы даже в шторм. Если такие же шапки были связаны из перемежающейся полосами черной и белой шерсти, то их называли «Бонни». Шотландские черные меховые шапки назывались «пудель». Нередко матросские головные уборы были обязаны своим происхождением шапкам каторжников: ведь в Англии путь на палубу корабля часто вел прямо из тюрьмы.

Косичка и серьга в ухе сначала были распространены лишь у корабельных служителей романских стран. Позже этим реквизитом обзавелись и английские матросы.

В XIX веке на флоте США появились полосатые тельняшки и синие куртки. Синим стал цвет матросской формы и на большинстве других флотов. Отсюда возникло и одно из нарицательных имен моряка – «синяя куртка».

Как ни молода матросская форма по сравнению с традиционным солдатским мундиром, однако и в ней сохранились до нашего времени традиционные черты, корни которых уходят в далекие героические времена великих парусных плаваний. К сожалению, подрастающее поколение наших матросов зачастую не знает об этом, иначе парни, возможно, не требовали бы модернизации своей одежды.

И черные ленты матросской бескозырки, свисающие с затылка, и широкий, угловатый, распластавшийся на плечах воротник матросской блузы – все это следствие достойных глубокого уважения морских традиций. Начало этому положил обычай удальцов с парусных кораблей носить косичку, которая закреплялась просмоленной до черноты лентой со свисающими наподобие шлейфа концами. Для того чтобы при этом не пачкалась куртка, за спиной пристегивался длинный четырехугольный воротник из темной ткани. В один прекрасный день косички были упразднены, а воротники остались. Проявили упорство и черные ленты для косичек: их закрепляют ныне на матросских фуражках – бескозырках. Они свисают за спиной матроса, как косички прежних времен. На части ленты, опоясывающей околыш фуражки, наносятся литеры названия корабля.

Длина матросских лент иной раз была просто поразительной: их концы свисали буквально до поясницы. Это должно было наглядно свидетельствовать, что владелец лент вернулся из дальнего плавания. Также украшались и проделавшие длинный путь корабли: на фок-мачте такого ветерана развевался длиннющий вымпел.

И еще кое-что о матросских нательных рубахах, блузах и брюках. Пожалуй, трудно найти форменную одежду с меньшим числом застежек. Это объясняется спецификой работы. Палубная команда – эти специалисты по выбиранию каната и лазанью по вантам – постоянно подвергалась воздействию ветра и непогоды, поэтому одежда должна была закрывать тело как можно плотнее. Брюки для удобства кроились так, что от пояса на бедра мог откидываться широкий клапан, подшитый изнутри кожей или просмоленной парусиной.

Глава шестая

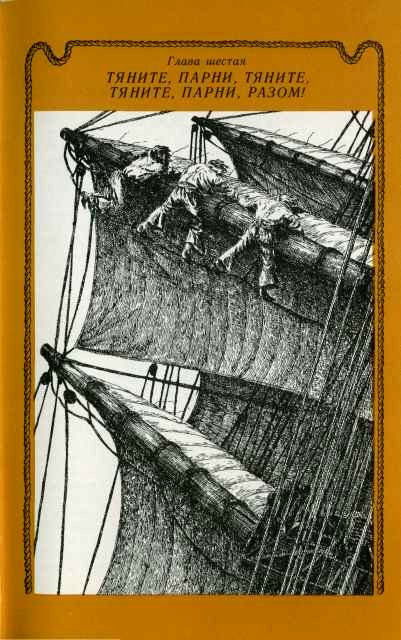

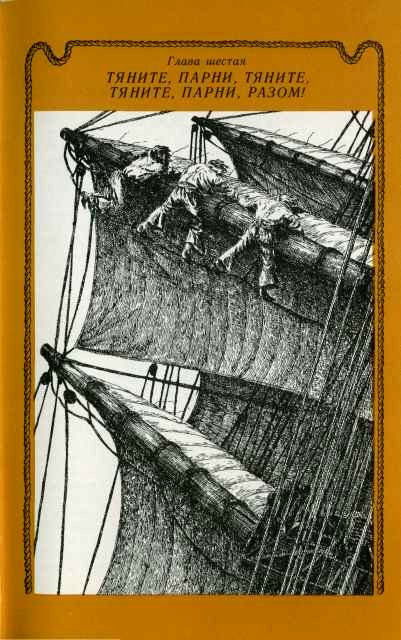

ТЯНИТЕ, ПАРНИ, ТЯНИТЕ, ТЯНИТЕ, ПАРНИ, РАЗОМ!

Тянуть канаты – это и было основной работой на океанских парусниках

Тянем снасть! Эка страсть!

Длинный трос! Хоть ты брось!

Молодцы! За концы!

В рубцах спина! Вот те на!

Косы рыжи! Спины пониже!

Налетай, народ! Перекладина ждет!

И стар, и млад! И все подряд!

Тяни!..

Старинная шотландская халльярд-шэнти

При скверных, унижающих человеческое достоинство условиях жизни на борту океанских парусников «парни с бака» вынуждены были выполнять чрезвычайно тяжелую работу. Труд их носил преимущественно коллективный характер. Утро начиналось с откачивания воды из трюмов. Сколь бы тщательно ни конопатили корпуса судов, какое-то количество воды в трюмы все-таки неизбежно проникало. За сутки ее скапливалось обычно вполне достаточно, чтобы часть экипажа попотела часок, качая помпы. За время долгого рейса число течей возрастало, особенно если судно было старым. Кстати, даже экспедиции первооткрывателей, этих путешественников в незнаемое, были оснащены в основном судами довольно преклонного возраста.

С увеличением количества проникающей в трюмы воды помпы приходилось пускать в ход уже по несколько раз в сутки. Будь помповые шланги несколько длиннее, так, чтобы они доставали до палубы, работа была бы менее утомительной: вода стекала бы в море по палубе и шпигатам. Однако даже в начале XIX века на фрегатах помпы все еще ставили в самых нижних твиндеках.

Известен рисунок, изображающий работу с помпами на фрегате «Австрия» во время плавания в Южную Америку в 1817 году. Трое матросов качают тяжелый длинный рычаг помпы. Вода льется в бочонок. Люди по цепочке передают полную уже бадью на палубу. Боцман контролирует их и, по всей вероятности, задает такт работе.

При значительной протечке корпуса работа на помпах становилась сменной, и к ней привлекался весь экипаж. Нередко людям приходилось качать во имя спасения своих жизней. Так было в последние две недели и на борту «Виктории», единственном уцелевшем корабле эскадры Магеллана. Эта работа оказывалась тем большей пыткой, чем обессиленнее была команда. Во имя своего спасения качали помпы и матросы Кука, когда его флагманский корабль сел на рифы возле австралийского побережья.

Кроме этого матросы должны были выполнять и иные работы: тянуть, двигать, поднимать, выбирать слабину и карабкаться по снастям. На борту «искателя ветра» было два главнейших орудия труда – шпиль и такелаж. Шпиль представлял собой ручной ворот, предназначенный для отдачи и подъема тяжелого якоря. Однако применяли его и для замены поломанной мачты, и для установки стеньги [01]или рея. Головка шпиля была как бы осью огромного колеса, спицами которого являлись восемь – десять вымбовок – прочных деревянных шестов. Схватившись за них обеими руками, налегая грудью, люди вращали шпиль. Словно арестанты на тюремном дворе, тяжело топали матросы вокруг шпиля, наматывая или разматывая цепь или канат.

Очень тяжелой была работа с тросами, заключающаяся преимущественно в натягивании какой-либо снасти для установки паруса. Выполнялась она частично на палубе, частично же на головокружительной высоте между небом и морем. Она требовала, в особенности от марсовых, цирковой акробатики, хладнокровия и неподверженности головокружению. Ветровой двигатель, этот старинный привод из дерева, канатов и холста, был значительно сложнее в управлении, чем новейшие современные судовые машины. В наши дни требуется всего только нажимать рычаги да переключать кнопки. А ведь янмааты – моряки парусных океанских судов – должны были четко различать все отдельные элементы парусов, тросов и рангоута и знать назубок все их названия, ибо в игнорировании этого таилась опасность перепутать все на свете при исполнении приказа об установке всей этой неоглядной коноплянно-парусиновой аппаратуры.

В оснастку четырехмачтового барка с 18 прямыми и 15 иными парусами входило не менее 250 ручных талей, каждая из которых имела отличное от других назначение! Ориентирование во всем этом парусно-такелажном лабиринте было чрезвычайно сложным даже в ясный солнечный день и само по себе уже достойно всяческого уважения. Но умение не заблудиться среди всех этих топенантов, брасов, горденей, гитовов, шкотов и прочих многочисленных снастей ночью или в штормовом натиске «ревущих сороковых» граничит с чудом.

Этому необходимо было учиться. И не было нигде тяжелее учебы, чем на море, где боцман вкладывал в неофита знания при помощи линьков. В первую очередь «желторотый» должен был обрести «морские ноги» – научиться прочно стоять и шустро бегать по зыбкой палубе, да так, чтобы не смыло за борт во время шторма или сильной качки. Затем следовало обучение «иностранному языку» – профессиональным терминам моряков и, наконец, гимнастике. От упражнений в такелажных вокабулах до безошибочного исполнения приказов на тросовой цитре. Дорогой ценой приходилось расплачиваться сухопутным крысам за это учение. Те же, кто вырос на морском берегу, впитывали науку о такелаже и парусах с молоком матери. Старые морские волки, отдыхая перед очередным плаванием, обучали там для развлечения карапузов основам всей этой премудрости по построенным собственными руками моделям парусников. Ведь не проходило зимы, чтобы шхуна или бриг не пришвартовались до наступления весны в родной гавани. И уж конечно, вернувшись из школы, мальчишки превращали палубу такого судна в площадку для игр и гимнастических упражнений. Лучшей тренировки для будущих моряков, чем затеваемые там состязания в карабкании по снастям, пожалуй, и не придумать.

Еще в 20-х годах нашего века заслуженному мекленбургскому исследователю родного края Воссидло посчастливилось встретить одного престарелого, «спина в ракушках», моряка, прошедшего все семь морей. Этот варнемюндец, который, подобно многим другим мальчишкам, играючи врастал в морскую профессию, рассказывал ему: «Мы перебирались по штаг-карнаку [02]с грот-мачты на фок-мачту».

Конечно, и вантовых акробатов «с младых ногтей» могла подстерегать ситуация, смоделировать которую заранее невозможно, например, внезапно налетевший ураган при потемневшем небе, когда струны тросовой цитры безнадежно перепутаны, паруса рвутся, как кукольные тряпки, стеньги и реи хрустят, переламываясь, словно спички, а марсовые должны бежать по выбленкам, чтобы рубить снасти. Всего один неверный или слишком поздно выполненный маневр может решить участь всех людей. Каждый знает, что ставится на карту, когда капитан кричит: «Тяните, парни, тяните! Вы тянете во имя своей жизни!»

С окровавленными ладонями, на трясущихся ногах плетутся после такой ночи оборванные, уставшие и небритые люди по мокрой палубе. О заслуженном отдыхе, однако, и думать не приходится: сначала надо позаботиться о приведении в порядок потрепанной бурей «невесты ветра» – своего корабля.

Весь рабочий цикл на судах расчленялся на вахты. Морские парусники были первыми предприятиями, на которых трудились посменно круглые сутки. Вахты, по которым были расписаны почти все члены экипажа, сменялись поочередно через каждые четыре часа. Были в составе вахт люди, которые в буквальном смысле слова «стояли на страже» [03].

Человек, сидящий в «вороньем гнезде» на самой высокой мачте, через определенные промежутки времени должен был докладывать обстановку. Если не наблюдалось ничего, стоящего внимания, формула этого доклада была: «Все в порядке!» Кроме того, наблюдательная площадка устанавливалась, как правило, еще и на бушприте