Тормозящие взаимоугнетающие связи между первоэлементами насущно необходимы для стабилизации процессов взаимодействия в любой системе. Огонь оказался естественным угнетателем металла, металл – дерева, дерево – земли, земля – воды. Образы, которые дает нам наша повседневная жизнь, подтверждают существование таких связей: огонь плавит металл, меняя его качества на противоположные, металл рубит дерево, разрушая его циклы, дерево пьет соки земли, лишая ее плодовитости, земля преграждает путь воде, загоняя ее в плотные русла, а вода губительна для огня. Таким образом, первоэлементы, взаимодействуя друг с другом, творят наш мир. В этой модели каждый из первоэлементов – живая сущность, как, впрочем, и все в этом мире. Они имеют свой характер и самые различные качества, которые продолжаются в порожденных ими формах жизни.

Следуя этой модели, мы легко обнаружим, что огонь бьется не только в тесной печурке, давая тепло и настраивая на романтический лад. Это и некий внутренний огонь, не дающий человеку успокоиться, подвигающий его на большие и малые дела. Горение страстей человеческих и тлеющий огонек надежды. Огонь – это активность, деятельность, сила. Он созидатель, он и разрушитель, ему трудно удержаться в рамках. Огонь скор, подвижен, выразителен и красив.

Земля основательна и фундаментальна. Это не только черноземы среднерусской равнины или шар, летящий вокруг Солнца. Первоэлемент «земля» проявляется во всем, куда можно бросить зерна злаков, знаний, истин и получить всходы или они не взойдут. Землею зовется все, на что можно встать, поставить, возвести, утвердиться. Это база, основа, начало. Она бывает твердой и мягкой, теплой и стылой, плодородной и скудной. Земля, как и огонь, разная.

Металл, конечно же, тверд, в то же время он пластичен, блестящ, но подвержен ржавлению. Он благороден, однако ж и ядовит. Человек любит металл, он накопил его в себе очень много, используя качества металла для борьбы с окружающим миром.

Вода текуча, подвижна, изменчива и не имеет собственной формы. Она журчит, звенит, перекатывается, бьется, растекается, разливается, бушует, вздымается. Жизнь человека бывает текуча, эмоции – подвижны, характер – изменчив. Иной человек «втек» в комнату, одному утолил жажду общения, другому охладил пыл страстей прохладной волной, третьему омыл лицо, запылившееся в долгой дороге жизни и «вытек», оставив едва заметный влажный след. Обволакивающий, бесформенный и ни с чем не связанный – сущая вода.

Дерево зеленеет, цветет, засыхает. Его циклы коротки и проявляются ярко. Сама жизнь показывает свою изменчивость и скоротечность в этом первоэлементе. Вот юность красивая и гибкая шелестит нежными листочками в предвкушении жизни, а это зрелость, прочно обосновавшаяся на Земле, собирает свои плоды побед и поражений, и вот она старость, теряющая свои последние листья. Не за что уже спрятать узловатость веток и кривизну ствола. Каждому прохожему видно, удалось ли подрасти и выправить внешние и внутренние несовершенства в этой жизни.

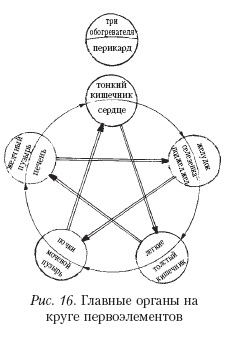

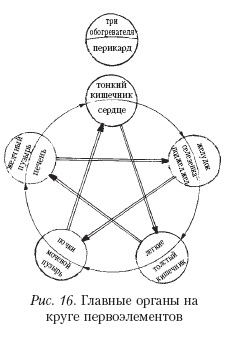

Пять главных плотных органов человеческого тела (сердце, селезенка-поджелудочная железа, легкие, почки, печень) и пять полых органов (тонкий кишечник, желудок, толстый кишечник, мочевой пузырь, желчный пузырь) сформировались под воздействием энергий определенных первоэлементов. Поэтому между главными органами устанавливаются точно такие же связи, как и на круге первоэлементов (рис. 16). К этим десяти органам добавляется еще два условных органа, проявляющихся только энергетически. Это перикард и три обогревателя, которые берут свое начало от первоэлемента огонь.

Из этой схемы видно, что в теле человека нет независимых органов и систем, все взаимосвязано. Если одна из связей упрочится или, напротив, ослабнет, то эти изменения неизбежно отразятся в любом месте круга. Так, болезненность сердца может быть результатом собственной слабости этого органа, а может, это чрезмерно активна печень (печень – «мать» для «сына»-сердца и обязана поддерживать его энергетически). А может, напротив, ослаб-

лена «мать»-печень, и в сердце появились неприятные симптомы. С другой стороны, может проявиться избыток или недостаток энергии в «сыне» для сердца – селезенке-поджелудочной железе, тогда по этой связи пойдет болезненный процесс и снова в сердце возможно возникновение болей. Есть еще две тормозящие связи: почки – естественный угнетатель для сердца, а само сердце ограничивает легкие. Обе эти связи могут идти с избытком или недостатком в зависимости от того, избыток или недостаток энергии образовался в органе-угнетателе. Из этого беглого рассмотрения круга первоэлементов видно, что проблема изначально может оформиться в любом из главных органов, а симптоматически проявиться совсем в другом. Что лечить человеку, начавшему ощущать боли в области сердца? Получается, что сердце не всегда является источником этих болей. В любом случае лечить надо человека, а не торопиться снимать болезненные симптомы, где бы они ни проявились.

лена «мать»-печень, и в сердце появились неприятные симптомы. С другой стороны, может проявиться избыток или недостаток энергии в «сыне» для сердца – селезенке-поджелудочной железе, тогда по этой связи пойдет болезненный процесс и снова в сердце возможно возникновение болей. Есть еще две тормозящие связи: почки – естественный угнетатель для сердца, а само сердце ограничивает легкие. Обе эти связи могут идти с избытком или недостатком в зависимости от того, избыток или недостаток энергии образовался в органе-угнетателе. Из этого беглого рассмотрения круга первоэлементов видно, что проблема изначально может оформиться в любом из главных органов, а симптоматически проявиться совсем в другом. Что лечить человеку, начавшему ощущать боли в области сердца? Получается, что сердце не всегда является источником этих болей. В любом случае лечить надо человека, а не торопиться снимать болезненные симптомы, где бы они ни проявились.

Плотные органы – накопители и хранители различных видов энергии, полые органы – проводники энергии. Энергетический подход к главным органам расширяет представления об их функциях. Если нет энергии в органе, то нет и жизни в нем, а значит, и всех известных его физиологических функций. Когда главные органы не справляются с задачами накопления и трансформации энергии из внутренних и внешних источников, то нет и самой жизни в организме человека или она ослаблена болезнями. Каждый из этих органов отвечает за свой спектр энергий, за свой способ ее регуляции.

Энергии первоэлемента огоньрегулируют сердце и тонкий кишечник. Сердце вместе с его управителем перикардом являются главными двигателями энергии в теле человека. Вместе с кровью энергия достигает каждой его клетки. Тонкий кишечник связан поверхностными и внутренними ответвлениями с сердцем и участвует в извлечении энергии из пищи и воды.

Первоэлемент металл управляет легкими и толстым кишечником. Легкие следят за циркуляцией и рассеиванием энергии, собирая ее из воздуха, и преобразуют во внутреннюю. Они удаляют отработанную энергию, пополняют запас чистой, распределяют ее по всему телу, насыщая кровь. Энергетические потоки поступают в тело и выходят из него через дыхательные пути, кожные поры. Легкие занимают верхнее положение в организме, поэтому они видят все энергетические процессы в нем и способствуют движению энергии вниз ко всем органам. Толстый кишечник связан с легкими, собирает остатки энергии из пищи и выводит грязь из организма.

Первоэлемент земляконтролирует селезенку-поджелудоч-ную железу и желудок. Эти органы – главная кухня, где варится внутренняя энергия, которая поднимается вверх к сердцу и легким для справедливого распределения.

Вода – первоисточник почек и мочевого пузыря. Почки способствуют поглощению энергии, хранят ее и пополняют из внешних и внутренних источников. Они помогают легким – главному распорядителю энергии – опускать ее вниз на периферию организма. Мочевой пузырь удаляет «мутную» составляющую жидкость из организма

Дерево – первооснова печени и желчного пузыря. Плотный орган печень отвечает за постоянную циркуляцию энергии, поддерживает ее свободный ток. Поэтому одна из главных ее функций – очищение энергетических каналов. Полый орган желчный пузырь регулирует пищеварение и также поддерживает свободное течение энергии.

Каждый из главных плотных и полых органов получает при рождении человека свой начальный запас энергии, который постепенно расходует в течение жизни. Проживая свои земные жизни, органы обучаются добывать энергию для своих нужд и для других органов из пищи, воды, воздуха и окружающего пространства. Чем лучше главные органы справляются с этой работой, чем гармоничнее распоряжаются этой энергией, тем меньше у человека проблем со здоровьем. Вот только большинство людей убеждены, что главный источник энергии для поддержания жизни – пища.

Человек пользуется и другими источниками энергии, не осознавая этого. Люди занимаются любимым делом, ходят на прогулки в лес, посещают выставки и концертные залы, имеют приятное общение с другими людьми – все это разные формы энергии, которые питают. Но человек может заблудиться в лесу и испытать страх за свою жизнь, может потерять любимую работу, попасть на скучную выставку и ужасный концерт, поссориться с кем-либо из окружающих его людей. Энергетические обмены нелинейны и заблудившийся человек может проявить решимость, сообразительность, выйти из этой ситуации энергетически укрепившимся, а в самой бурной ссоре оказаться стороной самоутверждающейся и тоже получающей некую порцию энергии. Обмены энергией – реальная сила и научиться ими управлять важно, а для массажиста в особенности.

В табл. 1 представлены основные функции главных органов, как они проявляются в теле человека через другие органы, на что влияют и что контролируют, где находится ключ к пониманию их состояния.

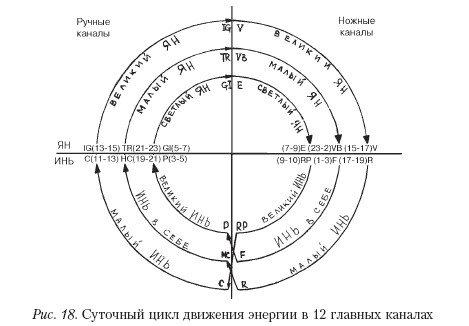

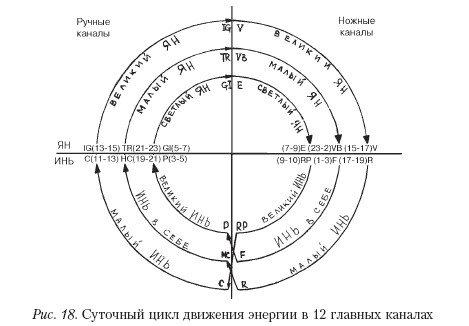

Энергия движется в человеческом теле по системе каналов. Каждому из 12 главных органов (вместе с условными органами перикардом и тремя обогревателями) соответствует свой канал. В течение суток энергия циркулирует по телу человека, переходя из канала в канал, обеспечивая его нормальное физиологическое функционирование. Движение это происходит

в трех иньских ручных каналах от плотных органов к ладоням (центробежное движение). Точки наружного хода каналов легких, перикарда и сердца располагаются на передней поверхности верхней конечности. В трех янских ручных каналах – толстого кишечника, трех обогревателей и тонкого кишечника, от ладоней к голове (центростремительное движение). Точки наружного хода лежат на задней поверхности верхней конечности. В трех янских ножных каналах – желудка, желчного пузыря, мочевого пузыря – энергия перемещается центробежно от головы к стопам. Наружный ход этих каналов пролегает по задней и боковой поверхностям туловища, задней и боковой поверхностям нижних конечностей.

в трех иньских ручных каналах от плотных органов к ладоням (центробежное движение). Точки наружного хода каналов легких, перикарда и сердца располагаются на передней поверхности верхней конечности. В трех янских ручных каналах – толстого кишечника, трех обогревателей и тонкого кишечника, от ладоней к голове (центростремительное движение). Точки наружного хода лежат на задней поверхности верхней конечности. В трех янских ножных каналах – желудка, желчного пузыря, мочевого пузыря – энергия перемещается центробежно от головы к стопам. Наружный ход этих каналов пролегает по задней и боковой поверхностям туловища, задней и боковой поверхностям нижних конечностей.

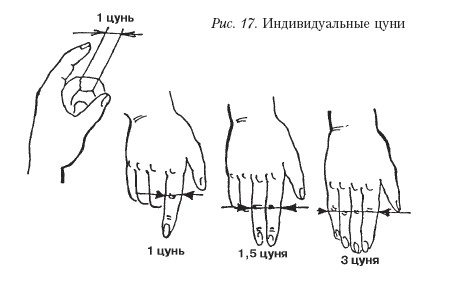

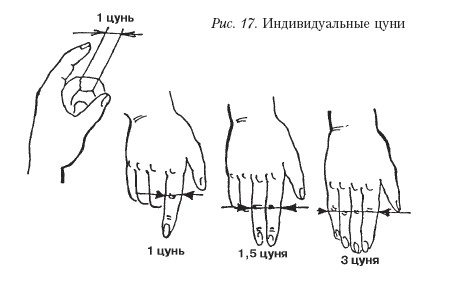

Три иньских ножных канала – селезенки-поджелудочной железы, почек и печени – проводят энергию центростремительно от стоп к животу и груди. Точки наружного хода располагаются на внутренней поверхности нижних конечностей, животе и груди. Канальные точки имеют точные адреса на поверхности тела человека относительно других анатомических объектов. Для удобства их нахождения используется специальная мера – индивидуальный цунь (рис. 17). На рис. 18 отражена последовательность перетекания энергии из канала в канал в суточном цикле.

УРОК 3

Мышцы в движении и покое

МЫШЦЫ СПИНЫ

Приемы массажа: растирание

Следуя этой модели, мы легко обнаружим, что огонь бьется не только в тесной печурке, давая тепло и настраивая на романтический лад. Это и некий внутренний огонь, не дающий человеку успокоиться, подвигающий его на большие и малые дела. Горение страстей человеческих и тлеющий огонек надежды. Огонь – это активность, деятельность, сила. Он созидатель, он и разрушитель, ему трудно удержаться в рамках. Огонь скор, подвижен, выразителен и красив.

Земля основательна и фундаментальна. Это не только черноземы среднерусской равнины или шар, летящий вокруг Солнца. Первоэлемент «земля» проявляется во всем, куда можно бросить зерна злаков, знаний, истин и получить всходы или они не взойдут. Землею зовется все, на что можно встать, поставить, возвести, утвердиться. Это база, основа, начало. Она бывает твердой и мягкой, теплой и стылой, плодородной и скудной. Земля, как и огонь, разная.

Металл, конечно же, тверд, в то же время он пластичен, блестящ, но подвержен ржавлению. Он благороден, однако ж и ядовит. Человек любит металл, он накопил его в себе очень много, используя качества металла для борьбы с окружающим миром.

Вода текуча, подвижна, изменчива и не имеет собственной формы. Она журчит, звенит, перекатывается, бьется, растекается, разливается, бушует, вздымается. Жизнь человека бывает текуча, эмоции – подвижны, характер – изменчив. Иной человек «втек» в комнату, одному утолил жажду общения, другому охладил пыл страстей прохладной волной, третьему омыл лицо, запылившееся в долгой дороге жизни и «вытек», оставив едва заметный влажный след. Обволакивающий, бесформенный и ни с чем не связанный – сущая вода.

Дерево зеленеет, цветет, засыхает. Его циклы коротки и проявляются ярко. Сама жизнь показывает свою изменчивость и скоротечность в этом первоэлементе. Вот юность красивая и гибкая шелестит нежными листочками в предвкушении жизни, а это зрелость, прочно обосновавшаяся на Земле, собирает свои плоды побед и поражений, и вот она старость, теряющая свои последние листья. Не за что уже спрятать узловатость веток и кривизну ствола. Каждому прохожему видно, удалось ли подрасти и выправить внешние и внутренние несовершенства в этой жизни.

Пять главных плотных органов человеческого тела (сердце, селезенка-поджелудочная железа, легкие, почки, печень) и пять полых органов (тонкий кишечник, желудок, толстый кишечник, мочевой пузырь, желчный пузырь) сформировались под воздействием энергий определенных первоэлементов. Поэтому между главными органами устанавливаются точно такие же связи, как и на круге первоэлементов (рис. 16). К этим десяти органам добавляется еще два условных органа, проявляющихся только энергетически. Это перикард и три обогревателя, которые берут свое начало от первоэлемента огонь.

Из этой схемы видно, что в теле человека нет независимых органов и систем, все взаимосвязано. Если одна из связей упрочится или, напротив, ослабнет, то эти изменения неизбежно отразятся в любом месте круга. Так, болезненность сердца может быть результатом собственной слабости этого органа, а может, это чрезмерно активна печень (печень – «мать» для «сына»-сердца и обязана поддерживать его энергетически). А может, напротив, ослаб-

Плотные органы – накопители и хранители различных видов энергии, полые органы – проводники энергии. Энергетический подход к главным органам расширяет представления об их функциях. Если нет энергии в органе, то нет и жизни в нем, а значит, и всех известных его физиологических функций. Когда главные органы не справляются с задачами накопления и трансформации энергии из внутренних и внешних источников, то нет и самой жизни в организме человека или она ослаблена болезнями. Каждый из этих органов отвечает за свой спектр энергий, за свой способ ее регуляции.

Энергии первоэлемента огоньрегулируют сердце и тонкий кишечник. Сердце вместе с его управителем перикардом являются главными двигателями энергии в теле человека. Вместе с кровью энергия достигает каждой его клетки. Тонкий кишечник связан поверхностными и внутренними ответвлениями с сердцем и участвует в извлечении энергии из пищи и воды.

Первоэлемент металл управляет легкими и толстым кишечником. Легкие следят за циркуляцией и рассеиванием энергии, собирая ее из воздуха, и преобразуют во внутреннюю. Они удаляют отработанную энергию, пополняют запас чистой, распределяют ее по всему телу, насыщая кровь. Энергетические потоки поступают в тело и выходят из него через дыхательные пути, кожные поры. Легкие занимают верхнее положение в организме, поэтому они видят все энергетические процессы в нем и способствуют движению энергии вниз ко всем органам. Толстый кишечник связан с легкими, собирает остатки энергии из пищи и выводит грязь из организма.

Первоэлемент земляконтролирует селезенку-поджелудоч-ную железу и желудок. Эти органы – главная кухня, где варится внутренняя энергия, которая поднимается вверх к сердцу и легким для справедливого распределения.

Вода – первоисточник почек и мочевого пузыря. Почки способствуют поглощению энергии, хранят ее и пополняют из внешних и внутренних источников. Они помогают легким – главному распорядителю энергии – опускать ее вниз на периферию организма. Мочевой пузырь удаляет «мутную» составляющую жидкость из организма

Дерево – первооснова печени и желчного пузыря. Плотный орган печень отвечает за постоянную циркуляцию энергии, поддерживает ее свободный ток. Поэтому одна из главных ее функций – очищение энергетических каналов. Полый орган желчный пузырь регулирует пищеварение и также поддерживает свободное течение энергии.

Каждый из главных плотных и полых органов получает при рождении человека свой начальный запас энергии, который постепенно расходует в течение жизни. Проживая свои земные жизни, органы обучаются добывать энергию для своих нужд и для других органов из пищи, воды, воздуха и окружающего пространства. Чем лучше главные органы справляются с этой работой, чем гармоничнее распоряжаются этой энергией, тем меньше у человека проблем со здоровьем. Вот только большинство людей убеждены, что главный источник энергии для поддержания жизни – пища.

Человек пользуется и другими источниками энергии, не осознавая этого. Люди занимаются любимым делом, ходят на прогулки в лес, посещают выставки и концертные залы, имеют приятное общение с другими людьми – все это разные формы энергии, которые питают. Но человек может заблудиться в лесу и испытать страх за свою жизнь, может потерять любимую работу, попасть на скучную выставку и ужасный концерт, поссориться с кем-либо из окружающих его людей. Энергетические обмены нелинейны и заблудившийся человек может проявить решимость, сообразительность, выйти из этой ситуации энергетически укрепившимся, а в самой бурной ссоре оказаться стороной самоутверждающейся и тоже получающей некую порцию энергии. Обмены энергией – реальная сила и научиться ими управлять важно, а для массажиста в особенности.

В табл. 1 представлены основные функции главных органов, как они проявляются в теле человека через другие органы, на что влияют и что контролируют, где находится ключ к пониманию их состояния.

Энергия движется в человеческом теле по системе каналов. Каждому из 12 главных органов (вместе с условными органами перикардом и тремя обогревателями) соответствует свой канал. В течение суток энергия циркулирует по телу человека, переходя из канала в канал, обеспечивая его нормальное физиологическое функционирование. Движение это происходит

Три иньских ножных канала – селезенки-поджелудочной железы, почек и печени – проводят энергию центростремительно от стоп к животу и груди. Точки наружного хода располагаются на внутренней поверхности нижних конечностей, животе и груди. Канальные точки имеют точные адреса на поверхности тела человека относительно других анатомических объектов. Для удобства их нахождения используется специальная мера – индивидуальный цунь (рис. 17). На рис. 18 отражена последовательность перетекания энергии из канала в канал в суточном цикле.

УРОК 3

Мышцы в движении и покое

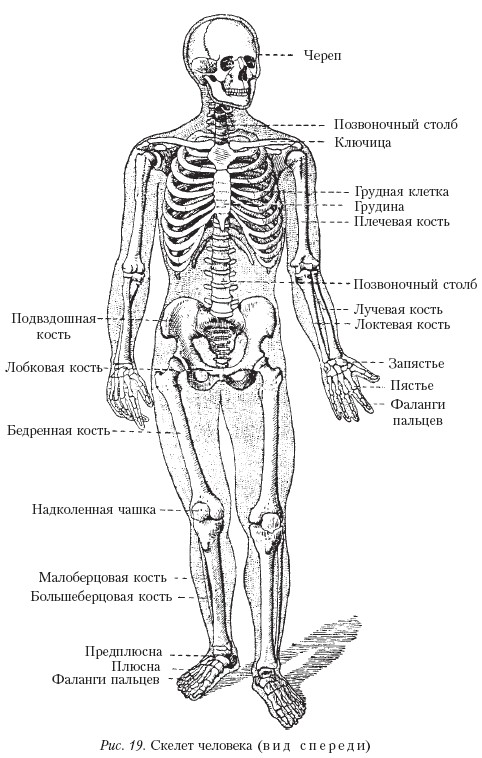

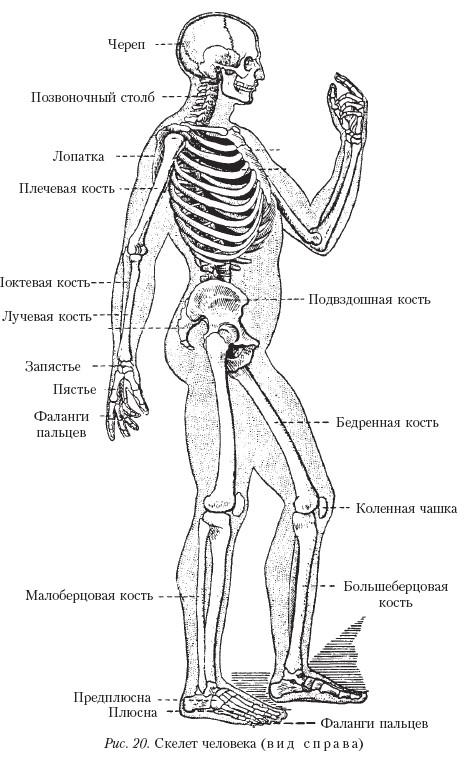

Скелетная мускулатура человеческого тела насчитывает около 400 различных мышц. Внутренние органы вплоть до самых мелких сосудов имеют свои мышечные волокна, которые помогают им совершать движения. Это гладкая мускулатура. Все мыслимые внешние и внутренние движения человеческого тела выполняются определенными мышцами или группами мышц.

Эти движения действительно осмысленны. Даже самая мелкая мышца, спрятанная в глубине тела, двигается по приказу мысли. Часто наше сознание даже не успевает отследить их, поэтому кажется, что мышцы неуправляемы и выполняют свою работу автоматически. Но нет, наши мышцы не столь инициативны и без приказа расходовать свою энергию не станут. Выходит, эти мысли—приказы идут постоянно, если человеческое тело бодрствует круглые сутки. Даже во сне многим людям не удается снять глубокие мышечные напряжения и отпустить свое тело на отдых. Движения тела, вырвавшиеся из-под контроля сознания, отражают поток беспокойных, мечущихся мыслей, не останавливающих свой бег ни на мгновение. Можно ли успокоить эту суету мыслей и мышц? Можно, если научиться управлять своими мыслями. Правда, это непростая задача. Но зато верно и обратное: спокойные расслабленные не болезненные мышцы тела дают возможность «расслабиться» и психике человека, поэтому глубокий отдых тела так освежает и успокаивает. Мысль материализуется в движении, движение осмысливается. Чем больше осознанности в движениях человека, тем меньше у него мышечной усталости и лишних трат энергии.

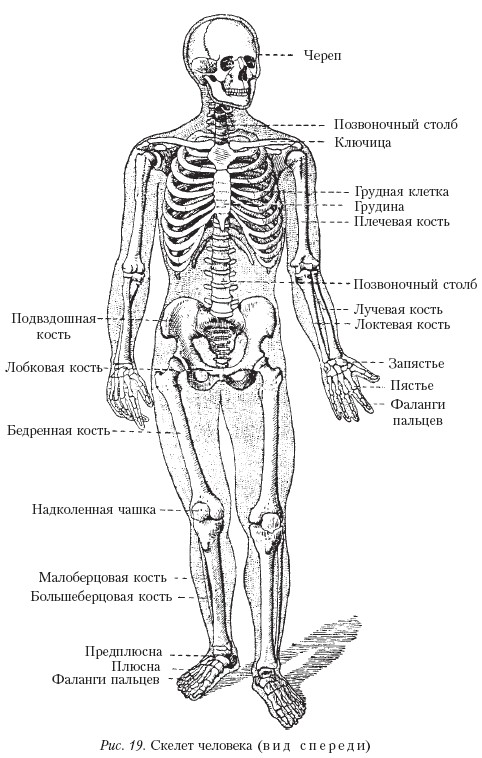

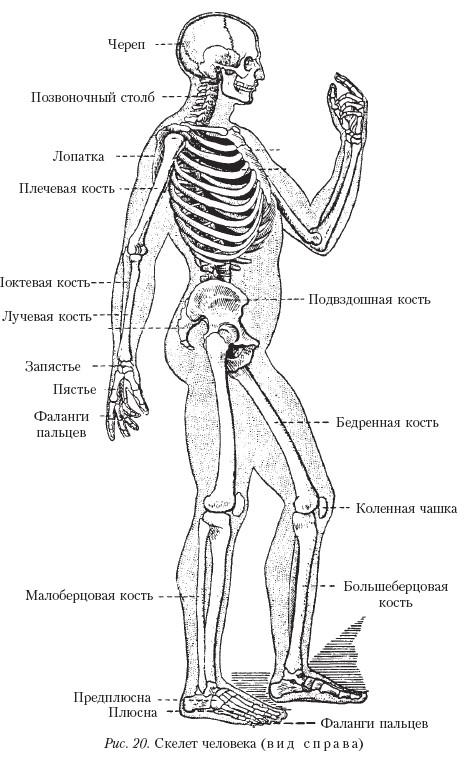

Мышцы, активная часть двигательного аппарата, состоят из пучков поперечно-полосатых волокон. Волокна, идущие параллельно друг другу, объединяются в пучки и «упаковываются» в оболочку из рыхлой соединительной ткани. Это пучки первого порядка. Объединившись, несколько первичных пучков дают пучки второго порядка и так далее, пока не наберется брюшко мышцы, покрытое соединительнотканной оболочкой – фасцией.Все соединительнотканные прослойки, имеющиеся в мышце, по мере сужения брюшка переходят в сухожилия. Они более прочные и плотные и не имеют способности сокращаться. С помощью сухожилий мышцы прикрепляется к костям скелета. [1]

Начало мышцы – в месте прикрепления ее к неподвижной части скелета (Н), а место прикрепления сухожилия к подвижным частям скелета – подвижная точка (П). (Далее в тексте Н и П, действия мышцы – Д.)

К каждой мышце подходят питающие ее сосуды – обмен веществ в мышцах очень велик. Нервные волокна обеспечивают передачу информации от ЦНС к мышце и обратно. Нервно-сосудистые пучки входят в тело мышцы в определенных местах, называемых воротами мышцы и распределяются по всей ее толще.

Внутреннее движение мышцы, которое происходит благодаря поперечнополосатой мышечной ткани, производит внешнее движение – сближение точек прикрепления мышцы к костям. Сила мышцы определяется ее массой (количеством волокон в ней). Более длинная мышца дает возможность подвижной точке совершать большие перемещения, а чем длиннее рычаг, который она приводит в действие, тем сильнее это действие. Но тонкие движения такой мышце менее доступны. В нормальном состоянии скелетные мышцы немного напряжены, что определяет тонус мышцы.

По характеру выполняемых движений мышцы делятся на сгибатели и разгибатели, приводящие и отводящие, ротаторы (вращатели). Мышцы могут работать согласно – это синерги-сты и в противоположных направлениях – антагонисты. При выполнении движений одновременно действуют несколько мышц. Например, сгибание слегка сдерживается мышцами-разгибателями, что позволяет контролировать движение.

По характеру выполняемых движений мышцы делятся на сгибатели и разгибатели, приводящие и отводящие, ротаторы (вращатели). Мышцы могут работать согласно – это синерги-сты и в противоположных направлениях – антагонисты. При выполнении движений одновременно действуют несколько мышц. Например, сгибание слегка сдерживается мышцами-разгибателями, что позволяет контролировать движение.

Форма мышц бывает разнообразной: длинные, короткие, с веретенообразным телом, с несколькими головками в начале (двуглавые, трехглавые, четырехглавые) и с несколькими сухожилиями в месте их прикрепления. В теле человека также имеются мышцы квадратные, треугольные, пирамидальные, круглые, дельтовидные, губчатые, камбаловидные. Мышечные волокна могут идти в различных направлениях даже в пределах одной мышцы, и она совершает различные движения. Некоторые из этих направлений могут быть более напряженными, и участки мышцы, их выполняющие, часто подвержены болезненным изменениям.

Эти движения действительно осмысленны. Даже самая мелкая мышца, спрятанная в глубине тела, двигается по приказу мысли. Часто наше сознание даже не успевает отследить их, поэтому кажется, что мышцы неуправляемы и выполняют свою работу автоматически. Но нет, наши мышцы не столь инициативны и без приказа расходовать свою энергию не станут. Выходит, эти мысли—приказы идут постоянно, если человеческое тело бодрствует круглые сутки. Даже во сне многим людям не удается снять глубокие мышечные напряжения и отпустить свое тело на отдых. Движения тела, вырвавшиеся из-под контроля сознания, отражают поток беспокойных, мечущихся мыслей, не останавливающих свой бег ни на мгновение. Можно ли успокоить эту суету мыслей и мышц? Можно, если научиться управлять своими мыслями. Правда, это непростая задача. Но зато верно и обратное: спокойные расслабленные не болезненные мышцы тела дают возможность «расслабиться» и психике человека, поэтому глубокий отдых тела так освежает и успокаивает. Мысль материализуется в движении, движение осмысливается. Чем больше осознанности в движениях человека, тем меньше у него мышечной усталости и лишних трат энергии.

Мышцы, активная часть двигательного аппарата, состоят из пучков поперечно-полосатых волокон. Волокна, идущие параллельно друг другу, объединяются в пучки и «упаковываются» в оболочку из рыхлой соединительной ткани. Это пучки первого порядка. Объединившись, несколько первичных пучков дают пучки второго порядка и так далее, пока не наберется брюшко мышцы, покрытое соединительнотканной оболочкой – фасцией.Все соединительнотканные прослойки, имеющиеся в мышце, по мере сужения брюшка переходят в сухожилия. Они более прочные и плотные и не имеют способности сокращаться. С помощью сухожилий мышцы прикрепляется к костям скелета. [1]

Начало мышцы – в месте прикрепления ее к неподвижной части скелета (Н), а место прикрепления сухожилия к подвижным частям скелета – подвижная точка (П). (Далее в тексте Н и П, действия мышцы – Д.)

К каждой мышце подходят питающие ее сосуды – обмен веществ в мышцах очень велик. Нервные волокна обеспечивают передачу информации от ЦНС к мышце и обратно. Нервно-сосудистые пучки входят в тело мышцы в определенных местах, называемых воротами мышцы и распределяются по всей ее толще.

Внутреннее движение мышцы, которое происходит благодаря поперечнополосатой мышечной ткани, производит внешнее движение – сближение точек прикрепления мышцы к костям. Сила мышцы определяется ее массой (количеством волокон в ней). Более длинная мышца дает возможность подвижной точке совершать большие перемещения, а чем длиннее рычаг, который она приводит в действие, тем сильнее это действие. Но тонкие движения такой мышце менее доступны. В нормальном состоянии скелетные мышцы немного напряжены, что определяет тонус мышцы.

Форма мышц бывает разнообразной: длинные, короткие, с веретенообразным телом, с несколькими головками в начале (двуглавые, трехглавые, четырехглавые) и с несколькими сухожилиями в месте их прикрепления. В теле человека также имеются мышцы квадратные, треугольные, пирамидальные, круглые, дельтовидные, губчатые, камбаловидные. Мышечные волокна могут идти в различных направлениях даже в пределах одной мышцы, и она совершает различные движения. Некоторые из этих направлений могут быть более напряженными, и участки мышцы, их выполняющие, часто подвержены болезненным изменениям.

МЫШЦЫ СПИНЫ

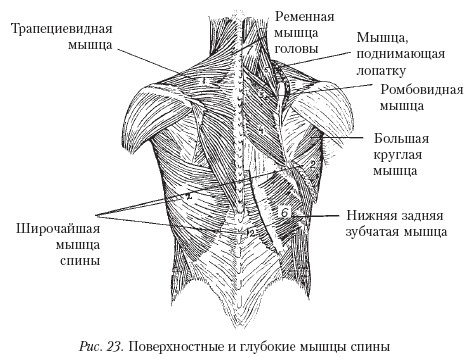

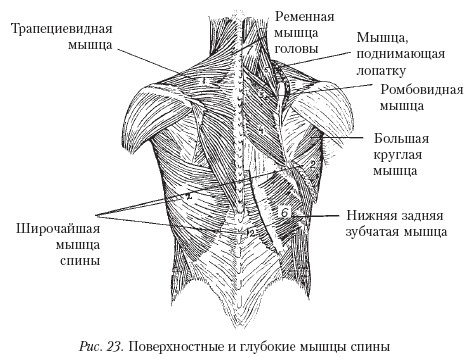

Поверхностные мышцы спины Трапециевидная мышца

Занимает верхнюю часть спины вплоть до затылка, имеет треугольную форму, две мышцы образуют трапецию.

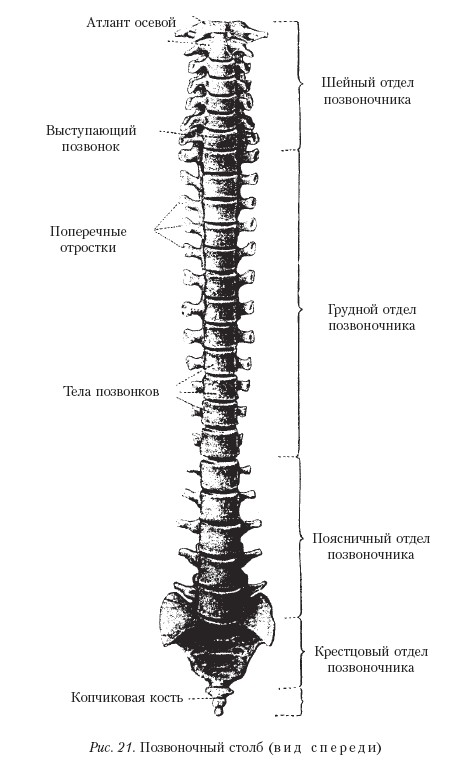

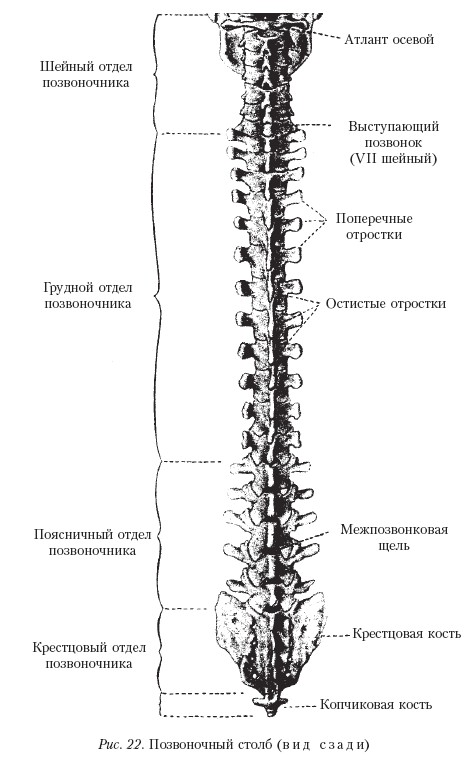

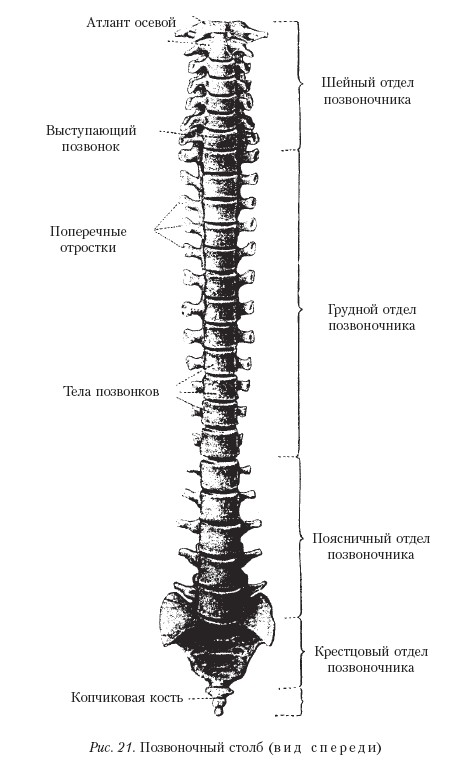

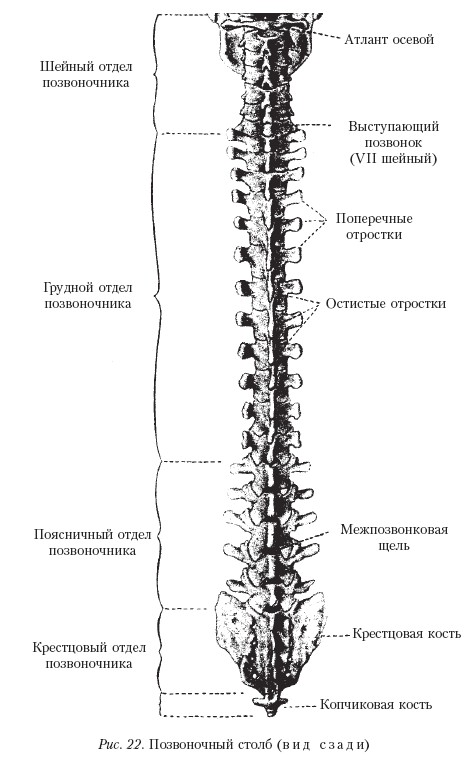

Н: остистые отростки всех грудных позвонков и седьмого шейного, выйная связка, наружный затылочный выступ, верхняя выйная линия.

П: ость лопатки, акромион, ключица.

Д: вращает лопатку нижним углом наружу за счет верхних пучков; приводит к позвоночнику; опускает (участвуют нижние волокна трапециевидной мышцы);

поднимает кверху плечевой пояс (верхние волокна), тянет кзади и к середине, сближая лопатки (все волокна);

поворачивает голову.

Широчайшая мышца спины

Занимает всю нижнюю часть спины, подходя своим верхним краем под нижний конец трапециевидной мышцы.

Н: остистые отростки грудных позвонков с седьмого по двенадцатый, крестец, задняя часть гребня подвздошной кости, четыре нижних ребра, пояснично-грудная фасция.

П: гребень малого бугорка плечевой кости.

Д: приводит плечо, разгибает, вращает его кнутри;

расширяет грудную клетку на вдохе при фиксированных руках;

подтягивает туловище на перекладине к рукам. Ромбовидные мышцы, большая и малая

Лежат под трапециевидной мышцей, имеют форму ромба. Н: остистые отростки четырех верхних грудных позвонков – большая и двух нижних шейных – малая. П: позвоночный край лопатки.

Д: поднимают, приближают лопатку к позвоночнику, вместе с антагонистами передней зубчатой мышцы фиксируют позвоночный край лопатки на грудной клетке.

Мышца, поднимающая лопатку

Лежит в задней области шеи выше ромбовидных мышц, идет вниз и кнаружи.

Н: задние бугорки поперечных отростков четырех верхних шейных позвонков.

П: верхний угол лопатки.

Д: поднимает лопатку и приближает ее к позвоночнику.

Глубокие мышцы спины(рис. 23) Верхняя задняя зубчатая мышца

Лежит под ромбовидными мышцами, идет вниз и кнаружи. Н: остистые отростки двух нижних шейных позвонков и двух верхних грудных. П: II–V ребра.

Д: вспомогательная мышца вдоха, поднимает верхние ребра.

Нижняя задняя зубчатая мышца

Лежит под широчайшей мышцей спины и идет косо вверх и кнаружи.

Н: остистые отростки двух нижних грудных и двух верхних поясничных позвонков. П: IX–XII ребра. Д: опускает нижние ребра.

Мышца, выпрямляющая позвоночник

Мышца, выпрямляющая позвоночник

Идет от крестца, остистых отростков поясничных позвонков, пояснично-грудной фасции, подвздошного гребня до затылка и делится на три части соответственно прикреплению.

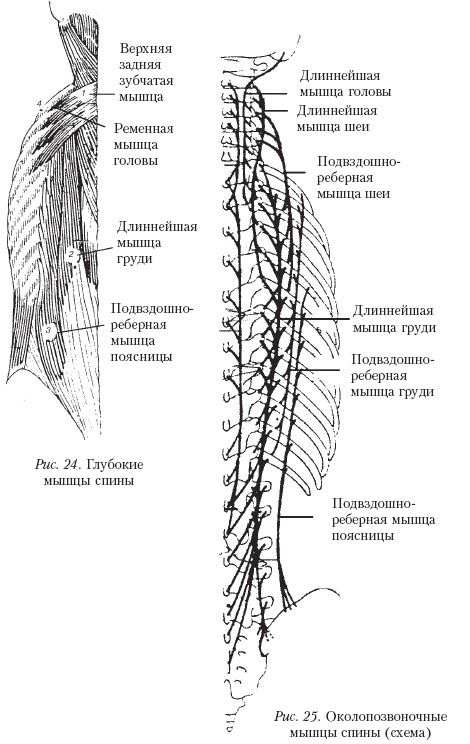

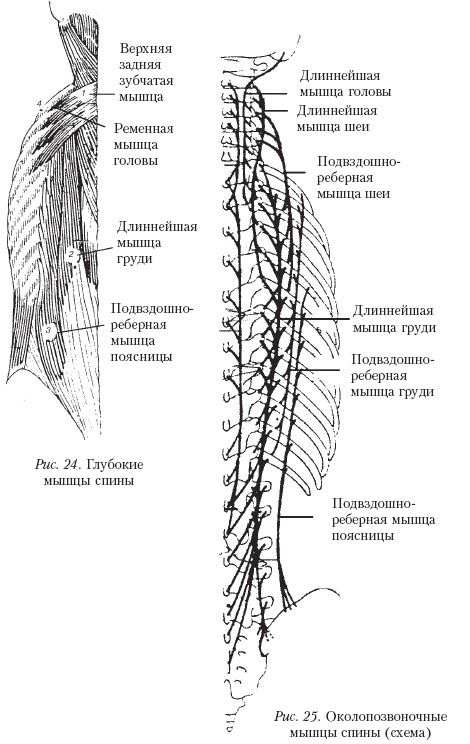

Длиннейшая мышца груди(рис. 24, 25)

Н: подвздошный гребень, остистые отростки поясничных и крестцовых позвонков, поперечные отростки нижних шести грудных позвонков.

П: реберные отростки поясничных позвонков, углы нижних одиннадцати ребер, поперечные отростки всех грудных позвонков.

Д: разгибает позвоночник, наклоняет его в свою сторону.

Длиннейшая мышца шеи(рис. 25)

Н: поперечные отростки верхних шести грудных позвонков.

П: поперечные отростки шести шейных позвонков. Д: разгибает верхне-грудной и шейный отделы позвоночника, наклоняет его в свою сторону.

Длиннейшая мышца головы(рис. 25)

Длиннейшая мышца головы(рис. 25)

Н: поперечные отростки с седьмого грудного по третий шейный позвонки.

П: сосцевидный отросток затылочной кости.

Д: наклоняет голову назад и в сторону, поворачивая лицо в сторону сокращения.

Подвздошно-реберная мышца(рис. 24)

Подвздошно-реберная мышца поясницы(рис. 24, 25)

Н: подвздошный гребень.

П: углы V–XII ребер.

Д: разгибает позвоночник при одностороннем сокращении, наклоняет его в сторону.

Подвздошно-реберная мышца груди(рис. 25)

Н: углы нижних шести ребер. П: углы верхних шести ребер.

Д: разгибает туловище, наклоняет его в сторону, уплощает грудной кифоз.

Подвздошно-реберная мышца шеи(рис. 25) Н: углы III–VI ребер.

П: поперечные отростки четвертого – шестого шейных позвонков.

Д: разгибает шейный отдел позвоночника, наклоняет его в сторону.

Занимает верхнюю часть спины вплоть до затылка, имеет треугольную форму, две мышцы образуют трапецию.

Н: остистые отростки всех грудных позвонков и седьмого шейного, выйная связка, наружный затылочный выступ, верхняя выйная линия.

П: ость лопатки, акромион, ключица.

Д: вращает лопатку нижним углом наружу за счет верхних пучков; приводит к позвоночнику; опускает (участвуют нижние волокна трапециевидной мышцы);

поднимает кверху плечевой пояс (верхние волокна), тянет кзади и к середине, сближая лопатки (все волокна);

поворачивает голову.

Широчайшая мышца спины

Занимает всю нижнюю часть спины, подходя своим верхним краем под нижний конец трапециевидной мышцы.

Н: остистые отростки грудных позвонков с седьмого по двенадцатый, крестец, задняя часть гребня подвздошной кости, четыре нижних ребра, пояснично-грудная фасция.

П: гребень малого бугорка плечевой кости.

Д: приводит плечо, разгибает, вращает его кнутри;

расширяет грудную клетку на вдохе при фиксированных руках;

подтягивает туловище на перекладине к рукам. Ромбовидные мышцы, большая и малая

Лежат под трапециевидной мышцей, имеют форму ромба. Н: остистые отростки четырех верхних грудных позвонков – большая и двух нижних шейных – малая. П: позвоночный край лопатки.

Д: поднимают, приближают лопатку к позвоночнику, вместе с антагонистами передней зубчатой мышцы фиксируют позвоночный край лопатки на грудной клетке.

Мышца, поднимающая лопатку

Лежит в задней области шеи выше ромбовидных мышц, идет вниз и кнаружи.

Н: задние бугорки поперечных отростков четырех верхних шейных позвонков.

П: верхний угол лопатки.

Д: поднимает лопатку и приближает ее к позвоночнику.

Глубокие мышцы спины(рис. 23) Верхняя задняя зубчатая мышца

Лежит под ромбовидными мышцами, идет вниз и кнаружи. Н: остистые отростки двух нижних шейных позвонков и двух верхних грудных. П: II–V ребра.

Д: вспомогательная мышца вдоха, поднимает верхние ребра.

Нижняя задняя зубчатая мышца

Лежит под широчайшей мышцей спины и идет косо вверх и кнаружи.

Н: остистые отростки двух нижних грудных и двух верхних поясничных позвонков. П: IX–XII ребра. Д: опускает нижние ребра.

Идет от крестца, остистых отростков поясничных позвонков, пояснично-грудной фасции, подвздошного гребня до затылка и делится на три части соответственно прикреплению.

Длиннейшая мышца груди(рис. 24, 25)

Н: подвздошный гребень, остистые отростки поясничных и крестцовых позвонков, поперечные отростки нижних шести грудных позвонков.

П: реберные отростки поясничных позвонков, углы нижних одиннадцати ребер, поперечные отростки всех грудных позвонков.

Д: разгибает позвоночник, наклоняет его в свою сторону.

Длиннейшая мышца шеи(рис. 25)

Н: поперечные отростки верхних шести грудных позвонков.

П: поперечные отростки шести шейных позвонков. Д: разгибает верхне-грудной и шейный отделы позвоночника, наклоняет его в свою сторону.

Н: поперечные отростки с седьмого грудного по третий шейный позвонки.

П: сосцевидный отросток затылочной кости.

Д: наклоняет голову назад и в сторону, поворачивая лицо в сторону сокращения.

Подвздошно-реберная мышца(рис. 24)

Подвздошно-реберная мышца поясницы(рис. 24, 25)

Н: подвздошный гребень.

П: углы V–XII ребер.

Д: разгибает позвоночник при одностороннем сокращении, наклоняет его в сторону.

Подвздошно-реберная мышца груди(рис. 25)

Н: углы нижних шести ребер. П: углы верхних шести ребер.

Д: разгибает туловище, наклоняет его в сторону, уплощает грудной кифоз.

Подвздошно-реберная мышца шеи(рис. 25) Н: углы III–VI ребер.

П: поперечные отростки четвертого – шестого шейных позвонков.

Д: разгибает шейный отдел позвоночника, наклоняет его в сторону.

Приемы массажа: растирание

Растирание – это смещение кожи и более глубоких тканей в различных направлениях с образованием кожной складки.

При выполнении приема кисть массажиста непременно должна иметь опору на поверхности массируемого участка, для того чтобы контролировать глубину проникновения в ткани и регулировать его интенсивность. Пальцы или другая часть кисти массажиста плотно прижимается к коже и не проскальзывает при исполнении приема. Растирание чередуется с поглаживанием и проводится перед разминанием.

Растирание выполняется достаточно быстро – до 60 движений в минуту. Но чем медленнее движутся руки массажиста, тем эффективнее его действие. Направление массажных линий, по которым происходит растирание, не зависит от хода лимфотока, поскольку прием локален в каждом отдельном акте растирающего движения. Чтобы усилить воздействие на растираемый участок, увеличивают угол постановки пальцев к поверхности тела. Чем ближе угол к 90°, тем глубже проникновение в ткани. Все разнонаправленные движения выполняются попеременно, чтобы не подвергать кожу дополнительному растяжению.

Потеря опоры при растирании приводит к утрате контроля за глубиной проникновения в ткани, и прием может быть исполнен глубже и больнее, чем массажист может себе позволить, работая с конкретным человеком.

Растирание способствует:

• увеличению подвижности тканей, размягчению, разрыхлению патологических образований (отвердение тканей, отложение солей и других веществ), растягиванию рубцов и спаек;

• усилению притока лимфы и крови к массируемому участку, перераспределению жидкостей в тканях и в межтканевых пространствах;

• улучшению проводимости нервных волокон.

• повышению сократительной способности мышц, их эластичности и подвижности.

Основные приемы растирания

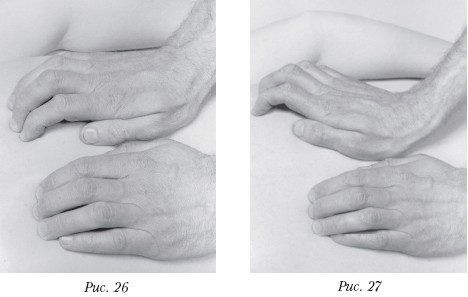

Прямолинейное растирание

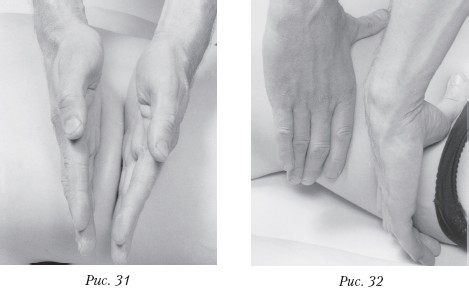

(рис. 26)

Прием выполняется концевыми фалангами одного или нескольких пальцев одной или обеих рук.

Прием выполняется концевыми фалангами одного или нескольких пальцев одной или обеих рук.

В исходном положении кисти рук массажиста располагаются параллельно друг другу с опорой на основания ладоней, пальцы расслаблены и слегка согнуты в межфаланговых суставах, подушечки плотно прижаты к поверхности кожи.

Собственно растирание происходит при смещении подушечек пальцев к основаниям ладоней, при этом кожа и более глубокие ткани плавно растягиваются и перетираются друг о друга. Когда достигается максимальное натяжение в тканях, пальцы возвращаются в исходное положение вместе со смещенным участком кожи за счет ее естественной упругости. Руки массажиста переставляются на следующий участок.

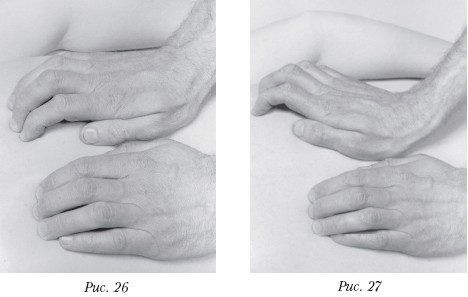

Круговое растирание пальцами(рис. 27)

Исходное положение рук массажиста такое же, как и при выполнении прямолинейного растирания. Отличие этого приема состоит в том, что растирающее движение пальцев массажиста происходит по дуге в направлении мизинцев. Подушечки пальцев также плотно прижаты к коже массируемого участка, плавно смещают его с постепенно увеличивающейся силой давления и также плавно возвращаются в исходное положение, снижая нажим на кожу. Прием выполняется обеими руками попеременно, чтобы не растягивать кожу на разрыв.

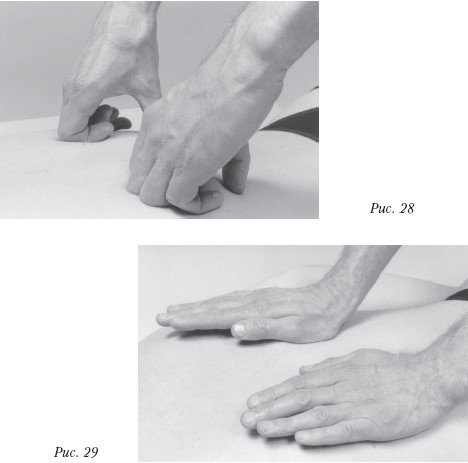

Круговое гребнеобразное растирание(рис. 28)

Большие пальцы рук устанавливаются перпендикулярно плоскости ладони. Они выполняют роль опоры при исполнении приема. Остальные четыре пальца каждой руки согнуты в межфаланговых суставах так, что тыльные поверхности средних фаланг образуют плоскость, которая плотно прижимается к коже и является растирающим гребнем.

Растирающее движение производится плоскостью средних фаланг пальцев по дуге в направлении мизинца. После того как достигается максимальное натяжение тканей, кисть массажиста возвращается в исходное положение за счет естественной упругости кожи. Пальцы не должны смещаться друг относительно друга, не надо работать костяшками суставов. Этот прием более глубокий, чем предыдущие.

Растирание основаниями ладоней(рис. 29)

Кисти рук массажиста расслаблены, параллельны друг другу, опираются основаниями ладоней на массируемый участок. Попеременно действуя обеими руками, массажист прижимает кожу и подлежащие ткани основаниями ладоней и смещает их вперед и в сторону в направлении мизинцев. Растирающая нагрузка при этом плавно нарастает до своего максимума. Затем рабочая кисть по той же траектории возвращается в исходное положение вместе с ра

Кисти рук массажиста расслаблены, параллельны друг другу, опираются основаниями ладоней на массируемый участок. Попеременно действуя обеими руками, массажист прижимает кожу и подлежащие ткани основаниями ладоней и смещает их вперед и в сторону в направлении мизинцев. Растирающая нагрузка при этом плавно нарастает до своего максимума. Затем рабочая кисть по той же траектории возвращается в исходное положение вместе с ра

стираемым участком кожи, и давление на него плавно уменьшается. Руки попеременно переставляются вперед вдоль массажной линии. Прием глубокий и сильный, может выполняться одной рукой с отягощением свободной кистью.

стираемым участком кожи, и давление на него плавно уменьшается. Руки попеременно переставляются вперед вдоль массажной линии. Прием глубокий и сильный, может выполняться одной рукой с отягощением свободной кистью.

Граблеобразное растирание(рис. 30)

Пальцы рук массажиста широко расставлены, как и при исполнении граблеобразного поглаживания. Опора на основания ладоней. Растирающее движение осуществляется подушечками пальцев в направлении оснований ладоней, как и при прямолинейном растирании. Прием можно выполнять одной рукой, двумя руками одновременно и попеременно. Применяется на грудной клетке для проработки межреберных мышц и ребер.

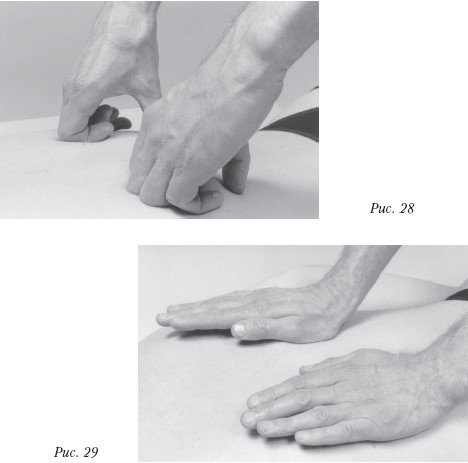

Пиление(рис. 31)

Прием выполняется ребрами ладоней. Кисти рук массажиста устанавливаются параллельно на расстоянии 1,5–3 см. Между ладонями формируется валик из массируемой ткани, который растирается разнонаправленными движениями кистей. Применяется на спине вдоль позвоночника, в области поясницы, на ягодицах, животе для проработки больших подкожных жировых отложений.

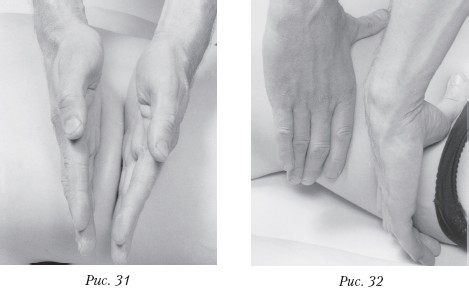

Пересекание(рис. 32)

Выполняется лучевыми краями кистей. Большие пальцы максимально отведены в плоскостях ладоней. Дуги, образовавшиеся между первыми и вторыми пальцами рук, устанавливаются на боковую поверхность туловища (например, в области поясницы) таким образом, что кисти располагаются параллельно и тыльными сторонами направлены навстречу друг другу. Между кистями 1,5–3 см. Разнонаправленными движениями обеих кистей производят растирание кожной складки.

При выполнении приема кисть массажиста непременно должна иметь опору на поверхности массируемого участка, для того чтобы контролировать глубину проникновения в ткани и регулировать его интенсивность. Пальцы или другая часть кисти массажиста плотно прижимается к коже и не проскальзывает при исполнении приема. Растирание чередуется с поглаживанием и проводится перед разминанием.

Растирание выполняется достаточно быстро – до 60 движений в минуту. Но чем медленнее движутся руки массажиста, тем эффективнее его действие. Направление массажных линий, по которым происходит растирание, не зависит от хода лимфотока, поскольку прием локален в каждом отдельном акте растирающего движения. Чтобы усилить воздействие на растираемый участок, увеличивают угол постановки пальцев к поверхности тела. Чем ближе угол к 90°, тем глубже проникновение в ткани. Все разнонаправленные движения выполняются попеременно, чтобы не подвергать кожу дополнительному растяжению.

Потеря опоры при растирании приводит к утрате контроля за глубиной проникновения в ткани, и прием может быть исполнен глубже и больнее, чем массажист может себе позволить, работая с конкретным человеком.

Растирание способствует:

• увеличению подвижности тканей, размягчению, разрыхлению патологических образований (отвердение тканей, отложение солей и других веществ), растягиванию рубцов и спаек;

• усилению притока лимфы и крови к массируемому участку, перераспределению жидкостей в тканях и в межтканевых пространствах;

• улучшению проводимости нервных волокон.

• повышению сократительной способности мышц, их эластичности и подвижности.

Основные приемы растирания

Прямолинейное растирание

(рис. 26)

В исходном положении кисти рук массажиста располагаются параллельно друг другу с опорой на основания ладоней, пальцы расслаблены и слегка согнуты в межфаланговых суставах, подушечки плотно прижаты к поверхности кожи.

Собственно растирание происходит при смещении подушечек пальцев к основаниям ладоней, при этом кожа и более глубокие ткани плавно растягиваются и перетираются друг о друга. Когда достигается максимальное натяжение в тканях, пальцы возвращаются в исходное положение вместе со смещенным участком кожи за счет ее естественной упругости. Руки массажиста переставляются на следующий участок.

Круговое растирание пальцами(рис. 27)

Исходное положение рук массажиста такое же, как и при выполнении прямолинейного растирания. Отличие этого приема состоит в том, что растирающее движение пальцев массажиста происходит по дуге в направлении мизинцев. Подушечки пальцев также плотно прижаты к коже массируемого участка, плавно смещают его с постепенно увеличивающейся силой давления и также плавно возвращаются в исходное положение, снижая нажим на кожу. Прием выполняется обеими руками попеременно, чтобы не растягивать кожу на разрыв.

Круговое гребнеобразное растирание(рис. 28)

Большие пальцы рук устанавливаются перпендикулярно плоскости ладони. Они выполняют роль опоры при исполнении приема. Остальные четыре пальца каждой руки согнуты в межфаланговых суставах так, что тыльные поверхности средних фаланг образуют плоскость, которая плотно прижимается к коже и является растирающим гребнем.

Растирающее движение производится плоскостью средних фаланг пальцев по дуге в направлении мизинца. После того как достигается максимальное натяжение тканей, кисть массажиста возвращается в исходное положение за счет естественной упругости кожи. Пальцы не должны смещаться друг относительно друга, не надо работать костяшками суставов. Этот прием более глубокий, чем предыдущие.

Растирание основаниями ладоней(рис. 29)

Граблеобразное растирание(рис. 30)

Пальцы рук массажиста широко расставлены, как и при исполнении граблеобразного поглаживания. Опора на основания ладоней. Растирающее движение осуществляется подушечками пальцев в направлении оснований ладоней, как и при прямолинейном растирании. Прием можно выполнять одной рукой, двумя руками одновременно и попеременно. Применяется на грудной клетке для проработки межреберных мышц и ребер.

Пиление(рис. 31)

Прием выполняется ребрами ладоней. Кисти рук массажиста устанавливаются параллельно на расстоянии 1,5–3 см. Между ладонями формируется валик из массируемой ткани, который растирается разнонаправленными движениями кистей. Применяется на спине вдоль позвоночника, в области поясницы, на ягодицах, животе для проработки больших подкожных жировых отложений.

Пересекание(рис. 32)

Выполняется лучевыми краями кистей. Большие пальцы максимально отведены в плоскостях ладоней. Дуги, образовавшиеся между первыми и вторыми пальцами рук, устанавливаются на боковую поверхность туловища (например, в области поясницы) таким образом, что кисти располагаются параллельно и тыльными сторонами направлены навстречу друг другу. Между кистями 1,5–3 см. Разнонаправленными движениями обеих кистей производят растирание кожной складки.