Страница:

Однако новые убеждения Гоголя не могли развеять никакие предупреждения. В 1845 году он сжигает рукопись второго тома «Мертвых душ». А в 1847 году выпускает книгу «Выбранные места из переписки с друзьями».

Позабыв, оставив в стороне искусство художника, Гоголь обратился к современникам с прямым публицистическим словом. Тематика книги широка. Гоголь рассуждает об обязанностях помещика по отношению к крепостным крестьянам, роли женщины в семье и губернаторши в обществе, нравственном значении болезней, церкви, Карамзине и Пушкине, историческом живописце Иванове, сельском суде и празднике Пасхи. Он призывает «возлюбить Россию» и «проездиться» по ней. Он презрительно отзывается о многих европейских общественных институтах: светском образовании, судебной системе, формальном равенстве граждан перед законом. Этому он противопоставляет истинно русские ценности: аскетизм и самоотречение, нравственное единство, вершиной которого является христианство, религиозная вера.

«Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже то, что у мужика нет вовсе для этого времени. После стольких работ никакая книжонка не полезет в голову, и, пришедши домой, он заснет, как убитый, богатырским сном. <…> Народ наш не глуп, что бежит, как от чорта, от всякой письменной бумаги. Знает, что там притык всей человеческой путаницы, крючкотворства и каверзничеств. По-настоящему ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых» («Русский помещик»).

«Во имя Бога берите всякую должность, какая б ни была вам предложена, и не смущайтесь ничем» («Занимающему важное место»).

«Служить же теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже сам Христос…» («Страхи и ужасы России»).

«Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои – гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва – и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие» («Близорукому приятелю»).

Без Бога, оказывается, невозможно ни служить, ни работать, ни читать книги, ни понимать историю!

Гоголевское самоуничижение (книга открывалась «Завещанием», в котором писатель призывал не ставить ему памятника, не оплакивать его и утверждал, что в его сочинениях больше того, что надо осуждать, а не того, что заслуживает похвалы) оборачивалось грандиозным самомнением: писатель выступал как некий апостол, пророк, с высоты обретенного религиозного знания разрешающий любые мучительные земные вопросы. Гоголь упоминает об исторических проблемах России: голодающих целых губерниях, «язве роскоши», лихоимстве чиновников. «Соотечественники! страшно!..» – восклицает он в «Завещании».

Но в его воображаемой, утопической России все проблемы разрешаются одним и тем же путем, невозможным в других странах.

«Есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства… еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе… <…> Ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник воскресенья Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других» («Светлое воскресенье»).

Идеологические схватки вокруг «Выбранных мест…» далеко превзошли толки о «Ревизоре» и споры о «Мертвых душах». Людей, не принимающих идей Гоголя, возмущенных ими, оказалось много больше, чем его поклонников и соратников. Писатель был удивлен и обескуражен: «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться для того, чтобы видеть все свое неряшество и меньше грешить вперед», – признается он В. А. Жуковскому, вспомнив одного из главных своих персонажей (6 марта 1847 г.).

Особенно важным, заметным, весомым оказалось слово В. Г. Белинского. Критик когда-то поддержал первые вещи Гоголя, объявил его «поэтом действительности», главой натуральной школы, помогал Гоголю в издании «Мертвых душ» и написал о поэме большую статью. «Выбранные места…» потрясли «неистового Виссариона» (такое прозвище было у Белинского среди друзей) и вызвали знаменитое «Письмо к Гоголю» (15 июня 1847 г.), которое умирающий от чахотки Белинский написал, находясь на лечении за границей. Услышавший письмо в авторском чтении А. И. Герцен заметил: «Это – гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его» (П. В. Анненков. «Литературные воспоминания»).

Послание, конечно, было адресовано не только автору книги. Это было открытое письмо, в котором критик, не оглядываясь на цензуру и литературные приличия, изложил свой взгляд на затронутые Гоголем мучительные русские вопросы.

В книге Гоголя Белинский увидел не моральный урок, а неискренность, боязнь смерти, желание подольститься к власти, но главное – непонимание стоящих перед страной проблем и способов их решения. В ответ на гоголевскую проповедь самосовершенствования и утопию единства помещика и крепостного мужика, народа и царя Белинский выдвигал свою общественную программу: «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть». В конце письма Белинский добавлял: «Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России».

Даже в резкой полемике критик четко обозначает дистанцию между собой и Гоголем: «дело идет… о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас». Он по-прежнему ценит Гоголя как замечательного писателя, а не религиозного мыслителя: «Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого Вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге».

Потрясение писателя тоже было велико. Он смог ответить только через два месяца (первый вариант письма был уничтожен, от него сохранились лишь фрагменты): «Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, все во мне потрясено. Могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражения еще прежде, чем получил я ваше письмо. <…> Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды. <…> Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все то, что ни есть в ней теперь».

В конце этого растерянного ответа возникает гоголевское прозрение, с которым, вероятно, согласился бы и Белинский: «Мы ребенки перед этим веком. Поверьте мне, что и вы, и я виновны равномерно перед ним. И вы, и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы? Точно так же, как я упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы; как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались» (Гоголь – В. Г. Белинскому, 10 августа 1847 г.).

Через год Белинский умер. Письмо к Гоголю было опубликовано в России лишь в 1906 году, до этого чтение его считалось преступлением. Достоевский был приговорен к расстрелу фактически за то, что публично читал это письмо на собрании Петрашевского.

Диалог Белинского и Гоголя был продолжением великого спора о судьбе и историческом пути России, который начали Чаадаев и Пушкин, продолжили западники и славянофилы, люди сороковых годов и нигилисты-шестидесятники, народники и большевики. Эти мучительные русские вопросы наследовали и двадцатый век, и даже век двадцать первый.

А жизненный ответ Гоголя был снова неожиданным. Вместо возвращения к художественному творчеству, чего ожидал от него не только Белинский, он еще более «усредоточился в себе».

Над вторым томом «Мертвых душ» Гоголь работает очень медленно, по инерции, изредка читая главы немногочисленным друзьям. Все его мысли занимают религиозные вопросы. Из непонятого пророка он превращается в неистового подвижника, аскета, светского монаха. Он тщательно соблюдает все религиозные обряды, постится, читает душеполезные книги.

В начале 1848 года Гоголь отправляется в Иерусалим. Но и путешествие к Гробу Господню лишь ненадолго воодушевило его, а вскоре принесло дополнительные страдания. Реальность уступала тому образу, который писатель создал в своем воображении. Гоголь ощутил себя недостойным христианином.

«Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, – и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное» (Гоголь – В. А. Жуковскому, 28 февраля 1850 г.).

В апреле 1848 года писатель возвращается в Россию и кочует по стране: ездит на родину, живет в Одессе и Петербурге, но больше всего – в Москве.

Те, кто встречался с Гоголем в последние годы, видели изможденного, уставшего человека, тем не менее продолжавшего упорно работать над книгой, словно выполнявшего некий обет. «Не могу понять, что со мною делается. От преклонного ли возраста, действующего в нас вяло и лениво, от изнурительного ли болезненного состояния, от климата ли, производящего его, но я просто не успеваю ничего делать. Время летит так, как еще никогда не помню. Встаю рано, с утра принимаюсь за перо, никого к себе не впускаю, откладываю на сторону все прочие дела, даже письма к людям близким, – и при всем том так немного из меня выходит строк! Кажется, просидел за работой не больше как час, смотрю на часы, – уже время обедать. Некогда даже пройтись и прогуляться… Конец делу еще не скоро, т. е. разумею конец „Мертвых душ“» (Гоголь – П. А. Плетневу, 21 января 1850 г.).

В 1850 году он делает предложение знатной даме А. М. Виельгорской, но получает отказ. Это единственная известная гоголевская попытка найти семейное счастье.

В январе 1852 года умирает другая женщина, сестра поэта H. М. Языкова, с которой Гоголь испытывал духовную близость. «На панихиде он сказал: „Все для меня кончено!“ С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал морить себя голодом, попрекая себя в обжорстве» (А. С. Хомяков – А. Н. Попову, февраль 1852 г.).

В это же время Гоголь встречается со своим духовником, священником Матвеем Константиновским, имевшим на него в последние годы огромное влияние. Содержание их разговоров точно неизвестно, но вскоре наступила развязка.

7 февраля Гоголь исповедуется и причащается. В ночь с 11 на 12 февраля он сжигает рукопись «Мертвых душ», в слезах признаваясь знакомому: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, – вот он к чему меня подвинул!»

Когда-то Гоголь сжег первую поэму. Это была драма, но у юного сочинителя все еще было впереди. Сожжение «Мертвых душ» стало трагедией. Умирающий великий писатель признавался в поражении: вторая, положительная, книга не удалась. Читатели не могут подтвердить или опровергнуть эту точку зрения: остались лишь ранние варианты пяти первых глав.

Через десять дней, 21 февраля 1852 года, великий меланхолик умер – согласно диагнозу, в том числе и от приступов меланхолии.

В описи гоголевского имущества, сделанной после смерти, значатся два сюртука, трое брюк, четыре галстука, три носовых платка. Чаще всего в применении к этим вещам повторялось слово «старый». Оценили этот жалкий скарб в 43 рубля 88 копеек серебром. Единственной драгоценностью были золотые часы, когда-то подаренные Пушкиным. Ценность главного гоголевского наследия – великих книг – обнаружилась только со временем.

Гоголя похоронили на кладбище Данилова монастыря. Много позже, в 1931 году, могилу перенесли на Новодевичье кладбище. На надгробной плите были вырезаны слова пророка Иеремии: «Горьким моим словом посмеюся».

Потом на могиле поставили памятник, а прежний камень, напоминающий своими очертаниями Голгофу, оказался выброшенным, никому не нужным. Его выкупила Е. С. Булгакова и положила на могилу мужа.

«Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью», – воскликнул в трудную минуту жизни автор «Мастера и Маргариты». Голгофа соединила Гоголя с одним из его замечательных учеников и наследников.

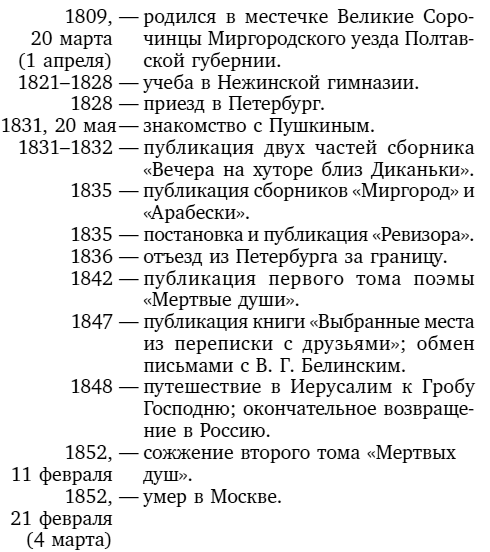

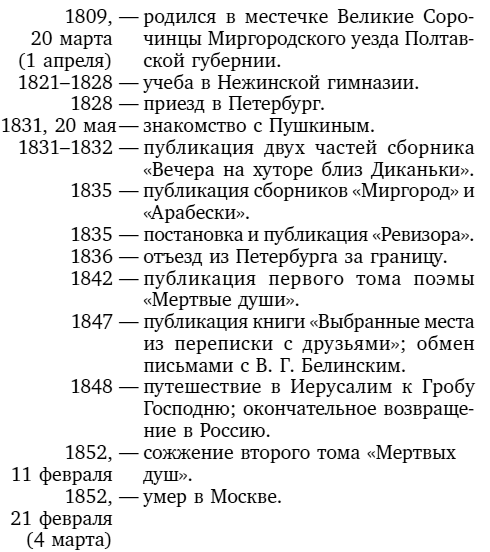

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

«Невский проспект»

ВСЕМОГУЩИЙ НЕВСКИЙ: ЛЮДИ КАК ПРЕДМЕТЫ

ДВЕ СУДЬБЫ: ТРАГЕДИЯ И АНЕКДОТ

Позабыв, оставив в стороне искусство художника, Гоголь обратился к современникам с прямым публицистическим словом. Тематика книги широка. Гоголь рассуждает об обязанностях помещика по отношению к крепостным крестьянам, роли женщины в семье и губернаторши в обществе, нравственном значении болезней, церкви, Карамзине и Пушкине, историческом живописце Иванове, сельском суде и празднике Пасхи. Он призывает «возлюбить Россию» и «проездиться» по ней. Он презрительно отзывается о многих европейских общественных институтах: светском образовании, судебной системе, формальном равенстве граждан перед законом. Этому он противопоставляет истинно русские ценности: аскетизм и самоотречение, нравственное единство, вершиной которого является христианство, религиозная вера.

«Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже то, что у мужика нет вовсе для этого времени. После стольких работ никакая книжонка не полезет в голову, и, пришедши домой, он заснет, как убитый, богатырским сном. <…> Народ наш не глуп, что бежит, как от чорта, от всякой письменной бумаги. Знает, что там притык всей человеческой путаницы, крючкотворства и каверзничеств. По-настоящему ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых» («Русский помещик»).

«Во имя Бога берите всякую должность, какая б ни была вам предложена, и не смущайтесь ничем» («Занимающему важное место»).

«Служить же теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже сам Христос…» («Страхи и ужасы России»).

«Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои – гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва – и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие» («Близорукому приятелю»).

Без Бога, оказывается, невозможно ни служить, ни работать, ни читать книги, ни понимать историю!

Гоголевское самоуничижение (книга открывалась «Завещанием», в котором писатель призывал не ставить ему памятника, не оплакивать его и утверждал, что в его сочинениях больше того, что надо осуждать, а не того, что заслуживает похвалы) оборачивалось грандиозным самомнением: писатель выступал как некий апостол, пророк, с высоты обретенного религиозного знания разрешающий любые мучительные земные вопросы. Гоголь упоминает об исторических проблемах России: голодающих целых губерниях, «язве роскоши», лихоимстве чиновников. «Соотечественники! страшно!..» – восклицает он в «Завещании».

Но в его воображаемой, утопической России все проблемы разрешаются одним и тем же путем, невозможным в других странах.

«Есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства… еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе… <…> Ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник воскресенья Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других» («Светлое воскресенье»).

Идеологические схватки вокруг «Выбранных мест…» далеко превзошли толки о «Ревизоре» и споры о «Мертвых душах». Людей, не принимающих идей Гоголя, возмущенных ими, оказалось много больше, чем его поклонников и соратников. Писатель был удивлен и обескуражен: «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться для того, чтобы видеть все свое неряшество и меньше грешить вперед», – признается он В. А. Жуковскому, вспомнив одного из главных своих персонажей (6 марта 1847 г.).

Особенно важным, заметным, весомым оказалось слово В. Г. Белинского. Критик когда-то поддержал первые вещи Гоголя, объявил его «поэтом действительности», главой натуральной школы, помогал Гоголю в издании «Мертвых душ» и написал о поэме большую статью. «Выбранные места…» потрясли «неистового Виссариона» (такое прозвище было у Белинского среди друзей) и вызвали знаменитое «Письмо к Гоголю» (15 июня 1847 г.), которое умирающий от чахотки Белинский написал, находясь на лечении за границей. Услышавший письмо в авторском чтении А. И. Герцен заметил: «Это – гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его» (П. В. Анненков. «Литературные воспоминания»).

Послание, конечно, было адресовано не только автору книги. Это было открытое письмо, в котором критик, не оглядываясь на цензуру и литературные приличия, изложил свой взгляд на затронутые Гоголем мучительные русские вопросы.

В книге Гоголя Белинский увидел не моральный урок, а неискренность, боязнь смерти, желание подольститься к власти, но главное – непонимание стоящих перед страной проблем и способов их решения. В ответ на гоголевскую проповедь самосовершенствования и утопию единства помещика и крепостного мужика, народа и царя Белинский выдвигал свою общественную программу: «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть». В конце письма Белинский добавлял: «Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России».

Даже в резкой полемике критик четко обозначает дистанцию между собой и Гоголем: «дело идет… о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас». Он по-прежнему ценит Гоголя как замечательного писателя, а не религиозного мыслителя: «Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого Вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге».

Потрясение писателя тоже было велико. Он смог ответить только через два месяца (первый вариант письма был уничтожен, от него сохранились лишь фрагменты): «Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, все во мне потрясено. Могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражения еще прежде, чем получил я ваше письмо. <…> Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды. <…> Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все то, что ни есть в ней теперь».

В конце этого растерянного ответа возникает гоголевское прозрение, с которым, вероятно, согласился бы и Белинский: «Мы ребенки перед этим веком. Поверьте мне, что и вы, и я виновны равномерно перед ним. И вы, и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы? Точно так же, как я упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы; как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались» (Гоголь – В. Г. Белинскому, 10 августа 1847 г.).

Через год Белинский умер. Письмо к Гоголю было опубликовано в России лишь в 1906 году, до этого чтение его считалось преступлением. Достоевский был приговорен к расстрелу фактически за то, что публично читал это письмо на собрании Петрашевского.

Диалог Белинского и Гоголя был продолжением великого спора о судьбе и историческом пути России, который начали Чаадаев и Пушкин, продолжили западники и славянофилы, люди сороковых годов и нигилисты-шестидесятники, народники и большевики. Эти мучительные русские вопросы наследовали и двадцатый век, и даже век двадцать первый.

А жизненный ответ Гоголя был снова неожиданным. Вместо возвращения к художественному творчеству, чего ожидал от него не только Белинский, он еще более «усредоточился в себе».

Над вторым томом «Мертвых душ» Гоголь работает очень медленно, по инерции, изредка читая главы немногочисленным друзьям. Все его мысли занимают религиозные вопросы. Из непонятого пророка он превращается в неистового подвижника, аскета, светского монаха. Он тщательно соблюдает все религиозные обряды, постится, читает душеполезные книги.

В начале 1848 года Гоголь отправляется в Иерусалим. Но и путешествие к Гробу Господню лишь ненадолго воодушевило его, а вскоре принесло дополнительные страдания. Реальность уступала тому образу, который писатель создал в своем воображении. Гоголь ощутил себя недостойным христианином.

«Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, – и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное» (Гоголь – В. А. Жуковскому, 28 февраля 1850 г.).

В апреле 1848 года писатель возвращается в Россию и кочует по стране: ездит на родину, живет в Одессе и Петербурге, но больше всего – в Москве.

Те, кто встречался с Гоголем в последние годы, видели изможденного, уставшего человека, тем не менее продолжавшего упорно работать над книгой, словно выполнявшего некий обет. «Не могу понять, что со мною делается. От преклонного ли возраста, действующего в нас вяло и лениво, от изнурительного ли болезненного состояния, от климата ли, производящего его, но я просто не успеваю ничего делать. Время летит так, как еще никогда не помню. Встаю рано, с утра принимаюсь за перо, никого к себе не впускаю, откладываю на сторону все прочие дела, даже письма к людям близким, – и при всем том так немного из меня выходит строк! Кажется, просидел за работой не больше как час, смотрю на часы, – уже время обедать. Некогда даже пройтись и прогуляться… Конец делу еще не скоро, т. е. разумею конец „Мертвых душ“» (Гоголь – П. А. Плетневу, 21 января 1850 г.).

В 1850 году он делает предложение знатной даме А. М. Виельгорской, но получает отказ. Это единственная известная гоголевская попытка найти семейное счастье.

В январе 1852 года умирает другая женщина, сестра поэта H. М. Языкова, с которой Гоголь испытывал духовную близость. «На панихиде он сказал: „Все для меня кончено!“ С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал морить себя голодом, попрекая себя в обжорстве» (А. С. Хомяков – А. Н. Попову, февраль 1852 г.).

В это же время Гоголь встречается со своим духовником, священником Матвеем Константиновским, имевшим на него в последние годы огромное влияние. Содержание их разговоров точно неизвестно, но вскоре наступила развязка.

7 февраля Гоголь исповедуется и причащается. В ночь с 11 на 12 февраля он сжигает рукопись «Мертвых душ», в слезах признаваясь знакомому: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, – вот он к чему меня подвинул!»

Когда-то Гоголь сжег первую поэму. Это была драма, но у юного сочинителя все еще было впереди. Сожжение «Мертвых душ» стало трагедией. Умирающий великий писатель признавался в поражении: вторая, положительная, книга не удалась. Читатели не могут подтвердить или опровергнуть эту точку зрения: остались лишь ранние варианты пяти первых глав.

Через десять дней, 21 февраля 1852 года, великий меланхолик умер – согласно диагнозу, в том числе и от приступов меланхолии.

В описи гоголевского имущества, сделанной после смерти, значатся два сюртука, трое брюк, четыре галстука, три носовых платка. Чаще всего в применении к этим вещам повторялось слово «старый». Оценили этот жалкий скарб в 43 рубля 88 копеек серебром. Единственной драгоценностью были золотые часы, когда-то подаренные Пушкиным. Ценность главного гоголевского наследия – великих книг – обнаружилась только со временем.

Гоголя похоронили на кладбище Данилова монастыря. Много позже, в 1931 году, могилу перенесли на Новодевичье кладбище. На надгробной плите были вырезаны слова пророка Иеремии: «Горьким моим словом посмеюся».

Потом на могиле поставили памятник, а прежний камень, напоминающий своими очертаниями Голгофу, оказался выброшенным, никому не нужным. Его выкупила Е. С. Булгакова и положила на могилу мужа.

«Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью», – воскликнул в трудную минуту жизни автор «Мастера и Маргариты». Голгофа соединила Гоголя с одним из его замечательных учеников и наследников.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

«Невский проспект»

(1834)

ВСЕМОГУЩИЙ НЕВСКИЙ: ЛЮДИ КАК ПРЕДМЕТЫ

Повесть «Невский проспект» была написана вскоре после «Медного всадника» (с пушкинской поэмой Гоголь познакомился еще в рукописи). Потом она вошла в сборник «Повести» (1842). Пять произведений из семи, входивших в эту книгу, объединены местом действия. Поэтому они вскоре получили общее заглавие «петербургские повести», встав тем самым в ряд сборников-циклов «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Эти книги образовали своеобразную трилогию.

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь от лица рассказчика, беззаботного и словоохотливого пасечника Рудого Панька, непосредственно общался с воображаемыми слушателями: живописал малороссийский (украинский) быт: смешил, пугал, рассказывал анекдоты. «Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть – объяденье, да и полно. Сладость неописанная! Прошлого года… Однако ж что я, в самом деле, разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному» («Предисловие»).

Мир «Вечеров на хуторе близ Диканьки» – единый, целостный, праздничный. «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности», – скажет о первой части «Вечеров…» Пушкин.

В «Миргороде» эта веселость и целостность исчезают. Книга строится на резком контрасте легендарного изображения богатырей-казаков в «Тарасе Бульбе» и анекдотической пошлости отношений двух помещиков в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», мирной жизни «Старосветских помещиков» и страшной фантастики «Вия». Вместо рассказчика здесь появился обобщенный повествователь, уже не беседующий, не добивающийся расположения невидимых слушателей, а размышляющий словно про себя. «Да разве найдутся на свете такие огни и муки, и сила такая, которая пересилила бы русскую силу!» («Тарас Бульба») – «Скучно на этом свете, господа!» («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).

Петербургские повести переносят многие конфликты гоголевских повестей на столичную, городскую почву и соединяют эти противоположности в рамках одного сюжета и сложного стиля.

«Невский проспект» – первая повесть, эпиграф нового цикла. Продолжают его «Нос», «Портрет», «Шинель» и «Записки сумасшедшего».

Композиция повести трехчастна. Истории двух приятелей, художника Пискарева и поручика Пирогова, предваряются приобретающей самостоятельное значение и занимающей большое место экспозицией, описанием главного, вынесенного в заглавие героя: Невского проспекта.

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге, для него он составляет все. Чем не блестит эта улица – красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта».

Кто это говорит? В отличие от «Вечеров на хуторе близ Диканьки», в «Невском проспекте» отсутствует названный по имени Рассказчик. Но это и не безличное повествование от третьего лица. В «Невском проспекте» ведет рассказ личный повествователь, который, в отличие, например, от образа Автора в «Евгении Онегине», лишен биографии, но обладает собственным голосом и системой оценок.

Главным эмоциональным тоном повести является тон преувеличенной похвалы, постоянного удивления, безмерного восхищения, за которым скрываются разные оттенки смеха: юмор, ирония, сарказм.

Главным стилистическим средством гоголевского повествования становятся большие предложения-периоды и огромные, иногда занимающие несколько страниц, абзацы (в экспозиции-описании почти шесть страниц и всего четыре абзаца).

Гоголь необычайно расширяет стилистический диапазон прозы, не отказываясь прямо от теории трех штилей, существенно усложняет ее, надстраивает в этом, по видимости стройном, здании, дополнительные этажи и переходы.

Высокая лексика, архаизмы и библеизмы; романтические формулы; разговорный язык образованного общества (карамзинизмы и пушкинизмы); профессионализмы, украинские диалектизмы, просторечные слова – все это втягивается в воронку гоголевского живописно-избыточного, барочного повествования и переплавляется в нечто небывалое: восхищение многообразием внешнего мира.

В изображении Невского проспекта гоголевский повествователь необычайно прост и в то же время изобретателен.

Сначала он объявляет тезис, обозначает основную мысль: Невский проспект – улица-красавица, всеобщая коммуникация Петербурга, а потом прослеживает, как реализуется это утверждение в течение одного дня: вот всемогущий Невский ранним утром, он же в двенадцать часов дня, потом – с двух до трех часов, с четырех часов, наконец – поздним вечером.

Но в это четко расчисленное по календарю время суток втискивается так много персонажей, наблюдений и попутных соображений, что повесть действительно создает образ густонаселенной столицы, разнообразной жизни большого города.

Способ, позволяющий изобразить множество людей, толпу предложил Пушкин в «энциклопедии русской жизни». Образ большой дороги, быстрого движения появляется в седьмой главе «Евгения Онегина» (строфа 38). Мелькающие перед глазами путников разнообразные явления и предметы сохраняют, однако, свою отдельность, целостность.

Описания Петербурга в первой главе (строфы 35, 48) построены по тому же принципу, но позволяют чуть более пристально разглядеть персонажей.

Похожие описания встречаются и у Гоголя. «Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных салопах, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. <…> В двенадцать часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках».

Но преобладающим в описании города является другой, непушкинский принцип изображения.

«В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущеюся столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой – греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая – пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый – перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая – ножку в очаровательном башмачке, седьмой – галстук, возбуждающий удивление, осьмой – усы, повергающие в изумление».

Точно так же в предшествующих описаниях упоминаются грязный сапог отставного солдата, башмачок молоденькой дамы и гремящая сабля прапорщика, тысячи шляпок, платьев, платков.

Естественное пушкинское изображение (вот купец, вот охтенка с кувшином) в подобных описаниях Гоголя подвергнуто причудливому искажению, прихотливому преувеличению. Повествователь словно рассматривает толпу в сильный бинокль, отчего многие детали приобретают необычайно крупный характер. Сюртук, перстень с талисманом, нос изображены в одном масштабе, уравнены между собой. (В другой повести Гоголь доведет этот прием до гротеска: нос убежит от майора Ковалева и станет человеком выше по чину, чем его бывший хозяин.)

Метонимия – главный гоголевский прием в изображении Невского проспекта. И этот прием чрезвычайно содержателен. Части тела или наряда заменяют человека. Он превращается лишь в приспособление, рамку для демонстрации талии, бакенбардов или шляпки.

Невский проспект в гоголевском изображении представляется ярмаркой тщеславия, всеобщей коммуникацией, по которой шествуют не люди, но – вещи.

История усов здесь заменяет биографию: «Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, – предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорта помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие».

Улыбка, как у чеширского кота из книги Л. Кэролла, отделяется от человека, приобретая самостоятельный и разнообразный характер: «Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх».

Экспозиция заканчивается тем, что из этой толпы, из этой кучи людей и вещей повествователь выхватывает, выделяет двух приятелей.

«– Стой! – закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще. – Видел?

– Видел, чудная, совершенно Перуджинова Бианка.

– Да ты о ком говоришь?

– Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! боже, какие глаза! Все положение, и контура, и оклад лица – чудеса!

– Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону. Что ж ты не идешь за брюнеткою, когда она так тебе понравилась?

– О, как можно! – воскликнул, закрасневшись, молодой человек во фраке. – Как будто она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама, – продолжал он, вздохнувши, – один плащ на ней стоит рублей восемьдесят!

– Простак! – закричал Пирогов, насильно толкнувши его в ту сторону, где развевался яркий плащ ее. – Ступай, простофиля, прозеваешь! а я пойду за блондинкою.

Оба приятеля разошлись».

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь от лица рассказчика, беззаботного и словоохотливого пасечника Рудого Панька, непосредственно общался с воображаемыми слушателями: живописал малороссийский (украинский) быт: смешил, пугал, рассказывал анекдоты. «Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть – объяденье, да и полно. Сладость неописанная! Прошлого года… Однако ж что я, в самом деле, разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному» («Предисловие»).

Мир «Вечеров на хуторе близ Диканьки» – единый, целостный, праздничный. «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности», – скажет о первой части «Вечеров…» Пушкин.

В «Миргороде» эта веселость и целостность исчезают. Книга строится на резком контрасте легендарного изображения богатырей-казаков в «Тарасе Бульбе» и анекдотической пошлости отношений двух помещиков в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», мирной жизни «Старосветских помещиков» и страшной фантастики «Вия». Вместо рассказчика здесь появился обобщенный повествователь, уже не беседующий, не добивающийся расположения невидимых слушателей, а размышляющий словно про себя. «Да разве найдутся на свете такие огни и муки, и сила такая, которая пересилила бы русскую силу!» («Тарас Бульба») – «Скучно на этом свете, господа!» («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).

Петербургские повести переносят многие конфликты гоголевских повестей на столичную, городскую почву и соединяют эти противоположности в рамках одного сюжета и сложного стиля.

«Невский проспект» – первая повесть, эпиграф нового цикла. Продолжают его «Нос», «Портрет», «Шинель» и «Записки сумасшедшего».

Композиция повести трехчастна. Истории двух приятелей, художника Пискарева и поручика Пирогова, предваряются приобретающей самостоятельное значение и занимающей большое место экспозицией, описанием главного, вынесенного в заглавие героя: Невского проспекта.

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге, для него он составляет все. Чем не блестит эта улица – красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта».

Кто это говорит? В отличие от «Вечеров на хуторе близ Диканьки», в «Невском проспекте» отсутствует названный по имени Рассказчик. Но это и не безличное повествование от третьего лица. В «Невском проспекте» ведет рассказ личный повествователь, который, в отличие, например, от образа Автора в «Евгении Онегине», лишен биографии, но обладает собственным голосом и системой оценок.

Главным эмоциональным тоном повести является тон преувеличенной похвалы, постоянного удивления, безмерного восхищения, за которым скрываются разные оттенки смеха: юмор, ирония, сарказм.

Главным стилистическим средством гоголевского повествования становятся большие предложения-периоды и огромные, иногда занимающие несколько страниц, абзацы (в экспозиции-описании почти шесть страниц и всего четыре абзаца).

Гоголь необычайно расширяет стилистический диапазон прозы, не отказываясь прямо от теории трех штилей, существенно усложняет ее, надстраивает в этом, по видимости стройном, здании, дополнительные этажи и переходы.

Высокая лексика, архаизмы и библеизмы; романтические формулы; разговорный язык образованного общества (карамзинизмы и пушкинизмы); профессионализмы, украинские диалектизмы, просторечные слова – все это втягивается в воронку гоголевского живописно-избыточного, барочного повествования и переплавляется в нечто небывалое: восхищение многообразием внешнего мира.

В изображении Невского проспекта гоголевский повествователь необычайно прост и в то же время изобретателен.

Сначала он объявляет тезис, обозначает основную мысль: Невский проспект – улица-красавица, всеобщая коммуникация Петербурга, а потом прослеживает, как реализуется это утверждение в течение одного дня: вот всемогущий Невский ранним утром, он же в двенадцать часов дня, потом – с двух до трех часов, с четырех часов, наконец – поздним вечером.

Но в это четко расчисленное по календарю время суток втискивается так много персонажей, наблюдений и попутных соображений, что повесть действительно создает образ густонаселенной столицы, разнообразной жизни большого города.

Способ, позволяющий изобразить множество людей, толпу предложил Пушкин в «энциклопедии русской жизни». Образ большой дороги, быстрого движения появляется в седьмой главе «Евгения Онегина» (строфа 38). Мелькающие перед глазами путников разнообразные явления и предметы сохраняют, однако, свою отдельность, целостность.

Описания Петербурга в первой главе (строфы 35, 48) построены по тому же принципу, но позволяют чуть более пристально разглядеть персонажей.

Каждый герой, пусть очень коротко, охарактеризован эпитетом или предметной деталью, изображен с точки зрения естественного наблюдателя. Пушкинская «поэзия действительности» торжествует и здесь.

А Петербург неугомонный

Уж барабаном пробужден.

Встает купец, идет разносчик,

На биржу тянется извозчик,

С кувшином охтинка спешит,

Под ней снег утренний хрустит.

Похожие описания встречаются и у Гоголя. «Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных салопах, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. <…> В двенадцать часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках».

Но преобладающим в описании города является другой, непушкинский принцип изображения.

«В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущеюся столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой – греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая – пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый – перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая – ножку в очаровательном башмачке, седьмой – галстук, возбуждающий удивление, осьмой – усы, повергающие в изумление».

Точно так же в предшествующих описаниях упоминаются грязный сапог отставного солдата, башмачок молоденькой дамы и гремящая сабля прапорщика, тысячи шляпок, платьев, платков.

Естественное пушкинское изображение (вот купец, вот охтенка с кувшином) в подобных описаниях Гоголя подвергнуто причудливому искажению, прихотливому преувеличению. Повествователь словно рассматривает толпу в сильный бинокль, отчего многие детали приобретают необычайно крупный характер. Сюртук, перстень с талисманом, нос изображены в одном масштабе, уравнены между собой. (В другой повести Гоголь доведет этот прием до гротеска: нос убежит от майора Ковалева и станет человеком выше по чину, чем его бывший хозяин.)

Метонимия – главный гоголевский прием в изображении Невского проспекта. И этот прием чрезвычайно содержателен. Части тела или наряда заменяют человека. Он превращается лишь в приспособление, рамку для демонстрации талии, бакенбардов или шляпки.

Невский проспект в гоголевском изображении представляется ярмаркой тщеславия, всеобщей коммуникацией, по которой шествуют не люди, но – вещи.

История усов здесь заменяет биографию: «Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, – предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорта помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие».

Улыбка, как у чеширского кота из книги Л. Кэролла, отделяется от человека, приобретая самостоятельный и разнообразный характер: «Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх».

Экспозиция заканчивается тем, что из этой толпы, из этой кучи людей и вещей повествователь выхватывает, выделяет двух приятелей.

«– Стой! – закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще. – Видел?

– Видел, чудная, совершенно Перуджинова Бианка.

– Да ты о ком говоришь?

– Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! боже, какие глаза! Все положение, и контура, и оклад лица – чудеса!

– Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону. Что ж ты не идешь за брюнеткою, когда она так тебе понравилась?

– О, как можно! – воскликнул, закрасневшись, молодой человек во фраке. – Как будто она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама, – продолжал он, вздохнувши, – один плащ на ней стоит рублей восемьдесят!

– Простак! – закричал Пирогов, насильно толкнувши его в ту сторону, где развевался яркий плащ ее. – Ступай, простофиля, прозеваешь! а я пойду за блондинкою.

Оба приятеля разошлись».

ДВЕ СУДЬБЫ: ТРАГЕДИЯ И АНЕКДОТ

Первая сюжетная линия, история Пискарева, начинается как история внезапно возникшей поразительной любви с первого взгляда. Устремившийся за незнакомкой «молодой мечтатель» испытывает, однако, страшное потрясение. Женщина, которую он сравнил с Мадонной итальянского художника XV века Пьетро Перуджино, оказывается обитательницей публичного дома, глупой и пошлой, пустой и праздной.

Лишь в снах Пискарев удостаивается поэтических свиданий и возвышенных разговоров. «Наконец сновидения сделались его жизнию, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне».

Пытаясь сохранить сны как «единственное свое богатство», Пискарев прибегает к приему опиума и приобретает новую надежду. «Если она изъявит чистое раскаяние и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней жениться и, верно, сделаю гораздо лучше, нежели многие, которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже великим. Я возвращу миру прекраснейшее его украшение». Так Гоголь начинает тему спасения падшей женщины, которая будет постоянно повторяться в русской литературе: у Некрасова, Достоевского, Гаршина, Толстого.

Однако «легкомысленный план» приводит Пискарева к окончательной катастрофе. Он не выдерживает второго объяснения, поражается пошлости своей внезапной избранницы и страшно кончает с собой, перерезав горло бритвой. Художник гибнет от своего разочарования, а равнодушный мир даже не замечает этого.

Лишь в снах Пискарев удостаивается поэтических свиданий и возвышенных разговоров. «Наконец сновидения сделались его жизнию, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне».

Пытаясь сохранить сны как «единственное свое богатство», Пискарев прибегает к приему опиума и приобретает новую надежду. «Если она изъявит чистое раскаяние и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней жениться и, верно, сделаю гораздо лучше, нежели многие, которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже великим. Я возвращу миру прекраснейшее его украшение». Так Гоголь начинает тему спасения падшей женщины, которая будет постоянно повторяться в русской литературе: у Некрасова, Достоевского, Гаршина, Толстого.

Однако «легкомысленный план» приводит Пискарева к окончательной катастрофе. Он не выдерживает второго объяснения, поражается пошлости своей внезапной избранницы и страшно кончает с собой, перерезав горло бритвой. Художник гибнет от своего разочарования, а равнодушный мир даже не замечает этого.