Фактически на обслуживание императорской семьи «работали» почти все расходные статьи сметы. Например, «по строительной части» в 1885 г. деньги расходовались на ремонт зданий Зимнего дворца (103 000 руб.), на «исправление подъемной машины на подъезде Ея Величества» (8000 руб.), на возведение «большой каменной пристройки к большой кухне Зимнего дворца» (21 241 руб.), на устройство электрического освещения в Зимнем дворце (49 978 руб.), на устройство и абонемент телефонов (926 руб.).29

Александр III вкладывал огромные средства в пополнение коллекций Императорского Эрмитажа и Оружейной палаты Московского Кремля. Так, в 1885 г., по личному указанию императора, из средств Министерства двора потратили 150 000 руб. на приобретение коллекции старинных серебряных вещей статского советника Мятлева. В 1886 г. Александр III купил за 800 000 руб. и передал в Императорский Эрмитаж весь обширный родовой музей князя С.М. Голицына в Москве: картины, мрамор, монеты, древности и богатейшую библиотека.30

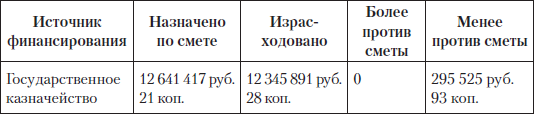

8. Осталось ко времени составления сметы неизрасходованных кредитов на 1 246 296 руб. Была даже экономия по статье «На содержание Членов Императорского Дома», из ассигнованных 1 121 959 руб. сэкономлено 21 819 руб.

9. Крупные ассигнования выделялись на «охрану Особы Его Императорского Величества» (492 000 руб.), но и там сэкономлено 15 011 руб.

10. Залогом финансовой стабильности как Министерства двора так и всей императорской фамилии, являлся так называемый «Запасной капитал», хранимый в процентных бумагах и достигавший колоссальной суммы в 44 712 239 руб.31

11. Наряду с «Запасным капиталом» существовали и другие специальные «именные капиталы». Например, «Капитал Царскосельской фермы», начало ему положил еще Александр I 16 февраля 1824 г.32

12. В структуре капиталов Министерства двора было довольно много депозитов, на которых лежали крупные суммы. Наиболее значительный – «собственный Его Императорского Величества капитал» на 6 246 725 руб., об оборотах его ежегодно представлялся особый отчет. По этой же позиции проходил «Неприкосновенный капитал Великой Княгини Марии Александровны Герцогини Эдинбургской» в размере 942 400 руб. Проценты с этого капитала (7362 фунтов стерлингов в год) высылались герцогине в Лондон 2 раза в год.

В результате консолидированный капитал Министерства Императорского двора к 1 января 1885 г. составил колоссальную сумму в 61 114 524 руб. Следует отметить, что большая часть этой суммы хранилась в процентных бумагах, чья стоимость напрямую зависела от биржевых котировок. Поэтому общая сумма весьма заметно «гуляла». Так, на 1 января 1886 г. консолидированный капитал составил 56 793 306 руб., сократившись на 4 321 217 руб. Финансисты контроля туманно объясняли такое сокращение «изменением показаний стоимости процентных бумаг» и заявляли, что «реально уменьшение наличности» составило «только» 1 163 486 руб., хотя и эту сумму «уменьшения наличности нельзя считать действительной». После туманных и сложных выкладок специалисты контроля приходили к «нужному» выводу, что «Действительное финансовое положение Министерства Императорского двора к 1 января 1886 г.» определяется суммой в 65 912 735 руб.

За колебанием курсов ценных бумаг, принадлежащих Романовым, на фондовых биржах следило руководство финансовых структур Министерства Императорского двора. Поэтому, хотя государственные структуры непосредственно и не вмешивались в дела фондовой биржи, однако правительство было заинтересовано в курсе государственных бумаг и валюты, да и курс частных бумаг для него был не безразличен. Стабильность фондовой биржи служила показателем финансово-экономического и торгово-промышленного состояния страны и влияло на ее кредит. Та же стабильность была залогом прочности финансового положения и самих Романовых. Поэтому на фондовой бирже Министерство финансов (после реформы 1900 г.) имело трех представителей, в их обязанности входила задача регулировать и держать курс правительственных займов.33

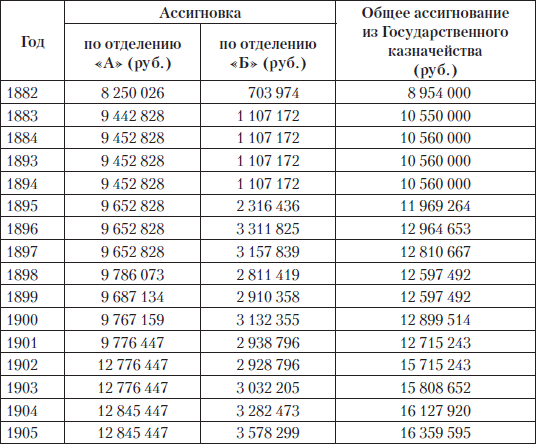

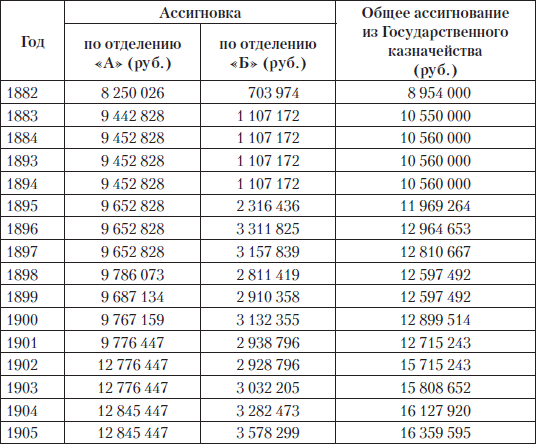

В конце царствования Александра III этот привычный порядок слегка изменяется. 8 мая 1894 г. последовало высочайшее распоряжение, согласно которому порядок истребования средств из Государственного казначейства на нужды Министерства Императорского двора «без предварительного согласования с министром финансов» сохранялся. Однако вводился новый порядок получения кредитов, по которому средства, отпускавшиеся министерству Императорского двора, разделялись на две позиции: «ассигновка по отделению А» и «ассигновка по отделению Б». Это делало бюджет Министерства двора более прозрачным, поскольку по пункту «А» проходили деньги, шедшие на содержание Императорской фамилии и аппарата Министерства Императорского двора, а по пункту «Б» – на структуры и подразделения Министерства двора. Естественно, нас будет интересовать в первую очередь именно отделение «А».

Помимо этого, по установленному с 1894 г. порядку, на счет казны относились также и перерасходы Министерства Императорского двора (разность между расходами и доходами) по Императорским театрам и театральным училищам, Академии художеств и Археологической комиссии.

В 1897 г. вновь последовали изменения в алгоритме выделения бюджетных средств на нужды Министерства Императорского двора. После того как в 1897 г. министром Императорского двора назначили В.Б. Фредерикса, он сообщил министру финансов С.Ю. Витте высочайшее повеление, по которому устанавливался новый порядок финансирования царской семьи. Согласно указаниям Николая II, этот порядок предполагал, что министр Императорского двора составлял смету и представлял ее на утверждение Николаю II. После этого утвержденная царем многомиллионная сумма сообщалась министру финансов, который вносил ее без обсуждения в Государственный совет, а тот «автоматически» визировал просимую сумму для внесения ее в государственный бюджет. С.Ю. Витте подчеркивал, что Николай II пожелал, чтобы «сие Высочайшее повеление не распубликовывалось, дабы не возбудить толков, а чтобы при кодификации законов, т. е. печатании нового издания, были соответственно изменены соответствующие статьи». Следует отметить, что в этом решении Николая II отчетливо просматривается «рука» его жены – императрицы Александры Федоровны, она стремилась поставить все финансовые потоки «семьи» под свой жесткий контроль.

С учетом высочайшего распоряжения 1894 г. был проведен ретроспективный анализ распределения бюджетных средств по группам «А» и «Б» начиная с 1882 г., то есть начала правления Александра III (см. табл. 2).

Если прокомментировать эту таблицу, то первый пик увеличения расходов Государственного казначейства пришелся на 1883 г., когда расходы по группе «Б» выросли на 403 198 руб. Рост расходов связан с реформой Министерства Императорского двора, и эти деньги пошли в основном на увеличение мизерных окладов дворцовых служащих, которые отвечали за колоссальные материальные ценности. Тогда же начались ремонты обветшавших дворцовых зданий. Все это было завязано на готовящуюся коронацию Александра III. В последующие годы, вплоть до смерти Александра III, доля средств Государственного казначейства в бюджете Министерства двора оставалась на постоянном уровне – «копейка в копейку».

Таблица 2

Второй всплеск роста расходов пришелся на 1895 г., когда Министерству двора пришлось начать финансирование фактически двух императорских дворов. Во-первых, это был Двор правящего императора Николая II, чьей жене – императрице Александре Федоровне полагалось соответствующее содержание. Во-вторых, Двор вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Она сохраняла за собой не только положенное ей жалованье (209 000 руб. в год), но и все другие сопутствующие выплаты. Все это увеличило бюджетные выплаты с 10 560 000 руб. (1894 г.) до 12 964 653 руб. (1896 г.). На 1896 г. пришлись колоссальные расходы по проведению коронации Николая II, сопровождавшуюся масштабными реставрационными работами в Московском Кремле. И еще: в документах упоминается, что в этом же 1896 г. только «перерасход по Императорским театрам» составил более 995 389 руб. Эти расходы заставили «поджаться» в следующем 1897 г., когда экономия государственных средств составила 153 896 руб. Сумма при многомиллионном бюджете Министерства двора, конечно, очень скромная, однако попытка зафиксировать расходы двора на определенном уровне весьма показательна.

Великий князь Михаил Николаевич. В. Серов. 1900 г.

В 1898 г. расходы, отпускавшиеся по группе «А», то есть фактически на Иимператорскую фамилию, увеличились на 78 525 руб., что связано с рождением второй дочери Николая II и назначением ей соответствующего жалованья.

В 1899 г. исполнилось 20 лет младшему брату Николая II – великому князю Михаилу Александровичу, что повлекло за собой изменение его денежного содержания. Однако финансирование из средств Государственного казначейства не изменилось ни на копейку по сравнению с 1898 г. (12 597 492 руб.). Это стало возможным за счет перераспределения средств в группе «А» (уменьшено финансирование на 100 000 руб.) и группе «Б» (увеличение на 100 000 руб.).

Тем не менее некоторую стабильность в расходах Министерства двора нарушила болезнь старейшего из Романовых, младшего сына Николая I, великого князя Михаила Николаевича. По настоянию врачей он в сопровождении врачей же выехал на юг Франции в Ниццу. Это потребовало дополнительных финансовых затрат, что повлекло увеличение бюджетной доли в средствах Министерства двора в 1900 г. с 12 597 492 руб. до 12 899 514 руб., то есть увеличение составило 302 022 руб.

Следующий 1901 г. выдался относительно спокойным, что позволило несколько сократить расходы по группе «Б» и расходы Государственного казначейства почти на 200 000 руб. (184 271 руб.).

В 1902 г. расходы Государственного казначейства по сравнению с 1901 г. возросли на 3 млн руб. Увеличение бюджета Министерства двора на 3 млн руб. было полностью направлено на группу «А», эта сумма полностью пошла на увеличение «соцпакета» императорской семьи. Это решение оформлено высочайшим поведением «в виду… необходимости покрытия дефицита за 1901 г.» по группе «А».

В 1903 г. расходы Государственного казначейства увеличились почти на 100 000 руб. Эти средства пошли на покрытие дефицита бюджета Министерства Императорского двора, поскольку дефицит возник в связи с ростом расходов «на Русский музей». Следует подчеркнуть, что в 1903 г. средства на содержание императорской семьи остались на уровне 1902 г.

В 1904 г. рост расходов выразился в сумме 319 268 руб. Из этой суммы увеличение расходов по группе «А» составило 69 000 руб., которые целевым образом пошли «на орденские знаки» по случаю начавшейся войны с Японией. По группе «Б» рост составил 250 268 руб.

В 1905 г. расходы на императорскую семью остались на уровне 1904 г., а увеличение расходов пошло только по группе «Б» и составило 295 826 руб.

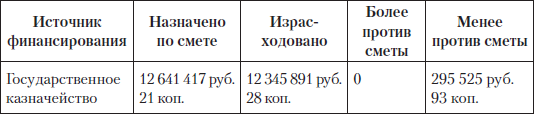

Несмотря на все усилия удержать консолидированный бюджет Министерства двора «в рамках», за десятилетие 1894–1903 гг. дефицит министерства составил свыше 10,5 млн руб.34 Только в 1904–1905 гг., когда Россия вступила в войну, руководство министерства принимает жесткие меры к сокращению расходов, в результате чего сметы исполнили без дефицитов. Это требовало от руководства «бюджетной» твердости в результате чего периодически в кассе министерства не хватало даже свободной наличности на производство сметных расходов. Поэтому министерству приходилось периодически закладывать часть процентных бумаг из своего капитала. В 1900–1902 гг. было заложено ценных бумаг на сумму свыше 4 млн руб. в год, в 1903–1905 гг. – свыше 2 млн руб. в год.35 Тем не менее руководство министерства оставалось спокойным, поскольку при существующем порядке финансирования оно полагало, «что отпуск Казны на удовлетворение всех его потребностей не должен быть ограничен какой-либо определенной суммой и поддержание бюджета Министерства может быть достигаемо лишь при помощи соответственного увеличения ассигнования из Государственного казначейства».36

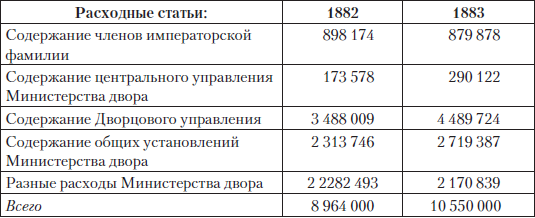

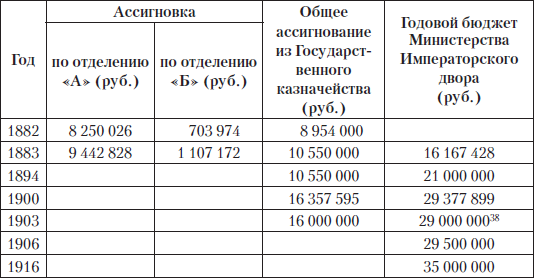

Существенным является постатейное распределение средств Государственного казначейства, которые поступали в бюджет Министерства двора. Для «расшифровки» бюджетных сумм мы возьмем 1882 г. и 1883 гг.37 (см. табл. 3, 4).

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Из приведенных материалов со всей очевидностью следует, что из заявленных в 1882 г. по группе «А» (средства на содержание императорской фамилии и аппарата Министерства двора) 8 250 026 руб. на содержание императорской фамилии пошло 898 174 руб., что составило 10,8 % от суммы по группе «А» и 10 % от всей суммы, выделяемой Государственным казначейством.

Говоря о финансировании членов Императорской фамилии, следует сказать, что впервые в открытой печати в 1901 г., в «Обзоре деятельности Министерства Императорского двора», охватывающего период с 1881 по 1895 г., приведены конкретные цифры затрат, шедших непосредственно на содержание Императорской фамилии.

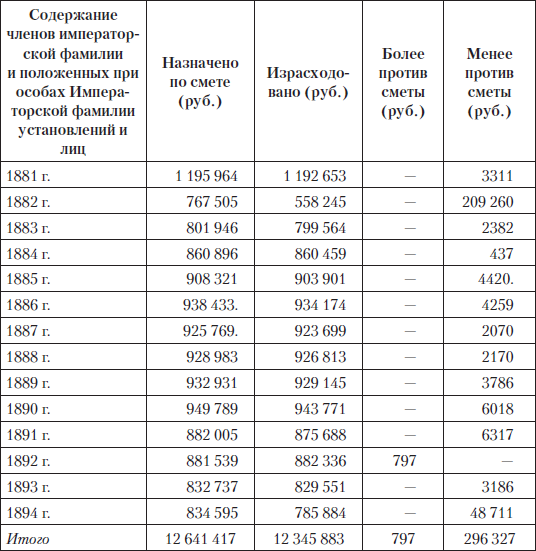

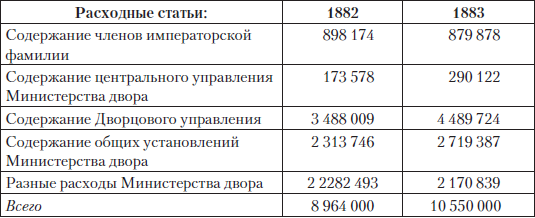

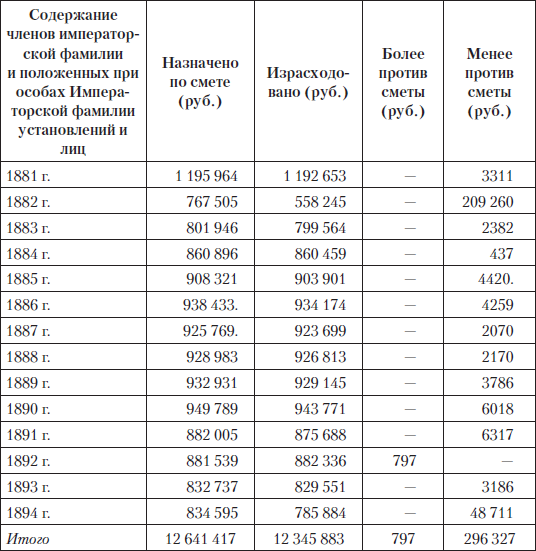

Общие затраты на «Содержание Членов Императорской фамилии39 и положенных при Особах Императорской фамилии установлений и лиц…» с 1 января 1881 г. по 1 января 1895 г. составляли (см. табл. 5).

В «Обзоре» всячески подчеркивается, что Александр III начиная с 1883 г. и по 1894 г. «заморозил» ассигнования из Государственного казначейства на уровне 10 550 000 руб. Если «разбить» по годам, указанные 12 млн, выделенные на «семью» из Государственного казначейства за 13 лет правления Александра III, то картина будет следующей40 (см. табл. 6).

Таблица 6

Если верить приведенным цифрам официальной статистики, то в период правления Александра III на «семье» удавалось даже экономить. За годы правления Царя-Миротворца, сумма экономии составила около 300 000 руб. Кроме этого, «на страховых началах было приступлено к составлению вспомогательных капиталов для обеспечения содержания членов императорской фамилии, и с 1 января 1886 г. по 1 января 1895 г. образовалось 16 303 608 руб.».41

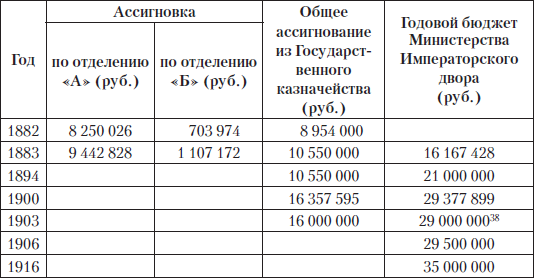

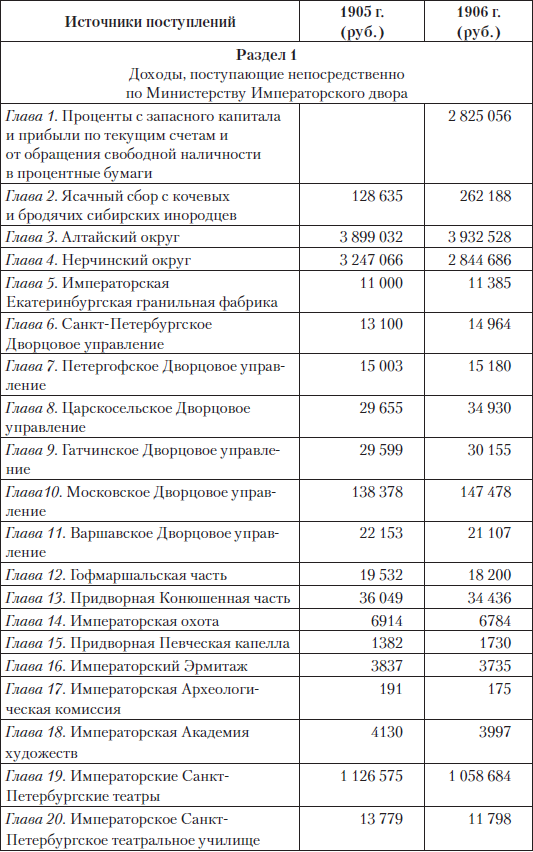

Говоря о совокупном годовом бюджете Министерства двора, следует иметь в виду, что этот бюджет далеко не на 100 % состоял из средств Государственного казначейства, поскольку в структуру Министерства входило Удельное ведомство, оно ежегодно приносило солидные средства на содержание Министерства Императорского двора. Если приводить конкретные цифры, то в 1883 г. совокупный бюджет Министерства двора составил 16 167 428 руб., при этом доля средств Государственного казначейства составила 10 550 000 руб., или 65,2 %. В 1900 г. эти средства составили соответственно 29 377 899 руб. и 16 357 595 руб., или 55,7 %.42 Надо заметить, что в этих границах соотношение бюджетных и удельных средств удерживали вплоть до начала Первой мировой войны. Так, по смете на 1906 г. доля средств Государственного казначейства должна была составить 64,4 % общего бюджета Министерства Императорского двора.

Однако порядок выделения бюджетных средств на нужды Министерства Императорского двора, введенный в 1894–1897 гг., продержался очень недолго. В 1904 г. началась Русско-японская война, на которую наложилась начавшаяся в начале 1905 г. Первая русская революция. Россия вступила в период системного кризиса. Глобальные социально-политические подвижки не могли не затронуть такую хрупкую сферу, как порядок выделения бюджетных средств.

17 октября 1905 г. Николай II был вынужден подписать Манифест, который положил начало эволюции абсолютной монархии в монархию представительную. Начали формироваться новые политические реалии (Государственная дума, многопартийная система, ослабление цензуры и пр.), они нашли отражение в новой схеме взаимодействия властных структур, закрепленной законодательными актами 1906 г. В соответствии с этими законодательными решениями изменился и порядок финансирования Министерства Императорского двора.

Как мы уже упоминали ранее, из Государственного казначейства выделялись два финансовых потока, шедших на обеспечение императорской фамилии. Первая часть, определявшая «жалованье», каждого из членов императорской фамилии, закрепленная высочайшим указом 1886 г., осталась без всяких изменений.

Радикально и очень просто изменился порядок выделения бюджетных средств, шедший на различные «установления» Министерства Императорского двора, что связано с утверждением 8 марта 1906 г. новых «Правил о порядке рассмотрения Государственной росписи».

До 1906 г. «отпуск» из Государственного казначейства являлся основой, на которой базировалось все финансовое равновесие бюджета Министерства Императорского двора, так как бюджетные деньги составляли большую часть поступлений по смете доходов министерства. Выделяемые бюджетные средства традиционно индексировались с учетом удорожания жизни или планами по реализации различных проектов Министерства двора. В 1906 г. бюджетные средства, выделяемые на нужды Министерства Императорского двора, жестко зафиксировали. Ежегодный «отпуск» из Государственного казначейства Министерству Императорского двора на содержание его «установлений» определился в «не подлежащей дальнейшему увеличению сумме 16 359 595 руб.».43

Столь «скромная» сумма для Министерства двора заставила руководство в 1906 г. немедленно и тщательно проанализировать все доходные и расходные статьи. Для этого создали две комиссии: Сметную и Ремонтную.

Председателем Сметной комиссии назначили управляющего Кабинета Е.И.В. действительного статского советника Рюдмана. Среди членов комиссии были такие «зубры», как чиновник «для особых поручений 4-го класса при министре» гофмейстер Кнорринг.44 Членам комиссии было совершенно понятно, что при консолидированном годовом бюджете министерства в 29,5 млн руб. и весьма скромными ежегодными доходами, которые складывались из: фиксированного отпуска из Государственного казначейства 16 359 595 руб.; доходов от процентных бумаг и по текущим счетам в банках, доходов по Императорским театрам (около 1,5 млн), доходов по Государевым имениям и вотчинам, находящимся в Управлении уделов, по земельным оброчным статьям разных установлений министерства и других менее крупных доходов – 6 млн руб.; доходов (валовых) по Алтайскому и Нерчинскому округам – около 7 млн руб. Чистая прибыль менее 1,5 млн руб. в год. Действительная прибыль порядка 300 тысяч в год.45

Для Министерства двора был только один путь «выживания» – срочно «порезать» штаты и бюджеты отдельных установлений и перейти на режим глобальной экономии. Это и начали немедленно делать. «На ковер» по очереди вызывались руководители отдельных установлений Министерства двора и им безжалостно «резали» все, что только можно было «срезать». Например, только смету Конюшенной части сократили на 130 000 руб. Значительные сокращения произвели по Дирекции Императорских театров: ликвидировали оркестры, игравшие во время антрактов (экономия 60 000 руб. в год); отменили все бенефисы, кроме юбилейных (25 и 50 лет службы, а также бенефисы в пользу кордебалета, хора, оркестра и вторых артистов). По примеру частных театров стали давать спектакли по субботам и на 2, 3, 5 и 6-й неделе Великого поста.46 Также значительно сократились гласные и негласные субсидии, выдаваемые из Кабинета Е.И.В.

Кроме мер по всемерной экономии стремились повысить доходность всего, что могло приносить деньги Министерству двора. Так, на 20–30 % увеличили цены на места в Императорских театрах, что давало министерству 300 000–400 000 руб. в год.

Чтобы добиться таких внушительных успехов провели анализ доходности Императорских театров. Примечательно, что в ходе этой работы всплыли факты, ранее совершенно не принимавшиеся во внимание. Например, выявили бесплатные места, билеты на которые не поступали в продажу. Эти места выводились из продажи «на основании последовавших в разное время высочайших повелений и особых распоряжений по Министерству Императорского двора, предоставлены в исключительное пользование разных лиц и в силу этого не поступают в продажу вовсе».47 Среди этих «разных лиц» значились как министры, так и чины Дворцовой охраны, поскольку с 1881 г. для жандармских офицеров, которые обеспечивали безопасность членов императорской семьи во время посещения ими театров, выделялись бесплатные места в партере, бельэтаже и на ярусах.48 Все бесплатные места в целях экономии «почистили», что принесло министерству лишнюю «копейку».

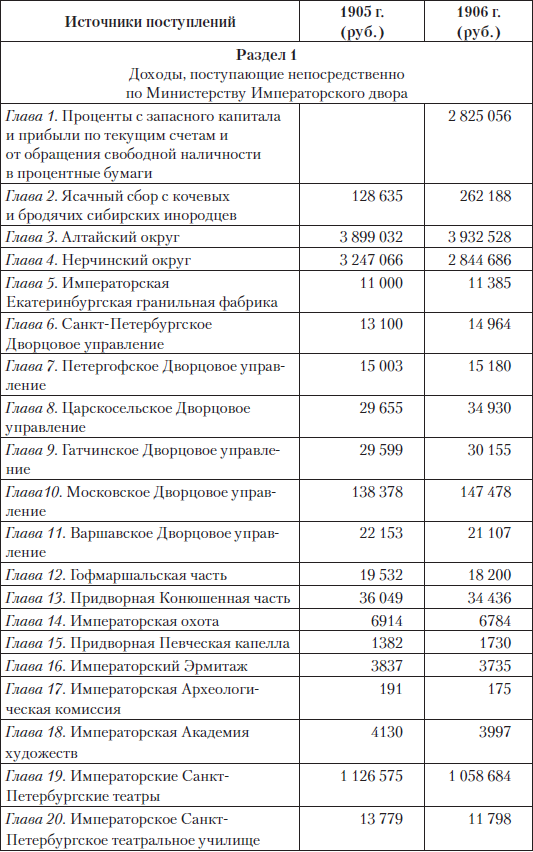

В результате Министерство двора сформировало бюджет на 1906 г. при условии фиксированных поступлений из Государственного казначейства. Если раскрыть предполагаемые суммы доходных статей бюджета Министерства Императорского двора на 1906 г. в рублях, то картина выглядела следующим образом (см. табл. 7).

Таблица 7

Как видим, задача повышения «доходности», установлений Министерства Императорского двора была отчасти решена. Каждое из установлений приносило доход в кассу министерства. Иногда этот доход составлял почти 4 млн руб. (Алтайский округ), иногда не дотягивал до двух сотен рублей (Императорская Археологическая комиссия), но доходная часть была буквально у всех установлений. Заметим, расходная часть отдельных установлений подчас в десятки раз превышала их доходы. Так, выше мы писали о том, что Императорские театры были традиционно убыточными предприятиями, хотя их доходы только по Петербургу превышали 1 млн руб.

Тем не менее любопытно посмотреть, откуда брались эти доходы?

Если с заводами в Алтайском и Нерчинском округах все понятно (доходы от горнозаводских предприятий Кабинета Е.И.В.: добыча золотистого серебра, добыча золота из россыпей, от выплавки меди, от продажи изделий Гурьевского завода, Кольчугинского угля и кокса, свинца, разных припасов и рудничного и заводского имущества), то Санкт-Петербургское Дворцовое управление зарабатывало, продавая «на сторону» электроэнергию, производимую на станции Зимнего дворца (5498 руб. в год), или продавая право на торговлю молоком в Летнем саду (50 руб. в год).

В других пригородных резиденциях также продавали электроэнергию, продукты с дворцовых ферм или лечили в дворцовых госпиталях сторонних лиц.

В Гофмаршальской части имелся такой любопытный приработок, как «мытье белья великокняжеских дворов в Придворно-прачечном заведении» (2663 руб. в год).

Зарабатывали даже и «некоммерческие структуры», такие как Императорский Эрмитаж. Следует напомнить, что с начала 1860-х гг. плата за посещение Эрмитажа вообще не взималась. Но Эрмитаж продавал каталоги своих экспозиций (3115 руб. в год) и коронационные альбомы.

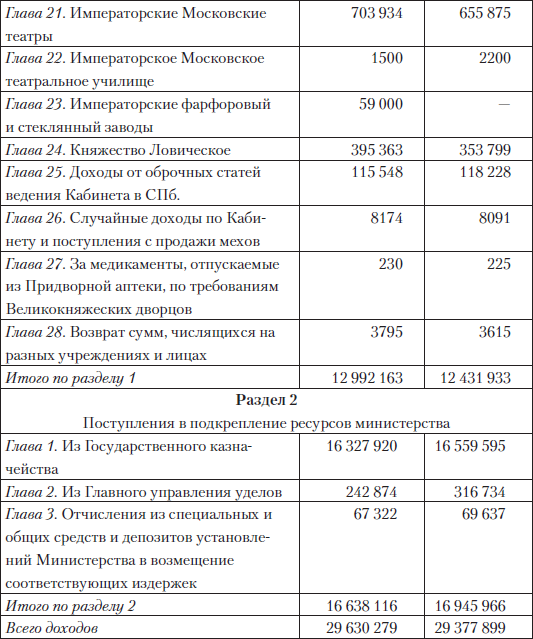

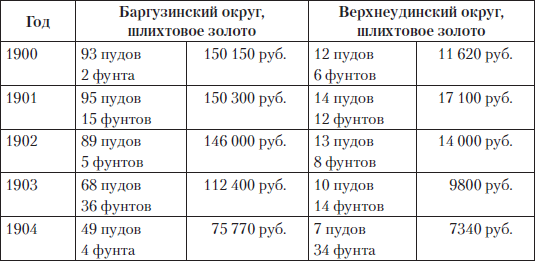

Возвращаясь к самым солидным по доходам Алтайскому и Нерчинскому округам, в документах отмечается, что в их доходности наметилась негативная тенденция, проявлявшаяся в сокращении золотодобычи. Вот примеры по отдельным округам49 (см. табл. 8).

Таблица 8

Вывод из приведенных данных простой – для того чтобы переломить негативную тенденцию, требовались крупные вложения в инфраструктуру, поиск новых месторождений, обновление техники и т. д.

Работа над повышением доходности установлений Министерства двора и, с другой стороны, попытки всемерной экономии, носили системный характер и приносили некоторые результаты. Так, после 1906 г. постепенно удалось увеличить поступления от спектаклей Императорских театров. Только в 1907 г. театральные расходы сократили на 252 994 руб. за счет прекращения аренды Нового театра в Москве и уменьшения кредитов на содержание артистического персонала.50

Вместе с тем вплоть до 1917 г. артисты на свои бенефисы совершенно «железно» получали традиционные «царские подарки» из Кабинета. Об этой практике несколько раз упоминает знаменитая прима-балерина Императорского Мариинского театра Матильда Кшесинская: «Артисты обыкновенно в день своих бенефисов получали из Кабинета Его Величества так называемый царский подарок, большею частью шаблонную золотую или серебряную вещь, иногда разукрашенную цветными камнями, смотря по разряду подарка, но непременно с императорским орлом или короною. Мужчины обыкновенно получали золотые часы. Особым изяществом эти подарки не отличались. Я очень опасалась, что получу такое украшение, которое неприятно будет носить, и попросила через великого князя Сергея Михайловича сделать все возможное, лишь бы меня не наградили подобным подарком. И действительно, в день бенефиса директор Императорских театров князь Волконский пришел ко мне в уборную и передал мне царский подарок: прелестную брошь в виде бриллиантовой змеи, свернутой кольцом, и посередине большой сапфир-кабошон. Потом государь просил великого князя Сергея Михайловича мне передать, что эту брошь он выбирал вместе с Императрицей и что змея есть символ мудрости».51 Впрочем, императрица Александра Федоровна могла думать о «змее» совсем не так, как муж…

В 1911 г. начал реализовываться проект техника Кабинета Е.И.В. Мельникова, предложившего переустроить электростанцию Зимнего дворца. Экономичный проект предполагал возможность одновременного освещения, отопления и вентиляции дворца. Конечно, для многомиллионного бюджета Министерства двора это мелочи, но тем не менее и они оказывались значимыми.

Александр III вкладывал огромные средства в пополнение коллекций Императорского Эрмитажа и Оружейной палаты Московского Кремля. Так, в 1885 г., по личному указанию императора, из средств Министерства двора потратили 150 000 руб. на приобретение коллекции старинных серебряных вещей статского советника Мятлева. В 1886 г. Александр III купил за 800 000 руб. и передал в Императорский Эрмитаж весь обширный родовой музей князя С.М. Голицына в Москве: картины, мрамор, монеты, древности и богатейшую библиотека.30

8. Осталось ко времени составления сметы неизрасходованных кредитов на 1 246 296 руб. Была даже экономия по статье «На содержание Членов Императорского Дома», из ассигнованных 1 121 959 руб. сэкономлено 21 819 руб.

9. Крупные ассигнования выделялись на «охрану Особы Его Императорского Величества» (492 000 руб.), но и там сэкономлено 15 011 руб.

10. Залогом финансовой стабильности как Министерства двора так и всей императорской фамилии, являлся так называемый «Запасной капитал», хранимый в процентных бумагах и достигавший колоссальной суммы в 44 712 239 руб.31

11. Наряду с «Запасным капиталом» существовали и другие специальные «именные капиталы». Например, «Капитал Царскосельской фермы», начало ему положил еще Александр I 16 февраля 1824 г.32

12. В структуре капиталов Министерства двора было довольно много депозитов, на которых лежали крупные суммы. Наиболее значительный – «собственный Его Императорского Величества капитал» на 6 246 725 руб., об оборотах его ежегодно представлялся особый отчет. По этой же позиции проходил «Неприкосновенный капитал Великой Княгини Марии Александровны Герцогини Эдинбургской» в размере 942 400 руб. Проценты с этого капитала (7362 фунтов стерлингов в год) высылались герцогине в Лондон 2 раза в год.

В результате консолидированный капитал Министерства Императорского двора к 1 января 1885 г. составил колоссальную сумму в 61 114 524 руб. Следует отметить, что большая часть этой суммы хранилась в процентных бумагах, чья стоимость напрямую зависела от биржевых котировок. Поэтому общая сумма весьма заметно «гуляла». Так, на 1 января 1886 г. консолидированный капитал составил 56 793 306 руб., сократившись на 4 321 217 руб. Финансисты контроля туманно объясняли такое сокращение «изменением показаний стоимости процентных бумаг» и заявляли, что «реально уменьшение наличности» составило «только» 1 163 486 руб., хотя и эту сумму «уменьшения наличности нельзя считать действительной». После туманных и сложных выкладок специалисты контроля приходили к «нужному» выводу, что «Действительное финансовое положение Министерства Императорского двора к 1 января 1886 г.» определяется суммой в 65 912 735 руб.

За колебанием курсов ценных бумаг, принадлежащих Романовым, на фондовых биржах следило руководство финансовых структур Министерства Императорского двора. Поэтому, хотя государственные структуры непосредственно и не вмешивались в дела фондовой биржи, однако правительство было заинтересовано в курсе государственных бумаг и валюты, да и курс частных бумаг для него был не безразличен. Стабильность фондовой биржи служила показателем финансово-экономического и торгово-промышленного состояния страны и влияло на ее кредит. Та же стабильность была залогом прочности финансового положения и самих Романовых. Поэтому на фондовой бирже Министерство финансов (после реформы 1900 г.) имело трех представителей, в их обязанности входила задача регулировать и держать курс правительственных займов.33

В конце царствования Александра III этот привычный порядок слегка изменяется. 8 мая 1894 г. последовало высочайшее распоряжение, согласно которому порядок истребования средств из Государственного казначейства на нужды Министерства Императорского двора «без предварительного согласования с министром финансов» сохранялся. Однако вводился новый порядок получения кредитов, по которому средства, отпускавшиеся министерству Императорского двора, разделялись на две позиции: «ассигновка по отделению А» и «ассигновка по отделению Б». Это делало бюджет Министерства двора более прозрачным, поскольку по пункту «А» проходили деньги, шедшие на содержание Императорской фамилии и аппарата Министерства Императорского двора, а по пункту «Б» – на структуры и подразделения Министерства двора. Естественно, нас будет интересовать в первую очередь именно отделение «А».

Помимо этого, по установленному с 1894 г. порядку, на счет казны относились также и перерасходы Министерства Императорского двора (разность между расходами и доходами) по Императорским театрам и театральным училищам, Академии художеств и Археологической комиссии.

В 1897 г. вновь последовали изменения в алгоритме выделения бюджетных средств на нужды Министерства Императорского двора. После того как в 1897 г. министром Императорского двора назначили В.Б. Фредерикса, он сообщил министру финансов С.Ю. Витте высочайшее повеление, по которому устанавливался новый порядок финансирования царской семьи. Согласно указаниям Николая II, этот порядок предполагал, что министр Императорского двора составлял смету и представлял ее на утверждение Николаю II. После этого утвержденная царем многомиллионная сумма сообщалась министру финансов, который вносил ее без обсуждения в Государственный совет, а тот «автоматически» визировал просимую сумму для внесения ее в государственный бюджет. С.Ю. Витте подчеркивал, что Николай II пожелал, чтобы «сие Высочайшее повеление не распубликовывалось, дабы не возбудить толков, а чтобы при кодификации законов, т. е. печатании нового издания, были соответственно изменены соответствующие статьи». Следует отметить, что в этом решении Николая II отчетливо просматривается «рука» его жены – императрицы Александры Федоровны, она стремилась поставить все финансовые потоки «семьи» под свой жесткий контроль.

С учетом высочайшего распоряжения 1894 г. был проведен ретроспективный анализ распределения бюджетных средств по группам «А» и «Б» начиная с 1882 г., то есть начала правления Александра III (см. табл. 2).

Если прокомментировать эту таблицу, то первый пик увеличения расходов Государственного казначейства пришелся на 1883 г., когда расходы по группе «Б» выросли на 403 198 руб. Рост расходов связан с реформой Министерства Императорского двора, и эти деньги пошли в основном на увеличение мизерных окладов дворцовых служащих, которые отвечали за колоссальные материальные ценности. Тогда же начались ремонты обветшавших дворцовых зданий. Все это было завязано на готовящуюся коронацию Александра III. В последующие годы, вплоть до смерти Александра III, доля средств Государственного казначейства в бюджете Министерства двора оставалась на постоянном уровне – «копейка в копейку».

Таблица 2

Второй всплеск роста расходов пришелся на 1895 г., когда Министерству двора пришлось начать финансирование фактически двух императорских дворов. Во-первых, это был Двор правящего императора Николая II, чьей жене – императрице Александре Федоровне полагалось соответствующее содержание. Во-вторых, Двор вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Она сохраняла за собой не только положенное ей жалованье (209 000 руб. в год), но и все другие сопутствующие выплаты. Все это увеличило бюджетные выплаты с 10 560 000 руб. (1894 г.) до 12 964 653 руб. (1896 г.). На 1896 г. пришлись колоссальные расходы по проведению коронации Николая II, сопровождавшуюся масштабными реставрационными работами в Московском Кремле. И еще: в документах упоминается, что в этом же 1896 г. только «перерасход по Императорским театрам» составил более 995 389 руб. Эти расходы заставили «поджаться» в следующем 1897 г., когда экономия государственных средств составила 153 896 руб. Сумма при многомиллионном бюджете Министерства двора, конечно, очень скромная, однако попытка зафиксировать расходы двора на определенном уровне весьма показательна.

Великий князь Михаил Николаевич. В. Серов. 1900 г.

В 1898 г. расходы, отпускавшиеся по группе «А», то есть фактически на Иимператорскую фамилию, увеличились на 78 525 руб., что связано с рождением второй дочери Николая II и назначением ей соответствующего жалованья.

В 1899 г. исполнилось 20 лет младшему брату Николая II – великому князю Михаилу Александровичу, что повлекло за собой изменение его денежного содержания. Однако финансирование из средств Государственного казначейства не изменилось ни на копейку по сравнению с 1898 г. (12 597 492 руб.). Это стало возможным за счет перераспределения средств в группе «А» (уменьшено финансирование на 100 000 руб.) и группе «Б» (увеличение на 100 000 руб.).

Тем не менее некоторую стабильность в расходах Министерства двора нарушила болезнь старейшего из Романовых, младшего сына Николая I, великого князя Михаила Николаевича. По настоянию врачей он в сопровождении врачей же выехал на юг Франции в Ниццу. Это потребовало дополнительных финансовых затрат, что повлекло увеличение бюджетной доли в средствах Министерства двора в 1900 г. с 12 597 492 руб. до 12 899 514 руб., то есть увеличение составило 302 022 руб.

Следующий 1901 г. выдался относительно спокойным, что позволило несколько сократить расходы по группе «Б» и расходы Государственного казначейства почти на 200 000 руб. (184 271 руб.).

В 1902 г. расходы Государственного казначейства по сравнению с 1901 г. возросли на 3 млн руб. Увеличение бюджета Министерства двора на 3 млн руб. было полностью направлено на группу «А», эта сумма полностью пошла на увеличение «соцпакета» императорской семьи. Это решение оформлено высочайшим поведением «в виду… необходимости покрытия дефицита за 1901 г.» по группе «А».

В 1903 г. расходы Государственного казначейства увеличились почти на 100 000 руб. Эти средства пошли на покрытие дефицита бюджета Министерства Императорского двора, поскольку дефицит возник в связи с ростом расходов «на Русский музей». Следует подчеркнуть, что в 1903 г. средства на содержание императорской семьи остались на уровне 1902 г.

В 1904 г. рост расходов выразился в сумме 319 268 руб. Из этой суммы увеличение расходов по группе «А» составило 69 000 руб., которые целевым образом пошли «на орденские знаки» по случаю начавшейся войны с Японией. По группе «Б» рост составил 250 268 руб.

В 1905 г. расходы на императорскую семью остались на уровне 1904 г., а увеличение расходов пошло только по группе «Б» и составило 295 826 руб.

Несмотря на все усилия удержать консолидированный бюджет Министерства двора «в рамках», за десятилетие 1894–1903 гг. дефицит министерства составил свыше 10,5 млн руб.34 Только в 1904–1905 гг., когда Россия вступила в войну, руководство министерства принимает жесткие меры к сокращению расходов, в результате чего сметы исполнили без дефицитов. Это требовало от руководства «бюджетной» твердости в результате чего периодически в кассе министерства не хватало даже свободной наличности на производство сметных расходов. Поэтому министерству приходилось периодически закладывать часть процентных бумаг из своего капитала. В 1900–1902 гг. было заложено ценных бумаг на сумму свыше 4 млн руб. в год, в 1903–1905 гг. – свыше 2 млн руб. в год.35 Тем не менее руководство министерства оставалось спокойным, поскольку при существующем порядке финансирования оно полагало, «что отпуск Казны на удовлетворение всех его потребностей не должен быть ограничен какой-либо определенной суммой и поддержание бюджета Министерства может быть достигаемо лишь при помощи соответственного увеличения ассигнования из Государственного казначейства».36

Существенным является постатейное распределение средств Государственного казначейства, которые поступали в бюджет Министерства двора. Для «расшифровки» бюджетных сумм мы возьмем 1882 г. и 1883 гг.37 (см. табл. 3, 4).

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Из приведенных материалов со всей очевидностью следует, что из заявленных в 1882 г. по группе «А» (средства на содержание императорской фамилии и аппарата Министерства двора) 8 250 026 руб. на содержание императорской фамилии пошло 898 174 руб., что составило 10,8 % от суммы по группе «А» и 10 % от всей суммы, выделяемой Государственным казначейством.

Говоря о финансировании членов Императорской фамилии, следует сказать, что впервые в открытой печати в 1901 г., в «Обзоре деятельности Министерства Императорского двора», охватывающего период с 1881 по 1895 г., приведены конкретные цифры затрат, шедших непосредственно на содержание Императорской фамилии.

Общие затраты на «Содержание Членов Императорской фамилии39 и положенных при Особах Императорской фамилии установлений и лиц…» с 1 января 1881 г. по 1 января 1895 г. составляли (см. табл. 5).

В «Обзоре» всячески подчеркивается, что Александр III начиная с 1883 г. и по 1894 г. «заморозил» ассигнования из Государственного казначейства на уровне 10 550 000 руб. Если «разбить» по годам, указанные 12 млн, выделенные на «семью» из Государственного казначейства за 13 лет правления Александра III, то картина будет следующей40 (см. табл. 6).

Таблица 6

Если верить приведенным цифрам официальной статистики, то в период правления Александра III на «семье» удавалось даже экономить. За годы правления Царя-Миротворца, сумма экономии составила около 300 000 руб. Кроме этого, «на страховых началах было приступлено к составлению вспомогательных капиталов для обеспечения содержания членов императорской фамилии, и с 1 января 1886 г. по 1 января 1895 г. образовалось 16 303 608 руб.».41

Говоря о совокупном годовом бюджете Министерства двора, следует иметь в виду, что этот бюджет далеко не на 100 % состоял из средств Государственного казначейства, поскольку в структуру Министерства входило Удельное ведомство, оно ежегодно приносило солидные средства на содержание Министерства Императорского двора. Если приводить конкретные цифры, то в 1883 г. совокупный бюджет Министерства двора составил 16 167 428 руб., при этом доля средств Государственного казначейства составила 10 550 000 руб., или 65,2 %. В 1900 г. эти средства составили соответственно 29 377 899 руб. и 16 357 595 руб., или 55,7 %.42 Надо заметить, что в этих границах соотношение бюджетных и удельных средств удерживали вплоть до начала Первой мировой войны. Так, по смете на 1906 г. доля средств Государственного казначейства должна была составить 64,4 % общего бюджета Министерства Императорского двора.

Однако порядок выделения бюджетных средств на нужды Министерства Императорского двора, введенный в 1894–1897 гг., продержался очень недолго. В 1904 г. началась Русско-японская война, на которую наложилась начавшаяся в начале 1905 г. Первая русская революция. Россия вступила в период системного кризиса. Глобальные социально-политические подвижки не могли не затронуть такую хрупкую сферу, как порядок выделения бюджетных средств.

17 октября 1905 г. Николай II был вынужден подписать Манифест, который положил начало эволюции абсолютной монархии в монархию представительную. Начали формироваться новые политические реалии (Государственная дума, многопартийная система, ослабление цензуры и пр.), они нашли отражение в новой схеме взаимодействия властных структур, закрепленной законодательными актами 1906 г. В соответствии с этими законодательными решениями изменился и порядок финансирования Министерства Императорского двора.

Как мы уже упоминали ранее, из Государственного казначейства выделялись два финансовых потока, шедших на обеспечение императорской фамилии. Первая часть, определявшая «жалованье», каждого из членов императорской фамилии, закрепленная высочайшим указом 1886 г., осталась без всяких изменений.

Радикально и очень просто изменился порядок выделения бюджетных средств, шедший на различные «установления» Министерства Императорского двора, что связано с утверждением 8 марта 1906 г. новых «Правил о порядке рассмотрения Государственной росписи».

До 1906 г. «отпуск» из Государственного казначейства являлся основой, на которой базировалось все финансовое равновесие бюджета Министерства Императорского двора, так как бюджетные деньги составляли большую часть поступлений по смете доходов министерства. Выделяемые бюджетные средства традиционно индексировались с учетом удорожания жизни или планами по реализации различных проектов Министерства двора. В 1906 г. бюджетные средства, выделяемые на нужды Министерства Императорского двора, жестко зафиксировали. Ежегодный «отпуск» из Государственного казначейства Министерству Императорского двора на содержание его «установлений» определился в «не подлежащей дальнейшему увеличению сумме 16 359 595 руб.».43

Столь «скромная» сумма для Министерства двора заставила руководство в 1906 г. немедленно и тщательно проанализировать все доходные и расходные статьи. Для этого создали две комиссии: Сметную и Ремонтную.

Председателем Сметной комиссии назначили управляющего Кабинета Е.И.В. действительного статского советника Рюдмана. Среди членов комиссии были такие «зубры», как чиновник «для особых поручений 4-го класса при министре» гофмейстер Кнорринг.44 Членам комиссии было совершенно понятно, что при консолидированном годовом бюджете министерства в 29,5 млн руб. и весьма скромными ежегодными доходами, которые складывались из: фиксированного отпуска из Государственного казначейства 16 359 595 руб.; доходов от процентных бумаг и по текущим счетам в банках, доходов по Императорским театрам (около 1,5 млн), доходов по Государевым имениям и вотчинам, находящимся в Управлении уделов, по земельным оброчным статьям разных установлений министерства и других менее крупных доходов – 6 млн руб.; доходов (валовых) по Алтайскому и Нерчинскому округам – около 7 млн руб. Чистая прибыль менее 1,5 млн руб. в год. Действительная прибыль порядка 300 тысяч в год.45

Для Министерства двора был только один путь «выживания» – срочно «порезать» штаты и бюджеты отдельных установлений и перейти на режим глобальной экономии. Это и начали немедленно делать. «На ковер» по очереди вызывались руководители отдельных установлений Министерства двора и им безжалостно «резали» все, что только можно было «срезать». Например, только смету Конюшенной части сократили на 130 000 руб. Значительные сокращения произвели по Дирекции Императорских театров: ликвидировали оркестры, игравшие во время антрактов (экономия 60 000 руб. в год); отменили все бенефисы, кроме юбилейных (25 и 50 лет службы, а также бенефисы в пользу кордебалета, хора, оркестра и вторых артистов). По примеру частных театров стали давать спектакли по субботам и на 2, 3, 5 и 6-й неделе Великого поста.46 Также значительно сократились гласные и негласные субсидии, выдаваемые из Кабинета Е.И.В.

Кроме мер по всемерной экономии стремились повысить доходность всего, что могло приносить деньги Министерству двора. Так, на 20–30 % увеличили цены на места в Императорских театрах, что давало министерству 300 000–400 000 руб. в год.

Чтобы добиться таких внушительных успехов провели анализ доходности Императорских театров. Примечательно, что в ходе этой работы всплыли факты, ранее совершенно не принимавшиеся во внимание. Например, выявили бесплатные места, билеты на которые не поступали в продажу. Эти места выводились из продажи «на основании последовавших в разное время высочайших повелений и особых распоряжений по Министерству Императорского двора, предоставлены в исключительное пользование разных лиц и в силу этого не поступают в продажу вовсе».47 Среди этих «разных лиц» значились как министры, так и чины Дворцовой охраны, поскольку с 1881 г. для жандармских офицеров, которые обеспечивали безопасность членов императорской семьи во время посещения ими театров, выделялись бесплатные места в партере, бельэтаже и на ярусах.48 Все бесплатные места в целях экономии «почистили», что принесло министерству лишнюю «копейку».

В результате Министерство двора сформировало бюджет на 1906 г. при условии фиксированных поступлений из Государственного казначейства. Если раскрыть предполагаемые суммы доходных статей бюджета Министерства Императорского двора на 1906 г. в рублях, то картина выглядела следующим образом (см. табл. 7).

Таблица 7

Как видим, задача повышения «доходности», установлений Министерства Императорского двора была отчасти решена. Каждое из установлений приносило доход в кассу министерства. Иногда этот доход составлял почти 4 млн руб. (Алтайский округ), иногда не дотягивал до двух сотен рублей (Императорская Археологическая комиссия), но доходная часть была буквально у всех установлений. Заметим, расходная часть отдельных установлений подчас в десятки раз превышала их доходы. Так, выше мы писали о том, что Императорские театры были традиционно убыточными предприятиями, хотя их доходы только по Петербургу превышали 1 млн руб.

Тем не менее любопытно посмотреть, откуда брались эти доходы?

Если с заводами в Алтайском и Нерчинском округах все понятно (доходы от горнозаводских предприятий Кабинета Е.И.В.: добыча золотистого серебра, добыча золота из россыпей, от выплавки меди, от продажи изделий Гурьевского завода, Кольчугинского угля и кокса, свинца, разных припасов и рудничного и заводского имущества), то Санкт-Петербургское Дворцовое управление зарабатывало, продавая «на сторону» электроэнергию, производимую на станции Зимнего дворца (5498 руб. в год), или продавая право на торговлю молоком в Летнем саду (50 руб. в год).

В других пригородных резиденциях также продавали электроэнергию, продукты с дворцовых ферм или лечили в дворцовых госпиталях сторонних лиц.

В Гофмаршальской части имелся такой любопытный приработок, как «мытье белья великокняжеских дворов в Придворно-прачечном заведении» (2663 руб. в год).

Зарабатывали даже и «некоммерческие структуры», такие как Императорский Эрмитаж. Следует напомнить, что с начала 1860-х гг. плата за посещение Эрмитажа вообще не взималась. Но Эрмитаж продавал каталоги своих экспозиций (3115 руб. в год) и коронационные альбомы.

Возвращаясь к самым солидным по доходам Алтайскому и Нерчинскому округам, в документах отмечается, что в их доходности наметилась негативная тенденция, проявлявшаяся в сокращении золотодобычи. Вот примеры по отдельным округам49 (см. табл. 8).

Таблица 8

Вывод из приведенных данных простой – для того чтобы переломить негативную тенденцию, требовались крупные вложения в инфраструктуру, поиск новых месторождений, обновление техники и т. д.

Работа над повышением доходности установлений Министерства двора и, с другой стороны, попытки всемерной экономии, носили системный характер и приносили некоторые результаты. Так, после 1906 г. постепенно удалось увеличить поступления от спектаклей Императорских театров. Только в 1907 г. театральные расходы сократили на 252 994 руб. за счет прекращения аренды Нового театра в Москве и уменьшения кредитов на содержание артистического персонала.50

Вместе с тем вплоть до 1917 г. артисты на свои бенефисы совершенно «железно» получали традиционные «царские подарки» из Кабинета. Об этой практике несколько раз упоминает знаменитая прима-балерина Императорского Мариинского театра Матильда Кшесинская: «Артисты обыкновенно в день своих бенефисов получали из Кабинета Его Величества так называемый царский подарок, большею частью шаблонную золотую или серебряную вещь, иногда разукрашенную цветными камнями, смотря по разряду подарка, но непременно с императорским орлом или короною. Мужчины обыкновенно получали золотые часы. Особым изяществом эти подарки не отличались. Я очень опасалась, что получу такое украшение, которое неприятно будет носить, и попросила через великого князя Сергея Михайловича сделать все возможное, лишь бы меня не наградили подобным подарком. И действительно, в день бенефиса директор Императорских театров князь Волконский пришел ко мне в уборную и передал мне царский подарок: прелестную брошь в виде бриллиантовой змеи, свернутой кольцом, и посередине большой сапфир-кабошон. Потом государь просил великого князя Сергея Михайловича мне передать, что эту брошь он выбирал вместе с Императрицей и что змея есть символ мудрости».51 Впрочем, императрица Александра Федоровна могла думать о «змее» совсем не так, как муж…

В 1911 г. начал реализовываться проект техника Кабинета Е.И.В. Мельникова, предложившего переустроить электростанцию Зимнего дворца. Экономичный проект предполагал возможность одновременного освещения, отопления и вентиляции дворца. Конечно, для многомиллионного бюджета Министерства двора это мелочи, но тем не менее и они оказывались значимыми.