Страница:

Криминальное чтиво

Неожиданное продолжение получила скандальная история с увольнением муниципального служащего Нью-Йорка за игру на компьютере в рабочее время. Напомним, что минувшей зимой («КТ» #627) нью-йоркский мэр Майкл Блумберг указал подчиненному на дверь, застав того за раскладыванием пасьянса. Теперь мэру, возможно, придется пойти на попятную. Предположить это позволяет другая история, случившаяся недавно все в том же Нью-Йорке, но уже со служащим Министерства образования, неким Токиром Чудхри (Toquir Choudhri).Проработавший в госучреждении четырнадцать лет, Чудхри в свободные минуты любит бродить по Интернету, чем не раз навлекал на свою голову начальственный гнев. В конце концов терпение шефа лопнуло, и неисправимому серферу было предложено собирать вещички. Но тут в дело вмешался профсоюз, и приказ об увольнении отправили на рассмотрение в суд. Изучив содержимое истории веб-браузера на компьютере Токира и обнаружив там лишь ссылки на новостные и туристические ресурсы, судья отменил расправу, назначив в качестве наказания выговор за неуважение к начальству.

Мотивируя свое решение, судья заметил, что Интернет давно превратился в альтернативу газете и телефону, а потому и его использование на рабочем месте должно расцениваться аналогично. Частные телефонные разговоры или чтение газеты служащим государственных учреждений не запрещены, пока это не мешает работе, а доказательств того, что Чудхри пренебрегал своими обязанностями ради веб-серфинга, его шеф предоставить не смог.

Таким образом, для бедолаги все закончилось благополучно, но, как отмечает местная пресса, эта история может оказать влияние и на дело Эдварда Гринвуда, ставшего жертвой блумберговского волюнтаризма. Поскольку прецедент Чудхри, по идее, должен распространяться на все госучреждения Нью-Йорка, то и Гринвуд может попытаться обжаловать свое увольнение — с хорошими шансами на успех. — Е.З.

Угнать за 20 минут

Абсолютной безопасности, как известно, не бывает. Однако в деле противоугонной защиты разработчики по-прежнему упорно придерживаются принципа, именуемого «безопасность через неясность» и давным-давно отвергнутого в криптографии. Криптографы хорошо знают, что безопасность системы нельзя выстраивать на секретах в конструкции устройства, потому что противник все равно до них доберется. Но автопромышленники раз за разом наступают на эти грабли, и каждый изготовитель тщательно держит в тайне устройство своих противоугонных систем. Вот только тайнами они остаются лишь для обывателей и околокриминальной шпаны, а серьезные преступники давно уже их разгадали.

О методах работы хайтек-угонщиков известно не так много, но есть свидетельства, что они используют ноутбук с беспроводной связью, с помощью которого проникают в бортовой компьютер автомобиля, открывают дверцы и заводят двигатель. Как сообщает осведомленный в работе этой техники Тим Харт (Tim Hart) из британской профессиональной организации Auto Locksmith Association, «программное обеспечение автомобиля может сопротивляться попыткам проникновения примерно двадцать минут». То есть столько времени в среднем требуется компьютеру преступников для подбора кода доступа, если устройство системы защиты им уже известно. Почему пространство возможных ключевых комбинаций делается смехотворно малым, никто из изготовителей, естественно, обсуждать публично не собирается.

В результате роскошную машину с навороченной противоугонной электроникой зачастую украсть даже проще, чем дешевую — с обычным механическим замком и традиционной сигнализацией.

Преступникам достаточно лишь выбрать подходящее место, где можно незаметно расположиться поблизости от машины-жертвы и, не привлекая внимания подозрительной возней с замками, вычислить код доступа, запустить двигатель и перегнать тачку в укромное место. Судя по всему, именно так были похищены оба BMW Бекхэма и будут далее угоняться многие другие автомобили. Пока разработчики защиты наконец не признают очевидную истину: стойкость системы безопасности должна опираться не на тайны устройства, а на ключ, восстановить который невозможно ни за двадцать минут, ни за двести лет перебора. Абсолютной защиты, конечно, и эта мера не обеспечит, но по крайней мере будет пресечен столь простой метод угона. — Б.К.

Ваше место на нарах

Любопытное судебное дело, связанное с защитой информации в компьютере, только что закончилось в США, практически не начавшись. Уголовник-рецидивист Майкл Крукер (Michael Crooker), и сейчас отбывающий срок за незаконную торговлю оружием, решил засудить корпорацию Hewlett-Packard за распространение заведомо ложных сведений о своей продукции, а именно за нечестную рекламу надежности защиты данных, хранимых в ноутбуке. В 2002 году Крукер купил ноутбук Compaq Presario, выбрав эту модель главным образом из-за встроенной функции DriveLock, которая не позволяет считывать/записывать информацию, если пользователь не ввел пароль доступа.Два года спустя во время ареста и обысков полицейские обнаружили в доме Крукера целую мастерскую по производству взрывчатых и отравляющих веществ. Разумеется, полезли в ноутбук, но быстро получить доступ к информации не удалось. Лэптоп передали на анализ в компьютерную лабораторию ФБР, а самого Крукера, чтобы не отпускать под залог столь опасного преступника на время долгого следствия, быстренько осудили на два года за нелегальную продажу помпового оружия. Тем временем в лаборатории ФБР сумели докопаться до изобличающей информации, хранившейся на жестком диске ноутбука, и передали материалы следствию для организации еще одного суда. Ну а Крукер, в свою очередь, тоже решил подать в суд — на изготовителя компьютера, который заверял, что без знания пароля добраться до информации на винчестере не сможет никто. Теперь же он узнал от копов, что HP снабжает полицию специальным средством (бэкдором), позволяющим обходить защиту DriveLock.

Трудно сказать, во что могла бы вылиться подобного рода тяжба, будь Майкл Крукер добропорядочным гражданином. Однако в его длинном послужном списке фигурируют лишь конфликты с законом (начиная с шестнадцатилетнего возраста) — от вооруженных ограблений и взрыва машины свидетеля до уклонения от налогов и угроз расправы сотрудникам полиции. По-видимому, суд принял эти обстоятельства во внимание, когда постановил, что документы иска оформлены ненадлежащим образом, а потому прекратил дело, не начиная слушаний. — Б.К.

Код-не-да-Винчи

Постановление Верховного суда объявили и опубликовали в начале апреля, а три недели спустя бдительные читатели заметили, что в тексте документа имеются специфические странности. То там, то здесь одна из букв предложения или абзаца была напечатана не обычным шрифтом, а курсивом. Причем при выписывании в ряд первые из этих букв складывались в осмысленное словосочетание SMITHY CODE («Код Смита»), а дальше начиналась мешанина, свидетельствующая, скорее всего, о зашифрованном послании, встроенном судьей в текст вердикта:

JAEIEXTOSTGPSACGREAMQWFKADPMQZVZ.

Взбудораженные любители шифров и ребусов по всему миру кинулись решать эту новую загадку, однако криптограмма оказалась крепким орешком. В конце концов, сам судья Смит, явно довольный вниманием публики к своей проделке, дал небольшую подсказку — на какой странице романа «Код да Винчи» следует искать ключ к дешифрованию. Как выяснилось, речь на ней идет о последовательности Фибоначчи, числа которой герои книги тоже применяют для разгадки важного шифра. Каждый член этой последовательности равен сумме двух предыдущих, и первые элементы выглядят так: 1,1,2,3,5,8,13,21… Благодаря подсказке быстро удалось установить, в чем заключался «Код Смита». Проще всего пояснить на примере. Каждая зашифрованная буква переводится в букву исходного послания по такому правилу: ее месту в шифртексте надо сопоставить число на соответствующем месте в последовательности Фибоначчи (например, четвертой букве I соответствует число 3). Это означает, что для декодирования этой буквы нужен новый алфавит, начинающийся с третьей буквы (C) и циклически замыкающийся в конце на начало. И если в обычном алфавите у I было 9-е место, то в «сдвинутом» на этом месте стоит K. Значит, буква I превращается в K.

Применяя это правило ко всем буквам и установив, что судья Смит использовал не все доступные члены из последовательности Фибоначчи, а лишь восемь перечисленных выше (от 1 до 21), криптографы-любители восстановили весь открытый текст: JACKIEFISHERWHOAREYOUDREADNOUGHT. К великому разочарованию вскрывавших, в этом послании не оказалось никакой экстраординарной информации — она просто отражает хобби судьи, военно-морскую историю, и читается так: «Джеки Фишер, кто вы? Дредноут». Адмирал Джон «Джеки» Фишер считается в истории британского флота вторым по значимости человеком после адмирала Нельсона. По его настоянию был построен линкор «Дредноут», давший имя новому классу наиболее мощных военных кораблей, однако он не имеет ни малейшего отношения ни к суду, ни к коду да Винчи, ни к тайнам Христа, тамплиеров и Священного Грааля. Просто судья Смит считает, что дела и личность адмирала Фишера незаслуженно забыты, а потому решил напомнить о нем согражданам в столь эксцентричной манере.

Любители криптографических загадок могут потренироваться на оригинале судебного документа, который выложен в Сети по адресу www.hmcourts-service.gov.ukjudgment-files/baigent_v_rhg_0406.pdf.

Дождь по телефону

Необычное применение сотовым телефонным сетям нашли ученые из Тель-Авивского университета. Оказывается, информацию о прохождении сигналов сотовой связи, уже имеющуюся в компьютерах базовых станций, можно использовать для составления карты выпадения осадков.Хорошо известно, что дождь мешает распространению радиоволн, причем капельки разного размера по-разному влияют на электромагнитные волны. Это явление достаточно изучено, и базовые станции сотовых сетей автоматически повышают мощность, чтобы обеспечить качественную связь в плохую погоду. Ученые сопоставили информацию об изменении уровня принимаемых сигналов на базовых станциях с информацией метеорологов. Выяснилось, что, пользуясь данными сотовых операторов, нетрудно вычислить, как изменяется интенсивность дождя каждые пятнадцать минут. А поскольку сотовые станции сегодня установлены чуть ли не на каждом углу, это позволяет получить столь детальную карту выпадения осадков в реальном времени, о которой метеорологи не могли и мечтать. Новый метод поможет синоптикам улучшить прогнозы погоды практически без дополнительных затрат. Нужно только уговорить сотовых операторов поделиться полезными сведениями.

Впрочем, идея использовать радиосети для сбора всевозможной информации, которая не имеет к ним прямого отношения, отнюдь не нова. Некоторые исследователи, например, предлагали оценивать загруженность автомобильных дорог исходя из среднего количества звонков водителей. Метеорологи из Университета Рединга, Великобритания, предлагали использовать систему глобального позиционирования GPS для мониторинга атмосферы. Дело в том, что задержки в прохождении радиосигнала между GPS-приемником и спутником зависят от температуры и влажности воздуха, что позволяет по этим задержкам судить о погоде. Ходят даже слухи, что во время войны 1999 года в Косово сербы обнаружили и сбили недоступный военным радарам американский самолет-невидимку F-117 благодаря специфическим помехам, которые самолет вносил в сотовую телефонную сеть.

Были попытки использовать сотовые сети и для мониторинга погодных условий. Однако все они основывались на тех или иных моделях сети и требовали дополнительных усилий от операторов. И только сейчас удалось обойтись лишь той информацией, которая уже есть в обслуживающих систему компьютерах. Вдохновленные успехом ученые теперь планируют усовершенствовать обработку получаемых данных, чтобы научиться отличать дождь от града или снега. — Г.А.

Нейтронная бомба

Министерство энергетики США сообщило о запуске крупнейшего в мире генератора нейтронов, построенного в Окриджской Национальной лаборатории (штат Теннеси). Эта установка, Spallation Neutron Source (SNS), дала первые частицы 28 апреля. После выхода на расчетный режим она будет производить нейтронные импульсные пучки, мощность которых в восемь раз выше, чем у английского нейтронного генератора ISIS, нынешнего мирового лидера. Строительство SNS началось в 1999 году и обошлось в 1,4 млрд. долларов.

Процесс генерации нейтронов в SNS начинается с изготовления отрицательно заряженных ионов водорода, состоящих из протонов с двумя электронами на орбите. Ионы разгоняются в линейном ускорителе до энергии 1 ГэВ, а затем проходят через фольгу, теряя при этом электроны. «Голые» протоны попадают в накопительное кольцо, внутри которого они собираются электромагнитными полями в сгустки высокой плотности. При работе в штатном режиме накопитель должен ежесекундно формировать по 60 протонных сгустков, состоящих из 150 трлн. частиц и излучаемых менее чем за одну миллионную долю секунды. После выхода из кольца протонные пучки попадают в контейнер с жидкой ртутью. Каждое соударение высокоэнергетичного протона с атомами металла приводит к высвобождению двух-трех десятков нейтронов. Этот процесс называется скалыванием (spallation), отсюда и название установки. «Отколовшиеся» от ядер ртути нейтроны проходят через контейнеры с замедлителем, в качестве которого используется вода либо жидкий водород. Замедление в воде дает тепловые нейтроны со скоростями порядка 2000 м/с, а в жидком водороде — холодные нейтроны (600 м/с), которые особенно удобны для структурного анализа белков и полимеров. После прохождения замедлителя нейтронные импульсы по нескольким каналам направляются к мишеням и детекторам. — А.Л.

Кому жить хорошо?

Какие научные направления перспективны, а какие себя уже исчерпали? Каким ученым или научным группам следует выделить деньги на продолжение исследований, а каким предложить поискать поддержки из других источников? Какому специалисту предложить вакантную должность в надежде на новые результаты? Над этими трудными вопросами постоянно бьются комиссии научных фондов, администрации университетов и институтов. Да и сами ученые нередко ломают голову, раздумывая, чем бы лучше заняться, чтобы в перспективе были и деньги, и громкие результаты. А толком разобраться в непомерно разросшейся современной науке уже никто не способен.Когда ничего не понятно, на помощь приходит статистика. Науковеды давно используют различные индексы, которые позволяют оценить уровень конкретного ученого, научной группы или журнала. Обычно эти индексы основаны на количестве ссылок на публикации ученого. Если на статью много ссылаются, это означает, что ее многие читали и использовали в своей работе, значит, статья полезна, а написавший ее ученый хорош. Иногда эти индексы используют при принятии решений о выделении средств или назначении на должность. Но умные ученые тут же сообразили, что надо просто опубликовать в статье какую-нибудь правдоподобную чушь да еще и коллег обругать. И тогда большое количество ссылок на эту статью гарантировано.

Пытливый аспирант Майкл Бэнкс (Michael Banks) из Института физики твердого тела в Штутгарте пошел еще дальше. Задумавшись над тем, о чем бы ему написать диссертацию, он решил количественно оценить перспективность научных направлений. За основу он принял недавно предложенный индекс Хирша (Hirsch) h. Этот индекс равен десяти, если ученый опубликовал десять статей, на каждую из которых есть по крайней мере десять ссылок. По Бэнксу, индекс научного направления h-b равен десяти, если на эту тему есть по крайней мере десять статей, на каждую из которых есть десять ссылок. Если этот индекс поделить на количество лет, за которые статьи были опубликованы, то получим число m, характеризующее актуальность этого направления сегодня. Научные направления определяются по ключевым словам в аннотациях статей, а индексы вычисляются как обычно, путем поиска в огромной базе данных Института научной информации ISI, которая доступна через Интернет и выдает ответ всего за несколько секунд.

Расчеты показали, что самое актуальное направление сегодня — углеродные нанотрубки. За ними следуют нанопроводники, квантовые точки, фуллерены, гигантский магниторезистивный эффект, М-теория и квантовые вычисления. Причем нанотрубки более чем вдвое актуальнее квантовых вычислений. Примечательно, что из семи самых горячих тем только одна — М-теория великого объединения фундаментальных взаимодействий — прямо не связана с перспективными компьютерными технологиями.

Судя по вниманию прессы к различным научным направлениям, этот индекс более или менее соответствует действительности. Трудно сказать, поможет ли он научным фондам, но, как надеется Майкл, его индекс наверняка будет полезен хотя бы другим аспирантам при выборе темы диссертации. — Г.А.

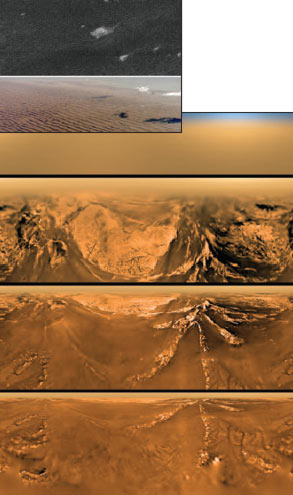

Миражи на Титане

Похоже, астрономам придется подкорректировать идею о широком распространении метановых озер на Титане. Принятые за жидкость темные участки поверхности в экваториальной области оказались зонами, покрытыми песчаными дюнами стометровой высоты и тысячекилометровой длины (на верхнем фото показаны «титанические» дюны за компанию с земными, на нижнем — изображения, сделанные на разных высотах при посадке зонда «Гюйгенс»).Данные, которые позволили сделать такой вывод, были получены зондом «Кассини» еще в октябре прошлого года во время одного из сближений аппарата со спутником Сатурна. После подробного «разбора полетов» ученые из Аризонского университета выяснили, что несколько месяцев они принимали желаемое за действительное, а их мечты в буквальном смысле превратились в песок. На самом деле, даже сейчас нельзя сказать, что метановые реки и озера не могут существовать на Титане, но совершенно определенно, что пока они не найдены.

Образование самого песка списывают на метановые дожди и реки, разрушающие твердые породы. Альтернативная гипотеза предполагает некие фотохимические реакции в атмосфере спутника, результатом которых становится выпадение песчинок из углеводородов. Песок, образующий дюны, чуть темнее остальной поверхности. Больше о нем ничего не известно. Так что в ближайших планах «Кассини» стоит исследование дюн с помощью спектрометров, которые позволят определить состав песчинок. — А.Б.

Есть контакт!

На пути отработки непосредственного взаимодействия человека и машины за исследователями, объединенными проектом NaChip, закреплено направление более чем конкретное — прямой контакт нейронов с электронным чипом. За плечами ученых из мюнхенского Института биохимии Макса Планка, Падуанского и Цюрихского университетов стартовый трехлетний этап разработок.Работа пока ведется в культуре нейронов крысы, а для контакта с ними используют сконструированный компанией Infineon Technologies миллиметровый микрочип с модифицированной поверхностью, несущий более 16 тысяч транзисторов. Клеточная мембрана (и сама по себе отнюдь не банальный проводник) снабжена избирательно действующими ионными каналами. Один из их видов, активно выводящий из клетки ионы натрия против градиента их концентрации, дал начало первым двум буквам названия проекта и был приспособлен для активации микросхемы. Приклеили чип к клетке с помощью привычного для нее соединительного вещества, белка фибронектина. Опробована также обратная связь — возбуждение нейрона сигналами от микросхемы.

Что касается практических выходов, то на первых порах предполагается заинтересовать фармакологов. «Фармацевтические компании могут использовать чип для опробования действия лекарств на нейроны, быстро нащупывая перспективные направления разработок», — говорит профессор Стефано Вассанелли (Stefano Vassanelli) из Падуи. Вскоре исследователи испытают и непосредственный контакт микросхемы с мозгом. — С.Б.

предложении порядок в слов Про

Птенец соловья рождается готовым воспринять песню своего отца, а со временем и воспроизвести ее. Выросшие в гнезде канарейки самцы соловья будут петь по-канареечьи, а самки станут реагировать только на канареечью песню. Если таких «канарейкопоющих» особей выпустить на волю, они попросту не найдут общего языка с аборигенами. Песня самцов певчих птиц позволяет им образовывать пары и удерживать гнездовые территории. Самки не отреагируют на поющих на ином языке самцов как на потенциальных партнеров, а самцы — как на конкурентов.

Но воспринимают ли певчие птицы песню как единое целое, или же они способны к анализу ее отдельных элементов? Это проверял психолог Тим Джентнер (Tim Gentner) из университета Калифорнии в Сан-Диего. Он давал прослушивать скворцам естественные записи их песен вперемешку с конструкциями, в середину которых (разумеется, гладко, без слышимых сбоев) были вставлены фрагменты из других песен тех же птиц. Эти записи можно уподобить человеческим предложениям с правильным или нарушенным порядком слов. Птиц научили сообщать, является ли запись естественной или измененной, нажимая клювом кнопки на стене.

К удивлению исследователей, большинство птиц справились с поставленной задачей. Из одиннадцати скворцов девять научились распознавать измененные грамматические конструкции, и только два спасовали перед этой головоломкой. Кстати, предыдущие исследования показали, что обезьяны не способны справляться с аналогичными тестами.