Страница:

Процессоры

Самое грандиозное событие минувшего лета — это, безусловно, блестяще проведенный Intel анонс ее новой процессорной архитектуры. Постоянные читатели «КТ» наверняка вспомнят, что я нередко критиковал процессоры этой фирмы и превозносил достоинства процессоров конкурента, однако в данном случае придраться действительно не к чему. Во-первых, Core 2 Duo (так называются новые «камни»), очень быстры, во-вторых, рассеивают гораздо меньше тепла, чем все предыдущие десктопные предложения Intel, в-третьих, прекрасно подходят для энтузиастов, предпочитающих покупать процессоры за скромные деньги и эксплуатировать их в режимах, соответствующих процессорам далеко не таким скромным (проще говоря, оверклокерам), а в-четвертых… в-четвертых, эти процессоры действительно можно купить, что не совсем привычно для России, где по традиции изрядная часть новинок еще месяц после анонса доступна лишь в количестве двух инженерных сэмплов на двадцать с лишним отечественных печатных и онлайновых изданий. Правда, из всего ассортимента, который должен насчитывать пять разных моделей, в России появилась лишь младшая E6300, с двумя ядрами, работающая на частоте 1,87 ГГц и обладающая кэшем в 2 Мбайт. При оптовой цене $183 российские продавцы на момент написания статьи просили за «камешек» не очень демократичные $240. Впрочем, это не чисто российская особенность — купить старшие модели, за исключением дорогущей, а потому все равно продающейся в штучных экземплярах X6800 (2,93 ГГц, кэш 4 Мбайт, разблокированный множитель), пока невозможно и на Западе — компания Intel, то ли из желания произвести в кратчайшие сроки как можно больше Core 2, то ли из желания сбыть огромные запасы в одночасье устаревших процессоров, модели «среднего» ценового диапазона — E6600 и E6700 попросту не продает. Однако с расчетом на то, что в обозримом будущем ситуация изменится, привожу технические характеристики этих моделей: E6400 — 2,13 ГГц, 2 Мбайт; E6600 — 2,40 ГГц, 4 Мбайт; E6700 — 2,67 ГГц, 4 Мбайт. Цифры производительности для крайних случаев — самого дешевого и самого дорогого Core 2 в сравнении с остальными распространенными процессорами приведены на диаграммах; для промежуточных моделей они распределены почти равномерно между ними. Но даже для младшего CPU они внушают почтение: вплотную приблизиться к результатам Athlon 64 X2 4600+, одного из лучших двухъядерных процессоров последних лет при куда более низкой цене — это, поверьте, очень сильно. Про модели постарше и говорить нечего — трехсотдолларовая E6600 или разогнанная E6300 успешно громят еще вчера продававшийся по цене ощутимо за тысячу Athlon 64 FX62. Словом, если вы располагаете нужной суммой, то Core 2, особенно когда его ассортимент расширится, — лучший выбор. Главное, не забудьте, что за совместимую с этим процессором материнскую плату с вас тоже попросят немало лишку.

Экономные покупатели, а также любители компьютерных игр наверняка оценят такие позиции прайс-листа, как топовый еще год назад Athlon 64 3800+ за головокружительные $130 (!!!) и совсем еще неплохой Athlon 64 3000+ за $90. Одноядерные процессоры Intel аналогичной производительности тоже стоят совершенно неприличных денег, хотя у этого факта есть объяснение: выполняя «план по переходу на двухъядерные процессоры», которых нам обещают 80% от общего объема поставок, с 23 июля Intel установила одинаковые (!) цены на одноядерные и двухъядерные модели с одинаковой тактовой частоты. Произведенные по 90-нм технологическому процессу старенькие Prescott, правда, предлагаются по значительно более вменяемой цене, но они, к сожалению, сильно страдают от такого кошмара Intel, как непомерное тепловыделение, которое требует шумного вентилятора, ничем не заглушаемого даже в хорошем корпусе. Итак, при цене $90—150 рекомендации те же: покупайте радикально подешевевшие, но не утратившие своих превосходных потребительских качеств процессоры AMD, они того стоят.

А вот выбор у совсем экономных покупателей снова неочевиден: за $50—90 сейчас продается добрый десяток самых разных Celeron D и Sempron. AMD давно не уделяла должного внимания этому сектору, и позиции Intel здесь довольно сильны, особенно с учетом того, что материнские платы для ее процессоров с интегрированной графикой традиционно дешевле всех. Так что офисная пишущая машинка, равно как и недорогой ПК собираются все-таки на решениях Intel. Процессоры Celeron D вообще довольно удачны, и я бы посоветовал их для всех недорогих ПК, но в свете появления недорогих материнок для Socket 754 на чипсете GeForce 6100, которые в паре с AMD Sempron гораздо лучше подходят для компьютерных игр, «для дома», я все же рекомендую остановиться на комбинации nVidia+AMD.

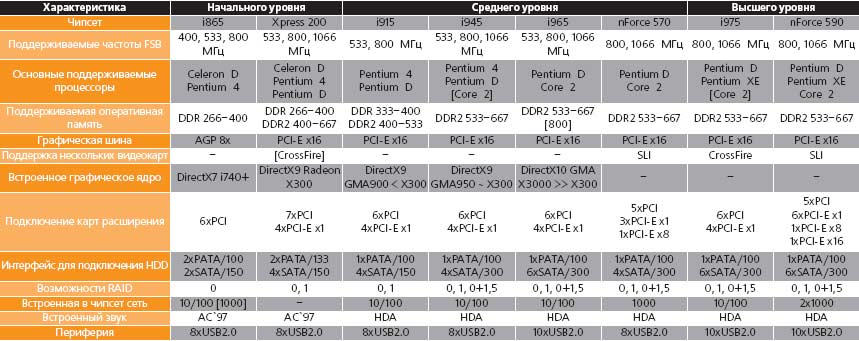

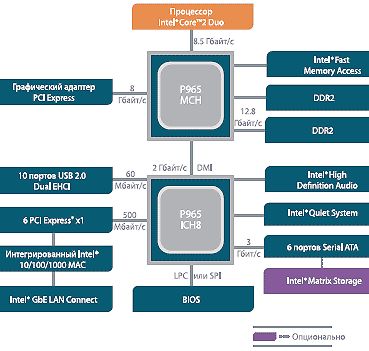

Материнские платы и чипсеты

Определившись с процессором, скажем пару слов о чипсетах. Если вы остановили выбор на дорогом и быстром Core 2, учтите, что он поддерживается только новыми материнскими платами с чипсетами 965-й серии (G965, P965, Q965) и дорогими и пока редкими nForce 570/590 SLI Intel Edition. Первые лучше подходят для типового ПК, вторые придутся по душе геймерам: особой разницы по потребительским качествам между ними нет, за тем исключением, что чипсеты nForce чуть дороже и поддерживают технологию SLI. Поклонники видеокарт ATI могут поискать новые ревизии материнских плат на чипсете i975X, поддерживающем технологию CrossFire: хотя старые платы на его основе Core 2 не поддерживают, некоторые производители выпустили свежие ревизии материнских плат, совместимые с новинкой. Они обычно так и обозначаются — Revision 2.0, хотя, например, у Intel D975XBX соответствующая ревизия носит номер 304: внимательно читайте спецификации и руководства пользователя. Кроме того, поскольку для поддержки Core 2 необходима лишь модификация схемы питания процессора, то в ближайшее время следует ожидать массы анонсов материнских плат на самых разных старых чипсетах, которые тоже будут поддерживать этот процессор. Только будьте осторожнее с сочетаниями вроде i865 + Core 2: я уже видел в прайс-листах и откровенно бредовые предложения, подпадающие под статью о «заведомо ложной информации». Например, FSB, на которой работают все выпущенные Core 2, — 1066 МГц, а ее штатно поддерживает из «неохваченных» Core 2 чипсетов лишь i945. Проверяйте на всякий случай, что мануал на материнскую плату подтверждает слова продавца, и если там не упоминается о поддержке Core 2 — отказывайтесь от «заманчивого предложения».Что касается среднего ценового диапазона — то, в случае Intel, за ориентированные на этот сегмент чипсеты 965-й линейки и nForce 570 SLI, на волне ажиотажа вокруг Core 2, пока просят не вполне адекватные деньги. Вместе с тем, если не считать заметно улучшенного графического ядра и чуть большей производительности при использовании дорогой памяти, особых отличий от более старых чипсетов в них нет, так что для Pentium D по-прежнему лучше всего подходят проверенные материнские платы на чипсетах серий i915 и i945. Для AMD ситуация почти полностью противоположная — материнские платы на анонсированных специально для AM2 чипсетах nForce 5xx сегодня предлагаются практически по той же цене, что и старые платы на основе nForce 4, при том что «пятисотая» линейка чипсетов во многих отношениях гораздо приятнее (это, кстати, дополнительный повод покупать Athlon 64 X2 в исполнении AM2). Впрочем, если разного рода «навороты» оставляют вас равнодушным, то в вашем распоряжении — широчайший выбор любых выпущенных ранее чипсетов, вплоть до продающихся сейчас за $50 старых материнок на VIA K8T800.

Выбор недорогой «мамки» — отдельная песня. Это может быть просто старая материнская плата, некогда очень хорошая, но ныне основательно поблекшая на фоне навороченных коллег, но зачастую лучше приобрести новую недорогую материнскую плату с интегрированным графическим ядром. У Intel выбор ограничивается более чем удовлетворяющим все офисные запросы старым-престарым i865G, хотя если компьютер приобретается для дома, лучше взять чуть более дорогую материнскую плату на чипсете ATI Xpress 200. У сторонников AMD выбор пошире — это либо тот же Xpress 200 (он же Xpress 1600), либо недавно вышедший nVidia GeForce 6100/6150. Чипсеты «заклятых друзей», впрочем, по возможностям почти не отличаются друг от друга. Однако nVidia — безусловный лидер, с большой рыночной долей и соответствующей поддержкой, а потому более новый GeForce 6100 сейчас найти проще, чем давно присутствующий на рынке Xpress 200. К тому же 6100-й чуть-чуть, но все же быстрее и функциональнее, поэтому оба варианта по-своему хороши и гоняться за каким-то одним из них, пожалуй, не стоит.

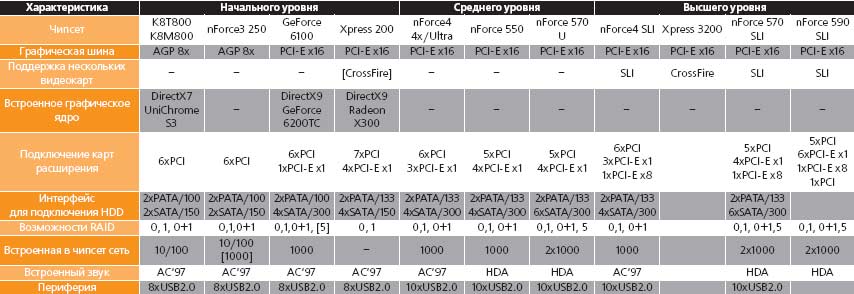

Серия чипсетов nForce 5xx

nVidia всегда славилась своими чипсетами — практически все они, даже самые неудачные, были в той или иной степени революционными. Эта компания так хорошо умеет их делать, что уже очень долго удерживает монополию на чипсеты для энтузиастов на платформе AMD. Линейка чипсетов nForce 4 была и остается одним из самых удачных и распространенных решений для материнских плат Socket 939. Конкуренты (в первую очередь ATI, теперь купленная самой AMD, и Intel, с которой nVidia теперь конкурирует на ее рынке), конечно, тоже не дремлют, однако и nVidia не собирается почивать на лаврах. Выпущенное специально к анонсу Socket AM2 семейство nForce 5xx порадовало целым букетом интереснейших нововведений и усовершенствований.

Изменения в остальных подсистемах чипсета менее значительны. Число каналов Parallel ATA уменьшили с двух до одного — старые жесткие диски, увы, больше не в моде, и подключать по этому интерфейсу в штатном режиме к nForce 5xx имеет смысл лишь оптические накопители. Зато количество SATA-каналов увеличили с 4 до 6, полностью поддерживается RAID 5, и можно даже организовать из дисков несколько разных независимых RAID-массивов — скажем, одновременно RAID 0 на одной паре и RAID 1 на двух других. Кроме того, в драйверах появилась возможность выбирать «профили», оптимизирующие работу контроллеров SATA под конкретные жесткие диски: выигрыш в производительности крошечный (2—3%), но все равно приятно.

Чрезвычайно приятная новость — в nForce 5xx интегрированный звук реализован не устаревшим AC’97, а современным и действительно обеспечивающим заметно лучшее качество звука HDA. Тут, правда, многое зависит от кодека, но в среднем качество все равно лучше.

Еще одна приятная мелочь — nForce 5xx поддерживает технологию EPP, позволяющую без труда выставлять в BIOS нештатные режимы работы для нестандартной памяти — например, выбирать режим сниженной латентности или повышенной тактовой частоты. В классическом случае это пришлось бы делать вручную, а на nForce 5xx достаточно будет выбрать один из предложенных производителем вариантов. Чуточку подробнее про EPP можно прочитать в одной из заметок «Железного потока».

Ну и наконец, в SLI-системах больше никогда не потребуется использовать карточки-мосты, поскольку даже одночиповый nForce 570 SLI вместо выбора PCI Express x16 + PCI Express x1 (обычный) или PCI Express x8 + x8 (SLI), за который как раз эта карта и отвечала, реализует схему PCI Express x16 +PCI Express x8, вобравшую в себя лучшее от обоих вариантов. Проще говоря, основная видеокарта всегда работает с полноскоростным графическим слотом, а второй слот — в режиме x8, которого более чем достаточно и для установки второй видеокарты для SLI, и для более серьезных целей вроде установки в этот слот какой-нибудь особенно требовательной к пропускной способности шины карточки.

Всего в семействе nForce 5xx четыре разных чипсета. Младший 550-й лишен всех вышеперечисленных «вкусностей», за исключением шести портов SATA и нового аудиокодека. Впрочем, чего ждать от решения, позиционирующегося в ценовой сектор «менее $80»? Для дешевых плат и он будет революцией. Предназначенный для матплат «примерно за $100» 570 Ultra напоминает 550-й, но наделен всеми «вкусностями», за исключением режима SLI, за поддержку которого в почти таком же 570 SLI придется дополнительно выложить $30—50. Наконец, 590 Ultra — топовое решение из двух чипов (все остальные новинки на платформе AMD одночиповые), отличающееся фактически лишь тем, что оба графических слота в нем (а не только основной, как в 570 SLI), реализованы «полноценными» PCI Express x16. Правда, свою цену в $200 сопутствующий этому крошечный прирост производительности вряд ли оправдывает.

Видеокарты

Выбор оптимальной видеокарты сегодня — довольно спорная и тонкая материя, заслуживающая не пары абзацев, а отдельной статьи, причем с солидных размеров справочными таблицами, ибо изобилие видеокарт в этом году не поддается никакому исчислению и описанию. Поэтому здесь я просто дам пару советов, не претендующих на истину в последней инстанции.Совет первый — для недорогого компьютера совершенно не нужна отдельная видеокарта. Упоминавшиеся выше чипсеты с интегрированной графикой GeForce 6100, 6150, ATI Radeon Xpress 200 и Intel i945G, G965, Q965 вполне «тянут» на не самых высоких настройках качества практически любые современные компьютерные игры. Бытует мнение (неверное), что интегрированная графика дает картинку худшего качества, нежели отдельная видеокарта, но если исключить особо запущенные случаи, которые встречаются и среди материнских плат, и среди видеокарт (и, на мой взгляд, должны рассматриваться как заводской брак), то выдаваемый ими аналоговый видеосигнал имеет совершенно одинаковое качество, в том числе позволяющее использовать разрешения как минимум до 1600x1200 @ 80 Гц. Правда, почти все видеокарты позволяют подключать монитор не по аналоговому D-Sub, а по лучше подходящему для LCD-мониторов цифровому кабелю DVI и имеют тот или иной видеовыход. Среди материнских плат с интегрированной графикой подобные варианты подключения очень редки. Стоит ли за это переплачивать — смотрите сами, но большинство пользователей в мире до сих пор успешно использует D-Sub, а многие недорогие LCD-мониторы и вовсе не имеют входа DVI.

Совет второй — при покупке компьютера, рассчитанного на компьютерные игры, лучше потратить деньги не на дорогой процессор, а на дорогую видеокарту. Честное слово, в игровом ПК вам совершенно не нужен какой-нибудь Pentium 4 3,60 ГГц в паре с GeForce 6600. Полезно также помнить, что хорошая видеокарта относится к последнему поколению (GeForce 7xxx, Radeon X1xxx) и стоит не меньше $170. Обратите внимание, что цена сама по себе еще ничего не значит! Скажем, GeForce 5900 Ultra, который некогда был топовым решением, до сих пор продается недобросовестными продавцами за четыреста с лишним долларов, но едва ли выиграет сегодня у новой видеокарты, стоящей всего сотню.

Совет третий, избитый, — не покупайте «мегабайты» видеопамяти. 512 Мбайт Radeon X1300 Pro, конечно, хорошо, но 128 Мбайт Radeon X800 — гораздо лучше. Номер модели (7300, 7600, 7900) — в первую очередь, и ее суффикс (GTX, GT, GS, Pro или XL) — во вторую, почти всегда значат гораздо больше.

Что же касается конкретных моделей, то среди карточек ценой до $70 я бы выделил старые модели на ATI Radeon 9600 и X300 (новые дороже). До $100 — GeForce 6600 и Radeon X1300. До $150 — тоже старые, но очень удачные GeForce 6600GT и Radeon X800 и новую GeForce 7600GS. До $220 (оптимальный ценовой диапазон) — GeForce 7600GT. Затем довольно большой диапазон цен почему-то выпадает, так что следующий класс карт стоит $300—350, и выигрывает в нем тоже nVidia — GeForce 7900GT. Среди более дорогих (топовых) видеокарт лидерство возвращает себе ATI, но, с моей точки зрения, $400—500 за видеокарту — слишком много. Впрочем, для системного блока от полутора-двух тысяч долларов — почему бы и нет?

Память, жесткий диск и прочая мелочевка

Если еще несколько лет назад по поводу выбора оперативной памяти и жесткого диска кипели жаркие споры, то в этом году, несмотря на все растущее изобилие, спорить просто не о чем. Ибо разные производители предлагают продукты, практически неотличимые от конкурентов. Конечно, если говорить о DRAM, то безымянный китайский модуль, вручную спаянный из подозрительных модулей памяти, покупать не стоит, однако таковые и встречаются все реже и реже, уступая место брэндам. Ориентируйтесь, например, на Samsung и Kingston; нормальная память других производителей должна стоить примерно столько же.

Среди модулей стандарта DDR уже который год основной и наиболее востребованный тип памяти — DDR400 (PC3200). Среди модулей DDR2 — значительно подешевевшая с момента своего появления DDR2 667 (PC5300). На момент написания статьи типичная планка в 512 Мбайт обоих этих стандартов стоила чуть меньше $50. Существуют также более дорогие нестандартные модули памяти, но они востребованы только в очень дорогих компьютерах или в тех случаях, когда ПК планируется серьезно разгонять: если у вас есть деньги или вы хорошо понимаете, для чего подобные модули требуются, — покупайте, жалеть вряд ли будете, но во всех остальных случаях лучше предпочесть более дешевый стандартный вариант. Наиболее востребованный объем оперативной памяти сегодня (и в свете грядущих требований охочей до нее Microsoft Vista) составляет 1 Гбайт, то есть две планки по 512 Мбайт. Минимально допустимый — 512 Мбайт (двумя планками по 256 Мбайт или, в случае Sempron для Socket 754, одной в 512). Верхний предел в принципе не ограничен («памяти много не бывает»), однако переход на следующую ступеньку — 2 Гбайт (два модуля по 1024 Мбайт) обычно целесообразен, только если на процессор и видеокарту потрачено хотя бы по $200 и все остальные характеристики компьютера вас заведомо устраивают. В противном случае лишнюю сотню долларов можно потратить с большей пользой.

Жесткие диски отличаются друг от друга прежде всего объемом и типом подключения. Первый подбирается по вкусу и имеющимся деньгам (самый ходовой сегодня объем — 200—250 Гбайт как наиболее выгодный по соотношению деньги/вместимость), а вот второе (если только не собирается максимально дешевый компьютер) в нынешних условиях должно быть исключительно SATA. К большинству новых материнских плат винчестер другого стандарта (PATA) удастся подключить разве что через дополнительный контроллер или параллельно с тормозящим его работу оптическим приводом. Остальные подробности — SATA ли это 150 или 300 (SATA2), с буфером 8 или 16 Мбайт — большой роли не играют. То есть, конечно, чем больше, тем лучше, однако даже в синтетических тестах на производительность жесткого диска разница между «быстрым» и «медленным» вариантами не превышает 10—20%, что при повседневном использовании совершенно неощутимо. То же самое касается дисков от разных производителей: одни чуть быстрее, другие чуть медленнее, но погоды это не делает. Единственный выдающийся по быстродействию диск — это работающий с повышенной скоростью вращения Western Digital Raptor, однако он и стоит очень дорого.