Но все перечисленное - полезно. Чили, говорят, снижает риск рака желудка. Шоколад после кофе препятствует вымыванию кальция из костей. Ну а физические упражнения (и некоторая доза скепсиса к рассуждениям о гуманизме) будут невредными, когда нарики решат поживиться за ваш счет!

Но вот мечта… Как быть с ней? Что она для западной цивилизации? Той единственной цивилизации, которая породила феномен индустриального общества и научно-технической революции.

Вероятно, тут можно быть только максималистом. Понимая человека, как животное разумное, мы должны ценить только то, что питает и побуждает к действию разум.

Палестры Греции, стадионы Рима…

Но упражнения были в чести и у персов, и у финикийцев.

А знания Академа, мудрость Стои проникла в шатры царей, палатки консулов на Западе.

И - эмоциональные греки доверяют поджог Персеполиса гетере.

Деловитые римляне проходятся по Карфагену плугами и солью.

Стремление к тайне вещей и наделяет человека силой и дает ему основания для действий.

Отказ от стремления к таковой лишает его смысла существования. Во всяком случае - в иудеохристианской цивилизации прогресса.

Традиционные общества Востока живут по-другому. Но у них и нет таких проблем с наркотиками.

А здесь - выбраковка агентов, дезертировавших с постижения Тайны. Без пуль и цианида. Все - сами. Наркотики, алкоголь, веревка…

И стадион - не альтернатива. Суть человека затрагивает не он.

Наука: Спать - и видеть сны?

Наука постепенно подбирается к объяснению одной из вечных загадок бытия: феномена сна. Например, недавно исследователи из медицинского центра Гарварда с помощью магниторезонансного сканирования смогли «подглядеть», какие мозговые центры работают у спящего человека. Показано, что моторные навыки (например, движения пальцев наподобие игры на пианино), полученные при бодрствовании, закрепляются во время сна. После сна работа нервных центров, управляющих выученными последовательностями, проходит в «автоматическом» режиме и не сопровождается работой центров, ответственных за беспокойство.

Журнал «Нейробиология» привел новые данные, позволяющие смотреть на человеческий мозг как на орган, поддающийся тренировке. Оказывается, с возрастом функциональная специализация отделов мозга меняется. Без устали работающие центры, отвечающие за мышление, подчиняют себе другие отделы мозга и начинают использовать их ресурсы. Благодаря этому основная деятельность нашего мозга может не просто успешно осуществляться, а даже совершенствоваться в пожилом возрасте. Кстати, в очередной раз показано, что умственная работа в зрелом возрасте коррелирует с хорошим состоянием здоровья (даже у тех, кто в молодости не отличался крепким организмом).

Но все-таки зачем нужны сны? Для чего нам кроме действительного мира, к которому мы приспосабливаемся, видеть еще и иллюзорный ночной мир? Зачем нужны кошмары? Они же снижают нашу приспособленность, отнимая душевные силы! Почему спящая собака гонится за кем-то во сне, дергает лапами и тихонько тявкает? Почему у новорожденного ребенка (которому и переживать-то нечего) фаза быстрого сна, для которой характерны сновидения, длится гораздо дольше, чем у взрослого? Почему сон слепого состоит из звуковых и осязательных образов?

Сны - очень важная часть нашей жизни. Иногда они мелькают где-то на периферии сознания, а иногда изумляют своей яркостью или неожиданной мудростью. Чтобы объяснить их, приходится предполагать, что значительная часть психики занята генерированием этих ночных образов. Строение нашего тела, как и особенности его функционирования, - результат эволюции. Как могла возникнуть столь странная особенность? Зачем она нужна?

С нашей точки зрения, сновидения - часть механизма, который обеспечивает гибкость поведения. Поведение есть механизм приспособления к среде. Адаптивное поведение повышает шансы особи на выживание и размножение, так же как наличие специфических структур или функций.

Виды делятся на специалистов и оппортунистов. Специалистам требуются отточенные формы поведения, соответствующие их характерным способам деятельности. Оппортунисты же способны к разным видам деятельности, переключение между которыми зависит от ситуации. Для них характерно более гибкое поведение.

Основа поведения - нейронные сети мозга. Характер связи между нейронами определяет классы задач, которые может решать эта сеть. Задать связь между нейронами можно двумя разными способами. Первый из них состоит в том, чтобы запрограммировать в наследственной программе развитие именно той нейронной сети, которая нужна для осуществления видового поведения. Этот способ оптимален для видов-специалистов. Второй способ получить нужную основу поведения заключается в том, чтобы настроить нейронную сеть информацией, поступающей из среды в ходе решения характерных жизненных задач.

Сравним эти способы. Жесткий позволяет получить именно то, что надо, с невысокой долей ошибок. Но выработка и корректировка сложного поведения таким путем требует долгого эволюционного пути, а сложность образующихся сетей ограничена: канал передачи наследственной информации имеет ограниченную «пропускную способность».

Второй способ требует «настройки» нейронных сетей в ходе значительной части онтогенеза, что чревато многими неудачами. Немало особей погибнет до того, как у них выработается совершенный механизм управления адаптивным поведением. Зато при изменении условий новые формы поведения могут возникнуть в эволюционном отношении почти мгновенно, на протяжении жизни одного поколения. Количество информации, которая поступает из внешней среды и может отражаться в строении нейронных сетей, больше, чем то, которое можно описать в наследственной программе.

Для большинства видов оптимальным оказывается некий баланс обоих механизмов: наследственная программа определяет основные параметры строения нервных сетей, управляющих поведением, а тонкая доводка осуществляется в ходе использования этих сетей. Для каждого вида существует свой компромисс между надежностью и сложностью, быстротой формирования и гибкостью функционирования нейронных сетей.

Последние данные из области нейрофизиологии позволили выяснить, что такая «доводка» связана с нейрогенезом, размножением нервных клеток в гиппокампе, их миграцией по мозгу и встраиванием в работающие нейронные сети. Как показали исследования Элизабет Гуд из Принстонского университета, скорости увеличения числа нейронов в тех или иных центрах зависят от интенсивности их работы. Итак, из нескольких «заготовок», заданных наследственной программой, наилучшее развитие получит та, которая используется чаще всего.

Какие механизмы могут ускорить выработку адаптивного поведения? Если оно всегда будет настраиваться в ходе жизненно важных взаимодействий, неудачная работа нейронных сетей может стать причиной гибели организма. Лучше всего проводить «настройку» физиологической основы поведения во время тренировок, например игры. Именно с этим связано широкое распространение феномена игры среди млекопитающих. Роль игры в оттачивании специальных форм поведения была понятна давно, а после открытия феномена нейрогенеза стало ясно, что она может способствовать не только лучшей организации нейронных сетей, но и увеличению в них количества нейронов.

Однако игра - тоже довольно дорогое удовольствие. Драка понарошку может окончиться травмами. Пока растущему детенышу млекопитающего нужно развивать не только нервную, но и опорно-двигательную систему, это оправдано. Но необходимость жесткого сопряжения тренировок обеих систем может быть неблагоприятна. Кроме того, не все функции нервной системы связаны с управлением движениями.

Итак, для развития нервной системы могут быть полезны холостые прогоны ее рабочих механизмов. Когда они должны происходить? Вероятно, во время сна, когда животное находится в относительно безопасном месте, а питание его нервной ткани улучшается. В этот момент складываются наилучшие условия для встраивания новых нейронов в важные для жизни узлы.

А как обеспечить развитие во сне именно тех центров, которые нужны? В нервной системе есть механизмы, оценивающие относительную важность тех или иных процессов, - именно они, по всей видимости, определяют «темы» для сновидений. С другой стороны, важность какой-то «сонной» работы может быть связана с недавними видами деятельности, для которых не хватало специализированных управляющих нервных сетей.

Понятно, почему максимальная активность механизма сновидений характерна для новорожденных. А почему у взрослых людей сновидения отражаются в сознании? Нервные центры надо развивать на той деятельности, которая является для них адаптивной. А когда процесс закончен, лишние данные из сознания можно убрать. Возможно, поэтому мы помним наши грезы, если проснулись во время сновидения, и забываем, если после него успели перейти в обычный режим сна.

Итак, мы выдвинули гипотезу, что сновидения - способ усложнять нейронные сети, обеспечивающие важные для бодрствования формы поведения. Не вполне ясно, является ли эта гипотеза по-настоящему новой. Открыватель нейрогенеза Элизабет Гуд исследует сейчас влияние лишения сна на подопытных животных, и можно предположить, что она проверяет похожее предположение. С другой стороны, такая точка зрения не обязательно противоречит тем, которые высказывались ранее. Так, по мнению российско-израильского психофизиолога Вадима Ротенберга, функция сна - обеспечивать поисковое поведение, недостаточно реализующееся во время бодрствования. Когда организм не может найти подходящие пути приспособления наяву, сны помогают разрядить накопившееся напряжение. Такое объяснение вполне сочетается с нашим. Преодоление конфликта во сне помогает развивать центры, необходимые для его преодоления наяву!

Процессы во внутреннем мире готовят нас к решению задач, которые ставит перед нами большой, внешний мир…

Во время подготовки статьи поступило сообщение о фактах, подтверждающих изложенное в ней предположение. Журнал Nature опубликовал работу японских ученых во главе с Тацухиро Хисацунэ из Токийского университета, в которой показано, что тета-ритм, генерируемый мозгом на эмоциональной фазе быстрого сна (когда снятся яркие сновидения!), усиливает синтез гамма-аминомасляной кислоты, стимулирующей размножение нейронов.

«…поэтому мир… надо признать родственным сновидению или даже принадлежащим к одному с ним классу вещей. Ибо та функция мозга, которая во время сна какими-то чарами порождает совершенно объективный, наглядный, даже осязаемый мир, должна принимать такое же участие в создании объективного мира бодрствования».

Артур Шопенгауэр

Проблемы 2000 года: гипотеза Ходжа

Можно ли свести изучение множества решений полиномиального уравнения к изучению более простых объектов? Об этом нe только гипотеза Ходжа. Из подобных вопросов выросла вся алгебраическая геометрия.

Писать популярную статью о гипотезе Ходжа - задача неблагодарная. Пишешь о гипотезе Римана - к твоим услугам и богатая история вопроса, и интересные взаимосвязи с массой других областей, и долгая история численных экспериментов, поднимающихся уже в высоты совершенно заоблачные. Пишешь об уравнениях Навье-Стокса - тоже затруднений не испытываешь: разве не интересно узнать, как вода течет и воздух движется? Да и сами уравнения Навье-Стокса вовсе не выглядят зубодробительными и доступны человеку, прошедшему курс высшей математики, даже если он на лекциях играл в крестики-нолики и экзамен сдал на тройку. А вот алгебраическая геометрия, смысл и задачи которой, может, и нетрудно понять, но преподавание которой не налажено практически нигде[Говорю по собственному опыту. На математико-механическом факультете СПбГУ алгебраической геометрией занимается множество преподавателей (ибо наука очень важная и популярная), но в базовые курсы она не входит и преподается исключительно в рамках спецкурсов и в личных беседах. В связи с этим - спасибо Александру Леонидовичу Смирнову за беседу и лекцию, которые помогли мне при написании этой статьи], - совсем другое дело… Поэтому предупреждаю сразу: в этой статье даже толково сформулировать гипотезу Ходжа не получится. Поговорим мы в основном об алгебраической геометрии - что это, зачем и куда оно движется.

Алгебраическая геометрия

Всем известно, что полиномиальные уравнения с одной переменной решаются по явным формулам - вплоть до четвертой степени. Для более высоких - нет. А ведь уравнения от одной переменной - это еще цветочки. Надо что-то делать и с уравнениями от многих переменных, что принципиально сложнее: ведь у них, как правило, бесконечно много решений. Алгебраическая геометрия возникла из задач описания структуры решений таких уравнений.

Приведу пример довольно сложного для анализа уравнения с тремя переменными: xn+yn-zn=0, где x, y, z - целые числа (его обычно переписывают с двумя переменными - x

+yn-1=0, но разрешают переменным принимать рациональные значения). Структура решений этого уравнения известна: у каждого из решений одна из компонент - x, y или z - равна 0. Однако для установления этого факта потребовалось более трехсот пятидесяти лет: от заметки на полях «Арифметики» Диофанта до доказательства Эндрю Уайльса (Andrew Wiles, см. врезку).

Алгебраические геометры и Филдсовская премия

Как известно, математикам не дают Нобелевскую премию (говорят, у Нобеля были весьма интимные счеты с одним математиком - впрочем, это всего лишь слухи). Возмущенный этой несправедливостью, канадский математик Джон Чарльз Филдс (John Charles Fields) предложил учредить для математиков отдельную награду, которая теперь так и называется - Филдсовская премия (по-английски - Fields Medal; почему при переводе медаль зачастую становится премией и так и попадает в словари, мне выяснить не удалось). Впервые она была присуждена в 1936 году, и всего было выдано 45 медалей представителям самых разных областей математики. Многие из них занимались среди прочего алгебраической геометрией. Но даже медалей, выданных исключительно за достижения в алгебраической геометрии, набрался целый десяток - кажется, больше, чем в любой другой области математики. Вот имена этих лауреатов:

1954: Кунихико Кодаира;

1966: Александр Гротендик (Alexander Grothendieck; о его жизни можно писать отдельную статью, и преувлекательно выйдет - например, говорят, что сейчас он живет отшельником где-то в Пиренеях, но точно никто ничего об этом не знает; а в математике это фигура примерно уровня Эйнштейна в физике);

1970: Хейсуке Хиронака;

1974: Дэвид Мамфорд (David Mumford);

1978: Даниэль Квиллен (Daniel Quillen)

и Пьер Делинь (Pierre Deligne);

1986: Герд Фалтингс (Gerd Faltings);

1990: Владимир Дринфельд и Шигефуми Мори;

2004: Лоран Лаффорг (Laurent Lafforgue) и Владимир Воеводский.

У Филдсовской премии есть одно строгое ограничение, которого нет у Нобелевской: лауреат должен быть не старше сорока лет. Именно это ограничение не позволило вручить заслуженную медаль Эндрю Уайльсу (Andrew Wiles), который доказал великую теорему Ферма. Точнее говоря, он доказал более общее утверждение о связи модулярных и эллиптических форм - гипотезу Таниямы-Шимуры. История доказательства теоремы Ферма тоже на редкость интересна - Эндрю Уайльс несколько лет работал над проблемой, никому не рассказывая о том, чем занимается… Советую прочесть книгу о теореме Ферма (rrc.dgu.ru/res/mikel.altonika.ru/fermat/flt.htm). Если отвлечься от постоянных лирических отступлений на математические забавности, к теореме Ферма имеющие весьма опосредованное отношение, чтиво очень интересное.

Алгебраическая геометрия в современной математике играет ведущую роль. Ее проблемы стимулируют развитие и алгебры, и геометрии с топологией, и теории чисел, и многих других отраслей математического знания. Из семи «задач на миллион» три имеют непосредственное отношение к алгебраической геометрии - гипотеза Ходжа, гипотеза Берча-Суиннертон-Дайера и гипотеза Римана. Фактически алгебраическая геометрия - самый популярный и быстро развивающийся фронтир сегодняшней «чистой математики» (если не относить к чистой науке вопросы теоретической информатики).

Инварианты и гипотеза Ходжа

Центральное понятие, предопределяющее структуру подавляющего большинства исследований в алгебраической геометрии, - это понятие инварианта. Идею инвариантов понять легко. Предположим, что есть два объекта (в данном случае - два множества решений тех или иных уравнений), и нужно выяснить, равны ли они. Сделать это очень сложно, если вообще возможно, - как сравнивать? Но можно установить некоторые свойства объектов, и если эти свойства окажутся не идентичными, то и исходные объекты, очевидно, не равны. Например, проверить, совпадают ли два текста, можно, сравнив их объем. Если размер текстов отличается - в них можно и не заглядывать. В алгебраической геометрии одними из простейших инвариантов являются размерность или связность искомого множества.

Обратное, разумеется, неверно: из равенства двух инвариантов нельзя ничего заключить о равенстве исходных объектов. Но и такое частичное знание - уже хорошо. А полное счастье настанет, если все же удастся доказать обратное утверждение (иными словами, если избранный набор инвариантов будет однозначно задавать исходный объект). Гипотеза Ходжа - как раз одно из таких заманчивых утверждений. Если она окажется верной, изучение большого и сложного класса алгебраических многообразий (так называют множества, составленные из кусочков, каждый из которых является множеством решений каких-либо полиномиальных уравнений) фактически сведется к изучению гораздо более простых объектов.

Теперь о текущем статусе гипотезы. В предыдущих статьях мы говорили о гипотезе Римана и уравнении Навье-Стокса. В гипотезу Римана верят все математики. В единственность решения уравнений Навье-Стокса - тоже (по крайней мере, при достаточных для практических применений условиях). Гипотеза Ходжа выбивается из этого ряда. Долгое время верили, что она верна - но доказать это никак не удавалось. В последние годы многие математики предположили, что доказательство не удается найти просто потому, что гипотеза неверна - но контрпримеров пока построить тоже не удалось. Никаких численных экспериментов в этой задаче провести невозможно. Утверждение гипотезы доказано для ряда частных случаев, но на то они и частные. Если же контрпример будет построен, вряд ли он будет иметь очень простой вид. В общем, гипотеза Ходжа пока что открыта со всех сторон.

ТЕХНОЛОГИИ: Что такое Веб 2.0

Крах доткомов осенью 2001 года стал для веба поворотным пунктом. Многие решили, что феномен веба был слишком раздут, хотя, на самом деле, «мыльные пузыри» и, как результат этого, падение акций - неизбежно сопутствуют всем технологическим революциям. Падение акций обычно происходит тогда, когда новая технология готова занять центральное место на сцене. На волне поднимаются и мошенники, и те, кто действительно добился успеха, - и в какой-то момент приходит понимание, чем первые отличаются от вторых.

Концепция Веба 2.0 родилась на совместном мозговом штурме издательства O’Reilly Media и компании MediaLive International. Веб-пионер и вице-президент O’Reilly Дейл Дагерти (Dale Dougherty) отметил, что сам-то веб далек от краха и даже более важен, чем раньше, раз уж впечатляющие новые приложения и сайты появляются с завидной регулярностью. Больше того, у фирм, переживших коллапс, было нечто общее. Может быть, в результате доткомовского краха имеет смысл говорить о Вебе 2.0. Мы решили, что так и есть. Так родилась Web 2.0 Conference.

За полтора года термин «Веб 2.0» прижился (более 9,5 млн. ссылок в Google). Но относительно того, что он обозначает, в товарищах согласья нет. Одни приняли новую концепцию, другие полагают, что это бессмысленный маркетинговый термин.

Я постараюсь объяснить, что мы имеем в виду, говоря о Веб 2.0.

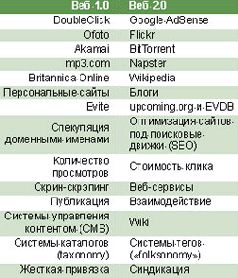

На нашей первой встрече, мы определяли Веб 2.0, отталкиваясь от конкретных примеров (см. табл.).

Список все увеличивался и увеличивался. Но почему одно приложение мы отнесли к Вебу 1.0, а второе - к категории Веб 2.0? (Это важный вопрос, поскольку Веб 2.0 стал настолько популярным, что многие компании используют сегодня этот термин в своем маркетинге, зачастую даже не понимая, что он означает. С другой стороны, этот вопрос не так уж прост, потому что множество падких на красивые термины стартапов не имеют никакого отношения к Вебу 2.0, тогда как отдельные приложения, которые мы считаем Вебом 2.0, даже веб-приложениями не являются - например, Napster и BitTorrent.)

Список все увеличивался и увеличивался. Но почему одно приложение мы отнесли к Вебу 1.0, а второе - к категории Веб 2.0? (Это важный вопрос, поскольку Веб 2.0 стал настолько популярным, что многие компании используют сегодня этот термин в своем маркетинге, зачастую даже не понимая, что он означает. С другой стороны, этот вопрос не так уж прост, потому что множество падких на красивые термины стартапов не имеют никакого отношения к Вебу 2.0, тогда как отдельные приложения, которые мы считаем Вебом 2.0, даже веб-приложениями не являются - например, Napster и BitTorrent.)

Анализируя наиболее успешные проекты Веба 1.0 и самые интересные новые приложения, мы попытались выделить основные принципы Веба 2.0.

Веб как платформа

Как многие важные концепции, Веб 2.0 не имеет четких границ. Это, скорее, центр притяжения. Вы можете представить себе Веб 2.0 как множество правил и практических решений. Они объединены в некое подобие солнечной системы, состоящей из узлов, каждый из которых построен с учетом некоторых или всех описанных правил и находится на определенной дистанции от центра.

На рисунке показана карта Веба 2.0, созданная нами во время мозгового штурма на конференции FOO Camp. Ее нельзя назвать завершенной, но она иллюстрирует многие ключевые идеи Веба 2.0.

На рисунке показана карта Веба 2.0, созданная нами во время мозгового штурма на конференции FOO Camp. Ее нельзя назвать завершенной, но она иллюстрирует многие ключевые идеи Веба 2.0.

К примеру, на первой конференции Веб 2.0 в октябре 2004 мы с Джоном Баттелем (John Battelle) озвучили предварительный список правил в совместном выступлении, открывающем конференцию. И первое правило гласит: «Веб как платформа». Конечно, еще до нас об этом навзрыд говорил Netscape, сгоревший в жаркой битве с Microsoft. Больше того, две компании из нашего списка Веб 1.0 - Akamai и DoubleClick - также были среди первопроходцев, рассматривавших веб как платформу. Люди нечасто воспринимают эти компании как поставщиков веб-сервисов, но, на самом деле, демонстрация рекламы - это первый широко распространенный веб-сервис, первый широко распространенный «mash-up» (если использовать термин, завоевавший в последнее время популярность). Каждый баннер доставлялся пользователю в результате незаметной кооперации двух сайтов, совместно формирующих страницу для показа. Akamai также рассматривал сеть как платформу, и даже на более низком уровне: обеспечивая незаметное кэширование и построив сеть доставки контента, чтобы снизить нагрузку на сайты своих клиентов.

Последователи DoubleClick и Akamai не только использовали наработки этих компаний, но пошли дальше, глубже чувствуя истинную природу новой платформы. Обе компании можно считать пионерами Веб 2.0, хотя ниже мы увидим, как более полно реализовать возможности веба за счет использования новых подходов.

Давайте внимательно рассмотрим три примера, чтобы понять, чем, по сути, старые компании отличаются от новых.

Netscape vs. Google

Если Netscape был флагманом Веба 1.0, то Google, конечно, - общепризнанный флагман Веба 2.0. ‹…› Так что давайте сравним сами компании и их позиционирование.

Netscape твердил о «вебе как платформе» в терминах старой софтверной парадигмы: главным продуктом компании был веб-браузер (настольное приложение), и стратегия Netscape заключалась в использовании своего доминирующего положения на рынке браузеров для продвижения дорогостоящих серверных продуктов. Контроль над стандартами отображения контента и браузерных приложений мог, в теории, обеспечить Netscape такое же место, какое Microsoft завоевала на рынке ПК. Автомобили когда-то рекламировали как «безлошадные экипажи». Точно так же, отталкиваясь от знакомых концепций, Netscape продвигал «вебтоп» на место «десктопу», предполагая подпитывать вебтоп данными и приложениями от провайдеров контента (которые купят у Netscape серверы).

В итоге и веб-браузеры, и веб-серверы превратились в нечто обыденное, а акцент переместился «к вершине стека», к веб-сервисам.

Google, напротив, был веб-приложением от рождения. Это сервис, за доступ к которому прямо или косвенно платили пользователи. Ни одна из привычных ловушек старой софтверной индустрии ему была не страшна. Вместо запланированных релизов - постоянное улучшение продукта. Вместо лицензирования или продаж - просто использование. Нет нужды заботиться о портировании ПО на другие платформы - все, что нужно для запуска Google, - это расширяемый массив из обыкновенных ПК с запущенной открытой ОС да собственные приложения и утилиты, которых никто за пределами компании не увидит. Фактически стоимость ПО была пропорциональна масштабу и динамичности данных, с которыми оно помогало управляться.

Сервис Google это не сервер, хотя доставка сервиса обеспечивается массивом интернет-серверов, - и не браузер, хотя пользователь получает доступ к сервису именно через него. И это не прославленный поисковик, хранящий контент, позволяющий пользователю осуществлять поиск. Как и телефонный звонок, который случается не на концах телефонной линии, а в сети между ними, сервис Google осуществляется в пространстве между браузером, поисковиком и целевым сервером, на котором содержится искомое. Google - это посредник между пользователем и его/ее онлайновым опытом.

Но вот мечта… Как быть с ней? Что она для западной цивилизации? Той единственной цивилизации, которая породила феномен индустриального общества и научно-технической революции.

Вероятно, тут можно быть только максималистом. Понимая человека, как животное разумное, мы должны ценить только то, что питает и побуждает к действию разум.

Палестры Греции, стадионы Рима…

Но упражнения были в чести и у персов, и у финикийцев.

А знания Академа, мудрость Стои проникла в шатры царей, палатки консулов на Западе.

И - эмоциональные греки доверяют поджог Персеполиса гетере.

Деловитые римляне проходятся по Карфагену плугами и солью.

Стремление к тайне вещей и наделяет человека силой и дает ему основания для действий.

Отказ от стремления к таковой лишает его смысла существования. Во всяком случае - в иудеохристианской цивилизации прогресса.

Традиционные общества Востока живут по-другому. Но у них и нет таких проблем с наркотиками.

А здесь - выбраковка агентов, дезертировавших с постижения Тайны. Без пуль и цианида. Все - сами. Наркотики, алкоголь, веревка…

И стадион - не альтернатива. Суть человека затрагивает не он.

Наука: Спать - и видеть сны?

Наука постепенно подбирается к объяснению одной из вечных загадок бытия: феномена сна. Например, недавно исследователи из медицинского центра Гарварда с помощью магниторезонансного сканирования смогли «подглядеть», какие мозговые центры работают у спящего человека. Показано, что моторные навыки (например, движения пальцев наподобие игры на пианино), полученные при бодрствовании, закрепляются во время сна. После сна работа нервных центров, управляющих выученными последовательностями, проходит в «автоматическом» режиме и не сопровождается работой центров, ответственных за беспокойство.

Журнал «Нейробиология» привел новые данные, позволяющие смотреть на человеческий мозг как на орган, поддающийся тренировке. Оказывается, с возрастом функциональная специализация отделов мозга меняется. Без устали работающие центры, отвечающие за мышление, подчиняют себе другие отделы мозга и начинают использовать их ресурсы. Благодаря этому основная деятельность нашего мозга может не просто успешно осуществляться, а даже совершенствоваться в пожилом возрасте. Кстати, в очередной раз показано, что умственная работа в зрелом возрасте коррелирует с хорошим состоянием здоровья (даже у тех, кто в молодости не отличался крепким организмом).

Но все-таки зачем нужны сны? Для чего нам кроме действительного мира, к которому мы приспосабливаемся, видеть еще и иллюзорный ночной мир? Зачем нужны кошмары? Они же снижают нашу приспособленность, отнимая душевные силы! Почему спящая собака гонится за кем-то во сне, дергает лапами и тихонько тявкает? Почему у новорожденного ребенка (которому и переживать-то нечего) фаза быстрого сна, для которой характерны сновидения, длится гораздо дольше, чем у взрослого? Почему сон слепого состоит из звуковых и осязательных образов?

Сны - очень важная часть нашей жизни. Иногда они мелькают где-то на периферии сознания, а иногда изумляют своей яркостью или неожиданной мудростью. Чтобы объяснить их, приходится предполагать, что значительная часть психики занята генерированием этих ночных образов. Строение нашего тела, как и особенности его функционирования, - результат эволюции. Как могла возникнуть столь странная особенность? Зачем она нужна?

С нашей точки зрения, сновидения - часть механизма, который обеспечивает гибкость поведения. Поведение есть механизм приспособления к среде. Адаптивное поведение повышает шансы особи на выживание и размножение, так же как наличие специфических структур или функций.

Виды делятся на специалистов и оппортунистов. Специалистам требуются отточенные формы поведения, соответствующие их характерным способам деятельности. Оппортунисты же способны к разным видам деятельности, переключение между которыми зависит от ситуации. Для них характерно более гибкое поведение.

Основа поведения - нейронные сети мозга. Характер связи между нейронами определяет классы задач, которые может решать эта сеть. Задать связь между нейронами можно двумя разными способами. Первый из них состоит в том, чтобы запрограммировать в наследственной программе развитие именно той нейронной сети, которая нужна для осуществления видового поведения. Этот способ оптимален для видов-специалистов. Второй способ получить нужную основу поведения заключается в том, чтобы настроить нейронную сеть информацией, поступающей из среды в ходе решения характерных жизненных задач.

Сравним эти способы. Жесткий позволяет получить именно то, что надо, с невысокой долей ошибок. Но выработка и корректировка сложного поведения таким путем требует долгого эволюционного пути, а сложность образующихся сетей ограничена: канал передачи наследственной информации имеет ограниченную «пропускную способность».

Второй способ требует «настройки» нейронных сетей в ходе значительной части онтогенеза, что чревато многими неудачами. Немало особей погибнет до того, как у них выработается совершенный механизм управления адаптивным поведением. Зато при изменении условий новые формы поведения могут возникнуть в эволюционном отношении почти мгновенно, на протяжении жизни одного поколения. Количество информации, которая поступает из внешней среды и может отражаться в строении нейронных сетей, больше, чем то, которое можно описать в наследственной программе.

Для большинства видов оптимальным оказывается некий баланс обоих механизмов: наследственная программа определяет основные параметры строения нервных сетей, управляющих поведением, а тонкая доводка осуществляется в ходе использования этих сетей. Для каждого вида существует свой компромисс между надежностью и сложностью, быстротой формирования и гибкостью функционирования нейронных сетей.

Последние данные из области нейрофизиологии позволили выяснить, что такая «доводка» связана с нейрогенезом, размножением нервных клеток в гиппокампе, их миграцией по мозгу и встраиванием в работающие нейронные сети. Как показали исследования Элизабет Гуд из Принстонского университета, скорости увеличения числа нейронов в тех или иных центрах зависят от интенсивности их работы. Итак, из нескольких «заготовок», заданных наследственной программой, наилучшее развитие получит та, которая используется чаще всего.

Какие механизмы могут ускорить выработку адаптивного поведения? Если оно всегда будет настраиваться в ходе жизненно важных взаимодействий, неудачная работа нейронных сетей может стать причиной гибели организма. Лучше всего проводить «настройку» физиологической основы поведения во время тренировок, например игры. Именно с этим связано широкое распространение феномена игры среди млекопитающих. Роль игры в оттачивании специальных форм поведения была понятна давно, а после открытия феномена нейрогенеза стало ясно, что она может способствовать не только лучшей организации нейронных сетей, но и увеличению в них количества нейронов.

Однако игра - тоже довольно дорогое удовольствие. Драка понарошку может окончиться травмами. Пока растущему детенышу млекопитающего нужно развивать не только нервную, но и опорно-двигательную систему, это оправдано. Но необходимость жесткого сопряжения тренировок обеих систем может быть неблагоприятна. Кроме того, не все функции нервной системы связаны с управлением движениями.

Итак, для развития нервной системы могут быть полезны холостые прогоны ее рабочих механизмов. Когда они должны происходить? Вероятно, во время сна, когда животное находится в относительно безопасном месте, а питание его нервной ткани улучшается. В этот момент складываются наилучшие условия для встраивания новых нейронов в важные для жизни узлы.

А как обеспечить развитие во сне именно тех центров, которые нужны? В нервной системе есть механизмы, оценивающие относительную важность тех или иных процессов, - именно они, по всей видимости, определяют «темы» для сновидений. С другой стороны, важность какой-то «сонной» работы может быть связана с недавними видами деятельности, для которых не хватало специализированных управляющих нервных сетей.

Понятно, почему максимальная активность механизма сновидений характерна для новорожденных. А почему у взрослых людей сновидения отражаются в сознании? Нервные центры надо развивать на той деятельности, которая является для них адаптивной. А когда процесс закончен, лишние данные из сознания можно убрать. Возможно, поэтому мы помним наши грезы, если проснулись во время сновидения, и забываем, если после него успели перейти в обычный режим сна.

Итак, мы выдвинули гипотезу, что сновидения - способ усложнять нейронные сети, обеспечивающие важные для бодрствования формы поведения. Не вполне ясно, является ли эта гипотеза по-настоящему новой. Открыватель нейрогенеза Элизабет Гуд исследует сейчас влияние лишения сна на подопытных животных, и можно предположить, что она проверяет похожее предположение. С другой стороны, такая точка зрения не обязательно противоречит тем, которые высказывались ранее. Так, по мнению российско-израильского психофизиолога Вадима Ротенберга, функция сна - обеспечивать поисковое поведение, недостаточно реализующееся во время бодрствования. Когда организм не может найти подходящие пути приспособления наяву, сны помогают разрядить накопившееся напряжение. Такое объяснение вполне сочетается с нашим. Преодоление конфликта во сне помогает развивать центры, необходимые для его преодоления наяву!

Процессы во внутреннем мире готовят нас к решению задач, которые ставит перед нами большой, внешний мир…

Во время подготовки статьи поступило сообщение о фактах, подтверждающих изложенное в ней предположение. Журнал Nature опубликовал работу японских ученых во главе с Тацухиро Хисацунэ из Токийского университета, в которой показано, что тета-ритм, генерируемый мозгом на эмоциональной фазе быстрого сна (когда снятся яркие сновидения!), усиливает синтез гамма-аминомасляной кислоты, стимулирующей размножение нейронов.

«…поэтому мир… надо признать родственным сновидению или даже принадлежащим к одному с ним классу вещей. Ибо та функция мозга, которая во время сна какими-то чарами порождает совершенно объективный, наглядный, даже осязаемый мир, должна принимать такое же участие в создании объективного мира бодрствования».

Артур Шопенгауэр

Проблемы 2000 года: гипотеза Ходжа

Можно ли свести изучение множества решений полиномиального уравнения к изучению более простых объектов? Об этом нe только гипотеза Ходжа. Из подобных вопросов выросла вся алгебраическая геометрия.

Писать популярную статью о гипотезе Ходжа - задача неблагодарная. Пишешь о гипотезе Римана - к твоим услугам и богатая история вопроса, и интересные взаимосвязи с массой других областей, и долгая история численных экспериментов, поднимающихся уже в высоты совершенно заоблачные. Пишешь об уравнениях Навье-Стокса - тоже затруднений не испытываешь: разве не интересно узнать, как вода течет и воздух движется? Да и сами уравнения Навье-Стокса вовсе не выглядят зубодробительными и доступны человеку, прошедшему курс высшей математики, даже если он на лекциях играл в крестики-нолики и экзамен сдал на тройку. А вот алгебраическая геометрия, смысл и задачи которой, может, и нетрудно понять, но преподавание которой не налажено практически нигде[Говорю по собственному опыту. На математико-механическом факультете СПбГУ алгебраической геометрией занимается множество преподавателей (ибо наука очень важная и популярная), но в базовые курсы она не входит и преподается исключительно в рамках спецкурсов и в личных беседах. В связи с этим - спасибо Александру Леонидовичу Смирнову за беседу и лекцию, которые помогли мне при написании этой статьи], - совсем другое дело… Поэтому предупреждаю сразу: в этой статье даже толково сформулировать гипотезу Ходжа не получится. Поговорим мы в основном об алгебраической геометрии - что это, зачем и куда оно движется.

Алгебраическая геометрия

Всем известно, что полиномиальные уравнения с одной переменной решаются по явным формулам - вплоть до четвертой степени. Для более высоких - нет. А ведь уравнения от одной переменной - это еще цветочки. Надо что-то делать и с уравнениями от многих переменных, что принципиально сложнее: ведь у них, как правило, бесконечно много решений. Алгебраическая геометрия возникла из задач описания структуры решений таких уравнений.

Приведу пример довольно сложного для анализа уравнения с тремя переменными: xn+yn-zn=0, где x, y, z - целые числа (его обычно переписывают с двумя переменными - x

+yn-1=0, но разрешают переменным принимать рациональные значения). Структура решений этого уравнения известна: у каждого из решений одна из компонент - x, y или z - равна 0. Однако для установления этого факта потребовалось более трехсот пятидесяти лет: от заметки на полях «Арифметики» Диофанта до доказательства Эндрю Уайльса (Andrew Wiles, см. врезку).

Алгебраические геометры и Филдсовская премия

Как известно, математикам не дают Нобелевскую премию (говорят, у Нобеля были весьма интимные счеты с одним математиком - впрочем, это всего лишь слухи). Возмущенный этой несправедливостью, канадский математик Джон Чарльз Филдс (John Charles Fields) предложил учредить для математиков отдельную награду, которая теперь так и называется - Филдсовская премия (по-английски - Fields Medal; почему при переводе медаль зачастую становится премией и так и попадает в словари, мне выяснить не удалось). Впервые она была присуждена в 1936 году, и всего было выдано 45 медалей представителям самых разных областей математики. Многие из них занимались среди прочего алгебраической геометрией. Но даже медалей, выданных исключительно за достижения в алгебраической геометрии, набрался целый десяток - кажется, больше, чем в любой другой области математики. Вот имена этих лауреатов:

1954: Кунихико Кодаира;

1966: Александр Гротендик (Alexander Grothendieck; о его жизни можно писать отдельную статью, и преувлекательно выйдет - например, говорят, что сейчас он живет отшельником где-то в Пиренеях, но точно никто ничего об этом не знает; а в математике это фигура примерно уровня Эйнштейна в физике);

1970: Хейсуке Хиронака;

1974: Дэвид Мамфорд (David Mumford);

1978: Даниэль Квиллен (Daniel Quillen)

и Пьер Делинь (Pierre Deligne);

1986: Герд Фалтингс (Gerd Faltings);

1990: Владимир Дринфельд и Шигефуми Мори;

2004: Лоран Лаффорг (Laurent Lafforgue) и Владимир Воеводский.

У Филдсовской премии есть одно строгое ограничение, которого нет у Нобелевской: лауреат должен быть не старше сорока лет. Именно это ограничение не позволило вручить заслуженную медаль Эндрю Уайльсу (Andrew Wiles), который доказал великую теорему Ферма. Точнее говоря, он доказал более общее утверждение о связи модулярных и эллиптических форм - гипотезу Таниямы-Шимуры. История доказательства теоремы Ферма тоже на редкость интересна - Эндрю Уайльс несколько лет работал над проблемой, никому не рассказывая о том, чем занимается… Советую прочесть книгу о теореме Ферма (rrc.dgu.ru/res/mikel.altonika.ru/fermat/flt.htm). Если отвлечься от постоянных лирических отступлений на математические забавности, к теореме Ферма имеющие весьма опосредованное отношение, чтиво очень интересное.

Алгебраическая геометрия в современной математике играет ведущую роль. Ее проблемы стимулируют развитие и алгебры, и геометрии с топологией, и теории чисел, и многих других отраслей математического знания. Из семи «задач на миллион» три имеют непосредственное отношение к алгебраической геометрии - гипотеза Ходжа, гипотеза Берча-Суиннертон-Дайера и гипотеза Римана. Фактически алгебраическая геометрия - самый популярный и быстро развивающийся фронтир сегодняшней «чистой математики» (если не относить к чистой науке вопросы теоретической информатики).

Инварианты и гипотеза Ходжа

Центральное понятие, предопределяющее структуру подавляющего большинства исследований в алгебраической геометрии, - это понятие инварианта. Идею инвариантов понять легко. Предположим, что есть два объекта (в данном случае - два множества решений тех или иных уравнений), и нужно выяснить, равны ли они. Сделать это очень сложно, если вообще возможно, - как сравнивать? Но можно установить некоторые свойства объектов, и если эти свойства окажутся не идентичными, то и исходные объекты, очевидно, не равны. Например, проверить, совпадают ли два текста, можно, сравнив их объем. Если размер текстов отличается - в них можно и не заглядывать. В алгебраической геометрии одними из простейших инвариантов являются размерность или связность искомого множества.

Обратное, разумеется, неверно: из равенства двух инвариантов нельзя ничего заключить о равенстве исходных объектов. Но и такое частичное знание - уже хорошо. А полное счастье настанет, если все же удастся доказать обратное утверждение (иными словами, если избранный набор инвариантов будет однозначно задавать исходный объект). Гипотеза Ходжа - как раз одно из таких заманчивых утверждений. Если она окажется верной, изучение большого и сложного класса алгебраических многообразий (так называют множества, составленные из кусочков, каждый из которых является множеством решений каких-либо полиномиальных уравнений) фактически сведется к изучению гораздо более простых объектов.

Теперь о текущем статусе гипотезы. В предыдущих статьях мы говорили о гипотезе Римана и уравнении Навье-Стокса. В гипотезу Римана верят все математики. В единственность решения уравнений Навье-Стокса - тоже (по крайней мере, при достаточных для практических применений условиях). Гипотеза Ходжа выбивается из этого ряда. Долгое время верили, что она верна - но доказать это никак не удавалось. В последние годы многие математики предположили, что доказательство не удается найти просто потому, что гипотеза неверна - но контрпримеров пока построить тоже не удалось. Никаких численных экспериментов в этой задаче провести невозможно. Утверждение гипотезы доказано для ряда частных случаев, но на то они и частные. Если же контрпример будет построен, вряд ли он будет иметь очень простой вид. В общем, гипотеза Ходжа пока что открыта со всех сторон.

ТЕХНОЛОГИИ: Что такое Веб 2.0

Крах доткомов осенью 2001 года стал для веба поворотным пунктом. Многие решили, что феномен веба был слишком раздут, хотя, на самом деле, «мыльные пузыри» и, как результат этого, падение акций - неизбежно сопутствуют всем технологическим революциям. Падение акций обычно происходит тогда, когда новая технология готова занять центральное место на сцене. На волне поднимаются и мошенники, и те, кто действительно добился успеха, - и в какой-то момент приходит понимание, чем первые отличаются от вторых.

Концепция Веба 2.0 родилась на совместном мозговом штурме издательства O’Reilly Media и компании MediaLive International. Веб-пионер и вице-президент O’Reilly Дейл Дагерти (Dale Dougherty) отметил, что сам-то веб далек от краха и даже более важен, чем раньше, раз уж впечатляющие новые приложения и сайты появляются с завидной регулярностью. Больше того, у фирм, переживших коллапс, было нечто общее. Может быть, в результате доткомовского краха имеет смысл говорить о Вебе 2.0. Мы решили, что так и есть. Так родилась Web 2.0 Conference.

За полтора года термин «Веб 2.0» прижился (более 9,5 млн. ссылок в Google). Но относительно того, что он обозначает, в товарищах согласья нет. Одни приняли новую концепцию, другие полагают, что это бессмысленный маркетинговый термин.

Я постараюсь объяснить, что мы имеем в виду, говоря о Веб 2.0.

На нашей первой встрече, мы определяли Веб 2.0, отталкиваясь от конкретных примеров (см. табл.).

***

Анализируя наиболее успешные проекты Веба 1.0 и самые интересные новые приложения, мы попытались выделить основные принципы Веба 2.0.

Веб как платформа

Как многие важные концепции, Веб 2.0 не имеет четких границ. Это, скорее, центр притяжения. Вы можете представить себе Веб 2.0 как множество правил и практических решений. Они объединены в некое подобие солнечной системы, состоящей из узлов, каждый из которых построен с учетом некоторых или всех описанных правил и находится на определенной дистанции от центра.

***

К примеру, на первой конференции Веб 2.0 в октябре 2004 мы с Джоном Баттелем (John Battelle) озвучили предварительный список правил в совместном выступлении, открывающем конференцию. И первое правило гласит: «Веб как платформа». Конечно, еще до нас об этом навзрыд говорил Netscape, сгоревший в жаркой битве с Microsoft. Больше того, две компании из нашего списка Веб 1.0 - Akamai и DoubleClick - также были среди первопроходцев, рассматривавших веб как платформу. Люди нечасто воспринимают эти компании как поставщиков веб-сервисов, но, на самом деле, демонстрация рекламы - это первый широко распространенный веб-сервис, первый широко распространенный «mash-up» (если использовать термин, завоевавший в последнее время популярность). Каждый баннер доставлялся пользователю в результате незаметной кооперации двух сайтов, совместно формирующих страницу для показа. Akamai также рассматривал сеть как платформу, и даже на более низком уровне: обеспечивая незаметное кэширование и построив сеть доставки контента, чтобы снизить нагрузку на сайты своих клиентов.

Последователи DoubleClick и Akamai не только использовали наработки этих компаний, но пошли дальше, глубже чувствуя истинную природу новой платформы. Обе компании можно считать пионерами Веб 2.0, хотя ниже мы увидим, как более полно реализовать возможности веба за счет использования новых подходов.

Давайте внимательно рассмотрим три примера, чтобы понять, чем, по сути, старые компании отличаются от новых.

Netscape vs. Google

Если Netscape был флагманом Веба 1.0, то Google, конечно, - общепризнанный флагман Веба 2.0. ‹…› Так что давайте сравним сами компании и их позиционирование.

Netscape твердил о «вебе как платформе» в терминах старой софтверной парадигмы: главным продуктом компании был веб-браузер (настольное приложение), и стратегия Netscape заключалась в использовании своего доминирующего положения на рынке браузеров для продвижения дорогостоящих серверных продуктов. Контроль над стандартами отображения контента и браузерных приложений мог, в теории, обеспечить Netscape такое же место, какое Microsoft завоевала на рынке ПК. Автомобили когда-то рекламировали как «безлошадные экипажи». Точно так же, отталкиваясь от знакомых концепций, Netscape продвигал «вебтоп» на место «десктопу», предполагая подпитывать вебтоп данными и приложениями от провайдеров контента (которые купят у Netscape серверы).

В итоге и веб-браузеры, и веб-серверы превратились в нечто обыденное, а акцент переместился «к вершине стека», к веб-сервисам.

Google, напротив, был веб-приложением от рождения. Это сервис, за доступ к которому прямо или косвенно платили пользователи. Ни одна из привычных ловушек старой софтверной индустрии ему была не страшна. Вместо запланированных релизов - постоянное улучшение продукта. Вместо лицензирования или продаж - просто использование. Нет нужды заботиться о портировании ПО на другие платформы - все, что нужно для запуска Google, - это расширяемый массив из обыкновенных ПК с запущенной открытой ОС да собственные приложения и утилиты, которых никто за пределами компании не увидит. Фактически стоимость ПО была пропорциональна масштабу и динамичности данных, с которыми оно помогало управляться.

Сервис Google это не сервер, хотя доставка сервиса обеспечивается массивом интернет-серверов, - и не браузер, хотя пользователь получает доступ к сервису именно через него. И это не прославленный поисковик, хранящий контент, позволяющий пользователю осуществлять поиск. Как и телефонный звонок, который случается не на концах телефонной линии, а в сети между ними, сервис Google осуществляется в пространстве между браузером, поисковиком и целевым сервером, на котором содержится искомое. Google - это посредник между пользователем и его/ее онлайновым опытом.