Однако неверно, что Бах менее мелодичен, чем Моцарт; просто у него другая мелодика.

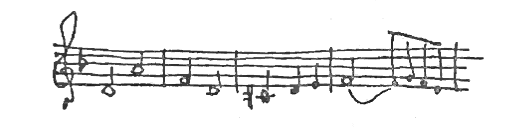

Искусство фуги:знаменитая тема

является тем ядром, из которого (по словам Шёнберга) было создано все; но не в этом состоит музыкальное богатство

Искусства фуги;оно заключено во всех тех мелодиях, которые выходят из этой темы и являются ее контрапунктом. Я очень люблю оркестровку и интерпретацию Германа Шерхена; например

Четвертая простая фуга;он заставляет исполнять ее в два раза медленнее, чем принято (Бах не указывал темп); в этой замедленности сразу же раскрывается вся неожиданная мелодическая красота.

является тем ядром, из которого (по словам Шёнберга) было создано все; но не в этом состоит музыкальное богатство

Искусства фуги;оно заключено во всех тех мелодиях, которые выходят из этой темы и являются ее контрапунктом. Я очень люблю оркестровку и интерпретацию Германа Шерхена; например

Четвертая простая фуга;он заставляет исполнять ее в два раза медленнее, чем принято (Бах не указывал темп); в этой замедленности сразу же раскрывается вся неожиданная мелодическая красота.

Эта ремелодизацияБаха не имеет ничего общего с романтизацией(у Шерхена отсутствуют рубато, добавленные аккорды); то, что я слышу, — это подлинная мелодия первого тайма, неуловимая, незапоминаемая, несводимая к короткой формуле, мелодия (переплетение мелодий), которая околдовывает меня своей невыразимой безмятежностью. Невозможно слушать ее, не испытывая при этом сильных эмоций. Но это иные эмоции, по самой своей сути отличные от тех, которые вызывает ноктюрн Шопена. Как если бы за искусством мелодии прятались два противоположных намерения: как если бы фуга Баха, выставляя для созерцания сверхсубъективную красоту бытия, хотела заставить нас забыть о состоянии нашей души, о наших страстях и печалях, о нас самих; и, напротив, как если бы романтическая мелодия хотела заставить нас погрузиться в самих себя, напряженно вслушаться в свое «я» и заставить нас забыть о том, что происходит вовне.

ВЕЛИКИЕ ТВОРЕНИЯ МОДЕРНИЗМА КАК РЕАБИЛИТАЦИЯ ПЕРВОГО ТАЙМА

ТРЕТИЙ ТАЙМ

ТРАНСКРИПЦИЯ – ИГРА

ТРАНСКРИПЦИЯ-ИГРА У КАФКИ

СЕРДЕЧНАЯ ЧЕРСТВОСТЬ, СКРЫТАЯ ЗА СТИЛЕМ, ИЗОБИЛУЮЩИМ САНТИМЕНТАМИ

МАЛЬЧИК В ЭКСТАЗЕ

СЧАСТЬЕ И ЭКСТАЗ

Эта ремелодизацияБаха не имеет ничего общего с романтизацией(у Шерхена отсутствуют рубато, добавленные аккорды); то, что я слышу, — это подлинная мелодия первого тайма, неуловимая, незапоминаемая, несводимая к короткой формуле, мелодия (переплетение мелодий), которая околдовывает меня своей невыразимой безмятежностью. Невозможно слушать ее, не испытывая при этом сильных эмоций. Но это иные эмоции, по самой своей сути отличные от тех, которые вызывает ноктюрн Шопена. Как если бы за искусством мелодии прятались два противоположных намерения: как если бы фуга Баха, выставляя для созерцания сверхсубъективную красоту бытия, хотела заставить нас забыть о состоянии нашей души, о наших страстях и печалях, о нас самих; и, напротив, как если бы романтическая мелодия хотела заставить нас погрузиться в самих себя, напряженно вслушаться в свое «я» и заставить нас забыть о том, что происходит вовне.

ВЕЛИКИЕ ТВОРЕНИЯ МОДЕРНИЗМА КАК РЕАБИЛИТАЦИЯ ПЕРВОГО ТАЙМА

Самые крупные романисты постпрустовского периода, я имею в виду Кафку, Музиля, Броха, Гомбровича или из моего поколения — Фуэнтеса, были крайне восприимчивы к эстетике романа, предшествовавшей XIX веку: они привнесли эссеистические рассуждения в искусство романа; они сделали композицию более свободной; вновь завоевали право на отступления; внесли в роман дух несерьезности и игры; отказались от догм психологического реализма, творя персонажей и не претендуя в то же время на соперничество (на манер Бальзака) с актами гражданского состояния; а главное, они воспротивились обязательству создавать у читателя иллюзию реальности — обязательству, безраздельно господствовавшему весь второй тайм романа.

Смысл этой реабилитации принципов романа первого тайма не в возвращении к тому или иному стилю ретро; это и не наивный отказ от романа XIX века; эта реабилитация имеет более общий смысл: дать новое определение и расширить само понятие романа;воспрепятствовать его сужению,осуществленному эстетикой романа XIX века; придать ему в качестве основы весьисторический опыт романа.

Мне не хочется проводить легко напрашивающуюся параллель между романом и музыкой, поскольку структурные проблемы этих двух искусств несопоставимы; однако исторические ситуации схожи: подобно великим романистам, великие композиторы-модернисты (это относится как к Стравинскому, так и к Шёнбергу) хотели объять всевека музыки; переосмыслить, переделать шкалу ценностей во всейистории; для этого им пришлось увести музыку с наезженной колеи второго тайма (заметим по этому поводу: термин неоклассицизм,с легкостью навешиваемый на Стравинского, вводит в заблуждение, ибо наиболее значительные из его экскурсов в прошлое уходят во времена, предшествующие классицизму); отсюда и неприятие: композиционной техники, рожденной вместе с сонатой; превосходства мелодии; звуковой демагогии симфонической оркестровки; но главное: их нежелание усмотреть смысл музыки исключительнов исповедальности эмоциональной жизни, что в XIX веке стало столь же обязательным, как требование правдоподобия для искусства романа в это же время.

Если эта тенденция перечитать и переоценить всю историю музыки свойственна всем великим модернистам (если вообще, как мне кажется, существует признак, который отличает великое модернистское искусство от модернистского фиглярства), именно Стравинский ярче, чем кто-либо, выражает эту тенденцию (и я бы сказал, явно гиперболизируя). Именно сюда и направлены нападки его хулителей: в его стремлении укорениться во всей музыкальной истории они усматривают эклектизм; недостаток оригинальности; потерю выдумки. «Невероятное разнообразие его стилистических приемов… напоминает отсутствие стиля»,— говорит Ансерме. А Адорно саркастически заявляет: музыка Стравинского черпает вдохновение лишь в музыке, это «музыка, созданная из другой музыки».

Несправедливые суждения: ведь если Стравинский, как ни один другой композитор и до, и после него, рассматривал историю музыки на всей ее протяженности, черпая в ней вдохновение, это ничуть не умаляет оригинальности его искусства. И я не только хочу сказать, что за изменениями его стиля всегда кроются те же присущие ему качества. Я хочу сказать, что именно в его странствиях по истории музыки и, следовательно, в его сознательном, намеренном, гигантском и не имеющем себе подобных «эклектизме» и состоит все его несравненное своеобразие.

Смысл этой реабилитации принципов романа первого тайма не в возвращении к тому или иному стилю ретро; это и не наивный отказ от романа XIX века; эта реабилитация имеет более общий смысл: дать новое определение и расширить само понятие романа;воспрепятствовать его сужению,осуществленному эстетикой романа XIX века; придать ему в качестве основы весьисторический опыт романа.

Мне не хочется проводить легко напрашивающуюся параллель между романом и музыкой, поскольку структурные проблемы этих двух искусств несопоставимы; однако исторические ситуации схожи: подобно великим романистам, великие композиторы-модернисты (это относится как к Стравинскому, так и к Шёнбергу) хотели объять всевека музыки; переосмыслить, переделать шкалу ценностей во всейистории; для этого им пришлось увести музыку с наезженной колеи второго тайма (заметим по этому поводу: термин неоклассицизм,с легкостью навешиваемый на Стравинского, вводит в заблуждение, ибо наиболее значительные из его экскурсов в прошлое уходят во времена, предшествующие классицизму); отсюда и неприятие: композиционной техники, рожденной вместе с сонатой; превосходства мелодии; звуковой демагогии симфонической оркестровки; но главное: их нежелание усмотреть смысл музыки исключительнов исповедальности эмоциональной жизни, что в XIX веке стало столь же обязательным, как требование правдоподобия для искусства романа в это же время.

Если эта тенденция перечитать и переоценить всю историю музыки свойственна всем великим модернистам (если вообще, как мне кажется, существует признак, который отличает великое модернистское искусство от модернистского фиглярства), именно Стравинский ярче, чем кто-либо, выражает эту тенденцию (и я бы сказал, явно гиперболизируя). Именно сюда и направлены нападки его хулителей: в его стремлении укорениться во всей музыкальной истории они усматривают эклектизм; недостаток оригинальности; потерю выдумки. «Невероятное разнообразие его стилистических приемов… напоминает отсутствие стиля»,— говорит Ансерме. А Адорно саркастически заявляет: музыка Стравинского черпает вдохновение лишь в музыке, это «музыка, созданная из другой музыки».

Несправедливые суждения: ведь если Стравинский, как ни один другой композитор и до, и после него, рассматривал историю музыки на всей ее протяженности, черпая в ней вдохновение, это ничуть не умаляет оригинальности его искусства. И я не только хочу сказать, что за изменениями его стиля всегда кроются те же присущие ему качества. Я хочу сказать, что именно в его странствиях по истории музыки и, следовательно, в его сознательном, намеренном, гигантском и не имеющем себе подобных «эклектизме» и состоит все его несравненное своеобразие.

ТРЕТИЙ ТАЙМ

Но что означает это желание Стравинского охватить целиком всю музыку? Какой в этом смысл?

В молодости я бы без колебаний ответил: Стравинский был для меня одним из тех, кто открыл дверь в дали, которые казались мне бесконечными.

Я думал, что для этого нескончаемого путешествия, каким является искусство модернизма,он хотел призвать и мобилизовать все силы, все средства, которыми располагает история музыки.

Бесконечное путешествие, каким является искусство модернизма? Между тем я утратил это ощущение. Путешествие было коротким. Именно поэтому в придуманной мною метафоре о двух таймах, в которых протекала история музыки, я вообразил модернистскую музыку как прощальное пение, эпилог истории музыки, праздник, венчающий приключение, зарево неба на исходе дня.

Теперь я колеблюсь: даже если правда, что время модернистской музыки было столь коротким, даже если оно принадлежало всего одному или двум поколениям, даже если оно и впрямь было всего лишь эпилогом, но в силу непомерной красоты, художественной значимости, совершенно новой эстетики, синтезирующей мудрости, разве оно не заслуживает того, чтобы его рассматривали как совершенно отдельный период, как третий тайм?Не следует ли мне переделать свою метафору, касающуюся истории музыки и истории романа? Не следует ли мне сказать, что они протекали в трех таймах?

Да, это так. И я тем охотнее переделаю свою метафору, поскольку страстно привязан к этому третьему тайму в виде «небесного зарева на исходе дня», привязан к этому тайму, частью которого, думаю, я сам являюсь, даже если я являюсь частью чего-то, чего уже нет.

Но вернемся к моему вопросу: что означает воля Стравинского охватить всю эпоху музыки? Какой в этом смысл?

Меня преследует один образ: согласно народным верованиям за одну секунду предсмертной агонии пред глазами человека проходит вся его жизнь.

В произведениях Стравинского европейская музыка вспомнила свою тысячелетнюю жизнь; это было ее последним сновидением, перед тем как уснуть вечным, без сновидений, сном.

В молодости я бы без колебаний ответил: Стравинский был для меня одним из тех, кто открыл дверь в дали, которые казались мне бесконечными.

Я думал, что для этого нескончаемого путешествия, каким является искусство модернизма,он хотел призвать и мобилизовать все силы, все средства, которыми располагает история музыки.

Бесконечное путешествие, каким является искусство модернизма? Между тем я утратил это ощущение. Путешествие было коротким. Именно поэтому в придуманной мною метафоре о двух таймах, в которых протекала история музыки, я вообразил модернистскую музыку как прощальное пение, эпилог истории музыки, праздник, венчающий приключение, зарево неба на исходе дня.

Теперь я колеблюсь: даже если правда, что время модернистской музыки было столь коротким, даже если оно принадлежало всего одному или двум поколениям, даже если оно и впрямь было всего лишь эпилогом, но в силу непомерной красоты, художественной значимости, совершенно новой эстетики, синтезирующей мудрости, разве оно не заслуживает того, чтобы его рассматривали как совершенно отдельный период, как третий тайм?Не следует ли мне переделать свою метафору, касающуюся истории музыки и истории романа? Не следует ли мне сказать, что они протекали в трех таймах?

Да, это так. И я тем охотнее переделаю свою метафору, поскольку страстно привязан к этому третьему тайму в виде «небесного зарева на исходе дня», привязан к этому тайму, частью которого, думаю, я сам являюсь, даже если я являюсь частью чего-то, чего уже нет.

Но вернемся к моему вопросу: что означает воля Стравинского охватить всю эпоху музыки? Какой в этом смысл?

Меня преследует один образ: согласно народным верованиям за одну секунду предсмертной агонии пред глазами человека проходит вся его жизнь.

В произведениях Стравинского европейская музыка вспомнила свою тысячелетнюю жизнь; это было ее последним сновидением, перед тем как уснуть вечным, без сновидений, сном.

ТРАНСКРИПЦИЯ – ИГРА

Будем различать две вещи. С одной стороны: общую тенденцию реабилитировать забытые принципы музыки прошлого, тенденцию, которая проходит через все творчество Стравинского и его великих современников; с другой стороны: прямой диалог, который ведет Стравинский то с Чайковским, то с Перголези, затем с Джезуальдо и т.д.; эти «прямые диалоги», транскрипции того или иного старинного произведения, того или иного конкретного стиля, являются манерой, присущей одному Стравинскому, она практически не свойственна современным ему композиторам (но встречается у Пикассо).

Адорно так интерпретирует транскрипции Стравинского (ключевые слова выделены мною): «Эти ноты (то есть диссонирующие, чуждые гармонии, какими пользуется Стравинский, например, в Пульчинелле. — М. К.)становятся следами насилия,к которому он прибегает против идиомы, и именно это насилие,которое в них смакуешь, и есть способ расправиться смузыкой, покуситься каким-то образом на ее жизнь.Если прежде диссонанс представлял собой выражение субъективного страдания, его грубость, изменив свою значимость, теперь становится признаком социального принуждения,которое провоцирует композитор — законодатель моды. Его произведения не имеют иного строительного материала, кроме эмблем этого принуждения,необходимости чисто внешней, не имеющей с ним ничего общего и налагаемой на сюжет извне. Вполне вероятно, что широкие отклики на неоклассицистские произведения Стравинского во многом были вызваны тем, что неосознанно и под видом эстетизма они по-своему подготовили людей к тому, что вскоре стало методически насаждаться в плане политическом».

Повторим: диссонанс оправдан, если он является выражением «субъективного страдания», но у Стравинского (моральная вина которого, как известно, состоит в том, что он отказывается говорить о своих страданиях) тот же самый диссонанс является признаком грубости; она же возводится в параллель (в результате яркой вспышки — короткого замыкания в рассуждениях Адорно) с политической грубостью: таким образом, диссонансные аккорды, добавленные в музыку, например, Перголези, предвосхищают (а значит, и готовят) новый акт политического притеснения (что в контексте конкретной истории могло означать лишь одно: фашизм).

У меня есть собственный опыт свободной транскрипции произведения прошлого — в начале семидесятых годов еще в Праге я начал писать сценический вариант Жака-фаталиста.Дидро являлся для меня воплощением свободного, рационального, критического ума, период привязанности к нему был для меня ностальгией по Западу (оккупация русскими моей страны выглядела для меня как насильно навязанный отрыв от Запада). Но представления постоянно меняют свой смысл: сегодня я сказал бы, что Дидро воплощает для меня начало искусства романа и что моя пьеса была восхвалением отдельных принципов, близких старинным романистам, которые в то же время были дороги и мне: 1) доходящая до эйфории свобода композиции; 2) постоянное соседство фривольных историй и философских размышлений; 3) несерьезный, иронический, пародийный, шокирующий характер этих же размышлений. Правила игры были ясны: то, что я сделал, не было адаптациейДидро, это была моя собственная пьеса, вариацияна тему Дидро, дань почтения Дидро: я полностью перестроил его роман; даже если любовные истории взяты у него, рассуждения в диалогах скорее мои; любой читатель может сразу же заметить, что некоторые фразы никоим образом не могли выйти из-под пера Дидро; XVIII век отличался оптимизмом, мой же таковым уже не отличается, сам я — и того меньше, и персонажи Господина и Жака у меня заходят так далеко в своих скабрезностях, как немыслимо для века Просвещения.

Получив собственный небольшой опыт, я могу лишь признать дурацкими высказывания по поводу огрубления и насилия у Стравинского. Он любил своего старого мэтра, как я любил своего. Прибавляя к мелодиям XVIII века диссонансы XX, возможно, он представлял себе, что интригует своего мэтра, живущего в отдалении, что он расскажет ему что-то важное о нашем времени и, может быть, позабавит его. У него была потребность обратиться к нему, поговорить с ним. Транскрипция-играстаринного произведения была для него способом установить связь между столетиями.

Адорно так интерпретирует транскрипции Стравинского (ключевые слова выделены мною): «Эти ноты (то есть диссонирующие, чуждые гармонии, какими пользуется Стравинский, например, в Пульчинелле. — М. К.)становятся следами насилия,к которому он прибегает против идиомы, и именно это насилие,которое в них смакуешь, и есть способ расправиться смузыкой, покуситься каким-то образом на ее жизнь.Если прежде диссонанс представлял собой выражение субъективного страдания, его грубость, изменив свою значимость, теперь становится признаком социального принуждения,которое провоцирует композитор — законодатель моды. Его произведения не имеют иного строительного материала, кроме эмблем этого принуждения,необходимости чисто внешней, не имеющей с ним ничего общего и налагаемой на сюжет извне. Вполне вероятно, что широкие отклики на неоклассицистские произведения Стравинского во многом были вызваны тем, что неосознанно и под видом эстетизма они по-своему подготовили людей к тому, что вскоре стало методически насаждаться в плане политическом».

Повторим: диссонанс оправдан, если он является выражением «субъективного страдания», но у Стравинского (моральная вина которого, как известно, состоит в том, что он отказывается говорить о своих страданиях) тот же самый диссонанс является признаком грубости; она же возводится в параллель (в результате яркой вспышки — короткого замыкания в рассуждениях Адорно) с политической грубостью: таким образом, диссонансные аккорды, добавленные в музыку, например, Перголези, предвосхищают (а значит, и готовят) новый акт политического притеснения (что в контексте конкретной истории могло означать лишь одно: фашизм).

У меня есть собственный опыт свободной транскрипции произведения прошлого — в начале семидесятых годов еще в Праге я начал писать сценический вариант Жака-фаталиста.Дидро являлся для меня воплощением свободного, рационального, критического ума, период привязанности к нему был для меня ностальгией по Западу (оккупация русскими моей страны выглядела для меня как насильно навязанный отрыв от Запада). Но представления постоянно меняют свой смысл: сегодня я сказал бы, что Дидро воплощает для меня начало искусства романа и что моя пьеса была восхвалением отдельных принципов, близких старинным романистам, которые в то же время были дороги и мне: 1) доходящая до эйфории свобода композиции; 2) постоянное соседство фривольных историй и философских размышлений; 3) несерьезный, иронический, пародийный, шокирующий характер этих же размышлений. Правила игры были ясны: то, что я сделал, не было адаптациейДидро, это была моя собственная пьеса, вариацияна тему Дидро, дань почтения Дидро: я полностью перестроил его роман; даже если любовные истории взяты у него, рассуждения в диалогах скорее мои; любой читатель может сразу же заметить, что некоторые фразы никоим образом не могли выйти из-под пера Дидро; XVIII век отличался оптимизмом, мой же таковым уже не отличается, сам я — и того меньше, и персонажи Господина и Жака у меня заходят так далеко в своих скабрезностях, как немыслимо для века Просвещения.

Получив собственный небольшой опыт, я могу лишь признать дурацкими высказывания по поводу огрубления и насилия у Стравинского. Он любил своего старого мэтра, как я любил своего. Прибавляя к мелодиям XVIII века диссонансы XX, возможно, он представлял себе, что интригует своего мэтра, живущего в отдалении, что он расскажет ему что-то важное о нашем времени и, может быть, позабавит его. У него была потребность обратиться к нему, поговорить с ним. Транскрипция-играстаринного произведения была для него способом установить связь между столетиями.

ТРАНСКРИПЦИЯ-ИГРА У КАФКИ

До чего странный роман —

АмерикаКафки: в самом деле, почему этот молодой двадцатидевятилетний прозаик перенес действие своего первого романа на континент, где никогда не бывал? Этот выбор показывает ясное намерение: не создавать реализм; или точнее: не создавать ничего серьезного. Он даже не попытался замаскировать свое незнание, изучив предмет; он создал собственное представление об Америке на основе второсортных книг, дешевых картинок, и впрямь образ Америки в его романе (сознательно) состоит из клише; что же касается персонажей и фабулы, вдохновения в целом (как он признается в своем дневнике), это Диккенс, в частности

Дэвид Копперфильд(Кафка определяет первую главу

Америкикак «чистое подражание» Диккенсу): он заимствует оттуда конкретные мотивы, их перечисляет: «история зонтика, каторжные работы, грязные дома, возлюбленная в загородном доме», он черпает вдохновение в персонажах (Карл — это тонкая пародия на Дэвида Копперфильда), а главное — в атмосфере, в которую погружены все романы Диккенса: сентиментализм, наивное разделение на хороших и плохих. Если Адорно говорит о музыке Стравинского как о «музыке, созданной из другой музыки»,

АмерикаКафки — это «литература, созданная из другой литературы», и даже в этом жанре она является произведением классическим, если не основополагающим.

Первая страница романа: Карл собирается сойти с корабля в нью-йоркском порту, как вдруг обнаруживает, что забыл зонтик в каюте. Чтобы вернуться за ним, он с невероятной доверчивостью вверяет свой чемодан (тяжелый чемодан со всем своим имуществом) незнакомцу: разумеется, таким образом он лишится и чемодана, и зонтика. С первых же строк дух пародии-игры порождает фантазийный мир, где все не совсем достоверно и где все слегка комично.

Замок Кафки, которого нет ни на одной карте мира, выглядит не более ирреальным, чем эта Америка, созданная по образу-клише новой цивилизации гигантизма и машин. В доме своего дядюшки-сенатора Карл видит письменный стол, представляющий собой очень сложное механическое устройство с тысячью ящичков, управляемых сотней кнопок, — изобретение практичное и совершенно бесполезное, техническое чудо и нелепость одновременно. Я насчитал в этом романе с десяток таких удивительных, забавных и неправдоподобных механизмов, начиная с письменного стола дядюшки, загородного дома путаной планировки, отеля «Occidental» (чудовищно усложненная архитектура, дьявольски бюрократическая структура управления), вплоть до театра в Оклахоме со столь же огромной, неподвластной пониманию системой администрации. Таким образом, посредством пародийной игры (игры с клише) Кафка впервые затронул свою главную тему — тему социальной организации — лабиринта, где человек теряется и движется навстречу своей гибели. (С генетической точки зрения: именно в комическом механизме дядюшкиного письменного стола берет начало устрашающая система управления замком.) Эту столь серьезную тему Кафка мог уловить не на пути реалистического романа, основанного, на манер Золя, на изучении общества, а именно на этом легкомысленном пути «литературы, созданной из другой литературы», давшей его воображению всю необходимую свободу (свободу преувеличений, чрезмерностей, невероятностей, свободу вымысла — игры).

Первая страница романа: Карл собирается сойти с корабля в нью-йоркском порту, как вдруг обнаруживает, что забыл зонтик в каюте. Чтобы вернуться за ним, он с невероятной доверчивостью вверяет свой чемодан (тяжелый чемодан со всем своим имуществом) незнакомцу: разумеется, таким образом он лишится и чемодана, и зонтика. С первых же строк дух пародии-игры порождает фантазийный мир, где все не совсем достоверно и где все слегка комично.

Замок Кафки, которого нет ни на одной карте мира, выглядит не более ирреальным, чем эта Америка, созданная по образу-клише новой цивилизации гигантизма и машин. В доме своего дядюшки-сенатора Карл видит письменный стол, представляющий собой очень сложное механическое устройство с тысячью ящичков, управляемых сотней кнопок, — изобретение практичное и совершенно бесполезное, техническое чудо и нелепость одновременно. Я насчитал в этом романе с десяток таких удивительных, забавных и неправдоподобных механизмов, начиная с письменного стола дядюшки, загородного дома путаной планировки, отеля «Occidental» (чудовищно усложненная архитектура, дьявольски бюрократическая структура управления), вплоть до театра в Оклахоме со столь же огромной, неподвластной пониманию системой администрации. Таким образом, посредством пародийной игры (игры с клише) Кафка впервые затронул свою главную тему — тему социальной организации — лабиринта, где человек теряется и движется навстречу своей гибели. (С генетической точки зрения: именно в комическом механизме дядюшкиного письменного стола берет начало устрашающая система управления замком.) Эту столь серьезную тему Кафка мог уловить не на пути реалистического романа, основанного, на манер Золя, на изучении общества, а именно на этом легкомысленном пути «литературы, созданной из другой литературы», давшей его воображению всю необходимую свободу (свободу преувеличений, чрезмерностей, невероятностей, свободу вымысла — игры).

СЕРДЕЧНАЯ ЧЕРСТВОСТЬ, СКРЫТАЯ ЗА СТИЛЕМ, ИЗОБИЛУЮЩИМ САНТИМЕНТАМИ

В

Америкеможно найти множество сентиментальных жестов, необъяснимых своей чрезмерностью.

Конец первой главы: Карл уже готов уехать вместе с дядюшкой, забытый кочегар остается в капитанской каюте. Именно тогда (я выделяю ключевые слова) «Карл пошел на поиски кочегара, вытащил его правую руку из-под ремня и играючи пожал. […] Карл пошевелил пальцами руку кочегара,а тот огляделся вокруг сияющим взором, будто на него снизошло блаженство, которого никто не смеет у него отнять.

„Ты должен бороться за себя, соглашаться или отрицать, иначе эти люди так и не узнают правды. Ты должен обещать мне, что послушаешься моего совета, ибо у меня есть серьезные причины опасаться, что я больше уже не смогу помогать тебе". — И тут Карл заплакал, целуя ладонь кочегара;он взял эту шершавую, бессильную сейчас руку и прижал ее к щеке, как сокровище,с которым приходится расставаться. Но тут рядом вырос дядя-сенатор и потащил его прочь — настойчиво, хотя и не прилагая при этом больших усилий…»

Другой пример: в конце вечера в загородном доме Поллундера Карл пространно объясняет, почему он хочет вернуться к дяде. «Длинную речь Карла господин Поллундер внимательно выслушал; при этом он частенько, особенно когда упоминался дядя, прижимал Карла к себе…»

Сентиментальные жесты героев не просто преувеличены, они неуместны. Карл знаком с кочегаром не больше часа и не имеет никаких оснований так страстно привязаться к нему. А если мы в конце концов поверим, что молодой человек по наивности был растроган обещанием мужской дружбы, тогда совсем непопятно, почему мгновение спустя он так легко позволяет увести себя от нового друга, не оказав ни малейшего сопротивления.

Во время вечерней сцены Поллундер уже осведомлен, что дядя выгнал Карла из своего дома; поэтому он нежно прижимает его к себе. Однако в тот момент, когда Карл читает в его присутствии письмо от дяди и узнает о своей печальной участи, Поллундер не проявляет по отношению к нему никакой нежности и не оказывает никакой помощи.

В АмерикеКафки попадаешь в мир неуместных, проявляемых не к месту, чрезмерных, непонятных эмоций, или же, напротив, они вообще отсутствуют. В своем дневнике Кафка такими словами определяет романы Диккенса: «Сердечная черствость, скрытая за стилем, изобилующим сантиментами». Такова в самом деле суть театра сантиментов, проявляемых нарочито и тут же забываемых, вот что такое АмерикаКафки. Эта «критика сентиментальности» (критика скрытая, пародийная, забавная, ни в коем случае не агрессивная) нацелена не только на Диккенса, но на романтизм в целом, она нацелена на его наследников, современников Кафки, в частности на экспрессионистов, на их культ истерии и безумства; она нацелена на всю Святую Церковь сердца; и она еще раз сближает этих двух художников, столь явно отличных друг от друга, как Кафка и Стравинский.

Конец первой главы: Карл уже готов уехать вместе с дядюшкой, забытый кочегар остается в капитанской каюте. Именно тогда (я выделяю ключевые слова) «Карл пошел на поиски кочегара, вытащил его правую руку из-под ремня и играючи пожал. […] Карл пошевелил пальцами руку кочегара,а тот огляделся вокруг сияющим взором, будто на него снизошло блаженство, которого никто не смеет у него отнять.

„Ты должен бороться за себя, соглашаться или отрицать, иначе эти люди так и не узнают правды. Ты должен обещать мне, что послушаешься моего совета, ибо у меня есть серьезные причины опасаться, что я больше уже не смогу помогать тебе". — И тут Карл заплакал, целуя ладонь кочегара;он взял эту шершавую, бессильную сейчас руку и прижал ее к щеке, как сокровище,с которым приходится расставаться. Но тут рядом вырос дядя-сенатор и потащил его прочь — настойчиво, хотя и не прилагая при этом больших усилий…»

Другой пример: в конце вечера в загородном доме Поллундера Карл пространно объясняет, почему он хочет вернуться к дяде. «Длинную речь Карла господин Поллундер внимательно выслушал; при этом он частенько, особенно когда упоминался дядя, прижимал Карла к себе…»

Сентиментальные жесты героев не просто преувеличены, они неуместны. Карл знаком с кочегаром не больше часа и не имеет никаких оснований так страстно привязаться к нему. А если мы в конце концов поверим, что молодой человек по наивности был растроган обещанием мужской дружбы, тогда совсем непопятно, почему мгновение спустя он так легко позволяет увести себя от нового друга, не оказав ни малейшего сопротивления.

Во время вечерней сцены Поллундер уже осведомлен, что дядя выгнал Карла из своего дома; поэтому он нежно прижимает его к себе. Однако в тот момент, когда Карл читает в его присутствии письмо от дяди и узнает о своей печальной участи, Поллундер не проявляет по отношению к нему никакой нежности и не оказывает никакой помощи.

В АмерикеКафки попадаешь в мир неуместных, проявляемых не к месту, чрезмерных, непонятных эмоций, или же, напротив, они вообще отсутствуют. В своем дневнике Кафка такими словами определяет романы Диккенса: «Сердечная черствость, скрытая за стилем, изобилующим сантиментами». Такова в самом деле суть театра сантиментов, проявляемых нарочито и тут же забываемых, вот что такое АмерикаКафки. Эта «критика сентиментальности» (критика скрытая, пародийная, забавная, ни в коем случае не агрессивная) нацелена не только на Диккенса, но на романтизм в целом, она нацелена на его наследников, современников Кафки, в частности на экспрессионистов, на их культ истерии и безумства; она нацелена на всю Святую Церковь сердца; и она еще раз сближает этих двух художников, столь явно отличных друг от друга, как Кафка и Стравинский.

МАЛЬЧИК В ЭКСТАЗЕ

Разумеется, нельзя утверждать, что музыка (вся музыка) неспособна выражать чувства; музыка эпохи романтизма подлинно и по праву экспрессивна; но даже по поводу этой музыки можно сказать: ее

ценностьне имеет ничего общего с ее интенсивностью. Ибо музыка способна мощно пробуждать чувства без всякой помощи музыкального

искусства.Вспоминаю

свое детство: сидя за роялем, я отдавался неистовой импровизации, для которой было достаточно си-минорного трезвучия и субдоминанты фа минор, которые исполнялись безостановочно на фортиссимо. Постоянно повторяемые два аккорда и примитивный мелодический мотив заставляли меня переживать эмоциональный подъем, который никогда не вызывало у меня ни одно произведение Шопена или Бетховена. (Однажды мой отец-музыкант в бешенстве — я ни разу ни до, ни после того не видел его столь взбешенным — вбежал ко мне в комнату, стащил меня с табурета и отнес в столовую, где с плохо скрытым отвращением посадил под стол.)

То, что я пережил тогда, во время моих импровизаций, можно назвать экстазом.Что такое экстаз? Мальчик, бьющий по клавишам, испытывает энтузиазм (печаль, радость), и эти эмоции достигают такой силы, что их невозможно выдержать: мальчик уходит в мир слепоты и глухоты, где все забыто, где забываешь самого себя. Посредством экстаза эмоции достигают своего пика и сразу же своего отрицания (забвения).

Экстаз означает состояние «вне себя», как указывает этимология греческого слова: действие по выходу из своего положения (stasis).Быть «вне себя» не означает находиться вне настоящего момента на манер мечтателя, ускользающего в прошлое или будущее. Как раз наоборот: экстаз — это полное отождествление с настоящим моментом, полное забвение прошлого и будущего. Если стереть будущее, как и прошлое, мгновение настоящего оказывается в пустом пространстве, вне жизни и ее хронологии, вне времени и независимо от него (поэтому его можно сравнить с вечностью, которая, в свою очередь, является отрицанием времени).

В романтической мелодике Lied (песни) можно усмотреть акустическое воплощение эмоций: ее протяжность, похоже, стремится удержать эмоции, развить их, позволить долго их смаковать. И напротив, экстаз не может выражаться в мелодии, ибо память, приглушенная экстазом, не способна удержать всю совокупность нот мелодической фразы, даже не длинной; акустическое воплощение экстаза — это крик (или очень короткий мелодический мотив, имитирующий крик).

Классический пример экстаза — это момент оргазма. Перенесемся в те времена, когда женщины еще не знали преимущества противозачаточных таблеток. Часто случалось, что любовник в момент наслаждения забывал вовремя выскользнуть из тела возлюбленной и делал ее матерью, даже если за несколько мгновений до этого он твердо намеревался быть крайне осторожным. Секунда экстаза заставляла его забыть и о своем решении (его непосредственное прошлое), и о своих интересах (его будущее).

Мгновение экстаза, положенное на весы, перевесило нежеланного ребенка; и поскольку этот нежеланный ребенок, вероятно, заполнит своим нежеланным присутствием всю жизнь любовника, можно сказать, что мгновение экстаза перевесило целую жизнь. Жизнь любовника оказалась в противостоянии мгновению экстаза примерно в том же неравном положении, как конечное противостоит вечности. Человек жаждет вечности, но может получить лишь ее эрзац: мгновение экстаза.

Вспоминаю день своей молодости: я находился с другом в его машине, перед нами люди переходили улицу. Я узнал среди них человека, которого не любил, и указал на него другу: «Задави его!» Разумеется, это была чисто словесная шутка, но мой друг находился в состоянии невероятной эйфории и нажал на газ. Человек испугался, оступился, упал. Друг в последний момент остановил машину. Человек не пострадал, тем не менее люди собирались вокруг с намерением (и я их пониманию) линчевать нас. Однако друг мой по натуре не был убийцей. Мои слова привели его в состояние короткого экстаза (кстати, одного из самых странных: экстаза шутки).

Стало привычным связывать понятие экстаза с великими мистическими моментами. Но существует экстаз повседневный, банальный, заурядный: экстаз гнева, экстаз скорости за рулем, экстаз оглушения шумом, экстаз на футбольном стадионе. Жизнь — это непрерывное тяжелое усилие, для того чтобы не потерять самого себя из виду, чтобы всегда прочно присутствовать в самом себе, в своем stasis. Достаточно на миг выйти из самого себя — и прикасаешься к владениям смерти.

свое детство: сидя за роялем, я отдавался неистовой импровизации, для которой было достаточно си-минорного трезвучия и субдоминанты фа минор, которые исполнялись безостановочно на фортиссимо. Постоянно повторяемые два аккорда и примитивный мелодический мотив заставляли меня переживать эмоциональный подъем, который никогда не вызывало у меня ни одно произведение Шопена или Бетховена. (Однажды мой отец-музыкант в бешенстве — я ни разу ни до, ни после того не видел его столь взбешенным — вбежал ко мне в комнату, стащил меня с табурета и отнес в столовую, где с плохо скрытым отвращением посадил под стол.)

То, что я пережил тогда, во время моих импровизаций, можно назвать экстазом.Что такое экстаз? Мальчик, бьющий по клавишам, испытывает энтузиазм (печаль, радость), и эти эмоции достигают такой силы, что их невозможно выдержать: мальчик уходит в мир слепоты и глухоты, где все забыто, где забываешь самого себя. Посредством экстаза эмоции достигают своего пика и сразу же своего отрицания (забвения).

Экстаз означает состояние «вне себя», как указывает этимология греческого слова: действие по выходу из своего положения (stasis).Быть «вне себя» не означает находиться вне настоящего момента на манер мечтателя, ускользающего в прошлое или будущее. Как раз наоборот: экстаз — это полное отождествление с настоящим моментом, полное забвение прошлого и будущего. Если стереть будущее, как и прошлое, мгновение настоящего оказывается в пустом пространстве, вне жизни и ее хронологии, вне времени и независимо от него (поэтому его можно сравнить с вечностью, которая, в свою очередь, является отрицанием времени).

В романтической мелодике Lied (песни) можно усмотреть акустическое воплощение эмоций: ее протяжность, похоже, стремится удержать эмоции, развить их, позволить долго их смаковать. И напротив, экстаз не может выражаться в мелодии, ибо память, приглушенная экстазом, не способна удержать всю совокупность нот мелодической фразы, даже не длинной; акустическое воплощение экстаза — это крик (или очень короткий мелодический мотив, имитирующий крик).

Классический пример экстаза — это момент оргазма. Перенесемся в те времена, когда женщины еще не знали преимущества противозачаточных таблеток. Часто случалось, что любовник в момент наслаждения забывал вовремя выскользнуть из тела возлюбленной и делал ее матерью, даже если за несколько мгновений до этого он твердо намеревался быть крайне осторожным. Секунда экстаза заставляла его забыть и о своем решении (его непосредственное прошлое), и о своих интересах (его будущее).

Мгновение экстаза, положенное на весы, перевесило нежеланного ребенка; и поскольку этот нежеланный ребенок, вероятно, заполнит своим нежеланным присутствием всю жизнь любовника, можно сказать, что мгновение экстаза перевесило целую жизнь. Жизнь любовника оказалась в противостоянии мгновению экстаза примерно в том же неравном положении, как конечное противостоит вечности. Человек жаждет вечности, но может получить лишь ее эрзац: мгновение экстаза.

Вспоминаю день своей молодости: я находился с другом в его машине, перед нами люди переходили улицу. Я узнал среди них человека, которого не любил, и указал на него другу: «Задави его!» Разумеется, это была чисто словесная шутка, но мой друг находился в состоянии невероятной эйфории и нажал на газ. Человек испугался, оступился, упал. Друг в последний момент остановил машину. Человек не пострадал, тем не менее люди собирались вокруг с намерением (и я их пониманию) линчевать нас. Однако друг мой по натуре не был убийцей. Мои слова привели его в состояние короткого экстаза (кстати, одного из самых странных: экстаза шутки).

Стало привычным связывать понятие экстаза с великими мистическими моментами. Но существует экстаз повседневный, банальный, заурядный: экстаз гнева, экстаз скорости за рулем, экстаз оглушения шумом, экстаз на футбольном стадионе. Жизнь — это непрерывное тяжелое усилие, для того чтобы не потерять самого себя из виду, чтобы всегда прочно присутствовать в самом себе, в своем stasis. Достаточно на миг выйти из самого себя — и прикасаешься к владениям смерти.

СЧАСТЬЕ И ЭКСТАЗ

Я задаю себе вопрос: испытывал ли когда-нибудь Адорно наслаждение от прослушивания музыки Стравинского? Наслаждение? По его мнению, музыке Стравинского известно лишь одно наслаждение: «извращенное наслаждение лишениями»; ибо она заставляет себя «лишиться» всего: экспрессивности; оркестровой звучности; техники развития; она деформирует старые формы, бросая на них «злобные взгляды»; «гримасничая», она не способна к выдумке, а лишь «иронизирует», «высмеивает», «пародирует»; она является «отрицанием» не только музыки XIX века, но музыки вообще («Музыка Стравинского — это музыка, откуда музыка изгнана», — говорит Адорно).

Странно, странно. А счастье, которое излучает эта музыка?

Я вспоминаю выставку Пикассо в Праге в середине шестидесятых годов. Одна картина осталась в памяти. Женщина и мужчина едят арбуз; женщина сидит, мужчина лежит на земле, задрав ноги к небу в выражении невыразимого счастья. И все это нарисовано с очаровательной беззаботностью, заставившей меня подумать о том, что художник, рисуя эту картину, должно быть, испытывал то же счастье, что и мужчина, задравший ноги к небу.

Счастье художника, пишущего мужчину, который задирает ноги, это двойное счастье; это счастье созерцания (с улыбкой) счастья. Именно эта улыбка интересует меня. Художник усматривает в счастье человека, задирающего ноги к небу, что-то смешное и радуется этому. Его улыбка пробуждает в нем веселое и безответственное воображение, такое же безответственное, как движение человека, задравшего ноги к небу. Счастье, о котором я говорю, таким образом, несет на себе печать юмора; именно это отличает его от счастья других эпох искусства, от романтического счастья вагнеровского Тристана, например, или от идиллического счастья, скажем, Филемона и Бавкиды. (А может быть, Адорно оказался столь бесчувственным к музыке Стравинского из-за фатального отсутствия юмора?)

Бетховен написал Оду к радости,но эта бетховенская радость — церемония, обязывающая уважительно стоять навытяжку. Рондо и менуэты классических симфоний являются, если угодно, приглашением к танцу, но счастье, о котором я говорю и которому я предан, не желает выражать счастье коллективным жестом танца. Именно поэтому ни одна полька не доставит мне счастья, за исключением Цирковой полькиСтравинского, которая написана не для того, чтобы под нее танцевали, а чтобы ее слушали, задрав ноги к небу.

Есть такие произведения современного искусства, которые раскрыли неподражаемое счастье бытия, счастье, проявляющееся в доходящей до эйфории безответственности воображения, в радости придумывать, удивлять, даже шокировать своей выдумкой. Можно было бы составить целый список таких произведений искусства, пропитанных этим счастьем: наряду со Стравинским

Странно, странно. А счастье, которое излучает эта музыка?

Я вспоминаю выставку Пикассо в Праге в середине шестидесятых годов. Одна картина осталась в памяти. Женщина и мужчина едят арбуз; женщина сидит, мужчина лежит на земле, задрав ноги к небу в выражении невыразимого счастья. И все это нарисовано с очаровательной беззаботностью, заставившей меня подумать о том, что художник, рисуя эту картину, должно быть, испытывал то же счастье, что и мужчина, задравший ноги к небу.

Счастье художника, пишущего мужчину, который задирает ноги, это двойное счастье; это счастье созерцания (с улыбкой) счастья. Именно эта улыбка интересует меня. Художник усматривает в счастье человека, задирающего ноги к небу, что-то смешное и радуется этому. Его улыбка пробуждает в нем веселое и безответственное воображение, такое же безответственное, как движение человека, задравшего ноги к небу. Счастье, о котором я говорю, таким образом, несет на себе печать юмора; именно это отличает его от счастья других эпох искусства, от романтического счастья вагнеровского Тристана, например, или от идиллического счастья, скажем, Филемона и Бавкиды. (А может быть, Адорно оказался столь бесчувственным к музыке Стравинского из-за фатального отсутствия юмора?)

Бетховен написал Оду к радости,но эта бетховенская радость — церемония, обязывающая уважительно стоять навытяжку. Рондо и менуэты классических симфоний являются, если угодно, приглашением к танцу, но счастье, о котором я говорю и которому я предан, не желает выражать счастье коллективным жестом танца. Именно поэтому ни одна полька не доставит мне счастья, за исключением Цирковой полькиСтравинского, которая написана не для того, чтобы под нее танцевали, а чтобы ее слушали, задрав ноги к небу.

Есть такие произведения современного искусства, которые раскрыли неподражаемое счастье бытия, счастье, проявляющееся в доходящей до эйфории безответственности воображения, в радости придумывать, удивлять, даже шокировать своей выдумкой. Можно было бы составить целый список таких произведений искусства, пропитанных этим счастьем: наряду со Стравинским