Страница:

А Чагин уже отвязывал лодку.

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 3

Весь конец зимы посадский человек Ждан Виричев прожил ожиданием какого-то несчастья. Он опасался то падежа лошади, то пожара, то чего-то еще, что неминуемо должно было случиться с ним или с семьей. В зимние ветровые ночи он тревожно прислушивался к скрипу старой березы, и не раз казалось ему, что вот она треснет, грохнется всей громадной тяжестью на крышу избенки, и тогда всем наступит конец… Днем он всматривался в лица сына и внука, не завелась ли в них какая болезнь или иное какое лихо, не высохли бы, не свернулись бы нежданно-негаданно, как невестка. С кем тогда век свой доживать? Две дочери — те отрезаннные ломти, далеко живут в замужестве — у города Тотьмы мужья соль ломают, — ас ним тут остались теперь внук да сын да предчувствие: не приключилось бы чего с ними… Но сын был здоров, хоть и неразговорчив после смерти жены. Внук? У того по молодости скорёхонько поразвеялось горе, и теперь, пока еще мал, не поставишь к горну, вот и бегает он с однокашниками по Сухоне, глазеет на иноземные суда, что снова стали приставать по весне. А вчера носила его, Алешку, нелегкая с утра до ночи, далеко, видать, ходили и не без пользы: принес кусок железной руды.

«И где он ее промышлял, эту крицу[30]?» — с интересом думал старик. Ему захотелось встать с печи и посмотреть руду, но было так рано, что ночь еще не успела переломиться к утру.

«Если он ходил на Рыжковское болото и там отрыл, тогда эту крицу я знаю, — размышлял старик. — А если он нашел в другом месте? Наверно, в другом: до Рыжкова тридцать пять верст — в один день не обернуться и на молодых ногах… Значит, носило его на Шемоксу. Там, по заберегам этой реки, издавна сочатся ржавые ручьи — верный признак железа. Железо — кормление наше. Какое оно там?»

Уснул он на какой-то час, не больше, — от пристани на весь Великий Устюг громыхнула пушка. Старик поднял голову и понял, что еще один иноземный корабль пришел по Сухоне с Ледовитого моря. Год от года все больше их. Торговля идет бойкая. Купцы понаторили дорог сквозь леса — все ведут к великоустюжской пристани, к иноземным рядам. Разрастается город, набирают силу ремёсла. Держись, Архангельск, ничего, что ты у самых ледовых ворот!..

Раздумье о ремеслах в городе снова привело старика к мысли о руде. Он посмотрел с печи — окошко еле-еле замутилось. Скоро рассвет, велики ли весенние ночи на севере? Ждан Иваныч хотел по привычке полежать немного, обдумать дела на день, но все хозяйственные раздумья: о поправке сенника, дровах, об огороде, о предстоящем покосе, перекладке горна и починке мехов, — всегда приходившие в эти минуты пробуждения, сейчас уступили место находке внука. «Надо посмотреть!» — кончилось терпение у старика.

Он слез с печи, одернул рубаху и бесшумно вышел на середину избы. Было еще темно. Свет падал из двух маленьких оконцев, но не рассеивал глухого сумрака по углам, под лавками, в запечье. Ждан Иваныч повернулся к печи, отнял заслонку и разгреб поленом золу. Нащепанная лучина лежала тут же, на шестке. Он раздул уголь, зажег лучину и вставил ее в светец. Ажурное, в завитушках и лепестках, кованое железо светца осветилось пламенем. Первый уголек упал в лохань под светцом — цыкнул в воде. Сладко запахло дымом.

Ждан Иваныч посмотрел — не разбудил ли сына, но тот крепко спал на лавке. Широкое доброе лицо побагровело: жарко под овчинным тулупом. Светлые волосы просыпались на лоб. Одна рука, синея жилами, выпала из-под тулупа, свесилась над полом, налитая молодой мужицкой силой. На чем остановятся эти руки? На тяжелом молоте? На литье пушек, в котором и он, Ждан Виричев, знает толк? А может, его тоже захватит эта мелкая и трудная железодельная хитрость, полонившая многих кузнецов несколько лет назад? Конечно, куда как сладко сердцу мастера из куска железа соорудить не что-нибудь — часы на манер иноземных, а то и хитрее! Только чем в эту пору жить, если рынок требует простые поковки? А не станешь их делать, чем платить подати? Никогда еще кузнец Ждан Виричев не вставал за неуплату на правёж[31], поэтому сначала грубое дело — ковши, замки, сабли, кресты, наконечники, — а часомерье урывками, для души.

Внук шевельнулся во сне под батькиным боком, ткнулся мягким мальчишеским носом в плечо отцу, выкинул, разомлевши, одну ногу на волю, засопел сладко — вот и весь его рай земной. Ждан Иваныч посмотрел на ногу внука — налёт ржавчины так и остался на коже — и окончательно убедился: мальчишка шел по ржавым ручьям, там искал и нашел крицу. Старик наклонился, потрогал тыльной стороной ладони тесаное бревно стены — не дует ли от пазов в спину последыша. Не дует: за десятки лет плотно слежался мох в пазах.

Лучина догорала. Ее древний волшебный свет красно-бархатными пятнами ложился на широкие половицы, на саженную[32] широту печи, на порог, на лохань около него, ухваты в углу, прокопченные глиняные кринки, на охапку дров… Старик с трудом разогнулся, отошел от лавки, держась за поясницу.

Кусок руды лежал на шестке. Он был неровен, но чист: видать, Алешка не раз промывал его, а потом тащил под рубахой. По весу в куске было фунта[33] полтора, а поскольку он свободно умещался на ладони, значило, что эта руда большой чистоты. «Вот бы дал Бог удачу!» — взволнованно подумал старый кузнец. Он нашел на лавке свою однорядку, торопливо надел ее поверх рубахи, насунул у порога лапти и без шапки — завалилась куда-то — заторопился в кузницу.

На дворе было тихо, но тепла не было. За ночь слегка подморозило, и грязь у крыльца, схваченная коркой, тонко похрустывала, вяло проминаясь под ногами. В небе допорхивали в свой последний, предрассветный час звезды, а в городе уже просыпались посадские: пахло дымом, в мызе[34] Кузнецкой улицы кто-то стучал по наковальне. «Андрюшка наверстывает», — подумал Ждан Иваныч о своем ученике, теперь уже большом мастере, самостоятельном человеке.

Кузница стояла в углу двора, на отшибе от всех остальных построек. Внутри еще держалось тепло от вечерней работы. Угли — только стоило их шевельнуть да дохнуть мехами — засветились, заалели. В лицо, на грудь, на руки полилось знакомое тепло, и свет, розовый и таинственный свет, наполнил прокопченную кузницу. Чтобы избыть пожара, она была сложена без мха, но щелявила пазами лишь в одном месте — с дневной, солнечной стороны, где повело бревно. Все стены, от пола до крыши, поскольку потолка не было, обмазаны глиной, стропила и крышевый подтоварник-опалубка[35] — тоже, а сверху был положен дерн. На высоких топчанах, намертво приделанных к стенам, лежали откованные топоры, серпы, лопаты, большие амбарные личины, замки, носовые кольца для быков, наконечники для стрел и Протазанов. По стенам висели уже насаженные косы, в углу грудились железные шины для колес, а рядом, головками вверх, уже готовые к продаже, — на новых древках, — стояли ухваты и сковородники. «Кормилица…» — окинув все это взглядом, подумал старик.

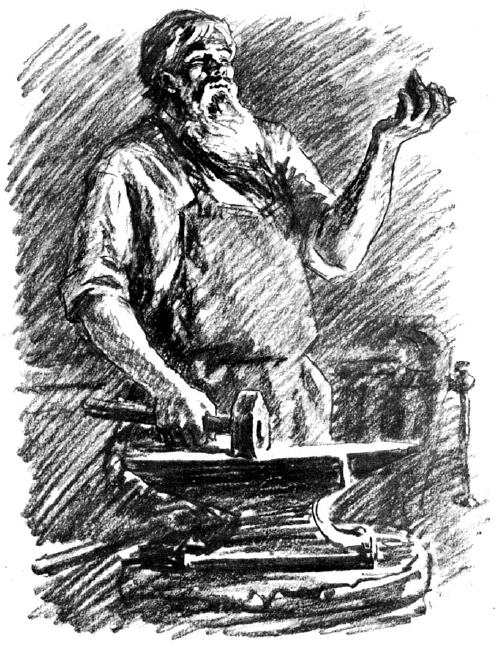

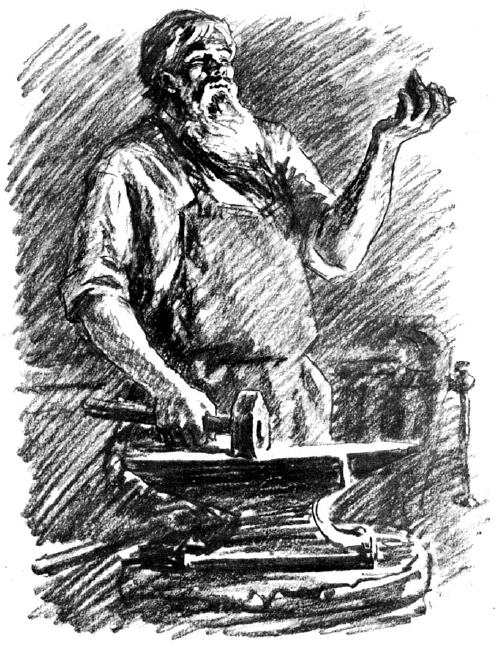

Угли разгорелись в полную силу. Ждан Иваныч бросил в них руду, поправил щипцами, подкинул угля и наддал еще воздуху. «Дал бы Бог удачу!» — подумал он, еще боясь радоваться, дабы не спугнуть неожиданно поманившее счастье. Он волновался и то приседал на широкий почерневший пень около наковальни, то вскакивал, будто молодой, поправлял кусок руды, подгребал к нему угли и всякий раз подкачивал воздух. Наконец наступил решительный момент: руда и угли почти слились в один бело-розовый цвет. Теперь нужны руки кузнеца. Он надел толстый, грубого тканья передник, приготовил небольшую — для одной руки — кувалду и достал щипцами раскаленный добела кусок руды.

— Ах! — только и успел вымолвить он, но руки, опережая слова и мысли, заработали привычно и споро.

В ноздри пахнуло знакомым запахом окалины. Она отскакивала под ударами кувалды, и вместе с ней отделялся ненужный шлак. Обстукав для начала немного, он бросил руду в горн во второй раз. Теперь она нагрелась в углях быстро, а он так же споро обработал ее вторично, превращая то в лепешку, то в ком, то в удлиненную болванку. Так несколько раз он нагревал и оббивал руду, и с каждым разом ненужные примеси отходили от металла, а сам он уплотнялся, тяжелел, но не рассыпался и не терял заветной ковкости.

Сердце старого кузнеца не обманулось в ожидании, а глаз и руки скоро подтвердили, что находка младшего Виричева — богатство. Закончив обработку, Ждан Иваныч, ради редкого старческого баловства и радости, выковал, обгранил кусок металла в ровную пирамиду.

«Теперь мы озолотимся! Теперь от заказов отбою не будет!» Старик швырнул пирамиду на землю, а сам сел на пень и ждал, когда остынет поковка. В воду он не опускал металл намеренно, чтобы показать его Шумиле в обычном виде, незакаленном.

Неторопливо и торжественно вышел он из кузницы, и еще одна радость, вторая за это утро, — алая весенняя заря, — празднично и домовито вошла в его душу. Он глянул, как разливается над городом свет нового дня, и вдруг понял, что все опасения, все предчувствия, сосавшие его в минувшую зиму, были напрасными, что все в этом мире прочно, пока живы на свете они, кузнецы.

«И где он ее промышлял, эту крицу[30]?» — с интересом думал старик. Ему захотелось встать с печи и посмотреть руду, но было так рано, что ночь еще не успела переломиться к утру.

«Если он ходил на Рыжковское болото и там отрыл, тогда эту крицу я знаю, — размышлял старик. — А если он нашел в другом месте? Наверно, в другом: до Рыжкова тридцать пять верст — в один день не обернуться и на молодых ногах… Значит, носило его на Шемоксу. Там, по заберегам этой реки, издавна сочатся ржавые ручьи — верный признак железа. Железо — кормление наше. Какое оно там?»

Уснул он на какой-то час, не больше, — от пристани на весь Великий Устюг громыхнула пушка. Старик поднял голову и понял, что еще один иноземный корабль пришел по Сухоне с Ледовитого моря. Год от года все больше их. Торговля идет бойкая. Купцы понаторили дорог сквозь леса — все ведут к великоустюжской пристани, к иноземным рядам. Разрастается город, набирают силу ремёсла. Держись, Архангельск, ничего, что ты у самых ледовых ворот!..

Раздумье о ремеслах в городе снова привело старика к мысли о руде. Он посмотрел с печи — окошко еле-еле замутилось. Скоро рассвет, велики ли весенние ночи на севере? Ждан Иваныч хотел по привычке полежать немного, обдумать дела на день, но все хозяйственные раздумья: о поправке сенника, дровах, об огороде, о предстоящем покосе, перекладке горна и починке мехов, — всегда приходившие в эти минуты пробуждения, сейчас уступили место находке внука. «Надо посмотреть!» — кончилось терпение у старика.

Он слез с печи, одернул рубаху и бесшумно вышел на середину избы. Было еще темно. Свет падал из двух маленьких оконцев, но не рассеивал глухого сумрака по углам, под лавками, в запечье. Ждан Иваныч повернулся к печи, отнял заслонку и разгреб поленом золу. Нащепанная лучина лежала тут же, на шестке. Он раздул уголь, зажег лучину и вставил ее в светец. Ажурное, в завитушках и лепестках, кованое железо светца осветилось пламенем. Первый уголек упал в лохань под светцом — цыкнул в воде. Сладко запахло дымом.

Ждан Иваныч посмотрел — не разбудил ли сына, но тот крепко спал на лавке. Широкое доброе лицо побагровело: жарко под овчинным тулупом. Светлые волосы просыпались на лоб. Одна рука, синея жилами, выпала из-под тулупа, свесилась над полом, налитая молодой мужицкой силой. На чем остановятся эти руки? На тяжелом молоте? На литье пушек, в котором и он, Ждан Виричев, знает толк? А может, его тоже захватит эта мелкая и трудная железодельная хитрость, полонившая многих кузнецов несколько лет назад? Конечно, куда как сладко сердцу мастера из куска железа соорудить не что-нибудь — часы на манер иноземных, а то и хитрее! Только чем в эту пору жить, если рынок требует простые поковки? А не станешь их делать, чем платить подати? Никогда еще кузнец Ждан Виричев не вставал за неуплату на правёж[31], поэтому сначала грубое дело — ковши, замки, сабли, кресты, наконечники, — а часомерье урывками, для души.

Внук шевельнулся во сне под батькиным боком, ткнулся мягким мальчишеским носом в плечо отцу, выкинул, разомлевши, одну ногу на волю, засопел сладко — вот и весь его рай земной. Ждан Иваныч посмотрел на ногу внука — налёт ржавчины так и остался на коже — и окончательно убедился: мальчишка шел по ржавым ручьям, там искал и нашел крицу. Старик наклонился, потрогал тыльной стороной ладони тесаное бревно стены — не дует ли от пазов в спину последыша. Не дует: за десятки лет плотно слежался мох в пазах.

Лучина догорала. Ее древний волшебный свет красно-бархатными пятнами ложился на широкие половицы, на саженную[32] широту печи, на порог, на лохань около него, ухваты в углу, прокопченные глиняные кринки, на охапку дров… Старик с трудом разогнулся, отошел от лавки, держась за поясницу.

Кусок руды лежал на шестке. Он был неровен, но чист: видать, Алешка не раз промывал его, а потом тащил под рубахой. По весу в куске было фунта[33] полтора, а поскольку он свободно умещался на ладони, значило, что эта руда большой чистоты. «Вот бы дал Бог удачу!» — взволнованно подумал старый кузнец. Он нашел на лавке свою однорядку, торопливо надел ее поверх рубахи, насунул у порога лапти и без шапки — завалилась куда-то — заторопился в кузницу.

На дворе было тихо, но тепла не было. За ночь слегка подморозило, и грязь у крыльца, схваченная коркой, тонко похрустывала, вяло проминаясь под ногами. В небе допорхивали в свой последний, предрассветный час звезды, а в городе уже просыпались посадские: пахло дымом, в мызе[34] Кузнецкой улицы кто-то стучал по наковальне. «Андрюшка наверстывает», — подумал Ждан Иваныч о своем ученике, теперь уже большом мастере, самостоятельном человеке.

Кузница стояла в углу двора, на отшибе от всех остальных построек. Внутри еще держалось тепло от вечерней работы. Угли — только стоило их шевельнуть да дохнуть мехами — засветились, заалели. В лицо, на грудь, на руки полилось знакомое тепло, и свет, розовый и таинственный свет, наполнил прокопченную кузницу. Чтобы избыть пожара, она была сложена без мха, но щелявила пазами лишь в одном месте — с дневной, солнечной стороны, где повело бревно. Все стены, от пола до крыши, поскольку потолка не было, обмазаны глиной, стропила и крышевый подтоварник-опалубка[35] — тоже, а сверху был положен дерн. На высоких топчанах, намертво приделанных к стенам, лежали откованные топоры, серпы, лопаты, большие амбарные личины, замки, носовые кольца для быков, наконечники для стрел и Протазанов. По стенам висели уже насаженные косы, в углу грудились железные шины для колес, а рядом, головками вверх, уже готовые к продаже, — на новых древках, — стояли ухваты и сковородники. «Кормилица…» — окинув все это взглядом, подумал старик.

Угли разгорелись в полную силу. Ждан Иваныч бросил в них руду, поправил щипцами, подкинул угля и наддал еще воздуху. «Дал бы Бог удачу!» — подумал он, еще боясь радоваться, дабы не спугнуть неожиданно поманившее счастье. Он волновался и то приседал на широкий почерневший пень около наковальни, то вскакивал, будто молодой, поправлял кусок руды, подгребал к нему угли и всякий раз подкачивал воздух. Наконец наступил решительный момент: руда и угли почти слились в один бело-розовый цвет. Теперь нужны руки кузнеца. Он надел толстый, грубого тканья передник, приготовил небольшую — для одной руки — кувалду и достал щипцами раскаленный добела кусок руды.

— Ах! — только и успел вымолвить он, но руки, опережая слова и мысли, заработали привычно и споро.

В ноздри пахнуло знакомым запахом окалины. Она отскакивала под ударами кувалды, и вместе с ней отделялся ненужный шлак. Обстукав для начала немного, он бросил руду в горн во второй раз. Теперь она нагрелась в углях быстро, а он так же споро обработал ее вторично, превращая то в лепешку, то в ком, то в удлиненную болванку. Так несколько раз он нагревал и оббивал руду, и с каждым разом ненужные примеси отходили от металла, а сам он уплотнялся, тяжелел, но не рассыпался и не терял заветной ковкости.

«Теперь мы озолотимся! Теперь от заказов отбою не будет!»

Сердце старого кузнеца не обманулось в ожидании, а глаз и руки скоро подтвердили, что находка младшего Виричева — богатство. Закончив обработку, Ждан Иваныч, ради редкого старческого баловства и радости, выковал, обгранил кусок металла в ровную пирамиду.

«Теперь мы озолотимся! Теперь от заказов отбою не будет!» Старик швырнул пирамиду на землю, а сам сел на пень и ждал, когда остынет поковка. В воду он не опускал металл намеренно, чтобы показать его Шумиле в обычном виде, незакаленном.

Неторопливо и торжественно вышел он из кузницы, и еще одна радость, вторая за это утро, — алая весенняя заря, — празднично и домовито вошла в его душу. Он глянул, как разливается над городом свет нового дня, и вдруг понял, что все опасения, все предчувствия, сосавшие его в минувшую зиму, были напрасными, что все в этом мире прочно, пока живы на свете они, кузнецы.

Глава 4

Шумила проснулся от того, что Алешка двинул ему во сне острым локтем в бок. «Ишь растолкался, как теленок!» — ласково подумал отец. Тут же он услышал приглушенное постукивание и сразу узнал руку старика. Подивился: что это он в такую рань?..

В слюдяное оконце сочился слабый зоревой свет. Закоптела за зиму слюда, пожелтела. Надо бы сменить, да что-то давно не было торговых гостей из карельских мест. Там, знает Шумила, есть мягкие скалы, а в них полно напластовано этой слюды. По дешевке отдают…

Шумила еще полежал минуту-другую, вспоминая, как они ездили накануне в монастырь за деньгами, как подносили подьячему Онисиму деньги эти, а потом… Тут Шумила просветлел лицом. Потом он сидел допоздна у Ломовых. Пил квас — ковш за ковшом — и не мог напиться, потому что подавала сама Анна…

Издали донесся удар колокола, и поплыл, и потек поутру звон над Сухоной.

«В Троице-Гледенском звонят. Вставать надобно, к лошади выйти да солений достать, что ли…» — толкнула его обычная утренняя забота, ставшая постоянной после смерти жены.

Шумила умывался над лоханью у порога, когда вошел отец, прямо в переднике и с куском железа в руке.

— Что за диковину ты выковал? — Шумила придержал глиняный кувшин, качнувшийся на веревке, вытерся широким льняным полотенцем.

— Полюбуйся да подивись! — весело ответил Ждан Иваныч.

Шумила забросил убрус[36] на шест под потолком, долил из ушата в кувшин воды для отца и только потом степенно принял пирамидку.

— Никак, ты треугольномерием занялся? — сощурился он на изделие карим глазом. — А ничего, кажись…

— Доброе.

Шумила внимательно осмотрел кусок, потрогал теплый металл ногтем, прикинул на вес, рассматривал осадку под ударами молота — не разошлось ли, нет ли трещин — и тоже заключил с уверенностью:

— Доброе. Это из Олешкиной крицы?

— Он, озорник, — ласково улыбнулся старик.

Оба посмотрели на спящего Алешку.

— Недаром брюхо у него расцарапано, — вспомнил Шумила. Он повертел железо и уже озабоченно спросил: — К закалке не приводил?

— Не успел. Обрадовался, аки ребенок. Добрища-то, смекнул, не упустить бы! Надо спешно узнати, где отрыл.

— На Шемоксе, видать. В Рыжковском болоте нет такой крицы… А вот сейчас разузнаем!

Шумила шагнул к лавке, отвалил тулуп, пахнущий овчиной, теплом. Алешка спал на просторе, откинув руку, как большой. Шумила дернул его за подбородок, наклонился так, что круглая плотная борода мазнула парнишку по губам, и, не успел тот опомниться спросонья, поднес ему железную пирамиду.

— Где брал?

Парнишка сразу понял, что это выковано из его крицы.

— Где брал, там еще есть… А чего меня не позвали в кузницу?

— А может, ты с иноземного судна уволок? — нахмурился Шумила, не обращая внимания на обиду сына. — Смотри, Олешка, здорову не быть!

— Да мы по Шемоксе шастали. Оттуда.

Ждан Иваныч снял передник, подошел, горбатясь сухой спиной над лавкой.

— А много там?

— Много ли? Да много, должно… — почесал затылок Алешка, подражая батькиной степенности.

— Это не там, где мы в летошний сенокос лошадь поили?

— Много дальше.

Ждан Иваныч переглянулся с Шумилой.

— Надо ехать, а то как бы кто не опередил…

— Надо, — тотчас согласился Шумила и, поняв старика, спросил сына: — А ты с кем промышлял там?

— Дак Санька Чагин, да Семка Дежнёв, да я, да и всё.

— Та-ак… — насупился старик. — Дежнёвы скоро не соберутся: сам Дежнёв до ледостава с головой ушел в торговлю с иноземцем, а вот Чагины…

— Вчера Чагин торопился, но ни словом не обмолвился про крицу, — вспомнил Шумила.

— Не знал еще: парнишки-то заполночь приволоклись.

Помолчали, прислушиваясь к колокольному перезвону. Колоколу Троице-Гледенского монастыря вторили теперь с колокольни Прокопьевской церкви, но звон этот был сегодня неровный, немощный, видно, звонарь Никита засиделся вчера вместе с дьячком этой церкви, Кузьмой Постным, в царевом кабаке… Нет, не тот звон. Хорошо еще, прячет Никиту звонарь Михайло-Архангельского — покрывает непутевое позвякивание могучим звоном соборного колокола.

— Вставай, Олешка. Молодец ты! — оторвался от дум старик и отошел к порогу мыть руки.

Шумила ничего не сказал сыну, только ласково стукнул ему по затылку. Парнишка воспрянул от этой похвалы, выпростался из-под тулупа, весело кинулся на двор.

— Дверь-то, озорник!

Шуми л а убрал тулуп, поправил смятый по лавочник — последнее тканьё жены. Отошел к печке, задумался. Не хотелось разводить огонь, возиться с горшками, кринками.

— Позавтракаем без варева? — посмотрел он на отца с мольбой.

— Можно и без варева… — согласился тот, в который раз покоряясь судьбе вдовцов.

Пора бы, думалось ему в такие минуты, присмотреться Шумиле к кому-нибудь. Уж не такие они, Виричевы, захудалые люди, чтобы не выбрать невесту. Не он первый, не он последний…

За столом Ждан Иваныч нарезал хлеб, размял пальцами сырую, схватившуюся коркой соль, что присохла к широкой деревянной солонице, обдул ложки. Шумила достал из подвала кислой капусты, принес со двора теплых яиц. Он же послал Алешку на чердак, и мальчишка безошибочно сдернул со стропилины самую крупную щуку легкого, весеннего посола. Рыбой занялся старик. Он ловко располовинил ее сначала вдоль с хвоста до головы, потом каждую половину разрезал на три части, перекрестился и разрешил приступать.

— А в навечерии немец[37] плакал на пристани, — сказал Алешка, раздирая куски щуки на продольные волокна.

— Обидели, что ли? — удивился дед.

Алешка пожал плечами.

— Никто обиды не чинил, — уточнил Шумила и пояснил: — Это Пчёлкин, гончар, купил в прошлую весну у этих самых немцев одну-единую плитку, не как у нас делали, а гладкую, синюю. Такой плиткой у игумена печь выложена — дорого стоила!

— Ну и что? — спросил отец.

— Ну а нынче немец навез этой плитки полный корабль, аж просел чуть не до самых бортов. Разложил вчера, а у него никто не берет: ни стрелецкий голова, ни губной староста. А купец Дежнёв прямо сказал бедняге через толмача: «Пропала, — говорит, — твоя выгода, потому как Пчёлкин навострился эти плитки делать лучше ваших. Сам воевода, — говорит, — брал у него на печь и хвалил».

— Вон оно как… А Пчёлкин и верно навострился. Всю зиму мудрил, а под Пасху четыре воза продал: и белой, и голубой, и желтенькую смудрил — башка!..

— А немец-то не в веру это принял. «У вас, — говорит, — заговор против нас, галанцев[38], потому и не покупаете наши плитки». А Дежнёв-то крутой мужик. «Ах, — говорит, — латынская ты образина, пойди к этому гончару да сам погляди!»

— И пошел?

— Пошел. Подивился, а ввечеру пьянехонького видали, в своем фряжском ряду лежал — с горя, должно…

— Горе не мало. Великое горе. Ледовитым морем плыл, страх терпел, в Михайло-Архангельском городе мыто платил, а приехал сюда — не берут. Заплачешь… Олешка, квасу нацеди!

Алешка выскочил из-за стола. За печью стояла бочка с квасом, укрепленная на высоком чурбане, покрытая деревянной крышкой, на крышке стоял большой кувшин с двумя ручками. Алешка поставил его на пол, заглянул внутрь — нет ли там, как в прошлый раз, мышонка, — осторожно повыдернул тычку и нацедил полный кувшин. Поднял его перед собой, высунув от натуги язык, и заторопился к столу — скорей послушать, о чем толкуют старшие.

— А поведай-ко, как вы в навечерии поднесли Онисиму такой большой посул[39]? — спросил Ждан Иваныч.

Шумила, верный своей привычке, сначала неторопливо налил квасу в деревянные кружки, отхлебнул из своей.

— Посул в открытую никак не брал Онисим, — сказал Шумила, обтирая ладонью бороду.

— Надо думать: Москва наехала! — кивнул старик.

— То-то и оно! Охота ли в опале быть да кнута получать? Вот тут-то Чагин и надумал: притащил семгу большенную, летошнего посола, набили ей брюхо монетами — все двести рублёв легли, — зашили ниткой смолевой да и поднесли.

— Взял?

— Взял и не вспыхнул. Теперь дело сделано. Онисим — мужик податной, потому оборонить нас вознамерился.

Ничего не ответил на это старик. Молча жевал жесткое соленое щучье мясо. И верилось, и не верилось в эти слова: уж больно много видел обмана на своем веку.

После завтрака в кузницу не пошли. Ждан Иваныч наказал сыну и внуку готовиться к отъезду на Шемоксу: закупить хлеба дня на три в монастырской лавке, увязать соленья. Особо наказал проверить насадку заступов, кованных по осени из рыжковской крицы.

— А ты куда? — остановил его Шумила.

— Пойду покажу новое железо Ондрюшке Ломову — от него у нас секретов нет, — то-то обрадуется!

— Давай я схожу попроворней… — несмело предложил Шумила.

Но старик давно понимал его и решил впервые ответить наставительно:

— Нет, Шумилушка, почто на грех наступать? Квас у нас и дома есть…

Ждан Иваныч хотел не только показать новое железо своему ученику, хотелось ему еще и повидаться, и поговорить, хотелось взглянуть на новые поделки: Андрей Ломов постоянно выдумывает разные железные поделки, нет ли и сегодня какого дивья кузнецкой хитрости?

В слюдяное оконце сочился слабый зоревой свет. Закоптела за зиму слюда, пожелтела. Надо бы сменить, да что-то давно не было торговых гостей из карельских мест. Там, знает Шумила, есть мягкие скалы, а в них полно напластовано этой слюды. По дешевке отдают…

Шумила еще полежал минуту-другую, вспоминая, как они ездили накануне в монастырь за деньгами, как подносили подьячему Онисиму деньги эти, а потом… Тут Шумила просветлел лицом. Потом он сидел допоздна у Ломовых. Пил квас — ковш за ковшом — и не мог напиться, потому что подавала сама Анна…

Издали донесся удар колокола, и поплыл, и потек поутру звон над Сухоной.

«В Троице-Гледенском звонят. Вставать надобно, к лошади выйти да солений достать, что ли…» — толкнула его обычная утренняя забота, ставшая постоянной после смерти жены.

Шумила умывался над лоханью у порога, когда вошел отец, прямо в переднике и с куском железа в руке.

— Что за диковину ты выковал? — Шумила придержал глиняный кувшин, качнувшийся на веревке, вытерся широким льняным полотенцем.

— Полюбуйся да подивись! — весело ответил Ждан Иваныч.

Шумила забросил убрус[36] на шест под потолком, долил из ушата в кувшин воды для отца и только потом степенно принял пирамидку.

— Никак, ты треугольномерием занялся? — сощурился он на изделие карим глазом. — А ничего, кажись…

— Доброе.

Шумила внимательно осмотрел кусок, потрогал теплый металл ногтем, прикинул на вес, рассматривал осадку под ударами молота — не разошлось ли, нет ли трещин — и тоже заключил с уверенностью:

— Доброе. Это из Олешкиной крицы?

— Он, озорник, — ласково улыбнулся старик.

Оба посмотрели на спящего Алешку.

— Недаром брюхо у него расцарапано, — вспомнил Шумила. Он повертел железо и уже озабоченно спросил: — К закалке не приводил?

— Не успел. Обрадовался, аки ребенок. Добрища-то, смекнул, не упустить бы! Надо спешно узнати, где отрыл.

— На Шемоксе, видать. В Рыжковском болоте нет такой крицы… А вот сейчас разузнаем!

Шумила шагнул к лавке, отвалил тулуп, пахнущий овчиной, теплом. Алешка спал на просторе, откинув руку, как большой. Шумила дернул его за подбородок, наклонился так, что круглая плотная борода мазнула парнишку по губам, и, не успел тот опомниться спросонья, поднес ему железную пирамиду.

— Где брал?

Парнишка сразу понял, что это выковано из его крицы.

— Где брал, там еще есть… А чего меня не позвали в кузницу?

— А может, ты с иноземного судна уволок? — нахмурился Шумила, не обращая внимания на обиду сына. — Смотри, Олешка, здорову не быть!

— Да мы по Шемоксе шастали. Оттуда.

Ждан Иваныч снял передник, подошел, горбатясь сухой спиной над лавкой.

— А много там?

— Много ли? Да много, должно… — почесал затылок Алешка, подражая батькиной степенности.

— Это не там, где мы в летошний сенокос лошадь поили?

— Много дальше.

Ждан Иваныч переглянулся с Шумилой.

— Надо ехать, а то как бы кто не опередил…

— Надо, — тотчас согласился Шумила и, поняв старика, спросил сына: — А ты с кем промышлял там?

— Дак Санька Чагин, да Семка Дежнёв, да я, да и всё.

— Та-ак… — насупился старик. — Дежнёвы скоро не соберутся: сам Дежнёв до ледостава с головой ушел в торговлю с иноземцем, а вот Чагины…

— Вчера Чагин торопился, но ни словом не обмолвился про крицу, — вспомнил Шумила.

— Не знал еще: парнишки-то заполночь приволоклись.

Помолчали, прислушиваясь к колокольному перезвону. Колоколу Троице-Гледенского монастыря вторили теперь с колокольни Прокопьевской церкви, но звон этот был сегодня неровный, немощный, видно, звонарь Никита засиделся вчера вместе с дьячком этой церкви, Кузьмой Постным, в царевом кабаке… Нет, не тот звон. Хорошо еще, прячет Никиту звонарь Михайло-Архангельского — покрывает непутевое позвякивание могучим звоном соборного колокола.

— Вставай, Олешка. Молодец ты! — оторвался от дум старик и отошел к порогу мыть руки.

Шумила ничего не сказал сыну, только ласково стукнул ему по затылку. Парнишка воспрянул от этой похвалы, выпростался из-под тулупа, весело кинулся на двор.

— Дверь-то, озорник!

Шуми л а убрал тулуп, поправил смятый по лавочник — последнее тканьё жены. Отошел к печке, задумался. Не хотелось разводить огонь, возиться с горшками, кринками.

— Позавтракаем без варева? — посмотрел он на отца с мольбой.

— Можно и без варева… — согласился тот, в который раз покоряясь судьбе вдовцов.

Пора бы, думалось ему в такие минуты, присмотреться Шумиле к кому-нибудь. Уж не такие они, Виричевы, захудалые люди, чтобы не выбрать невесту. Не он первый, не он последний…

За столом Ждан Иваныч нарезал хлеб, размял пальцами сырую, схватившуюся коркой соль, что присохла к широкой деревянной солонице, обдул ложки. Шумила достал из подвала кислой капусты, принес со двора теплых яиц. Он же послал Алешку на чердак, и мальчишка безошибочно сдернул со стропилины самую крупную щуку легкого, весеннего посола. Рыбой занялся старик. Он ловко располовинил ее сначала вдоль с хвоста до головы, потом каждую половину разрезал на три части, перекрестился и разрешил приступать.

— А в навечерии немец[37] плакал на пристани, — сказал Алешка, раздирая куски щуки на продольные волокна.

— Обидели, что ли? — удивился дед.

Алешка пожал плечами.

— Никто обиды не чинил, — уточнил Шумила и пояснил: — Это Пчёлкин, гончар, купил в прошлую весну у этих самых немцев одну-единую плитку, не как у нас делали, а гладкую, синюю. Такой плиткой у игумена печь выложена — дорого стоила!

— Ну и что? — спросил отец.

— Ну а нынче немец навез этой плитки полный корабль, аж просел чуть не до самых бортов. Разложил вчера, а у него никто не берет: ни стрелецкий голова, ни губной староста. А купец Дежнёв прямо сказал бедняге через толмача: «Пропала, — говорит, — твоя выгода, потому как Пчёлкин навострился эти плитки делать лучше ваших. Сам воевода, — говорит, — брал у него на печь и хвалил».

— Вон оно как… А Пчёлкин и верно навострился. Всю зиму мудрил, а под Пасху четыре воза продал: и белой, и голубой, и желтенькую смудрил — башка!..

— А немец-то не в веру это принял. «У вас, — говорит, — заговор против нас, галанцев[38], потому и не покупаете наши плитки». А Дежнёв-то крутой мужик. «Ах, — говорит, — латынская ты образина, пойди к этому гончару да сам погляди!»

— И пошел?

— Пошел. Подивился, а ввечеру пьянехонького видали, в своем фряжском ряду лежал — с горя, должно…

— Горе не мало. Великое горе. Ледовитым морем плыл, страх терпел, в Михайло-Архангельском городе мыто платил, а приехал сюда — не берут. Заплачешь… Олешка, квасу нацеди!

Алешка выскочил из-за стола. За печью стояла бочка с квасом, укрепленная на высоком чурбане, покрытая деревянной крышкой, на крышке стоял большой кувшин с двумя ручками. Алешка поставил его на пол, заглянул внутрь — нет ли там, как в прошлый раз, мышонка, — осторожно повыдернул тычку и нацедил полный кувшин. Поднял его перед собой, высунув от натуги язык, и заторопился к столу — скорей послушать, о чем толкуют старшие.

— А поведай-ко, как вы в навечерии поднесли Онисиму такой большой посул[39]? — спросил Ждан Иваныч.

Шумила, верный своей привычке, сначала неторопливо налил квасу в деревянные кружки, отхлебнул из своей.

— Посул в открытую никак не брал Онисим, — сказал Шумила, обтирая ладонью бороду.

— Надо думать: Москва наехала! — кивнул старик.

— То-то и оно! Охота ли в опале быть да кнута получать? Вот тут-то Чагин и надумал: притащил семгу большенную, летошнего посола, набили ей брюхо монетами — все двести рублёв легли, — зашили ниткой смолевой да и поднесли.

— Взял?

— Взял и не вспыхнул. Теперь дело сделано. Онисим — мужик податной, потому оборонить нас вознамерился.

Ничего не ответил на это старик. Молча жевал жесткое соленое щучье мясо. И верилось, и не верилось в эти слова: уж больно много видел обмана на своем веку.

После завтрака в кузницу не пошли. Ждан Иваныч наказал сыну и внуку готовиться к отъезду на Шемоксу: закупить хлеба дня на три в монастырской лавке, увязать соленья. Особо наказал проверить насадку заступов, кованных по осени из рыжковской крицы.

— А ты куда? — остановил его Шумила.

— Пойду покажу новое железо Ондрюшке Ломову — от него у нас секретов нет, — то-то обрадуется!

— Давай я схожу попроворней… — несмело предложил Шумила.

Но старик давно понимал его и решил впервые ответить наставительно:

— Нет, Шумилушка, почто на грех наступать? Квас у нас и дома есть…

Ждан Иваныч хотел не только показать новое железо своему ученику, хотелось ему еще и повидаться, и поговорить, хотелось взглянуть на новые поделки: Андрей Ломов постоянно выдумывает разные железные поделки, нет ли и сегодня какого дивья кузнецкой хитрости?

Глава 5

Изба Ломовых стояла в низине, у ручья. Соломенная завалина — от земли до дерновой крыши, — выложенная на зиму от холодов, до сих пор еще не была убрана. «Занят часомерьем, а избу спарит… — подумал Ждан Иваныч. — Теперь он и на огне не отступится от этого дела — так вклевался в зубчики-колесики, не хуже меня, старого…»

В пещерной тьме завалинных проемов, в самой их глубине, слабо блеснула слюда двух окошек. Качнулась внутри чья-то тень. Толстенный тополь кривил голые, но уже по-весеннему пахучие ветки над самым свесом дерновой крыши.

Немногие из большой семьи Ломовых жили теперь вместе. Двое старших братьев Андрея были убиты в Смутное время, когда неожиданно и неведомо как нагрянули набегом в эти отдаленные места казаки и черкесы. Пожгли, побили, как татары, а потом сами полегли где-то в заонежских погостах. Пропала с ними и сестра Андрея, которую забрали с собой казаки. Еще две сестры жили замужем тут же, в Устюге. Третий брат промышлял уже который год рыбий зуб[40], давно не появляясь в семье. Младшая сестра жила тут. Жива была и мать. Отец умер.

Сейчас дома были не все. Мать и сестра ушли на двор к скотине. Андрей один сидел на лавке у самого окошка за широким длинным столом и обтачивал какие-то шпильки на камне. Его тесть, больной старик, еще ни разу в этом году не выходивший на улицу, лежал на печи — не верил пока в тепло. В люльке, подвешенной на шесте под потолком, потихоньку попискивал ребенок. Это был второй сын Андрея, первый умер в прошлую зиму.

— Мир дому сему! — помолившись на темную доску иконы в красном углу, поклонился Ждан Иваныч.

— Милости просим! — улыбнулся Андрей, но не встал, не оторвался от дела, только крикнул: — Анна!

Неслышно вошла Анна, жена Андрея. Всегда она так ходит, неслышно. Сама дородная, а ступает легко, будто лебедь плывет, и не от боязни, что в чужой семье — к этому уж привыкла! — это от породы своей лебединой. Вышла, поклонилась, легко выпрямилась, а взглянула — синью глаз окатила.

— Милости просим! — еще раз низко поклонилась она и улыбнулась гостю.

И улыбка не прошла мимо глаз Ждана Иваныча. Всегда он смотрел на ее белые зубы да радовался за Андрея, а теперь вот неспокоен стал за Шумилу. «От такой голова кружится у старика, а что делается со вдовым мужиком? — тревожно думалось Ждану Иванычу. — Вот и в навечерии тут, наверно, сидел, на Анну зарился…»

— Садись, дядя Ждан! — пригласила Анна к столу, проворно поправив полавочник.

Старик прошел, сел на лавку.

Анна принесла квасу в большой братине[41]. Посмотрела на мужа, выждала, когда взглянет, и ушла, оставила их вдвоем.

— Долгонько вы хороводились с онисимовским посулом, — заметил старик с хитринкой и услышал в ответ то, что ожидал и чего опасался:

— Засветло управились, а засиделись у нас. Пей квас-то! Вчера Шумила пил да больно хвалил.

«Так и есть! Анна подносила, а он пил да зарился на нее… Нескладно».

Андрей, небольшой, худощавый, быстрый в движениях, совсем не был похож на кузнеца. Ему словно сама судьба повелела заниматься делом тонким, каким было часомерье или серебряное. Серьги своей Анне он такие выкрутил из серебряной нити, что сколько есть соседок — все просили-кланялись сделать такие же, да Анна не велит. Ловкий мастер! А кузнечному делу он учился у Ждана Иваныча. Пристрастился к железу еще с малых лет. Днями торчали вместе с Шумилой у горна, все кузницы на Пушкарихе обошли, кто как работает высматривали, а подросли — сами к горну прилипли. Когда несколько лет назад пришлось прикоснуться к часомерью, все пригодилось.

Квас действительно был хорош. Такого квасу давно не пил Ждан Иваныч, с того, пожалуй, времени, как умерла у него старуха. Вот мастерица была! И меды варить умела славные — не бражные и пряные.

— Монахи уперлись было, а потом смилостивились — признали в Шумиле твою породу. Заставили крест целовать да деньги отсчитывать, скряги…

Андрей не отрывался от дела, лишь косил глазом на старика. Тот молча потягивал квас — хорошо после соленой-то сухой щуки!

— Кабы не было Шумилы, большая бы помешка вышла, тут надо бы было поруку крепкую искать.

Старику было приятно слышать, что его почитают в монастыре. Почитают не за молитвы, не за богатые дары во спасение души, а за мудреный кузнецкий труд — за витое кружево церковных Царских ворот.

— По скольку станете собирать?

— По полтине[42] с дыма, так порешили. А если останется лишнее, для мирских нужд прибережем.

И все же разговор шел несерьезный. Говорили о делах почти обычных, повседневных, а на душе у каждого было одно и то же — указ. И хоть собрали деньги и отдали их подьячему, но все равно червем шевелилось, сосало сомнение: что-то там, в указе, уготовано?

— А ведь я к тебе с радостью великой, — улыбаясь через силу, сказал Ждан Иваныч.

Андрей оторвался от дела, положил часовые оси-шпильки в берестяной бурачок[43].

— Порадуй, коль так.

— Олешка крицу добрую нашел.

— Где сведал?

— Да ровно бы на Шемоксе. Хорошая крица! Знатное железо выколачивается. А если выплавить… На́ вот, полюбуйся.

Он вынул пирамиду из рогожи, протянул ученику. Андрей долго вертел в руках пирамиду, пробовал железо и молотком, и ногтем, и на зуб прикинул, еще раз ударил молотком и осмотрел метку.

— Богатая крица! — радостно заключил он. — А ты еще злобился на внука, что носит его нечистая по всему Засухонью. Еще не пробовал закалить?

— Не успел. Надо торопиться, — где эта крица, сколько ее, — да поживей, а не то за смертную досаду станет, коль перехватит кто. Поедем с нами? У нас от тебя секретов нет.

— Да поехать-то и надо бы…

— Ну?

— Да двух дел в одну руку не возьмешь: сегодня рубли собирать надобно. Чагин шумел, скорее чтоб! До воскресенья, до указу то есть, собрать полностью порешили и монахам отдать — на том и крест целовали. Поезжай один.

— Ну, тогда на лошади и тащиться не для чего. Так пойдем, пеши. Посмотрим, может, там и нет ничего. Олешка-то с Дежнёвым Семкой бегал, а тот известный вертопрах, только бы и носило его из края в край. То одного сманит к морю, то другого в лес, то один под Вологду уплывет, то за Тотьмой объявится. Батько-то — мужик степенной, уж он ли не норовил его пороть, а все толку мало. Такой уж уродился. Вот и думай: может, и крицу-то нашли совсем в другом месте, верь им! Нет, надо, пожалуй, пока так осмотреться, пеши.

В пещерной тьме завалинных проемов, в самой их глубине, слабо блеснула слюда двух окошек. Качнулась внутри чья-то тень. Толстенный тополь кривил голые, но уже по-весеннему пахучие ветки над самым свесом дерновой крыши.

Немногие из большой семьи Ломовых жили теперь вместе. Двое старших братьев Андрея были убиты в Смутное время, когда неожиданно и неведомо как нагрянули набегом в эти отдаленные места казаки и черкесы. Пожгли, побили, как татары, а потом сами полегли где-то в заонежских погостах. Пропала с ними и сестра Андрея, которую забрали с собой казаки. Еще две сестры жили замужем тут же, в Устюге. Третий брат промышлял уже который год рыбий зуб[40], давно не появляясь в семье. Младшая сестра жила тут. Жива была и мать. Отец умер.

Сейчас дома были не все. Мать и сестра ушли на двор к скотине. Андрей один сидел на лавке у самого окошка за широким длинным столом и обтачивал какие-то шпильки на камне. Его тесть, больной старик, еще ни разу в этом году не выходивший на улицу, лежал на печи — не верил пока в тепло. В люльке, подвешенной на шесте под потолком, потихоньку попискивал ребенок. Это был второй сын Андрея, первый умер в прошлую зиму.

— Мир дому сему! — помолившись на темную доску иконы в красном углу, поклонился Ждан Иваныч.

— Милости просим! — улыбнулся Андрей, но не встал, не оторвался от дела, только крикнул: — Анна!

Неслышно вошла Анна, жена Андрея. Всегда она так ходит, неслышно. Сама дородная, а ступает легко, будто лебедь плывет, и не от боязни, что в чужой семье — к этому уж привыкла! — это от породы своей лебединой. Вышла, поклонилась, легко выпрямилась, а взглянула — синью глаз окатила.

— Милости просим! — еще раз низко поклонилась она и улыбнулась гостю.

И улыбка не прошла мимо глаз Ждана Иваныча. Всегда он смотрел на ее белые зубы да радовался за Андрея, а теперь вот неспокоен стал за Шумилу. «От такой голова кружится у старика, а что делается со вдовым мужиком? — тревожно думалось Ждану Иванычу. — Вот и в навечерии тут, наверно, сидел, на Анну зарился…»

— Садись, дядя Ждан! — пригласила Анна к столу, проворно поправив полавочник.

Старик прошел, сел на лавку.

Анна принесла квасу в большой братине[41]. Посмотрела на мужа, выждала, когда взглянет, и ушла, оставила их вдвоем.

— Долгонько вы хороводились с онисимовским посулом, — заметил старик с хитринкой и услышал в ответ то, что ожидал и чего опасался:

— Засветло управились, а засиделись у нас. Пей квас-то! Вчера Шумила пил да больно хвалил.

«Так и есть! Анна подносила, а он пил да зарился на нее… Нескладно».

Андрей, небольшой, худощавый, быстрый в движениях, совсем не был похож на кузнеца. Ему словно сама судьба повелела заниматься делом тонким, каким было часомерье или серебряное. Серьги своей Анне он такие выкрутил из серебряной нити, что сколько есть соседок — все просили-кланялись сделать такие же, да Анна не велит. Ловкий мастер! А кузнечному делу он учился у Ждана Иваныча. Пристрастился к железу еще с малых лет. Днями торчали вместе с Шумилой у горна, все кузницы на Пушкарихе обошли, кто как работает высматривали, а подросли — сами к горну прилипли. Когда несколько лет назад пришлось прикоснуться к часомерью, все пригодилось.

Квас действительно был хорош. Такого квасу давно не пил Ждан Иваныч, с того, пожалуй, времени, как умерла у него старуха. Вот мастерица была! И меды варить умела славные — не бражные и пряные.

— Монахи уперлись было, а потом смилостивились — признали в Шумиле твою породу. Заставили крест целовать да деньги отсчитывать, скряги…

Андрей не отрывался от дела, лишь косил глазом на старика. Тот молча потягивал квас — хорошо после соленой-то сухой щуки!

— Кабы не было Шумилы, большая бы помешка вышла, тут надо бы было поруку крепкую искать.

Старику было приятно слышать, что его почитают в монастыре. Почитают не за молитвы, не за богатые дары во спасение души, а за мудреный кузнецкий труд — за витое кружево церковных Царских ворот.

— По скольку станете собирать?

— По полтине[42] с дыма, так порешили. А если останется лишнее, для мирских нужд прибережем.

И все же разговор шел несерьезный. Говорили о делах почти обычных, повседневных, а на душе у каждого было одно и то же — указ. И хоть собрали деньги и отдали их подьячему, но все равно червем шевелилось, сосало сомнение: что-то там, в указе, уготовано?

— А ведь я к тебе с радостью великой, — улыбаясь через силу, сказал Ждан Иваныч.

Андрей оторвался от дела, положил часовые оси-шпильки в берестяной бурачок[43].

— Порадуй, коль так.

— Олешка крицу добрую нашел.

— Где сведал?

— Да ровно бы на Шемоксе. Хорошая крица! Знатное железо выколачивается. А если выплавить… На́ вот, полюбуйся.

Он вынул пирамиду из рогожи, протянул ученику. Андрей долго вертел в руках пирамиду, пробовал железо и молотком, и ногтем, и на зуб прикинул, еще раз ударил молотком и осмотрел метку.

— Богатая крица! — радостно заключил он. — А ты еще злобился на внука, что носит его нечистая по всему Засухонью. Еще не пробовал закалить?

— Не успел. Надо торопиться, — где эта крица, сколько ее, — да поживей, а не то за смертную досаду станет, коль перехватит кто. Поедем с нами? У нас от тебя секретов нет.

— Да поехать-то и надо бы…

— Ну?

— Да двух дел в одну руку не возьмешь: сегодня рубли собирать надобно. Чагин шумел, скорее чтоб! До воскресенья, до указу то есть, собрать полностью порешили и монахам отдать — на том и крест целовали. Поезжай один.

— Ну, тогда на лошади и тащиться не для чего. Так пойдем, пеши. Посмотрим, может, там и нет ничего. Олешка-то с Дежнёвым Семкой бегал, а тот известный вертопрах, только бы и носило его из края в край. То одного сманит к морю, то другого в лес, то один под Вологду уплывет, то за Тотьмой объявится. Батько-то — мужик степенной, уж он ли не норовил его пороть, а все толку мало. Такой уж уродился. Вот и думай: может, и крицу-то нашли совсем в другом месте, верь им! Нет, надо, пожалуй, пока так осмотреться, пеши.