Противостоящие группе армий «Центр» три фронта Красной Армии – Западный, Резервный и Брянский – обороняли полосу шириной 800 км. Главная группировка в составе 12 армий Западного и Резервного фронтов оборонялась на московском направлении. Три армии и опергруппа Брянского фронта обороняли брянское и орловское направления. Всего в составе трех фронтов насчитывалось: дивизий – 95 (из них стрелковых – 83, мотострелковых – 2, танковых – 1, кавалерийских – 9), танковых бригад – 13 и авиационных дивизий – 11.

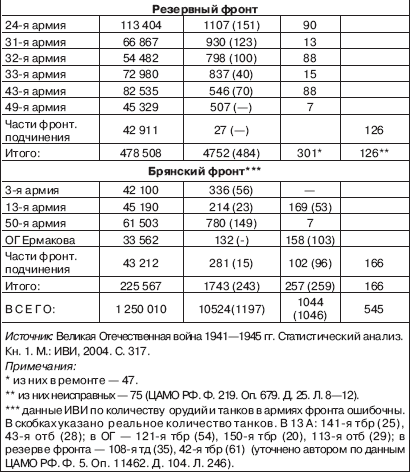

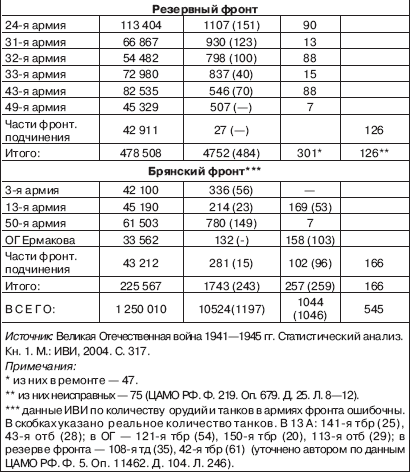

Состав фронтов, численность личного состава и основных видов вооружения и боевой техники к началу Московской битвы – в таблице 4.

По данным Института военной истории, численность Западного фронта составляла 545 935 человек. По другим данным, на 25.09.1941 г. в составе этого фронта насчитывалось 544 995 человек (в том числе начсостав – 61 574, младший начсостав – 83 148, рядовой состав – 400 273)[43].

В течении сентября фронты Западного стратегического направления для восполнения понесенных потерь получили свыше 193 тыс. человек маршевого пополнения (до 40% от общего количества людей, направленных в действующую армию) [29].

В конце сентября из состава фронта выбыли понесшие большие потери две дивизии, но они имели минимальную численность: 1-я мотострелковая (два мотострелковых полка по 600 человек) и 64-я стрелковая дивизии (полки насчитывали в среднем по 900 человек).

Состав фронтов, численность личного состава и основных видов вооружения и боевой техники к началу Московской битвы

В таблице несколько преуменьшена численность войск и некоторых армий Западного (30-я армия) и Брянского (3-я и 50-я армии) фронтов. Не имея допуска к закрытым фондам ЦАМО, невозможно назвать точную причину расхождения в цифрах. Видимо, в документах Института военной истории указан так называемый боевой состав объединений. Естественно, в расчеты не включена численность войск НКВД. Например, в частях НКВД, располагавшихся в полосе Западного фронта, на 25.09.1941 г. насчитывалось 13 190 человек (данных по другим фронтам обнаружить не удалось). На соотношение сторон в живой силе эта разница особого влияния не оказывает, поэтому к этому вопросу мы вернемся позднее. Кстати, в журнале боевых действий группы армий «Центр» подсчитана полная численность войск. И число 1 929 406 включает в себя численность люфтваффе, а также вспомогательные силы, такие как железнодорожные и тыловые части[44]. Таким образом, противник (возьмем меньшие цифры – 1800 тыс.) превосходил войска наших трех фронтов в людях в 1,4 раза.

Большие потери в людях (в том числе и в командном составе), вооружении и боевой технике, продолжающееся формирование новых соединений и частей, а также снизившиеся производственные возможности промышленности в связи с массовым перебазированием предприятий в глубокий тыл, вынудило советское командование внести крупные изменения в организационную структуру войск. Еще 15 июля Ставка указала на необходимость при первой возможности постепенно, без ущерба для текущих операций, подготовить переход к системе небольших армий «в пять – максимум шесть дивизий без корпусных управлений».

По штату, утвержденному 29 июля, численность личного состава стрелковой дивизии уменьшилась почти на 30% и составила 11 634 человека (начсостав – 862, младший начсостав – 1612, рядовой состав – 9160). Уже с 17 сентября из дивизий изъяли вторые артполки, количество орудий в них уменьшилось наполовину (остался один артполк, имевший по штату 76-мм орудий – 16, 122-мм – 8), автомашин – на 64% (осталось – 226, из них грузовых – 196), лошадей в дивизии осталось – 2740 (из них верховых – 497). В таком составе наша стрелковая дивизия, по сравнению с немецкой пехотной дивизией, теперь имела меньше: людей – в 1,4 раза, стрелкового оружия – в 1,4, орудий и минометов – в 2,1 раза, лошадей – в 1,8 раза.

Однако значительная часть стрелковых дивизий, несмотря на полученное пополнение, имела низкую степень укомплектованности даже по отношению к сокращенному штату. Так, на 20 сентября стрелковые дивизии 30-й армии были укомплектованы личным составом на 49 – 50%, 101 тд – 55% (танками на 14%), 107 тд – 58% (танками на 57%). Хуже всего были укомплектованы дивизии тех армий, которые, несмотря на приказ о переходе к обороне, продолжали проводить частные наступательные операции. Во многих дивизиях ощущался недостаток артиллерии, пулеметов и средств транспорта (две дивизии – 170-ю и 98-ю сд – пришлось 30.09.1941 г. расформировать как материально не обеспеченные. Остатки личного состава и матчасти передали в 22-ю армию). К 1 октября несколько лучше были укомплектованы стрелковые дивизии 16-й армии – в среднем на 91%, 19-й – на 73%, 20-й – на 74%.

Уже с началом немецкого наступления, в период с 3 по 7 октября, для пополнения соединений Западного фронта прибыло 47 маршевых рот и 3 роты специалистов. К сожалению, качество пополнения было существенно ниже предъявляемых требований. Так что сведения немецкой разведки о том, что к концу сентября войскам фон Бока противостоят 80 дивизий противника и еще 10 дивизий находятся в резерве (дивизии народного ополчения), по своей укомплектованности и вооружению эквивалентные 54 полнокровным дивизиям, были не так уж далеки от истины.

Артиллерийские полки Резерва Главного Командования (РГК) также переводились на сокращенные штаты, в связи с чем их огневые возможности также уменьшились в 2 раза. Вместо артиллерийских противотанковых бригад создавались полки в составе сначала пяти, а затем и четырех батарей по 16 орудий в каждом.

Командующий Западным фронтом 19.09.1941 г. все мероприятия по переходу на сокращенные штаты приказал закончить до 10 октября[45]. Вынужденный переход к формированию частей и соединений с сокращенным количеством вооружения, почти без механизированных средств передвижения резко снизил их боевую мощь и маневренность. Большая часть соединений Резервного фронта не имела боевого опыта. К тому же наши войска были сильно измотаны предшествующими оборонительными и наступательными боями, нуждались в отдыхе и пополнении.

Соотношение сил сторон в танках подсчитать сложнее, так как по их количеству в танковых соединениях группы армий «Центр» среди исследователей существуют самые различные мнения: одни учитывают общее их количество, другие – только боеготовые. Рассмотрим этот вопрос несколько подробнее.

В вермахте танки находились на вооружении танковых дивизий, обладающих большой ударной и огневой мощью и высокой маневренностью. В руках командования они являлись основным средством развития тактического прорыва в оперативный, охвата и обхода крупных вражеских группировок. В составе танковых дивизий имелся один танковый полк двух или трехбатальонного состава, на вооружении которого состояли следующие типы танков: T-I, T-II, T-III, T-IV и трофейные чешские T-35(t) и T-38(t). Организация и боевой состав немецких танковых дивизий, а также сравнительные тактико-технические характеристики танков Красной Армии и вермахта и их вооружения показаны в Приложениях 2, 3 и 5. Однако следует учитывать, что общее число танков в дивизиях могло превышать штатное. Например, в 6-й тд все чешские танки 35(t) стояли на вооружении 65-го отдельного батальона, который не входил в состав ее 11-го танкового полка. И танков в нем было больше, чем в двух батальонах 11-го тп (см. Приложение 6). 65-й отб был расформирован только 3 июня 1942 г., а его остатки влиты в 11-й тп.

По данным известного российского специалиста по немецкой бронетехнике А.В. Лобанова, в группе армий «Центр» к началу операции «Тайфун» в составе 14 танковых дивизий насчитывалось до 1700 танков, из них до 40% легких T-I и T-II [30]. Р. Эдвардс, приводя данные о соотношении сил перед всеми основными танковыми операциями, проведенными немцами, указывает, что к началу операции «Тайфун» они располагали 1700 танками и штурмовыми орудиями и 1320 самолетами, а Красная Армия имела 700 – 800 танков и 1170 самолетов [31]. Однако к концу сентября танковые соединения понесли значительные потери в боевой технике и нуждались в пополнении. Это можно проследить на примере 3-й танковой группы. Так, в 6-й танковой дивизии в начале войны было 256 танков, на 10 сентября в строю оставался 181 боеготовый танк (в ремонте – 15, безвозвратно потеряно – 62, получено – 2). В 7-й танковой дивизии, которую основательно потрепали под Духовщиной, соответственно было 278 танков, на 6 сентября 1941 г. в строю осталось 130 (в ремонте – 87, безвозвратно потеряно – 82, получено – 21) [32].

В ближайшем резерве ОКХ для пополнения соединений имелось всего 126 танков. Дело в том, что Гитлер был уверен, что в самое ближайшее время Красная Армия будет разгромлена и война перейдет в фазу «экономического подавления» СССР. Поэтому еще 8 июля он заявил о намерении оставлять в Германии все новые танки, выпускаемые заводами, которые понадобятся «на период после Барбароссы». Попутно Гитлер надеялся сохранить в тайне сделанные усовершенствования в танкостроении. Поэтому он дал указания не возмещать в широком масштабе понесенные на фронте потери в танках, а из дивизий, понесших большие потери в танках, создавать сводные соединения. Освободившихся при этом танковых специалистов следовало направлять в Германию для укомплектования вновь формируемых и вооружаемых новыми танками соединений.

Поэтомуизвестный американский исследователь Д. Гланц считает цифры в 1700 танков в 14 танковых дивизиях (не считая 19-ю тд – резерв ГА «Центр»), приводимые в советских источниках, невероятными, так как они не учитывают понесенные ранее безвозвратные потери и некомплект многих дивизий. По его мнению, более реальное число боеготовых немецких танков – около 1000 боеготовых машин. Рейнгарт отметил, что «...в начале октября во 2-й танковой группе насчитывалось лишь 50% штатной численности танков, в 3-й танковой группе – от 70 до 80% и только в 4-й танковой группе – 100%» [21]. Но приведенные им данные также не отражали действительного положения, так как в них не указано число боеготовых танков.

Чаще всего разница в количестве танков, приводимом в различных источниках, как раз и объясняется наличием ремонтного фонда, величина которого менялась ежедневно, а также различными сроками представления донесений в вышестоящие штабы. Многое зависело от степени повреждений боевых машин и наличия запасных частей и агрегатов, то есть от сроков ремонта. Группы армий в 1941 г. не имели достаточного количества ремонтных подразделений, располагая лишь складами запасных частей. Поэтому приходилось отправлять серьезно поврежденные танки в Германию для ремонта в заводских условиях. Поскольку потери в танках в ходе боев, а также вследствие непредусмотренного износа в связи с температурными и погодными условиями оказались значительно выше, чем ожидалось, центральная ремонтно-восстановительная служба зачастую не справлялась с возросшим объемом ремонтных работ. К тому же сказывалась нехватка запасных частей, которая усугублялась наличием различных образцов бронетанковой техники, в том числе и наличием трофейных танков – французских (незначительное количество) и чехословацких. Например, ремонтные подразделения вермахта испытывали дефицит запчастей к трофейным чешским танкам T-35(t), производство которых было прекращено в 1938 г. (танки T-38(t) выпускались до июня 1942 г., а разнообразные боевые машины на их базе – до конца войны). Централизация ремонта танков приводила к значительному увеличению сроков ремонта (и, соответственно, – к уменьшению и без того небольшой пропускной способности железных дорог). Поэтому танки, отправленные для ремонта на заводы-изготовители в Германии, а также на рембазы в Минске, Вильнюсе, снимались с учета в танковых дивизиях. Только в 1942 г. был осуществлен переход к децентрализованной системе ремонта танков в полевых условиях.

Наименьшую укомплектованность после боев восточнее Киева имели дивизии танковой группы Гудериана. Гальдер 19 сентября 1941 г. в своем дневнике отметил, что в соединениях 2-й танковой группы было следующее число готовых к использованию в бою танков: в 3-й танковой дивизии – 20%, в 17-й танковой дивизии – 21%, в 4-й танковой дивизии – 29%, в 18-й танковой дивизии – 31%. Всего к началу операции Гальдер рассчитывал иметь в трех танковых группах около 60% готовых к использованию в бою танков [17]. Конечно, немцы постарались максимально использовать оставшееся до операции время для восстановления подбитых и получивших технические повреждения боевых машин. Поставки в войска восстановленных в войсковых ремонтных частях и на заводах-изготовителях танков продолжались до самого последнего момента. Согласно немецким документам, для соединений Гудериана было поставлено 134 танка T-III и 15 T-IV. Из них 56% должны были прибыть вечером «перед новым делом» (то есть 29.09. – Л.Л.), а остальные на два дня позже. На танки, имевшие только радиоприемники, устанавливались передатчики с подбитых машин[46].

По имеющимся данным, фактическое число готовых к использованию в бою танков в соединениях 4-й танковой группы в конце сентября составляло: в 20-й танковой дивизии – 34%, в 10-й танковой дивизии – 88%, в 11-й танковой дивизии – 72% (105 танков), во 2-й танковой дивизии – 94%, в 5-й танковой дивизии – 100% (две последние прибыли из резерва ОКХ) [33]. Для огневой поддержки танковым и пехотным дивизиям придавались дивизионы штурмовых орудий StuG.

В ходе предыдущих сражений количество танков в нашей действующей армии резко снизилось, а промышленность не могла их дать в достаточном количестве, чтобы восполнить потери. К концу сентября мехкорпуса были расформированы. Не удалось сохранить и отдельные танковые дивизии. Основным тактическим соединением бронетанковых войск Красной Армии стала танковая бригада, которая по своему составу не шла ни в какое сравнение с танковой дивизией вермахта, обладающей значительно большей ударной и огневой мощью и высокой маневренностью (см. Приложение 3). Наши фронты и армии лишились мощного средства для развития наступления в глубину и для разгрома вклинившихся в оборону группировок противника. Танковые бригады (и тем более отдельные танковые батальоны) были мало приспособлены для самостоятельных действий. В обороне они применялись в основном для непосредственной поддержки пехоты при проведении контратак.

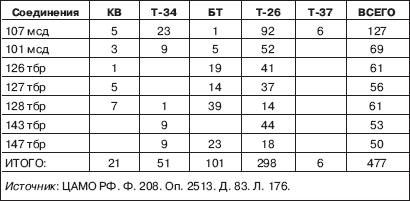

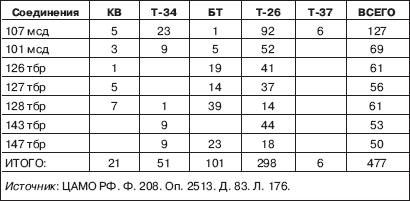

В составе трех наших фронтов насчитывалось 1044 танка. Судя по донесениям, это были в основном боеготовые танки. Представление о типах советских боевых машин можно получить из донесения о боевом составе танковых частей Западного фронта (см. таблицу 5).

Более реальную картину количественного соотношения войск сторон по танкам получим, учитывая только боеготовые машины. При этом предлагается исходить из следующего. По данным весьма компетентного знатока танковых войск вермахта Т. Йентца, на середину и конец сентября в тринадцати танковых дивизиях (без 19-й тд) в строю имелось 1415 танков, в ремонте – 734 [33]. Примем потери за вторую половину сентября равными числу отремонтированных (напряжение боев, кроме соединений 2-й танковой группы, несколько спало). При подготовке к операции немцы постарались ввести максимальное число машин из ремонтного фонда – грубо 20 – 25% от 734, что могло дать 145 – 183 танка (примерный расчет укомплектованности соединений 3-й танковой группы танками к 1 октября показан в Приложении 6). В этом случае к началу операции «Тайфун» немцы могли иметь боеготовых 1500 – 1550 танков. Полученные цифры ненамного отличаются от данных Мюллера-Гиллебранда, который считал, что на Восточном фронте, по состоянию на 04.09.1941 г., в 17 танковых дивизиях имелось 3387 танков, из них 1586 (47%) были боеготовыми. Без 1-й танковой группы немцы располагали 1255 боеготовыми танками (но это без учета 2-й и 5-й тд, находившихся в резерве ОКХ) [34]. Согласно уже упоминавшемуся исследованию, проведенному армией США в марте 1955 г., предполагалось, что доля боеготовых танков в группе армий «Центр» к началу наступления на Москву могла повыситься до 60,5% от штатной, что составит – 1571 боеготовый танк [22]. В основу дальнейших расчетов положим эти цифры – 1570 танков.

Таблица 5

Боевой состав танковых соединений Западного фронта по состоянию на 1 октября 1941 года

Тогда по количеству боеготовых танков противник к началу операции «Тайфун» превосходил наши войска в 1,5 раза (1570 танков против 1044). Конечно, это очень приблизительный подсчет. Представляю, сколько нареканий придется выслушать автору от признанных специалистов по бронетехнике вермахта. Исходя из предложенного допущения, можно подсчитать примерное соотношение в танках и в полосе каждого советского фронта (без учета 19-й танковой дивизии, резерва фон Бока):

– 3-я ТГр (1, 6 и 7-я тд) против Западного фронта – 1:1 (450:477);

– 4-я ТГр (2, 5, 10, 11-я тд и 20-я тд 57-го мк) против Резервного фронта – 2,4:1 (720:301);

– 2-я ТГр (3, 4, 17 и 18-я тд) против Брянского фронта – 1,6:1 (400:257).

Кстати, в некоторых публикациях количество танков в 3-й танковой группе (512) подсчитано без учета ремонтного фонда и полученного пополнения [29]. Интересно, что, согласно оперсводке № 192 штаба Западного фронта от 30.09.1941 г., в полосе обороны 19, 16 и 20-й армий шириной 90 км против наших 232 танков противник имел 525 (в том числе в 7-й тд – 150), соотношение в танках составляло 1:2,3 в пользу противника. На самом деле в этой полосе действовали только пехотные дивизии 8-го и 27-го армейских корпусов!

При анализе качественного состава танковых войск сторон следует учитывать, что значительная часть танков советских фронтов была устаревших типов. Так, в составе Западного фронта было только 72 тяжелых и средних танка новых типов, то есть 15%. Между тем, танковый парк противостоящей ему 3-й танковой группы почти наполовину состоял из средних танков Т-III и Т-IV. Наши устаревшие танки БТ и Т-26 уступали этим машинам врага по некоторым показателям (сравнительные тактико-технические характеристики танков СССР и Германии и их вооружения в 1941 г. показаны в Приложении 5). Оснащенные авиационными (как правило, списанными с самолетов) или форсированными автомобильными двигателями, они загорались от первых же попаданий. Их тонкая противопульная броня пробивалась всеми типами противотанковых средств вермахта. Однако немецкие танки T-III, T-IV, имевшие некоторое превосходство по защищенности над советскими Т-26, Т-35, Т-38 и БТ-7, в два раза уступали по эффективной дальности стрельбы Т-26 и БТ-7, а новым танкам Т-34 и KB – по всем показателям. В то же время легкие танки вермахта (Т-I, T-II, чешские T-35(t)) и T-38(t) значительно уступали нашим танкам по всем показателям. Поэтому вести речь о превосходстве немецких танков над нашими нельзя. В 1942 г. Гитлер вынужден был признать, что «в техническом отношении русские достигли чрезвычайного успеха. Это является большой неожиданностью в русской кампании. Нельзя было и думать, что Советы смогут произвести такое огромное количество военных материалов. И качество этой материальной части хорошее. Русские танки, несомненно, являются лучшими, которые когда-либо противостояли немецкой армии» [20].

Но нельзя все сводить к толщине лобовой брони и бронепробиваемости снарядов пушки. Танк надо рассматривать как совокупность свойств, включая проходимость, динамические характеристики на поле боя и качество брони. По оценке противника, низкая эффективность действий наших танковых частей в 1941 г. объяснялась плохой обученностью экипажей, особенно механиков-водителей. К тому же наши танкисты зачастую в бою вели огонь с ходу, что снижало его эффективность. Немцы, обладая лучшими прицелами и электрической аппаратурой наводки, стреляли, как правило, с места или с короткой остановки.

Соотношение сил сторон в авиации. Немцы рассматривали авиацию в качестве основного дальнобойного средства поражения войск противника, которое в силу своей мобильности было способно к переброске в любой район в случае кризиса. Основной задачей авиации считалась поддержка своих подвижных соединений на поле боя и поражение важнейших объектов противника в его ближайшем тылу. Продолжая удерживать завоеванное превосходство в воздухе, она должна была сыграть важнейшую роль в достижении целей операции «Тайфун». Но эффективность ее ударов в связи с потерями значительно снизилась.

По количеству самолетов в составе 2-го воздушного флота также существует разнобой в цифрах, который объясняется данными на различное время. По нашим данным статистического исследования, к началу операции «Тайфун» 2-й воздушный флот насчитывал 1390 боевых самолетов против 545 советских, то есть соотношение составляло 1: 2,5 в пользу противника [26]. По данным авторитетного специалиста в области авиации Бергстрома, на начало операции «Тайфун» 2-й воздушный флот имел всего 550 самолетов, из них 158 бомбардировщиков. Возможно, он имел в виду только исправные самолеты и не учел все включенные позднее в состав группировки генерал-фельдмаршала А. Кессельринга соединения. Кроме 2-го авиакорпуса генерала Б. Лерцера в ее состав снова вошел 8-й корпус генерала В. фон Рихтгофена, переброшенный из ГА «Север». В известном исследовании Д.Б. Хазанова приводятся другие цифры, которые не намного отличаются от вышеприведенных: в середине сентября в группе армий «Центр» было 300 самолетов, а на 30.09.1941 г. их стало 1320 [35].

Наша авиация к началу октября понесла большие потери. Так, безвозвратные потери ВВС Западного фронта, имевших в своем составе на 1 сентября 248 самолетов, составили более 100 боевых машин (77 из них были сбиты в боях и погибли на аэродромах). В наиболее крупном по составу соединении – 43-й авиадивизии – после ожесточенных боев в августе – сентябре в каждом из семи авиаполков насчитывалось по 5 – 7 боеспособных самолетов. Тем не менее к 1 октября удалось поставить в строй 272 самолета. В связи с расформированием авиационных корпусов и недостатком самолетов были сформированы смешанные авиадивизии (два полка по 30 самолетов), которые комплектовались самолетами разного предназначения. Это не способствовало эффективному применению авиации, особенно в условиях господства врага в воздухе, но другого выхода пока не нашли.

По данным статистического исследования, в составе советской фронтовой авиации на Западном стратегическом направлении имелось 545 самолетов, которые распределялись по фронтам следующим образом. ВВС Западного фронта: 23-я бад, 31, 43, 46 и 47-я сад; в армиях – отдельные эскадрильи связи, санитарные самолеты и самолеты-корректировщики, всего самолетов – 253. В составе ВВС Резервного фронта авиационных частей не было. Зато две армии первого эшелона имели: ВВС 24-й армии – 38-я сад, 10-й и 163-й иап, 66-й шап; ВВС 43-й армии – 10-я и 12-я сад, всего самолетов – 126. ВВС Брянского фронта: 24-я бап, 6-я РАГ (бап – 1, шап – 1); ВВС 13-й армии – 11, 60 и 61-я сад, всего самолетов – 166. По другим данным, в составе советской фронтовой авиации имелось 568 самолетов (из них исправных – 389, то есть 68%). Небольшая разница в общем количестве самолетов образовалась в основном за счет переменной величины ремонтного фонда.

При подсчете соотношения в боевых самолетах Д.Б. Хазанов предлагает учитывать и ВВС Московского военного округа (МВО) в составе: 6-й иак ПВО (иап – 17), 77-я сад, 441-й иап, всего самолетов – 432 (из них исправных – 343, то есть 80%). Кроме того, он указывает, что по данным немецкого командования, все запланированные для операции соединения и части авиации прибыли на центральное направление только к 10 октября. А Ставка ВГК через несколько дней после начала битвы привлекла к ударам по немецким войскам пять бомбардировочных авиадивизий дальней бомбардировочной авиации (40, 42, 51, 52 и 81-я бад). На этом основании он делает вывод, что можно говорить о примерном количественном равенстве сил с врагом к началу битвы за Москву [35]. С таким выводом вряд ли можно согласиться. Самолеты 6-го иак, основной задачей которого была защита неба Москвы, по понятной причине не в полной мере могли использоваться в борьбе с наземными войсками противника и для прикрытия своих войск от ударов с воздуха. В то же время командование люфтваффе, столкнувшись в июле и августе с мощной и хорошо организованной противовоздушной обороной советской столицы, всячески противилось выделению для дальнейших налетов на нее значительного количества бомбардировщиков.

Немецкому командованию удалось в короткие сроки и скрытно сосредоточить в районе предстоящей операции почти 2/3 всех самолетов, имеющихся на советско-германском фронте. На московском направлении в распоряжении нашего командования находилось только 17% от общего количества самолетов действующей армии или 33% от их количества во фронтовой авиации. Врагу, таким образом, удалось создать более высокую концентрацию авиационных сил на важнейшем стратегическом направлении. Если принять, что до середины октября в боях с наступающим противником активно использовалось не более половины 6-го авиакорпуса, то соотношение по боевым самолетам к началу битвы и в первые дни операции могло составить примерно 1,8 – 1,6:1 в пользу противника. Эта количественная диспропорция, а также более эффективное использование имеющихся сил авиации германской стороной осложнили действия наших наземных войск в ходе оборонительного этапа битвы. По мере приближения врага непосредственно к Московской зоне ПВО количественное соотношение в боевых самолетах постепенно выравнивалось, а затем даже изменилось в нашу пользу.

Состав фронтов, численность личного состава и основных видов вооружения и боевой техники к началу Московской битвы – в таблице 4.

По данным Института военной истории, численность Западного фронта составляла 545 935 человек. По другим данным, на 25.09.1941 г. в составе этого фронта насчитывалось 544 995 человек (в том числе начсостав – 61 574, младший начсостав – 83 148, рядовой состав – 400 273)[43].

В течении сентября фронты Западного стратегического направления для восполнения понесенных потерь получили свыше 193 тыс. человек маршевого пополнения (до 40% от общего количества людей, направленных в действующую армию) [29].

В конце сентября из состава фронта выбыли понесшие большие потери две дивизии, но они имели минимальную численность: 1-я мотострелковая (два мотострелковых полка по 600 человек) и 64-я стрелковая дивизии (полки насчитывали в среднем по 900 человек).

Состав фронтов, численность личного состава и основных видов вооружения и боевой техники к началу Московской битвы

В таблице несколько преуменьшена численность войск и некоторых армий Западного (30-я армия) и Брянского (3-я и 50-я армии) фронтов. Не имея допуска к закрытым фондам ЦАМО, невозможно назвать точную причину расхождения в цифрах. Видимо, в документах Института военной истории указан так называемый боевой состав объединений. Естественно, в расчеты не включена численность войск НКВД. Например, в частях НКВД, располагавшихся в полосе Западного фронта, на 25.09.1941 г. насчитывалось 13 190 человек (данных по другим фронтам обнаружить не удалось). На соотношение сторон в живой силе эта разница особого влияния не оказывает, поэтому к этому вопросу мы вернемся позднее. Кстати, в журнале боевых действий группы армий «Центр» подсчитана полная численность войск. И число 1 929 406 включает в себя численность люфтваффе, а также вспомогательные силы, такие как железнодорожные и тыловые части[44]. Таким образом, противник (возьмем меньшие цифры – 1800 тыс.) превосходил войска наших трех фронтов в людях в 1,4 раза.

Большие потери в людях (в том числе и в командном составе), вооружении и боевой технике, продолжающееся формирование новых соединений и частей, а также снизившиеся производственные возможности промышленности в связи с массовым перебазированием предприятий в глубокий тыл, вынудило советское командование внести крупные изменения в организационную структуру войск. Еще 15 июля Ставка указала на необходимость при первой возможности постепенно, без ущерба для текущих операций, подготовить переход к системе небольших армий «в пять – максимум шесть дивизий без корпусных управлений».

По штату, утвержденному 29 июля, численность личного состава стрелковой дивизии уменьшилась почти на 30% и составила 11 634 человека (начсостав – 862, младший начсостав – 1612, рядовой состав – 9160). Уже с 17 сентября из дивизий изъяли вторые артполки, количество орудий в них уменьшилось наполовину (остался один артполк, имевший по штату 76-мм орудий – 16, 122-мм – 8), автомашин – на 64% (осталось – 226, из них грузовых – 196), лошадей в дивизии осталось – 2740 (из них верховых – 497). В таком составе наша стрелковая дивизия, по сравнению с немецкой пехотной дивизией, теперь имела меньше: людей – в 1,4 раза, стрелкового оружия – в 1,4, орудий и минометов – в 2,1 раза, лошадей – в 1,8 раза.

Однако значительная часть стрелковых дивизий, несмотря на полученное пополнение, имела низкую степень укомплектованности даже по отношению к сокращенному штату. Так, на 20 сентября стрелковые дивизии 30-й армии были укомплектованы личным составом на 49 – 50%, 101 тд – 55% (танками на 14%), 107 тд – 58% (танками на 57%). Хуже всего были укомплектованы дивизии тех армий, которые, несмотря на приказ о переходе к обороне, продолжали проводить частные наступательные операции. Во многих дивизиях ощущался недостаток артиллерии, пулеметов и средств транспорта (две дивизии – 170-ю и 98-ю сд – пришлось 30.09.1941 г. расформировать как материально не обеспеченные. Остатки личного состава и матчасти передали в 22-ю армию). К 1 октября несколько лучше были укомплектованы стрелковые дивизии 16-й армии – в среднем на 91%, 19-й – на 73%, 20-й – на 74%.

Уже с началом немецкого наступления, в период с 3 по 7 октября, для пополнения соединений Западного фронта прибыло 47 маршевых рот и 3 роты специалистов. К сожалению, качество пополнения было существенно ниже предъявляемых требований. Так что сведения немецкой разведки о том, что к концу сентября войскам фон Бока противостоят 80 дивизий противника и еще 10 дивизий находятся в резерве (дивизии народного ополчения), по своей укомплектованности и вооружению эквивалентные 54 полнокровным дивизиям, были не так уж далеки от истины.

Артиллерийские полки Резерва Главного Командования (РГК) также переводились на сокращенные штаты, в связи с чем их огневые возможности также уменьшились в 2 раза. Вместо артиллерийских противотанковых бригад создавались полки в составе сначала пяти, а затем и четырех батарей по 16 орудий в каждом.

Командующий Западным фронтом 19.09.1941 г. все мероприятия по переходу на сокращенные штаты приказал закончить до 10 октября[45]. Вынужденный переход к формированию частей и соединений с сокращенным количеством вооружения, почти без механизированных средств передвижения резко снизил их боевую мощь и маневренность. Большая часть соединений Резервного фронта не имела боевого опыта. К тому же наши войска были сильно измотаны предшествующими оборонительными и наступательными боями, нуждались в отдыхе и пополнении.

Соотношение сил сторон в танках подсчитать сложнее, так как по их количеству в танковых соединениях группы армий «Центр» среди исследователей существуют самые различные мнения: одни учитывают общее их количество, другие – только боеготовые. Рассмотрим этот вопрос несколько подробнее.

В вермахте танки находились на вооружении танковых дивизий, обладающих большой ударной и огневой мощью и высокой маневренностью. В руках командования они являлись основным средством развития тактического прорыва в оперативный, охвата и обхода крупных вражеских группировок. В составе танковых дивизий имелся один танковый полк двух или трехбатальонного состава, на вооружении которого состояли следующие типы танков: T-I, T-II, T-III, T-IV и трофейные чешские T-35(t) и T-38(t). Организация и боевой состав немецких танковых дивизий, а также сравнительные тактико-технические характеристики танков Красной Армии и вермахта и их вооружения показаны в Приложениях 2, 3 и 5. Однако следует учитывать, что общее число танков в дивизиях могло превышать штатное. Например, в 6-й тд все чешские танки 35(t) стояли на вооружении 65-го отдельного батальона, который не входил в состав ее 11-го танкового полка. И танков в нем было больше, чем в двух батальонах 11-го тп (см. Приложение 6). 65-й отб был расформирован только 3 июня 1942 г., а его остатки влиты в 11-й тп.

По данным известного российского специалиста по немецкой бронетехнике А.В. Лобанова, в группе армий «Центр» к началу операции «Тайфун» в составе 14 танковых дивизий насчитывалось до 1700 танков, из них до 40% легких T-I и T-II [30]. Р. Эдвардс, приводя данные о соотношении сил перед всеми основными танковыми операциями, проведенными немцами, указывает, что к началу операции «Тайфун» они располагали 1700 танками и штурмовыми орудиями и 1320 самолетами, а Красная Армия имела 700 – 800 танков и 1170 самолетов [31]. Однако к концу сентября танковые соединения понесли значительные потери в боевой технике и нуждались в пополнении. Это можно проследить на примере 3-й танковой группы. Так, в 6-й танковой дивизии в начале войны было 256 танков, на 10 сентября в строю оставался 181 боеготовый танк (в ремонте – 15, безвозвратно потеряно – 62, получено – 2). В 7-й танковой дивизии, которую основательно потрепали под Духовщиной, соответственно было 278 танков, на 6 сентября 1941 г. в строю осталось 130 (в ремонте – 87, безвозвратно потеряно – 82, получено – 21) [32].

В ближайшем резерве ОКХ для пополнения соединений имелось всего 126 танков. Дело в том, что Гитлер был уверен, что в самое ближайшее время Красная Армия будет разгромлена и война перейдет в фазу «экономического подавления» СССР. Поэтому еще 8 июля он заявил о намерении оставлять в Германии все новые танки, выпускаемые заводами, которые понадобятся «на период после Барбароссы». Попутно Гитлер надеялся сохранить в тайне сделанные усовершенствования в танкостроении. Поэтому он дал указания не возмещать в широком масштабе понесенные на фронте потери в танках, а из дивизий, понесших большие потери в танках, создавать сводные соединения. Освободившихся при этом танковых специалистов следовало направлять в Германию для укомплектования вновь формируемых и вооружаемых новыми танками соединений.

Поэтомуизвестный американский исследователь Д. Гланц считает цифры в 1700 танков в 14 танковых дивизиях (не считая 19-ю тд – резерв ГА «Центр»), приводимые в советских источниках, невероятными, так как они не учитывают понесенные ранее безвозвратные потери и некомплект многих дивизий. По его мнению, более реальное число боеготовых немецких танков – около 1000 боеготовых машин. Рейнгарт отметил, что «...в начале октября во 2-й танковой группе насчитывалось лишь 50% штатной численности танков, в 3-й танковой группе – от 70 до 80% и только в 4-й танковой группе – 100%» [21]. Но приведенные им данные также не отражали действительного положения, так как в них не указано число боеготовых танков.

Чаще всего разница в количестве танков, приводимом в различных источниках, как раз и объясняется наличием ремонтного фонда, величина которого менялась ежедневно, а также различными сроками представления донесений в вышестоящие штабы. Многое зависело от степени повреждений боевых машин и наличия запасных частей и агрегатов, то есть от сроков ремонта. Группы армий в 1941 г. не имели достаточного количества ремонтных подразделений, располагая лишь складами запасных частей. Поэтому приходилось отправлять серьезно поврежденные танки в Германию для ремонта в заводских условиях. Поскольку потери в танках в ходе боев, а также вследствие непредусмотренного износа в связи с температурными и погодными условиями оказались значительно выше, чем ожидалось, центральная ремонтно-восстановительная служба зачастую не справлялась с возросшим объемом ремонтных работ. К тому же сказывалась нехватка запасных частей, которая усугублялась наличием различных образцов бронетанковой техники, в том числе и наличием трофейных танков – французских (незначительное количество) и чехословацких. Например, ремонтные подразделения вермахта испытывали дефицит запчастей к трофейным чешским танкам T-35(t), производство которых было прекращено в 1938 г. (танки T-38(t) выпускались до июня 1942 г., а разнообразные боевые машины на их базе – до конца войны). Централизация ремонта танков приводила к значительному увеличению сроков ремонта (и, соответственно, – к уменьшению и без того небольшой пропускной способности железных дорог). Поэтому танки, отправленные для ремонта на заводы-изготовители в Германии, а также на рембазы в Минске, Вильнюсе, снимались с учета в танковых дивизиях. Только в 1942 г. был осуществлен переход к децентрализованной системе ремонта танков в полевых условиях.

Наименьшую укомплектованность после боев восточнее Киева имели дивизии танковой группы Гудериана. Гальдер 19 сентября 1941 г. в своем дневнике отметил, что в соединениях 2-й танковой группы было следующее число готовых к использованию в бою танков: в 3-й танковой дивизии – 20%, в 17-й танковой дивизии – 21%, в 4-й танковой дивизии – 29%, в 18-й танковой дивизии – 31%. Всего к началу операции Гальдер рассчитывал иметь в трех танковых группах около 60% готовых к использованию в бою танков [17]. Конечно, немцы постарались максимально использовать оставшееся до операции время для восстановления подбитых и получивших технические повреждения боевых машин. Поставки в войска восстановленных в войсковых ремонтных частях и на заводах-изготовителях танков продолжались до самого последнего момента. Согласно немецким документам, для соединений Гудериана было поставлено 134 танка T-III и 15 T-IV. Из них 56% должны были прибыть вечером «перед новым делом» (то есть 29.09. – Л.Л.), а остальные на два дня позже. На танки, имевшие только радиоприемники, устанавливались передатчики с подбитых машин[46].

По имеющимся данным, фактическое число готовых к использованию в бою танков в соединениях 4-й танковой группы в конце сентября составляло: в 20-й танковой дивизии – 34%, в 10-й танковой дивизии – 88%, в 11-й танковой дивизии – 72% (105 танков), во 2-й танковой дивизии – 94%, в 5-й танковой дивизии – 100% (две последние прибыли из резерва ОКХ) [33]. Для огневой поддержки танковым и пехотным дивизиям придавались дивизионы штурмовых орудий StuG.

В ходе предыдущих сражений количество танков в нашей действующей армии резко снизилось, а промышленность не могла их дать в достаточном количестве, чтобы восполнить потери. К концу сентября мехкорпуса были расформированы. Не удалось сохранить и отдельные танковые дивизии. Основным тактическим соединением бронетанковых войск Красной Армии стала танковая бригада, которая по своему составу не шла ни в какое сравнение с танковой дивизией вермахта, обладающей значительно большей ударной и огневой мощью и высокой маневренностью (см. Приложение 3). Наши фронты и армии лишились мощного средства для развития наступления в глубину и для разгрома вклинившихся в оборону группировок противника. Танковые бригады (и тем более отдельные танковые батальоны) были мало приспособлены для самостоятельных действий. В обороне они применялись в основном для непосредственной поддержки пехоты при проведении контратак.

В составе трех наших фронтов насчитывалось 1044 танка. Судя по донесениям, это были в основном боеготовые танки. Представление о типах советских боевых машин можно получить из донесения о боевом составе танковых частей Западного фронта (см. таблицу 5).

Более реальную картину количественного соотношения войск сторон по танкам получим, учитывая только боеготовые машины. При этом предлагается исходить из следующего. По данным весьма компетентного знатока танковых войск вермахта Т. Йентца, на середину и конец сентября в тринадцати танковых дивизиях (без 19-й тд) в строю имелось 1415 танков, в ремонте – 734 [33]. Примем потери за вторую половину сентября равными числу отремонтированных (напряжение боев, кроме соединений 2-й танковой группы, несколько спало). При подготовке к операции немцы постарались ввести максимальное число машин из ремонтного фонда – грубо 20 – 25% от 734, что могло дать 145 – 183 танка (примерный расчет укомплектованности соединений 3-й танковой группы танками к 1 октября показан в Приложении 6). В этом случае к началу операции «Тайфун» немцы могли иметь боеготовых 1500 – 1550 танков. Полученные цифры ненамного отличаются от данных Мюллера-Гиллебранда, который считал, что на Восточном фронте, по состоянию на 04.09.1941 г., в 17 танковых дивизиях имелось 3387 танков, из них 1586 (47%) были боеготовыми. Без 1-й танковой группы немцы располагали 1255 боеготовыми танками (но это без учета 2-й и 5-й тд, находившихся в резерве ОКХ) [34]. Согласно уже упоминавшемуся исследованию, проведенному армией США в марте 1955 г., предполагалось, что доля боеготовых танков в группе армий «Центр» к началу наступления на Москву могла повыситься до 60,5% от штатной, что составит – 1571 боеготовый танк [22]. В основу дальнейших расчетов положим эти цифры – 1570 танков.

Таблица 5

Боевой состав танковых соединений Западного фронта по состоянию на 1 октября 1941 года

Тогда по количеству боеготовых танков противник к началу операции «Тайфун» превосходил наши войска в 1,5 раза (1570 танков против 1044). Конечно, это очень приблизительный подсчет. Представляю, сколько нареканий придется выслушать автору от признанных специалистов по бронетехнике вермахта. Исходя из предложенного допущения, можно подсчитать примерное соотношение в танках и в полосе каждого советского фронта (без учета 19-й танковой дивизии, резерва фон Бока):

– 3-я ТГр (1, 6 и 7-я тд) против Западного фронта – 1:1 (450:477);

– 4-я ТГр (2, 5, 10, 11-я тд и 20-я тд 57-го мк) против Резервного фронта – 2,4:1 (720:301);

– 2-я ТГр (3, 4, 17 и 18-я тд) против Брянского фронта – 1,6:1 (400:257).

Кстати, в некоторых публикациях количество танков в 3-й танковой группе (512) подсчитано без учета ремонтного фонда и полученного пополнения [29]. Интересно, что, согласно оперсводке № 192 штаба Западного фронта от 30.09.1941 г., в полосе обороны 19, 16 и 20-й армий шириной 90 км против наших 232 танков противник имел 525 (в том числе в 7-й тд – 150), соотношение в танках составляло 1:2,3 в пользу противника. На самом деле в этой полосе действовали только пехотные дивизии 8-го и 27-го армейских корпусов!

При анализе качественного состава танковых войск сторон следует учитывать, что значительная часть танков советских фронтов была устаревших типов. Так, в составе Западного фронта было только 72 тяжелых и средних танка новых типов, то есть 15%. Между тем, танковый парк противостоящей ему 3-й танковой группы почти наполовину состоял из средних танков Т-III и Т-IV. Наши устаревшие танки БТ и Т-26 уступали этим машинам врага по некоторым показателям (сравнительные тактико-технические характеристики танков СССР и Германии и их вооружения в 1941 г. показаны в Приложении 5). Оснащенные авиационными (как правило, списанными с самолетов) или форсированными автомобильными двигателями, они загорались от первых же попаданий. Их тонкая противопульная броня пробивалась всеми типами противотанковых средств вермахта. Однако немецкие танки T-III, T-IV, имевшие некоторое превосходство по защищенности над советскими Т-26, Т-35, Т-38 и БТ-7, в два раза уступали по эффективной дальности стрельбы Т-26 и БТ-7, а новым танкам Т-34 и KB – по всем показателям. В то же время легкие танки вермахта (Т-I, T-II, чешские T-35(t)) и T-38(t) значительно уступали нашим танкам по всем показателям. Поэтому вести речь о превосходстве немецких танков над нашими нельзя. В 1942 г. Гитлер вынужден был признать, что «в техническом отношении русские достигли чрезвычайного успеха. Это является большой неожиданностью в русской кампании. Нельзя было и думать, что Советы смогут произвести такое огромное количество военных материалов. И качество этой материальной части хорошее. Русские танки, несомненно, являются лучшими, которые когда-либо противостояли немецкой армии» [20].

Но нельзя все сводить к толщине лобовой брони и бронепробиваемости снарядов пушки. Танк надо рассматривать как совокупность свойств, включая проходимость, динамические характеристики на поле боя и качество брони. По оценке противника, низкая эффективность действий наших танковых частей в 1941 г. объяснялась плохой обученностью экипажей, особенно механиков-водителей. К тому же наши танкисты зачастую в бою вели огонь с ходу, что снижало его эффективность. Немцы, обладая лучшими прицелами и электрической аппаратурой наводки, стреляли, как правило, с места или с короткой остановки.

Соотношение сил сторон в авиации. Немцы рассматривали авиацию в качестве основного дальнобойного средства поражения войск противника, которое в силу своей мобильности было способно к переброске в любой район в случае кризиса. Основной задачей авиации считалась поддержка своих подвижных соединений на поле боя и поражение важнейших объектов противника в его ближайшем тылу. Продолжая удерживать завоеванное превосходство в воздухе, она должна была сыграть важнейшую роль в достижении целей операции «Тайфун». Но эффективность ее ударов в связи с потерями значительно снизилась.

По количеству самолетов в составе 2-го воздушного флота также существует разнобой в цифрах, который объясняется данными на различное время. По нашим данным статистического исследования, к началу операции «Тайфун» 2-й воздушный флот насчитывал 1390 боевых самолетов против 545 советских, то есть соотношение составляло 1: 2,5 в пользу противника [26]. По данным авторитетного специалиста в области авиации Бергстрома, на начало операции «Тайфун» 2-й воздушный флот имел всего 550 самолетов, из них 158 бомбардировщиков. Возможно, он имел в виду только исправные самолеты и не учел все включенные позднее в состав группировки генерал-фельдмаршала А. Кессельринга соединения. Кроме 2-го авиакорпуса генерала Б. Лерцера в ее состав снова вошел 8-й корпус генерала В. фон Рихтгофена, переброшенный из ГА «Север». В известном исследовании Д.Б. Хазанова приводятся другие цифры, которые не намного отличаются от вышеприведенных: в середине сентября в группе армий «Центр» было 300 самолетов, а на 30.09.1941 г. их стало 1320 [35].

Наша авиация к началу октября понесла большие потери. Так, безвозвратные потери ВВС Западного фронта, имевших в своем составе на 1 сентября 248 самолетов, составили более 100 боевых машин (77 из них были сбиты в боях и погибли на аэродромах). В наиболее крупном по составу соединении – 43-й авиадивизии – после ожесточенных боев в августе – сентябре в каждом из семи авиаполков насчитывалось по 5 – 7 боеспособных самолетов. Тем не менее к 1 октября удалось поставить в строй 272 самолета. В связи с расформированием авиационных корпусов и недостатком самолетов были сформированы смешанные авиадивизии (два полка по 30 самолетов), которые комплектовались самолетами разного предназначения. Это не способствовало эффективному применению авиации, особенно в условиях господства врага в воздухе, но другого выхода пока не нашли.

По данным статистического исследования, в составе советской фронтовой авиации на Западном стратегическом направлении имелось 545 самолетов, которые распределялись по фронтам следующим образом. ВВС Западного фронта: 23-я бад, 31, 43, 46 и 47-я сад; в армиях – отдельные эскадрильи связи, санитарные самолеты и самолеты-корректировщики, всего самолетов – 253. В составе ВВС Резервного фронта авиационных частей не было. Зато две армии первого эшелона имели: ВВС 24-й армии – 38-я сад, 10-й и 163-й иап, 66-й шап; ВВС 43-й армии – 10-я и 12-я сад, всего самолетов – 126. ВВС Брянского фронта: 24-я бап, 6-я РАГ (бап – 1, шап – 1); ВВС 13-й армии – 11, 60 и 61-я сад, всего самолетов – 166. По другим данным, в составе советской фронтовой авиации имелось 568 самолетов (из них исправных – 389, то есть 68%). Небольшая разница в общем количестве самолетов образовалась в основном за счет переменной величины ремонтного фонда.

При подсчете соотношения в боевых самолетах Д.Б. Хазанов предлагает учитывать и ВВС Московского военного округа (МВО) в составе: 6-й иак ПВО (иап – 17), 77-я сад, 441-й иап, всего самолетов – 432 (из них исправных – 343, то есть 80%). Кроме того, он указывает, что по данным немецкого командования, все запланированные для операции соединения и части авиации прибыли на центральное направление только к 10 октября. А Ставка ВГК через несколько дней после начала битвы привлекла к ударам по немецким войскам пять бомбардировочных авиадивизий дальней бомбардировочной авиации (40, 42, 51, 52 и 81-я бад). На этом основании он делает вывод, что можно говорить о примерном количественном равенстве сил с врагом к началу битвы за Москву [35]. С таким выводом вряд ли можно согласиться. Самолеты 6-го иак, основной задачей которого была защита неба Москвы, по понятной причине не в полной мере могли использоваться в борьбе с наземными войсками противника и для прикрытия своих войск от ударов с воздуха. В то же время командование люфтваффе, столкнувшись в июле и августе с мощной и хорошо организованной противовоздушной обороной советской столицы, всячески противилось выделению для дальнейших налетов на нее значительного количества бомбардировщиков.

Немецкому командованию удалось в короткие сроки и скрытно сосредоточить в районе предстоящей операции почти 2/3 всех самолетов, имеющихся на советско-германском фронте. На московском направлении в распоряжении нашего командования находилось только 17% от общего количества самолетов действующей армии или 33% от их количества во фронтовой авиации. Врагу, таким образом, удалось создать более высокую концентрацию авиационных сил на важнейшем стратегическом направлении. Если принять, что до середины октября в боях с наступающим противником активно использовалось не более половины 6-го авиакорпуса, то соотношение по боевым самолетам к началу битвы и в первые дни операции могло составить примерно 1,8 – 1,6:1 в пользу противника. Эта количественная диспропорция, а также более эффективное использование имеющихся сил авиации германской стороной осложнили действия наших наземных войск в ходе оборонительного этапа битвы. По мере приближения врага непосредственно к Московской зоне ПВО количественное соотношение в боевых самолетах постепенно выравнивалось, а затем даже изменилось в нашу пользу.