Страница:

Если цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами сделки, отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения более чем на 20 % от рыночной цены идентичных (однородных) товаров (работ или услуг), налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги.

Например, договоры лизинга с выкупом чаще всего предусматривают символическую выкупную цену – 1 руб., 100 руб., 100 долл. США и т.д. Это объясняется тем, что лизингополучатель на момент выкупа фактически уже оплатил предмет лизинга через лизинговые платежи.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны договора лизинга вправе установить любую выкупную цену предмета лизинга. При этом следует учитывать, что ст. 40 НК РФ, предусматривающая принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения прибыли, не содержит каких-либо исключений в отношении выкупа предмета лизинга.

Рыночная цена перехода права собственности на предмет лизинга, по мнению контролирующих органов, должна определяться как цена выкупа предмета лизинга, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях (письмо Минфина России от 12.07.2006 № 03-03-04/1/576).

Иными словами, если по завершении договора лизинга выкупается дорогостоящий автомобиль со сроком эксплуатации два-три года, лизингополучатель должен при определении рыночной цены сделки сравнить выкупную стоимость не с рыночной ценой такого автомобиля при его приобретении, а со среднерыночной выкупной ценой такого транспортного средства по договору лизинга.

Пример.

Организация заключила договор безвозмездного пользования имуществом.

Пунктом 1 ст. 689 ГК РФ предусмотрено, что по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

При этом в соответствии с п. 2 ст. 689 ГК РФ к договору безвозмездного пользования соответственно применяются правила о договоре аренды, предусмотренные ст. 607, п. 1 и абзацем первым п. 2 ст. 610, п. 1 и 3 ст. 615, п. 2 ст. 621, п. 1 и 3 ст. 623 настоящего Кодекса.

Получая имущество по договору безвозмездного пользования, организация безвозмездно получает право пользования вышеуказанным имуществом. Учитывая вышеизложенное, для целей налогообложения прибыли получение имущества в безвозмездное пользование должно рассматриваться как безвозмездное получение имущественного права.

Доход в виде безвозмездно полученных имущественных прав включается в состав внереализационных доходов на основании п. 8 ст. 250 НК РФ.

При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК РФ.

Таким образом, налогоплательщик, получающий по договору в безвозмездное пользование имущество, включает в состав внереализационных доходов доход в виде безвозмездно полученного права пользования имуществом, определяемый исходя из рыночных цен на аренду идентичного имущества (письмо Минфина России от 17.02.2006 № 03-03-04/1/125, информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98).

В то же время согласно разъяснениям Минфина России не применяется для целей налогообложения прибыли ст. 40 НК РФ к процентам, начисленным по договорам кредита (письмо Минфина России от 17.11.2006 № 03-03-04/2/248), так же как и не формируется экономическая выгода у заемщика по договору беспроцентного займа (письма ФНС России от 13.01.2005 № 02-1-08/5@, Минфина России от 12.04.2007 № 03-02-07/1-171 и др.).

Рыночная цена определяется с учетом положений, предусмотренных п. 4—11 ст. 40 НК РФ. При этом учитываются обычные при заключении сделок между невзаимозависимыми лицами надбавки к цене или скидки. В частности, учитываются скидки, вызванные:

– сезонными и иными колебаниями потребительского спроса на товары (работы, услуги);

– потерей товарами качества или иных потребительских свойств;

– истечением (приближением даты истечения) сроков годности или реализации товаров;

– маркетинговой политикой, в том числе при продвижении на рынки новых товаров, не имеющих аналогов, а также при продвижении товаров (работ, услуг) на новые рынки;

– реализацией опытных моделей и образцов товаров в целях ознакомления с ними потребителей.

Организация вправе предъявить любой документ, обосновывающий применение обычных скидок при определении рыночной цены товара, работы или услуги (письмо Минфина России от 18.07.2005 № 03-02-07/1-190).

Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях. Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров учитываются, в частности, их физические характеристики, качество и репутация на рынке, страна происхождения и производитель. При этом незначительные различия во внешнем виде товаров могут не учитываться.

Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При установлении однородности товаров учитываются, в частности, их качество, наличие товарного знака, репутация на рынке, страна происхождения.

При этом рынок товаров (работ, услуг) существует только при наличии сферы их обращения, то есть возможности покупателя (продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории Российской Федерации или за пределами Российской Федерации.

При установлении рыночных цен товаров, работ или услуг принимаются во внимание сделки, совершаемые между лицами, которые не являются взаимозависимыми. Сделки между взаимозависимыми лицами могут приниматься во внимание только в случае, если взаимозависимость этих лиц не повлияла на результаты таких сделок.

При определении рыночных цен товара, работы или услуги учитывается информация о заключенных на момент реализации этого товара, работы или услуги сделках с идентичными (однородными) товарами, работами или услугами в сопоставимых условиях. В частности, учитываются такие условия сделок, как количество (объем) поставляемых товаров (например, объем товарной партии), сроки исполнения обязательств, условия платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а также иные разумные условия, которые могут оказывать влияние на цены.

При этом условия сделок на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров, работ или услуг признаются сопоставимыми, если различие между такими условиями либо существенно не влияет на цену таких товаров, работ или услуг, либо может быть учтено с помощью поправок.

При отсутствии на соответствующем рынке товаров, работ или услуг сделок по идентичным (однородным) товарам, работам, услугам или предложения таких товаров, работ или услуг, а также в случае невозможности установления соответствующих цен ввиду отсутствия либо недоступности информационных источников для определения рыночной цены используется метод цены последующей реализации, при котором рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых продавцом, устанавливается как разность цены, по которой такие товары, работы или услуги реализованы покупателем этих товаров, работ или услуг при их последующей реализации (перепродаже), и обычных в подобных случаях затрат, понесенных этим покупателем при перепродаже (без учета цены, по которой вышеуказанный покупатель приобрел у продавца товары, работы или услуги) и продвижении на рынок приобретенных у покупателя товаров, работ или услуг, а также обычной для данной сферы деятельности прибыли покупателя.

При невозможности использования метода цены последующей реализации (в частности, при отсутствии информации о цене товаров, работ или услуг, в последующем реализованных покупателем) используется затратный метод, при котором рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых продавцом, устанавливается как сумма произведенных затрат и обычной для данной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство (приобретение) и (или) реализацию товаров, работ или услуг, обычные в подобных случаях затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные подобные затраты.

Рыночная цена товара, работы или услуги подтверждается официальными источниками информации о рыночных ценах на товары, работы или услуги и биржевых котировках, однако при рассмотрении налогового спора суд вправе учесть любые обстоятельства, имеющие значение для определения результатов сделки, не ограничиваясь вышеприведенными. При определении рыночных цен может быть использована информация о ценах, опубликованная в официальных изданиях уполномоченных органов, в частности органов, уполномоченных в области статистики, ценообразования, таможенных органов. При определении рыночных цен товаров, являющихся предметом мировой биржевой торговли, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации, могут быть использованы источники информации о биржевых котировочных ценах, в том числе использованные таможенными органами при определении таможенной стоимости таких товаров, опубликованные в сборнике «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации» (письмо Минфина России от 18.07.2005 № 03-02-07/1-190).

При реализации товаров (работ, услуг) по государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, для целей налогообложения принимаются данные государственные регулируемые цены (тарифы).

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. В зависимости от выбранного налогоплательщиком метода признания доходов и расходов поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, признаются в соответствии со ст. 271 или ст. 273 НК РФ.

При методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или устанавливается косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

По производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от реализации вышеуказанных работ (услуг) распределяется налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с принципом формирования расходов по вышеприведенным работам (услугам).

Обычно датой получения дохода от реализации признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ, независимо от фактического поступления денежных средств [3] в их оплату.

В хозяйственной практике применяется множество разновидностей договорных отношений, и те договоры, которые предполагают переход права собственности на объект сделки, обычно подразумевают, что у приобретателя данное право возникает с момента передачи ему вещи (п. 1 ст. 223 ГК РФ).

Стороны сделки могут предусмотреть особую дату перехода прав собственности на товар (например, определив ее как момент оплаты товара, а не как дату отгрузки). Это не противоречит принципам признания доходов при методе начисления, однако условия сделки должны соответствовать требованиям гражданского законодательства. Нарушение этого правила влечет как недействительность вышеуказанных условий, так и налоговые последствия для сторон.

Пример.

ООО заключило с покупателем договор купли-продажи, в соответствии с которым общество поставило товар (колесные диски, запасные части). Доход от реализации данного товара не был учтен для целей налогообложения ни на момент отгрузки товара покупателю, ни на момент получения частичной оплаты ввиду того, что договором купли-продажи было определено, что право собственности на товар переходило к покупателю с момента его полной оплаты (ст. 491 ГК РФ).

Однако ст. 491 ГК РФ предусматривает право продавца потребовать от покупателя возврата переданного товара в случае, если тот не будет оплачен. Обеспечением данного права является установление в этой статье Кодекса в качестве общего правила запрета для покупателя отчуждать товар или распоряжаться им иным образом до момента перехода к нему права собственности на товар.

Предметом продажи выступал товар, предназначавшийся как для дальнейшей перепродажи (колесные диски), так и для фактического потребления путем использования при ремонте другой вещи (запасные части).

Стороны не приняли мер по индивидуализации переданного товара (отграничению от иного товара покупателя), общество не осуществляло контроля за сохранностью товара и его наличием у покупателя.

Таким образом, стороны не обеспечили выполнение условия договора о сохранении права собственности на товар за продавцом. Вышеуказанная договоренность сторон, не отражая их фактические отношения и реальные финансово-экономические результаты деятельности, не могла учитываться для целей налогообложения.

Как следствие, при учете дохода от реализации товара для целей налогообложения в соответствии со ст. 39, п. 3 ст. 271 НК РФ не должны были приниматься во внимание положения договора о сохранении права собственности за обществом до момента полной оплаты товара.

Доход необходимо было учесть в том периоде, в котором ООО сдало товар перевозчику для доставки покупателю.

Согласно письму Минфина России от 20.09.2006 № 03-03-04/1/667 в подобных ситуациях выручка от реализации товаров для целей налогообложения прибыли должна признаваться на дату фактической передачи товара покупателям и выставления им расчетных документов, поскольку такой подход позволяет отразить фактические отношения, сложившиеся между продавцом и покупателем товара, полученного по договору купли-продажи, с особым порядком перехода права собственности. Таким образом, это письмо финансового ведомства не оставляет налогоплательщикам законного права при разумном составлении договора избежать названных в письме последствий. Вышеуказанное письмо Минфина России не носит нормативного характера и не должно стать причиной отказа налогоплательщиков от заключения договоров с отсрочкой перехода права собственности на товар как таковых. Если бы налогоплательщики, упомянутые в примере, не допустили ошибок, товар не был бы пущен в продажу или производство, нарушений как гражданского, так и налогового права не было бы.

Операции по договору поставки с отсроченным переходом права собственности на товар учитываются в бухгалтерском учете следующим образом.

Пример.

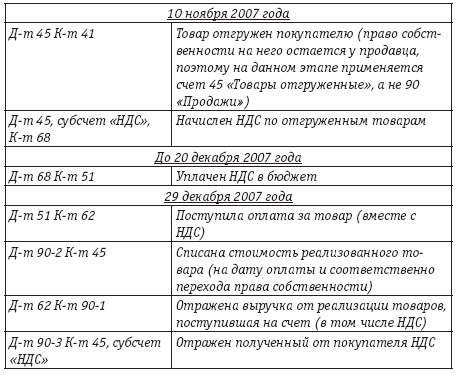

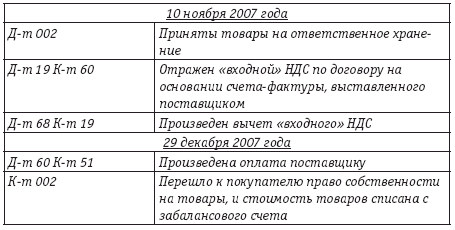

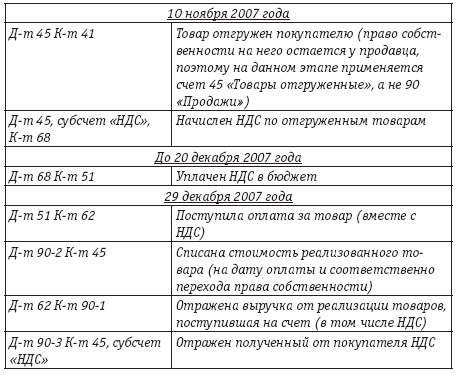

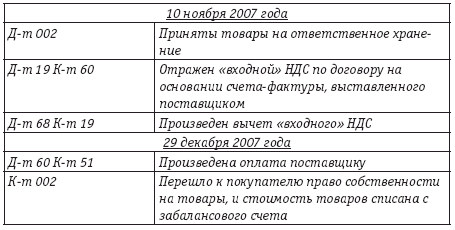

Продавец отгрузил товар покупателю 10 ноября 2007 года с условием оплаты до 29 декабря 2007 года и переходом права собственности на товар к покупателю только по факту полной оплаты. Товар оплачен покупателем в срок.

В бухгалтерском учете у продавца данные операции были оформлены следующим образом:

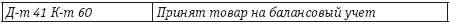

В бухгалтерском учете у покупателя данные операции были оформлены следующим образом:

В бухгалтерском учете у покупателя данные операции были оформлены следующим образом:

Налогоплательщикам необходимо особое внимание уделять признанию доходов по сделкам, переход прав собственности на объекты которых подлежит государственной регистрации. Согласно ст. 131, п. 2 ст. 223, 551 ГК РФ право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации. В частности, этот порядок распространяется на порядок перехода права собственности на недвижимое имущество. Доход продавца признается только в момент подачи документов на государственную регистрацию сделки.

Налогоплательщикам необходимо особое внимание уделять признанию доходов по сделкам, переход прав собственности на объекты которых подлежит государственной регистрации. Согласно ст. 131, п. 2 ст. 223, 551 ГК РФ право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации. В частности, этот порядок распространяется на порядок перехода права собственности на недвижимое имущество. Доход продавца признается только в момент подачи документов на государственную регистрацию сделки.

Пример.

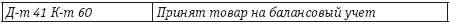

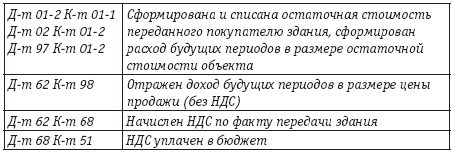

Организация А заключила с организацией Б договор купли-продажи объекта недвижимости. Акт приемки-передачи подписан 14 ноября 2007 года. Документы переданы на государственную регистрацию 2 февраля 2008 года. В настоящий момент государственная регистрация права еще не совершена.

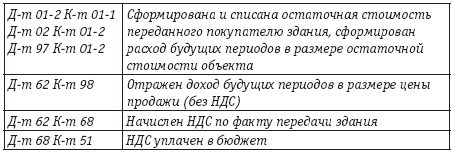

Организация А не признает в бухгалтерском и налоговом учете доход от реализации основного средства до момента перехода права собственности на него (см. письмо Минфина России от 28.09.2006 № 07-05-06/241), однако она списывает объект с учета ввиду того, что он передан по акту покупателю, начисляет НДС по сделке и перечисляет его в бюджет, оформляя следующие проводки:

С момента передачи здания покупателю по акту приемки-передачи продавец прекращает уплачивать в отношении этого объекта налог на имущество, несмотря на то что здание все еще принадлежит ему. Ввиду того что данное знание не учитывается у продавца в составе основных средств, объекта налогообложения не возникает (ст. 374 НК РФ).

С момента передачи здания покупателю по акту приемки-передачи продавец прекращает уплачивать в отношении этого объекта налог на имущество, несмотря на то что здание все еще принадлежит ему. Ввиду того что данное знание не учитывается у продавца в составе основных средств, объекта налогообложения не возникает (ст. 374 НК РФ).

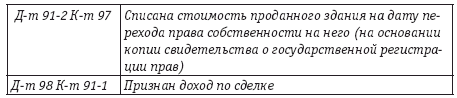

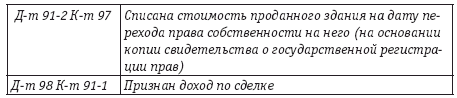

На дату государственной регистрации права собственности на здание за приобретателем организация А списывает расходы на продажу и признает доход в бухгалтерском и налоговом учете, оформляя следующие проводки:

В аналогичном порядке право собственности, например на предприятие, переходит к покупателю с момента государственной регистрации этого права (ст. 564 ГК РФ). Если иное не предусмотрено договором продажи предприятия, право собственности на предприятие переходит к покупателю и подлежит государственной регистрации непосредственно после передачи предприятия покупателю (ст. 563 ГК РФ). Если договором предусмотрено сохранение за продавцом права собственности на предприятие, переданное покупателю, то до оплаты предприятия или до наступления иных обстоятельств, покупатель вправе до перехода к нему права собственности распоряжаться имуществом и правами, входящими в состав переданного предприятия, в той мере, в какой это необходимо для целей, для которых предприятие было приобретено.

В аналогичном порядке право собственности, например на предприятие, переходит к покупателю с момента государственной регистрации этого права (ст. 564 ГК РФ). Если иное не предусмотрено договором продажи предприятия, право собственности на предприятие переходит к покупателю и подлежит государственной регистрации непосредственно после передачи предприятия покупателю (ст. 563 ГК РФ). Если договором предусмотрено сохранение за продавцом права собственности на предприятие, переданное покупателю, то до оплаты предприятия или до наступления иных обстоятельств, покупатель вправе до перехода к нему права собственности распоряжаться имуществом и правами, входящими в состав переданного предприятия, в той мере, в какой это необходимо для целей, для которых предприятие было приобретено.

А вот регистрация транспортных средств не связана с переходом прав собственности на них. Поэтому независимо от даты постановки на учет автомобиля в ГАИ-ГИБДД на нового собственника доход от реализации такого объекта признают на дату его передачи покупателю (см. письмо Минфина России от 20.11.2007 № 03-03-06/1/816).

Своя специфика признания доходов по датам имеется и у договоров мены.

В силу ст. 570 ГК РФ если законом или договором мены не предусмотрено иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств по передаче соответствующих товаров обеими сторонами.

Иными словами, пока товар передан только одной из сторон, право собственности сохраняется у каждого участника сделки именно на свой товар. Товар, переданный контрагенту, право собственности по которому сохраняется за передающей стороной, учитывается у получившей стороны на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». У передающей стороны такой товар числится в составе товаров, отгруженных на счете 45.

По мере выполнения сторонами обязательств по договору в учетных регистрах производятся следующие записи: товары (работы, услуги), поступившие по бартерной операции, право собственности на которые перешло, приходуются по дебету счетов производственных запасов, товаров или других счетов в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Одновременно на стоимость товаров (работ, услуг) уменьшается задолженность по счету 60 (или 76) в корреспонденции с кредитом счета 90 или 91 «Прочие доходы и расходы».

Товары и иное имущество, реализованные по товарообменной операции, отражаются по кредиту счетов продаж (прочих доходов/расходов) в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или 76 в размере стоимости товаров (работ, услуг), предусмотренной условиями бартера. Одновременно в дебет счетов продаж (прочих доходов/расходов) списывается себестоимость отгруженной организацией продукции (выполненной работы, оказанной услуги), товаров, основных средств и иного реализованного имущества в корреспонденции с соответствующими счетами учета этих ценностей.

Финансовый результат от вышеуказанной операции формируется по мере выполнения договора мены (единовременно или поэтапно в зависимости от условий договора) и списывается на счет 90, субсчет 9 (91, субсчет 9).

При обмене недвижимым имуществом право собственности на него возникает у стороны договора с момента государственной регистрации ею прав на полученную недвижимость (см. п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.09.2002 № 69).

При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) налогоплательщиком-комитентом (принципалом) датой получения дохода от реализации признается дата реализации принадлежащего комитенту (принципалу) имущества (имущественных прав), указанная в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете комиссионера (агента) (п. 3 ст. 271 НК РФ).

В силу ст. 999 ГК РФ по исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет. Статья 1008 ГК РФ устанавливает порядок отчета агента о ходе выполнения сделки. Однако налоговое законодательство (ст. 316 НК РФ) конкретизирует сроки подачи отчета: комиссионер обязан в течение трех дней с момента окончания отчетного периода, в котором произошла такая реализация, известить комитента о дате реализации принадлежавшего ему имущества, то есть отчет должен составляться и передаваться комитенту ежемесячно (независимо от условий договора).

Именно на основании отчета налогоплательщик-комитент (принципал) определяет сумму выручки от реализации на дату реализации (ст. 316 НК РФ) и формирует налоговую базу по НДС.

Форма отчета комиссионера может быть разработана сторонами договора и утверждена в качестве приложения к этому договору. В любом случае этот первичный документ должен содержать следующие реквизиты:

– название документа;

– дату составления документа;

– название организации-посредника;

– содержание операции (отгрузка товаров покупателю, поступление выручки);

– количество, цену и общую сумму товаров, отгруженных покупателям посредником;

– данные о состоянии расчетов между посредником и покупателями (если у комитента НДС начисляется «по оплате»);

– сведения о расходах посредника, которые комитент должен возместить;

– сумму комиссионного вознаграждения;

– наименование должностей лиц, которые составили документ, и их личные подписи.

О возникших у комитента (принципала) возражениях по отчету он должен сообщить комиссионеру (агенту) в течение 30 дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет при отсутствии иного соглашения считается принятым (ст. 999 и 1008 ГК РФ).

По требованию комитента, имеющего возражения по отчету, комиссионер обязан представить данные о сделках, заключенных во исполнение комиссионного поручения (п. 14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 № 85).

Датой получения дохода у налогоплательщика, применяющего кассовый метод, признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом (ст. 273 НК РФ).

1) от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) организации. При признании таких доходов должны учитываться их особенности:

согласно п. 1 ст. 43 НК РФ дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации. Таким образом, если при распределении дивидендов принцип пропорциональности был нарушен, доход не может быть признан дивидендом (см. письмо Минфина России от 30.01.2006 № 03-03-04/1/65);

Например, договоры лизинга с выкупом чаще всего предусматривают символическую выкупную цену – 1 руб., 100 руб., 100 долл. США и т.д. Это объясняется тем, что лизингополучатель на момент выкупа фактически уже оплатил предмет лизинга через лизинговые платежи.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны договора лизинга вправе установить любую выкупную цену предмета лизинга. При этом следует учитывать, что ст. 40 НК РФ, предусматривающая принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения прибыли, не содержит каких-либо исключений в отношении выкупа предмета лизинга.

Рыночная цена перехода права собственности на предмет лизинга, по мнению контролирующих органов, должна определяться как цена выкупа предмета лизинга, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях (письмо Минфина России от 12.07.2006 № 03-03-04/1/576).

Иными словами, если по завершении договора лизинга выкупается дорогостоящий автомобиль со сроком эксплуатации два-три года, лизингополучатель должен при определении рыночной цены сделки сравнить выкупную стоимость не с рыночной ценой такого автомобиля при его приобретении, а со среднерыночной выкупной ценой такого транспортного средства по договору лизинга.

Пример.

Организация заключила договор безвозмездного пользования имуществом.

Пунктом 1 ст. 689 ГК РФ предусмотрено, что по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

При этом в соответствии с п. 2 ст. 689 ГК РФ к договору безвозмездного пользования соответственно применяются правила о договоре аренды, предусмотренные ст. 607, п. 1 и абзацем первым п. 2 ст. 610, п. 1 и 3 ст. 615, п. 2 ст. 621, п. 1 и 3 ст. 623 настоящего Кодекса.

Получая имущество по договору безвозмездного пользования, организация безвозмездно получает право пользования вышеуказанным имуществом. Учитывая вышеизложенное, для целей налогообложения прибыли получение имущества в безвозмездное пользование должно рассматриваться как безвозмездное получение имущественного права.

Доход в виде безвозмездно полученных имущественных прав включается в состав внереализационных доходов на основании п. 8 ст. 250 НК РФ.

При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК РФ.

Таким образом, налогоплательщик, получающий по договору в безвозмездное пользование имущество, включает в состав внереализационных доходов доход в виде безвозмездно полученного права пользования имуществом, определяемый исходя из рыночных цен на аренду идентичного имущества (письмо Минфина России от 17.02.2006 № 03-03-04/1/125, информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98).

В то же время согласно разъяснениям Минфина России не применяется для целей налогообложения прибыли ст. 40 НК РФ к процентам, начисленным по договорам кредита (письмо Минфина России от 17.11.2006 № 03-03-04/2/248), так же как и не формируется экономическая выгода у заемщика по договору беспроцентного займа (письма ФНС России от 13.01.2005 № 02-1-08/5@, Минфина России от 12.04.2007 № 03-02-07/1-171 и др.).

Рыночная цена определяется с учетом положений, предусмотренных п. 4—11 ст. 40 НК РФ. При этом учитываются обычные при заключении сделок между невзаимозависимыми лицами надбавки к цене или скидки. В частности, учитываются скидки, вызванные:

– сезонными и иными колебаниями потребительского спроса на товары (работы, услуги);

– потерей товарами качества или иных потребительских свойств;

– истечением (приближением даты истечения) сроков годности или реализации товаров;

– маркетинговой политикой, в том числе при продвижении на рынки новых товаров, не имеющих аналогов, а также при продвижении товаров (работ, услуг) на новые рынки;

– реализацией опытных моделей и образцов товаров в целях ознакомления с ними потребителей.

Организация вправе предъявить любой документ, обосновывающий применение обычных скидок при определении рыночной цены товара, работы или услуги (письмо Минфина России от 18.07.2005 № 03-02-07/1-190).

Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях. Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров учитываются, в частности, их физические характеристики, качество и репутация на рынке, страна происхождения и производитель. При этом незначительные различия во внешнем виде товаров могут не учитываться.

Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При установлении однородности товаров учитываются, в частности, их качество, наличие товарного знака, репутация на рынке, страна происхождения.

При этом рынок товаров (работ, услуг) существует только при наличии сферы их обращения, то есть возможности покупателя (продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории Российской Федерации или за пределами Российской Федерации.

При установлении рыночных цен товаров, работ или услуг принимаются во внимание сделки, совершаемые между лицами, которые не являются взаимозависимыми. Сделки между взаимозависимыми лицами могут приниматься во внимание только в случае, если взаимозависимость этих лиц не повлияла на результаты таких сделок.

При определении рыночных цен товара, работы или услуги учитывается информация о заключенных на момент реализации этого товара, работы или услуги сделках с идентичными (однородными) товарами, работами или услугами в сопоставимых условиях. В частности, учитываются такие условия сделок, как количество (объем) поставляемых товаров (например, объем товарной партии), сроки исполнения обязательств, условия платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а также иные разумные условия, которые могут оказывать влияние на цены.

При этом условия сделок на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров, работ или услуг признаются сопоставимыми, если различие между такими условиями либо существенно не влияет на цену таких товаров, работ или услуг, либо может быть учтено с помощью поправок.

При отсутствии на соответствующем рынке товаров, работ или услуг сделок по идентичным (однородным) товарам, работам, услугам или предложения таких товаров, работ или услуг, а также в случае невозможности установления соответствующих цен ввиду отсутствия либо недоступности информационных источников для определения рыночной цены используется метод цены последующей реализации, при котором рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых продавцом, устанавливается как разность цены, по которой такие товары, работы или услуги реализованы покупателем этих товаров, работ или услуг при их последующей реализации (перепродаже), и обычных в подобных случаях затрат, понесенных этим покупателем при перепродаже (без учета цены, по которой вышеуказанный покупатель приобрел у продавца товары, работы или услуги) и продвижении на рынок приобретенных у покупателя товаров, работ или услуг, а также обычной для данной сферы деятельности прибыли покупателя.

При невозможности использования метода цены последующей реализации (в частности, при отсутствии информации о цене товаров, работ или услуг, в последующем реализованных покупателем) используется затратный метод, при котором рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых продавцом, устанавливается как сумма произведенных затрат и обычной для данной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство (приобретение) и (или) реализацию товаров, работ или услуг, обычные в подобных случаях затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные подобные затраты.

Рыночная цена товара, работы или услуги подтверждается официальными источниками информации о рыночных ценах на товары, работы или услуги и биржевых котировках, однако при рассмотрении налогового спора суд вправе учесть любые обстоятельства, имеющие значение для определения результатов сделки, не ограничиваясь вышеприведенными. При определении рыночных цен может быть использована информация о ценах, опубликованная в официальных изданиях уполномоченных органов, в частности органов, уполномоченных в области статистики, ценообразования, таможенных органов. При определении рыночных цен товаров, являющихся предметом мировой биржевой торговли, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации, могут быть использованы источники информации о биржевых котировочных ценах, в том числе использованные таможенными органами при определении таможенной стоимости таких товаров, опубликованные в сборнике «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации» (письмо Минфина России от 18.07.2005 № 03-02-07/1-190).

При реализации товаров (работ, услуг) по государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, для целей налогообложения принимаются данные государственные регулируемые цены (тарифы).

3.5. Доходы от реализации

В соответствии со ст. 249 НК РФ доходом от реализации для целей налогообложения прибыли признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.Выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. В зависимости от выбранного налогоплательщиком метода признания доходов и расходов поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, признаются в соответствии со ст. 271 или ст. 273 НК РФ.

При методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или устанавливается косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

По производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от реализации вышеуказанных работ (услуг) распределяется налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с принципом формирования расходов по вышеприведенным работам (услугам).

Обычно датой получения дохода от реализации признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ, независимо от фактического поступления денежных средств [3] в их оплату.

В хозяйственной практике применяется множество разновидностей договорных отношений, и те договоры, которые предполагают переход права собственности на объект сделки, обычно подразумевают, что у приобретателя данное право возникает с момента передачи ему вещи (п. 1 ст. 223 ГК РФ).

Стороны сделки могут предусмотреть особую дату перехода прав собственности на товар (например, определив ее как момент оплаты товара, а не как дату отгрузки). Это не противоречит принципам признания доходов при методе начисления, однако условия сделки должны соответствовать требованиям гражданского законодательства. Нарушение этого правила влечет как недействительность вышеуказанных условий, так и налоговые последствия для сторон.

Пример.

ООО заключило с покупателем договор купли-продажи, в соответствии с которым общество поставило товар (колесные диски, запасные части). Доход от реализации данного товара не был учтен для целей налогообложения ни на момент отгрузки товара покупателю, ни на момент получения частичной оплаты ввиду того, что договором купли-продажи было определено, что право собственности на товар переходило к покупателю с момента его полной оплаты (ст. 491 ГК РФ).

Однако ст. 491 ГК РФ предусматривает право продавца потребовать от покупателя возврата переданного товара в случае, если тот не будет оплачен. Обеспечением данного права является установление в этой статье Кодекса в качестве общего правила запрета для покупателя отчуждать товар или распоряжаться им иным образом до момента перехода к нему права собственности на товар.

Предметом продажи выступал товар, предназначавшийся как для дальнейшей перепродажи (колесные диски), так и для фактического потребления путем использования при ремонте другой вещи (запасные части).

Стороны не приняли мер по индивидуализации переданного товара (отграничению от иного товара покупателя), общество не осуществляло контроля за сохранностью товара и его наличием у покупателя.

Таким образом, стороны не обеспечили выполнение условия договора о сохранении права собственности на товар за продавцом. Вышеуказанная договоренность сторон, не отражая их фактические отношения и реальные финансово-экономические результаты деятельности, не могла учитываться для целей налогообложения.

Как следствие, при учете дохода от реализации товара для целей налогообложения в соответствии со ст. 39, п. 3 ст. 271 НК РФ не должны были приниматься во внимание положения договора о сохранении права собственности за обществом до момента полной оплаты товара.

Доход необходимо было учесть в том периоде, в котором ООО сдало товар перевозчику для доставки покупателю.

Согласно письму Минфина России от 20.09.2006 № 03-03-04/1/667 в подобных ситуациях выручка от реализации товаров для целей налогообложения прибыли должна признаваться на дату фактической передачи товара покупателям и выставления им расчетных документов, поскольку такой подход позволяет отразить фактические отношения, сложившиеся между продавцом и покупателем товара, полученного по договору купли-продажи, с особым порядком перехода права собственности. Таким образом, это письмо финансового ведомства не оставляет налогоплательщикам законного права при разумном составлении договора избежать названных в письме последствий. Вышеуказанное письмо Минфина России не носит нормативного характера и не должно стать причиной отказа налогоплательщиков от заключения договоров с отсрочкой перехода права собственности на товар как таковых. Если бы налогоплательщики, упомянутые в примере, не допустили ошибок, товар не был бы пущен в продажу или производство, нарушений как гражданского, так и налогового права не было бы.

Операции по договору поставки с отсроченным переходом права собственности на товар учитываются в бухгалтерском учете следующим образом.

Пример.

Продавец отгрузил товар покупателю 10 ноября 2007 года с условием оплаты до 29 декабря 2007 года и переходом права собственности на товар к покупателю только по факту полной оплаты. Товар оплачен покупателем в срок.

В бухгалтерском учете у продавца данные операции были оформлены следующим образом:

Пример.

Организация А заключила с организацией Б договор купли-продажи объекта недвижимости. Акт приемки-передачи подписан 14 ноября 2007 года. Документы переданы на государственную регистрацию 2 февраля 2008 года. В настоящий момент государственная регистрация права еще не совершена.

Организация А не признает в бухгалтерском и налоговом учете доход от реализации основного средства до момента перехода права собственности на него (см. письмо Минфина России от 28.09.2006 № 07-05-06/241), однако она списывает объект с учета ввиду того, что он передан по акту покупателю, начисляет НДС по сделке и перечисляет его в бюджет, оформляя следующие проводки:

На дату государственной регистрации права собственности на здание за приобретателем организация А списывает расходы на продажу и признает доход в бухгалтерском и налоговом учете, оформляя следующие проводки:

А вот регистрация транспортных средств не связана с переходом прав собственности на них. Поэтому независимо от даты постановки на учет автомобиля в ГАИ-ГИБДД на нового собственника доход от реализации такого объекта признают на дату его передачи покупателю (см. письмо Минфина России от 20.11.2007 № 03-03-06/1/816).

Своя специфика признания доходов по датам имеется и у договоров мены.

В силу ст. 570 ГК РФ если законом или договором мены не предусмотрено иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств по передаче соответствующих товаров обеими сторонами.

Иными словами, пока товар передан только одной из сторон, право собственности сохраняется у каждого участника сделки именно на свой товар. Товар, переданный контрагенту, право собственности по которому сохраняется за передающей стороной, учитывается у получившей стороны на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». У передающей стороны такой товар числится в составе товаров, отгруженных на счете 45.

По мере выполнения сторонами обязательств по договору в учетных регистрах производятся следующие записи: товары (работы, услуги), поступившие по бартерной операции, право собственности на которые перешло, приходуются по дебету счетов производственных запасов, товаров или других счетов в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Одновременно на стоимость товаров (работ, услуг) уменьшается задолженность по счету 60 (или 76) в корреспонденции с кредитом счета 90 или 91 «Прочие доходы и расходы».

Товары и иное имущество, реализованные по товарообменной операции, отражаются по кредиту счетов продаж (прочих доходов/расходов) в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или 76 в размере стоимости товаров (работ, услуг), предусмотренной условиями бартера. Одновременно в дебет счетов продаж (прочих доходов/расходов) списывается себестоимость отгруженной организацией продукции (выполненной работы, оказанной услуги), товаров, основных средств и иного реализованного имущества в корреспонденции с соответствующими счетами учета этих ценностей.

Финансовый результат от вышеуказанной операции формируется по мере выполнения договора мены (единовременно или поэтапно в зависимости от условий договора) и списывается на счет 90, субсчет 9 (91, субсчет 9).

При обмене недвижимым имуществом право собственности на него возникает у стороны договора с момента государственной регистрации ею прав на полученную недвижимость (см. п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.09.2002 № 69).

При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) налогоплательщиком-комитентом (принципалом) датой получения дохода от реализации признается дата реализации принадлежащего комитенту (принципалу) имущества (имущественных прав), указанная в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете комиссионера (агента) (п. 3 ст. 271 НК РФ).

В силу ст. 999 ГК РФ по исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет. Статья 1008 ГК РФ устанавливает порядок отчета агента о ходе выполнения сделки. Однако налоговое законодательство (ст. 316 НК РФ) конкретизирует сроки подачи отчета: комиссионер обязан в течение трех дней с момента окончания отчетного периода, в котором произошла такая реализация, известить комитента о дате реализации принадлежавшего ему имущества, то есть отчет должен составляться и передаваться комитенту ежемесячно (независимо от условий договора).

Именно на основании отчета налогоплательщик-комитент (принципал) определяет сумму выручки от реализации на дату реализации (ст. 316 НК РФ) и формирует налоговую базу по НДС.

Форма отчета комиссионера может быть разработана сторонами договора и утверждена в качестве приложения к этому договору. В любом случае этот первичный документ должен содержать следующие реквизиты:

– название документа;

– дату составления документа;

– название организации-посредника;

– содержание операции (отгрузка товаров покупателю, поступление выручки);

– количество, цену и общую сумму товаров, отгруженных покупателям посредником;

– данные о состоянии расчетов между посредником и покупателями (если у комитента НДС начисляется «по оплате»);

– сведения о расходах посредника, которые комитент должен возместить;

– сумму комиссионного вознаграждения;

– наименование должностей лиц, которые составили документ, и их личные подписи.

О возникших у комитента (принципала) возражениях по отчету он должен сообщить комиссионеру (агенту) в течение 30 дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет при отсутствии иного соглашения считается принятым (ст. 999 и 1008 ГК РФ).

По требованию комитента, имеющего возражения по отчету, комиссионер обязан представить данные о сделках, заключенных во исполнение комиссионного поручения (п. 14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 № 85).

Датой получения дохода у налогоплательщика, применяющего кассовый метод, признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом (ст. 273 НК РФ).

3.6. Внереализационные доходы

В соответствии со ст. 250 НК РФ внереализационными доходами признаются доходы:1) от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) организации. При признании таких доходов должны учитываться их особенности:

согласно п. 1 ст. 43 НК РФ дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации. Таким образом, если при распределении дивидендов принцип пропорциональности был нарушен, доход не может быть признан дивидендом (см. письмо Минфина России от 30.01.2006 № 03-03-04/1/65);