Страница:

Вот глава ВВС РККА П. В. Рычагов на Совещании докладывает: «Из опыта современных прошедших и идущих войн авиационная плотность достигается до 25 самолетов на один километр фронта».

Из опыта каких войн он это рассчитал?! Дело в том, что уже перед его докладом выступающие обсуждали, что немцы в мае 1940 года ударили по французам на фронте 1000 км силами авиации в 2,5 тыс. самолетов, т. е. плотность авиациии была в 10 раз меньшей, чем берет за основу Рычагов. Далее.

С Кузнецовым солидаризировался Г. К. Жуков, который считал, что если «общая ширина участков главного удара в предпринимаемой операции должна быть не менее 100—150 км», то для обеспечения операции потребуется «30—35 авиационных дивизий», т. е. до 8000 самолетов.

А вот мысль из выступления Е. С. Птухина, генерал-лейтенанта, командующего ВВС Киевского особого военного округа: «Для того, чтобы уничтожить материальную часть на аэродромах (противника, з– Ю.М.), а мы считаем в среднем на аэродроме будет стоять 25—30 самолетов, нужно подумать о мощном ударе на этот аэродром. Значит, группа должна быть не менее 100—150 самолетов».

Правда, это как-то не координировалось с тем, что немцы с 10 мая 1940 года в течение трех дней проводили налет на 100 французских аэродромов на глубину до 400 км «мелкими группами без прикрытия истребителей» (Я. В. Смушкевич) и «было выведено из строя около 1000 самолетов»

(М. Н. Попов, генерал-лейтенант, командующий 1 Краснознаменной армией Дальневосточного фронта).

Давайте теперь сравним цифры Совещания с теми, которые через полгода показала война с немцами. Немцы завоевали господство в воздухе и наступали на РККА на фронте более чем в 3000 км. Исходя из «скромных цифр» П. В. Рычагова – 25 самолетов на 1 км фронта, – с которыми не согласны ни Кузнецов, ни Жуков, – немцы должны были бы иметь 75 000 самолетов. Но на 22 июня 1941 года они против 9917 наших самолетов в западных округах сосредоточили всего 2604 самолета (в три раза меньше, чем Жукову требовалось всего лишь для проведения фронтовой операции на фронте в 400 км). И завоевали господство в воздухе вплоть до 1943 г.!

Не менее щедро наши генералы относятся и к живой силе. В своем докладе Г. К. Жуков подсчитал, что для наступательной операции на фронте 400—450 км с главным ударом на фронте 100—150 км ему требуется «стрелковых дивизий порядка 85—100, 4—5 механизированных корпуса, 2—3 кавалерийских корпуса». Это свыше 1,9 млн. человек даже без артиллерийских, инженерных, транспортных, тыловых и прочих соединений и частей армейского и фронтового подчинения. Сравним: 22 июня 1941 года в сухопутные силы Германии на Восточном фронте протяженностью свыше 3000 км, входило всего 85 пехотных дивизий, а все эти силы составляли 3,3 млн. человек. Но немцы наступали до осени 1942 г. – до Кавказа! В ходе войны никогда ни один фронт ни в одной операции не имел плотности войск, запрошенной Жуковым.

Еще. Из доклада Г. К. Жукова следует, что ударная армия должна сосредоточить на «участке главного удара шириною 25—30 км… около 200 000 людей, 1500—2000 орудий, массу танков». Т. е. 7 человек на погонный метр фронта. С такой плотностью, надо сказать, и затоптать противника не сложно.

Немудрено, что и после войны материалы этого Совещания оставались секретными – слишком много вопросов они оставляют о профессиональной компетентности наших генералов.

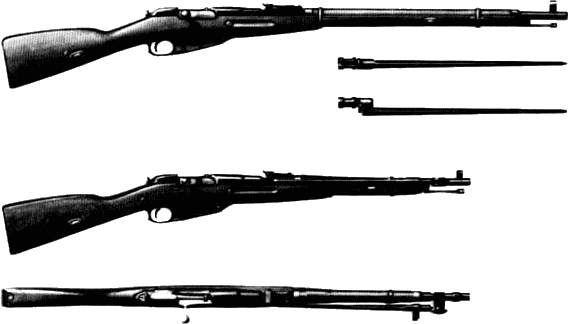

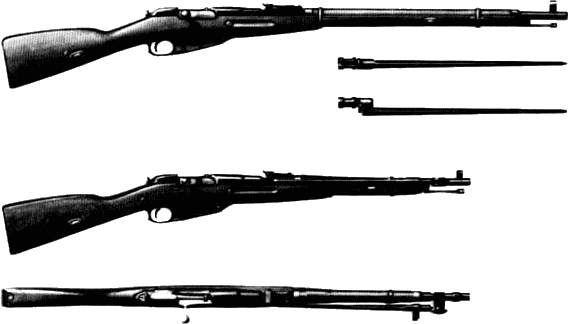

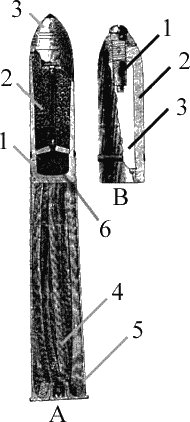

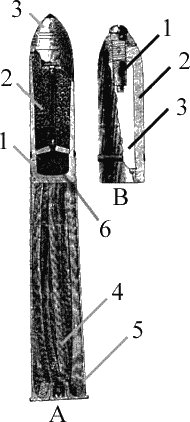

Взгляд на последний удар. Судя по многим факторам, последний удар в бою согласно советской военной мысли до– и военной поры наносился штыком. Пехота должна была сблизиться с противником до расстояния штыкового удара и поставить точку в бою рукопашной схваткой. Четырехгранный штык, который для других целей невозможно применить, был неотъемлемой частью винтовки Мосина – основного оружия советской пехоты. В 1944 году ее модернизировали в карабин, но штык оставили, причем несъемным. Даже автомат Калашникова 1947 года без штыка не мыслится. Штыковому бою учили пехоту и до войны, и всю войну. А у кавалерии шашка являлась обязательной для солдата – и кавалерия должна была последнюю точку в бою ставить холодным оружием.

Русская винтовка образца 1891/30 гг. и карабин образца 1944 г.

Русская винтовка образца 1891/30 гг. и карабин образца 1944 г.

Автомат Калашникова образца 1947 г. и модернизированный вариант образца 1959 г.

Автомат Калашникова образца 1947 г. и модернизированный вариант образца 1959 г.

У немцев к винтовке тоже полагался штык – ножевидный.[27] Но на фотографиях той войны нельзя увидеть немецкого солдата с винтовкой с примкнутым штыком. Штык носился только на поясе или на чехле лопатки. Связано это с тем, что немецкую пехоту штыковому и рукопашному бою не учили вовсе. Немецкие генералы от него начисто отказались. Соответственно из немецких кавалерийской дивизии и эскадронов (в составе разведбатальонов пехотных дивизий) были изъяты пики и палаши. Почему?

Думаю потому, что для нас атака – это был захват рубежа, а для немцев рубеж сам по себе не имел значения – им требовалось только уничтожение противника. В рукопашной схватке вероятность гибели своего солдата – 50 %. Для немцев такая цифра была недопустима. И последнюю точку в бою они ставили только огнем и с расстояния, при котором гибель своего солдата была минимально вероятной.

Соответственно немецкие генералы разрабатывали тактику и оружие пехоты так, чтобы иметь возможность поразить огнем противника везде, в любом укрытии без рукопашного боя. Нашим генералам при наличии штыка-молодца это, по-видимому, казалось излишеством.

Есть над чем думать

Надо ли любить войну?

Отчасти это понятно психологически: в военачальники стараются выводить отличившихся военных. Отличившихся где (в лучшем случае)? На войне. На какой? Правильно, на прошлой: переманивать полководцев из будущего человечество ещё не научилось.

Но немецкие генералы оказались гораздо лучше подготовлены к современной войне, чем наши. Какой урок можно из этого извлечь? Автор предлагает следующий рецепт: «будущая армия России обязана любить войну (выделено мной, – М.С.)», тогда она превратится в боевую, а не парадную силу.

Признавая правильность постановки вопроса, не могу с этим согласиться. Войну любить нельзя – нормальному человеку. Даже военному.

Человечество долго шло к пониманию преступности любой войны. Феодальное сознание воспринимало войну чуть ли не как нормальное состояние, а мир – как постыдное. Соответственно и призвание военного считалось естественным состоянием благородного человека (мужчины). Зачем и кому нужна была война – дело десятое: было бы желание повоевать, а повод найдётся.

К XX в. понимание того, что война – это состояние чрезвычайное, неизбежное зло, уже достаточно широко проникло в сознание. Сейчас это понимание стало всеобщим – и совершенно правильно.

Нет, любить войну никто не должен. А вот как сделать так, чтобы, не любя войну, военный ответственно относился бы к своему делу?

Но предрассудки живучи, а инерция прошлого сильна. Формирование государства трудящихся шло либо в войнах, либо в ожидании грандиозных войн. В сознании человек с винтовкой занял такое же место, как и люди с серпами и молотами. И, как следствие, – в СССР сформировалось довольно сильное сословие военщины.

Военщина – это та армия, которая не хочет быть обслугой трудящихся, а хочет занять место в лучшем случае рядом с ними, а то и выше.

Легко видеть, что, несмотря на усиленный партийный контроль, армия сохраняла признаки государства в государстве. У военных были и есть свои собственные суды (трибуналы) – причём до недавних пор сохранялось странное правило: если хоть один из подельников является военнослужащим, то и всех подсудимых судит военный трибунал; была своего рода экстерриториальность (как у оккупационных войск): надебоширившего военного милиция могла задержать только для передачи в комендатуру.

Это проявляется даже в мелочах. Например, в военной присяге, существовавшей в моё время, сохранялись такие странные слова: «…свято хранить военную и государственную тайну». Значит, есть какая-то там «государственная» тайна, а есть – поднимай выше – военная! Хотя ясно, что военная тайна – это разновидность государственной. Или персональные звания в СССР – они подразделялись почему-то на воинские и «специальные» (все остальные). Как бы с таким оттенком: «настоящие» (воинские) и «всякие разные». Хотя в крайнем случае именно воинские можно было бы (из уважения к военным) считать «специальными».

Короче, в советском обществе сохранилось неснятое противоречие между концепцией армии – защитницы трудящихся – и «остаточным» самосознанием военных как касты.

К сожалению, и сейчас часто проблему настоящего реформирования армии, превращения её в современную боеспособную силу пытаются решать на пути старого сознания – укрепления кастового самосознания военных. То есть усиления военщины. Ностальгически вспоминают, например, царские порядки, когда хулиган срывал с офицера погоны, тот, как и полагалось по кодексу чести, убивал обидчика, а суд… благополучно его оправдывал: дескать, каким бы мерзавцем офицер ни оказался, не дело «штафирки» вершить над ним суд.

Ерунда. Офицер не может кичиться перед народом погонами, вручёнными ему народом. Когда производство в офицеры шло от имени Государя императора – тогда это было ещё оправдано. Сейчас нет. (И недаром внедряется ныне такой комплекс: кичиться мундиром перед людьми может только офицер, служащий не народу, а Верховному Главнокомандующему). А вот граждане линчевать офицера за появление в неподобающем виде – вообще-то могут. Идёт такой: пряжка на боку, сапоги нечищенные, всмятку – прохожий сделал замечание. «А пошёл ты!» – раз-раз, сбежались сознательные граждане и повесили горе-офицера на фонаре! А суд их оправдал: проедая впрок народные средства, ты не должен оскорблять чувства тех, кого призван защищать!

Ну, это, конечно, преувеличение. А вот если сознательные граждане будут скопом отлавливать на улицах недостойных офицеров и сдавать их, куда надо, – от этого будет только польза.

На первый взгляд это глубоко неправильные рассуждения, унижающие достоинство военных, которое как раз надо бы любыми способами поднять. Не согласен.

Такой воображаемый пример. Существуют вытрезвители как печальная необходимость. Работник вытрезвителя – профессия, увы, необходимая. А теперь представим себе, что каждый такой работник на любое замечание постороннего будет подкручивать усы и, сверкая моноклем, заявлять:

– Па-прашу не тыкать! Я работник медвытрезвителя!..

Смешно. А почему? Потому что каждый должен требовать к себе такого уважения, какого он достоин. Но ведь армия-то – это такой же большой «вытрезвитель», который должен «протрезвлять» агрессора…

Традиционное кастовое самосознание военных ставило их над «штатской массой» (т. е. народом) вплоть до известного развлечения в виде «избиения штафирок». Армия же была такой «защитницей» общества, как драчливый муж, постоянно лезущий на жену с кулаками, – возможно когда-нибудь он её даже и защитит…

Но, парадоксальным образом, действенность военного сословия можно повысить не внедрением кастовости, а наоборот, чувством задолженности народу.

Военного держат в современном обществе исключительно для того, чтобы не содержать чужую армию. Его нужность также трудно определить, как и нужное количество охраны на охраняемом объекте: сколько их должно быть? Десять? Двое? Или лучше из экономии заменить их бабулями со свистком? Ответ на это может дать только ЧП.

Ответ на вопрос о достаточности армии может дать только война.

А пока нет войны военный должен понимать, что он как бы лишний член общества. Он должник. И он может наполовину оправдаться перед гражданами только тем, что вверенное ему оружие содержится в надлежащем порядке.

А полностью оправдаться он сможет, только проявив себя в войне. (Заметьте, достойно пройдя войну, он станет не героем – пусть даже и получив заслуженные награды, – а всего лишь оправдается перед обществом.) И нет ему прощения, если он и там окажется несостоятельным. Так военный начнёт подсознательно желать войны, даже ненавидя её.

Возвращаюсь к вопросу о готовности к войне. Военщина не может быть готова к серьёзной войне (как несостоятельной оказалась аргентинская армия супротив британской – и не только из-за технологического неравенства). Военщина не отвечает перед народом. Поэтому она любит парады, звания и золото мундиров. А на войне может с лёгким сердцем класть за раз сотни солдат. Ничего, это война… Если, конечно, не последует «высочайшего неудовольствия» от Верховного Главнокомандующего – тогда да, это неприятно. (Раз уж разговор начался с Великой Отечественной, можно будет привести запись в дневнике Геббельса от 1945 года: «по донесениям разведки», Сталин создал своим генералам особые условия, и «они живут, как паши». При том, что Геббельс пришёл к неприятному убеждению, что «военное руководство Советского союза состоит из лучшего, чем наш, класса».)

И только когда военщина будет окончательно уничтожена как сословие, мы сможем, наконец, увидеть настоящую заботу о солдате.

Война в наше время, слава Богу, редкость. А враг – он всегда с нами.

Это прекрасно видно по американским фильмам. Большинство триллеров – про маньяков-убийц, массами произрастающих во вполне процветающей стране. И на каждого такого маньяка приходится герой, который с ним разделывается.

Хорошие фильмы ставят американцы. А главное – добрые: в конце обязательно этот маньяк с простреленной башкой картинно падает со скалы (или с крыши небоскрёба).

В мирное время нет внешнего врага – есть внутренний. Есть выродки и потрошители, которых надо (я уже об этом писал) торжественно расстреливать. Чтобы расстреливали передовые трудящиеся, а детишки смотрели и говорили, что, когда они вырастут, они станут такими же (не маньяками, конечно) передовыми трудящимися.

Люди должны быть готовыми убивать. (Например, можно в комплекс молодого бойца ввести выстрел в затылок соломенному чучелу.) Тогда и адаптация к войне произойдёт быстрее. (Что мы и видели на примере чеченцев.)

В Ветхом Завете, напичканном призывами убивать, убивать и ещё раз убивать, стоит и решительное повеление: не убий! Его смысл можно понять (если, конечно, не превращать христианство в дурдом), только зная, что убивать для людей того времени было занятием вполне привычным. Наше время, напичканное заповедями «не убий», требует, чтобы их также уравновесили ещё и священной обязанностью убивать.

И опять же, возникает проблема, в своё время поднятая А. К. Злобиным, – о вооружении свободного гражданина.

Солдату-«винтику» с опаской дают автомат и насильно гонят его в бой. Сознательный гражданин идёт в бой сам; более того, оружие ему доверяют и в мирное время.

Наверное мощь германской армии основывалась ещё и на том, что в немецком обществе существовали более прочные традиции вооруженного народа. И наше счастье, что Советское Правительство с опаской, но тоже старалось приучить широкие массы к винтовкам и танкам.

Когда-то в незапамятные времена существовал ЧОН – Части Особого Назначения. Туда записывались комсомольцы, которые при необходимости хватали винтовки, садились на лошадей и спешили туда, где произошла вражья вылазка.

Когда убегают дезертиры или зэки – где ЧОН? Правильно, его давно нет. На их поимку бросают солдат и милиционеров. А чоновцы выродились в дружинников («В случае чего – свисти!»).

Восстановление ЧОНа, милиции в полном смысле слова, могло бы стать прекрасной школой военного дела для широких масс. Не нравится быть палачом, хочешь побеждать противника в «честном бою» (не стыдятся же употреблять такие слова в эпоху оружия массового поражения!) – бери карабин и иди по лесу в ожидании, когда из-за кустов вооруженный автоматом рецидивист даст очередь…

В известном смысле победа в войне связана с развитием самоуправления. Люди, умеющие навести порядок у себя, быстрее смогут включиться и в отпор врагу.

В заключение хотелось бы пожелать, чтобы читатели не просто рассуждали о войне, но и всерьёз задумывались о том, насколько близка к нам Третья Мировая. Увы, похоже, пока что все находятся под гипнозом «Конца истории» Фукуямы. Но, возможно, «близ есть при дверех»…

М. М. Саяпин

Глава 5

Танковые войска

Из опыта каких войн он это рассчитал?! Дело в том, что уже перед его докладом выступающие обсуждали, что немцы в мае 1940 года ударили по французам на фронте 1000 км силами авиации в 2,5 тыс. самолетов, т. е. плотность авиациии была в 10 раз меньшей, чем берет за основу Рычагов. Далее.

«Необходимо сделать вывод, что в современной войне на главном, решающем направлении (примерно по фронту 100—150 км, – Ю.М.) в составе фронта будет действовать не менее 15—16 дивизий, т. е. 3500—4000 самолетов».С П. В. Рычаговым не согласился, в частности, прославившийся громкими поражениями в последовавшей войне Ф. И. Кузнецов, генерал-лейтенант, командующий войсками Северо-Кавказского военного округа: «Я считаю, что эта цифра должна быть значительно больше».

С Кузнецовым солидаризировался Г. К. Жуков, который считал, что если «общая ширина участков главного удара в предпринимаемой операции должна быть не менее 100—150 км», то для обеспечения операции потребуется «30—35 авиационных дивизий», т. е. до 8000 самолетов.

А вот мысль из выступления Е. С. Птухина, генерал-лейтенанта, командующего ВВС Киевского особого военного округа: «Для того, чтобы уничтожить материальную часть на аэродромах (противника, з– Ю.М.), а мы считаем в среднем на аэродроме будет стоять 25—30 самолетов, нужно подумать о мощном ударе на этот аэродром. Значит, группа должна быть не менее 100—150 самолетов».

Правда, это как-то не координировалось с тем, что немцы с 10 мая 1940 года в течение трех дней проводили налет на 100 французских аэродромов на глубину до 400 км «мелкими группами без прикрытия истребителей» (Я. В. Смушкевич) и «было выведено из строя около 1000 самолетов»

(М. Н. Попов, генерал-лейтенант, командующий 1 Краснознаменной армией Дальневосточного фронта).

Давайте теперь сравним цифры Совещания с теми, которые через полгода показала война с немцами. Немцы завоевали господство в воздухе и наступали на РККА на фронте более чем в 3000 км. Исходя из «скромных цифр» П. В. Рычагова – 25 самолетов на 1 км фронта, – с которыми не согласны ни Кузнецов, ни Жуков, – немцы должны были бы иметь 75 000 самолетов. Но на 22 июня 1941 года они против 9917 наших самолетов в западных округах сосредоточили всего 2604 самолета (в три раза меньше, чем Жукову требовалось всего лишь для проведения фронтовой операции на фронте в 400 км). И завоевали господство в воздухе вплоть до 1943 г.!

Не менее щедро наши генералы относятся и к живой силе. В своем докладе Г. К. Жуков подсчитал, что для наступательной операции на фронте 400—450 км с главным ударом на фронте 100—150 км ему требуется «стрелковых дивизий порядка 85—100, 4—5 механизированных корпуса, 2—3 кавалерийских корпуса». Это свыше 1,9 млн. человек даже без артиллерийских, инженерных, транспортных, тыловых и прочих соединений и частей армейского и фронтового подчинения. Сравним: 22 июня 1941 года в сухопутные силы Германии на Восточном фронте протяженностью свыше 3000 км, входило всего 85 пехотных дивизий, а все эти силы составляли 3,3 млн. человек. Но немцы наступали до осени 1942 г. – до Кавказа! В ходе войны никогда ни один фронт ни в одной операции не имел плотности войск, запрошенной Жуковым.

Еще. Из доклада Г. К. Жукова следует, что ударная армия должна сосредоточить на «участке главного удара шириною 25—30 км… около 200 000 людей, 1500—2000 орудий, массу танков». Т. е. 7 человек на погонный метр фронта. С такой плотностью, надо сказать, и затоптать противника не сложно.

Немудрено, что и после войны материалы этого Совещания оставались секретными – слишком много вопросов они оставляют о профессиональной компетентности наших генералов.

Взгляд на последний удар. Судя по многим факторам, последний удар в бою согласно советской военной мысли до– и военной поры наносился штыком. Пехота должна была сблизиться с противником до расстояния штыкового удара и поставить точку в бою рукопашной схваткой. Четырехгранный штык, который для других целей невозможно применить, был неотъемлемой частью винтовки Мосина – основного оружия советской пехоты. В 1944 году ее модернизировали в карабин, но штык оставили, причем несъемным. Даже автомат Калашникова 1947 года без штыка не мыслится. Штыковому бою учили пехоту и до войны, и всю войну. А у кавалерии шашка являлась обязательной для солдата – и кавалерия должна была последнюю точку в бою ставить холодным оружием.

У немцев к винтовке тоже полагался штык – ножевидный.[27] Но на фотографиях той войны нельзя увидеть немецкого солдата с винтовкой с примкнутым штыком. Штык носился только на поясе или на чехле лопатки. Связано это с тем, что немецкую пехоту штыковому и рукопашному бою не учили вовсе. Немецкие генералы от него начисто отказались. Соответственно из немецких кавалерийской дивизии и эскадронов (в составе разведбатальонов пехотных дивизий) были изъяты пики и палаши. Почему?

Думаю потому, что для нас атака – это был захват рубежа, а для немцев рубеж сам по себе не имел значения – им требовалось только уничтожение противника. В рукопашной схватке вероятность гибели своего солдата – 50 %. Для немцев такая цифра была недопустима. И последнюю точку в бою они ставили только огнем и с расстояния, при котором гибель своего солдата была минимально вероятной.

Соответственно немецкие генералы разрабатывали тактику и оружие пехоты так, чтобы иметь возможность поразить огнем противника везде, в любом укрытии без рукопашного боя. Нашим генералам при наличии штыка-молодца это, по-видимому, казалось излишеством.

Есть над чем думать

Видите ли, когда мы разбираемся, почему наша авиация уступала немецкой, видим те проблемы, которые были в стране с производством авиамоторов, то это все же объективная, независящая от тогдашних наших предков, причина. В 1913 г., к примеру, царские ВУЗы подготовили всего 1821 инженера абсолютно всех специальностей. Это был настолько низкий старт, что как потом большевики ни торопились, а к финишу успеть было нельзя – нельзя было достигнуть высокого уровня во всех отраслях науки и техники.

Но то, что я обсуждал выше, касается не уровня техники как такового, а разумного выбора ее генералами и разумного применения ее в бою. Генералы-то в России всегда были. Причина не в низком уровне боевой техники, а в хронически низком уровне генеральского профессионализма в мирное время. А отсюда и пренебрежение тактикой, и отсутствие радиосвязи, и т. д. Между прочим, А. П. Паршев, оценивая состояние нынешних российских офицеров, сделал вывод, что и они (в среднем, разумеется) органически не любят оружия. Это правильно, но думаю, что это всего лишь следствие. А причина в том, что среднее российское офицерство и генеральство хронически не любит войну – дело, которому они взялись служить. Они любят деньги, почет, должности, пенсию, но не военное дело.

Русский народ, который веками больше воевал, чем строил, войну вправе ненавидеть, есть основания. Но русская армия обязана любить войну, ибо только любящая войну армия является надежной гарантией мира. (Враги в виду такой армии просто побоятся тронуть Россию). На кой черт нам в армии пацифисты, почему мы обязаны их держать на своей шее?

И ведь та война – это не исключение. Возьмите русско-японскую войну.

На начало века было отработано три типа артиллерийских снарядов. Они представляли собой цилиндр с конусной головной частью. Наиболее дешевым была осколочная граната – толстостенный цилиндр с небольшим количеством взрывчатки и латунным взрывателем мгновенного ударного действия. Далее шла бомба или фугасный снаряд – такой же стальной цилиндр, но тонкостенный, с примерно двойным количеством взрывчатки и латунным взрывателем, срабатывающим при полной остановке снаряда.

Самым дорогим снарядом была шрапнель, по сути пушечка, которой пушки стреляли. Цилиндр снаряда был стволом этой пушечки, на дне его был порох, а сам ствол был заполнен шариками (шрапнельными пулями) из сплава свинца с сурьмой. У шрапнели был очень сложный взрыватель из очень дорогого в то время алюминия, он имел (у трехдюймовой шрапнели) 130 делений, установка на которые позволяла произвести срабатывание шрапнели в воздухе на любом участке траектории до дальности 5,2 км. Выстрел шрапнели в воздухе посылал на врага сверху вперед 260 пуль, и эффективность шрапнели при стрельбе по открыто расположенному противнику была чуть ли не вдвое выше, чем осколочной гранаты.

Самым дорогим снарядом была шрапнель, по сути пушечка, которой пушки стреляли. Цилиндр снаряда был стволом этой пушечки, на дне его был порох, а сам ствол был заполнен шариками (шрапнельными пулями) из сплава свинца с сурьмой. У шрапнели был очень сложный взрыватель из очень дорогого в то время алюминия, он имел (у трехдюймовой шрапнели) 130 делений, установка на которые позволяла произвести срабатывание шрапнели в воздухе на любом участке траектории до дальности 5,2 км. Выстрел шрапнели в воздухе посылал на врага сверху вперед 260 пуль, и эффективность шрапнели при стрельбе по открыто расположенному противнику была чуть ли не вдвое выше, чем осколочной гранаты.

Но, повторяю, шрапнель была очень дорогим изделием как по применяемым материалам, так и по сложности изготовления.

Так вот, в начале века русские генералы были очарованы шрапнелью, и в 1904 г. русская армия выступила на войну с Японией, имея в зарядных ящиках полевой артиллерии исключительно шрапнель. Но что произошло. Японцы начали строить полевые укрепления и прятаться в деревнях под глинобитными перекрытиями китайских фанз. Пули шрапнели не пробивали брустверов окопов и глинобитных стен, артиллерия, не имея вобщем-то дешевых фугасных снарядов, ничем не могла помочь пехоте, и русская пехота шла в атаку на укрепленного противника, неся огромные потери от японского ружейно-пулеметного огня.

Сделали ли наши военные теоретики выводы к началу Первой Мировой войны? Сделали. Но какие?!

Они пришли к выводу о малой эффективности артиллерии вообще, о том, что основные потери в будущей войне последуют от ружейно-пулеметного огня. Эта теория внесла в практику два следствия. Во-первых, количество гаубичной, крупнокалиберной артиллерии в армии было сокращено до пределов, необходимых для взятия крепостей у австрийцев и немцев, а запас артиллерийских снарядов к полевым пушкам был сделан столь малым, что был израсходован через несколько месяцев войны. И с 1915 по 1917 г. наша пехота хронически не имела поддержки своей артиллерии.[28]

Единственными, кто все предусмотрел для будущей войны – и количество артиллерии и ее состав, – немецкие генералы. Так что особо пенять советским генералам не приходится – царские были не лучше. Может, они в чем-то были и профессиональнее, но, зато советские офицеры и генералы дрались более яростно, меньше сдавались в плен и быстрее учились в боях, что с горечью констатируют немецкие генералы из тех, кто воевал обе мировые войны.

Это утешение, но его мало. Будущая армия России обязана любить войну, любить свое дело, стараться не в карьере, а именно в деле войны достичь максимальных творческих результатов. Наши генералы должны быть как прусские генералы, но только лучше.

Поскольку только мозги генералов и офицеров, их преданность своему делу – универсальное оружие победы!

Ю. И. Мухин

Но то, что я обсуждал выше, касается не уровня техники как такового, а разумного выбора ее генералами и разумного применения ее в бою. Генералы-то в России всегда были. Причина не в низком уровне боевой техники, а в хронически низком уровне генеральского профессионализма в мирное время. А отсюда и пренебрежение тактикой, и отсутствие радиосвязи, и т. д. Между прочим, А. П. Паршев, оценивая состояние нынешних российских офицеров, сделал вывод, что и они (в среднем, разумеется) органически не любят оружия. Это правильно, но думаю, что это всего лишь следствие. А причина в том, что среднее российское офицерство и генеральство хронически не любит войну – дело, которому они взялись служить. Они любят деньги, почет, должности, пенсию, но не военное дело.

Русский народ, который веками больше воевал, чем строил, войну вправе ненавидеть, есть основания. Но русская армия обязана любить войну, ибо только любящая войну армия является надежной гарантией мира. (Враги в виду такой армии просто побоятся тронуть Россию). На кой черт нам в армии пацифисты, почему мы обязаны их держать на своей шее?

И ведь та война – это не исключение. Возьмите русско-японскую войну.

На начало века было отработано три типа артиллерийских снарядов. Они представляли собой цилиндр с конусной головной частью. Наиболее дешевым была осколочная граната – толстостенный цилиндр с небольшим количеством взрывчатки и латунным взрывателем мгновенного ударного действия. Далее шла бомба или фугасный снаряд – такой же стальной цилиндр, но тонкостенный, с примерно двойным количеством взрывчатки и латунным взрывателем, срабатывающим при полной остановке снаряда.

Но, повторяю, шрапнель была очень дорогим изделием как по применяемым материалам, так и по сложности изготовления.

Так вот, в начале века русские генералы были очарованы шрапнелью, и в 1904 г. русская армия выступила на войну с Японией, имея в зарядных ящиках полевой артиллерии исключительно шрапнель. Но что произошло. Японцы начали строить полевые укрепления и прятаться в деревнях под глинобитными перекрытиями китайских фанз. Пули шрапнели не пробивали брустверов окопов и глинобитных стен, артиллерия, не имея вобщем-то дешевых фугасных снарядов, ничем не могла помочь пехоте, и русская пехота шла в атаку на укрепленного противника, неся огромные потери от японского ружейно-пулеметного огня.

Сделали ли наши военные теоретики выводы к началу Первой Мировой войны? Сделали. Но какие?!

Они пришли к выводу о малой эффективности артиллерии вообще, о том, что основные потери в будущей войне последуют от ружейно-пулеметного огня. Эта теория внесла в практику два следствия. Во-первых, количество гаубичной, крупнокалиберной артиллерии в армии было сокращено до пределов, необходимых для взятия крепостей у австрийцев и немцев, а запас артиллерийских снарядов к полевым пушкам был сделан столь малым, что был израсходован через несколько месяцев войны. И с 1915 по 1917 г. наша пехота хронически не имела поддержки своей артиллерии.[28]

Единственными, кто все предусмотрел для будущей войны – и количество артиллерии и ее состав, – немецкие генералы. Так что особо пенять советским генералам не приходится – царские были не лучше. Может, они в чем-то были и профессиональнее, но, зато советские офицеры и генералы дрались более яростно, меньше сдавались в плен и быстрее учились в боях, что с горечью констатируют немецкие генералы из тех, кто воевал обе мировые войны.

Это утешение, но его мало. Будущая армия России обязана любить войну, любить свое дело, стараться не в карьере, а именно в деле войны достичь максимальных творческих результатов. Наши генералы должны быть как прусские генералы, но только лучше.

Поскольку только мозги генералов и офицеров, их преданность своему делу – универсальное оружие победы!

Ю. И. Мухин

Надо ли любить войну?

Генералы прошлой войны

Ю. И. Мухин поставил очень серьёзную проблему: почему наши генералы всё время готовятся к прошлой войне? Причём даже опыт победоносной Великой Отечественной подтверждает этот горький вывод.Отчасти это понятно психологически: в военачальники стараются выводить отличившихся военных. Отличившихся где (в лучшем случае)? На войне. На какой? Правильно, на прошлой: переманивать полководцев из будущего человечество ещё не научилось.

Но немецкие генералы оказались гораздо лучше подготовлены к современной войне, чем наши. Какой урок можно из этого извлечь? Автор предлагает следующий рецепт: «будущая армия России обязана любить войну (выделено мной, – М.С.)», тогда она превратится в боевую, а не парадную силу.

Признавая правильность постановки вопроса, не могу с этим согласиться. Войну любить нельзя – нормальному человеку. Даже военному.

Человечество долго шло к пониманию преступности любой войны. Феодальное сознание воспринимало войну чуть ли не как нормальное состояние, а мир – как постыдное. Соответственно и призвание военного считалось естественным состоянием благородного человека (мужчины). Зачем и кому нужна была война – дело десятое: было бы желание повоевать, а повод найдётся.

К XX в. понимание того, что война – это состояние чрезвычайное, неизбежное зло, уже достаточно широко проникло в сознание. Сейчас это понимание стало всеобщим – и совершенно правильно.

Нет, любить войну никто не должен. А вот как сделать так, чтобы, не любя войну, военный ответственно относился бы к своему делу?

Долой военщину!

Советская власть придала этой тенденции революционный характер. Во главу угла был поставлен трудящийся. А, значит, армия заняла подобающее ей подчинённое место обслуживания трудящихся, охраны их мирного труда. И сам военный тогда мог считаться полноценным членом общества трудящихся, когда можно было рассматривать его самого как специфического трудящегося тоже.Но предрассудки живучи, а инерция прошлого сильна. Формирование государства трудящихся шло либо в войнах, либо в ожидании грандиозных войн. В сознании человек с винтовкой занял такое же место, как и люди с серпами и молотами. И, как следствие, – в СССР сформировалось довольно сильное сословие военщины.

Военщина – это та армия, которая не хочет быть обслугой трудящихся, а хочет занять место в лучшем случае рядом с ними, а то и выше.

Легко видеть, что, несмотря на усиленный партийный контроль, армия сохраняла признаки государства в государстве. У военных были и есть свои собственные суды (трибуналы) – причём до недавних пор сохранялось странное правило: если хоть один из подельников является военнослужащим, то и всех подсудимых судит военный трибунал; была своего рода экстерриториальность (как у оккупационных войск): надебоширившего военного милиция могла задержать только для передачи в комендатуру.

Это проявляется даже в мелочах. Например, в военной присяге, существовавшей в моё время, сохранялись такие странные слова: «…свято хранить военную и государственную тайну». Значит, есть какая-то там «государственная» тайна, а есть – поднимай выше – военная! Хотя ясно, что военная тайна – это разновидность государственной. Или персональные звания в СССР – они подразделялись почему-то на воинские и «специальные» (все остальные). Как бы с таким оттенком: «настоящие» (воинские) и «всякие разные». Хотя в крайнем случае именно воинские можно было бы (из уважения к военным) считать «специальными».

Короче, в советском обществе сохранилось неснятое противоречие между концепцией армии – защитницы трудящихся – и «остаточным» самосознанием военных как касты.

К сожалению, и сейчас часто проблему настоящего реформирования армии, превращения её в современную боеспособную силу пытаются решать на пути старого сознания – укрепления кастового самосознания военных. То есть усиления военщины. Ностальгически вспоминают, например, царские порядки, когда хулиган срывал с офицера погоны, тот, как и полагалось по кодексу чести, убивал обидчика, а суд… благополучно его оправдывал: дескать, каким бы мерзавцем офицер ни оказался, не дело «штафирки» вершить над ним суд.

Ерунда. Офицер не может кичиться перед народом погонами, вручёнными ему народом. Когда производство в офицеры шло от имени Государя императора – тогда это было ещё оправдано. Сейчас нет. (И недаром внедряется ныне такой комплекс: кичиться мундиром перед людьми может только офицер, служащий не народу, а Верховному Главнокомандующему). А вот граждане линчевать офицера за появление в неподобающем виде – вообще-то могут. Идёт такой: пряжка на боку, сапоги нечищенные, всмятку – прохожий сделал замечание. «А пошёл ты!» – раз-раз, сбежались сознательные граждане и повесили горе-офицера на фонаре! А суд их оправдал: проедая впрок народные средства, ты не должен оскорблять чувства тех, кого призван защищать!

Ну, это, конечно, преувеличение. А вот если сознательные граждане будут скопом отлавливать на улицах недостойных офицеров и сдавать их, куда надо, – от этого будет только польза.

На первый взгляд это глубоко неправильные рассуждения, унижающие достоинство военных, которое как раз надо бы любыми способами поднять. Не согласен.

Такой воображаемый пример. Существуют вытрезвители как печальная необходимость. Работник вытрезвителя – профессия, увы, необходимая. А теперь представим себе, что каждый такой работник на любое замечание постороннего будет подкручивать усы и, сверкая моноклем, заявлять:

– Па-прашу не тыкать! Я работник медвытрезвителя!..

Смешно. А почему? Потому что каждый должен требовать к себе такого уважения, какого он достоин. Но ведь армия-то – это такой же большой «вытрезвитель», который должен «протрезвлять» агрессора…

Традиционное кастовое самосознание военных ставило их над «штатской массой» (т. е. народом) вплоть до известного развлечения в виде «избиения штафирок». Армия же была такой «защитницей» общества, как драчливый муж, постоянно лезущий на жену с кулаками, – возможно когда-нибудь он её даже и защитит…

Но, парадоксальным образом, действенность военного сословия можно повысить не внедрением кастовости, а наоборот, чувством задолженности народу.

Военного держат в современном обществе исключительно для того, чтобы не содержать чужую армию. Его нужность также трудно определить, как и нужное количество охраны на охраняемом объекте: сколько их должно быть? Десять? Двое? Или лучше из экономии заменить их бабулями со свистком? Ответ на это может дать только ЧП.

Ответ на вопрос о достаточности армии может дать только война.

А пока нет войны военный должен понимать, что он как бы лишний член общества. Он должник. И он может наполовину оправдаться перед гражданами только тем, что вверенное ему оружие содержится в надлежащем порядке.

А полностью оправдаться он сможет, только проявив себя в войне. (Заметьте, достойно пройдя войну, он станет не героем – пусть даже и получив заслуженные награды, – а всего лишь оправдается перед обществом.) И нет ему прощения, если он и там окажется несостоятельным. Так военный начнёт подсознательно желать войны, даже ненавидя её.

Возвращаюсь к вопросу о готовности к войне. Военщина не может быть готова к серьёзной войне (как несостоятельной оказалась аргентинская армия супротив британской – и не только из-за технологического неравенства). Военщина не отвечает перед народом. Поэтому она любит парады, звания и золото мундиров. А на войне может с лёгким сердцем класть за раз сотни солдат. Ничего, это война… Если, конечно, не последует «высочайшего неудовольствия» от Верховного Главнокомандующего – тогда да, это неприятно. (Раз уж разговор начался с Великой Отечественной, можно будет привести запись в дневнике Геббельса от 1945 года: «по донесениям разведки», Сталин создал своим генералам особые условия, и «они живут, как паши». При том, что Геббельс пришёл к неприятному убеждению, что «военное руководство Советского союза состоит из лучшего, чем наш, класса».)

И только когда военщина будет окончательно уничтожена как сословие, мы сможем, наконец, увидеть настоящую заботу о солдате.

Убивайте, убивайте, убивайте!..

Не надо обвинять меня в пацифизме. Да, войну любить нельзя. Но вот приучать людей убивать врага (и любить это занятие) – можно и нужно.Война в наше время, слава Богу, редкость. А враг – он всегда с нами.

Это прекрасно видно по американским фильмам. Большинство триллеров – про маньяков-убийц, массами произрастающих во вполне процветающей стране. И на каждого такого маньяка приходится герой, который с ним разделывается.

Хорошие фильмы ставят американцы. А главное – добрые: в конце обязательно этот маньяк с простреленной башкой картинно падает со скалы (или с крыши небоскрёба).

В мирное время нет внешнего врага – есть внутренний. Есть выродки и потрошители, которых надо (я уже об этом писал) торжественно расстреливать. Чтобы расстреливали передовые трудящиеся, а детишки смотрели и говорили, что, когда они вырастут, они станут такими же (не маньяками, конечно) передовыми трудящимися.

Люди должны быть готовыми убивать. (Например, можно в комплекс молодого бойца ввести выстрел в затылок соломенному чучелу.) Тогда и адаптация к войне произойдёт быстрее. (Что мы и видели на примере чеченцев.)

В Ветхом Завете, напичканном призывами убивать, убивать и ещё раз убивать, стоит и решительное повеление: не убий! Его смысл можно понять (если, конечно, не превращать христианство в дурдом), только зная, что убивать для людей того времени было занятием вполне привычным. Наше время, напичканное заповедями «не убий», требует, чтобы их также уравновесили ещё и священной обязанностью убивать.

И опять же, возникает проблема, в своё время поднятая А. К. Злобиным, – о вооружении свободного гражданина.

Солдату-«винтику» с опаской дают автомат и насильно гонят его в бой. Сознательный гражданин идёт в бой сам; более того, оружие ему доверяют и в мирное время.

Наверное мощь германской армии основывалась ещё и на том, что в немецком обществе существовали более прочные традиции вооруженного народа. И наше счастье, что Советское Правительство с опаской, но тоже старалось приучить широкие массы к винтовкам и танкам.

Когда-то в незапамятные времена существовал ЧОН – Части Особого Назначения. Туда записывались комсомольцы, которые при необходимости хватали винтовки, садились на лошадей и спешили туда, где произошла вражья вылазка.

Когда убегают дезертиры или зэки – где ЧОН? Правильно, его давно нет. На их поимку бросают солдат и милиционеров. А чоновцы выродились в дружинников («В случае чего – свисти!»).

Восстановление ЧОНа, милиции в полном смысле слова, могло бы стать прекрасной школой военного дела для широких масс. Не нравится быть палачом, хочешь побеждать противника в «честном бою» (не стыдятся же употреблять такие слова в эпоху оружия массового поражения!) – бери карабин и иди по лесу в ожидании, когда из-за кустов вооруженный автоматом рецидивист даст очередь…

В известном смысле победа в войне связана с развитием самоуправления. Люди, умеющие навести порядок у себя, быстрее смогут включиться и в отпор врагу.

В заключение хотелось бы пожелать, чтобы читатели не просто рассуждали о войне, но и всерьёз задумывались о том, насколько близка к нам Третья Мировая. Увы, похоже, пока что все находятся под гипнозом «Конца истории» Фукуямы. Но, возможно, «близ есть при дверех»…

М. М. Саяпин

Глава 5

ПОНИМАЙ ВОЙНУ

Танковые войска

Мы затеяли обсуждение причин поражений в той войне для того, чтобы понять, как победить в будущей войне и этим ее предотвратить. Мне хотелось бы сообщить читателям, какие уроки лично я получил, участвуя в этой дискуссии. О связи в бою, о взаимодействии сил и средств я уже написал. Но я сделал для себя и сугубо профессиональный вывод, ведь по военной профессии я командир взвода средних танков.

Это звучит парадоксально, но я пришел к выводу, что танковые войска как таковые не имеют никакого боевого смысла, и современные танки типа Т-80 – дорогие игрушки, ничего не дающие для победы.

Сначала поясню, какие танковые войска я имею в виду.

У нас, да и в любой армии, основой (главной силой) сухопутных войск является пехота, или, как ее по-современному принято называть, мотострелки. А главной ударной силой сухопутных войск считаются танковые войска.

Сегодня (строго говоря – по состоянию на 1972 г., когда я проходил сборы, но, думаю, с тех пор никаких существенных изменений не произошло) наши стрелковые войска по сути являются стрелково-танковыми. В стрелковом полку на 3 стрелковых батальона, которые передвигаются на бронетранспортерах или боевых машинах пехоты, имеется и танковый батальон. У танкистов этих батальонов красные петлицы, как и у стрелков.

Кроме этих танкистов имеются собственно танковые войска. В чисто танковых полках имеется только 3 танковых батальона, никаких более-менее серьезных стрелковых подразделений в танковых полках и дивизиях нет. Танкисты этих войск носят черные петлицы, и когда я говорю, что танковые войска не имеют смысла, то имею в виду именно эти танковые полки, дивизии и их объединения.

Пришел я к этой мысли, пытаясь проследить за мыслью немцев, строивших свою армию в канун и в ходе Второй Мировой войны. Тут важно не просто отмечать то, что они имели, а причину того, почему они это имели, зачем и что от этого они хотели получить. Это важно понимать потому, что и у них не всегда было всего в достатке, и они часто исходили не из идеала, а из конкретных возможностей. Но при этом немцы сохраняли трезвость в вопросе о том, как победить в бою. (Чем больше узнаешь немцев, тем больше возникает уважения к своим отцам и дедам, сумевшим завалить такого мощного противника).

Это звучит парадоксально, но я пришел к выводу, что танковые войска как таковые не имеют никакого боевого смысла, и современные танки типа Т-80 – дорогие игрушки, ничего не дающие для победы.

Сначала поясню, какие танковые войска я имею в виду.

У нас, да и в любой армии, основой (главной силой) сухопутных войск является пехота, или, как ее по-современному принято называть, мотострелки. А главной ударной силой сухопутных войск считаются танковые войска.

Сегодня (строго говоря – по состоянию на 1972 г., когда я проходил сборы, но, думаю, с тех пор никаких существенных изменений не произошло) наши стрелковые войска по сути являются стрелково-танковыми. В стрелковом полку на 3 стрелковых батальона, которые передвигаются на бронетранспортерах или боевых машинах пехоты, имеется и танковый батальон. У танкистов этих батальонов красные петлицы, как и у стрелков.

Кроме этих танкистов имеются собственно танковые войска. В чисто танковых полках имеется только 3 танковых батальона, никаких более-менее серьезных стрелковых подразделений в танковых полках и дивизиях нет. Танкисты этих войск носят черные петлицы, и когда я говорю, что танковые войска не имеют смысла, то имею в виду именно эти танковые полки, дивизии и их объединения.

Пришел я к этой мысли, пытаясь проследить за мыслью немцев, строивших свою армию в канун и в ходе Второй Мировой войны. Тут важно не просто отмечать то, что они имели, а причину того, почему они это имели, зачем и что от этого они хотели получить. Это важно понимать потому, что и у них не всегда было всего в достатке, и они часто исходили не из идеала, а из конкретных возможностей. Но при этом немцы сохраняли трезвость в вопросе о том, как победить в бою. (Чем больше узнаешь немцев, тем больше возникает уважения к своим отцам и дедам, сумевшим завалить такого мощного противника).