Страница:

Тактика восстания заключалась в подрыве греческого контроля в провинциях для его последующего ослабления в Иерусалиме, который был отрезан восставшими от военных баз и других центров страны. Это восстание вошло в историю под именем сына Маттати Иуды Маккавея, который вместе со своими братьями возглавлял военные действия с 166 по 160 г. до н. э. Ему удалось одержать несколько внушительных военных побед и даже захватить Иерусалим.

В иудейской истории Иуда Маккавей считается выдающимся полководцем. Фактически восстание Маккавеев дало возможность освободиться от влияния Греции, обеспечив политическое доминирование рода Хасмонеев в Иудее и свободу вероисповедания. Военный успех не всегда сопутствовал повстанцам. Иуда Маккавей пал в бою в 160 г. до н. э., а его братья перешли к тактике партизанской войны. Сопротивление продолжалось до 152 г. до н. э., когда раздоры в династии Селевкидов превратили армию Маккавеев в важный фактор, с которым должен был считаться претендент на престол. По этой причине царь Сирии Александр Балас назначил первосвященником Иудеи Ионатана, брата Иуды Маккавея. Эту должность представители рода Хасмонеев занимали на протяжении 150 лет. Иудея за десятилетие усилилась в военном отношении, расширила свои границы и добилась политической самостоятельности. В 142 г. до н. э. правитель Селевкидского государства был вынужден освободить Иудею от уплаты дани, что означало обретение независимости и завершение 25летней борьбы, начавшейся восстанием против политики Антиоха Эпифана.

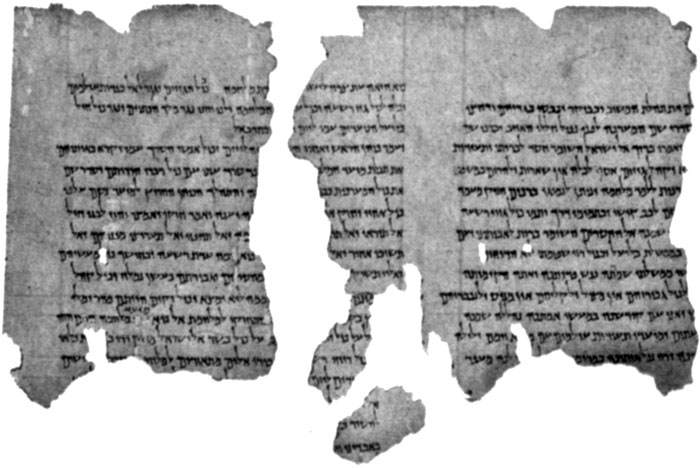

Фрагменты кумранских свитков

Фрагменты кумранских свитков

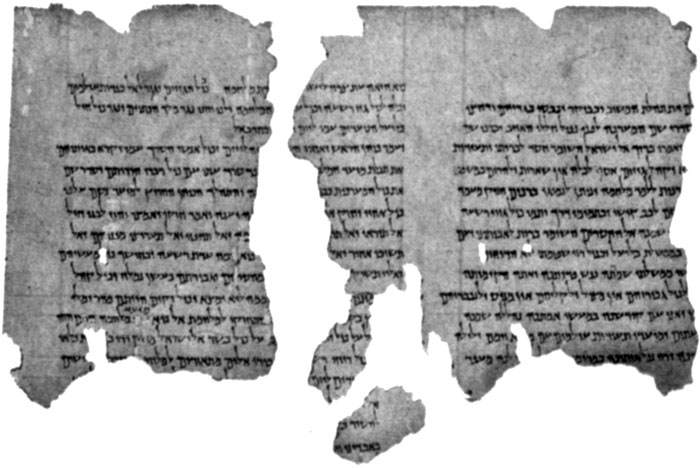

Менора – золотой семисвечник – на арке в Риме

Менора – золотой семисвечник – на арке в Риме

В историю имя Ирода вошло как нарицательное имя тирана и узурпатора. Жестокость тирана, его болезненная подозрительность и мстительность привели к тому, что кровавые массовые репрессии стали при его правлении обычным делом. Ирод не пощадил даже собственную семью – приказал казнить трех своих сыновей, жену и ее брата. Подобные деяния Ирода побудили римского императора Августа сказать о нем: «Лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном».

В царство Ирода, согласно Новому Завету, в мир пришел Иисус Христос.

После смерти Ирода царство было поделено между оставшимися в живых его сыновьями. Одного из них, Архелая, Август вскоре отстранил от власти.

С 6 г. н. э. для Иудеи начался новый период. Историческая Иудея, Самария и Идумея были объединены в одну административную единицу, представлявшую собой провинцию Римской империи. Во главе нее стоял римский наместник или прокуратор, который не только управлял провинцией, но и был командующим дислоцированными в Иудее римскими войсками.

В течение некоторого времени римские легионы в Иудее не располагались. Были так называемые вспомогательные войска, в которые принимались неримские граждане из греко-сирийского населения Палестины, получавшие гражданство по окончании срока службы.

Одновременно сохранялся и ряд местных учреждений власти, которые осуществляли функции самоуправления и несли ответственность за взимание налогов.

Поводом к восстанию послужил конфликт между греческой и еврейской общинами в Кесарии, в результате которого евреи стали покидать город. Римский наместник Флор, пытаясь навести порядок, приказал арестовать руководство еврейской общины Кесарии. После этого началось возмущение в Иерусалиме, где столкновения между местным населением и римским гарнизоном привели к уничтожению гарнизона.

На помощь наместнику Иудеи пришел наместник Сирии Цестий Галл. Он натолкнулся на ожесточенное сопротивление восставших. Вооруженные отряды под предводительством одного из лидеров восстания Шимона Бар-Гиора полностью разгромили войска Цестия Галла. Инициатива перешла в руки восставших, которые даже создали временное правительство, разделившее страну на ряд областей. Командующим Галилейским округом был назначен Иосиф бен Маттитьяху, получивший известность под именем Иосифа Флавия.

В 67 г. в Галилею вторгся римский экспедиционный корпус под командованием Веспасиана (будущего римского императора). Военное превосходство римлян было абсолютным. Они достаточно быстро завоевали Галилею. Путь на Иерусалим был открыт. Однако смерть императора Нерона и развернувшаяся в Риме борьба за власть, которая завершилась провозглашением в 69 г. Веспасиана императором, замедлили римскую военную кампанию против Иудеи. Только в 70 г. войска под командованием сына императора Тита начали наступление на Иерусалим.

Восставшим не удалось консолидировать свои позиции. Римляне начали осаду, которая длилась около 5 месяцев и привела к жестокому голоду в городе. В конечном итоге Титу удалось взять крепостную стену и подойти к Храму, который по его приказу был сожжен. Последним очагом восстания оставался Верхний город Иерусалима, защитники которого держались еще в течение месяца. После его падения в 70 г. иудейская война фактически завершилась. Однако осажденная римскими легионами на берегу Мертвого моря крепость Масада продолжала сопротивление до 73 г. Ее защитники предпочли покончить с собой, чем сдаться врагу. Как гласит легенда, несколько оставшихся в живых защитников крепости метали жребий. «Избранному» предстояло умертвить оставшихся, а затем – себя.

В иудейской истории Иуда Маккавей считается выдающимся полководцем. Фактически восстание Маккавеев дало возможность освободиться от влияния Греции, обеспечив политическое доминирование рода Хасмонеев в Иудее и свободу вероисповедания. Военный успех не всегда сопутствовал повстанцам. Иуда Маккавей пал в бою в 160 г. до н. э., а его братья перешли к тактике партизанской войны. Сопротивление продолжалось до 152 г. до н. э., когда раздоры в династии Селевкидов превратили армию Маккавеев в важный фактор, с которым должен был считаться претендент на престол. По этой причине царь Сирии Александр Балас назначил первосвященником Иудеи Ионатана, брата Иуды Маккавея. Эту должность представители рода Хасмонеев занимали на протяжении 150 лет. Иудея за десятилетие усилилась в военном отношении, расширила свои границы и добилась политической самостоятельности. В 142 г. до н. э. правитель Селевкидского государства был вынужден освободить Иудею от уплаты дани, что означало обретение независимости и завершение 25летней борьбы, начавшейся восстанием против политики Антиоха Эпифана.

Главная тайна кумранской общины

Весной 1947 г. в местности Хирбет-Кумран в северо-западной части побережья Мертвого моря произошло сенсационное событие: бедуины из племени таамире в одной из пещер обнаружили два глиняных сосуда с древними рукописями. Пещера находилась в 25 километрах к востоку от Иерусалима и в трех километрах к северу от известного источника Айн-Фешха.

Древние тексты оказались написанными на коже, свернутой в свитки. Некоторые из них были упакованы в ткань, но все равно имели ветхий вид и превратились по большей части в отдельные фрагменты некогда цельных рукописей.

Некоторое время эти свитки не вызывали интереса у антикваров Вифлеема и Иерусалима. В поисках покупателей бедуины зашли в православный монастырь Св. Марка в Иерусалиме, где и продали часть найденных рукописей. Оставшуюся часть в конце концов приобрел Еврейский университет в Иерусалиме.

Консультанты по древностям сначала объявили найденные свитки не имеющими научной ценности. Однако другие исследователи усомнились в этом и отправили фотокопии некоторых рукописей известному в те времена американскому семитологу У.-Ф. Олбрайту. Ответ не заставил себя долго ждать, и в пришедшей от американца телеграмме значилось: «Примите мои самые сердечные поздравления с величайшим открытием нашего времени – находкой доисторических текстов. Я отношу их к первому веку до нашей эры!»

Весной 1948 г. о свитках узнали в Европе и вокруг них начался подлинный бум, ибо, как оказалось, это были священные тексты, проливающие новый свет на происхождение христианства. Неудивительно, что в Хирбет Кумран зачастили различные экспедиции, которые за несколько лет обнаружили в горной гряде протяженностью 6–8 километров около 40 пещер, причем к 1957 г. в 11 из них нашлись новые свитки. Между тем 4 рукописи, купленные у бедуинов за бесценок православным монастырем Св. Марка, «ушли» в США за 250 тысяч долларов!

Первая обобщающая работа по найденным свиткам вышла в 1957 г. С тех пор выпущено множество книг и статей по кумранским рукописям, проведены десятки научных конференций. А в 1994 г. и в Петербурге в издательстве Центра востоковедения вышла книга об этом библеиста И. Тантлевского «История и идеология Кумранской общины».

Неутихающий ажиотаж вокруг кумранских рукописей на протяжении полувека объясняется главным образом тем, что в них описываются события, хорошо известные нам из священных христианских книг. В этом не было бы ничего особенного, если бы не одно обстоятельство, а именно кумранские мудрецы записали все это за полтора века до возникновения христианства!

В свитках особое внимание уделяется личности руководителя Кумранской общины, называемого Учителем праведности. Время его деятельности определено И. Тантлевским периодом 176–136 гг. до н. э. Его жизненный путь удивительно напоминает биографию Иисуса Христа. Например, глава кумранитов выступал как пророк, получивший откровение от Бога, и происходил из священнического рода (материнская линия Иисуса, согласно Евангелиям, тоже восходила к потомкам Аарона). Учитель праведности подобно Иисусу имел своего «предтечу» – предшественника в управлении общиной. Так же, как Иоанн Креститель, кумранский «предтеча» призывал израильтян выйти в иудейскую пустыню для очищения от грехов и ожидал в ближайшем будущем прихода истинного пророка. Учитель праведности и явился как ожидаемый Мессия, помазанник Божий.

Последователи Учителя обосновались в Иерусалиме и действовали наряду с другими религиозно-политическими группами и сектами. В одном из свитков говорится: «И Человека, который силой Всевышнего обновит закон, вы назовете обманщиком и, наконец, замыслите убить его, не распознав его величия». Столкновение Учителя праведности, претендовавшего на роль Мессии, с иерусалимским жречеством было неизбежным. И конечно последовало наказание. Какое же? Ответ на этот вопрос И. Тантлевского иначе как сенсационным не назовешь. В одной из рукописей говорится, что враги «наложат руки» на Мессию Израилева и «распнут его». По И. Тантлевскому это в действительности было констатацией свершившегося факта! В другом кумранском фрагменте упоминаются даже гвозди, которыми прибивали распятого. Оказывается, еще декрет персидского царя Дария грозил преступникам пригвождением к бревну. Так что практика распятия применялась в Иудее задолго до прихода римлян.

Этими фактами удивительные параллели с жизнеописанием Иисуса Христа не исчерпываются. По смерти Учителя праведности кумраниты выдвинули идею о его ВТОРОМ пришествии в конце дней для отмщения своим врагам и спасения верных последователей! Характерно, что своего руководителя кумраниты называли Сыном Божиим. «Он исцелит раненых и воскресит мертвых, – говорится в одном из свитков, будет благовествовать бедным и насытит слабых, поведет отвергнутых и обогатит нуждающихся». Согласно Евангелиям Иоанн Креститель послал к Иисусу учеников с вопросом: «Ты ли Тот, Который должен прийти или ожидать нам Другого?» Не исключено, что под этим Другим Иоанн подразумевал Учителя праведности. Как толковать столь поразительные совпадения в биографиях Учителя кумранитов и Иисуса Христа? Можно, конечно, отнести их на счет случайных совпадений либо общих исторических тенденций для того и другого времени. Высказывается и иное предположение. Как известно, Иисус в начале своей эпопеи провел некоторое время в иудейской пустыне, где обитали ессеи-кумраниты. Не исключается, что учение кумранитов было, как говорится, принято Христом к сведению и оказало влияние на формирование христианской доктрины.

Иудея под властью Рима

Завоевание Иудеи Помпеем означало кардинальное изменение ее судьбы. Помпей предоставил хасмонейскому государству определенную автономию, но резко урезал его территорию, прервав связь между Галилеей и Иерусалимом. Новый правитель Иудеи был лишен звания царя и сохранил за собой лишь титул первосвященника. Иудея стала платить дань Риму. Попытки восстановления независимости не прекращались: в 40 г. до н. э. Маттатий Антигон из рода Хасмонеев попытался воспользоваться вторжением парфян в Иудею и с помощью парфянской армии овладел Иерусалимом. Правитель Иудеи был взят парфянами в плен, а сын его советника идумеянин Ирод бежал в Рим. Антоний и Октавиан, два триумвира, господствовавшие в Риме в те годы, приняли его и объявили царем Иудеи, надеясь с его помощью обеспечить стабильность в стране и лояльность по отношению к Риму. В 37 г. до н. э. Ирод, опираясь на римскую армию, взял Иерусалим. В его управление римляне передали практически всю территорию хасмонейской Иудеи. Во внешней политике он проводил линию, выгодную Риму, а во внутренней установил жесткий режим личной власти. Ирод правил Иудеей до самой своей смерти в 4 г. до н. э.

В историю имя Ирода вошло как нарицательное имя тирана и узурпатора. Жестокость тирана, его болезненная подозрительность и мстительность привели к тому, что кровавые массовые репрессии стали при его правлении обычным делом. Ирод не пощадил даже собственную семью – приказал казнить трех своих сыновей, жену и ее брата. Подобные деяния Ирода побудили римского императора Августа сказать о нем: «Лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном».

В царство Ирода, согласно Новому Завету, в мир пришел Иисус Христос.

После смерти Ирода царство было поделено между оставшимися в живых его сыновьями. Одного из них, Архелая, Август вскоре отстранил от власти.

С 6 г. н. э. для Иудеи начался новый период. Историческая Иудея, Самария и Идумея были объединены в одну административную единицу, представлявшую собой провинцию Римской империи. Во главе нее стоял римский наместник или прокуратор, который не только управлял провинцией, но и был командующим дислоцированными в Иудее римскими войсками.

Наиболее известным римским прокуратором, чья судьба оказалась непосредственно связанной с событиями Нового Завета – казнью Иисуса Христа и началом распространения христианства, был Понтий Пилат (26–36 гг. н. э.).Христос: жизнь после Голгофы

В буддийском монастыре Хемис в Северной Индии хранятся сочинения об Иссе – Иисусе Христе, написанные на тибетском языке. Ламы рассказывают, что их история восходит к середине I века н. э., когда они были записаны со слов людей, знавших Иссу. В 1925 г. эти рукописи держал в руках Н.К. Рерих, а его сын Юрий Николаевич, свободно владевший тибетским языком, опубликовал из них пространные цитаты. А в наше время, в 1979 г., эту рукопись видела Л.В. Шапошникова – известный отечественный индолог. Рукопись, по ее словам, имеет заглавие «Жизнь святого Иссы, наилучшего из сынов человеческих». Возраст копии, сделанной для монастыря Хемис, Шапошникова оценивает в пять-шесть веков.

Приведем небольшие выдержки из путевых дневников Н.К. Рериха, где он излагает содержание тибетского евангелия. «Около Лхасы был храм учений, богатый рукописями. Иисус хотел ознакомиться с ними сам. С величайшими опасностями Иисус с проводником достигли этого храма в Тибете. И Минг-Сте, и все учителя широко открыли врата и приветствовали еврейского мудреца.

Недалеко жила женщина, у которой умер сын. И она принесла его Иисусу. И в присутствии множества людей он возложил руку на ребенка, и ребенок встал здоровый. И многие приносили детей, и Иисус возлагал руки на них, излечивая их.

Среди ладакцев Иисус провел много дней, он учил их лечению и тому, как превратить землю в небо радости. И они полюбили его и, когда пришел день ухода, печалились как дети».

Иисус повторял: «Я пришел показать человеческие возможности. Творимое мною все люди могут творить. И то, что я есть, все люди будут. Эти дары принадлежат народам всех стран – это вода и хлеб жизни».

Согласно этим преданиям, Христос провел в Индии около 15 лет, а затем вернулся в Палестину. Есть одно неожиданное свидетельство в пользу этих сведений. Вблизи сербского города Пирай в заброшенном пещерном храме Петра и Павла археологи открыли фреску, которую они датировали III веком. На ней изображен Христос – вокруг его головы виден характерный нимб с перекрестием, но голова его обрита, как у буддийского монаха.

Есть и другое подтверждение этой версии. Внимательный читатель, знакомясь с преданиями о путешествии в дальние страны простого плотника, каким по евангелиям был Христос, может усомниться в таких сообщениях. Ведь совершенно ясно: чтобы отважиться на далекое путешествие к чужим народам, надо быть очень образованным человеком. Но вот что рассказывается в книге «Иисус – строитель и учитель», которую недавно опубликовал в Италии директор института религиозных наук, член ордена иезуитов Дж. Маньяни. Римские газеты отозвались об этой книге как о революционной и убедительной. Проведя тщательные изыскания в исторических и теологических трудах, Маньяни доказывает, что Христос происходил из зажиточной семьи и был по тем временам образованным человеком. Он был грамотен и свободно владел по меньшей мере тремя языками – греческим, латинским и арамейским. Это был человек острого и пытливого ума. Его отец Иосиф и он сам не были простыми плотниками. У них была своя мастерская, принимавшая заказы на выполнение архитектурных и строительных работ. Такой человек, несомненно, мог отважиться на далекое путешествие и располагать необходимыми для этого средствами.

Пока Христос как человек жил на земле, любые события в его жизни должны были иметь естественное происхождение. Его современники любили воспринимать их как чудеса. Однако это не может помешать нам попытаться дать им объяснение с позиций современной науки.

Ни распятие на кресте, ни укол копьем не привели к смерти. Наступил глубокий обморок. А толчок к реанимации могли дать биологические часы, запущенные подсознанием. Можно предположить и другое: необходимые манипуляции с почти бездыханным телом проделали заранее обученные помощники, первыми пришедшие в пещеру. Именно таким образом восстанавливают жизнедеятельность у йогов, вошедших в состояние дха-раны и положенных на долгий срок, например, в могилу.

Так могло совершиться чудо, о котором сказано: Христос воскреси из мертвых, смертию смерть поправ.

А как же быть с Вознесением? У единственного из евангелистов – Луки – мы читаем: «Перекусив печеной рыбы и сотового меда, Христос благословил учеников, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо».

Известны опыты по телекинезу – перемещению предметов мысленным усилием оператора, проведенные экстрасенсами Б. Ермолаевым, Н. Кулагиной, А. Виноградовой и другими под наблюдением ученых. Ури Геллер способен не только перемещать предметы, но и менять их форму. Менее достоверны сообщения о левитации человека – подъеме над землей без каких-либо технических приспособлений. Однако еще в XIX веке подобные опыты описаны Уильямом Круксом – президентом Лондонского королевского общества, известным физиком и первоклассным экспериментатором. В сообщениях целого ряда путешественников по странам Востока можно найти информацию о том, что им довелось наблюдать левитацию в исполнении йогов.

Спрашивается, что могло помешать Иисусу, если он действительно имел возможность усвоить уроки восточных мудрецов, продемонстрировать этот эффект своим последователям, когда пришло время расставаться с ними?

Остается ответить на вопрос, куда после этого направился Христос и где следует искать его могилу. Несколько лет назад в Германии была издана книга Зигфрида Обертайера «Иисус умер в Кашмире? Тайна его жизни и деяний в Индии». Проведя обстоятельные исследования большого количества источников, Обермайер составил полную хронологию жизни Иисуса Христа. По его данным, Иисус родился примерно в 5 году до н. э., а около 8 г. н. э. отправился на Восток, присоединившись к торговому каравану. Он побывал в Бенаресе, где познакомился с учением последователей Будды. Совершил путешествие в Кашмир.

Приблизительно в 20—25х гг. н. э. Иисус отправился в обратный путь в Палестину, пройдя через Бактрейн и Персию, где познакомился с учением огнепоклонников, последователей Зороастра.

Вернувшись в 25 г. н. э. в Палестину, Иисус встретился с членами секты ессеев, а между 28–30 гг. принял крещение у Иоанна Крестителя. После этого начался двухлетний период его деятельности как Учителя, Проповедника и Чудотворца. 7 апреля 30 г. н. э. Иисус взошел на Голгофу.

После возвращения к жизни до середины 30 г. Иисус проводит время в окружении учеников, а в конце того же года отправляется во второе путешествие на Восток. На пути туда в 31 г. в Дамаске он встречается с апостолом Павлом.

После 35 г. начинается деятельность Иисуса под именем Юс-Асаф в Кашмире в качестве проповедника и пророка.

Скончался Иисус Христос, по данным Обермайера, достигнув весьма преклонного возраста, в 80– 90х гг. н. э. Похоронен он был в Сринагаре.

До наших дней в центре Сринагара сохранилось святилище «Розабал Ханпар», которое называют «Гробом Пророка». На стене святилища латинскими и арабскими буквами написано: «Зпарат Юс-Асафа Ханпаро». Слово «зпарат» по-арабски означает «священная гробница». Арабский текст гласит далее, что покоящийся в этой гробнице Юс-Асаф пришел в Кашмир много лет назад и своей жизнью нес людям свет Истины.

Но достаточно ли у нас оснований для того, чтобы отождествлять Юс-Асафа с Иисусом Христом? Вот что сообщает по этому поводу кашмирский историк мулла Надри: «В древних индийских рукописях я обнаружил, что он был Иисус, дух Господа, который принял имя Юс-Асафа».

Помимо всего сказанного, есть один аргумент, который позволяет считать эти сведения правдоподобными. В Римской империи устные предания о Христе были использованы при создании текстов Священного Писания, которое явилось основой христианского вероучения. На Востоке не было ничего подобного. Проповедь Юс-Асафа не привела к возникновению новой религии – местные традиции оказались сильнее. Это заставляет относиться к сохранившимся сведениям о жизни и деятельности Иисуса в Индии как к первоисточнику, имеющему высокую объективную ценность.

В преданиях о жизни Христа на Востоке есть одна любопытная подробность. Как сообщает Хассаниан, в своем втором путешествии в Индию Иисус, пройдя по вавилонской дороге через Персию, Лидию и Парфию, дошел до Кашгара (современный Синьцзян). И во всех этих долгих странствиях его сопровождала верная спутница Мария-Магдалина. В Кашгаре она скончалась, и в местных преданиях сохранилась память о ее могиле.

Кем же была для него Магдалина? Древняя еврейская традиция требовала от каждого мужчины, достигшего зрелого возраста, вступить в брачный союз. Как сообщает апостол Матфей, сам Христос говорил по этому поводу: «Муж прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Неженатый Иисус, несомненно, вызвал бы осуждение у своих соплеменников. Однако евангелия ничего об этом не сообщают.

В евангелиях можно прочитать, как ученики, обращаясь к Христу, называют его «раввио», т. е. духовный руководитель верующих. Между тем еврейский закон гласит: неженатый человек не может претендовать на обучение других.

Если Христос был женат, то следует, обращаясь к тексту евангелий, попытаться понять, кто была его жена. Евангелисты сообщают всего о трех женщинах, которые находились в близком окружении Христа (не считая его матери), – его землячке Марии из Магдалы Галилейской, прозванной Магдалеянкой, или Магдалиной, Марии из Византии и ее сестре Марфе.

Существует поверье, что Магдалина была блудницей. Однако евангелия ничего об этом не сообщают. Согласно Луке Иисус вылечил ее, изгнав из нее демонов. По сообщениям того же Луки, Магдалеянка, вероятно, была богата, что позволяло ей помогать Иисусу.

Магдалеянка сопровождала Иисуса в его странствиях по Иудее. По тем временам невозможно представить, чтобы незамужняя женщина одна путешествовала по дорогам Палестины и тем более находилась в компании равви. Другое дело, если она была женой Иисуса.

Как дружно сообщают Матфей, Марк и Иоанн, именно Мария Магдалина находилась на Голгофе во время страшной сцены распятия. И именно ей первой явился Христос после воскрешения.

В 1945 г. в раскопках возле деревни Наг Хаммади в Верхнем Египте был найден кувшин с древними пергаментными свитками. Это оказались копии апокрифов, Евангелия от Филиппа и др. В этих текстах можно прочитать, как относился Иисус к Марии Магдалине: «Спаситель знал ее лучше, чем кого-либо, и потому Он любил ее больше, чем нас» (это слова одного из учеников, обращенные к апостолу Петру). В Евангелии от Филиппа по этому поводу говорится: «Подругой Спасителя была Мария из Магдалы. Христос любил ее больше, чем всех Своих учеников, и часто целовал в губы. Другие ученики обижались на это… А Спаситель отвечал в свою очередь: «Почему бы мне не любить ее больше, чем вас?».

И далее в Евангелии от Филиппа уже совсем прозрачно сообщается:

«Нельзя отрицать плоть и любовь… Велико таинство брака, ибо без него мир не существовал бы. Существование мира зависит от человека, а существование человека – от брака». А потом еще более откровенно: «Господь есть Сын Человеческий, а сын Сына Человеческого есть тот, кто создан через Сына Человеческого». Можно думать, что Магдалеянка была не только верной подругой и женой Иисуса, но и матерью его детей.

Не нарушает ли это догматы христианской теологии? Ни в малой степени. Если церковь рассматривает Иисуса как воплощение на земле Бога, принявшего человеческий облик из сострадания к людям, то почему надо считать, что он отказался от таких человеческих качеств, как любовь к жене и детям? И если Он был лишен их, то есть ли у нас основания считать, что воплощение Бога в человека было полным? Более естественно дать на эти вопросы отрицательный ответ.

Прошли годы, и церковь отказалась от преследования ученых, выводы которых расходятся со Священным Писанием и его толкованием. Наука не опровергает и не может опровергать истин веры, потому что они лежат вне любого объективного знания. Но верно и другое: церковь не должна пытаться ставить какие-то новые барьеры на пути свободного научного поиска.

Этот вывод целиком и полностью относится и к Евангелию как основному источнику о жизни Иисуса Христа, о его учении, о его гибели на кресте и воскресении после смерти.

В течение некоторого времени римские легионы в Иудее не располагались. Были так называемые вспомогательные войска, в которые принимались неримские граждане из греко-сирийского населения Палестины, получавшие гражданство по окончании срока службы.

Одновременно сохранялся и ряд местных учреждений власти, которые осуществляли функции самоуправления и несли ответственность за взимание налогов.

Иудейская война

Антиримское восстание, получившее название «Иудейская война», длилось с 66 до 73 г. Она подробно описана историком того времени Иосифом Флавием, который происходил из рода священников и в свое время примкнул к фарисеям. Флавий связывает зарождение активного антиримского движения с превращением Иудеи в римскую провинцию. Подготовка восстания и формирование его идеологии – большей частью заслуга фарисеев. Из фарисейства развилось радикальное движение зелотов, которые призывали не платить дани Риму и возвели политическую свободу в религиозную заповедь, рассматривая подчинение чуждой власти как равный идолопоклонству грех. Огромную роль играли характерные для населения Иудеи мессианские настроения. Большинство верило, что грядущее избавление требует непримиримой борьбы с римской языческой властью, что божественное провидение спасет Иерусалимский храм и поможет победить врага.Поводом к восстанию послужил конфликт между греческой и еврейской общинами в Кесарии, в результате которого евреи стали покидать город. Римский наместник Флор, пытаясь навести порядок, приказал арестовать руководство еврейской общины Кесарии. После этого началось возмущение в Иерусалиме, где столкновения между местным населением и римским гарнизоном привели к уничтожению гарнизона.

На помощь наместнику Иудеи пришел наместник Сирии Цестий Галл. Он натолкнулся на ожесточенное сопротивление восставших. Вооруженные отряды под предводительством одного из лидеров восстания Шимона Бар-Гиора полностью разгромили войска Цестия Галла. Инициатива перешла в руки восставших, которые даже создали временное правительство, разделившее страну на ряд областей. Командующим Галилейским округом был назначен Иосиф бен Маттитьяху, получивший известность под именем Иосифа Флавия.

В 67 г. в Галилею вторгся римский экспедиционный корпус под командованием Веспасиана (будущего римского императора). Военное превосходство римлян было абсолютным. Они достаточно быстро завоевали Галилею. Путь на Иерусалим был открыт. Однако смерть императора Нерона и развернувшаяся в Риме борьба за власть, которая завершилась провозглашением в 69 г. Веспасиана императором, замедлили римскую военную кампанию против Иудеи. Только в 70 г. войска под командованием сына императора Тита начали наступление на Иерусалим.

Восставшим не удалось консолидировать свои позиции. Римляне начали осаду, которая длилась около 5 месяцев и привела к жестокому голоду в городе. В конечном итоге Титу удалось взять крепостную стену и подойти к Храму, который по его приказу был сожжен. Последним очагом восстания оставался Верхний город Иерусалима, защитники которого держались еще в течение месяца. После его падения в 70 г. иудейская война фактически завершилась. Однако осажденная римскими легионами на берегу Мертвого моря крепость Масада продолжала сопротивление до 73 г. Ее защитники предпочли покончить с собой, чем сдаться врагу. Как гласит легенда, несколько оставшихся в живых защитников крепости метали жребий. «Избранному» предстояло умертвить оставшихся, а затем – себя.