Страница:

Вывод об отсутствии объективной реальности прошлого и существовании только одной данности – текста – соседствовал с заключением о множественности смыслового его прочтения. Другими словами, постмодернистский подход представляет собой деконструкцию текста через «я» исследователя, предусматривающую диалог с познаваемым субъектом[19]. Принципом познавательной деятельности становится субъективизм, в силу чего на смену идеологии текста приходит его «безличная» природа, понимаемая как архетип «коллективного бессознательного». Применительно к истории это ведет к отказу от ее понимания как смыслообразующего процесса, взамен чего предлагается неопределенная категория «становление» [Юрганов, 2001. С. 41–42].

В литературе отмечаются два момента, выделяющие постмодернизм из общей когорты феноменологических и герменевтических дисциплин, стремящихся установить смысл социальных текстов. Это, во-первых, трактовка проблемы отношений между субъектом и доступными ему средствами самовыражения (дискурсами) и, во-вторых, понимание взаимосвязи между дискурсами и способностью устанавливать и поддерживать существование различного рода иерархий [Ушакин, 1996. С. 135]. Постмодернистский проект с его разочарованием в глобальных историко-теоретических построениях и недоверием в отношении «метарассказов» содействовал не только фрагментации исторического знания, но и отказу от представлений о едином историческом пространстве. Отвергалась сама возможность проследить связи между историческими событиями. Одновременно с критикой накопленного знания наблюдались попытки новой интерпретации исторической реальности, когда на первый план выходили ранее считавшиеся несущественными события и детали. Постмодернисты в числе прочего предложили заменить историю «сверху» историей «снизу», осуществлять своеобразный исторический синтез на микроуровне общества и «олитературить» историю, в том числе повседневную и т.п. [Соколов, 1999. С. 66, 75].

Отчасти относительность исторического знания предопределена «исходной многозначностью трех основных компонентов исторического исследования: исторического факта, исторического источника и метода исторического исследования» [Репина, Зверева, Парамонова, 2004. С. 4]. Кроме того, события ХХ столетия и изменение роли науки актуализировали противопоставление между жизнью как объектом познания и наукой (прежде всего, историей) как средством познания, в силу внутренних условий своей организации, не способной познать все многообразие жизни [Кнабе, 1994. С. 249–250]. Свою роль в кризисе исторического знания сыграло и интенсивное развитие во второй половине ХХ столетия когнитивных наук, и прежде всего психологии, лингвистики и искусственного интеллекта. Именно в них упор делается на изучение процессов интеллектуального творчества, форм языка, письма и речи, вербальных и невербальных текстов. В частности, под влиянием произошедшей в 1950-х годах когнитивной революции, среди психологов все большую популярность стал приобретать взгляд на врожденный характер свойств разума, слабо обусловленных социальной средой. В силу такого подхода гуманитарное и социальное знание, как и любое другое, не рассматривается как производное от исторических условий, а история трактуется как проекция человеческого разума.

Однако сохранило позиции и понимание истории как части социального сознания и элемента политико-идеологических представлений. Уверенность в том, что без истории невозможно формирование социальной идентичности и представлений о своих перспективах, ведет к тому, что исторический опыт презентуется как результат не только рационального осмысления прошлого, но и его интуитивного и эмоционального восприятия. Именно стремление выстроить диалог философов и историков вокруг концепции опыта, не сводимого только к дискурсу (так называемая «средняя позиция») определило одну из тенденций развития историографии со второй половины 1990-х годов.

Сегодня наиболее четко концепция «феномена человека» и возрождение антропологического синтеза для его познания представлены в рамках когнитивной истории. Об этом направлении более подробно будет сказано дальше. Пока ограничимся констатацией успешности попытки в рамках когнитивной истории преодолеть разрыв естественных и гуманитарных наук, определить смысл познания и выстроить критерии доказательности познания, создать интегральную концепцию «человека исторического» (см.: [Медушевская, 2010б; 2010а; «Круглый стол» по книге О.М. Медушевской, 2010. С. 131–166]).

В связи с вышесказанным хочется указать, что данная работа не претендует на тотальность историографического обзора (тем более, что мы являемся свидетелями настоящего бума новых концепций, направлений и жанров). Учитывая общую направленность социогуманитарного (а не только исторического) знания на междисциплинарность, можно только догадываться о возможном числе комбинаций методов и предметных полей постоянно разрастающихся дисциплин и субдисциплин. Кроме того, автор не ставил своей целью стать «отцом-основателем» очередного «нового» направления. Задача данного исследования намного скромнее – дать обзор (по возможности аналитический) современного (с необходимыми экскурсами в историю) знания о человеке как объекте и, самое главное, субъекте исторического процесса. У читателя может сложиться впечатление, что автор в ряде случаев сознательно или бессознательно уклоняется от четких оценок преимуществ и недостатков того или иного подхода. Но это также не входило в его задачу. Наоборот, он стремился увидеть в каждом направлении, школе или концепции общий вектор развития человекознания от дисциплинарной замкнутости к диалогу. Ведь ценность любого концептуального построения состоит в открытии не только новых «залежей», но и новых возможностей для интерпретации имеющихся «сырьевых ресурсов» [Репина, 2011. С. 162]. Исходя из общего принципа о возможности «сравнения сравнимого», автор выбрал в качестве центральной точки столкновения научных (и околонаучных) теорий «человека исторического», под которым понимается деятельный и творческий субъект истории как процесса обретения смысла существования Человека.

Глава 1

Сложившаяся в XVIII в. как особый раздел философии и конституировавшаяся как автономная дисциплина в работах немецкого историка культуры Иоганна Гердера (1744–1803) философия истории представляла собой философскую интерпретацию исторического процесса. В настоящее время перечень основных задач философии истории значительно расширился и включает:

1) выявление обобщенной схемы процесса развития истории;

2) анализ общих форм протекания истории;

3) изучение главных факторов исторической эволюции;

4) исследование смыслообразующих факторов исторического процесса, его направлений и целей;

5) прогнозирование ведущих тенденций будущего развития человека и человечества;

6) анализ предмета исторической науки [Ирвин. С. 32].

Сегодня, несмотря на периодически обостряющуюся полемику, все больше ощущается необходимость тесного взаимодействия философии истории и собственно истории в решении этих и других задач. Мешают этому в первую очередь претензии обеих отраслей гуманитарного знания на главенствующую роль в теоретическом осмыслении исторического процесса. Еще в 1960-е годы философы застолбили за собой преимущественное право теоретического осмысления исторических процессов, мотивируя это тем, что «история, в конечном счете, имеет тот смысл, который ей приписывает философия» (cм., например: [Арон, 1960. С. 120; Gardiner, 1965. P. X–XI]).

Чего только стоят заявления специалистов в области философии истории относительно того, что «историк стремится заниматься прошлым и только прошлым», «не делает прогнозов и не заглядывает в будущее» и «неодобрительно относится к мысленному эксперименту в истории». Зато, если верить философам, точка зрения философии истории «является более широкой, чем точка зрения истории». Даже настоящее в философии истории, оказывается, «существенно шире, чем настоящее историка», так как представление о нем «вырастают в первую очередь из системы гуманитарного знания, далее из целостной системы всей современной культуры». Тем самым философия истории, по их мнению, «придает реальной истории недостающие ей ясность и схематичность» [Барбашина. С. 229; Ирвин. С. 32].

Впрочем, сомнения в познавательных возможностях исторической науки далеко не новы. Еще на рубеже XIX–XX вв. они были озвучены в «философии жизни» немецкого философа и историка культуры Вильгельма Дильтея (1833–1911) и в работах создателей баденской школы неокантианства Вильгельма Виндельбанда (1848–1915) и Генриха Риккерта (1863–1936). Выступив против позитивистской теории познания, они обратили внимание на специфику гуманитарных знаний с точки зрения неустранимости субъективного момента из процесса исторического познания.

Конечно, теоретическая «агрессивность» современной философии истории вполне объяснима, учитывая постмодернистский вызов, отказывающий философскому исследованию истории в способности к построению связных концепций исторического развития. Кроме того, представителей философии истории возмущает сведение ее дисциплинарного поля к одному из разделов теории познания. Однако подобная же жесткая позиция в отношении исторического цеха вряд ли облегчит установление диалога.

Справедливости ради следует заметить, что и со стороны отдельных представителей исторической науки нередко выдвигаются претензии на парадигмальность истории в отношении гуманитарных и социальных наук. Этому способствует то обстоятельство, что на современном этапе область философии истории характеризуется разнонаправленными, а зачастую и взаимоисключающими тенденциями. Более того, на всем протяжении ХХ в. ряд тем, традиционно находившихся в ведении философии истории, постепенно перешел к другим областям гуманитарного знания. Выход из создавшегося положения представителями философии истории видится, прежде всего, в необходимости избегать расширительного толкования данного направления[21]. Философия истории в современном философском знании представлена, главным образом, такими направлениями, как критическая, рефлексивная и аналитическая философия истории, для которых характерен значительный разброс философско-исторических построений. Если критическая философия истории представляет собой, по сути, философию исторического знания, а рефлексивную интересует историческое сознание, то аналитическая философия истории обращает свое внимание на строение исторических эпох и событий [Барбашина. С. 229].

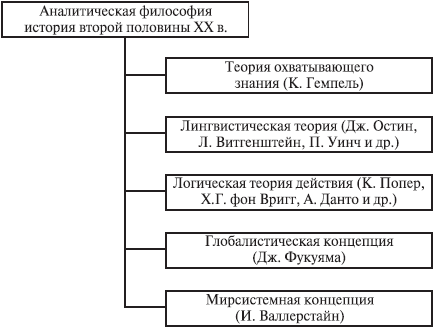

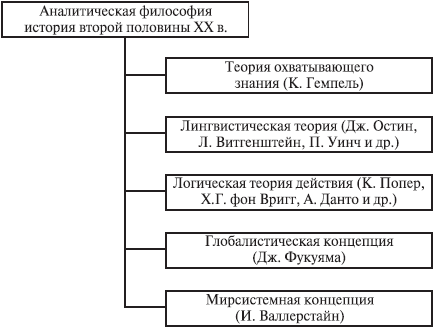

Доминирование аналитической традиции в философии (см. рис. 1.1) продолжалось до 1970-х годов, но с приходом постмодернизма сформировалась так называемая «новая философия истории», напрямую связанная с «лингвистическим поворотом». Несколько упрощая, можно сказать, что суть «лингвистического поворота» состояла в переходе от «говорения» о реальности к «говорению о говорении». В исторической науке это выразилось прежде всего в установлении взаимоотношений между уровнями «принуждения опытом» и «принуждения языком». Уровень «говорения о говорении» предполагает наличие в историописании различных «языков» для рассуждения об исторической реальности. То есть представления о прошлом часто имеют происхождение не в установленном историческом факте, а в языке, используемом историком [Доманска, 2010. С. 10–11].

Рис. 1.1. Основные направления аналитической философии истории второй половины ХХ в.

Рис. 1.1. Основные направления аналитической философии истории второй половины ХХ в.

Как «соединение» постструктурализма французского философа и историка Мишеля Фуко и деконструкции его соотечественника, философа и теоретика литературы Жака Деррида, постмодернизм основное внимание обращает на отношение слов и вещей, выражаемое в форме речевых практик (дискурсов) и на обнаружение культуры письма. При этом последняя не может быть выражена в строгих понятиях, поскольку источник не подчиняется принципу «бытия как присутствия», а воплощает в себе принцип различия и инаковости. Деконструкция текстов выводит на создание отдельных историй, в основе которых лежит описание. При этом каждый вправе составить из этих фрагментов свой коллаж. Тем самым история как система научных знаний отвергается вообще и заменяется множеством виртуальных историй-рассказов (подробнее см.: [Соколов, 2002. С. 316–320]).

Впрочем, постмодернизм далеко не однороден. В философии постмодернизма можно говорить о двух ведущих моделях – французского философа и теоретика литературы Жана-Франсуа Лиотара и голландского философа Франклина Рудольфа Анкерсмита (р. 1945). У Лиотара идея постмодернизма предстает как критика метанарратива – рассказа Просвещения о результатах прогресса научного знания. А со временем метанарративы трансформировались в бесконечное число субнарративов, как самостоятельных, «локальных» игр языка, которые используются в различных научных сообществах (см.: [Лиотар, 1998]). Тогда как Анкерсмит предложил другую метафору постмодерна, сравнив историю с деревом. Если ранний модернизм с его эссенциализмом[22] делал акцент на стволе дерева (исследовании механизмов истории при холизме[23] ее видения), историзм и поздний модернизм сфокусировали внимание на ветвях дерева (например, истории идей), то постмодернизм сосредоточил внимание на листьях (истории ментальностей и микроистории). Наступившая в западной историографии в 1990-х годах, по мнению Анкерсмита, «осень» заставляет собирать и изучать опавшие с исторического дерева листья. При этом, однако, имеет значение не место, с которого они собраны, а то целое, которое из них можно сформировать.

«Новая философия истории», принципы которой были сформулированы Анкерсмитом[24], отличается от традиционной философии истории рядом положений:

• во-первых, отрицанием классической эпистемологии;

• во-вторых, особым взглядом на исторический текст – нарратив[25];

• в-третьих, эстетизацией исторической работы;

• в-четвертых, рационализацией историзма[26];

• в-пятых, новой концепцией репрезентации исторического прошлого, в которой язык сравнивается с «зеркалом» прошлого. В основу «новой философии истории» Анкерсмит положил симбиоз исторической герменевтики немецкого философа Ганса-Георга Гадамера (1900–2002)[27] и аристотелизма. Герменевтика Гадамера, подкрепленная принципами Аристотелевой эпистемологии (в частности, идеей наличия связи между субъектом и объектом познания), дает Анкерсмиту возможность понять прошлое как «часть нас самих». То есть, исследуя прошлое, мы осуществляем не акт присвоения чужой реальности, а акт «узнавания той части нас самих, которая с течением времени просто приобрела от нас странную независимость»;

• в-шестых, интересом не к тотальности истории, а к изучению ее ответвлений [Анкерсмит, 2003а. С. 25–30, 64].

Анкерсмит предложил новую методологию философии истории назвать «историческим письмом», где нарратив задается художественным языком и личным опытом автора. Если «старая» философия акцентировала внимание на связи между авторской интенцией и текстом, то «новая» – на связи между текстом и его чтением. То есть в центр исторической работы поставлен текст, но не как объект изучения и интерпретации историка, а как то, на что смотрит читатель. Это понимание текста как цельности, неразложимой «на отдельные утверждения об исторических событиях», диктует необходимость особого «текстуального» механизма, обращающего внимание на ирревалентные детали и маргинальные нюансы. В «текстуальный» механизм входят основные понятия и приемы неофрейдизма, современного литературного и философского постструктурализма, деконструктивизма, лингвистики и философии языка. Предметом исследования «новой философии истории» становится исторический текст в целом, а не его отдельные утверждения. Для Анкерсмита не философия и наука являются основой историописания, а наоборот, история становится основой философии. Большая роль здесь отводится литературе и искусству (например, реализму поп-арта), откуда вытекает эстетическая природа историописания. Спецификой постмодернистского взгляда на историописание объявляется «деконструкция модернистского различия между языком и миром» [Анкерсмит, 2003а. С. 30, 32–36].

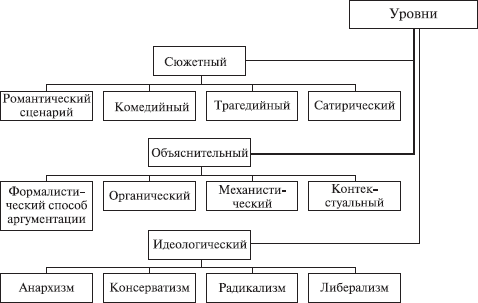

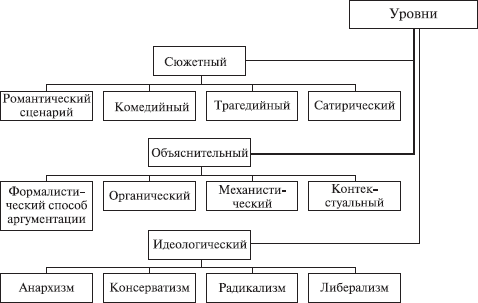

Американский историк и литературный критик Хайден Уайт (р. 1928), выдвинувший идею «историографического стиля» в философии истории (cм.: [Уайт, 2002]), выделил пять уровней концептуализации исторического материала, первые два из которых представляют собой селекцию и обработку исторических данных: хроники, повествование, сюжетный аргумент (эстетика), объяснительный аргумент (наука) и онтологическая импликация (этика). В особый уровень им выделяется тропологическая стратегия. В частности, для страт 3–5 были предложены четыре возможных способа артикуляции фактов для получения исследовательского результата (см. рис. 1.2). Здесь очевидно влияние теории канадского филолога Нортропа Фрая (1912–1991), выделявшего четыре ключевых «мифа» (мировоззренческих жанра) (см.: [Fгуе, 1957]). Кроме того, американский философ и литературовед Кеннет Берк (1897–1993), занимаясь теорией комедии, выдвинул тезис о возможности представить любое историческое событие в пяти базисных драматических категориях: «действия», «деятеля», «сцены» или «фона», «цели действия» и его «инструментария». При этом различие видений и способов изложения истории во многом обусловлено возможностью фокусироваться на разных категориях этой драматической грамматики, с достаточной свободой распределяя по ним явления и концепты. Тем самым со смещением фокусировки и перераспределением наполнения отдельных категорий образы истории кардинально трансформируются (см.: [Burke, 1969]).

Рис. 1.2. Способы артикуляции фактов

Рис. 1.2. Способы артикуляции фактов

То есть историографический стиль представляет собой специфическую комбинацию типов сюжетности, научного объяснения и идеологической ангажированности и подчинен определенной тропологической стратегии[28]. Но при всей схожести работы историка с трудом художника, Анкерсмит предостерегает от того, чтобы расценивать историю как форму литературы (см.: [Анкерсмит, 2003а. С. 38–41, 43]).

В целом в постмодернистском подходе исторический источник представляется более широким понятием, нежели исторический документ. В рамках данного направления ставятся задачи не только верификации содержания документа, но и реконструирования всего общественного контекста его возникновения. Методологическая эволюция, выраженная в виде триады (текст – контекст – супертекст), особо отчетливо проявляется в популярном в современной историографии историко-семиотическом анализе. Для постмодернистской философии истории исторический нарратив расценивается как средство интерпретации прошлого, а язык исторического нарратива как язык самой истории. Другими словами, текст нарратива выступает единственной реальностью, и другого прошлого нам не дано. Но при этом текст не может служить историческим свидетельством, так как создан в итоге усилий автора и с учетом культурных обстоятельств места и времени его создания. Если «старая» философия истории согласовывала различные интерпретации истории через соотнесение их с фактами, то «новая» согласовывает их с аргументами текста нарратива и поэтому допускает, что последний обладает правом «насилия над реальностью». В силу того, что язык нарратива непрозрачен и автономен в отношении прошлого, его предложения обладают природой вещей, а не понятий. Нарративный текст – это тип дискурса историка, который должен анализировать не столько исторические события, сколько процесс интеллектуальной деятельности и стиль историка. С точки зрения «нового историзма» конфигурация фактов в нарративе определяется воображением историка. Кроме того, необходимой в конструировании культурно-исторических систем считается интеграция истории и литературы [Анкерсмит, 2003а. С. 44–45, 47–50, 61–62].

В частности, из множества концептуальных идей постструктурализма особенно плодотворными для «новой философии истории» оказались идеи французского философа, семиотика и литературоведа Ролана Барта (1915–1980), для концепции которого характерны два ключевых положения. Во-первых, текст понимается как исключительное средство выражения этических, идеологических и иных взглядов автора на реальность. Во-вторых, реальность прошлого связана с появлением «эффекта реальности прошлого», который создается иррелевантными деталями, упомянутыми в тексте. То есть реальность прошлого заключена в том эффекте, который создается напряжением, возникающим между элементами текста и самим текстом. Эффект, в свою очередь, возникает только по контрасту значения (предсказаний) и означенного – примечаний (незначительных деталей текста или «заурядных событий»), которые являются самим прошлым [Там же. С. 21–23].

Постмодернизм как радикальный историзм, при всех его сходствах с историзмом[29], все же существенно отличается от последнего[30]. Во-первых, если историзм конструирует контекст исторических событий, то постмодернизм – деконструирует его. Во-вторых, историзм изучает свидетельства как автономную историческую реальность, а у постмодернистов репрезентация не менее реальна, чем сама реальность. В-третьих, если историзм подменяет «опыт прошлого прошлым опытом», то постмодернистский анализ феномена исторического опыта построен на его интерпретации, основой которой служит «феномен ностальгии». То есть речь идет о прямом переживании опыта прошлого через ностальгию. В-четвертых, субъект исторического опыта в историзме трансисторичен и обладает жестко фиксированной точкой зрения. Тогда как постмодернистский субъект историзирован и, в силу течения исторического времени и перемещения самого историка, у него нет постоянной позиции или точки зрения. В-пятых, в историзме объектом исторического опыта выступает любой физический предмет, находящийся вне человека и служащий объективизации линейного прошлого. А в постмодернизме объект исторического прошлого является объектом истории ментальностей, обладающим способностью быть одновременно и вне, и внутри человека. То есть здесь объективизируется не само прошлое, а различие между прошлым и настоящим («различающая» версия философии истории, в определении Анкерсмита) [Там же. С. 52–58].

В литературе отмечаются два момента, выделяющие постмодернизм из общей когорты феноменологических и герменевтических дисциплин, стремящихся установить смысл социальных текстов. Это, во-первых, трактовка проблемы отношений между субъектом и доступными ему средствами самовыражения (дискурсами) и, во-вторых, понимание взаимосвязи между дискурсами и способностью устанавливать и поддерживать существование различного рода иерархий [Ушакин, 1996. С. 135]. Постмодернистский проект с его разочарованием в глобальных историко-теоретических построениях и недоверием в отношении «метарассказов» содействовал не только фрагментации исторического знания, но и отказу от представлений о едином историческом пространстве. Отвергалась сама возможность проследить связи между историческими событиями. Одновременно с критикой накопленного знания наблюдались попытки новой интерпретации исторической реальности, когда на первый план выходили ранее считавшиеся несущественными события и детали. Постмодернисты в числе прочего предложили заменить историю «сверху» историей «снизу», осуществлять своеобразный исторический синтез на микроуровне общества и «олитературить» историю, в том числе повседневную и т.п. [Соколов, 1999. С. 66, 75].

Отчасти относительность исторического знания предопределена «исходной многозначностью трех основных компонентов исторического исследования: исторического факта, исторического источника и метода исторического исследования» [Репина, Зверева, Парамонова, 2004. С. 4]. Кроме того, события ХХ столетия и изменение роли науки актуализировали противопоставление между жизнью как объектом познания и наукой (прежде всего, историей) как средством познания, в силу внутренних условий своей организации, не способной познать все многообразие жизни [Кнабе, 1994. С. 249–250]. Свою роль в кризисе исторического знания сыграло и интенсивное развитие во второй половине ХХ столетия когнитивных наук, и прежде всего психологии, лингвистики и искусственного интеллекта. Именно в них упор делается на изучение процессов интеллектуального творчества, форм языка, письма и речи, вербальных и невербальных текстов. В частности, под влиянием произошедшей в 1950-х годах когнитивной революции, среди психологов все большую популярность стал приобретать взгляд на врожденный характер свойств разума, слабо обусловленных социальной средой. В силу такого подхода гуманитарное и социальное знание, как и любое другое, не рассматривается как производное от исторических условий, а история трактуется как проекция человеческого разума.

Однако сохранило позиции и понимание истории как части социального сознания и элемента политико-идеологических представлений. Уверенность в том, что без истории невозможно формирование социальной идентичности и представлений о своих перспективах, ведет к тому, что исторический опыт презентуется как результат не только рационального осмысления прошлого, но и его интуитивного и эмоционального восприятия. Именно стремление выстроить диалог философов и историков вокруг концепции опыта, не сводимого только к дискурсу (так называемая «средняя позиция») определило одну из тенденций развития историографии со второй половины 1990-х годов.

Сегодня наиболее четко концепция «феномена человека» и возрождение антропологического синтеза для его познания представлены в рамках когнитивной истории. Об этом направлении более подробно будет сказано дальше. Пока ограничимся констатацией успешности попытки в рамках когнитивной истории преодолеть разрыв естественных и гуманитарных наук, определить смысл познания и выстроить критерии доказательности познания, создать интегральную концепцию «человека исторического» (см.: [Медушевская, 2010б; 2010а; «Круглый стол» по книге О.М. Медушевской, 2010. С. 131–166]).

В связи с вышесказанным хочется указать, что данная работа не претендует на тотальность историографического обзора (тем более, что мы являемся свидетелями настоящего бума новых концепций, направлений и жанров). Учитывая общую направленность социогуманитарного (а не только исторического) знания на междисциплинарность, можно только догадываться о возможном числе комбинаций методов и предметных полей постоянно разрастающихся дисциплин и субдисциплин. Кроме того, автор не ставил своей целью стать «отцом-основателем» очередного «нового» направления. Задача данного исследования намного скромнее – дать обзор (по возможности аналитический) современного (с необходимыми экскурсами в историю) знания о человеке как объекте и, самое главное, субъекте исторического процесса. У читателя может сложиться впечатление, что автор в ряде случаев сознательно или бессознательно уклоняется от четких оценок преимуществ и недостатков того или иного подхода. Но это также не входило в его задачу. Наоборот, он стремился увидеть в каждом направлении, школе или концепции общий вектор развития человекознания от дисциплинарной замкнутости к диалогу. Ведь ценность любого концептуального построения состоит в открытии не только новых «залежей», но и новых возможностей для интерпретации имеющихся «сырьевых ресурсов» [Репина, 2011. С. 162]. Исходя из общего принципа о возможности «сравнения сравнимого», автор выбрал в качестве центральной точки столкновения научных (и околонаучных) теорий «человека исторического», под которым понимается деятельный и творческий субъект истории как процесса обретения смысла существования Человека.

Глава 1

Человек в истории: историко-философские традиции и новации

Философы часто заблуждаются, считая, что история им не нужна.

Иммануил Кант, немецкий философ

Те историки, которые и сегодня пытаются обойтись без философии истории, напоминают нудистов, тщетно и цинично стремящихся воссоздать райские кущи Эдема в наших садовых пригородах.

Эдвард Карр, британский историк[20]

Сложившаяся в XVIII в. как особый раздел философии и конституировавшаяся как автономная дисциплина в работах немецкого историка культуры Иоганна Гердера (1744–1803) философия истории представляла собой философскую интерпретацию исторического процесса. В настоящее время перечень основных задач философии истории значительно расширился и включает:

1) выявление обобщенной схемы процесса развития истории;

2) анализ общих форм протекания истории;

3) изучение главных факторов исторической эволюции;

4) исследование смыслообразующих факторов исторического процесса, его направлений и целей;

5) прогнозирование ведущих тенденций будущего развития человека и человечества;

6) анализ предмета исторической науки [Ирвин. С. 32].

Сегодня, несмотря на периодически обостряющуюся полемику, все больше ощущается необходимость тесного взаимодействия философии истории и собственно истории в решении этих и других задач. Мешают этому в первую очередь претензии обеих отраслей гуманитарного знания на главенствующую роль в теоретическом осмыслении исторического процесса. Еще в 1960-е годы философы застолбили за собой преимущественное право теоретического осмысления исторических процессов, мотивируя это тем, что «история, в конечном счете, имеет тот смысл, который ей приписывает философия» (cм., например: [Арон, 1960. С. 120; Gardiner, 1965. P. X–XI]).

Чего только стоят заявления специалистов в области философии истории относительно того, что «историк стремится заниматься прошлым и только прошлым», «не делает прогнозов и не заглядывает в будущее» и «неодобрительно относится к мысленному эксперименту в истории». Зато, если верить философам, точка зрения философии истории «является более широкой, чем точка зрения истории». Даже настоящее в философии истории, оказывается, «существенно шире, чем настоящее историка», так как представление о нем «вырастают в первую очередь из системы гуманитарного знания, далее из целостной системы всей современной культуры». Тем самым философия истории, по их мнению, «придает реальной истории недостающие ей ясность и схематичность» [Барбашина. С. 229; Ирвин. С. 32].

Впрочем, сомнения в познавательных возможностях исторической науки далеко не новы. Еще на рубеже XIX–XX вв. они были озвучены в «философии жизни» немецкого философа и историка культуры Вильгельма Дильтея (1833–1911) и в работах создателей баденской школы неокантианства Вильгельма Виндельбанда (1848–1915) и Генриха Риккерта (1863–1936). Выступив против позитивистской теории познания, они обратили внимание на специфику гуманитарных знаний с точки зрения неустранимости субъективного момента из процесса исторического познания.

Конечно, теоретическая «агрессивность» современной философии истории вполне объяснима, учитывая постмодернистский вызов, отказывающий философскому исследованию истории в способности к построению связных концепций исторического развития. Кроме того, представителей философии истории возмущает сведение ее дисциплинарного поля к одному из разделов теории познания. Однако подобная же жесткая позиция в отношении исторического цеха вряд ли облегчит установление диалога.

Справедливости ради следует заметить, что и со стороны отдельных представителей исторической науки нередко выдвигаются претензии на парадигмальность истории в отношении гуманитарных и социальных наук. Этому способствует то обстоятельство, что на современном этапе область философии истории характеризуется разнонаправленными, а зачастую и взаимоисключающими тенденциями. Более того, на всем протяжении ХХ в. ряд тем, традиционно находившихся в ведении философии истории, постепенно перешел к другим областям гуманитарного знания. Выход из создавшегося положения представителями философии истории видится, прежде всего, в необходимости избегать расширительного толкования данного направления[21]. Философия истории в современном философском знании представлена, главным образом, такими направлениями, как критическая, рефлексивная и аналитическая философия истории, для которых характерен значительный разброс философско-исторических построений. Если критическая философия истории представляет собой, по сути, философию исторического знания, а рефлексивную интересует историческое сознание, то аналитическая философия истории обращает свое внимание на строение исторических эпох и событий [Барбашина. С. 229].

Доминирование аналитической традиции в философии (см. рис. 1.1) продолжалось до 1970-х годов, но с приходом постмодернизма сформировалась так называемая «новая философия истории», напрямую связанная с «лингвистическим поворотом». Несколько упрощая, можно сказать, что суть «лингвистического поворота» состояла в переходе от «говорения» о реальности к «говорению о говорении». В исторической науке это выразилось прежде всего в установлении взаимоотношений между уровнями «принуждения опытом» и «принуждения языком». Уровень «говорения о говорении» предполагает наличие в историописании различных «языков» для рассуждения об исторической реальности. То есть представления о прошлом часто имеют происхождение не в установленном историческом факте, а в языке, используемом историком [Доманска, 2010. С. 10–11].

Как «соединение» постструктурализма французского философа и историка Мишеля Фуко и деконструкции его соотечественника, философа и теоретика литературы Жака Деррида, постмодернизм основное внимание обращает на отношение слов и вещей, выражаемое в форме речевых практик (дискурсов) и на обнаружение культуры письма. При этом последняя не может быть выражена в строгих понятиях, поскольку источник не подчиняется принципу «бытия как присутствия», а воплощает в себе принцип различия и инаковости. Деконструкция текстов выводит на создание отдельных историй, в основе которых лежит описание. При этом каждый вправе составить из этих фрагментов свой коллаж. Тем самым история как система научных знаний отвергается вообще и заменяется множеством виртуальных историй-рассказов (подробнее см.: [Соколов, 2002. С. 316–320]).

Впрочем, постмодернизм далеко не однороден. В философии постмодернизма можно говорить о двух ведущих моделях – французского философа и теоретика литературы Жана-Франсуа Лиотара и голландского философа Франклина Рудольфа Анкерсмита (р. 1945). У Лиотара идея постмодернизма предстает как критика метанарратива – рассказа Просвещения о результатах прогресса научного знания. А со временем метанарративы трансформировались в бесконечное число субнарративов, как самостоятельных, «локальных» игр языка, которые используются в различных научных сообществах (см.: [Лиотар, 1998]). Тогда как Анкерсмит предложил другую метафору постмодерна, сравнив историю с деревом. Если ранний модернизм с его эссенциализмом[22] делал акцент на стволе дерева (исследовании механизмов истории при холизме[23] ее видения), историзм и поздний модернизм сфокусировали внимание на ветвях дерева (например, истории идей), то постмодернизм сосредоточил внимание на листьях (истории ментальностей и микроистории). Наступившая в западной историографии в 1990-х годах, по мнению Анкерсмита, «осень» заставляет собирать и изучать опавшие с исторического дерева листья. При этом, однако, имеет значение не место, с которого они собраны, а то целое, которое из них можно сформировать.

«Новая философия истории», принципы которой были сформулированы Анкерсмитом[24], отличается от традиционной философии истории рядом положений:

• во-первых, отрицанием классической эпистемологии;

• во-вторых, особым взглядом на исторический текст – нарратив[25];

• в-третьих, эстетизацией исторической работы;

• в-четвертых, рационализацией историзма[26];

• в-пятых, новой концепцией репрезентации исторического прошлого, в которой язык сравнивается с «зеркалом» прошлого. В основу «новой философии истории» Анкерсмит положил симбиоз исторической герменевтики немецкого философа Ганса-Георга Гадамера (1900–2002)[27] и аристотелизма. Герменевтика Гадамера, подкрепленная принципами Аристотелевой эпистемологии (в частности, идеей наличия связи между субъектом и объектом познания), дает Анкерсмиту возможность понять прошлое как «часть нас самих». То есть, исследуя прошлое, мы осуществляем не акт присвоения чужой реальности, а акт «узнавания той части нас самих, которая с течением времени просто приобрела от нас странную независимость»;

• в-шестых, интересом не к тотальности истории, а к изучению ее ответвлений [Анкерсмит, 2003а. С. 25–30, 64].

Анкерсмит предложил новую методологию философии истории назвать «историческим письмом», где нарратив задается художественным языком и личным опытом автора. Если «старая» философия акцентировала внимание на связи между авторской интенцией и текстом, то «новая» – на связи между текстом и его чтением. То есть в центр исторической работы поставлен текст, но не как объект изучения и интерпретации историка, а как то, на что смотрит читатель. Это понимание текста как цельности, неразложимой «на отдельные утверждения об исторических событиях», диктует необходимость особого «текстуального» механизма, обращающего внимание на ирревалентные детали и маргинальные нюансы. В «текстуальный» механизм входят основные понятия и приемы неофрейдизма, современного литературного и философского постструктурализма, деконструктивизма, лингвистики и философии языка. Предметом исследования «новой философии истории» становится исторический текст в целом, а не его отдельные утверждения. Для Анкерсмита не философия и наука являются основой историописания, а наоборот, история становится основой философии. Большая роль здесь отводится литературе и искусству (например, реализму поп-арта), откуда вытекает эстетическая природа историописания. Спецификой постмодернистского взгляда на историописание объявляется «деконструкция модернистского различия между языком и миром» [Анкерсмит, 2003а. С. 30, 32–36].

Американский историк и литературный критик Хайден Уайт (р. 1928), выдвинувший идею «историографического стиля» в философии истории (cм.: [Уайт, 2002]), выделил пять уровней концептуализации исторического материала, первые два из которых представляют собой селекцию и обработку исторических данных: хроники, повествование, сюжетный аргумент (эстетика), объяснительный аргумент (наука) и онтологическая импликация (этика). В особый уровень им выделяется тропологическая стратегия. В частности, для страт 3–5 были предложены четыре возможных способа артикуляции фактов для получения исследовательского результата (см. рис. 1.2). Здесь очевидно влияние теории канадского филолога Нортропа Фрая (1912–1991), выделявшего четыре ключевых «мифа» (мировоззренческих жанра) (см.: [Fгуе, 1957]). Кроме того, американский философ и литературовед Кеннет Берк (1897–1993), занимаясь теорией комедии, выдвинул тезис о возможности представить любое историческое событие в пяти базисных драматических категориях: «действия», «деятеля», «сцены» или «фона», «цели действия» и его «инструментария». При этом различие видений и способов изложения истории во многом обусловлено возможностью фокусироваться на разных категориях этой драматической грамматики, с достаточной свободой распределяя по ним явления и концепты. Тем самым со смещением фокусировки и перераспределением наполнения отдельных категорий образы истории кардинально трансформируются (см.: [Burke, 1969]).

То есть историографический стиль представляет собой специфическую комбинацию типов сюжетности, научного объяснения и идеологической ангажированности и подчинен определенной тропологической стратегии[28]. Но при всей схожести работы историка с трудом художника, Анкерсмит предостерегает от того, чтобы расценивать историю как форму литературы (см.: [Анкерсмит, 2003а. С. 38–41, 43]).

В целом в постмодернистском подходе исторический источник представляется более широким понятием, нежели исторический документ. В рамках данного направления ставятся задачи не только верификации содержания документа, но и реконструирования всего общественного контекста его возникновения. Методологическая эволюция, выраженная в виде триады (текст – контекст – супертекст), особо отчетливо проявляется в популярном в современной историографии историко-семиотическом анализе. Для постмодернистской философии истории исторический нарратив расценивается как средство интерпретации прошлого, а язык исторического нарратива как язык самой истории. Другими словами, текст нарратива выступает единственной реальностью, и другого прошлого нам не дано. Но при этом текст не может служить историческим свидетельством, так как создан в итоге усилий автора и с учетом культурных обстоятельств места и времени его создания. Если «старая» философия истории согласовывала различные интерпретации истории через соотнесение их с фактами, то «новая» согласовывает их с аргументами текста нарратива и поэтому допускает, что последний обладает правом «насилия над реальностью». В силу того, что язык нарратива непрозрачен и автономен в отношении прошлого, его предложения обладают природой вещей, а не понятий. Нарративный текст – это тип дискурса историка, который должен анализировать не столько исторические события, сколько процесс интеллектуальной деятельности и стиль историка. С точки зрения «нового историзма» конфигурация фактов в нарративе определяется воображением историка. Кроме того, необходимой в конструировании культурно-исторических систем считается интеграция истории и литературы [Анкерсмит, 2003а. С. 44–45, 47–50, 61–62].

В частности, из множества концептуальных идей постструктурализма особенно плодотворными для «новой философии истории» оказались идеи французского философа, семиотика и литературоведа Ролана Барта (1915–1980), для концепции которого характерны два ключевых положения. Во-первых, текст понимается как исключительное средство выражения этических, идеологических и иных взглядов автора на реальность. Во-вторых, реальность прошлого связана с появлением «эффекта реальности прошлого», который создается иррелевантными деталями, упомянутыми в тексте. То есть реальность прошлого заключена в том эффекте, который создается напряжением, возникающим между элементами текста и самим текстом. Эффект, в свою очередь, возникает только по контрасту значения (предсказаний) и означенного – примечаний (незначительных деталей текста или «заурядных событий»), которые являются самим прошлым [Там же. С. 21–23].

Постмодернизм как радикальный историзм, при всех его сходствах с историзмом[29], все же существенно отличается от последнего[30]. Во-первых, если историзм конструирует контекст исторических событий, то постмодернизм – деконструирует его. Во-вторых, историзм изучает свидетельства как автономную историческую реальность, а у постмодернистов репрезентация не менее реальна, чем сама реальность. В-третьих, если историзм подменяет «опыт прошлого прошлым опытом», то постмодернистский анализ феномена исторического опыта построен на его интерпретации, основой которой служит «феномен ностальгии». То есть речь идет о прямом переживании опыта прошлого через ностальгию. В-четвертых, субъект исторического опыта в историзме трансисторичен и обладает жестко фиксированной точкой зрения. Тогда как постмодернистский субъект историзирован и, в силу течения исторического времени и перемещения самого историка, у него нет постоянной позиции или точки зрения. В-пятых, в историзме объектом исторического опыта выступает любой физический предмет, находящийся вне человека и служащий объективизации линейного прошлого. А в постмодернизме объект исторического прошлого является объектом истории ментальностей, обладающим способностью быть одновременно и вне, и внутри человека. То есть здесь объективизируется не само прошлое, а различие между прошлым и настоящим («различающая» версия философии истории, в определении Анкерсмита) [Там же. С. 52–58].